|

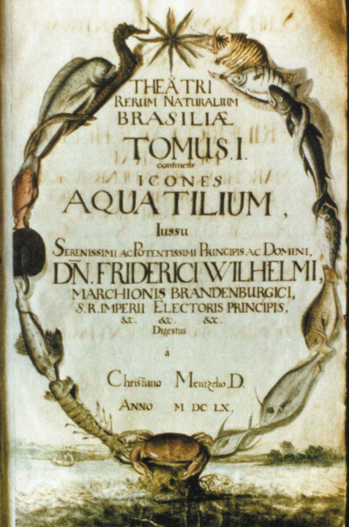

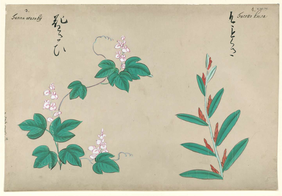

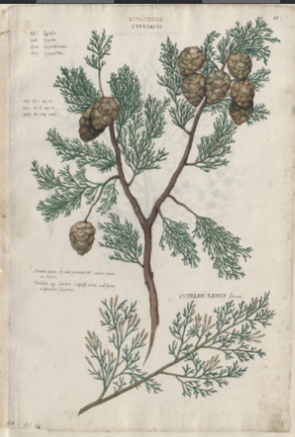

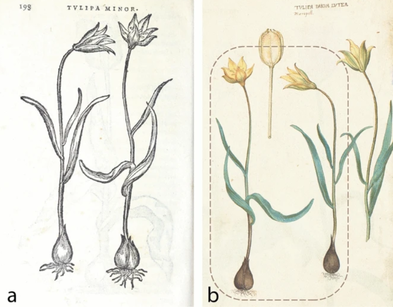

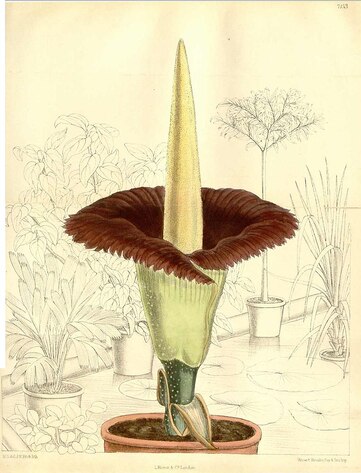

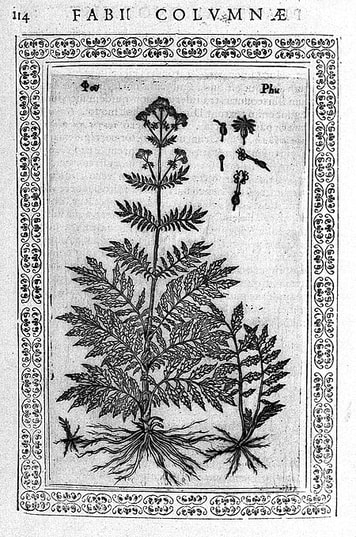

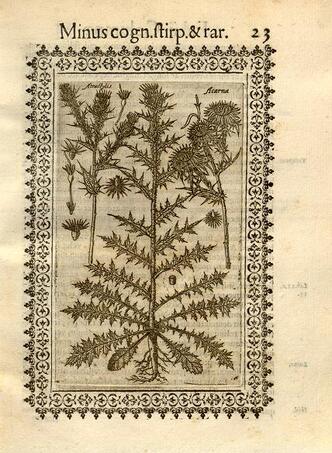

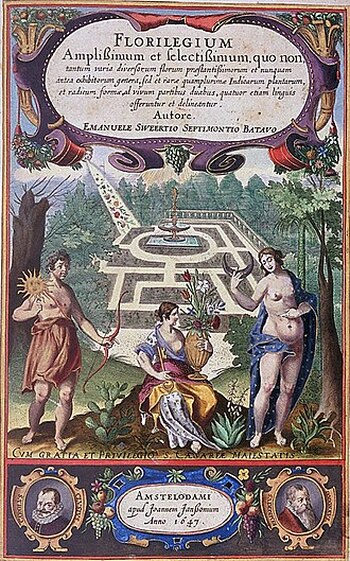

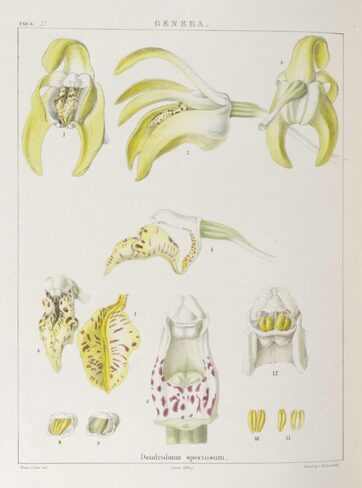

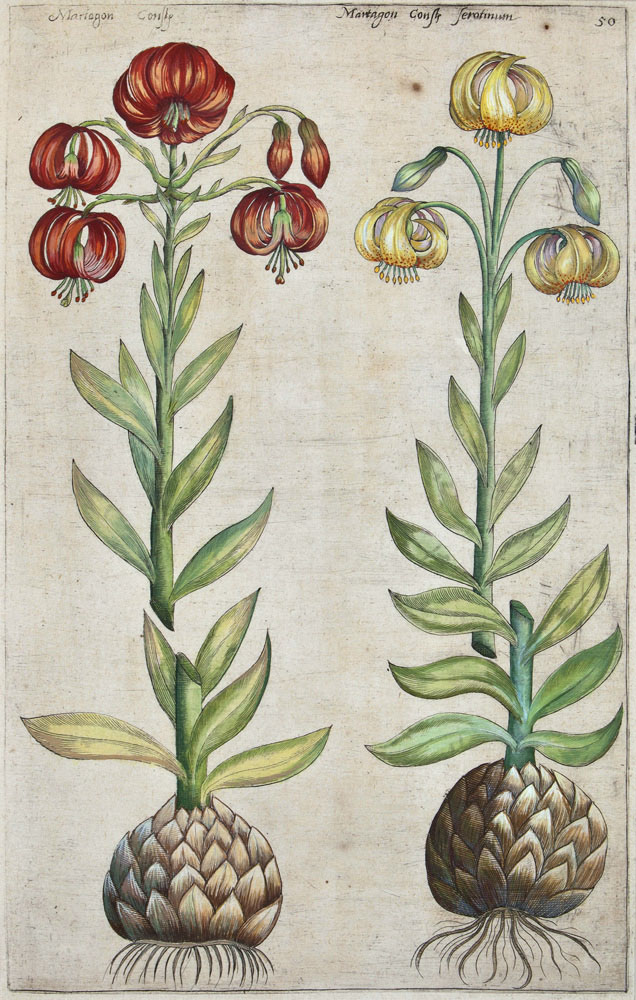

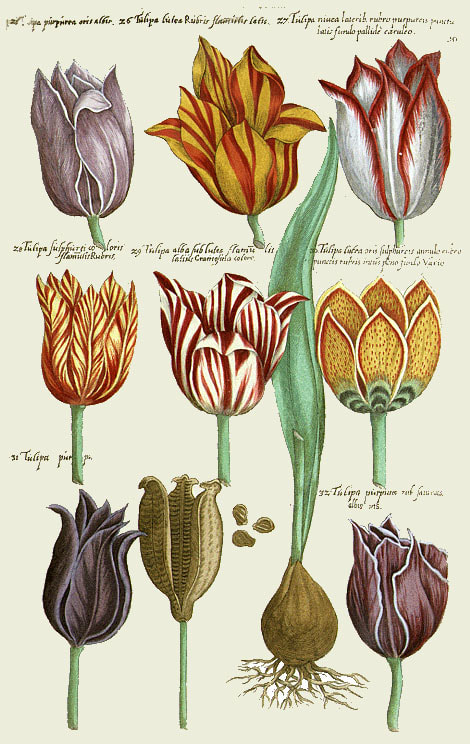

Nel 2022, in occasione dei 400 anni dalla nascita, la città natale e il Land Brandeburgo hanno dedicato un convegno internazionale e una serie di pubblicazioni a Christian Mentzel, medico personale del Grande Elettore Federico Guglielmo. Personaggio poliedrico, come medico ebbe un ruolo centrale nella creazione delle strutture sanitarie dello stato prussiano, come botanico fu autore di una flora locale di Danzica e di uno dei primi dizionari universali dei nomi delle piante, come chimico si occupò della pietra fosforica bolognese, come bibliotecario curò la redazione di alcune magnifiche opere illustrate; negli ultimi anni della sua vita fu in relazione con vari studiosi che vivevano o avevano vissuto in Asia e divenne uno dei padri fondatori dello studio della lingua e della civiltà cinesi. Plumier gli dedicò il genere Mentzelia, poi ufficializzato da Linneo.  Una flora locale e un grande viaggio d'istruzione Il quattrocentesimo compleanno del medico, botanico e sinologo Christian Mentzel (1622-1701) è stato celebrato a Fürstenwalde, la sua città natale, con un simposio internazionale - culmine di una serie di iniziative in ricordo del poliedrico personaggio. La città sorge sul fiume Sprea, quasi a metà strada tra Berlino e Francoforte sull'Oder, e nel Seicento, grazie alla sua posizione sul fiume, era un importante nodo commerciale, rinomato anche come centro scolastico. Mentzel, che era figlio del sindaco, ricevette la prima eduicazione in casa poi nel 1630 fu ammesso al Ginnasio di Joachimsthal, una scuola d'élite da poco fondata e finanziata dall'elettore di Brandeburgo. Nel frattempo però era scoppiata la guerra dei Trent'anni; nel 1636 studenti e professori furono costretti a mettersi in salvo da un'incursione svedese durante la quale la scuola andò distrutta. Christian dovette interrompere gli studi e nel 1639 perse anche il padre, morto di peste. Si trasferì allora a Berlino per studiare al Köllnisches Gymnasium; studiò quindi medicina prima a Francoforte sull'Oder poi a Königsberg. Nel 1647 accompagnò l'ambasciatore del Brandeburgo a Varsavia e a Cracovia e nel 1648 fu assunto come lettore di anatomia e botanica presso il ginnasio accademico di Danzica. Si trovò così a collaborare ai progetti di riforma scolastica di Johann Raue (Ravius), ammiratore e seguace di Comenio, che davano maggiore spazio a uno studio non libresco della natura. Così le sue lezioni di botanica non si svolgevano solo in aula, ma anche nei prati, nei campi e nei boschi. Proprio come supporto didattico per i suoi studenti Mentzel scrisse il suo primo libro, Centuria plantarum circa nobile Gedanum ad elenchum plantarum gedanensis dom. Nicolai Oelhafii. L'esilissimo libretto (poco più di 20 pagine) elenca in ordine alfabetico 100 piante reperibili nell'area di Danzica; secondo quanto scrive l'autore, è il frutto di cinque mesi di escursioni: "Condussi per campi e foreste la più nobile adolescenza e quanto da ogni lato si offriva fiorente, lo sottoponevo ai loro occhi fedeli". Uno di quei nobili adolescenti era Jakob Breyne che proprio grazie a Mentzel si appassionò alle scienze naturali, Mentzel per lo più si rifà al precedente della prima flora di Danzica, anzi dell'intera area compresa tra Prussia e Polonia, Elenchus plantarum circa nobile Borussorum Dantiscum sua sponte nascentium (1643), del medico (e suo predecessore come insegnante di anatomia e botanica al ginnasio accademico) Nikolaus Oelhafen, estraendone solo le piante che ha effettivamente incontrato e presentandole in modo più sintetico, adatto a un "quaderno di campo" per adolescenti; elimina tra l'altro le indicazioni sugli usi medici. Ogni voce, brevissima, inizia con il nome latino per lo più ripreso dal Pinax di Caspar Bauhin, seguito dal nome tedesco e dai sinonimi in altri autori, dall'epoca di fioritura e dalla localizzazione (generica in latino, specifica in tedesco, ad esempio in littoris maris bei Zoppot). Nel 1650, forse poco dopo aver pubblicato il libro, Mentzel lasciò Danzica per un lungo viaggio di istruzione; imbarcatosi ad Amburgo, visitò l'Olanda, dove fu ad Amsterdam e Leida e forse strinse alcuni dei legami che gli sarebbero stati utili nella sua futura carriera; quindi continuò il suo viaggiò in nave, toccando le coste della Francia, del Portogallo e della Spagna. Proseguì nel Mediterraneo, toccando successivamente Maiorca, la Corsica, la Sardegna, le Isole Eolie, la Sicilia, Malta, Creta e Corfù, dalla quale raggiunse Venezia. Visitò Pisa, Firenze, Roma, Napoli, dove scalò il Vesuvio, quindi riprese gli studi di medicina a Bologna e a Padova, dove nel 1654 ottenne il dottorato in filosofia e medicina. Sulla via del ritorno, visitò ancora Verona, Vicenza, Trento, Innsbruck, Vienna, Augusta e Norimberga, dove incontrò il futuro presidente dell'Academia Naturae Curiosorum, Johann Georg Volkamer. Quindi si stabilì come medico prima a Fürstenwalde, poi a Berlino. Qui attirò l'attenzione del grande elettore Federico Guglielmo che lo nominò aiutante medico di corte e medico di campo. In questa veste partecipò alla campagna contro gli svedesi in Holstein; quindi accompagnò a Cleves e Königsberg l'elettore che nel 1660 lo promosse a proprio medico personale e membro del consiglio di corte.  Bibliotecario e... editor Era un compito faticoso che spesso imponeva a Mentzel lunghi viaggi lontano da Berlino per accompagnare l'elettore nelle campagne militari e nelle visite diplomatiche o per assistere lui o i suoi famigliari in caso di malattia, come nel 1667, quando andò nei Paesi Bassi per recuperare la principessa Luise ammalata di tisi e riportarla in patria o nel 1674 quando non poté salvare dalla morte il giovanissimo principe Carl Emil, ammalatosi di febbri perniciose durante una campagna in Alsazia. Dal 1661 fu anche impegnato, con altri medici di corte tra cui Elsholtz, nella riforma del settore sanitario che sarebbe sfociata nell'editto medico del 1685. Per molti anni a causa di questi impegni pressanti e dei continui spostamenti non poté scrivere né soddisfare la sua passione per la botanica, anche se sappiamo che continuò ad osservare la flora e a probabilmente tenne un diario di campo dei propri ritrovamenti. L'elettore gli aveva affidato anche la sua biblioteca e intorno al 1660 gli chiese di occuparsi di una collezione di immagini di animali, piante e persone del Brasile olandese che gli era stata donata da Johan Maurits di Nassau Siegen in cambio della nomina a governatore di Mark e Cleves. Si trattava di due libri rilegati con immagini ad acquarello, noti come Libri principis, e di alcune centinaia di fogli sciolti, dipinti sia ad acquarello sia ad olio, questi ultimi presumibilmente opera di Albert Eckhout, oltre a diversi disegni e schizzi. Su richiesta dell'elettore, Mentzel riorganizzò gli oli in quattro volumi in folio con animali e piante; ciascuno è aperto da un frontespizio, con il titolo manoscritto Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae e un sottotitolo specifico, racchiusi in una cornice miniata formata da animali; Mentzel figura come autore. Come dimostrano i numerosi fogli bianchi intercalati ai dipinti, egli progettò una rassegna completa della fauna e della flora del Brasile olandese (o Nuova Olanda); infatti anche i fogli bianchi sono numerati, hanno un titolo vernacolare brasiliano e spesso un rimando alle due principali opere scaturite dalla breve occupazione olandese del Nord est brasiliano: Historia Naturalis Brasiliae di Willem Piso e Georg Marcgraf e De Indiae utriusque re naturali et medica di Piso. Chiaramente, Mentzel aveva intenzioni di completare l'opera con ulteriori immagini, in gran parte copiate da queste opere. ma ciò non si realizzò mai, vuoi per i troppi impegni, vuoi per il costo insostenibile, vuoi per insormontabili problemi tecnici. Le immagini sono organizzate secondo un ordine che si vuole "naturale". Nel primo volume troviamo i pesci perché furono i primi ad apparire; nel secondo gli uccelli perché "proprio come i pesci tagliano l'acqua con le pinne, gli uccelli tagliano l'aria con le ali [...] e le somiglianze e le relazioni tra loro indicano chiaramente che Dio onnipotente li ha creati lo stesso giorno"; nel terzo gli indiani e altri abitanti del Brasile olandese perché "l'uomo è il padrone di tutta la creazione e deve essere il primo", seguiti da scimmie, gatti, conigli, volpi, per concludere con insetti e anfibi, la cui natura è considerata intermedia tra animali e piante. Queste ultime occupano il quarto volume, ma Mentzel non diede loro un particolare ordine, anzi sottolineò che ordinarle e classificarle era impossibile. I fogli di piante sono 106, intercalati con 206 fogli bianchi, ma titolati con nomi vernacolari brasiliani e con rimandi alle opere di Piso e Marcgraf; gli studiosi hanno identificato 162 piante vascolari e il fungo Copelandia cyanescens, cui se ne aggiungono altre 196 per i fogli intercalati. Nella maggior parte dei casi, si tratta di piante native del Brasile, ma ci sono anche una trentina di specie introdotte. Le date dei frontespizi dei quattro volumi ci dicono che Mentzel lavorò al Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae tra il 1660 e il 1664, poi abbandonò il progetto e i volumi vennero riposti così come si trovavano nella biblioteca dell'elettore. Del resto era iniziato un nuovo ciclo di guerre, conclusosi solo nel 1679 con la pace di Saint Germain. Ora Mentezel non doveva più trascorrere lunghi periodi lontano da Berlino e poteva tornare a studiare e a scrivere. Nel 1675, mentre la seconda moglie dell,'elettore era in travaglio, approfittò dell'attesa per scrivere un saggio sulla cosiddetta pietra di Bologna, ovvero una pietra fosforescente di barite che nel Seicento attirò l'attenzione di molti studiosi, tra cui Fortunio Liceti, che era stato suo professore a Padova. Con questo saggio Mentzel iniziò una regolare collaborazione con l'accademia Leopoldina, cui fu ammesso quello stesso anno.  Un lessico botanico e molte opere "cinesi" Tornò anche a occuparsi di piante, con un'opera singolare che fonde l'interesse per la botanica con quella per le lingue: un dizionario universale dei nomi delle piante. Proprio come la piccola flora di Danzica che aveva scritto da giovane, anche quest'opera della vecchiaia nacque da un intento didattico. Mentzel aveva tre figli maschi, ma, come scrisse - metà rassegnato metà sconsolato - all'amico Volkamer, nessuno dei tre aveva voglia di studiare. Infine però Johann Christian si convinse a seguire le orme paterne e a studiare medicina. Per avviarlo alla botanica, che continuava a considerare una competenza di base indispensabile per ogni medico, il padre gli assegnò il compito di leggere tutti i testi di botanica che gli capitassero sotto mano e compilare una lista alfabetica di tutti in nomi delle piante via via citate, in tutte le lingue. Da esercizio scolastico, l'idea si trasformò in un progetto editoriale cui padre e figlio lavorarono insieme a quattro mani; nel 1682 fu pubblicato sotto il titolo Pinax Botanōnymos Polyglōttos Katholikos o Index Nominum Plantarum Universalis. Come ci informa il chilometrico frontespizio, contiene i nomi delle piante in dozzine di lingue e dialetti, a iniziare dal latino e dal greco, per proseguire con le principali lingue europee, ma anche con idiomi più esotici dei quattri continenti: ebraico, caldeo, arabo, siriano, turco, tataro, malabarico, bramino e cinese per l'Asia, egizio, etiopico, mauritano, malgascio ecc. per l'Africa, brasiliano, virginico e messicano per le Americhe. In appendice, Mentzel volle aggiungere una breve selezione di piante rare (Pugillus rariorum plantarum), tanto appartenenti alle collezioni dall'ex allievo Jacob Breyne quanto incontrate nei suoi viaggi, illustrate da tavole calcografiche di buona qualità; aggiunse infine un indice delle piante del manoscritto brasiliano. L'opera era la prima nel suo genere e conobbe un certo successo, venendo ristampata nel 1696. Dal 1685 con la promulgazione dell'editto medico, come medico personale dell'elettore Mentzel entrò a fare parte di diritto del Collegium medicum. Più o meno nello stesso periodo l'elettore gli affidò la cura della sua biblioteca di libri cinesi. In quegli anni, in Europa l'interesse per la Cina, che incominciava ad essere conosciuta soprattutto grazie ai missionari gesuiti, era vivissimo. Molto vi aveva contribuito la recente pubblicazione di China illustrata di padre Athanasius Kircher (1667) che, con l'incoraggiamento dell'elettore, aveva spinto l'orientalista prussiano Andreas Müller a intraprendere lo studio del cinese e la stesura di una serie di opere, tra cui una Clavis sinica che avrebbe dovuto facilitare l'apprendimento degli ideogrammi e della lingua cinese. Federico Guglielmo incaricò Müller di catalogare i manoscritti orientali della biblioteca elettorale ma fu deluso dalla mancata consegna della Clavis sinica che aveva finanzaito e l'orientalista prometteva da diversi anni; nel 1685, quando Müller lasciò Berlino, l'elettore passò l'incarico a Mentzel. Quest'ultimo all'epoca era già sulla sessantina e non aveva alcuna conoscenza del cinese, ma ne affrontò lo studio con energia e entusiasmo. Inoltre, attraverso l'Accademia curiosorum leopoldina, era già in contatto con alcuni membri della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC) da cui poté per ottenere informazioni di prima mano, manoscritti e altri materiali, che andarono ad arricchure la biblioteca elettorale. I suoi corrispondenti più importanti furono Georg Eberhardt Rumpf (Rumphius) e Andreas Cleyer. Con il primo, naturalista al servizio della VOC nella remota Ambon nelle Molucche e come lui membro della Leopoldina, cominciò a corrispondere nel 1682 e scambiò numerose lettere, che poi pubblicò in forma di brevi articoli o notizie tra il 1682 e il 1698 nella Miscellanea curiosa sive Ephemerides dell'Accademia. Ancora più fruttuosa la corrispondenza con l'intraprendente Cleyer. Anche lui era membro dell'Accademia curiosorum ed era in contatto con l'orto botanico di Amsterdam. Durante in suoi due mandati come mercante-capo della factory di Dejima (1683-84 e 1685-86) riuscì ad acquistare uno splendido manoscritto con disegni di uccelli e piante e altri li fece eseguire da un pittore europeo; inviò i materiali a Mentzel che riunì le circa 1300 illustrazioni, precedute da un dedica all'elettore Federico III (era succeduto al padre nel 1688) e da una breve introduzione, in una Flora japonica in due tomi rilegati. Mai pubblicati, entrarono a far parte della collezione di illustrazioni naturalistiche della Biblioteca di stato di Berlino nota come Libri picturati con la sigla A41. L'edizione digitale della magnifica opera è consultabile qui. Egli stesso interessato alla farmacopea e alla medicina cinesi, oltre a contribuire di persona alla rivista dell'Accademia curiosorum con numerose osservazioni su questi argomenti, Cleyer fece pervenire a Mentzel testi medici cinesi per la biblioteca elettorale e altri materiali, che furono da lui uniti agli acquarelli e agli schizzi del dono brasiliano del principe di Nassau Siegen nel volume manoscritto noto come Miscellanea Cleyeri (Liber picturatus A38) e probabilmente custoditi nella sua casa. Confluito nella Biblioteca elettorale di Berlino, insieme ai Libri principis e al Theatrum rerum naturalium Braziliae, fa parte dei Libri picturati scomparsi durante la Seconda Guerra mondiale e ritrovati presso la Biblioteca Jagellonska di Cracovia. Ho già racconta questa storia in questo post. Già nel 1685 Mentzel fu in grado di pubblicare un piccolo lessico latino-cinese (Sylloge minutiarum lexici Latino-Sinico-Characteristici), in cui gli ideogrammi cinesi sono accompagnati dalla traslitterazione fonetica in caratteri latini. Entrato poi in contatto con il missionario gesuita belga Philippe Couplet, l'anno successivo pubblicò una cronologia della storia cinese (Kurtze chinesische Chronologia oder Zeit-Register), basata sulla Tabula chronologica dello stesso Couplet e su Sinicæ historiæ decas prima del gesuita italiano Martino Martini. Su consiglio di Couplet, riprese poi il progetto di Müller di una chiave per l'apprendimento del cinese (Müller da parte sua vi aveva rinunciato e prima di morire fece bruciare i propri manoscritti), basandosi per la grammatica su un manoscritto di Martini, per la pronuncia sul Vocabulario de letra China del domenicano spagnolo Francisco Díaz e per l'impostazione generale sul lessico cinese Zihui che organizzava gli ideogrammi in 214 radici. Tuttavia, non andò oltre prefazione (Clavis Sinica, ad Chinensium scripturam et pronunciotionem Mandarinicam) pubblicata nel 1698. Infatti Mentzel si era già imbarcato in un progetto ancora ambizioso: un dizionario cinese-latino (Chinensium Lexici characteristici inscripti 字彙 Cú-guéi) di cui redasse nove volumi, rimasti però inediti. Per l'intensità e la ricchezza di risultati, l'attività di Metzel come sinologo è tanto più stupefacente se pensiamo che negli ultimi anni della sua vita egli era gravemente malato. Nel 1686 fu colpito da un'emiparesi che gli lasciò un tremore costante degli arti; non poteva più scrivere e poté continuare a studiare e lavorare solo grazie al figlio, che poi gli succedette come medico di corte. Morì a Berlino nel 1701.  Mentzelia, fiori notturni dalle Americhe Come botanico, ad assicurare una certa fama postuma a Mentzel fu soprattutto il suo Index Nominum Plantarum Universalis; in Nova plantarum americanarum genera Plumier lo onorò con la dedica del genere Mentzelia proprio ricordando quest'opera; quanto a Linneo, che riprese il genere fin da Hortus cliffortianus, in Bibliotheca botanica elenca il medico dell'elettore sia tra gli autori di flore locali (riferendosi ovviamente alla sua centuria sulla flora di Danzica) sia tra i lessicografi, e utilizzò ampiamente il dizionario di Mentzel come opera di riferimento. Menzelia L. (famiglia Loasaceae) è un genere di un cdntinaio di specie originarie delle Americhe, con centro di diffusione nell'America nord-occidentale; sono soprattutto erbacee annuali, biennali e perenni di breve vita, con qualche arbusto. La grande maggioranza vive in ambienti aridi o subdesertici, spesso disturbati o poveri. La caratteristica più costante sono le foglie munite di peli uncinati che per la loro capacità di attaccarsi a ogni cosa sono stati paragonati al velcro; presumibilmente hanno funzione difensiva, ma è stato anche ipotizzato che i numerosi insetti che vi vengono intrappolati, cadendo poi ai piedi della pianta, contribuiscano ad arricchire il suolo povero di nutrienti. Per la grande variabilità di forme tanto del genere quanto delle specie e per le affinitàmtra queste ultime, è considerato un genere tassonomicamente difficile. Tanto la forma delle foglie, in genere caratterizzate da margini ondulati, dentati o serrati, quanto la struttura dei fiori sono alquanto varie. I fiori, singoli o riuniti in infiorescenze termiali, possono avere da 5 a 10 petali, talvolta intervallati da brattee, stretti in alcune specie, ampi in altre, mucronati in altre ancora; le corolle sono biache, bianco crema, gialle, a volte rosse alla gola. Molto decorativi gli stami, molto numerosi. I fiori si aprono nel tardo pomeriggio o di sera per essere impollinati da falene e altri insetti notturni. Tra i caratteri distintivi più importanti, anche la superficie dei semi. Ad esempio, quelli di M. affinis, un'annuale distribuita tra California meridionale, Arizona, Nevada e a Baja California, hanno forma prismatica, quello di M. congesta sono angolati con lati concavi ricoperti di minute protuberanze, quelli di M. involucrata sono minuscoli, ruvidi e bianco-cenere. Il genere è particolarmente rappresentato negli Stati Uniti; porta il suo nome la rivista "Mentzelia", organo della Northern Nevada Native Plant Society. Alcune specie, in particolare la californiana M. lindley, sono talvolta coltivate come annuali da giardino. Una scelta di specie nella scheda.

0 Comments