|

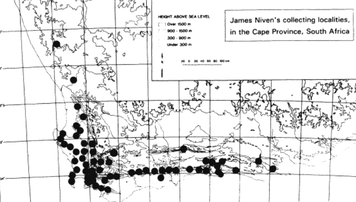

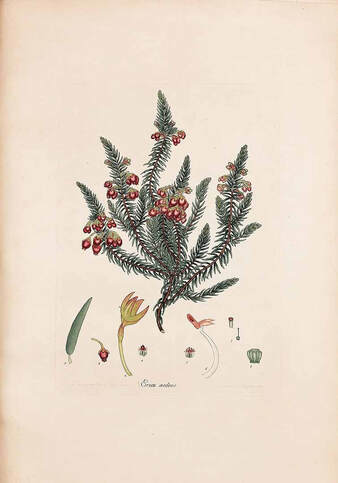

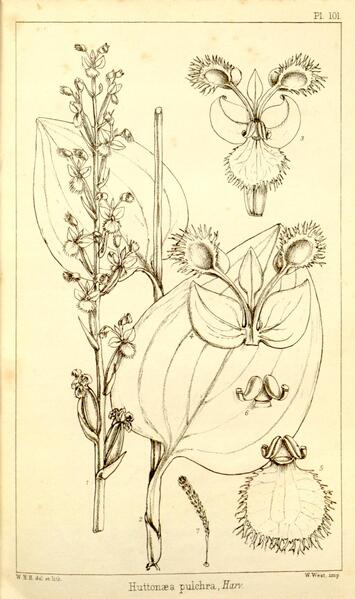

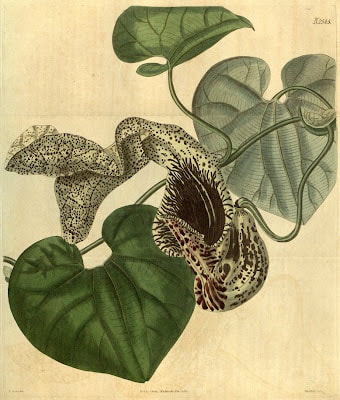

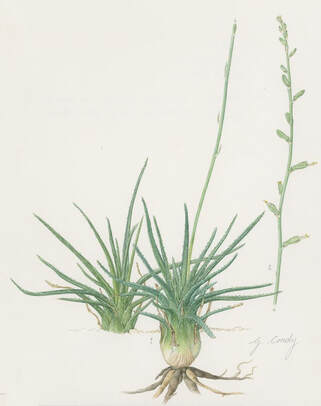

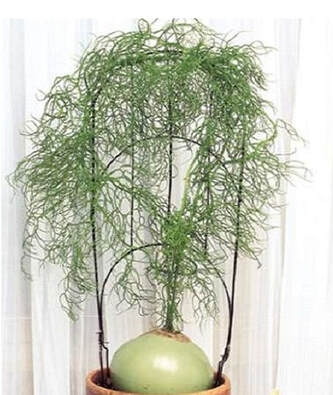

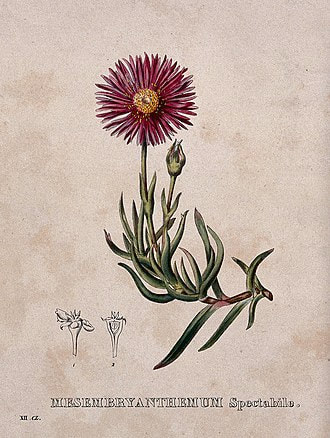

Nel quindicennio tra il 1798 e il 1812, lo scozzese James Niven fu un prolifico ed efficiente cacciatore di piante in Sudafrica. Prima al servizio di George Hibbert, poi di un consorzio che includeva il vivaio Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina, raccolse migliaia di semi e esemplari di erbario, introducendo nei giardini europei molte nuove specie, in particolare Ericaceae e Proteaceae. Nella realtà fu un giardiniere, poi un raccoglitore, infine forse un commerciante morto troppo presto; nel mito, chissà perché, la sua scarna biografia si colora di particolari da fantasiosi a melodrammatici. A ricordarlo il reale e bellissimo genere Nivenia, endemico della provincia del Capo occidentale, uno dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae.  Un raccoglitore prolifico e coscienzioso Nel fascicolo del 1827 della rivista di orticultura edita da Longman e curata da Loudon The Gardener's Magazine i lettori poterono leggere il necrologio di Mr. James Niven, morto il 9 gennaio di quell'anno, corredato da una breve biografia. Ancora oggi è il resoconto più ampio della vita di questo giardiniere e cacciatore di piante; a firmarlo è J. M., ovvero James Main, che doveva aver conosciuto Niven di persona, visto che entrambi per qualche tempo avevano lavorato per il ricco collezionista di piante George Hibbert. Eppure, come vedremo meglio più avanti, le notizie fornite da Main sono da prendere con beneficio d'inventario. Figlio di un tessitore di Penicuik, non lontano da Edimburgo, James Niven (1776-1827) dovette ricevere la relativamente accurata educazione garantita dalle scuole pubbliche scozzesi; poi probabilmente lavorò come ragazzo giardiniere presso vari giardini, finché diciannovenne completò il suo apprendistato presso l'orto botanico di Edimburgo, dove rimase per circa un anno. Nel 1796 si trasferì a Londra dove fu assunto come giardiniere a Syon House, la splendida proprietà del duca di Northumberland, sotto il capo giardiniere Thomas Hoy. In qualche modo dovette attirare l'attenzione di George Hibbert che decise di inviarlo in Sudafrica a caccia di piante. Secondo Nelson e Rourle che, in assenza di un diario di campo, hanno cercato di ricostruire i suoi movimenti sulla base delle sue note d'erbario, Niven dovette arrivare al Capo alla fine del 1798 o all'inizio del 1799, dato che il suo primo esemplare datato risale all'agosto 1799. Secondo Main, presto si impadronì tanto dell'olandese quanto del khoi, tanto da poter servire come interprete e guida alle truppe del generale Craig. E' il primo mito che troviamo in questa storia: almeno un anno prima che Niven vi arrivasse, Craig, dopo aver brillantemente diretto l'occupazione inglese della Colonia del Capo, sottratta alla Repubblica batava, ed esserne stato per due anni governatore, era stato destinato al Bengala e aveva lasciato il Sudafrica per Madras. E' molto probabile (anzi certo secondo Nelson e Rourle) che al Capo Niven abbia invece incontrato un altro botanico scozzese, William Roxburgh, che vi era arrivato da Calcutta nel 1798 insieme a suo figlio John; mentre il padre lasciò il paese alla fine del 1799, il figlio vi rimase fino al 1804 a raccogliere esemplari per l'orto botanico di Calcutta. Nelson e Rourle ipotizzano che, essendo conterranei e avendo interessi comuni, Niven e i Roxburgh abbiano botanizzato insieme, anche se è difficile da dimostrare, perché, al contrario di quelli di Niven, per gli esemplari dei due Roxburgh la località di raccolta è spesso indicata in modo molto generico; una prova indiretta è il fatto è che nel suo erbario Niven usò alcuni binomiali inediti di Roxburgh, Nel 1803, in seguito al trattato di Amiens, la colonia del Capo fu restituita alla Repubblica batava; Niven, che ora non poteva più muoversi liberamente nel paese, rientrò in Inghilterra, ma, sempre stando a Main, dopo solo tre mesi tornò in Sudafrica, al servizio di un consorzio che comprendeva il vivaio Lee & Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Anche questa notizia è imprecisa; secondo Nelson e Rourle, egli invece dovette tornare in Sudafrica nel 1805. Infatti per poter raccogliere nel paese tornato sotto controllo olandese era necessario un permesso; quest'ultimo venne rilasciato a Niven in data 3 aprile 1805, limitatamente alle piccole aree di Riebeek-Kaastel e Roodezand. Tuttavia già nel gennaio 1806 i britannici rioccuparono la colonia, e dal quel momento Niven potè muoversi liberamente; vi sarebbe rimasto per altri sei anni, fino al 1812. Durante i due soggiorni sudafricani, Niven esplorò gran parte della colonia del Capo; a nord si spinse fino al Kamiesberg, il massiccio più elevato del Namaqualand, dove raccolse Vexatorella alpina (pubblicata da Knight come Protea alpina); a est percorse le catene che corrono lungo la costa (monti di Riviersonderend, Langeberg e Outeniqua) e ancora più a est, attraverso la valle Langekloof, dove raccolse Protea tenax, raggiunse Kromme River e Gamtoos River, il punto più orientale dei suoi viaggi, Tuttavia raccolse la maggior parte degli esemplari in un raggio di 150 km da Città del Capo; i suoi luoghi di raccolta preferiti risultano i distretti di Tulbagh, le catene Drakenstein e Hottentots Holland e il monte di Worcester. I suoi committenti desideravano soprattutto semi e bulbi, Ciò significava esplorare ciascuna area almeno due volte: la prima durante la stagione di fioritura per identificare le specie e raccogliere esemplari d'erbario, la seconda qualche mese più tardi per raccogliere i semi. Per ritrovare con facilità le piante e identificarle con sicurezza, Niven creò per se stesso un erbario di campo: su ogni foglio di pesante carta grigiastra incollava più esemplari (mediamente tre) corredati da precise note sul luogo di raccolta, la stagione di fioritura, l'habitat, le caratteristiche ecologiche, talvolta il tipo di suolo. Le raccolte di Niven sono particolarmente importanti per due famiglie largamente presenti in Sudafrica, le Proteaceae e le Ericaceae. Grazie alle sue raccolte delle prime, George Hibbert ne poté vantare la più ampia collezione europea, Knight specializzarsi nella loro coltivazione, Salisbury e Brown pubblicare decine di nuove specie. Una delle più rare è Leucospermum grandiflorum, che nel 1799 fu raccolta sia da Roxburgh sia da Niven. Secondo Salisbury, che la descrisse in Paradisus Londinensis nel 1808, i semi raccolti da Niven furono seminati nella serra di Hibbert dove prosperarono. Anche per le Ericaceae (molte furono pubblicate da Henry Cranke Andrews nei sei volumi di The Heathery, le raccolte di Niven hanno grande importanza storica. Secondo Aiton, le specie di Erica introdotte da Niven in Gran Bretagna sono 31, un risultato notevole se si pensa che Masson nel corso dei suoi tre viaggi ne aveva già introdotte 86. E se i numeri sono inferiori, in compenso i dati relativi ai luoghi di raccolta e agli habitat sono di gran lunga più accurati rispetto a quelli del suo predecessore. Secondo la testimonianza del curatore dell'orto botanico di Edimburgo William McNab, che ebbe con lui molte conversazioni sull'argomento dopo il suo ritorno in Scozia, "il mio molto compianto amico James Niven certamente sapeva sulla natura e sulla coltivazione di questo genere più di ogni altro uomo che io abbia mai incontrato".  Miti e affabulazioni Dopo il suo ritorno in patria, sempre stando a Main, Niven "abbandonò le sue attività botaniche e orticole" e ritornò a Penicuik, dove aprì un'attività (non sappiamo di che genere) insieme a un fratello. Nel 1817 sposò Alison Abernethy (lo sposo aveva 40 anni, la sposa 26), da cui ebbe 5 figli; nel 1827, ad appena 50 anni morì. Main non manca di aggiungere un particolare melodrammatico: non appena la sua bara lasciò la casa, la vedova morì all'istante, lasciando cinque piccoli orfani. Documenti alla mano, è un altro mito: forse davvero per il dolore la donna ebbe un infarto o un ictus, ma morì e fu sepolta quattro settimane dopo il marito. La situazione dei bambini era comunque difficile, e i loro tutori furono costretti a vendere l'erbario; l'acquirente fu il già citato William McNab; passato al figlio John, capo giardiniere dell'orto botanico di Edimburgo, poi al nipote William Ramsay McNab, l'erbario finì a Dublino quando il suo ultimo possessore ottenne la cattedra di botanica al Collegio reale d'Irlanda. Alla sua morte precoce nel 1889, la vedova fu costretta a mettere in vendita la biblioteca, gli strumenti scientifici e l'erbario del marito, che comprendeva anche quello di Niven. In parte fu acquistato dal Museo nazionale irlandese (oggi è custodito all'erbario di Glasnevin), in parte dai Kew Gardens. Una serie di duplicati, forse in qualche modo acquisiti da Harvey, si trovano invece al Trinity College. L'erbario, già diviso, fu ulteriormente smembrato, e in parte rimase sconosciuto fino agli anni '70 del Novecento, quando venne in un certo senso "riscoperto" e studiato da un altro specialista di Proteaceae ed Ericacae, Ernest Charles Nelson dell'erbario dell'orto botanico di Glasnevin a Dublino, che si è anche incaricato di sfatare alcuni dei miti che hanno offuscato la vera storia di James Niven, Ne rimane uno, forse il più diffuso e tenace. Tra i personaggi più noti dell'orticultura irlandese troviamo Ninian Niven (1799-1879), che ridisegnò Phoenix Park, diresse per qualche anno l'orto botanico di Glasnevin, per poi diventare un affermato vivaista e un famoso architetto di giardini, nonché per diversi anni segretario della Royal Horticultural Society. Non è chiaro per quali ragioni, contro ogni evidenza, nel loro Biographical Index of British and Irish Botanists (1889) Boulger e Britten asserirono che Ninian Niven era figlio del nostro James Niven. Eppure Ninian Niven era nato a Kelvin Growe, presso Glasgow e suo padre, che si chiamava anche lui Ninian, era uno dei giardinieri di Keir House vicino a Stirling e non fu mai un cacciatore di piante. Senza contare che nel 1799 il nostro Niven aveva appena 22 anni ed era giusto arrivato in Sudafrica. I registri parrocchiali di Penicuik non lasciano dubbi: James Niven, come già sappiamo, si sposò quasi vent'anni dopo e nessuno dei suoi cinque figli era ovviamente Ninian Niven. Stranamente questa leggenda orticola è dura a morire: nel Dictonary of British Biography si legge: "suo padre, anche lui Ninian Niven, era un giardiniere di Keir House presso Stirling, e visitò due volte il Capo di Buona speranza raccogliendo piante per George Hibbert e l'imperatrice Giuseppina". Per concludere, un altro mito cinematografico. Nel notevole film Proteus, del regista canadese John Greyson, che racconta in modo romanzato la storia di due prigionieri giustiziati per sodomia in Sudafrica, compare un botanico scozzese chiamato Virgil Niven, ispirato a James Niven. A dispetto del fatto che la tragica vicenda sia avvenuta nel 1735, quarant'anni prima della sua nascita.  Iridaceae arbustive con fiori color cielo Il contributo di James Niven alla botanica e ai giardini britannici, da lui arricchiti di tante specie notevoli, è riconosciuto tanto da William Aiton, quando da Salisbury e Robert Brown, per una volta concordi. Lo ricordano gli eponimi di non molte specie sudafricane (Acmadenia nivenii, Erica niveniana, Serruria nivenii) e un genere ugualmente sudafricano, Nivenia. Glielo dedicò Ventenat sulla base di una delle molte specie da lui raccolte in Sudafrica e approdate alla Malmaison; in Decas Generum Novorum (1808) il botanico francese scrive: “questa specie è stata fornita dall’egregio Kennedy; perciò l’ho nominata dallo scopritore J. Niven, giardiniere inglese” (d'accordo, era scozzese, ma errore più errore meno...). Rispetto a questa laconica dedica, è ben più eloquente quella di Robert Brown per un secondo genere Nivenia (ovviamente non valido per la regola della priorità); dopo aver spiegato in che cosa il nuovo genere differisce da Paranomus di Salisbury, egli infatti scrive: "L’ho dunque nominato in onore di Mr. James Niven, un osservatore intelligente e un raccoglitore instancabile, con il quale i botanici sono indebitati di molte nuove specie delle due estese famiglie sudafricane delle Ericaceae e delle Proteaceae”. Nivenia Vent. è un piccolo genere della famiglia Iriaceae; insieme a Klattia e Witsenia, è uno dei soli tre generi della famiglia (tutti endemici del Sudafrica) a essere veri e propri arbusti sempreverdi, con fusti legnosi che producono vegetazione secondaria. Raggruppati nella sottofamiglia Niveoinioideae, tutti insieme comprendono appena quindici specie, contro le 1600 dell'intera famiglia (900 nel solo Sudafrica). Il genere più vasto del gruppo è proprio Nivenia, con undici specie accettate. Hanno tutte fiori azzurri e sono arbusti di medie dimensioni, con l'eccezione di tre specie a cuscino che crescono in habitat rocciosi aridi di montagna: N. levynsiae nelle Betty Bay-Kleimond Mountains, N. concinna al Viljoen Pass e N. fruticosa nel Lagenberg. Quest'ultima, di habitus quasi erbaceo e con un'infiorescenza poco vistosa di appena due fiori, fu la prima specie ad essere raccolta e descritta, da Peter Thunberg che la assegnò al genere Ixia. All'estremo opposto troviamo la specie più nota, l'unica coltivata al di fuori del Sudafrica, N. corymbosa, che cresce a Bain's Kloof e nelle montagne circostanti: gli esemplari più vecchi possono avere rami con un diametro di 4-5 cm lunghi anche tre metri. L'infiorescenza è un grande corimbo di circa 120 fiori in diverse tonalità di blu, che attirano folle di impollinatori, in particolare l'ape Amegilla fallax, dotata di una lunga ligula che le permette di raggiungere il nettare posto alla base del lungo tubo florale. A metà tra questi due specie estreme, si colloca la bella N. stokoei, un arbusto dal portamento arrotondato, che in aree protette può raggiungere il metro e mezzo, ma in aree aperte rimane molto più basso. Ha strette foglie lanceolate disposte a ventaglio che tradiscono immediatamente l'appartenenza alla famiglia, e fiori blu purissimo. E' un endemismo della Riserva della Biosfera Kogelberg. Tutte endemiche del Capo occidentale, spesso di aree estremamente limitate, purtroppo diverse specie di Nivenia sono in pericolo per la restrizione del loro habitat e anche per le conseguenze del cambiamento climatico. Tutte le sue undici specie sono incluse nella lista rossa delle piante sudafricane, due sono classificate come vulnerabili e cinque come rare.

0 Comments