|

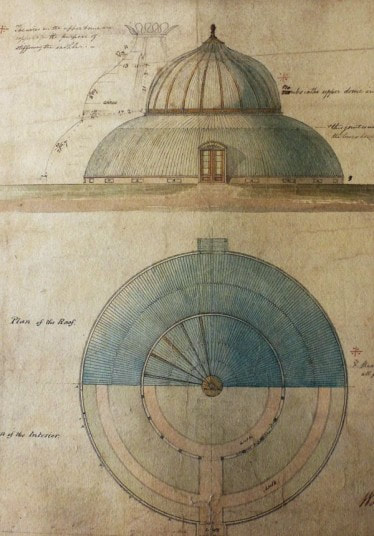

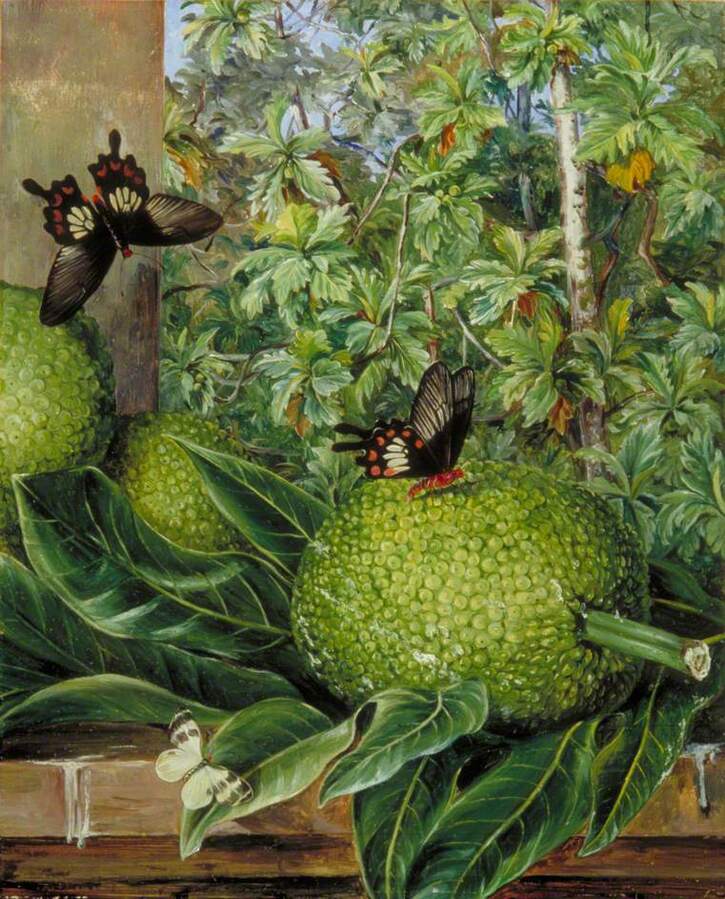

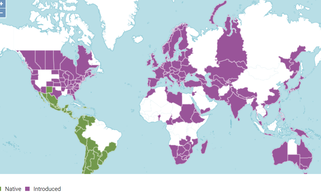

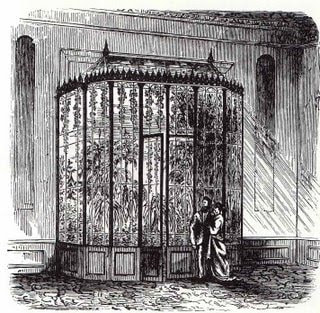

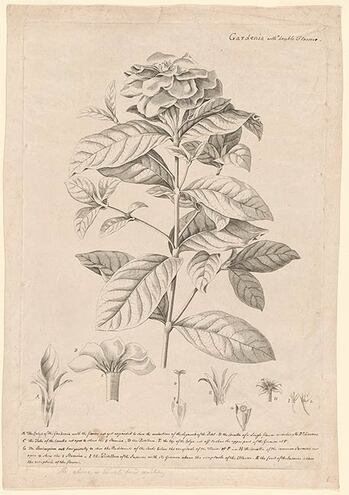

In un articolo pubblicato qualche anno fa, Paolo Pejrone ha definito Beaumontia grandiflora "una dominatrice come la Lady che per prima la coltivò". Il riferimento è a Diana Wentworth Beaumont che, anche se si atteggiava a gran dama, non era affatto una lady; anche il fatto che fosse una dominatrice non è per nulla certo. Vicini malevoli ce ne hanno consegnato un ritratto caricaturale che forse è solo il frutto di risentimenti e pregiudizi sociali; anche se il personaggio era indubbiamente sopra le righe, le testimonianze di Loudon, Wallich e del giardiniere Marnock vanno in senso totalmente diverso. Certo amava la grandiosità e l'ostentazione, e lo dimostra anche la sua maggiore realizzazione come "donna di piante": la spettacolare serra tropicale a cupola, la più grande del suo tempo. Poco dopo la sua morte fu smantellata e la conosciamo solo da qualche disegno.  Una discutibile leggenda nera Oggi è quasi dimenticato, ma al momento della sua uscita nel 1826 il romanzo satirico Almack's ebbe un certo successo. Prendeva infatti di mira una delle istituzioni dell'età della reggenza, Almack’s Assembly Rooms, che fu uno dei primissimi club ad ammettere sia uomini sia donne e divenne uno dei luoghi di ritrovo più prestigiosi ed esclusivi della capitale, con i suoi balli del mercoledì cui si poteva accedere solo dietro invito, a insindacabile giudizio delle patronesse, un gruppo di dame dell'alta società. Tra i personaggi figura una certa Lady Birmingham, descritta come una donna di bassa nascita, volgare e piena di pretese, che ostenta le sue ricchzze e i suoi diamanti. E' orgogliosisima del suo giardino; in una scena, a proposito delle piante americane della sua residenza di campagna, si vanta così: "Lee e Kennedy mi hanno detto che ho la collezione più bella dell'intero regno. Sono sicura che ben poche persone ne hanno così tante come me [...]. Al momento sono impegnatissima con gli arbusti, sto ampliando i miei impianti americani e sto creando un nuovo roseto; ne ho 180 nuove varietà". Dietro questo ritratto velenoso, i contemporanei riconoscevano facilmente una persona reale: Diana Wentworth Beaumont (1765–1831). Il romanzo fu pubblicato anonimo, ma era ben noto che l'autrice era Marianne Spencer-Stanhope Hudson. Gli Spencer-Stanhope erano vicini di casa dei Wentworth nello Yorkshire e, mentre i membri la vecchia generazione, rappresentata da sir Thomas Wentworth (1726-1792) di Bretton Hall e John Spencer di Cannon Hall, erano grandi amici, i giovani Spencer-Stanhope non perdevano occasione per prendere in giro la figlia maggiore ed erede Diana e le sue arie da gran dama e tra di loro la chiamavano sarcasticamente Madame Beaumont. Un'altra delle Spencer-Stanhope, Mrs Pickering, nata Anna Maria Wilhelmia Spencer-Stanhope, nelle sue memorie descrisse la giovane Diana come una serva di cucina che vendeva le uova al mercato di Pensitone; bambina al momento della morte di lei, doveva aver raccolto questa diceria dalla bocca di qualcuno dei suoi parenti. Si trattava certamente di una grossolana calunnia, che però in qualche modo rifletteva la nascita irregolare di Diana Wentworth. Suo padre, sir Thomas Wentworth, era stato uno scapolo impenitente e libertino che aveva sempre rifiutato di sposarsi, benché avesse avuto numerosi figli illegittimi da varie amanti. Un figlio e tre figlie, nate tra il 1765 e i 1775, di cui Diana era la maggiore, vennero riconosciuti e le ragazze, anziché servire in cucina, ebbero un'ottima educazione in collegi femminili. Sorprendentemente, nel suo ultimo testamento, scritto poche settimane prima della morte, sir Thomas, tranne un piccolo lascito e una rendita annuale, diseredò il maschio, lasciò cospicui lasciti alle figlie minori e le terre e il grosso del patrimonio a Diana. Non conosciamo il motivo di questa decisione controcorrente; Karen Lynch ipotizza che non ci fossero migliori mani di quelle di lei cui affidare l'amatissimo Bretton Hall; in effetti, una clausola del testamento stabiliva che la casa doveva continuare ad essere abitata dalla famiglia e che essa e i giardini dovevano essere mantenuti in perfetto ordine. Sir Thomas è stato descritto come un personaggio eccentrico i cui unici interessi dichiarati erano la caccia, i cavalli, le bevute, le donne e la tenuta di Bretton Hall; erede per parte materna della famiglia Blackett, proprietaria di miniere di carbone e piombo presso Durham, aveva investito grosse somme per rimodellare il parco. Inizialmente si affidò all'architetto Richard Woods, che creò un lago artificiale interrompendo il corso del fiume Dearne con una diga. Dopo il crollo della diga in seguito a una piena, preferì fare da solo "senza ricorrre a Capability [Brown] o a simili pretenziosi bricconi"; qualche anno dopo, volle un secondo lago "grande abbastanza per Giona e la sua balena". Nel parco, percorso da piacevoli viali, fece piantare molti alberi e creò diversi edifici di gusto gotico; uno degli isolotti ospitava addirittura un piccolo zoo. Diana condivideva con il padre l'amore per le piante e la natura, e probabilmente ne aveva ereditato anche l'eccentricità, la testardaggine e il gusto per l'eccesso. Nel 1786, a circa 20 anni, sposò un proprietario terriero dello Yorkshire di modesta fortuna, Thomas Richard Beaumont; nel 1792, dopo la morte di sir Thomas, la coppia fece di Bretton Hall la sua residenza principale, anche se soggiornava spesso anche a Hexam Abbey e in altre proprietà e durante la stagione mondana viveva a Londra. Grazie alle proprietà ereditate dal padre nello Yorkshire e nel Northumberland, Diana Wentworth Beaumont era già molto ricca; intelligente e dotata di un grande senso degli affari, durante la sua gestione raddoppiò il patrimonio, tanto che al momento della morte era considerata la commoner più ricca del paese. Il marito, che i contemporanei descrivono come una "testa debole" succube della moglie, forse era semplicemente abbastanza intelligente da delegare l'amministrazione a Diana, molto più abile di lui, che per altro spesso era lontano da casa come militare; tra il 1794 e il 1803 fu infatti colonnello di un reggimento di cavalleria. Thomas Richard intraprese anche una carriera politica; fu deputato per il Northumberland ininterrottamente dal 1795 al 1818. Era schierato con i Tory e con il governo e in questo lungo periodo non è noto che abbia preso la parola nemmeno una volta. La sua massima aspirazione - sicuramente condivisa dalla moglie - era ottenere un titolo nobiliare; corteggiava regolarmente il primo ministro di turno nella speranza di una baronia, ma nessun ministro gliela concesse mai, sicuro di avere comunque il suo voto. Il titolo non c'era, ma tanto nelle tenute di campagna quanto a Londra, i Beaumont vivevano in modo assai sfarzoso, secondo lo stile degli aristocratici; ma poiché non lo erano, suscitavano il riso di quella società intrisa di pregiudizi sociali. Gli Spencer-Stanhope si sbellicavano quando vedevano "Madame Beaumont" attraversare il villaggio con una carrozza trainata da due pariglie di cavalli neri e guidata da postiglioni in livrea di velluto; Lady Aynsley arricciva il naso ascoltandola vantare le rendite delle sue miniere di piombo. Certamente Diana era una donna imperiosa, tenace nel perseguire i suoi obiettivi, che aveva fama di litigare con tutti, compreso il figlio maggiore. Eppure, se ascoltiamo altre campane. il ritratto muta colore: non più una "dominatrice" soffocante, come l'ha definita anche Paolo Peirone, ma un'amministratrice puntuale, precisa e attenta ai bisogni e alla dignità dei suoi dipendenti. L'architetto paesaggista John Claudius Loudon. che visitò più volte Bretton Hall, ha scritto di lei: "Nessuna signora è stata una padrona più liberale e sollecita verso i suoi dipendenti, né una migliore proprietaria terriera rispetto ai suoi affittuari"; il ritratto tracciato dal capo giardiniere Robert Marnock - scritto vari anni dopo la morte di lei e quindi senza alcuna piaggeria interessata - è addirittura un peana: "Mrs Beaumont per la sua consuetudine con gli affari e l'ordine possedeva una mente dal potere gigantesco. Quando lavoravo come giardinere, mi dava spesso appuntamento presso un determinato albero, a un'ora e un minuto specifico e, sebbene questi appuntamenti fossero frequenti e a volte fissati una settimana o dieci giorni in anticipio, non ricordo una singola occasione in cui abbia mancato di presentarsi all'esatto minuto fissato; la sua puntualità e precisione non erano riservati alla sistemazione del giardino ma emergevano nella sua condotta nell'intera tenuta. Era un esempio ammirevole per i domestici, che dovrebbe essere seguito da padrone e padroni dei nostri giorni. Non si permise mai di entrare nell'orto durante l'orario di lavoro senza aver prima suonato la campana del giardino [...]. Proprio perché era così scrupolosa ed esatta nel disbrigo dei suoi affari, riusciva a trovare il tempo di dedicarsi al giardino e alla botanica, e all'occasione patrocinare meriti altrimenti senza sostegno".  Un giardino senza rivali E' ora dunque di parlare di Mrs Beaumont come giardiniera e collezionista. La sua passione si esercitò soprattutto nel giardino di Bretton Hall che ereditò dal padre nel 1792 e continuò ad abbellire con interventi costanti per quarant'anni. Questi lavori, che non sembrano obbedire a un progetto coerente, ma piuttosto alle necessità e all'estro del momento, furono affidati di volta in volta ad architetti sempre diversi (che Diana litigasse con tutti non era forse così infondato). Il primo fu John Carr che già nel 1793 fu incaricato di ristrutturare la sala da pranzo e la biblioteca; nel 1803 un certo Mr Mickle disegnò le ringhiere del parco; nel 1804 un altro noto architetto, Willian Atkinson, disegnò un'aranciera, un museo per le collezioni naturalistiche, una latteria e l'Archway Lodge, una sorta di ingresso monumentale fiancheggiato da colonne con un arco abbastanza ampio da consetire l'ingresso di una carrozza. Fu poi la volta di William Lindley, cui si devono nuove cucine, la scuderia e una grotta con conchiglie; nel 1811 Jeffry Wyatt disegnò una voliera, alcuni cottage e la serra delle camelie che è uno dei pochi manufatti dell'epoca di Diana oggi conservato. Destinata ad ospitare la collezione di piante semirutiche provenienti dall'Asia, è un luminoso edifico in pietra ma con grandi finestre ad arco e un tetto in vetro e ghisa. I Beaumont ricevevano spesso (Mary Russell Mitford che fu loro ospite nel 1806 ricorda che ai loro pranzi partecipavano trenta o quaranta persone); si prestava dunque grande attenzione all'orto e al frutteto che dovevano provvedere una quantità sufficiente di verdure e frutti per la tavola della famiglia, del personale e degli ospiti. Fino al 1825 a occuparsene fu Christie Duff, rinomato per la coltivazione dei mirtilli rossi, del crescione, dei peschi a spalliera e la moltiplicazione dei rizomi di zenzero. Quando questi si licenziò, venne assunto come "caposquadra dell'orto" il già citato Robert Marnock (1800-1889) che quattro anni dopo sarebbe stato promosso capo giardiniere. I suoi ricordi, scritti una ventina di anni dopo, quando Marnock dirigeva l'orto botanico di Sheffield ed era una delle figure di punta del movimento Gardenesque, fanno rivivere i giardini di Bretton Hall negli anni d'oro: "Circa vent'anni fa, quando lo vidi la prima volta. Bretton Hall non aveva rivali per i suoi giardini, tanto per l'estensione quanto per la varietà. La forzatura di uva, ananas, pesche, fichi ecc. era praticata estesamente; c'era anche un'estesa collezione di piante da serra fredda e calda, un assortimento di piante erbacee rustiche che occupavano un'area circolare di non meno di tre acri, con le piante sistemate secondo il sistema di Linneo. Oltre a tutto questo, c'era un orto murato di sei o otto acri per la coltivazione delle verdure e la produzione di frutti rustici. All'epoca alla quale mi riferisco, c'erano sei grandi serre per la forzatura di pesche e nettarine; due vigne protette; una serra per i fichi; nove serre riscaldate per gli ananas con innumerevoli buche; due grandi aranciere e altrettante serre riscaldate. Infine un'immensa serra eretta dai Bailey di Holborn con una spesa 8.000 o 10.000 £, riscaldata con un complicato e costoso apparecchio a vapore". Siamo così arrivati alla celebre serra di Bretton Hall. Iniziata nel 1826, ma non completata fino al 1829 - non senza una causa legale che contrappose i coniugi Beaumont alla ditta londinese Bailey - era un edificio avveniristico, interamente costruito in vetro e ghisa; circolare, con un diametro di circa 18 metri, aveva un'alta volta a cupola, che raggiungeva l'altezza massima di circa 14 metri. Poco dopo il completamento della serra, il colonnello morì e la moglie lo seguì poco più di due anni dopo, nell'agosto del 1831. Il figlio ed erede, Thomas Wentworth Beaumont, in rotta con la madre che, dopo la sua maggiore età, aveva rifiutato di anticipargli l'eredità e aveva mantenuto il pieno controllo dei propri beni, non partecipò al funerale e si afffrettò a vendere all'asta tutto ciò che le ricordava la madre, di cui (lui educato a Eton e Cambridge) disapprovava gli eccessi. Almeno, questa è la versione che circolò. Forse, più prosaicamente, benché divenuto a sua volta il commoner più ricco del regno, aveva bisogno di liquidità per saldare i fornitori e i debiti in sospeso, e soprattutto per versare i cospicui lasciti testamentari che la madre aveva diposto per i figli e le figlie minori, dimostrando ancora una volta la sua indipendenza di pensiero. Tra i beni alienati, anche la serra circolare che fu svenduta a un fabbricante di birra, più interessato al sistema di riscaldamento che all'edificio in sè, che fu totalmente smantellato. Ne rimane solo qualche disegno.  Un'amicizia botanica e uno scambio intercontinentale Sia Marnock sia Loudon lamentarono che i vari interventi nel parco di Bretton Hall si erano succeduti senza un disegno unificante; in effetti, più che al parco in sè, Mrs Beaumont era interessata alla sua collezione di piante rare, per la quale aveva fatto costruire successivamente la grande aranciera vetrata e la serra circolare. Al contrario del suo doppio letterario, lady Birmingham, non raccoglieva piante americane, ma soprattutto asiatiche che le furono spedite con una certa frequenza da Nathaniel Wallich a partire dal 1815. Mrs Beaumont era interessata alle scienze naturali (abbiamo visto che aveva allestito un piccolo museo, con una collezione soprattutto di minerali, e che in una parte del suo giardino le piante erano sistemate in modo sistematico, come in un orto botanico); era abbonata alle Transactions della Linnean Society alla quale inviava regolarmente esemplari delle sue piante più rare. In tal modo era entrata in contatto con Smith, Lambert e Banks. Permetteva anche agli artisti botanici di frequentare il suo giardino per ritrarre le piante dal vivo. In tal modo si era fatta una certa fama di protettrice della botanica. Nathaniel Wallich che - ricordiamolo - era suddito danese e per questa ragione era stato anche imprigionato come cittadino di una potenza ostile - nel 1815 era entrato al servizio della Compagnia delle Indie e cercava un patrono influente. Ovviamente aveva pensato a Banks e si era messo in contatto con lui attraverso Thomas Hardwicke, suo amico e membro dell'Asiatic Society. Hardwicke gli suggerì di rivolgersi anche a Mrs Beaumont che, come moglie di un membro della Camera dei Comuni e proprietaria di estesi giardini, avrebbe potuto a sua volte offrire una via d'accesso a Banks, Lambert e i vertici della Compagnia delle Indie. Così Wallich nel dicembre 1815 le scrisse e le spedì piante vive e semi. Fu l'inizio di uno scambio botanico nelle due direzioni; confermandosi una donna concreta, sollecita e cortese, Diana non si accontentò di ringraziare ma ricambiò il dono, scrivendo: "Quest'autunno chiederò al mio giardiniere di raccogliere tutti i semi che egli riterrà accettabili per voi, per l'orto botanico di Calcutta; ne ho parlato ai direttori della Compagnia, chiedendo che vi vengano spediti. Ciò mi ha dato l'opportunità di menzionare i vostri propositi e di sostenerli con le mie più forti raccomandazioni, come ho fatto con sir Joseph Banks e Mr Lambert, e ho ogni ragione di sperare che se ne cureranno". Da quel momento Mrs Beaumont per Wallich divenne un punto di riferimento, una protettrice e un'amica. Dello scambio si arricchirono tanto Bretton Hall quanto l'orto botanico di Calcutta - anche se non sappiamo di quali piante; l'unico campione dell'erbario di Wallich indicato come "Beaumont" e proveniente da Bretton Hall è la leguminosa Senna multijuga, nativa del Messico e dell'America subtropicale. Wallich provvide Bretton Hall di molte piante raccolte in varie parti dell'India e in Nepal, e proprio per accoglierle al meglio Mrs Beaumont fece costruire la grande serra a cupola. Tra le piante introdotte da Mrs Beaumont attraverso Wallich e coltivate per la prima volta a Bretton Hall, possiamo citare Wallichia caryotoides, Callianthe striata, Garcinia dulcis, Clerodendrum nutans, Hovwa pannosa, Tupistra nutans, Tetracera sarmentosa. Senza dimenticare Beaumontia grandiflora, su cui torneremo tra poco, e lo splendido Rhododendron arboreum, di cui Mrs Beaumont aveva trasmesso i semi al vivaio di piante esotiche di Joseph Knight. In effetti, Diana fu utile a Wallich anche mettendolo in contatto con vivai che potevano essere interessati a commercializzare le sue piante. Nel 1829, qundo venne in Inghilterra, visitò Mrs Beaumont a Bretton Hall e visitò con lei proprio il vivaio di Knight. Eccoci dunque giunti a Beaumontia, il piccolo genere di rampicanti dell'Asia tropicale dedicato alla amica e protettrice nel 1824 con questa motivazione: "L'ho nominato in onore della Sig.a Diana Beaumont, devotissima all'orticoltura e alla scienza botanica in Inghilterra e munifica fautrice di entrambe, alla cui benevolenza il giardino di Calcutta deve molte piante esotiche soprattutto europee". Beaumontia (famiglia Apocynaceae) comprende otto-dieci specie di rampicanti e liane nativi della Cina, del subcontinente indiano e del sudest asiatico. La specie più coltivata è B. grandiflora, un vigoroso rampicante sempreverde (anche se può perdere le foglie nella stagione secca) che produce un lussureggiante fogliame verde lucido e profumatissimi fiori bianchi campanulati raccolti in infiorescenze terminali. Resistendo per brevi periodi a temperature prossime allo 0, può essere coltivata anche in parte del nostro paese, in pieno sole e in posizione protetta, ma senza dimenticare che può raggiungere dimensioni ragguardevoli e richiede un supporto robusto.

0 Comments

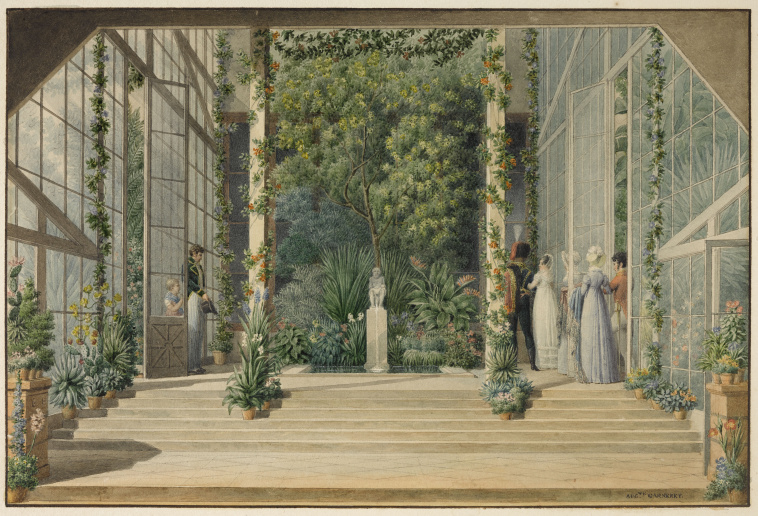

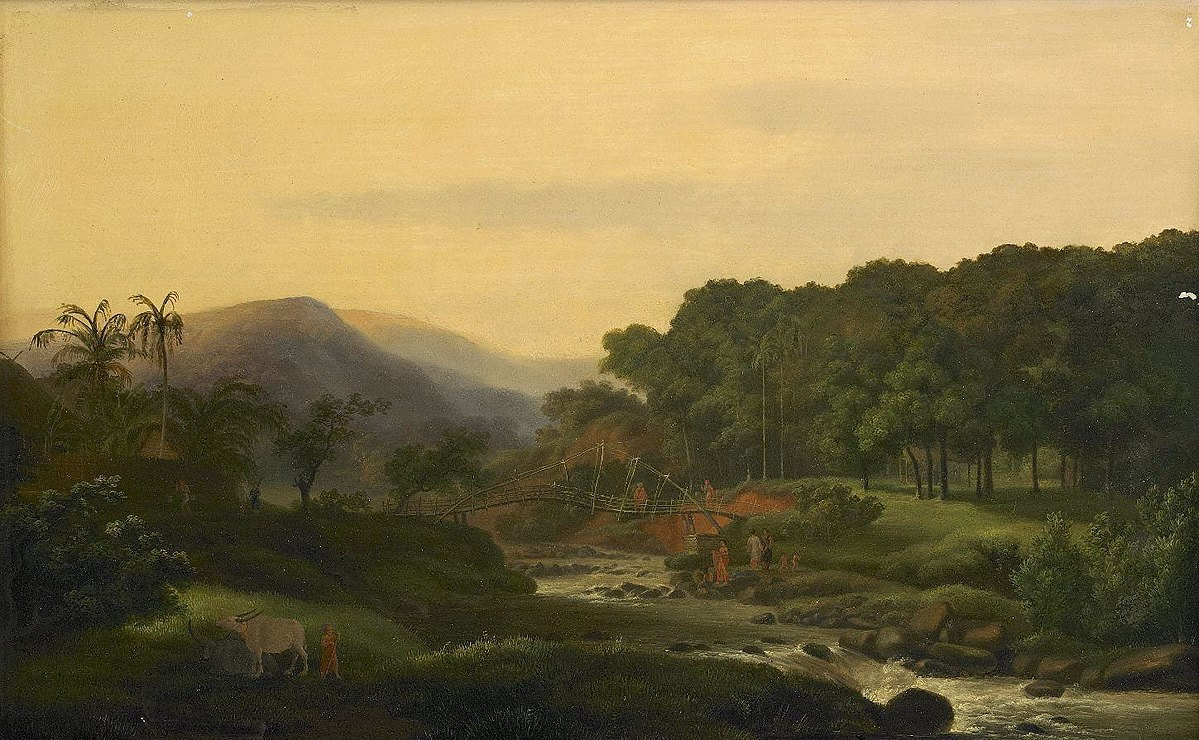

Nella prima metà dell'Ottocento, il numero di piante esotiche coltivate in Europa cresce esponenzialmente. Orti botanici, grandi vivai, istituzioni scientifiche sono in prima fila per inviare alla loro ricerca cacciatori di piante; ma ci sono anche raccoglitori indipendenti desiderosi di piazzare le loro scoperte (siano semi o esemplari d'erbario) ad un prezzo accettabile. A mettere in contatto raccoglitori e potenziali acquirenti - siano essi privati o istituzioni - e a mediare tra le loro esigenze si inserisce una nuova figura professionale: l'agente botanico. A rappresentarla nel modo migliore, stando alle testimonianze, dovette essere l'eccellente John Hunneman, dedicatario del genere Hunnemannia.  Come un libraio inventò un nuovo mestiere Nel 1827, una settimana prima di Natale, Johann Heinrich Friedrich Link, direttore dell'orto botanico di Berlino, scrive al suo omologo di Kew, William Jackson Hooker, per informarlo che, avendo saputo che era alla ricerca di semi di Nelumbo speciosum [oggi N. nucifera, il loto], ha raccolto per lui tutti quelli disponibili e glieli ha inviati, insieme a semi di Euryale ferox e alcuni altri che coltiva nel suo giardino, tramite Mr John Hunneman, 9 Queen Street, Soho Square, Londra. La cortese lettera di Link, oggi conservata nell'archivio dei Kew Gardens, è solo una delle numerose testimonianze della preziosa attività di mediazione svolta dal libraio e agente botanico John Hunneman (ca. 1760-1839) . Anche se oggi non conosciamo molto della sua vita personale, il nome di Hunneman (scritto anche Hunnemann e talvolta Hunneyman) era ben noto negli ambienti botanici della prima metà dell'Ottocento, e ricorre frequentemente nella corrispondenza e nelle riviste dell'epoca. Anche se era presumibilmente nato a Londra, come si può dedurre dal cognome era di origine tedesca, forse parente del pittore Christopher William Hunneman, che negli ultimi anni del Settecento viveva a Soho Square dove, come si legge nella lettera di Link, si trovava anche la libreria di John Hunneman. Il negozio era specializzato in testi di botanica, soprattutto importati dal continente, ma Hunneman aveva anche clienti all'estero cui procurava libri e riviste inglesi. Era particolarmente abile a trovare per gli uni e gli altri testi rari. In tal modo egli venne a trovarsi al centro di una rete di scambi tra botanici britannici e continentali; godeva di fama di grande affidabilità e a un certo punto oltre ai libri incominciò a trattare stampe botaniche, esemplari d'erbario e parcelle di piante vive. Almeno dal 1816 organizzò diversi ingenti trasporti di piante - in gran parte provenienti dai vivai Loddiges o in subordine da vivai tedeschi - per il parco e le serre di Eisenstadt come "agente botanico e orticolo" del principe Esterházy. Dai documenti conservati nell'archivio del genero William Pamplin, che fu suo stretto collaboratore e alla sua morte ne proseguì l'attività, a partire dal 1817 risultano pagamenti da parte di Christoff Friedrich Otto, ispettore dell'orto botanico di Berlino, per invii di piante e semi provenienti da vari vivai inglesi. Ma almeno dagli anni '20 il ruolo più tipico di Hunneman fu quello di "agente botanico" che metteva i raccoglitori di piante indipendenti in contatto con i possibili acquirenti, curandosi degli invii e dei trasporti e del rispetto dei contratti e dei pagamenti. Come tale figura in un'inserzione pubblicata nel 1829 su The Gardener's magazine in cui si comunica che un certo Mr. Fanning "proprietario dell'orto botanico di Caracas" ha portato con sé varie piante "molte delle quali nuove per questo paese"; entro poche settimane sarebbe rientrato a Caracas, ma "nel frattempo, sarebbe stato felice di entrare in corrispondenza con i naturalisti interessati. Il suo agente è Mr. Hunneman di Queen Street, Soho". Sappiamo che almeno alcuni di quegli esemplari furono acquistati da Lambert, nel cui erbario si trovano ancora. Tra i botanici-raccoglitori, il suo cliente più celebre è senza dubbio Nathaniel Wallich, che, tra la fine degli anni '20 e gli anni '30, grazie alla sua mediazione riuscì a vendere esemplari d'erbario agli orti botanici di Berlino, Liverpool, Londra ed Edimburgo, nonché a collezionisti privati. Probabilmente era entrato in contatto con lui attraverso William Jackson Hooker, quando questi era ancora professore a Glasgow. Infatti in The American journal of science and arts del 1820 leggiamo l'annuncio della prossima pubblicazione di due volumi in folio dedicati alle felci dell'India orientale, curati da Hooker e basati su raccolte di Wallich e Wight; a ricevere le sottoscrizioni dall'estero sarà "John Hunneman, Esq., No. 9 Queen street, London". Il volume non uscì mai e non sappiamo se Hunneman era stato coinvolto anche come potenziale editore; come tale figura invece nel frontespizio del secondo e del terzo volume di The genera and species of orchidaceous plants di John Lindley. Insomma, seppe rendersi indispensabile in vari modi ai botanici al di qua e al di là della Manica, come è evidente dal necrologio pubblicato dopo la sua morte nel 1839 sulla rivista della Botanical society: "Dobbiamo lamentare [...] la morte del nostro eccellente socio Mr John Hunneman. Non potrebbe esistere persona che più volentieri si prendesse ogni genere e grado di disturbo per compiacere i suoi amici e per stabilire utili scambi tra i botanici europei; [...] la sua perdita sarà un grave ostacolo alla libera comunicazione che da molti anni esiste tra loro. Era conosciuto da tutti, amato da tutti, e quella reciprocità di gentilezza che aveva il diritto di aspettarsi la rivolgeva spontaneamente a ogni botanico che desiderava introdurre nella confraternita scientifica che aveva fondato e che desiderava allargare".  Papaveri d'oro dal Messico La medesima stima, riconoscenza ed ammirazione era stata espressa qualche anno prima (1828) da Robert Sweet nel terzo volume di The British flower garden nel dedicare al libraio e agente botanico il genere Hunnemannia: "Lo abbiamo nominato in onore del nostro amico Mr John Hunnemann, il quale, attraverso i suoi numerosi corrispondenti in vari paesi, è stato strumentale all'introduzione nelle nostre collezioni di un numero di piante maggiore di ogni altro individuo, tanto che siamo un po' sorpresi che nessun genere gli sia stato dedicato in precedenza". Per creare il nuovo genere, Sweet si basò su una pianta di cui aveva ricevuto i semi da Robert Barclay, un ricco birraio e proprietario di un raffinato giardino, il quale a sua volta li aveva ricevuti dal Messico. Si tratta di Hunnemannia fumariifolia, una della due specie di questo genere della famiglia Papaveraceae; a lungo è stata l'unica nota. Affine a Eschscholzia, è un papavero piuttosto alto con grandi fiori dorati a coppa e foglie glauche finemente divise, endemico degli altipiani del Messico (deserto di Chihuahua e Sierra madre orientale) tra 1500 e 2000 metri di altitudine. Relativamente rustico, è una perenne di breve vita solitamente coltivata come annuale. La seconda specie, Hunnemannia hintoniorum, fu scoperta e pubblicata solo nel 1992. Endemica del Nuevo León, differisce dalla precedente perché più bassa, scaposa, con fusti non ramificati e foglie più strette e limitate alla rosetta basale. Nelle riviste inglesi a cavallo tra Settecento e Ottocento, ci si imbatte continuamente nel nome del ricchissimo mercante George Hibbert che nel suo giardino di Clapham possedeva una collezione di piante rare seconda solo a quella dei Kew Gardens; anzi la prima al mondo per le Proteaceae, le sue piante preferite. Nulla di strano che l'editore di una di quelle riviste, che era anche un pittore ed approfittò largamente di quelle raccolte per i suoi libri, lo abbia ringraziato con la dedica di una delle piante che fioriva nel suo giardino. Il problema è che il grazioso genere Hibbertia onora una persona che, dal punto di vista attuale, non merita di essere onorata: come collezionista e promotore dell'introduzione di nuove piante Hibbert fece molto per la botanica, è innegabile; tuttavia egli non solo doveva la sua ingentissima ricchezza allo schiavismo (in questo sarebbe in larga compagnia, a cominciare dai presidenti americani Washington e Jefferson) ma fu probabilmente il nome più in vista della lobby di mercanti, trafficanti e piantatori che cercò di bloccare l'approvazione della legge che mise fine alla tratta degli schiavi in Inghilterra; e alla fine fu anche profumatamente pagato per averlo fatto. Secondo alcuni botanici, la botanica non può lavarsene le mani; secondo altri, mettere in discussione un nome per ragioni che prescindono le regole botaniche apre un vaso di Pandora che fa crollare i principi cardini del Codice internazionale di nomenclatura. Il dibattito è aperto.  Il volto oscuro: lo schiavista Uno dei nomi che ricorrono con maggiore frequenza nelle pagine di The botanist's repository e del Curtis's botanical magazine nel ventebnnio tra il 1795 e il 1815 è quello di George Hibbert (1757-1837), nel cui giardino di Clapham fiorirono per la prima volta e furono disegnate molte delle novità presentate in quelle riviste. La sua collezione di piante rare provenienti da tutto il mondo rivaleggiava con quella dei Kew Gardens, ed era particolarmente ricca di specie del Capo, dove, come vedremo più avanti, operò per vari anni come cacciatore di piante uno dei suoi giardinieri, James Niven. Hibbert non era un mero collezionista di piante: era considerato un botanico più che dilettante, parlava fluentemente cinque lingue e ne capiva altre due, era un bibliofilo compulsivo e un po' megalomane che non badava a spese per acquisire libri rari, inclusa una copia della Bibbia di Gutenberg. Era membro di molti club e di società scientifiche, inclusa la Royal Society. Nel necrologio pubblicato sulla rivista della Linnean Society, James Main l'ha descritto come una persona che "ispirava fiducia e rispetto per il buon senso, la capacità di giudizio e la sagacia". Eppure questo stimato collezionista e botanofilo non solo doveva tutta la sua ricchezza al lavoro degli schiavi, ma fu anche il leader e il portavoce della lobby di mercanti e piantatori delle Antille britanniche che si oppose con tutte le forze all'abolizione della schiavitù. La famiglia Hibbert era coinvolta da lunga data nel commercio triangolare: il cotonificio del nonno e del padre, due agiati drappieri di Manchester, forniva cotonine e altre forniture ai trafficanti di schiavi; ma il vero salto di qualità si ebbe con lo zio Thomas, che si trasferì in Giamaica per recuperare le obbligazioni di alcuni trafficanti e in vent'anni divenne uno dei più ricchi piantatori dell'isola (possedeva tre estese piantagioni con oltre 900 schiavi); si fece costruire la più bella casa di Kingston, Hibbert House, oggi sede del National Trust della Giamaica. Grazie al successo e ai contatti di Thomas, gli Hibbert rimasti in Inghilterra, da drappieri e fornitori, si trasformarono in mercanti e armatori, specializzati nel commercio con la Giamaica. Nel 1770, un altro Thomas Hibbert, il fratello maggiore di George, si trasferì a Londra e insieme a due altri mercanti, John Purrier e Thomas Horton, fondò la ditta di import-export e trasporti navali Hibbert, Purrier & Horton che importava prodotti coloniali e forniva merci (e prestiti) a piantatori e trafficanti. George si unì alla ditta di famiglia come socio giovane nel 1780 (all'epoca aveva ventitré anni) con un capitale di 1500 £, cui se ne aggiunsero altre 1000 alla morte del padre nel 1784. Meno di dieci anni dopo, era diventato il capo della ditta (ora, con l'ingresso di altri soci si chiamava Hibbert, Fuhr & Hibbert) e un membro eminente della lobby che difendeva gli interessi dei piantatori e dei mercanti delle Indie occidentali, la London Society of West India Planters and Merchants. Nel 1790, nella sua testimonianza davanti alla commissione d'inchiesta sulla tratta degli schiavi, dichiarò di aver importato annualmente merci per un valore compreso tra 200.000 e 250.000 £ e di aver investito molti capitali in Giamaica sotto forma di prestiti ai piantatori. Almeno dal 1793, George Hibbert fu coinvolto in un progetto che stava molto a cuore ai lui e agli altri West Indiamen: la costruzione di una darsena riservata alle loro navi; infine autorizzata nel 1799 dal West India Dock Act, la darsena, collocata sull'Isola dei cani, fu inaugurata nel 1802; l'ingresso principale, posto all'estremità occidentale, presto noto come Hibbert Gate, era largo abbastanza da consentire l'ingresso di carri e vagoni, chiuso da una duplice cancellata di ferro e sormontato da una scultura che riproduceva una delle navi di George e soci, chiamata Hibberts. George Hibbert fu il primo presidente della West India Docks Company e negli anni successivi rivesti ripetutamente questo ruolo. Purtroppo, egli non doveva il suo largo seguito tra i West Indiamen solo alle abilità commerciali (la Hibbert, Fuhr & Hibbert era la prima per giro d'affari con la Giamaica) e alla grinta con cui difendeva i loro interessi: era anche il portavoce degli antiabolizionisti, e seppe muoversi con grande abilità manipolatoria e notevoli capacità dialettiche. Già nel 1790, quando era stato ascoltato dalla commissione parlamentare, aveva evidenziato che l'intera economia delle Antille britanniche - ma anche gran parte dell'industria manifatturiera della stessa Inghilterra - dipendeva dalla schiavitù; se questa fosse stata abolita, si andava incontro alla rovina, e migliaia di famiglie sarebbero state ridotte sul lastrico. Nel maggio 1789, una settimana dopo che Wilberforce ebbe pronunciato in Parlamento il suo celebre discorso abolizionista, i mercanti convocarono una riunione alla London City Tavern; Hibbert vi intervenne con un discorso di 40 minuti intitolato "L'indispensabilità della tratta degli schiavi" in cui cercò di demolire tutti gli argomenti di Wilberforce. L'anno dopo fu di nuovo ascoltato in Parlamento: per lui non era una questione morale, ma economica; la posizione degli abolizionisti era astratta (oggi si direbbe buonista o radical chic), andava contro i diritti e i privilegi acquisiti fin dai tempi di Elisabetta I, quindi la Common Law e il diritto consuetudinario; la schiavitù per altro non era neppure condannata dalla Bibbia, dove gli uomini erano considerati merci come tutte le altre. Proprio per difendere gli interessi dei West Indiamen (ovvero i suoi e dei suoi compari) si gettò anche in politica; già consigliere (alderman) della città di Londra dal 1798, nel 1802 si presentò come deputato per la City, ma non fu eletto; ebbe successo invece nel 1806, quando fu eletto senza opposizione nel collegio di Seaford (uno dei "borghi putridi" controllato dalla lobby dei mercanti delle Indie occidentali); nel suo primo discorso, nel febbraio 1807, dichiarò la sua assoluta ostilità all'abolizione della tratta e durante la discussione che avrebbe portato all'approvazione dello Slave Trade Act, intervenne in ogni passaggio cercando di bloccare la legge. Non ci riuscì, ma ottenne probabilmente ciò a cui mirava fin dall'inizio: l'approvazione di una mozione che garantiva il risarcimento ai piantatori e ai mercanti che traevano le loro ricchezze dalla schiavitù. La compensazione costò alla stato 20 milioni di sterline; Nick Hibbert Steel nel suo saggio sulla famiglia Hibbert l'ha chiamato il "prezzo dello zucchero". E' stato calcolato che agli Hibbert ne andarono 103.000 e allo stesso George Hibbert 16.000. Nel 1812 Hibbert fu nominato agente generale per la Giamaica, una posizione che mantenne fino al 1831, anche se già nel 1829 si ritirò a vita privata; nel 1824, aveva anche avuto modo di illustrarsi e come filantropo, in quanto membro fondatore e finanziatore di una società di soccorso navale, National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, precorritrice della Royal National Lifeboat Institution che ancora oggi nel proprio sito lo ricorda come benemerito fondatore.  Il volto luminoso: il collezionista Negli stessi anni in cui si metteva in luce in questo modo ai nostri occhi abominevole (ma non a quello di molti suoi contemporanei: nel 1812, quando si ritirò dal Parlamento, il leader dei whigs George Tierney lo nominò tra coloro "i cui servizi sarebbero stati rimpianti dalla nazione"), George Hibbert acquisiva grande rinomanza come collezionista di libri e proprietario di uno dei giardini più raffinati del paese. Come sostiene Katie Donington nel suo importante saggio dedicato alla famiglia Hibbert, The Bonds of Family, tra le due cose non c'è alcuna contraddizione: nel momento in cui una parte crescente dell'opinione pubblica incominciava a prendere le distanze dallo schiavismo, su cui si basava la sua ricchezza, il collezionismo era un modo per rendersi socialmente accettabile. Infatti Hibbert divenne un membro riconosciuto della comunità scientifica: nel 1805 lo troviamo tra i fondatori della London Institution, che anticipò l'Università di Londra nel rendere disponibile l'educazione scientifica ai dissidenti religiosi, esclusi dai college di Oxford e Cambridge; già membro della Linnean Society e della Antiquarian Society, nel 1811 fu ammesso alla Royal Society; nel 1816 entrò a far parte del Roxburghe Club, la più antica società di bibliofili del mondo. Non conosciamo con esattezza quando Hibbert abbia cominciato a collezionare libri e piante; nel 1829, quando si ritirò a vita privata e si trasferì a Munden House, una proprietà che la moglie aveva ereditato da uno zio, fu costretto a vendere la biblioteca; secondo il catalogo d'asta, di ben 8711 pezzi, non pochi dei quali rarissimi, la collezione era stata riunita dal proprietario in più di quarant'anni (dunque a partire dalla fine degli anni '80). Per quanto riguarda le piante, la prima data certa è il 1794: quell'anno Hibbert, che già possedeva una residenza a Portland Place, nel distretto di Marylebone, acquistò una casa e una proprietà chiamata The Hollies sul lato nord di Clapham (curiosamente, il distretto noto per essere stato la sede del movimento abolizionista noto come Clapham Sect o Clapham Saints). Allo stesso anno ci riporta il suo primo acquisto datato: alla fine del 1792 un altro ricco mercante e armatore, Gilbert Slater, legato alla Compagnia delle Indie, proprietario di un notevole giardino in Essex, inviò in Cina a caccia di piante il giardiniere scozzese James Main che fece buona caccia, riportando tra l'altro la famosa rosa Slaters' Crimson China; al suo ritorno nel 1794 però Slaters era deceduto da quasi un anno; le raccolte cinesi furono vendute e acquistate in parte dai Kew Gardens, in parte da Hibbert, che assunse Main come giardiniere (è dunque inesatta la notizia che si legge in Wikipedia inglese che già lavorasse per Hibbert in precedenza e che avesse viaggiato in Cina per conto sia di Hibbert sia di Slaters). Hibbert acquistò piante e semi, ma anche disegni cinesi: è dunque possibile che la passione per le piante sia nata indirettamente da quella per i libri e le opere d'arte. In ogni caso la vera passione di Hibbert divennero le Protee, forse perché erano rare, difficili da coltivare, dunque molto prestigiose. I semi delle prime erano state portate in Inghilterra da Masson tra il 1774 e il 1787; nel 1789 d verse specie furono descritte da Aiton in Hortus kewensis, il catalogo dei giardini reali di Kew che ne possedevano un'esclusiva collezione di 24 specie, diverse delle quali oggi assegnate ad altri generi della famiglia. Hibbert non voleva essere da meno e alla fine del 1798 o all'inizio del 1799 inviò in Sudafrica il giardiniere James Niven a fare raccolte di semi ed esemplari d'erbario; Niven rimase al Capo fino al 1803, quindi vi ritornò nel 1805, questa volta per un consorzio che oltre a Hibbert comprendeva il vivaio Lee e Kennedy (di cui secondo N. H. Steel Hibbert era "socio silente") e l'imperatrice Giuseppina, e vi rimase fino al 1812. Grazie alle sue raccolte, cui sia aggiunsero anche molte australiane, la collezione di Proteaceae di Hibbert divenne la più importante del mondo. Secondo le testimonianze del tempo, ne comprendeva circa 200 diverse specie che erano coltivate in vaso in una grande serra, dove trascorrevano i mesi invernali, per essere portate all'esterno nei mesi più caldi. Hibbert le affidò a un abilissimo giardiniere, Joseph Knight (1778-1855), che in precedenza aveva lavorato per il duca di Bedford; egli fu il primo in Europa a moltiplicarle tanto da talea quanto da seme. Hibbert (al contrario generoso con altre piante) era gelosissimo delle sue protee che scambiava solo con re Giorgio III e l'imperatrice Giuseppina. Nel 1809 Knight svelò i segreti della coltivazione delle preziose piante in On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, a dispetto del titolo, riserva solo una dozzina di pagine all'argomento, mentre più di 100 sono dedicate a una revisione tassonomica della famiglia; benché non firmata, fu subito noto che l'autore di quest'ultima era Richard Salisbury. Ne seguì una polemica con Robert Brown e l'accusa di plagio rivolta a Salisbury, come ha raccontato in questo post. Qui ci interessa la prima parte, che documenta le tecniche di coltivazione applicate nel giardino e nella serra di Hibbert; inoltre ci rivela un altro aspetto del contraddittorio personaggio: la generosità. Dopo aver accennato alle raccolte di Thunberg e Masson, Knight infatti scrive "Un numero ancora più grande di specie sia note sia ignote sono poi state raccolte da Mr. James Niven, molte delle quali hanno fiorito a lungo in questo paese, ma da nessuna parte in modo così lussureggiante come nella collezione del mio precedente padrone, l'egregio George Hibbert di Clapham, grazie alla cui liberalità molte di esse sono ora in mio possesso". Dunque Hibbert cedette almeno alcune delle sue esclusivissime Proteaceae al suo capo giardiniere e probabilmente lo aiutò a mettersi in proprio; infatti nel 1808 Knight acquistò un terreno a Chelsea e lo trasformò in vivaio; poiché era affacciato sulla trafficata King Road, presto vi aggiunse un negozio (un antenato di un fornito garden center); inoltre nel 1829, quando si ritirò per andare a vivere in campagna, Hibbert passò a Knight tutte le sue piante vive. Con questa formidabile iniezione di rarità, il vivaio di Knight (più tardi Knight & Perry, quando venne gestito dal marito di una nipote del fondatore) divenne uno dei più importanti del paese, nonché il primo a commercializzare le Proteaceae. Ma nel giardino e nella serra di Clapham si coltivava anche molto altro; per scoprirlo basta sfogliare i fascioli di The Gardener's Repository o del Curtis's Botanical Magazine, dove il nome di Hibbert ricorre con grande frequenza; molte delle novità presentate in queste riviste fiorirono e furono ritratte per la prima volta a Clapham. A dominare sono ovviamente le sudafricane, grazie alle raccolte di Niven; ci sono molte bulbose e una ricca selezione di eriche, diverse delle quali sono presentate in Coloured Engravings of Heaths, l'opera più significativa di Henry Cranke Andrews, il genero di John Kennedy, nonché illustratore e editore di The Botanist's Repository; significativamente "G. Hibbert, Esq., Clapham Common, Surrey" è citato per primo nella lista delle sette persone ringraziate per aver permesso all'artista di ritrarre dal vivo le loro collezioni.  Questa pianta profumerebbe di più con un altro nome? Se le sudafricane dominavano, a Clapham c'erano però anche molte australiane; in effetti, anche se commerciava soprattutto con la Giamaica, Hibbert aveva qualche interesse anche nelle nuove rotte del Pacifico aperte dai viaggi di Cook; come armatore fu sicuramente coinvolto in alcuni dei trasporti interoceanici di piante organizzati da Banks (incluso quello degli alberi del pane, fortemente voluto dei piantatori delle Antille) e nel trasporto dei forzati a Botany Bay. Australiano è anche il genere Hibbertia, che gli fu dedicato da Andrews nel secondo numero di The botanist's repository. La motivazione ci dà un quadro illuminante (e magari un po' adulatorio) della reputazione botanica di Hibbert: "In precedenza è stato erroneamente assegnato al genere Dillenia, ma poiché differisce da ogni genere descritto in precedenza, gli ho dato il nome dell'egregio sig. G. Hibbert di Clapham, Surrey, la cui conoscenza e fervore per le ricerche botaniche, così come la sua liberalità nell'arricchire le nostre collezioni da tutti gli angoli del mondo, ma soprattutto dal Capo di Buona Speranza, non sono superate da nessuno; ne sono certo, nessun nome merita un posto nella memoria della botanica più di quello di Hibbert". E lo stesso Andrews (la cosa non stupisce) dedicò a Hibbert anche un'Erica, appunta E. hibbertia. Hibbertia è un grande genere della famiglia Dilleniaceae, anche se il numero di specie è altamente dibattutoi: si va dalle 150 generalmente assegnatogli nei data base australiani alle 350 riconosciute da Plants of the World on line; il centro di diversità è proprio l'Australia, con oltre 100 specie; altre vivono in Nuova Guinea e nelle isole del Pacifico, una in Madagascar. In inglese sono note sotto il nome comune guinea flower, non per la provenienza ma perché il colore e la forma dei loro fiori ricorderebbero quelli di una ghinea d'oro. La cifra del genere è la varietà. Sono per lo più arbusti eretti, ma c'è anche qualche rampicante, come la specie più nota, H. scandens, o arbusti prostrati che formano tappeti, come H. procumbens. Molto variabili le dimensioni: se molti sono piccoli arbusti non più alti di una decina di centimetri, la già citata H. scandens può superare i 5 metri. Le foglie sono intere, alternate, spesso raggruppate lungo brevi rami laterali, e nelle specie che vivono in zone aride sono ridotte; molto variabili le forme. Ancora più variabile la morfologia dei fiori; possono essere o meno protetti da brattee, hanno cinque sepali, quelli esterni leggermente sovrapposti a quelli interni, e cinque petali che possono essere disposti a simmetria radiale o a simmetria bilaterale; variabile pure il numero degli stami, da sei a oltre trenta, in genere raggruppati in gruppi di due o tre, in modo simmetrico o anche da un solo lato dei carpelli. La grande maggioranza delle specie ha fiori giallo vivo, ma in alcune specie i petali come H. stellaris o H. minita sono arancione. Sono indubbiamente piante graziosissime, di grande valore ornamentali, spesso anche profumate. E' giusto che portino il nome di un personaggio le cui idee "erano considerate abominevoli da molti critici già al suo tempo"? Il botanico australiano Kevin Thiele - che per inciso è un esperto di questo genere, una componente importante di molte comunità vegetali del suo paese - pensa di no, tanto più che questo grande genere continua ad essere arricchito da nuove scoperte e nuove denominazioni; e continua: "Proprio come si eliminano statue, nomi di edifici, strade e sobborghi, pensiamo che sia necessario fare i conti con i nomi di specie scientifiche che onorano persone che professavano idee o hanno agito in modi profondamente disonorevoli, altamente problematici o ripugnanti per gli standard moderni". La sua denuncia è stata ripresa da altri autori ed è sfociata nella proposta di modificare l'articolo 51 del Codice internazionale di nomenclatura, in modo che divenga possibile rigettare i nomi formalmente validi che riflettono "il potere coloniale e imperialista" o sono da ritenersi "culturalmente offensivi o inappropriati", compresi quelli che onorano "una persona che la comunità tassonomica ritiene concordemente non debba essere onorata". La proposta è sconvolgente perché mette in discussione i principi stessi su cui si fonda il Codice internazionale di nomenclatura: la stabilità della nomenclatura, la libertà scientifica e la neutralità politica della scienza. Più ancora dell'articolo 51, che recita "un nome legittimo non può essere rigettato solo perché esso, o il suo epiteto, è inappropriato o sgradevole", a traballare è lo stesso primo preambolo, dove si legge: "Lo scopo di questo Codice è fornire un metodo stabile per nominare i gruppi tassonomici, evitando o respingendo l'uso di nomi che possono causare errore o ambiguità o mettere la scienza in confusione. Ogni altra considerazione, come la correttezza grammaticale, la regolarità e l'eufonia dei nomi, le consuetudini più o meno prevalenti, il riguardo per le persone, nonostante la loro innegabile importanza, è relativamente accessoria". Alle considerazioni di Thiele e altri (potete leggere una delle più recenti versioni qui) ha risposto il botanico ucraino Sergei L. Mosyakin (il suo punto di vista qui), che le ha respinte con un'articolata argomentazione. Il dibattito è aperto, e forse avrà nuovi sviluppi in occasione del XX congresso botanico internazionale, che si terrà a Madrid tra il 21 e il 29 luglio 2024. Da parte mia considero queste piante deliziose non dedicate al discutibile Mr. Hibbert, ma a tutte le persone le cui sofferenze furono prolungate per causa sua. Se nella generazione dei fondatori del vivaio the Vineyard di Lee e Kennedy la figura di maggior spicco fu James Lee, nella seconda generazione a mettersi in luce fu John Kennedy. Mentre il suo socio si occupava abilmente della conduzione del vivaio, Kennedy badava a far conoscere le ultime novità con i testi di The botanist repository, illustrati da suo genero Henry C. Andrews. A partire dal 1803, il vivaio incominciò a rifornire di piante esotiche il giardino della Malmaison e Kennedy divenne consulente dell'imperatrice Giuseppina, che stava ridisegnando il parco secondo i canoni del giardino all'inglese. Tra le tante esotiche che, a dispetto della guerra e del blocco continentale, the Vineyard continuò a spedire all'imperatrice dei francesi c'erano indubbiamente anche rose, sebbene forse meno di quanto comunemente si crede. Alla collaborazione con Mme Bonaparte Kennedy deve anche la dedica del genere Kennedia, istituito da Ventenat nel bellissimo Le jardin de la Malmaison, illustrato da Redouté.  Piante nuove e rare da tutto il mondo Il momento di massimo fulgore di the Vineyard coincise con la gestione del secondo dei Kennedy, John (1759–1842), figlio del fondatore Lewis. Dovette iniziare a lavorare nel vivaio fin da ragazzino, e nel 1782, alla morte del padre, gli succedette alla testa dell'azienda a fianco di James Lee e poi, alla morte di questi nel 1795, del figlio James junior. Certo, anche quest'ultimo dovette essere un validissimo uomo d'affari, come lo era stato il padre, se lasciò ai figli un notevole patrimonio che permise loro di rilevare l'intero vivaio, quando John Kennedy si ritirò; ma certamente dopo la morte di James Lee senior il volto ufficiale della ditta, il nome più riconosciuto anche a livello internazionale, fu quello di Kennedy. La seconda generazione di the Vineyard rimase fedele alla strategia già adottata dai fondatori: cercare, moltiplicare e commercializzare piante "nuove e interessanti" e "novità di valore", come si legge in una lettera di James Lee junior a William Aiton. Un documento di grande interesse per conoscere le introduzioni del vivaio a cavallo dei due secoli sono i primi cinque fascicoli di The botanist repository, i cui testi furono redatti in gran parte dallo stesso John Kennedy. La rivista, che uscì tra il 1797 e il 1814, come ben specifica il sottotitolo for new and rare plants, era specificamente dedicata alle piante di recentissima introduzione e fu il più serio concorrente del Curtis's Botanical Magazine, rispetto al quale aveva meno pretese di scientificità: le illustrazioni, disegnate da Henry Cranke Andrews, che era anche l'editore, erano di grande impatto visivo, ma spesso imprecise e mancanti di particolari utili all'identificazione, così come i testi erano diseguali e privi di sinonimi e rimandi bibliografici. La rivista infatti non si rivolgeva tanto ai botanici quanto agli amatori e ai proprietari di giardini. Le illustrazioni di Andrews sono accompagnate da una breve descrizione bilingue (in latino e in inglese) e da un testo inglese con informazioni sulle peculiarità più desiderabili della pianta, la sua provenienza, le date di introduzione e di prima fioritura, le esigenze di coltivazione. Come ho anticipato, i testi dei primi cinque fascicoli, anche se non sono firmati, furono con grande probabilità scritti da John Kennedy; quelli del vol. 6 si devono a Adrian Haworth e quelli dei voll. 7-10 a George Jackson (voll. 7-10). Andrews forse fu incoraggiato a intraprendere l'impresa proprio da John Kennedy, che nel 1801 divenne suo suocero. Nei volumi curati da Kennedy, usciti tra il 1797 e il 1811, 40 specie risultano direttamente introdotte o almeno coltivate nel vivaio di Hammersmith (citato invece una sola volta nei volumi successivi). Ci sono parecchie bulbose, piante da fiore, arbusti, qualche succulenta, alcune orchidee, ma non sembra prevalere un indirizzo preciso nella scelta delle specie. La data di introduzione più bassa è il 1772, la più alta il 1800 (l'unica specie citata nei volumi successivi risale invece al 1813). Diciassette specie (42.5%) provengono dal Capo di Buona speranza; dodici (30%) dall'Australia o dalla Nuova Zelanda, il resto dal Nord America, dalle Barbados, dalla Giamaica, dal Brasile, dalla Crimea e da Madera. Spesso il testo si limita a indicare che la pianta è stata introdotta da Lee e Kennedy o che è fiorita per la prima volta nel loro vivaio, ma talvolta ci sono indicazioni più specifiche, illuminanti per ricostruire le vie di introduzione. I due vivaisti potevano all'occorrenza rifornirsi da altri vivai: è il caso di Gladiolus praecox (oggi G. watsonius), acquistato nel 1791 presso Voorhelm & Co. di Haarlem, un vivaio olandese specializzato in bulbi da fiore; o di Rhododendron punctatum (oggi R. minus var. minus), reperito presso il vivaio dell'introduttore, il celebre vivaista e cacciatore di piante James Fraser. Più spesso però ricorrevano agli invii di viaggiatori o residenti all'estero a vario titolo: l'orchidea Prosthechea cochleata fu inviata dalla Giamaica dal botanico dell'isola Thomas Dancer, tramite una certa Mrs. Barrington; un'altra orchidea, Orchis ciliaris (oggi Platanthera ciliaris) fu spedita da Filadelfia da John Lyon, che all'epoca lavorava ancora come giardiniere; diverse piante sudafricane furono procurate da John Pringle, funzionario della Compagnia delle Indie al Capo; la brasiliana Amaryllis reticulata (oggi Hippeastrum reticulatum) fu spedita dal Portogallo da Edward Whitaker Gray. futuro curatore delle collezioni naturali del British museum, all'epoca residente ad Oporto dove aveva sposato l'erede di un importante esportatore di vini. Lee e Kennedy però avevano anche relazioni con orti botanici e studiosi: Pallas inviò i semi di due specie dalla Crimea e i semi di due piante del Capo furono forniti dal curatore dei giardini imperiali di Vienna, ovvero da von Jacquin. Non mancavano gli apporti di collezionisti, probabilmente al tempo stesso fornitori e clienti: è il caso di lady Sophia de Clifford, celebre per la sua collezione di piante esotiche, che condivise con Lee e Kennedy i bulbi di Ixia crispifolia flore coeruleo (oggi Codonorhiza corymbosa) appena ricevuti dal Capo e procurò altre piante sudafricane; oppure di Thomas Jones, creatore del giardino di Hafod in Galles che procurò Geranium punctatum (oggi Pelargonium punctatum). Tra questi contributori illustri, spicca il colonnello William Paterson, dal 1791 al 1793 governatore dell'isola di Norfolk, da cui inviò semi sia a Kew sia ai vivai Lee e Kennedy e Colvill; è citato per più piante tra cui Bignonia pandorana (oggi Pandorea pandorana). Quello di Paterson è l'unico nome menzionato per l'Australia (all'epoca Nuova Olanda); gli altri invii potrebbero essere dovuti a cacciatori di piante, quelli antecedenti il 1792 (l'anno della sua morte) forse a David Burton, che sappiamo lavorò sia per Kew sia per Lee e Kennedy. Potrebbe essere un cacciatore di piante l'altrimenti ignoto Mr. J. Elcock cui si deve l'invio di due specie dalle Barbados tra il 1789 e il 1791. Alcuni degli invii dal Sudafrica e forse anche uno da Madera potrebbero risalire a Francis Masson, che però è citato esplicitamente solo per Protea formosa (oggi Leucospermum formosum). Anche se non è citato in The botanist repository, diverse piante sudafricane furono presumibilmente procurate da James Niven, che nel 1798 o 1799 fu inviato al Capo dal ricco appassionato George Hibbert,per poi tornarvi nel 1805 finanziato da un consorzio di appassionati, giardinieri e vivaisti che, oltre a Hibbert, includeva Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Fornitore della Malmaison Siamo così arrivati alla più celebre dei clienti di the Vineyard: Joséphine de Beauharnais, la prima moglie di Napoleone. Nel 1799, mentre il marito si trovava in Egitto, ricorrendo a un prestito, essa acquistò il castello e il parco della Malmaison, a una quindicina di km da Parigi. Durante il consolato, divenne la residenza dei Bonaparte e tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuileries, fu sede del governo francese, prima di essere sostituita dal più istituzionale Saint Cloud. Per Joséphine era il luogo del cuore, e dopo il divorzio nel 1809 divenne la sua casa. I grandi lavori di trasformazione erano iniziati fin da subito. A partire dal 1800, venne costruita un'aranciera in stile neoclassico, così grande da poter ospitare 500 vasi di ananas; il parco venne ridisegnato secondo lo stile paesaggistico inglese; l'imperatrice si affidò dunque a specialisti britannici come il capo giardiniere Alexander Howatson eil giardiniere paesaggista scozzese Thomas Blaikie, che viveva in Francia da tempo e prima della rivoluzione aveva creato il giardino di Bagatelle per il conte di Artois e il parco Monceau per il duca d' Orlèans. Fu forse proprio Blakie a mettere in contatto Joséphine con Lee e Kennedy. La Malmaison era un giardino sperimentale ricco di piante provenienti da tutto il mondo. Molte piante australiane (ma anche animali) giunsero in seguito alla spedizione Baudin: l'allora prima console aveva ordinato che gli esemplari più belli, anziché al Museo di storia naturale, fossero portati alla Malmaison, il cui parco cominciò a popolarsi di eucalipti e mimose, tra cui scorrazzavano emù e canguri mentre sul laghetto si dondolavano cigni neri. Per avere un angolo da riservare alla sua passione per la botanica, tra il 1803 e il 1805 l'imperatrice fece costruire la Petite Malmaison, che comprendeva una grande serra calda per le esotiche, il primo edificio in Francia a fare ampio uso di vetrate. Contemporaneamente assunse come intendente il botanico Étienne Pierre Ventenat, il curatore del giardino-vivaio di Jacques Cels a Montrouge. Proprio come Lee e Kennedy in Inghilterra (con i quali corrispondeva) Cels era specializzato nella coltivazione e nella propagazione delle piante esotiche riportate dai naturalisti viaggiatori come Michaux o dai grandi viaggi di esplorazione. Egli si riforniva anche dai vivai inglesi ed era in ottime relazioni, nonostante lo stato quasi permanente di guerra, con Joseph Banks. Di questi contatti inglesi poterono approfittare anche il giardino della Malmaison e la sua proprietaria quando la pace di Amiens portò un breve periodo di tregua (marzo 1802-maggio 1804). Attraverso Ventenat, Joséphine si mise in contatto con Banks, che promise il suo aiuto nonché piante di Kew. In una lettera dell'aprile 1803, che accompagna il primo volume dello splendido catalogo Le Jardin de la Malmaison, con i suoi testi e le illustrazioni di Redouté, il botanico ringrazia Banks per le piante finora fornite e esprime l'augurio che la collaborazione posso continuare. Lo stesso anno, Lee e Kennedy ricevettero il primo ordine di piante per il giardino, per l'ammontare di 2600 sterline. Nel 1804, l'imperatrice lamentò accorata che un invio di semi era stato catturato e trattenuto, ma è uno dei rari incidenti di percorso: anche più tardi, quando il blocco continentale in teoria chiuse i porti di Francia ai vascelli inglesi, si continuò a fare eccezione per le navi che trasportavano le piante per i giardini dell'imperatrice. Un altro contatto inglese era George Hibbert, che, consultato per la progettazione del giardino all'inglese, dovette consigliare all'imperatrice di rivolgersi a Kennedy non solo come fornitore, ma anche come giardiniere paesaggista. Da quel momento, come consulente di Joséphine James Kennedy iniziò a fare la spola tra i due paesi, magari per accompagnare di persona qualche pianta particolarmente delicata, e suo figlio Lewis Kennedy (1789-1877) lavorò addirittura per qualche tempo sia alla Malmaison sia a Navarre, la tenuta normanna donata all'ex imperatrice dopo il divorzio (un po' come compensazione, un po' per tenerla lontana da Parigi in occasione delle seconde nozze dell'imperatore). Tra i più importanti risultati della collaborazione tra Mme Bonaparte e il vivaio inglese ci fu l'invio in Sudafrica del raccoglitore James Niven, che probabilmente ritornò al Capo nel 1805 e vi rimase fino al 1812, arricchendo il vivaio di Hammersmith e il giardino parigino soprattutto di eriche (il suo viaggio sudafricano però merita un post a parte). Tutti sanno che la piante preferite di Joséphine erano le rose; lo sanno tutti, ma non è detto che sia vero. Mentre conosciamo bene le piante esotiche coltivate alla Malmaison grazie al già citato catalogo curato di Ventenat e Redouté, proprio la collezione di rose è mal documentata, tanto da essere ritenuta da alcuni più un mito che una realtà. Coloro che visitarono il giardino subito dopo la morte non ne parlano; il celebre Les roses di Redouté, che di solito è ritenuto una sorta di catalogo del roseto dell'imperatrice, in realtà fu creato dal pittore dopo la sua morte (i tre volumi uscirono tra il 1817 e il 1824), ritraendo le rose coltivate in vari giardini e vivai parigini; in precedenza ne aveva dipinte alla Malmaison solo due - R. berberifolia e R. gallica purpurea veluntina. Anche se in molti testi si parla di una collezione di 250 diverse varietà di rose (e alcuni si spingono a specificare quali), le accurate ricerche del collezionista di rose antiche François Jouyaux hanno potuto identificarne solo una minima parte. Lee & Kennedy, insieme a molte esotiche, procurarono certamente all'imperatrice anche rose, in particolare le cinesi rifiorenti che in Francia erano ancora una novità, mentre avevano già incominciato a raggiungere l'Inghilterra da qualche anno - la prima fu introdotta proprio da loro nel 1787; dagli archivi nazionali risultano come introdotte tramite il vivaio di Hammersmith Rosa chinensis, R. multiflora ‘Cornea’, R. semperflorens (generalmente nota come Slaters Crimson China) e la rosa muschiata R. centifolia ‘muscosa alba’ (nota come Shailers White Moss). Dai documenti d'archivio, risulta inoltre che Joséphine importò tramite fornitori non identificati R. pendulina, R. virginiana, tre rose muschiate, una centifolia nota come ‘Unique’. Un altro esperto, Auguste de Pronville, ha aggiunto alla lista R. damascena carnea, una varietà della scozzese R. spinosissima e R. berberifolia. Presumibilmente, l'imperatrice si rifornì anche da vivai parigini, come Cels, Boursault e Vilmorin, ma negli archivi sono testimoniati acquisti solo dal coltivatore di rose amatoriale André du Pont che tra il 1808 e il 1809 procurò molte rose; purtroppo le fatture non ne riportano il nome. Un genere australiano per un grande introduttore di australiane