|

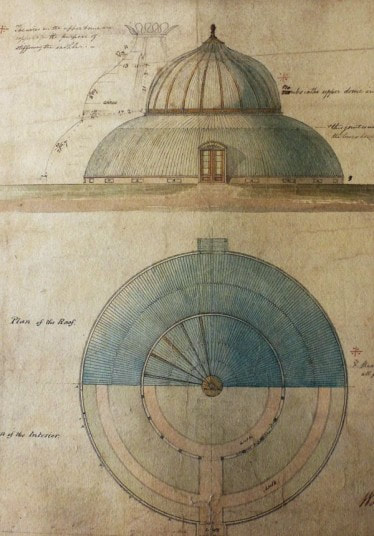

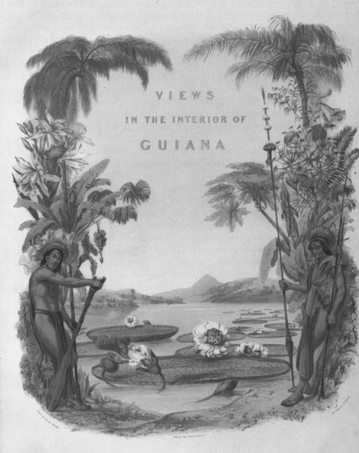

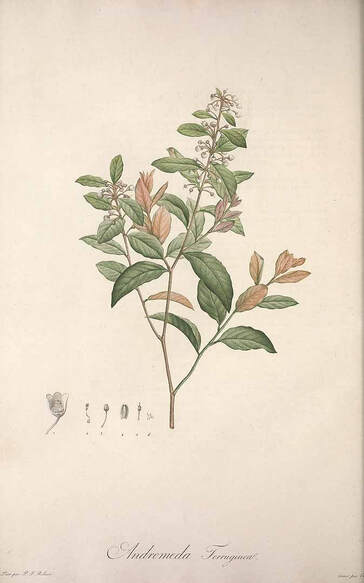

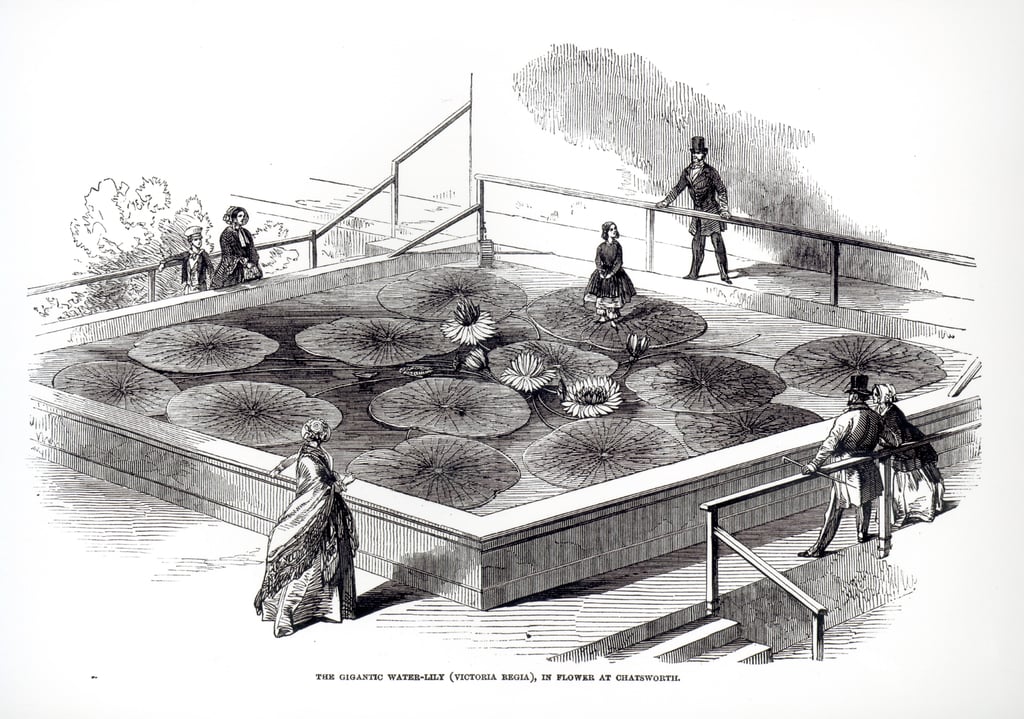

In un articolo pubblicato qualche anno fa, Paolo Pejrone ha definito Beaumontia grandiflora "una dominatrice come la Lady che per prima la coltivò". Il riferimento è a Diana Wentworth Beaumont che, anche se si atteggiava a gran dama, non era affatto una lady; anche il fatto che fosse una dominatrice non è per nulla certo. Vicini malevoli ce ne hanno consegnato un ritratto caricaturale che forse è solo il frutto di risentimenti e pregiudizi sociali; anche se il personaggio era indubbiamente sopra le righe, le testimonianze di Loudon, Wallich e del giardiniere Marnock vanno in senso totalmente diverso. Certo amava la grandiosità e l'ostentazione, e lo dimostra anche la sua maggiore realizzazione come "donna di piante": la spettacolare serra tropicale a cupola, la più grande del suo tempo. Poco dopo la sua morte fu smantellata e la conosciamo solo da qualche disegno.  Una discutibile leggenda nera Oggi è quasi dimenticato, ma al momento della sua uscita nel 1826 il romanzo satirico Almack's ebbe un certo successo. Prendeva infatti di mira una delle istituzioni dell'età della reggenza, Almack’s Assembly Rooms, che fu uno dei primissimi club ad ammettere sia uomini sia donne e divenne uno dei luoghi di ritrovo più prestigiosi ed esclusivi della capitale, con i suoi balli del mercoledì cui si poteva accedere solo dietro invito, a insindacabile giudizio delle patronesse, un gruppo di dame dell'alta società. Tra i personaggi figura una certa Lady Birmingham, descritta come una donna di bassa nascita, volgare e piena di pretese, che ostenta le sue ricchzze e i suoi diamanti. E' orgogliosisima del suo giardino; in una scena, a proposito delle piante americane della sua residenza di campagna, si vanta così: "Lee e Kennedy mi hanno detto che ho la collezione più bella dell'intero regno. Sono sicura che ben poche persone ne hanno così tante come me [...]. Al momento sono impegnatissima con gli arbusti, sto ampliando i miei impianti americani e sto creando un nuovo roseto; ne ho 180 nuove varietà". Dietro questo ritratto velenoso, i contemporanei riconoscevano facilmente una persona reale: Diana Wentworth Beaumont (1765–1831). Il romanzo fu pubblicato anonimo, ma era ben noto che l'autrice era Marianne Spencer-Stanhope Hudson. Gli Spencer-Stanhope erano vicini di casa dei Wentworth nello Yorkshire e, mentre i membri la vecchia generazione, rappresentata da sir Thomas Wentworth (1726-1792) di Bretton Hall e John Spencer di Cannon Hall, erano grandi amici, i giovani Spencer-Stanhope non perdevano occasione per prendere in giro la figlia maggiore ed erede Diana e le sue arie da gran dama e tra di loro la chiamavano sarcasticamente Madame Beaumont. Un'altra delle Spencer-Stanhope, Mrs Pickering, nata Anna Maria Wilhelmia Spencer-Stanhope, nelle sue memorie descrisse la giovane Diana come una serva di cucina che vendeva le uova al mercato di Pensitone; bambina al momento della morte di lei, doveva aver raccolto questa diceria dalla bocca di qualcuno dei suoi parenti. Si trattava certamente di una grossolana calunnia, che però in qualche modo rifletteva la nascita irregolare di Diana Wentworth. Suo padre, sir Thomas Wentworth, era stato uno scapolo impenitente e libertino che aveva sempre rifiutato di sposarsi, benché avesse avuto numerosi figli illegittimi da varie amanti. Un figlio e tre figlie, nate tra il 1765 e i 1775, di cui Diana era la maggiore, vennero riconosciuti e le ragazze, anziché servire in cucina, ebbero un'ottima educazione in collegi femminili. Sorprendentemente, nel suo ultimo testamento, scritto poche settimane prima della morte, sir Thomas, tranne un piccolo lascito e una rendita annuale, diseredò il maschio, lasciò cospicui lasciti alle figlie minori e le terre e il grosso del patrimonio a Diana. Non conosciamo il motivo di questa decisione controcorrente; Karen Lynch ipotizza che non ci fossero migliori mani di quelle di lei cui affidare l'amatissimo Bretton Hall; in effetti, una clausola del testamento stabiliva che la casa doveva continuare ad essere abitata dalla famiglia e che essa e i giardini dovevano essere mantenuti in perfetto ordine. Sir Thomas è stato descritto come un personaggio eccentrico i cui unici interessi dichiarati erano la caccia, i cavalli, le bevute, le donne e la tenuta di Bretton Hall; erede per parte materna della famiglia Blackett, proprietaria di miniere di carbone e piombo presso Durham, aveva investito grosse somme per rimodellare il parco. Inizialmente si affidò all'architetto Richard Woods, che creò un lago artificiale interrompendo il corso del fiume Dearne con una diga. Dopo il crollo della diga in seguito a una piena, preferì fare da solo "senza ricorrre a Capability [Brown] o a simili pretenziosi bricconi"; qualche anno dopo, volle un secondo lago "grande abbastanza per Giona e la sua balena". Nel parco, percorso da piacevoli viali, fece piantare molti alberi e creò diversi edifici di gusto gotico; uno degli isolotti ospitava addirittura un piccolo zoo. Diana condivideva con il padre l'amore per le piante e la natura, e probabilmente ne aveva ereditato anche l'eccentricità, la testardaggine e il gusto per l'eccesso. Nel 1786, a circa 20 anni, sposò un proprietario terriero dello Yorkshire di modesta fortuna, Thomas Richard Beaumont; nel 1792, dopo la morte di sir Thomas, la coppia fece di Bretton Hall la sua residenza principale, anche se soggiornava spesso anche a Hexam Abbey e in altre proprietà e durante la stagione mondana viveva a Londra. Grazie alle proprietà ereditate dal padre nello Yorkshire e nel Northumberland, Diana Wentworth Beaumont era già molto ricca; intelligente e dotata di un grande senso degli affari, durante la sua gestione raddoppiò il patrimonio, tanto che al momento della morte era considerata la commoner più ricca del paese. Il marito, che i contemporanei descrivono come una "testa debole" succube della moglie, forse era semplicemente abbastanza intelligente da delegare l'amministrazione a Diana, molto più abile di lui, che per altro spesso era lontano da casa come militare; tra il 1794 e il 1803 fu infatti colonnello di un reggimento di cavalleria. Thomas Richard intraprese anche una carriera politica; fu deputato per il Northumberland ininterrottamente dal 1795 al 1818. Era schierato con i Tory e con il governo e in questo lungo periodo non è noto che abbia preso la parola nemmeno una volta. La sua massima aspirazione - sicuramente condivisa dalla moglie - era ottenere un titolo nobiliare; corteggiava regolarmente il primo ministro di turno nella speranza di una baronia, ma nessun ministro gliela concesse mai, sicuro di avere comunque il suo voto. Il titolo non c'era, ma tanto nelle tenute di campagna quanto a Londra, i Beaumont vivevano in modo assai sfarzoso, secondo lo stile degli aristocratici; ma poiché non lo erano, suscitavano il riso di quella società intrisa di pregiudizi sociali. Gli Spencer-Stanhope si sbellicavano quando vedevano "Madame Beaumont" attraversare il villaggio con una carrozza trainata da due pariglie di cavalli neri e guidata da postiglioni in livrea di velluto; Lady Aynsley arricciva il naso ascoltandola vantare le rendite delle sue miniere di piombo. Certamente Diana era una donna imperiosa, tenace nel perseguire i suoi obiettivi, che aveva fama di litigare con tutti, compreso il figlio maggiore. Eppure, se ascoltiamo altre campane. il ritratto muta colore: non più una "dominatrice" soffocante, come l'ha definita anche Paolo Peirone, ma un'amministratrice puntuale, precisa e attenta ai bisogni e alla dignità dei suoi dipendenti. L'architetto paesaggista John Claudius Loudon. che visitò più volte Bretton Hall, ha scritto di lei: "Nessuna signora è stata una padrona più liberale e sollecita verso i suoi dipendenti, né una migliore proprietaria terriera rispetto ai suoi affittuari"; il ritratto tracciato dal capo giardiniere Robert Marnock - scritto vari anni dopo la morte di lei e quindi senza alcuna piaggeria interessata - è addirittura un peana: "Mrs Beaumont per la sua consuetudine con gli affari e l'ordine possedeva una mente dal potere gigantesco. Quando lavoravo come giardinere, mi dava spesso appuntamento presso un determinato albero, a un'ora e un minuto specifico e, sebbene questi appuntamenti fossero frequenti e a volte fissati una settimana o dieci giorni in anticipio, non ricordo una singola occasione in cui abbia mancato di presentarsi all'esatto minuto fissato; la sua puntualità e precisione non erano riservati alla sistemazione del giardino ma emergevano nella sua condotta nell'intera tenuta. Era un esempio ammirevole per i domestici, che dovrebbe essere seguito da padrone e padroni dei nostri giorni. Non si permise mai di entrare nell'orto durante l'orario di lavoro senza aver prima suonato la campana del giardino [...]. Proprio perché era così scrupolosa ed esatta nel disbrigo dei suoi affari, riusciva a trovare il tempo di dedicarsi al giardino e alla botanica, e all'occasione patrocinare meriti altrimenti senza sostegno".  Un giardino senza rivali E' ora dunque di parlare di Mrs Beaumont come giardiniera e collezionista. La sua passione si esercitò soprattutto nel giardino di Bretton Hall che ereditò dal padre nel 1792 e continuò ad abbellire con interventi costanti per quarant'anni. Questi lavori, che non sembrano obbedire a un progetto coerente, ma piuttosto alle necessità e all'estro del momento, furono affidati di volta in volta ad architetti sempre diversi (che Diana litigasse con tutti non era forse così infondato). Il primo fu John Carr che già nel 1793 fu incaricato di ristrutturare la sala da pranzo e la biblioteca; nel 1803 un certo Mr Mickle disegnò le ringhiere del parco; nel 1804 un altro noto architetto, Willian Atkinson, disegnò un'aranciera, un museo per le collezioni naturalistiche, una latteria e l'Archway Lodge, una sorta di ingresso monumentale fiancheggiato da colonne con un arco abbastanza ampio da consetire l'ingresso di una carrozza. Fu poi la volta di William Lindley, cui si devono nuove cucine, la scuderia e una grotta con conchiglie; nel 1811 Jeffry Wyatt disegnò una voliera, alcuni cottage e la serra delle camelie che è uno dei pochi manufatti dell'epoca di Diana oggi conservato. Destinata ad ospitare la collezione di piante semirutiche provenienti dall'Asia, è un luminoso edifico in pietra ma con grandi finestre ad arco e un tetto in vetro e ghisa. I Beaumont ricevevano spesso (Mary Russell Mitford che fu loro ospite nel 1806 ricorda che ai loro pranzi partecipavano trenta o quaranta persone); si prestava dunque grande attenzione all'orto e al frutteto che dovevano provvedere una quantità sufficiente di verdure e frutti per la tavola della famiglia, del personale e degli ospiti. Fino al 1825 a occuparsene fu Christie Duff, rinomato per la coltivazione dei mirtilli rossi, del crescione, dei peschi a spalliera e la moltiplicazione dei rizomi di zenzero. Quando questi si licenziò, venne assunto come "caposquadra dell'orto" il già citato Robert Marnock (1800-1889) che quattro anni dopo sarebbe stato promosso capo giardiniere. I suoi ricordi, scritti una ventina di anni dopo, quando Marnock dirigeva l'orto botanico di Sheffield ed era una delle figure di punta del movimento Gardenesque, fanno rivivere i giardini di Bretton Hall negli anni d'oro: "Circa vent'anni fa, quando lo vidi la prima volta. Bretton Hall non aveva rivali per i suoi giardini, tanto per l'estensione quanto per la varietà. La forzatura di uva, ananas, pesche, fichi ecc. era praticata estesamente; c'era anche un'estesa collezione di piante da serra fredda e calda, un assortimento di piante erbacee rustiche che occupavano un'area circolare di non meno di tre acri, con le piante sistemate secondo il sistema di Linneo. Oltre a tutto questo, c'era un orto murato di sei o otto acri per la coltivazione delle verdure e la produzione di frutti rustici. All'epoca alla quale mi riferisco, c'erano sei grandi serre per la forzatura di pesche e nettarine; due vigne protette; una serra per i fichi; nove serre riscaldate per gli ananas con innumerevoli buche; due grandi aranciere e altrettante serre riscaldate. Infine un'immensa serra eretta dai Bailey di Holborn con una spesa 8.000 o 10.000 £, riscaldata con un complicato e costoso apparecchio a vapore". Siamo così arrivati alla celebre serra di Bretton Hall. Iniziata nel 1826, ma non completata fino al 1829 - non senza una causa legale che contrappose i coniugi Beaumont alla ditta londinese Bailey - era un edificio avveniristico, interamente costruito in vetro e ghisa; circolare, con un diametro di circa 18 metri, aveva un'alta volta a cupola, che raggiungeva l'altezza massima di circa 14 metri. Poco dopo il completamento della serra, il colonnello morì e la moglie lo seguì poco più di due anni dopo, nell'agosto del 1831. Il figlio ed erede, Thomas Wentworth Beaumont, in rotta con la madre che, dopo la sua maggiore età, aveva rifiutato di anticipargli l'eredità e aveva mantenuto il pieno controllo dei propri beni, non partecipò al funerale e si afffrettò a vendere all'asta tutto ciò che le ricordava la madre, di cui (lui educato a Eton e Cambridge) disapprovava gli eccessi. Almeno, questa è la versione che circolò. Forse, più prosaicamente, benché divenuto a sua volta il commoner più ricco del regno, aveva bisogno di liquidità per saldare i fornitori e i debiti in sospeso, e soprattutto per versare i cospicui lasciti testamentari che la madre aveva diposto per i figli e le figlie minori, dimostrando ancora una volta la sua indipendenza di pensiero. Tra i beni alienati, anche la serra circolare che fu svenduta a un fabbricante di birra, più interessato al sistema di riscaldamento che all'edificio in sè, che fu totalmente smantellato. Ne rimane solo qualche disegno.  Un'amicizia botanica e uno scambio intercontinentale Sia Marnock sia Loudon lamentarono che i vari interventi nel parco di Bretton Hall si erano succeduti senza un disegno unificante; in effetti, più che al parco in sè, Mrs Beaumont era interessata alla sua collezione di piante rare, per la quale aveva fatto costruire successivamente la grande aranciera vetrata e la serra circolare. Al contrario del suo doppio letterario, lady Birmingham, non raccoglieva piante americane, ma soprattutto asiatiche che le furono spedite con una certa frequenza da Nathaniel Wallich a partire dal 1815. Mrs Beaumont era interessata alle scienze naturali (abbiamo visto che aveva allestito un piccolo museo, con una collezione soprattutto di minerali, e che in una parte del suo giardino le piante erano sistemate in modo sistematico, come in un orto botanico); era abbonata alle Transactions della Linnean Society alla quale inviava regolarmente esemplari delle sue piante più rare. In tal modo era entrata in contatto con Smith, Lambert e Banks. Permetteva anche agli artisti botanici di frequentare il suo giardino per ritrarre le piante dal vivo. In tal modo si era fatta una certa fama di protettrice della botanica. Nathaniel Wallich che - ricordiamolo - era suddito danese e per questa ragione era stato anche imprigionato come cittadino di una potenza ostile - nel 1815 era entrato al servizio della Compagnia delle Indie e cercava un patrono influente. Ovviamente aveva pensato a Banks e si era messo in contatto con lui attraverso Thomas Hardwicke, suo amico e membro dell'Asiatic Society. Hardwicke gli suggerì di rivolgersi anche a Mrs Beaumont che, come moglie di un membro della Camera dei Comuni e proprietaria di estesi giardini, avrebbe potuto a sua volte offrire una via d'accesso a Banks, Lambert e i vertici della Compagnia delle Indie. Così Wallich nel dicembre 1815 le scrisse e le spedì piante vive e semi. Fu l'inizio di uno scambio botanico nelle due direzioni; confermandosi una donna concreta, sollecita e cortese, Diana non si accontentò di ringraziare ma ricambiò il dono, scrivendo: "Quest'autunno chiederò al mio giardiniere di raccogliere tutti i semi che egli riterrà accettabili per voi, per l'orto botanico di Calcutta; ne ho parlato ai direttori della Compagnia, chiedendo che vi vengano spediti. Ciò mi ha dato l'opportunità di menzionare i vostri propositi e di sostenerli con le mie più forti raccomandazioni, come ho fatto con sir Joseph Banks e Mr Lambert, e ho ogni ragione di sperare che se ne cureranno". Da quel momento Mrs Beaumont per Wallich divenne un punto di riferimento, una protettrice e un'amica. Dello scambio si arricchirono tanto Bretton Hall quanto l'orto botanico di Calcutta - anche se non sappiamo di quali piante; l'unico campione dell'erbario di Wallich indicato come "Beaumont" e proveniente da Bretton Hall è la leguminosa Senna multijuga, nativa del Messico e dell'America subtropicale. Wallich provvide Bretton Hall di molte piante raccolte in varie parti dell'India e in Nepal, e proprio per accoglierle al meglio Mrs Beaumont fece costruire la grande serra a cupola. Tra le piante introdotte da Mrs Beaumont attraverso Wallich e coltivate per la prima volta a Bretton Hall, possiamo citare Wallichia caryotoides, Callianthe striata, Garcinia dulcis, Clerodendrum nutans, Hovwa pannosa, Tupistra nutans, Tetracera sarmentosa. Senza dimenticare Beaumontia grandiflora, su cui torneremo tra poco, e lo splendido Rhododendron arboreum, di cui Mrs Beaumont aveva trasmesso i semi al vivaio di piante esotiche di Joseph Knight. In effetti, Diana fu utile a Wallich anche mettendolo in contatto con vivai che potevano essere interessati a commercializzare le sue piante. Nel 1829, qundo venne in Inghilterra, visitò Mrs Beaumont a Bretton Hall e visitò con lei proprio il vivaio di Knight. Eccoci dunque giunti a Beaumontia, il piccolo genere di rampicanti dell'Asia tropicale dedicato alla amica e protettrice nel 1824 con questa motivazione: "L'ho nominato in onore della Sig.a Diana Beaumont, devotissima all'orticoltura e alla scienza botanica in Inghilterra e munifica fautrice di entrambe, alla cui benevolenza il giardino di Calcutta deve molte piante esotiche soprattutto europee". Beaumontia (famiglia Apocynaceae) comprende otto-dieci specie di rampicanti e liane nativi della Cina, del subcontinente indiano e del sudest asiatico. La specie più coltivata è B. grandiflora, un vigoroso rampicante sempreverde (anche se può perdere le foglie nella stagione secca) che produce un lussureggiante fogliame verde lucido e profumatissimi fiori bianchi campanulati raccolti in infiorescenze terminali. Resistendo per brevi periodi a temperature prossime allo 0, può essere coltivata anche in parte del nostro paese, in pieno sole e in posizione protetta, ma senza dimenticare che può raggiungere dimensioni ragguardevoli e richiede un supporto robusto.

0 Comments

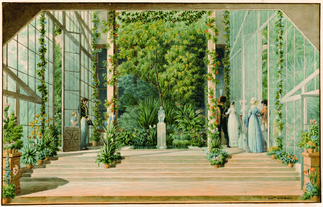

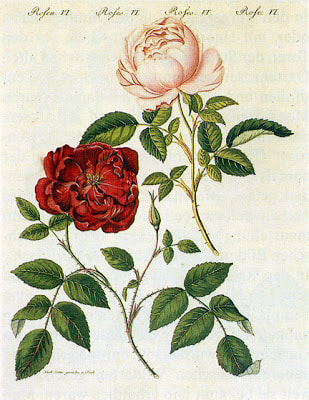

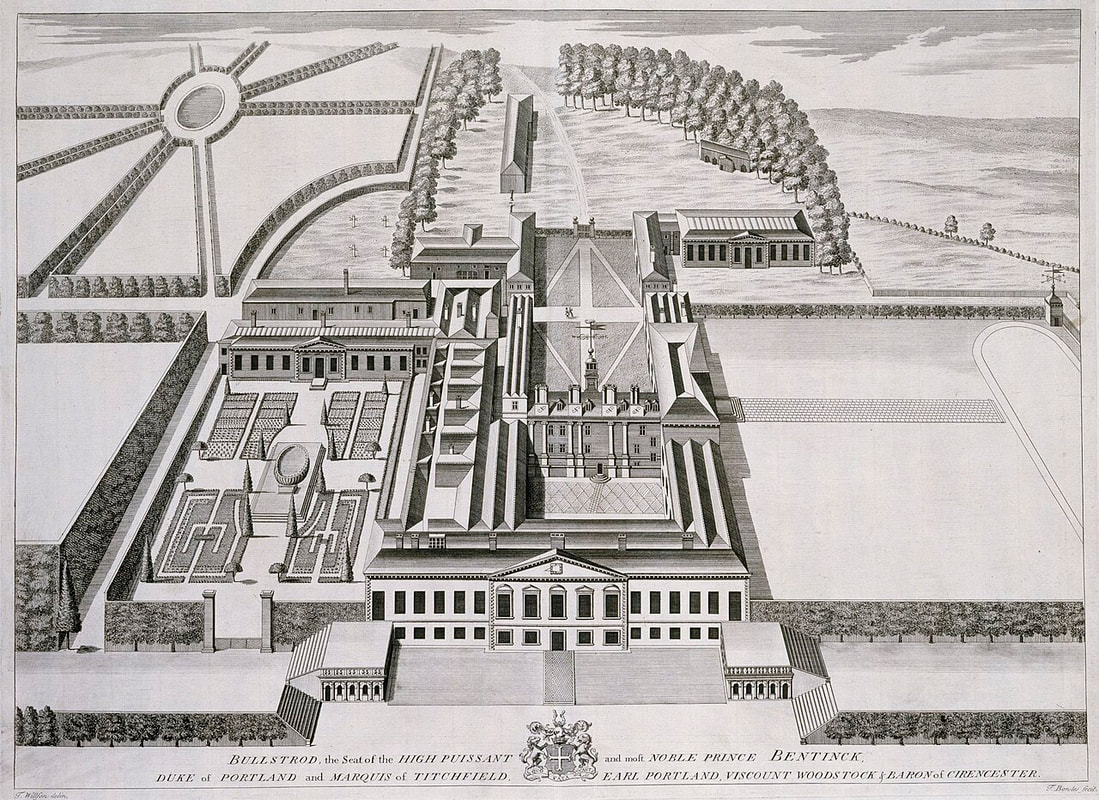

Joséphine de Beauharnais, ovvero l'imperatrice Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, è nota per la passione per la botanica, che profuse nella creazione dello splendido parco del castello di Malmaison, successivamente residenza dei Bonaparte negli anni del consolato, poi casa di campagna e rifugio in quelli dell'impero, infine, dopo il divorzio, la sua casa, la sua consolazione, il luogo dove morì. Dotato di una serra calda all'avanguardia, fu funzionale all'introduzione in Francia di quasi duecento specie esotiche, soprattutto australiane. Per tutti, Joséphine è anche l'imperatrice delle rose, che certamente amava, ma probabilmente non di quell'amore esclusivo che le attribuisce il mito. A ricordarla contribuisce anche la splendida e capricciosa Lapageria (dal suo nome da ragazza, Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie). Un parco all'inglese Il noto motto latino nomen omen, "nel nome c'è il destino", almeno a Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (1763-1814) parrebbe calzare. Fino a quando Napoleone Bonaparte la ribattezzò con il nome con cui è passata alla storia, per tutti fu Rose, un nome che preannunciava l'importanza che nella sua vita ebbero le piante, comprese le rose. Quando si incontarono per la prima volta in un salotto parigino, lei era Mme Rose de Beauharnais. Lui aveva 26 anni, lei 32, e aveva già alle spalle una vita tumultuosa e molto chiacchierata. Era nata in Martinica nella piantagione di una famiglia nobile ma impoverita; poi, ad appena 16 anni, erano arrivati il matrimonio con un nobile dissipatore e femminiere, prima dei vent'anni un figlio e una figlia, quindi la separazione, il carcere durante il terrore, la vedovanza in seguito all'esecuzione del marito Alexandre de Beauharnais. E debiti, tanti debiti, e amanti veri o presunti. L'ultimo, quello in carica al momento, si diceva fosse Paul Barras, uno dei cinque direttori. Che, secondo una delle varie versioni, sarebbe anche colui che presentò ufficialmente la bella vedova a Napoleone, che aveva appena nominato generale per essersi distinto nella repressione di un'insurrezione monarchica. Fu l'inizio di un amore appassionato da parte di lui - un po' meno da parte di lei - che sfociò nel matrimonio il 9 marzo 1796, due giorni prima che Bonaparte partisse per la Campagna d'Italia. Rose non era più Rose, ma Joséphine, come Napoleone l'aveva ribattezzata a partire dal suo secondo nome, forse per rifarla propria e cancellare quel passato tanto chiacchierato. E mentre Napoleone diventava Napoleone, Joséphine aveva finalmente un giardino. Nell'aprile 1799, mentre il marito era impegnato nella Campagna d'Egitto, ricorrendo a un prestito - era abituata a fare debiti - acquistò per 325.00 franchi il castello e la tenuta di Malmaison, a una dozzina di km da Parigi. Al suo ritorno Bonaparte andò su tutte le furie per quella spesa folle, ma, dopo il colpo di stato del 18 brumaio che lo rese padrone della Francia, si addossò il debito, forse attingendo al denaro predato in Italia ed estese addirittura il parco dagli iniziali 60 a 260 ettari. Anche per lui, Malmaison divenne la casa del cuore e per tutto il consolato ne fece la propria residenza; tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuilerie, fu addirittura la sede del governo. Joséphine era decisa a trasformare la tenuta "nel giardino più bello e curioso d'Europa, un modello di buona coltivazione". Inizialmente i lavori vennero affidati agli architetti Percier e Fontaine, che, oltre a restaurare il castello (loro avrebbero voluto abbatterlo e ricostruirlo, ma Napoleone optò per una più economica ristrutturazione), nel 1801 incominciano a recintare il parco, costruirono strutture di servizio come stalle per i cavalli e padiglioni di guardia, eressero il cancello principale e, per le piante di Joséphine, una orangerie riscaldata in grado di produrre 300 piante di ananas. Tuttavia presto emersero contrasti con Mme Bonaparte, che considerava il loro gusto in fatto di giardini troppo classico; desiderava un giardino all'inglese di gusto romantico e paesaggistico. Si rivolse così ai due guru del giardino all'inglese in Francia, lo scozzese Thomas Blaikie, che aveva disegnato il giardino di Bagatelle per il conte d'Artois, e Jean-Marie Morel, autore dell'influente Théorie des Jardin (1777). Morel costruì uno chalet svizzero, una stalla per le mucche, una latteria e una casa per i vaccari fatti venire dalla Svizzera e iniziò la costruzione della serra riscaldata (Grande serre chaude), completata nel 1805 da Thibault e Vignon. Costruita secondo i criteri più avanzati dell'epoca, era la prima in Francia a prevedere una così ampia superficie in vetro; lunga circa 50 metri e larga 19, era riscaldata da 12 stufe e poteva ospitare piante alte fino a 5 metri. La serra era addossata a un elegantissimo padiglione con una serie di salotti e una rotonda centrale raffinatamente arredati in cui era possibile riposarsi, intrattenersi ed ammirare piante rare e una collezione di vasi greci. Neppure Morel soddisfaceva del tutto il gusto romantico della ormai imperatrice (fu incoronata dallo stesso marito e congiuntamente a lui il 2 dicembre 1804); alla fine del 1805 gli subentrò Louis-Martin Berthault, in cui Joséphine trovò quasi un'anima gemella che l'avrebbe servita fino alla morte. Egli costruì una nuova galleria per ospitare le collezioni d'arte e a partire dal 1807 ridisegnò completamente il parco, creando un parco chiuso di 70 ettari perfettamente integrato nel paesaggio, con gli alberi disposti in modo da permettere allo sguardo di spaziare su monumenti già esistenti come l'acquedotto di Marly o il castello di Saint Germain. Berthault disegnò sentieri serpeggianti, fece scavare un corso d'acqua sinuoso che si allargava a formare un laghetto e disseminò il parco di edifici di gusto romantico: il Tempio dell'amore, il tumulo funerario della Malinconia, una grotta con rocce fatte venire da Fontainbleau. Tutte cose che facevano impazzire l'imperatrice, ma non l'imperatore, che le definiva sprezzantemente niaiseries "stupidaggini", e volle per sè un angolo di gusto più classico. Per ospitare gli animali giunti dall'Australia - li ritroveremo tra poco - c'erano una voliera e uno zoo; alla fattoria si aggiuns un allevamento modello di pecore merino.  Le piante e gli uomini di Malmaison Fin dall'acquisto di Malmaison, Joshéphine era intenzionata a popolarne il parco e le serre con una collezione unica di piante esotiche. In primo luogo, forse già dalla primavera del 1800, si rivolse a André Thouin, il capo giardiniere del Jardins des Plantes che, oltre ad essere il massimo esperto di acclimatazione di esotiche in terra di Francia, negli anni aveva costruito un'immensa rete di corrispondenti che includeva botanici, giardinieri, vivaisti e collezionisti sia nel paese sia all'estero. In una lettera dell'agosto 1800, firmata Lapagerie Bonaparte, la futura imperatrice lo ringrazia per l'invio di frutti di fico-banana (Ficus pleurocarpa) che "mi hanno ricordato il paese natale e mi hanno dimostrato che siete capace di trionfare di ogni clima e di portare ogni cosa a perfezione". Scrisse anche alla madre, che continuava a vivere in Martinica; in una lettera del 1802 leggiamo: "Mandatemi tutti i semi d'America e tutti i frutti: batate, babane, aranci, manghi, infine tutto ciò che potrete". Thouin la mise in contatto con Jacques Martin Cels (1740-1806), un collezionista che, rovinato dalla rivoluzione, aveva trasformato la sua passione in professione, aprendo a Montrouge, nella periferia sud di Parigi, un vivaio in cui coltivava soprattutto piante americane introdotte da André Michaux. Il suo lavoro fu continuato dal figlio François (1771-1832) che allargò il vivaio e si specializzò nella coltivazione di esotiche ornamentali; nel suo catalogo del 1817 troviamo, accanto alle americane, anche molte sudafricane, dalie, e una notevole collezione di rose, circa 200 varietà, principalmente Gallica. Sicuramente il vivaio Cels fu uno dei principali fornitori di Malmaison, anche per le rose (ma su questo tornerò più avanti), insieme a quello di un altro contatto di Thouin, Louis Claude Noisette (1772-1849). Figlio di un giardiniere del conte di Provenza, intorno al 1798 aveva aperto un vivaio dove coltivava soprattutto piante americane, ottenute attraverso uno dei suoi fratelli, Philippe Stanislas, che viveva a Charleston. Uno dei suoi invii è Old Blush Noisette, la prima delle rose Noisette; ma giunse in Francia nel 1814, troppo tardi per essere coltivata a Malmaison. Joséphine ottenne molte piante dal Jardin des Plantes, e molto lo acquistò dai vivai, spendendo somme folli; è del marzo 1804 una consegna di 2014 tra erbacee, alberi e arbusti. Seppe inoltre approfittare del potere del marito; piante le giunsero dai botanici che accompagnarono Napoleone in Egitto e durante le campagne napoleoniche; in Italia come a Vienna, piante furono requisite dai giardini degli sconfitti per essere inviate a Malmaison. L'imperatore sollecitava diplomatici, ufficiali di marina e funzionari ad approfittare di ogni occasione per soddisfare la passione botanica della moglie e Joséphine stessa faceva pressione su ministri, dignitari, agenti francesi all'estero. Ad arricchirne il parco e le serre di piante in precedenza mai viste in Europa fu però soprattutto la sventurata spedizione Baudin, sponsorizzata da Napoleone primo console, ed in particolare il ricco carico del Géographe, che raggiunse Lorient nel marzo 1804. Napoleone aveva ordinato che il giardino di Malmaison avesse la precedenza sul Jardin des Plantes e quando Thouin ispezionò il carico, scoprì di essere già stato preceduto da Mirbel, il sovrintendente di Malmaison; così, delle 230 piante sopravvissute al tumultuoso viaggio, le 98 più sane presero direttamente la strada delle serre di Joséphine. Insieme a loro viaggiavano anche canguri, emù e una coppia di cigni neri, che divennero quasi un simbolo del giardino dell'imperatrice. Da quel momento, d'un colpo le serre di Malmaison ospitarono la più importante collezione europea di piante australiane, più ricca di quella degli stessi Kew Gardens. Per altro, le piante inglesi o importate dai britannici non mancavano. Come ho già raccontato parlando del vivaio Lee & Kennedy, a partire dal 1803 The Vineyard divenne il maggiore fornitore dei giardini dell'imperatrice; grazie alla compiacenza di Banks, con il quale Joséphine era in contatto attraverso il botanico Etienne Ventenat, ottenne anche alcune piante di Kew e soprattutto un passaporto che permise a Kennedy di continuare a fare la spola tra Francia e Inghilterra con i suoi carichi di piante nonostante lo stato di guerra e il blocco continentale. Con Kennedy, Joséphine creò addirittura un consorzio per inviare in Sudafrica il cacciatore di piante James Niven. Joséphine seppe anche circondarsi di personale molto qualificato. Nel 1801 ingaggiò un giardiniere scozzese, Alexander Howatson; in tempo di guerra, avere un dipendente britannico spiaceva assai a Napoleone, che nel 1805 approfittò del conto troppo salato di un trasporto di piante per licenziarlo. Egli fu così sostituito da Felix Delahaye, che era stato il giadiniere della spedizione Entrecasteaux, durante la quale aveva fatto estese raccolte; aveva poi lavorato per un certo periodo nel giardino di Pamplemousses a Mauritius e dopo il ritorno in Francia aveva restaurato i giardini del Trainon e il vecchio giardino di Maria Antonietta a Versailles. Era dunque un esperto di coltivazione di esotiche e, soprattutto, era forse l'unico giardiniere europeo ad avere visto le piante australiane in natura e molte le aveva raccolte lui stesso. Abbiamo già incontrato di passaggio due dei botanici che lavorarono per Joséphine a Malmaison, Mirbel e Ventenat. Charles-François Brisseau de Mirbel (1776-1854) ad appena vent'anni era diventato assistente naturalista al Muséum ed era un promettente scienziato, destinato a diventare il padre fondatore della citologia; nel 1803 Mme Bonaparte lo assunse come sovrintendente di Malmaison, dove poté continuare i suoi studi sui tessuti vegetali, l'evoluzione degli organi delle piante e le epatiche del genere Marchantia. Nel 1806 però egli lasciò Malmaison per entrare al servizio del re d'Olanda Luigi Bonaparte, che oltre ad essere fratello di Napoleone, era anche genero di Joséphine in quanto marito di sua figlia Hortense Beauharnais. A sostituirlo fu Etienne Pierre Ventenat (1757-1808). Fratello di Louis Ventenat, cappellano e naturalista morto durante la spedizione Entrecasteaux, era entrato nell'orbita dell'imperatrice grazie a Cels. Allievo e collaboratore di L'Héritier de Brutelle, in gioventù si era segnalato per la traduzione in francese di Genera plantarum di Antoine Laurent de Jussieu, poi, come il suo maestro, aveva focalizzato la sua attenzione sulla pubblicazione di piante nuove per la scienza. Nel 1799 pubblicò Descriptions des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels, illustrato da 100 tavole in gran parte dovute ai fratelli Pierre-Joseph e Henri-Joseph Redouté. La raffinatezza di quest'opera attirò l'attenzione di Joséphine che volle qualcosa di simile per far conoscere al mondo le proprie collezioni di cui era estremamente fiera. Commissionò così a Ventenat i testi e Pierre-Joseph le illustrazioni del magnifico Jardin de Malmaison; in due tomi, usciti in 20 fascicoli tra l'aprile 1803 e il novembre 1805, comprendo 120 calcografie a colori incise da Allain a partire da acquarelli di Redouté e la descrizione di 161 specie, molte delle quali nuove per la scienza, scritta da Ventenat. Come ho anticipato, nel 1806 Ventenat fu nominato intendente e prese così sul serio l'incarico da morire, esausto di fatica, appena due anni dopo. A succedergli fu Aimé Bonpland, che era stato compagno di Humboldt nel suo viaggio sudamericano. Egli curò tra l'altro i testi di Descriptions des Plantes Rares Cultivées à la Malmaison (1812-1817), anch'esso illustrato da Redouté. Anche questo grande artista, soprannominato il "Raffaello dei fiori", può essere annoverato tra gli uomini di Joséphine. Oltre alle due opere già citate, i fiori di Malmaison ispirarono il suo capolavoro, Les Liliacées; pubblicato in 8 volumi di grande formato, usciti tra il 1802 e il 1816, comprende 486 incisioni a colori di altrettante specie di bulbose e monocotiledoni (non solo Liliaceae in senso stretto). Joséphine riuscì a convincere il ministro dell'interno Chaptal ad acquistarne 80 copie che furono distribuite tra dignitari e biblioteche in tutto il paese e all'estero. L'altro libro più noto di Redouté, Les Roses (1817-1824) fu creato dopo la morte dell'Imperatrice e ritrae rose coltivate in vari giardini francesi, non solo a Malmaison. Furono invece commissionate da Joséphine intorno al 1812 al pittore Auguste Garneray le 12 vedute del parco e della serra, oggi un documento inestimabile per ricostruirne l'aspetto. Essi infatti non sopravvissero a lungo alla loro creatrice, Nel 1809, essendo chiaro che, per la sua età, Joséphine non gli avrebbe mai dato un erede, Napoleone si decise a chiedere l'annullamento del matrimonio, sancito nel gennaio 1810. Fu però generoso con la ex moglie, con cui mantenne rapporti cordiali: essa conservò il titolo di imperatrice, cui si aggiunse quello di duchessa di Navarre (dal castello in Normandia che le donò dopo il divorzio, un po' per compensarla, un po' per tenerla lontana da Parigi mentre si celebrava il suo matrimonio con Maria Luigia d'Asbrugo), ottenne la piena proprietà di Malmaison e una pensione di 5 milioni di franchi. Mentre si completavano i lavori di adattamento per ospitare la sua piccola corte di quasi 200 persone, Joséphine visse a Navarre, poi tornò a Malmaison, che continuò ad accrescere ed abbellire fino alla morte. Il 29 maggio 1814 vi morì di polmonite. Si dice l'avesse contratta passeggiando nel parco con lo zar Alessandro, che avrebbe implorato di permetterle di unirsi al marito nell'esilio all'Elba. Quando Napoleone seppe della sua morte, si chiuse per due giorni nella sua camera; dopo la disfatta di Waterloo, prima di consegnarsi agli inglesi, risiedette a Malmaison che, però, senza la sua Joséphine, non era più la stessa. Poi iniziò la decadenza. L'imperatrice aveva lasciato debiti imponenti, riscaldare la serra era troppo costoso e le piante esotiche, abbandonate a se stesse, morirono; la casa e il giardino furono saccheggiati e vandalizzati; la proprietà fu parcellizzata e messa in vendita. Dopo diverse vicissitudini, nel 1903 il castello e il parco, ridotto a 6 ettari, passarono allo stato e divennero un museo.  E finalmente... le rose Il parco di Malmaison non era un orto botanico, con le piante disposte in modo sistematico, ma un giardino di piacere. Era anche un giardino sperimentale dove vennero acclimatate piante che poi avrebbero profondamentro modificato i giardini e il paesaggio francese. Secondo L'impératrice Joséphine et les sciences naturelles (catalogo della mostra tenutasi a Malmaison nel 1997), le piante che vi furono coltivate per la prima volta in Francia tra il 1804 e il 1814 ammontano a 184. La corrispondenza tra l'intendente Mirbel e il prefetto delle Alpi Marittime Marc Joseph Dubouchage attesta l'invio in Costa azzurra di numerose piante soprattutto australiane acclimatate a Malmaison; tra di esse, Casuarina equisetifolia, Phormium tenax, varie specie dei generi Eucalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, cui forse va aggiunta Acacia dealbata, la mimosa oggi onnipresente, che fiorì per la prima volta a Malmaison nel 1811. A fare da tramite all'introduzione di queste e altre specie esotiche nella Francia meridionale, il cui clima mite era considerato il più propizio all'acclimatazione di piante tropicali e subtropicali, fu il giardino di acclimatazione creato nel settembre 1801 nel recinto della Scuola centrale del dipartimento delle Alpi marittime a Nizza. E poi, naturalmente, c'è il capitolo rose. Ne ho già parlato in questo post, e qui mi limito a riassumere le informazioni principali. Secondo la vulgata erano le piante preferite di Joséphine che ne avrebbe fatte coltivare ben 250 varietà; molti si spingono anche a dire che, insoddisfatta delle rose europee non rifiorenti, avrebbe incoraggiato l'introduzione di rose cinesi e le ibridazioni che avrebbero portato alla nascita delle rose moderne. Altri parlano di migliaia di rose (peccato che nessuno delle persone che visitò quel giardino poco dopo la morte della imperatrice ne faccia parola e proprio le rose manchino le vedute di Garneray). In realtà, Joséphine era interessata in generale alle piante, specialmente esotiche, e non aveva una speciale predilezione per le rose; certamente a Malmaison non mancavano, ma non è neppure certo che ci fosse un roseto; molte delle piante più preziose erano infatti coltivate in vaso, ed esposte all'esterno al momento della fioritura. Purtroppo, mentre i cataloghi di Ventenat e Bompland documentano bene le esotiche coltivate nella serra e in giardino, non possediamo niente di simile per le rose. Come ho anticipato, Les roses di Redouté, che molti considerano un catalogo delle rose di Malmaison, fu scritto solo dopo la morte dell'imperatrice e ritrae le rose coltivate in vari giardini e vivai francesi che Redouté e Thory, l'autore dei testi, visitarono e citarono scrupolosamente; i giardini dp Malmaison sono ricordati solo per due rose, R. berberifolia e R. gallica. Questo equivoco è probabilmente all'origine della leggenda del roseto di Malmaison, nonchè dei vari pretesi elenchi delle rose che vi erano coltivate. Rimandando al post già citato per le specie sicuramente identificate, molte delle quali importate dall'Inghilterra attraverso Kennedy e altri vivai, vorrei qui aggiungere solo qualche informazione sui fornitori parigini. Presumibilmente il principale era André Dupont, che non fu mai un giardiniere di Malmaison come spesso si legge, anzi neppure un vivaista, ma un collezionista privato; prima della rivoluzione era il custode (e non il giardinere) del palazzo di Lussemburgo. Secondo il suo biografo V. Darkenne, incominciò a interessarsi di rose intorno al 1785, quando affittò un piccolo terreno dai monaci cerctosini nel pressi del Lussemburgo. Durante il Terrore fu imprigionato due volte e per quattro volte, per salvarla, dovette spostare la sua collezione di rose. Nel 1796, la sistemò nell'amgolo orientale del giardino del Lussemburgo, con le rose classificate per specie; nel 1801, la sua collezione (la chimava "éecole de roses"), di specie tanto native quanto esotiche, era la più completa d'Europa. Secondo la testimonianza di Antoine Laurent de Jussieu, Joséphine si rivolse a Dupont per chiedergli di rifornire di rose Malmaison ed egli accettò, come attestano le fatture (che purtroppo non indicano di quali vareità si trattasse). Darkenne stima che nel 1806 gliene abbia fornite da 200 a 500, presumibilmente più di un esemplare per varietà, visto che nel catalogo delle rose coltivate da Dupont nel 1813 (pubblicato da Thory nel 1819, Catalogo inedito Rosarum quas Andreas Du Pont in horto suo studiose colebat anno 1813) ne sono elencate 218. La collezione di Dupont comprendeva numerose rose botaniche europee, un'ampia selezione di alba, centifolia, damascena e soprattutto gallica (una sessatina, pochissime esotiche e qualche cinese, l'unica delle quali identificabile con certezza è la rosa di Macartney (R. bracteata, introdotta in Europa intorno al 1795). Dupont è considerato un pioniere dell'ibridazione artificiale delle rose e a volte gli viene attribuita la creazione di un numero impressionante di ibridi. In realtà nel catalogo compaiono solo 19 ibridi di gallica, non necessariamente tutti creati da lui. Come collezionista, riceveva rose da tutta Europa; come abbiamo visto in questo post, fu lui a introdurre la rosa Portland dall'Inghilterra; potremmo aggiungere 'Belle Sultane', che invece importò dall'Olanda. Gli ibridi di Gallica erano all'epoca le rose più alla moda ed è probabile che ce ne fossero parecchi tra quelle fornite all'imperatrice; lo stesso varrà anche per un altro probabile fornitore, Cels; il catalogo pubblicato da Cels figlio nel 1817 (Catalogue des arbres, arbustes, et autre plantes de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre) offre circa 170 varietà di rose; una buona percentuale sono ibridi recenti dai nomi evocativi ('Belle sans flatterie', 'Panachée admirable'. 'Roi des pourpres') di cui si è per lo più persa ogni traccia. Ovviamente non ne conosciamo il pedigree; è invece giunta fino a noi R. celsiana (nel catalogo figura come grande Cels), un vigoroso ibrido di damascena. Abbiamo già visto che a Malmaison non potevano esserci rose Noisette, essendo la prima giunta in Francia dopo la morte dell'imperatrice. E lo stesso vale per le rose Boursault. Jean-François Boursault detto Malherbe era un ex attore che con la rivoluzione si era dato alla politica e agli affari, accumulando una grande ricchezza che investì tra l'altro in uno splendido giardino con tanto di serre calde. Forse potrebbe aver ceduto a Joséphine una talea della cinese Rosa multiflora carnea, che fu il primo a introdurre in Francia nel 1808, ma non Rosa banksiae 'Alba plena', giuntagli nel 1817, nè il primo ibrido Boursault, ottenuto nel 1818 incrociando R. pendulina non con una cinese, come si è creduto a lungo, ma con la nordamericana R. blanda. Quali e quante fossero le rose coltivate a Malmaison, in assenza di documenti, non lo sapremo mai. Ma anche se il roseto di Joséphine fosse un mito, da più di un secolo è diventato realtà. Nel 1911, dopo che quanto rimaneva del parco era stato donato allo stato, il compito di ri-crearlo venne affidato a Jules Graveraux, il creatore della Roseraie de L'Haÿ; egli, consultando i cataloghi dell'epoca, individuò 197 specie e cultivar disponibili ai tempi dell'imperatrice e ne fece dono al giardino; il suo elenco comprendeva 107 galliche, 27 centifolia, 3 muscose, 9 damascene, 22 bengalesi (ovvero cultivar di R. chinensis), 4 spinosissime, 8 alba, 3 lutee, 1 moscata e le specie alpina, arvensis, banksiae, carolina, cinnamomaea, clinophylla, glauca, laevigata, rugosa, sempervirens e setigera. Certamente è un falso storico, ma almeno su un punto anche oggi siamo d'accordo: Gravereux correttamente privilegiò le galliche, che erano ancora le rose più coltivate, come risulta anche dai cataloghi di Dupont e Cels. In occasione del bicentenario della scomparsa dell'imperatrice, il roseto è stato restaurato e ospita oggi 750 rose del Primo e del Secondo Impero.  Una bella capricciosa A Joséphine de Beauharnais, creatrice di un magnifico giardino, patrona delle arti e della scienza, ma soprattutto moglie di un uomo che per un quindicennio fu il più potente d'Europa, non mancarono gli omaggi botanici, di sapore innegabilmente cortigiano. Nel 1802, quando Mme Bonaparte era ancora la "consulesse", Ruiz e Pavon dedicarono congiuntamente a marito e moglie, rispettivamente, Bonapartea e Lapageria; mentre la dedica a Napoleone (ne parlo qui) è un capolavoro di adulazione, quella a Joséphine è relativamente sobria: "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Ventenat volle anche lui omaggiare con la dedica di un genere colei che in definitiva era la sua datrice di lavoro; per farlo scelse una delle quattro piante australiane nate dai semi portati in patria dalla prima nave della spedizione Baudin a rientrare, il Naturaliste, che precedette il Géographe di circa un anno. Era una pianta modestissima, per nulla imperiale, ma aveva il fascino della primizia, e. dato che Joséphine era appena stata incoronata imperatrice, la battezzò Josephinia imperatricis. Certo era sinceramente legato a colei che lo chiamava il "suo botanico" e lo aveva scelto come intendente del suo amato giardino, ma la sua dedica è decisamente meno moderata rispetto a quella dei due spagnoli: "L'onore di dedicare un genere all'illustre Imperatrice di Francesi dovrebbe essere ambito dall'autore del Jardin de la Malmaison. Possa questo debole omaggio ricordare al posteri la protezione illuminata che essa accorda alla scienza e lo splendore con cui la abbellisce". Il genere Josephinia fu ridotto a sinonimo di Sesamum, e il suo nome attuale della piante è Sesamum imperatricis che, più che i fasti imperiali, evoca la cucina. Sopravvive invece il genere creato da Ruiz e Pavon, che per bellezza e fascino esotico calza perfettamente alla dedicataria. Lapageria (famiglia Philesiaceae) è un genere monospecifico endemico del Cile, di cui l'unico rappresentante, L. rosea, è il fiore nazionale. Originaria delle foreste sclerofile e caducifolie dell'area centrale e centro-meridionale, dalla regione di Valparaiso a quello di Los Lagos, questa splendida pianta è un rampicante sempreverde con fusti contorti e sottili, foglie semplici, lanceolate, coriacee, lucide e grandi fiori solitari penduli a campana formati da sei tepali cerosi. Il colore delle corolle (tra selvatiche e coltivate, se ne conoscono 25 varietà) varia dal bianco purissimo fino al rosso passando da varie sfumature di rosa. I fiori sono impollinati da insetti, altri animali, ma soprattutto colibrì, e sono seguiti da bacche allungate eduli. La coltivazione è considerata piuttosto difficile. Da noi viene solitamente coltivata in vaso; necessita di ombra luminosa, ottima areazione (ma senza correnti d'aria) e un ambiente umido. Non sopporta né il freddo né il caldo eccessivo. Ama essere frequentemente nebulizzata e, poiché non tollera il calcare, va annaffiata con acqua demineralizzata. Insomma, coltivarla è una vera sfida, ma se trova le condizioni giuste può arrivare a 4-5 metri d'altezza e regalare sontuose fioriture. Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland, fu una formidabile collezionista; collezionava oggetti naturali, in particolare conchiglie, ma anche procellane e altri manufatti. Se il suo nome oggi non è ricordato come quello di personaggi come Sloane, è perché dopo la sua morte la sua collezione di oltre 60.000 pezzi fu venduta all'asta e andò interamente dispersa. La famiglia poté riacquistare solo alcuni dei pezzi più preziosi, tra cui il celebre vaso Portland. Era anche un'abile giardiniera e aveva una notevole competenza botanica; dopo i decisivi incontri con Rousseau, Banks e Solander, questa passione raggiunse il culmine con la trasformazione di una parte del parco della sua residenza, Bulstrode Park, in orto botanico i cui fiori furono immortalati da Dionysius Ehret e dall'amica di lunga data Mrs Delany. Alcune delle vere e proprie leggende nate attorno alle rose Portland, un gruppo di rose antiche rifiorenti, le attribuiscono anche l'introduzione della prima rosa di questo gruppo. Ma la loro origine e la loro ascendenza costituiscono un duplice enigma, che è stato sciolto solo di recente. Nessun mistero invece nella dedica del genere Portlandia, con vistose fioriture che evocano i Tropici. La duchessa delle collezioni Per gli amanti dell'antichità, il nome Portland è richiama indubbamente il favoloso "vaso Portland", un vaso vitreo di epoca augustea oggi custodito al British Museum. Per gli amanti delle rose, evoca invece un gruppo di rose antiche rifiorenti. L'uno e le altre sono in qualche modo associati a Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland (1715-1785), la donna più ricca della Gran Bretagna dei suoi tempi, nonché la massima collezionista. Era nata come Margaret Harley e in lei, come unica erede sopravvissuta, si concentrarono i patrimoni del padre, Edward Harley, secondo conte di Oxford e Mortimer, e della madre Henrietta Holles, a sua volta ricchissima erede dei Newcastle e dei Cavendish. La piccola Maria (così veniva chiamata in famiglia) crebbe a Wimpole Hall, la principale residenza di famiglia, circondata da libri, dipinti, sculture e fin da bambina fu incoraggiata a collezionare animali, conchiglie e altri oggetti naturali; sia il nonno paterno (un importante uomo politico) sia il padre erano a loro volta collezionisti, bibliofili e protettori delle arti. Nel 1734, diciannovenne, sposò William Bentinck, secondo duca di Portland, che, al contrario del padre, il primo duca, braccio destro di Gugliemo III, non occupò alcun incarico pubblico e preferì concentrarsi nella vita di famiglia. La coppia ebbe sei figli, quattro dei quali raggiunsero l'età adulta; tra di essi, il terzo duca di Portland, due volte primo ministro, uno dei principali uomini politici britannici della sua epoca. La famiglia divideva il suo tempo tra Londra, dove possedeva una casa a Whitehall e frequentava la corte, i concerti e gli eventi della stagione mondana, e la tenuta di Bulstrode circondata da un vastissimo parco dove già il nonno dell'attuale duca aveva creato un magnifico giardino - di origini olandesi, aveva portato dalla sua patria il gusto per i "paradisi" che costituivano l'orgoglio dell'élite della Repubblica delle province unite - e una notevole Menagerie con voliere di uccelli esotici. Anche se Maria, come abbiamo visto, collezionava conchiglie fin da bambina e aveva ereditato almeno una parte delle collezioni paterne, la passione per il collezionismo esplose negli anni '60, quando rimase vedova (l'amato marito Will morì nel 1761); grazie a una dote di 20.000 sterline, cui, dopo la morte della madre nel 1755, si aggiunsero la proprietà di Welbeck Abbey e una rendita annuale di ulteriori 8000 sterline, era una donna indipendente di larghissimi mezzi che poteva permettersi, letteralmente, ogni capriccio. Amante degli animali fin dall'infanzia, rifondò la menagerie, arricchendola di moltissimi animali; spiritosamente, in una lettera una delle sue più care amiche, Mrs Delany, scrisse: "La duchessa è ansiosa di collezionare animali come se prevedesse un altro diluvio e ne radunasse di ogni tipo per preservarne la specie". Arricchì il parco di varie strutture, tra cui una grotta artificiale (Grotto) che adornò lei stessa di conchiglie con l'aiuto di Mrs Delany. Collezionava soprattutto oggetti naturali, ma anche dipinti, smalti, porcellane, manufatti di varia natura, ogni cosa colpisse la sua curiosità, che, a quanto pare, andavano a mescolarsi in allegra confusione nei corridoi e nelle stanze di Bulstrode Hall, ormai trasformato in un vero e proprio museo aperto ai visitatori. Colta e raffinata, la duchessa di Portland frequentava altre dame con interessi simili (inclusa la regina Carlotta); tra le amiche più strette troviamo Elizabeth Montagu, la creatrice della cosidetta Blue Stockings Society, un club informale che incoraggiava l'educazione e l'espressione artistica delle donne, con la quale iniziò una scambio epistolare nel 1731, quando era appena sedicenne. Un'altra amica di lunga data era la già citata Mary Delany, che la duchessa aveva conosciuto poco dopo il matrimonio, quando ancora si chiamava Mrs Pendarves (dal nome del primo marito); le accumunavano molti interessi e hobby: entrambe parlavano fluentemente italiano e francese, suonavano il clavicembalo, erano abili nel ricamo e in lavori in legno o con conchiglie, amavano la natura, gli animali, le piante, le lunghe passeggiate nel parco. Poi l'amica rimase vedova, si risposò con Mr Delany e si trasferì in Irlanda. Tornò in Inghilterra dopo il 1770, quando rimase vedova per la seconda volta e da quel momento trascorse circa sei mesi all'anno a Bulstrode; ormai sulla settantina, si era perfezionata nell'arte del découpage e il suo soggetto preferito divennero i fiori: formati anche di centinaia di pezzi, i suoi accuratissimi collage ritraggono con precisione anche i particolari più minuti, come gli stami, il pistillo, le nervature delle foglie. Per consentirle un minimo di indipendenza economica, la duchessa le assegnò una piccola casa a Windsor e una pensione di 300 sterline. Un altro artista protetto dalla duchessa di Portland fu Dyonisius Ehret. che probabilmente ella conobbe nel giardino di Chelsea oppure le fu presentato da Miller (di cui Ehret aveva sposato la cognata). Il pittore dipinse per lei su pergamena circa 300 piante esotiche e 500 inglesi, e insegnò disegno alle sue figlie. Possiamo considerarlo un membro a tutti gli effetti della vera e propria équipe scientifica che aiutava la duchessa ad organizzare, catalogare e documentare la sua collezione. A presiederla era il pastore John Lightfoot; nominato cappellano dal duca, due volte la settimana celebrava nella cappella di Bulstrode, dove trascorreva tutto il tempo lasciatogli libero dalla sua attività come pastore di Uxbridge, insegnando botanica alla duchessa, curando la biblioteca e aiutandola con le collezioni. Ottimo botanico, autore di Flora scotica, corrispondeva con Linneo e introdusse la nobile allieva al sistema linneano. Fino al 1770, la botanica, alla quale, come abbiamo visto, era stata avviata da Lightfoot, era un interesse relativamente secondario per la duchessa, anche se amava le piante, teneva un erbario ed era un'appassionata giardiniera, particolarmente abile nella propagazione mediante propaggine. Un incontro importante fu quello con il filosofo Jean Jacques Rousseau, che nel 1766 visse per qualche tempo a Wootton Hall nello Staffordshire, dove intraprese addirittura un inventario della flora locale. Fu presumibilmente introdotto presso la duchessa di Portland da un vicino, Bernard Granville, fratello di Mary Delaney (nata Mary Granville). Rousseau si offrì di diventare il suo "erborista", ovvero di raccogliere per lei semi e campioni d'erbario, cosa che poi fece. Anche se espresse idee francamente maschiliste sulla predisposizione scientifica delle donne, il filosofo ammirava la competenza botanica della duchessa che riteneva ben superiore alla sua. Per più di dieci anni il ginevrino e la nobildonna scambiarono lettere, esemplari, libri, finché nel 1775 o nel 1776 la duchessa commise l'errore di inviargli una copia di Herbarium amboinense di Rumphius. Rousseau tollerava appena la coltivazione dei giardini e aborriva quella delle piante esotiche, che considerava una violenza contro la natura; dunque restituì il dono e interruppe la corrispondenza. La vera svolta si produsse però qualche anno dopo. La duchessa aveva conosciuto Daniel Solander, forse presentatogli da Collinson, poco tempo dopo il suo arrivo dalla Svezia. Nel novembre 1771, dopo il ritorno dall'Australia, egli si recò con Banks a Bulstrode per farle omaggio di semi e campioni d'erbario. Seguirono dotte discussioni in cui fu coinvolto Lightfoot. Pochi giorni dopo, la duchessa e Mrs Delany visitarono il British Museum, con Solander a fare loro da cicerone. Si spostarono poi a casa di Banks che mostrò loro altri esemplari. Questi eventi acutizzarono l'interesse della duchessa per la botanica, e ne nacquero probabilmente l'erbario dipinto affidato a Ehret e l'erbario a decoupage creato da Mrs Delany. Ma la conseguenza principale fu la trasformazione di una parte del giardino in vasto orto botanico secondo il modello del giardino dei farmacisti di Chelsea, con le piante "piantate separatamente secondo la loro specie". Fu probabilmente in questo stesso periodo che, per usare le parole di Lightfoot, la duchessa concepì il progetto di "far descrivere e pubbicare tutte le specie sconosciute dei tre regni della natura". Incaricò Solander di occuparsi delle conchiglie; secondo la testimoniamza di Banks, egli dedicava a questo compito un giorno alla settimana. Tuttavia le morti di Solander nel 1782 e quella della stessa duchessa tre anni dopo, misero fine a questo sogno tanto ambizioso quanto impossibile. Poco dopo la sua scomparsa, il figlio, il terzo duca di Portland, decise di mettere in vendita l'enorme collezione creata dalla madre (erano almeno 60.000 oggetti): c'erano creditori da pagare ed egli stesso aveva bisogno di denaro per la sua carriera poltica. Lightfoot dovette trasformare il catalogo della collezione cui lavorava da anni in catalogo d'asta; quest'ultima, tenuta nella residenza di Whitehall, si aprì il 24 aprile 1786 e si protrasse per oltre due mesi, terminando il 3 luglio. Vi parteciparono centinaia di londinesi e la collezione, divisa in 4000 lotti, fu interamente dissolta. La famiglia riacquistò solo alcuni pezzi di interesse artististico, tra cui un prezioso vaso vitreo di epoca augustea con decorazioni a cammeo; la duchessa l'aveva acquistato nel 1784 da sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli; in precedenza per 150 anni era appartenuto alla famiglia Barberini. Era il pezzo più prezioso, fu messo in vendita il penultimo giorno dell'asta e per aggiudicarselo il duca dovette sborsare 1,029 sterline, una somma enorme per l'epoca. Oggi è una delle gemme del British Museum ed è noto come Vaso Portland.  Un enigma botanico Quanto alle "rose Portland", la loro storia è molto meno lineare, anzi è tanto contraddittoria e intricata da costituire un vero mistero. La versione a lungo dominante è quella riportata da Graham Stuart Thomas in Le rose antiche da giardino (data originale 1979): la progenitrice di questo gruppo di rose era presente nel vivaio Dupont di Parigi nel 1809; Dupont l'avrebbe ottenuta dall'Inghilterra e le avrebbe dato il nome della duchessa di Portland "che probabilmente la trovò o la ottenne dall'Italia all'inizio del secolo". In Inghilterra fu chiamata Rosa paestana, perché si riteneva fosse originaria della zona di Paestum, oppure "Scarlet four season Rose" perché era rosso vivido e ripeteva la fioritura in autunno. Se questa versione è corretta, dato che, come abbiamo visto, la nostra duchessa di Portland morì nel 1785, l'introduttrice non sarebbe lei, ma un'altra duchessa. Beales in Le rose classiche (data originale 1985) si rifà sostanzialmente alla medesima versione, ma si discosta da Thomas affermando che giù in Inghilterra era chiamata Rosa portlandica; aggiunge poi in nota che Sally Festing, autrice di una biografia della seconda duchessa, ha evidenziato che era già elencata nel catalogo di un vivaio inglese nel 1784, il che "deve pure mettere in dubbio l'Italia come suo paese d'origine". E, aggiungo io, rimettere in gioco la nostra duchessa. Ulteriore enigma è l'ascendenza di questa rosa. Nell'opera già citata, Thomas riporta che "era considerata come un incrocio tra la rosa francese (Gallica) e la Damascena autunnale"; egli però la ritiene piuttosto "una ibrido rosa Cinese - Damascena - rosa Francese" e aggiunge: "Dal colore e dal comportamento nano [...] si può presumere che la rosa Cinese progenitrice in questione fosse la cremisi Cinese di Slater" (Slater's Crimson China). Beales è invece convinto che "nessuna rosa cinese sia comunuqe coinvolta" ma che vi abbiano avuto parte attiva la Rosa x damascena bifera ('Quatre Saisons') per la rifiorenza e la R. gallica officinalis ('Rosa del farmacista') per il portamento ordinato e compatto. Il mistero ha ovviamente sollecitato la curiosità dei rodologhi e suscitato ulteriori ricerche. A fare il punto, e dare la risposta definitiva, è Peter Harkness in The Rose. A Colourful Inheritance (2005). In primo luogo egli ricorda che la rosa Portland è conosciuta sotto ben otto nomi: Rosa paestana, R. 'Portlandica', 'Duchess of Portland', Portland Crimson, 'Monthly Rose', 'Portlandia', 'Portlandica', 'Rosier de Portland'. Quindi riassume lo stato dell'arte così: "Le descrizioni di questa rosa nella letteratura non si contano. Si dice che sia originaria del Dorset, o di Beaconsfield, o forse di Napoli, negli anni '70 o '90 del 1700. Quanto alla sua ascendenza, si dice che coivolga unicamente gallica, oppure una damascena e una gallica, o una cinese e una damascena". Secondo Harkness, tutto questo garbuglio nasce dal fatto che "in realtà ci sono due diverse Portland", una nata in Inghilterra negli anni '70 del Settecento, l'altra introdotta da Dupont, giardiniere dell'imperatrice Giuseppina, all'inizio dell'Ottocento. La differenza salta all'occhio osservando la prima nel giardino della Royal National Rose Society, dove è coltivata sotto l'etichetta 'Duchess of Portland', e la seconda nel giardino parigino della Bagatelle, dove è coltivata come R. paestana. La rosa "inglese" (chiamiamola così per comodità), come risulta da cataloghi di vivai e da testi dell'epoca (come la monografia Roses, pubblicata da Henry C. Andrews nel 1805) nacque nei giardini del duca di Portland a Bulstrode prima del 1775, data in cui è elencata da Weston tra le rose "facilmente reperibili" sotto il nome 'Portland Crimson Monthly Rose'; la stessa data è riportata da Trees & Shrubs Hardy in the British Isles che però la chiama 'Portlandica'. Nel 1782, come ‘Portland’ era presente nel catalogo del vivaio Brunton e Forbes di Birmingham; veniva venduta a uno scellino, prezzo che, secondo Harkness, "suggerisce che non si trattasse di una novità". Intorno al 1785, fece la sua comparsa in Francia. E' identificabile nella rosa della Royal National Rose Society; l'aspetto generale, le foglie, i fiori rosa profondo indicano la parentela con la gallica, mentre la modesta rifiorenza riflette quella con la damascena. Veniamo invece a quella "francese"; l'unica certezza è che André Dupont iniziò a coltivarla nel 1803, quando la ricevette dall'Inghilterra. Nel 1809 era chiamata Rosier de Portland e Redouté la dipinse sotto questo nome. Nel 1811 Claude-Thomas Guerrepain nell'Almanach des Roses ne diede una precisa descrizione esaltandone "la preziosa qualità di fiorire dalla primavera all'autunno" e il bellissimo punto di rosso. E' la rosa di Bagatelle. Il brillante colore scarlatto e la rifiorenza hanno fatto a lungo pensare che uno dei genitori fosse una rosa rossa cinese, anche se l'aspetto generale, le foglie e i cinorrodi mostrano maggiori affinità con la Damascena. Le analisi del DNA di cinque rose Portland, condotte da Olivier Raymond dell'università di Lione, ha mostrato parentele con Damascena, Gallica e Centifolia, ma non con le cinesi. Rimane da capire la ragione del nome Portland e l'eventuale connessione con la seconda o la terza duchessa. Nel 1805, parlando della rosa di Bulstrode, Andrews riferisce che sarebbe stata chiamata così "in onore della defunta duchessa di Portland"; Harkness contesta questa affermazione: a suo parere nel Settecento non era ancora invalsa l'abitudine di dare alle rose il nome di una persona; gli sembra più probabile che i nomi 'Portland' o 'Portlandica' si riferiscano al luogo di origine, la tenuta di Bulstrode dei duchi di Portland. Quanto alla rosa "francese", abbiamo due versioni: una, che abbiamo già visto sotto la penna di Graham Stuart Thomas, pretende che una duchessa di Portland l'abbia portata o ottenuta dall'Italia attorno al 1800; l'altra che Dupont l'abbia ottenuta dall'Inghilterra nel 1803 e battezzata 'Rosier de Portland' in segno gratitudine per la terza duchessa di Portland per averlo aiutato a persuadere l'Ammirigliato, nonostante il blocco continentale, a concedere un passaporto al vivaista John Kennedy per trasportare in Francia questa e altre rose destinate ai giardini della Malmaison . Nessuna delle due storie può essere vera, per la semplice ragione che né nel 1800 né nel 1803 viveva una qualche duchessa di Portland. Sappiamo già che la seconda duchessa, ovvero Margaret Cavendish Bentinck, morì nel 1785. La terza duchessa, ovvero sua nuora Dorothy Bentinck nata Cavendish, morì a sua volta nel 1794, e non ci sarebbe stata una quarta duchessa fino al 1809, quando, con la morte del terzo duca, che non si risposò, il titolo passò al quarto duca e a sua moglie. Inoltre, Dupont non chiamò la rosa 'Duchess de Portland', ma 'Rosier de Portland'; l'ipotesi di Harkness è che l'omaggio fosse diretto al terzo duca di Portland il quale, come Segretario di stato ininterrottamente dal 1794 al 1801, quindi, dopo un breve periodo all'opposizione, dal 1803 Presidente del Consiglio privato e poi Primo ministro, "era certamente nella posizione di aiutarlo a ottenere un passaporto per le sue rose". Anche il nome R. paestana probabilmente non ha alcun rapporto diretto con l'Italia e Paestum; si tratta piuttosto di una semplice reminescenza della letteratura classica in cui le rose di Paestum erano celebrate per la loro bellezza, il profumo, il vivace colore rosso e la rifiorenza autunnale.