|

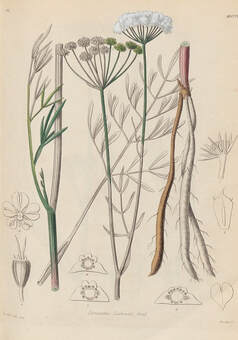

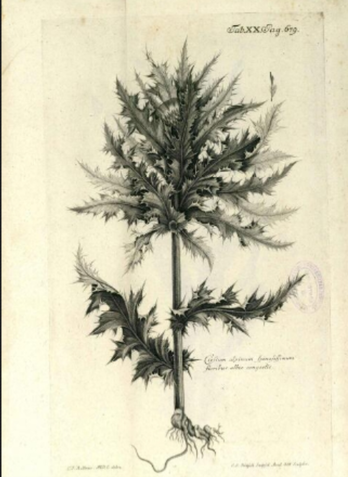

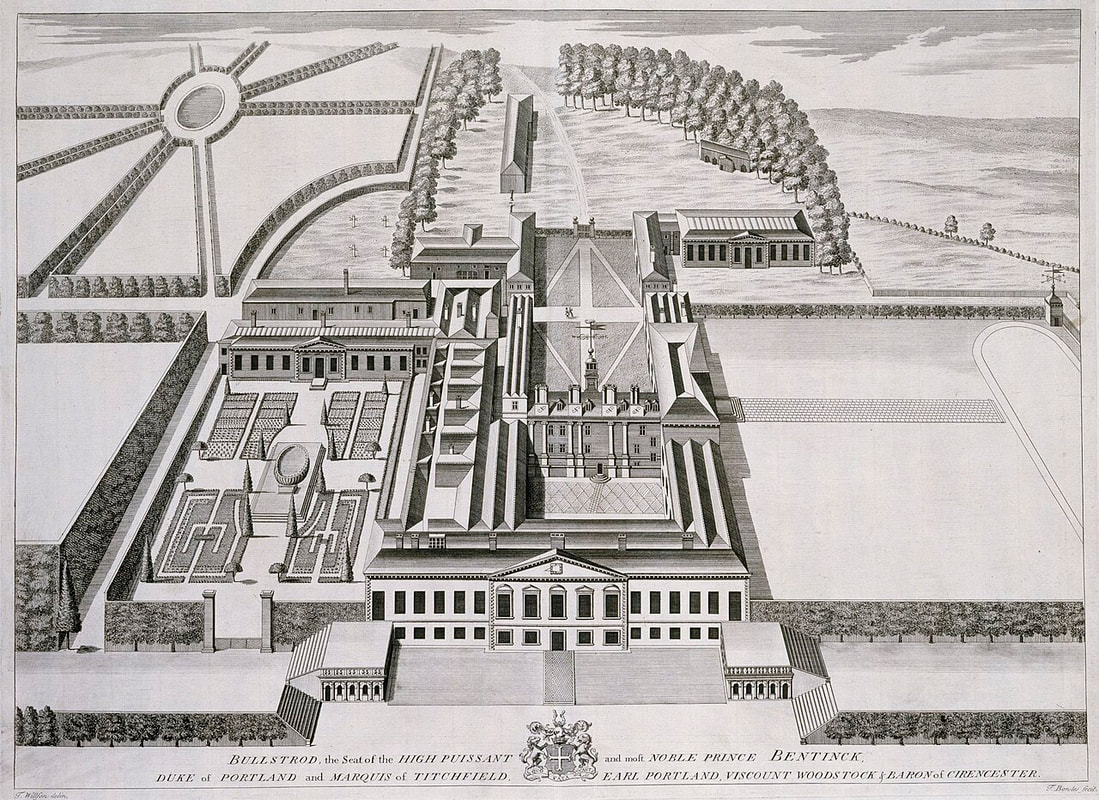

Schiller ne fece il protagonista di una novella romantica, Carl Peter Thunberg lo ebbe a compagno delle sue escursioni naturalistiche a Giava, la Società delle Scienze e delle arti di Batavia lo ebbe come primo segretario. E' Friedrich von Wurmb, nobiluomo tedesco e funzionario della VOC a Batavia, promettente naturalista morto troppo presto lasciando una manciata di articoli, uno dei quali dedicato alle palme, con la prima pubblicazione di un nuovo genere e due nuove specie. A ricordarlo provvide Thunberg con l'interessante genere Wurmbea,  Eroe romantico o naturalista? Nel 1782 nella rivista Wurtembergisches Repertorium der Literatur comparve un racconto anonimo intitolato Eine großmütige Handlung, aus der neuesten Geschichte (Un gesto magnanimo, da una storia recente). La trama racconta di due fratelli che amano la stessa donna. Quando se ne rendono conto, grande è la costernazione loro e della fanciulla, che rifiuta di scegliere l'uno piuttosto che l'altro. I fratelli fanno allora un patto: il maggiore andrà all'estero e se riuscirà a resistere lontano dall'amata, il minore sarà libero di sposarla. Egli va ad Amsterdam, ma presto si ammala ed è costretto a tornare. Ora è l'altro fratello a partire: va addirittura a Batavia in Indonesia, e da lì scrive che si sente abbastanza forte per superare la separazione e rinunciare al suo amore. Il fratello maggiore e la ragazza si sposano, ma appena un anno dopo lei muore e sul letto di morte rivela che il suo preferito era il fratello minore. Il marito si risposa mentre l'amato promette che rimarrà per sempre celibe. L'autore del racconto era lo scrittore Friedrich Schiller che si era ispirato a una storia vera, quella dei fratelli Ludwig e Friedrich von Wurmb, che gli era stata riferita dall'unica sorella dei due, sua suocera Louise von Lengefeld nata von Wurmb. Anche se la fonte era diretta e il racconto rispettava a grandi linee lo svolgimento dei fatti (i fratelli von Wurmb si erano davvero innamorati della stessa donna, Christiane von Werthern, Friedrich era davvero immigrato a Batavia, Ludwig aveva davvero sposato Christiane, ne era rimasto presto vedovo e si era risposato) ma Schiller si era permesso qualche licenza poetica. A spingere Christoph Carl Friedrich von Wurmb (1742-1781, questo il suo nome completo), a lasciare la Germania ed ad arruolarsi della VOC (la Compagnia olandese delle Indie orientali) forse più che l'amore impossibile, furono gli scarsi mezzi della famiglia, nobile ma impoverita. Non era inconsueto che giovani tedeschi cercassero fortuna nelle file della VOC come militari o come funzionari civili, tanto che, dopo gli olandesi, costituivano il gruppo nazionale più numeroso sia in Sudafrica sia in Indonesia. Dopo il suo arrivo a Batavia, Friedrich mantenne una regolare corrispondenza con Ludwig, a cui spedì anche qualche materiale naturalistico, ricevendone in cambio libri e riviste. In una di queste lettere, che furono pubblicate dal fratello dopo la sua morte, espresse il desiderio di tornare in patria e di risposarsi. Friedrich von Wurmb arrivò a Batavia via Amsterdam nel giugno 1775; all'epoca aveva 33 anni. Inizialmente era sotto mercante, il rango più basso nella gerarchia dei funzionari civili della VOC; poi fece una modestissima carriera: per due anni (1776-1778) fu contabile presso l'ospedale, quindi dal 1779 fino alla morte secondo amministratore del Waterpoort. Era dunque uno dei funzionari più umili tra coloro che prestavano servizio a Batavia e come tale figura all'ultimo posto nella lista dei membri della Società delle scienze e delle arti di Batavia, di cui nell'aprile del 1778 fu uno dei soci fondatori. Le sue competenze come naturalista (botanico ma anche zoologo) dovettero emergere in occasione del secondo soggiorno di Thunberg a Giava (dicembre 1776-giugno 1777); il tedesco gli fu compagno in una serie di escursioni nelle zone montuose dell'interno, muovendo da Batavia e Buitenzorg. Fu forse tramite lo svedese che von Wurmb entrò in contatto con il presidente della futura società Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher, che lo volle nel comitato direttivo ristretto; inoltre lo raccomandò come membro corrispondente della Società delle scienze e delle arti di Haarlem e lo scelse come secondo segretario, accanto al reverendo Joshua van Iperen; alla morte di questi nel 1780 von Wurmb gli subentrò come primo segretario. In questo ruolo svolgeva compiti amministrativi; seguiva la preparazione e la stampa del bollettino della Società; teneva in ordine e classificava le collezioni; inoltre, quando l'assessore Sirardus Bartlo donò una parte del suo giardino, venne incaricato di allestirvi un piccolo orto botanico. Nei primi tre numeri dei rendiconti della società Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen furono pubblicati sette suoi articoli; grazie al fratello Ludwig dopo la sua morte furono ripubblicati in tedesco sulla rivista di Gotha Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte dove comparvero anche due articoli postumi. Tralasciando un articolo su un minuscolo nano di Bali, domina la zoologia con brevi testi su un esemplare di orango del Borneo ucciso di recente, sul kahau o scimmia dal lungo naso (Nasalis larvatus) che von Wurmb fu probabilmente il primo a descrivere, sul cervo nano di Giava, su alcune specie di uccelli, sui nidi di rondine e altri nidi commestibili. Wurmb scrisse invece un solo articolo di botanica, De orde der palmboomen (L'ordine delle palme), comparso nel 1779 nel primo numero dei rendiconti. Egli vi tratta 17 generi e una ventina di specie di palme; i riferimenti più diretti sono Systema naturae e Species plantarum di Linneo, nonché la trattazione di Houttuyn nel primo volume della seconda parte di Natuurlyke Historie, ma ampi sono i riferimenti a Rumphius, Hortus malabaricus e altre pubblicazioni di autori olandesi. Il merito maggiore è aver introdotto il genere Licuala e due nuove specie Nypa fruticans e Saguerus pinnatus, oggi Arenga pinnata. Come succedeva a una percentuale impressionante di funzionari della VOC, il clima e le pessime condizioni igieniche di Batavia ebbero presto la meglio su Friedrich von Wurmb che morì nel marzo 1781, meno di cinque anni dopo essere arrivato a Giava. Non aveva ancora compiuto 39 anni. La sua morte fu un colpo durissimo per Radermacher, che contava su di lui per studiare sistematicamente la natura di Giava. Si rivolse così a Thunberg chiedendogli di inviare a Batavia uno dei suoi allievi come degno successore. Ciò non avvenne mai e lo stesso Radermacher sarebbe morto tragicamente appena due anni dopo, determinando quasi una paralisi della Società scientifica di Batavia che tanto si era battuto per creare.  Bellezze non sempre profumate Qualche mese prima di venire informato della morte di Friedrich von Wurmb Thunberg aveva già provveduto a celebrarlo con la dedica di uno dei nuovi generi da lui scoperti in Sudafrica, Wurmbea, con parole di grande elogio: "Gli ho dato il nome in onore del sig. barone Friedrich von Wurmb, ora mercante della Compagnia delle Indie orientali e segretario della celebre Società delle scienze di Batavia, espertissimo conoscitore della storia naturale e di altre scienze e generoso patrono dei loro cultori". Il genere Wurmbea (famiglia Colchicaceae) con una cinquantina di specie, è caratterizzato da un areale nettamente disgiunto: circa metà delle specie sono distribuite nell'Africa subsahariana, con centro di diversità in Sudafrica, l'altra metà tra Australia e Nuova Zelanda. Sono erbacee perenni geofite dotate di cormi tunicati simili a bulbi, con foglie lineari e fiori a stella riuniti in infiorescenze a spiga. In Sudafrica sono presenti sia nell'area con piogge invernali, sia in quella con piogge estive. La specie probabilmente più diffusa è W. stricta (in precedenza Onixotis stricta), che vive in paludi e stagni stagionalmente allagati del Capo occidentale e del Namaqualand, dove forma comunità molto numerose che fioriscono in massa tra il tardo inverno e la primavera per due o settimane. Poi la pianta perde le foglie e durante la stagione estiva arida va in riposo, per risvegliarsi alle prime piogge autunnali. I fiori, da bianchi a rosati, con due ghiandole nettarifere alla base, sono impollinati da api e piacevolmente profumati, al contrario di quelli di altri rappresentanti del genere che sono impollinati da mosche ed emanano un odore sgradevole. È il caso di W. marginata, una specie dei flats calcarei e limosi del Capo occidentale, che produce impressionanti spighe di fiori viola scuro quasi nero che contrastano con le antere gialle. Poco piacevole anche l'odore di sterco (ma è stato paragonato anche a mischio) dei fiori di W. elatior, che cresce lungo i margini dei corsi d'acqua e nelle paludi di Capo orientale, KwaZulu Nathal e Lesotho intorno ai 1200 metri, dunque nell'area a piogge estive; fiorisce a fine estate va in riposo in inverno. I fiori, bellissimi, hanno tepali bianchi macchiati al centro di rosso o di viola. Per venire alle specie australiane, vorrei segnalare almeno W. dioica, comune in gran parte del paese; che come dice il nome porta fiori maschili e femminili (e occasionalmente bisessuali) su individui diversi. Ha dimensioni molti più contenute delle cugine africane e fiori bianchi con una macchia viola alla base del nettario. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments

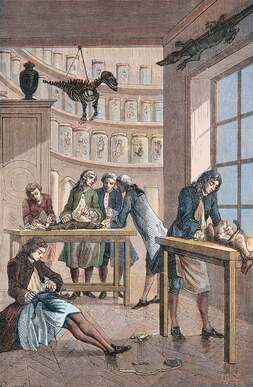

Il mercante e alto funzionario della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher si rese benemerito come fondatore e animatore di una delle prime società erudite dell'Asia orientale, la Reale società delle Arti e delle Scienze di Batavia, alla quale donò la prima sede, la propria biblioteca e la propria collezione di curiosità naturali, oggetti etnografici, strumenti musicali, opere d'arte. Anche se non sono giunti fino a noi, c'erano sicuramente anche fogli d'erbario, dato che sappiamo che ricevette campioni dal Giappone da Thunberg ed egli stesso fece raccolte a Giava e inviò exssiccata a Houttuyn. Tra i suoi vasti e variegati interessi c'era infatti anche la botanica, come testimonia una delle sue opere, una lista delle piante dell'isola. A ricordarlo il genere Radermachera, che fu inizialmente descritto proprio sulla base di una specie presente anche in Indonesia. Un dilettante curioso e la nascita di una società scientifica Quando lasciò per la prima volta l'Olanda alla volta dell'Indonesia (le Indie orientali olandesi, come le chiamavano allora), Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783) aveva appena sedici anni. Se non fosse rimasto orfano di padre a sette anni forse non avrebbe avuto bisogno di cercare fortuna in Oriente. La sua era una infatti famiglia influente. Il bisnonno Johan Radermacher era stato balivo di Middelburg e direttore della WIC (la Compagnia olandese delle Indie Occidentali), il padre Johan Cornelis tesoriere generale del principe e primo grande maestro della loggia massonica L'Union. La decisione di mandarlo a Batavia ad imparare il mestiere di mercante nonostante la giovanissima età probabilmente fu presa dallo zio Samuel Radermacher che era uno dei direttori della VOC, come lo sarebbe stato dopo di lui il figlio Daniel. Così il 30 dicembre Jacobus (d'ora in avanti lo chiameremo con il primo nome, come del resto era d'uso) si imbarcò con il grado di sottomercante sulla nave "Middelburg" diretta a Batavia. Qui fece rapidamente carriera, certamente anche grazie alla protezione dello zio e del cugino: un anno dopo era secondo amministratore del Groote Winkel ("grande negozio") e pochi mesi dopo secondo amministratore del Graanmagazijn (il magazzino principale). Il 10 gennaio 1761 gli fu conferito il grado di mercante e il 6 aprile 1762, quando aveva appena 21 anni, fu nominato capo commerciante e contemporaneamente capitano di porto per la popolazione nativa non cristiana. Lo stesso anno, seguendo la tradizione familiare, fondò la loggia massonica La Choisie, la più antica dell'Asia orientale. Nel frattempo si era sposato con Margaretha Verijssel, figlia di un consigliere delle Indie Orientali, e di Sophia Francisca Westpalm, che, rimasta vedova, si era risposata con Reinier de Klerk, all'epoca consigliere straordinario del Consiglio delle Indie. Nonostante la rapida e brillante carriera, Jacobus doveva essere insoddisfatto e chiese di rientrare in patria. Ottenuta l'autorizzazione, nell'ottobre 1763 si imbarcò alla volta dell'Olanda con la moglie. Si stabilì all'Aja e incominciò a studiare legge privatamente; per conseguire la laurea, si iscrisse all'Università di Harderwijk, un diplomificio noto per per conferire diplomi lampo (lo stesso dove una trentina di anni prima si era laureato Linneo): nel suo caso, dall'iscrizione alla laurea passò appena un giorno! Quindi prestò giuramento all'avvocatura di Arnheim, ma qualcosa dovette andare storto e dopo appena sei mesi incominciò a fare pressione sulla direzione della VOC per essere richiamato a Batavia. Incontrò ripetuti rifiuti, forse dovuti all'ostilità che gli aveva procurato il suo scritto "Riflessioni sullo stato attuale dei Paesi Bassi", in cui prendeva atto della crisi della Compagnia, ne criticava le scelte nei confronti dei dipendenti e dei nativi e proponeva una serie di riforme. Aveva idee progressiste anche in altri campi: era contrario alla pena di morte, con l'argomentazione "economicista" che uccidere un reo non portava vantaggio a nessuno, mentre un reo rieducato avrebbe potuto essere utile alla società anche per mezzo secolo. Infine gli fu accordato il permesso di partire, ma a proprie spese e senza alcun incarico ufficiale. Il 20 dicembre la famiglia Radermacher (nel frattempo erano nati due bimbi) si imbarcò sulla nave "Tulpenburg"; il giorno di Natale, mentre erano ancora nella rada di Texel in attesa di un tempo più propizio, il più piccolo dei bimbi morì. Era il mesto inizio di un viaggio difficile, che si protrasse per più di otto mesi e fu segnato dalla morte di un quinto dei passeggeri. Al suo arrivo a Batavia il 21 agosto 1767, Radermarcher, che aveva annotato scrupolosamente gli eventi nel proprio diario di viaggio e aveva incominciato ad interessarsi di cartografia come reazione alle ripetute perdite di rotta, scoprì che nel frattempo era stato nuovamente assunto dalla VOC. La seconda parte della sua carriera non fu più quella di un mercante, ma di un amministratore e alto funzionario. Nel 1768 fu nominato balivo di Batavia, ufficiale giudiziario e curatore della chiesa; nel 1775 consigliere straordinario delle Indie orientali; nel 1777 presidente degli assessori, colonnello della borghesia, presidente del consiglio di amministrazione delle scuole cittadine e commissario delle Terre Alte. Contemporaneamente era diventato uno degli animatori della vita culturale di Batavia; si interessava di tutto (amministrazione, cartografia, geografia, letteratura e linguistica, religione, navigazione, scienze naturali), collezionava curiosità naturali e possedeva una biblioteca aggiornata con libri in varie lingue, un Dictionaire Encyclopedique in 17 volumi e 68 volumi delle opere di Voltaire, di cui evidentemente era ammiratore. Fin dagli anni '60 con alcuni amici, ispirandosi al modello della Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Reale società olandese delle scienze e delle arti) di Haarlem, la più antica e prestigiosa società scientifica olandese, propose di creare a Batavia una società erudita, ma il progetto fu messo da parte per il totale disinteresse dei vertici della società e dei governatori van der Parra e van Riemsdijk. Una svolta si ebbe nel 1777, anno in cui si celebrava il 25esimo anniversario della società di Haarlem; probabilmente grazie al cugino Daniel, che presiedeva diverse società, sia Radermacher sia Reinier de Klerk, il patrigno della moglie Margharete, ne furono nominati amministratori. Poco dopo il governatore van Riemsdijk morì e fu sostituito proprio da de Klerk, che condivideva gli interessi culturali del genero. La strada per la fondazione della Reale società delle scienze e delle arti Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) era spianata. Essa nacque ufficialmente il 24 aprile 1778, con il motto "A beneficio della comunità"; non era un ramo della società di Haarlem, ma una società scientifica indipendente, interessata "alla storia naturale, alle antichità, alla morale e ai costumi del popolo". Ne facevano parte di diritto il governatore generale e alti ufficiali della VOC, tra i quali venne scelto un comitato che si riuniva il primo lunedì di ogni mese al casa di Radermacher. Un anno dopo nel palazzo del governatore si tenne la prima riunione generale in cui Radermacher annunziò tra l'altro la sua intenzione di donare alla società un edificio, i propri libri e le proprie collezioni per allestire una biblioteca e un museo. Suggerì anche di acquistare un giardino dove coltivare le piante native: è considerato il precursore dell'orto botanico di Buitenzorg. La società si diede anche un organo, la rivista Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, che iniziò le pubblicazioni nel 1779. Lo stesso anno il museo venne aperto al pubblico, anche se solo per due ore la settimana, la mattina del mercoledì. Radermacher era il vero animatore sia della società sia della rivista, sulla quale pubblicò una serie di articoli sugli argomenti più diversi; per fare un solo esempio, nel numero del 1780, oltre alla relazione sulle attività annuali, leggiamo suoi saggi sul Borneo, sulla cura della gotta, sulle carte nautiche. Intanto egli aveva raggiunto il culmine della carriera: nel marzo del 1781 in occasione dello scoppio della guerra con l'Inghilterra fu nominato commissario delle opere difensive (ovvero responsabile della difesa di Batavia in caso di attacco inglese) e poco dopo commissario della flotta e dell'esercito, Lo stesso anno subì il grave lutto della perdita della moglie; tuttavia già nel 1783 si risposò con l'adolescente Anna Bosch (lui aveva 42 anni, lei 15). Poco dopo gli giunse la notizia che era stato nominato consigliere ordinario del Consiglio delle Indie orientali. Ma Jacobus aveva altri piani: sempre più sofferente per la gotta che lo tormentava da anni, aveva chiesto di tornare in patria, dove contava di vivere di rendita grazie alla dote della ricca moglie. Il permesso gli venne accordato, anzi venne nominato ammiraglio della flotta di ritorno. Così lui e Anna si imbarcarono sulla nave "Java"; il 24 dicembre, mentre si trovavano al largo, una ventina di marinai cinesi assalì gli ufficiali. Jacobus venne accoltellato a morte, Anna fu ferita ma si salvò. La rivolta fu quasi immediatamente soffocata, gli ammutinati furono rinchiusi nella stiva e il giorno di Natale eliminati uno dopo l'altro con un atto di giustizia sommaria. Per sua fortuna, Frans Reinier, l'unico figlio superstite di Radermacher, era rimasto a Batavia.  Una lista di piante di Giava e una pianta cinese Tra i molteplici interessi di Radermacher c'era anche la botanica. Come commissario delle Terre alte visitò diverse aree dell'isola; conosciamo l'itinerario di due di queste ispezioni: nell'agosto 1776 da Batavia mosse per Krawang, Klapanungal, Buitenzorg, Pondokgede, Tjipanas; nel novembre dell'anno successivo ripercorse la medesima via, per poi proseguire per Megamendung, Telaga Warna, Tjiandjoer e rientrare via Tangerang; nel maggio 1777 fu la volta delle regioni occidentali. Sicuramente approfittò di questi viaggi nell'interno per fare raccolte botaniche e raccogliere informazioni sui nomi e sugli usi tradizionali delle piante di Giava. Anche se non ci è giunto, certamente creò un erbario che entrò a far parte delle collezioni del museo della Società batava delle scienze e delle arti; non a caso, nel primo volume della rivista volle includere istruzioni su come essiccare e conservare i vegetali. Oltre alle raccolte fatte da Radermacher a Giava (e forse a Sumatra), l'erbario presumibilmente comprendeva campioni inviati da Thunberg dal Giappone. Radermacher e Thunberg si erano conosciuti nell'estate del 1775, quando lo svedese era arrivato a Batavia dal Sudafrica; aveva poi proseguito quasi immediatamente per il Giappone, non senza aver preso accordi con Radermacher perché facesse da intermediario con uno dei suoi sponsor, il naturalista Martinus Houttuyn. Il primo di questi invii, spedito da Thunberg a Radermacher a Batavia e da questi inoltrato a Houttuyn ad Amsterdam, dovette raggiungere i Paesi Bassi nel maggio-giugno 1777, come dimostra la nota editoriale dell'ottavo volume della seconda parte di Natuurlijke historie (31 Dicembre 1777) di Houttuyn dove compaiono le prime specie giapponesi. Altre raccolte Thunberg le consegnò di persona quando tornò a Giava da Dejima, nel dicembre 1776. Tra l'altro gli affidò una collezione di pesci, che Radermacher si affrettò a inoltrare ad Houttuyn il quale nel 1782 avrebbe pubblicato 36 specie di pesci giapponesi (21 dei quali nuovi per la scienza) nell'articolo Beschrijving van eenige japansche visschen en andere zee-schepselen (Descrizione di alcuni pesci giapponesi e di alcune altre creature marine). Al secondo passaggio, Thunberg si trattenne a Giava per circa sei mesi e fece estese esplorazioni dell'interno; Radermacher cercò inutilmente di convincerlo a rimanere nell'isola. Anche se non accettò, lo svedese fu profondamente colpito dalla sua personalità e generosità, tanto da dedicargli il genere Radermachia (oggi sinonimo di Artocarpus) con parole di sincera riconoscenza: "Il nome è in onore del sommo mecenate, patrono e massimo fautore delle scienze naturali Jacobus Cornelis Matteus Radermacher, consigliere del Consiglio delle Indie e illustre presidente dell'Accademia delle Scienze di Batavia". Non sappiamo se Radermacher e Houttuyn si conoscessero già in precedenza (è possibile, visto che entrambi erano membri delle società scientifiche di Haarlem e di Vlessingen), ma, oltre a fare "da postino" per gli invii di Thunberg, Radermacher ne aggiunse anche di propri, permettendo al suo corrispondente di pubblicare per primo piante indonesiane come l'albero della canfora di Sumatra Dryobalanops aromaticus. Il suo interesse per la botanica per altro andava oltre i ruoli di mecenate e raccoglitore-collezionista; gli si deve infatti almeno un'opera di botanica, Naamlijst der planten die gevonden worden op het eiland Java (Elenco delle piante trovate sull'isola di Giava) in tre volumi. Il primo, dopo un'introduzione di carattere generale che è anche un omaggio a Linneo di cui viene illustrato sinteticamente il sistema, è costituito dalla descrizione di 99 piante giavanesi, in ordine alfabetico secondo il nome locale. Le descrizioni sono sempre molto sintetiche, ma abbastanza precise. Ad esempio, alla voce Sampar o Tinguli (una delle poche per le quali è fornito anche il nome botanico Cassia fistula), si legge: "Un grande albero con foglie ovali lunghe quattro pollici; fiore con calice a cinque sepali, cinque petali gialli, dieci stami; frutto retto da un gambo rotondo marrone lungo 30 cm che contiene una polpa bianca usata in medicina. Appartiene alla 1a classe Decandria. Il Tingulong descritto da Rumphius è un'altra pianta". Segue un indice in cui, salvo eccezioni, ad ogni specie si fa corrispondere il genere botanico. Da indici sono costituiti anche il secondo e il terzo volume che elencano le piante in olandese, latino, malay (trascritto in caratteri latini). C'è anche una lista dei nomi di Rumphius con i supposti equivalenti latini. Stampata a Batavia nella tipografia della VOC tra il 1780 e il 1782, l'opera ebbe scarsa circolazione ed è stata quasi totalmente ignorata dai botanici successivi. Era tuttavia nota a H. Zollinger e A. Moritzi che proprio in ragione di quest'opera gli dedicarono il genere Radermachera scrivendo: "In onore del sig. J. C. M. Radermacher, che scrisse Naamlyst der planten op het eiland Java e altre opere simili, Batavia 1780-4, amico e protettore di Thunberg, membro del Consiglio delle Indie". La specie sulla base della quale i due botanici svizzeri crearono il genere è R. stricta, oggi R. glandulosa, in precedenza descritta da Blume come Spathoidea glandulosa. È una delle poche specie presenti anche in Indonesia. Infatti il centro di diversità di questo genere dell'Asia tropicale di circa 17 specie delle famiglia Bignoniaceae è la Cina, con sette specie. E alla Cina (anche se il suo areale è molto più vasto) fa riferimento l'eponimo della specie più nota, R. sinica, che da qualche anno ha incominciato ad acquisire in certa popolarità come pianta da appartamento magari in forma di bonsai. Le Radermachera in effetti sono alberi, anche di grandi dimensioni (alcune specie possono raggiungere in 40 metri) con foglie composte sempreverdi e grandi fiori a tromba bianchi, viola o gialli, raccolti in infiorescenze a pannocchia. R. sinica però si adatta anche alla coltivazione in vaso; in queste condizioni mantiene dimensioni contenute (al massimo mezzo metro) e si fa apprezzare per il bellissimo fogliame lucido verde smeraldo, mentre raramente fiorisce. Invece in natura è un albero che può raggiungere i 30 metri con grandi fiori bianchi che si aprono al tramonto e al mattino già sfioriscono. È a questi fiori candidi che deve uno dei suoi numerosi nomignoli "bambola di porcellana"; si riferisce invece ai frutti, lunghe e strette capsule che possono ricordare serpentelli, il soprannome "albero serpente" e al colore delle foglie "albero smeraldo". Per la vastità e la diversità degli argomenti toccati, la Storia naturale (Natuurlyke Historie) dell'olandese Martinus Houttuyn, con i suoi 37 volumi, può essere paragonata solo all'Histoire naturelle di Bouffon, che ne comprende 36. Certamente è meno originale e brillante, ma è stato osservato che, per quanto riguarda gli animali, il francese non andò oltre gli uccelli e i quadrupedi e omise le piante, mentre l'olandese trattò in modo completo il regno animale, inclusi gli insetti e altri invertebrati, e non trascurò quello vegetale. Inoltre, mentre Buffon poté avvalersi dell'assistenza di Daubenton e Gueneau de Montbeillard, Houttuyn lavorò completamente da solo, realizzando uno straordinario one's man work, che lo impegnò per un trentennio. Senza dimenticare che, per le sue ricerche, il conte di Buffon poteva disporre delle raccolte del Jardin du Roi, delle collezioni, delle biblioteche e dei laboratori della capitale culturale d'Europa, nonché di un notevole patrimonio personale, mentre Martinus Houttuyn viveva in una Amsterdam orami relativamente provinciale e poteva contare solo sui gabinetti di curiosità di alcuni amici, e soprattutto sul suo, messo insieme barcamenandosi tra un lavoro editoriale e l'altro. Membro di due società scientifiche e corrispondente di diversi naturalisti di primo piano, tra cui Carl Peter Thunberg, in vita Houttuyn godette di una certa fama, ma poi fu quasi totalmente dimenticato. Il motivo principale è che aveva scritto in olandese, limitando fortemente la diffusione di quell'opera gigantesca, già di per sé costosa e adatta a poche tasche. Al di fuori degli specialisti, a mantenere vivo il suo ricordo è dunque soprattutto il genere Houttuynia che gli fu dedicato appunto da Thunberg.  L'one man's work di un naturalista olandese Dopo trent'anni di lavoro, dovette essere certamente con sollievo che Martinus Houttuyn (1720-1798) scrisse l'ultima parola della sua Natuurlyke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus (Storia naturale o descrizione dettagliata di animali, piante e minerali, secondo la classificazione del signor Linneo). Un sollievo che traspare nei versi commossi (e commoventi) che chiudono il 37esimo e ultimo volume; l'opera di una vita è terminata e il sessantacinquenne Houttuyn può pensare all'eternità: "O Creatore della natura la cui meravigliosa mano ha portato il mondo a una condizione così bella, ha ornato il Regno terrestre di persone, animali e piante e il suo interno di metalli e diamanti preziosi, tu che tutto mantieni, tu, o buon Signore, che hai avuto la compiacenza di assistermi per più di trent'anni dedicati ad osservare le tue creature per rafforzare il sapere dei miei connazionali, ora che - sei volte dieci più cinque - il ciclo dei miei anni si chiude, concedi che, dopo questo, il mio nobile spirito nell'eternità si avvicini meglio alla tua sapienza, si diverta con le creature celesti nel coro degli angeli, mentre il Paradiso mi offre i suoi frutti". Traspare anche una profonda religiosità, che Martinus (Maarten nella forma olandese, che però il naturalista non usò mai nei suoi scritti) dovette assorbire fin dalla nascita nella piccola congregazione mennonita di Hoorn, di cui il padre Willem era allo stesso tempo medico e predicatore laico. Fu il padre ad impartirgli una accurata educazione, che, oltre alla medicina, comprendeva matematica, geometria, fisica, astronomia, botanica sistematica (secondo il sistema di Tournefort) e "l'enorme diversità della natura". Nel 1647, a 27 anni, si iscrisse alla facoltà di medicina di Leida e conseguì la laurea due anni dopo; era un'età avanzata per l'epoca, probabilmente spiegata dalla scarsa disponibilità economica della famiglia, e quindi dal desiderio di abbreviare il più possibile il soggiorno nella costosa città universitaria. Dopo la laurea Martinus Houttuyn tornò per breve tempo ad Hoorn, per poi trasferirsi con la famiglia (nel frattempo si era sposato e aveva un figlio) a Amsterdam dove dal 1753 risulta registrato come cittadino e medico; secondo alcune fonti, prestò servizio come medico della comunità mennonita di Amsterdam, ma presto il suo lavoro principale divenne quello editoriale. Incominciò infatti a lavorare per il secondo cugino Frans Houttuyn, un editore stampatore che, probabilmente proprio approfittando del talento linguistico e delle vaste competenze di Martinus, a partire dal 1755 cominciò pubblicare "Uitgezogte Verhandelingen" (Articoli selezionati), una rivista trimestrale che presentava al pubblico olandese traduzioni o recensioni delle migliori e più importanti pubblicazioni delle principali società scientifiche straniere. Come capo redattore Martinus Houttuyn, oltre a coordinare il lavoro degli altri collaboratori (non tutti sono stati identificati, visto che firmavano solo con l'iniziale; uno di loro però era lo zoologo Cornelius Nozeman), forniva la maggior parte delle traduzioni e anche qualche articolo originale; all'inizio si concentrò sui testi medici, ma poi allargò sempre più il suo interesse alle scienze naturali. La rivista proseguì le pubblicazioni per dieci anni, fino al 1765, quando lo stesso Houttuyn decise di mettervi fine, sia in seguito alla morte del cugino (gli ultimi numeri furono pubblicati dagli eredi - De erven van F. Houttuyn - o meglio dai tutori o dagli esecutori testamentari dei figli bambini di Frans) sia per l'ingentissimo impegno della pubblicazione di Natuurlyke Historie, di cui nel frattempo erano usciti i primi volumi. Fu certamente l'esperienza della rivista a convincere Martinus Houttuyn dell'urgenza di un'ampia trattazione enciclopedica che presentasse in lingua olandese l'intero campo delle scienze naturali a un pubblico di media cultura che non leggeva il latino. Si imbarcò così nell'impresa di descrivere animali, piante, minerali, usando come punto di riferimento la dodicesima e ultima edizione di Systema naturae di Linneo. Il primo volume di Natuurlyke Historie "Sull'uomo e alcuni mammiferi" uscì per i tipi di Frans Houttuyn nel 1761; i volumi successivi uscirono con cadenza regolare nell'arco di quasi 25 anni (il volume 37 uscì infatti nel 1785). Dopo la morte di Frans Houttuyn, avvenuta come abbiamo già detto nel 1765, la pubblicazione fu continuata dai suoi eredi, per poi essere completata dall'editore J. van der Burgh che stampò gli ultimi quattro volumi (1784-85). Come vedremo meglio più avanti, quell'opera monumentale non fu certo un successo commerciale. Per mantenere sé stesso e la famiglia, Houttuyn dovette continuare a lavorare come traduttore (tradusse tra l'altro dal francese Description des expériences de la machine aérostatique de MM. Montgolfier et celles auxquelles cette découverte a donné lieu di Barthélemy Faujas de Saint-Fond, facendolo precedere da un'ampia introduzione e arricchendolo con numerose note); continuava anche a collaborare a diverse riviste e a scrivere contributi di varia estensione e argomento. La pubblicazione di Natuurlyke Historie e il possesso di un ricco gabinetto di curiosità, che aveva creato essenzialmente come strumento di studio per la compilazione della sua enciclopedia, gli diedero una certa fama in patria e all'estero. Nel 1775 fu ammesso alla Società scientifica della Zelanda di Vlissingen e nel 1780 alla Società scientifica olandese di Haarlem. Corrispondeva regolarmente con la prima, frequentava attivamente le riunioni della seconda e collaborava alle riviste di entrambe con articoli di zoologia, botanica e mineralogia e traduzioni di articoli di scienziati stranieri (tra cui Carl Peter Thunberg, che aveva conosciuto quando questi viveva in Olanda, divenendo probabilmente uno degli sponsor del suo viaggio in Sudafrica e Giappone). Dopo la conclusione di Natuurlyke Historie, Houttuyn fu coinvolto in un'altra importante impresa editoriale: nel 1786 gli fu richiesto di continuare Nederlandsche Vogelen (Gli uccelli olandesi), rimasto incompleto per la morte dell'autore Cornelius Nozeman; sfortunatamente neppure lui poté ultimarlo; morì infatti nel 1798 senza aver concluso il compito. Il suo ricco gabinetto di curiosità era già stato venduto qualche anno prima, in due aste tenutesi rispettivamente nel 1787 e nel 1789.  Non solo "divulgatore" di Linneo Riccamente illustrata (le tavole calcografiche, di eccellente qualità, si devono a Jan Caspar e Caspar Philips) e graficamente curata, Natuurlyke Historie era un'opera di proporzioni monumentali estremamente costosa. Da questo punto di vista mancò l'obiettivo di Houttuyn di divulgare la storia naturale presso il largo pubblico, che non poteva permettersi di acquistarla e incominciava a trovare anche in lingua olandese opere molto più maneggevoli ed economiche. Incontrò invece una discreta accoglienza e giudizi positivi da parte degli addetti ai lavori. Tuttavia il fatto che fosse scritta in olandese ne limitò la diffusione al di fuori dei Paesi Bassi. Unica eccezione, la Germania, dove a partire dal 1777 ne venne pubblicata una traduzione riveduta e corretta a cura di Statius Müller per la parte zoologica e di Christmann & Panzer per quella botanica. Gli editori tedeschi, per ragioni puramente commerciali, la presentarono non come un'opera originale ma come una riedizione di Systema naturae: nel frontespizio Linneo figura come autore, mentre Houttuyn come semplice curatore: "Del cavaliere Carl von Linné Sistema naturale completo preparato secondo la dodicesima edizione e secondo le istruzioni dell'opera olandese di Houttuyn". D'altra parte, anche nel frontespizio dell'edizione olandese figurava solo il nome di Linneo e bisognava andare a cercare il nome del modestissimo Houttuyn nelle pagine interne, in calce alle prefazioni ai singoli volumi. Ciò ha fatto sì che anche oggi il naturalista olandese sia conosciuto più come divulgatore di Linneo che come studioso indipendente, contro ogni evidenza: Natuurlyke Historie comprende 21.500 pagine di testo e 296 tavole calcografiche, contro 2370 pagine e 3 tavole della dodicesima edizione di Systema naturae. Del resto, l'intento era totalmente diverso: non classificare l'intero mondo naturale in ordine gerarchico, ma illustrare approfonditamente un numero ridotto di specie significative, raccogliendo tutte le informazioni disponibili nella letteratura scientifica, se possibile integrandole con l'osservazione diretta. Così, per limitarci al regno vegetale, contro le 6000 specie elencate da Linneo e descritte con una succinta diagnosi che raramente supera le dieci parole, ecco le 275 specie esaminate da Houttuyn in capitoli che quasi sempre si dilungano per più pagine, con puntuali riferimenti e spesso citazioni della letteratura botanica contemporanea, che ci riportano al taglio enciclopedico e al sapere erudito dei naturalisti rinascimentali. Houttuyn divise il suo magnum opus in tre parti: zoologia (prima parte, 18 volumi), botanica (seconda parte, 14 volumi), mineralogia (terza parte, 5 volumi). La parte (Deel) di botanica uscì tra il 1773 e il 1783. Estesa per 8600 pagine e illustrata da 105 tavole calcografiche, presenta 275 specie, un centinaio delle quali nuove o poco note. Il primo volume inizia con una estesa trattazione dei principi generali della botanica, seguita da un profilo storico che dà ampio spazio ai sistemi di classificazione, da quello classico di Tournefort a quello recente di Michel Adanson. Si passa poi al primo gruppo di piante, le palme (anche in Linneo sono una categoria tassonomica a sé) con 12 specie. Nei volumi successivi le piante sono sì classificate nelle 24 classi linneane, ma anche raggruppate in più vaste e tradizionali categorie: ecco dunque gli alberi (vol. 2-3), gli arbusti (vol. 4-6), le erbacee (vol. 7-11), le bulbose (vol. 12), le graminacee (vol. 13) e, a concludere il tutto, le crittogame (felci, alghe, muschi e funghi). Come sappiamo dai cataloghi che Houttuyn redasse per le aste del 1787 e del 1789, lo studioso olandese possedeva un vasto erbario di piante esotiche (oggi in parte conservato pressoml'erbariomdi Ginevra); anche se egli stesso non si era mai allontanato dai Paesi Bassi, poté arricchirlo grazie a campioni raccolti da altri e in particolare da Carl Peter Thunberg, di cui, nonostante le scarse disponibilità economiche, dovette essere uno dei finanziatori se lo svedese si premurò di fargli arrivare esemplari di piante inedite dal Sudafrica, da Ceylon, dal Giappone e da Giava, spesso accompagnati da qualche nota e talvolta da un nome. Un altro dei fornitori di Houttuyn fu l'alto funzionario della VOC e botanico dilettante Jacobus Cornelius Matheus Radermacher che, oltre a fare da tramite tra Houttuyn e Thunberg (gli inviò piante giapponesi che lo svedese aveva mandato a Batavia), contribuì egli stesso con almeno due invii di piante raccolte a Giava. In Natuurlyke Historie Houttuyn propose 11 nuovi generi e circa 140 nuove specie o combinazioni. Anche se la loro pubblicazione precede le descrizioni dello stesso Thunberg o del figlio di Linneo, vista la scarsa circolazione dell'opera, poche delle sue denominazioni furono accolte dai botanici successivi. Tra i generi l'unico accettato è Reynoutria; venti invece sono le specie, e tra di esse piante notevoli come le sudafricane Massonia depressa, Ornithogalum dubium, Ixia campanulata, le giapponesi Leonuros japonicus e Reynoutria japonica, e soprattutto Myristica fragrans, l'albero che produce le noci moscate.  La pianta camaleonte La morte di Houttuyn (avvenuta, come si è detto, nel 1798), coincise con il tramonto della potenza mercantile dei Paesi Bassi e con la perdita della stessa indipendenza politica, con la trasformazione in uno dei paesi satelliti della Francia rivoluzionaria prima, napoleonica poi. Anche queste circostanze contribuirono ad offuscare la memoria del naturalista olandese, che nell'Ottocento era al massimo ricordato - come abbiamo visto, a torto - come divulgatore di Linneo. A ricordarlo è dunque rimasto soprattutto il genere Houttuynia, pubblicato da Thunberg in Flora japonica nel 1784, con una dedica laconica: "Ho imposto al genere questo nome in onore del sig. Houttuyn, olandese, botanico meritevole e dottore in medicina". Houttuynia Thunb. (famiglia Saururaceae) è un genere monospecifico rappresentato da una nota pianta da giardino, H. cordata. Originaria del sudest asiatico (e in particolare della Cina e del Giappone), è una vigorosa tappezzante amante dei terreni umidi e delle posizione ombrose. Più che per i modesti fiori bianchi, è apprezzata per le belle foglie cordate, soprattutto nella varietà 'Chameleon' (nota anche con i sinonimi 'Variegata' e Tricolor'), con vivaci variegature crema e rosso-rosate più vivide se esposta al sole. Le foglie sono aromatiche e in Giappone e in Corea sono usate secche per preparare tisane, mentre fresche sono un ingrediente della cucina vietnamita. Anche i rizomi sono eduli e sono particolarmente apprezzati nella cucina della Cina sudorientale. Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland, fu una formidabile collezionista; collezionava oggetti naturali, in particolare conchiglie, ma anche procellane e altri manufatti. Se il suo nome oggi non è ricordato come quello di personaggi come Sloane, è perché dopo la sua morte la sua collezione di oltre 60.000 pezzi fu venduta all'asta e andò interamente dispersa. La famiglia poté riacquistare solo alcuni dei pezzi più preziosi, tra cui il celebre vaso Portland. Era anche un'abile giardiniera e aveva una notevole competenza botanica; dopo i decisivi incontri con Rousseau, Banks e Solander, questa passione raggiunse il culmine con la trasformazione di una parte del parco della sua residenza, Bulstrode Park, in orto botanico i cui fiori furono immortalati da Dionysius Ehret e dall'amica di lunga data Mrs Delany. Alcune delle vere e proprie leggende nate attorno alle rose Portland, un gruppo di rose antiche rifiorenti, le attribuiscono anche l'introduzione della prima rosa di questo gruppo. Ma la loro origine e la loro ascendenza costituiscono un duplice enigma, che è stato sciolto solo di recente. Nessun mistero invece nella dedica del genere Portlandia, con vistose fioriture che evocano i Tropici. La duchessa delle collezioni Per gli amanti dell'antichità, il nome Portland è richiama indubbamente il favoloso "vaso Portland", un vaso vitreo di epoca augustea oggi custodito al British Museum. Per gli amanti delle rose, evoca invece un gruppo di rose antiche rifiorenti. L'uno e le altre sono in qualche modo associati a Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland (1715-1785), la donna più ricca della Gran Bretagna dei suoi tempi, nonché la massima collezionista. Era nata come Margaret Harley e in lei, come unica erede sopravvissuta, si concentrarono i patrimoni del padre, Edward Harley, secondo conte di Oxford e Mortimer, e della madre Henrietta Holles, a sua volta ricchissima erede dei Newcastle e dei Cavendish. La piccola Maria (così veniva chiamata in famiglia) crebbe a Wimpole Hall, la principale residenza di famiglia, circondata da libri, dipinti, sculture e fin da bambina fu incoraggiata a collezionare animali, conchiglie e altri oggetti naturali; sia il nonno paterno (un importante uomo politico) sia il padre erano a loro volta collezionisti, bibliofili e protettori delle arti. Nel 1734, diciannovenne, sposò William Bentinck, secondo duca di Portland, che, al contrario del padre, il primo duca, braccio destro di Gugliemo III, non occupò alcun incarico pubblico e preferì concentrarsi nella vita di famiglia. La coppia ebbe sei figli, quattro dei quali raggiunsero l'età adulta; tra di essi, il terzo duca di Portland, due volte primo ministro, uno dei principali uomini politici britannici della sua epoca. La famiglia divideva il suo tempo tra Londra, dove possedeva una casa a Whitehall e frequentava la corte, i concerti e gli eventi della stagione mondana, e la tenuta di Bulstrode circondata da un vastissimo parco dove già il nonno dell'attuale duca aveva creato un magnifico giardino - di origini olandesi, aveva portato dalla sua patria il gusto per i "paradisi" che costituivano l'orgoglio dell'élite della Repubblica delle province unite - e una notevole Menagerie con voliere di uccelli esotici. Anche se Maria, come abbiamo visto, collezionava conchiglie fin da bambina e aveva ereditato almeno una parte delle collezioni paterne, la passione per il collezionismo esplose negli anni '60, quando rimase vedova (l'amato marito Will morì nel 1761); grazie a una dote di 20.000 sterline, cui, dopo la morte della madre nel 1755, si aggiunsero la proprietà di Welbeck Abbey e una rendita annuale di ulteriori 8000 sterline, era una donna indipendente di larghissimi mezzi che poteva permettersi, letteralmente, ogni capriccio. Amante degli animali fin dall'infanzia, rifondò la menagerie, arricchendola di moltissimi animali; spiritosamente, in una lettera una delle sue più care amiche, Mrs Delany, scrisse: "La duchessa è ansiosa di collezionare animali come se prevedesse un altro diluvio e ne radunasse di ogni tipo per preservarne la specie". Arricchì il parco di varie strutture, tra cui una grotta artificiale (Grotto) che adornò lei stessa di conchiglie con l'aiuto di Mrs Delany. Collezionava soprattutto oggetti naturali, ma anche dipinti, smalti, porcellane, manufatti di varia natura, ogni cosa colpisse la sua curiosità, che, a quanto pare, andavano a mescolarsi in allegra confusione nei corridoi e nelle stanze di Bulstrode Hall, ormai trasformato in un vero e proprio museo aperto ai visitatori. Colta e raffinata, la duchessa di Portland frequentava altre dame con interessi simili (inclusa la regina Carlotta); tra le amiche più strette troviamo Elizabeth Montagu, la creatrice della cosidetta Blue Stockings Society, un club informale che incoraggiava l'educazione e l'espressione artistica delle donne, con la quale iniziò una scambio epistolare nel 1731, quando era appena sedicenne. Un'altra amica di lunga data era la già citata Mary Delany, che la duchessa aveva conosciuto poco dopo il matrimonio, quando ancora si chiamava Mrs Pendarves (dal nome del primo marito); le accumunavano molti interessi e hobby: entrambe parlavano fluentemente italiano e francese, suonavano il clavicembalo, erano abili nel ricamo e in lavori in legno o con conchiglie, amavano la natura, gli animali, le piante, le lunghe passeggiate nel parco. Poi l'amica rimase vedova, si risposò con Mr Delany e si trasferì in Irlanda. Tornò in Inghilterra dopo il 1770, quando rimase vedova per la seconda volta e da quel momento trascorse circa sei mesi all'anno a Bulstrode; ormai sulla settantina, si era perfezionata nell'arte del découpage e il suo soggetto preferito divennero i fiori: formati anche di centinaia di pezzi, i suoi accuratissimi collage ritraggono con precisione anche i particolari più minuti, come gli stami, il pistillo, le nervature delle foglie. Per consentirle un minimo di indipendenza economica, la duchessa le assegnò una piccola casa a Windsor e una pensione di 300 sterline. Un altro artista protetto dalla duchessa di Portland fu Dyonisius Ehret. che probabilmente ella conobbe nel giardino di Chelsea oppure le fu presentato da Miller (di cui Ehret aveva sposato la cognata). Il pittore dipinse per lei su pergamena circa 300 piante esotiche e 500 inglesi, e insegnò disegno alle sue figlie. Possiamo considerarlo un membro a tutti gli effetti della vera e propria équipe scientifica che aiutava la duchessa ad organizzare, catalogare e documentare la sua collezione. A presiederla era il pastore John Lightfoot; nominato cappellano dal duca, due volte la settimana celebrava nella cappella di Bulstrode, dove trascorreva tutto il tempo lasciatogli libero dalla sua attività come pastore di Uxbridge, insegnando botanica alla duchessa, curando la biblioteca e aiutandola con le collezioni. Ottimo botanico, autore di Flora scotica, corrispondeva con Linneo e introdusse la nobile allieva al sistema linneano. Fino al 1770, la botanica, alla quale, come abbiamo visto, era stata avviata da Lightfoot, era un interesse relativamente secondario per la duchessa, anche se amava le piante, teneva un erbario ed era un'appassionata giardiniera, particolarmente abile nella propagazione mediante propaggine. Un incontro importante fu quello con il filosofo Jean Jacques Rousseau, che nel 1766 visse per qualche tempo a Wootton Hall nello Staffordshire, dove intraprese addirittura un inventario della flora locale. Fu presumibilmente introdotto presso la duchessa di Portland da un vicino, Bernard Granville, fratello di Mary Delaney (nata Mary Granville). Rousseau si offrì di diventare il suo "erborista", ovvero di raccogliere per lei semi e campioni d'erbario, cosa che poi fece. Anche se espresse idee francamente maschiliste sulla predisposizione scientifica delle donne, il filosofo ammirava la competenza botanica della duchessa che riteneva ben superiore alla sua. Per più di dieci anni il ginevrino e la nobildonna scambiarono lettere, esemplari, libri, finché nel 1775 o nel 1776 la duchessa commise l'errore di inviargli una copia di Herbarium amboinense di Rumphius. Rousseau tollerava appena la coltivazione dei giardini e aborriva quella delle piante esotiche, che considerava una violenza contro la natura; dunque restituì il dono e interruppe la corrispondenza. La vera svolta si produsse però qualche anno dopo. La duchessa aveva conosciuto Daniel Solander, forse presentatogli da Collinson, poco tempo dopo il suo arrivo dalla Svezia. Nel novembre 1771, dopo il ritorno dall'Australia, egli si recò con Banks a Bulstrode per farle omaggio di semi e campioni d'erbario. Seguirono dotte discussioni in cui fu coinvolto Lightfoot. Pochi giorni dopo, la duchessa e Mrs Delany visitarono il British Museum, con Solander a fare loro da cicerone. Si spostarono poi a casa di Banks che mostrò loro altri esemplari. Questi eventi acutizzarono l'interesse della duchessa per la botanica, e ne nacquero probabilmente l'erbario dipinto affidato a Ehret e l'erbario a decoupage creato da Mrs Delany. Ma la conseguenza principale fu la trasformazione di una parte del giardino in vasto orto botanico secondo il modello del giardino dei farmacisti di Chelsea, con le piante "piantate separatamente secondo la loro specie". Fu probabilmente in questo stesso periodo che, per usare le parole di Lightfoot, la duchessa concepì il progetto di "far descrivere e pubbicare tutte le specie sconosciute dei tre regni della natura". Incaricò Solander di occuparsi delle conchiglie; secondo la testimoniamza di Banks, egli dedicava a questo compito un giorno alla settimana. Tuttavia le morti di Solander nel 1782 e quella della stessa duchessa tre anni dopo, misero fine a questo sogno tanto ambizioso quanto impossibile. Poco dopo la sua scomparsa, il figlio, il terzo duca di Portland, decise di mettere in vendita l'enorme collezione creata dalla madre (erano almeno 60.000 oggetti): c'erano creditori da pagare ed egli stesso aveva bisogno di denaro per la sua carriera poltica. Lightfoot dovette trasformare il catalogo della collezione cui lavorava da anni in catalogo d'asta; quest'ultima, tenuta nella residenza di Whitehall, si aprì il 24 aprile 1786 e si protrasse per oltre due mesi, terminando il 3 luglio. Vi parteciparono centinaia di londinesi e la collezione, divisa in 4000 lotti, fu interamente dissolta. La famiglia riacquistò solo alcuni pezzi di interesse artististico, tra cui un prezioso vaso vitreo di epoca augustea con decorazioni a cammeo; la duchessa l'aveva acquistato nel 1784 da sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli; in precedenza per 150 anni era appartenuto alla famiglia Barberini. Era il pezzo più prezioso, fu messo in vendita il penultimo giorno dell'asta e per aggiudicarselo il duca dovette sborsare 1,029 sterline, una somma enorme per l'epoca. Oggi è una delle gemme del British Museum ed è noto come Vaso Portland.  Un enigma botanico Quanto alle "rose Portland", la loro storia è molto meno lineare, anzi è tanto contraddittoria e intricata da costituire un vero mistero. La versione a lungo dominante è quella riportata da Graham Stuart Thomas in Le rose antiche da giardino (data originale 1979): la progenitrice di questo gruppo di rose era presente nel vivaio Dupont di Parigi nel 1809; Dupont l'avrebbe ottenuta dall'Inghilterra e le avrebbe dato il nome della duchessa di Portland "che probabilmente la trovò o la ottenne dall'Italia all'inizio del secolo". In Inghilterra fu chiamata Rosa paestana, perché si riteneva fosse originaria della zona di Paestum, oppure "Scarlet four season Rose" perché era rosso vivido e ripeteva la fioritura in autunno. Se questa versione è corretta, dato che, come abbiamo visto, la nostra duchessa di Portland morì nel 1785, l'introduttrice non sarebbe lei, ma un'altra duchessa. Beales in Le rose classiche (data originale 1985) si rifà sostanzialmente alla medesima versione, ma si discosta da Thomas affermando che giù in Inghilterra era chiamata Rosa portlandica; aggiunge poi in nota che Sally Festing, autrice di una biografia della seconda duchessa, ha evidenziato che era già elencata nel catalogo di un vivaio inglese nel 1784, il che "deve pure mettere in dubbio l'Italia come suo paese d'origine". E, aggiungo io, rimettere in gioco la nostra duchessa. Ulteriore enigma è l'ascendenza di questa rosa. Nell'opera già citata, Thomas riporta che "era considerata come un incrocio tra la rosa francese (Gallica) e la Damascena autunnale"; egli però la ritiene piuttosto "una ibrido rosa Cinese - Damascena - rosa Francese" e aggiunge: "Dal colore e dal comportamento nano [...] si può presumere che la rosa Cinese progenitrice in questione fosse la cremisi Cinese di Slater" (Slater's Crimson China). Beales è invece convinto che "nessuna rosa cinese sia comunuqe coinvolta" ma che vi abbiano avuto parte attiva la Rosa x damascena bifera ('Quatre Saisons') per la rifiorenza e la R. gallica officinalis ('Rosa del farmacista') per il portamento ordinato e compatto. Il mistero ha ovviamente sollecitato la curiosità dei rodologhi e suscitato ulteriori ricerche. A fare il punto, e dare la risposta definitiva, è Peter Harkness in The Rose. A Colourful Inheritance (2005). In primo luogo egli ricorda che la rosa Portland è conosciuta sotto ben otto nomi: Rosa paestana, R. 'Portlandica', 'Duchess of Portland', Portland Crimson, 'Monthly Rose', 'Portlandia', 'Portlandica', 'Rosier de Portland'. Quindi riassume lo stato dell'arte così: "Le descrizioni di questa rosa nella letteratura non si contano. Si dice che sia originaria del Dorset, o di Beaconsfield, o forse di Napoli, negli anni '70 o '90 del 1700. Quanto alla sua ascendenza, si dice che coivolga unicamente gallica, oppure una damascena e una gallica, o una cinese e una damascena". Secondo Harkness, tutto questo garbuglio nasce dal fatto che "in realtà ci sono due diverse Portland", una nata in Inghilterra negli anni '70 del Settecento, l'altra introdotta da Dupont, giardiniere dell'imperatrice Giuseppina, all'inizio dell'Ottocento. La differenza salta all'occhio osservando la prima nel giardino della Royal National Rose Society, dove è coltivata sotto l'etichetta 'Duchess of Portland', e la seconda nel giardino parigino della Bagatelle, dove è coltivata come R. paestana. La rosa "inglese" (chiamiamola così per comodità), come risulta da cataloghi di vivai e da testi dell'epoca (come la monografia Roses, pubblicata da Henry C. Andrews nel 1805) nacque nei giardini del duca di Portland a Bulstrode prima del 1775, data in cui è elencata da Weston tra le rose "facilmente reperibili" sotto il nome 'Portland Crimson Monthly Rose'; la stessa data è riportata da Trees & Shrubs Hardy in the British Isles che però la chiama 'Portlandica'. Nel 1782, come ‘Portland’ era presente nel catalogo del vivaio Brunton e Forbes di Birmingham; veniva venduta a uno scellino, prezzo che, secondo Harkness, "suggerisce che non si trattasse di una novità". Intorno al 1785, fece la sua comparsa in Francia. E' identificabile nella rosa della Royal National Rose Society; l'aspetto generale, le foglie, i fiori rosa profondo indicano la parentela con la gallica, mentre la modesta rifiorenza riflette quella con la damascena. Veniamo invece a quella "francese"; l'unica certezza è che André Dupont iniziò a coltivarla nel 1803, quando la ricevette dall'Inghilterra. Nel 1809 era chiamata Rosier de Portland e Redouté la dipinse sotto questo nome. Nel 1811 Claude-Thomas Guerrepain nell'Almanach des Roses ne diede una precisa descrizione esaltandone "la preziosa qualità di fiorire dalla primavera all'autunno" e il bellissimo punto di rosso. E' la rosa di Bagatelle. Il brillante colore scarlatto e la rifiorenza hanno fatto a lungo pensare che uno dei genitori fosse una rosa rossa cinese, anche se l'aspetto generale, le foglie e i cinorrodi mostrano maggiori affinità con la Damascena. Le analisi del DNA di cinque rose Portland, condotte da Olivier Raymond dell'università di Lione, ha mostrato parentele con Damascena, Gallica e Centifolia, ma non con le cinesi. Rimane da capire la ragione del nome Portland e l'eventuale connessione con la seconda o la terza duchessa. Nel 1805, parlando della rosa di Bulstrode, Andrews riferisce che sarebbe stata chiamata così "in onore della defunta duchessa di Portland"; Harkness contesta questa affermazione: a suo parere nel Settecento non era ancora invalsa l'abitudine di dare alle rose il nome di una persona; gli sembra più probabile che i nomi 'Portland' o 'Portlandica' si riferiscano al luogo di origine, la tenuta di Bulstrode dei duchi di Portland. Quanto alla rosa "francese", abbiamo due versioni: una, che abbiamo già visto sotto la penna di Graham Stuart Thomas, pretende che una duchessa di Portland l'abbia portata o ottenuta dall'Italia attorno al 1800; l'altra che Dupont l'abbia ottenuta dall'Inghilterra nel 1803 e battezzata 'Rosier de Portland' in segno gratitudine per la terza duchessa di Portland per averlo aiutato a persuadere l'Ammirigliato, nonostante il blocco continentale, a concedere un passaporto al vivaista John Kennedy per trasportare in Francia questa e altre rose destinate ai giardini della Malmaison . Nessuna delle due storie può essere vera, per la semplice ragione che né nel 1800 né nel 1803 viveva una qualche duchessa di Portland. Sappiamo già che la seconda duchessa, ovvero Margaret Cavendish Bentinck, morì nel 1785. La terza duchessa, ovvero sua nuora Dorothy Bentinck nata Cavendish, morì a sua volta nel 1794, e non ci sarebbe stata una quarta duchessa fino al 1809, quando, con la morte del terzo duca, che non si risposò, il titolo passò al quarto duca e a sua moglie. Inoltre, Dupont non chiamò la rosa 'Duchess de Portland', ma 'Rosier de Portland'; l'ipotesi di Harkness è che l'omaggio fosse diretto al terzo duca di Portland il quale, come Segretario di stato ininterrottamente dal 1794 al 1801, quindi, dopo un breve periodo all'opposizione, dal 1803 Presidente del Consiglio privato e poi Primo ministro, "era certamente nella posizione di aiutarlo a ottenere un passaporto per le sue rose". Anche il nome R. paestana probabilmente non ha alcun rapporto diretto con l'Italia e Paestum; si tratta piuttosto di una semplice reminescenza della letteratura classica in cui le rose di Paestum erano celebrate per la loro bellezza, il profumo, il vivace colore rosso e la rifiorenza autunnale.