|

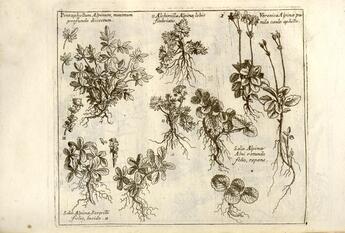

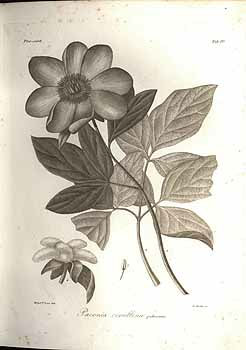

Firenze è la sede dell'Erbario centrale italiano, il più grande del nostro paese e uno dei primi dieci al mondo. L'importante collezione di briofite risale al lascito di un medico svizzero appassionato di botanica che si traferì in Italia e si fece fiorentino: Émile Levier. Raccoglitore meticoloso ed entusiasta, erborizzò non solo in Toscana, ma anche in Campania, in Abruzzo, nelle Alpi e, al di fuori dei nostri confini, partecipò a quattro spedizioni in aree all'epoca poco conosciute. Quando le briofite (muschi ed epatiche) occuparono il centro dei suoi interessi, con raccolte proprie e con l'apporto di una gigantesca rete internazionale, creò un vastissimo erbario briologico che dopo la sua morte passò appunto all'Erbario centrale. Lo ricorda l'esotico genere Levieria.  Piante montane e briofite Il 21 agosto 1875 due escursionisti affrontano l'impegnativa scalata del Corno grande del Gran Sasso. Sono il medico Émile Levier e sua moglie Mathilde. A motivarli, più della passione sportiva, è l'amore per le piante. Émile (ma da quando dalla nativa Svizzera si è trasferito a Firenze non gli spiace essere chiamato Emilio) è infatti un appassionato botanico e da quando vive in Italia dedica l'estate e tutto il tempo lasciato libero dalla professione medica all'esplorazione della flora e da qualche tempo l'Abruzzo è diventato la sua area di caccia preferita. Sui ghiaioni e nelle fessure delle rocce attorno ai 2700-2900 metri, vivono numerose specie rupicole: Levier riconosce Papaver alpinum (oggi Oreomecon alpina), Draba cuspidata e l'endemismo appenninico Cerastium thomasii. È Mathilde la prima a notare una piccola specie a pulvino con fiori ormai secchi. I due Levier ne raccolgono pochi esemplari per l'erbario. Nel luglio dell'anno successivo la pianticella viene rinvenuta in piena fioritura al di sopra del Campo di Giove sulla Majella da due dei numerosi corrispondenti botanici di Émile, Pierre Edmond Boissier e Louis Leresche, anch'essi svizzeri e appassionati raccoglitori. Gli esemplari prontamente e generosamente condivisi con Levier gli confermano che si tratta di una specie inedita di Androsace; la battezza doverosamente A. mathildae, in onore della "coraggiosa moglie che per prima vide la rara pianticella durante l' ascensione del Gran Sasso [...] e con me ne raccolse pochi esemplari". Segnalata solo in Abruzzo, appunto sulle pendici del Gran Sasso e della Majella, questa deliziosa piccola pianta è forse il più prezioso rinvenimento di Émile Levier (1839-1911). Nato a Berna, dove si laureò in medicina e per tre anni prestò servizio negli ospedali cittadini, dopo un anno trascorso a Parigi come medico interno, nel 1865 si trasferì a Firenze aprendo uno studio di medico-chirurgo. Apprezzato per le capacità professionali, l'affabilità e la conoscenza delle lingue, era ricercato soprattutto dalla folta colonia di stranieri che viveva nella capitale toscana. Per diversi anni, nel periodo estivo prestò servizio come medico termale ai Bagni di Bormio in Valtellina e per qualche estate a Boscolungo nel Pistoiese (oggi è la nota stazione sciistica dell'Abetone). Amava questi soggiorni in montagna perché gli offrivano molte occasioni per coltivare la sua passione per la botanica, nata nell'adolescenza grazie all'amicizia con Charles-Henri Godet. Dotato di "memoria ferrea, occhio sicuro e acuto" (come scrisse Sommier nel suo elogio funebre) era un raccoglitore nato. Dopo il trasferimento a Firenze, iniziò ad esplorare dapprima la flora dei dintorni, per poi allargare sempre più il raggio delle sue esplorazioni. Infatti nella capitale toscana trovò un ambiente assai stimolante; le sue ricerche furono incoraggiate da Filippo Parlatore, impegnato nella pubblicazione della sua Flora d'Italia, e da Teodoro Caruel che si avvalse di molti suoi materiali per i supplementi al Prodromo della flora toscana. Strinse poi una fervida amicizia con Stefano Sommier che, come vedremo, fu suo compagno nella sua più impegnativa avventura botanica. In Italia erborizzò, oltre che in Toscana, nelle Alpi Retiche, nella penisola sorrentina, a Capri, ad Ischia e ripetutamente in Abruzzo dove, oltre al Gran Sasso e alla Majella, esplorò il Monte Velino, Scanno e l'Altopiano delle Cinquemiglia, sempre riportando copiose raccolte che condivise generosamente con il Museo botanico fiorentino, pur andando a costituire anche un ricco erbario personale, accresciuto da scambi con i numerosissimi corrispondenti. Fuori d'Italia, partecipò a quattro spedizioni. Nel 1878 e poi nuovamente nel 1879 visitò il nord della Spagna e del Portogallo con Boissier e Leresche, come lui membri della Société botanique de Genève ; il capo incontestato della spedizione era il più esperto e noto Boissier, mentre a Levier, il solo medico, spettava il compito di "curare i suoi colleghi se si fossero ammalati, senza per questo perdere il suo diritto ad erborizzare". Inoltre, si contava sulla sua energia, visto che era "più giovane della metà e perciò più agile". Il momento culminante della spedizione fu l'esplorazione del Pico de Europa, all'epoca largamente inesplorato, dove i tre botanici poterono raccogliere molte piante alpine, tra cui una nuova specie di Pimpinella pubblicata da Leresche come P. siifolia (oggi Parapimpinella siifolia). Ma Levier poté anche approfittare del "diritto ad erborizzare" per fare un'ampia raccolta di muschi (oltre cento specie e varietà). Ne leggiamo l'elenco in Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne et le Portugal en 1878 et 1879, scritto a quattro mani da Levier e Leresche. Nel 1880 esplorò la Corsica con Charles Forsyth Major, studiando in particolare le piante montane e le affinità e le differenze con la flora sarda; infine nel 1887 fu la volta di un viaggio di quattro mesi nel Caucaso con Sommier, nel corso della quale i due esaminarono la vegetazione di 85 località diverse, raccogliendo più di diecimila esemplari che poi descrissero in Enumeratio plantarum anno 1890 lectarum. Inizialmente, Levier si occupò di angiosperme, pubblicando una serie di rilevanti lavori sull'origine e la diffusione dei tulipani in Italia e in Europa, ma poi il centro del suo interesse si spostò sempre più verso le crittogame, in particolare i muschi e le epatiche (secondo Sommier "materia adattattissima [sic] al Levier, così oculato indagatore delle cose minute"). L'assidua ricerca di briofite lo portò in Toscana, in Valtellina, nell'alto Novarese e in Valle d'Aosta. Per procurarsi esemplari esotici creò una rete di corrispondenti - così vasta da essere stata definita "universo" - che includeva amici, viaggiatori, missionari, funzionari coloniali. Forse per eccessivo perfezionismo, pubblicò poco, ma diede un enorme contributo ai lavori altrui riorganizzando materiali, determinando esemplari, abbozzando studi che poi altri avrebbero completato. Per anni scrisse contributi e accumulò materiali per una monografia sul genere Riccia, per la quale preparò anche perfette tavole a colori (era un eccellente illustratore botanico), ma la morte gli impedì di completarla, così come uno studio sulla distribuzione altimetrica dei muschi. Forte fumatore, incominciò ad accusare problemi cardiaci che nel 1911 lo portarono alla morte. Una parte dell'erbario fu donato dalla vedova (Mathilde Levier, assidua compagna di escursioni botaniche) all'Erbario centrale di Firenze, il resto fu venduto dagli eredi ed acquistato sempre dalla stessa istituzione. La parte più preziosa è costituita dell'erbario briologico, creato da Levier sia con raccolte dirette sia con gli apporti dei suoi corrispondenti, fino a diventare il più vasto d'Italia. Lo è probabilmente ancora oggi, tanto da essere stato utilizzato ancora all'inizio di questo secolo come base di partenza della Flora dei Muschi d’Italia.  Un omaggio dalla foresta pluviale Levier, finché la malattia non glielo impedì, fu un medico e, anche se collaborò al Museo botanico fiorentino e all'erbario, non ebbe mai alcun ruolo accademico o istituzionale (tranne che, a partire dal 1889, come membro della Società botanica italiana di cui fu più volte consigliere). Forse per questo andava a genio anche a quel bastian contrario che fu Odoardo Beccari che nel 1877 volle dedicargli il genere Levieria con parole affettuose: "È all'amico Dr. E. Levier, distinto ed appassionato cultore della botanica, che dedico questo nuovo genere". Con Levieria (famiglia Monimiaceae), dalla Toscana e dai monti d'Italia ci trasferiamo nelle foreste pluviali delle Molucche, della Nuova Guinea e dell'Australia settentrionale. Sono questi l'areale di diffusione e l'habitat delle sue sette specie, costituite da alberi o arbusti, raramente rampicanti, che vivono soprattutto nelle foreste pluviali di bassa montagna, tra 1200 e 3000 metri. Sono dioiche, con piante maschili distinguibili per i tepali separati ed arrotondati portati su un piccolissimo ricettacolo piatto e piante femminili caratterizzate da un ricettacolo a coppa usualmente quadrilobato; in fase di sviluppo le drupe rimangono esposte dall'arricciatura del ricettacolo, con i tepali al margine. Il centro di diversità è la Nuova Guinea, dove sono presenti tutte e sette le specie; una si estende alle Molucche e una al Queensland.

0 Comments