|

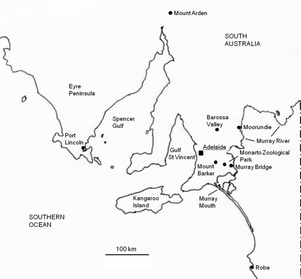

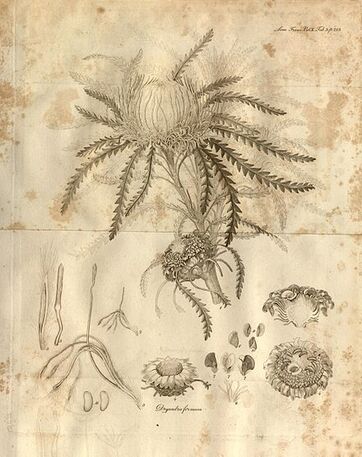

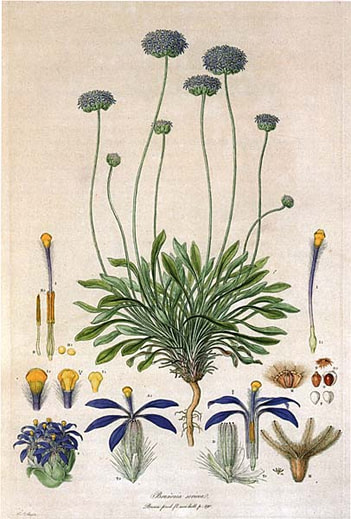

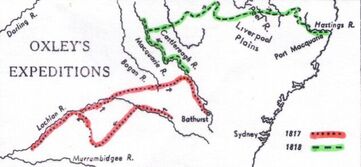

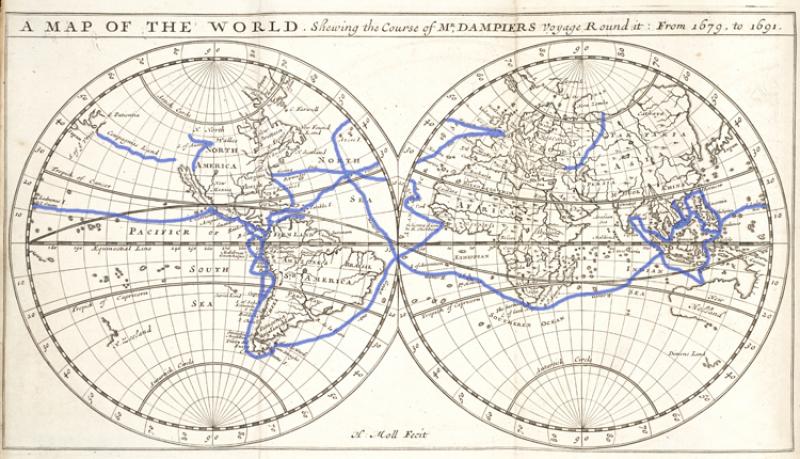

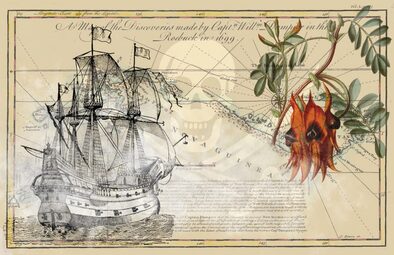

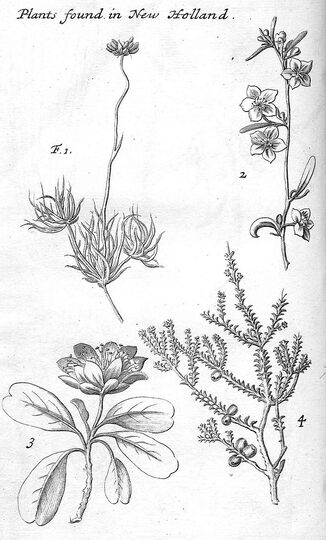

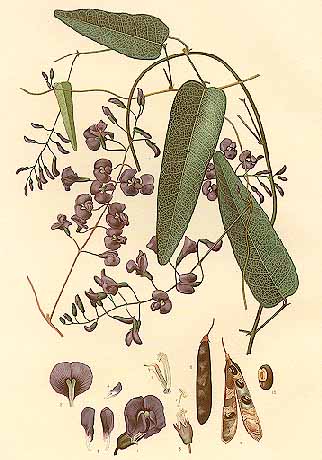

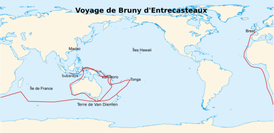

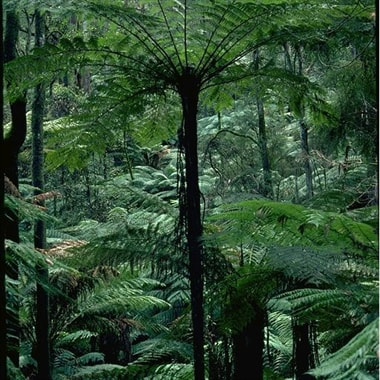

Furono tre i continenti (se non contiamo qualche mese in un quarto e un breve scalo nel quinto) a fare da sfondo alla vita di Hans Hermann Behr, dottore in medicina e poliedrico naturalista e scrittore. Nato e formatosi in Germania, una prima visita lo portò per un po' più di un anno in Australia ad esplorare l'area di Adelaide, all'epoca meta di molti coloni tedeschi. Ritornò poi a casa, ma la rivoluzione del '48 - a suo dire - lo trasformò in esule, prima di nuovo in Australia, poi per breve tempo nelle Filippine, infine per più di mezzo secolo in California. Arrivò a San Francisco proprio in coincidenza con l'inizio della febbre dell'oro (l'unico prodotto della natura che non lo interessò mai) e fu testimone della tumultuosa crescita della città e della distruzione di un ambiente naturale che aveva potuto vedere ancora intatto. Prolifico cacciatore di piante e insetti in Australia, nonché autore di interessanti articoli antropologici, in California ebbe un ruolo di primo piano nell'Accademia delle scienze e fu soprattutto entomologo (era uno specialista e grande collezionista di lepidotteri); ritornò però alla botanica quando venne chiamato a insegnarla alla facoltà di farmacia. Fin qui lo scienziato, ma Behr, noto per il suo umorismo sferzante, fu anche scrittore, con all'attivo due romanzi in tedesco e scritti umoristici che spesso sfociano nel non sense. Lo ricordano gli eponimi di numerose piante e insetti e il monotipico genere Behria, endemico dell'estremità meridionale della Baja California.  Una fruttuosa prima spedizione in Australia Quando morì, a quasi 86 anni, il San Francisco Chroniclelo lo definì "un'autorità di rilevanza mondiale" in molti campi della scienza, da annoverare tra "i giganti della mente". Eppure oggi il medico tedesco naturalizzato statunitense Hans Hermann Behr (1818-1904) è quasi dimenticato, non fosse per una località australiana (Behr Creek), una strada di San Francisco (Behr Avenue), una manciata di nomi di piante e un romanzo che ogni tanto viene ripescato e ristampato. Fu infatti molte cose durante la sua lunga vita: medico per professione e necessità, naturalista, raccoglitore e collezionista di insetti e piante per passione, insegnante e divulgatore, scrittore di romanzi e sketch comici che me lo fanno immaginare come un Mark Twain (o un O. Henry) della botanica. Come loro era un umorista, non di rado pungente e più spesso surreale. Behr nacque a Köthen, la capitale del principato di Anhalt, in una famiglia che da generazioni forniva all'amministrazione alti funzionari. Fin dagli anni del ginnasio rivelò uno spiccato talento per le lingue - nel suo necrologio Alice Eastwood, esagerando, scrisse che parlava tutte le lingue europee - e studiò, oltre al latino e al greco, persino l'ebraico. Amava già la natura ed era già un accanito collezionista; all'epoca collezionava uova di uccelli e si racconta abbia rubato un nido di cigni reali per procurarsi le loro uova. Nel 1837 si iscrisse all'università di Halle, poi alla facoltà di medicina a Würzburg dove si innamorò della botanica; era un attivo membro della confraternita studentesca Corps Moenania, per sostenere i colori della quale partecipò a 27 duelli. Si tratta dello sport alquanto cruento del Mensur, nel quale i contendenti si affrontavano con la spada per dimostrare il proprio coraggio, riportandone frequentemente ferite e cicatrici al volto, poi esibite con orgoglio. E' il caso anche di Behr che ne aveva più di una. Completò poi gli studi all'università di Berlino, dove nel marzo del 1843 ottenne la laurea in medicina. A Berlino forte era l'influenza sia di Humboldt sia del geografo Karl Ritter. Entrambi lo incoraggiarono a visitare paesi lontani per approfondire sul campo lo studio di botanica e entomologia. Behr scelse l'Australia sudorientale, che proprio in quegli anni stava attirando ondate di immigrati tedeschi. A partire dal 1838, gruppi di coloni tedeschi avevano cominciato a stabilirsi nell'area di Adelaide, in quella che all'epoca era la colonia dell'Australia del Sud. Tra di loro c'erano vignaioli del Reno reclutati per avviare la coltivazione industriale della vite, contadini poveri della Slesia e della Sassonia, ma i nuclei più consistenti provenivano dalla Prussia ed erano guidati da missionari luterani. Nel 1842 27 famiglie si stabilirono nella valle di Barossa e battezzarono il loro villaggio Bethanien in ricordo della città biblica, rinomata per la sua fertilità. Il 27 maggio 1844 Behr si imbarcò a Brema sulla George Washington e il 12 settembre sbarcò ad Adelaide. Da una lettera diretta alla Società entomologica di Stettino, risulta che a novembre si trovava a Bethanien ed aveva già iniziato ad esplorare attivamente la zona, la cui fauna e flora all'epoca erano quasi completamente ignote alla scienza europea. Dapprima esplorò la valle del Barossa, poi si spinse sempre più lontano, con escursioni che coprono un raggio di 100 km a nord e ad est di Adelaide, tra il Golfo di St. Vincent e il fiume Murray. A più riprese tra l'autunno del 1844 e l'inverno del 1845 visitò il Light River, nella primavera del 1845 esplorò le pinete nei pressi di Gawler, tra la primavera e l'inizio dell'estate la Barossa Range, a maggio i fiumi Murray e Onkaparinga, ad agosto i Murray Flats. Non sappiamo in quale data scalò il Monte Barker a sudest di Adelaide. Oltre a raccogliere grandi quantità di piante ed insetti (era particolarmente interessato a coleotteri e lepidotteri) non mancò di osservare i costumi degli aborigeni, dedicando particolare attenzione al linguaggio e ai corroboree, le cerimonie rituali, che in due scritti che avrebbe presentato alla Società geografica di Berlino non avrebbe esitato a paragonare alle cerimonie religiose cristiane. Dopo 13 mesi, ripartì per l'Europa, imbarcandosi il 9 ottobre 1845 ad Adelaide su una piccola nave, la Heerjeebhoy Rustomjee Patel, di cui era l'unico passeggero oltre alla moglie del comandante. Nello stretto di Lombok, essa fu attaccata dia pirati e dovette rifugiarsi a Bali. Poi il viaggio proseguì senza altri incidenti via Città del Capo per Amsterdam, dove Behr sbarcò il 19 maggio 1846. Da qui dovette raggiungere Köthen, dove sarebbe vissuto fino al 1848. Ora si trattava di pubblicare l'ingente materiale raccolto. Anche se egli stesso presentò le sue raccolte in articoli comparsi nel 1847 su Entomologische Zeitung e Linnaea, si affidò soprattutto alla collaborazione di alcuni amici ed esperti: per i lepidotteri Johann Christoph Friedrich Klug, per i coleotteri Ernst Friedrich Germar, per le piante Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Preceduta da un importante saggio introduttivo di Behr sulla flora dell'Australia meridionale, la descrizione delle circa 200 specie di piante da lui raccolte fu pubblicata da Schlechtendal nel numero 20 di Linnaea (1847). Egli ne considerò nuove per la scienza una settantina, e molte le nominò in onore dell'scopritore; tra di esse, per limitarci alle denominazioni tuttora accettate, Prostanthera behriana e Glischrocaryon behrii.  Ritorno in Australia A Köthen Behr non si occupava solo delle sue raccolte australiane e della propria carriera di medico; si interessava attivamente di politica. Come tanti giovani tedeschi in quegli anni agitati, aspirava a un mutamento politico in senso democratico e progressista, e si avvicinò a posizioni socialiste, causando sconcerto e preoccupazione nella sua conservatrice famiglia. Tanti anni dopo, in un romanzo autobiografico, egli l'avrebbe raccontato spiritosamente così: "Ero giovane, ero un socialista e fanatico dell' emancipazione in differenti direzioni [...]. Nel glorioso 1848 mi resi colpevole di ogni sorta di misfatti e mi consideravo una persona pericolosa perché ero impegnato a rompere le finestre del ministro della mia patria". Non ebbe certamente un ruolo di primo piano negli eventi rivoluzionari, del resto pacifici, che toccarono anche la periferica Köthen, ma era abbastanza coinvolto da spingere il padre, il cancelliere municipale Carl Ludwig, a finanziargli un secondo viaggio in Australia, prima che si compromettesse definitivamente. Tuttavia, anche se nei suoi anni americani gli piacque presentarsi come un esule politico, forse dietro la sua partenza c'erano anche altre ragioni. Con il favore del duca Friedrich Ferdinand, Köthen era diventato il maggior centro di diffusione dell'omeopatia: qui visse e lavorò a lungo il fondatore Samuel Hahnemann, qui nel 1845 Arthur Lutze aprì uno studio che attirava frotte di clienti (nel 1855 si sarebbe trasformato nel primo, celebre e redditizio, ospedale omeopatico). La concorrenza di Lutze, ai suoi occhi nient'altro che un ciarlatano, riduceva le già scarse prospettive di carriera di Behr e fu questo, presumibilmente, più che la situazione politica e le pressioni familiari, a deciderlo a lasciare per sempre l'Europa per cercare fortuna in Australia. Almeno stando al sarcastico proclama con il quale annunciò la sua decisione ad amici e colleghi: "Convinto che il dottor Lutze resterà qui e che gli altri medici dovranno lasciare il paese, ho l'onore di informare i miei amici e mecenati che lascio la mia patria [...] e con la presente chiedo ai miei colleghi di fare lo stesso". Quale che fosse la motivazione reale, il 15 giugno 1848 Behr si imbarcò come medico di bordo sul Victoria, diretto a Adelaide via Rio de Janeiro. Rallentato da una squadra navale danese nel Mare del Nord, il vascello arrivò in Australia solo a novembre. Pochi giorni dopo lo sbarco, Behr era di nuovo a Bethanien, dove forse aveva pensato di stabilirsi come medico. Invece come due anni prima il desiderio di avventura e l'amore per le scienze naturali presero il sopravvento: a novembre esplorò il Salt Creek, tra novembre e gennaio 1849 il Barossa Range e il versante orientale del Mount Lofty Range, nel marzo 1849 il fiume Murray. Più o meno nello stesso periodo erano arrivati in Australia diversi altri naturalisti tedeschi le cui strade dovettero incrociarsi con quella di Behr; citiamo i due più famosi: Ferdinand von Mueller (all'epoca ancora un oscuro farmacista senza von), futuro botanico coloniale del Victoria e direttore dell'orto botanico di Melbourne, e William Hillebrand, futuro esploratore della flora hawaiana. Le etichette degli erbari dimostrano che nel novembre 1848 Mueller e Behr dovettero erborizzare insieme nel Barossa Range e lungo il Salt Creek; più tardi Mueller gli dedicò Lasiopetalum behrii che Behr era stato il primo ad osservare. Quanto a Hillebrand, arrivato ad Adelaide nel marzo 1849, la sua amicizia con Behr dovette essere piuttosto stretta se i due, in una data che purtroppo non conosciamo (forse settembre 1849) lasciarono insieme l'Australia per trasferirsi a Manila, con l'intenzione di aprire ciascuno uno studio medico. Secondo una nota pubblicata su un giornale dell'epoca, prima di partire Behr avrebbe inviato le sue recenti raccolte a William Jackson Hooker, ma di questo invio si sono perdute le tracce. Tanto Behr quanto Hillebrand nel dicembre 1849 ottennero la licenza per esercitare la medicina nelle Filippine, ma vi rimasero pochi mesi, durante i quali nessuno dei due risulta aver fatto raccolte; alla fine di settembre 1850 Behr si trovava sicuramente a San Francisco, dove alla fine di novembre sarebbe stato raggiunto da Hillebrand. Ma mentre questi ripartiva quasi immediatamente per Honolulu, Behr fece di San Francisco la sua nuova casa: vi sarebbe rimasto per più di mezzo secolo, fino alla morte, allontanandosene solo per un breve viaggio in Europa nel 1853, allo scopo di recuperare e condurre con sé la fidanzata Agnes Omylska.  Mezzo secolo in California Nella California che si andava tumultuosamente popolando per la corsa all'oro (uno dei pochi prodotti della natura che mai lo interessò, stando alle sue dichiarazioni), Behr divenne presto uno figura riconosciuta dell'ambiente intellettuale e scientifico. Aveva uno studio medico, che cambiò spesso indirizzo, e come a Köthen si trovò ad affrontare la concorrenza dell'omeopata Lutze, qui si vide rubare i clienti da sedicenti medici che in realtà erano barbieri intraprendenti, infermieri o studenti che non erano riusciti a superare gli esami di medicina. Dato che non aveva peli sulla lingua e non esitava a mettere in ridicolo questi ciarlatani, Behr si fece così molti nemici; uno di loro, che scriveva gratuitamente per un giornale locale in lingua tedesca, inscenò un'accanita campagna di stampa contro di lui, accusandolo di essere un gesuita, anzi il peggiore dei gesuiti. Il motivo? Behr era cattolico e insolitamente religioso per un uomo di scienza. Anche se ridicola, l'accusa gli fece perdere molti clienti luterani. Behr non divenne mai ricco con il suo lavoro di medico, cui del resto continuava ad affiancare molteplici interessi scientifici e, come scopriremo, artistici. Era impegnato in mille altre attività, per lo più volontarie e non remunerative. Non molto dopo il suo arrivo, una banda di ex deportati australiani, noti come Sydney Ducks, si rese responsabile di furti, estorsioni e incendi; nel 1851 appiccarono il fuoco a un negozio del centro, causando un incendio che arse quasi 2000 edifici. I cittadini esasperati risposero varando un comitato di vigilanza che non esitava a farsi giustizia da sé, con metodi come processi sommari, espulsioni forzate e linciaggi. Tra questi spicciativi giustizieri fai da te troviamo anche Behr. Un ruolo non molto coerente con il rivoluzionario del '48, così come non lo fu la supplica che rivolse al duca nel 1853, in occasione del suo ultimo viaggio in patria: "Sarebbe molto gradito e vantaggioso per la mia pratica medica a San Francisco se potessi ricevere uno dei titoli ducali dell'Anhalt - magari come consigliere di corte - in riconoscimento dei miei trattati di botanica". Ottenne quanto chiedeva, tornando in California con il titolo sospirato e l'incarico - del tutto onorifico - di console dell'Anhalt in California. Quel titolo pomposo non cambiò in nulla la sua situazione reale e continuò ad essere il medico povero in canna di sempre, ma intanto incominciò a farsi conoscere negli ambienti scientifici. Nel 1854 fu ammesso all'Accademia delle scienze californiana, fondata l'anno prima, di cui divenne uno degli animatori: all'epoca, gran parte dei naturalisti che operavano in California erano degli amatori, e Behr, che invece aveva una solida formazione accademica e una vasta esperienza sul campo, diede un contributo importante in termini di rigore scientifico. Dal 1864 al 1904, anno della sua morte, ne fu il vicepresidente, stringendo un duraturo sodalizio con George Davidson, presidente dal 1871 al 1887; a partire dal 1862, occupò a più riprese il ruolo di curatore del dipartimento di entomologia. In effetti, in California il suo interesse preminente divennero le farfalle, di cui esplorò anche le potenzialità economiche. Nel 1855 nel primo volume dei Proceedings dell'Accademia comparve una sua memoria dedicata a Saturnia rubra (oggi Hyalophora euryalus), ospite di Ceanothus thyrsiflorus, a suo parere altamente promettente come sostituto del baco da seta. I suoi tentativi di lanciare un'industria sericola a partire da questa farfalla autoctona fallirono, ma fu l'inizio di una estesa raccolta di bachi, fatti venire anche dall'estero, che andò ad aggiungersi alla sempre più vasta collezione di lepidotteri, in parte raccolti da lui, in parte ottenuti con scambi internazionali con altri naturalisti. Intorno al 1882, gli esemplari erano ormai 20,000. Tra il 1863 e il 1870 Behr dedicò ai lepidotteri almeno una decina di articoli pubblicati su riviste scientifiche come Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia,Transactions of the American Entomological Society e Entomologische Zeitung. La botanica non era mai stata dimenticata, ma tornò al centro a partire dal 1872, quando Behr fu nominato professore di botanica della Facoltà di farmacia della California. Faceva lezione due volte la settimana e ogni quindici giorni guidava i suoi studenti in escursioni botaniche nei dintorni; per loro scrisse Synopsis of the genera of vascular plants in the vicinity of San Francisco, with an attempt to arrange them according to evolutionary principles (1884), in cui conciliò la fedeltà al sistema linneano con l'apertura all'evoluzionismo. L'attenzione alle piante native è palese in Flora of the Vicinity of San Francisco, una guida da campo rivolta a un ampio pubblico. Alla rapida trasformazione dell'ambiente naturale in seguito all'esplosiva urbanizzazione della città (tra il 1850 e il 1885 la popolazione decuplicò, passando da 25.000 a oltre 250,000 abitanti), di cui era stato attento e consapevole testimone, dedicò Botanical Reminiscences, pubblicati nel 1891 e nel 1896, un documento straordinario su ambienti e piante oggi scomparsi e sull'introduzione di piante esotiche. A quest'ultima contribuì - e non sempre in modo felice: in questo sì, pericoloso - lo stesso Behr che si era mantenuto in contatto epistolare con Mueller e per suo tramite introdusse in California diverse piante australiane, tra cui l'invasiva Avicennia marina subsp. australasica e vari eucalipti. Ma non è finita: oltre che antropologo, entomologo e botanico, il poliedrico personaggio fu anche un dotato scrittore. A indirizzarlo alla scrittura fu il viaggiatore e narratore tedesco Friedrich Gerstäcker che durante il suo viaggio attorno al mondo fece tappa nella California della febbre dell'oro; era diretto in Australia e a San Francisco incontrò Behr; i suoi coloriti racconti sull'emigrazione tedesca in Australia lo colpirono talmente che gli suggerì di ricavarne un romanzo. Nacque così Auf fremder Erde ("Nella terra straniera"), pubblicato nel 1864 in Germania dalla casa editrice di Gerstäcker con la prefazione di quest'ultimo; Behr lo firmò con la pseudonimo Ati Kambang ("carattere allegro", "indole gaia") e vi descrisse in tono spesso umoristico i comportamenti e le interazioni tra i vari gruppi etnici di immigrati e gli aborigeni. L'editore invece rifiutò il secondo romanzo di Behr, Dritte Söhne ("I terzi figli") che si svolgeva in California e fu poi pubblicato a puntate su una rivista americana in lingua tedesca. Con queste credenziali, nel 1873 Behr fu tra i primi aderenti al Bohemian Club. Fondato l'anno prima e diversissimo ai suoi esordi dal club attuale, ritrovo di miliardari e politici di primo piano, era un'associazione informale di giornalisti, artisti e scrittori che si incontravano periodicamente nel retro di un locale, il Jolly Corks. Qui, tra una bevuta e l'altra, i membri del Club presero l'abitudine di allestire spettacoli interni detti Jinks, che tipicamente sviluppavano un tema in forma di poesie, canzoni, scene teatrali. Behr vi trovò il palcoscenico ideale per il suo spirito ironico; le scenette, i monologhi e i non sense da lui creati per i jinks furono pubblicati poco dopo la sua morte da un gruppo di amici sotto il titolo The Hoot of the Owl ("Il grido della civetta") La civetta era il simbolo del club e Behr ne teneva una come animale da compagnia. Il suo carattere è stato descritto in vari modi, abbastanza contraddittori; aveva fama di eccentrico, di persona cordiale con gli amici ma sferzantemente ironica con chi incorreva nella sua disapprovazione. Rimase celebre uno scontro con il micologo Harvey Willson Harkness che nel 1887 era stato elettopresidente dell'Accademia delle scienze, battendo Davidson. Durante un'accesa discussione del comitato direttivo, non riuscendo a smontare la serrata argomentazione di Behr , Harkness sbottò "Vada al diavolo!", al che Behr rispose in tono cortese: "Dopo di lei, mio caro signore". Oltre a scrivere per riviste scientifiche sia statunitensi sia tedesche, Behr era in relazione epistolare con molti studiosi in entrambi i continenti. Nel 1898 la sua alma mater, l'università di Berlino, volle festeggiarlo conferendogli la laurea honoris causa con una solenne cerimonia. Behr morì a quasi 86 anni, nel 1904, lasciando all'Accademia delle scienze californiana libri, manoscritti e l'inestimabile collezione di insetti. Purtroppo tutto andò in fumo nell'incendio che distrusse la sede dell'accademia in conseguenza del devastante terremoto del 1906.  Riservato ai colibrì! Abbiamo già visto che Behr è ricordato dall'eponimo di diverse specie della flora australiana (e ovviamente di numerosi lepidotteri, tanto australiani come Etiella behrii quanto americani come Parnassius behrii ). E' invece endemica della Baja California Behria tenuiflora, unica specie del genere Behria, dedica dell'amico e collega Edward Lee Greene, curatore dell'erbario dell'Accademia delle scienze californiane fino al 1885, quindi primo professore di botanica all'università di Berkley. Con lui (come con Alice Eastwood che ne scrisse un commosso necrologio) doveva avere rapporti cordiali, se nella dedica Greene scisse: "Il genere è dedicato al nostro eccellente amico, il dr. H. Hermann Behr, professore di botanica della Facoltà di Farmacia dell'Università di California". Come ho accennato in questo post, la status del genere Behria, appartenente alla sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae, è discusso. Secondo alcuni studiosi va incluso nell'affine Bessera, ma i botanici dell'Università della Baja California, che studiano questo gruppo di piante da anni, ne sostengono l'indipendenza sulla base della distribuzione, della morfologia e dei dati molecolari. Infatti, mentre le quattro specie di Bessera si distribuiscono nel versante pacifico del Messico lungo la faglia vulcanica trans messicana, Behria è esclusiva dell'estremità meridionale della Baja California, dove è relativamente comune, crescendo dal livello del mare alla cima della catena montuosa, a circa 2200 metri d'altezza. Come le altre specie di questa sottofamiglia, è dotata di cormi, da cui emergono una o più foglie lineari e uno scapo che termina in un'infiorescenza a ombrella; tuttavia i fiori sono alquanto diversi: quelli di Bessera sono campanulati, con il tubo del perianzio che racchiude parzialmente l'ovario, quelli di Behria sono tubulari e il perianzio racchiude totalmente l'ovario. Come quelli di Bessera, anche i fiori di Behria sono vivacemente colorati, con tubo arancio vivo striato di giallo, e sono impollinati dal colibrì di Xantus Basilinna xantusii. In natura, fiorisce da settembre a febbraio, quando la temperatura si è fatta più fresca e può godere di un minimo di umidità. Piuttosto capricciosa e imprevedibile (può andare in dormienza anche per anni se non trova le condizioni giuste), è raramente coltivata nonostante la sua bellezza. Thad M. Howard in Bulbs for Warm Climates sostiene che in coltivazione tende a morire dopo un anno o due e conclude: "Forse è meglio lasciare questa specie al godimento dei colibrì della Baja California".

0 Comments