|

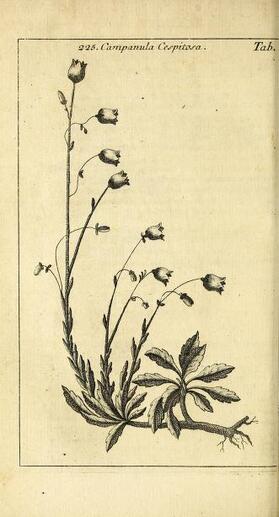

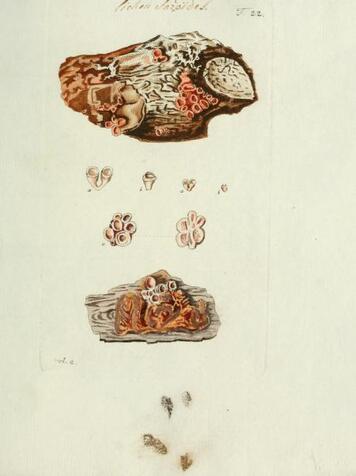

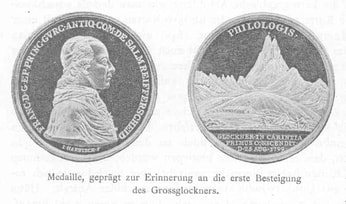

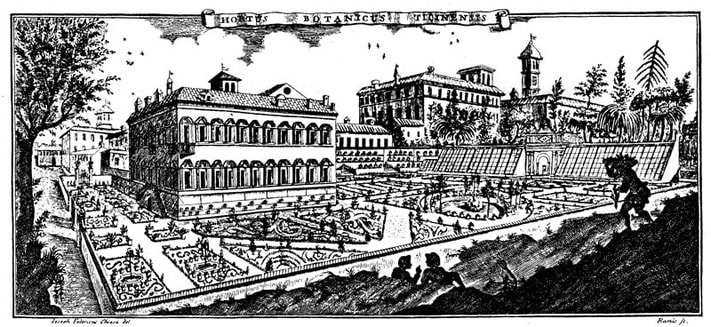

I due più antichi orti botanici della Lombardia nascono quasi contemporaneamente, nell'ultimo quarto del Settecento, nell'ambito delle grandi riforme teresiane che ebbero tra gli obiettivi anche lo svecchiamento dell'istruzione con una maggiore attenzione alla scienza. Erano infatti strettamente legati a due istituzioni didattiche: l'Università di Pavia e le scuole palatine di Brera. Anche se il personaggio è enigmatico e le decisioni in definitiva venivano prese a Vienna, nella loro nascita e primo sviluppo ebbe un qualche ruolo il conte Firmian, plenipotenziario per la Lombardia austriaca. Un merito che gli venne riconosciuto da Marsili con la dedica del notevole genere Firmiana (Malvaceae).  Mecenate delle arti e della scienza Intorno al 1760, all'abate Filippo Antonio Farsetti, proprietario del celebre giardino di Sala nel Padovano, giunsero "mandate non so da chi né da qual paese" sementi contrassegnate con la vaghissima etichetta Arbor excelsa ex China ("albero di grande altezza della Cina"). Seminate dall'abile giardiniere Francesco Pomai, produssero molte pianticelle che furono poi trapiantate tanto in serra quanto all'aperto; una, che "aveva perduto la cima e si era lateralmente divaricata in tre rami" fu donata da Sala a Giovanni Marsili, prefetto dell'Orto dei semplici di Padova. Allevata "diligentemente" e protetta d'inverno nella serra fredda, trapiantata in vasi via via più grandi, prosperò e "fu sì grata e cortese che in pochi anni volle a me dare il geniale e desiderato spettacolo de' primi suoi fiori coi primi suoi frutti condotti a perfetta maturità". Così Marsili racconta la prima fioritura in Europa della spettacolare Firmiana simplex, avvenuta nell'orto botanico padovano nel 1775. Diversi degli altri esemplari di Sala giunsero anch'essi a fioritura, ma solo qualche tempo dopo. La pianta, seppure sotto altri nomi, non era una novità assoluta. Sloane l'aveva vista in fioritura, ma in Giamaica (la pubblicò come Malva arborea), mentre Linneo, che ne possedeva un esemplare dal fusto non ramificato (per questo lo chiamò Hibiscus simplex) non lo aveva mai visto fiorire. Dunque Marsili fu il primo a poterne studiare fiori e frutti, capendo che andava assegnata a un genere proprio. Era un albero senz'altro di grande bellezza, dunque perfetto da dedicare a un potente. Marsili scelse il conte Carlo Firmian, ministro plenipotenziario della Lombardia austriaca, morto pochi anni prima, che poteva vantare qualche merito come mecenate della botanica: "E' a lui dovuto dai Botanici tributo di particolare riconoscenza per la recente fondazione del Regio Giardino di Pavia, portato in breve spazio d' anni, mercé le provide di Lui cure, la Sovrana munificenza, e la perizia, vigilanza e dottrina de' valenti suoi Presidi e Direttori, a tal grado di floridezza e di celebrità , che già gareggia co' più rinomati d'Europa". Come altre piante portano i nomi di Begon, Bignon, Eugenio di Savoia, Carlo di Braunschweig (dedicatario di Brunsvingia) o il patrizio veneto Morosini (dedicatario di Maurocenia), "la cui memoria anima l'industria, risveglia all' azione gl' ingegni e rincuora l' umanità - concludeva - passi a' posteri al pari d'esse nobilitato e fastoso con quello di FIRMIANA". Il conte Carlo Giuseppe Gottardo (Karl Joseph Gotthard) von Firmian (1716-1782) fu ministro plenipotenziario della Lombardia per 23 anni, dal 1758 alla morte. Gli storici sono divisi sul suo ruolo nella grande stagione delle riforme austriache in Lombardia: si va da chi vede in lui "il can da guardia dell'assolutismo" o almeno un mero esecutore, per altro indolente, delle direttive di Vienna, a chi al contrario ne sottolinea il ruolo propulsivo, soprattutto per quanto riguarda le riforme ecclesiastiche e l'applicazione delle dottrine giurisdizionaliste. Cadetto di una famiglia della nobiltà trentina che da secoli forniva funzionari tanto al principe vescovo di Trento quanto agli Asburgo e che nel Settecento ebbe un momento di gloria grazie all'arcivescovo di Salisburgo Leopold Anton Eleutherius von Firmian, zio del nostro, ebbe una formazione cosmopolita prima in Baviera e in Austria, poi nei Paesi Bassi dove studiò giurisprudenza, quindi a Parigi, dove frequentò gli ambienti giansenisti; un lungo viaggio di formazione lo portò in Italia, prima a Firenze poi a Roma, dove entrò in contatto con vari circoli intellettuali e iniziò a coltivare interessi filologici e antiquari. Tornato a Vienna, fu ammesso al Consiglio aulico; piuttosto attivo e impegnato nel suo ruolo, riunì attorno a sé una piccola accademia privata, in cui si discutevano e diffondevano le idee di Muratori, Genovesi, Montesquieu. Dal 1752 al 1758 fu ministro plenipotenziario, ovvero ambasciatore, a Napoli, quindi fu trasferito a Milano. In Lombardia la sua stella brillò soprattutto nel decennio 1760-1771: il suo stesso carattere indolente corrispondeva al prudente riformismo teresiano; spiacque invece a Giuseppe II, fin da quando visitò Milano nel 1769: lo giudicava titubante e inadeguato, così come riteneva datate e superate le sue idee. Per rispetto alla madre, che invece aveva grande stima del vecchio funzionario, lo mantenne al suo posto, ma lo affiancò con uno dei suoi fratelli, l'arciduca Ferdinando, nominato governatore di Milano nel 1771; dal 1778, fu costretto a coabitare con il suo successore designato, il conte Wilczek. Per altro, i suoi ultimi anni furono di estremo decadimento anche fisico. Al di là della difficoltà di separare quanto nelle sue azioni politiche si deve a lui e quanto alle direttive di Vienna, anche gli estimatori di Firmian ammettono che la sua presenza fu più incisiva come mecenate che come politico. Amava circondarsi di artisti e intellettuali; alla sua morte (oltre a una montagna di debiti) lasciò una collezione di quadri e di stampe e una biblioteca di oltre 40.000 volumi. Cesare Beccaria gli dedicò Dei delitti e delle pene, e sempre ne ebbe stima, al contrario di Pietro Verri che ne lasciò un giudizio impietoso sul piano tanto fisico (oggi si parlerebbe di body shaming) quanto morale. Talvolta suggerite da lui, talaltra da Vienna, troviamo lo zampino di Firmian in diverse iniziative collegate alla riforma scolastica, già iniziata in Austria intorno al 1757 e estesa alla Lombardia a partire dal 1765; sia pure con molte lentezze e contraddizioni, si ebbe un deciso avanzamento dell'accesso all'istruzione dei ceti popolari e uno svecchiamento dei metodi e dei contenuti didattici, con una forte valorizzazione delle materie scientifiche. In un suo memoriale del 1765, Firmian la collocò al primo posti tra le riforme più urgenti a necessarie. A giovarsi del vento di riforma fu in primo luogo l'Università di Pavia. Nel 1769, per interessamento di Firmian, ad insegnare scienze naturali venne chiamato Lazzaro Spallanzani; nel 1771, con l'arrivo da Vienna di sette casse di minerali e altri materiali naturalistici, che avrebbero permesso al professore "di dimostrare colla loro spiegazione le varie vie che tiene la Natura nel suo operare", prendeva avvio il Museo di Scienze naturali. Erano i primi atti del rilancio dell'ateneo patavino, a insegnare nel quale nel giro di pochi anni sarebbero stati chiamati altri scienziati di risonanza europea: il botanico Giovanni Antonio Scopoli, l'anatomista Antonio Scarpa, il fisico Alessandro Volta, che sarebbe diventato anche rettore. Nel 1772 fu aperta al pubblico la Biblioteca universitaria, dal 1779 ospitata dallo splendido Salone teresiano, e nel 1773 fu fondato l'orto botanico, la cui sede fu individuata dallo stesso Firmian nell'area della chiesa di S. Epifanio e del convento dei Canonici Lateranensi. La creazione di strutture scientifiche riguardò anche Milano. Nel 1773, il barnabita Ermenegildo Pini fu incaricato di creare un Museo di storia naturale presso le scuole Arcimboldi. Forse l'iniziativa fu presa a Vienna, ma certo fu Firmian a suggerire la trasformazione del complesso di Brera in una vera e propria cittadella della cultura. Il Palazzo di Brera era stato costruito nella seconda metà del Cinquecento per ospitare il Collegio della Compagnia di Gesù; intorno al 1760 vi venne realizzato un osservatorio astronomico, diretto da padri gesuiti che erano anche rinomati astronomi. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia, il palazzo e le aree adiacenti divennero di proprietà dello stato, che veniva così a disporre in pieno centro di un luogo ideale per riunirvi tutte le istituzioni culturali che la città aspettava da tempo. Firmian ne fu entusiasta e così scrisse a Kaunitz: "Brera dovrebbe servire per il Ginnasio ed Istituto di scienze di questa città di Milano[…] Si dovrebbero riunire in Brera le scuole Palatine, l’Aula per le dimostrazioni di Fisica sperimentale, la Camera ottica, il Laboratorio per la fusione dei metalli, il Museo delle antichità sacre e civili ed il Museo di storia naturale […] Al detto Istituto di Scienze si potrà trasportare la Biblioteca Pertusati, e formare una sala con quella di Brera […] Resterà in Brera la Specola e l’abate Lagrange […] In Brera vi sono poi le scuole inferiori […] Finalmente si potrebbe formare in Brera l’Accademia delle Arti e delle Scienze combinandola con tutti”. Il progetto trovò quasi completa attuazione negli anni successivi: già a partire dal 1774 vennero trasferite a Brera le scuole palatine, destinate all'istruzione superiore; nel 1776 venne aperta l'Accademia di Belle Arti; nel 1786, la Biblioteca Braidense, che oltre ad accogliere le biblioteche degli stessi gesuiti e quella del conte Pertusati, acquistata nel 1763 dalla Congregazione dello Stato di Milano, ricca di oltre 24.000 volumi, si divise con Pavia quella del celebre scienziato elvetico Albrecht von Haller, acquisita nel 1778 da Giuseppe II insieme al suo importantissimo erbario. Dei lavori di riallestimento del palazzo fu incaricato l'architetto Piermarini, che, oltre a predisporre le aule e ridisegnare la biblioteca, elevò nuove torri per l'osservatorio astronomico e fu coinvolto nella progettazione dell'orto botanico. Quest'ultimo fu sistemato in un terreno adiacente al lato meridionale del palazzo, che già al tempo dei Gesuiti ospitava un boschetto e un giardino, allo stesso tempo luogo di passeggio e meditazione e orto per le necessità di cucina. Al contrario di quello di Pavia, concepito come un grande orto botanico chiamato, oltre che a servire le esigenze didattiche della cattedra di chimica e botanica, a dare lustro all'Università con collezioni ricche di piante esotiche, Firmian pensava a un piccolo orto dei semplici didattico, dove coltivare le piante da utilizzare durante le lezioni pratiche (dimostrazioni) impartite agli studenti di botanica delle scuole palatine; sempre su sua proposta, nel 1774 la cattedra fu assegnata all'abate villambrosiano Fulgenzio Vitman (o Withman), che era stato il primo prefetto del giardino di Pavia. Secondo le intenzioni iniziali di Firmian, egli avrebbe dovuto provvedere anche al riadattamento del vecchio giardino dei gesuiti che, si illudeva, sarebbe avvenuto "senza spese alcuna"; per rifornirlo delle piante necessarie alle lezioni da avviare nella primavera successiva egli riteneva sufficienti due viaggi che Vitman compì tra l'estate e l'autunno del 1774, uno negli Appennini fino a Villombrosa, l'altro all'orto botanico di Torino. La realizzazione di un vero orto botanico e la coltivazione di piante esotiche dovevano aspettare tempi futuri. Vitman giunse a Milano all'inizio del 1775 e si recò ad ispezionare il giardino insieme a Piermarini, tecnici ed amministratori, scoprendo che erano necessarie opere ben più impegnative e costose; venne predisposto un progetto, che includeva anche una serra disegnata da Piermarini. Il governo approvò, ma lesinò il denaro, con la conseguenza che la serra non fu mai costruita. Vitman, tra mille difficoltà, riuscì comunque ad accrescere le collezioni, grazie a contatti con altri orti botanici, tanto in Italia quando all'estero: in primo luogo quello di Torino, ma anche Firenze e Parma, Vienna, Zurigo, Parigi e Madrid, tanto che nel 1778 il poligrafo Carlo Amoretti poté scrivere che il professore di botanica "ha un giardino sufficientemente ben fornito per le sue dimostrazioni". Un pochino lo aiutò anche Firmian che nel 1782 scrisse a Londra e a Zurigo per ordinare semi di alberi esotici per il boschetto.  Le grandi foglie dell'albero parasole Insomma, sono ben due gli orti botanici che, più o meno direttamente, devono la loro nascita e il primo sviluppo a Firmian. Dunque, d'accordo con Marsili, possiamo concludere che si sia meritata la fastosa dedica di Firmiana. Il genere, appartenente alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), comprende circa 18 specie di alberi o più raramente arbusti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e il Pacifico, con centro di diversità in Cina. Decidui, sono caratterizzati da grandi foglie palmate e da fiori unisessuali riuniti in grandi infiorescenze panicolate o più raramente racemose; la stessa pianta porta sia fiori staminati sia fiori pistillati; uno dei tipo prevale, con pochi fiori dell'altro tipo. Per favorire l'impollinazione incrociata, i fiori maschili tendono ad aprirsi prima di quelli femminili. I frutti sono follicoli con endocarpo membranoso che rimangono a lungo sulla pianta prima di aprirsi. La specie più nota e coltivata è senza dubbio F. simplex, anche nota come parasole cinese. Di medie dimensioni (10-15 metri), si fa notare soprattutto per le grandissime foglie lobate dal diametro fino a 30 cm; a maturità ha una chioma arrotondata che offre una densa ombra. Di crescita rapida, è relativamente rustica, ma per fiorire ha bisogno di sole e di un'estate calda; i fiori giallo-verdastri, raccolti in appariscenti pannocchie pendule, sono seguiti da frutti piuttosto decorativi, a volte usati in composizioni di fiori e frutti secchi. Non invasiva alle nostre latitudini, lo è invece negli Stati Uniti meridionali, dove è stata introdotta come albero da legname a crescita rapida. In Cina era tradizionalmente piantata nei giardini di letterati e poeti, di cui è dunque diventata emblema. In Cina e Corea corteccia, foglie e semi hanno diversi usi medicinali. Ad attirare gli sguardi su F. colorata sono invece i fiori, campanelle pendule ricoperte di una soffice peluria rosso-aranciata, tanto più che la fioritura si produce quando l'albero è ancora spoglio. Piuttosto comune nelle foreste umide dei Ghati occidentali e del Deccan, è presente anche nello Yunnan meridionale e in Indocina. Ha anch'essa belle foglie palmate e, poiché il fusto tende ad ingrossarsi alla base, è talvolta commercializzata come caudiciforme da vaso.

0 Comments