|

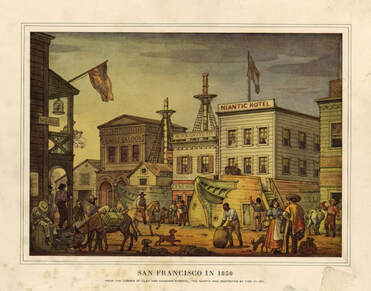

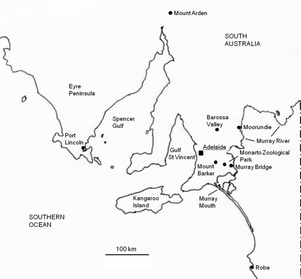

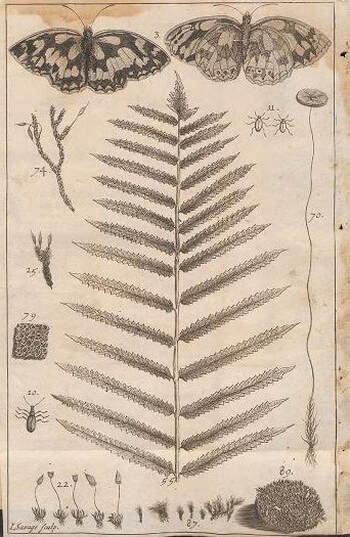

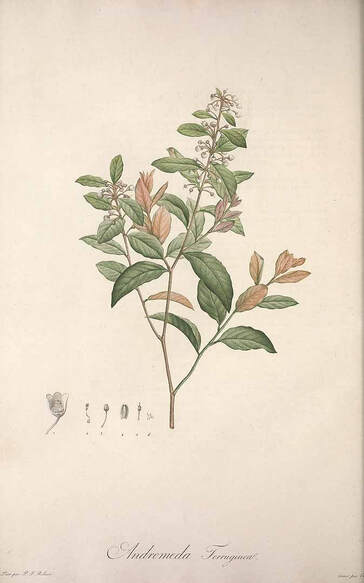

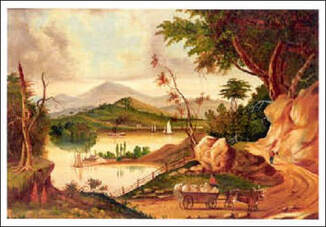

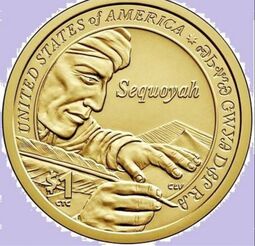

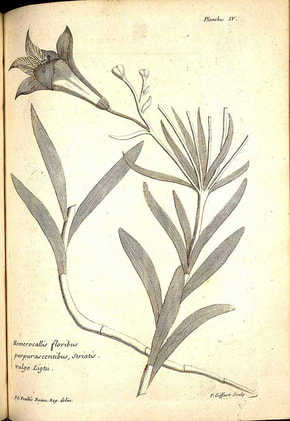

Tra le migliaia di persone che, attratte dalla febbre dell'oro, attorno al 1850 si riversarono in California, c'era anche Hiram Green Bloomer. Della sua vita personale sappiamo poco, ma gli atti dell'Accademia delle scienze della California attestano che fu uno dei sette fondatori e poi me fu un membro molto attivo, rivestendo a lungo il ruolo di curatore del dipartimento di botanica. Fece raccolte sia in California sia in Nevada e, oltre a donare molti esemplari all'accademia, altri ne inviò per la determinazione ai botanici dell'East Cost. Diversi gli furono dedicati da Asa Gray e uno da Sereno Watson. Non amava scrivere, ma era un bibliofilo e collezionista di libri di botanica (non per sé, ma per la biblioteca dell'Accademia); amava invece coltivare le bulbose native, come quella bellissima dai fiori d'oro che l'amico Albert Kellogg vide per la prima volta fiorire nel suo giardino. Gliela dedicò e così nacque il genere Bloomeria (Asparagaceae).  Dalla corsa dell'oro all'Accademia delle scienze Fino al 1846, là dove sarebbe sorta San Francisco, c'era un villaggio di meno di 300 abitanti chiamato Yerba buena (dal nome spagnolo di Clinopodium douglasii, abbondante in quest'area). Poi gli Stati Uniti strapparono al Messico la California (nel 1850 sarebbe diventata il 31 stato), Yerba buena divenne San Francisco, nel 1848 a Sutter's Mill venne scoperto l'oro; nell'arco di pochi anni 300.000 persone arrivarono qui da tutti gli Stati uniti e dall'estero in cerca di oro e fortuna. Tra di loro c'erano anche Hiram Green Bloomer (1821–1874) e la sua famiglia. Era nato a Marlborough nello stato di New York; non conosciamo molto della sua vita personale, ma sappiamo che aveva studiato al Newburgh College; era sposato e aveva già diversi figli. Nel 1849, all'età di 28 anni, tentò di raggiungere una prima volta la California ma a Panama, dove doveva imbarcarsi, si ammalò e fu costretto a tornare a casa. Arrivò a San Francisco probabilmente l'anno dopo e si inserì in fretta in quella città in tumultuosa crescita, divenendo un "cittadino a scartamento largo", come lo definisce Jepson, impegnato in molte attività civiche. Ad attrarlo in California non dovette essere solo l'oro, ma anche le piante, visto che già a Panama aveva fatto qualche raccolta. Entrò così in contatto con altri appassionati, tra cui il medico e farmacista Albert Kellogg. Nella serata del 4 aprile 1853, Kellogg e Bloomer si incontrarono con altre cinque persone in un ufficio di Montgmery Street: è l'atto di fondazione dell'Accademia delle Scienze della California, i cui scopi erano "una sistematica e accurata ricognizione di ogni porzione dello Stato e la raccolta di un gabinetto delle sue rare e ricche produzioni". Fino ad allora, ad interessarsi della ricca flora californiana erano stati da una parte i botanici delle spedizioni che vi fecero scalo tra il Settecento e la prima metà dell'Ottocento, come Menzies, il botanico della spedizione Vancouver che la visitò nel 1793, o raccoglitori venuti da lontano, come David Douglas che nel 1831 esplorò la California meridionale per incarico della Royal Horticultural Society. Kellogg e Bloomer furono tra i primi botanici residenti. Oltre alla passione per le piante, avevano in comune il talento artistico (del primo ci sono rimasti eccellenti disegni di piante, il secondo trasmise i primi rudimenti dell'arte al figlio Hiram Reynolds Bloomer, in seguito un noto pittore paesaggista) e la dedizione all'accademia, nella quale occuparono ruoli importanti. Kellogg fu il fondatore dell'erbario e il primo curatore del dipartimento di botanica, Bloomer, dopo essere stato segretario e redattore dei verbali dal 1854, fu curatore del dipartimento di botanica dal 1856 al 1866, infine direttore del museo, dal 1868 fino alla morte nel 1874. Kellogg e Bloomer erano amici e collaboratori, ma in una cosa si differenziavano totalmente: il primo era uno scrittore prolifico con all'attivo decine di articoli nei Proceedings dell'Accademia e in altre riviste, del secondo ci è noto sola un breve testo in cui difese la priorità degli studi di Kellogg sulla sequoia gigante di fronte alla pretese di Lindley di denominare quella gloria americana Wellingtonia gigantea. Jepson nel breve schizzo biografico che gli dedicò lo ha spiritosamente definito membro della "molto stimabile confraternita dei non-scrittori". Non scriveva, ma prendeva frequentemente la parola alle riunioni dell'accademia, spesso per presentare qualche libro o recenti pubblicazioni di botanica. Il non scrittore Bloomer era infatti un lettore e un bibliofilo: all'accademia donò in più occasioni non solo esemplari botanici da lui raccolti, ma anche libri; ci è rimasta una sua unica lettera a Torrey, in cui chiede informazioni sul prezzo e la reperibilità della sua Flora of New York e un aiuto per trovare testi botanici rari; quello che desiderava di più era Les Liliaceés di Redouté, anche di seconda mano. Le liliacee (ovvero le bulbose: ai suoi tempi ne facevano parte moltissime specie poi transitate in altre famiglie) erano la sua più grande passione e, come vedremo meglio tra poco, amava coltivare quelle native nel suo giardino. All'amore per le piante si deve anche la sua morte, a poco più di cinquant'anni: nel settembre 1874, con altri appassionati, partecipò a un viaggio di esplorazione nel Marin County; il gruppo si perdette e fu costretto a trascorrere la notte all'addiaccio. Per la fatica e l'esposizione agli elementi, Bloomer si ammalò e poco dopo morì.  Bloomeria, ovvero stelle d'oro Bloomer erborizzò in California e in Nevada; secondo la testimonianza del figlio Hiram Reynolds, creò un erbario di diverse migliaia di esemplari, accuratamente classificati ed etichettati, e circa un anno prima della morte lo donò all'Accademia; purtroppo è andato perduto, ma alcuni duplicati sono conservati in altre collezioni. La sua attività di raccoglitore è testimoniata da diverse dediche di botanici dell'East cost, che pure guardavano dall'alto in basso i "dilettanti" della California: da Sereno Watson, Ranunculus bloomeri (oggi Ranunculus orthorhynchus var. bloomeri), raccolto dal "Dr. J. (sic!) G. Bloomer in un fondo umido presso San Francisco", e da Asa Gray varie specie da lui raccolte a Virginia City e sul Monte Davidson in Nevada: Aster bloomeri (oggi Symphyotrichum campestre), Erigeron bloomeri, Haplopappus bloomeri (oggi Ericameria bloomeri), e Galium bloomeri (oggi Galium multiflorum), a proposito del quale Gray scrive:"[raccolto] nel territorio di Nevada presso Virginia City da Mr. H. G. Bloomer, al quale, come suo scopritore, ho il piacere di dedicare questa specie così ben caratterizzata". Fu invece un altro botanico attivo in California, Henry N. Bolander, a dedicargli Stipa bloomeri (oggi Eriocoma × bloomeri) per "commemorare i suoi servigi alla botanica di questa costa occidentale". Alla passione per le liliacee si deve una dedica in un certo senso "mancata" da parte dell'amico Kellogg. Prima del 1860 egli vide nel giardino di Bloomer "il giglio più magnifico della costa pacifica". Ne fu così impressionato che ne presentò un disegno (forse realizzato dallo stesso Bloomer) all'Accademia; tuttavia non lo pubblicò. Lo fece solo una dozzina di anni dopo, denominandolo Lilium bloomerianum. Troppo tardi: due anni prima la magnifica specie, raccolta in California da Benedikt Roezl e inviata in Europa, era stata validamente pubblicata come Lilium humboldtii, in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande esploratore-naturalista. Kellogg aveva comunque provveduto a immortalare l'amico con la dedica di una genere. Nella seduta del 18 luglio 1859 dell'Accademia delle scienze, egli presentò esemplari e disegni di due liliacee (sempre nel senso ampio impiegato all'epoca) raccolte a New Idria da John Allean Veatch e coltivate nel giardino di Bloomer. Non sappiamo se le avesse disegnate lo stesso Kellogg oppure Bloomer, entrambi eccellenti artisti. Ritenendole nuove per la scienza e non appartenenti ad alcun genere noto, Kellogg stabilì per lo loro due nuovi generi, battezzandole rispettivamente Veatchia crystallina e Bloomeria aurea. In realtà, la prima non era inedita: era stata pubblicata quasi trent'anni prima da Lindley come Hesperoscordum hyacinthinum; in seguito, fu riclassificata e oggi si chiama Triteleia hyacinthina; Veatchia è dunque sinonimo di Triteleia e la fama del perito, agrimensore e mineralogista Veatch rimane affidata alla scoperta di un vasto deposito di borace nel Lake County. Kellogg aveva invece visto giusto con Bloomeria: questo piccolo genere, di cui fu il primo a descrivere una specie, rimane valido e continua ad essere il più bell'omaggio al non-scrittore Hiram Green Bloomer. Come Brodiaea, Behria e Triteleia, fa parte della sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae. Le sue tre specie (Bloomeria clevelandii, B. crocea e B. humilis) sono native delle colline pedemontane aride della California e della Baja California, dove crescono in praterie, nei boschi aperti o nel chaparral. Come le loro sorelle, hanno cormi, foglie lineari e sottili steli culminanti con una infiorescenza a ombrella relativamente grande. Invece degli azzurri di Triteleia e Brodiaea e del rosso di Behria, i fiori di Bloomeria ostentano il più luminoso dei gialli. I singoli fiori sono piccoli, a stella (in inglese si chiamano Golden Stars), con lobi molti aperti, per lo più liberi (una caratteristica distintiva rispetto ai generi affini). Solitamente si coltiva la specie più diffusa, B. crocea. Si riproduce con facilità, è molto fiorifera e regala una lunga fioritura se coltivata al sole in terreno ben drenato. Dopo la fioritura, le foglie seccano e, poiché non è rustica e detesta l'umidità invernale, dove gli inverni sono freddi e umidi il modo migliore per coltivarla è ritirare i cormi d'autunno e conservarli in un luogo asciutto, ripiantandoli in primavera; si piantano invece in autunno dove gli inverni sono miti, a condizione da proteggerli tassativamente dalle piogge invernali.

0 Comments