|

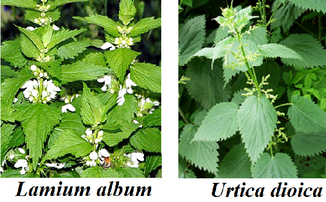

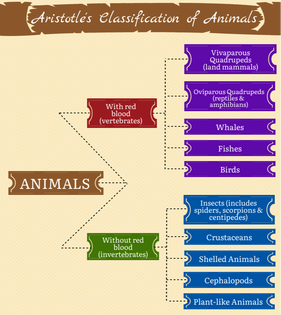

I due concetti di base della classificazione scientifica, genere e specie, come oggi li intendiamo vennero formulati nella seconda metà del Settecento, rispettivamente da John Ray e Joseph Pitton de Tournefort, e poi definitivamente consacrati a metà Settecento da Linneo. Ma a ben guardare, arrivano da molto lontano: a stabilirli, non nelle scienze biologiche, ma come categorie universali del pensiero, fu il filosofo greco Aristotele, il "maestro di color che sanno" per Dante, ma per noi anche il maestro di color che classificano. Tutt'altro che sostenitore dell'ipse dixit, lo stagirita fu un genio universale, interessato ad ogni campo del sapere, compresa ovviamente la natura, che indagò con occhio di scienziato sperimentale ante litteram. Delegò all'allievo e amico Teofrasto lo studio delle piante, concentrandosi sugli animali; ma in passato gli fu attribuita anche un'opera di botanica, nota con il titolo latino De plantis. Ma fu certamente come padre nobile della cultura occidentale che L'Héritier de Brutelle gli rese omaggio con il genere Aristotelia (Elaeocarpaceae).  Tassonomie popolari, tassonomie scientifiche Da secoli, si può dire da quando è nata la botanica, i botanici si sono dati due compiti fondamentali, che in realtà sono strettamente connessi tra loro: identificare le piante, dando loro un nome, e raggrupparle, classificarle, sulla base di somiglianze e differenze. A dire il vero, classificazioni “ingenue” o “popolari” delle piante (anzi, più in generale degli esseri viventi) esistono in tutte le culture; ma la tassonomia popolare identifica e nomina solo le specie utili in qualche modo alla comunità oppure che è bene saper riconoscere perché nocive o pericolose. Le altre, quelle che non servono, spesso ricadono in categorie molto generali: “pianta”, “albero”, “felce”, “erbaccia”. D’altra parte, per designare le specie degne di essere riconosciute ed etichettate con un nome distintivo, già nelle designazioni popolari possiamo ritrovare in modo assai approssimativo, e con una portata molto diversa, i due concetti base della tassonomia scientifica, il genere e la specie. Ad esempio, in quasi tutti i dialetti italiani l’ortica comune (Urtica dioica) è designata con una singola parola, derivata dal latino urtīca, che corrisponde grosso modo al genere: ardicula (Sicilia), lurdicula (Calabria), ortiga (Liguria, Lombardia, Sardegna), urtia (Piemonte). Meno frequenti nomi descrittivi “polinomi”, come il piemontese erba ca foura “erba che punge”. Da questa ortica, che è quella vera e propria, potremmo dire l'ortica per antonomasia, la tassonomia popolare ne distingue un’altra, designata con un nome “binomiale”, formato cioè da due parole, analogamente al nome scientifico di specie: ortiga bianca (Brescia), ortiga falsa (Veneto), urtia morta o muta (Piemonte), urtiga gianca (Liguria). Sono alcuni esempi di denominazioni popolari di quello che per la scienza è Lamium album. Il fatto che tra Urtica dioica (Urticaceae) e Lamium album (Lamiaceae) non ci sia alcuna parentela ci chiarisce molto bene la differenza tra la tassonomia popolare e quella scientifica: la prima procede sulla base di somiglianze più o meno evidenti (in questo caso, la forma delle foglie), ma soprattutto le preme impedire confusioni tra due piante con usi pratici molto diversi, una delle quali potenzialmente pericolosa; la seconda cerca di cogliere affinità più profonde, intrinseche, nella convinzione che le somiglianze e le differenze tra le piante siano dovute a una “parentela”, ovvero alla loro storia evolutiva. Per arrivare a questa conclusione, la scienza ha compiuto un lunghissimo cammino, che è iniziato, almeno per la cultura occidentale, con il “maestro di coloro che sanno”, ovvero con Aristotele (384/383 a.C. – 322 a.C.). Fu proprio lui a fissare i concetti di genere e specie, non nell'ambito delle scienze naturali, ma in quello della logica: secondo il filosofo greco, ogni concetto può essere classificato secondo la sua maggiore o minore universalità, in un rapporto di genere (γένος, ghènos, concetto più universale) e specie (εἶδος, eidos, concetto più particolare). Il genere indica un gruppo di oggetti che condividono una serie di caratteristiche sostanziali, ma differiscono per caratteristiche particolari e contingenti e si applica a un numero maggiore di individui; la specie indica una gruppo di oggetti che condividono una serie di caratteri distintivi e riguarda un numero minore di individui. E' la specie, e non il genere, a definire con chiarezza l'essenza, la "sostanza prima" di qualcosa: ad esempio, "Socrate è un uomo" è una proposizione che chiarisce meglio che cos'è Socrate rispetto a "Socrate è un animale".  Una classificazione bestiale Come si è detto, si tratta di concetti generali, nati nell'ambito della logica, non specificamente dell'indagine sulla natura. Ma anche da questo punto di vista Aristotele si guadagna senz'altro il titolo di "maestro di color che classificano". Figlio di un medico, era profondamente interessato all'anatomia e alla biologia. In tutti gli svariati ambiti di cui si occupò (dalla metafisica all'etica, dalla logica alla retorica, dalla poetica alla teoria della letteratura, dalla psicologia alla politica e appunto alle scienze della natura), animato da un'insaziabile sete di conoscenza, fu sempre profondamente interessato alle questioni metodologiche. Egli fu anche il primo a tentare una classificazione degli esseri viventi, giungendo a delineare un sistema basato su una logica binaria e gerarchica. Nel De anima classificò in modo molto generale gli animali basandosi sul loro ambiente di vita e il loro sistema di locomozione e individuando tre insiemi di animali: acquatici, volatili e terrestri. Divise poi questi ultimi sulla base degli arti implicati nella locomozione in quadrupedi e bipedi; a quest’ultima categoria appartiene anche l’uomo, definito “animale (genere) terrestre bipede (specie)”. Agli animali dedicò poi tre opere più specifiche, Ricerche sugli animali (Historia animalium), Le parti degli animali (De partibus animalium) e Sulla generazione degli animali (De generatione animalium). Nella prima descrive 581 specie che aveva potuto osservare direttamente, distinguendole in due grandi gruppi: Enaima “animali dotati di sangue rosso” e Anaima “animali privi di sangue rosso”, corrispondenti grosso modo ai nostri Vertebrati e Invertebrati. Individuò poi nove “grandissimi generi”, quattro tra gli Enaima: Ornithes (uccelli), Ichthues (pesci), Tetrapoda (quadrupedi, ovvero mammiferi, rettili e anfibi), Ketoi (cetacei); cinque tra gli Anaima: Cephalòpoda (molluschi cefalopodi), Màlaka (molluschi senza conchiglia), Ostrakoderma (molluschi con conchiglia), Malakòstraka (Crostacei), Entoma (animali con il corpo diviso in segmenti, en-tomos, ovvero artropodi). Nell’ambito di ciascun “grande genere” distinse poi generi più specifici, che non corrispondono al genere in senso moderno, ma piuttosto alle famiglie, quando non agli ordini. Intermedia tra il singolo individuo e il genere, si colloca la specie (in greco eidos, ovvero “immagine”), che Aristotele usa con una portata abbastanza analoga a quella che assumerà nella scienza moderna. Nel corpus aristotelico ci è giunta anche un’opera sulle piante (il secondo “regno” dei viventi, per usare una terminologia che però non appartiene al filosofo greco), De plantis. Tuttavia gli studiosi ritengono si tratti di un testo apocrifo, da attribuirsi forse a Nicola di Damasco, un filosofo vissuto all’epoca di Augusto. Infatti, Aristotele divise il lavoro con il discepolo prediletto e successore alla direzione della scuola peripatetica Teofrasto. Mentre il maestro approfondiva lo studio degli animali, ad occuparsi delle piante fu quest'ultimo, il vero padre della botanica.  Dolci bacche dal Cile Anche se non si occupò direttamente di piante, Aristotele non mancò di esercitare una profonda influenza non solo sugli studiosi della natura del Medioevo, come il suo commentatore Alberto Magno, ma anche sui botanici del Rinascimento e della prima età moderna, alla ricerca di un metodo per classificare le piante che sempre più numerose affluivano grazie ai viaggi di scoperta, e che ormai era irrealistico pensare semplicemente di catalogare. Questo influsso è particolarmente evidente in Cesalpino, che basò il suo tentativo di classificazione delle piante sui concetti aristotelici di "sostanza" e "accidente"; fu sempre Cesalpino, sempre sulla scorta di Aristotele, a giungere a una prima definizione di specie che va già nel senso moderno. Ma, per una volta, non furono né Plumier né Linneo a rendergli omaggio con un genere botanico, ma alla fine del Settecento (1785) L'Héritier de Brutelle; l'idea era venuta in precedenza anche a Commerson (un botanico che sembrerebbe ben poco "aristotelico"), ma come si sa le sue opere rimasero a lungo inedite. Dunque la priorità va al genere di L'Hériter, che senza dubbio volle colmare una lacuna ma anche fare sfoggia di erudizione: “In memoria di Aristotele, filosofo principe dei peripatetici, che scrisse di storia naturale e di altro, come attestano Columella, lui stesso e altri autori di botanica, cui sono attributi due libri sulle piante”. L'Héritier creò il genere sulla base di una pianta raccolta in Cile da Dombey, Aristotelia maqui, che, riprodotta da seme, nell'inverno 1783 fiorì nelle serre del parco Monceau, di proprietà del duca di Chartres, il futuro Filippo Egalité. Il genere Aristotelia, della famiglia Elaeocarpaceae, comprende diciotto specie di alberi con una interessante distribuzione transpacifica: oltre che in Sud America (dal Cile all’Argentina) sono presenti infatti nell’arcipelago delle Vanuatu, nell’Australia sudorientale, in Nuova Zelanda e in Nuova Guinea. La specie più nota è probabilmente quella descritta da L’Héritier: oggi si chiama Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz. Nativo delle foreste del Cile meridionale e delle aree adiacenti dell’Argentina, questo piccolo albero, noto con il nome comune maqui, era considerato sacro dai Mapuche che ne usavano le foglie per curare le ferite infette e le dolci bacche per preparare la chicha, una bevanda alcoolica e inebriante. Noto anche come "mirtillo della Patagonia", è coltivato talvolta anche dai noi per i frutti ricchi di proprietà antiossidanti. Altre informazioni nella scheda. Nel regno degli animali, a ricordare lo Stagirita è anche un secondo Aristotelia: è un ampio genere di falene (farfalle notturne) della famiglia Gelechiidae, con rappresentanti anche nel bacino del Mediterraneo e in Grecia.

0 Comments