|

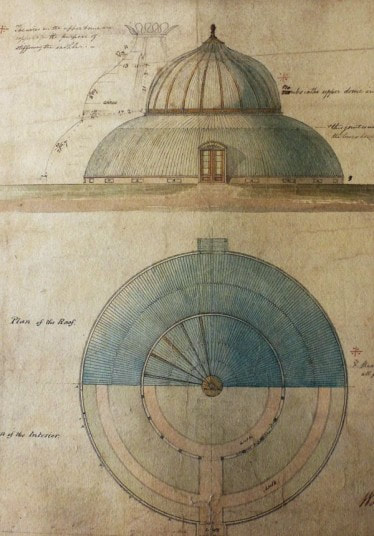

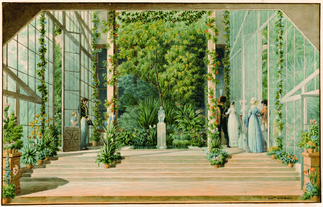

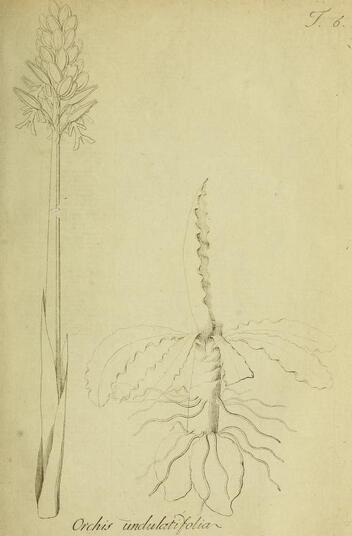

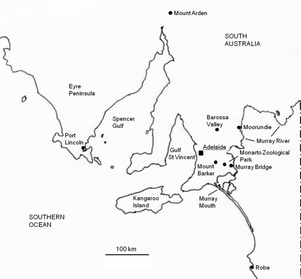

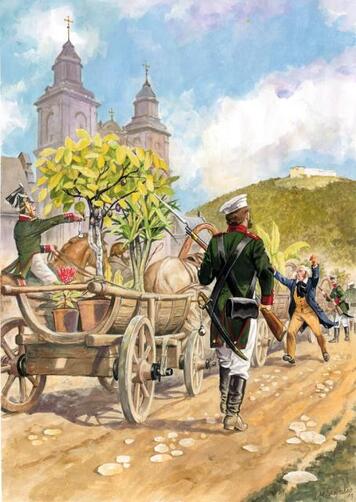

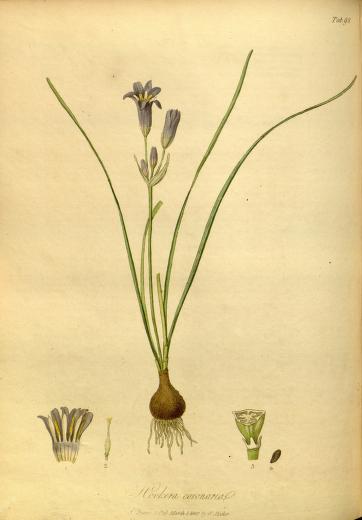

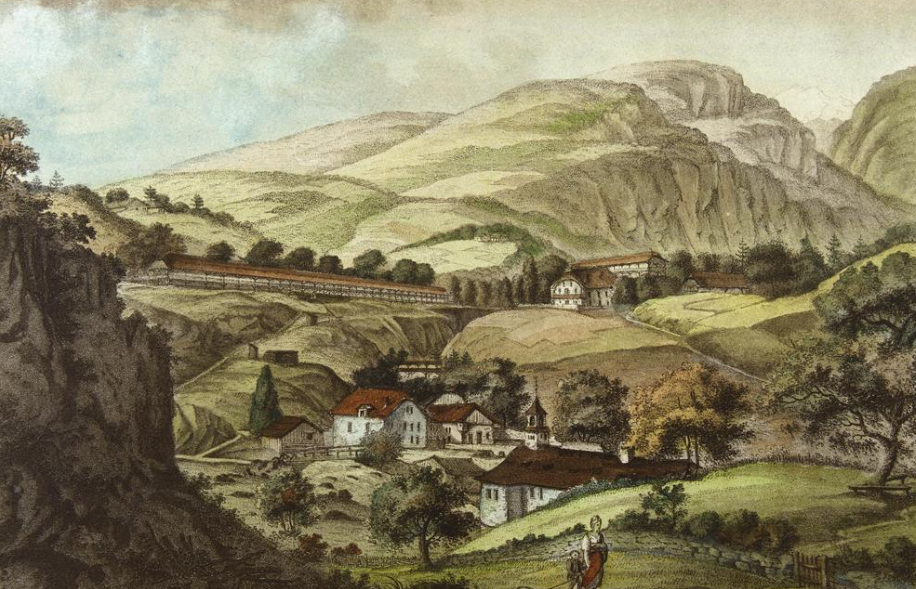

In un articolo pubblicato qualche anno fa, Paolo Pejrone ha definito Beaumontia grandiflora "una dominatrice come la Lady che per prima la coltivò". Il riferimento è a Diana Wentworth Beaumont che, anche se si atteggiava a gran dama, non era affatto una lady; anche il fatto che fosse una dominatrice non è per nulla certo. Vicini malevoli ce ne hanno consegnato un ritratto caricaturale che forse è solo il frutto di risentimenti e pregiudizi sociali; anche se il personaggio era indubbiamente sopra le righe, le testimonianze di Loudon, Wallich e del giardiniere Marnock vanno in senso totalmente diverso. Certo amava la grandiosità e l'ostentazione, e lo dimostra anche la sua maggiore realizzazione come "donna di piante": la spettacolare serra tropicale a cupola, la più grande del suo tempo. Poco dopo la sua morte fu smantellata e la conosciamo solo da qualche disegno.  Una discutibile leggenda nera Oggi è quasi dimenticato, ma al momento della sua uscita nel 1826 il romanzo satirico Almack's ebbe un certo successo. Prendeva infatti di mira una delle istituzioni dell'età della reggenza, Almack’s Assembly Rooms, che fu uno dei primissimi club ad ammettere sia uomini sia donne e divenne uno dei luoghi di ritrovo più prestigiosi ed esclusivi della capitale, con i suoi balli del mercoledì cui si poteva accedere solo dietro invito, a insindacabile giudizio delle patronesse, un gruppo di dame dell'alta società. Tra i personaggi figura una certa Lady Birmingham, descritta come una donna di bassa nascita, volgare e piena di pretese, che ostenta le sue ricchzze e i suoi diamanti. E' orgogliosisima del suo giardino; in una scena, a proposito delle piante americane della sua residenza di campagna, si vanta così: "Lee e Kennedy mi hanno detto che ho la collezione più bella dell'intero regno. Sono sicura che ben poche persone ne hanno così tante come me [...]. Al momento sono impegnatissima con gli arbusti, sto ampliando i miei impianti americani e sto creando un nuovo roseto; ne ho 180 nuove varietà". Dietro questo ritratto velenoso, i contemporanei riconoscevano facilmente una persona reale: Diana Wentworth Beaumont (1765–1831). Il romanzo fu pubblicato anonimo, ma era ben noto che l'autrice era Marianne Spencer-Stanhope Hudson. Gli Spencer-Stanhope erano vicini di casa dei Wentworth nello Yorkshire e, mentre i membri la vecchia generazione, rappresentata da sir Thomas Wentworth (1726-1792) di Bretton Hall e John Spencer di Cannon Hall, erano grandi amici, i giovani Spencer-Stanhope non perdevano occasione per prendere in giro la figlia maggiore ed erede Diana e le sue arie da gran dama e tra di loro la chiamavano sarcasticamente Madame Beaumont. Un'altra delle Spencer-Stanhope, Mrs Pickering, nata Anna Maria Wilhelmia Spencer-Stanhope, nelle sue memorie descrisse la giovane Diana come una serva di cucina che vendeva le uova al mercato di Pensitone; bambina al momento della morte di lei, doveva aver raccolto questa diceria dalla bocca di qualcuno dei suoi parenti. Si trattava certamente di una grossolana calunnia, che però in qualche modo rifletteva la nascita irregolare di Diana Wentworth. Suo padre, sir Thomas Wentworth, era stato uno scapolo impenitente e libertino che aveva sempre rifiutato di sposarsi, benché avesse avuto numerosi figli illegittimi da varie amanti. Un figlio e tre figlie, nate tra il 1765 e i 1775, di cui Diana era la maggiore, vennero riconosciuti e le ragazze, anziché servire in cucina, ebbero un'ottima educazione in collegi femminili. Sorprendentemente, nel suo ultimo testamento, scritto poche settimane prima della morte, sir Thomas, tranne un piccolo lascito e una rendita annuale, diseredò il maschio, lasciò cospicui lasciti alle figlie minori e le terre e il grosso del patrimonio a Diana. Non conosciamo il motivo di questa decisione controcorrente; Karen Lynch ipotizza che non ci fossero migliori mani di quelle di lei cui affidare l'amatissimo Bretton Hall; in effetti, una clausola del testamento stabiliva che la casa doveva continuare ad essere abitata dalla famiglia e che essa e i giardini dovevano essere mantenuti in perfetto ordine. Sir Thomas è stato descritto come un personaggio eccentrico i cui unici interessi dichiarati erano la caccia, i cavalli, le bevute, le donne e la tenuta di Bretton Hall; erede per parte materna della famiglia Blackett, proprietaria di miniere di carbone e piombo presso Durham, aveva investito grosse somme per rimodellare il parco. Inizialmente si affidò all'architetto Richard Woods, che creò un lago artificiale interrompendo il corso del fiume Dearne con una diga. Dopo il crollo della diga in seguito a una piena, preferì fare da solo "senza ricorrre a Capability [Brown] o a simili pretenziosi bricconi"; qualche anno dopo, volle un secondo lago "grande abbastanza per Giona e la sua balena". Nel parco, percorso da piacevoli viali, fece piantare molti alberi e creò diversi edifici di gusto gotico; uno degli isolotti ospitava addirittura un piccolo zoo. Diana condivideva con il padre l'amore per le piante e la natura, e probabilmente ne aveva ereditato anche l'eccentricità, la testardaggine e il gusto per l'eccesso. Nel 1786, a circa 20 anni, sposò un proprietario terriero dello Yorkshire di modesta fortuna, Thomas Richard Beaumont; nel 1792, dopo la morte di sir Thomas, la coppia fece di Bretton Hall la sua residenza principale, anche se soggiornava spesso anche a Hexam Abbey e in altre proprietà e durante la stagione mondana viveva a Londra. Grazie alle proprietà ereditate dal padre nello Yorkshire e nel Northumberland, Diana Wentworth Beaumont era già molto ricca; intelligente e dotata di un grande senso degli affari, durante la sua gestione raddoppiò il patrimonio, tanto che al momento della morte era considerata la commoner più ricca del paese. Il marito, che i contemporanei descrivono come una "testa debole" succube della moglie, forse era semplicemente abbastanza intelligente da delegare l'amministrazione a Diana, molto più abile di lui, che per altro spesso era lontano da casa come militare; tra il 1794 e il 1803 fu infatti colonnello di un reggimento di cavalleria. Thomas Richard intraprese anche una carriera politica; fu deputato per il Northumberland ininterrottamente dal 1795 al 1818. Era schierato con i Tory e con il governo e in questo lungo periodo non è noto che abbia preso la parola nemmeno una volta. La sua massima aspirazione - sicuramente condivisa dalla moglie - era ottenere un titolo nobiliare; corteggiava regolarmente il primo ministro di turno nella speranza di una baronia, ma nessun ministro gliela concesse mai, sicuro di avere comunque il suo voto. Il titolo non c'era, ma tanto nelle tenute di campagna quanto a Londra, i Beaumont vivevano in modo assai sfarzoso, secondo lo stile degli aristocratici; ma poiché non lo erano, suscitavano il riso di quella società intrisa di pregiudizi sociali. Gli Spencer-Stanhope si sbellicavano quando vedevano "Madame Beaumont" attraversare il villaggio con una carrozza trainata da due pariglie di cavalli neri e guidata da postiglioni in livrea di velluto; Lady Aynsley arricciva il naso ascoltandola vantare le rendite delle sue miniere di piombo. Certamente Diana era una donna imperiosa, tenace nel perseguire i suoi obiettivi, che aveva fama di litigare con tutti, compreso il figlio maggiore. Eppure, se ascoltiamo altre campane. il ritratto muta colore: non più una "dominatrice" soffocante, come l'ha definita anche Paolo Peirone, ma un'amministratrice puntuale, precisa e attenta ai bisogni e alla dignità dei suoi dipendenti. L'architetto paesaggista John Claudius Loudon. che visitò più volte Bretton Hall, ha scritto di lei: "Nessuna signora è stata una padrona più liberale e sollecita verso i suoi dipendenti, né una migliore proprietaria terriera rispetto ai suoi affittuari"; il ritratto tracciato dal capo giardiniere Robert Marnock - scritto vari anni dopo la morte di lei e quindi senza alcuna piaggeria interessata - è addirittura un peana: "Mrs Beaumont per la sua consuetudine con gli affari e l'ordine possedeva una mente dal potere gigantesco. Quando lavoravo come giardinere, mi dava spesso appuntamento presso un determinato albero, a un'ora e un minuto specifico e, sebbene questi appuntamenti fossero frequenti e a volte fissati una settimana o dieci giorni in anticipio, non ricordo una singola occasione in cui abbia mancato di presentarsi all'esatto minuto fissato; la sua puntualità e precisione non erano riservati alla sistemazione del giardino ma emergevano nella sua condotta nell'intera tenuta. Era un esempio ammirevole per i domestici, che dovrebbe essere seguito da padrone e padroni dei nostri giorni. Non si permise mai di entrare nell'orto durante l'orario di lavoro senza aver prima suonato la campana del giardino [...]. Proprio perché era così scrupolosa ed esatta nel disbrigo dei suoi affari, riusciva a trovare il tempo di dedicarsi al giardino e alla botanica, e all'occasione patrocinare meriti altrimenti senza sostegno".  Un giardino senza rivali E' ora dunque di parlare di Mrs Beaumont come giardiniera e collezionista. La sua passione si esercitò soprattutto nel giardino di Bretton Hall che ereditò dal padre nel 1792 e continuò ad abbellire con interventi costanti per quarant'anni. Questi lavori, che non sembrano obbedire a un progetto coerente, ma piuttosto alle necessità e all'estro del momento, furono affidati di volta in volta ad architetti sempre diversi (che Diana litigasse con tutti non era forse così infondato). Il primo fu John Carr che già nel 1793 fu incaricato di ristrutturare la sala da pranzo e la biblioteca; nel 1803 un certo Mr Mickle disegnò le ringhiere del parco; nel 1804 un altro noto architetto, Willian Atkinson, disegnò un'aranciera, un museo per le collezioni naturalistiche, una latteria e l'Archway Lodge, una sorta di ingresso monumentale fiancheggiato da colonne con un arco abbastanza ampio da consetire l'ingresso di una carrozza. Fu poi la volta di William Lindley, cui si devono nuove cucine, la scuderia e una grotta con conchiglie; nel 1811 Jeffry Wyatt disegnò una voliera, alcuni cottage e la serra delle camelie che è uno dei pochi manufatti dell'epoca di Diana oggi conservato. Destinata ad ospitare la collezione di piante semirutiche provenienti dall'Asia, è un luminoso edifico in pietra ma con grandi finestre ad arco e un tetto in vetro e ghisa. I Beaumont ricevevano spesso (Mary Russell Mitford che fu loro ospite nel 1806 ricorda che ai loro pranzi partecipavano trenta o quaranta persone); si prestava dunque grande attenzione all'orto e al frutteto che dovevano provvedere una quantità sufficiente di verdure e frutti per la tavola della famiglia, del personale e degli ospiti. Fino al 1825 a occuparsene fu Christie Duff, rinomato per la coltivazione dei mirtilli rossi, del crescione, dei peschi a spalliera e la moltiplicazione dei rizomi di zenzero. Quando questi si licenziò, venne assunto come "caposquadra dell'orto" il già citato Robert Marnock (1800-1889) che quattro anni dopo sarebbe stato promosso capo giardiniere. I suoi ricordi, scritti una ventina di anni dopo, quando Marnock dirigeva l'orto botanico di Sheffield ed era una delle figure di punta del movimento Gardenesque, fanno rivivere i giardini di Bretton Hall negli anni d'oro: "Circa vent'anni fa, quando lo vidi la prima volta. Bretton Hall non aveva rivali per i suoi giardini, tanto per l'estensione quanto per la varietà. La forzatura di uva, ananas, pesche, fichi ecc. era praticata estesamente; c'era anche un'estesa collezione di piante da serra fredda e calda, un assortimento di piante erbacee rustiche che occupavano un'area circolare di non meno di tre acri, con le piante sistemate secondo il sistema di Linneo. Oltre a tutto questo, c'era un orto murato di sei o otto acri per la coltivazione delle verdure e la produzione di frutti rustici. All'epoca alla quale mi riferisco, c'erano sei grandi serre per la forzatura di pesche e nettarine; due vigne protette; una serra per i fichi; nove serre riscaldate per gli ananas con innumerevoli buche; due grandi aranciere e altrettante serre riscaldate. Infine un'immensa serra eretta dai Bailey di Holborn con una spesa 8.000 o 10.000 £, riscaldata con un complicato e costoso apparecchio a vapore". Siamo così arrivati alla celebre serra di Bretton Hall. Iniziata nel 1826, ma non completata fino al 1829 - non senza una causa legale che contrappose i coniugi Beaumont alla ditta londinese Bailey - era un edificio avveniristico, interamente costruito in vetro e ghisa; circolare, con un diametro di circa 18 metri, aveva un'alta volta a cupola, che raggiungeva l'altezza massima di circa 14 metri. Poco dopo il completamento della serra, il colonnello morì e la moglie lo seguì poco più di due anni dopo, nell'agosto del 1831. Il figlio ed erede, Thomas Wentworth Beaumont, in rotta con la madre che, dopo la sua maggiore età, aveva rifiutato di anticipargli l'eredità e aveva mantenuto il pieno controllo dei propri beni, non partecipò al funerale e si afffrettò a vendere all'asta tutto ciò che le ricordava la madre, di cui (lui educato a Eton e Cambridge) disapprovava gli eccessi. Almeno, questa è la versione che circolò. Forse, più prosaicamente, benché divenuto a sua volta il commoner più ricco del regno, aveva bisogno di liquidità per saldare i fornitori e i debiti in sospeso, e soprattutto per versare i cospicui lasciti testamentari che la madre aveva diposto per i figli e le figlie minori, dimostrando ancora una volta la sua indipendenza di pensiero. Tra i beni alienati, anche la serra circolare che fu svenduta a un fabbricante di birra, più interessato al sistema di riscaldamento che all'edificio in sè, che fu totalmente smantellato. Ne rimane solo qualche disegno.  Un'amicizia botanica e uno scambio intercontinentale Sia Marnock sia Loudon lamentarono che i vari interventi nel parco di Bretton Hall si erano succeduti senza un disegno unificante; in effetti, più che al parco in sè, Mrs Beaumont era interessata alla sua collezione di piante rare, per la quale aveva fatto costruire successivamente la grande aranciera vetrata e la serra circolare. Al contrario del suo doppio letterario, lady Birmingham, non raccoglieva piante americane, ma soprattutto asiatiche che le furono spedite con una certa frequenza da Nathaniel Wallich a partire dal 1815. Mrs Beaumont era interessata alle scienze naturali (abbiamo visto che aveva allestito un piccolo museo, con una collezione soprattutto di minerali, e che in una parte del suo giardino le piante erano sistemate in modo sistematico, come in un orto botanico); era abbonata alle Transactions della Linnean Society alla quale inviava regolarmente esemplari delle sue piante più rare. In tal modo era entrata in contatto con Smith, Lambert e Banks. Permetteva anche agli artisti botanici di frequentare il suo giardino per ritrarre le piante dal vivo. In tal modo si era fatta una certa fama di protettrice della botanica. Nathaniel Wallich che - ricordiamolo - era suddito danese e per questa ragione era stato anche imprigionato come cittadino di una potenza ostile - nel 1815 era entrato al servizio della Compagnia delle Indie e cercava un patrono influente. Ovviamente aveva pensato a Banks e si era messo in contatto con lui attraverso Thomas Hardwicke, suo amico e membro dell'Asiatic Society. Hardwicke gli suggerì di rivolgersi anche a Mrs Beaumont che, come moglie di un membro della Camera dei Comuni e proprietaria di estesi giardini, avrebbe potuto a sua volte offrire una via d'accesso a Banks, Lambert e i vertici della Compagnia delle Indie. Così Wallich nel dicembre 1815 le scrisse e le spedì piante vive e semi. Fu l'inizio di uno scambio botanico nelle due direzioni; confermandosi una donna concreta, sollecita e cortese, Diana non si accontentò di ringraziare ma ricambiò il dono, scrivendo: "Quest'autunno chiederò al mio giardiniere di raccogliere tutti i semi che egli riterrà accettabili per voi, per l'orto botanico di Calcutta; ne ho parlato ai direttori della Compagnia, chiedendo che vi vengano spediti. Ciò mi ha dato l'opportunità di menzionare i vostri propositi e di sostenerli con le mie più forti raccomandazioni, come ho fatto con sir Joseph Banks e Mr Lambert, e ho ogni ragione di sperare che se ne cureranno". Da quel momento Mrs Beaumont per Wallich divenne un punto di riferimento, una protettrice e un'amica. Dello scambio si arricchirono tanto Bretton Hall quanto l'orto botanico di Calcutta - anche se non sappiamo di quali piante; l'unico campione dell'erbario di Wallich indicato come "Beaumont" e proveniente da Bretton Hall è la leguminosa Senna multijuga, nativa del Messico e dell'America subtropicale. Wallich provvide Bretton Hall di molte piante raccolte in varie parti dell'India e in Nepal, e proprio per accoglierle al meglio Mrs Beaumont fece costruire la grande serra a cupola. Tra le piante introdotte da Mrs Beaumont attraverso Wallich e coltivate per la prima volta a Bretton Hall, possiamo citare Wallichia caryotoides, Callianthe striata, Garcinia dulcis, Clerodendrum nutans, Hovwa pannosa, Tupistra nutans, Tetracera sarmentosa. Senza dimenticare Beaumontia grandiflora, su cui torneremo tra poco, e lo splendido Rhododendron arboreum, di cui Mrs Beaumont aveva trasmesso i semi al vivaio di piante esotiche di Joseph Knight. In effetti, Diana fu utile a Wallich anche mettendolo in contatto con vivai che potevano essere interessati a commercializzare le sue piante. Nel 1829, qundo venne in Inghilterra, visitò Mrs Beaumont a Bretton Hall e visitò con lei proprio il vivaio di Knight. Eccoci dunque giunti a Beaumontia, il piccolo genere di rampicanti dell'Asia tropicale dedicato alla amica e protettrice nel 1824 con questa motivazione: "L'ho nominato in onore della Sig.a Diana Beaumont, devotissima all'orticoltura e alla scienza botanica in Inghilterra e munifica fautrice di entrambe, alla cui benevolenza il giardino di Calcutta deve molte piante esotiche soprattutto europee". Beaumontia (famiglia Apocynaceae) comprende otto-dieci specie di rampicanti e liane nativi della Cina, del subcontinente indiano e del sudest asiatico. La specie più coltivata è B. grandiflora, un vigoroso rampicante sempreverde (anche se può perdere le foglie nella stagione secca) che produce un lussureggiante fogliame verde lucido e profumatissimi fiori bianchi campanulati raccolti in infiorescenze terminali. Resistendo per brevi periodi a temperature prossime allo 0, può essere coltivata anche in parte del nostro paese, in pieno sole e in posizione protetta, ma senza dimenticare che può raggiungere dimensioni ragguardevoli e richiede un supporto robusto.

0 Comments