|

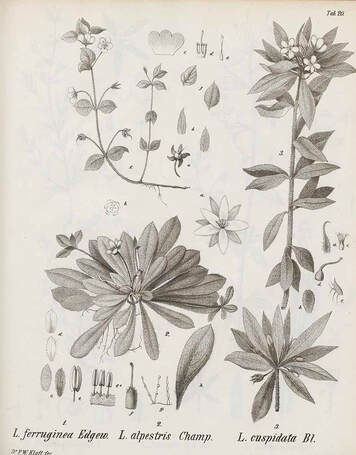

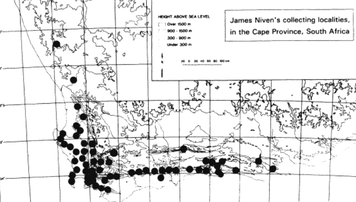

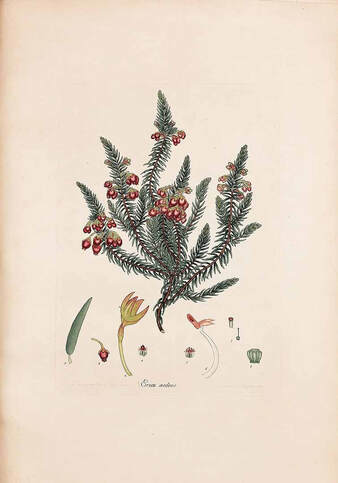

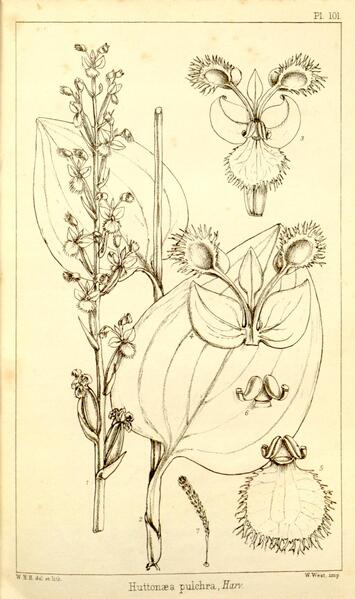

Nella prima metà dell'Ottocento, il numero di piante esotiche coltivate in Europa cresce esponenzialmente. Orti botanici, grandi vivai, istituzioni scientifiche sono in prima fila per inviare alla loro ricerca cacciatori di piante; ma ci sono anche raccoglitori indipendenti desiderosi di piazzare le loro scoperte (siano semi o esemplari d'erbario) ad un prezzo accettabile. A mettere in contatto raccoglitori e potenziali acquirenti - siano essi privati o istituzioni - e a mediare tra le loro esigenze si inserisce una nuova figura professionale: l'agente botanico. A rappresentarla nel modo migliore, stando alle testimonianze, dovette essere l'eccellente John Hunneman, dedicatario del genere Hunnemannia.  Come un libraio inventò un nuovo mestiere Nel 1827, una settimana prima di Natale, Johann Heinrich Friedrich Link, direttore dell'orto botanico di Berlino, scrive al suo omologo di Kew, William Jackson Hooker, per informarlo che, avendo saputo che era alla ricerca di semi di Nelumbo speciosum [oggi N. nucifera, il loto], ha raccolto per lui tutti quelli disponibili e glieli ha inviati, insieme a semi di Euryale ferox e alcuni altri che coltiva nel suo giardino, tramite Mr John Hunneman, 9 Queen Street, Soho Square, Londra. La cortese lettera di Link, oggi conservata nell'archivio dei Kew Gardens, è solo una delle numerose testimonianze della preziosa attività di mediazione svolta dal libraio e agente botanico John Hunneman (ca. 1760-1839) . Anche se oggi non conosciamo molto della sua vita personale, il nome di Hunneman (scritto anche Hunnemann e talvolta Hunneyman) era ben noto negli ambienti botanici della prima metà dell'Ottocento, e ricorre frequentemente nella corrispondenza e nelle riviste dell'epoca. Anche se era presumibilmente nato a Londra, come si può dedurre dal cognome era di origine tedesca, forse parente del pittore Christopher William Hunneman, che negli ultimi anni del Settecento viveva a Soho Square dove, come si legge nella lettera di Link, si trovava anche la libreria di John Hunneman. Il negozio era specializzato in testi di botanica, soprattutto importati dal continente, ma Hunneman aveva anche clienti all'estero cui procurava libri e riviste inglesi. Era particolarmente abile a trovare per gli uni e gli altri testi rari. In tal modo egli venne a trovarsi al centro di una rete di scambi tra botanici britannici e continentali; godeva di fama di grande affidabilità e a un certo punto oltre ai libri incominciò a trattare stampe botaniche, esemplari d'erbario e parcelle di piante vive. Almeno dal 1816 organizzò diversi ingenti trasporti di piante - in gran parte provenienti dai vivai Loddiges o in subordine da vivai tedeschi - per il parco e le serre di Eisenstadt come "agente botanico e orticolo" del principe Esterházy. Dai documenti conservati nell'archivio del genero William Pamplin, che fu suo stretto collaboratore e alla sua morte ne proseguì l'attività, a partire dal 1817 risultano pagamenti da parte di Christoff Friedrich Otto, ispettore dell'orto botanico di Berlino, per invii di piante e semi provenienti da vari vivai inglesi. Ma almeno dagli anni '20 il ruolo più tipico di Hunneman fu quello di "agente botanico" che metteva i raccoglitori di piante indipendenti in contatto con i possibili acquirenti, curandosi degli invii e dei trasporti e del rispetto dei contratti e dei pagamenti. Come tale figura in un'inserzione pubblicata nel 1829 su The Gardener's magazine in cui si comunica che un certo Mr. Fanning "proprietario dell'orto botanico di Caracas" ha portato con sé varie piante "molte delle quali nuove per questo paese"; entro poche settimane sarebbe rientrato a Caracas, ma "nel frattempo, sarebbe stato felice di entrare in corrispondenza con i naturalisti interessati. Il suo agente è Mr. Hunneman di Queen Street, Soho". Sappiamo che almeno alcuni di quegli esemplari furono acquistati da Lambert, nel cui erbario si trovano ancora. Tra i botanici-raccoglitori, il suo cliente più celebre è senza dubbio Nathaniel Wallich, che, tra la fine degli anni '20 e gli anni '30, grazie alla sua mediazione riuscì a vendere esemplari d'erbario agli orti botanici di Berlino, Liverpool, Londra ed Edimburgo, nonché a collezionisti privati. Probabilmente era entrato in contatto con lui attraverso William Jackson Hooker, quando questi era ancora professore a Glasgow. Infatti in The American journal of science and arts del 1820 leggiamo l'annuncio della prossima pubblicazione di due volumi in folio dedicati alle felci dell'India orientale, curati da Hooker e basati su raccolte di Wallich e Wight; a ricevere le sottoscrizioni dall'estero sarà "John Hunneman, Esq., No. 9 Queen street, London". Il volume non uscì mai e non sappiamo se Hunneman era stato coinvolto anche come potenziale editore; come tale figura invece nel frontespizio del secondo e del terzo volume di The genera and species of orchidaceous plants di John Lindley. Insomma, seppe rendersi indispensabile in vari modi ai botanici al di qua e al di là della Manica, come è evidente dal necrologio pubblicato dopo la sua morte nel 1839 sulla rivista della Botanical society: "Dobbiamo lamentare [...] la morte del nostro eccellente socio Mr John Hunneman. Non potrebbe esistere persona che più volentieri si prendesse ogni genere e grado di disturbo per compiacere i suoi amici e per stabilire utili scambi tra i botanici europei; [...] la sua perdita sarà un grave ostacolo alla libera comunicazione che da molti anni esiste tra loro. Era conosciuto da tutti, amato da tutti, e quella reciprocità di gentilezza che aveva il diritto di aspettarsi la rivolgeva spontaneamente a ogni botanico che desiderava introdurre nella confraternita scientifica che aveva fondato e che desiderava allargare".  Papaveri d'oro dal Messico La medesima stima, riconoscenza ed ammirazione era stata espressa qualche anno prima (1828) da Robert Sweet nel terzo volume di The British flower garden nel dedicare al libraio e agente botanico il genere Hunnemannia: "Lo abbiamo nominato in onore del nostro amico Mr John Hunnemann, il quale, attraverso i suoi numerosi corrispondenti in vari paesi, è stato strumentale all'introduzione nelle nostre collezioni di un numero di piante maggiore di ogni altro individuo, tanto che siamo un po' sorpresi che nessun genere gli sia stato dedicato in precedenza". Per creare il nuovo genere, Sweet si basò su una pianta di cui aveva ricevuto i semi da Robert Barclay, un ricco birraio e proprietario di un raffinato giardino, il quale a sua volta li aveva ricevuti dal Messico. Si tratta di Hunnemannia fumariifolia, una della due specie di questo genere della famiglia Papaveraceae; a lungo è stata l'unica nota. Affine a Eschscholzia, è un papavero piuttosto alto con grandi fiori dorati a coppa e foglie glauche finemente divise, endemico degli altipiani del Messico (deserto di Chihuahua e Sierra madre orientale) tra 1500 e 2000 metri di altitudine. Relativamente rustico, è una perenne di breve vita solitamente coltivata come annuale. La seconda specie, Hunnemannia hintoniorum, fu scoperta e pubblicata solo nel 1992. Endemica del Nuevo León, differisce dalla precedente perché più bassa, scaposa, con fusti non ramificati e foglie più strette e limitate alla rosetta basale.

0 Comments