|

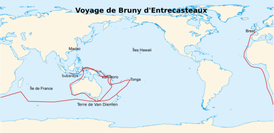

Nei due anni cruciali in cui in Francia cade la monarchia e si scatena il Terrore, la surreale spedizione Entrecasteaux, decretata dall'Assemblea nazionale e finanziata da Luigi XVI, ignara di quanto avviene in patria naviga nei mari australi in nome del re e della nazione alla ricerca di quanto resta della spedizione di La Pérouse. Fallita nel suo obettivo principale - le navi avvisteranno l'isola di Vanikoro, dove La Pérouse aveva fatto naufragio, ma inspiegabilmente la supereranno senza esplorarla - e risoltasi in una catastrofe umanitaria (quasi metà degli uomini morirà durante il viaggio) sarà tuttavia un grande successo scientifico: al suo attivo, la circumnavigazione di Australia e Tasmania, la scoperta o l'esplorazione di molte isole del Pacifico, la correzione delle carte nautiche, la nascita stessa dell'idrografia scientifica, con l'ingegner Beautemps-Beaupré. Eccezionali poi i risultati botanici, grazie soprattutto al combattivo Jacques Julien Houtou de La Billardière, che, gettati alle ortiche i nomi nobiliari, volle chiamarsi semplicemente cittadino Labillardière. A ricordarlo lo splendido genere australiano Billardiera.  Prologo; una spedizione di soccorso in nome del Re e della nazione Quei 219 uomini che il 28 settembre 1791 - due settimane prima il re ha giurato sulla nuova Costituzione e due giorni dopo l'Assemblea nazionale si scioglierà per lasciare il posto all'Assemblea legislativa - lasciano il porto di Brest al grido "Vive le Roi! Vive la Nation!" non sanno che il fragile compromesso tra re e nazione sta per spezzarsi, e presto non ci sarà più alcun re. Forse uno degli ultimi atti di concordia tra i due poteri è proprio la loro missione, voluta dall'Assemblea nazionale e finanziata dal sovrano: a bordo di due bagnarole, riaddobbate in tutta fretta e ribattezzate pomposamente La Recherche e L'Espérance, partono per i mari del sud alla ricerca della spedizione La Pérouse, di cui non si hanno notizie da tre anni. Sotto il comando dell'esperto ammiraglio Antoine de Bruni d'Entrecasteaux, dovranno battere palmo palmo il Pacifico, ripercorrendo l'ipotetica rotta dell'Astrolabe e della Boussole, le navi di La Pérouse. La loro sarà anche una missione scientifica, che dovrà proseguire gli obiettivi della spedizione perduta. Ecco perché a bordo c'è una quindicina di scienziati: tra gli altri, il geografo e astronomo Claude Bertrand, il mineralogista Jean Blavier, l'astronomo Ambroise Pierson, l'ingegnere idrografo Charles-François Beautemps-Beaupré. Particolarmente nutrito il drappello dei naturalisti; tutti giovani, hanno un'età media di ventisette anni. Il decano e capo in pectore è il trentunenne Jacques Julien Houtou de La Billardière, un botanico esperto che ha già all'attivo una spedizione in Siria e Libano; c'è poi il brillante naturalista e geologo Claude Riche, membro fondatore e segretario della Societé philomatique; Louis Ventenat, elemosiniere della Recherche, fratello del botanico Etienne Pierre, più interessato alla natura che al suo creatore; il chirurgo e naturalista Louis Auguste Deschamps. Li affiancano i pittori Jean Piron e Chailly-Ely e il giardiniere Félix Delahaye, scelto personalmente da André Thouin di cui è stato allievo e collaboratore. Sulle onde dell'Oceano, quegli uomini portano con sé tutte le lacerazioni e le passioni ideologiche della Francia rivoluzionaria: ci sono i bleus, gli ufficiali, nobili e monarchici; i sottoufficiali, di origini borghesi, cui è negata ogni speranza di carriera, sensibili alle parole d'ordine dei club rivoluzionari, di cui sono membri attivi più di uno degli scienziati: i più sfegatati sono i giacobini La Billardière e Riche; ai marinai tocca ovviamente il ruolo dei sanculotti. Ma tutto questo, nell'entusiasmo del viaggio, per ora non conta. Il primo scalo, a Tenerife (12-23 ottobre), offre ai naturalisti l'occasione di sfidarsi nella scalata del picco del Teide; a vincere la partita è il gruppo della Recherche, guidato da La Billardière, anche se Deschamps e Piron cedono e tornano indietro. Il destino di sventura che aleggia sulla spedizione incomincia a manifestarsi nel secondo scalo, la colonia del Capo (16 gennaio 1792). Scendendo dalla Table Mountain, Claude Bertrand scivola e fa un volo di 15 metri. Gravemente ferito, abbandona la spedizione insieme a Blavier e Chailly-Ely, provati dal viaggio. Decederà poco tempo dopo. In mare, due giorni dopo la partenza (18 febbraio), muore anche il quartiermastro; sulla base di alcune ambigue testimonianze raccolte al Capo, Entrecasteux ha deciso di dirigersi al più presto verso l'arcipelago dell'Ammiragliato, doppiando l'Australia meridionale e risalendola in direzione nord est. Non è la rotta più breve, ma è l'unica possibile con due imbarcazioni poco adatte ad affrontare i forti venti della rotta più settentrionale.  Un viaggio nei mari australi Attraversato l'Oceano Indiano, il 21 aprile le due navi raggiungono l'isola Van Diemen (ovvero la Tasmania) e gettano l'ancora nella baia - ribattezzata la Recherche - dove poi sorgerà la capitale Hoban. Mentre i vascelli vengono raddobbati, gli scienziati esplorano l'interno e scoprono cigni neri (Cygnus atratus) e due nuove specie di eucalipti (Eucaliptus globulus e E. resinifera). Non lontano dalla costa il giardiniere Félix Delahaye, secondo un'abitudine che si incontra anche in spedizioni precedenti, pianta un orto con semi portati dall'Europa, che dovrebbe costituire una risorsa per le navi europee che vi faranno scalo in futuro, oltre che uno strumento di civilizzazione degli indigeni. Ripartite il 17 maggio, le navi fanno rotta a nord ovest verso la Nuova Caledonia, che raggiungono un mese dopo. Dopo aver rischiato il naufragio sugli scogli dell'isola, ne esplorano la costa occidentale, all'epoca sconosciuta, quindi proseguono verso nord fino all'arcipelago dell'Ammiragliato (28 luglio). Nessuna traccia di La Perouse. Proseguendo verso nord, Entrecasteaux tocca diverse isole; l'unico scalo di una certa importanza è la Nuova Irlanda, dove La Billardiere e Riche fanno un abbondante bottino. Costeggiata la Nuova Guinea, mentre a bordo lo scorbuto miete diverse vittime, all'inizio di settembre le navi sono costrette a fare scalo a Ambon, principale colonia olandese delle Molucche. In questo angolo lontano dal mondo le notizie tardano mesi ad arrivare; nessuno sa che nel frattempo in Europa è scoppiata la guerra e Francia e Olanda sono nemiche. I francesi sono accolti generosamente, riforniti di vettovaglie, curati; i naturalisti - a cui tuttavia non è concesso di penetrare all'interno - devono accontentarsi dei lussureggianti giardini dei loro ospiti. La sosta dura oltre un mese e le tensioni latenti incominciano a emergere; La Billardière presenta all'ammiraglio una petizione, firmata dagli scienziati e da alcuni ufficiali,con la richiesta di essere parte in causa nella scelta della rotta e degli scali. Entrecasteaux rifiuta, minacciando di lasciare gli scienziati a Ambon; a sua volta La Billardière lo minaccia di sottoporre l'affare all'Assemblea nazionale... Il caso sembra chiuso, ma in realtà tra i due partiti - monarchici e repubblicani - si sta scavando un solco; gli scienziati mettono al bando Delahaye, che non aveva firmato la petizione, mentre per il motivo opposto gli ufficiali Willaumez, Gicquel e Legrand sono esclusi dallo stato maggiore. Partita da Ambon il 13 ottobre, la spedizione passa al largo di Timor, quindi si spinge in avanti nell'Oceano Indiano, per poi tornare verso est, a nord dell'attuale città di Perth. Dopo una tempesta che rischia di gettare i due vascelli sugli scogli, si salvano attraccando in una baia prontamente ribattezzata Espérance. Agli scienziati è concesso di scendere a terra, esclusi La Billardiere e Ventenat che sono agli arresti per aver protestato contro la decisione di Entrecasteux di non esplorare la costa occidentale dell'Australia. Preso dall'entusiasmo, Riche si spinge troppo all'interno e si perde; dopo cinque giorni di assenza, l'ammiraglio decide che, se non sarà ritrovato entro ventiquattro ore, le navi partiranno senza di lui. La Billadière riesce a strappare un rinvio di 48 ore: può così scendere a terra e cercare di salvare l'amico. Riche verrà ritrovato esausto sul piccolo capo che da quel momento porta il suo nome. Il 17 dicembre si riparte in direzione sud, completando il periplo dell'Australia, di cui Beautemps-Baupré rileva con precisione la costa meridionale. Il 20 gennaio 1793 sono di nuovo in Tasmania, dove Delahaye ritrova il suo orto in pessimo stato. Ignorando che il 21 gennaio Luigi XVI è stato ghigliottinato, i nostri naturalisti si danno alla pazza gioia; divisi in tre équipes, dirette rispettivamente da La Billardière, Ventenat e Riche esplorano a fondo il territorio, fanno ricche raccolte, entrano in contatto amichevole con gli aborigeni che Piron ritrae nei suoi disegni. Il mozzo dodicenne Gabriel Abelen dice a Ventenat di aver visto lungo il fiume Huon uno strano animale con il pelo di lontra, il becco d'anitra, la coda di castoro; nessuno gli crede: l'ornitorinco dovrà aspettare altri cinquant'anni per essere scoperto. Il 14 febbraio si riparte, in direzione Nuova Zelanda; La Billardière e Riche insistono per uno scalo che permetta di ritrovare Phormium tenax, una pianta descritta da Banks e Forster, che ritengono molto utile per fabbricare cordami. La risposta di Entrecasteuax già la immaginate: i due botanici giacobini finiscono un'altra volta ai ferri. Possono invece sbarcare a Tongatapu, l'isola principale delle Tonga. All'inizio sono accolti con danze e festini erotici, ma poi l'atmosfera si guasta, finché, temendo un agguato, i francesi lasciano l'isola dopo due settimane, non senza aver caricato duecento alberi del pane che La Billardière e Delahaye, secondo gli ordini ricevuti a Parigi, intendono importare a Mauritius. Di isola in isola continuano a risalire a nord, finché ad aprile toccano la Nuova Caledonia, dove sono favorevolmente accolti dagli indigeni antropofagi e La Billardière può arricchire la sua collezione di piante. Lo scorbuto fa una vittima illustre: Huon de Kermadec, comandante in seconda della spedizione e capitano dell'Espérance. Ripreso il viaggio, nell'isola Sainte-Croix un marinaio è ucciso con una freccia da un indigeno. L'area è pericolosa e, senza fermarsi, la flotta passa al largo dell'isola di Vanikoro, ignara che proprio lì aveva fatto naufragio La Pérouse. Nei mesi successivi, errano nel clima malsano delle isole della Melanesia. Le condizioni sanitarie diventano sempre più difficili. Il 20 luglio, al largo di alcuni isolotti detti degli Anacoreti, muore anche l'ammiraglio Entrecasteaux. Il comando è assunto da Alexandre d'Hesmivy d'Auribeau, che si ammala a sua volta; mentre diversi marinai muoiono di dissenteria, il giovane luogotenente Elisabeth Rossel fatica ad imporre la disciplina a un equipaggio sempre più recalcitrante. Guarito, Auribeau riprende il comando effettivo; dopo due scali nelle isole di Buru e Bouton, gettano infine l'ancora a Madura, all'entrata del canale che porta a Surabaya, nell'isola di Giava.  Epilogo: nostoi Passano giorni incerti. Un primo emissario inviato a terra non fa ritorno; un secondo torna con una scorta di soldati olandesi; dopo una breve riunione, Auribeau annuncia ai suoi uomini che sono in guerra con l'Olanda e devono considerarsi prigionieri. E' concesso di sbarcare solo ai malati e ai medici (dunque tra loro anche La Billardière, Riche e il medico capo Roussillon, a sua volta botanico) che organizzano un ospedale di fortuna. Solo in questo momento, scoprono che cosa è successo in Francia durante la loro assenza. Nella confusione generale, il governatore di Surabaya permette addirittura ai naturalisti (La Billardière, Riche, Ventenant, Deschamps, Delahaye) di continuare le loro ricerche, non sappiamo se da soli o in gruppo. Gli olandesi considerano le due navi preda di guerra; nonostante ciò, Auribeau cerca di venderle al miglior offerente; gli ufficiali repubblicani Du Portail, Willaumez e Gicquel progettano di fuggire con le navi alla volta di Mauritius. Presumbilmente in combutta con Auribeau, Chateauviux, un emigrato provenziale come lui che si è arruolato sotto bandiera olandese, prende d'assalto le navi; mentre gli ufficiali repubblicani e una parte dell'equipaggio cercano di resistere, Auribeau ammaina il tricolore e innalza la bandiera bianca con i gigli, consegnando i vascelli agli olandesi. Denunciati come sovversivi gli ufficiali Laignel, Legrand, Willaumez, i naturalisti Riche, Ventenat, La Billardière, il pittore Piron vengono posti agli arresti. I diari, le raccolte naturalistiche, le carte e i rilievi di Beautemps-Beaupré sono requisiti come preda di guerra. Tra i naturalisti due soli scampano: Louis Auguste Deschamps e il giardiniere Delahaye. Il primo lo incontreremo di nuovo in un altro post. Quanto al secondo, i suoi rapporti con La Billardière rimangono ambigui; nel suo giornale di viaggio, quest'ultimo afferma di avergli affidato parte dei suoi materiali e sicuramente la custodia dei dieci alberi del pane sopravvissuti al viaggio, che l'abile giardiniere riesce a mantenere in salute e a moltiplicare per margotta, portandoli poi con sé a Mauritius, dove li trapianterà con successo. Rientrato in Francia nel settembre 1797, diventerà giardiniere della Mailmaison, al servizio dell'Imperatrice Giuseppina. Ma torniamo ai nostri naturalisti prigionieri. Insieme a una trentina di marinai "sanculotti", con una marcia di venti giorni attraverso la giungla sono condotti sotto scorta a Samarang, dove sono rinchiusi nella fortezza. Ventenat, che è stato trasportato in barella dagli amici, è alloggiato presso un medico della città. Più tardi, quasi tutti saranno trasferiti a Batavia, mentre a Samarang rimangono solo Piron e La Billardière. Nel famigerato clima di Batavia, muoiono in molti (compreso l'ultra realista Auribeau). Nel luglio 1794, grazie a uno scambio di prigionieri, a un primo gruppo è concesso di imbarcarsi per Mauritius; tra di loro Riche (anche su di lui tornerò con un post apposito) e Ventenat, che muore poco dopo l'arrivo nell'isola. La Billardière dovrà invece attendere la libertà fino al marzo 1795. Oscura è la sorte di Piron, che in ogni caso non tornò mai in Francia; sicuramente fu al lungo insieme a La Billardière, che portò con sé in Francia alcuni dei suoi disegni. Al nostro eroe, più ancora della prigionia, pesa di essere stato privato del frutto di tante fatiche. La sua ricca collezione di piante, minerali, insetti a un certo punto viene consegnata dagli olandesi a Rossel, l'ultimo capo nominale della spedizione che le porta con sé nell'ottobre 1794 quando si imbarca su una nave olandese alla volta dell'Europa; a sua insaputa, nel frattempo in Olanda è stata instaurata la repubblica batava, alleata dei francesi, Nelle acque dell'Atlantico, la nave "nemica" è dunque abbordata e catturata dai britannici. Rossel e compagni finiscono agli arresti, mentre le casse di La Billardière, preda di guerra, vengono portate a Londra. Secondo Rossel, appartengono al legittimo re di Francia, ovvero Luigi XVIII, al momento in esilio in Inghilterra; quest'ultimo, diplomaticamente, le dona alla regina Carlotta. Ma nel frattempo La Billardière è tornato in Francia e non è disposto ad accettare il fatto compiuto. Con l'appoggio del direttorio, scrive a Banks, di cui era stato ospite in gioventù al tempo dei suoi studi londinesi, perché usi tutta la sua influenza per convincere il governo britannico che quel dono è illegittimo e l'unico proprietario di quelle collezioni è colui che per raccoglierle ha rischiato la vita. Per una volta, la ragioni della scienza hanno la meglio su quelle della politica, e le casse di La Billardière prendono la via di Parigi, mentre Banks giura che a quel materiale, pur desiderandolo, non ha dato neppure un'occhiata e non si è appropriato né di un fiore né di una foglia. Per La Billardière (anzi, per il cittadino Labillardière, come ora si firma), dopo il viaggi e la prigionia, è arrivata l'ora dello studio e della scrittura. Nel 1799 pubblica Relation du voyage à la recherche de La Pérouse che tradotto in più lingue diventa un best-seller internazionale. Illustrati con 26 tavole di ritratti e paesaggi di Piron, 3 tavole di uccelli di Audebert e 14 tavole botaniche di Redouté, i suoi due volumi hanno un valore pionieristico per la conoscenza dell'etnografia della Tasmania e della Nuova Caledonia, nonché della flora e della fauna della Tasmania e dell'Australia occidentale. Tra le piante pubblicate per la prima volta, Eucaluptus cornuta e E. globulus, Banksia nivea e B. repens, Anigoxanthus rufus e Chorizema ilicifolia. Tra il 1804 e il 1806 è la volta di Novae Hollandiae plantarum specimen, un'ampia descrizione della flora australiana, in cui La Billardière dà conto, oltre della propria collezione, anche delle raccolte di Riche e della spedizione Baudin (1800-2); include 256 disegni, alcuni dei quali ancora di Redouté. Si tratta dell'opera più ampia sulla flora australiana prima del Prodromus di Robert Brown (1810). Tra le piante descritte per la prima volta, la carnivora Cephalotus folicularis, Adenanthos obovatus, Cahnia trifida per la costa meridionale; Adenanthos, Calytrix, Astartea fascicularis, Hakea clavata, Taxandra marginata, Acacia saligna per l'Australia sudoccidentale; Eucryphia lucida e Phyllocladus aspeleniifolius per la Tasmania. Talvolta criticata per una certa confusione nelle localizzazioni e per aver incluso piante raccolte da altri botanici senza dichiararne la provenienza, l'opera fu tuttavia lodata per l'eleganza del latino e l'accuratezza delle descrizioni. Come sempre, una sintesi della vita di La Billardière nella sezione biografie.  Le campanelline e le bacche di Billardiera Quasi profetica del grande ruolo di La Billardière per la conoscenza della flora australiana fu la dedica del genere Billardiera da parte di James Edward Smith in A Specimen of the Botany of New Holland, pubblicato nel 1793, quando il nostro ancora navigava ignaro nelle acque australi. Altri generi omonimi, quindi non validi, gli furono dedicati da Moench nel 1794 e Vahl nel 1796. Molto opportunamente, questo genere della famiglia Pittosporacea è endemico dell'Australia, soprattutto delle zone esplorate da La Billardière. Comprende una ventina di arbusti e rampicanti legnosi diffusi in macchie e boschi aperti delle regioni temperate, in particolare in Tasmania e nell'Australia sudoccidentale. Molte specie sono di notevole valore ornamentale come rampicanti leggere, per i fiori a campanella aperta e le bacche solitamente eduli dai colori talvolta sgargianti; tra le più notevoli, la specie tipo, la comune B. scandens, che può essere coltivata come rampicante, tappezzante o alberello, con fiori verdastri, rosati o viola e frutti elissoidali verde oliva, quindi gialli a maturazione; B. longiflora, con fiori verdastri a campana lunga e stretta, seguiti da smaglianti bacche viola; curiosamente a descriverla per primo fu lo stesso dedicatario, che l'aveva raccolta in Tasmania e la pubblicò nella sua opera sulla flora australiana. Ma sicuramente la palma della bellezza va a B. heterophylla, che fino al 2004 - quando il genere Sollya è confluito in Billardiera - era nota come Sollya heterophylla, nome con cui fu descritta da John Lindley nel 1831. E' un arbusto rampicante le cui foglie cambiano aspetto dallo stadio giovanile a quello adulto, caratterizzato da aeree cime di fiorellini a campana blu profondo, un colore insolito nei giardini. Fu introdotta in coltivazione nei paesi a clima mite almeno dalla seconda metà dell'Ottocento. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed