|

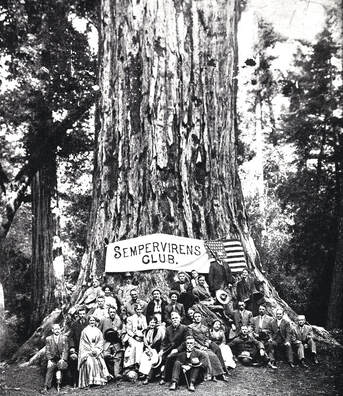

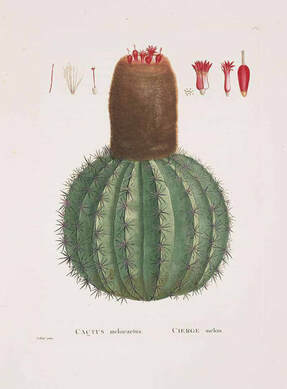

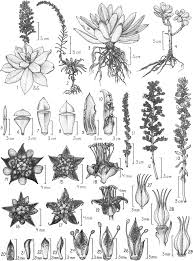

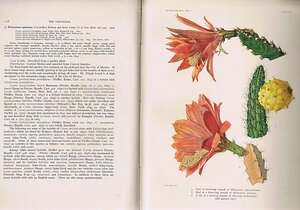

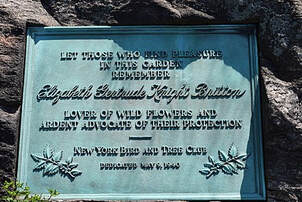

Creato nel 1902, il Big Basin Redwoods State Park è il più antico della California. La sua nascita si deve alla battaglia di un gruppo di cittadini, con il sostegno dell'università di Stanford e del capo del suo dipartimento di botanica, William Russell Dudley, che ebbe un ruolo importante nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte di una delle meraviglie della natura, la sequoia della California (Sequoia sempervirens), che in meno di un secolo era stata portata alla soglia dell'estinzione dagli abbattimenti indiscriminati. Dudley era uno specialista di conifere e un appassionato raccoglitore; gli si deve la fondazione dell'erbario Dudley. A ricordarlo, il genere Dudleya, endemico dell'Oregon, della California e della Baja California.  Salvare le sequoie Nell'ottobre 1899, un incendio scoppiò nei boschi delle Montagne di Santa Cruz presso Felton in California. Presto raggiunse le case di Wrights Station e l'azienda vinicola Mare Vista Winery; per scongiurare lo scoppio di un serbatoio di gas, il proprietario non esitò ad ordinare ai suoi dipendenti di estinguere le fiamme con 4000 galloni di vino rosé. Il fatto era abbastanza curioso da attirare l'attenzione della rivista inglese The Wide World Magazine che commissionò un articolo a C.F. Holder, presidente dell'accademia delle scienze della California, il quale chiese al noto fotografo e pittore californiano Andrew P. Hill di illustrarlo con le sue fotografie. Hill, oltre all'area devastata, per mostrare il contrasto, pensò di scattare qualche fotografia alle maestose sequoie (Sequoia sempervirens) secolari di un parco privato, il Welch’s Big Trees Grove (oggi parte dell'Henry Cowell State Park); aveva appena sistemato il suo cavalletto e scattato tre foto, quando arrivò l'infuriato proprietario che pretese i negativi, sostenendo che quelle foto avrebbero danneggiato la sua vendita di cartoline ai turisti. Hill ribatté che le fotografie erano per una rivista straniera e, anzi, sarebbero state un'ottima pubblicità. L'altro gli ripose piccato che la pubblicità non gli interessava, perché presto quegli alberi sarebbero diventati traversine ferroviarie e legna da ardere. La risposta sconvolse e indignò Hill: come, quella meraviglia della natura era destinata a perire? Da quel momento, salvare le sequoie della California divenne lo scopo della sua vita. Convinse due amici, l'avvocato e poeta di San Jose John E. Richard e la scrittrice Josephine Clifford McCrackin, che aveva perso la casa nell'incendio di Wrights Station, a denunciare la situazione sui giornali locali. Nel marzo 1900 McCrackin scrisse una lettera aperta al Sentinel di Santa Cruz intitolata "Salviamo gli alberi" che fu il primo atto pubblico della campagna. Il secondo fu una riunione convocata il 1 maggio 1900 da Hill e dal presidente dell'ateneo di Stanford David Starr Jordan nella biblioteca dell'Università, per discutere azioni concrete per salvare le sequoie. Durante la riunione emerse che i naturalisti dell'università avevano già individuato come area più adatta alla nascita di un parco naturale il Big Basin (molto più vasto e con alberi più grandi e antichi rispetto al bosco di Felton) e fu deciso di inviarvi in esplorazione un comitato, che includeva giornalisti, uomini d'affari e politici, presieduto da Hill e da Carrie Stevens Walter del San Jose Woman's Club. Due settimane dopo il gruppo visitò l'area e decise di costituirsi in associazione, denominata Sempervirens club dall'eponimo di Sequoia sempervirens, con un capitale iniziale di 32 dollari, raccolti facendo passare un cappello tra i presenti. Come presidente fu scelto l'avvocato di San Francisco Charles Wesley Reed, che contava diversi appoggi politici, affiancato da varie personalità più o meno eminenti come vicepresidenti onorari. A rappresentare la scienza, William Russell Dudley (1849-1911), capo del dipartimento di botanica sistematica di Stanford, che aveva partecipato al meeting del 1 maggio e da tempo denunciava i rischi di estinzione della sequoia della California. Dudley era cresciuto in una fattoria del Connecticut e fin da bambino si era innamorato della natura; ventunenne si iscrisse alla Cornell University, dove per qualche tempo si pagò gli studi mungendo le mucche della fattoria universitaria. Caso volle che suo compagno di stanza fosse David Starr Jordan che abbiamo già incontrato nelle vesti di presidente dell'università di Stanford; David divenne ittiologo, mentre Willie (come lo chiamavano in famiglia) scelse la botanica. Già prima di laurearsi fu lettore di botanica alla Cornell, che lo utilizzò anche come raccoglitore. Dopo essersi laureato nel 1876, si perfezionò per qualche tempo a Strasburgo e Berlino, dopo di che insegnò botanica alla Cornell fino al 1892, quando venne nominato a Stanford, dove prese servizio nell'autunno 1893, reclutato dall'amico Jordan che era appena stato scelto come presidente del neonato ateneo. Il dipartimento di botanica era tutto da inventare, non c'erano né strutture né laboratori, ma per Dudley, che fino ad allora si era occupato della flora degli Stati uniti orientali (i suoi principali lavori riguardavano le flore della contea di Cayuga, della contea di Lackawanna e del Wyoming) ogni fatica era ricompensata dalla ricchissima flora californiana. Il suo più grande amore divennero gli alberi, in particolare le conifere, di cui studiò le relazioni evolutive e la distribuzione geografica. Era facile incontrarlo con i suoi studenti in escursioni botaniche in varie parti dello stato, specialmente nella Sierra Nevada e nella Sierra Santa Lucia. Più conosceva la flora californiana, più crescevano le sue raccolte (oggi formano il nucleo principale del Dudley Herbarium dell'Università di Stanford) ma anche la consapevolezza della devastazione degli habitat naturali e la preoccupazione per gli alberi minacciati dalla speculazione. Nel 1892 fu uno dei primi membri del Sierra Club, una delle primissime associazioni ambientaliste, fondata da John Muir per proteggere la Sierra Nevada e i suoi boschi di sequoie giganti Sequoiodendron giganteum. Nel 1895, insieme allo stesso Muir e al geologo di Berkeley Joseph Le Conte, fu uno dei portavoce del club in un forum pubblico tenutosi a San Francisco sul tema "Parchi nazionali e riserve forestali", in cui sostenne che bisognava cessare di cedere a privati le terre demaniali, che andavano invece convertite in parchi nazionali. In un articolo pubblicato sul bollettino del Sierra club tra la fine del 1895 e l'inizio del 1896, riferì che le sue indagini sul campo dimostravano che i due milioni di acri di sequoie che un tempo si estendevano per cinquecento miglia lungo le colline costiere dell'Oregon e della California stavano scomparendo a un ritmo tale che l'antica specie rischiava l'estinzione. Insieme a un collega di Stanford, il docente di ingegneria civile Charles Wing, visitò e mappò l'area del Big Basin, scoprendo che i migliori boschi di sequoie erano stati venduti a compagnie di legname e decimati. L'unico modo per salvarli era acquistare i boschi e trasformarli in un parco statale, e l'area più adatta era proprio il Big Basin, che la distanza dalla ferrovia e le peculiarità topografiche avevano preservato pressoché intatto; tuttavia, i boscaioli avevano già iniziato il loro lavoro e, se non venivano fermati, scrisse in un articolo pubblicato nel marzo 1900, entro due anni "la regione, invece di un Eden, diventerà peggio del Sahara". Nella fatidica riunione del maggio 1900 nella biblioteca di Stanford, l'indignazione di Hill e la competenza di Dudley si incontrarono. Tra l'estate e l'autunno la campagna per salvare le sequoie del Big Basin prese il volo, con ogni membro del club impegnato a suo modo per smuovere l'opinione pubblica, coinvolgere altre associazioni, arruolare politici e convincere gli industriali che i turisti attirati dal parco avrebbero portato più soldi dello sfruttamento del legname. L'argomentazione fece breccia almeno su Henry L. Middleton che si dichiarò disposto a vendere i 14000 acri che la sua compagnia possedeva nel Big Basin offrendone al club l'opzione di acquisto per un anno. Dudley, che da tempo era membro dell'American Forestry Association, fece da tramite con il servizio forestale nazionale e ottenne l'appoggio del suo capo, Gifford Pinchot. Reed scrisse una proposta di legge per l'istituzione di un parco statale che nel gennaio 1901 fu presentata all'Assemblea dello Stato della California da un politico amico; respinta nella forma iniziale, che prevedeva lo stanziamento di 500.000 dollari per l'acquisto di 5000 acri, fu approvata quando venne ridotta a 250.000 dollari e a 2500 acri. Era una grandissima delusione per il Sempervirens club che puntava su un grande parco da 35.000 a 60.000 acri; anche Dudley riteneva che "per gli scopi scientifici, e anche per un buon parco pubblico" il minimo fossero 35.000 acri. L'istituzione del California Redwood Park (dal 1927 avrebbe mutato nome in Big Basin Redwoods State Park) venne approvata dal senato con voto quasi unanime nel marzo 1901. Per presiedere alla sua realizzazione, venne creata una commissione, formata dal governatore e da quattro membri di sua nomina, tra cui il professor Dudley, che ne fu il segretario fino allo scioglimento nel 1905. Finalmente, nel settembre 1902, con l'acquisto di 2500 acri di foresta, più 800 acri di chaparral e 500 acri di terreno da riforestare donati da Middleton, il parco divenne realtà. Molto più piccolo di quanto sperato, era comunque un inizio, nonché il primo dei circa 280 tra parchi statali e riserve naturali che oggi esistono in California. Il Sempervirens Club non si sciolse, ma continuò la sua battaglia per estenderne i limiti. Negli anni successivi arrivarono piccole donazioni di altri terreni e nel 1916 il parco incorporò quasi 4000 acri convertiti da terre federali, estendendosi così fino alla costa. Oggi la sua estensione è di 10,800 acri (44 Km2). Oltre ad ospitare il più grande gruppo di Sequoia sempervirens a sud di San Francisco, include una varietà di ambienti che vanno dalle foreste miste di sequoie, altre conifere e querce al chaparral, ai canyon umidi, alla vegetazione costiera, estendendosi dal livello del mare a circa 600 metri di altitudine. Purtroppo nell'agosto 2020 è stato catastroficamente investito dagli incendi che hanno devastato la California settentrionale; sono andate distrutte tutte le strutture del parco e almeno 15.000 alberi, principalmente abeti di Douglas. Anche alcune sequoie sono cadute, ma la maggior parte di quelle più antiche sono rimaste in piedi. Dopo essere rimasto chiuso per due anni, oggi il parco è di nuovo aperto, sebbene in modo limitato. Il paesaggio ha mutato volto ma, secondo gli esperti sta lentamente recuperando. La maggior parte delle sequoie è sopravvissuta, e dai tronchi anneriti dall'incendio stanno rispuntando ciuffi di fogliame. Non è certo la prima volta che questi antichi giganti affrontano il fuoco: si sono evoluti con gli incendi e si riprendono molto più facilmente di altre specie, grazie alla corteccia spessa più di 30 cm che protegge gli strati più interni dal fuoco, ai tannini che proteggono le eventuali ferite dagli attacchi di funghi e insetti, alle gemme dormienti sia alla base sia lungo il tronco e i rami che permettono loro sia di emettere germogli basali sia di rigermogliare dai rami e dallo stesso tronco.  Perché i botanici cambiano i nomi: il caso di Dudleya Ma è ora di ritornare al prof. Dudley che tanto fece per far nascere il parco. Anche negli anni successivi continuò ad impegnarsi nelle battaglie ambientaliste. Nel 1904, insieme all'amico Jordan e alla botanica Alice Eastwood, partecipò a una manifestazione indetta a San Francisco dal California Club per bloccare la vendita di 1000 acri di foresta contenenti antiche sequoie ai piedi del Monte Tamalpais. Era un insegnante innamorato della sua materia e amato dagli studenti e nei suoi 18 anni di insegnamento a Stanford formò intere generazioni di eccellenti botanici; era uno studioso coscienzioso, ma forse fin troppo autocritico e forse per questo le sue pubblicazioni californiane si limitano ai numerosi articoli, dedicati soprattutto alle foreste e agli alberi della California, che egli pubblicò tra il 1889 e il 1910 sul Bollettino del Sierra Club e su The Forester, la rivista dell'American Forestry Association. Progettò a lungo un lavoro complessivo sulle conifere degli Stati Uniti occidentali, ma il progetto non andò mai oltre lo stadio di manoscritto incompleto. Nel 1908 andò Persia per esplorarne le foreste; in Egitto contrasse una grave bronchite che degenerò in tubercolosi, che nel 1910 lo costrinse a lasciare l'insegnamento e nel 1911 lo portò alla morte. Grande esploratore della flora californiana, è ricordato dall'eponimo di vari funghi (fu anche micologo) e di piante come gli endemismi Triteleya dudleyi, Pedicularis dudleyi e Polystichum dudleyi. Nel 1903 Britton e Rose gli dedicarono il genere Dudleya, endemico di ambienti rocciosi lungo la costa pacifica, dall'Oregon meridionale alla Baja California settentrionale, con una laconica nota: "Nominato in onore del prof. William R. Dudley della Stanford University". Questo genere di una cinquantina di piante succulente della famiglia Crassulaceae è caratterizzato da una grande varietà morfologica (dalle piccole geofite decidue alte pochi cm alle grandi sempreverdi con rosette di 50 cm di diametro), con fiori a stella simili a quelli di Sedum, oppure tubolari o amcora pendenti e campanuliformi come quelli di Echeveria. Solo recentemente tanta varietà è stata ricondotta a un unico genere, mentre i primi botanici che si occuparono di queste piante le attribuirono variamente ai generi Echeveria, Cotyledon e Sedum. Queste incertezze sono perfettamente testimoniate da Dudleya cespitosa, una geofita tuberosa endemica della California meridionale, la prima ad essere descritta. Nel 1803 Haworth la pubblicò come Cotyledon cespitosum, mentre nel 1811 von Jacquin la classificò come Sedum cotyledon e Aiton come Cotyledon linguiformis. Altre due specie, Dudleya pulverulenta e D. lanceolata, furono invece pubblicate nel 1840 da Nuttall come Echeveria pulverulenta e E. lanceolata. All'inizio del Novecento una vera rivoluzione fu attuata da Nelson e Rose che sistemarono questo gruppo di piante in ben tre nuovi generi: Dudleya, cui attribuirono una sessantina di specie, 40 delle quali descritte da loro per la prima volta, Stylophyllum con 12 specie, e Hasseanthus con 4 specie. Negli anni '30, Alwin Berger li ritenne tutti e tre superflui, spostando Dudleya e Stylophyllum in Echeveria e Hasseanthus in Sedum, i due generi da cui riteneva si fossero rispettivamente evoluti. Le sue conclusioni furono largamente accettate dai botanici fino alla metà del Novecento, quando incominciarono ad apparire le prime analisi filogenetiche molecolari. Nel 1942, Reid Moran separò nuovamente Dudleya e Stylophyllum da Echeveria, riunendoli in Dudleya come sottogeneri; mantenne Hasseanthus come genere distinto, ma strettamente imparentato. Fu il punto di partenza delle ricerche successive che hanno dimostrato che Dudleya si è evoluto in epoca relativamente recente (5 milioni di anni fa) da Sedum, non da Echeveria, come si riteneva in precedenza, e va assegnato alla tribù Sedoideae. Anche se rimangono molti punti da chiarire, oggi al variabile genere Dudleya sono assegnate circa 50 specie, divise in tre sottogeneri: Dudleya (Eududleya secondo la terminologia di Moran), caratterizzato da rosette di foglie appiattite e fiori con petali saldati in un tubo; Stylophyllum, caratterizzato da foglie strette che assomigliano a dita o più raramente da foglie piatte, e petali non fusi che si allargano al centro; Hasseanthus, caratterizzato da cormi sotterranei, piccole foglie che cadono dopo la fioritura, fiori ampiamenti diffusi. Le Dudleya in genere si presentano come succulente da piccole a grandi con foglie carnose, in alcune specie appiattite, in altre tubolari, in altre ancora orbicolari, riunite a rosetta; in diverse specie sono ricoperte da un rivestimento ceroso, detto farina, generalmente bianco, gessoso o farinoso; in poche specie a proteggere le piante dal sole è un sottile strato oleoso e appiccicoso. Il colore del fogliame varia dal verde al grigio. Le rosette possono essere solitarie o cespitose, con diverse rosette che partono da un caudex centrale. Mentre, ad eccezione delle specie più grandi, nel resto dell'anno rimangono piuttosto nascoste nelle fessure delle rocce che sono il loro habitat tipico, al momento della fioritura al centro delle rosette emergono uno o più robusti gambi carnosi che in genere si dividono all'apice in divesri rami, ciascuno dei quali portano 10-15 piccoli fiori (o più) comunemente bianchi o gialli, ma anche rosa, arancio o rossi. Nelle specie di maggiori dimensioni, come D. brittonii (non ha caso nota come "giant Dudleya"), la rosetta raggiunge i 50 cm di diametro e l'infiorescenza può arrivare anche a un'ottantina di cm, mentre nelle minuscole specie del sottogenere Hasseanthus come D. brevifolia le foglie rimangono quasi sepolte nella terra e il peduncolo florale non supera i 4 cm. A differenza di Echeveria, con il quale è ancora spesso confuso, Dudleya non è ancora largamente coltivato, ma purtroppo ha attirato fin troppo l'attenzione dei collezionisti: uno dei pericoli maggiori per la sopravvivenza di molte specie, endemiche di aree piuttosto ristrette, è la raccolta indiscriminata in natura di quelle più rare, che vendono vendute a carissimo prezzo soprattutto sul mercato asiatico. Una recente legge ha introdotto una multa di 5000 dollari per ogni esemplare di Dudleya raccolto su suolo pubblico, che salgono a 40.000 alla seconda infrazione. A minacciare le Dudleya sono anche l'espansione degli ambienti urbani e sempre più i cambiamenti climatici, ed in particolare la siccità invernale: ad differenza di altre succulente, sono per lo più originarie di aree con piogge invernali, che è anche la stagione del loro massimo rigoglio, mentre l'estate, quando la temperatura supera i 30°, è la stagione del riposo.

0 Comments