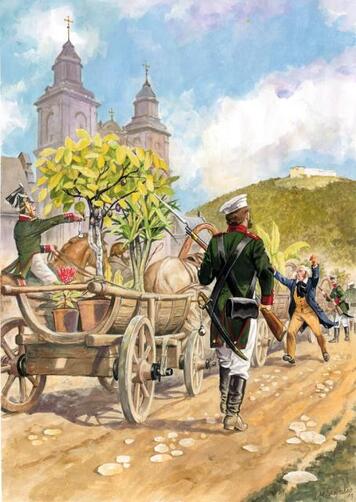

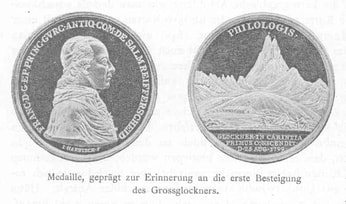

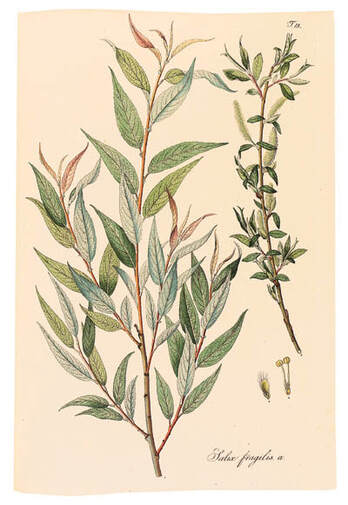

Wilibald Besser e il giardino di Kremenc', ovvero come nacque, fiorì e fu distrutto un orto botanico10/11/2023 Fondato nel 1806, l'orto botanico del Liceo di Kremenec' fu il primo nel territorio dell'attuale Ucraina, e nell'arco di pochissimi anni si impose come uno dei più ricchi dell'intero impero russo. Merito dei suoi due creatori: il giardiniere paesaggista irlandese Denis McClair che lo progettò e il botanico austriaco Wilibald Besser che lo diresse per più di vent'anni e lo arricchì di migliaia di piante, native ed esotiche. Prima di arrivare a Kremenec', il giovane Besser aveva già all'attivo molte ricerche e un libro sulla flora della Galizia, e nei trent'anni che trascorse in Volinia e in Ucraina divenne uno dei maggiori esperti della flora delle regioni sudoccidentali dell'Impero russo. Il magnifico giardino che aveva fatto crescere con amore e sapienza durò meno di trent'anni e al povero Besser toccò l'ingrato compito di presiedere al suo smantellamento, atto di forza e di vendetta dell'imperialismo russo. A ricordarlo il bellissimo genere messicano Bessera.  Antefatto: un liceo prestigioso e un orto botanico Nel 1803, lo zar Alessandro I autorizzò la fondazione di un istituto scolastico desinato alla formazione dei giovani della parte sud-orientale dell'ex Confederazione polacco-lituana, passata sotto il dominio russo con la spartizione del 1795, e ne affidò la realizzazione al pedagogista Tadeusz Czacki, importante esponente dell'illuminismo polacco, membro della Commissione d'educazione nazionale all'epoca dell'indipendenza e ora direttore dei distretti scolastici dei governatorati di Volinia, Podolia e Kiev. Czacki individuò il luogo ideale in Kremenec' (Krzemieniec in polacco) nella regione storica della Volinia, che offriva il vantaggio di non essere lontana dalla frontiera con la Galizia austriaca, da cui sperava di attirare studenti di lingua madre polacca. La scuola fu sistemata negli edifici del precedente collegio gesuitico e in un palazzo della famiglia Wiśniowiecki; offriva corsi dalle elementari alle secondarie e ammetteva anche allievi ebrei. Inizialmente fu chiamata Ginnasio della Volinia, per poi diventare dal 1819 Liceo di Kremenec'; ma il suo prestigio era tale che per molti era semplicemente l'"Atene della Volinia". Impartiva un insegnamento laico e aperto in lingua polacca e polacchi erano tutti i suoi insegnanti, ad eccezione di uno che presto conosceremo. Sovvenzionata da molti donatori, che vedevano nel liceo di Kremenec' un modo per preservare almeno l'eredità culturale della nazione polacca, cancellata e divisa dalle spartizioni, avendo potuto incorporare le collezioni dell'ultimo re di Polonia Stanislao Poniatowski, la scuola vantava una biblioteca di quasi 35.000 volumi, era ben dotata di attrezzature e forniva un vasto programma educativo che comprendeva anche l'insegnamento della lingua inglese ed offriva agli studenti migliori la possibilità di perfezionarsi a Edimburgo o in altre università britanniche. Il particolare legame con il mondo anglosassone era visibile in un altro dei fiori all'occhiello del prestigioso istituto: l'orto botanico. Fondato nel 1806, fu disegnato dal giardiniere paesaggista irlandese Denis McClair (1762-1853) e posto sotto la direzione dal primo docente di botanica del liceo, il polacco Franciszek Scheldt, che in precedenza aveva diretto l'orto botanico di Cracovia. L'avventurosa storia dell'uomo che importò in Polonia e in Ucraina il giardino paesaggistico all'inglese merita una piccola digressione. McClair era figlio di un fittavolo che, avendo partecipato alla Rivolta dei Whiteboys del 1777, fu condannato a morte; per salvarsi, fuggì e si arruolò prima nell'esercito prussiano poi in quello polacco dove fece una discreta carriera, divenendo maggiore di artiglieria. Nonostante la situazione difficile, il giovane Denis studiò botanica e scienze naturali all'Università di Dublino, poi si trasferì a Londra dove incominciò a lavorare come giardiniere, lavorando anche per il duca di Bedford. Dopo altre avventure, nel 1790 incontrò la principessa Izabela Lubomirska, venuta appositamente nella capitale inglese per ingaggiare un abile giardiniere paesaggista. Anche nella speranza di ritrovare il padre, McClair accettò il suo invito di seguirla in Polonia e, anche se non incontrò mai il genitore (questi nel frattempo aveva approfittato di un'amnistia e era ritornato in Irlanda, dove sarebbe morto in un'altra rivolta, quella del 1798), incominciò ad essere sempre più apprezzato dai committenti polacchi. Creò vari giardini sia a Varsavia sia in altre località polacche. In Volinia arrivò nel 1792, quando il principe Lubomirski gli affidò la realizzazione del parco "Palestina" a Dubno; nonostante fossero gli anni difficili che portarono alla terza spartizione della Polonia e all'annessione sia di questa regione sia della Podolia da parte della Russa, i grandi proprietari polacchi conservarono le loro terre e McClair - che in Polonia era diventato Dionizy Mikler - continuò a lavorare per loro; nell'arco di oltre trent'anni progettò una cinquantina di parchi nelle terre dell'attuale Ucraina occidentale. Tra di essi appunto l'orto botanico del Liceo di Kremenec', il più antico dell'Ucraina. Nel 1805 McClair ricevette da Czacki l'incarico di progettarlo, nel 1806 il giardino fu inaugurato, ma fu completato solo nel 1809; si estendeva su 4.5 ettari, comprendeva un parco all'inglese, un roseto, tre arancere, serre e le vere e proprie aiuole didattiche, con piante medicinali; nei primi tre anni della sua esistenza (1806-1809) conteneva 760 specie esotiche e 460 specie di flora locale, raccolte da McClair. Lo sappiamo dal primo catalogo del giardino, Catalogue des plantes du Jardin botanique de Krzemieniec en Volhynie, pubblicato nel 1810 dal vero protagonista di questa storia: il botanico e entomologo austriaco Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser (1784-1842).  Dalla flora della Galizia a quella dell'Ucraina Senza una duplice disgrazia, il destino di Wilibald Besser sarebbe stato totalmente diverso. Nato a Innsbruck, nel 1797, quando aveva appena 13 anni, perse in un'epidemia entrambi i genitori, Samuel Gottlieb Besser e Josepha von Lansenhoffer; a occuparsi del piccolo orfano fu un parente della madre e suo padrino, il botanico Swibert Burkhard Schiverek (1741-1806). Questi, dopo aver insegnato per vari anni chimica e botanica all'università di Innsbruck (dove aveva posto mano a una Flora Tyrolensis, mai completata), in seguito alla soppressione di questa nel 1783, era stato trasferito all'Università di Leopoli di cui fu il primo professore di chimica e botanica. Egli prese con sé il ragazzo, lo fece studiare al Liceo di Leopoli e poi alla facoltà di medicina dell'Università, di cui era anche rettore. Soprattutto, gli trasmise la passione per le scienze naturali, in particolare per botanica e entomologia. Schiverek, più che insegnare ex cathedra, amava guidare i suoi studenti in escursioni sul campo. Lo aveva fatto a Innsbruck, lo faceva a Leopoli e lo avrebbe fatto a Cracovia, la sua terza sede, dove nel 1805, quando anche l'università di Leopoli venne chiusa, fu trasferito come curatore dell'orto botanico e direttore del dipartimento di storia naturale. Inutile dire che Besser (ora diciannovenne) era con lui. Purtroppo l'anno successivo Schiverek morì e Besser perse un secondo padre. Trovò però un altro validissimo maestro nel suo successore alla cattedra di botanica, Josef August Schultes. Se da Schiverek aveva assorbito l'amore per piante e insetti e aveva imparato come muoversi sul campo, con Schultes perfezionò la competenza tassonomica. Già a Leopoli, da solo o con l'aiuto di amici, aveva raccolto una vasta collezione di piante galiziane, che andava ad aggiungersi al notevole erbario ereditato da Schiverek, e a Cracovia lo ampliò ulteriormente grazie alle escursioni organizzate da Schultes, che toccarono anche i Carpazi. Notevolissima anche la sua collezione di insetti. Besser si laureò in medicina nel dicembre 1807 e quasi immediatamente fu assunto come assistente presso la Clinica universitaria di Cracovia. Benché fosse un bravo medico (esercitò la professione per tutta la vita ed era apprezzato dai suoi pazienti), la sua vera vocazione era la botanica. Così quando nel 1808 Czacki gli offrì la cattedra vacante di professore di botanicae zoologia e il posto di direttore dell'orto botanico del liceo di Kremenec' (Scheldt, il primo titolare, era morto nel 1807), egli non esitò ad accettare, nonostante le due condizioni poste dal governo russo e da Czacki: che egli prendesse la cittadinanza russa e si impegnasse a insegnare in polacco. Del resto, l'offerta era generosa. Prima di assumere il suo incarico a Kremenec', egli fu infatti inviato a Vienna e gli furono forniti i fondi per pubblicare un'opera sulla flora della Galizia austriaca, basata sulle raccolte proprie e di Schiverek (Primitia Florae Galiciae Austriacae utriusque in due volumi). In cambio, doveva attenersi alle precise istruzioni scritte di Czacki: praticare gli ambienti scientifici, acquistare libri aggiornati per la biblioteca del Liceo, contattare un artigiano cui commissionare modelli didattici di piante, frequentare la comunità polacca per perfezionare il suo polacco, che aveva appreso dal vivo vivendo in Galizia fin dall'adolescenza. Il soggiorno viennese duro quasi un anno, e permise a Bessere anche di approfondire gli studi di entomologia sotto la guida di Franz Anton Ziegler. Dopo questa fruttuosa parentesi, il giovane professore (aveva 25 anni) iniziò a svolgere i suoi compiti a Kremenec' nell'agosto 1809. Poiché si è conservato il programma delle sue lezioni, sappiamo che si teneva aggiornato sugli sviluppi della biologia (tra l'altro, illustrò ai suoi allievi le tesi di Lamarck) e che era attento alle relazioni tra piante e substrato, come dimostrano le sue lezioni su piante alofile come Salsola e Chenopodium. Si innamorò subito della varia vegetazione dei dintorni di Kremenec' e dedicò tutta la sua passione arricchimento dell'orto botanico. I progetti del suo predecessore Scheldt erano stati presto interrotti dalla malattia e dalla morte e probabilmente anche le collezioni di McClair gli parevano insufficiente, se questi nel 1811 questi fu inviato a procurarsi altre piante in un lungo giro in cui toccò San Pietroburgo, Danimarca, Finlandia, Svezia e Inghilterra. Grazie a questa ampia spedizione, le piante coltivate a Kremenec salirono a 2270 specie, come ci informa la seconda edizione del catalogo e i suoi supplementi, pubblicati da Besser tra il 1811 e il 1815. Finita la collaborazione con McClair nel 1811, Besser continuò ad incrementare le collezioni con scambi con altri orti botanici e con doni di appassionati e dei proprietari terrieri che finanziavano copiosamente il liceo. Riuscì anche ad ottenere dal conte Rumjancev le piante raccolte durante la spedizione Kotzebue. Nel 1830, alla vigilia della sua soppressione, il giardino misurava 20 ettari e ospitava 12000 piante. Quel gran numero si doveva anche alle raccolte dello stesso Besser che, come aveva fatto a Leopoli e a Cracovia, esplorò a fondo la flora prima dei dintorni della città e dei monti Kremenec', quindi estese sempre più il campo delle sue ricerche ce spaziarono dalla Polesia al mar Nero, dalla Volinia e dalla Podolia fino alla riva destra del Dnepr; in queste raccolte seppe anche coinvolgere tanto i suoi studenti quanto un gruppo di amici e appassionati, per i quali scrisse in polacco Przepisy do układania zielników ("Regole per la compilazione di un erbario" , Vilnius 1826). Il più attivo dei suoi collaboratori fu A. L. Andrzejowski, che divenne il suo assistente e lo accompagnò in molti viaggi, aiutandolo a raccogliere un ricchissimo materiale d'erbario, ampliato ed esteso anche grazie agli scambi con altri botanici. Besser non mancò di fare raccolte anche nei dintorni di Vilnius in Lituania, dove si era recato per confermare il titolo di dottore in medicina in modo da poter esercitare la professione in Russia; infatti al suo rientro ottenne l'incarico di medico cittadino di Kremenec', che andò ad aggiungersi all'insegnamento, alla direzione dell'orto botanico e all'attività scientifica. Nel 1821 pubblicò un articolo sulla flora di Vilnius; nel 1822 uscì la sua opera più importante (Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, Gub. Kiioviensi, Bessarbia Cis-Tyraica et circa Odessam collectarum), dedicata alle piante raccolte nel corso dei suoi viaggi nelle regioni sud-occidentali dell'Impero russo; nel 1834 il più breve saggio Über die Flora des Baikal. Tra il 1832 e il 1834, a Besser toccò il più doloroso dei compiti: liquidare lo splendido giardino cui aveva dedicato tanto amore e tanti sforzi. Dopo la morte di Alessandro I, che lo aveva favorito e protetto, il Liceo di Kremenec' cominciò a declinare e ad attirare i sospetti del rigido successore Nicola I, che vi vedeva sempre più un covo della resistenza polacca al dominio russo. Così la rivolta polacca, iniziata nel novembre 1830, segnò la fine dell'Atene della Volinia. Il liceo venne chiuso e nel 1834 la biblioteca e molti professori vennero traferiti all'ateneo di Kiev, contestualmente fondato dallo zar. Tra di loro c'era anche Besser, primo titolare della cattedra di botanica. Ma prima di trasferirsi nella capitale ucraina, dovette presiedere allo smantellamento dell'orto botanico; nel 1832 il giardino fu chiuso e fu decretato il trasferimento delle piante più preziose a Kiev. Espiantate, imballate e preparate secondo le indicazioni di Besser, circa 500 piante lasciarono Kremenec' in un lungo convoglio di carri sotto scorta militare, come si faceva per i deportati e i condannati. Per i polacchi, era uno sfregio e un gesto di vendetta, tanto più che a Kiev non c'era alcun orto botanico ad accoglierle. Così esse furono temporaneamente sistemate nel giardino imperiale. Per la nascita ufficiale dell'orto botanico dell'Università di Kiev si dovette attendere il 1839, ma a occuparsi del trapianto delle esuli di Kremenec' non fu Besser. Egli infatti rimase a Kiev solo tre anni, dal 1834 al 1837. Era sempre stato un grande lavoratore, ma il compito di creare dal nulla il dipartimento di botanica comportò un super lavoro che finì per minare la sua salute; inoltre, mentre parlava fluentemente polacco, non conosceva il russo ed era costretto a fare lezione in latino. Così nel 1837 diede le dimissioni e tornò nell'amata Kremenec', dove sarebbe morto nel 1842. Prima di lasciare Kiev, donò la sua vasta collezione di insetti all'università che, dopo la sua morte, avrebbe acquistato dalla vedova il suo vastissimo erbario e la sua notevole biblioteca. Besser dedicò gli ultimi della sua vita principalmente agli studi tassonomici, campo in cui era così reputato che l'orto botanico di Berlino chiese il suo aiuto per la classificazione di generi controversi; era uno specialista di Asteraceae ed in particolare di Artemisia, cui dedicò otto monografie che molto contribuirono a chiarire questo difficile genere, tanto che de Candolle adottò quasi integralmente la sua sistemazione nel Prodromus. Forse vi piacerà scoprire che l'orto botanico di Kremenec' esiste di nuovo: nel 1990, alla vigilia dell'indipendenza, il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina decretò la ricostruzione del giardino, anche se i lavori veri e propri iniziarono nel 2001 quando esso passò sotto la gestione del Ministero dell'ecologia e delle risorse naturali dell'Ucraina. Certo, con le sue 2000 specie e varietà è ben lontano dalle passate glorie, ma è comunque una realtà importante, con un arboreto di oltre 200 specie, una collezione di piante native, undici delle quali elencate nella lista rossa delle piante in pericolo da salvare, e diversi dipartimenti scientifici che riprendono la tradizione interrotta di Besser. Il giardino - che, com'era un simbolo della resilienza polacca a inizio '800 ora è un simbolo dell'identità e dell'orgoglio nazionale ucraino - non dimentica i suoi due fondatori: Besser è ricordato da un monumento, McClair da un cippo commemorativo; nel nome di quest'ultimo è in atto un progetto di collaborazione con diversi partner irlandesi, tra cui l'orto botanico nazionale di Dublino, ed è stato realizzato un "angolo irlandese" con specie provenienti dalla sua patria.  Bessera, una fantasmagoria di colori Autorevole esponente della comunità scientifica tanto germanica quanto russa, Besser fu membro tra l'altro della Società imperiale dei naturalisti di Mosca, della Società medica imperiale di Vilnius, dell'Accademia Leopoldina e, come socio corrispondente, della Royal Society e dell'Accademia Imperiale delle Scienze di San Pietroburgo. Nel 1828 fu ammesso alla nobiltà del Governatorato di Volinia e aggiunse al cognome l'ambita particella von. Ad attestare la stima in cui era tenuto è anche la quadruplice dedica di un genere Bessera: in ordine cronologico troviamo infatti nel 1809 Bessera (Boraginaceae) da parte del suo maestro Josef August Schultes, oggi sinonimo di Pulmonaria; nel 1815 da parte di K.P.J. Sprengel Bessera (Phyllanthaceae), sinonimo di Flueggea; nel 1829 Bessera (Nyctaginaceae) da parte del brasiliano Vellozo, sinonimo di Guapira, e Bessera (Asparagaceae) da parte di Julius Hermann Schultes, figlio di Josef August. Poiché per un motivo o l'altro le altre denominazioni sono illegittime, a essere valido è quest'ultimo. Ne era ben consapevole Schultes junior che creò questo genere sia per rispettare la volontà paterna, sia per evitare che un botanico tanto stimabile rimanesse privo di un genere celebrativo; nella dedica, sotto forma di lettera a D.F.L. von Schlechtendal, egli infatti scrive: "Poiché il genere Bessera fondato da mio padre non è stato accettato e quello di Sprengel è stato emendato dallo stesso autore, ho creato un nuovo Bessera in onore del dottore e professor Besser, ottimo amico di mio padre e benemerito dello studio delle piante, come è noto a te e a tutti i botanici". Non scelse una pianta a caso, ma una specie di grande bellezza (Schultes la definisce pulchra "bella") appena giunta dal Messico, Bessera elegans. Oggi a questo piccolo genere di geofite tuberose sono assegnate quattro-cinque specie, tutte endemiche del Messico. Come Brodiaea, di cui ho scritto in questo post, appartiene alla sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae. Fino a pochi anni fa, le specie riconosciute era solo due: appunto B. elegans, con una vasta distribuzione nel versante pacifico del Messico (dal Sinaloa al Durango nella Sierra Madre Occidental, alla parte meridionale del Deserto di Chihuahua e alla Sierra Madre del Sur nell'Oaxaca), e B. tuitensis, un endemismo della Sierra de El Cuale nello stato di Jalisco. Nel 2021, lo studio di 21 popolazioni di B. elegans e delle loro variazioni morfologiche ha portato all'individuazione di altre due specie, B. ramirezii e B. elegantissima. Incerto è invece lo status di una eventuale quinta specie, B. tenuiflora. a seconda se si include o meno in Bessera il genere Behria. Plants of the World on line sposa la prima posizione e denomina questa specie Bessera tenuiflora, mentre il sito della Pacific Bulb Society, sulla base degli studi dei botanici dell'Università di La Paz in Baja California, mantiene separati i due generi e riporta la specie come Behria tenuiflora. Si tratta della posizione più convincente a cui mi atterrò anch'io. Le Bessera posseggono cormi rivestiti da uno strato membranoso di minute fibrille, da cui emergono strette foglie lineari e lunghi scapi che terminano con un'ombrella di eleganti fiori penduli a campana dai colori vividi: le corolle sono rosso rubino in B. elegans, rosso chiaro, scarlatto, viola, magenta o fucsia in B. elegantissima, da rosa a lilla in B. tuitensis, viola scuro in B. ramirezii. Ma i colori non finiscono qui: in B. elegans il tubo è bianco e il pistillo, racchiuso tra lunghi filamenti rossi, è viola, mentre il polline è grigio. Questa fantasmagoria di colori e la forma dei fiori ci dicono che queste bellissime piante sono impollinate dai colibrì. Solo i cormi di B. elegans (in inglese la chiamano molto giustamente coral drops, gocce di corallo) sono talvolta disponibili da noi; poiché non è rustica e va mantenuta rigorosamente asciutta durante il riposo vegetativo, è consigliabile la coltivazione in vaso. Altre informazioni nella scheda.

0 Comments