|

Andrea Vesalio è noto come il padre dell'anatomia moderna: la sua spettacolare Fabrica segnò la rottura con la tradizione galenica e l'inizio dello studio del corpo umano basato sull'osservazione diretta e la dissezione. Gli interessi per la botanica furono marginali nella sua carriera scientifica, tutta rivolta all'anatomia, ma come medico di successo ebbe sicuramente a che fare con le piante medicinali, come dimostra nell'unica opera che dedicò all'argomento, da cui emerge come anche in questo campo si fece guidare dall'esperienza e da un cauto scetticismo. Per celebrare uno dei più grandi conterranei, a pochi anni dall'indipendenza nazionale, con un sussulto nazionalistico due botanici belgi gli dedicarono il genere Vesalea, cancellato appena due anni dopo la creazione, ma recentemente riportato in auge.  Anatomia, farmaci esotici e un tragico pellegrinaggio Il recente recupero del genere Vesalea per accogliere le specie americane di Abelia mi dà il destro di parlare di uno dei più grandi protagonisti della rivoluzione scientifica del Rinascimento, Andrea Vesalio. La sua Fabrica (De humani corporis fabrica libri septem) esce in quello stesso 1543 in cui Copernico termina, poco prima di morire, De Rivolutione orbium celestium e ha nel campo della medicina lo stesso significato di svolta e di rottura dell'opera copernicana in quelo dell'astronomia. Con questo libro, che unisce la descrizione del corpo umano basata sull'osservazione diretta a tavole spettacolari disegnate da allievi di Tiziano, nasce l'anatomia moderna. Rompendo con la tradizione galenica (di Galeno nell'edizione del 1555 elencherà 200 errori, dimostrando che le sue descrizioni anatomiche si basavano sulla dissezione di animali, non di esseri umani), Vesalio si procurerà fama, il prestigioso incarico di medico imperiale, ma anche irriducibili nemici. Il più accanito sarà il suo stesso maestro, Jacques Dubois detto Sylvius, che nel suo pamphlet "Confutazione delle calunnie rivolte contro l'anatomia di Ippocrate e Galeno da un pazzo furioso" (il pazzo furioso, in latino vesanus, è un gioco di parole per Vesalius) non esiterà a rivolgere questo appello a Carlo V: "Imploro sua Maestà l'imperatore di punire, con la severità che merita, questo mostro nato e allevato nella sua stessa casa, questo perniciosissimo esemplare di ignoranza, impudenza, arroganza e empietà, di sopprimerlo completamente, prima che possa ammorbare il resto d'Europa con il suo fiato pestilenziale". E per respingere le evidenze di Vesalio, arriverà a sostenere che Galeno aveva dato una descrizione del corpo umano perfetto, com'era ai suoi tempi, ma quest'ultimo nei secoli intercorsi si era corrotto e degenerato. Quali furono i rapporti tra il padre dell'anatomia e la botanica? Ovviamente, come tutti i medici del suo tempo Vesalio conosceva a fondo le erbe medicinali che fornivano la stragrande maggioranza dei medicamenti, tanto più che discendeva da una famiglia di illustri medici e farmacisti; inoltre divise buona parte della sua vita tra i due principali centri dell'innovazione botanica del Cinquecento: da una parte le natie Fiandre, dall'altra l'Italia (insegnò all'università di Padova, fece dimostrazioni anatomiche a Bologna e fu in contatto con l'ambiente mediceo). Quanto all'ambiente tedesco, documentati sono i rapporti personali con Fuchs, cui inviò un semplice all'epoca molto celebrato, il rhaponticum (forse Rhaponticum arthamoides); il botanico tedesco non solo utilizzò il libro di Vesalio come principale fonte del proprio manuale di anatomia (in alcune parti, un vero e proprio plagio), ma ebbe a definirlo frutto dell'illuminazione divina. La grande importanza delle immagini per la conoscenza e la diffusione del sapere ma anche come strumento argomentativo è comune ai due studiosi, come è stato sottolineato da S. Kusakawa nel suo importante saggio Picturing the nature. Image, text, and argument in sixteenth century human anatomy and medical botany, che mette a confronto l'uso delle immagini in De corporis humani fabrica di Vesalio e in De historia stirpium di Fuchs. Nei suoi difficili anni alla corte spagnola come medico di Filippo II, in cui Vesalio dovette affrontare un ambiente ostile e la rivalità dei colleghi, ebbe rapporti amichevoli con il medico e botanico Francisco Hernandez e poté approfondire la sua conoscenza dei semplici che affluivano dalle Indie. Verso questi ultimi il suo approccio fu allo stesso tempo aperto e cauto, come possiamo ricavare dall'unica sua opera dedicata alla botanica medica, Epistola, rationem modumque propinandi radicis Chynae decocti [...] pertractans (1546). A offrire il pretesto per quest'operina (che nella seconda parte si trasforma in una risposta alle accuse di Sylvius) fu un amico di Malines, Joachim Roelant, che gli chiese la sua opinione su un farmaco alla moda, la radice china (scritto in vari modi, anche radix Chyna, radix Chyna, radix Cynna); questa radice medicamentosa, a quanto pare tratta da una specie di Smilax (quella che Linneo denominerà appunto Smilax china, ma forse semplicemente una varietà cinese della nostra Smilax aspera, la salsapariglia) intorno al 1525 era stata portata a Goa da mercanti cinesi e da qui importata in Europa dai portoghesi; aveva conosciuto un immediato successo, affermandosi come specifico contro la sifilide (un suo estimatore per questo impiego fu ed esempio Mattioli) ma anche contro altre malattie, in particolare la gotta; la moda dilagò quando la adottò lo stesso imperatore Carlo V. La risposta di Vesalio è molto prudente e pacata (non può certo mettere in discussione il parere dell'imperatore, e suo datore di lavoro), ma ferma. Basandosi sulla propria esperienza medica, nega che la radix china abbia particolare efficacia contro la sifilide, preferendole di gran lungo il guaiaco (legno di Guaiacum sanctum e G. officinale); lo considera invece efficace per la cura della gotta e delle artriti, per le sue proprietà sudorifere. D'altra parte, mette in guardia contro l'idolatria per i rimedi esotici: oltre ad essere costosi, venduti sotto forma di polveri e parti essiccate, senza che se ne possa verificare la provenienza, sono spesso oggetto di contraffazioni e soperchierie. Meglio dunque rivolgersi a semplici nostrani, di altrettanta comprovata efficacia. Ricorda di aver curato un grave attacco di gotta del suo illustre paziente utilizzando un decotto a base di camedrio (Teucrium chamaedrys) e altre erbe; consiglia anche la tormentilla (Potentilla erecta). Un ultimo legame con la botanica ci riporta all'estremo, tragico viaggio di Vesalio. Nella primavera del 1564, egli lasciò la corte di Filippo II per un pellegrinaggio in Terra Santa. Su questo episodio sono fiorite le più incredibile leggende (tra la più gettonata quella secondo la quale, mentre dissezionava un nobiluomo o una nobildonna, fu evidente che il cuore batteva ancora; condannato a morte dall'inquisizione per aver praticato la vivisezione, fu graziato dal re, che commutò la pena nel pellegrinaggio); molto più probabilmente, secondo la testimonianza di Clusio, che giunse a Madrid proprio il giorno dopo la sua partenza, Vesalio, malato nel corpo e insofferente dell'atmosfera ostile della corte, aveva ottenuto il permesso di recarsi in pellegrinaggio per motivi di salute. Oltre alla devozione, tra le motivazioni del viaggio c'era anche il desiderio di esplorare le piante medicinali della pianura di Gerico. In effetti, alcuni contemporanei lo accusarono, una volta in Palestina (ma nel caso di Vesalio, mito e realtà, o se volete fatti e fake news, si mescolano continuamente), di aver dedicato più tempo alle piante che alla visita dei luoghi santi. Ma di queste eventuali ricerche non è rimasta traccia; Vesalio infatti durante il viaggio di ritorno morì a Zante, in circostanze, tanto per non smentirsi, ancora una volta misteriose. Una sintesi della sua vita di cortigiano, ma anche di "uomo contro" nella sezione biografie. A chi desidera approfondire il contributo del grande padre dell'anatomia, consiglio il bellissimo sito vesaliusfabrica.com, pubblicato in occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita e ricchissimo di contributi (incluso l'accesso alla prima edizione digitalizzata di De corporis humani fabrica).  Vesalea, Abelia, Vesalea? o magari Linnaea? Nel 1842, il raccoglitore belga A. B. Ghiesbreght, che esplora la flora del Messico insieme a H.G. Galeotti e J.J. Linden, nelle montagne degli stati di Veracruz e Oaxaca raccoglie due nuove specie di arbusti; importate in Belgio (dove Galeotti ha fondato un proprio vivaio per la diffusione delle piante messicane), vengano subito immesse nel mercato con il nome un po' fantasioso di fuchsia messicana. Due anni dopo lo stesso Galeotti, insieme a M. Martens, riconoscerà la loro appartenenza alla famiglia delle Lonicerae (oggi Caprifoliaceae) e l'affinità con Abelia; sulla base di alcune particolarità dell'ovario i due creano il nuovo genere Vesalea, in onore del grande conterraneo, l'anatomista belga Andrea Vesalio. Il nuovo genere ha però vita brevissima: due anni dopo, il francese J. Decaisne, rilevando un errore nella descrizione dei due colleghi, lo fa confluire in Abelia. Questa è la situazione per circa 160 anni, finché le ricerche filogenetiche (come abbiamo visto in questo post) mettono in crisi lo stesso genere Abelia; due le possibili soluzioni: la confluenza di Abelia in Linnaea (la linea seguita da Plants of the World); la sua divisione in generi più piccoli monofiletici (la linea seguita da Plants List). Così, i sostenitori di questa posizione resuscitano Vesalea, che va ad accogliere le specie messicane prima appartenenti ad Abelia. Poche le differenze, a dire la verità, tra i due generi; le due principali sono le caratteristiche delle infiorescenze, brevi racemi con pochi fiori, da uno a tre; il numero dei sepali, sempre cinque; la disposizione delle ghiandole del nettario. Per noi profani, la differenza pratica più evidente è la diversa rusticità: al contrario delle sorelline asiatiche, le Vesaleae sono poco rustiche. Le specie attribuite al genere sono presumibilmente cinque (ma le differenze tra una specie e l'altra sono sottili); una è piuttosto nota anche nei nostri giardini. Siamo abituati a chiamarla Abelia floribunda; dobbiamo abituarci a ribattezzarla Vesalea floribunda (a meno che si imponga Linnaea floribunda). Comunque la si chiami, è un arbusto di grande bellezza, con eleganti rami arcuati e fiori penduli dalla lunga corolla tubolare rosa acceso (che ci fanno capire perché furono inizialmente commercializzate come fuchsie). Di non difficile coltivazione, devono essere protette dove le temperature vanno sotto zero. Qualche particolare in più nella scheda.

0 Comments

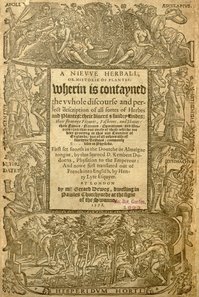

Quandoque bonus dormitat Homerus, "Qualche volta anche il buon Omero sonnecchia", diceva Orazio: insomma anche a un grande come Omero capita di prendere una cantonata. E in questa storia di grandi botanici che sonnecchiano ce ne sono più di uno. All'inseguimento del dedicatario della Lysimachia, facciamo le pulci a Plinio, Boerhaave e Linneo, scoprendo che il copia-incolla non è nato con il web.  Dalla ricerca della "vera" lisimachia... Nel libro XXV della Naturalis historia, subito dopo aver parlato di Genzio e della sua genziana, prima di passare alla regina Artemisia e alla pianta che (forse) ne porta il nome, Plinio si sofferma su un'altra erba che prenderebbe il nome dal suo scopritore, la lisimachia: "Anche Lisimaco scoprì [la pianta] che da lui prende il nome, lodata da Erasistrato. Ha foglie verdi simili a quelle del salice, fiore purpureo, portamento cespuglioso con rami eretti, odore acre. Nasce in luoghi paludosi. La sua forza è tanta che posta sul giogo di due bestie da soma che litigano ne frena l'aggressività". Non dice altro su chi sia questo Lisimaco e su come abbia scoperto i poteri della magica pianta, ma va subito sottolineato che tra il suo nome e questi ultimi c'è un legame etimologico: Lisimaco è composto da λυσις (lysis, "liberare", "sciogliere"), e μαχη (mache, "battaglia"), dunque è interpretabile come "scioglitore di contese", o anche "pacificatore". Se alla pianta è stata attribuita la virtù di pacificare gli animali in forza del nome dello scopritore o se, al contrario, è stata collegata a un Lisimaco in forza di una credenza precedente, sono ipotesi aperte. La parola è greca e sicuramente Plinio si rifà a fonti greche (forse a quello stesso Erasistato, celebre medico del III sec. a.C.); in effetti anche in Dioscoride si parla di una pianta simile, che si chiama però lysimacheion. Le proprietà officinali sono quelle che anche Plinio cita nel libro successivo: è essenzialmente una pianta vulneraria, particolarmente efficace per curare le ferite recenti e stagnare il sangue; bruciandola, il suo fume acre tiene lontani i serpenti e uccide gli insetti. Anche l'habitat paludoso è lo stesso e così l'aspetto generale; le due descrizioni sono simili, tranne per due particolari: la pianta di Plinio è purpurea e ha un odore acre, quella di Dioscoride è giallo-dorata e inodora. E' probabile che queste discrepanze siano dovute a una svista (o, se preferite, a un colpo di sonno) di Plinio che ha tradotto con purpureus il gr. πυρρός, pyrròs, che non significa rosso ma giallo rossastro e ha scambiato il fumo acre della pianta bruciata con il suo odore da fresca. Oppure stanno parlando di piante diverse. In ogni caso, nei secoli successivi, la contraddizione non ha mancato di produrre i suoi effetti nefasti; i botanici successivi, puntando su erbacee palustri più o meno cespugliose con foglie simili al salice e con fiori rossi o gialli, hanno moltiplicato le ipotesi identificative; sotto l'etichetta lysimachia sono finite almeno una decina di piante anche molto lontane tra loro, tra cui Epilobium hirsutum, Oenothera biennis, Stachys palustris, o addirittura un arbusto, la ginestra dei tintori, Genista tinctoria, tirata in ballo da un addormentatissimo Ruel. Ma a contendersi la palma sono soprattutto il purpureo Lythrum salicaria (forse la "lisimachia purpurea" di Plinio) e la gialla Lysimachia vulgaris (forse il "lysimacheion dorato" di Dioscoride). Nel suo grande commento a Dioscoride (1544), Mattioli non ha dubbi: è proprio quest'ultima la vera lisimachia; la descrive e la fa disegnare sotto l'etichetta lisimachia prima, ma riserva qualche riga anche all'altra, battezzata lisimachia seconda "per avervi ritrovato quasi le medesime facultà". Ha le idee un po' meno chiare l'inglese William Turner che in A New Herball (il primo erbario in lingua inglese, 1551) pensa si tratti di due tipi della stessa pianta; con una traduzione letterale (ciò che i linguisti chiamano calco) conia il nome comune inglese loosestrife "che scioglie la lotta", battezzando quella gialla yealow loosstryfe e quella rossa red loosstryfe o purple losestryfe; è per questo che in inglese ancora oggi sia Lythrum sia Lysimachia sono ugualmente dette loosestrife. Non fa molta chiarezza neppure Caspar Bauhin che nel Pinax theatri botanici (1596) ne elenca e descrive undici tipi, molti dei quali oggi sono attribuiti a tutt'altri generi. Il nodo viene infine sciolto da Pitton de Tournefort che in Élémens de botanique (1694) crea il genere Lysimachia come lo intendiamo oggi. La sua scelta è poi validata da Linneo in Species plantarum 1753.  alla ricerca del "vero" Lisimaco Ma è ora di tornare a Lisimaco. Come abbiamo visto, Plinio non dà alcuna indicazione sulla sua identità. Va detto che si tratta di un nome piuttosto comune nell'antichità (l'autorevolissima Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft di Pauly e Wissowa ne elenca 21). Il più famoso di tutti è il diadoco Lisimaco, guardia del corpo e generale di Alessandro Magno e dopo la sua morte re di Tracia, Asia Minore e Macedonia. Visto il contesto (Plinio sta parlando di piante che hanno ricevuto il nome da un sovrano), la maggioranza dei commentatori concorda nell'identificare in lui il personaggio citato dallo scrittore romano. L'identificazione, già avanzata nel Medioevo dalla principessa bizantina Anna Comnena, è corrente nei commentari del Cinquecento e del Seicento: Mattioli lo nomina come Lisimaco di Macedonia e Bauhin precisa: "La lisimachia è detta così dallo scopritore, re Lisimaco figlio di Agatocle". L'indicazione è corretta: il padre di Lisimaco il diadoco si chiamava Agatocle. Eppure è probabilmente proprio la precisazione di Bauhin ad aver causato involontariamente il peggiore colpo di sonno di tutta questa storia. Nel 1727, il medico e botanico olandese Herman Boerhaave, illustre luminare ammirato da Linneo, pubblica il catalogo dell'orto botanico di Leida Historia plantarum quae in Horto Academico Lugduni-Batavorum crescunt; tra le piante esaminate c'è anche la lisimachia, di cui Boerhave scrive: "La Lysimachia prende il nome da Lisimaco, figlio del re di Sicilia, di cui si dice che per primo abbia scoperto questa pianta". Da dove spunta questo "Lisimaco figlio del re di Sicilia"? Anche se a quanto pare nessuno finora l'ha sottolineato, a mio parere nasce evidentemente da una lettura frettolosa del testo di Bauhin. Come per gli antichi il Lisimaco per antonomasia era il diadoco, o per noi la Vittoria per antonomasia è Vittoria d'Inghilterra, così l'Agatocle per antonomasia è Agatocle di Siracusa (che dal 307 a.C. alla morte si attribuì il titolo di re di Sicilia, l'unico a portarlo nell'antichità). Boerhaave, leggendo "re Lisimaco figlio di Agatocle", prende fischi per fiaschi e inventa un fantomatico figlio di Agatocle di Sicilia. Nel 1751, Linneo in Philosophia botanica inserisce una lista di nomi di piante derivati da opere letterarie, dal mito, da sovrani e promotori della botanica; nell'elenco di quelle dedicate ai re, troviamo "Lysimachia: Lisimaco di Sicilia". Evidentemente, senza fare alcuna verifica, ha ripreso la nota di Boerhaave. E così, sotto l'autorevole mantello linneano, il colpo di sonno di Boerhaave è (come si direbbe oggi) diventato virale. Non si contano le pubblicazioni (anche di alto livello scientifico) in cui Lysimachia è associata a un "Lisimaco figlio del re di Sicilia" o anche "Lisimaco re di Sicilia". Non parliamo poi della rete, in cui il top è la pagina di disambiguazione di Wikipedia inglese in cui si elencano tredici personaggi (reali o letterari) chiamati Lisimaco, tra cui "Lysimachus, a King of Sicily whom the Lysimachia, a genus of flowering plants, was named after". Sarebbe bastato consultare un repertorio come il Pauly-Wissowa per verificare che nessun figlio di Agatocle si chiamava Lisimaco e che nessun Lisimaco (neppure leggendario) ha mai regnato in Sicilia. Per completezza, visto che parliamo di repertori, va detto che proprio il Pauly-Wissowa avanza un'interpretazione alternativa (accolta da qualche testo e qui e là anche in rete): il Lisimaco di Plinio potrebbe anche non essere un re ma un medico o un botanico. Due sono i personaggi papabili: Lisimaco scrittore di agricoltura e botanica, citato come fonte da Varrone, Columella e dallo stesso Plinio; il medico Lisimaco di Kos, forse allievo di Erasistrato, commentatore del corpo ippocratico. Di nessuno dei due sappiano molto ed è possibile che siano la stessa persona. L'ipotesi, soprattutto grazie al collegamento con Erasistrato, è suggestiva, ma sembra adattarsi poco al contesto, in cui si parla di sovrani. Dunque, mi schiero con Mattioli e Bauhin a favore di Lisimaco di Tracia, personaggio colorito sulla cui vita troverete qualcosa in più nella sezione biografie. Ma alla nostra storia di errori manca ancora un breve capitolo. Come abbiamo visto, il laconico Plinio non spiega come Lisimaco, chiunque fosse, scoprì le virtù della sua erba eponimica. Una lacuna che qualcuno ha colmato confezionando una affascinante leggenda: un giorno Lisimaco (quasi sempre il re di Sicilia, a volte il figlio del re di Sicilia, ma anche il re di Tracia) mentre attraversava un campo fu assalito da un toro furioso; preso dalla disperazione, colse una lisimachia e la agitò davanti all'animale che immediatamente si calmò. Benché sia ripetuta in innumerevoli testi, questa storia è del tutto apocrifa e non risale all'antichità; sospetto che sia stata creata in epoca relativamente recente in ambiente anglosassone, sulla suggestione del termine comune loosestrife. Come per ogni leggenda metropolitana che si rispetti, non mancano le varianti: in una versione particolarmente colorita, la bestia furiosa è un leopardo; in una più realistica, Lisimaco calma semplicemente i suoi buoi facendo loro bere un infuso di lisimachia.  Chi ha paura della Lysimachia? Lysimachia è un grande genere, un tempo assegnato alla famiglia Primulaceae, quindi alle Myrsinaceae, che però a loro volta sono state riassorbite nella vastissima famiglia Primulaceae nella classificazione APG III. E' diffuso praticamente in tutto il mondo, soprattutto nelle fasce temperate, e comprende circa 160 specie per lo più erbacee. Sebbene L. vulgaris vanti, come abbiamo visto, un millenario uso officinale (è utilizzata soprattutto come febbrifugo e lenitivo) e sia anche una pianta tintoria (la sua tintura veniva usata per imbiondire i capelli o schiarire il mantello dei cavalli), le lisimachie sono soprattutto note come piante da giardino. Alcune sono di così facile coltivazione da essere considerate invasive. Ma sono tutte così belle (e tutto sommato non difficile da contenere), che vale la pena di accettare la sfida. Tra le specie alte, tutte scarsamente esigenti e amanti dei suoli umidi, le più coltivate sono L. punctata, una scelta vincente per giardini con terreno argilloso, umido e pesante; la bianca L. clethroides, con strane infiorescenze ricurve a collo d'oca, amante dei terreni acidi; L. ciliata, con fiori meno decorativi, ma molto apprezzata per le foglie purpuree nella bella cultivar 'Fireckraker'. Tra le tappezzanti, due specie sono particolarmente adatte anche per situazioni ombrose: L. nummularia, una strisciante con foglie tondeggianti, effettivamente molto invasiva nella forma comune, ma inestimabile nella cultivar 'Aurea' con foglie verde giallastro, più facile da controllare e insuperabile anche negli angoli più ingrati del giardino e come ricadente da muretti e fioriere; la mia preferita (amo le Lysimachiae e loro amano il terreno umifero del mio giardino-bosco) è però la spettacolare L. congestiflora 'Persian carpet', con foglie semi sempreverdi verde scuro variegate di porpora che contrastano con le infiorescenze dorate. Qualche approfondimento nella scheda. Ecco un genere familiare a tutti: con le sue numerosissime specie, è a suo agio sui bordi delle strade e nei terreni incolti, sulle morene alpine, nell'orto delle aromatiche e nelle bordure di foglie argentee. Presta il suo aroma a raffinati piatti della cucina francese e dona piacevoli note amare a uno degli aperitivi più celebri e al liquore più amato dai poeti maledetti. E' il genere Artemisia, e forse, ma solo forse, deve il suo nome a un'antica regina, che i pittori barocchi amarono rappresentare mentre sorseggia una bevanda amara (ma era ben altro che assenzio l'ingrediente che la rendeva tale).  Una regina tra storia e leggenda Nel 1573, l'inglese Henry Lyte pubblica A niewe Herball, traduzione del Cruydeboeck di Rembert Dodoens, che è anche uno dei primissimi erbari inglesi. Al piedi dell'affollato frontespizio, il giardino delle Esperidi; in alto il dio Apollo e suo figlio Esculapio (dio della medicina); a sinistra e a destra della scritta, quattro figure storiche, altrettanti sovrani vissuti tra il IV e il I sec. a.C: Genzio, Mitridate, Lisimaco e Artemisia. La fonte dell'immagine è Plinio il vecchio, che nel 25° libro della Naturalis historia riferisce di una serie di personaggi (alcuni mitici, altri realmente vissuti) che si sarebbero interessati di erbe e medicina e sarebbero stati onorati dal nome a una pianta; tra loro appunto Genzio, re degli Illiri, scopritore e dedicatario della genziana; Mitridate VI, re del Ponto, famoso per le sue ricerche sui veleni e gli antiveleni, eponimo dell'eupatoria; Lisimaco - da identificare con uno dei successori di Alessandro Magno - che scoprì le virtù della lisimachia; e Artemisia II, regina di Caria, unica donna ad aver avuto tanto onore. La nota di Plinio su Artemisia è brevissima: si limita a riferire che mise in uso un'erba che prima di lei si chiamava partheni, e poi le fu dedicata. Ma si affetta ad aggiungere che questa etimologia non è condivisa da tutti: altri affermano che il nome derivi da Artemide Ilizia (una divinità associata al parto, qui assimilata a Artemide) poiché si tratta di un'erba specifica contro i malanni femminili. Alle due etimologie pliniane, i moderni ne hanno aggiunta una terza: secondo quest'ultima ipotesi, Artemisia andrebbe invece collegato all'aggettivo artemes, "sano", con riferimento alle virtù officinali di molte specie del genere. Ma prendiamo per buona la prima ipotesi di Plinio, visto che ci permette di parlare di una donna fuori dal comune. Artemisia, figlia del satrapo di Caria Ecatomno, secondo l'uso della sua dinastia, sposò il fratello maggiore Mausolo e regnò con lui. Alla morte del marito, il suo dolore fu così grande che volle dedicare tutta se stessa al ricordo dell'amatissimo fratello-sposo. Istituì splendidi giochi funebri, che comprendevano anche una gara di retorica cui parteciparono i più celebri oratori del tempo; ma soprattutto fece costruire e ornare di splendide statue un monumento funebre così bello da essere annoverato tra le sette meraviglie del mondo e da dare il nome a tutte le costruzioni di quel tipo: ancora oggi le chiamiamo infatti "mausoleo". Non solo: ritenendo che nessuna urna, nessun vaso fosse così prezioso da custodire le ceneri del marito perduto, le raccolse e le fece mescolare con vino aromatizzato; divenne la sua unica bevanda, che con la sua amarezza le ricordava il suo dolore. Un dolore devastante che l'avrebbe portata a morire meno di tre anni dopo il marito (350 a.C.). A metà tra storia e leggenda, le fonti antiche le attribuiscono doti di energia, astuzia e coraggio. Il contemporaneo Demostene mise in guardia i suoi concittadini contro questa pericolosa "donna e barbara", che soprattutto era una rivale della politica ateniese per il controllo dell'isola di Rodi, assoggettata appunto da Mausolo. E proprio contro i Rodiesi, secondo Vitruvio, Artemisia dimostrò grande abilità strategica. Quando gli abitanti di Rodi seppero che Mausolo, morendo, aveva lasciato il potere alla moglie, considerando un'umiliazione essere governati da una donna, si ribellarono e inviarono una flotta ad attaccare Alicarnasso, la capitale della Caria. Artemisia, appena ne ebbe notizia, fece spostare la propria flotta in un ancoraggio segreto e vi imbarcò metà delle sue truppe; ordinò all'altra metà di difendere le mura della città, fingendo però ben presto di arrendersi. Quando i Rodiesi, felici di conquistare la città quasi senza combattere, sbarcarono, mentre gli abitanti di Alicarnasso fingevano di accoglierli come liberatori, la flotta caria, navigando lungo un canale che metteva in comunicazione i due porti, prese le navi di Rodi alle spalle e le catturò, mentre quelli che erano sbarcati venivano presi e uccisi. I marinai di Artemisia si imbarcarono sulle navi di Rodi e fecero immediatamente vela per l'isola; i Rodiesi, credendo che fosse la loro flotta che rientrava vittoriosa, le lasciarono entrare in porto; i soldati di Artemisia presero la città e la sovrana, eliminati i capi della rivolta, poté riprendere il controllo su quell'importantissima base commerciale e strategica. Per celebrare la sua vittoria, vi fece costruire un secondo splendido monumento. Altre fonti ci riferiscono di una seconda astuzia di Artemisia: poiché gli abitanti di Latmo, che avrebbero dovuto fornire il marmo per la costruzione del Mausoleo, si erano ribellati, Artemisia, fece appostare le sue truppe nei pressi della città; quindi, con uno splendido seguito di donne e eunuchi che cantavano e danzavano, si recò a visitare un santuario di Cibele, a qualche miglia da Latmo. Incuriositi dall'inusitato spettacolo, gli abitanti della città accorsero per ammirarlo; gli uomini di Artemisia uscirono dai nascondigli e si impadronirono facilmente della città (questo aneddoto è spesso riferito a Artemisia I, che combatté dalla parte dei persiani a Salamina, ma è più probabile che si tratti proprio della nostra Artemisia II). Quanto ai suoi meriti botanici, a parte la breve notizia di Plinio, sappiamo da Strabone che fu esperta in medicina e conoscitrice delle erbe medicinali, qualità per le quali fu stimata dal contemporaneo Teofrasto. Come simbolo dell'amore coniugale, Artemisia è figura nota alla letteratura medievale (ne parlano, tra gli altri, Boccaccio nel De mulieribus claris ("Le donne famose") e Christine de Pizan nella Città delle donne. Come abbiamo visto, a fine Cinquecento Lyte la accomuna a Genzio, Lisimaco e Mitridate come patrona della scienza delle erbe. A partire dal tardo Rinascimento e fino al Settecento, soprattutto nell'ambiente olandese, la regina di Caria, raffigurata come una donna bella ma dolente che beve una coppa con le ceneri del marito, divenne un soggetto popolare della pittura, trattato tra gli altri da Rembrandt. Una sintesi della sua vita, come sempre, nella sezione biografie.  Fate verdi e foglie d'argento Il genere Artemisia - famiglia Asteraceae - venne istituito da Linneo (1753), rifacendosi a Plinio; la specie tipo è Artemisia vulgaris, una pianta officinale nota fin dall'antichità che con le sue proprietà emmenagoghe potrebbe corrispondere alla partheni della regina Artemisia. E' un vasto genere, quasi cosmopolita (lo troviamo in Europa, Africa settentrionale e Sud Africa, Asia, Australia, Americhe), che comprende circa 400 specie. Arbusti, perenni o annuali, in genere sempreverdi, spesso con foglie argentate e aromatiche, molte specie sono di notevole interesse per le proprietà officinali, aromatiche, culinarie e decorative. Artemisia absinthium, l'assenzio vero, le cui proprietà amaricanti sono citate già dalla Bibbia, nell'Ottocento era l'ingrediente principale del liquore omonimo, la "fata verde" tanto amata da poeti e pittori decadenti, il cui abuso generò una piaga sociale nota come absintismo, tanto che a inizio '900 ne fu vietato il commercio; è anche la principale componente aromatica del vermut. La rara e ricercata A. umbelliformis, il genepì bianco, dona le sue note profumate a un altro celebre liquore, appunto il genepì. Il gusto delicato di A. dracunculus, il dragoncello o estragone, ne fa una delle erbe tipiche dalla cucina francese. Nei giardini assolati e mediterranei, tanto più in epoca di cambiamento climatico, le artemisie sono insostituibili per l'adattabilità ai terreni poveri e aridi; più che per i fiori, solitamente insignificanti, sono le foglie grigie o argentate ad attirare l'attenzione; tra le più apprezzate, A. arborescens, A. lactiflora, A. ludoviciana, A. schimidtiana, l'ibrido A. 'Powis Castle'. Qualche informazione in più nella scheda. Più che gli esseri umani - rappresentati dallo sfortunato farmacista e botanico Johann Sievers che, al servizio di Caterina II, negli ultimi anni del Settecento visitò la Siberia, la Mongola, il Kirghizistan e il Kazakhstan - le protagoniste di questa storia sono le piante. Una cercata appassionatamente e non trovata, il rabarbaro cinese; l'altra scoperta quasi per caso: il Malus siversii, ovvero il "papà delle mele". Ovviamente c'è anche il genere Sieversia e l'ormai obsoleto Novosieversia.  Dal re dei lassativi... Come sa ogni spettatore del Malato immaginario di Molière, due erano le cure fondamentali della medicina del Sei-Settecento: i salassi e le purghe. Il purgante più ricercato, perché allo stesso tempo efficace e non drastico, privo di sgradevoli effetti collaterali, era il rabarbaro. Importato dalla lontana Cina, era apprezzatissimo e costosissimo: nell'Inghilterra del Seicento era tre volte più caro dell'oppio. Per giungere in Occidente, infatti, doveva fare una lunga strada; parte giungeva dall'impero Ottomano attraverso l'India, ma il migliore di tutti era il "rabarbaro russo", che in realtà era cinese. Il commercio del rabarbaro cinese attraverso le steppe russe datava fin dall'antichità, tanto che il nome stesso della pianta, in greco e latino Rheum, deriva da Rha, l'antico nome del fiume Volga, lungo le cui rive si trovavano i punti di smistamento delle vie carovaniere. Ma a farne una voce decisiva del bilancio russo fu Pietro il Grande. Nel 1696 impose su di esso il monopolio statale; dal 1727, come tutte le transazioni commerciali sino-russe, il suo commercio fu regolato dal trattato di Kiakhta. Dal 1730 l'importazione fu assegnata in esclusiva a una famiglia di Bukhari, che trasportavano fino a Kiakhta il rabarbaro acquistato in Cina; qui veniva esaminato da un farmacista russo: tutto quello di cattiva qualità era immediatamente bruciato, mentre quello che aveva passato la selezione veniva avviato a Mosca e a San Pietroburgo, dove era ulteriormente esaminato prima di essere esportato in Occidente. Grazie a questa trafila il rabarbaro "russo" si impose sul mercato come il migliore, sebbene gli alti prezzi ne facessero una medicina solo per ricchi. I profitti erano così alti che il ricavo di una sola transazione permetteva di mantenere l'esercito russo per un anno. Ai tempi di Caterina II - lei stessa fu curata con efficacia con il rabarbaro in seguito a una grave costipazione causata da una scorpacciata di ostriche - la situazione cominciò a mutare. Intorno al 1745, Olandesi e Inglesi invasero il mercato vendendo a prezzi stracciati il rabarbaro "indiano", certamente di qualità inferiore ma molto più abbordabile. Inoltre le relazioni con la Cina erano soggette ai malumori e alle scelte spesso xenofobe del Celeste impero; così, in seguito a incidenti di frontiera, tra 1764 e il 1768 la Cina ruppe le relazioni diplomatiche e proibì le esportazioni verso la Russia. Negli stessi anni, la grande spedizione dell'Accademia, guidata da Pallas, aprì nuove prospettive. Nel 1772 lo stesso Pallas visitò Kiakhta, ricavandone l'impressione negativa che, nel gioco commerciale, i soli a guadagnarci fossero i cinesi, che potevano imporre i loro prezzi a piacimento. Nella sua esplorazione delle regioni siberiane, inoltre, il naturalista tedesco scoprì diverse specie di Rheum; egli era convinto che il rabarbaro cinese fosse ottenuto da varie specie e che non fosse né diverso né superiore rispetto a quello reperibile sul territorio russo, che era di cattiva qualità solo perché coltivato e conservato con metodi sbagliati. Propose dunque un ambizioso piano di raccolta di semi, da coltivare negli orti botanici di Mosca, San Pietroburgo e eventualmente Irkutsk, selezionando le varietà migliori da ridistribuire per creare un'industria russa del rabarbaro.  ... al papà delle mele Nel 1781 Caterina II eliminò un monopolio ormai in declino, liberalizzando il commercio del rabarbaro e puntando sulla sua coltivazione nel territorio nazionale. Ma prima bisognava scoprire se aveva ragione Pallas, e quale specie convenisse coltivare. L'imperatrice stabilì un premio per chi avesse scoperto la pianta del "vero" rabarbaro e nel 1790 l'Accademia delle Scienze russa inviò alla sua ricerca il botanico e farmacista di origine tedesca Johann Erasmus (August Carl) Sievers. Egli doveva anche individuare le aree più adatte a un'eventuale coltivazione. La spedizione durò cinque anni. Nel 1791 Sievers esplorò i monti Yablonoi, una catena montuosa del sud-est della Siberia, situata tra la Mongolia e il lago Baikhal. Individuò le specie di rabarbaro segnalate da Pallas (oggi Rheum rhabarbarum e R. nanum), provò a seminarle, ma con risultati che lo convinsero che non si trattava del vero rabarbaro, a suo parere una specie esclusivamente cinese di cui al momento non erano note le caratteristiche. Nel 1792 proseguì le sue ricerche più a occidente, al di là del fiume Irtys, esplorando i monti Altai e la valle del fiume Bukhtarma. Nel 1793 fu il primo botanico a visitare i monti Tarbagatai, dove rischiò di morire di inedia; a salvarlo fu l'incontro con i membri di alcune tribù turco-mongole che lo ospitarono e lo guidarono alla scoperta delle valli e degli impervi versanti della catena; qui Sievers scoprì boschetti di alberi di mele, che all'assaggio si rivelarono dolcissime. Ne scrisse entusiasta a Pallas, che informava puntigliosamente delle sue scoperte botaniche e etnologiche. Raggiunto il lago Alakol, nel 1794 Sievers riuscì a passare in Cina, ma, presto rimandato indietro, non poté trovare l'oggetto delle sue ricerche. Nel 1795, a soli 33 anni, morì improvvisamente. Una sintesi della sua breve vita nella sezione biografie. Dopo la sua morte, Pallas pubblicò le sue lettere sotto il titolo Briefe auf Sibiren, "Lettere dalla Sibera", importanti sia per le notizie etnografiche, sia per il contributo alla conoscenza dalla flora di aree largamente inesplorate prima della spedizione di Sievers. Sulla base dell'erbario e delle note del naturalista defunto, più tardi Pallas pubblicò Plantae novae ex herbario et schedis defuncti Botanici Ioanni Sievers, Hannoverani, descriptae, "Nuove piante descritte sulla base dell'erbario e delle note del defunto botanico hannoveriano Johann Sievers". Sono numerose le specie raccolte o descritte per la prima volta: tra le altre, Ribes fragrans, Rheum nanum, Picea schrenkiana, Asclepias rubra, Bassia (=Kochia) scoparia, Artemisia sieversiana, e soprattutto Malus sieversii, il melo che Sievers aveva incontrato sulle pendici dei monti Tarbagatai. Questa particolare specie di melo ha acquisito grande notorietà qualche anno fa quando, in seguito alla descrizione completa del genoma delle mele coltivate e allo studio comparativo di tutte le specie del genere Malus, si è scoperto che proprio M. sieversii è il progenitore della maggior parte delle cultivar domestiche. Il "papà" delle mele (del resto, Alma-Ata, il nome sovietico della capitale del Kazakhstan, significa "padre delle mele") ha frutti particolarmente gustosi e grandi (diametro fino a 7 cm). All'origine delle mele, potrebbe anche essere il loro futuro: la ricchezza genetica e l'eccezionale resistenza alle malattie potrà essere utile per produrre nuove cultivar che non necessitino di pesticidi. Le aree del Kazakhstan, dove si trovano le foreste di meli di Sievers, gravemente minacciate dalla deforestazione, sono state proposte come patrimonio dell'umanità Unesco.  La Sieversia, bellezza glaciale Per onorare lo sfortunato botanico, che quanto meno le pubblicazioni di Pallas avevano salvato dall'oblio, nel 1811 Willdenow creò il genere Sieversia, della famiglia Rosaceae, molto affine a Geum, da cui lo distingue lo stilo deciduo piumoso e privo di uncino. Per duecento anni, i botanici si sono divertiti ora a considerarlo un genere autonomo, ora un sottogenere o una sezione di Geum; a questo pingpong ha messo fine nel 2002 uno studio che, sulla base di dati genetici, ha stabilito l'indipendenza di Sieversia, ridotto tuttavia a due sole specie. Del resto lo stesso Geum è un gruppo geneticamente eterogeneo, un complex, che raggruppa presumibilmente più generi e deve essere indagato da studi più approfonditi. Le specie superstiti sono Sieversia pentapetala e S. pusilla. La prima è una graziosa perenne erbacea della tundra e degli ambienti montani, presente nella Siberia orientale, in Giappone e in Alaska, con cinque petali candidi che contrastano con gli stami giallo brillante; può essere una specie dominante che forma dense colonie. La seconda è un endemismo della Siberia orientale e della Kamchatka, simile alle precedente ma di dimensioni minori. Con le sue origini siberiane e montane, Sieversia è un omaggio quanto mai adatto a Sievers, esploratore della flora siberiana e tra i primi descrittori di Sieversia pentapetala (allora Dryas anemonoides). Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1933 F. Bolle sottopose a revisione il genere Geum e ne distaccò diversi generi, tra cui Novosieversia, che includeva una sola specie, N. glacialis, una specie circumboreale con fiori gialli e stili piumosi. Oggi è per lo più considerato sinonimo di Geum glaciale. Ma, come si è detto, lo stesso genere Geum è tutt'altro che compatto, e non sappiamo quale svolta terminologica ci riserverà il futuro. Con oltre 200 milioni di nuovi casi e più di 400.000 morti ogni anno, la malaria è ancora oggi la malattia endemica più temibile. Lo è stata anche di più in passato, quando l'unico rimedio era la corteccia della china. Un rimedio di cui la corona spagnola e l'ordine dei gesuiti detennero per quasi duecento anni il monopolio, alimentando miti e leggende. Come quella cui deve il nome scientifico, Cinchona spp.  Una storia troppo bella per essere vera La corteccia di china giunse in Europa intorno alla metà del Seicento; per ragioni soprattutto culturali, il nuovo rimedio antimalarico stentò ad affermarsi in una medicina ancora dominata dalla teoria galenica degli umori. Tra i primi sostenitori della sua efficacia terapeutica, il medico genovese Sebastiano Bado che le dedicò diverse opere, tra cui Anastasis cortici peruvianae, seu chinae-chinae defensio ("Resurrezione della corteccia peruviana, ovvero difesa della china-china", 1665). E' attraverso questo testo che si diffuse la leggenda della contessa di Chinchon (o come scriveva erroneamente l'italiano Bado, Cinchon). Bado riferisce di essere venuto a conoscenza della corteccia e del modo di somministrarla dal mercante genovese Antonio Bolli che aveva vissuto a lungo in Perù; oltre a testimoniare che le virtù medicinali della quina-quina (ovvero "corteccia delle corteccia", in quechua) erano ben note agli indios, Bolli riferì la seguente storia. Una trentina di anni prima, a Lima la moglie del Viceré si era ammalata di febbre terzana. Venuto a conoscenza della malattia, il governatore di Loxa scrisse al viceré di conoscere un rimedio segreto e infallibile. Visto che la moglie era in pericolo di vita, il viceré permise che la medicina fosse somministrata all'inferma, che subito guarì in modo quasi miracoloso. Con gratitudine e entusiasmo, la viceregina distribuì la corteccia di china ai poveri di Lima e al suo ritorno in Spagna la portò con sé, per curare i contadini delle sue terre iberiche, dove ugualmente imperversava la malaria. Risalirebbe dunque a lei, la contessa di Chinchon (il viceré rispondeva all'impressionante nome di Luis Jeronimo Fernandez de Cabrera Babadilla de la Cerda y Mendoza, conte di Chinchon) la prima introduzione in Europa della china, presto nota anche come "polvere della contessa". Il racconto circolò per duecento anni senza essere messo in dubbio. A prestarvi fede fu tra gli altri Linneo che nel 1753 in Species plantarum battezzò Cinchona il genere cui appartengono diverse specie di alberi della china, riprendendo la grafia errata di Bado. In forma romanzata, la storia fu anche ripresa dalla scrittrice Mme de Genlis che nel suo romanzo Zuma (1817) attribuisce la scoperta del magico farmaco a una fedele serva india, che avrebbe salvato la vita alla sua padrona, ovvero la contessa di Chinchon. Tuttavia, nel 1935 la pubblicazione del Diario de Lima o Diario del Viceregno di Chinchon, redatto per volontà del conte di Chinchon da due segretari (prima Juan Antonio Suardo, quindi Diego Medrano) non ha offerto alcun riscontro alla leggenda. Intanto, un primo problema riguarda l'identità della contessa; il conte infatti si sposò due volte. Alcuni identificano la benefattrice con la prima moglie del conte, Ana de Osorio; tra di essi in particolare l'esploratore britannico C. R. Markham, futuro presidente della Royal Geographical Society e uno dei principali artefici della introduzione della coltivazione della china in India: nel 1874 egli dedicò alla prima contessa di Chinchon A Memoir of the Lady Ana De Osorio: Countess of Chinchon and Vice-Queen of Peru, in cui si batté tra l'altro per cambiare il nome linneano ripristinando la grafia "giusta" Chinchona. L'identificazione è sicuramente errata: Ana morì nel 1625, tre anni prima che Luis Jeronimo fosse nominato viceré. Ad accompagnarlo in Perù fu la seconda moglie, Francisca Henriquez de Rivera; sarà dunque lei ad essersi ammalata ed aver riportato con sé la china in Europa? Non è vero neppure questo; il diario di Suardo ci informa minutamente degli eventi del viceregno, compresa la salute della coppia Chinchon. Non risulta che Francisca si sia mai ammalata di malaria. A contrarre la malattia fu invece il marito, che tuttavia venne curato, come allora era in uso, con salassi. Inoltre la nobildonna non tornò mai in Spagna; infatti morì nel 1641 a Cartagena de las Indias dove lei e Luis Jeronimo stavano per imbarcarsi per far ritorno in patria. Dunque, molto probabilmente anche la seconda contessa non ebbe alcun ruolo nell'introduzione della china in Europa, e l'omaggio di Linneo è immeritato. Ma la sua fama di "scopritrice della china", nonostante tutte le evidenze contrarie, persiste e non molti anni fa il comune di Chinchon le ha addirittura dedicato un monumento. Nella sezione biografie, un suo breve profilo. Molto più prosaicamente, a diffondere la corteccia di china in Europa furono i gesuiti, che forse ne avevano conosciuto le proprietà grazie ai guaritori indigeni o le avevano scoperte essi stessi nei loro ospedali sudamericani. Tra i suoi principali promotori, il gesuita spagnolo Juan de Lugo (cardinale dal 1643) che, convinto della sua efficacia, prese a distribuirne la polvere ai poveri romani (le Paludi Pontine, e la stessa città eterna, erano infestate dalla malaria), tanto che essa divenne nota come "polvere di Lugo", ma anche "polvere dei gesuiti". Anzi, il legame con l'odiato ordine gesuita ne rallentò la diffusione nei paesi protestanti, dove era addirittura osteggiata come "polvere dell'Anticristo". Si dice che Oliver Cromwell sia morto di malaria dopo aver rifiutato di assumere la medicina "papista". Soltanto la guarigione di due teste coronate (prima il re d'Inghilterra Carlo II d'Inghilterra, poi il re di Francia Luigi XIV), la sdoganò definitivamente, facendo del genere Cinchona una delle più importanti "piante che hanno cambiato la storia" con milioni di vite salvate al suo attivo. Secondo qualche studioso, che fa notare che il primo diffusore, Antonio Bolli, era un mercante, la leggenda della contessa di Chinchon sarebbe stata inventata a bella posta per attribuire alla corteccia miracolosa un'origine più nobile (o almeno un po' meno politicamente connotata).  La salvifica (e schizzinosa) Cinchona Il genere Cinchona appartiene alla famiglia delle Rubiaceae, la stessa della pianta del caffè, e comprende una ventina di specie di arbusti e alberi originari delle foreste dell'area amazzonica andina, tra i 1500 e 3000 metri di altitudine (dalla Colombia alla Bolivia, con massima presenza in Perù e Bolivia). Le diverse specie, molto variabili per dimensioni, colore della corteccia, forma delle foglie, hanno vistosi fiori bianchi, rosa o rossi, profumati; ma non è certo il pregio estetico ad aver reso la Cinchona una delle piante più ricercate della storia, bensì le proprietà medicinali della corteccia, per circa trecento anni l'unico rimedio efficace contro il paludismo. Non si contano i botanici e gli esploratori che sono andati alla sua ricerca, da Plumier a fine Seicento a Humboldt a inizio Ottocento. Almeno fino agli anni '30 del Settecento, in Europa se ne conosceva solo la corteccia, ma non si sapeva né quale fosse la "vera" pianta della china, né dove crescesse. I gesuiti prima, le autorità coloniali spagnole poi, ne tennero segrete le zone d'origine. Soltanto con l'avvento dei Borboni in Spagna la cortina cominciò a squarciarsi; così nel 1738 l'esploratore francese La Condamine poté portare in Europa gli esemplari essiccati su cui Linneo basò la prima descrizione scientifica. Ancora per un secolo la Spagna (e brevemente le sue ex colonie sudamericane) conservarono il monopolio del richiestissimo farmaco, finché intorno alla metà dell'Ottocento Olandesi e Inglesi ne diffusero la coltivazione nelle loro colonie, dovendo affrontare notevoli problemi di acclimatazione: si tratta infatti di piante di montagna, originarie dalle foreste "nebulose", che non sopportano né il gelo né il caldo estremo, né l'umidità ristagnante né la siccità. Innestando la specie più pregiata e ricca di chinino, Cinchona calysaia var. ledgeriana sulla più robusta C. pubescens gli Olandesi riuscirono ad assicurarsi il monopolio della produzione mondiale del chinino per quasi un secolo, fino alla seconda guerra mondiale. Unico rimedio per la prevenzione e il contenimento della malaria, la Cinchona intreccia la sua storia con quella del colonialismo europeo, che rese possibile preservando soldati e funzionari dal paludismo in Africa e in Asia; durante la seconda guerra mondiale si trasformò addirittura in un obiettivo strategico, quando Tedeschi e Giapponesi si impadronirono di tutte le riserve mondiali, mettendo in seria difficoltà gli alleati. Ma se volete saperne di più su questa storia, molto più intricata e affascinante di qualsiasi leggenda, leggete i dettagli nella scheda. Mentre la grande opera di Hernández sulla natura messicana langue nella biblioteca dell'Escorial e ogni tentativo di pubblicazione si infrange contro l'ottusità e la bancarotta della corte spagnola, decenni prima che gli Accademici dei Lincei riescano a far uscire la loro splendida versione, ad assicurarne la prima edizione a stampa - sebbene in una veste mutilata e arbitraria - sarà un oscuro monaco erborista, Francisco Ximenez. E non senza qualche equivoco Plumier gli dedicherà il genere Ximenia.  Il primo divulgatore dell'erboristeria messicana Come si è visto in questo post, il primo avatar del mai pubblicato opus magnum di Francisco Hernández vide la luce nel 1615 in Messico, grazie a Francisco Ximenez. Prima avventuriero, poi frate, questo personaggio di cui non sappiamo quasi nulla - quel poco è sintetizzato nella biografia - lavorava come infermiere e preparatore dei farmaci all'ospedale Oaxtepec quando gli pervenne "par extraordinarios caminos" (ovvero per strade quasi miracolose) una copia del manoscritto dell'estratto dell'opera hernandina allestito da Recchi. Ximenez, sicuramente al corrente dell'attività di Hernández che in quell'ospedale aveva operato, decise di tradurre il manoscritto latino in spagnolo in modo da creare un manuale "da usare nei luoghi dove non ci sono medici e farmacisti affinché la gente possa preparare da sé le medicine, utilizzando risorse di origine naturale". Nasce così Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas que están recevidas en el uso de medizina en la Nueva España y el Methodo y preparación que para administrarlas se requiere con lo que el Doctor Francisco Hernández escrivió en lengua latina ("Quattro libri sulla natura e le virtù delle piante che hanno impiego medico nella provincia della Nuova Spagna e Metodo e preparazione richiesti per somministrarle, con ciò che il Dottor Francisco Hernández ne scrisse in lingua latina"); non si tratta di una mera traduzione, ma di un'opera molto libera in cui il testo di Hernández-Recchi è integrato da nozioni e indicazioni pratiche ricavate dall'esperienza di paramedico e farmacista dello stesso Ximenez. Fu la prima opera di divulgazione del sapere scientifico pubblicata in Messico; riveste un notevole interesse storico ed etnografico, perché documenta i metodi terapeutici del tempo, in cui si integrano tradizione popolare indigena, conoscenze "scientifiche" rinascimentali e perdurante influenza delle pratiche medievali, basate sulla teoria galenica dei quattro umori. Le parti del tutto originali sono per altro limitate (12 capitoli su un totale di oltre 450); per circa l'80%, l'opera è una traduzione della silloge di Recchi - con molte libertà, omissioni e interpretazioni personali; il resto è costituito da annotazioni e glosse. Ximenez espunse alcuni capitoli e eliminò (o forse neppure conobbe) le tavole delle illustrazioni. Probabilmente l'opera fu stampata in poche copie - oggi è considerata una rarità ricercata dai bibliofili - ma ottenne un discreto successo. Nel 1625 è citata nella Storia del nuovo mondo e descrizione delle Indie Occidentali di Johannes de Laet, naturalista e direttore della Compagnia olandese delle Indie occidentali. Benché mai ristampata, nei due secoli successivi è ripetutamente citata da naturalisti spagnoli e messicani. Tra di essi, ricordiamo Nicolás Antonio, che nella sua Bibliotheca Hispana Nova (1672) commise un curioso errore, confondendo il nostro Francisco Ximenez, domenicano dell'inizio del Seicento, con un omonimo Francisco Ximenez francescano che nel 1524 fu tra i primi dodici missionari inviati ad evangelizzare il Messico.  Ximenia, una pianta ricca di virtù Sicuramente de Laet e presumibilmente Antonio sono le fonti di Charles Plumier, che conobbe l'opera di Ximenez solo in modo indiretto, senza avere coscienza della sua relazione con il testo di Hernández. Infatti, nella breve biografia che accompagna la descrizione del nuovo genere Ximenia in Nova plantarum americanarum genera scrive: "Il reverendo padre francescano Francisco Ximenz, spagnolo, dell'ordine minore della provincia di San Gabriele, uno dei primi dodici padri minori che portarono la luce del Vangelo nelle Indie Occidentali. Poiché aveva appreso perfettamente la lingua messicana, scrisse quattro libri sulla natura e la virtù degli alberi, delle piante e degli animali della Nuova Spagna, in particolare della regione del Messico, e sui loro usi in medicina, stampati a Città del Messico nel 1615, più volte lodati da Jan de Laett nella sua opera sul nuovo mondo". Come si vede, Plumier non solo riprende da Antonio l'errore di persona, ma è convinto che l'opera di Ximenez si debba a una ricerca originale. A complicare ulteriormente le cose per i ricercatori distratti, si può aggiungere che esiste un terzo Francisco Ximenez, anche lui domenicano, ma vissuto nel Settecento in Guatemala, celebre per aver scoperto e pubblicato il Popol Vuh. Ma è ora di parlare di Ximenia. Creato, come si è detto, da Plumier, il genere ricevette la conferma di Linneo nel 1753; appartenente alla famiglia Olacaceae, comprende una dozzina di specie di arbusti e piccoli alberi tropicali. Si tratta di piante emiparassite radicali, che si procurano sali minerali e acqua assorbendoli per mezzo di austori dalle radici delle piante vicine. Molto curiosi i fiori, fittamente ricoperti da una peluria da bianca a brunastra, seguiti da frutti eduli simili a piccole prugne (donde i nomi inglesi wild plum, monkey plum, sour plum). Ricchissimi di vitamina C, essi sono consumati sia crudi sotto forma di marmellate, gelatine, sciroppi. Dai semi di X. caffra - la più nota delle specie africane - viene estratto l'olio di Ximenia, utilizzato soprattutto nella cosmesi per le sue proprietà antiossidanti. Anche le foglie, le radici e la corteccia sono usate nella medicina tradizionale sia in Africa sia in Brasile; studi in atto in Nigeria ne confermano le interessanti proprietà antimicrobiche. Insomma, una dedica quanto mai azzeccata all'infermiere erborista che si preoccupava di fornire rimedi naturali alla portata di tutti. D'altra parte, conoscendo il senso dell'umorismo un po' maligno di Linneo, non sarà mancata anche un'allusione all'emiparassitismo di questo genere, che succhia nutrimento dalle piante circostanti, proprio come Ximenez ha tratto un briciolo di fama dall'opera altrui. Qualche notizia in più sulle specie più note nella scheda. Riscoprire l'antichità e viaggiare per studiare la natura dal vivo: sono le due vie maestre percorse dai medici-botanici del Rinascimento; compreso Prospero Alpini che in Egitto vede all'opera l'antica tecnica di impollinazione delle palme e ne deduce la differenziazione sessuale delle piante dioiche. Grande esperto di piante medicinali esotiche e quarto ostensore dei semplici dell'Orto padovano, dona al suo nome all'esotico (e speziato) genere Alpinia.  Dalle palme d'Egitto all'orto di Padova La palma da dattero (Phoenix dactilifera) è un noto esempio di specie dioica, con piante maschili (che producono il polline) e femminili (che danno i frutti). L'impollinazione naturale è effettuata dal vento, ma già in Mesopotamia, almeno 4000 anni fa, si scoprì che la produttività e la qualità dei frutti viene accresciuta con l'impollinazione artificiale. Presso i Babilonesi e gli Egizi, i rami fioriti degli esemplari maschili venivano tagliati e legati sugli esemplari femminili; quello di impollinatore di palme doveva essere un mestiere alquanto pericoloso, visto che occorre arrampicarsi su piante mediamente alte tra i 15 e i 20 metri. L'antichissima pratica era ben nota agli scrittori antichi di cose naturali, come Teofrasto e Plinio, anche se la loro comprensione del fenomeno era parziale. In ogni caso, benché la tecnica fosse rimasta ininterrottamente in uso, in Europa anche quelle limitate conoscenze vennero dimenticate almeno fino al Rinascimento. Tra il 1580 e il 1584, Prospero Alpini, un altro botanico legato al fecondo ambiente padovano, soggiornò in Egitto come medico di Giorgio Emo, console veneziano al Cairo. Ebbe così modo di osservare gli impollinatori delle palme al lavoro e dedusse correttamente che le piante da dattero femminili davano frutto solo se avveniva un mescolamento tra rami maschili e femminili, in modo che la polverina prodotta dai fiori maschili (noi oggi diremmo il polline) cospargesse i fiori femminili. Queste osservazioni gli permisero di essere tra i primi botanici a riconoscere la differenziazione sessuale delle piante. Il libro che Alpini ricavò dal soggiorno in Egitto, De plantis Aegypti liber (1592), contiene la descrizione - accompagnata da illustrazioni di buona qualità - di una cinquantina di specie medicinali, coltivate e spontanee, usate nella farmacopea egiziana del tempo. E' celebre soprattutto per contenere la prima illustrazione europea della pianta del caffè; del caffè e del suo consumo Alpino parla anche in altro testo dedicato all'Egitto, Aegyptiorum libri quatuor (1591), che contiene informazioni etnologiche, storiche e archeologiche. Alpini era nato a Marostica nel 1553 e si era formato all'Università di Padova, sotto la guida di Guilandino; anzi fu proprio l'esempio del maestro a spingerlo ad accompagnare Emo al Cairo. Rientrato in patria nel 1584, le sue opere sull'Egitto attirarono l'attenzione dei Riformatori dell'ateneo padovano, che nel 1594 lo nominarono lettore dei semplici, la cattedra che era stata di Guilandino ed era vacante dal 1568. Alla morte di Giacomo Cortuso, nel 1603, gli succedette nell'incarico di prefetto dell'Orto botanico di Padova e ostensore dei semplici, riunendo nuovamente le due cattedre (come il suo maestro prima di lui). Il prestigioso incarico, che mantenne fino alla morte nel 1616, fece di Alpini una figura riconosciuta nella medicina e nella botanica europea del primo Seicento; come i suoi predecessori, intrattenne rapporti e scambi di piante con importanti botanici, come Gaspard Bauhin e Camerarius il giovane; incrementò l'importanza dell'orto di Padova come centro di studio e diffusione di piante esotiche, alle quali nel 1614 dedicò De plantis exoticis. Ebbe fama europea anche come medico. La sua attenzione di medico-botanico si rivolse in particolare alle specie medicinali, soprattutto esotiche (egizie, ma anche cretesi); si interessò tuttavia anche alla flora locale: sul monte Grappa raccolse una nuova Campanula, che chiamò C. pyramidalis minor; Linneo la ribattezzò in suo onore C. alpini (assegnata a un altro genere e riunita a un'altra specie, il suo nome attuale è Adenophora liliifolia). Come sempre, qualche notizia in più nella biografia.  Dal Medioevo, una spezia magica Decisamente poco fortunato con le dediche linneane, il nostro buon medico di Marostica. Infatti nel 1753 Linneo gli dedicò anche un genere Alpinia, che tuttavia qualche anno dopo confluì nell'affine Renealmia, per opera del figlio di Linneo, Carlo il giovane. Ma qualche anno più tardi, a rendere omaggio a Alpini pensò, questa volta in via definitiva, un altro medico-botanico, lo scozzese William Roxburgh, grande esperto di flora indiana. La sua scelta fu quanto mai felice, perché cadde su un genere esotico - come quelli che amava Alpini - che comprende molte piante medicinali. Alpinia Roxb. è il genere più vasto della famiglia dello zenzero, le Zingiberaceae (cui appartiene anche Renealmia, un genere dell'America tropicale), con circa 250 specie; fino a qualche anno fa ne comprendeva circa 400, ma in seguito a una recente revisione tassonomica ne sono stati separati diversi nuovi generi. Native delle aree tropicali e subtropicali dell'Asia, dell'Australia e delle isole del Pacifico, sono grandi erbacee rizomatose, prive di vero fusto, ma con pseudofusti formati dalle guaine fogliari sovrapposte, che arrivano ai 3 metri (sono noti esemplari giganti di alcune specie, alti fino a 8 metri). I rizomi di alcune specie, estremamente aromatici, trovano impiego in erboristeria e in cucina, come spezie. Dal mio punto di vista, la più affascinante di tutte è A. galanga, ovvero la galanga, una spezia quasi mitica che compare in tutti i ricettari medievali come ingrediente del forte vino speziato dalle proprietà medicamentose, l'ippocrasso. Sebbene sia nota anche come zenzero tailandese - la radice fresca è un ingrediente della cucina thai - il suo aroma solo superficialmente può essere accostato a quello dello zenzero: è molto più rotondo, muschiato, meno aggressivo. Nel Medioevo gli si attribuiva la virtù magica di tenere lontani gli spiriti maligni. Caduta in disuso, fino a epoca recente è stata introvabile da noi (oggi è possibile trovare la radice fresca in rete o in negozi specializzati in prodotti alimentari; come del resto già in epoca medievale, è molto costosa). Anni fa, immaginate con quanta eccitazione, mi capitò di acquistarne radici essiccate (cioè esattamente la spezia usata nel Medioevo) nel bazar di Aleppo. E vi posso assicurare che è vero, l'ippocrasso preparato con la galanga è un'altra cosa. Altre specie di Alpinia, tuttavia, sono interessanti, anche come piante ornamentali, tanto che alcune sono state introdotte nei giardini tropicali di tutto il mondo. Di alcune di loro si parla nella scheda. Questa è una storia di metamorfosi: al centro c'è un uomo di medicina nero, che per gli europei è il "celebrato grand'uomo Quassi" e per i discendenti dei neri l'arcitraditore Kwasimukamba. Poi c'è la Quassia amara, per due secoli rinomato tonico, digestivo, antiemetico, oggi un antiparassitario naturale. E scopriamo che Linneo non era razzista, ma forse un po' ingenuo. Con un'appendice sul medico Blom e la Blomia.  Quassi il grand'uomo o Kwasimukamba il traditore? Tra le malattie tropicali che mietevano vittime tra gli indigeni ma soprattutto gli europei c'erano le misteriose "febbri maligne", etichetta un po' vaga che copriva affezioni diverse; una delle più devastanti era la malaria, per altro diffusissima anche in molte regioni dell'Europa. E' evidente che quando Carl Gustav Dahlberg presentò a Linneo una pianta del Suriname raccontandogli che se ne ricavava un infuso in grado di debellarle, ne destò l'immediato interesse, anzi l'entusiasmo. Anche la storia del medicamento non poteva che affascinare un figlio del Settecento, un secolo dominato dall'esotismo: in Suriname, raccontò Dahlberg, si chiama kwasi-bite ("amaro di Kwasi") perché è stato scoperto da un guaritore nero, Kwasi o Quassi, che ne ha ricavato un decotto efficace contro le febbri maligne; inizialmente la usava per curare i suoi compagni, ma, poi vedendone l'efficacia, anche i bianchi hanno incominciato a richiedergli la medicina. Kwasi ha però sempre mantenuta segreta la ricetta, finché, per amore della famiglia della suocera di Dahlberg (era stata la sua padrona) ha rivelato solo a lui che l'ingrediente è appunto la corteccia sminuzzata dell'arbusto presentato a Linneo. Quest'ultimo si innamorò del nuovo medicinale, tanto che per una volta venne meno alle sue abitudini: battezzò seduta stante la pianta Quassia amara (che in fondo è una traduzione del nome indigeno qwasi-bite) e dedicò il nuovo genere non a uno studioso europeo, ma a un guaritore popolare, per di più nero (con grande delusione di Dahlberg, che probabilmente sperava che la dedica toccasse a lui). Si affrettò anche a scrivere l'opuscolo Dissertatio botanico-medica, sistens lignum qvassiæ in cui esponeva le proprietà farmaceutiche dell'infuso di legno quassio; nello stesso 1763 fu discusso come tesi dall'allievo di Linneo Carl Magnus Blom. La sorprendente dedica (che sembra in contraddizione con il precetto di Linneo di non usare per la denominazione generica "nomi barbari") probabilmente va inquadrata nel dibattito sull'abolizione della schiavitù che nacque proprio nel Settecento e trovò ampia risonanza soprattutto nei paesi protestanti; anche gli Illuministi - molti dei quali erano corrispondenti di Linneo - denunciavano l'immoralità e l'ingiustizia dello schiavismo. Inoltre contò sicuramente anche il fascino dell'esotico, lo stesso che rese rapidamente popolare in Europa il decotto di legno quassio, usato essenzialmente come amaro-tonico digestivo, stimolante dell'appetito, atto a sopprimere il vomito e le febbri e privo degli effetti drastici di altri potenti tonici allora in voga. D'altra parte la figura di Quassi divenne piuttosto nota in Europa, quasi l'incarnazione del "buon negro". Intelligente, colto, intraprendente, da schiavo era riuscito a riconquistare la libertà e a diventare egli stesso un ricco piantatore. Il capitano Stedman, che tra il 1772 e il 1777 visse in Suriname e partecipò alle spedizioni contro i maroon, lo definisce "il celebrato Granman Quassi" e lo presenta come un guaritore e indovino venerato dalla sua gente quasi come un Dio: l'appellativo Granman significa "grand'uomo" ed era attribuito a capi tribù e guaritori-sciamani. Secondo Stedman, Quassi ebbe un decisivo ruolo di mediatore tra bianchi e neri, altrimenti incapaci di trovare un accordo. Nel suo libro The Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam (pubblicato nel 1796) compare anche un ritratto, in cui Quassi indossa gli abiti europei donatigli dallo statolder d'Olanda nel 1776, in occasione della sua visita ufficiale ad Amsterdam a spese della compagnia olandese delle Indie occidentali; all'epoca Quassi aveva 84 anni. Questa la storia di Quassi vista dagli europei. Grazie a ricerche del secolo scorso, conosciamo anche l'altra campana. Nel 1979, R. Price, un ricercatore dell'Università di Leida, ha studiato le tradizioni orali dei Saramaka, un gruppo etnico discendente dai maroon, in cui un certo Kwasimukamba compare nelle vesti del traditore per eccellenza. Era un nero venduto ai bianchi, così perfido che, dopo essersi introdotto in un villaggio facendosi passare per guaritore, era ritornato tra i bianchi e li aveva guidati in una spedizione punitiva; i Saramaka erano riusciti ad uccidere i bianchi, ma per spregio avevano risparmiato Kwasimakumba mutilandolo dell'orecchio destro (simbolo della dignità e della virilità). Guardate attentamente il ritratto di Quassi: avete visto? l'orecchio destro non c'è! Conclusione: il buon guaritore Quassi e l'arcitraditore Kwasimakumba sono la stessa persona, un nero che i bianchi definivano "uno dei più straordinari del Suriname o forse del mondo" e i neri consideravano l'incarnazione stessa del tradimento, tanto da farne il sinistro protagonista di ballate popolari e uno spauracchio per i bambini. Si rimanda alla biografia per altre informazioni sulla vita, comunque interessante, dell'ambiguo personaggio.  Il legno quassio da digestivo a insetticida Naturalmente, di tutto ciò Linneo sapeva ben poco: per lui Quassi era semplicemente un grande botanico, non importa se nero, che aveva scoperto le virtù di una pianta prodigiosa che poteva salvare molte vite. Ma neppure questo era vero: le virtù della Quassia erano note da secoli alla popolazione indigena, gli arawak; era da loro che il futuro dresiman ("guaritore") aveva tratto le sue conoscenze mediche che poi aveva saputo sfruttare abilmente per diventare un uomo libero e ricco. Ma in questa storia di equivoci, anche la Quassia fa la sua parte. La quassia del Suriname, Quassia amara, appartiene al genere Quassia, della famiglia tropicale Simaroubaceae, di cui secondo alcuni autori è l'unica specie; è un arbusto o piccolo albero nativo della costa atlantica del centro e Sud America, dalla Costa Rica al nord dell'Argentina, con bellissimi fiori rossi raccolti in pannocchie. E' oggi raro e oggetto di programmi di protezione. Qualche approfondimento nella scheda. In erboristeria, tuttavia, con il nome quassia sono commercializzate (sotto forma di minuti trucioli di legname o in polvere) sia Quassia amara, sia una specie affine, la quassia della Giamaica, Picrasma excelsa Lindl., nota anche come Quassia excelsa Sw. e Simarouba excelsa DC, meno rara, più grande, quindi meno costosa. I decotti di quassia sono estremamente amari, a causa della quassina, un composto organico cinquanta volte più amaro del chinino; da qui nomi come il tedesco Bitterholz, il francese bois amer, l'inglese bitter wood, bitter ash. Mentre inizialmente veniva usato per combattere le febbri maligne intermittenti (cioè la malaria), in Europa - forse proprio a causa del gusto amaro - il legno quassio si affermò soprattutto come tonico e digestivo, atto a riaccendere l'appetito e a stimolare i succhi gastrici e le secrezioni biliari. Era impiegato anche come disinfettante intestinale, vermifugo e insetticida (contro i pidocchi e per preparare la carta moschicida). Se gli altri usi sono oggi per lo più abbandonati, nell'agricoltura biologica continua ad essere raccomandato come insetticida naturale preferibile al piretro. Nella scheda dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica, oltre ad altre informazioni, è proposta la ricetta di un preparato di legno quassio efficace contro afidi ed altri insetti, non tossico né per l'uomo né per le api. Inoltre, la quassina (o estratti di quassia) è usata nell'industria alimentare - ad esempio in prodotti come bitter, amari, caramelle e acqua tonica - sebbene gli studi sulla sua tossicità siano considerati insufficienti. Negli Stati Uniti è ritenuta "sicura per la salute umana" e non sottoposta a limiti; al contrario, l'Unione Europea nel 2009 ha proposto una revisione al ribasso dei tenori massimi consentiti.  Blom, Miranda e il genere Blomia Prima di concludere questa storia, dobbiamo ritornare su una delle sue comparse, quel Karl Magnus Blom che come tesi di laurea discusse lo scritto linneano sulle proprietà del legno quassio. Sebbene non sia annoverato tra gli apostoli, fu un eminente allievo di Linneo che viaggiò in Olanda e in Danimarca. Dopo essersi laureato in medicina, esercitò la professione medica come medico provinciale per circa trent'anni nella Delecarlia; insomma, fu uno di quegli ottimi medici di provincia a cui Nils Dalberg voleva affidare la riforma della medicina pubblica in Svezia. Linneo gli dedicò il nome specifico di una tortricide, Tortrix blomiana (oggi Acleris hastiana). Ma anche a Blom, alla fine, è toccato un pizzico di gloria botanica (per altre notizie vedi la biografia). Nel 1953 il botanico messicano Faustino Miranda, grande esploratore della flora del Chapas, si ricordò di lui e della sua tesi, dedicandogli un genere che aveva appena scoperto, Blomia, della famiglia Sapindaceae (Simaroubaceae e Sapindaceae sono famiglie imparentate, dell'ordine Sapindales). E' un piccolo genere monospecifico rappresentato unicamente da Blomia prisca (= B. cupanioides), un albero della foresta umida presente in Messico, Guatemala e Belize. Questa specie, il cui nome maya è tzol, è uno degli alberi più belli del parco di Tikal, in Guatemala. Non ho trovato molte notizie (raccolte nella scheda), ma ho almeno scoperto che delle sue bacche sono ghiotti i coatì, i simpatici procioni di Tikal. Quanto a Faustino Miranda, grande uomo e grande botanico, chissà che anche lui non sia, prima o poi, il protagonista assoluto di una delle nostre storie. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed