|

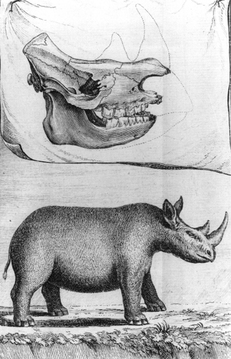

Viaggiatore di lungo corso, Anders Sparrman a diciassette anni va in Cina, a ventiquattro in Sud Africa da dove parte per il giro del mondo con James Cook. Sopravvissuto ai ghiacci antartici e alle frecce avvelenate polinesiane, torna in Africa, diventa un'autorità nel campo dei mammiferi africani e dà un contributo determinante all'abolizione della tratta degli schiavi. A ricordarlo la bella e "sensibile" Sparrmannia.  In Cina e in Sud Africa con la SOIC Di tutti gli apostoli di Linneo, Anders Sparrman è stato quello che ha viaggiato di più: ben cinque viaggi, toccando tutti e cinque i continenti (anzi tutti e sei, se contiamo anche l'Antartide). Approdato a Uppsala addirittura a otto anni, nel 1765, ad appena 17 anni, si imbarca come assistente medico su una delle navi della Compagnia svedese delle Indie Orientali (SOIC) dirette a Canton, quinto apostolo a percorrere quella rotta. Il viaggio cinese è poco più di un apprendistato sul campo per il giovane Anders, che al suo rientro ad Uppsala riprende con decisione gli studi medici e sostiene gli esami teorici nel 1770. Tuttavia non arriva alla laurea, perché all'inizio del 1772 riparte, questa volta per il Sud Africa. Il suo comandante nel viaggio in Cina, il capitano Carl Gustav Ekeberg, è riuscito a convincere le autorità olandesi a permettere a un naturalista svedese di visitare la colonia del Capo, uno dei luoghi più ricchi di biodiversità del pianeta. La SOIC tuttavia si limita ad offrirgli un passaggio gratuito; al Capo per mantenersi dovrà lavorare come precettore dei numerosi figli del residente olandese Johann Friederick Kirsten, dedicando alle ricerche naturalistiche l'eventuale tempo libero. Arrivato a Cape Town nell'aprile 1772, Sparrman ha la gradita sorpresa di incontrare un altro allievo di Linneo, Carl Peter Thunberg. Ma dopo pochi giorni entusiasmanti passati a esplorare insieme quell'angolo di Paradiso, deve raggiungere il suo datore di lavoro. Mentre Thunberg, ufficialmente medico al servizio della Compagnia olandese delle Indie, esplora liberamente il paese, lui deve accontentarsi di brevi scappate rubate ai momenti di riposo. A tanto entusiasmo, subentra la delusione. In un'accorata lettera al maestro, si paragonerà a qualcuno che assiste da lontano a un ricco banchetto: gli arriva lo stuzzicante odorino delle vivande, ma a lui toccano solo le ossa. Per altro sembra proprio che la colonia del Capo si stia trasformando nel terreno di gioco preferito dei botanici, continua con amara ironia: è pieno di cercatori di piante e, ad avere i soldi per pagare, puoi procurarti tutte quelle rarità che lui non è destinato neppure a vedere. E' persino arrivato un inglese (lo conosciamo bene: è Francis Masson, il cacciatore di piante spedito da Banks)! Insomma, una situazione davvero frustrante.  Il secondo viaggio di Cook Ma prima di continuare con le avventure di Sparrman, facciamo un passo indietro e un salto in Inghilterra, dove Cook stava preparando il suo secondo viaggio. Il dubbio sull'esistenza di un continente australe, l'ipotetica Terra australis incognita, non era stato risolto dal primo pur fortunato viaggio; ecco dunque che l'ammiragliato varò immediatamente una seconda spedizione, cui avrebbero partecipato due navi: la Resolution e l'Adventure. L'équipe scientifica, dopo la defezione di Banks, fu capeggiata da un botanico tedesco, Johann Reinhold Forster, accompagnato dal figlio Georg; c'era inoltre un astronomo, William Wales, e un pittore, William Hodges. Su richiesta di Banks, fu imbarcato anche il giardiniere di Kew Francis Masson, che sarebbe sbarcato al Capo per esplorare la flora del Sud Africa. Invece di circumnavigare il globo da est a ovest, come nel primo viaggio, questa volta la rotta si sarebbe mossa in senso contrario, esplorando l'Atlantico e il Pacifico meridionale alla ricerca sistematica dello sfuggente mitico continente australe. Partito da Plymouth nel maggio 1772, Cook si diresse verso sud, toccando Madeira e le isole di Capo Verde. Il 30 ottobre giunse a Cape Town, dove venne sbarcato Masson. Durante la sosta sudafricana, Johann Reinhold Forster conobbe il nostro Anders Sparrman e gli propose di unirsi alla spedizione. Dopo una notte insonne, passata a soppesare i pro e i contro, Sparrman accettò. La Resolution e l'Adventure salpano il 22 novembre 1772 dirigendosi verso sud, nell'area dove il navigatore francese Bouvet pretendeva di aver avvistato terre emerse. Senza toccare terra per 124 giorni, le due navi esplorano l'Atlantico e il Pacifico meridionali, tra venti gelidi, nebbie antartiche e iceberg, passano per due volte il circolo polare antartico e dimostrano definitivamente che non esiste alcun continente australe sconosciuto. Balene, foche, pinguini... ma nessuna pianta per fare felici i nostri botanici. Dopo essere state separate dalla nebbia, nel maggio 1773 l'Adventure e la Resolution si ricongiungono in Nuova Zelanda. A ottobre, dopo aver esplorato Tonga, una tempesta separa di nuovo le due navi; Fourneaux, il comandante dell'Adventure, decide di rientrare in Inghilterra. Invece Cook, approfittando dell'estate australe, punta ancora una volta a sud, passa per la terza volta il circolo polare antartico, finché non viene bloccato dalla banchisa; ha comunque toccato il punto più a sud mai raggiunto (71° 10'). Anzi, secondo un aneddoto, proprio a Sparmann spetterebbe il record di essere l'uomo giunto più a sud, perché in quel momento si trovava sulla poppa della nave. Non potendo proseguire oltre, Cook ritorna a nord, esplorando palmo a palmo il Pacifico, in un grande giro che tocca Tonga, l'isola di Pasqua, l'isola Norfolk, la Nuova Caledonia, Vanuatu, quindi ancora la Nuova Zelanda. Nel novembre 1774 inizia il viaggio di ritorno; toccata la Terra del Fuoco e doppiato Capo Horn, dopo un'ulteriore puntata a sud che frutta la scoperta delle desolate Georgia del Sud e Sandwich del Sud, finalmente il 21 marzo si approda a Table Bay, la baia del Capo. Per Sparrman è ora di sbarcare. Dopo una sosta di qualche settimana, gli altri riprendono il viaggio e saranno a casa il 30 luglio. Appena sbarcato, Sparrman si affretta a scrivere a Linneo (a differenza di Solander, era un corrispondente attivo e considerava un "parricidio" trascurare le lettere al maestro). Il tono non è entusiastico, anzi... Dopo aver affrontato un viaggio durissimo (in due anni e mezzo, i periodi trascorsi a terra sommano a meno di sei mesi), il freddo polare, i rapporti ostili con gli abitanti di molte isole (sia lui sia Georg Forster hanno rischiato lo pelle), la fame e le privazioni (al loro sbarco a Cape Town sembravano un equipaggio di fantasmi), il bottino che può vantare non si può certo paragonare a quello di Solander e Banks. Quei due hanno avito la fortuna di mettere le mani sulla cassa del tesoro, hanno scoperto piante a migliaia, mentre lui ha dovuto accontentarsi di scoprirne a centinaia, in tutte quelle isole, e a ben caro prezzo: si erborizzava mentre intorno volavano pietre, lance, randelli e frecce avvelenate. Le lamentele continuano: tutti gli altri si sono laureati, grazie al nome del loro maestro stanno facendo delle belle carriere, solo lui a causa dei tanti viaggi è rimasto senza laurea e senza prospettive. Spera di rifarsi al suo ritorno, tra un anno, quando lascerà definitivamente l'Africa.  Alla scoperta della fauna africana In effetti i risultati scientifici più importanti devono ancora arrivare. D'altra parte, benché importante, il suo ruolo nella seconda spedizione di Cook era stato quello di un collaboratore - ancora oggi, è difficile distinguere i suoi contributi da quelli dei due Forster. Lavorando per quattro mesi come medico a Città del Capo e arrotondando i proventi con qualche non meglio specificata speculazione commerciale, Sparrman riesce a mettere insieme quanto basta per finanziarsi una spedizione nell'interno della colonia del Capo. Per quasi un anno (dal luglio 1775 all'aprile 1776), accompagnato da Daniel Ferdinand Immelmann (che già aveva fatto da guida a Thunberg) e da portatori khoi-khoi, esplorò l'area orientale della colonia del Capo, spingendosi fino al Great Fish River e ai confini della colonia. Importanti furono soprattutto le scoperte zoologiche: tra le molte segnalazioni, che fecero di lui un'autorità nel campo dei mammiferi africani, fu il primo a descrivere il rinoceronte africano e il bufalo del Capo. Il viaggio confermò anche il giudizio negativo di Sparrman sull'atteggiamento degli europei verso i neri e il netto rifiuto dello schiavismo, che indagò con occhio critico e spirito umanitario. Rientrò a Città del Capo appena in tempo per imbarcarsi sulla nave Stockholms Slott. Giunto a Stoccolma a luglio 1776, scoprì che la fama lo aveva preceduto, grazie ai suoi compagni di viaggio rientrati a Londra già da un anno, L'Università di Uppsala gli aveva anche attribuito, honoris causa, la tanto sospirata laurea. Per un breve periodo, in Svezia fu l'uomo del giorno. Fu ammesso all'Accademia delle Scienze, delle cui collezioni naturalistiche fu nominato curatore (incarico che mantenne per vent'anni, dal 1777 al 1798) e qualche anno più tardi ottenne una cattedra universitaria. Nel 1787 lo attendeva un ultimo viaggio: fu nominato membro della commissione che doveva esplorare il Senegal alla ricerca di un luogo adatto a una colonia svedese. La spedizione fu un fallimento, ma durante il viaggio di ritorno Sparrman e il suo compagno Wadström, di passaggio a Londra, resero un'importante testimonianza contro la tratta degli schiavi che ebbe grande influenza nell'orientare in senso antischiavista l'opinione pubblica britannica. Personalità inquieta, divisa tra l'entusiasmo illuminista per le scienze e tensioni preromantiche, nell'ultima parte della vita Sparrman, pur mantenendo un certo prestigio nell'ambiente scientifico svedese, si vide messo in secondo piano da personalità più forti, in particolare da Thunberg. Altre notizie nella biografia. Autore solerte e prolifico, egli raccontò i suoi viaggi nell'opera in tre volumi Resa till Goda Hopps-Udden, södra Polkretsen och omkring Jordklotet, samt Till Hottentott- och Caffer-Landen Åren 1772-1776 ("Viaggio dal Capo di Buona Speranza, attraverso il circolo polare Antartico e attorno al mondo, ma soprattutto nel paese degli Ottentotti e dei Caffri, dall'anno 1772 al 1776") che fu tradotto in diverse lingue europee e (nonostante qualche lungaggine) divenne un piccolo bestseller. Recentemente, lo scrittore svedese Per Wästberg gli ha dedicato un romanzo, di cui è disponibile la traduzione inglese (The Journey of Anders Sparrman, GRANTA 2010).  La sensibile Sparrmannia Benché con gli anni gli interessi di Sparrman si spostassero sempre più dalla botanica alla zoologia e dalla zoologia agli esseri umani (terminerà la sua carriera come medico dei poveri), nei suoi viaggi raccolse e classificò un importante erbario, inviò a Linneo molti esemplari e concorse alla conoscenza della flora del Capo, anche se il suo contributo è molto meno noto di quello di Thunberg. Tra le piante che contribuì a far conoscere e ad introdurre in Europa c'è anche quella che porta il suo nome, Sparrmannia africana. Sparrmannia è un piccolo genere di arbusti o piccoli alberi nativi dell'Africa tropicale, del Sud Africa e del Madagascar (famiglia Tiliaceae, ora inclusa in Malvaceae), creato dal figlio di Linneo nel 1792. La specie più nota è proprio Sparrmannia africana, un grande arbusto che cresce ai margini delle foreste, nei burroni e lungo i fiumi dal Capo occidentale a Port Elisabeth ed è comune nei distretti di George, Knysna, Uniondale e Humansdsorp (gli ultimi due comprendono alcune delle aree esplorate da Sparrman). I vistosi stami dei fiori dai petali bianchi, raccolti in ampie ombrelle, hanno una particolarità: sono sensibili al contatto. Quando un insetto tocca il fiore la massa degli stami si distende, allontanandosi dallo stigma, presumibilmente per favorire l'impollinazione. La bellezza dei fiori e delle foglie a forma di cuore, nonché la relativa facilità di coltivazione, fin dalla fine del Settecento ne hanno favorito l'introduzione prima nelle serre poi nei giardini delle zone miti. Grazie ai giardinieri inglesi nell'Ottocento la pianta ha trovato una certa diffusione nei giardini mediterranei e in altre aree non soggette al gelo, ad esempio a Madeira, ma anche in Costa Azzurra e in Riviera. Qualche notizia in più nella scheda.

0 Comments

Da giovane avventuriero, ricchissimo e fin troppo spavaldo, a grande patrono della scienza britannica. E' questo il cammino di Joseph Banks, colui che trasformò i giardini reali di Kew nel più importante orto botanico del mondo, "una casa di scambio botanico per l'impero", come egli stesso la definì. E il genere Banksia, uno dei tanti da lui scoperti insieme all'amico Solander esplorando l'Australia orientale durante il mitico viaggio dell'Endeavour, rende giustamente omaggio a questo personaggio decisivo nella storia della botanica.  Prima vita: Banks l'esploratore Joseph Banks ebbe la ventura di unire nella sua biografia due figure apparentemente inconciliabili: in gioventù l'esploratore ardito, con una buona dose di arroganza datagli dalla ricchezza e dai contatti altolocati; nella maturità e nella vecchiaia, il confidente del re, il patrono delle scienze britanniche, il direttore in pectore dell'Orto botanico più importante del pianeta, l'uomo super partes e l'organizzatore di mille diverse imprese, non solo scientifiche. La distanza tra questi due personaggi è ben incarnata dai suoi due ritratti più celebri: quello dipinto da Reynolds nel 1772, un anno dopo il suo rientro dalla circumnavigazione del globo, e quello eseguito da Phillips, nel 1810. Il giovanotto spavaldo, avvenente, sicuro di sé, il maschio eroe che domina il mondo (simboleggiato dal mappamondo), il giovane leone in momentaneo riposo in quarant'anni si è trasformato in un placido elefante (la definizione è di Boswell), un obeso uomo dell'establishment con il petto ornato di onorificenze.  Intatti sono rimasti la calma sicurezza, l'eleganza e la distinzione, ma soprattutto lo sguardo pieno di intelligenza. Un'intelligenza che Banks in effetti seppe pienamente dispiegare nella sua lunga vita prima di esploratore e ricercatore sul campo, poi di grande organizzatore e padre fondatore della moderna botanica britannica. Rimasto presto orfano ed erede di un'immensa fortuna, anziché sperperarla nel gioco d'azzardo, nelle bevute e nelle avventure erotiche, secondo il cliché del giovane aristocratico alla Hogarth, la mise al servizio delle scienze naturali di cui si appassionò fin da ragazzo. Nel 1766, a ventitré anni, invece di partire per il Grand Tour come era uso tra i rampolli delle famiglie altolocate ("lo fa qualsiasi imbecille", pare abbia detto) si imbarcò sulla nave Niger - il secondo ufficiale era Constantine Phipps, suo compagno a Eton - alla volta del Labrador e di Terranova. Raccolse diverse specie di piante e animali, in parte ignoti alla scienza, che al suo ritorno pubblicò (uno tra i primi in Inghilterra) seguendo la classificazione linneana. A Terranova incontrò anche brevemente il futuro capitano Cook. In tal modo, questo viaggio gettò le basi della partecipazione alla grande spedizione dell'Endeavour, con la nomina ufficiale a botanico della spedizione da parte della Royal Society. Come si è visto nel precedente post, egli vi contribuì ampiamente di tasca propria, sia allestendo un costoso e aggiornato equipaggiamento di strumenti e materiali sia stipendiando i membri della sua équipe scientifica. Secondo una dichiarazione di Solander, avrebbe investito nell'impresa non meno di 10000 sterline. Al suo ritorno in Inghilterra nel luglio 1771, divenne l'eroe del giorno. Ad agosto lui e Solander furono ricevuti dal re e ad ottobre l'università di Oxford concesse ad entrambi la laurea honoris causa. Immediatamente, Banks incominciò a fare progetti per partecipare al secondo viaggio di Cook, con la nave Resolution. In occasione del primo viaggio, si era sportivamente adattato alle ristrettezze della vita di bordo (la sua cabina era grande pressappoco come un armadio, e se c'era qualche verme nel cibo, si limitava a eliminarlo - dove averlo studiato, s'intende), ma per il secondo voleva fare le cose in grande. L'équipe scientifica doveva comprendere non meno di dodici persone, attrezzature e alloggiamenti dovevano essere adeguati alla nobiltà dell'impresa. Riuscì a convincere l'ammiragliato a trasformare la nave secondo le sue esigenze; appena vide quel mostro galleggiante, Cook andò su tutte le furie, dimostrando che le modifiche compromettevano le capacità di navigazione. Nonostante le conoscenze altolocate, questa volta Banks dovette cedere: le sovrastrutture furono smantellate e la nave partì senza di lui.  Seconda vita: Banks l'organizzatore Dopo un viaggio di consolazione nelle Ebridi e in Islanda, seguito l'anno dopo da una visita all'Olanda e da un tour nel Galles con l'amico Solander, Banks incominciò ad abbandonare i panni dell'esploratore per trasformarsi in organizzatore. Nel 1772 il re Giorgio III - così appassionato di piante da guadagnarsi il soprannome di "Giorgio l'agricoltore" - aveva ereditato dalla madre i giardini di Kew; decise di unirli a una tenuta reale che sorgeva nella stessa località e ne affidò informalmente la direzione a Banks; l'incaricò sarà formalizzato solo nel 1797. Convinto assertore del ruolo imperiale della Gran Bretagna, Banlks volle trasformare Kew in "una grande casa di scambio botanico per l'Impero". A tal fine creò una rete di contatti che includeva scienziati europei e americani, capitani di navi, funzionari coloniali di ogni livello. Ispirandosi al modello degli apostoli di Linneo, convinse la Royal Navy a imbarcare almeno un naturalista su ogni nave che compisse viaggi di esplorazione e molti capitani di vascello gli procurarono esemplari di piante e animali. Il bottino più ricco fu assicurato tuttavia dai "cacciatori di piante" al servizio di Kew, assunti da Banks e pagati dal re: la serie sarà inaugurata da Francis Masson, che quello stesso anno si imbarcò proprio sulla Resolution, la nave di Cook, alla volta del Sud Africa. Le mete spaziarono dall'Africa all'India, dalla Cina ai Caraibi e, ovviamente all'Australia. E' stato calcolato che nel periodo di Banks e Giorgio III siano state introdotte in Gran Bretagna circa 7000 nuove specie. Una seconda tappa decisiva della carriera scientifica di Banks fu nel 1778 la nomina a presidente della Royal Society, una carica prestigiosa che mantenne per oltre quarant'anni. In questa veste, poté organizzare direttamente imprese scientifiche come i due viaggi di Bligh finalizzati a trasferire l'albero del pane da Tahiti ai Caraibi (1787-90 e 1791-93), la grande spedizione di George Vancouver (1791-94), la mappatura geologica dell'Inghilterra da parte di William Smith. Egli giocò poi un ruolo importante nella colonizzazione dell'Australia, di cui si sentiva il patrono naturale, con la creazione della colonia del Nuovo Galles del Sud; ne seguì sempre da vicino lo sviluppo, mantenendo una stretta corrispondenza con diversi governatori e influenzandone le scelte politiche; il suo consiglio fu determinante nella scelta di Botany Bay come sede della colonia penale australiana. Fu sempre su sua iniziativa che vennero introdotte in Australia le pecore merino dalla Spagna. La sua casa di Soho Square (vi si era trasferito nel 1776 proprio per assicurare una sede adeguata ai suoi erbari e alla biblioteca) divenne il cuore della vita sociale e scientifica londinese, un luogo che doveva necessariamente essere visitato da ogni uomo colto che giungesse a Londra. La sua biblioteca (curata successivamente da Solander, Dryander, Brown) divenne la più importante d'Europa per le scienze naturali. Convinto assertore dell'internazionalizzazione della scienza, non solo coltivò intense relazioni con scienziati di molti paesi, ma durante la Rivoluzione americana e le guerre napoleoniche mantenne rapporti epistolari con i corrispondenti "nemici" (incluso Benjamin Franklin) e si batté perché la ricerca scientifica potesse proseguire, libera dai condizionamenti politici. Ad esempio, nel 1779 si rivolse proprio a Franklin perché gli americani garantissero l'immunità a Cook, impegnato nel suo terzo viaggio; nel 1796, quando la Royal Navy catturò la nave che trasportava la raccolta del botanico francese Labillardière, si impegnò perché fosse restituita ai francesi, giurando sul suo onore di botanico di non avergli neppure gettato uno sguardo. Membro di molte società scientifiche internazionali, fu all'origine di due istituzioni di grande prestigio: fu tra i soci fondatori della Linnean Society, creata nel 1788 dopo che l'amico James Edward Smith aveva acquistato dalla vedova di Linneo le collezioni del grande naturalista svedese, allo scopo di preservare e studiare quei preziosi materiali; fu uno dei sette fondatori della Horticultural Society, futura Royal Horticultural Society, nata nel 1804. Qualche approfondimento nella biografia.  Il favoloso genere Banksia Già durante la sua vita Banks ricevetti molti onori; nel 1781 il re lo nominò baronetto e nel 1797 membro del Consiglio Privato, cavaliere dell'Ordine del bagno nel 1795 e cavaliere Gran Croce nel 1815. Diversi luoghi del Pacifico meridionale portano il suo nome: la penisola Banks nell'isola meridionale della Nuova Zelanda; le isole Banks nell'arcipelago delle Vanuatu; lo stretto di Banks, tra la Tasmania e le isole Furneaux; l'arcipelago Sir Joseph Banks Group nell'Australia meridionale. Gli sono stati dedicati anche un sobborgo di Canberra e uno di Sidney. Non mancano omaggi bizzarri, come il nome di un tipo di chip di cassava, i "Sir Joseph Banks Cassava chips" (in effetti, fu tra i primi a far conoscere la cassava in Europa). Circa 80 specie di piante e molti animali lo ricordano nel nome specifico: tra le prime, la Grevillea banksii, tra i secondi lo splendido cacatua dalla coda rossa, Calyptorhynchus banksii. Si tratta ovviamente di specie scoperte durante il grande viaggio dell'Endeavour, proprio come il genere che lo celebra, Banksia, che gli fu dedicato nel 1782 dal figlio di Linneo. Tra le eccitanti nuove scoperte di Banks e Solander a Botany Bay, figuravano quattro specie del futuro genere Banksia: B. serrata, B. ericifolia, B. integrifolia e B. robur; una quinta specie, B. dentata, fu invece raccolta durante la forzata sosta alla foce dell'Endeavour River. Il genere Banksia, della famiglia Proteaceae, comprende una ottantina di specie, tutte australiane ad eccezione proprio di B. dentata, che è l'unica a spingersi dall'Australia settentrionale fino alla Nuova Guinea e alle isole Aru. La massima biodiversità si ha nell'Australia occidentale, dove si concentrano una sessantina di specie. Sono molto variabili per dimensioni, andando dal mezzo metro di B. prostrata ai 25 m e oltre delle specie arboree, come B. integrifolia. Molto variabili sono ugualmente gli habitat, che vanno dalla macchia alle foreste xerofite e pluviali. Pianta molto caratteristica per le grandi infiorescenze a cono (ciascuna delle quali contiene centinaia o a volte migliaia di fiori), gioca un ruolo ecologico molto importante grazie all'abbondantissima produzione di nettare. Fin dalla fine del Settecento, diverse specie hanno attirato l'attenzione dei giardinieri e sono state introdotte nei giardini e nei parchi, sia per le foglie attraenti (che variano molto per forma e caratteristiche) sia soprattutto per le vistose spighe fiorali. I coni appassiti hanno addirittura ispirato alla scrittrice australiana per l'infanzia la terrificante figura dei Big bad Banksia man, i "malvagi grandi uomini Banksia". Altre notizie su questo affascinante genere nella scheda. Non direttamente a Banks, ma a sua moglie lady Dorothea è stata dedicata invece la cinese Rosa banksiae. L'omaggio si deve a William Kerr, uno dei cacciatori di piante di Banks che fu inviato in Cina nel 1804 e fu il primo giardiniere professionista europeo a esplorare la flora del Celeste impero. All'appuntamento con Venere del giugno 1769, oltre a Falk si presenta un altro apostolo di Linneo, il più famoso di tutti: Daniel Solander. L'osservazione del transito nell'esotica Tahiti è solo la prima tappa di uno dei viaggi naturalistici più famosi di tutti i tempi, il primo viaggio di Cook, con la scoperta dell'Australia e della sua natura stupefacente. Ma questa è anche la storia di un grande sodalizio intellettuale e di un'amicizia profonda, quella tra Daniel Solander e Joseph Banks.  Signori a bordo! Si parte per Tahiti Alla fine dell'agosto 1768, mentre Falk lasciava Pietroburgo per affrontare il freddo della Siberia e il sole nero della depressione, il transito di Venere metteva in movimento un altro allievo di Linneo, che per osservarlo sarebbe andato letteralmente in capo al mondo. Era Daniel Solander, il più famoso di tutti, uno dei naturalisti che a bordo dell'Endeavour fu tra i protagonisti di una delle pagine più epiche della storia della scienza: il primo viaggio di Cook e la scoperta dell'Australia. Solander era il delfino di Linneo, che contava di farne il proprio successore all'Università di Uppsala (preferendolo al figlio, il mediocre Carl il giovane) e suo genero (era fidanzato con sua figlia maggiore, Lisa Stina). Nel 1760 il maestro lo aveva spedito a Londra con il delicato incarico di diffondere il sistema sessuale linneano negli ambienti scientifici britannici che rimanevano fedeli ai sistemi di Ray e Tournefort. Il giovane Daniel assolse fin troppo bene il compito, entrando nelle grazie delle persone che contavano nella scienza londinese; ma soprattutto scoprì un ambiente molto più fertile e libero della grigia, luterana e assolutistica Svezia. Mentre Linneo preparava per lui un carriera di professore universitario, cercandogli un ingaggio (guarda caso!) all'Accademia di Pietroburgo, Solander faceva orecchie da mercante e con l'aiuto degli amici inglesi cercò un incarico che gli permettesse di rimanere a Londra. Lo trovò al British Museum che gli chiese di catalogare le farraginose collezioni di storia naturale. In questo compito Solander si dimostrò brillantissimo, divenendo un pioniere della museologia; inventò persino un particolare tipo di scatola da archivio, che in inglese porta ancora il suo nome, Solander box. Fu proprio al British Museum che incontrò un giovane ricchissimo, appassionato di storia naturale, destinato a diventare il suo migliore amico, il suo compagno di avventura e il suo protettore: Joseph Banks. Nel febbraio del 1768, la Royal Society (la più importante istituzione scientifica europea) chiede al re Giorgio III di finanziare una spedizione scientifica nell'Oceano Pacifico allo scopo di osservare nelle migliori condizioni il transito di Venere; il re accetta e la Royal Navy ne approfitta per unire allo scopo scientifico un secondo obiettivo, tenuto segreto: esplorare il Pacifico meridionale alla caccia della Terra australis incognita, l'ipotetico continente che avrebbe dovuto riequilibrare la distribuzione delle masse terrestri. Gli scopi dell'Ammiragliato britannico, com'è ovvio, sono più strategici e militari che scientifici; quindi, esattamente come nella contemporanea spedizione dell'Accademia russa, ricerca scientifica, prestigio internazionale e interessi imperialistici vanno di pari passo. Ma il fatto che a prendere l'iniziativa questa volta siano gli scienziati (e non un monarca più o meno illuminato) la dice lunga sulla distanza che separa la monarchia parlamentare inglese e la stratificata società britannica dagli altri stati europei, ancora immersi nell'ancien régime. Eccoli dunque, sul ponte della HMS Endevour, i protagonisti della grande avventura: il comandante James Cook, appena promosso tenente di vascello; settantatré marinai; dodici fanti di marina; l'astronomo Charles Green; lo scienziato dilettante Joseph Banks, nominato botanico ufficiale senza stipendio (a lui interessa la gloria, personale e della nazione), assistito da una piccola équipe di sette persone pagata di tasca propria composta da Daniel Solander, dal segretario finlandese Herman Spöring, dai disegnatori Sydney Parkinson e Alexander Buchan e da quattro servitori. Non mancano due levrieri, caso mai nelle pause ci fosse l'occasione di praticare lo sport della caccia! Quando salpano da Plymouth, è il 26 agosto 1768; quando getteranno nuovamente l'ancora in acque inglesi, dopo aver circumnavigato il globo e aver scoperto un nuovo continente, saranno trascorsi quasi esattamente tre anni (12 luglio 1771).  Alla scoperta della flora del quinto continente La prima tappa del viaggio è Madeira: Banks, Solander e la loro squadra ne approfittano per esplorare l'isola; in sei giorni di permanenza raccolgono circa 700 esemplari. Il viaggio prosegue alla volta del Brasile; a Rio, mentre la nave viene caricata di acqua e provviste, il viceré rifiuta lo sbarco ai botanici, sospettandoli di spionaggio. Ma gli scienziati non si arrendono: oltre a corrompere i fornitori perché insinuino qualche bella pianta tra gli ortaggi, di notte lasciano più volte la nave alla chetichella per andare ad erborizzare. Da Rio si prosegue lungo la costa americana, raggiungendo il Pacifico dopo aver doppiato il tempestoso Capo Horn. Nonostante qualche perplessità, Cook si fa convincere dai "gentiluomini passeggeri" a sbarcare nella Terra del fuoco per un'escursione botanica; quella che all'inizio si presenta come una piacevole gita, a causa del mutevole clima patagonico si trasforma in una tragedia: Solander rischia di morire di ipotermia e due servitori di Banks perdono la vita. Ma è ora fare vela per Tahiti (scoperta giusto un anno prima da un altro navigatore inglese, Samuel Wallis), il luogo scelto per le osservazioni astronomiche del transito di Venere. Dopo una lunga navigazione senza mai avvistare terra, la meta è raggiunta a metà aprile 1769. Nell'attesa dell'evento, i naturalisti esplorano estensivamente la natura dell'isola e, nelle pause, si rilassano con le amichevoli ragazze tahitiane. Venere si presenta all'appuntamento il 3 giugno, in una giornata serena che permette a Green, Cook, Solander di fare osservazioni e misurazioni indipendenti. L'unico neo del felice soggiorno tahitiano è la morte di Buchan, in seguito ad un attacco epilettico. Terminato il compito ufficiale, Cook apre finalmente il plico sigillato che contiene le indicazioni segrete dell'Ammiragliato: cercare l'ipotetico continente australe. Con a bordo un tahitiano di nome Tapua che funge da guida, l'Endeavour tocca le isole della Società (Cook le chiamò così non tanto in onore della Royal Society quanto perché sono molto vicine le une alle altre), quindi la Nuova Zelanda. Dopo aver circumnavigato l'isola (il bottino botanico è modesto perché poche sono le occasioni di sbarcare), Cook intende dirigersi a sud per cercare di ritrovare la Tasmania (toccata più di un secolo prima dall'olandese Tasman), ma a causa delle correnti è costretto a tenere una rotta più settentrionale. E' così che il 20 aprile 1770 viene avvistata per la prima volta la costa occidentale dell'Australia. L'Endeavour prosegue verso nord lungo la costa, finché trova un'insenatura adatta all'ormeggio. Banks, Solander, Spöring e i disegnatori possono sbarcare e iniziare l'esplorazione. L'episodio è notissimo: una flora e una fauna ricchissime e sconosciute si offrono agli stupefatti botanici, favoriti anche dalla stagione (è l'autunno australe, dopo la stagione delle piogge). I risultati sono così straordinari che Cook decide di ribattezzare il luogo dell'approdo (che inizialmente aveva battezzato Singray Harbour, baia delle razze) Botany Bay, baia della botanica. Per otto giorni Solander e Banks esplorano liberamente la zona, dalla riva paludosa alla foresta di eucalipti dell'interno, mettendo insieme un bottino così ricco che lo stesso Banks dispera di riuscire mai a classificare tutti quegli esemplari mai visti. Con la nave stipata di collezioni, i fortunati esploratori riprendono il viaggio, sempre facendo rotta verso nord, mantenendosi in vista della costa. Senza saperlo, si infilano nel labirinto (l'espressione è di Cook, che lo definisce "Insane labyrinth") della Grande Barriera Corallina e il'11 giugno sfiorano il disastro: la nave rimane gravemente danneggiata dall'impatto con le rocce coralline. Dopo una giornata di passione, riescono a raggiungere terra; i danni sono così gravi che sarà necessaria una sosta di due mesi per effettuare le riparazioni. Ma non tutto il male viene per nuocere: per i naturalisti è un'altra grande occasione per incrementare le raccolte. Riparata la nave, con una lenta navigazione tra gli isolotti e gli scogli della Grande Barriera, raggiungono il punto estremo, Capo York, dal quale fanno vela per l'isola di Giava. Dopo una sosta nell'isola di Savu (dove Cook sequestra libri, giornali e diari di bordo e fa giurare a tutti di mantenere segreta l'impresa), il 10 ottobre raggiungono Batavia, la capitale delle Indie Olandesi, dove la nave potrà essere messa in condizioni di affrontare il viaggio di ritorno. Cook è orgoglioso di non aver perso neppure un uomo a causa dello scorbuto che nei lunghi viaggi per mare spesso dimezzava l'equipaggio: anche se la causa del morbo, ovvero la carenza di vitamina C, non era ancora nota, è riuscito a prevenirlo imponendo ai suoi uomini e ai passeggeri una dieta variata con agrumi, crauti e verdure crude. Tuttavia proprio la sosta a Batavia è fatale: le condizioni igieniche sono pessime e molti uomini si ammalano di dissenteria e malaria. Muore un terzo dell'equipaggio, tra gli altri - alcuni a Batavia, altri durante il viaggio verso il Capo di Buona Speranza -Spöring, l'astronomo Green, il disegnatore Parkinson, il secondo ufficiale Hicks. Anche Solander e Banks sono in punto di morte, tanto che quando raggiungono il Capo non potranno approfittare più di tanto dei tesori naturali di quel secondo paradiso dei botanici. Ma il viaggio volge al termine: toccata sant'Elena, il 10 luglio 1771 avvistano le sospirate coste inglesi. Cook e Banks, ma anche il nostro Solander, sono gli eroi del giorno; per limitarci alla botanica le loro collezioni comprendono 30.300 esemplari di 3.607 specie, di cui 1.400 sconosciute, 110 nuovi generi. Si aggiungano uccelli, mammiferi, molluschi, pesci e altri animali marini.  All'ombra di Banks Solander non tornerà mai più in Svezia. Dopo la fortunata impresa e la ventilata partecipazione al secondo viaggio di Cook (vedremo nel prossimo post, dedicato a Banks, le ragioni per le quali i due rimasero a terra), rimane legato all'amico e protettore. Nell'estate del 1772 va con lui nelle Ebridi e in Islanda (quasi una gita, per chi aveva appena circumnavigato il mondo). In seguito, pur mantenendo l'incarico al British Museum, in qualità di bibliotecario di Banks si occupa essenzialmente di ordinare e catalogare l'immensa collezione raccolta durante il grande viaggio. In particolare sono di sua mano i testi che, accompagnando 743 incisioni tratte dai disegni di Parkinson, dovrebbero formare il grande Banks Florilegium. Purtroppo, l'opera non vedrà mai la luce: nel 1782, a 49 anni, Solander è improvvisamente stroncato da un'emorragia celebrale. Banks, preso da mille incarichi, nonostante il rimpianto per l'amico, non provvederà alla pubblicazione. Ciò nuocerà alla fama postuma di Solander che, soprattutto in Inghilterra, è stato a volte descritto come uno scienziato brillante, ma pigro, che si era fatto affascinare dalla dolce vita londinese fino a trascurare i suoi doveri scientifici. Hooker si spinse a definirlo un parassita che viveva alle spalle di Banks. Il lavoro di catalogazione per il British Museum e molti privati, la mole dei manoscritti, la stessa influenza scientifica sull'amico (che, forse, se non lo avesse mai incontrato, non sarebbe diventato il grande patron della botanica britannica) smentiscono questa interpretazione. Qualche approfondimento nella biografia. A celebrare Solander non mancano comunque i riconoscimenti postumi: il capo Solander (la punta più meridionale di Botany Bay), l'arcipelago delle Solander a sud della Nuova Zelanda, il parco Solander nella città natale Piteå (che ospita istituti scientifici e aziende a energia pulita); molte piante e animali con nome specifico solandri, solandranus, e ovviamente un genere Solandra. Anche qui c'è una piccola storia da raccontare. Il nome è stato assegnato ben tre volte. Non sono validi i nomi attribuiti da Linneo (Solandra capensis, attualmente Centella capensis) e Murray (Solandra lobata, oggi Hibiscus lobatus): in entrambi i casi, si tratta di specie di generi già noti, non di nuovi generi; ecco perché ad essere accettata è l'attribuzione di Swartz, che nel 1787 descrisse Solandra grandiflora. Anche Olaf Schwartz era svedese; nel 1787, al ritorno da una spedizione in Nord America e nelle Antille, soggiornò a Londra, dove conobbe Banks ed ebbe modo di consultare le collezioni di Banks e i manoscritti di Solander. La dedica di una delle piante da lui raccolte in America a Solander fu sia un atto d'omaggio alla sapienza botanica del suo conterraneo scomparso, sia un ringraziamento per la gentilezza e la generosità di Banks.  Le pericolose trombe d'oro del dio del vento Il mio primo incontro con la spettacolare Solandra maxima è avvenuto nelle Canarie, dove è stata introdotta nei parchi e nei giardini con tanto successo da naturalizzarsi in alcuni siti favorevoli. Mi piace pensare che le sgargianti trombe gialle di questa esuberante sarmentosa siano un omaggio fatto su misura per Solander; uomo amato da tutti, modesto e cordiale, vivace e pieno di spirito, definito dai contemporanei conversatore filosofo per la capacità di parlare in modo brillante di ogni argomento, dal più profondo al più frivolo, aveva una piccola debolezza: la passione per i panciotti un po' vistosi. Questa pianta, che probabilmente non ha mai visto, sicuramente gli sarebbe piaciuta. Il genere Solandra, appartenente alla famiglia Solanaceae, comprende una decina di specie di arbustive e sarmentose rampicanti originarie delle zone tropicali dell'America. Solandra maxima, nativa del Messico, era ben nota ai popoli precolombiani che con il nome di kieri o kieli la veneravano come pianta magica, utilizzata come potente droga per indurre viaggi sciamanici, grazie ai suoi effetti allucinogeni. Secondo gli indios huicholes era l'incarnazione del dio del vento; chi dorme accanto ai suoi fiori, sarà trasportato dalla sua fragranza in un regno di illuminazione mistica. In effetti, stretta parente di Brugmansia e Datura, contiene diversi alcaloidi, che la rendono un allucinogeno potente ma alquanto pericoloso. Meno rischioso dunque, là dove il clima lo permette, coltivare questa pianta per i suoi fiori spettacolari, grandi trombe dorate con strisce porpora che possono raggiungere il diametro di venti centimetri; con le lucide foglie lussureggianti, trasformerà qualsiasi pergola in un angolo dei Tropici. Altri approfondimenti nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed