|

Tra i sovrani citati da Plinio per aver dato il proprio nome a una pianta, eccone finalmente uno che nello studio delle proprietà medicinali dei semplici era qualcosa di più di un dilettante: Mitridate VI re del Ponto, celebre per il fenomeno che dal suo nome è detto "mitridatismo" e per il mithridatum, o mitridato, antidoto e antiveleno di fama secolare. A ricordarlo nella nomenclatura botanica il genere linneano Eupatorium, tratto dal suo soprannome onorifico Eupatore, il "ben nato" "di nobili natali"; ridimensionato dai tassonomisti, ha sua volta dato il nome a una piccola corona di generi affini, tutti centro e sudamericani: Austroeupatorium, Eupatoriastrum, Eupatoriopsis.  Ossessionato dai veleni Tra i nemici di Roma, il più irriducibile e più pericoloso, forse anche più di Annibale, fu Mitridate VI del Ponto, detto Eupatore, che per un venticinquennio tenne sulla corda lo stato romano, in tre guerre (guerre mitridatiche, 89-85 a-C., 83-81 a.C., 74-63 a.C.) che si intrecciarono con la crisi della repubblica e la guerra civile tra Mario e Silla. Eppure è con sincera ammirazione che Plinio ne parla nei primi paragrafi del libro XXV, in cui traccia una breve storia dello studio delle piante officinali. Lo celebra come un uomo di grande cultura e intelligenza, versatissimo nelle lingue (ne parlava 22); dopo averne ricordato il profondo interesse per la medicina e gli esperimenti che fece su se stesso, fino a rendersi immune dai veleni, dichiara che la formula del suo celebre antiveleno, il mithridatium, trovata nei suoi forzieri da Pompeo e tradotta dal liberto di quest'ultimo, Leneo, è stata benefica per la vita quanto la conquista del regno lo è stata per Roma. L'interesse di Mitridate per la medicina e le erbe medicinali nasceva da un'ossessione: quella di essere avvelenato. Quando era adolescente (doveva avere tra 11 e 13 anni) suo padre morì di veleno, in seguito a una congiura in cui ebbe parte presumibilmente anche la moglie (e madre di Mitridate) Laodice, che divenne reggente. Il ragazzo si convinse che, in combutta con la cara mammina, i suoi tutori stessero cercando di assassinare anche lui; si ritirò nelle più remoti regioni del regno, dove si dedicò alla caccia e allo studio della natura, cercando soprattutto un metodo per proteggersi dai veleni. Divenuto maggiorenne e assunto il potere, continuò le ricerche e gli esprimenti. Inventò la pratica, che da lui è detta mitridatismo, di assumere quotidianamente piccolissime dosi di veleno per rendersene immune. Alla sua corte creò un vero e proprio centro di ricerca che comprendeva una biblioteca di testi di etnobotanica e tossicologia, giardini dedicati a piante tossiche e antidoti, vivai e laboratori; prese al suo servizio un'equipe internazionale, diretta dal greco Crateva (o Crateuas), dove altri medici come ellenici come Papias e Thimotheos erano affiancati da sciamani sciti e magi persiani, e forse medici indiani ayurvedici e druidi celtici. Era in corrispondenza con scienziati di tutto il mondo antico, come il greco Asclepiade che, pur rifiutando il suo invito di passare al suo servizio, gli dedicò un trattato e gli spedì formule di antidoti; l'egiziano Zopiro, che aveva creato un rimedio universale che comprendeva 20 ingredienti; gli sciamani Marsi che gli inviavano i loro medicamenti a base di veleni. Sperimentò gli effetti di centinaia di veleni e di antidoti su se stesso, sui suoi collaboratori e su prigionieri condannati a morte. Con il tempo si immunizzò contro i più noti veleni tanto che, con gusto teatrale, durante i banchetti amava esibirsi mangiando e bevendo vivande che per altri sarebbero state letali. L'obiettivo principale delle ricerche del re e della sua équipe era mettere a punto un antidoto universale, capace di proteggere da tutti i veleni. Secondo Plinio, attraverso ricerche instancabili e ogni possibile esperimento, fu ottenuto un farmaco la cui particolarità era unire insieme veleni e antidoti. Gli ingredienti sarebbero stati ben 54. Tra di essi, veleno di vipere, carne di salamandra, sangue di anitre del Bosforo che si cibavano di piante velenose, miele tossico, orpimento (solfuro d'arsenico), e moltissime piante, alcune probabilmente tossiche, altre aromatiche, resinose, depurative. Mitridate utilizzò le sue conoscenze tossicologiche anche come arma di guerra: durante la campagna di Pompeo, fece trovare ai soldati romani giare colme di miele tossico, tratto da polline di Rhododendrum ponticum, che indebolì le truppe avversarie tanto da permettergli di sconfiggerle. Dopo la morte di Mitridate, la formula della sua panacea, nota come mithridatium, giunse a Roma e fu variamente rielaborata. Ce n'è giunta una ricetta di Celsio, un medico dell'epoca di Augusto e Tiberio, che comprende 36 elementi (essenzialmente resine, spezie e erbe aromatiche, senza alcun elemento tossico a parte l'oppio); modificato da Andromaco, medico di Nerone, e Galeno, medico di Marco Aurelio, che aggiunsero come ingrediente fondamentale la carne di vipera, con il nome teriaca rimase in uso come rimedio universale almeno fino alla fine del Settecento. Quanto a Mitridate, rimase nell'immaginario collettivo come personaggio quasi leggendario. Machiavelli ne lodò l'abilità politica e militare. Gessner gli intitolò un libro che raccoglieva dati su circa 130 lingue; nel Seicento Racine gli dedicò una tragedia e nel Settecento Mozart (e non fu il solo) un'opera lirica. Una sintesi della sua lunga (anche la sua longevità, in un'epoca in cui la speranza di vita si aggirava sui 45 anni, fu considerata eccezionale) e burrascosa vita nella sezione biografie.  Eupatorium e i suoi fratelli Plinio riferisce che Creteva dedicò al suo re due piante. La prima, denominata mithridatia, è stata identificata da alcuni botanici con Erythornium dens-canis; ma l'identificazione non è convincente (non corrispondono né la descrizione né le proprietà officinali). A fine Settecento, non sappiamo per quale ragione, Commerson riprese il nome, battezzando Mitridatia quadrifida un endemismo di Mauritius, già descritto da Sonnerat come Tambourussa quadrifida. Si tratta dunque di un sinonimo. La seconda, denominata eupatorium, ha fatto discutere i botanici. In Dioscoride con il nome di eupatorion viene descritta un'erbacea generalmente identificata come Agrimonia eupatoria; è possibile che la pianta di Plinio sia la stessa, ma la sua descrizione sembra più vicina al nostro Eupatorium cannabinum, una specie le cui foglie e radici contengono alcune sostanze tossiche, ma allo stesso tempo sono usate da secoli nella medicina popolare per curare una varietà di affezioni. Questa duplicità fa pensare che potrebbe davvero trattarsi di uno dei componenti del mithridatium. In ogni caso, questa era l'opinione di Linneo che nel 1753 in Specie plantarum creò il genere Eupatorium. Appartenente alla famiglia Asteraceae, in passato era vastissimo (più 800 specie), ma nel corso del '900 è stato ripetutamente riclassificato e smembrato. Oggi comprende 40-60 specie di erbacee perenni presenti esclusivamente nelle regioni temperate dell'emisfero boreale, in America settentrionale, Europa e Asia. In Europa (e in Italia) abbiamo un'unica specie, appunto Eupatorium cannabinum, una grande perenne amante dei boschi e dei luoghi umidi, presente in tutto il continente, in Asia occidentale (compreso l'antico Ponto, regno del nostro Mitridate) e in Africa settentrionale. La medicina tradizionale le ha riconosciuto molte proprietà, sebbene sia tossica e pericolosa a concentrazioni elevate. Molto vigorosa e piuttosto infestante, è comunque utilizzata nei giardini informali, soprattutto sui bordi dei laghetti. Molte specie di grande valore ornamentale, spesso ancora descritte come Eupatorium nei testi di giardinaggio, sono stati trasferite ad altri generi: E. coelestinum è Conoclinium coelestinum, E. sordidum è Barttlettina sordida, E. rebaudianum, ovvero la stevia, nota per le sue proprietà dolcificanti, è Stevia rebaudiana. Ma soprattutto sono state trasferite a Eutrochium alcune spettacolari specie nordamericane, che almeno in Italia conosciamo come Eupatorium: Eutrichium purpureum, E. fistulosum, E. maculatum. Attorno a Eupatorium, c'è per altro una piccola corona di generi sudamericani più o meno affini che ne riprendono parzialmente il nome. Austroeupatorium, ovvero "Eupatorium nell'emisfero australe", creato da R. M. King e H. Robinson nel 1970, comprende 13 specie di piante erbacee e suffruticose presenti esclusivamente in Sud America (A. inulifolium, considerato estremamente invasivo, si è naturalizzato in alcune aree dell'Asia). Eupatoriastrum, creato nel 1903 da J.M. Greenman, è un piccolo genere endemico del Centro America (Messico, Salvador, Guatemala) con 5 specie. Eupatoriopsis ("di aspetto simile a Eupatorium"), creato da G.H. Hieronymus nel 1893, è un alquanto misterioso genere monotipico brasiliano, endemico dello stato di Manas Gerais, rappresentato dalla sola E. hoffmanniana. Per qualche approfondimento su Eupatorium, Austroeupatorium, Eupatoriastrum, Eupatoriopsis, si rimanda alle rispettive schede.

0 Comments

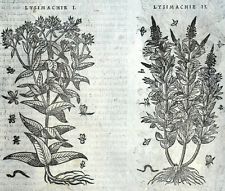

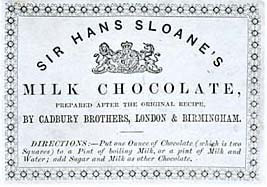

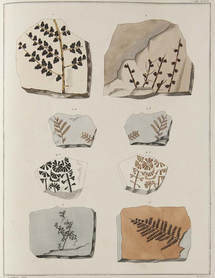

Quandoque bonus dormitat Homerus, "Qualche volta anche il buon Omero sonnecchia", diceva Orazio: insomma anche a un grande come Omero capita di prendere una cantonata. E in questa storia di grandi botanici che sonnecchiano ce ne sono più di uno. All'inseguimento del dedicatario della Lysimachia, facciamo le pulci a Plinio, Boerhaave e Linneo, scoprendo che il copia-incolla non è nato con il web.  Dalla ricerca della "vera" lisimachia... Nel libro XXV della Naturalis historia, subito dopo aver parlato di Genzio e della sua genziana, prima di passare alla regina Artemisia e alla pianta che (forse) ne porta il nome, Plinio si sofferma su un'altra erba che prenderebbe il nome dal suo scopritore, la lisimachia: "Anche Lisimaco scoprì [la pianta] che da lui prende il nome, lodata da Erasistrato. Ha foglie verdi simili a quelle del salice, fiore purpureo, portamento cespuglioso con rami eretti, odore acre. Nasce in luoghi paludosi. La sua forza è tanta che posta sul giogo di due bestie da soma che litigano ne frena l'aggressività". Non dice altro su chi sia questo Lisimaco e su come abbia scoperto i poteri della magica pianta, ma va subito sottolineato che tra il suo nome e questi ultimi c'è un legame etimologico: Lisimaco è composto da λυσις (lysis, "liberare", "sciogliere"), e μαχη (mache, "battaglia"), dunque è interpretabile come "scioglitore di contese", o anche "pacificatore". Se alla pianta è stata attribuita la virtù di pacificare gli animali in forza del nome dello scopritore o se, al contrario, è stata collegata a un Lisimaco in forza di una credenza precedente, sono ipotesi aperte. La parola è greca e sicuramente Plinio si rifà a fonti greche (forse a quello stesso Erasistato, celebre medico del III sec. a.C.); in effetti anche in Dioscoride si parla di una pianta simile, che si chiama però lysimacheion. Le proprietà officinali sono quelle che anche Plinio cita nel libro successivo: è essenzialmente una pianta vulneraria, particolarmente efficace per curare le ferite recenti e stagnare il sangue; bruciandola, il suo fume acre tiene lontani i serpenti e uccide gli insetti. Anche l'habitat paludoso è lo stesso e così l'aspetto generale; le due descrizioni sono simili, tranne per due particolari: la pianta di Plinio è purpurea e ha un odore acre, quella di Dioscoride è giallo-dorata e inodora. E' probabile che queste discrepanze siano dovute a una svista (o, se preferite, a un colpo di sonno) di Plinio che ha tradotto con purpureus il gr. πυρρός, pyrròs, che non significa rosso ma giallo rossastro e ha scambiato il fumo acre della pianta bruciata con il suo odore da fresca. Oppure stanno parlando di piante diverse. In ogni caso, nei secoli successivi, la contraddizione non ha mancato di produrre i suoi effetti nefasti; i botanici successivi, puntando su erbacee palustri più o meno cespugliose con foglie simili al salice e con fiori rossi o gialli, hanno moltiplicato le ipotesi identificative; sotto l'etichetta lysimachia sono finite almeno una decina di piante anche molto lontane tra loro, tra cui Epilobium hirsutum, Oenothera biennis, Stachys palustris, o addirittura un arbusto, la ginestra dei tintori, Genista tinctoria, tirata in ballo da un addormentatissimo Ruel. Ma a contendersi la palma sono soprattutto il purpureo Lythrum salicaria (forse la "lisimachia purpurea" di Plinio) e la gialla Lysimachia vulgaris (forse il "lysimacheion dorato" di Dioscoride). Nel suo grande commento a Dioscoride (1544), Mattioli non ha dubbi: è proprio quest'ultima la vera lisimachia; la descrive e la fa disegnare sotto l'etichetta lisimachia prima, ma riserva qualche riga anche all'altra, battezzata lisimachia seconda "per avervi ritrovato quasi le medesime facultà". Ha le idee un po' meno chiare l'inglese William Turner che in A New Herball (il primo erbario in lingua inglese, 1551) pensa si tratti di due tipi della stessa pianta; con una traduzione letterale (ciò che i linguisti chiamano calco) conia il nome comune inglese loosestrife "che scioglie la lotta", battezzando quella gialla yealow loosstryfe e quella rossa red loosstryfe o purple losestryfe; è per questo che in inglese ancora oggi sia Lythrum sia Lysimachia sono ugualmente dette loosestrife. Non fa molta chiarezza neppure Caspar Bauhin che nel Pinax theatri botanici (1596) ne elenca e descrive undici tipi, molti dei quali oggi sono attribuiti a tutt'altri generi. Il nodo viene infine sciolto da Pitton de Tournefort che in Élémens de botanique (1694) crea il genere Lysimachia come lo intendiamo oggi. La sua scelta è poi validata da Linneo in Species plantarum 1753.  alla ricerca del "vero" Lisimaco Ma è ora di tornare a Lisimaco. Come abbiamo visto, Plinio non dà alcuna indicazione sulla sua identità. Va detto che si tratta di un nome piuttosto comune nell'antichità (l'autorevolissima Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft di Pauly e Wissowa ne elenca 21). Il più famoso di tutti è il diadoco Lisimaco, guardia del corpo e generale di Alessandro Magno e dopo la sua morte re di Tracia, Asia Minore e Macedonia. Visto il contesto (Plinio sta parlando di piante che hanno ricevuto il nome da un sovrano), la maggioranza dei commentatori concorda nell'identificare in lui il personaggio citato dallo scrittore romano. L'identificazione, già avanzata nel Medioevo dalla principessa bizantina Anna Comnena, è corrente nei commentari del Cinquecento e del Seicento: Mattioli lo nomina come Lisimaco di Macedonia e Bauhin precisa: "La lisimachia è detta così dallo scopritore, re Lisimaco figlio di Agatocle". L'indicazione è corretta: il padre di Lisimaco il diadoco si chiamava Agatocle. Eppure è probabilmente proprio la precisazione di Bauhin ad aver causato involontariamente il peggiore colpo di sonno di tutta questa storia. Nel 1727, il medico e botanico olandese Herman Boerhaave, illustre luminare ammirato da Linneo, pubblica il catalogo dell'orto botanico di Leida Historia plantarum quae in Horto Academico Lugduni-Batavorum crescunt; tra le piante esaminate c'è anche la lisimachia, di cui Boerhave scrive: "La Lysimachia prende il nome da Lisimaco, figlio del re di Sicilia, di cui si dice che per primo abbia scoperto questa pianta". Da dove spunta questo "Lisimaco figlio del re di Sicilia"? Anche se a quanto pare nessuno finora l'ha sottolineato, a mio parere nasce evidentemente da una lettura frettolosa del testo di Bauhin. Come per gli antichi il Lisimaco per antonomasia era il diadoco, o per noi la Vittoria per antonomasia è Vittoria d'Inghilterra, così l'Agatocle per antonomasia è Agatocle di Siracusa (che dal 307 a.C. alla morte si attribuì il titolo di re di Sicilia, l'unico a portarlo nell'antichità). Boerhaave, leggendo "re Lisimaco figlio di Agatocle", prende fischi per fiaschi e inventa un fantomatico figlio di Agatocle di Sicilia. Nel 1751, Linneo in Philosophia botanica inserisce una lista di nomi di piante derivati da opere letterarie, dal mito, da sovrani e promotori della botanica; nell'elenco di quelle dedicate ai re, troviamo "Lysimachia: Lisimaco di Sicilia". Evidentemente, senza fare alcuna verifica, ha ripreso la nota di Boerhaave. E così, sotto l'autorevole mantello linneano, il colpo di sonno di Boerhaave è (come si direbbe oggi) diventato virale. Non si contano le pubblicazioni (anche di alto livello scientifico) in cui Lysimachia è associata a un "Lisimaco figlio del re di Sicilia" o anche "Lisimaco re di Sicilia". Non parliamo poi della rete, in cui il top è la pagina di disambiguazione di Wikipedia inglese in cui si elencano tredici personaggi (reali o letterari) chiamati Lisimaco, tra cui "Lysimachus, a King of Sicily whom the Lysimachia, a genus of flowering plants, was named after". Sarebbe bastato consultare un repertorio come il Pauly-Wissowa per verificare che nessun figlio di Agatocle si chiamava Lisimaco e che nessun Lisimaco (neppure leggendario) ha mai regnato in Sicilia. Per completezza, visto che parliamo di repertori, va detto che proprio il Pauly-Wissowa avanza un'interpretazione alternativa (accolta da qualche testo e qui e là anche in rete): il Lisimaco di Plinio potrebbe anche non essere un re ma un medico o un botanico. Due sono i personaggi papabili: Lisimaco scrittore di agricoltura e botanica, citato come fonte da Varrone, Columella e dallo stesso Plinio; il medico Lisimaco di Kos, forse allievo di Erasistrato, commentatore del corpo ippocratico. Di nessuno dei due sappiano molto ed è possibile che siano la stessa persona. L'ipotesi, soprattutto grazie al collegamento con Erasistrato, è suggestiva, ma sembra adattarsi poco al contesto, in cui si parla di sovrani. Dunque, mi schiero con Mattioli e Bauhin a favore di Lisimaco di Tracia, personaggio colorito sulla cui vita troverete qualcosa in più nella sezione biografie. Ma alla nostra storia di errori manca ancora un breve capitolo. Come abbiamo visto, il laconico Plinio non spiega come Lisimaco, chiunque fosse, scoprì le virtù della sua erba eponimica. Una lacuna che qualcuno ha colmato confezionando una affascinante leggenda: un giorno Lisimaco (quasi sempre il re di Sicilia, a volte il figlio del re di Sicilia, ma anche il re di Tracia) mentre attraversava un campo fu assalito da un toro furioso; preso dalla disperazione, colse una lisimachia e la agitò davanti all'animale che immediatamente si calmò. Benché sia ripetuta in innumerevoli testi, questa storia è del tutto apocrifa e non risale all'antichità; sospetto che sia stata creata in epoca relativamente recente in ambiente anglosassone, sulla suggestione del termine comune loosestrife. Come per ogni leggenda metropolitana che si rispetti, non mancano le varianti: in una versione particolarmente colorita, la bestia furiosa è un leopardo; in una più realistica, Lisimaco calma semplicemente i suoi buoi facendo loro bere un infuso di lisimachia.  Chi ha paura della Lysimachia? Lysimachia è un grande genere, un tempo assegnato alla famiglia Primulaceae, quindi alle Myrsinaceae, che però a loro volta sono state riassorbite nella vastissima famiglia Primulaceae nella classificazione APG III. E' diffuso praticamente in tutto il mondo, soprattutto nelle fasce temperate, e comprende circa 160 specie per lo più erbacee. Sebbene L. vulgaris vanti, come abbiamo visto, un millenario uso officinale (è utilizzata soprattutto come febbrifugo e lenitivo) e sia anche una pianta tintoria (la sua tintura veniva usata per imbiondire i capelli o schiarire il mantello dei cavalli), le lisimachie sono soprattutto note come piante da giardino. Alcune sono di così facile coltivazione da essere considerate invasive. Ma sono tutte così belle (e tutto sommato non difficile da contenere), che vale la pena di accettare la sfida. Tra le specie alte, tutte scarsamente esigenti e amanti dei suoli umidi, le più coltivate sono L. punctata, una scelta vincente per giardini con terreno argilloso, umido e pesante; la bianca L. clethroides, con strane infiorescenze ricurve a collo d'oca, amante dei terreni acidi; L. ciliata, con fiori meno decorativi, ma molto apprezzata per le foglie purpuree nella bella cultivar 'Fireckraker'. Tra le tappezzanti, due specie sono particolarmente adatte anche per situazioni ombrose: L. nummularia, una strisciante con foglie tondeggianti, effettivamente molto invasiva nella forma comune, ma inestimabile nella cultivar 'Aurea' con foglie verde giallastro, più facile da controllare e insuperabile anche negli angoli più ingrati del giardino e come ricadente da muretti e fioriere; la mia preferita (amo le Lysimachiae e loro amano il terreno umifero del mio giardino-bosco) è però la spettacolare L. congestiflora 'Persian carpet', con foglie semi sempreverdi verde scuro variegate di porpora che contrastano con le infiorescenze dorate. Qualche approfondimento nella scheda. Chissà se aveva ragione Plinio, e la genziana prende veramente il nome da Genzio, l'ultimo re degli Illiri? In tal caso, poco fortunato nelle sue iniziative politiche, che gli costarono il regno e la libertà, l'infelice sovrano ha avuto un'eccezionale fortuna postuma, dando il suo nome alle genziane in molte lingue europee e tenendo a battesimo ben quattro generi botanici: Gentiana, Gentianella, Gentianopsis, Gentianothamnus.  Breve la vita felice di re Genzio Come si era visto in questo post, nel libro XXV della Naturalis historia, Plinio, passando in rassegna le erbe medicinali, collega il nome di alcune di esse a personaggi del mito e della storia (per altro, dal punto di vista di un uomo dell'antichità, tra le due cose non c'è poi tanta differenza). Uno di loro è Genzio (Genthios in greco, Gentius in latino), l'ultimo sovrano indipendente degli Illiri. Qualche informazione su di lui ci è giunta solo da fonti romane o filoromane, soprattutto Tito Livio e Polibio. Roma si era inserita nell'area da un quarantennio (prima guerra illirica, 229-228 a.C) acquisendo il controllo della costa e dell'interno a sud della Drina; il padre di Genzio, Pleurato, era un fedele alleato di Roma; Genzio, succedutogli intorno al 181, dapprima continuò la politica paterna, anche se non mancavano attriti con Roma che lo accusò di favorire la pirateria che danneggiava i traffici della repubblica nell'Adriatico. Lo scoppio delle ostilità tra Roma e Perseo di Macedonia (terza guerra macedonica, 171-168 a.C.) costrinsero Genzio ad allearsi con quest'ultimo contro Roma. Il risultato fu un breve conflitto (terza guerra illirica, 160 a.C.), che si concluse con la totale disfatta degli Illiri; Genzio, catturato e portato prigioniero a Roma, dovette sfilare nel trionfo del vincitore, il pretore L. Anicio Gallo, insieme alla famiglia, per poi morire in prigionia in una data non precisata dalle fonti. Qualche particolare in più sulla sua vita nella sezione biografie. Polibio traccia un pessimo ritratto del personaggio, accusandolo di aver fatto assassinare il fratello e di essere un ubriacone che beveva notte e giorno, accentuando così la sua indole tirannica. Gli albanesi, invece, in anni recenti ne hanno esaltato la figura come precursore della loro nazione, vedendolo come un campione dell'indipendenza contro l'imperialismo romano; la sua figura è stata rappresentata sul verso di alcune banconote e il suo nome (nella forma Genti o Gentian) è diventato relativamente popolare. Ma torniamo a Plinio. Senza offrire alcun particolare, egli si limita a dire che "Genzio scoprì la genziana, una pianta che nasce ovunque, ma tuttavia in Illirico vi è quella più pregiata". Segue poi una descrizione della pianta che, nonostante qualche imprecisione, è agevolmente riconoscibile come Gentiana lutea. Il collegamento tra Genzio e la genziana è riferito anche da Dioscoride. In che senso dovremmo intendere invenit, "scoprì"? Genzio non avrà certo scoperto la pianta, comunissima - come del resto dice anche Plinio - in tutte le aree montuose e subalpine, ma piuttosto le sue virtù medicinali. Ma che l'avesse usata per curare qualche affezione particolare (una febbre oppure morsi di serpente) o addirittura un'epidemia scoppiata nel suo popolo, questo le fonti non lo dicono. Si tratta di illazioni, dovute a commentatori posteriori. Del resto, forse anche il collegamento tra Genzio e la genziana (gr. genthiane, lat. gentiana) è apocrifo. Molti linguisti pensano si tratti di una semplice etimologia popolare (un'etimologia falsa, basata su una somiglianza di suono). D'altra parte, altri fanno notare che il suffisso -an è frequente nei nomi illirici.  Per cominciare, Gentiana Insomma, un collegamento per lo meno dubbio, che ha però il merito di permetterci di parlare della genziana. Anzi, delle genziane. Non solo perché ce ne sono moltissime specie, ma perché più di uno sono i generi formati a partire dal lat. gentiana, il nome classico della genziana maggiore, ovvero Gentiana lutea. Pianta officinale nota fin dall'antichità e descritta in tutti gli erbari (in genere come Gentiana major), ha trasmesso il suo nome a buona parte delle lingue europee occidentali: italiano genziana, spagnolo genciana, francese e inglese gentian, tedesco Entian, olandese gentiaan, svedese gentiana. Obbligata dunque la scelta onomastica di Tournefort che nel 1697 in Eléments de botanique creò ufficialmente il genere Gentiana, descrivendone 23 specie. Egli fece comunque notare che avrebbe avuto senso creare due generi distinti: Gentiana per le specie con i fiori a campana molto svasata e Gentianella per le specie con fiori tubiformi (ipotesi a cui rinunciò, ma che, come vedremo, avrà un futuro). Da parte sua Linneo riprese la denominazione di Tournefort in Systema naturae 1735 e Species plantarum 1753. Il genere dà anche il nome alla famiglia delle Gentianaceae (circa 1500 specie) e all'ordine delle Gentianales (con cinque famiglie). Genere vastissimo (da 350 a 800 specie, a seconda dei criteri utilizzati), Gentiana ha una storia tassonomica tormentata. Nel corso di 350 anni, ne sono stati staccati, ricongiunti e nuovamente separati altri generi; attualmente gli si attribuiscono circa 350 specie, ben 240 delle quali vivono in Cina (in Europa sono presenti una quarantina tra specie e sottospecie; circa 24 sono le specie presenti in Italia). Citiamo almeno G. lutea, molto apprezzata anche in liquoreria, e G. acaulis, uno dei fiori simbolo delle nostre Alpi. Tra le "orientali", sono particolarmente apprezzate come piante da giardino alcune specie a fioritura autunnale, come G. sino-ornata (originaria della Cina sudoccidentale e del Tibet), con fiori blu profondo e gola striata di bianco, e G. farreri, con fiori azzurro pallido. Qualche approfondimento nella scheda.  Le "piccole genziane": Gentianella Nel 1794, in Methodus Plantas horti botanici et agri Marburgensis Moench riprese il suggerimento di Tournefort proponendo di separare da Gentiana il genere Gentianella (diminutivo di Gentiana, quindi "piccola genziana"); la differenza principale è che, mentre in Gentiana i lobi sono collegati tra loro da piccole pliche, esse mancano in Gentianella; inoltre, mentre i semi di Gentiana sono appiattiti e in genere alati, quelli di Gentianella sono arrotondati e privi di ali. Lasciata inizialmente cadere, la proposta di Moench fu recuperata nel Novecento e confermata dalle ricerche genetiche. Anche Gentianella è un genere alquanto vasto (e a sua volta pone non pochi problemi tassonomici), con circa 250 specie; anche se non mancano rappresentanti in Eurasia e in America settentrionale, è soprattutto sudamericano (al contrario di Gentiana, tipico dell'emisfero boreale); alcune specie sono presenti anche in Australia e Nuova Zelanda. In Sud America, sono caratteristiche di ecosistemi come la puna (le praterie di montagna andine, con clima secco e freddo) e il paramo (la steppa andina tropicale), soprattutto in Perù. Mentre le specie dell'emisfero boreale sono per lo più porpora, viola o blu, quelle sudamericane sfoggiano un'incredibile gamma di colori, che comprende verde, bruno, porpora, giallo, blu, rosa, arancio, rosso e bianco (alcune specie combinano due o tre colori). Il genere è ben rappresentato nella nostra flora, con una dozzina di specie. Tra le più note G. amarella, una specie a fioritura autunnale, soprattutto nordeuropea; e G. campestris, che colonizza i pascoli acidi o neutri delle Alpi tra 1000 e 2000 metri. Piuttosto ostiche da coltivare e di breve vita, sono raramente presenti nei giardini. Altre informazioni nella scheda.  Le "genziane sfrangiate": Gentianopsis Nel 1951 il botanico cinese Yu Chuan Ma separò da Gentiana un altro genere, Gentianopsis, "d'aspetto simile a Gentiana". Comprende 24 specie, diffuse in Europa, Asia e America settentrionale; presentano solo quattro lobi più o meno sfrangiati. In Italia è presente una specie, G. ciliata. Diffusa in un ampio aerale, che va dall'Europa meridionale e centrale all'Asia occidentale, è un'annuale dei boschi e dei parti di media e alta montagna. La specie più decorativa è l'americana G. crinita, un'annuale o biennale che fiorisce alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno con fiori blu brillante quasi iridescente e lobi finemente sfrangiati. Si aprono solo nelle giornate soleggiate, mente rimangono chiusi quando il tempo è nuvoloso. Anche in questo caso, si rimanda alla scheda per qualche dettaglio in più. Per concludere questa rassegna di nomi di generi collegati, se non a Genzio, almeno a Gentiana, aggiungiamo Gentianothamnus ("genziana arbustiva"), un genere monotipico del Madagascar rappresentato da G. madagascarensis, un arbusto con grandi fiori campanulati gialli o aranciati, che appartiene anch'esso alla famiglia Gentianaceae, anche se è piuttosto lontano dai generi fin qui esaminati. Una sintesi delle poche informazioni reperibili in rete nella scheda. Hans Sloane fu una delle figure più influenti della scienza britannica della prima metà del Settecento. Non tanto per le sue opere scientifiche (che in sostanza si riducono a una sola, per quanto importante) quanto per la sua passione di raccogliere cose e per la capacità di coltivare relazioni. Di lui è stato detto che non c'era personalità scientifica, soprattutto nel campo della botanica, che non conoscesse o con cui non corrispondesse. Inoltre la sua lunghissima vita - nato nel 1660, morì a 93 anni, nel 1753 - gli permise di attraversare profonde trasformazioni, politiche, economiche e ovviamente scientifiche. Che il figlio di un modesto funzionario irlandese sia diventato il medico di nobili e sovrani, baronetto, presidente prima del Collegio reale dei medici poi della Royal Society, ricchissimo grazie alla sua professione ma anche ai proventi di piantagioni lavorate da schiavi neri, principe dei collezionisti e padre del British Museum, sta lì a dimostrarlo. Tra suoi ammiratori, anche Plumier e Linneo, che cooperarono alla creazione del genere Sloanea.  Sloane il raccoglitore Nel 1684, al suo rientro dalla Francia, dove si era laureato in medicina dopo aver seguito i corsi di Tournefort e Magnol, il giovane Hans Sloane si presentò al celebre medico Thomas Sydenham (che, va sottolineato, non era un tradizionalista). Quando mostrò orgoglioso il suo curriculum, si sentì dire: "Ottimo, ma non serve a niente. Anatomia! Botanica! Non ha senso! Caro signore, conosco una vecchietta al Covent Garden che di botanica ne sa molto di più. Quanto poi all'anatomia, il mio macellaio può dissezionare un'articolazione in modo perfetto. No, giovanotto; è tutta robaccia. Deve andare al capezzale dei malati; è solo lì che si impara qualcosa sulle malattie". La congiunzione tra la pratica empirica e gli studi scientifici non era ancora avvenuta. Eppure Sydenham stimava abbastanza il "giovanotto" da farne il suo protetto, aiutandolo a inserirsi nell'ambiente medico londinese. Sloane da parte sua fin da studente aveva saputo stringere legami anche d'amicizia con personaggi del calibro di John Ray e Robert Boyle; nel 1685, fu ammesso alla Royal Society (nata proprio l'anno della sua nascita) e nel 1687 nel Collegio reale dei medici. Lo stesso anno, accettò di accompagnare in Giamaica il nuovo governatore, il secondo duca di Abermale, come medico personale e chirurgo della flotta. Con il fiuto per gli affari che l'avrebbe sempre contraddistinto, contrattò un ottimo trattamento economico, che una volta arrivato a destinazione investì nell'acquisto di zucchero e corteccia di china. Per un giovane medico appassionato di botanica un viaggio in Giamaica era l'occasione della vita. Oltre all'eccellente salario e all'appoggio di una nobile famiglia, ad attrarlo fu un ambiente naturale ricchissimo, ancora in gran parte inesplorato; a spingerlo ad accettare l'incarico fu in particolare John Ray, che contava sulle sue scoperte per risolvere i problemi posti dalla classificazione delle piante. Da questo punto di vista, era una scelta felice: la Giamaica è, tra le isole delle Antille, quella più ricca di biodiversità vegetale; il suo patrimonio di angiosperme è stimato a circa 2800 specie, 500 sono le felci, con più del 20% di specie endemiche (per fare un confronto, nelle piccole Antille sono il 13%). La piccola flotta del duca salpò da Portsmouth il 12 settembre 1687, toccando Madeira, Barbados, diverse isole delle piccole Antille, Haiti e raggiungendo la Giamaica il 19 dicembre. Durante il viaggio (come faranno dopo di lui tanti altri scienziati viaggiatori) Sloane fece osservazioni sulla fosforescenza e gli uccelli marini, approfittando delle poche soste per erborizzare. Ad esempio, a Madeira, dove si fermarono solo tre giorni, riuscì a raccogliere esemplari di ben 38 diverse specie e sottospecie. Quando vi giunsero Sloane e il suo datore di lavoro, la Giamaica era all'inizio di una profonda trasformazione economica, sociale e demografica. Strappato agli spagnoli nel 1655 con un colpo di mano, per qualche decennio questo avamposto della guerra coloniale tra monarchia britannica e spagnola aveva prosperato grazie alla guerra da corsa (famosa è rimasto il corsaro Henry Morgan che, per qualche anno, ne fu anche il governatore). Nel 1670, tuttavia, erano giunti la pace e il riconoscimento della sovranità inglese; i proventi delle spedizioni corsare incominciavano a passare in secondo piano rispetto all'economia di piantagione, basata sul lavoro degli schiavi neri importati dall'Africa. Al momento il processo era solo agli inizi (nel 1672 le piantagioni erano 70, nel 1770 sarebbero divenute 680; gli schiavi neri, circa 9500 negli anni '70 del Seicento, erano già 45.000 nel 1700, per toccare 300.000 nel 1800). Inoltre, gli inglesi controllavano di fatto solo i territori costieri; l'interno era il rifugio dei maroons, ex schiavi neri che erano stati liberati dagli spagnoli al momento dell'invasione inglese e avevano formato delle comunità indipendenti, fondendosi in parte con la popolazione indigena degli Arawak. Il governatore si stabilì nella vecchia capitale spagnola, Santiago de la Vega (oggi Spanishtown). Sloane, che prestava i suoi servizi anche ai ricchi piantatori bianchi, poté però visitare anche altre comunità dell'isola, passando da una piantagione all'altra. Durante il suo soggiorno di circa quindici mesi, tenne un diario di campo in cui annotò scrupolosamente osservazioni sulla fauna, la flora, i costumi della popolazione locali e fenomeni naturali, come un terremoto. Raccolse un'importante collezione di piante (circa 800 specie), insetti, molluschi, conchiglie, pesci, nonché oggetti di interesse etnografico. Poiché nel clima tropicale era spesso difficile o anche impossibile conservare gli esemplari (una parte della sua collezione fu divorata dalle formiche), si assicurò la collaborazione di un pittore locale, il reverendo Garrett Moore, che disegnò piante e animali dal vivo. Dopo poco più di un anno, il governatore (un pessimo paziente, che indulgeva al bere nonostante le rimostranze del suo medico) morì. La vedova, ottenuto il permesso da Londra - dove nel frattempo Giacomo II era stato rovesciato dalla Gloriosa rivoluzione - rientrò in patria nel maggio 1689, accompagnata dal cadavere imbalsamato del marito, dal dottor Sloane e dalla sua vasta collezione, inclusi alcuni animali vivi tra cui un'iguana, un alligatore e un serpente lungo sette piedi, che movimentarono il viaggio di ritorno. L'iguana cadde dal ponte, l'alligatore morì di morte naturale, il serpente fu ucciso da un terrorizzato servitore della duchessa.  Sloane il medico e lo scienziato Sul quel viaggio Sloane seppe edificare la sua fortuna, professionale, economica, scientifica. Dopo essere rimasto per qualche anno al servizio della vedova di Abermale, divenne un medico alla moda con una clientela altolocata (inclusi i sovrani britannici, Anna, Giorgio I e Giorgio II). Nel 1716 fu fatto baronetto; nel 1719 divenne presidente del Collegio dei medici (incarico che resse per sedici anni); nel 1727 protomedico di Giorgio II. Altra fonte di proventi furono anche le sue ricette mediche, tra cui una pomata per gli occhi e una bevanda che sarebbe rimasta legata al suo nome (almeno nei paesi anglosassoni): la cioccolata calda. Durante il soggiorno in Giamaica, Sloane aveva osservato i vari modi in cui le diverse comunità dell'isola consumavano il cioccolato: i neri se ne servivano per svezzare i neonati; i nativi lo bevevano amaro e reso piccante dal pepe; gli spagnoli vi aggiungevano il peperoncino e ne consumavano anche 5 o 6 tazze al giorno. Quanto lui, lo trovava stomachevole, amaro e difficile da digerire. Ma diventava leggero e benefico se zuccherato e diluito con latte. Ecco la famosa formula della cioccolata di Sloane, un tonico venduto in farmacia che talvolta prescriveva ai suoi pazienti. Ma egli non fu affatto l'inventore di questa bevanda; non era l'unica formula del genere in commercio; a sfruttarla commercialmente e a legarla al nome di Sloane (un personaggio molto noto e universalmente stimato) fu, dopo la sua morte, un droghiere di nome Nicholas Sanders che creò probabilmente il primo marchio commerciale di cioccolata, sostenendo di rifarsi alla ricetta originale di Sloane; l'idea venne ripresa in più grande stile all'inizio dell'Ottocento dai fratelli Cadbury che finirono per imporre il mito di Sloane inventore della cioccolata in tutto il mondo anglosassone. Al di là della fortunata professione di medico, la ricchezza di Sloane aveva però anche altre basi. In Giamaica aveva incontrato Elizabeth Langley Rose, figlia di un facoltoso mercante londinese e moglie di uno dei più ricchi piantatori dell'isola. Quando Elisabeth rimase vedova, sposò in secondo nozze Sloane, portandogli in dote le piantagioni ereditate dal marito. E' dunque allo zucchero, e agli schiavi neri che lo coltivavano, che egli dovette la sua fortuna più volte milionaria. Membro attivo e influente della Royal Society, nel 1695 ne divenne segretario. In quel periodo, la società era in difficoltà economiche e amministrative; Sloane vi applicò il suo talento organizzativo, promuovendo la società attraverso la ripresa della pubblicazione delle Philiosophical Transactions (di cui fu curatore per circa vent'anni), l'assidua corrispondenza con studiosi di tutto il mondo, il risanamento finanziario ottenuto incoraggiando le donazioni e espellendo i soci morosi. Dopo la morte del Newton, nel 1727 divenne Presidente della Società, carica che resse fino al 1741, quando si ritirò ottantunenne per problemi di salute. I rapporti epistolari intessuti con gli scienziati di tutto il mondo (che continuò a coltivare anche dopo il ritiro) furono essenziali per ridare prestigio all'istituzione. Proprio nelle Philosphical Transactions comparve nel 1696 il catalogo delle piante giamaicane (Catalogus Plantarum quae in Insula Jamaica sponte proveniunt). Scritto in latino, e quindi destinato agli studiosi, è un'opera scarna, priva di illustrazioni, che elenca e descrive succintamente le circa 800 specie raccolte principalmente in Giamaica, ma anche durante le altre tappe del viaggio; segue l'indicazione del luogo di raccolta e, per le piante già note, i riferimenti bibliografici e i sinonimi. Ben accolta negli ambienti scientifici, era solo un'anticipazione della sua opera maggiore, Voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers, and Jamaica, with the natural history . . . of the last of those islands, in due splendidi volumi illustrati, usciti rispettivamente nel 1707 e nel 1725. Scritti in inglese, in uno stile spesso brillante, si rivolgevano a un pubblico più largo anche di appassionati, ma divennero anche un'opera di riferimento, utilizzata anche da Linneo. Il primo volume si apre con una storia della Giamaica a partire da Cristoforo Colombo, seguita da una dettagliata descrizione dell'isola e delle varie comunità che vi vivevano: spagnoli e inglesi, nativi, africani. Uomo del suo tempo, Sloane descrive la schiavitù senza né giustificarla né condannarla, registrandola semplicemente come un dato di fatto, anche quando si sofferma sulle atroci punizioni inferte agli schiavi "ribelli". D'altra parte, ha un atteggiamento di rispetto verso le altre culture. Riconosce che le abitudini di vita degli amerindi e degli africani sono più sane di quelle degli europei (molti, come il duca di Abermale, morivano precocemente per gli eccessi nel bere) e più adatte al clima tropicale. Trascrive canzoni e ricette (compreso il Jerk chicken, un pollo speziato che è ancora uno dei piatti più celebri della cucina giamaicana), analizza le malattie più frequenti e i modi per curarli. La seconda e più ampia parte del volume è dedicata alle piante erbacee e i mammiferi, descritti in modo molto dettagliato e accurato. Il secondo volume (uscito, come si è visto, 18 anni dopo il primo), dopo un'introduzione in cui Sloane risponde ai suoi critici, passa in rassegna gli alberi, i pesci e altri animali marini, gli insetti, gli uccelli, la geologia dell'isola con sezioni sulle pietre, le terre e i minerali. Le bellissime illustrazioni a grandezza naturale contribuirono grandemente al successo dei volumi. In parte furono tratte dai disegni eseguiti in loco da Moore, in parte furono eseguite dall'artista scozzese di origini olandesi Everjardius Kickius sulla base degli esemplari essiccati. Le incisioni sono di Michiel van der Guscht. Il primo volume comprende 256 tavole, prevalentemente botaniche, il secondo 80 tavole di piante e 42 di animali.  Sloane il collezionista Gli animali, le piante e gli altri oggetti raccolti in Giamaica furono il primo nucleo di una vastissima collezione, dedicata soprattutto agli oggetti naturali, che Sloane andò ampliando per tutta la vita, investendovi le sue cospicue fortune nell'acquisto delle raccolte di altri collezionisti. Così, nel 1701 ereditò - in cambio del pagamento dei suoi debiti - quella di William Corten, che si stima comprendesse 50.000 pezzi; acquisì la collezione d'arte del cardinale Gualterio, ma soprattutto le collezioni di storia naturale e gli erbari di botanici britannici e stranieri, che includono James Petiver, Nehemiah Grew, Leonard Plukenet, Adam Buddle, Paul Hermann e Herman Boerhaave. Il suo erbario, che inizialmente era formato dagli otto volumi con le piante raccolte durante il viaggio in Giamaica, giunse a comprenderne 265. Inizialmente la collezione era ospitata nella casa di Sloane al n. 3 di Bloomsbury Place; quando divenne troppo grande, Sloane risolse il problema acquistando il palazzo accanto, al n. 4. Ma neppure questo bastò. Così nel 1712 acquistò una proprietà a Chelsea, Chelsea Manor, dove si trasferì quando, superati gli ottant'anni, si ritirò dalla professione. Grazie a questo acquisto, la sua vita si intrecciò ancora in un altro modo con la storia della botanica. Fin dal 1673, sul quel terreno sorgeva il giardino dell'ordine dei farmacisti, ovvero il Chelsea Physic Garden (negli anni '80, prima di andare a studiare in Francia, il giovane Hans Sloane vi si era formato come apprendista) che al momento versava in grandi difficoltà economiche. Sloane risolse il problema affittando in perpetuo il terreno alla Società dei farmacisti per la cifra simbolica di 5 sterline l'anno. Inoltre, il giardino era tenuto a cedere alla Royal Society un certo numero di piante. Si interessò anche alla gestione, scegliendo personalmente come Capo giardiniere Philip Miller, che a partire dal 1722 avrebbe diretto il giardino per quasi mezzo secolo. Sloane desiderava che la sua collezione non fosse dispersa e potesse essere usufruita da tutti. Decise di lasciarla in eredità alla nazione, a condizione che venisse pagato un lascito di 20.000 £ ai suoi eredi (il valore reale superava il milione di sterline). Alla sua morte nel gennaio 1753, il parlamento con una legge apposita accettò la donazione. Nacque così il British Museum, le cui collezioni di storia naturale nell'Ottocento andarono poi a formare il Natural History Museum. Grazie alla passione e alla lungimiranza di Sloane si è così conservato un patrimonio inestimabile per la storia della botanica, costituito in particolare dagli erbari e dai manoscritti di numerosi scienziati. Una sintesi della sua lunga e attiva vita nella sezione biografie.  L'imponente Sloanea A un personaggio di tale calibro non mancarono (e non mancano) i riconoscimenti. In primo luogo, a ricordarlo c'è la stessa topografia di Londra, dove abbiamo Sloane Square, Sloane Street, Sloane Gardens, Hans Place, Hans Crescent, Hans Road; gli sono stati dedicati monumenti, come la statua che campeggia al Chelsea Physic Garden; nel suo villaggio natale, Killyleagh, gli è stato intitolato un festival, ovviamente all'insegna della cioccolata (Hans Sloane Chocolate & fine Food Festival); non manca un marchio di cioccolato che si fregia del suo nome. In rete numerosi siti gli sono dedicati; forse il più interessante è The Sloane letters project, il progetto nato attorno alla sua corrispondenza, una fonte straordinaria per ricostruire la scienza e la società del primo Settecento. Nella nomenclatura scientifica, a ricordarlo sono il batrace Crinia sloanei, la splendida farfalla Urania sloanus e il genere botanico Sloanea. Quest'ultimo fu creato da Plumier nei suoi Nova plantarum americanarum genera (1703). E' un omaggio diretto al suo predecessore nell'esplorazione delle Antille; fu probabilmente proprio il fortunato esito del viaggio di Sloane in Giamaica a indurre la corona francese a finanziare le spedizioni di Plumier alla ricerca di piante medicinali, tra cui quella corteccia di china di cui il medico irlandese fu un convinto sostenitore. Il genere venne poi validato da Linneo nel 1753. Sloanea è un genere della famiglia Elaecarpaceae che comprende 130-150 specie di alberi e arbusti tropicali, diffusi soprattutto nelle Americhe tropicali, ma anche in Asia e Australia; assente nell'Africa continentale, è presente in Madagascar. Comprende alcuni degli alberi più belli e imponenti della foresta pluviale dell'America tropicale. Alti anche più di 40 metri, sono sostenuti da radici tabulari che disponendosi a raggiera intorno all'albero formano quasi un contrafforte. Alte fino a 10 metri, possono estendersi tutto attorno anche per una trentina di metri. E' un'ottima scelta per commemorare Sloane, viste che diverse specie vivono anche nelle Antille, compresa la Giamaica, con la specie S. jamaicensis. Qualche approfondimento nella scheda. E' l'autunno la stagione della fioritura di quasi tutte le specie di Sternbergia, a meno che, come la nivea Sternbergia candida, preferiscano i rigori dell'inverno. E' un'affinità poetica con la vita del loro dedicatario, il conte Caspar Maria von Sternberg che, dopo aver consacrato i primi quarant'anni della sua vita a una carriera ecclesiastica per la quale aveva una dubbia vocazione, nell'autunno dei suoi quarant'anni si scoprì scienziato e nell'inverno dei suoi sessanta fondò una nuova scienza, la paleobotanica.  La lenta scoperta di una vocazione scientifica Per Caspar Maria von Sternberg, la vita ricominciò a quarant'anni. Fino ad allora, come membro del capitolo di Regensuburg, aveva tentato la scalata a una promettente carriera ecclesiastica e si era avvicinato alla botanica al più come dilettante. Tutto cambiò nel 1804, quando il suo datore di lavoro, l'arcivescovo di Magonza, Karl Dalberg, volle che lo accompagnasse a Parigi per assistere all'incoronazione di Napoleone. Nella capitale francese Sternberg visitò i principali scienziati del tempo, tra cui Humboldt. Determinante fu l'incontro con il geologo Faujas de Saint Fond, che lo spinse a studiare la geologia e le piante fossili che suo fratello Joachim andava raccogliendo nelle miniere della Boemia centrale. Così fruttuosa sul piano personale, la missione parigina era stata un fallimento su quello politico. Sempre più deluso dalle scelte dell'arcivescovo, che considerava troppo filo napoleonico, Sternberg ci concentrò sulle attività scientifiche: in quel mondo pieno di intrighi, scriverà anni dopo nella sua biografia, lo scienza era un'oasi di serenità. Nel 1806, fondò l'Accademia delle scienze naturali di Regensburg, di cui venne eletto presidente. Già da qualche anno, la passione per la botanica lo aveva spinto a esplorare le Alpi bavaresi, dove aveva incontrato il suo primo amore: le sassifraghe alpine. Non solo le studiò sul posto, annotando scrupolosamente le ubicazioni, l'altitudine, l'esposizione, la natura del terreno, ma per accoglierle nel 1804 creò un orto botanico a Regensburg. Alla ricerca delle sue amate sassifraghe, nel 1803 visitò le Alpi retiche; nel 1804, quando l'arcivescovo lo inviò ufficialmente a Padova, ne approfittò per visitare il monte Baldo e le valli di Ledro e d'Ampola; qui notò due endemismi prima di allora mai descritti, Saxifraga arachnoidea e Aquilegia thalictrifolia, che pubblicò in Reise in die Rhetischen Alpen (1806). Nel 1807 visitò il Tirolo, e nel 1808 Salisburgo, la Carinzia, la Stiria e l'Austria superiore. Eventi personali e politici, intanto, stavano per cambiare il corso della sua vita. Nel 1798 era morto il fratello più vecchio, Jan Nepomuk, seguito l'anno successivo dalla madre; nel 1808, infine, morì anche il secondo fratello, Joachim, a sua volta appassionato naturalista. Nell'aprile 1809, l'esercito francese occupò Ratisbona. Il giardino botanico fu distrutto: bruciati gli edifici e le serre, calpestate le aiuole; di quella delicata collezione di piante alpine non rimase nulla. Spinto sia da una profonda crisi spirituale sia da esigenze pratiche (ora era il capo della famiglia e doveva occuparsi delle sue proprietà boeme), Sternberg decise di abbandonare lo stato ecclesiastico: da quel momento sarebbe stato uno scienziato a tempo pieno. Nel 1810 lasciò per sempre Ratisbona e si trasferì a Březina nella Boemia centrale. Prima di lasciare la città, pubblicò il suo importantissimo studio sulle sassifraghe, Revisio Saxifragarum iconibus illustratae, in cui si era avvalso, oltre che delle ricerche sul campo, degli scambi epistolari con i più importanti botanici del tempo. In questo lavoro di grande valore scientifico, sono esaminate e descritte 80 specie, accompagnate da 25 tavole con le illustrazioni di quelle più notevoli. Nel 1821, ancora a Regensburg, e nel 1831 a Praga, seguiranno due nuove edizioni accresciute.  Il padre della paleobotanica Nei pressi di Radnice, la famiglia Sternberg possedeva delle miniere di carbone. Era qui che il fratello Joachim aveva trovato gli esemplari della sua collezione. Con l'aiuto dell'ispettore minerario e entomologo Jan Daniel Preissler e del geologo e botanico Johann Thaddaeus Lindacker, il conte visitò diverse miniere, osservando piante fossili nella loro collocazione originale. Sempre con il loro aiuto, catalogò e curò l'esposizione nel castello di Březina della collezione di fossili del fratello. Nel parco allestì anche un nuovo orto botanico. Nel 1814 si recò a Graz a visitare il Johanneum, un museo di nuova concezione che riuniva la storia naturale, la storia, la tecnica, il folklore della Stiria. Fu così che concepì il progetto di creare un Museo nazionale boemo. L'idea fu fatta propria dal Burgavio del Regno di Boemia, il conte František Kolovrat Libštejnský, che nel 1818 lanciò un appello "agli amici patriottici della scienza"; nel 1822 fu creata la Società per il museo patriottico della Boemia, di cui Sternberg fu eletto presidente; egli si impegnò a dotare il nuovo museo di tutte le sue collezioni (all'epoca, consistenti in un erbario di 9000 specie, una biblioteca di 4000 volumi, 5000 minerali e 1400 fossili; ancora oggi sono il nucleo fondante e alcune delle collezioni principali del museo). Intanto Sternberg nel 1815 aveva iniziato a scrivere il suo capolavoro Versuch einer geognostisch botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt ("Rendiconto geognosico e botanico della flora preistorica"). Per raccogliere il materiale necessario, viaggiò per tutta l'Europa, incontrando ricercatori e collezionisti e esaminando le loro collezioni. Tra i suoi contatti, anche Goethe, grande appassionato di mineralogia, suo compagno in molte escursioni geologiche. I due volumi, in otto parti, usciranno tra il 1820 e il 1838; per i tomi 7-8, ormai quasi cieco, si avvalse della collaborazione dei giovani scienziati Karel Bořivoj Presl e August Corda; l'ultima parte uscì poco dopo la sua morte. Ogni parte è aperta da un'introduzione, in cui Sternberg sintetizza e discute criticamente le pubblicazioni precedenti; segue una parte descrittiva con la descrizione di ciascun fossile trattato: infine la parte sistematica, chiamata modestamente Tentamen ("tentativo"), raccoglie le diagnosi e le classificazione dei generi e delle specie, le località dei tipi e altre informazioni. L'approccio ecologico e sistematico permise a Sternberg di associare le piante fossili a determinati sedimenti e di collegare le specie fossili a quelle attuali che vivono nelle stesse condizioni ambientali; in tal modo, esse cessarono di essere curiosità geologiche, come si credeva prima di lui, per essere finalmente riconosciute come resti di piante che vissero nel passato, da studiare e classificare in generi e specie con gli stessi criteri che si usano per le piante viventi, utilizzando parimenti la nomenclatura binomiale. Quest'approccio è così importante e nuovo che il 1820 (data di pubblicazione della prima parte) è stato scelto come punto di partenza per la nomenclatura paleobotanica (analogamente al 1753, data di pubblicazione di Species Plantarum di Linneo, per le piante viventi). Parte essenziale dell'opera sono le illustrazioni, che furono predisposte da diversi artisti (i più importanti sono I. D. Preyssler, E. A. Auinger e F. Both per il primo volume, e J. Schmedla, J. Rössert e F. X Fieber per il secondo). Le incisioni sono di I. Sturm. Le illustrazioni sono molto precise, fedeli e dettagliate. Se volete saperne di più su questa magnifica opera, navigate nel bellissimo sito che le ha dedicato il Museo nazionale di Praga. Oltre a una dettagliata introduzione e alla biografia di Sternberg, trovate la riproduzione dei testi e delle tavole nonché una Gallery con alcuni esemplari notevoli commentati. Congediamoci dal grande studioso boemo ricordando ancora qualcuno dei suoi meriti: nel 1827, insieme a František Palacký, fondò la prima rivista scientifica boema, Časopis společnosti vlasteneckého museum v Čechách ("Giornale della Società del Museo Nazionale di Boemia"). Promosse la formazione dei giovani scienziati del suo paese. Fu membro di società per la realizzazione delle strade ferrate e per la costruzione di un ponte sospeso sulla Vltava. Nel 1831, quando aveva già 74, incominciò a studiare la storia delle miniere e la legislazione mineraria, scrivendo anche in questo campo un'opera pionieristica. Morì nel 1838, a 77 anni. Anche se la sua carriera scientifica era iniziata quando aveva superato i quaranta, riuscì a pubblicare oltre 70 opere, dedicate soprattutto alla botanica, alla geodesia (oggi la chiameremmo geologia), alla paleobotanica. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Dorate fioriture autunnali Quando nel 1803, Waldstein e Kitaibel crearono il genere Sternbergia per una pianta raccolta nelle pianure ungheresi, S. colchiciflora, Sternberg era appena agli inizi della sua carriera botanica (forse l'omaggio deriva dal fatto che Waldstein e Sternberg provenivano dallo stesso ambiente sociale, quello dell'alta nobiltà boema), mentre diverse specie da tempo avevano fatto il loro ingresso nei giardini e nelle pubblicazioni botaniche. La prima attestazione si deve a C. Clusius che nel 1601, in Rariorum plantarum historia, pubblicò tre specie: Narcissus autumnalis parvus ("piccolo narciso autunnale"), ovvero l'attuale Sternbergia lutea; Narcissus autumnalis minor, ovvero S. colchiciflora; Narcissus persicus, ovvero S. clusiana. L'assimilazione con i narcisi probabilmente si deve ai bulbi tunicati, che effettivamente sono piuttosto simili a quelli di questi ultimi. Linneo in Species plantarum 1753 descrisse solo la prima specie, assegnandola al genere Amaryllis, come A. lutea. La definitiva consacrazione del genere si deve a Ker Gawler che nel 1825 separò Sternbergia da Amaryllis, riprendendo al denominazione usata da Waldstein e Kitaibel per S. colchiciflora. Il genere, appartenente alla famiglia Amaryllidaceae, comprende sei-nove specie la cui area di distribuzione va dall'Europa mediterranea all'Asia centrale. Hanno fiori giallo brillante - ad eccezione della bianca S. candida - che sbocciano in autunno oppure alla fine dell'inverno. Sono caratterizzate da strette foglie lineari, che di solito spuntano insieme o dopo i fiori, e da fiori a forma di calice che superficialmente ricordano quelli dei crochi, ma hanno ovario infero e sei stami (i crochi ne hanno tre). La specie più nota è S. lutea, diffusa nel bacino del Mediterraneo (ma in molte aree è probabilmente naturalizzata, dopo una coltivazione di almeno quattro secoli), in Vicino Oriente e in Asia centrale; è una specie a fioritura autunnale a riposo estivo, che fiorisce all'inizio dell'autunno emettendo le foglie, che poi permangono durante l'inverno. Per l'inconsueto periodo di fioritura e per l'alto valore decorativo, è un'apprezzata pianta da giardino. E' presente anche nella flora italiana, che annovera una seconda specie a fioritura autunnale, S. colchiciflora, di dimensioni minori con tepali più stretti e diseguali, quelli esterni più lunghi di quelli interni. Sempre autunnale è il "gigante" del genere (gigante relativo: i fiori arrivano a 7-8 cm), S. clusiana, con fiori più grandi e vistosi, che alcuni identificano con i "gigli dei campi" del Vangelo di Matteo. Sono invece a fioritura invernale S. vernalis, nativa dell'Asia sud-occidentale e centrale, e S. candida, un raro endemismo turco con fiori bianchi. Qualche approfondimento e cenni alle altre specie nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed