|

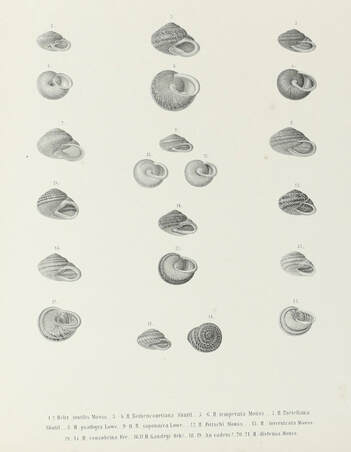

Nella Zurigo della seconda metà dell'Ottocento, Albert Mousson era probabilmente noto come brillante conferenziere e trascinante docente di fisica, anzi come colui che aveva introdotto l'insegnamento della fisica sperimentale nell'università elvetica. Ma all'estero, in Francia come in Germania, anche se non erano ignote le sue ricerche sulla resistenza elettrica o sul movimento dei ghiacciai, lo conoscevano soprattutto come malacologo, ovvero come grande esperto dei molluschi terrestri e di acqua dolce, di cui determinò e descrisse oltre 450 specie. Nessuno si stupisce, dunque, che lo ricordi il genere di gasteropodi Moussonia. Ma a celebrare il versatile professore svizzero è anche un altro genere Moussonia appartenente al regno vegetale, famiglia Gesneriaceae.  Fisico e malacologo Dei sei generi di Gesneriaceae creati da Regel nel 1847 in onore di altrettanti naturalisti svizzeri, oltre a Kohleria, oggi rimane valido solo Moussonia, dedicato al fisico (e molto altro) Albert Mousson, che all'epoca era presidente della Società elvetica di scienze naturali. Per la sua eccezionale versatilità, un personaggio non indegno dell'eredità di Conrad Gessner: diede infatti contributi importanti non solo in fisica, e nei campi tutto sommato affini della glaciologia e della meteorologia, ma anche in un settore lontanissimo, lo studio delle conchiglie (malacologia), per il quale divenne un'autorità di livello mondiale. Tanta poliedricità si spiega forse con la sua formazione errabonda ed eclettica. Johann Rudolf Albert Mousson (1805-1890), questo il suo nome completo, apparteneva a una famiglia di ugonotti francesi che si era rifugiata in Svizzera al tempo della revoca dell'editto di Nantes, per poi ottenere la cittadinanza elvetica per meriti civili; il padre Jean-Marc era il cancelliere della dieta della Confederazione, e come tale cambiava continuamente residenza. Albert nacque a Soletta (Solothurn) nell'omonimo cantone, ma durante la sua infanzia e adolescenza troviamo successivamente la famiglia Mousson a Basilea, Zurigo, Lucerna, Friburgo, Berna, poi nuovamente a Soletta, Basilea, Zurigo, Berna e Lucerna. I ragazzi (Albert aveva un fratello maggiore, Heinrich, che più tardi fu un uomo politico relativamente importante) vennero perciò educati da precettori privati, ricevendo una formazione varia ed aperta. A 14 anni Albert fu iscritto al prestigioso Istituto Fellenberg a Hofwil, quindi seguì i cosi di matematica, chimica e geologia presso le Accademie di Berna e Ginevra; era affascinato dalle scienze pure, ma avrebbe voluto scegliere una professione in cui le scienze trovassero applicazione pratica al servizio della comunità. Fu così che si iscrisse all'accademia mineraria di Göttingen, che frequentò tre tre trimestri; ma, disilluso di poter trovare uno sbocco professionale in Svizzera, si trasferì a Parigi, deciso a diventare ingegnere civile. All'Ecole Polytechnique ebbe insegnanti del calibro di Arago, Dulong, Poisson e Cauchy, ma ad influire più di tutti su di lui fu Claude Pouillet, che insegnava fisica alla Sorbona e lo indirizzò verso la fisica sperimentale. Tornato in Svizzera, Mousson iniziò la sua attività professionale nel 1830 come insegnante di matematica in una scuola media inferiore di Berna; poi per qualche tempo lavorò come segretario del dipartimento cantonale delle costruzioni. Nel 1832 si trasferì a Zurigo come insegnante di matematica e fisica alla scuola industriale cantonale, dove insegnò per molti anni, divenendone anche rettore. A partire dal 1836, divenne anche professore associato di fisica all'Università di Zurigo, il primo ad insegnare questa materia in un ateneo dove dominavano ancora le materie umanistiche; dopo 9 anni, nel 1845, fu promosso professore ordinario. Dal 1855, anno della sua fondazione, tenne anche la cattedra di fisica sperimentale al Politecnico federale. Anche in questo caso, si trattava di una novità assoluta. Docente coinvolgente e molto amato dai suoi studenti, per loro scrisse il suo libro più importante, Die Physik auf Grundlage der Erfahrung ("La fisica basata sull'esperienza"), basato sulle sue lezioni e sulle ampie attività di laboratorio che le accompagnavano, per le quali creò di persona molti strumenti ed attrezzature. Nonostante l'ingente impegno didattico, non trascurò la ricerca, pubblicando una sessantina di lavori in riviste svizzere, francesi e tedesche. Nel campo della fisica, quelli più rilevanti riguardano la resistenza elettrica di fili incrociati (che trova applicazione nei microfoni) e l'influenza della pressione sul punto di fusione del ghiaccio, un argomento collegato anche al suo interesse per i ghiacciai e i meccanismi del loro movimento. Scrisse infatti anche di geologia, e in particolare di acque termali e, appunto, ghiacciai. Era anche variamente attivo al di fuori dell'università. Molto seguite erano le sue conferenze pubbliche, come quella che tenne al municipio di Zurigo sulla rotazione terrestre in cui diede una dimostrazione dell'esperimento del pendolo di Foucault. Era un membro molto attivo della Società elvetica di scienze naturali di cui fu anche più volte presidente. Inoltre fu membro della Commissione federale dei pesi e delle misure e promosse la creazione di una rete nazionale di rilevazioni meteorologiche, che nel 1881 sarebbe sfociata nell'istituzione dell'Ufficio federale di meteorologia. Tuttavia, il suo nome divenne piuttosto noto a livello internazionale in un campo del tutto estraneo alla sua attività professionale. Appassionato di scienze naturali fin da bambino, a nove anni iniziò a collezionare conchiglie. Mantenne questo interesse per tutta la vita, stringendo relazioni con altri appassionati; con il tempo, tramite scambi, doni ed acquisti, la sua collezione, specializzata in molluschi terrestri e delle acque dolci, divenne la più importante del paese. Per uno scienziato come Mousson, anche lo studio dei molluschi non poteva rimanere un hobby; nel 1847, nell'ambito di uno studio sulle acque termali di Aix in Savoia, pubblicò la sua prima specie, cui nel 1849, grazie al ricevimento da Giava di un'ampia collezione raccolta da Heinrich Zollinger, ex direttore del seminario, fece seguito il suo primo ampio saggio di malacologia, Die Land und Susswasser Mollusken von Java ("I molluschi terrestri e di acqua dolce di Giava"). Negli anni successivi, avrebbe pubblicato in riviste scientifiche francesi, tedesche e svizzere le collezioni di altri viaggiatori; citiamo Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par M. le Prof. Bellardi dans un voyage en Orient (1854); Coquilles terrestres et fluviatiles, recueillies dans l'Orient par M. le Dr. Alex. Schläfli (1859 e 1874); Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par M. le Prof. J.-R. Roth, dans son dernier voyage en Palestine (1861); Révision de la Faune malacologique des Canaries (1872), nonché diverse memorie, pubblicate tra il 1865 e il 1873, sulla fauna malacologica di vari arcipelaghi dell'Oceania. L'insieme di questi studi, nell'ambito dei quali Mousson pubblicò circa 450 nuove specie, diedero un importantissimo contributo alla conoscenza della distribuzione geografica di questi animali. Nel 1878, in seguito a quella che negli articoli del tempo è definita "una dolorosa malattia", fu costretto a lasciare l'insegnamento, anche se continuò a scrivere e a fare parte di varie commissioni ancora per qualche anno. Morì a Zurigo nel 1890, all'età di 85 anni, lasciando la sua collezione di conchiglie al Museo zoologico di Zurigo, di cui costituisce ancora oggi uno dei tesori.  Fiori rossi dal Messico Come si è visto in questo post, Albert Mousson fu uno dei sei scienziati svizzeri onorati da Regel con uno dei suoi nuovi generi di Gesneriaceae; egli lo cita come "il sig. prof. A. Mousson, presidente della nostra associazione naturalistica". Si era nel 1848 e Mousson, da poco promosso ordinario di fisica, era ancora lontano dai futuri allori, ma certo Regel lo conosceva di persona e ne avrà apprezzato le qualità di conferenziere, nonché l'impegno come presidente dell'associazione. Come ho anticipato, insieme a Kohleria, Moussonia è uno dei due generi oggi accettati. Non lo è stato sempre: come spesso succede in questa famiglia, anche la sua storia tassonomica è molto travagliata. In primo luogo, Regel lo stabilì sulla base di Gesneria elongata Kunth, una specie originaria della Colombia che oggi si chiama Kohleria trianae. In tal caso, non ci sarebbe storia: Moussonia diventerebbe un sinonimo di Kohleria. Tuttavia, secondo Wiehler, è probabile che Regel si sia invece basato su una pianta raccolta in Messico da Deppe, anch'essa distribuita in Europa sotto il nome di Gesneria elongata (attuale Moussonia deppeana). In ogni caso, il genere, dapprima accettato da diversi botanici, già nel 1876 fu cancellato da Bentham che lo incluse nel genere Isoloma; poi nel 1894 Fritsch lo considerò una sezione di Kohleria. Dopo più di ottant'anni, fu appunto Wiehler a resuscitarlo, separandolo da Kohleria sulla base di varie differenze, la principale delle quali è il numero di cromosomi (11 per Moussonia, 13 per Kohleria). L'indipendenza del genere è stata poi confermata da studi molecolari basati sul DNA. Oggi gli sono assegnate venti specie, distribuite nelle foreste umide di Messico e America centrale; sono perenni erbacee terrestri, in alcuni casi tanto grandi da essere considerate suffrutici; a differenza di Kohleria, non hanno rizomi scagliosi, mentre molto simili sono i fiori tubolari, con tubo cilindrico, diritto o lievemente ricurvo e lobi poco accentuati e asimmetrici; anch'essi sono impollinati da colibrì, come si deduce dai colori predominanti, il rosso e l'arancio, talvolta il giallo. Native delle foreste nebulose delle montagne subtropicali, dove godono di un alto tasso di umidità e di temperature miti, ma fresche e non troppo calde, le specie di questo genere richiedono condizioni di crescita non facili da riprodurre. Forse per questo non sono molto comuni in coltivazione. Sebbene anch'essa rara, la più coltivata è probabilmente Moussonia elegans, un'imponente erbacea originaria delle montagne del Messico meridionale (Veracruz, Chiapas) che in natura può superare i due metri d'altezza; ha foglie da obovate a lanceolate, con apice acuto, rami e calici ricoperti da una soffice peluria setosa, e fiori tubolari rosso aranciato con gola gialla. M. deppeana, ampiamente distribuita tra Messico e Panama, è invece usata nella medicina tradizionale per le sue proprietà antinfiammatorie.

0 Comments

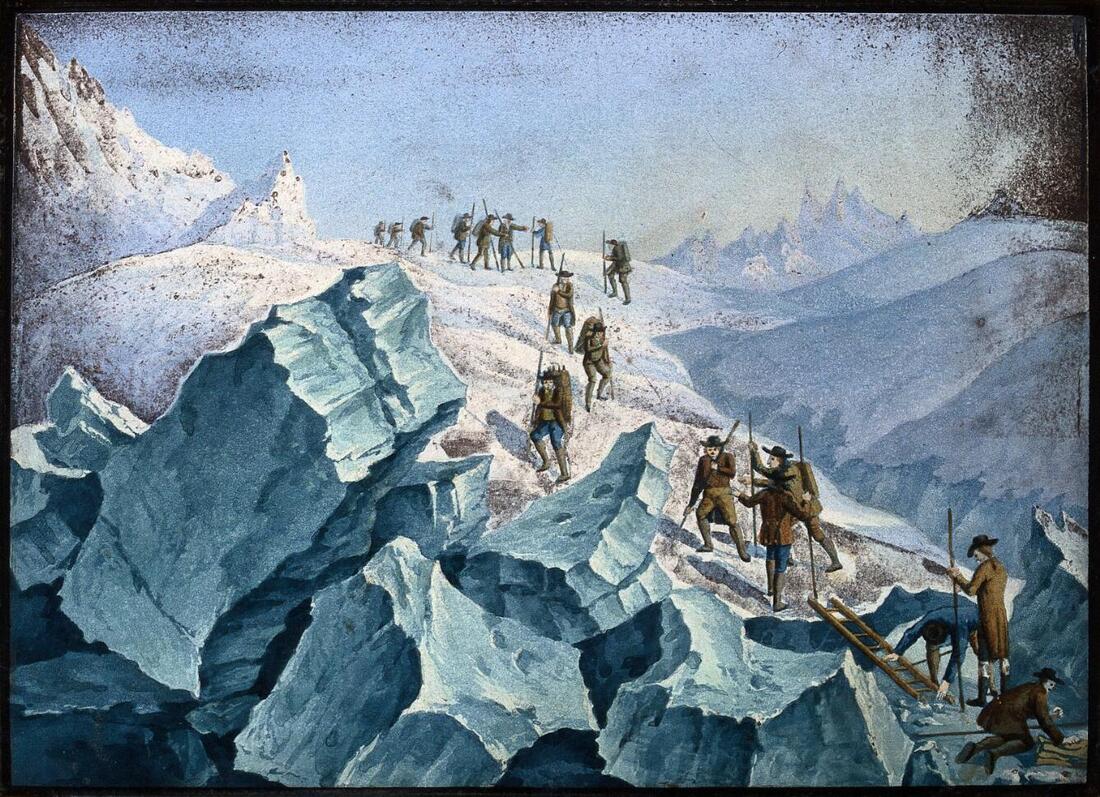

E' con una pianta delle Alpi, Saussurea alpina, che nel 1810 de Candolle volle ricordare i suoi illustri compatrioti Horace-Bénédict e Nicolas Théodore de Saussure. Il primo dedicò tutta la sua passione di naturalista all'esplorazione di quella catena di montagne, contribuendo anche a lanciarla come meta turistica con la sua celebre ascensione del Monte Bianco; il secondo scoprì il ruolo dell'anidride carbonica e dell'acqua nel processo di fotosintesi. Ma le specie di questo vasto genere di Asteraceae non vivono solo sulle Alpi: il nucleo più consistente si trova in Cina, con oltre 250 specie. Uno scienziato innamorato delle montagne Il Monte Bianco, il "Gigante delle Alpi" che domina l'anfiteatro di montagne che circonda Ginevra, fin da bambino per Horace-Bénédict de Saussure (1744-1799) fu una presenza familiare, destinata a trasformarsi in ossessione. Nato in una famiglia patrizia ginevrina, nell'infanzia trascorsa per lo più in campagna acquisì il gusto per le libere scorribande nella natura e ben presto scoprì le montagne e l'alpinismo. Come racconta egli stesso nella sua opera maggiore Voyages dans les Alpes, all'età di diciotto anni aveva già percorso più volte tutte le montagne dei dintorni di Ginevra e a 19 trascorse due settimane nella "più alta baita" del Giura per visitarne le maggiori cime. Si era appena diplomato all'Académie di Ginevra con una tesi sulla trasmissione del calore. Da quel momento si dedicò con passione agli studi naturalistici; nel 1762, a soli 22 anni, ottenne la cattedra di filosofia (che includeva la fisica e le scienze naturali) alla stessa Académie, mantenendo l'incarico per 24 anni. Saussure aveva in un certo senso ereditato la passione per lo studio della natura dallo zio materno (marito della sorella della madre) Charles Bonnet, filosofo, entomologo, botanico, psicologo, seguace della teoria delle catastrofi, che gli trasmise tanto l'approccio sperimentale quanto una spiccata tendenza all'ecclettismo. Inizialmente, infatti, gli interessi del giovane Saussure andavano soprattutto alle piante, che amava raccogliere fin da bambino; alla fisiologia vegetale dedicò il suo primo saggio, Obsérvations sur l'écorce des feuilles et des petales, che contiene importanti osservazioni sulla funzione dei pori delle foglie. Tuttavia, anche se continuò ad erborizzare per tutta la vita e a pubblicare occasionalmente articoli di botanica e addirittura un'opera di sistematica (Systema plantarum secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus differentis, 1779) a partire dal 1764 il suo interesse dominante divenne la geologia, "chiave della storia del nostro pianeta". Determinante nella scoperta di questa vocazione fu l'incontro ravvicinato con il Monte Bianco. Nel 1760 egli si recò per la prima volta nel villaggio di Chamonix per visitare il ghiacciaio della Mer de Glace e forse per cercare piante per conto di un altro dei suoi mentori, Albrecht von Haller. Profondamente affascinato, promise a se stesso che un giorno avrebbe raggiunto la cima della grande montagna. Quell'anno, e ancora l'anno dopo, quando tornò a Chamonix, fece affiggere in tutte le parrocchie della valle un manifesto in cui prometteva "una considerevole ricompensa" a chi riuscisse a trovarne la strada. L'appello non ebbe alcun esito, ma ormai le montagne erano diventate il terreno di ricerca privilegiato di Saussure: da quel momento "non lasciai trascorrere un solo anno senza fare lunghe escursioni quando non dei viaggi per studiare le montagne". Nei decenni successivi, egli attraverserà le Alpi quattrodici volte attraverso otto diversi passaggi e farà sedici escursioni fino al centro della catena; percorrerà il Giura, le montagne della Svizzera, dell'Inghilterra, della Germania, dell'Italia, i vulcani attivi della Sicilia e delle isole adiacenti e quelli estinti dei Vosgi, sempre con "il martello da geologo in mano [...] scalando tutte le cime accessibili che promettessero qualche osservazione interessante e prelevando sempre campioni di minerali e rocce". Queste ricerche, non di rado difficili e sempre faticose, basate sull'osservazione diretta e sulla misurazione dei fenomeni, condotta anche attraverso una serie di strumenti di sua invenzione (il più celebre è l'igrometro a capello) dovevano fornire le basi per una Teoria della Terra, che purtroppo Saussure non giunse mai formulare compiutamente, affidandola a molti manoscritti e alle osservazioni contenute nei quattro volumi della sua opera più nota,Voyages dans les Alpes (1779-1799). Nelle esplorazione delle montagne si congiungevano una passione esistenziale e un'intuizione scientifica: "Le pianure sono uniformi, è possibile vedere la stratificazione delle terre e i loro diversi letti solo grazie a scavi, opera dell'uomo o delle acque; mezzi per altro insufficienti [...]. Al contrario, le alte montagne, infinitamente variate nella loro materia e nella loro forma, presentano tagli naturali, di grandissima estensione, dove si possono osservare con estrema chiarezza e abbracciare a colpo d'occhio l'ordine, la posizione, la direzione, lo spessore e persino la natura degli strati di cui sono composte". Di quel sistema di montagne, il Monte Bianco, per la sua grandissima mole e la sua posizione centrale, è la chiave di volta: "Il Monte Bianco è una delle montagne d'Europa la cui conoscenza pare poter fornire un maggior numero di informazioni sulla Teoria della Terra. Questa enorme roccia di granito, situata al centro delle Alpi, collegata a montagne di diverse altezze e diversa natura, sembra essere la chiave di un grande sistema". Scalare quella montagna, giungere su quella cima, per Saussure non era un exploit sportivo, ma un imperativo scientifico. Ma per vedere realizzata la promessa del 1760 dovette attendere ventisette anni. Un tentativo venne effettuato da quattro guide di Chamonix nel 1775, e un secondo da altre tre nel 1783, finché l'anno successivo due cacciatori di camosci si avvicinarono tanto alla cima da fare sembrare possibile la conquista della montagna. Nel 1785, Saussure stesso tentò la scalata dall'Aiguille du Goûter , insieme a numerose guide, allo scrittore e pittore Marc-Thédore Bourrit e al giovane figlio di quest'ultimo, ma dovette tornare indietro a causa dell'alta neve fresca. Finalmente, l'8 agosto del 1786, la cima fu raggiunta da una della guide che aveva partecipato a quel tentativo, il cacciatore di camosci e cercatore di cristalli Jacques Balmat, e dal medico Michel Gabriel Paccard. Subito avvertito da Balmat che andò a riscuotere la ricompensa, Saussure avrebbe voluto a sua volta ripetere subito l'impresa, ma il maltempo lo costrinse ad attendere un altro anno. L'otto luglio 1787 lo troviamo a Chamonix insieme alla moglie; ma deve ancora portare pazienza e aspettare che il tempo si rimetta, mentre controlla e ricontrolla la sua attrezzatura scientifica. Finalmente il 31 luglio torna il bel tempo e il mattino dopo, alla presenza di tutto il villaggio, la grande carovana (Saussure, un servitore e diciotto guide) si mette in cammino. La scalata, seguita dal basso con i cannocchiali puntati, richiede due giorni. La prima notte il gruppo bivacca al Mur de la Côte; il giorno dopo, superando punti difficili e crepacci con l'aiuto di scale, raggiunge il Gran Plateau dove si trascorre la notte in tenda e Saussure effettua alcune osservazioni. La fame, la sete, la stanchezza e il mal di montagna si fanno sentire. La mattina dopo l'ultimo tratto sarà faticosissimo. Saussure cammina preceduto e seguito da una guida che impugna una lunga pertica, cui si aggrappa per non cadere; tuttavia, esausto, rischia di svenire. Dopo una sosta e un ultimo sforzo, la cima è infine raggiunta alle 11.05. Qui, per quattro ore e mezza, Saussure può finalmente realizzare almeno una parte del suo programma scientifico: misura l'altitudine (con un errore di appena settanta metri, una precisione notevole per l'epoca), la temperatura a cui bolle l'acqua, l'igrometria dell'aria, la natura della neve, l'intensità del colore del cielo (per misurare la quale ha inventato l'ennesimo strumento, il cianometro); vorrebbe fare ben di più, ma il tempo incalza. Alle 15,30 dà ordine di iniziare la discesa, combattuto tra la gioia per la vista superba e la delusione: "Me ne andai con il cuore pesante per non aver potuto ricavare tutto ciò che desideravo. Perché, benché avessi cominciato dalle osservazioni più importanti, quello che avevo fatto mi sembrava poco rispetto a quello che avevo sperato". Dopo una terza notte trascorsa presso la "roccia del felice ritorno", poco dopo mezzogiorno Saussure e compagni raggiungono Chamonix accolti da una folla delirante. Mentre l'impresa di Balmat e Paccard si era svolta quasi in modo clandestino (per il timore della guida di vedersi soffiare la ricompensa), quella di Saussure suscita grande clamore durante e dopo. La sua Relation abregée circola in tutta Europa, l'epica scalata è ritratta dai pittori e raccontata nelle gazzette. Grazie a Saussure, tutti conoscono Chamonix e la sua montagna; è nato l'alpinismo come sport. Il che, ovviamente, era quanto di più lontano dalle intenzioni del naturalista ginevrino: come scienziato, probabilmente lo soddisfecero molto di più i sedici giorni che l'anno successivo trascorse a fare osservazioni sulla cresta del Colle del Gigante (in effetti, un'impresa scientifica straordinaria, la prima campagna di osservazioni continuate in alta quota, che gettò le basi della meteorologia alpina). Negli anni successivi, almeno finché la salute glielo permise, Saussure continuò a scalare e studiare le montagne, a fare rilievi geologici, a inventare strumenti. Scrisse gli ultimi volumi di Voyages dans les Alpes (il racconto dell'ascensione al Monte Bianco è contenuto nel quarto tomo, uscito nel 1799). Dopo un primo colpo apoplettico nel 1794, gli ultimi anni furono penosi, resi difficili anche dai rivolgimenti politici causati dalla rivoluzione francese.  Un pioniere della ricerca sulla fotosintesi Nel 1765, Horace-Bénédict de Saussure sposò Albertine Amélie Boissier, una delle più ricche ereditiere della città. Dal matrimonio, straordinariamente felice, nacquero tre figli: la maggiore Albertine (1766-1841), sposata con il matematico Louis Necker, fu una importante scrittrice e pedagogista, fautrice dell'educazione femminile; il minore Alphonse Jean François non si distinse particolarmente, mentre il vero erede scientifico del padre fu il secondogenito Nicolas-Théodore (1767-1845). Il padre, che non credeva nell'educazione impartita dalle scuole pubbliche (tra le sue tante attività c'è anche un progetto di riforma mai approvato) lo fece educare in casa, fino a quando il ragazo si iscrisse all'Università. Dal 1786 divenne l'assistente e il compagno di viaggio del padre, da cui apprese l'approccio sperimentale e la centralità della descrizione quantitativa dei fenomeni. Nel 1790, in occasione del prelievo di esemplari di aria a diverse altitudini tramite palloni di vetro, pensò di pesarli e scoprì che le differenze di peso erano esattamente proporzionali alle differenze di pressione barometrica, portando una conferma sperimentale alla legge di Boyle-Mariotte. Nel 1792 fu lui a dare il nome di dolomite (in onore di Déodat de Dolomieu) alla roccia di cui aveva ricevuto alcuni campioni dalla Carniola e di cui fece l'analisi chimica. Nicolas-Thédore si stava infatti ormai orientando verso questa disciplina, che, insieme alla fisiologia vegetale, divenne il suo campo d'elezione. Proprio per approfondire le sue conoscenze chimiche, nell'estate del 1793 andò in Inghilterra, ma una lettera della madre, preoccupata per la salute del marito e anche per alcune perdite finanziarie, lo richiamò in Svizzera. Tra il 1794 e il 1795, insieme al fratello minore, a causa delle tensioni politiche che scuotevano Ginevra. fu costretto a rifugiarsi a Rolle nel Vaud, dove curò l'edizione dell'ultimo volume dei Voyages dans les Alpes. Al suo ritorno a Ginevra, iniziò gli studi originali. Dal 1802 venne nominato professore di mineralogia e geologia dell'Università di Ginevra, un incarico onorario che mantenne fino al 1835, facendosi però supplire dal nipote Louis-Albert Necker, figlio di sua sorella Albertine. Poté così dedicarsi soprattutto a ricerche di laboratorio su questioni all'incrocio tra chimica e fisiologia vegetale: l'assimilazione del carbonio da parte delle piante (1797), l'influenza del suolo sulla loro nutrizione (1799), il ruolo dei sali minerali (1804). Questi studi fanno da preludio a Recherches chimiques sur la végétation (1804), in cui il processo di nutrizione delle piante è studiato con un approccio sperimentale e quantitativo. La teoria prevalente all'epoca era che le piante ricavassero dal suolo il carbonio che va a formare i loro tessuti. Coltivando le piante in acqua e chiudendole in contenitori di vetro con atmosfera controllata con aggiunta di anidride carbonica, Saussure dimostrò invece che le piante assorbono anidride carbonica dall'aria ed emettono ossigeno. Misurando i due gas all'inizio e alla fine dell'esperimento, poté provare che il peso del diossido di carbonio assorbito è approssimativamente uguale al volume dell'ossigeno consumato. Ne dedusse che l'aumento di massa delle piante durante la loro crescita non è dovuto unicamente all'assorbimento di anidride carbonica, ma anche di acqua. Studiò poi il consumo dell'ossigeno durante la germinazione e nelle piante coltivate al buio, concludendone che l'uso dell'ossigeno da parte delle piante è simile a quello degli animali durante la respirazione. Sulla base delle sue ricerche, Saussure giuse a formulare una prima sommaria equazione chimica del processo di fotosintesi (un nome al di là da venire). Altre ricerche, condotte sull'analisi qualitativa e quantitativa delle ceneri di varie piante, dimostrarono che per il loro nutrimento sono necessari, sebbene in piccolissime quantità, diversi sali minerali, che esse traggono dal suolo. Ma poiché la composizione chimica delle piante è diversa da quella del terreno dove vivono, Saussure ne concluse che le piante assorbono i nutrienti in modo selettivo. Notò anche l'importanza dell'azoto, ma non poté spiegare come le piante se lo procurino. Come si vede, si tratta di ricerche importanti non solo sul piano teorico, ma anche per le loro applicazioni in agricoltura. Eppure la loro importanza sfuggì ai contemporanei, finché non furono riscoperte e approfondite da Liebig, che dimostrò che le piante ricavano anche l'azoto dall'atmosfera. Un'accoglienza migliore ricevettero i suoi successivi studi sui processi biochimici, apprezzati fra gli altri da Pasteur. Qualche informazione in più su padre e figlio nella sezione biografie. Diversi altri membri di questa famiglia furono illustri scienziati, ma il più famoso di tutti fu ugualmente geniale e innovativo in tutt'altro campo; si tratta di Ferdinand de Saussure (1857-1913), pioniere della linguistica strutturale, bisnipote di Horace-Bénédict da parte del figlio minore Alphonse.  Un grande genere montano Nel 1810, il grande botanico Augustin Pyramus de Candolle volle celebrare i due illustri concittadini dedicando loro un nuovo genere di Asteraceae montane: "Ho dato a questo genere il nome Saussurea, in onore dei miei celebri concittadini i signori de Saussure padre e figlio, che hanno potentemente contribuito al progresso della fisica e della chimica e sono stati utili anche alla botanica, il primo con le sue osservazione sui pori della superficie delle foglie e sulla risalita della linfa, il secondo con le sue ricerche chimiche sulla vegetazione; desidero che il nome delle saussuree alpine ricordi a tutti i botanici che percorreranno le Alpi il nome di colui che ha descritto nel modo migliore questa vasta catena di montagne, mentre quelle delle steppe salate della Siberia ricorderanno gli esperimenti di Théodore de Saussure sull'assorbimento delle materie saline da parte dei vegetali". L'uno come gli altri membri di importanti famiglie del patriziato ginevrino, de Candolle e i Saussure appartenevano al medesimo ambiente sociale e soprattutto Horace-Bénédict non aveva mancato di far sentire la sua influenza sul giovane Augustin, anche se cercò di dissuaderlo dal dedicare il suo tempo alla botanica. Come sappiamo, anch'egli ne era stato appassionato in gioventù, quando percorreva le dolci montagne del Giura e le Prealpi svizzere tanto ricche di fiori, ma quando il suo terreno di ricerca erano diventate le alte cime, quella passione aveva finito per raffreddarsi: "Nella vegetazione di questo cantone [di Chamonix] c'è una monotonia insopportabile. Non so se la causa risieda nella struttura del paese, oppure nella natura del suolo, oppure nel freddo di questi ghiacci eterni, ma è sempre la stessa cosa". E così, come racconta de Candolle nelle sue memorie, cercò con accanimento di "arruolarlo" nelle scienze che più amava e di disgustarlo della botanica: "Ogni volta che lo vedevo mi ripeteva che questo studio non prometteva nessun successo, e non valeva la pena di occuparsene se non come passatempo". Ovviamente de Candolle non si lasciò convincere, ma neppure se ne ebbe a male. Come è attualmente inteso, Saussurea (Asteraceae) è un vasto genere soprattutto di perenni cespitose con una distribuzione molto ampia (America, Europa, Asia, più una specie australiana) per lo più in ambienti montani o steppici; l'area di maggiore diversità sono le alte montagne temperate dell'Asia (Asia centrale, Siberia, Himalaya, Tibet, Cina). Il centro di diversità si trova proprio in Cina, nella zona dei monti Hengduan con oltre cento specie, in gran parte endemiche. Con 289 specie, di cui 191 endemiche, è uno dei generi più ricchi di specie della flora cinese. Nella flora italiana abbiamo quattro specie, tutte alpine e piuttosto rare: S. alpina (tutto l'arco alpino, eccetto la Liguria); S. depressa (Alpi occidentali, dal San Bernardo al Rocciamelone); S. discolor (tutto l'arco alpino, salvo la Liguria, e l'Appennino settentrionale); S. pygmaea (Alpi carniche orientali e Alpi Giulie). S. alpina dà il nome al Giardino botanico alpino Saussurea, che sorge a 2173 metri d'altitudine nei pressi della stazione intermedia della funivia del Monte Bianco, sopra Courmayeur. Vuole anche essere un omaggio indiretto a Horace-Bénédict de Saussure, che non mancò di visitare (e descrivere in Voyages dans les Alpes) la località valdostana e questo versante della grande montagna. Le specie himalayane, molte delle quali a rischio per l'eccessiva raccolta in qualità di piante medicinali, hanno spesso infiorescenze totalmente avvolte da una candida peluria che le fa assomigliare a palle di neve. Molte sono ricercate dai collezionisti, ma di difficile coltivazione: in natura vivono ad altitudini comprese tra 3000 e 5500 metri, vegetano solo nella breve stagione estiva e richiedono estati fresche e terreni perfettamente drenati, senza dimenticare che spesso sono di lenta crescita e fioriscono una volta sola, per poi morire. Ne troverete alcune nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed