|

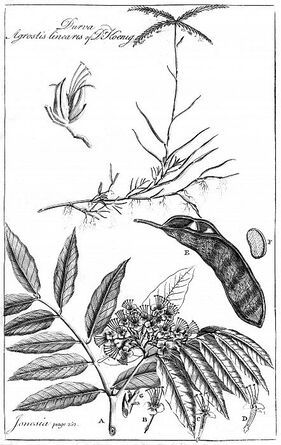

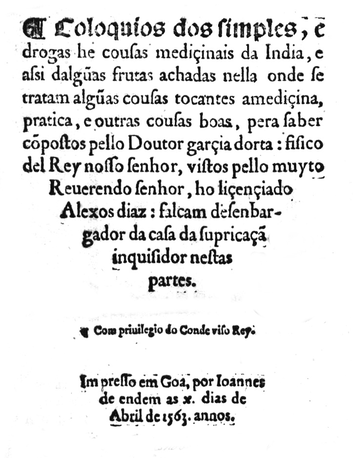

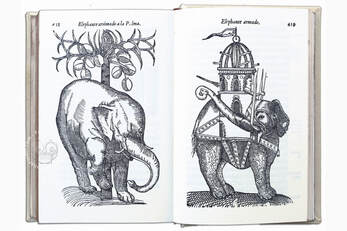

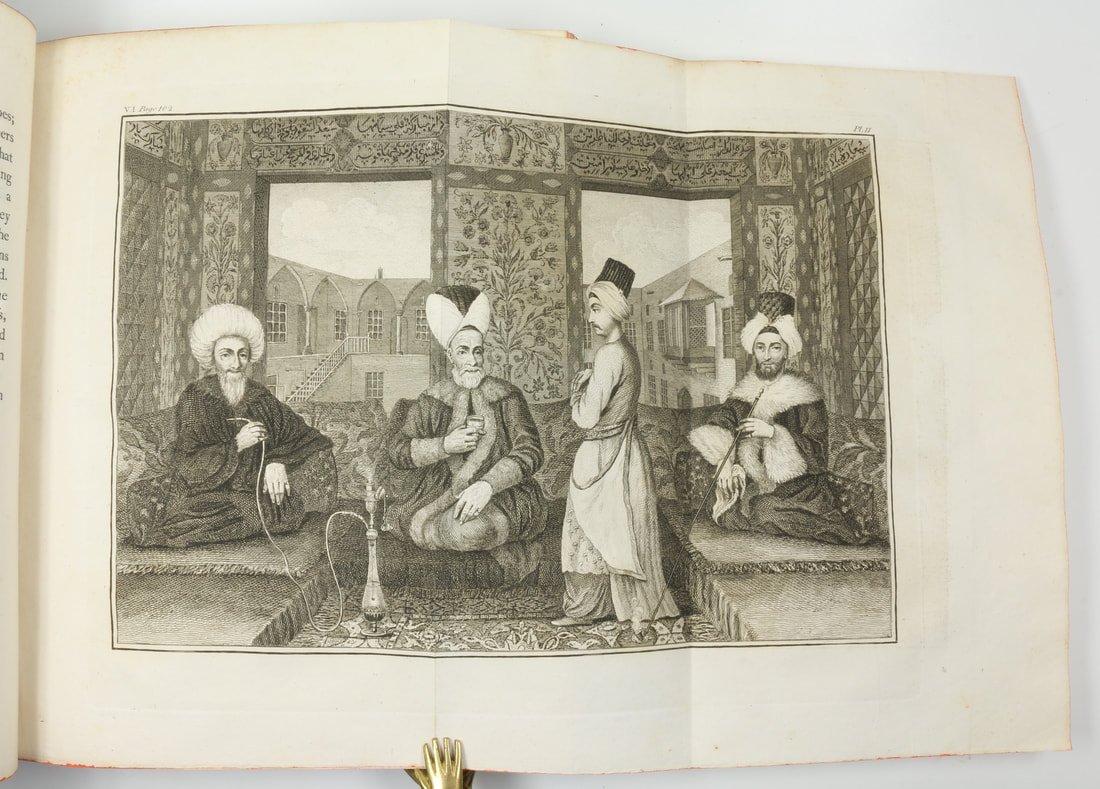

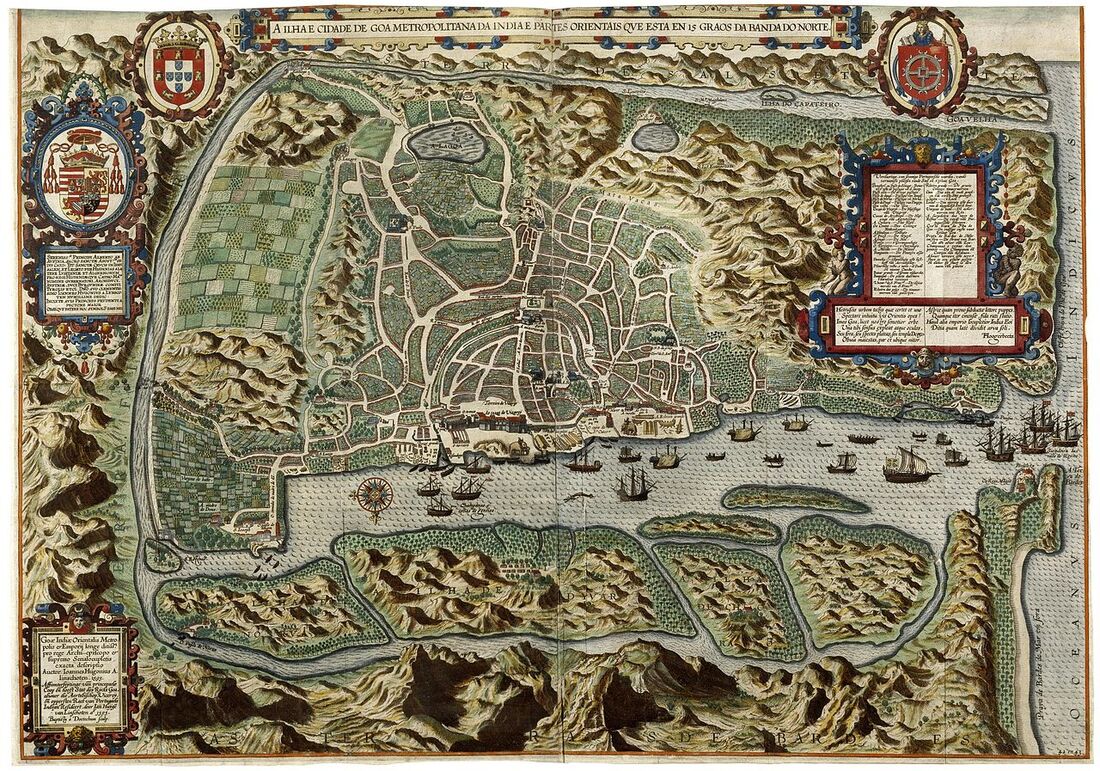

Nel 1794, quando fu assegnato al Dipartimento medico della presidenza del Bengala, Francis Buchanan aveva già trentadue anni e da dieci prestava servizio come chirurgo sulle navi della Compagnia delle Indie. Ora finalmente contava di dedicarsi alla sua vera passione: la botanica. Ma, contrariamente a quella del conterraneo William Roxburgh, da poco nominato sovrintendente dell'Orto botanico della Compagnia a Calcutta, la sua carriera ventennale in India proseguì in un'alternanza di grandi speranze e cocenti delusioni. Quando finalmente fu chiamato a succedere a Roxburgh, di anni ne aveva orami più di cinquanta, ed era già deciso a ritornare in Europa. Benché sia stato un raccoglitore straordinario e sia stato tra i primi ad esplorare la flora della Birmania e del Nepal, più che come botanico è noto come geografo ed esploratore, grazie alle due ricognizioni che diresse nel 1800-01 a Mysore e tra il 1807 e il 1814 in Bengala. A ricordarlo il genere Buchanania, che comprende una ventina di specie di alberi tropicali diffusi tra l'India e l'Australia; alcuni producono semi commestibili simili a quelli dell'anacardio.  Sedici anni di gavetta Nella vita di Francis Buchanan, più tardi Buchanan-Hamilton (1762-1829), c'è una specie di convitato di pietra: William Roxburgh. Quasi coetanei (Roxburgh gli è maggiore di dieci anni) i due sono entrambi scozzesi, si sono formati con gli stessi maestri e si sono laureati in medicina alla stessa università, quella di Edimburgo. Subito dopo la laurea, a dieci anni di distanza, entrambi sono entrati al servizio della Compagnia inglese delle Indie (EIC), spinti dalla necessità (l'uno come l'altro sono privi di mezzi), ma anche dal sogno di farsi un nome come scienziati. Prima di potersi dedicare interamente alla botanica, anche a Roxburgh non erano mancati gli anni di apprendistato, quando lavorava come sotto chirurgo e poi chirurgo dell'EIC; ma fin dal 1781 (all'epoca aveva trent'anni) è diventato botanico ufficiale, poi capo naturalista della presidenza di Madras, quindi dal 1793 direttore dell'orto botanico di Calcutta, che trasforma in uno straordinario centro di ricerca. La carriera di Buchanan ripercorre alcune di queste tappe, ma in tempi dilatati e con un percorso segnato da speranze e delusioni. Le leggi scozzesi, ancora basate sul maggiorascato, escludono Francis, quarto figlio maschio, dall'eredità del padre, un facoltoso medico appartenente alla piccola nobiltà, che è anche un proprietario terriero. Per mantenersi deve avere una professione e sceglie la medicina. All'università, due incontri segnano per sempre la sua vita: il primo è con il suo professore di botanica, John Hope, che lo inizia alla scienza delle piante e al culto di Linneo; il secondo è con il condiscepolo James Edward Smith. Nel 1783, l'anno in cui Francis Buchanan si laurea, quest'ultimo acquista le collezioni linneane e di colpo, da oscuro studente, si trasforma in una stella di prima grandezza del firmamento dei naturalisti. E' probabilmente questo esempio a spingere Francis ad entrare al servizio dell'EIC, anziché iniziare una tranquilla carriera di medico di provincia. La prima delusione è immediata: l'EIC ha già fin troppi chirurghi nelle stazioni di terra, e Buchanan è costretto a prestare servizio sulle navi della Compagnia che fanno la spola tra l'Inghilterra e l'Asia; gli scali sono brevi e occasionali, e, come egli stesso si esprime, la botanica, di cui aveva sperato di fare una professione, diventa il suo hobby horse. Finalmente nel 1794 l'ultimo ingaggio lo porta da Portsmouth a Calcutta, dove entra al servizio del Dipartimento medico della Presidenza del Bengala. Va a fare visita a Roxburgh, che è ciò che lui vorrebbe essere: un botanico professionista e uno scienziato riconosciuto a livello internazionale. Per lui è un punto di riferimento, un amico, un corrispondente, un modello, ma, come vedremo, più tardi si trasformerà in un rivale, o per lo meno in un ostacolo. Assegnato alla remota stazione rurale di Luckipore, dove c'è ben poco da scoprire, Buchanan ha la sua prima occasione nel 1795, quando, forse proprio grazie alla raccomandazione da Roxburgh, accompagna il capitano Michael Symes in missione diplomatica in Birmania come medico della legazione. Anche se non fa parte dei suoi compiti, Buchanan ne approfitta per mettere insieme un erbario birmano di 168 esemplari e per interessarsi alla cultura, alla religione e alla letteratura del paese. Dotatissimo naturalista, egli è anche un osservatore acuto e un meticoloso raccoglitore di informazioni. Tuttavia, tutti questi talenti per ora rimangono inutilizzati. Nonostante doni l'erbario e il catalogo delle piante birmane alla Compagnia, nella speranza di accreditarsi come botanico, il dono cade nel vuoto e gli toccano altri cinque anni di purgatorio. Fino al 1798 rimane a Luckipore, quindi viene trasferito a Buraipur che ha il vantaggio di distare solo una giornata da Calcutta, ma non presenta alcuna attrattiva per un botanico; Buchanan si rassegna a trasformarsi in zoologo e a studiare gli animali. Unico diversivo, sempre nel 1798, una missione a Chittagong, che gli è stata procurata da Roxburgh che lo considera il migliore tra i botanici che operano in India. Quando Buchanan scopre che nel volume di Symes sull'ambasceria (An Account of the Embassy to the Kingdom of Ava, London 1800) sono stati usati i suoi disegni e le sue descrizioni naturalistiche senza neppure citarlo, anzi attribuendone la paternità a Joseph Banks, alla frustrazione si aggiungono il dolore e l'indignazione. Per la Compagnia e per gli ambienti scientifici londinesi, Buchanan come naturalista non esiste. Al momento, è più accreditato come orientalista; nel 1796 è ammesso all'Asiatic Society, sulla cui rivista pubblica l'importante saggio On the Religion and Literature of the Burmas, in cui contrappone "l'egualitarismo del Buddismo alla natura oppressiva e gerarchica del Bramanesimo".  L'"inchiesta statistica" a Mysore e la scoperta della flora del Nepal La seconda occasione arriva nel 1800, quando il governatore generale dell'India, Richard Wellesley, si accorge di lui e gli affida una ricognizione del recentemente conquistato territorio di Mysore. Nell'India meridionale è già all'opera Colin Mackenzie, incaricato dei rilievi topografici, ma, prima di essere completato, il suo lavoro richiederà anni; al governatore serve invece in tempi rapidi una relazione che dimostri che l'invasione di Mysore, fortemente criticata da parte dell'opinione pubblica inglese ma anche da settori influenti della Compagnia, era pienamente giustificata e corrispondente agli interessi tanto dell'EIC quanto del Regno britannico. L'oggetto privilegiato dell'inchiesta affidata a Buchanan è l'agricoltura, ma, oltre che sulle produzioni vegetali e animali, gli viene chiesto di raccogliere informazioni sul clima, i minerali, le produzioni artigianali, le condizioni di vita degli abitanti, inclusi il cibo, i vestiti, i costumi, la religione, le leggi, i commerci ecc. E' un tipico statistical survey, dove l'aggettivo non ha il significato odierno: è un'inchiesta ufficiale (promossa da uno stato, questo il significato originario) a tutto campo sulle risorse, la popolazione, gli aspetti umani di un territorio. E, come ha dimostrato la sua esperienza in Birmania, Buchanan ha gli strumenti per gestire un compito così complesso, anche se ovviamente per lui la botanica viene prima di tutto. Il suo viaggio muove da Madras nella primavera del 1800 e a Madras si conclude nell'estate nel 1801; segue un itinerario tortuoso, che lo porta a visitare non solo Mysore, ma anche il Malabar e la costa del Karnataka. Spesso a guidare i suoi passi sono gli interessi botanici, ma egli visita località strategiche come Sira, incontra il diwan di Mysore, intervista persone di ogni classe sociale e raccoglie informazioni di ogni genere. E' il primo a osservare e descrivere la laterite. Mette insieme un erbario imponente e disegna o fa disegnare da artisti locali centinaia di piante. Alla fine, la sua relazione ai vertici della compagnia sarà esattamente come Wellesley la desidera: Tipu Sultan vi è dipinto come un despota orientale, odioso agli occhi dei suoi stessi sudditi, l'occupazione britannica come il ristabilimento della giustizia, dell'equità, della pace e del progresso. Il premio non si fa attendere. Poco dopo il rientro a Madras, Wellesley gli chiede di accompagnare il capitano Knox a Katmandu dove verrà fondata la prima sede diplomatica britannica in Nepal. La situazione del paese è instabile e dopo appena un anno Knox è bruscamente richiamato; la presenza dei britannici è mal tollerata e i raccoglitori nepalesi di Buchanan sono addirittura accusati di essere spie al servizio degli inglesi. Ma nonostante la brevità e la brusca interruzione, per la storia della botanica il soggiorno di Buchanan in Nepal è importantissimo: è il primo botanico occidentale ad esplorarne la flora ricchissima di endemismi; prima che un altro studioso vi sia ammesso di nuovo, passeranno quasi vent'anni: si tratta di Nathaniel Wallich, che visiterà il Nepal nel 1820. Nel 1825, sulla base delle collezioni di entrambi, David Don pubblicherà il suo Prodromus florae nepalenisis, rimasto l'opera di riferimento sulla flora del paese himalayano praticamente fino alla seconda metà del Novecento. Al suo rientro in India, Buchanan viene rispedito a Buraipur; ancora una delusione, ma di breve durata. Wellesley lo vuole come medico personale e poco dopo lo chiama a Barrackpore, la sua residenza di campagna, a dirigere il suo zoo e il Natural History Project of India, ovvero la ricognizione, l'illustrazione, la descrizione e la classificazione di tutti i mammiferi e gli uccelli dell'India. Di colpo, Buchanan si trova a fare parte del circolo più intimo del governatore, e su un gradino superiore a quello di Roxburgh, di cui per altro spera di prendere il posto; voci insistenti dicono che è ammalato e che presto sarà costretto a lasciare l'India. Il momento di gloria è brevissimo. Nel 1805 Wellesley viene richiamato e sostituito da lord Cornwallis, che taglia tutte le spese che considera inutili, tra cui il Natural History Project. Cronwallis è uno dei critici più feroci di Wellesley e Buchanan capisce che per il momento in India per lui non c'è futuro; decide di imbarcarsi con il suo patrono per Londra, dove potrà difendere meglio i propri interessi. Conta soprattutto sul vecchio amico James Edward Smith, ora presidente della Linnean Society, cui affida i manoscritti con le descrizioni in latino, gli esemplari raccolti a Mysore e una magnifica collezione di illustrazioni botaniche che ha fatto eseguire a Calcutta da un artista locale. Spera che Smith li faccia conoscere includendone una parte nella sua Exotic Botany e li custodisca finché egli stesso possa pubblicarli. E' una fiducia mal riposta: Smith utilizza sono una dozzina di illustrazioni (fatte ridisegnare da Sowerby), dieci di piante nepalesi e due di Mysore, ne pubblica altre 37 senza illustrazioni sulla Rees's Cyclopedia; e non restituisce mai i materiali a Buchanan. Dopo la sua morte, passeranno alla Linnean Society, finendo semi dimenticati, fino a tempi recenti, quando la collezione di illustrazioni è stata riscoperta e pubblicata anche in forma digitale. In ogni caso, il nome di Buchanan incomincia ad essere conosciuto negli ambienti scientifici della capitale e nel maggio 1806 egli è ammesso alla Royal Society. Nel 1807, a spese dell'Asiatic Society e della Compagnia delle Indie, viene pubblicata la relazione sul viaggio a Mysore, in tre volumi (A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar). Negli stessi mesi, è a Londra anche Roxburgh: in effetti è molto malato e, sebbene abbia sono 54 anni, pensa davvero di ritirarsi; è qui per trattare con la Compagnia la sua quiescenza e soprattutto per assicurare la successione al figlio omonimo. Buchanan, che aspira a quel posto per se stesso, fa di tutto per impedirlo; scrive non meno di quattro volte a Smith perché faccia pesare tutta la sua influenza sui vertici dell’EIC, denuncia il nepotismo di Roxburgh e scredita il rivale: quel giovanotto non ha studiato in un’università europea, ciò che sa di botanica gli deriva dall’essere l’assistente del padre; insomma, più o meno un giardiniere. Le pressioni di Buchanan fanno centro: nel gennaio 1807 la direzione della Compagnia lo nomina successore di Roxburgh.  Grandi speranze deluse Come due anni prima, anche questa sarà una vittoria di Pirro. Roxburgh non solo recupera la salute, ma ritorna in India e riassume pienamente i suoi doveri. Ma, se non altro, la ricchezza delle sue raccolte ha fatto capire alla Compagnia le grandi qualità di Buchanan, e, forse anche come premio di consolazione, viene deciso di affidargli la ricognizione del territorio bengalese. E' il secondo, più noto, statiscal survey diretto da Buchanan, che lo impegnerà per ben sette anni, dal 1807 al 1814. Come a Mysore, la sua inchiesta non riguarda solo le risorse naturali, ma ogni aspetto della vita quotidiana, della cultura locali, della religione, della storia, dell'archeologia. Rispetto a Mysore, il suo compito è però molto più impegnativo. La Corte dei direttori della compagnia esige una relazione distretto per distretto e il nuovo governatore, lord Minto, che è rimasto impressionato dai risultati dei rilievi topografici di Mackenzie, in particolare dalle carte a scala di un pollice a un miglio (1/63.000), esige una descrizione topografica dettagliata. Ecco perché i lavori si prolungano ben oltre le attese sia dell'EIC sia dello stesso Buchanan. Ovviamente egli prosegue le raccolte botaniche ma, dato che il Bengala è una regione ricca di acque, incomincia a interessarsi sempre più ai pesci. Il risultato sarà l'importante An account of the fishes found in the river Ganges and its branches (1822), in cui descrive oltre cento specie in precedenza ignote alla scienza. Rimane sempre la prospettiva di succedere a Roxburgh, la cui salute nel frattempo si è di nuovo deteriorata, ma ora è lo stesso Buchanan a provare molto meno interesse per l'incarico un tempo tanto agognato. In primo luogo, la Compagnia, insoddisfatta dell'indirizzo scientifico impresso da Roxburgh, vorrebbe che il giardino tornasse allo scopo iniziale: l'acclimatazione di specie esotiche di interesse economico. In secondo luogo, gli anni passano e anche Buchanan sta per toccare la cinquantina; la sua salute è ancora buona, ma teme di rovinarsela definitivamente e di essere privato di qualche anno di serena vecchiaia da dedicare allo studio e alla pubblicazione dei suoi sempre più cospicui materiali. Almeno dal 1810, è intenzionato a ritirarsi appena possibile e a questo scopo inizia a risparmiare e inviare denaro da investire al suo banchiere londinese. Intanto, continua ad esplorare il Bengala, seguendo un itinerario divagante e a zigzag, anche più che a Mysore dettato dalla passione botanica. Se una zona è arida e priva di vegetazione, si sposta in un'altra più promettente. Nel 1808 abbandona "il fango del Bengala" per organizzare una spedizione botanica nelle Alpi del Bhutan; a Ronggopur e Purnea si spinge oltre i confini del territorio della Compagnia per esplorare la flora alpina; nel 1812 va ad esplorare le foreste di Bhagalpur, e l'anno dopo si spinge a Gorakpur, lungo il turbolento confine con il Nepal. Nel 1813 la salute di Roxburgh precipita; l'anno dopo egli dà le dimissioni e lascia definitivamente l'India per tornare in Scozia, dove morirà appena due anni dopo. La Compagnia conferma la nomina di Buchanan, ma quel traguardo per cui ha intrigato appena sette anni prima è orami privo di interesse, tanto più che si pretende da lui che si occupi sia del giardino sia del completamente del survey. Dopo pochi mesi anche lui si dimette e rientra in Europa. Dopo trent'anni di viaggi, è ora di dedicarsi esclusivamente allo studio e alla pubblicazione dei suoi ricchissimi e disparati materiali. Ma c'è ancora un problema (con Buchanan, ce ne sono sempre): le sue raccolte sono così imponenti che gli è impossibile portarle con sé. Decide così di farne dono alla Compagnia delle Indie in cambio del trasporto gratuito; ma durante le trattative il governatore generale lord Moira confisca più di cinquecento disegni di animali e piante, pretendendo che siano di proprietà dell'EIC. E' un nuovo affronto, probabilmente il più amaro di tutti. Anche se i direttori ordinano che gli siano restituiti, sembra che ciò non sia mai accaduto. In cambio di un dono inestimabile, dalla Compagnia che ha servito per trent'anni ha ricevuto al più un ringraziamento formale, è stato come "dare perle ai porci", commenta amareggiato. Torna in Gran Bretagna nel 1815 e lo stesso anno, alla morte della madre, ne eredita la proprietà e cambia il proprio nome in Francis Buchanan-Hamilton. Ancora alla ricerca del riconoscimento scientifico, lavora molto e pubblica più che può, impegnandosi in direzioni diverse. Il suo lavoro più noto è probabilmente The Kingdom of Nepal (1819), al cui successo contribuisce anche la prossimità della prima guerra nepalese (1814-1816); seguirono Genalogies of Hindus (1819), pubblicato in poche copie in edizione privata, che lo accreditò presso letterati e orientalisti, e il già citato volume sui pesci del Gange. Nel 1818 la morte del fratello e l'eredità delle terre di famiglia gli assicurano un nuovo status e una inedita tranquillità economica. Buchanan-Hamilton va a vivere in Scozia, nella residenza baronale di Leny House, nei cui giardini ha fatto piantare piante rare. Si sposa e si dedica interamente al lavoro scientifico, in particolare al commento di Hortus malabaricus e Herbarium amboinense di Rumphius: vuole ricavarne un'opera complessiva di grande impegno, in cui potrà trasfondere tutto ciò che ha imparato in trent'anni di ricerca e raccolte in India e nell'Asia orientale. Nel 1822 ne pubblica la prima parte, ma il lavoro non sarà mai completato. Buchanan-Hamilton muore nella sua residenza scozzese nel 1829.  Nutrienti Buchanania Almeno sul versante delle denominazioni botaniche, i riconoscimenti arrivarono presto. Nel 1801, Curt Sprengel, assegnando a un nuovo genere un albero raccolto da Buchanan durante la missione diplomatica in Brimania, crea in suo onore il genere Buchanania. Nel 1806 il suo esempio è seguito da Smith nel suo Exotic Botany. Troppo tardi: ad essere valida è ovviamente la denominazione di Sprengel. Il genere Buchanania Spreng. (Anacardiaceae) comprende circa venticinque specie di alberi o arbusti tropicali, distribuiti tra la Cina meridionale, l'India, l'Indocina, l'Indonesia, le isole del Pacifico e l'Australia. Hanno foglie semplici, inserite a spirale, con margini interi; piccoli fiori bianchi, profumati, raccolti in infiorescenze a pannocchia. Il frutto è una drupa con sottile endocarpo legnosi; i semi, come quelli dell'anarcardio, in alcune specie sono commestibili. E' il caso della specie tipo, B. cochinchinensis (più nota con il sinonimo B. lanzan), di relativamente ampia diffusione in India e in Indocina; in India, dove è anche coltivata, è nota come chironji o charoli; i suoi semi dall'aroma di mandorla e dalle dimensioni di un pinolo sono consumati crudi dopo una leggera tostatura o utilizzati nei dolci; ridotti in polvere, entrano anche in piatti salati. Ha antichissimi usi alimentari anche l'australiana B. obovata, un piccolo alberello del sottobosco dell'Australia settentrionale, i cui frutti, noti come green plum o wild mango, sono tradizionalmente consumati dalle comunità indigene. Ricchi di proteine, fibre e minerali come potassio, fosforo e magnesio, si segnalano per l'alto contenuto di acido folico. Di altre specie sono note le proprietà medicinali.

0 Comments