|

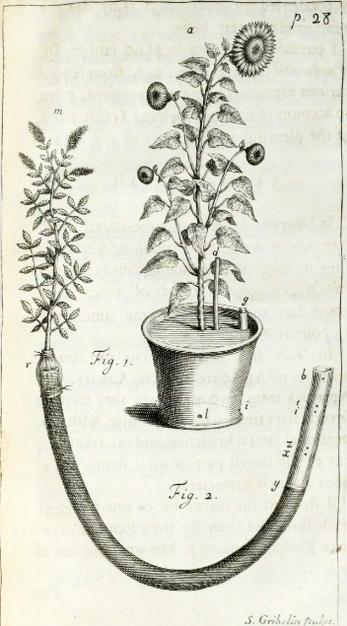

Fu Marcello Malpighi a notare ed osservare per primo al microscopio i minuscoli pori (o stomata) che punteggiano la pagina inferiore delle foglie. Ma a capire quale ne fosse la funzione fu Stephan Hales, che si considerava un modesto parroco di campagna, ma fu anche un grande scienziato sperimentale che si era formato a Cambridge nello spirito di Newton. Convinto seguace della sua impostazione meccanicista, andò alla ricerca delle forze sottostanti alcune funzioni vitali delle piante e degli animali, applicando a quelle che chiamò "statica dei vegetali" e "emostatica" il metodo sperimentale, ovvero osservando, paragonando, misurando. I suoi risultati maggiori sono, nel campo della fisiologia vegetale, di cui è considerato uno dei fondatori, la scoperta della traspirazione delle piante e la prima misurazione della pressione della linfa, nel campo della fisiologia animale la prima misurazione della pressione del sangue. Fu anche un ingegnosissimo inventore, che inventò molti dei suoi strumenti di laboratorio, inclusa la vaschetta pneumatica, ma anche molti oggetti di utilità pratica, tra cui un ventilatore che poteva essere azionato a mano o collegato a una pompa idraulica, per rendere meno malsana l'aria viziata di ambienti chiusi come le navi e le prigioni. Era infatti anche un filantropo, preoccupato del benessere dei suoi simili, che cercava anche di convincere ad abbandonare l'alcool. John Ellis, come lui membro della Royal Society, convinse Linneo a dedicargli il bellissimo genere Halesia dalle campanelle bianco-argento.  Il parroco che fece parlare le piante Il grande botanico e storico della botanica Julius von Sachs ha scritto di Stephen Hales (1677-1761), "Si può dire che abbia fatto parlare le piante stesse; per mezzo di esperimenti concepiti con intelligenza e condotti con abilità, le ha costrette a rivelare le forze che operano in esse attraverso effetti percepibili alla vista e a mostrare che forze di tipo veramente particolare sono in costante attività negli organi della vegetazione, apparentemente quieti e passivi". E' un'immagine assai suggestiva che rivela tutta l'ammirazione di Sachs, lui stesso considerato il padre della fisiologia botanica sperimentale, per l'ingegno dell'uomo che mosse i primi passi in questo ramo della botanica. Stephan Hales non era uno scienziato di professione. Era un pastore anglicano che per circa mezzo secolo resse (a quanto pare con competenza e dedizione al suo gregge) la parrocchia di Teddington nel Middlesex, non troppo distante da Richmond e oggi parte della Grande Londra. Ma negli anni di formazione a Cambridge, dove divenne fellow del Corpus Christi College, si era innamorato delle scienze sperimentali e ne aveva appreso i metodi e gli strumenti. Agli studi di teologia necessari per essere ordinato sacerdote, insieme all'amico William Stuckley, che poi sarebbe diventato medico e uno dei fondatori dell'archeologia britannica, alternava l'osservazione degli astri usando il telescopio installato da Newton in persona sulla Great Gate, gli esperimenti di ottica e le dissezioni di animali. Soprattutto imparava ad osservare, a tradurre le osservazioni in dati misurabili e ad annotare i risultati con scrupolo, secondo il metodo di Newton, il vero genius loci della Cambridge di quegli anni. Così, nel 1708, quando fu nominato parroco di Teddington (vi sarebbe rimasto fino alla morte nel 1761) creò un proprio laboratorio dove poter continuare i suoi esperimenti, per condurre i quali, uomo pratico e assai ingegnoso, creò egli stesso molti dei suoi strumenti. Si interessava di molti rami delle scienze, ma tre sono i campi in cui ottenne i risultati più rilevanti: la fisiologia vegetale, la misurazione dei gas, la fisiologia animale. Mentre a Cambridge si era concentrato maggiormente su quest'ultima insieme a Stuckely, a Teddington si rivolse alle piante, quelle più comuni e disponibili nell'orto parrocchiale (girasoli, cavoli, zucche, luppolo), nel frutteto (viti, meli, peschi, pruni, fichi, cotogni, ciliegi), nei boschi dei dintorni (querce, olmi, frassini), con l'apporto occasionale di qualche esotica: un limone e Musa arbor, ovvero un platano (Musa acuminata) delle Indie occidentali. Non gli erano estranee preoccupazioni pratiche sull'influsso di temperatura, suolo, umidità, aria e luce sulla crescita e il vigore dei vegetali , ma soprattutto era mosso dalla volontà di comprendere le leggi meccanico-fisiche sottostanti, secondo la concezione matematica e meccanicistica appresa da Newton. Per farlo, non bastava osservare: occorreva tradurre le osservazioni in dati numerici, misurabili e paragonabili. Ecco allora Hales misurare la temperatura non solo in diverse stagioni dell'anno a diverse ore della giornata, ma costruire speciali termometri con tubo lungo da 45 a 120 cm e bulbo posto alla base, per confrontare la temperatura dell'aria con quella del suolo rilevata in cinque diverse profondità. Allo stesso modo pesò e misurò la quantità di umidità contenuta nel suolo in diverse condizioni. Fu il primo passo per studiare il meccanismo oggi noto come traspirazione delle piante. Malpighi era stato il primo ad osservare al microscopio e a descrivere i pori (stomata) presenti sulla pagina inferiore delle foglie, ma non ne conosceva la funzione. Hales fu il primo a comprendere che attraverso di essi le piante rilasciano acqua nell'atmosfera; per sostituirla, altra acqua risale dalle radici attraverso i vasi legnosi, spinta da una pressione ("la forza della linfa") che il parroco misurò attraverso ingegnosi esperimenti, così come misurò e collegò con la traspirazione l'estensione della superficie delle foglie e il volume delle radici, anch'essi misurati in modi allo stesso tempo semplici e ingegnosi. Ripeté esperimenti e misurazioni su piante diverse, scoprendo che la quantità della traspirazione varia con la temperatura e l'esposizione nonché da una specie all'altra; ad esempio le piante sempreverdi, o anche le bulbose primaverili, hanno una linfa più vischiosa e una traspirazione minore. Comprese inoltre che il flusso avviene in una sola direzione (dalle radici alle foglie), quindi non si può parlare per le piante di un vero sistema circolatorio come quello degli animali. Ma le piante scambiano con l'ambiente non solo acqua, ma anche gas. Per misurarne la quantità, Hales inventò un altro strumento, la vaschetta pneumatica. Gli esperimenti gli resero chiaro che le piante traggono nutrimento non solo dalla terra, per mezzo dalle radici, ma anche dall'aria, sotto forma di gas, e che nel meccanismo ha qualche ruolo anche la luce: "E forse anche la luce, entrando liberamente nelle superfici espanse delle foglie e dei fiori, contribuisce molto a nobilitare i principi dei vegetali". E' una delle prime intuizioni della fotosintesi clorofilliana. Accanto alla fisiologia vegetale, Hales sviluppò così un interesse più generale per i gas, con esperimenti di tipo quantitativo - non vertono sul tipo di gas rilasciato, ma sulla sua quantità - sui gas sviluppati nelle fermentazioni e nelle combustioni, che la sua ingegnosa vaschetta pneumatica rendeva possibile catturare, misurare e studiare. Era uno strumento rivoluzionario, che presto divenne indispensabile in ogni laboratorio, aprendo la strada alla scoperta dell'idrogeno da parte di Cavendish e alle successive scoperte di Lavoisier. Hales espose i risultati delle sue ricerche sulla fisiologia vegetale e sui gas nella sua prima pubblicazione, Vegetable Statikcs, uscita nel 1727 e anticipata da letture tenute alla Royal Society, di cui era membro fin dal 1718. Nel 1733 la ripubblicò come prima parte di Statical Essays, la cui seconda parte è costituita da Haemastaticks, dedicata alla fisiologia animale, in cui espose diversi esperimenti sulla respirazione e la circolazione. A dargli maggior fama fu la prima misurazione della pressione del sangue, realizzata su diversi animali inserendo sottili tubi nelle arterie e misurando l'altezza raggiunta dal sangue nelle fasi di diastole e sistole. I suoi esperimenti su animali vivi, cruenti e talvolta letali, non mancarono di suscitare le critiche di alcuni dei suoi contemporanei, tra cui il poeta Alexander Pope, che pure era uno dei suoi amici e considerava Hales il modello dell'uomo di Dio. Egli in effetti era impegnato in prima persona in molte cause filantropiche. Nel 1722 divenne membro corrispondente della Società per la promozione della conoscenza cristiana e dall'anno seguente consigliere, occupandosi soprattutto della creazione di biblioteche nelle colonie americane. Dopo che due dei suoi fratelli finirono in carcere per debiti, si impegnò anche in attività a favore dei "debitori onesti e industriosi". Nel 1732 fu nominato membro del consiglio di fondazione della nuova colonia della Georgia; presa così coscienza dei problemi dati dal sovraffollamento delle navi, inventò uno speciale ventilatore a campana per aerare gli ambienti malsani e sovraffollati, nonché un distillatore per trarre acqua dolce dall'acqua di mare. Fu anche uno dei membri fondatori della Società per l'incoraggiamento di arti, manifatture e commercio (più tardi Royal Society of Arts). Soprattutto si impegnò molto attivamente contro il consumo degli alcoolici, un grave problema sociale nell'Inghilterra del Settecento, pubblicando molti articoli anonimi, il più notevole dei quali è intitolato '"Friendly Admonition to the Drinker of Brandy and other Distilled Spirituous Liquors" (Un'ammonizione amichevole al bevitore di brandy e altri distillati alcoolici). Definiva il gin la "rovina della nazione" e avrebbe voluto che ne fossero bandite la produzione e la vendita; dovette accontentarsi del Gin Act del 1736 con il quale il parlamento impose un'imposta al dettaglio e licenze annuali per i venditori di gin. Ampiamente disattesa, la legge fu per altro abolita già nel 1743.  Halesia, ovvero campanelle d'argento Grazie a queste battaglie e ai suoi risultati scientifici, Hales era comunque una figura molto riconosciuta. Come si è già visto, era membro della Royal Society, che nel 1737 gli assegnò la prestigiosa Copley Medal per le sue ricerche; era inoltre socio corrispondente delle Accademie delle scienze di Parigi e Bologna. Si dice che il principe di Galles Frederick, incuriosito dalla sua fama, amasse fargli visita a sorpresa nel suo laboratorio. Rimasta vedova, la principessa Augusta scelse Hales come proprio confessore e cappellano del figlio maggiore (il futuro Giorgio III) e lo consultò per i suoi progetti a Kew. Dopo la sua morte, anche se egli aveva voluto essere sepolto nella chiesa di Teddington, lo onorò con un monumento nell'abbazia di Westminster. Di questi riconoscimenti da parte di contemporanei fa parte anche la dedica del genere Halesia, fortemente voluta da John Ellis, che la suggerì a Linneo. La pianta che oggi si chiama Halesia carolina era già stata disegnata e descritta da Catesby come Frutex padi foliis non serratis, floribus monopetalis albis, campaniformibus (Arbusto con foglie simili al pado, non seghettate, con fiori monopetali bianchi campaniformi), ma non aveva ancora un nome; tanto meno era mai stata coltivata in Europa, finché nel 1756 il dottor Garden (l'amico di Ellis cui impose a Linneo la dedica di Gardenia) ne inviò ad Ellis una descrizione e molti semi, che egli provvide a distribuire tra giardinieri e appassionati. L'abilissimo giardiniere Gordon la coltivò con successo, dimostrando anche la sua adattabilità al clima inglese. Due anni dopo Henry Ellis, secondo governatore della Georgia (omonimo, ma a quanto pare non parente) gli spedì una seconda specie, caratterizzata da frutti con due ali anziché quattro (Linneo la chiamò infatti Halesia diptera "con due ali). John Ellis nel 1760 le pubblicò entrambe nelle Transactions della Royal Society; era però stato anticipato da Linneo che, su suo suggerimento, nel 1759 aveva creato il genere Halesia nella decima edizione di Systema naturae. Linneo non spiega in alcun modo la motivazione del nome, mentre Ellis si limita a scrivere "mi sono preso la libertà di darle il nome del nostro caro amico il dr. Stephen Hales di Teddington", ma certo la rinomanza in patria e all'estero del pastore-scienziato era una ragione sufficiente. Del resto, Ellis non era stato il primo a onorare Hales con una dedica vegetale: prima di lui, per tutt'altre piante, ci avevano pensato Patrick Browne nel 1756 e Loefling nel suo Iter hispanicum, pubblicato postumo da Linneo nel 1758. Ma poiché queste pubblicazioni precedenti ebbero scarsa circolazione, nonostante la legge della priorità, il nome da conservare (nomen conservandum) è quello di Ellis-Linneo. Halesia Ellis ex L. è un piccolo genere di arbusti della famiglia Sterculiaceae. Il numero di specie e la distribuzione geografica hanno fatto discutere; fino a qualche anno fa, comprendeva anche una specie cinese, H. macgregorii, che tuttavia nel 2016 è stata trasferita in un genere a sé, Perkinsiodendron come P. macgregorii. Sono così rimaste nel genere Halesia solo le specie americane, tutte endemiche degli Stati Uniti sud-orientali, il cui numero varia però da una fonte all'altra. Flora of the Southeastern United States, il sito curato dall'orto botanico del North Carolina, che presenta anche chiare chiavi dicotomiche, le attribuisce tre specie: H. carolina, H. diptera e H. tetraptera; invece Plants of the World on line le riduce a due, H. carolina e H. diptera, mentre considera H. tetraptera sinonimo di H. carolina. Altri autori aggiungono come specie indipendente H. monticola, in genere classificata come sottospecie o varietà di H. carolina o H. tetraptera. Lasciando da parte queste discussioni tassonomiche, a mettere d'accordo tutti è la bellezza di queste piante: questi grandi arbusti, o addirittura piccoli alberi, hanno dalla loro la bellezza della corteccia che si sfalda, le foglie che d'autunno si tingono d'oro, gli interessanti frutti alati, ma soprattutto danno spettacolo al momento della fioritura quando i loro rami si ricoprono di campanelle bianco-argento (quelle che hanno loro guadagnato il nome inglese silverbells, campanelle d'argento); sono rustiche ed amano i climi freschi e umidi.

0 Comments

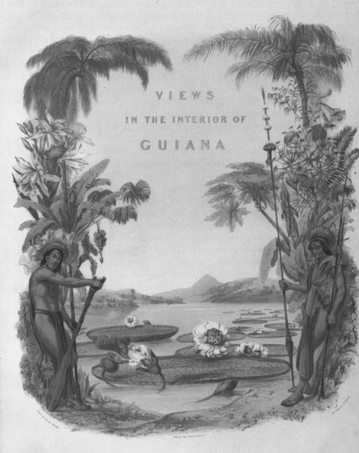

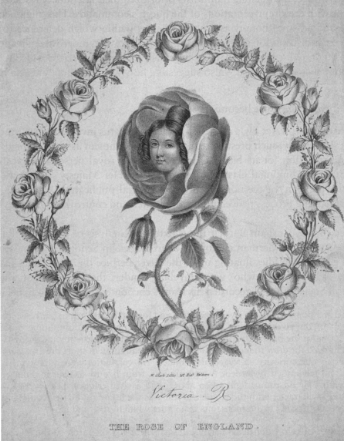

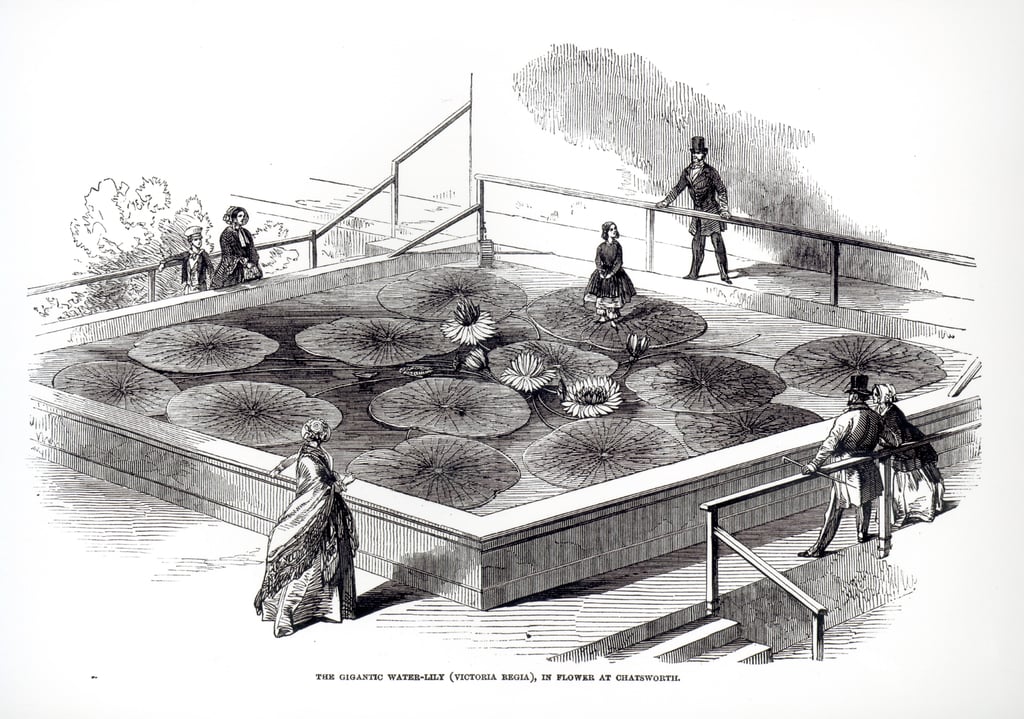

Quando ancora non si chiamavano così, l'ungherese János Orlay è stato un cervello in fuga. Quando capì che in patria le sue prospettive erano ben poche, non esitò a cambiare mestiere e a trasferirsi in Russia, dove fece una carriera formidabile, divenendo segretario dell'Accademia di medicina e chirurgia, medico di corte, consigliere imperiale. Uomo dai molteplici interessi, oltre che di medicina si occupò di mineralogia, storia, linguistica, didattica e forse un pochino anche di botanica, Quanto meno, abbastanza da meritare la dedica dell'aereo genere Orlaya.  Come un ex seminarista ungherese divenne medico imperiale Nel 1794, allo Josephinum, l'accademia medica di Vienna voluta da Giuseppe II, si iscrive un perfezionando giunto da San Pietroburgo; si fa chiamare Ivan Orlov e si passa per russo, ma, almeno per gli studenti ungheresi e la comunità magiara della capitale austriaca, nonché per l'occhiuta polizia politica, la sua vera identità è un segreto di Pulcinella: si chiama János Orlay (1770-1829), è un ungherese della Transcarpazia, quindi suddito di sua maestà l'imperatore cesareo. E' a Vienna per completare la sua formazione medica, ma anche per una missione speciale: reclutare intellettuali ungheresi disposti a trasferirsi in Russia, dove promette brillanti prospettive di carriera. E' esattamente ciò che ha fatto lui quando si è reso conto che nella patriarcale, arretrata e cattolica Ungheria esse sono invece ben scarse. Orlay era nato nel 1770 a Palágy, un villaggio nei pressi di Ungvár (oggi Užhorod, in Ucraina), la capitale storica della Rutenia subcarpatica. Palágy era un'enclave ungherese in un'area popolata prevalentemente da slavi di lingua russina o rutena, quindi il bilinguismo e la doppia cultura dovettero essere per lui assolutamente naturali fin dall'infanzia. La sua famiglia era nobile, ma impoverita; il ragazzo, che doveva essere brillante, frequenta le scuole inferiori in diverse località della Transcarpazia. Come era usuale all'epoca per i ragazzi poveri ma dotati, è destinato alla Chiesa; nel 1787, diciassettenne, si iscrive alla facoltà teologica di Leopoli, completa gli studi al Collegio teologico di Eger e al seminario di Pest e nel 1789 entra nell'ordine degli Scolopi. Il suo destino sembra segnato; diventerà sacerdote e insegnante. E infatti già nel 1789, diciannovenne, è assegnato al liceo dei Padri Scolopi di Nagykároly (oggi Carei in Romania) come insegnante di lingue classiche, storia, geografia, aritmetica. Sappiamo che era dotatissimo per le lingue, e scriveva perfettamente tanto l'ungherese quanto il russo. Presto - non sappiamo come e perché - qualcosa si spezza; dopo appena un anno, Orlay chiede di essere trasferito a una scuola laica, ma incontra un netto rifiuto, come fallisce la sua aspirazione a un posto di assistente all'Università di Pest. In questo contesto matura la decisione di imprimere una svolta drastica alla sua vita: il 6 maggio 1791 lo troviamo a San Pietroburgo come borsista presso l'Istituto medico e chirurgico e come tirocinante presso l'ospedale militare. L'arrivo in Russia sarà certo stato preceduto e preparato da contatti, presumibilmente con l'ambasciata a Vienna, ma non ne sappiamo nulla. Orlay János, divenuto Ivan Semënovič Orlov (avrebbe mantenuto questo cognome fino al 1797, per poi tornare a quello originale) nel febbraio 1793 supera l'esame davanti al Collegio medico statale, continua a lavorare all'ospedale militare e incomincia a farsi notare per la sua abilità come medico e per la sua profonda e versatile cultura. Nel settembre dello stesso anno viene nominato vicesegretario scientifico del Collegio medico imperiale (ovvero della facoltà di medicina) e provvede a riordinarne la biblioteca e il gabinetto anatomico. Stringe amicizia con un altro medico immigrato, lo scozzese James Wylie, che presto diventerà medico di corte e metterà mano alla riforma della medicina militare. Forse è proprio grazie a lui che nel luglio 1794 viene inviato a Vienna a perfezionarsi allo Josephinum. Il sedicente Ivan Orlov arriva a Vienna accompagnato da un "cavaliere russo" (come ci informa un rapporto di polizia), per tre anni studia con diligenza e frequenta la comunità ungherese e gli ambienti scientifici; nel 1797 rientra in Russia dove riprende il suo ruolo sia all'ospedale militare sia al Collegio medico. Negli anni successivi la sua carriera procede brillantemente; è medico del reggimento Semenovsky, poi medico dell'ufficio postale di San Pietroburgo, infine dal 1800 chirurgo di corte. In seguito a questa nomina, si dimette dal ruolo di segretario del Collegio medico, anche se continua a collaborare con traduzioni e lavori originali, come quello che nel 1804 dedica agli slavi tra i quali ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza, i russini della Carpazia. I suoi interessi si sono infatti allargati all'etnografia, all'archeologia, alla mineralogia; è via via ammesso a diverse società scientifiche tanto russe quanto tedesche. La sua reputazione scientifica è attestata dagli onori che riceve in occasione di un viaggio all'estero tra il 1805 e il 1806: l'università di Königsberg gli conferisce la laurea honoris causa in lettere, a Dorpat si laurea in medicina e chirurgia con una tesi sulle virtù mediche della natura, a Jena incontra Goethe e diventa membro della Società mineralogica. La carriera medica raggiunge l'apice nel 1805, quando è nominato medico aggiunto dello zar Alessandro I, come primo assistente di Wylie. Nel 1806 lascia il lavoro di medico ospedaliero per affiancare Wylie nella redazione della farmacopea militare russa (Pharmacopoea castrensis Ruthenica) e nella creazione dell'Accademia di Medicina e Chirurgia di San Pietroburgo, di cui diventa segretario scientifico. Nel 1809 è nominato consigliere di collegio e nel 1811 gli è affidata la direzione della rivista dell'Accademia; la pubblicazione è tuttavia sospesa in seguito all'invasione napoleonica. Orlay ritorna a lavorare in ospedale come medico capo e lo fa con tanto zelo che alla fine della guerra lo zar gli conferisce una medaglia e onorificenze degli ordini di San Valdimiro e di Sant'Anna. Nel 1816 è nominato consigliere di stato. Il micidiale clima pietrino sta però minando la sua salute. Nel 1817 si dimette da segretario dell'Accademia, di cui rimane membro onorario, e chiede di essere assegnato un nuovo incarico in una zona più calda; intanto fa un lungo viaggio nel Caucaso, sia per rimettersi, sia con l'obiettivo di cercare la patria degli ungheresi e l'origine della loro lingua. Wylie si oppone a lungo al suo trasferimento e lo sconsiglia di accettare una cattedra alla facoltà di medicina di Mosca; solo nel 1821 è desinato a nuovo incarico: è un ritorno agli 'antichi interessi didattici, con la nomina a preside del neo istituito liceo di Nežyn (oggi Nižyn in Ucraina); tra gli allievi dell'istituto c'è anche il futuro scrittore Nikolaj Gogol'. Orlay si distingue per le capacità amministrative e pedagogiche; nel 1825 è nominato ispettore del distretto di Char'kov (oggi Charkiv in Ucraina), nel gennaio 1826 è promosso consigliere di stato effettivo e traferito come preside al liceo Richeliu di Odessa. In questa città muore nel 1829.  Orlaya, fiori di pizzo Quando fece carriera e poté permetterselo, Orlay creò una vasta biblioteca e una collezione di manoscritti che riflette i suoi molteplici interessi, di cui fece dono alla Società di storia e antichità russe di Mosca. Come medico, certamente anche la botanica non gli era estranea; tra i manoscritti donati, figura anche il resoconto del viaggio negli Altai di Gottlob Schober, un medico che esplorò la Russia meridionale all'epoca di Pietro il Grande. Certo si trattava però di un interesse secondario; sufficiente d'altra parte a farlo definire "botanofilo", assicurandogli la dedicata del genere Orlay da parte del botanico tedesco Georg Franz Hoffmann, un altro membro della "legione straniera" di intellettuali al servizio della Russia: era infatti il direttore del dipartimento di botanica dell'università e dell'orto botanico di Mosca. Egli infatti così scrive in Genera Plantarum Umbelliferarum (1814): "In onore di un uomo illustrissimo, da lodare per dottrina, prudenza, perizia, l'insigne botanofilo János Orlay". Segue una sfilza di titoli, che fa sospettare che quella dedica a un uomo all'epoca assai influente non fosse poi così disinteressata. Orlaya Hoffm. è un piccolo genere dalla famiglia Apiaceae (Umbelliferae), con tre specie native dell'Europa sudoccidentale e dell'Asia centrale, Orlaya daucoides, O. grandiflora, O. daucorlaya, tutte presenti anche nella flora italiana. Le prime due sono considerate da alcuni sinonimi, da altri specie indipendenti. Sono annuali con foglie finemente divise e umbelle di fiori rosati o bianchi che sono state paragonate a pizzi. Infatti, la specie più frequentemente coltivata O. grandiflora in inglese si chiama laceflower, fiore di pizzo. Un tempo era una comune infestante dei campi arati, ma l'uso di erbicidi ne ha molto limitato la diffusione. In compenso, è diventata una pianta da giardino molto apprezzata per la lunga fioritura, adatta sia alle bordure miste sia in massa a prati naturali. La meno comune Orlaya daucorlaya ha distribuzione essenzialmente balcanica; come la precedente, preferisce luoghi incolti, aridi e assolati. Vive in Grecia, Bulgaria, Albania, ex Yugoslavia; in Italia è presente in poche località dell'Abbruzzo. Il 20 giugno 1837 sale al trono la regina Vittoria, destinata a regnare sul Regno Unito per 63 anni, dando il nome a un'intera epoca. Caso vuole che proprio negli stessi giorni giunga in Inghilterra la notizia della scoperta in Amazzonia di una magnifica e gigantesca ninfea; per il nome, lo scopritore ha già pensato a lei, all'epoca ancora principessa, e propone di chiamarla Nimphaea victoria. Quale migliore simbolo per inaugurare un regno che si spera rinverdisca i fasti imperiali della Gran Bretagna? Il nome della nuova pianta diventa quasi un affare di Stato e scatena la rivalità di società scientifiche e botanici. Alla fine, grazie al potente appoggio di Hooker, la spunteranno Lindley e il nome Victoria regia. Si susseguono sfortunati tentativi di coltivarla in Inghilterra, finché l'abile giardiniere Joseph Paxton riesce a farla fiorire per la prima volta. La mette in mostra a Chatsworth House con un'installazione che farà epoca; gli stupefatti visitatori ne ammirano i fiori e le foglie gigantesche, su una delle quali sta composta una bimba elegantemente vestita: è Annie, la figlioletta del giardiniere. Da quel momento una Victoria lily house, ovvero una serra tropicale di cui la spettacolare pianta è il maggiore punto di attrazione, diventerà irrinunciabile per orti botanici e ricchi collezionisti. La pianta era indubbiamente regale, per non dire imperiale, e la regina Vittoria accolse lusingata l'omaggio. Quando era giovane forse le piante e i giardini erano per lei una piacevole cornice, dove amava sedere e passeggiare. Il vero appassionato di famiglia era il marito, il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. Ma quando rimase vedova prendersi cura delle piante che lui aveva piantato e proseguire i suoi progetti orticoli divenne un compito quasi sacro. Tra le sicure benemerenze della sovrana, il sostegno che diede alla nascita di quello che è oggi il Chelsea Flower Show, la più importante esposizione floricola della Gran Bretagna, forse del mondo.  Una scoperta plurima e una polemica nominalistica Con le sue enormi foglie che assomigliano a tondi vassoi galleggianti, dal diametro fino a tre metri, e i meravigliosi fiori dagli innumerevoli petali, ammirare le Victoria nel loro ambiente naturale deve essere un'esperienza indimenticabile. Ovviamente gli indigeni le conoscevano da sempre, e le chiamavano con molti nomi; il più poetico è forse auapé-yaponna, da auapé (Jacana incana), un piccolo uccello di ripa che si vede spesso correre sulle foglie di Victoria amazonica. Ma per i primi botanici europei che le "scoprirono" fu addirittura un'esperienza mistica. Il primo in assoluto sembra sia stato Thaddäus Haenke, il botanico della spedizione Malaspina. Alla fine del viaggio, si era fermato in Sudamerica e nel 1801, in Bolivia, si imbatté in Victoria amazonica mentre esplorava il Rio Marmoré, uno dei tributari superiori del Rio delle Amazzoni. Ne fu folgorato al punto da cadere in ginocchio adorante. Quasi vent'anni dopo, nel 1819, nella stessa area la vide anche Aimée Bonpland, l'ex compagno di viaggio di Humboldt; non cadde in ginocchio, ma si gettò fuori dalla zattera per ammirarla da vicino e per un mese non parlò d'altro. Nel 1825, ne inviò semi e una completa descrizione a Mirbel, professore di orticultura al Jardin des Plantes di Parigi, ma il suo invio rimase quasi inosservato. Più posate le reazioni di Alcide d'Orbigny, lo scopritore della specie più meridionale, Victoria cruziana. La scoprì nel 1827 su due tributari del Rio della Plata, il Paranà e il Riochuelo, nella provincia argentina di Corrientes, presso la frontiera con il Paraguay; riempì la sua barca di fiori, foglie e frutti; la disegnò accuratamente, la descrisse, e spedì esemplari d'erbario, disegni e descrizioni al Jardin des Plantes. Continuando i suoi viaggi in Sudamerica, visitò anche la Bolivia e nel 1832 vide fluttuare la specie amazzonica sul Rio Madeiras; fu così il primo a capire che si trattava di due specie diverse. Più o meno contemporaneamente, il botanico e esploratore tedesco Eduard Poeppig la vide presso il Rio Solimões, e nel 1832 fu il primo a pubblicarne la descrizione sulla rivista di Weimar Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, assegnandola come Euryale amazonica al genere Euryale, di cui si conosceva già una specie asiatica, E. ferox. Infine, il primo gennaio 1837 un altro esploratore tedesco, Robert Schomburgk, che però lavorava per la Royal Geographical Society (RGS) britannica, la trovò sul Berbice River nella Guiana Britannica; rimase non meno folgorato dei suoi predecessori, la misurò, la disegnò e si affrettò a inviare disegni, descrizione e campioni d'erbario alla RGS. Nulla sapeva delle scoperte precedenti; riteneva si trattasse di una specie ignota di Nymphaea e suggerì che la "più interessante delle mie scoperte" fosse dedicata alla "nobile ninfa vivente, la giovane principessa Vittoria", con il nome Nymphaea victoria, sempre che ella concedesse il suo assenso. Lettera e materiali giunsero a Londra proprio in coincidenza con il delicato passaggio della salita al trono della diciottenne Vittoria (Alexandrina Victoria di Kent), succeduta allo zio Guglielmo IV, morto il 20 giugno 1837. Era l'unica erede di una dinastia che rischiava di estinguersi; in lei, salutata come la "rosa d'Inghilterra", si ponevano tutte le speranze del paese. Assicurarsi il suo alto patronato era importante per le società scientifiche, ed era vitale per la stessa sopravvivenza dei Kew Gardens. Il sovrano defunto se ne era disinteressato, con il risultato di un degrado tale che il Tesoro per verificare la situazione e valutare se mantenerli o dismetterli nominò una commissione composta dai giardinieri Joseph Paxton e Joseph Wilson e dal botanico John Lindley, strenuo difensore della loro sopravvivenza nonché segretario della Horticultural Society; anche quest'ultima necessitava del sostegno regio per risolvere i suoi annosi problemi finanziari. Per ragioni diverse, il grazioso patrocinio di sua Maestà era quanto mai indispensabile anche per la neonata Botanical Society of London, presieduta da John Edward Gray, il curatore della sezione zoologica del British Museum, e fondata appena un anno prima in polemica non tanto velata con le più antiche e prestigiose Linnean Society e Horticultural Society. Proprio a lui Schomburgk, che aveva potuto constatare il disinteresse della RGS per le scienze naturali, chiedeva di passare i materiali per la pubblicazione; inoltre in una seconda lettera privata al presidente della RGS, il capitano Washington, lo pregava di darsi da fare per ottenere l'assenso della principessa (così era quando egli la scrisse) e di fare eseguire da un illustratore professionista una copia del suo migliore disegno da donare alla illustre dedicataria; la spesa poteva essere coperta dalla somma che la Horticultural Society gli doveva per certi materiali botanici spediti dalla Guyana. Washington contattò Lindley che capì che non di una Nymphaea si trattava, ma di un genere nuovo; facendo in parte propria la proposta di Schomburgk, propose di battezzarla Victoria regia. Seguirono intensi contatti tra Washington e Lindley, ambedue intenzionati ad approfittare dell'occasione per assicurarsi il patrocinio della sovrana per le rispettive istituzioni. Fu la RGS a compiere i passaggi previsti dal protocollo, ottenendo l'assenso della regina sia per la dedica sia per il nome proposto da Lindley. Solo a questo punto, i materiali furono comunicati anche a Gray. Anche quest'ultimo, che credeva gli fosse stata consegnata l'unica copia, riconobbe in modo indipendente che si trattava di un nuovo genere; forzando un po' la mano nella speranza di ottenere il patronato della fino ad allora sfuggente Vittoria, il 7 settembre 1837 in una riunione della Botanical Society lesse il resoconto della scoperta di Schomburgk, quindi propose di fare della magnifica pianta il nuovo emblema della società sotto il nome Victoria regina (attenzione! c'è una enne in più). Due giorni dopo il resoconto della seduta e il nuovo nome venivano pubblicati nella rivista divulgativa Athaeneum. Nel frattempo l'Horticultural Society si era affrettata a far giungere le sue congratulazioni ufficiali alla nuova regina; e lo aveva fatto con un messaggio decorato con un'immagine di Victoria, copiata da miss Drake per incarico di Lindley da uno dei disegni originali di Schomburgk. Lo stesso Lindley aveva ricevuto dalla RGS l'incarico di preparare la pubblicazione ufficiale della scoperta. Il risultato fu la lussuosa monografia A Notice of Victoria Regia; in grande formato (62 x 48 cm), comprendeva una dedicatoria - che conteneva tra l'altro l'augurio che "il regno della regina Vittoria possa distinguersi negli annali della storia come la maestosa pianta che d'ora in poi porterà il suo regale nome è preminente nella Flora del suo paese natale" -, una copia del migliore disegno di Schomburgk colorata a mano e tre pagine di descrizione; ne vennero stampate solo 25 copie, da presentare alla regina e da riservare a un pubblico selezionatissimo. Uscì ad ottobre, un mese dopo l'articolo di Athaeneum. A questo punto iniziarono a circolare entrambi i nomi e iniziò anche una polemica piuttosto aspra tra Gray e Lindley per quella enne in più o in meno, con accuse reciproche di furto e plagio; vi si inserì anche d'Orbugny, indignato che Lindley gli avesse rubato il diritto di primogenitura. Finché nel 1850 - vedremo in quali circostanze - Hooker, con tutto il peso della sua autorità, optò per Victoria regia, che divenne il nome prevalente, tanto che lo stesso Gray finì per accettarlo, inchinandosi al fatto compiuto. A dire il vero, già nel 1847 il tedesco Klotzsch aveva fatto notare che la precedenza andava a Euryale amazonica di Poepping, quindi il nome corretto secondo le regole era Victoria amazonica; ma nessuno in Inghilterra era disposto ad ammetterlo, almeno finché la regina era viva. Infatti questo nome fu accettato solo dopo la sua morte nel 1901. Come Victoria amazonica fiorì per la prima volta in Inghilterra Attraverso queste ingarbugliate vicende, la spettacolare ninfea dell'Amazzonia divenne l'emblema della nuova monarchia britannica e del suo destino imperiale. Ma finora in Europa si erano visti solo disegni e esemplari d'erbario; ora il massimo desiderio era possederla e coltivarla. Il primo a provarci fu lo stesso Schomburgk che tentò di coltivarla a Georgetown in Guyana ma i suoi esemplari morirono tutti. Hooker mise in azione la rete dei corrispondenti dei Kew Gardens e fu all'origine di diversi tentativi di introduzione. Nel 1845 l'esploratore, botanico e cacciatore di piante Thomas Bridges visitò la Bolivia, cadde puntualmente innamorato dell'ammaliatrice Victoria, ne scrisse un'entusiastica descrizione per il Journal of Botany e ne spedì in Inghilterra i semi; per mantenerli umidi, li sistemò in una bottiglia con argilla bagnata. Dei 25 ricevuti nel 1846 dai Kew Gardens, solo tre germinarono, due pianticelle sembrarono prosperare, ma morirono l'inverno successivo. Nel 1848 Edward G. Boughton, un medico inglese residente a Leguan nella Guiana britannica, spedì a Kew alcune radici in una cassa di Ward, ma quando fu aperta risultarono marce e inservibili; separatamente spedì anche alcune capsule contenenti semi e altri semi in una bottiglia di acqua fangosa, ma nessuno germinò. Il successo arrise l'anno dopo a Hugh Rodie, un altro medico, e a un certo Luckie di Demerara, sempre nella Guyana Britannica, che invece sistemarono i semi in piccole fiale di acqua pura; il primo invio raggiunse Kew il 28 febbraio 1849, seguito da altri tre. Alcuni di questi semi germinarono e nell'estate del 1849 si erano sviluppate sei pianticelle; tre vennero trattenute a Kew, una fu inviata a Regent Park, dove la Botanical Society aveva la sede, due furono affidate ai duchi di Devonshire e di Northumberland, che possedevano serre adatte a piante tropicali rispettivamente a Chatsworth House e a Syon House. Il capo giardiniere di Chatsworth House era l'abilissimo Joseph Paxton, che abbiamo già incontrato come membro del comitato incaricato di valutare l'eventuale sopravvivenza di Kew. Andò a prendere personalmente la pianticella a Kew (era piccolina, con appena 4 foglie non dispiegate, la maggiore di 12 cm di diametro) e la portò il più rapidamente possibile a Chatsworth, dove la sistemò in un barile di acqua pura, che poi collocò in un lettorino a 30°, mentre provvedeva a creare una grande vasca riscaldata. Appena fu pronta, la sistemò al centro, su una collinetta di terra preparata; in due mesi e mezzo, la pianta occupò l'intera vasca, e il 1 novembre emerse il primo fiore. Il 14 era totalmente aperto; Paxton partì immediatamente per Windsor e il giorno dopo presentò il fiore e una foglia a sua Maestà. Perfettamente coltivata, la sua pianta continuava a prosperare: a un anno dalla prima fioritura, aveva prodotto 150 foglie e 126 fiori, senza mai smettere di fiorire. Era necessario provvederle una nuova casa. Paxton disegnò per lei una serra speciale in ghisa e vetro, con al centro la vasca della meravigliosa pianta; quando arrivavano visitatori illustri, per stupirli ancora di più metteva la figlioletta Annie di sette anni in posa su una foglia, che ormai aveva raggiunto il diametro di due metri. Ottenne uno straordinario successo mediatico, tanto che nel 1851, benché non avesse alcuna esperienza come architetto, gli fu affidata la costruzione del Crystal Palace, la sede della prima Esposizione universale; Paxton per la prima volta si avvalse di moduli prefabbricati e nel disegnare la cupola e il frontone replicò la struttura delle foglie della Victoria. La regina omonima lo premiò con il cavalierato. La tecnologia messa a punto da Paxton fu impiegata anche a Syon House e a Kew, dove due Victoria fiorirono l'anno successivo; quella di Kew iniziò a fiorire nel giugno 1850 e la fioritura si protrasse fino a Natale. William Jackson Hooker, che dal 1841 era direttore dei Kew Gardens, ne seppe sfruttare il fascino per rilanciare il giardino e trasformarlo in un centro di studi botanici di importanza mondiale. Quando assunse l'incarico, i Kew Gardens, in stato miserevole, misuravano appena 8 acri; quattro anni dopo, grazie alla generosità della sovrana e al passaggio dal patrimonio regale alla nazione, avevano raggiunto 650 acri. Nel 1847 Hooker dedicò alla "ninfea reale" il primo numero dell'anno del Curtis's botanical magazine; vi sintetizzò tutte le vicende dell'incontro dei botanici europei con la quella meraviglia della natura, accludendo un puntuale confronto con il genere Euryale, una nota di Bridges sulle condizioni di crescita e 4 tavole riprese dai disegni di Schomburgk. Quando finalmente la Victoria di Kew fiorì, la regina, accompagnata dal presidente della Repubblica francese (che poi sarebbe diventato Napoleone III) visitò il giardino per ammirarla. Hooker si mise al lavoro per preparare una monografia degna di tanta pianta e di tanto onore; i testi erano un rielaborazione di ciò che aveva già scritto per il Curtis's, ma la vera novità era costituita dalle tavole botaniche, che egli commissionò a Fitch, che disegnò i fiori in tutti i particolari, sulla base degli esemplari di Kew e Syon House; era un lussuoso ma smilzo in folio che fu stampato e presentato alla regina nel 1851, in tempo per l'esposizione universale. Approfittando di un nuova linea di autobus, furono moltissimi coloro che fecero il viaggio fino a Kew per ammirare i giardini e la fioritura della sua maggiore attrazione, la Victoria regia finalmente conquistata: mentre nel 1844 i giardini erano stati visitati da 15.000 persone, nel 1851 furono 240.000. Nel pieno della moda per le serre e la coltivazione di piante esotiche, possedere una Victoria (e una serra adatta ad ospitarla) divenne uno status symbol. Non era neppure più necessario andare fino in Bolivia o in Guyana per procurarsela: infatti le piante di Chatsworth e Kew avevano incominciato a produrre semi vitali e ad essere riprodotte. Semi o pianticelle vennero distribuiti in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Ad assicurarsi la prima fioritura al di fuori della Gran Bretagna fu van Houtte di Gand nell'aprile 1850 (anticipando anche Kew). Nel 1851 fu la volta degli Stati Uniti, dove la prima Victoria amazonica fiorì nel giardino di Caleb Cope, il presidente della Horticultural Society della Pennsylvania.  La regina Vittoria e i suoi giardini La spettacolare ninfea dell'Amazzonia, giunta in Inghilterra per singolare coincidenza proprio all'esodio del regno di Vittoria, ne divenne dunque il simbolo, quasi l'incarnazione. Era rara ed esotica, ma l'ingegno e la tecnologia britannici erano riusciti a rapirla e imbrigliarla; gigantesca come lo stesso impero britannico; costosissima ma allo stesso tempo disposta a farsi ammirare da tutti al modico prezzo di un biglietto di entrata; sensuale e delicata, ma allo stesso tempo indomabile. Era perfetta per rappresentare l'Inghilterra vittoriana, esattamente come la regina, con il suo regno protrattosi per più di sessant'anni. Secondo le tradizioni di famiglia (dopo tutto, Kew era stato fondato dai suoi bisnonni e reso splendido dal nonno Giorgio III), certamente amava le piante, ma il vero appassionato di orticultura era il marito Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, che la sovrana sposò nel 1840. Sotto la supervisione del principe consorte, i vari giardini delle residenze reali londinesi che in precedenza provvedevano allo scopo furono sostituti dal grande orto-frutteto (Kitchen Garden) di Winsor, dove si producevano le verdure e la frutta per la tavola regale, e anche fiori da taglio; era dotato di serre e considerato tra i più avanzati ed efficienti dell'epoca. Alberto profuse la sua passione per le piante soprattutto nelle residenze private. Vittoria e Alberto ne crearono principalmente due, Osborne House nell'isola di Wight e il castello di Balmoral in Scozia. Osborne fu costruito a partire dal 1844. Dato che la baia ricordava ad Alberto quella di Napoli, la casa e i giardini si ispirarono allo stile italiano, con terrazze formali, parterre, balaustre, fontane e statue. C'erano piante da tutto il mondo e per la prima volta per le aiuole estive vennero usate grandi quantità di annuali, coltivate a tale scopo nelle serre. Per i bambini (la coppia ne ebbe nove) fu costruito uno chalet in stile svizzero attorniato da un giardino con aiuole dove essi potevano coltivare personalmente le loro piante. C'era anche un giardino murato con alberi da frutto e due serre. Balmoral fu invece acquistato nel 1852. Anche in questo caso, la costruzione deve molto ad Alberto, che lo fece edificare in uno stile eclettico che mescola elementi della sua nativa Turingia con reminiscenze elisabettiane. Al contrario del formale Osborne, ad eccezione dei parterre più vicini al castello, si tratta di un vastissimo parco in stile paesaggistico, reso suggestivo da un panorama "romantico" e circondato da una densa foresta. Alberto vi fece piantare molte conifere esotiche, sovrintese alla creazione di parterre, di deviazioni della strada principale, di un nuovo ponte e di vari edifici agricoli, tra cui un caseificio modello. Nel 1861, ad appena 42 anni, Alberto morì di febbre tifoidea. Da quel momento per Vittoria, che lo aveva amato teneramente e ne venerava la memoria, preservare le piante che egli aveva piantato e mantenere i suoi progetti per Osborne e Balmoral divenne un sacro dovere. Fedele al suo lascito, completò l'acquisto della foresta di Ballochbuie, salvando dalla distruzione uno dei più significativi resti dell'antica foresta di conifere della Caledonia. Inclusa nella tenuta di Balmoral, fu uno dei primi progetti di conservazione del patrimonio forestale scozzese. Osborne e Balmoral continuarono a essere luoghi della memoria, dove ogni albero le parlava del marito defunto e dove a sua volta fece piantare molti alberi commemorativi. Ma con il passare degli anni il suo giardino del cuore divenne quello di Frogmore House, all'interno del parco di Windsor, dove fece costruire i mausolei per la madre, Victoria di Sassonia-Saalfeld, per il marito e per se stessa. Altri edifici si aggiunsero: una casa da tè e un chiosco indiano; nei suoi ultimi anni, in estate non era raro vederla sbrigare la corrispondenza in una tenda allestita nel giardino. Da Alberto, Vittoria ereditò anche il ruolo istituzionale di patrona di varie istituzioni connesse con l'orticultura e il giardinaggio. Particolarmente stretta fu la relazione della coppia reale con l'Horticultural Society: nel 1858 il principe consorte ne divenne presidente; nel 1861, ottenuto il patrocinio reale, l'associazione mutò nome in Royal Horticultural Society. L'inaugurazione del nuovo giardino della RHS a Kensington il 5 giugno 1861 fu l'ultima apparizione pubblica di Alberto, che sarebbe morto a dicembre. Vittoria avrebbe voluto succedergli ella stessa come presidente della RHS, ma ne fu dissuasa dai suoi consiglieri. Seguì un lungo periodo di lutto e quasi di autoreclusione; quando lo zio Leopoldo del Belgio, per lei quasi un secondo padre, la avvertì che non mostrarsi in pubblico avrebbe potuto alienarle l'affetto dei sudditi, riprese a farlo, ma sempre raramente. Faceva eccezione proprio per la RHS; nel 1864 la sua prima visita pubblica dopo il periodo di isolamento fu proprio al giardino di Kensington, dove era stata organizzata una festa per celebrare il suo compleanno. Successivamente, visitò con una certa assiduità il Great Spring Show (ovvero quello che è oggi noto come Chelsea Flower Show; ai suoi tempi si teneva in altre sedi). Nel 1897, in occasione del sessantesimo anniversario dell'ascesa al trono della sovrana, "a perpetua memoria del glorioso regno di sua Maestà" la RHS istituì la Victoria Medal of Honour, assegnata ai migliori orticultori britannici. La regina Vittoria è la più celebrata dei monarchi britannici, ricordata da innumerevoli monumenti, edifici, parchi, località in tutto l'impero; non stupisce che, oltre al genere Victoria, le siano state dedicate anche altre piante, in genere di notevole impatto estetico: Agave victoriae-reginae, probabilmente la più nota, Dendrobium victoriae-reginae, Banksia victoria, Lobelia cardinalis 'Queen Victoria'. Sembra però che la sua preferenza andasse a fiori più modesti: le violette e le primule che, si dice, inviava in dono al primo ministro con cui ebbe più feeling, Benjamin Disraeli.  Il genere Victoria E' ora di dire qualche parola in più del genere Victoria e delle sue tre specie. Appartenenti alla famiglia Nymphaeaceae, sono piante acquatiche galleggianti che vivono nelle acque calme, nelle lanche e nelle praterie allagate dei bacini del Rio delle Amazzoni (Victoria amazonica e V. boliviana) e del Rio della Plata (V. cruziana). Victoria boliviana è stata riconosciuta come specie a sé solo nel 2022. Nel 2016 due orti botanici boliviani, quelli di Santa Cruz de La Sierra e di La Rinconada, donarono ai Kew Gardens semi di Victoria provenienti dai Llanos de Moxos, nella provincia di Beni. Potendo osservare fianco a fianco nelle serre di Kew sia questa pianta sia Victoria amazonica, Carlos Magdalena, uno degli orticoltori botanici senior di Kew, nonché esperto di ninfee, poté notare che si trattava di due specie diverse. Le sue osservazioni sono state poi confermate dall'analisi del DNA, e hanno portato nel 2022 alla pubblicazione della nuova specie come V. boliviana. Nuova fino a un certo punto: essa infatti assomiglia in modo impressionante a un disegno di Walter Hood Fitch tratto da un esemplare raccolto in Bolivia nel 1845 (presumibilmente uno di quelli inviati da Bridges). V. boliviana si distingue dalle altre specie del genere per la diversa distribuzione delle spine, la mancanza di tricomi sui tepali esterni e l'ovario e la forma dei semi; ha anche strappato a V. amazonica il record di "ninfea più grande del mondo", quando le foglie di un esemplare coltivato a La Rinconada hanno raggiunto un diametro di 3.2 metri. Abbiamo già visto che V. cruziana fu identificata come specie a sé da Alcide d'Orbigny che la pubblicò nel 1840 dedicandola al presidente della Bolivia Andrés de Santa Cruz che aveva reso possibile la sua spedizione. Rispetto alle altre due specie, può crescere in acque più fresche, il che permette la sua coltivazione all'aperto anche in zone temperate. Cresce in acque ferme fresche, ma perché il fiore possa sbocciare sono necessarie alte temperature ambientali. Ha fiori lievemente più piccoli di V. amazonica e foglie con la pagina inferiore viola invece che rossa e ricoperta da una peluria simile a quella delle pesche; al contrario di quelli della specie amazzonica, i boccioli non sono tozzi ma appuntiti e glabri anziché spinosi. Durante la loro crescita, tutte e tre le specie spingono gradualmente da parte le altre piante, escludendole via via dalla luce del sole, finché rimangono le sole ad occupare quel tratto d'acqua. Il fiore si forma sott'acqua ed emerge quando è pronto alla fioritura. Tutti i fiori di un singolo cespo di V. amazonica si aprono nella stesso momento, nella tarda serata, e hanno petali candidi; un meccanismo di riscaldamento noto come termogenesi fa sì che la temperatura interna superi anche di 10 gradi quella esterna, aiutando a rilasciare un intenso profumo fruttato che attrae gli scarabei dei genere Cyclocaephala, che trovano una ricompensa amidacea negli staminoidi (stami non funzionali). Mentre banchettano, al calar della notte il fiore cessa di emettere profumo, si chiude e intrappola gli insetti nelle sue appendici carpellari. Il giorno successivo la pianta rilascia antociani e il fiore cambia colore, virando dal bianco al rosa, segno che è stato impollinato. La seconda sera si riapre per lasciare uscire gli scarabei, che passando attraverso gli stami si ricoprono di polline. Andranno così a fecondare i fiori di un altro cespo. E' possibile anche l'autoimpollinazione (abbiamo visto che le piante di Kew e Chatsworth produssero semi vitali) ma di solito viene evitata; in serra e in coltivazione al fuori delle zone d'origine l'impollinazione è dunque effettuata a mano, Un'altra caratteristica affascinante delle Victoria, che come abbiamo visto colpì ed ispirò Paxton, è la struttura delle foglie. Sono tonde, piatte, simili a grandi vassoi con un bordo rialzato. La pagina inferiore, rossastra in V. amazonica e violacea in V. cruziana, è coperta di spine che la proteggono dagli attacchi dei pesci e segnata da una fitta rete di costolature rilevate che da una parte formano camere che intrappolano l'aria permettendole di galleggiare, dall'altra ne irrobustiscono la struttura tanto che possono reggere il peso anche di una 40 di kg (vi ricordate della piccola Annie Paxton?). Nella seconda metà del secolo scorso si è anche cominciato a incrociare V. amazonica e V. cruziana per ottenere ibridi con lle migliori caratteristiche dei genitori, compresa la rusticità della specie più meridionale; il primo, tuttora in produzione, fu ottenuto nel 1961 presso i Longwood Gardens (Pennsylvania); è 'Longwood Hybrid', caratterizzato da grandi foglie con belle nervature, bordo rossastro, tolleranza al freddo; successivamente negli Stati Uniti e in altri paesi ne sono stati prodotti numerosi altri, tra cui 'Adventure', con fiori bianco crema la prima notte e rosa medio la seconda; 'Atlantis', con petali lievemente appuntiti bianchi la prima notte, rosso scuro la seconda notte in acque calde, rosati in acque più fresche; 'Columbia', con petali arrotondati, che virano dal bianco crema al rosa chiaro; 'Challenger', caratterizzata da bordi ondulati; 'Discovery', con fiori che virano dal bianco al rosa scuro. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed