|

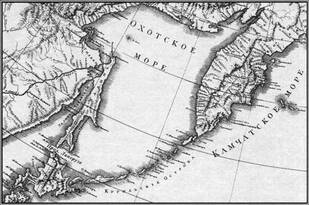

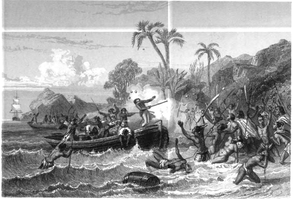

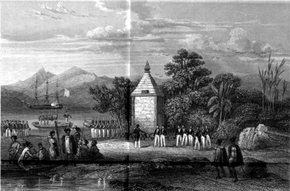

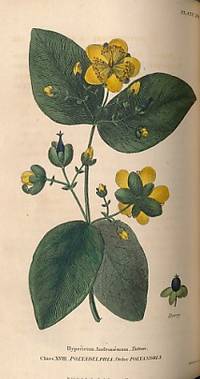

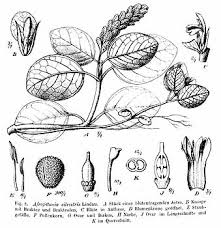

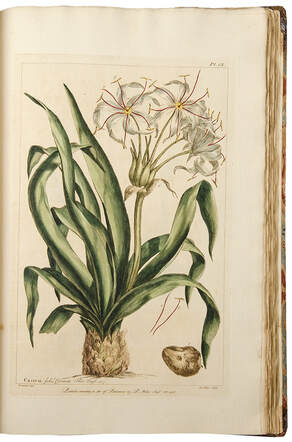

Completiamo il racconto della spedizione La Pérouse seguendo la Boussole e l'Astrolabe prima nei mari della Siberia, dove il comandante fa le scoperte geografiche più importanti, compreso lo stretto che porta il suo nome, e forse si riconcilia con i "diavolacci" naturalisti. Dopo una breve sosta in Kamčatka, dove sbarca l'ultimo sopravvissuto, le accompagniamo nei sognati mari del sud, dove un gruppo di isolani mette fine al mito del buon selvaggio facendo a pezzi il secondo Fleurot de Langle e il combattivo geologo Lamanon. Con i nostri naviganti provati nel corpo e nello spirito, arriviamo a Botany Bay, dove è appena avvenuto un evento di portata storica. Poi le navi ripartono e scompaiono nel nulla, inghiottite da un mistero lungo quarant'anni. Ma di misteri ce ne sono altri, tra cui: che c'entra il sudafricano genere Galopina con il comandante La Pérouse?  Idillio geografico-naturalistico: esplorando la Tartaria In questo post, avevamo lasciato la Boussoule e l'Astrolabe a Manila. Il dieci aprile 1787, con l'equipaggio al completo, gli scafi in stato perfetto e le stive cariche, salpano dirigendosi di nuovo a nord. L'obiettivo è la costa asiatica del Pacifico settentrionale: al contrario di quella americana (per non parlare del Pacifico meridionale, che Cook ha battuto isola per isola) è ancora poco nota ai navigatori europei e c'è molto da scoprire; è l'occasione tanto attesa da La Pérouse, che è un grande ammiratore di Cook ma è anche ossessionato dal suo fantasma. La navigazione procede rapida e senza scali fino al 23 giugno, quando, dopo aver risalito la Corea, le navi sostano nella baia di Ternej, in "Tartaria" (ovvero in Siberia). Da questo momento inizia l'esplorazione vera e propria, con la rilevazione accurata delle coste siberiane; sono finalmente appagati anche i naturalisti, Lamanon che scopre cristalli, quarzi e pietre curiose, i botanici affascinati dalla vegetazione che nell'arco di tre mesi nasce dal terreno gelato in profondità (è il permafrost), fiorisce e muore; a stupire tutti è anche la grande quantità e varietà di uccelli. Forse anche le tensioni di Macao sono acqua passata e i diavolacci sono meno diabolici: il comandante ribattezza due montagne Pic Lamanon e Pic La Martinière. Le due navi si addentrano nello stretto dei Tartari, che separa il continente da Sachalin; La Pérouse è stato informato dai pescatori locali che si tratta di un'isola e cerca un passaggio a nord, ma là dove il canale si restringe e i fondali si fanno sempre più bassi, desiste; la Boussole e l'Astrolabe invertono la rotta e tornano a sud, per doppiare l'isola passando attraverso lo stretto che separa Sachalin da Hokkaido; oggi, in onore del comandante, si chiama Stretto di La Pérouse: fino a quel momento, infatti, in occidente si pensava che si trattasse di un'isola unica. E' la seconda importante scoperta geografica di La Pérouse, dopo la baia di Lituya. Ormai è metà agosto, la stagione estiva sta per finire, e le navi fanno rotta direttamente per la Kamčatka, dove giungono all'inizio di settembre. Amichevolmente accolti dai russi, i francesi sostano qui un mese, prima nella baia di Avača poi a Petropavlovsk; Barthélemy de Lesseps presta i suoi servigi come interprete; quindi, terminato il suo compito, saluta gli amici e si accinge a traversare la Siberia per tornare in Francia via terra. Porta con sé lettere, disegni, raccolte e la seconda parte del diario di bordo. Sarà un viaggio epico della durata di un anno. Ma così Lesseps (a proposito, zio del più celebre Ferdinand, il promotore del canale di Suez) salva se stesso e molti materiali preziosi. E' il terzo, e ultimo, sopravvissuto della spedizione.  Prima tragedia: il buon selvaggio non è così buono E' ora di andare a sud, per fissare le coordinate dei punti già cartografati e eventualmente completare l'inventario delle isole "in questa vasta parte del grande Oceano disseminato di isole che sul globo terrestre sono l'equivalente della via lattea in cielo". Insomma, quello che La Pérouse avrebbe dovuto fare due anni prima, se avesse rispettato l'itinerario ufficiale. Senza alcun scalo, alla fine di novembre le navi superano la linea dell'equatore, mentre a bordo incominciano a farsi sentire i primi effetti dello scorbuto. In cerca di acqua e viveri freschi, La Pérouse punta verso le Isole dei navigatori (ovvero le Samoa), scoperte da Bougainville poco meno di vent'anni prima. Il 7 dicembre getta l'ancora al largo di Maouna (oggi Tutuila), la maggiore delle isole e la più ricca di villaggi e risorse. Nel corso di una prima spedizione di vettovagliamento alcuni segni lo allarmano, ma si lascia convincere dal suo secondo Fleuriot de Langle ad organizzare una secondo spedizione per caricare acqua di fonte, all'epoca considerata un rimedio infallibile contro lo scorbuto. La spedizione fatale ha luogo l'11 dicembre; vi prendono parte una sessantina di uomini, imbarcati su quattro scialuppe al comando dello stesso Langle; tra loro ci sono anche il geologo Lamanon, i botanici Collignon e La Martinière, il cappellano padre Receveur. Mentre i marinai caricano l'acqua, l'atmosfera si fa sempre più tesa, con forse un migliaio di indigeni che si riversano sulla spiaggia. Langle, che si rifiuta di sparare, seguendo alla lettera gli ordini del re che raccomandano di usare "dolcezza", cerca di calmare gli animi offrendo doni, con il risultato di eccitarli ancora di più. Incominciano a volare le pietre e una lo colpisce alla testa. E' il segnale del massacro: l'ufficiale viene fatto a pezzi, e con lui undici uomini, tra cui Lamanon. La Martinière si salva a nuoto: con un braccio nuota, con l'altro regge un sacco con la raccolta di piante. Anche Collignon e Receveur sono tra gli scampati, ma il cappellano è stato ferito a un occhio. La Pérouse è sconvolto per la perdita di alcuni dei suoi migliori uomini e di colui che non era solo il suo secondo, ma anche l'amico più caro; tuttavia rifiuta di vendicarsi sugli indigeni che sono a bordo, come vorrebbero i suoi marinai, perché essi sono innocenti e non si risponde alla violenza con la violenza. Ma rimpiange che il re abbia vietato l'uso delle armi e che Langle e Lamanon siano andati incontro alla morte illusi dal mito del buon selvaggio. La colpa ce l'hanno i filosofi: "Scrivono i loro libri all'angolo del focolare, e io viaggio da trent'anni; sono testimone delle ingiustizie e delle furberie di questi popoli che ci dipingono così buoni perché sono tanto vicini alla natura; ma è impossibile [...] fare società con l'uomo della natura, perché è barbaro, malvagio e furbo".  Un mistero durato quarant'anni (e oltre) Traumatizzati, comandante ed equipaggio riprendono il viaggio. Dopo le Samoa, è la volta dell'arcipelago di Tonga; qui gli abitanti sono così amichevoli da aver guadagnato a questo gruppo il soprannome di "isole degli amici". Incominciano i primi decessi per scorbuto e le condizioni di padre Receveur si aggravano. Il 13 gennaio 1788 le navi passano al largo dell'isola di Norfolk ma non possono sbarcare; non resta che fare rotta per Botany Bay, sulla costa orientale dell'Australia, che raggiungono il 26 gennaio. Sono stati preceduti di appena una settimana dalla cosiddetta First Fleet, ovvero la flotta che ha trasportato in Australia il primo convoglio di un migliaio di galeotti deportati. C'è un grande trambusto, perché il comandante, il capitano Arthur Phillip, ha ordinato di trasferire la colonia da Botany Bay a Port Jackson (oggi Sidney), dodici km più a nord. L'accoglienza dei britannici è amichevole, e offrono tutta l'assistenza possibile; non viveri, perché ne hanno meno di loro. I francesi si fermano sei settimane; all'inizio di febbraio padre Receveur muore in seguito alla ferita ricevuta a Tutuila; è il secondo europeo a morire e ad essere tumulato nell'Australia orientale (il primo è stato un marinaio di Cook) e il suo funerale è la prima cerimonia sacra ricordata negli annali australiani. La Boussole e l'Astrolabe ripartono verso metà marzo; il 10 marzo, il capitano de Clonard, che adesso comanda l'Astrolabe, si presenta a Phillip e gli affida un pacco di documenti da consegnare all'ambasciata francese a Londra: contiene dispacci, carte, relazioni, l'ultima parte del diario di bordo; nell'ultima lettera al ministro della marina, La Pérouse enuncia il suo programma; conta di completare l'esplorazione delle isole del Pacifico e di rientrare in Francia passando dalla Réunion, dove dovrebbe essere al più tardi all'inizio di dicembre. Da quel momento, le navi entrano nel mistero. A Réunion non arrivano né a dicembre né mai. Mano a mano che il tempo passa, cresce l'ansia delle famiglie, degli amici, del re, della stessa opinione pubblica che aveva seguito appassionatamente le vicende della spedizione. All'inizio del 1791, la Società di storia naturale di Parigi fa pressioni sull'assemblea legislativa perché venga organizzata una spedizione di soccorso; tra quei deputati siede anche il fratello di uno dei nostri scienziati, l'avvocato Pierre Joseph Didier de Boissieu. All'inizio di febbraio l'assemblea nazionale costituente decreta la missione di soccorso, che sarà posta sotto il comando di Antoine Bruny d'Entrecasteaux; il re promette un premio di 10.000 lire a chi porterà notizie. Come ho già raccontato in questo post, la spedizione Entrecasteux (a sua volta sventurata) non riuscirà a trovare traccia degli scomparsi. E il tempo continua a passare. Il 21 gennaio 1793 Luigi XVI sale al patibolo; sembra che ancora pochi giorni prima abbia chiesto ansioso: "Ci sono notizie di La Pérouse?" Cambiano i regimi: il terrore, il termidoro, l'impero napoleonico, la restaurazione. E arriviamo al 1826. Peter Dillon, irlandese che comanda una nave mercantile britannica, nella sua rotta verso l'India fa una deviazione per visitare alcuni amici nell'isola di Tikopia, nell'arcipelago di Santa Cruz; gli vengono mostrati un'elsa di spada e un cucchiaio d'argento con delle cifre e uno stemma, proveniente dai relitti di un naufragio avvenuto in un'altra isola, Vanikoro. Dillon, che è al corrente del premio offerto dalla monarchia francese, pensa subito alla Boussole e all'Astrolabe. Per ora non può indagare oltre, ma appena arriva a Calcutta informa il governatore della scoperta e la Compagnia delle Indie gli mette a disposizione una nave, prontamente ribattezzata The Research, per andare a cercare altre prove a Vanikoro. Qui trova altri resti, tra cui una campana di bronzo; con i suoi reperti va in Francia, li mostra a Ferdinand de Lesseps, che li riconosce senza ombra di dubbio come provenienti dalle navi scomparse. Il re di Francia (ancora per poco è Carlo X) paga sull'unghia il premio, fa Dillon cavaliere e gli concede una pensione vitalizia. Intanto, il Ministero francese della marina ha finanziato una nuova spedizione nel Pacifico, al comando del navigatore di lungo corso Jules Dumont d'Urville; tra gli obiettivi c'è anche scoprire qualcosa sul mistero delle navi perdute, tanto che la nave di d'Urville viene ribattezzata Astrolabe. Quando arriva in Nuova Zelanda, all'inizio del 1827, il francese viene a sapere delle scoperte di Dillon e si dirige immediatamente a Vanikoro, dove trova abbondanti resti del relitto di una delle due navi e ascolta le testimonianze degli indigeni sul naufragio di quasi quarant'anni prima. Buona parte del mistero è risolto, ma molti particolari rimangono oscuri: per fare totale chiarezza, bisogna aspettare il lavoro dei sommozzatori e degli archeologi, che nel 2005 permettono di trovare, sommersi in un altro punto della barriera corallina, il relitto del secondo vascello, e di identificare con sicurezza le due navi: quella che si è schiantata sulla costa dell'isola è l'Astrolabe, quella che si è arenata più in là è la Boussole, nel cui relitto viene anche trovato un scheletro intatto. Molte ipotesi sulla sua identità; tumulato a Brest con una cerimonia solenne, è noto come lo "sconosciuto di Vanikoro", e, come il milite ignoto, è diventato un po' il simbolo dei duecento e più giovani uomini scomparsi insieme alle due navi. E finalmente anche noi siamo in grado di raccontare come andò. Forse a maggio, forse a giugno, quando la regione è battuta dalle tempeste tropicali, un violento tifone scaglia le due navi contro la barriera corallina che circonda l'isola di Vanikoro. La Boussole, che è più veloce, riesce a vedere in tempo l'ostacolo e a virare, mentre l'Astrolabe lo urta violentemente e va letteralmente in mille pezzi; probabilmente ci sono ben pochi sopravvissuti. A sua volta, la Boussole si incaglia sulle rocce coralline e incomincia ad affondare. Gran parte dell'equipaggio è risparmiato e può raggiungere l'isola. Secondo le testimonianze degli isolani, gli scampati sono un centinaio; ma non trovano un'accoglienza amichevole: gli indigeni sono convinti che siano stati loro a provocare quel terribile tifone e li accolgono come gli abitanti di Tutuila avevano accolto Lange e Lamanon. I francesi (ci piace immaginare che a guidarli ci sia La Pérouse, grande marinaio e eccellente uomo d'armi) resistono con le armi in pugno; alla strage sopravvive una quarantina di marinai che si arrocca in un fortino improvvisato e incomincia a costruire una nave di fortuna usando il fasciame dei relitti e gli alberi delle foreste dell'isola. Quando l'imbarcazione è pronta, la lanciano in mare e scompaiono per la seconda volta, questa volta definitivamente (anche sul loro viaggio non mancano indizi e congetture, ma noi la finiremo qui). Sull'isola lasciano indietro due uomini, che sarebbero vissuti molti anni. Se il 17 maggio 1793 il capitano Entrecasteaux, invece di passare al largo di Vanikoro, fosse sbarcato, li avrebbe trovati ancora vivi e avrebbe ricevuto indicazioni sulla rotta degli altri. Ma la storia, anche della marineria, non è fatta con i se.  Che c'entra La Pérouse con la botanica? E Galopina con La Pérouse? Forse vi state chiedendo: che c'entra la botanica con questa storia, visto che ci siamo già congedati dai botanici della spedizione con il post precedente? Il fatto è che anche i botanici hanno voluto rendere omaggio a La Pérouse; gli sono stati dedicati vari generi, anche se le confusioni non mancano, sia per problemi ortografici, sia per la quasi omonimia con il naturalista Philippe Picot de Lapeyrouse, tanto che in alcuni casi è difficile capire chi sia il vero dedicatario. Nessuno è però oggi valido, ad eccezione del genere Galopina; la dedica si deve a Thunberg, che non spiega l'etimologia del nome, formato a partire dal cognome Galaup, trascritto a orecchio, e non a partire dal gentilizio La Pérouse. E' dunque probabile, ma non certa. Poiché risale addirittura al 1781, non ha nulla a che fare con la tragica spedizione nel Pacifico, ma si riferisce o alla lunga spedizione nei mari dell'India intrapresa da La Pérouse nel 1773 o più in generale ai suoi viaggi nell'Oceano Indiano; infatti, Thunberg inserisce questo genere in mezzo ad altri dedicati a personaggi connessi con l'esplorazione dell'India. Prima di partire per la sua ultima avventura, il navigatore francese aveva già alle spalle una lunga carriera di marinaio e soldato, che è sintetizzata nella biografia. Galopina Thun. è un piccolo genere della famiglia Rubiaceae, con quattro specie diffuse in Sud Africa e nell'Africa tropicale sud-orientale. Sono erbacee con fusti esili, foglie lanceolate e aeree infiorescenze di fiori minuscoli bianco-verdastri; assomigliano molto al loro parente europeo Galium. Ad eccezione di una specie, vivono nel sottobosco delle foreste d'altura. Sono piccole piante che non hanno nulla di eroico, tranne vivere in diverse condizioni anche sulle rocce. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments