|

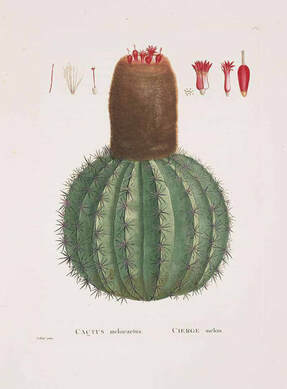

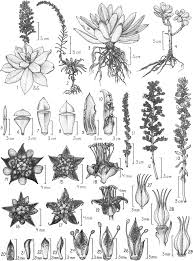

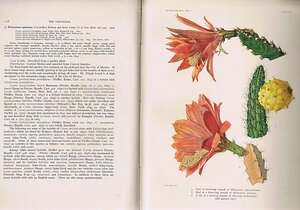

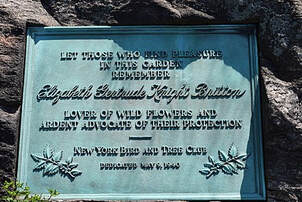

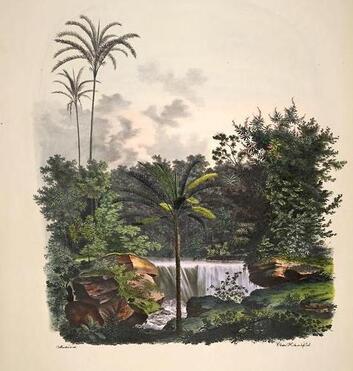

La pubblicazione di The Cactaceae dei botanici statunitensi Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose segna una pietra miliare nella classificazione dei cactus e ne rivoluziona la tassonomia. I quattro volumi, editi tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution for Science, sono anche una sontuosa opera d'arte, grazie ai disegni in bianco e nero e alle tavole a colori, di impressionante precisione, della pittrice britannica Mary Emily Eaton e delle sue collaboratrici; centinaia di fotografie in bianco e nero ne arricchiscono l'apparato iconografico. Anche se da allora le Cactaceae hanno subito numerose revisioni, almeno 50 dei 79 generi stabiliti da Britton e Rose rimangono validi, e i volumi di The Cactaceae sono ricercati da ogni cactofilo. L'opera nasce dalla stretta collaborazione tra Nathaniel Britton, all'epoca direttore del New York Botanical Garden, e Joseph Nelson Rose, un grande e metodico tassonomista al cui il destino ha riservato il ruolo dell'eterno secondo. A ricordarlo i generi Rhodosciadium (Apiaceae) e Roseodendron (Bignoniaceae).  Una classificazione spinosa Come ben sanno gli appassionati di cactus, abituati a fare i conti con continue revisioni e cambi di nome, la classificazione delle Cactaceae è una faccenda spinosa; a ciò contribuiscono diversi fattori: citiamo soltanto la grande variabilità morfologica che spesso rende difficile distinguere specie da specie, specie da sottospecie, specie da varietà; l'alto grado di convergenza evolutiva di queste piante di habitat estremi che fa sì che piante lontane dal punto di vista genetico tendano ad assomigliarsi perché devono affrontare le stesse condizioni ambientali; la difficoltà di raccogliere, seccare e preservare esemplari d'erbario di queste piante spinose, con forme arrotondate e tessuti succulenti. Con la sola eccezione di Rhipsalis baccifera, si tratta di una famiglia esclusivamente americana, in cui gli europei si sono imbattuti con le scoperte geografiche. Probabilmente la prima specie ad arrivare in Europa, forse già con i viaggi di Colombo, fu il fico d'India (qui le Indie sono quelle occidentali) Opuntia ficus-indiae, ma la prima ad essere attestata è un Melocactus "cactus a melone" noto a Londra intorno al 1570. Qualche anno dopo nell'erbario di Tabaernemontanus vengono descritti sia cactus globosi, sia cactus colonnari, che il botanico tedesco chiama Cereus, ovvero "cero, candela". A cavallo tra Cinquecento e Seicento diverse specie sono descritte da altri botanici, come Clusius, L'Obel e Gerard. Pitton de Tournefort pubblica Melocactus e Opuntia, mentre Plumier riporta dai suoi viaggi nelle Antille Pereskia. Questa è la situazione prima di Linneo che nel 1753, in Species Plantarum, descrive 22 specie ma sorprendentemente le raggruppa nell'unico genere Cactus, nome che ricava dal gr. kaktos, una pianta spinosa di Teofrasto non meglio identificata. Più analitico di lui Philip Miller che nella quarta edizione di The Gardener's Dictionary (1754) descrive quattro generi: Cactus, Cereus, Opuntia e Pereskia. Tuttavia, nella nona edizione (1787) farà marcia indietro e si adeguerà alla posizione di Linneo. Poco dopo, nel 1789, Antoine Laurent de Jussieu crea la famiglia Cactaceae. A rimescolare le carte è Haworth che nel 1812 dichiara il genere linneano Cactus inutilizzabile, riservandolo al solo Cactus melocactus L., e lo smembra in Cactus, Cereus, Epiphyllum, Mammillaria, Opuntia, Pereskia e Rhipsalis (creato da Gaertner nel 1788). Nel terzo volume del Prodromus (1828) de Candolle opta per la prudenza, descrivendo sette generi e 174 specie, suddivisi nei grandi gruppi di cactus epifiti e cactus non epifiti. Il grande collezionista principe di Salm-Dyck, che nel suo castello nei pressi di Düsseldorf possedeva la più importante collezione di Cactaceae dell'epoca, in Cacteae in Horto Dyckensi Cultae (1850) pubblica 20 generi, dividendo la famiglia in due gruppi: Cacteae Rotatae, con fiori a disco, e Cacteae Tubulosae, con fiori tubolari. Nel corso del secolo, mano a mano che gli ambienti aridi del Nuovo mondo vengono esplorati e sempre nuove specie vengono scoperte e inviate ai giardini botanici ma anche ai vivai europei, si aggiunge una grande quantità di specie che i botanici tendono a riunire in pochi grandi generi. Nel 1891 nella sua revisione di Genera Plantarum, Otto Kuntze torna addirittura all'antico, ovvero a Linneo, riconoscendo solo tre generi: i piccoli Pereskia e Pterocactus e un super genere Cactus con oltre 1000 specie. La sistematizzazione più influente a cavallo tra i due secoli è tuttavia la monumentale Gesamtbeschreibung der Kakteen, "Descrizione generale dei cactus", di Karl Moritz Schumann, in tredici volumi pubblicati tra il 1897 e il 1898, con un appendice nel 1903. Rifacendosi soprattutto a Salm-Dick, egli accetta 21 generi e 640 specie. Divide poi la famiglia in tre tribù: Rhipsaloideae, Mammillarieae, Echinocactaceae. Una posizione in parte più aperta è quella di Alwin Berger, curatore dei giardini Hambury, che accetta 41 generi e propone di dividere il vasto genere Cereus in 5 1sottogeneri. E' questa la situazione quando entrano in scena i nostri protagonisti, Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose.  Un botanico taciturno, eterno secondo Britton e Rose incominciarono a studiare le Cactaceae nel 1904; entrambi conoscevano bene le flore degli Stati Uniti, dei Caraibi e del Messico e inizialmente il loro intento era pubblicare una revisione complessiva delle specie nordamericane. Solo più tardi, nel gennaio 1911, Daniel MacDougal, il direttore del Desert Laboratory di Tucson, suggerì loro di allargare le ricerche all'intera famiglia e di chiedere il sostegno finanziario della Carnegie Institution for Science. Di Britton ho già parlato in questo post; è ora di conoscere meglio Rose. Aaron M. Socha, un esperto di cactus che ha lavorato per il Giardino botanico di New York, lo ha definito "un individuo così spiccato che neppure Shakespeare avrebbe potuto renderlo universale". Era un uomo taciturno, riservato, modesto e disinteressato agli onori, ma allo stesso tempo determinato; come botanico, un ricercatore instancabile (qualcuno lo ha definito un "cavallo da tiro"), un descrittore minuzioso e un tassonomista di estremo rigore. Ripercorrendo la sua carriera, a me è sembrato un eterno secondo, un Bartali della botanica. E a Bartali assomiglia anche per la forza di volontà, la bontà d'animo, la generosità, la profonda religiosità. Nato nell'Indiana e rimasto presto orfano durante la guerra di Secessione, studiò nel piccolo college di Wabash; mentre seguiva i corsi post laurea di biologia, divenne assistente del suo professore di botanica, John Merle Coulter, che lo volle al suo fianco per studiare un'altra famiglia difficile, le Apiaceae (a quei tempi, si chiamavano ancora Umbellifere); la collaborazione tra professore e allievo iniziò con Revision of the North American Umbelliferae (1888) e, dopo una serie di articoli su vari generi, culminò con Monograph of the Umbelliferae (1900). Secondo i biografi, a fare il lavoro duro fu Rose, mentre Coulter ebbe piuttosto un ruolo di revisore. Nel frattempo, Rose si era sposato e si era trasferito a Washington per iniziare la sua carriera professionale nel Dipartimento di Agricoltura (USDA) come assistente di George Vasey, botanico capo dell'USDA e curatore dell'erbario nazionale. Rose lo affiancò nella pubblicazione delle raccolte di Edward Palmer in Messico e Centro America, con grande apprezzamento di quest'ultimo che nel 1897 lo invitò ad accompagnarlo in Messico; grazie a questa spedizione, Rose si familiarizzò con il lavoro sul campo e imparò le tecniche di raccolta e conservazione anche di piante difficili come le succulente messicane. Nel 1896 l'Erbario nazionale era passato sotto la giurisdizione dello Smithsonian, e Rose fu promosso assistente curatore di botanica, poi dal 1905 curatore associato. Fu questo il vertice della sua carriera, come notiamo anche dal ruolo di vice presidente - in armonia con il suo carattere e il suo destino - di associazioni attive nella capitale come Botanical Society, Washington Botanical Society, Washington Society, Washington Biological Society (di cui, a dire la verità, dopo essere stato il vicepresidente dal 1909 al 1917, divenne presidente nel 1918). Come assistente curatore dell'USDA, organizzò nove spedizioni in Messico e in Centro America, di cui pubblicò i risultati in Studies of Mexican and Central American Plants, 1897-1911. Intorno all'inizio del secolo, incominciò a corrispondere con Britton, cui inviò molti esemplari per il New York Botanical Garden; entrambi erano particolarmente interessati alle Crassulaecae e a partire dal 1903 incominciarono a scrivere vari articoli a quattro mani su questa famiglia, pubblicati per lo più sul Bollettino del New York Botanical Garden. I loro primi lavori comuni sulle Cacataceae risalgono al 1905. Il progetto suggerito da MacDougall fu presentato da Britton e Rose alla Carnegie all'inizio del 1911 e fu immediatamente approvato. Nel 1912 Rose prese un congedo non pagato dallo Smithsonian e fu nominato ricercatore associato della Carnegie, affiancato da due assistenti, W.R. Fitch e P.G. Russel. Britton, che continuava a dirigere l'orto botanico di New York, fu nominato ricercatore associato onorario (ovvero senza paga), mentre il suo collaboratore R.S. Williams fu incaricato di selezionare e preservare gli esemplari per le illustrazioni.  Una rivoluzione tassonomica Quando Britton e Rose incominciano il loro lavoro, la situazione è confusa al massimo grado. Nel corso di un secolo, le specie di cactus, spesso introdotte direttamente non da botanici, ma da raccoglitori di piante al servizio di collezionisti e vivai, si sono moltiplicate a dismisura; e insieme si sono moltiplicati gli errori. Un caos perfettamente descritto dai due botanici nella prefazione del I Volume di The Cactaceae: "descrizioni interpretate scorrettamente, piante identificate in modo sbagliato, errori perpetuati; così la distribuzione geografica di molte specie è stata pubblicata in modo erroneo e le conclusioni basate su dati di questo tipo risultano inaffidabili. Non solo ci sono nomi specifici attribuiti a piante cui non spettano, ma i nomi generici sono diventati interscambiabili e le leggi della priorità sono state ignorate". Quella che Britton e Rose decidono di operare è una rivoluzione; il botanico Lyman Benson ha osservato che, se gli stessi criteri fossero stati applicati a tutte le piante "almeno un milione di piante avrebbero dovuto cambiare nome". Nei quattro volumi di The Cactaceae, i 21 generi accettati da Schumann esplodono e diventano 124, mentre le specie classificate sono 1325. Insomma, per la tassonomia delle Cactaceae, dopo un secolo di prudenza e di enormi super generi, è arrivata l'ora dell'audacia e della suddivisione in molti generi più piccoli, basati sia sulle evidenze morfologiche, sia sulla distribuzione geografica. Anche se i due botanici ottimizzano il tempo, dividendosi il lavoro sia di ricerca sia di scrittura e sono affiancati da una dozzina di collaboratori, il compito è immenso e i cinque anni previsti inizialmente si dilatano a dieci. Bisogna reperire e leggere tutte le descrizioni originali e verificarle quanto più possibile sugli esemplari tipo custoditi negli erbari, quindi confrontarle con le piante vive in coltivazione e/o in natura. Senza dimenticare che il lavoro (1912-1923) verrà a cadere a cavallo della Prima Guerra Mondiale e anche il Messico si chiuderà alle ricerche a causa della rivoluzione messicana. Le Cactaceae vivono nei deserti delle Americhe, ma nell'Ottocento sono state prevalentemente studiate e classificate da studiosi europei, commercializzate da vivai europei e collezionate da collezionisti europei. Ecco perché le ricerche di Rose, già nei primi mesi del 1912, si spostano in Europa. A Londra visita gli erbari di Kew, del Natural History Museum e della Linnean Society e a Parigi l'Hérbier National. Passa poi in Italia dove visita piccole collezioni pubbliche e private di Roma, Napoli, Firenze e Venezia. La tappa principale è però la Riviera, dove Rose va a trovare Alwin Berger; i due botanici corrispondono fin dal 1905, quando Rose aveva scritto a Berger per complimentarsi per il suo studio sulle Cactaceae. E' poi la volta della Germania con gli erbari e gli orti botanici di Monaco e Berlino, la collezione privata di Leopold Quehl ad Halle, il vivaio Haage & Schmidt a Erfurt e l'orto botanico di Darmstadt. Prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, Rose fa ancora un salto ad Anversa per esaminare la collezione privata di Frans de Laet. Le spedizioni sul campo iniziano l'anno successivo. Insieme a sua moglie Elizabeth Knight Britton, all'amica Delia West Marble, membro del Botanical Club, pittrice e fotografa, e al raccoglitore dell'orto botanico di New York John Adolph Shafer, Nathaniel Britton visita le Isole vergini americane, Porto Rico e Curaçao; Rose e i suoi assistenti percorrono Saint Croix, St. Kitts, Antigua e Hispaniola. Nel 1914, mentre in Europa si accendono i fuochi di guerra, Britton torna a Porto Rico per esplorare le isole dell'arcipelago, mentre Rose, accompagnato dalla moglie Lou Beatrice Sims, parte per il suo lungo giro in Sud America. Dopo due brevi tappe in Giamaica e Panama, nel 1915 esplora le zone ricche di cactus di Perù, Bolivia centrale, Cile settentrionale e centrale; come aveva fatto in Europa, a Santiago del Cile esamina le specie tipo raccolte il secolo precedente da Rodolfo Amando Philippi e le specie rare dell'orto botanico. Passa in Brasile, dove studia soprattutto le aree di Bahia e Rio de Janeiro, quindi in Argentina, dove si concentrata sulle province di Mendoza e Cordoba. Come in Europa e in Cile, visita botanici e collezionisti da cui ottiene esemplari e informazioni di prima mano. Nel 1916 Britton è a Cuba insieme a Percy Wilson, mentre Rose e sua moglie concludono il viaggio sudamericano con Curaçao e Venezuela. Per i due botanici è arrivata l'ora del lavoro da scrivania, tanto più che la guerra ora rende difficile gli spostamenti anche in America. Nel 1918, per Rose c'è ancora un viaggio (ad accompagnarlo questa volta è suo figlio Thomas) in Ecuador. Inoltre sono stati coinvolti altri raccoglitori, come J.K. Small inviato nel 1916 in Florida alla ricerca di rare specie di Opuntia o Shafer che nell'inverno 1916-17 fa importanti raccolte in Bolivia, Argentina, Paraguay e Uruguay. Altri esemplari furono inviati da collezionisti, curatori di orti botanici e erbari, studiosi e appassionati. Il primo volume, dedicato alle tribù Pereskieae e Opuntieae, uscì infine nel 1919; il secondo, dedicato alle sottotribù Cereanae e Hylocereanae della tribù Cereae, nel 1920; il terzo, dedicato alle sottotrbù Echinocereanae, Echinocactanae e Cactanae, seguì nel 1922; il quarto, dedicato alle sottotribù Coryphanthanae, Epipyllanae y Rhipsalidanae, completò l'opera nel 1923. Nel 1922 Rose era tornato una seconda volta in Europa, per consultare nuovamente Berger, con il quale aveva continuato a corrispondere, almeno finché la guerra non lo aveva reso impossibile. Ma appena il conflitto era finito, si era affrettato a inviare dall'opulenta America un ricco pacco di cibo all'amico e alla sua famiglia, alle prese con la fame nella Germania postbellica. Pubblicati dalla Carnegie Institution of Science senza badare a spese, oltre ad essere una pietra miliare della botanica, i quattro volumi di The Cactaceae sono una raffinata opera d'arte grazie al ricchissimo apparato iconografico con tavole a colori, disegni e fotografie in bianco e nero nel corpo del testo. A dipingere tre quarti delle 800 tavole fu la pittrice inglese Mary Emily Eaton, che all'epoca lavorava per l'orto botanico di New York; per la precisione del tratto e la vivezza dei colori questa eccellente artista fu definita dai contemporanei "la più grande pittrice di piante dal vivo". A coadiuvarla, un team tutto al femminile: Deborah Griscom Passmore, Helen Adelaide Wood, Kako Morita. Britton e Rose partirono dalle revisioni di Schumann e di Berger, ma si spinsero molto più in là, creando molti generi più piccoli; oltre a correggere le denominazioni di molte specie, ne pubblicarono numerose per la prima volta. Anche se nel secolo che è intercorso da allora la storia tassonomica della Cactaceae ha continuato ad essere travagliata e molte sono state le revisioni, è significativo della qualità del loro lavoro il fatto che ben 50 dei 79 generi da loro creati continuato ad essere accettati, anche se spesso ne sono stati ridefiniti i confini. Inoltre, anche grazie alla splendida veste editoriale, The Cactaceae ebbe anche il merito di destare l'interesse del grande pubblico per una famiglia di piante che all'epoca era ancora poco di moda.  Modeste piante aromatiche e alberi d'oro Terminata l'impresa, Rose riprese il suo lavoro allo Smithsonian. Non cessò però la sua collaborazione con Britton; negli anni '20 i due botanici scrissero insieme la trattazione delle Mimosaceae e delle Caesalpinaceae per la North American Flora. Rose diede ancora prova delle sue grandi capacità di tassonomista ridefinendo il super genere Cassia, il cui status all'epoca era estremamente confuso. Egli morì nel 1928, sei anni prima dell'amico e compagno di avventura. Nella sezione biografie, una sintesi della vita di questo grande botanico, che il destino e l'ordine alfabetico collocano in seconda posizione anche come autore di The Cactaceae. Vorrei salutarlo con le parole di Alwin Berger che lo definì "uno degli uomini meno egoisti e di animo più gentile che io abbia mai incontrato". Come a Britton, anche a Rose furono dedicati numerosi generi (c'è anche una dedica comune, Brittonrosea Speg., oggi sinonimo di Echinocactus); a essere attualmente validi sono due: Rhodosciadium e Roseodendron. Come abbiamo visto, nella sua lunga carriera di tassonomista specializzato nel riportare ordine nella sistematica di famiglie complicate, i primi lavori di Rose furono dedicati alle Apiaceae. E proprio a questa famiglia appartiene Rhodosciadium, che nel 1889 gli fu dedicato dall'illustre botanico Sereno Watson. Il nome, un composto di rhodon, "rosa" e sciadeion "ombrello", si basa su un gioco di parole tra rose, "rosa" in inglese, e Rose, il cognome del nostro botanico e significa "ombrellifera dedicata a Rose". Il genere è distribuito tra Stati Uniti meridionali e Guatemala e gli sono attribuite da cinque a quindici specie. Sono erbacee perenni degli ambienti montani, con ombrelle rade con pochi fiori viola o giallo-verdastro. E' curioso che proprio Rose nel 1895 abbia separato dal genere dedicato a lui stesso alcune specie messicane, assegnandole al nuovo genere Deanea (oggi non accettato). In rete sono disponibili davvero poche informazioni su questo genere discusso; Rhodosciadium longipes (una specie pubblicata per la prima volta da Rose con il nome Deanea longipes) in Messico, dove è chiamata espico, è considerata una pianta medicinale. Una sintetica presentazione del genere nella scheda. Le ricerche di Rose prima in Messico e poi in Sud America ne hanno fatto una figura quasi leggendaria per i botanici dell'America latina. Non stupisce che Faustino Miranda, forse il più noto botanico messicano, nel separare da Tabebuia due specie abbia voluto dedicare a Rose il nuovo genere Roseodendron (1965), ovvero "albero di Rose". La denominazione di Miranda tuttavia fu presto respinta, e le piante furono assegnate a Cybistax, per poi ritornare a Tabebuia. Ricerche molecolari pubblicate nel 2007 hanno però dato ragione a Miranda, raccomandando di resuscitare Roseodendron. Appartenente alla famiglia Bignoniaceae, comprende due sole specie: R. donnell-smithii, e R. chryseum. R. donnell-smithii è la specie più diffusa; raccolta in Messico da Palmer, fu pubblicata proprio da Rose nel 1892 come Tabebuia donell-smithii. E' un albero magnifico che al momento della fioritura si ricopre di grandi fiori dorati; è nota con il nome colloquiale "primavera"; ha un areale abbastanza ampio (dal Messico meridionale al Guatemala) ma è anche frequentemente coltivata. R. chryseum è invece un endemismo delle foreste aride del Venezuela nordoccidentale e della Colombia settentrionale. Rispetto all'altra specie è di dimensioni minori e presenta infiorescenze meno compatte. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments