|

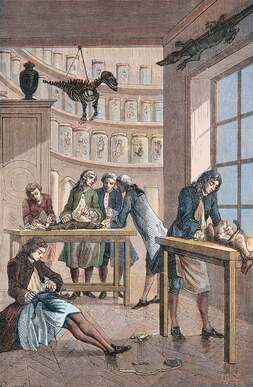

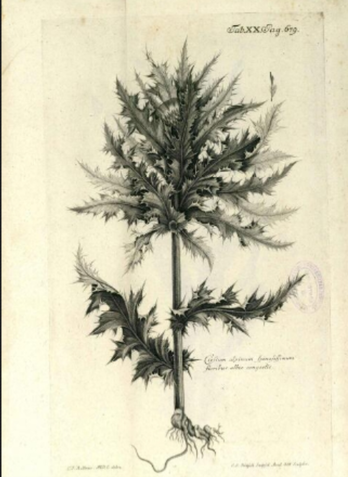

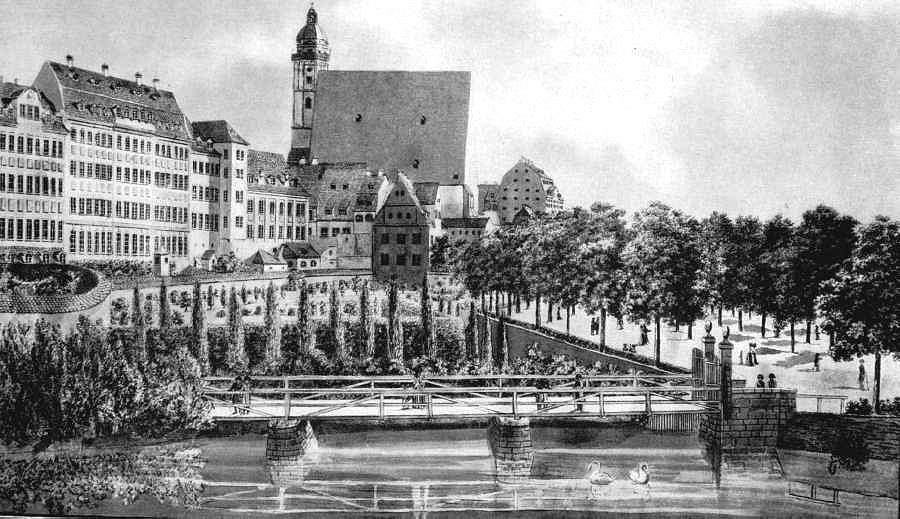

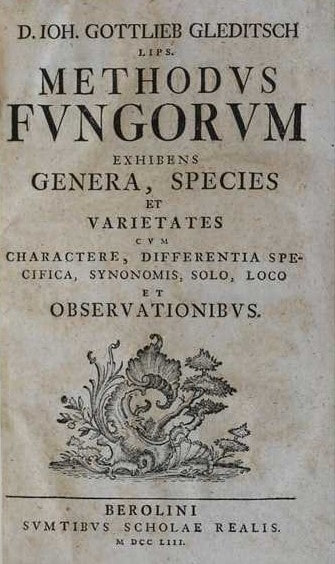

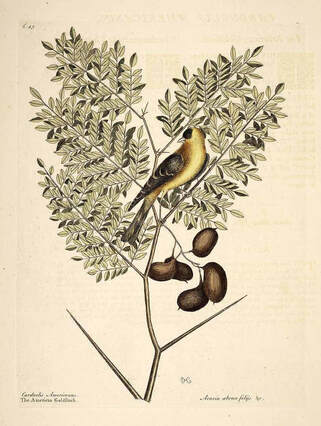

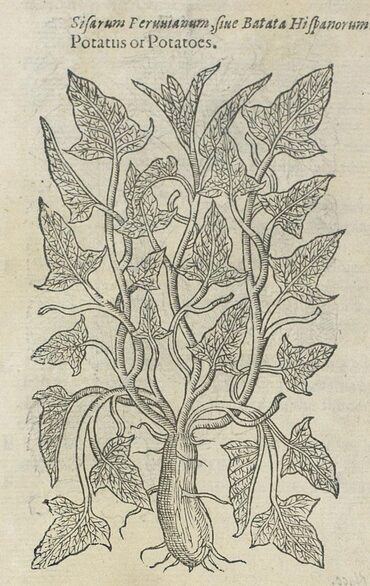

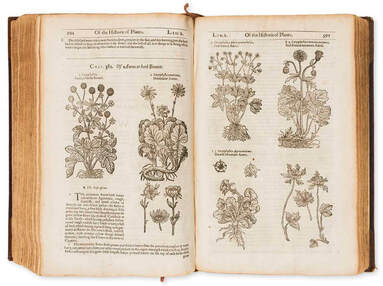

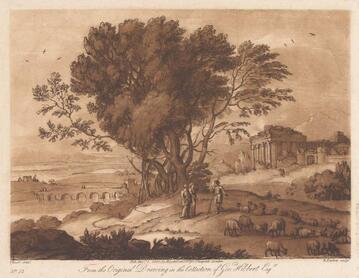

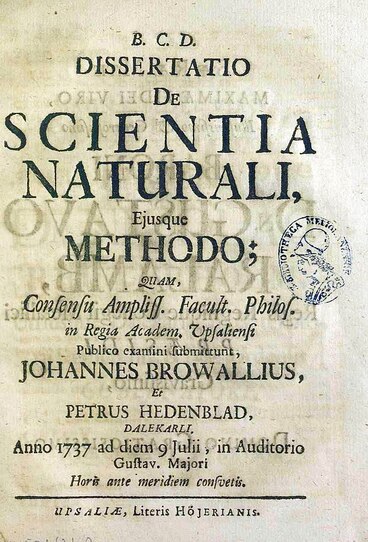

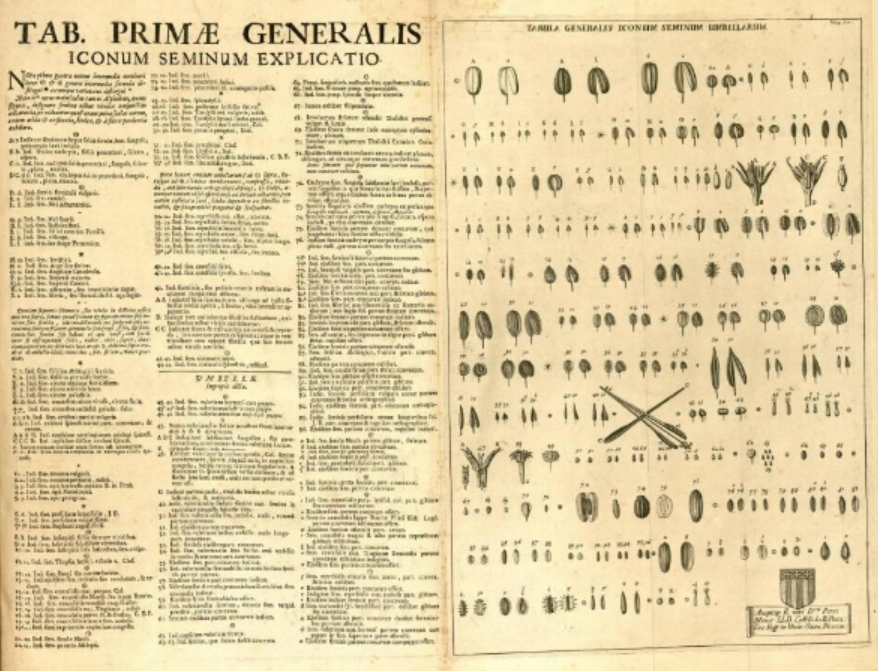

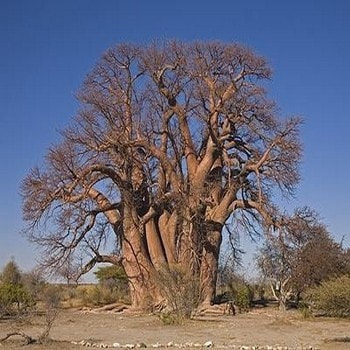

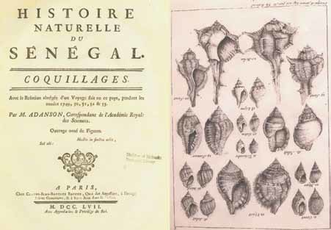

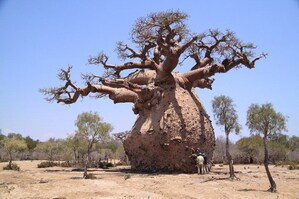

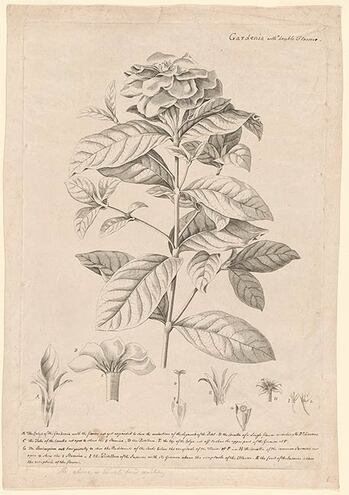

Lo svizzero Albrecht von Haller fu una delle personalità più eminenti del secolo dei Lumi. Come poeta, ha mutato il modo di vedere la montagna, ha influenzato il sentimento romantico della natura e lanciato la moda delle escursioni alpine; come medico, ha distinto le funzioni dei nervi da quella dei muscoli e dato la prima descrizione completa delle funzioni del corpo umano; genio universale, poligrafo, giornalista e polemista, i suoi scritti si contano a migliaia, incluse le 9000 recensioni di pubblicazioni su argomenti che vanno dalla filosofia alla religione alla politica alla letteratura alle scienze naturali; ha influenzato il pensiero di personalità tanto diverse tra loro come Kant, Schiller e Hegel. Come botanico, ha donato alla Svizzera la flora più completa del suo tempo. Non era né amabile né modesto, anzi adorava la polemica, e Linneo era uno dei bersagli preferiti dei suoi strali; tuttavia non gli ha fatto mancare la dedica del vistoso genere Halleria.  Poeta, fisiologo, bibliografo... Nel luglio 1777, di ritorno da Parigi, dove si era recato anche per risolvere l'imbarazzante situazione matrimoniale della sorella Maria Antonietta (a sette anni dalle nozze, mancava ancora un erede, per una ragione molto semplice: il matrimonio non era mai stato consumato), l'imperatore Giuseppe II passò da Berna. Viaggiava in incognito, sotto il nome di conte di Falkestein, e fece visita a una sola persona: il medico e scienziato Albrecht von Haller (1708-1777); tralasciò invece Ferney, con grande disappunto di Voltaire. Haller era da tempo malato (sarebbe morto pochi mesi dopo) e ricevette l'augusto e inatteso il visitatore in veste da camera e berretto da notte, semisdraiato su una bergère. L'imperatore conversò con lui per oltre un'ora, riconoscendo in quel vecchio piegato dalla malattia almeno lo spirito che l'aveva reso uno degli uomini più ammirati dell'Europa dei Lumi. A commento dell'episodio, nella mostra che il Museo storico di Berna dedicò al più illustre dei bernesi in occasione del trecentenario della nascita leggiamo: "Il segno di ammirazione più prestigioso gli fu tributato dall'imperatore d'Austria Giuseppe II che andò a fargli visita nella sua casa di Berna". E prosegue: "Un erudito universale e enciclopedico: Albrecht von Haller fu uno degli ultimi a poter abbracciare tutte le conoscenze del suo tempo". La sua cultura era vastissima e la sua opera ha lasciato un'impronta profonda nei campi più disparati: come poeta e cantore delle Alpi, mutò la concezione della montagna e lanciò la moda del turismo alpino in Svizzera; come medico, gettò le basi della moderna fisiologia del corpo umano; come botanico, scrisse la prima flora completa della Svizzera. Ma si occupò anche politica, della relazione tra scienza e fede, scrisse tre romanzi, creò una delle biblioteche più importanti d'Europa (ben 23.000 volumi). La sua corrispondenza conta quasi 17.000 lettere, scambiate con 1.139 corrispondenti. Haller (per quarant'anni non ci sarà alcun von davanti al suo cognome) era figlio di un avvocato e funzionario; dopo la formazione iniziale nella città natale, adolescente iniziò gli studi di medicina a Tubinga, poi li continuò a Leida dove fu allievo del grande Boerhaave, che gli trasmise un metodo strettamente sperimentale. A Leida incontrò un altro svizzero affamato di conoscenza, lo zurighese Johannes Gessner, con il quale strinse una fervida amicizia. Dopo la laurea nel 1727, approfondì gli studi di medicina a Londra e a Parigi; qui assistette a molti interventi chirurgici, praticamente tutti mortali, e decise che non sarebbe stato chrirugo, ma anatomista. A Parigi ritrovò anche Gessener, con il quale andò a Basilea per seguire i corsi di matematica di Bernoulli e nell'estate fece un memorabile viaggio a piedi nel Giura e nelle Alpi. Reduce dal soggiorno parigino, fu profondamente colpito dalla maestosità delle Alpi e dalla semplicità della vita dei loro abitanti, che contrapponeva a quella artificiosa e corrotta dei cittadini; sono i sentimenti che ispirarono il più celebre dei suoi poemi, Die Alpen ("Le Alpi"), scritto nel 1729. Come vedremo meglio più avanti, l'incontro con le montagne fu anche quello con la flora alpina. Per qualche anno fu attivo come medico a Berna, dove creò un teatro anatomico, ma non ebbe molto successo; dal 1735 fu bibliotecario della città. Anche se aveva già iniziato le ricerche di fisiologia e botanica che lo avrebbero reso famoso, in questi anni era noto soprattutto come poeta (è del 1732 la raccolta Versuch schweizerischer Gedichte): la sua è una poesia filosofica, in cui riflette sulla fede e sui limiti della ragione, sull'origine del male, sull'eternità. Aspirava a una carriera politica e polemizzò ferocemente contro la corruzione e la degenerazione oligarchica del governo della sua città; ciò finì per chiudergli tutte le porte. Nel 1736, quando le sue candidature a medico cittadino e professore di eloquenza furono respinte, decise di accettare la cattedra di anatomia, chirurgia e botanica all'Università di Gottinga. L'università Georg-August era appena nata (era stata fondata due anni prima dall'elettore di Hannover, ovvero dal re d'Inghilterra Giorgio II), Gottinga era ancora una cittadina di provincia, non mancarono le difficoltà e i lutti privati (la morte delle prime due mogli), ma si respirava un'atmosfera aperta di libera ricerca. Haller creò il teatro anatomico, l'orto botanico e la prima clinica ostetrica di Germania. Come insegnante, attirò frotte di studenti da tutta la Germania. All'insegnamento poté affiancare un'ampissima attività sperimentale; grazie a non meno di 350 autopsie e a esperimenti sistematici sugli animali (purtroppo sì, su di essi praticava la vivisezione) diede una descrizione completa del sistema arterioso, approfondì le conoscenze sulla respirazione e lo sviluppo del feto e dimostrò che l'irritabilità è dovuta ai muscoli e la sensibilità ai nervi. Cominciarono a susseguirsi una serie di opere monumentali, a cominciare dai sette volumi di Erläuterungen zu Boerhaaves Institutiones (1739-1744) e dagli otto fascicolo delle Icones anatomicae (1743-1756), per culminare con gli otto volumi di Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766). In questo testo di riferimento fondamentale, riedito fino all'inizio del Novecento, che lo fece salutare "padre della fisiologia", diede una descrizione completa delle strutture del corpo umano e delle loro funzioni. Non meno importante il suo ruolo come organizzatore culturale. Nel 1747 fu nominato direttore scientifico della rivista Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, che nel 1752 mutò il titolo in Göttingische Gelehrte Anzeigen e dal 1753 divenne l'organo della Società reale delle Scienze di Gottinga. Di quest'ultima, fondata nel 1751 per volontà di Giorgio II, fu uno dei soci fondatori e presidente a vita. La rivista, seguitissima anche al di fuori della Germania, aveva (anzi ha, visto che ancora esiste ed è la più antica rivista scientifica di lingua tedesca ancora in attività) carattere universalistico e pubblicava recensioni critiche delle pubblicazioni tedesche e straniere in campo letterario, scientifico, economico, storico, ecc. Per Haller divenne la palestra dove esercitare il suo sapere enciclopedico e il suo spirito critico (e non di rado la sua vis polemica). Continuò a scrivervi anche dopo il ritorno a Berna, pubblicando più di 9000 recensioni. Inoltre collaborava con moltissime altre riviste scientifiche, sulle quali pubblicava soprattutto articoli di medicina e botanica. La fama e gli onori incominciarono a moltiplicarsi. Nel 1743 fu ammesso alla Royal Society, nel 1747 all'Accademia delle Scienze svedese; le università di Oxford e Utrecht gli offrirono una cattedra, le rifiutò così come l'invito di Federico II a trasferirsi a Berlino. Accolse invece con soddisfazione il cavalierato e il titolo onorifico di medico di corte conferitogli da Giorgio II e il titolo nobiliare che venne dall'imperatore Francesco. Ma il suo vero sogno era tornare in patria e ottenere il meritato riconoscimento di una carriera pubblica. Fin dal 1745, benché risiedesse a Gottinga, era membro del Gran consiglio della città e nel 1753, rifiutato per la seconda volta l'invito di Federico II, tornò a Berna. Come si sa, nemo profeta in patria. I maggiorenti della città non aveva dimenticato le satire politiche dell'età giovanile. Ottenne solo incarichi di secondo piano: dal 1753 al 1757 fu intendente di palazzo della città (Rathausammann); fu eletto presidente della Società economica e cofondatore dell'orfanatrofio. Nel 1758 fu nominato direttore delle saline di Roche nel Vaud e dal 1762 vicegovernatore d'Aigle; fino al 1764, quando l'incarico terminò, visse a Roche, dove ebbe modo di estendere i suoi studi ai modi più economici per ricavare il sale e poté riprendere le ricerche sulla flora alpina. Nel 1764 acquistò la signoria de Goumoens-le-Jux e assunse il nome di Haller von Goumoens. Fece poi ritorno a Berna. Tra il 1764 e il 1773, per ben nove volte, si candidò al Piccolo consiglio, ma non fu mai eletto. Nel 1769, fu richiamato a Gottinga nella veste di cancelliere, ma rifiutò in seguito alla nomina ad assessore perpetuo del Consiglio della sanità di Berna. A trattenerlo a Berna era anche la salute ormai compromessa. Da ragazzo, era stato malaticcio, ma poi le camminate e le scalate lo avevano reso un agile e vigoroso alpinista. A Göttingen, con il superlavoro, vennero l'insonnia, i mal di testa feroci, lo stomaco in disordine. Con l'età si aggiunsero verigini, artrite, gotta, obesità, una tormentosa infezione delle vie urinarie. Per ritrovare il sonno ed alleviare il dolore incominciò a ricorrere all'oppio; ne divenne dipendente e dovette assumerme quantità sempre maggiori. I suoi ultimi anni furono quelli di un valetudinario, precocemente invecchiato. Eppure riuscì ancora a scrivere un'altra opera gigantesca, la quattro Bibliothecae, in parte pubblicate postume: Bibliotheca botanica (1771-72), Bibliotheca anatomica (1774-1777), Bibliotheca chirurgica (1774-1775), Bibliotheca medicinae practicae (1788). Si tratta di una bibliografia completa, e spesso di un esame critico, di tutto ciò che era stato pubblicato su queste materie dall'antichità ai suoi tempi, per un totale di 52.000 titoli. Nei suoi ultimi anni, la maggiore preoccupazione di von Haller andava alla sorte della sua immensa biblioteca. Dopo la sua morte, gli eredi la vendettero al governo austriaco, a condizione che fosse mantenuta intatta; destinata alla Lombardia, fu invece smembrata tra varie biblioteche. I due fondi più consistenti sono conservati alla Braidense di Milano e alla biblioteca universitaria di Pavia, con circa 3000 volumi e altrettante dissertazioni. A Pavia era giunto anche l'immenso erbario di Haller; durante la Campagna d'Italia nel 1796 i francesi se ne appropriarono e fu portato a Parigi; dopo la caduta di Napoleone, il governo austriaco non lo reclamò (scarso interesse per la botanica?) e lì è rimasto. I suoi 59 volumi in folio sono oggi conservati all'Herbier national presso il Museum d'Histoire naturelle.  E botanico! Quel gigantesco erbario era frutto degli invii dei suoi numerosissimi corrispondenti, ma in larga parte anche delle raccolte dirette di van Haller che nella sola Svizzera compì almeno 25 escursioni botaniche. Infatti la botanica, dopo la fisiologia e l'anatomia, fu il campo scientifico cui più applicò il suo genio. Egli aveva trascorso l'infanzia in una piccola proprietà a circa cinque km da Berna, sulla riva dell'Aar, tra una collina e una foresta, un paesaggio amato che indirizzò i suoi futuri sentimenti verso la natura. All'epoca la botanica (dalle piante si ricavano gran parte dei medicamenti) faceva parte del bagaglio professionale di ogni medico, e certo Haller l'avrà studiata già a Tubinga, ma il primo contatto documentato avvenne a Leida, dove il venerato maestro Boerhaave nella stagione propizia aveva l'abitudine di iniziare ogni giornata didattica con una rituale visita all'orto botanico, circondato dai suoi studenti. La botanica era già una passione per l'amico Gessner, che prima di spostarsi a Leida aveva raccolto un erbario nello zurighese e sulle Alpi. È possibile che, quando studiavano insieme a Basilea, sia stato lui a proporre di percorrere a piedi i distretti alpini della Svizzera occidentale e centrale durante le vacanze accademiche, anche e soprattutto per raccogliere piante. Se fino ad allora per Haller il loro studio aveva fatto parte del necessario bagaglio professionale, quel viaggio fatidico ebbe il senso di una duplice scoperta: delle Alpi e dei loro abitanti, cantati nel suo celebre poema, e delle piante alpine. Dopo il ritorno a Berna nella primavera del 1729, Halle rcominciò a dedicare il tempo libero agli studi botanici; fece molte spedizioni, brevi o lunghe, in diverse valli alpine e fino alla sua partenza per Gottinga ogni anno dedicò a questi viaggi botanici almeno un mese delle vacanze estive. Per quest'uomo iperattivo e fondamentalmente asociale, che oggi definiremmo senza mezzi termini workaholic, le lunghe escursioni, le scalate anche impegnative, il contatto con la gente semplice della montagna, la raccolta e la metodica preparazione delle piante alpine aveva anche un forte valore terapeutico. Lettore compulsivo, accompagnava la ricerca sul campo con lo studio metodico di tutto ciò che era stato scritto e si andava scrivendo sulla scienza delle piante; aveva grande venerazione per i grandi botanici del passato, e in particolare per Tournefort, la cui opera a suo parere segnava un tale spartiacque che in Bibliotheca botanica intitolerà il primo tomo "Epoche prima di Tournefort" e il secondo "Da Tournefort ai nostri tempi". Tuttavia il suo approccio era totalmente diverso; anche in botanica era essenzialmente un empirico e rifiutava una netta gerarchia tra classi, ordini, generi. Il suo stesso concetto di specie era aperto e sfumato (e sorprendentemente moderno): al contrario di Linneo, che credeva nella fissità delle specie, immutate dal momento della creazione, egli aveva invece constatato che in natura la variabilità è la norma: non solo la vegetazione muta con l'ambiente e l'altitudine, ma la stessa pianta cresciuta in ambienti diversi, oppure in natura o in coltivazione, assume caratteristiche differenti. Strumento essenziale per studiare questa variabilità era l'erbario, dove raccoglieva molti esemplari della stessa pianta in diversi stadi di sviluppo raccolti in più località e habitat. Mentre andava preparando un'opera complessiva sulla flora svizzera, pubblicò su varie riviste scientifiche brevi articoli di argomento botanico o monografie su generi specifici, come De alii genere naturali (1745); infine nel 1742, diede alle stampe la prima versione della sua flora svizzera, Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, in due volumi, corredati da 24 eccellenti tavole disegnate dal pittore ginevrino Jean Huber e incise dall'artista di Gottinga G.D. Heumann. Mentre il suo amico Johannes Gessner fu uno due primi ad adottare il sistema linneano, Haller lo considerava del tutto lontano dalla natura; si sforzò dunque di creare un proprio sistema "naturale" basandosi su un insieme di caratteristiche, e in particolare la mancanza o la presenza di fiori e semi, le caratteristiche dei fiori e quelle dei semi. A inaugurare l'opera sono le tre classi delle "piante apetale prive di stami", ovvero alghe, funghi, licheni, "piante apetale prive di stami cospicui", ovvero muschi, licopodi, marsilie, "piante con semi prive di fiori e apici cospicui", ovvero le felci. Seguono le piante "dotate di petali e stami cospicui", suddivise in un numerose classi, generi e ordini (una categoria inferiore al genere, corrispondente grosso modo al sottogenere). Di ogni specie è data una breve diagnosi, che ne è anche il nome polinomiale, seguita dai sinonimi degli autori precedenti, una descrizione più dettagliata, informazioni sulla localizzazione e l'habitat (mai così attente e dettagliate in nessun autore precedente); concludono, ove noti, gli eventuali usi medici e economici. Rilevante per il gran numero di specie descritte e per l'attenzione riservata a distribuzione e habitat, l'opera è particolarmente notevole per le crittogame, molte delle quali descritte per la prima volta. Essa fu pubblicata a Gottinga, che Haller aveva trasformato in un importante centro di studi botanici con la creazione di un orto botanico che si ispirava a quello di Leida. Presto si arricchì di piante fatte venire dai quattro angoli del mondo e divenne una delle principali attrazioni della città. Haller ne diede anche il catalogo; inoltre completò e pubblicò Flora jenensis di Heinrich Bernhard Ruppius. Intanto continuava ad arricchire il suo erbario grazie agli invii dei suoi corrispondenti, perfezionava il suo sistema e meditava una seconda edizione della sua flora. A dare nuovo impulso alle sue ricerche sulla flora elvetica fu però la nomina a sovrintendente delle saline e il trasferimento a Roche, nel cuore delle montagne del Vaud. Riprese a percorrere le montagne, ma soprattutto ingaggiò, perché raccogliessero per lui, le guardie forestali delle saline; i più attivi ed abili si rivelarono Pierre e Abraham Thomas. Anche altri raccoglievano per lui; citiamo almeno il giovane Horace Bénédict de Saussure che fece la sua prima escursione nella Valle di Chamonix proprio come raccoglitore di von Haller. Il risultato non fu una semplice seconda edizione, ma una nuova opera fortemente ampliata, Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, in tre volumi, pubblicata a Berna nel 1768. Secondo Cuvier, "a quei tempi era la più ricca flora d'Europa". Arricchito era anche l'apparato iconografico, con 25 tavole aggiuntive. Complessivamente, tra piante da fiore, felci, muschi, licheni, alghe e funghi, le specie trattate sono circa 2000; le specie descritte per la prima volta, prevalentemente alpine, sono circa 300. Il primo volume si apre con una prefazione di enorme importanza storica, De plantis Helveticis, in cui von Haller illustra le caratteristiche geografiche, climatiche, geologiche del paesaggio elvetico, individua una serie di ambienti naturali e analizza la distribuzione delle specie in base all'altitudine e al clima, giungendo anche a definire diverse associazioni vegatali. È insomma un vero saggio di fitogeografia che non mancherà di influenzare Humbold. Rispetto all'ancora incerto sistema di Enumeratio methodica, Haller ha fatto enormi passi nella ricerca di un sistema naturale; ora le piante sono raggruppate in diciannove classi, a partire da quelle dotate di petali e stami fino ai funghi ("plantae staminibus nullis"), procedendo quindi in ordine inverso rispetto all'opera precedente. Siamo ancora lontani dal sistema naturale basato sul concetto di famiglia (anche se qualche famiglia naturale fa qua e là capolino), ma il sistema di Haller non mancò di esercitare qualche influenza su de Candolle. De Candolle ruppe con il sistema sessuale di Linneo a favore di sistema naturale, ma mantenne la nomenclatura binaria. Invece von Haller rimase ostinatamente legato alla tradizionale nomenclatura polinomia. Le motivazioni sono molteplici; c'entravano il rispetto per la tradizione e i grandi botanici del passato, la rivalità personale con Linneo, ma soprattutto per lui era inaccettabile una nomenclatura basata sui concetti di genere e specie; abbiamo già visto che concepiva le specie in modo diverso da Linneo; quanto al genere, a parte qualche caso evidente, distaccandosi anche dall'ammirato Tournefort, lo riteneva un'unità artificiale, una creazione speculativa dei botanici. Non comprendendo l'importanza di separare la denominazione dalla determinazione, riteneva i nomi binomi inadeguati e imprecisi. Questa scelta gli costò cara: dato che la nomenclatura binomiale è diventata lo standard, le specie da lui scoperte, prive di un nome binomiale valido, oggi portano nomi stabiliti da altri; qualcuno lo recuperò, adattandolo, il suo discepolo de Saussure.  Alle offese, si risponde con un fiore Fin dalla gioventù, quando si alienò i maggiorenti di Berna con le sue satire, von Haller non si tirava indietro quando si trattava di polemizzare. Polemizzò con Voltaire, di cui lui, luterano profondamente religioso, detestava l'irriverenza, il teismo e la filosofia pessimistica della storia; con il materialismo di La Mettrie, che riduceva il corpo umano a una macchina; con le idee politiche di Rousseau, che pure era un grande ammiratore della sua flora. E soprattutto, polemizzò instancabilmente contrò Linneo, il suo sistema, i suoi nomi, la sua pretesa di essere il "principe dei botanici" e il "nuovo Adamo" che aveva ribattezzato piante e animali. Nelle sue lettere a de Saussure, lo chiamava sarcasticamente "il tiranno del Nord". Al di là delle concezioni profondamente diverse della botanica, contavano molto anche tratti caratteriali e il desiderio di entrambi di imporre la propria supremazia sulla "repubblica delle lettere". Un contemporaneo svedese ebbe a dire: "Assomigliavano a Cesare e Pompeo. Uno, il nostro Linneo, non tollerava uguali, e l'altro, Haller, non tollerava superiori. E vice versa". Per qualche anno i due avevano manifestato reciproca stima, furono addirittura amici di penna e corrisposero a lungo. Nonostante le critiche di Haller alla sua Flora svecica (1743), Linneo manifestò grande apprezzamento per la trattazione della crittogame di Enumeratio methodica e nel 1747 favorì l'ammissione di Haller all'Accademia svedese delle scienze. Poi le cose incominciarono a guastarsi, tra insinuazioni e pettegolezzi dei reciproci entourages, e nel 1749 le relazioni si interruppero definitivamente. Nelle sue recensioni per la rivista di Gottinga, lo svizzero demolì sistematicamente le opere dello svedese e addirittura tra il 1750 e il 1753 incaricò il figlio Gottlieb Emanuel di scrivere una serie di pamphlet contro Linneo. Bisogna ammettere che in questo scontro il più signorile fu quest'ultimo: come aveva promesso al comune maestro Boerhaave non interveniva mai di persona nelle polemiche, e in Species plantarum fu abbastanza magnanimo da confermare la dedica al rivale di un genere che aveva istituito ai tempi della loro amicizia, in Hortus Cliffortianus, Halleria "in onore del dottissimo botanico Albrecht Haller, professor di botanica a Gottinga. E non si tratta di una pianta sgradevole e puzzolente, come la Siegesbeckia affibiata all'odiato Siegesbeck, o di un ritratto vegetale per lo meno ambiguo come Milleria per un altro pervicace oppositore delle denominazioni binomiali, Philip Miller. Le sudafricane Halleria lucida e H. elliptica, le due specie note a Linneo, sono infatti piante di sontuosa bellezza, potremmo dire un omaggio regale. Il genere Halleria (Stilbaceae, in precedenza Scrophulariaceae) comprende cinque specie di alberi e arbusti diffusi nell'Africa tropicale e meridionale e in Madagascar. Per i loro fiori spettacolari in inglese sono dette Tree fuchsia, fuchsia arborea, anche se con le vere fucsie non hanno alcuna parentela. Il centro di diversità è il Sudafrica, dove sono presenti tre specie su cinque, una delle quali (H. ovata) endemica; H. ligustrifolia e H. parviflora sono endemiche del Madagscar; H. lucida ha un ampio areale che va dall'Etiopia al Sudafrica, mentre H. elliptica ha distribuzione digiunta ( Malawi, Sudafrica, Madagascar). La specie di maggiore diffusione è anche probabilmente la più attraente. H. lucida è un piccolo albero dalla chioma arrotondata, con rami elegantemente arcuati e foglie lucide persistenti; diventa spettacolare al momento della fioritura, quando si ricopre di fiori tubolari da arancio a rosso mattone, raccolti in infiorescenze a grappolo alle ascelle delle foglie o portate direttamente sul tronco. Molto attraenti anche i frutti, bacche dapprima verdi poi nere a maturazione, eduli, di sapore dolce ma tendenzialmente allappanti. I fiori sono ricchi di nettare e sono impollinati da uccelli nettarini.

0 Comments