|

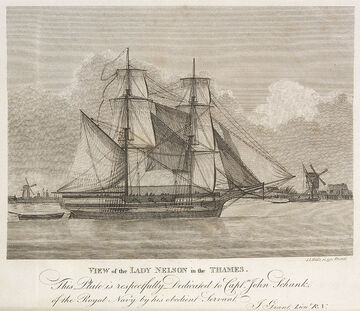

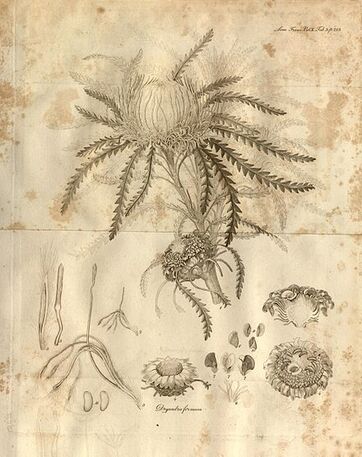

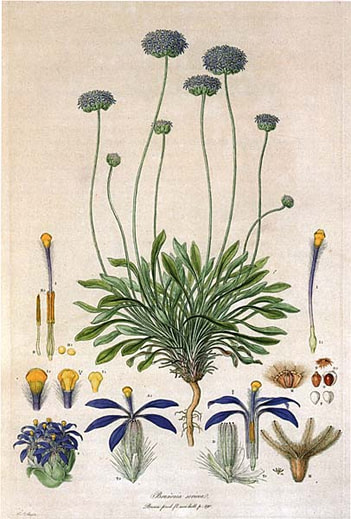

Per Robert Brown, la partecipazione alla spedizione Flinders segnò l'inizio di una lunga e operosa carriera scientifica. Dopo il viaggio e le raccolte, venne il momento dello studio e delle pubblicazioni, la più ceelebre delle quali è Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van-Diemen che ne fa il padre della botanica australiana. Successivamente bibliotecario e curatore delle collezioni della Linnean Society, ultimo bibliotecario di Banks, curatore delle collezioni banksiane del British Museum, capo del Dipartimento di botanica dello stesso, presidente della Linnean Society, fu una figura di spicco della botanica britannica, anche se il suo carattere schivo e la meticolosa lentezza del suo lavoro tesero a isolarlo dalle nuove generazioni. Di grande importanza i suoi contributi alla tassonomia e gli studi sul polline, il nucleo cellulare, la differenza tra gimnosperme e angiosperme. Mentre studiava il polline al microscopi, le sue osservazioni sconfinarono nella fisica, con la scoperta di quello che più tardi verrà chiamato "moto browniano". A ricordarlo, oltre a diverse località, australiane o meno, e moltissimi eponimi, i generi australiani Brunonia e Brunoniella.  L'ultimo viaggio: Tasmania Quando Robert Brown accettò la proposta di Banks di unirsi alla spedizione Flinders, anche se il suo nome era già piuttosto noto nei circoli botanici britannici, soprattutto come esperto di crittogame (varie felci e muschi da lui raccolti furono pubblicati in Fasciculi plantarum cryptogamaticarum Britanniae da Dickson, con il suo permesso, ma senza citarlo), come aiuto chirurgo di un reggimento di stanza in Irlanda non aveva molte prospettive. La spedizione in Australia fu la grande occasione che attendeva. In tre anni e mezzo, con l'aiuto del giardiniere Good e del pittore Ferdinand Bauer, raccolse più di 3400 esemplari botanici (cui vanno aggiunti animali e minerali), anche se una parte considerevole di queste raccolte andò perduta durante il naufragio del Purpoise, Già prima di quella sventura, lui e Bauer avevano deciso di accettare l'invito del governatore King di continuare ad esplorare la flora della colonia. Per qualche mese, alternò l'esplorazione dei dintorni di Port Jackson con la sistemazione delle proprie raccolte, descrivendo molte piante, momentaneamente classificate secondo il sistema linneano, nel manoscritto intitolato Descriptorium plantarum Novae Hollandiae que in fasciculis parvis Continentur, finché il 28 novembre 1803 si imbarcò sulla Lady Nelson, inviata a Port Phillipp per trasferire in Tasmania i coloni di quell'insediamento che si era rivelato poco propizio. Non appena la nave raggiunse lo stretto di Bass, incontrò un tempo così ostile che fu costretta a rifugiarsi nelle isole del Kent Group, dove rimase bloccata per quasi un mese. Brown approfittò della sosta forzata per esplorare la flora della Deal Island, soprattutto le piante marine. Verso la fine del mese, sopraggiunse la Francis, diretta a Port Dalrymple sulla costa settentrionale della Tasmania. A bordo c'era un gruppo di esploratori incaricati di verificare se la zona era adatta a ospitare la nuova colonia. Poiché la nave era stata alquanto danneggiata dalla tempesta, fu deciso che sarebbe rientrata a Port Jackson per riparazioni, mentre la Lady Nelson l'avrebbe sostituita nella missione, dirigendosi a sua volta a Port Dalrymple, dove gettò l'ancora il giorno di Capodanno 1804. Sino al 18 gennaio, quando salpò per Port Phillipp, vennero esplorate la baia e il corso del fiume Tamar; Brown partecipò a varie spedizioni, ma la stagione già avanzata limitò le sue raccolte. Gli esploratori si trovarono alle prese con un incendio e ci furono anche diversi incontri non molto amichevoli con gruppi di indigeni. Quando infine la Lady Nelson arrivò a Port Phillipp, il governatore Collins aveva già deciso che il nuovo insediamento sarebbe sorto alla foce del fiume Derwent (si tratta dell'odierna Hobart). Così il 30 gennaio la nave ripartì per trasportarvi il primo contingente di coloni. A bordo c'era anche Robert Brown, che nei successivi sei mesi avrebbe esplorato il monte Wellington (che all'epoca era chiamato Table Mountain per la sua somiglianza con la montagna che domina Città del Capo), il fiume che ora porta il suo nome Brown River, la bassa valle del Derwent e l'estuario dell'Huon. Di ritorno a Port Jackson nell'agosto 1804, riprese a visitarne i dintorni, a volte insieme al botanico ufficiale della colonia George Caley, spingendosi a nord fino al fiume Hunter. Il 23 maggio 1805 si imbarcò alla volta dell'Inghilterra sul rabberciato Investigator insieme a Ferdinand Bauer, rientrato dalle isole Norfolk. Portava con se un erbario di 1200 piante, semi, minerali e collezioni zoologiche.  Prime pubblicazioni: uno scandalo e un disastro finanziario Ad ottobre i due amici erano di ritorno in Inghilterra. Per entrambi era giunto il momento di passare per uno dagli schizzi agli acquarelli, per l'altro dalla raccolta allo studio. Il progetto comune era la pubblicazione di una Flora complessiva dell'Australia, con i testi di Brown e le illustrazioni di Bauer. Il botanico poté dedicarsi quasi a tempo pieno al progetto grazie alla Linnean Society, che lo assunse come impiegato e bibliotecario. Era ancora ben lontano dalla meta quando, nel 1808, Dryander (il segretario e bibliotecario di Banks) gli chiese di scrivere una monografia sulle Proteaceae, in modo che egli potesse utilizzare le sue denominazioni nella nuova edizione di Hortus Kewensis che stava allestendo con il capo giardiniere Aiton. Brown accettò, studiando in modo molto accurato non solo le Proteaceae che aveva raccolto personalmente in Australia e in Sud Africa, ma anche le piante vive della collezione del mercante George Hibbert, gli erbari di Banks, Smith, Lambert e altri; poté anche esaminare brevemente le raccolte di Labillardière. Il saggio fu pronto all'inizio del 1809 e Brown lo lesse nel corso di quattro sedute della Linnean Society, tra gennaio e marzo. La pubblicazione però tardò fino al marzo 1810, quando apparve sia nella rivista della società con il titolo On the Proteaceae of Jussieu sia come volume a sé con il titolo On the natural order of plants called Proteaceae. Com'è chiaro da questi titoli, Brown non segue più la classificazione linneana (che già lo aveva lasciato insoddisfatto in Australia, ma che aveva provvisoriamente conservato per comodità) ma quella "naturale" di Antoine Laurent de Jussieu. Egli propone una nuova classificazione della famiglia, servendosi per la prima volta anche dell'analisi del polline; ne discute la distribuzione geografica; stabilisce due sottofamiglie, basandosi sulla contrapposizione tra frutti deiscenti e indeiscenti; descrive 404 specie e 38 generi, 18 dei quali nuovi. Il saggio segnò il riconoscimento scientifico di Brown, ma fu anche seguito da aspre polemiche. Poco dopo le conferenze alla Linnean Society, quindi molti mesi prima della pubblicazione a stampa del saggio di Brown, uscì On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, dopo una breve parte iniziale realmente dedicata alla coltivazione di queste piante firmata da Joseph Knigth, il giardiniere di Hibbert, presentava un'ampia revisione tassonomica della famiglia. Non era firmata ma l'autore fu facilmente identificato in Richard Salisbury che già in Paradisus londinensis (1806) aveva trattato diverse Proteaceae. Egli aveva assistito alle conferenze di Brown e, secondo la ricostruzione corrente, aveva memorizzato il nomi dei suoi nuovi generi; ora ne anticipava la pubblicazione, "rubandoli" al vero autore. Accusato di plagio, fu di fatto ostracizzato dalla botanica britannica. Brown stesso fu profondamente scioccato e scrisse di Salisbury in questi termini: "Non so che cosa pensare di lui tranne che sia un briccone e un pazzo". Nel 1810 Brown finalmente terminò quella che riteneva la prima parte della sua flora australiana; la pubblicò a proprie spese, senza illustrazioni, come Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen, vol. 1; la numerazione del testo iniziava a p. 145, perché egli prevedeva una prefazione da aggiungere in ristampa. Le vendite furono così scarse che il botanico ritirò il volume dal commercio e rinunciò a scrivere sia la prefazione sia i volumi successivi. Solo vent'anni dopo sarebbe uscito un supplemento, dedicato alle Proteaceae scoperte nel frattempo. Anche il volume con le illustrazioni di Bauer (1813) fu un fiasco totale. Nonostante il disastro finanziario, il libro di Brown è una pietra miliare della botanica che segna il vero inizio dello studio sistematico della flora australiana, con la pubblicazione di 2040 specie, oltre metà delle quali nuove, e importanti contributi anche metodologici alla sistematica; vengono stabilite nuove famiglie (all'epoca si chiamavano ordini), molte delle quali tuttora accettate, e definiti in modo più preciso i criteri di classificazione delle famiglie stesse, all'epoca ancora piuttosto fluidi,  Brown diventa il Giove della botanica Il 1810 segnò per Brown anche un'importante svolta professionale. In seguito alla morte di Dryander, Banks lo assunse come segretario e bibliotecario, con uno stipendio annuo di 200 sterline e l'uso di un alloggio privato a Soho Square. Occuparsi di quella immensa biblioteca e di quel grandioso erbario, garantendone l'accesso ai numerosi visitatori, era tutt'altro che una sinecura. Per Brown, significò anche allargare i suoi interessi a nuove piante e nuove aree geografiche. Ad esempio, nel 1814 in appendice di A voyage to Abyssinia di Henry Salt pubblicò una lista di 146 piante abissine e nel 1818 l'erbario raccolto da Christian Smith in Congo. Nel 1820, alla morte di Banks, Brown ne ereditò la biblioteca e l'erbario con la clausola che, alla sua stessa morte, fossero trasferiti al British Museum. Nel 1827 egli anticipò la volontà del suo benefattore facendone dono al Museo, garantendosene però il controllo come Curatore delle collezioni banksiane; nel 1837, quando il dipartimento di Storia naturale venne diviso in tre sezioni, egli fu nominato primo curatore del dipartimento di botanica, incarico che mantenne fino alla morte. La sua posizione al British Museum ne faceva una delle figure più importanti della botanica britannica e gli permetteva di continuare a fare ciò che più amava: studiare meticolosamente le piante e le loro strutture microscopiche. Non a caso per ben due volte rifiutò una cattedra universitaria: non solo quella di Edimburgo, che implicava l'insegnamento della medicina, ma anche quella di botanica di Glasgow, per la quale caldeggiò la candidatura di William Jackson Hooker. Brown era un grande osservatore, uno sperimentatore metodico e rigoroso, uno scienziato aperto all'innovazione. Queste qualità emergono pienamente dalle sue scoperte degli anni '20 e '30. Nel 1827, in un saggio dedicato al nuovo genere Kingia, fu il primo a riconoscere le differenze fondamentali tra gimnosperme e angiosperme (anche se lui non le chiamava ancora così): mentre le ultime hanno semi racchiusi in un ovario (solitamente il frutto), le prime non hanno né fiori né frutti e i semi si presentano "nudi" e disposti sulle scaglie di un cono o pigna. E' sempre del 1827 la scoperta più celebre al di fuori della botanica. Mentre studiava al microscopio granuli di polline di Clarkia pulchella in sospensione acquosa, egli notò che essi erano in continuo movimento e che tale movimento avveniva in direzioni casuali. Dapprima pensò che i granuli fossero vivi, ma poi ripeté l'esperimento con moltissimi materiali diversi, organici e inorganici, verificando che il movimento avveniva sempre nello stesso modo. Egli non propose una spiegazione del fenomeno, tranne osservare che doveva essere un riflesso della struttura molecolare della materia. La spiegazione di quello che è noto come "moto browniano" arriverà molti anni dopo: nel 1905 da parte di Albert Einstein. Nel 1831, mentre studiava i meccanismi di impollinazione di piante delle famiglie Orchidaceae e Asclepiadeaceae, Brown notò nella cellule delle orchidee la presenza di un struttura che poi osservò anche in altre piante e la denominò "nucleo" della cellula. Il nucleo era già stato osservato in precedenza, forse fin dal Seicento dal microscopista olandese Leeuwnhoek; lo aveva notato e disegnato anche Franz Bauer a partire dal 1802, ma Brown fu il primo a dargli il nome. Sia lui sia Bauer però pensavano che fosse presente solo nelle monocotiledoni. Brown era altamente apprezzato dai suoi contemporanei; Humboldt lo definì "botanicorum facile princeps" e von Martius "Jupiter Botanicus", certo in riferimento anche al suo ruolo di padre padrone del dipartimento di botanica del British Museum. Come figura anche istituzionale, fu membro di molte società scientifiche come la Reale accademia svedese delle Scienza, la Reale accademia olandese delle Scienze e delle Arti, l'Accademia americana delle Arti e delle Scienze. Aveva un particolare legame con la Linnean Society: nel 1822 si era dimesso da impiegato, era stato immediatamente accolto come membro, poi entrò a far parte del Consiglio e nel 1828 fu nominato vicepresidente, presidente dal 1849 al 1853, quindi nuovamente vicepresidente fino alla morte. Brown era innegabilmente un grande scienziato, che qualcuno considera addirittura il maggiore botanico del suo tempo; ma la sua meticolosità e la sua dedizione al lavoro ebbero anche un risvolto negativo. Non amava delegare, con il risultato che molti esemplari raccolti da botanici e viaggiatori delle generazioni successive finivano di attendere il loro turno nei depositi del British Museum, in attesa che potesse occuparsene. Era il caso in particolare delle piante australiane, che egli tendeva a considerare la sua riserva di caccia. Il risultato fu che molte delle sue stesse raccolte rimasero inedite e che la prima opera importante sulla flora australiana dopo il Prodromus, Flora australiensis di George Bentham, iniziò ad uscire solo dopo la sua morte. Quale fosse l'atteggiamento dei naturalisti più giovani verso questo mostro sacro (anche fisicamente: era alto, imponente, severo, di poche parole e di spirito tagliente) ce lo racconta un aneddoto che ha per protagonista Charles Darwin. Nel corso del famoso viaggio attorno al mondo a bordo del Beagle, aveva visitato anche l'Australia e sapeva che il vecchio botanico era ansioso di aver da lui qualche esemplare stuzzicante. Ma lui, convinto che sarebbero finiti a prendere polvere nei magazzini del British, non aveva nessuna intenzione di accontentarlo. Così, quando alla fine lo incontrò, lo distrasse regalandogli un po' di legno fossile (i fossili erano una passione comune). In una lettera commentò: "Credo che il mio legno silicizzato abbia disselciato il cuore di Mr. Brown".  Omaggi floreali e no Robert Brown morì ottantacinquenne nel 1858 nell'alloggio di Soho Square dove abitava dal 1810. A ricordarlo vi è stata posta una targa, ma i luoghi a lui legati sono molti altri: nell'Australia meridionale il monte Brown che scalò durante la spedizione Flinders e oggi ospita un parco nazionale a lui dedicato e in Tasmania il fiume Brown; non mancano località che mai visitò, come il Capo Brown in Groenlandia, così denominato in suo onore da William Scoresby, o il monte Brown in Canada, omaggio di David Douglas, Le piante con eponimo brownii o brownianus si contano a centinaia; ci sono poi due generi, ovviamente australiani. A dedicargli il primo fu James Edward Smith che lo chiamò Brunonia; scopriamo perché grazie alle frasi iniziali del suo An Account of a new Genus of New Holland Plants named Brunonia, letto durante la seduta del 6 febbraio 1810 della Linnean Society, di cui Smith era fondatore e presidente: "Per la conoscenza della pianta che mi accingo a presentare, sono obbligato a Mr. Brown, bibliotecario della Società, che la scoprì nel corso delle sue ricerche botaniche in Nuova Olanda. Una parte assai interessante della sua ricca messe in quel paese occupa un'ampia porzione di questo volume delle nostre Transactions. Con una simile prova del suo genio e della sua abilità davanti ai nostri occhi, qualsiasi testimonianza in tal senso da parte mia sarebbe superflua, ma sono ansioso di cogliere l'opportunità, che egli ha accettato dietro mia ardente sollecitazione, di rendere giustizia ai suoi meriti dedicandogli questo genere nuovo e molto particolare. Poiché esiste già un genere Brownea in memoria dello studioso della storia naturale della Giamaica [Patrick Browne], per evitare ogni ambiguità e mantenere la massima somiglianza possibile con il suo nome, sono obbligato a ricorrere all'espediente, non eccezionale e autorizzato da precedenti, di chiamare il mio genere Brunonia". L'espediente usato da Smith consiste nell'usare l'equivalente latino di Brown, Bruno (gen, Brunonis). Qualche mese più tardi, Brown usò i nomi di Smith nel Prodromus; poiché la conferenza di Smith venne pubblicata solo nel 1811, la priorità di pubblicazione del genere spetta a lui stesso, e non a Smith. In tal modo involontariamente Brown ha violato un tabù della terminologia botanica, dedicando un genere a se stesso. Brunonia R.Br. (oppure Brunonia Smith ex R.Br.) è un genere curioso al di là di questo aneddoto. Smith lo aveva scelto perché costituiva un vero enigma tassonomico. Sembrava infatti in relazione con molte famiglie naturali, ma era difficile attribuirla con certezza all'una piuttosto che all'altra. L'incertezza non si è sciolta con il passare del tempo. In passato è stato attribuito a una famiglia propria, Brunoniaceae, ma a partire dal 2003 è stato trasferito nelle Goodeniaceae, dalle quali per altro differisce perché è l'unico con fiori a simmetria radiale, ovario supero e semi privi di endosperma. Oggi gli è attribuita un'unica specie, B. australis, un'erbacea annuale o perenne con foglie riunite in una rosetta basale, da cui emergono esili scapi che portano alla sommità una densa infiorescenza a capolino di numerosi piccoli fiori blu cielo o più raramente malva. Piuttosto diffusa, è presente in tutto il paese; predilige suoli sabbiosi o rocciosi e ambienti aridi e aperti, ma non ne è esclusiva. Si trova infatti anche in boscaglie e foreste aperte. Le infiorescenze ricordano quelle delle Scabiosa o della Knautia, da cui il nome comune blue pincushion. Un secondo omaggio è arrivato in tempi molto più recenti. Nel 1964 l'olandese Bremekamp decise di creare un nuovo genere per accogliere le specie australiane del genere soppresso Aporuellia (famiglia Acanthaceae). Poiché tre di queste specie erano state raccolte e descritte per la prima volte da Robert Brown (che le aveva assegnate al genere Ruellia) lo chiamò Brunoniella in suo onore. Comprende sei specie, cinque endemiche dell'Australia e una della Nuova Caledonia. Sono perenni tuberose, prostrate o erette, quasi tutte nane, con rami spesso scanalati longitudinalmente o appiattiti, foglie in coppie opposte ai nodi e fiori con corolla imbutiforme solitari o raccolti in spighe lasche. L'ambiente tipico è il sottobosco delle boscaglie e delle foreste umide dell'Australia settentrionale o nord-orientale. Anche se esistono anche altri colori, anche per questo genere il colore dominante dei fiori è l'azzurro,

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed