|

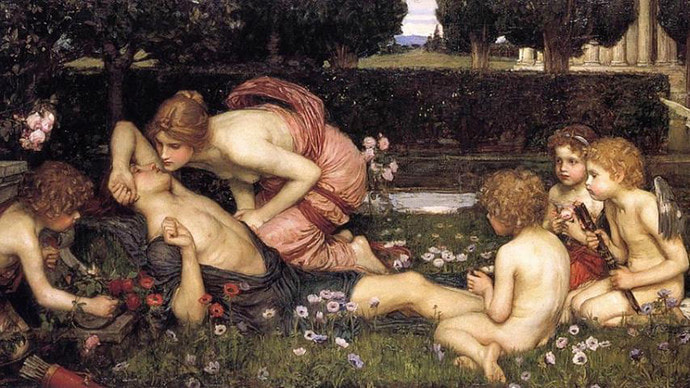

Circa due mila anni fa, in una data imprecisata tra il 17 e il 18 d.C., a Tomi, sulle sponde del mar Nero, moriva in esilio il poeta Publio Ovidio Nasone. Come egli stesso aveva auspicato, i suoi versi da due millenni continuano ad essere letti e le storie che aveva intrecciato nel suo capolavoro, Le metamorfosi, si sono impresse profondamente nel nostro immaginario collettivo. Il tema principale del grande poema è appunto la trasformazione, la metamorfosi da una natura all'altra: i suoi giovinetti, le sue ninfe, le sue donne innamorate, le sue madri dolorose si trasformano in pietre, in fiumi, in fontane, nell'aerea eco, in animali, in vegetali. Le metamorfosi vegetali sono appena una dozzina, ma alcune sono tra le più celebri, soggetto ricorrente di centinaia di opere d'arte: basti citare il mito di Apollo e Dafne e quello di Narciso. Anche le denominazioni delle piante devono qualcosa ad Ovidio: raccontando storie affascinanti sull'origine di alberi e fiori, il poeta latino ha tramandato alle generazioni successive anche i loro antichi nomi (anche se spesso non li usiamo per le stesse piante): narciso, cipresso, giacinto, loto... Inoltre, ha offerto ai botanici un deposito di nomi suggestivi, cui attingere per le loro denominazioni classicheggianti. Dunque non stupiamoci se anche lui è celebrato da un genere botanico, Ovidia, molto affine a un altro dei "suoi" generi: Daphne. Dal mito di Dafne a quello di Narciso Nel suo grande poema epico-mitologico Le metamorfosi, il poeta latino Ovidio (43 a.C.-17/18 d.C.) raccoglie e rielabora circa 250 miti greci, molti dei quali raccontano la trasformazione di esseri umani in elementi naturali di varia natura. Egli non fu certo l'inventore del genere: probabilmente esisteva già una tradizione in tal senso nella letteratura ellenistica; sappiamo, ad esempio, che il medico e poeta Nicandro di Colofone scrisse delle Metamorfosi in cinque libri che trattavano di esseri umani trasformati dagli dei in animali e in piante. Le origini di queste storie erano antichissime; molte erano miti eziologici (dal gr. aitia, "causa" e logos, "discorso", "racconto sulle cause") intesi a spiegare l'origine di un nome, di un'usanza, di un rito. Ma mai prima di Ovidio questi racconti ancestrali avevano assunto una veste tanto viva, e allo stesso tempo tanto profondamente umana. Anche se molti di questi miti ci sono giunti anche attraverso altre fonti (e altre varianti, visto che anche i miti sono soggetti a continue metamorfosi) la versione delle Metamorfosi è spesso quella che si maggiormente impressa nella memoria, e ha contribuito a consegnarli alla cultura occidentale, all'immaginario collettivo e alla storia dell'arte. All'interno del grande poema, le storie in cui i protagonisti lasciano l'aspetto umano per trasformarsi in alberi o fiori sono appena una dozzina, ma alcune sono tra le più indimenticabili. Talvolta (ma è l'eccezione, non la regola) il nome con cui Ovidio designa la persona e la pianta corrispondente è entrato direttamente nella nomenclatura botanica, ma più spesso ha seguito vie traverse. E' il caso della prima dendromorfosi (ovvero "trasformazione in albero") che ci viene incontro nel primo libro, forse la storia più famosa di tutte: il mito di Apollo e Dafne (I, 452-567). Colpito dalla freccia d'oro di Cupido, che ha irriso, Apollo si innamora perdutamente della ninfa Dafne, che, al contrario, colpita da una freccia di piombo, lo detesta. Dunque, alle sue profferte, fugge, finché, quando il dio sta per sopraffarla (è un tentato stupro, uno dei tanti di questo libro) prega il padre, il fiume Peneo, di sottrarla all'oltraggio con una metamorfosi. Non ha finito di parlare che "il petto morbido si fascia di fibre sottili, i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami; i piedi, così veloci un tempo, s'inchiodano in pigre radici, il volto svanisce in una chioma: solo il suo splendore conserva". Dafne (o meglio Daphne) è anche il nome greco dell'alloro, Laurus nobilis, e il mito (lasciando da parte significati simbolici e metaforici) ha la funzione di spiegare il sacro legame tra la pianta ed Apollo. In Ovidio, però, che scrive in latino, questo legame etimologico si perde. A recuperare Daphne penseranno, molti anni dopo, i botanici. Nella Naturalis Historia di Plinio si parla di un arbusto "alessandrino" detto Chamaedaphne, "alloro nano". Nel Cinquecento, incomincia ad essere identificata con un arbusto con foglie persistenti che ricordano in qualche modo l'alloro; Mattioli la chiama alla latina Laureola, ma aggiunge che i greci la chiamano Daphnoide. E' questa la situazione fino a Linneo che, prima in Flora lapponica, poi in Hortus Cliffortianus, quindi definitivamente in Species Plantarum, crea il genere Daphne, separandolo da Thymelaea. In Hortus Cliffortianus (dopo, purtroppo per me, perderà questa abitudine) spiega anche chiaramente perché: "Dato che il nome Thymelaea è ambiguo, la chiamo Daphne, come sinonimo superfluo di Laurus". Insomma, la parola c'era (grazie anche ad Ovidio) e tanto valeva usarla. E così la bella ninfa amata da Apollo in botanica ha subito un'altra inattesa trasformazione, dando il suo nome a questo genere bellissimo, ma super tossico. Più avanti nel I libro (689-712) troviamo un mito molto simile; cambiano solo i nomi dei protagonisti (e l'atmosfera): l'inseguitore è Pan, l'inseguita è la ninfa Siringa (in greco Syrinx). Quando sta per essere raggiunta, invoca le ninfe, che la trasformano in canne palustri. Il dio si consola, traendone uno strumento musicale, il flauto di Pan o siringa. Nessun pianta porterebbe il suo nome, se non fosse per un'alzata d'ingegno di Clusius, che decide di battezzare Syringa due piante portate da Costantinopoli dal suo amico Ogier Ghislain de Busbecq, diversissime tra loro ma accomunate da fusti cavi (l'ho raccontato qui). Il botanici successivi, dai Bauhin a Tournefort, perpetueranno l'equivoco, fino a Linneo che riserverà Syringa al lillà. Altro mito famosissimo nel libro III (339-510), probabilmente l'unico caso in cui Ovidio sta parlando della stessa pianta a cui pensiamo anche noi (o almeno, a una delle sue specie), con un nome conservato per tradizione ininterrotta. E' il narciso (narcissus), metamorfosi di Narciso, che come tutti sappiamo si innamora della propria immagine, e, nella versione di Ovidio, si lascia morire di languore per quell'amore impossibile. Quando le sue sorelle vanno a seppellirne il corpo, non lo trovano: "al posto suo scorsero un fiore, giallo nel mezzo e tutto circondato di petali bianchi". La versione greca del mito è più cruenta: Narciso si trafigge con la stessa spada con la quale si era dato la morte un innamorato respinto. Quanto al narciso (senza cercare di identificare la specie, forse N. poeticus), si tratta di una pianta mediterranea, che orna i nostri giardini fin dall'antichità, quando probabilmente iniziò anche ad essere coltivata per l'industria profumiera. Il nome greco è narkissos, in cui riconosciamo la radice narko-, "che dà sopore", in riferimento al profumo greve e lievemente ipnotico. Il primo a parlarne in tal senso è Teofrasto, nel suo trattato sugli odori. Dioscoride riferisce di alcuni usi medici, mentre Plinio ne descrive tre specie, una dai fiori purpurei, una con corolla bianca e coppa aranciata, l'altra identica ma con coppa verdastra. Grazie a Plinio, ma probabilmente anche alla popolarità di Ovidio, il nome Narcissus entra di gran carriera negli erbari medievali e rinascimentali, dove viene usato con grande liberalità per designare svariate bulbose; ad esempio, nei commentari di Mattioli, oltre a diverse specie di narcisi, sotto il nome Narcissus sfilano Pancratium maritimum, Hyacinthoides italica, un tulipano, un bucaneve e un Leucojum. Il genere come lo conosciamo noi è istituito da Tournefort e validato da Linneo. Per inciso, anche se non è protagonista di alcuna metamorfosi, anche un altro personaggio di questo episodio è entrato nella terminologia botanica: si tratta di Liriope, la madre di Narciso. Ovidio la definisce "l'azzurra Liriope" e tanto bastò al buon padre Loureiro per attribuire il suo nome a un genere che comprende specie con fiori (e talvolta bacche) azzurri.  Metamorfosi e piante misteriose Nel libro IV (190-270) il mito di Leucotoe e Clizia ci riserva una doppia metamorfosi. La storia è un po' meno nota, e vale la pena di sintetizzarla. Un tempo il Sole amava Clizia, ma ora nel suo cuore c'è posto solo per Leucotoe. Assunte le sembianze della madre di lei, si introduce nella stanza dell'amata e la violenta. Clizia lo riferisce al padre della fanciulla, che la fa seppellire viva in una profonda buca. Il Sole non può soccorrerla, ma dalla terra che egli irrora con nettare profumato "un virgulto d'incenso, allungando nel suolo le radici, si erse e ruppe il tumulo con la cima". Ovviamente, ora il dio detesta profondamente Clizia, che non può darsi pace: senza prendere cibo, non si alza più da terra, intenta solo a seguire con lo sguardo il percorso del Sole. Finché, dopo nove giorni, anche lei si trasforma: "Si dice che il suo corpo aderisse al suolo e che un livido colore trasformasse parte del suo incarnato in quello esangue dell'erba; un'altra parte è rossa e un fiore simile alla viola le ricopre il volto. Malgrado una radice la trattenga, sempre si volge lei verso il suo Sole, e pur così mutata gli riserba amore". Come abbiamo già visto in questo post, il termine incensum può indicare qualsiasi sostanza che, quando viene bruciata, emette fumo aromatico; dunque è davvero impossibile capire a quale pianta si riferisse Ovidio parlando di "virgulto d'incenso". Di sicuro, non apparteneva al genere Leucothoe, creato a inizio Ottocento da David Don; provenienti dal Nord America e dall'Asia orientali, questi arbusti erano ignoti a greci e romani, e non hanno neppure foglie aromatiche. Quanto a Clizia (in greco Clytie) non ha lasciato traccia nelle denominazioni botaniche. Resta da capire in quale pianta si sia trasformata: certo non nel girasole, come nel quadro di Evelyn De Morgan (e come molti pensano, compreso Montale), ovvero Helianthus annuus, una pianta di origine nordamericana. Un'ipotesi più verosimile potrebbe essere una specie di eliotropio: Heliotropium significa per l'appunto "che si rivolge al sole". Anche se la corrispondenza con la descrizione di Ovidio non è perfetta, gli eliotropi vivono in luoghi aridi, hanno foglie grigiastre e talvolta fiori violacei. La prossima metamorfosi vegetale si trova nel libro VIII (611-724): i buoni vecchi Filemone e Bauci ottengono dagli dei di morire insieme, e dopo la morte sono trasformati in una quercia e un tiglio con i tronchi uniti. Un mito commovente di cui si ricordò il botanico cileno di origine tedesca Rodolfo Armando Philippi che, in onore di sua moglie, nel 1894 battezzò Baucis lavandulifolia una graziosa Asteracea cilena. Purtroppo il nome non è valido, essendo già stata pubblicata proprio da David Don come Brachyclados lycioides. Nel libro IX (324-393) di nuovo una doppia metamorfosi con il mito di Driope: giovane madre, con il bimbo lattante in braccio va ad offrire una corona alle ninfe che vivono nei pressi di uno stagno. Per fare giocare il piccolo, raccoglie un fiore purpureo di "loto d'acqua", ma orrore! dallo stelo spezzato sgorgano gocce di sangue, e la malcapitata incomincia a trasformarsi in albero. Ha capito troppo tardi che il loto altri non è che la ninfa Lotide, che ha assunto quell'aspetto per sfuggire a Priapo. Prima di essere del tutto avvolta nella corteccia, raccomanda di insegnare al bimbo a diffidare dagli stagni e a non raccogliere fiori: bisogna rispettare gli alberi, perché in ogni arbusto può nascondersi una dea. Non è chiaro in quale albero si trasformi Driope (divenuta un'Amadriade, una ninfa degli alberi), e tanto meno che cosa sia il "loto d'acqua". Certo non è quello che noi chiamiamo loto, ovvero Nelumbo nucifera, una pianta acquatica indiana forse non nota agli antichi, tanto più che Lotide si è trasformata in un albero o in un arbusto. Con la parola loton / lotus gli antichi designavano in effetti tante piante diverse. La prima in ordine di apparizione, e anche la più celebre, compare nell'Odissea: è il loto dei lotofagi, certamente un albero o un arbusto con frutti eduli. Teofrasto conosce due gruppi di loti, quelli erbacei e quelli da fiore, ciascuno con diverse specie. Plinio ne distingue tre categorie: arboree (tra cui una specie con fiori purpurei detta anche Celtis), erbacee, acquatiche; Dioscoride si occupa essenzialmente dei loti erbacei. I grandi commentatori del Rinascimento cercano di fare chiarezza e si accapigliano sulle identificazioni. Il risultato è che la terminologia botanica pullula di loti veri o presunti: lo portano come epiteto l'acquatica Nymphaea lotus, forse il loto sacro degli Egizi; l'africano Ziziphus lotus, il giuggiolo comune, un buon candidato per il loto dei Lotofagi; l'improbabile Dyospirus lotus, parente dei kaki da frutto, che arriva dalla Cina, e in Europa non è attestato prima del 1597. Ma c'è anche un genere Lotus, istituito e validato dalla solita coppia Tournefort / Linneo, che corrisponde (forse) ad alcuni dei loti erbacei di Teofrasto e Dioscoride.  Gran finale: le metamorfosi del libro X Siamo giunti al gran finale, ovvero al libro X: non l'ultimo delle Metamorfosi, ma l'ultimo in cui compaiono dendromorfosi, ben quattro. Si inizia con il mito di Ciparisso (X,106-141), un altro amato di Apollo; il giovane è affezionatissimo ad un cervo di belle forme e mansueto carattere, che un giorno uccide per errore. E' così disperato che chiede al dio di trasformarlo in modo tale che il suo pianto duri in eterno. Ecco dunque come nacque il cipresso (in greco Kyparissos), l'albero del lutto. Come nel caso di Dafne, la lingua latina in cui scrive Ovidio spezza il legame etimologico tra eroe e pianta e il mito non lascia tracce nella terminologia botanica, dove il cipresso entra con il suo nome latino Cupressus, mentre il termine greco è presente solo nell'eponimo cyparissias "simile al cipresso", per piante con foglie lineari come quelle del cipresso, ad esempio l'euforbia cipressina Euphorbia cyparissias. Pochi versi dopo, un altro mito celeberrimo, quello del giovinetto Giacinto (X, 162-219), in greco Hyakinthos, vittima involontaria di Apollo durante una gara di lancio del disco. Come per il mito di Narciso, la versione di Ovidio è edulcorata: il ragazzo viene colpito accidentalmente da un rimbalzo del disco, mentre nel mito originale il lancio di Apollo viene deviato per gelosia da Zefiro. L'esito è lo stesso: nonostante le sue conoscenze mediche, il dio non riesce ad fermare l'emorragia e Giacinto muore dissanguato. Subito dopo però rinasce come fiore: "il sangue, che sparso al suolo aveva rigato il prato, ecco che sangue più non è, e un fiore splendente della porpora di Tiro spunta, della forma che hanno i gigli, solo che purpureo è il suo colore". Per rendere eterno il suo dolore, il dio scrive di sua mano sui petali il lamento AI AI. Il mito di Giacinto è stato variamente interpretato, per lo più come metafora della morte e della rinascita primaverile della natura; probabilmente è antichissimo, visto che il nome dell'eroe è pregreco. La pianta è citata già da Omero ed è stata variamente identificata (tra l'altro, come Scilla bifolia); è descritta da Dioscoride come una bulbosa con fiori disposti in un racemo inclinato e citata da Plinio, che però probabilmente non l'ha mai vista. Quale pianta fosse il giacinto di Ovidio non lo sapremo mai: il giglio martagone, il gladiolo, o ancora Delphinium ajacis, le identificazioni si sprecano. Di certo i giacinti come li intendiamo noi arrivano dal Mediterraneo orientale, e infatti a recuperare il nome, proprio sulla scorta di Ovidio, sono i botanici rinascimentali; secondo quanto racconta Mattioli, che è anche il primo a descriverlo, Hyacinthus orientalis, importato dall'Asia occidentale, fiorì per la prima volta nell'orto botanico di Padova nel 1590. A istituire e a convalidare il genere Hyacinthus sono nuovamente Tournefort e Linneo. Più avanti nello stesso libro, introdotto da effetti speciali ("Cose orrende canterò. Allontanatevi, figlie, e voi, padri") ecco il mito di Mirra (X, 298-502), ben noto anche per aver fornito il soggetto a uno dei capolavori di Alfieri; ed è anche uno dei vertici poetici delle Metamorfosi per pathos e penetrazione psicologica. Ma sintetizziamo al massimo: la sventurata principessa Mirra, dopo essersi congiunta con l'inganno al padre Cinira, gravida, fugge fino a raggiungere la terra di Saba. Giudicandosi indegna dell'uno e dell'altro, invoca gli dei perché la bandiscano sia dal mondo dei vivi sia da quello dei morti. In lacrime, viene trasformata in un albero che stilla gocce aromatiche: "Benché col corpo abbia perduto la sensibilità di un tempo, continua a piangere e dall'albero trasudano tiepide gocce. Lacrime che le rendono onore: la mirra, che stilla dal tronco, da lei ha nome, un nome che mai il tempo potrà dimenticare". Dunque Mirra, più che all'albero, dà il nome alla sua resina aromatica, proprio la stessa che i re Magi portano in dono a Gesù bambino insieme all'oro e all'incenso. Già conosciuta nell'antico Egitto, dove entrava nei riti dell'imbalsamazione, è citata nella Bibbia ed era molto apprezzata da Greci e Romani, che lo usavano come profumo, aromatizzante, medicinale. Il termine greco myrrha (e il suo equivalente latino) sono un prestito dall'ebraico mor, da una radice che significa "amaro". La resina è ricavata da vari alberi o arbusti del genere Commiphora, il più importante dei quali è C. myrrha. Ed eccoci all'ultimo mito (X, 503-559; 681-739), strettamente collegato a quello precedente: sotto la scorza arborea, la gravidanza di Mirra prosegue, e giunto il momento, l'albero è scosso dai dolori del parto, finché, impietosita, Giunone Lucina crea una fenditura da cui fuoriesce un neonato bellissimo: è Adone, in latino Adonis. Frutto di un incesto, è già segnato dal destino avverso, che durante una partita di caccia si manifesterà sotto le spoglie di un feroce cinghiale. All'innamorata Venere, che aveva tentato inutilmente di tenerlo lontano dai pericoli, non resta che tramutarlo in fiore: "Dal sangue spuntò un fiore del suo stesso colore [...]. Ma è un fiore di vita breve, fissato male al suolo, e fragile per troppa leggerezza; deve il suo nome al vento, e proprio il vento ne disperde i petali". Di origine orientale, il mito di Adone come quello di Giacinto allude alla morte e alla rinascita della natura. Il fiore in cui si tramuta non porta il suo nome: è l'anemone, dal gr. anemos, "vento". Ma anche in questo caso l'identificazione non è pacifica; potrebbe essere Anemone coronaria, ma non si tratta dell'unico fiore primaverile di breve durata dalla corolla color sangue. Clusius ipotizza che il fiore di Adone (in Rariorum plantarum historia lo chiama proprio così, flos Adonis) sia un bellissimo fiore con otto petali rosso sangue che ha raccolto nei suoi viaggi in Ungheria; Linneo raccoglie il suggerimento, lo battezza Adonis annua e crea il genere Adonis. E' l'ultima metamorfosi vegetale, ma non l'ultimo mito a suggestionare i botanici. Nel libro XV e ultimo, Ovidio racconta dell'etrusco Tagete (XV, 552-558). Dopo tante storie di uomini trasformati in pietre, animali, piante, è una metamorfosi al contrario: un contadino che sta arando, vede emergere dal terreno una "zolla portentosa", che rapidamente assume forma umana e inizia a parlare, insegnando agli Etruschi l'arte della divinazione. Del mito si ricordò Fuchs (in De historia stirpium commentarii insignes, 1542) per battezzare un'Asteracea messicana che si stava ambientando rapidamente nei giardini europei. Probabilmente il nome è una battuta di spirito, un'allusione alla velocità di germinazione dei tageti che sembrano emergere dal nulla dal terreno come il dio etrusco.  Un riconoscimento per il divino poeta Con tanti intrecci con il mondo vegetale, non stupisce che anche ad Ovidio (qui una sintesi biografica) sia stato dedicato un genere di piante. Il primo a pensarci fu Rafinesque, che nel 1836 separò da Commelina una specie che assegnò al nuovo genere Ovidia; oggi è considerato un sinonimo di Commelina. E' invece valido il genere Ovidia creato dallo svizzero Carl Meissner nel 1857. Il botanico, allievo di de Candolle, nell'ambito della revisione della famiglia Thymelaeceae per il XV volume del Prodromus, lo istituì staccando da Daphne due specie sudamericane. La dedica è raffinata e la motivazione esplicita: "Questo genere, diverso da Daphne, Wikstroemia e Daphnopsis per lo stilo allungato, e da Edgewortia per i fiori superiormente ricurvi, è dedicato al divino poeta che in versi bellissimi raccontò la metamorfosi di Dafne nell'alloro". Questo piccolo genere comprende due sole specie, assai affini all'europea Daphne, con areale disgiunto. La prima, Ovidia sericea, scoperta solo nel 2004, vive nelle Ande centrali boliviane e si distingue per le foglie persistenti fittamente ricoperte di indumento bianco; la seconda, O. andina, è un endemismo del Cile centrale, una specie piuttosto polimorfa che ad alta quota vive nel sottobosco delle foreste subalpine di Nothofagus. E' un bell'arbusto dalla chioma arrotondata da giovane, ma poi piuttosto sparso, con foglie persistenti, ellittiche, molto simili a quelle delle nostre Daphne, e fiori crema, profumati, raggruppati in cime terminali, seguiti da bacche bianche o rosse. Come le sorelle europee, è tossica e viene evitata dal bestiame. Una breve presentazione nella scheda.

3 Comments

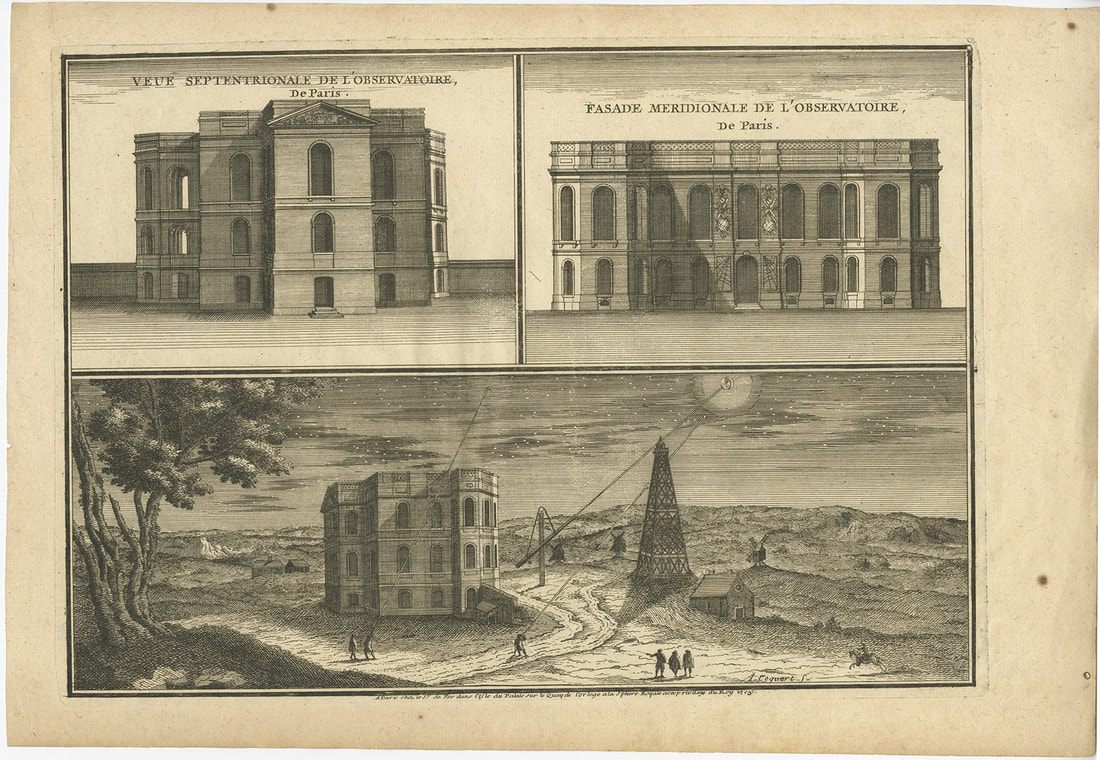

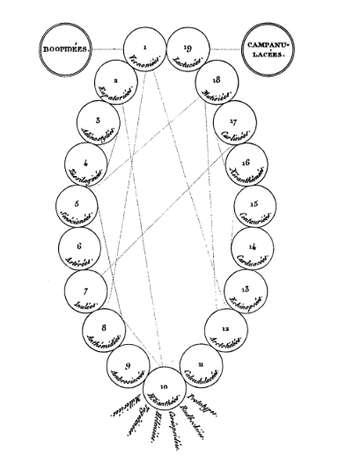

Ultimo esponente di un'illustre famiglia di astronomi, Henri Cassini (ovvero Cassini V) fu costretto a rompere la tradizione, e invece che di astri si occupò di... Aster, o meglio di Asteraceae. Di questa immensa famiglia, la più estesa tra le piante da fiore, elaborò la prima classificazione, così puntuale e innovativa da gettare le basi di tutte le sistematizzazioni successive. Fu il primo a raggruppare i generi in tribù e a intuire relazioni ed affinità evolutive tra i diversi gruppi. La sua impronta è tuttora largamente presente nelle denominazioni della famiglia, con circa 130 dei generi da lui stabili tuttora validi. Tra le specie che ha descritto e denominato, molto opportunamente per un discendente di astronomi, non poteva mancare la stella alpina, Leontopodium alpinum Cass.; e non stupisce che Cassinia, il genere con cui Robert Brown volle onorarlo, appartenga alla famiglia Asteraceae.  Una nascita all'Osservatorio Il 9 maggio 1781, nell'appartamento di famiglia situato al primo piano dell'Osservatorio di Parigi, viene alla luce Alexandre Gabriel Henri Cassini (d'ora in avanti, lo chiameremo semplicemente Henri, come spesso si firmava). Il suo destino sembra già tracciato: come il trisnonno Giovanni Domenico, detto Cassini I (1625-1712), il bisnonno Jacques, detto Cassini II (1677-1756) e il nonno César-François, detto Cassini III (1714-1784), studierà astronomia e a suo tempo dirigerà l'Osservatorio. Da più di un secolo i Cassini si tramandano quell'incarico di padre in figlio, e dal 1771 con Cassini III il titolo di "Direttore generale" dell'Osservatorio è diventato anche formalmente ereditario, così come il diritto di abitare in quell'appartamento. Nel 1784, Jean-Dominique, detto Cassini IV, che già da tempo affianca l'anziano padre, ne prende puntualmente il posto. Cerca di convincere il re a finanziare un rinnovamento dell'edificio e delle attrezzature ormai obsoleti e intanto completa la carta generale di Francia (la "carta di Cassini") iniziata da suo padre. Nel 1787 partecipa alle rilevazioni per stabilire la distanza esatta tra gli osservatori di Greenewich e Parigi. Al piccolo Henri incominciano ad essere impartite le prime nozioni di astronomia. Ma la storia si incarica di rimescolare le carte. Il 16 luglio 1789, due giorni dopo la presa della Bastiglia, trecento rivoluzionari irrompono nell'Osservatorio alla ricerca di viveri, armi, munizioni; non trovano nulla, ma in mancanza di meglio strappano il piombo della cupola per farne pallottole. Cassini IV è fedele alla monarchia: la sua famiglia è stata grandemente beneficiata dai Borboni, si è imparentata con la nobiltà, ed egli stesso si fregia del titolo di conte. Nel 1791 l'Accademia delle Scienze, al fine di stabilire la lunghezza corretta del metro, decide di effettuare una nuova misurazione del meridiano di Francia (la prima era stata portata a termine nel 1718 da Cassini I e Cassini II ed era stata rettificata da Cassini III nel 1740) e istituisce una commissione apposita, formata da Cassini IV, Legendre, Méchain e Borda. I quattro il 19 giugno vengono ricevuti da Luigi XVI. Il re è perplesso e chiede a Cassini: "Davvero volete misurare di nuovo il meridiano che vostro padre e vostro nonno hanno misurato prima di voi? Pensate di saperlo fare meglio?". Cassini replica: "Sire, non mi lusingo di essere migliore di loro. Ma i miei strumenti sono quindici volte meglio". Il giorno dopo il re prende la fuga, ma viene intercettato a Varennes e arrestato. La situazione precipita anche dalle parti dell'Osservatorio. Cassini IV si scontra con i suoi assistenti che lo accusano di pubblicare a suo nome i loro lavori. Nelle sue memorie, l'astronomo ne traccia un ritratto patibolare: il più vecchio, Nicolas-Antoine Nouet, è l'ex cappellano dell'osservatorio con il quale ha rotto ogni rapporto quando ha saputo che si è spretato e intende sposarsi con la sua serva; il secondo, Jean Perny, avrebbe anche talento, ma una notte è rientrato ubriaco dal suo club giacobino e ha incominciato a tempestare la sua porta con l'elsa della spada gridando "Cassini l'aristocratico a morte!"; il terzo, Alexandre Ruelle, è un disertore che egli ha accolto generosamente e adesso gli si rivolta contro. L'Assemblea nazionale vede le cose diversamente. E' ora che anche all'Osservatorio il monarca Cassini ceda il posto alla repubblica: dovrà dividere le responsabilità alla pari con i suoi tre assistenti, e ciascuno di loro sarà direttore a turno, per un anno; la sua paga sarà dimezzata. Cassini IV dà immediatamente le dimissioni; l'Assemblea nazionale gli dà 24 ore di tempo per sgomberare l'appartamento dove la sua famiglia vive da 122 anni. I Cassini si trasferiscono nel loro castello di Thury. Durante il Terrore, Jean-Dominque è arrestato e rimane in carcere per otto mesi e mezzo. Il Termidoro gli salva la vita. D'ora in avanti dedicherà tutta la vita (lunghissima, visto che morirà nel 1845, a 97 anni) alla stesura di testi polemici in difesa della reputazione scientifica propria e dei suoi antenati.  a.C. e d.C (prima e dopo Cassini) Quando viene cacciato dall'Eden dell'Osservatorio, Henri ha dodici anni. E' evidente che non sarà mai astronomo. Anzi, neppure scienziato, almeno non ufficialmente. Dopo aver completato gli studi, entra in magistratura e percorre una carriera di successo: negli anni napoleonici, è giudice del tribunale di prima istanza della Senna, di cui nel 1811 diventa vice-presidente. Con la restaurazione, diventa consigliere quindi presidente della Corte Reale di Parigi (l'equivalente della corte d'appello) e consigliere della corte di Cassazione. Nel 1831 Luigi Filippo lo nomina pari di Francia. L'anno dopo, a soli cinquant'anni, Cassini V muore di colera, ultimo membro della famiglia. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Eppure anche il nostro Henri Cassini raccoglie, in altro modo, l'eredità scientifica dei suoi avi. Non misura meridiani, non disegna carte, non osserva gli astri con il telescopio; ma nel suo tempo libero studia appassionatamente, disseziona, osserva al microscopio le sue piante preferite: le Asteraceae (il nome prevalente ai suoi tempi era Compositae, ma lui amava chiamarle Synantherées, ovvero "piante con stami caratterizzati da antere fuse in unico corpo"). A chi gli chiedeva perché le avesse scelte, rispondeva che la dissezione di una margherita richiede poca empatia. Oltre a studiarle, le coltivava nel giardino di Thury, facendo anche esperimenti di introduzione soprattutto di specie americane . I suoi studi su questa famiglia (la più vasta delle Fanerogame, con forse 32.000 specie e 1900 generi) sono così importanti che qualcuno ne ha diviso la storia in due ere: prima e dopo Cassini. Anzi è considerato il vero fondatore di questo ramo della botanica, che grazie a lui si chiama sinanterologia. Tra il 1812 e il 1831, Cassini V pubblicò circa 65 articoli, in cui propose la prima divisione delle Asteraceae in tribù, sezioni e sottosezioni. Il suo sistema, pur con aggiustamenti dei tassonomisti successivi, ha gettato le base della classificazione della famiglia fino a tempi molto recenti; anzi si può dire che perdura in altra forma anche oggi, quando le relazioni tra le tribù (molte delle quali coincidono con quelle riconosciute da Cassini) sono studiate sulla base di dati molecolari. Henri Cassini non scriveva in latino, ma in francese e pubblicò buona parte dei suoi articoli nel Dictionnaire des Sciences Naturelles di Cuvier tra il 1816 e il 1830; contemporaneamente articoli sugli stessi taxa uscivano in riviste come il Bulletin des Sciences della Société Philomatique de Paris, il Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle et des Arts et Métiers, Annales des Sciences naturelles, a volte con sovrapposizioni che creano qualche confusione. Il suo intento era stabilire una classificazione naturale delle Asteraceae, secondo la tradizione della scuola tassonomica francese; si basò dunque sull'osservazione minuziosa, sull'analisi sistematica e sul confronto tra il maggior numero possibile di caratteristiche morfologiche, che includono l'ovario, lo stilo, gli stami, la corolla staminata, il capolino, il ricettacolo, le brattee, il portamento, lo scapo, le foglie, il colore delle corolle, senza lasciarsi sfuggire neppure gli elementi più minuti. Il suo sistema, esposto nel 1816 e poi via via perfezionato, suddivide la famiglia in 19 tribù. Originale e suggestivo è anche il metodo di cui si servì per presentare quelle che chiama le "affinità" tra di esse: un diagramma in cui ciascuna tribù, posta in un cerchio, si sistema lungo un'ellisse, accanto alle tribù più vicine. Le Heliantheae, le Asteraceae più tipiche con capolini completi di flosculi ligulati e flosculi del raggio, stanno in basso al centro, le Eupatorieae e le Veronieae con capolini solo discoidi occupano il vertice sinistro, in contrapposizione a Mutisieae e Lactucaceae (= Cichorieae) con capolini solo ligulati posti al vertice destro. Linee continue e tratteggiate suggeriscono altri legami possibili E' stato ipotizzato che il concetto di "affinità" sia stato influenzato dalle teorie evoluzioniste di Lamarck (Philosophie zoologique uscì nel 1809); ma forse per Cassini sarebbe stato poco diplomatico parlare apertamente di evoluzione, dato che, come abbiamo visto, i suoi lavori furono pubblicati per lo più sull'Enciclopedia di Cuvier, che di quelle posizioni fu acerrimo avversario. Cassini fu anche un prolifico creatore di generi: ne descrisse e stabilì 391; molti sono oggi ridotti a sinonimi, ma è significativo della alta qualità del suo lavoro che circa 130 siano ancora accettati, ovvero circa l'8% delle denominazioni della famiglia. Tra di essi, per citare solo alcuni dei più noti, Brachyscome, Callistephus, Eurybia, Euryops, Felicia, Glebionis, Gynura, Kalimeris, Leontopodium, Ligularia, Pallenis. Ed è simpatico pensare che la stella alpina debba il suo nome botanico Leontopodium alpinum a questo discendente di astronomi.  Omaggi coniugali Nel 1812 Henri Cassini si sposò con Catherine Elisabeth Agathe de Riencourt, che era anche sua cugina, essendo figlia di Louis Henri de Riencourt e Françoise Elisabeth Cassini, sorella di suo padre. La coppia non ebbe figli. Non sappiamo quasi nulla di Mme la contesse Cassini. Intorno al 1839, il suo nome appare tra i sottoscrittori di una raccolta fondi a favore dell'Abbaye du Gard. Probabilmente viveva a Parigi, dove morì nel 1861, quasi trent'anni dopo il marito. Grazie all'affetto di Henri, anche lei è entrata a fare parte dei dedicatari di generi celebrativi, ben due volte. Nel 1816 il marito le dedicò Agathaea, sulla base di A. coelestis, una bellissima margherita sudafricana dalle corolle azzurre. Oggi non si chiama più così perché il genere è confluito in Felicia, un'altra creatura di Cassini, ma il nome persiste non solo in vecchie pubblicazioni e abbastanza spesso come nome commerciale, ma anche nel nome comune agatea (spesso scritto così) di quella che ora si chiama Felicia amelloides. Nel 1818 Cassini replicò con Riencourtia, ricavato dal cognome della moglie. Questo piccolo genere sudamericano, con cinque specie diffuse nelle savane da Panama al Brasile settentrionale, non ha i pregi estetici di Agathaea-Felicia. Si tratta infatti di modeste erbacee annuali o perenni con esili fusticini alquanto ramificati, foglie più o meno da ovate a lanceolate, e minuscoli capolini bianchi o lilla con pochi fiori tubolosi e un unico fiore fertile. Una sintesi delle poche informazioni disponibili in rete e un elenco delle specie nella scheda.  Cassinia, arbusti australiani E' invece un grande genere di notevole impatto estetico quello che onora lo stesso Henri Cassini: Cassinia, omaggio di Robert Brown. Inutile dire che anche queste piante sono Asteraceae, diffuse prevalentemente nell'Australia sud-orientale, ma anche nelle isole Norfolk e in Nuova Zelanda. Il genere comprende più di quaranta specie. Sono grandi arbusti legnosi o piccoli alberi, di portamento prostrato o eretto, con foglie dai margini ricurvi o arrotolati e vistose infiorescenze corimbose, piramidali o raccolte in grappoli compatti. Visti da vicino, i piccoli fiori ricordano un po' quelli dei nostri Gnaphalium (e infatti Cassinia appartiene alla tribù Gnaphalieae), per l'involucro con numerose brattee cartacee. Il colore va dal bianco al cinerino al giallo oro. Una delle specie più diffuse è C. aculeata, nota infatti come "common Cassinia", un grande e folto arbusto con foglie lunghe e strette quasi arrotolate su se stesse e fitte infiorescenze terminali bianco crema. C. arcuata, caratterizzata da rami sottili e arcuati, ha dimensioni minori, foglie aromatiche molto minute e ciuffi di piccoli fiori biancastri che durano mesi, per poi essere sostituiti dai frutti, di aspetto non dissimile. Poiché ciascuna pianta produce migliaia di semi, è invasiva, ma è anche una specie pioniera che è stata utilizzata per il recupero di aree disturbate. Ha invece fiori dorati C. cunninghamii, un piccolo arbusto con fusti e foglie tomentose. E' stata invece recentemente trasferita a Ozothamnus C. leptophylla, oggi Ozothamnus leptophyllus. Qualche approfondimento nella scheda. Quello del Bounty è probabilmente l'ammutinamento più celebre della storia della marina, anche grazie a diversi film hoolywoodiani. Nei quali il cattivo è, immancabilmente, il tirannico capitano William Bligh. Ma forse la realtà è un po' diversa. E soprattutto, in quei film manca l'altro protagonista, senza il quale forse quella rivolta non sarebbe mai scoppiata: l'albero del pane, Artocarpus altilis. Dopo tante vicissitudini, il discusso capitano riuscì nella sua impresa di importarlo nelle Antille, e, en passant, riportò dal viaggio anche un'altra pianta dai frutti eduli. In suo onore, fu battezzata Blighia sapida.  L'albero più utile delle Indie orientali L'albero del pane Artocarpus altilis è una delle più importanti piante alimentari del pianeta. Un singolo albero adulto può produrre, a seconda delle condizioni in cui cresce, da 50 a 150 frutti l'anno, e ciascun frutto può pesare fino a 5 kg. I frutti cotti hanno un gusto e un profumo simili a quelli del pane e sono ricchi di carboidrati, fibre e minerali. Una porzione fornisce il potassio di due patate e mezzo, oppure di dieci banane o ancora di venti tazze di riso. Oggi è coltivato in almeno novanta paesi tropicali e ha salvato dalla fame milioni di persone. Questa specie tanto utile è originaria della Nuova Guinea, delle isole Maluku e delle Filippine. Nel corso della loro espansione in Asia Orientale e in Oceania fu conosciuta e domesticata dai popoli austronesiani, che la importarono in quasi tutte le isole dell'Oceania, facendone una delle basi della loro alimentazione e della loro economia. Il primo europeo a descrivere l'albero del pane fu William Dampier, che lo conobbe nell'isola di Guam nel 1687, quando i suoi frutti salvarono dalla fame l'equipaggio stremato della Cygnet; nella sua relazione all'ammiragliato, fu anche il primo a raccomandarne l'introduzioni nei Caraibi. Negli anni '40 del Settecento, l'ammiraglio George Anson ne esaltò le virtù, dichiarando che i suoi marinai lo preferivano al pane. Durante il loro soggiorno a Tahiti nel corso del primo viaggio di Cook, sia il capitano sia Banks furono impressionati dalla sua grande produttività (tre raccolti all'anno), dalla facilità di propagazione, dallo scarso fabbisogno di manodopera e della sua resistenza al vento. Al loro ritorno in Europa, ne parlarono con tanto entusiasmo che incominciò ad affacciarsi l'idea di importalo nelle colonie americane. Nel 1772, poco dopo il rientro della spedizione, Valentine Morris, governatore di St Vincent, scrisse a Banks (un vecchio compagno di scuola dei tempi di Eton) per chiedergli informazioni di prima mano. Nel 1775 John Ellis pubblicò A Description of the Mangostan and the Breadfruit in cui definì l'albero il più utile delle Indie orientali, e aggiunse che la sua introduzione sarebbe stata "estremamente benefica per gli abitanti delle nostre isole delle Indie occidentali". Nel 1777 la Society of Arts offrì un premio e una medaglia d'oro a chi fosse riuscito a trasportare con successo l'albero in Gran Bretagna. Ovviamente Banks, che nel 1784 era diventato presidente della Royal Society, divenne il principale promotore del progetto che, tuttavia, a causa della ribellione delle colonie americane e della guerra d'indipendenza, dovette attendere qualche anno. Fu così soltanto nel 1786 che egli riuscì a convincere il re e il primo ministro William Pitt il giovane a finanziare una spedizione finalizzata al trasporto di virgulti di albero del pane da Tahiti alle Antille britanniche; la propagazione per seme era infatti impossibile, dal momento che le varietà tahitiane erano sterili e prive di semi. Per l'occasione, la marina britannica acquistò e fece adattare una piccola nave, ribattezzata Bounty "Premio", probabilmente in riferimento al premio offerto dalla Society of Arts che ancora nessuno era riuscito ad aggiudicarsi. Come comandante, Banks raccomandò il luogotenente William Bligh, che era stato l'idrografo della Resolution nel terzo viaggio di Cook; benché poco più che trentenne, aveva una lunghissima esperienza di navigazione e inoltre conosceva bene sia Tahiti sia le Antille, che aveva visitato quando serviva nella marina mercantile. Per occuparsi della propagazione delle piante e del loro benessere durante il lungo viaggio, a bordo ci sarebbero stati anche due giardinieri: David Nelson (anche lui un reduce del terzo viaggio di Cook) e l'aiuto giardiniere William Brown.  Il primo e il secondo viaggio dell'albero del pane Bligh era indubbiamente un lupo di mare. Aveva cominciato a navigare a sette anni, per poi diventare, via via, marinaio scelto, guardia marina, sailing master, luogotenente. Il viaggio agli ordini di Cook (all'epoca aveva poco più di vent'anni) era stato per lui una grande scuola di navigazione e di vita. Successivamente si era distinto nella battaglia di Dogger Bank e nella difesa di Gibilterra, raggiungendo il grado di luogotenente. Tornata la pace, era stato messo a mezza paga e tra il 1783 e il 1787 aveva comandato diverse navi mercantili. Il comando del Bounty era dunque l'occasione che aspettava da un po' per far ripartire la sua carriera Il Bounty era una piccola carboniera a tre alberi di 215 tonnellate, lunga appena 27 metri. Per adattarla al trasporto delle piante, la grande cabina, normalmente riservata al comandante, venne estesa a un terzo della lunghezza della nave e trasformata in una serra viaggiante, con una stufa a carbone e un secondo livello di tavole forate, atte a ospitare 626 vasi. Lo spazio divenne dunque estremamente angusto; Bligh, privato del simbolo della sua autorità di comando, dovette accontentarsi di dormire in un bugigattolo e fu costretto a condividere ogni momento della giornata con i suoi sotto ufficiali. Era l'unico ufficiale a bordo, e non c'erano soldati che potessero aiutarlo in circostanze difficili. Oltre a lui, c'erano 43 marinai, molti dei quali alla prima esperienza di navigazione, e i due giardinieri: in tutto, 46 uomini. A causa del maltempo, che aveva ritardato la partenza prevista per ottobre, la nave salpò da Spithead il 23 dicembre 1787; incappò così in venti contrari che per oltre un mese le impedirono di superare il Capo Horn, finché Bligh si rassegnò a seguire la rotta più lunga, attraverso il Capo di Buona Speranza e l'Oceano Indiano; dopo una sosta relativamente lunga al Capo, l'unico scalo intermedio fu Adventure Bay, in Tasmania, dove si manifestarono le prime tensioni con alcuni sottoufficiali e morì un marinaio, forse mal curato dal chirurgo di bordo, un ubriacone impenitente. Per giustificarsi, questi attribuì il decesso allo scorbuto; di conseguenze Bligh rese ancora più severe le poco gradite misure anti-scorbuto imparate da Cook. Il Bounty raggiunse Tahiti solo il 26 ottobre 1788, dopo dieci mesi di navigazione. Sotto la guida di Nelson, i marinai dovettero trasformarsi in aiuto giardinieri: bisognava scegliere le piante adatte, prelevare le talee, trapiantarle, seguirne la crescita. Prima che le pianticelle fossero pronte per affrontare il viaggio, erano trascorsi cinque mesi. Bligh permise ai suoi uomini di vivere a terra; molti socializzarono con i nativi e diversi uomini, compreso il secondo Fletcher Christian, strinsero relazioni sentimentali con ragazze tahitiane. I compiti dei marinai erano poco impegnativi e incominciò a diffondersi un'atmosfera di rilassatezza e di indolenza che irritava sommamente il capitano. Era un uomo dalla lingua tagliente, e ci furono altri momenti di tensione. All'inizio di gennaio 1789, tre marinai sottrassero una lancia e disertarono; vennero catturati dopo pochi giorni e Bligh si accontentò di farli frustare. A febbraio erano pronte ben 1015 pianticelle, e iniziò il loro trasporto nella cabina-serra; il lavoro fu completato il 1 aprile e il 4 aprile il Bounty lasciò Tahiti. Dato che era morto anche l'etilico chirurgo, ora a bordo erano in 44. Il 22 aprile, a Nomuka, una delle Tonga, dove la nave aveva fatto scalo per completare le provviste, ci fu uno scontro tra Bligh e Christian che forse fu la causa scatenante dell'ammutinamento. Questo iniziò nelle prime ore del 28 aprile, quando Christian, insieme ad alcuni marinai che aveva convinto a seguirlo, prese il controllo del ponte superiore e si impadronì delle armi; tre uomini irruppero nella cabina di Bligh, profondamente addormentato, lo legarono e lo trascinarono fuori senza neppure permettergli di rivestirsi. Seguirono scene di grande confusione; gli ammutinati erano in minoranza (19 uomini su 44), ma gli uomini rimasti fedeli, privi di armi e annichiliti dalla cattura del comandante, non apposero resistenza. Bligh e 18 uomini furono imbarcati a forza su una lancia, con provviste e acqua per circa una settimana, senza carte e senza strumenti nautici, eccetto una bussola, un quadrante, un sestante rotto e un orologio da tasca. Tra i "fedeli" c'era anche Nelson, mentre Brown si schierò con gli ammutinati. Non c'è bisogno di dire che le povere piante di albero del pane furono scaraventate fuori bordo. Da allora gli storici si dividono sulle cause (e sulle responsabilità) dell'ammutinamento. Registi e sceneggiatori di Hollywood (con l'eccezione di una pellicola "revisionista") non hanno dubbi: Bligh era un tiranno, e fu la sua crudeltà insensata a spingere Christian e gli altri alla rivolta. Ma probabilmente la realtà è più complessa; Bligh, rispetto agli standard della marina britannica, non era particolarmente violento, anzi era probabilmente molto meno duro dello stesso Cook. D'altra parte, era noto per il carattere irascibile e il linguaggio intemperante. Probabilmente si sommarono diversi fattori: lo spazio sovraffollato della nave, inadatta al compito cui era destinata; la mancanza di gradi intermedi tra il comandante e i marinai specializzati; il lungo piacevole soggiorno a Tahiti, che aveva allentato la disciplina e creato relazioni di cui i marinai avevano nostalgia; rivalità personali tra Bligh e i suoi sotto ufficiali, primo tra tutti Christian, che all'inizio egli aveva favorito anche troppo, e alla fine umiliato in pubblico. Ovviamente il cattivo carattere del comandante e la sua totale mancanza di diplomazia avranno giocato la loro parte. E' certo invece che Bligh era un grande uomo di mare, e lo dimostrò realizzando un'impresa senza precedenti. Dato che la destinazione degli ammutinati era Tahiti, la meta obbligata del comandante era la colonia olandese di Timor, 3618 miglia nautiche (6700 km) di distanza. Grazie alla grande esperienza di marinaio, con l'aiuto di alcune carte di navigazione e dei pochissimi strumenti disponibili, ma affidandosi soprattutto alla memoria e al suo eccezionale talento di cartografo, Bligh riuscì a trovare la rotta giusta e a coprire la distanza in appena quarantasette giorni, un vero record. A poche miglia dal luogo dell'ammutinamento, il capitano e i suoi sostarono a Tofua per caricare acqua e provviste; tuttavia, furono attaccati dagli indigeni e un uomo perse la vita. Con l'imbarcazione sovraccarica, con un tempo spesso tempestoso e razioni ridotte a 40 g di pane al giorno, continuarono la navigazione senza altre soste in quel mare insidioso e il 29 maggio riuscirono a raggiungere la grande barriera corallina. Quel giorno sbarcarono in una piccola isola al largo dell'Australia occidentale: la battezzarono Restoration Island, perché vi trovarono ostriche e frutti che diedero loro grande ristoro, e anche perché era l'anniversario della restaurazione della monarchia, nel 1660. All'inizio di giugno superarono l'Endevour Strait e si trovarono di nuovo in mare aperto. Infine, il 14 giugno giunsero a Kupang nell'isola di Timor. Erano sopravvissuti tutti, ma erano così deboli che diversi uomini morirono nei giorni successivi. Tra di loro il giardiniere David Nelson. Quando tornò in Inghiterra, Bligh fu processato (era un atto obbligato per chi avesse perso una nave della Royal Navy) e fu assolto con onore, anche se i parenti di alcuni degli ammutinati, di condizione sociale molto superiore alla sua, orchestrano una campagna di stampa contro di lui. Molti, non ultimo il re Giorgio III, lo considerarono invece un eroe e anche Banks non perse la sua fiducia in lui. Promosso capitano, tre anni dopo poté completare l'impresa interrotta dall'ammutinamento. Nell'agosto del 1791, al comando della Providence, accompagnata dall'Assistence, comandata da Nathaniel Portlock (un altro veterano dell'ultimo viaggio di Cook), Bligh salpò una seconda volta per Tahiti; a bordo c'era di nuovo una coppia di uomini di Banks, James Wiles e Christopher Smith, incaricati non solo di preparare le piante di albero del pane, ma anche di raccogliere altre piante per Kew. Molto efficienti e solerti, fecero raccolte in Sud Africa, a Tahiti, in Tasmania e a Timor; particolarmente importanti quelle fatte a Adventure Bay in Tasmania. Questa volta la missione fu un successo: Smith e Wiles prepararono ben 1600 pianticelle; qualcuna morì durante il viaggio, qualcuna fu sostituita con pianticelle raccolte a Timor, qualcuna fu lasciata a Sant'Elena per essere acclimata o essere spedita in Inghilterra; 678 piante vive nel gennaio 1793 arrivarono nelle Antille. Alexander Anderson, il sovrintendente dell'orto botanico di Saint Vincent, salì sulla Providence per accogliere di persona le sue; altre furono sbarcate in Giamaica, insieme al giardiniere James Wiles, che preferì rimanere a prendersi cura di loro nel vivaio di Bath; più tardi diventò sovrintendente dell'orto botanico di Liguanea, quindi fu nominato Botanico dell'isola e redasse Hortus Eestensis, il catalogo del giardino. Si sposò, aprì due piccoli caffè e visse in Giamaica fino alla morte, nel 1851, all'età di 83 anni. Smith tornò a casa, ma già l'anno successivo fu assunto come giardiniere del giardino della Compagnia delle Indie a Calcutta; tra 1795 e il 1805 viaggiò nelle Molucche come cacciatore di piante di Kew e terminò la sua carriera come sovrintendente dell'orto botanico di Penang dove morì nel 1807. Bligh rientrò in Inghilterra nell'estate del 1793 e a gennaio dell'anno successivo ricevette la medaglia d'oro messa in palio dalla Society of arts. La sua carriera proseguì tra luci e ombre (inclusi altri due ammutinamenti e tre processi), per le quali rimando alla biografia.  Blighia, un'altra pianta viaggiatrice In Giamaica il capitano Bligh conobbe e riportò con sé in Inghilterra un'altra pianta dai frutti eduli, nota come ackee. In realtà non si tratta di una pianta indigena: era arrivata nell'isola (di cui oggi è considerata il frutto nazionale) solo una ventina di anni prima dall'Africa occidentale. E' infatti originaria della Costa d'Avorio e del Ghana. In onore del capitano, nel 1806 il botanico di origine tedesca Charles Konig, che all'epoca lavorava al British Museum, la denominò Blighia sapida. E' la più nota delle tre specie del genere Blighia, famiglia Sapindaceae. L'ackee è un albero sempreverde di medie dimensioni, con foglie pinnate, e fiori stellati raccolti in brevi pannocchie. Il frutto è una capsula ovale trilobata con buccia coriacea rossa o aranciata, che contiene tre semi, ciascuno dei quali alla base è avvolto da un arillo carnoso giallo; mentre l'arillo maturo è edule, tutte le altre parti del frutto sono tossiche. Per eliminare la tossicità, il frutto dell'ackee va raccolto quando è completamente aperto, in modo da poter separare con facilità gli arilli; questi ultimi vengono sbollentati in acqua o latte, e quindi utilizzati come ingredienti di vari piatti: curry, zuppe, stufati, riso. In Giamaica il piatto più comune è ackee and saltfish (Aki ah saalfish), preparato con varie verdure, baccalà ammollato e ackee. Abitualmente viene servito con banane verdi e frutti dell'albero del pane: una conclusione perfetta per questa storia! Qualche approfondimento sulle altre specie del genere Blighia nella scheda. Prima che se ne conoscesse la causa (la carenza di vitamina C) lo scorbuto è stato la maledizione dei viaggi oceanici. Ed è proprio lo scorbuto a fare da filo rosso a questo post, con la scoperta in una remota isola antartica di una pianta capace di combatterlo, e la sua dedica a un medico, John Pringle, che aveva salvato la vita di molti soldati inglesi e aveva detto la sua anche su questa malattia e sul modo migliore per prevenirla. Accanto a lui, come comprimari, troviamo nuovamente il capitano Cook e il suo chirurgo William Anderson, ma anche un giovanissimo Joseph Dalton Hooker.  Il cavolo delle Kerguelen e il dottor Pringle: prevenire è meglio che curare La vigilia di Natale del 1776 le navi della terza e ultima spedizione di Cook, la Resolution e la Discovery, a metà strada tra il Sud Africa e l'Australia occidentale raggiunsero un gruppo di isole disabitate, sempre battute dal vento glaciale e spesso avvolte dalla nebbia alternata a una pioggerellina incessante. A Natale gettarono l'ancora in una baia dell'isola principale (oggi Grande Terre), che Cook battezzò Christmas Harbour, e vi rimasero per sei giorni. In quell'isola in parte ricoperta dai ghiacci non crescevano né alberi né arbusti, tanto che Cook battezzò l'arcipelago Isole della desolazione; più tardi, i marinai trovarono una bottiglia con una pergamena che attestava che l'isola era già stata raggiunta nel 1772 dal francese Yves Joseph de Kerguelen-Trémarec. Per non privare il collega della gloria della scoperta, Cook cambiò il nome in Isole Kerguélen; per quanto pensasse che "queste isole della desolazione i francesi se le possono tenere", secondo le indicazioni dell'Ammiragliato ne prese formale possesso a nome del re d'Inghilterra con una cerimonia che il chirurgo di bordo, William Anderson, giudicò francamente ridicola. Anderson mise a frutto la breve sosta per esplorare la natura dell'isola; la fauna era rappresentata da foche (si tratta dell'otaria Arctocephalus gazella) e da molti tipi di uccelli, tra cui tre specie di pinguini; la flora nelle aree rocciose era limitata a muschi, licheni e ciuffi d'erba sparsi, ma dove c'era un po' di terra c'erano cuscini, e qui e là estesi tappeti, di una minuscola pianta verdissima con foglie simili a quelle della sassifraga (si tratta di Azorella selago); in alcuni luoghi, cresceva con relativa abbondanza una graminacea (Poa cookii) e, nei luoghi umidi, una pianticella dal gusto acido simile a crescione, forse da identificare con Ranunculus crassipes. In tutto, non più di sedici-diciotto specie, inclusi sei-otto muschi e il notevole lichene Neuropogon taylori. La pianta più interessante cresceva in considerevoli quantità lungo i declivi paludosi: alta circa due piedi, con forti radici rizomatose, era caratterizzata da grandi foglie arrotondate con apice appuntito, raccolte in fitte rosette simili a un piccolo cavolo cappuccio, da cui si ergevano scapi con infiorescenze erette. All'assaggio, le foglie risultavano decisamente acide, segno di sicure proprietà antiscorbutiche. Accettabili crude, bollite in una zuppa risultavano ottime e gradite all'equipaggio, che ne fece grandi scorte in vista della traversata che li attendeva. La pianta era nuova, e Anderson la battezzò Pringlea, senza aggiungere un epiteto. Il dedicatario era il presidente della Royal Society John Pringle. Come Anderson, era scozzese, anzi il più illustre membro della scuola medica di Edimburgo, oltre che esponente di punta dell'Illuminismo scozzese. A renderlo celebre, e a propiziare la sua nomina alla testa della Royal Society, erano stati i grandi risultati conseguiti come medico capo dell'esercito. Cadetto di una famiglia nobile, era stato inviato in Olanda per essere avviato alla mercatura, ma a Leida, affascinato dalle lezioni di Boerhaave, aveva deciso di studiare medicina e si era laureato (come molti conterranei) in quella università nel 1730. I suoi interessi includevano però anche la filosofia, e dal 1733 insegnò filosofia morale all'Università di Edimburgo. Intanto proseguiva la carriera medica e nel 1742 divenne medico personale del secondo Earl di Stair, John Dalrymple, all'epoca comandante dell'esercito inglese nelle Fiandre, che gli affidò la direzione dell'ospedale militare. Nel giugno del 1743, alla vigilia della battaglia di Dettingen in Baviera, su suo suggerimento l'Earl di Stair concordò con il comandante francese, il Maresciallo di Noialles, di considerare neutrali gli ospedali militari di entrambe le parti. Quest'atto è considerato un'anticipazione della Croce Rossa e della Convenzione di Ginevra. Nel 1744 il duca di Cumberland promosse Prigle medico capo dell'armata dei Paesi Bassi. Nei sette anni in cui servì l'esercito, il medico fu colpito dal fatto che la maggior parte delle perdite non avvenivano in battaglia o in seguito alle ferite, ma erano causate dalla dissenteria e da malattie infettive, prima fra tutte la misteriosa "febbre da accampamento" . Grazie alla sua mentalità pratica e aperta, capì che la soluzione stava nella prevenzione, migliorando l'alimentazione e l'abbigliamento e curando scrupolosamente l'igiene di persone e ambienti. Nel 1749 Pringle si stabilì a Londra, dove divenne un medico alla moda. Ebbe così modo di seguire da vicino un'epidemia di "febbre delle carceri", che portò alla morte di molte persone, inclusi vari giudici e il sindaco della città. A partire da questo episodio, pubblicò Observations on the Nature and Cure of Hospital and Jayl Fevers, in cui dimostrò che questa malattia era identica alla "febbre da accampamento": entrambe andavano identificate come tifo e potevano essere prevenute introducendo rigorose misure igieniche. Nel 1752 seguì la sua opera maggiore, Observations on the Diseases of the Army in Camp and Garrison, che gli diede fama europea e gli guadagnò l'ammissione alla Royal Society. In questo testo, considerato l'atto di fondazione della medicina militare, Pringle, anche se non aveva un'idea corretta dell'origine della malattia (che attribuiva a processi di "putrefazione" diffusi dal "miasma", ovvero dall'aria corrotta), individuava giustamente tra i veicoli di diffusione l'affollamento, la scarsa ventilazione, la mancanza di igiene, prescrivendo misure come il distanziamento dei malati, l'arieggiamento dei locali, la cura dell'igiene delle persone e degli ambienti. Negli anni successivi, condusse esperimenti su vari antisettici (fu lui a coniare il termine); dal momento che secondo le teorie di Boerhaave, la putrefazione ha natura alcalina, i mezzi migliori per combatterli sono le sostanze acide; prescrisse anche l'uso dell'ammoniaca. La carriera successiva di Pringle fu ricca di successi. Tra il 1752 e il 1775 uscirono ben sette edizioni di Observations on the Diseases of the Army, inclusa un'edizione tascabile in ottavo. Nel 1766 egli fu nominato baronetto e nel 1774 divenne medico personale del re e della regina. Era un apprezzato e influente membro della società colta della capitale, amico tra gli altri di Benjamin Franklin. Nel 1772 fu eletto presidente della Royal Society, incarico che mantenne fino al 1778, quando diede le dimissioni. Dopo un breve rientro a Edimburgo, che giudicò presto troppo provinciale, ritornò a Londra dove morì nel 1782. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Pringle legò le sue carte al Reale collegio dei medici di Edimburgo, con la singolare clausola che venissero mantenute sotto chiave in perpetuo. Nel 2004, dopo una lunga causa legale, l'accesso ai documenti e la loro pubblicazione sono stati infine consentiti. Va da sé che hanno un notevole valore per la ricostruzione della storia della medicina.  Pringle, Cook e lo scorbuto: una storia di equivoci? Il prestigio scientifico e l'alto ruolo istituzionale di Pringle sarebbero già sufficienti a giustificare la dedica di Pringlea da parte di Anderson; del resto, l'unica pubblicazione del giovane chirurgo, An account of some poisonous fish in South Seas, venne trasmessa alla Royal Society sotto forma di lettera proprio a Pringle. Ma tra Pringle, Anderson e Cook (nonché Pringlea) c'è un legame più diretto: lo scorbuto. Benché questa piaga decimasse soprattutto i marinai, non era sconosciuta all'esercito: durante la guerra dei Sette anni (1756-1763) ebbero a soffrirne a più riprese i soldati britannici di stanza in Nord America, quando il prolungarsi dell'inverno rendeva indisponibili vegetali freschi. Dunque, non stupisce che Pringle abbia dedicato la sua attenzione anche a questa malattia. Ai suoi tempi, la causa (oggi sappiamo che si tratta di carenza di vitamina C) era sconosciuta. Fin dal XV secolo, quando i lunghi viaggi transoceanici lo avevano reso un triste compagno di viaggio dei marinai, si erano però scoperti vari rimedi empirici. I portoghesi avevano presto capito che il consumo di agrumi era una prevenzione molto efficace, tanto che crearono frutteti di aranci e limoni a Sant'Elena, un abituale scalo nel tragitto tra l'Europa e il Capo di Buona Speranza. Gli Olandesi invece caricavano le stive delle loro navi di barili di crauti, quasi altrettanto validi. Molti capitani di marina poterono verificare di persona che il rimedio principale era il consumo di verdura e frutta fresca. Ma nonostante queste esperienze, si continuava a morire: nel 1740 il capitano (e futuro ammiraglio) George Amson, nel corso di una spedizione di sei navi in Sud America nei primi dieci mesi di navigazione perse circa 1300 uomini su 2000. A complicare la situazione, c'era anche il fatto che lo scorbuto in genere non provoca la morte in modo diretto, ma piuttosto uno stato generale di prostrazione e debilitazione che favorisce l'insorgere di altre malattie letali: la dissenteria, la tubercolosi, la polmonite, ecc. I medici del tempo dunque tendevano a spiegarlo, più che come una malattia con una causa specifica (che non conoscevano) come uno squilibrio causato da una somma di fattori. Boerhaave (che abbiamo già incontrato come maestro di Pringle) scrisse un trattato sullo scorbuto in cui teorizzò che il morbo fosse causato da un vero e proprio avvelenamento del sangue, reso troppo sottile e alcalino da processi di putrefazione causati dal freddo, dall'umidità e dall'aria corrotta. Nel 1747 il chirurgo navale James Lind, imbarcato sulla nave Salisbury, condusse un esperimento controllato su sei coppie di marinai, ai quali somministrò sostanze diverse ritenute efficaci contro lo scorbuto; nel 1753 espose i risultati nel Trattato sullo scorbuto, nel quale concluse che "i risultati di tutti i miei esperimenti sono che arance e limoni sono i rimedi più efficaci per questo morbo dei mari". Tuttavia, lo scritto non ottenne seguito immediato, forse anche perché il rimedio messo a punto dal chirurgo, lo "sciroppo di Lind", si dimostrò del tutto inefficace; era prodotto facendo bollire il succo di limone, un processo che distrugge la vitamina C, termolabile. Pringle credeva in altri rimedi. Riprendendo le teorie del suo maestro, egli riteneva che, proprio come le febbri tifoidi, lo scorbuto dovesse essere considerato una malattia epidemica di origine putrida, che poteva essere combattuta sia con misure di igiene preventiva (come la ventilazione e la pulizia scrupolosa delle navi) sia assumendo sostanze acide, capaci di ristabilire l'equilibrio del sangue. Certamente, limoni e verdure fresche andavano benissimo, dal momento che sono acidi, ma il rimedio migliore a suo parere era il mosto di malto, oltre tutto economico, facile da trasportare e da somministrare. Durante la digestione, supponeva, i gas acidi prodotti dal malto avrebbero neutralizzato la putrefazione alcalina. Gli ammiragliati pensavano che non ci si fosse un'unica cura efficace, e che la soluzione migliore fosse rifornire le navi di una batteria di rimedi preventivi che includeva la "zuppa portatile" (una miscela di vegetali essiccati), sciroppi di frutta concentrati (tra cui quello di Lind), aceto, mostarda, malto, crauti, melassa, fagioli; non mancava il più drastico, l'elisir di vetriolo. Torniamo dunque a Cook. Durante il primo viaggio (1768-1771) egli riuscì a mantenere in relativa buona salute i suoi uomini, ma a Batavia molti si ammalarono di "dissenteria" e 30 uomini ne morirono. A privarli delle difese immunitarie, però, forse era stato proprio lo scorbuto. Cook stesso era convinto che la vera causa fosse "la lunga mancanza della dieta ricca di vegetali cui erano abituati in precedenza, e insieme ad essa tutti i disordini della vita in mare". Per il secondo viaggio, era deciso a non ripetere l'esperienza, tanto più che l'esplorazione dei mari più meridionali del globo richiedeva lunghi mesi di navigazione senza scali, nelle condizioni più proibitive possibili. Sia lui sia l'ammiragliato si affidarono dunque proprio all'autorità di Pringle. Le stive della Resolution e della Adventure furono rifornite con 40 barili di malto, 1000 libbre di zuppa portatile, 30 galloni di marmellata di carote, aceto, mostarda, grano, crauti e sciroppi di arance e limoni. Durante il viaggio, Cook impose ai suoi uomini una pulizia scrupolosissima, con il lavaggio quotidiano dei ponti, e approfittò di ogni scalo per approvvigionarsi di cibi freschi, in particolare quei vegetali "acidi" che erano considerati un toccasana contro lo scorbuto. Per convincere i suoi uomini a mangiare i poco graditi crauti, li fece servire ogni giorno alla mensa degli ufficiali. I risultati furono eccellenti: anche se si manifestarono diversi casi (tra i sicuramente affetti, il naturalista Johann Reinhold Forster) tutti furono curati con successo e neppure un uomo della Resolution morì di scorbuto. Sebbene con una piccola riserva, Cook si allineò con Pringle, riconoscendo i meriti del suo rimedio preferito; nella sua relazione alla Royal Society scrisse: "Avevamo a bordo una grande quantità di malto, con la quale è stato preparato del mosto dolce che è stato somministrato non solo agli uomini che manifestavano sintomi di scorbuto, ma anche a tutti coloro che, per vari motivi, sembravano più inclini a questa malattia. Senza dubbio si tratta della migliore medicina antiscorbutica finora trovata; se somministrato in tempo, con la necessaria attenzione a tutti gli altri fattori, io sono persuaso che impedisce allo scorbuto di fare progressi per un lungo periodo; ma allo stesso tempo non è mia opinione che in mare possa curare uno stadio avanzato della malattia". Gongolante, Pringle fece pubblicare la relazione nelle Transactions della Royal Society, ma soppresse la frase sottolineata. E' chiaro che Cook aveva ottenuto un grande successo, ma non sapeva perché. L'ammiragliato continuò a insistere con il malto per altri vent'anni; fu solo intorno agli anni '90 che i limoni (freschi e non in sciroppo) si imposero nella dieta dei marinai della Royal Navy.  Una pianta contro lo scorbuto Adesso vi è chiaro perché il cavolo delle Kerguelen fu così apprezzato da Cook, e anche perché il nome Pringlea era particolarmente appropriato. Ma alla pianta mancava ancora il nome specifico. Per acquisirlo dovette aspettare quasi settant'anni e l'intervento di un altro giovane chirurgo: Joseph Dalton Hooker. Hooker arrivò nelle Kerguelen nel 1840 come aiuto chirurgo della Erebus, una delle due navi della celebre spedizione antartica guidata da Ross. Soggiornò nelle isole un paio di mesi, tra maggio e luglio, e ne approfittò per documentarne in modo completo la flora: mentre Anderson (che però era rimasto qui meno di una settimana) aveva trovato non più di 18 specie, Hooker riuscì a raccogliere, identificare e descrivere 150 specie, tra cui 18 angiosperme, 3 felci, 35 muschi, 25 licheni e una cinquantina di alghe. Ovviamente, anche per lui la specie più eccitante era il cavolo delle Kerguelen. Ne apprezzò le qualità alimentari e ne studiò gli effetti: "Per un equipaggio costretto a cibarsi di cibo sotto sale [...] è una verdura molto importante, perché possiede tutte le qualità del suo omonimo inglese, ma al contrario di quello contiene una grande abbondanza di oli essenziali che non producono mai bruciori di stomaco né nessuna delle sensazioni sgradevoli prodotte dalle nostre piante". Aggiunse che il gusto delle foglie crude ricordava quello del crescione, mentre quelle bollite assomigliavano al cavolo cappuccio, e le radici al rafano. Predisse, senza sbagliarsi, che questa pianta sarebbe stato la salvezza dei marinai che avrebbero frequentate quei mari e, finalmente, ne diede la descrizione scientifica e le assegnò un nome completo: Pringlea antiscorbutica. Si tratta dell'unica specie di questo genere ed è davvero parente dei nostri cavoli, appartenendo alla famiglia Brassicaceae. Non è esclusiva delle Kerguelen, ma è presente anche in altre isole dei mari Antartici: Isole Heard e McDonald, Crozet, Principe Edoardo. Sono ambienti proibitivi, a circa 50° grandi di latitudine sud, con clima pre-antartico, costantemente battuti da violente raffiche di vento gelido che non di rado superano i 150 km orari. Qui non esistono insetti che possano impollinarla (nelle isole ci sono insetti, ma quasi privi di ali), e il vento cessa solo in giornate particolarmente miti; in queste condizioni, è discusso se prevalga l'autoimpollinazione o l'impollinazione anemofila. Forse ciò spiega le particolari caratteristiche delle infiorescenze, densi racemi verticali, talvolta ramificati, di piccoli fiori portati su brevi peduncoli; ciascuno ha quattro sepali verdi e pelosi, ma la corolla, formata da quattro piccoli petali, è spesso incompleta o mancante, anche in boccio. Come tutta la vegetazione delle isole, Pringlea antiscorbutica, così abbondante ai tempi di Anderson e Hooker, è oggi a rischio. I tentativi di colonizzazione hanno portato qui topi e conigli, che divorano le radici; e piante aliene stanno sostituendo la vegetazione nativa. Qualche approfondimento nella scheda. Il medico austriaco di origine croata Nicolaus Thomas Host dedicò tutta la vita alla ricerca, alla pubblicazione e alla valorizzazione della flora nativa del vasto e variegato impero austriaco, tanto da fondare un "Giardino delle terre della Corona". E' dunque curioso che oggi sia ricordato, più che per questa impresa o per le sue pubblicazioni, per aver dato il nome a un genere che arriva da molto lontano. Le specie del genere Hosta, oggi tra le piante più amate e coltivate, sono infatti originarie dell'Estremo oriente. Le prime hanno fatto timidamente la loro comparsa in pochi orti botanici europei negli ultimi anni del Settecento; la loro vera diffusione in Europa si deve però a Siebold, che a partire dal 1830 ne importò dal Giappone una ventina tra specie e varietà. Questa rimase più o meno la situazione per circa un secolo, tanto che si dice che buona parte delle piante coltivate in Europa all'inizio del '900 discendesse in un modo o nell'altro dagli esemplari importati da Siebold. Ancora nel 1950, in Olanda se ne coltivavano non più di una trentina di varietà. Ma nel secondo dopoguerra la selezione di cultivar e ibridi è cresciuta in modo esponenziale, tanto che ormai essi si contano a migliaia (anche più di 10.000 secondo alcune fonti).  Alla ricerca delle piante native La monarchia asburgica, nata dall'accumulo secolare di eredità disparate più ancora che dalle conquiste territoriali, è nota per essere l'antitesi dello stato nazionale: ne facevano parte territori molto diversi tra loro per lingua, cultura, storia, strutture economiche. Ovviamente, queste considerazioni valgono anche per l'ambiente naturale: dalla vegetazione tipicamente alpina del Tirolo a quella continentale dell'Austria orientale e della Pannonia, per non parlare delle aree con flore peculiari come l'Istria. Con i cinque volumi della spettacolare Florae austriacae (1773-78), Nicolaus Joseph von Jacquin aveva cominciato a rendere disponibile questo variegato patrimonio; tuttavia, il suo lavoro si limitava all'arciducato d'Austria, escludendo dunque non solo territori che oggi fanno parte di altri stati come l'Ungheria, la Croazia, la Boemia, l'Istria, la Carniola, la contea di Gorizia, ma anche la Stiria, la Carinzia, l'Austria anteriore, il Tirolo, il principato di Salisburgo. Forse non è strano che l'idea di allargare l'indagine quanto più possibile a tutti questi territori, che all'epoca erano raggruppati sotto l'etichetta Kronländer, "terre della corona", sia venuta a un suddito dell'impero originario di una regione di confine: il croato Nicolaus Thomas (o Nikola Toma) Host. Era a nato a Fiume / Rijeka, una città multietnica che dopo aver fatto parte per circa duecento anni prima della Carniola quindi della Bassa Austria, dal 1776 era stata unita al regno d'Ungheria come porto franco e corpus separatum, ovvero entità autonoma. Molto giovane Host si trasferì a Vienna per studiare medicina; fu accolto nell'entourage di von Jacquin, suo professore di botanica, e strinse amicizia con suo figlio Joseph Franz; insieme i due iniziarono ad esplorare la flora di aree ancora poco studiate, come la Stiria, il Tirolo, l'Istria. Laureatosi nel 1786, Host rimase a Vienna dove si fece un nome come medico, tanto nel 1792, a poco più di trent'anni, fu scelto come medico personale dall'imperatore Francesco II che più tardi lo volle come consigliere. Nel frattempo Host aveva continuato ad alternare all'attività professionale lunghe escursioni nelle terre della corona, incluse l'Ungheria e la Croazia, raccogliendo non solo esemplari d'erbario ma anche piante vive e semi che coltivava nel suo giardino. Nel 1793 propose all'Imperatore di creare un orto botanico esclusivamente dedicato alle piante native; Francesco II, grande appassionato di botanica, accolse la proposta con entusiasmo e gli mise a disposizione un'area del parco di Belvedere, adiacente all'orto botanico imperiale. Durante i suoi soggiorni estivi sul Danubio, l'imperatore si faceva suo allievo e gli chiese di dare lezioni ai suoi fratelli minori, gli arciduchi Johann, Anton e Rainer. Per il loro uso, Host creò un giardino didattico nel parco di Schönbrunn con le piante collocate secondo il sistema di Linneo. Il primo nucleo del Garten der Kronländer fu costituito dalle piante coltivate da Host nel suo giardino privato, cui si aggiunsero via via le piante native che andava raccogliendo nelle sue escursioni botaniche in molte parti dell'Impero. Funzionale alla realizzazione del giardino fu anche la prima pubblicazione di Host, Synopsis plantarum in Austria (1797), che contiene molte nuove specie; a differenza della monumentale opera illustrata di Jacquin, costosissima, stampata in poche copie e diventata presto quasi irreperibile, vuole essere un'opera di consultazione il più possibile completa (conta oltre 600 pagine) ma relativamente agile e di ampia diffusione; proprio per questo è priva di illustrazioni. Il capolavoro botanico di Host tuttavia è Icones et descriptions graminum austriacorum (1801-09), una magnifica opera in quattro volumi in folio con le illustrazioni di Johann Ibmayer che illustra le graminacee dell'Austria e dell'Europa centrale. Ugualmente splendido è Salix (1808), anch'esso illustrato da Ibmayer, dedicato ai salici delle provincie austriache. L'ultima fatica di Host fu ancora un'opera complessiva sulla flora dei territori asburgici, Flora austriaca, in due volumi (1827-1831), particolarmente importante per l'inclusione di specie di aree all'epoca poco note e ricche di endemismi, l'Istria e la Dalmazia, con tavole tratte da acquarelli di Ibmayer. Anche se Host è stato a volte criticato perché tendeva a moltiplicare le specie, classificando come specie distinte qualsiasi variazione, si tratta di lavori molto importanti che arricchirono notevolmente la conoscenza della flora dell'Austria e delle aree limitrofe. Host morì a Schönbrunn nel 1834. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Sembra che dopo la sua morte il giardino che aveva concepito, creato e diretto sia caduto presto nella trascuratezza. Intorno al 1865, quanto rimaneva della collezione di piante alpine fu trasferita al Belvedere e divenne il primo nucleo dell'attuale giardino alpino.  Hosta, una po' di storia Come medico imperiale ed esponente di punta della scuola botanica di Vienna, Host era in contatto con molti colleghi in patria e all'estero. Tra i suoi corrispondenti ed amici troviamo anche Leopold Trattinick che 1812 volle onorarlo ribattezzando Hosta plantaginea una pianta giapponese precedentemente pubblicata da Thunberg come Hemerocallys japonica. Nacque così il genere Hosta, famiglia Asparagaceae; oggi è una superstar dei giardini, ma a quel tempo solo due specie erano arrivate in Europa ed erano ancora una curiosità coltivata in pochissimi orti botanici. A rigori, il nome di Trattinick era illegittimo, perché la denominazione era già stata utilizzata da von Jacquin per un genere poi riconosciuto sinonimo di Cornutia. Nel 1817 il botanico prussiano Kurt Sprengel propose una denominazione alternativa, ribattezzando il genere Funkia, in onore del botanico bavarese Heinrich Christian Funck. Questo nome ottenne un certo successo, tanto da fornire il nome comune in varie lingue, tra cui il tedesco Funkie; venne inoltre largamente usato in campo orticolo ed è ancora presente in vecchie pubblicazioni. Tuttavia, anche la denominazione di Sprengel era altrettanto illegittima, perché preceduta da Funckia Willd. (sinonimo di Astelia). Per farla corta (vennero proposte anche altre denominazioni, che però per una ragione o per l'altra non si affermarono), la questione venne risolta solo nel 1905, quando il Congresso internazionale di botanica optò per Hosta. E così, un botanico che aveva dedicato tutta la sua vita alla ricerca e alla valorizzazione della flora nativa si è trovato associato a un genere che arriva da molto lontano, ovvero dall'Estremo oriente (Cina, Giappone, Corea, Russia sud-orientale). Il primo incontro tra i botanici europei e le Hosta avvenne in Giappone, dove queste piante sono chiamate giboshi e, oltre a crescere in natura (le isole giapponesi sono il centro di diversità del genere) sono coltivate almeno dall'ottavo secolo. Engelbert Kaempfer, che soggiornò a Deshima tra il 1690 e il 1692 come medico della Compagnia olandese orientale, descrisse e disegnò Joksan, vulgo gibbooschi Gladiolus plantagenis folio che è stata identificata come Hosta lancifolia. Quasi un secolo dopo fu la volta di Carl Peter Thunberg, che fu a Deshima tra il 1775 e il 1776 e pubblicò due specie, assegnandole al genere Hemerocallis. Tuttavia le prime specie di Hosta raggiunsero l'Europa dalla Cina. La prima fu H. plantaginea, arrivata nel Jardin des Plantes di Parigi nel 1784 grazie ai semi inviati dal console francese a Macao. I semi germinarono e nel 1788 Lamarck descrisse la pianta come Hemerocallis plantaginea. La seconda specie arrivò a Londra nel 1790 e qualche anno dopo fu descritta da Salisbury come Bryocles ventricosa. Ma il personaggio più importante per l'introduzione delle Hosta in Europa fu senza dubbio Philipp Franz von Siebold, anche lui medico a Deshima per la Compagnia olandese delle Indie tra il 1823 e il 1828. Al suo ritorno in Europa ne portò con sé diversi esemplari, aprendo anche un proprio vivaio a Leida; più tardi, quando poté ritornare in Giappone, ne importò altri ancora; grazie a lui, il numero di specie o cultivar coltivate in Europa passò di colpo da due a una ventina. Non a caso, due tra le specie più note portano il suo nome: H. sieboldiana e H. sieboldii. Dall'Europa le Hosta raggiunsero anche gli Stati Uniti; tuttavia negli anni '70 Thomas Hogg, un vivaista che lavorava in Giappone per il governo statunitense, aprì un canale di importazione diretto. Le Hosta incominciarono via a via ad acquistare popolarità, ma fino alla seconda guerra mondiale le varietà disponibili erano ancora più o meno quelle note nell'Ottocento. Intorno al 1950, nei Paesi Bassi, se ne coltivavano una trentina di specie. Si era alla vigilia della grande esplosione dei nuovi ibridi e della selezione di cultivar sempre nuove, il cui numero nell'arco di mezzo secolo è cresciuto in modo esponenziale. Nel 2009 il vivaista e ibridatore americano Mark Zilis nella sua Hostapedia ha elencato 7000 tra specie, ibridi e cultivar. Ovviamente, quelle non selezionate sono ancora di più. Altre informazioni su questo genere molto amato nella scheda, dove troverete soprattutto una selezione di link per approfondire la conoscenza con il "pianeta Hosta". |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed