|

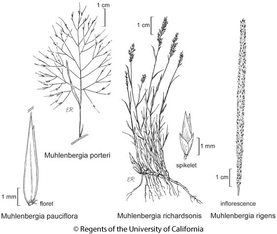

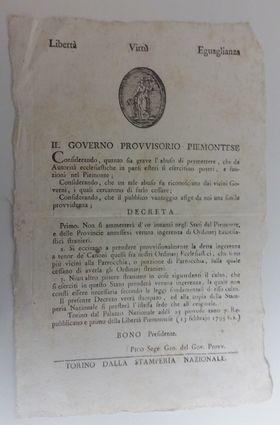

I primi orti botanici tedeschi nascono sul modello di Padova a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Tra i massimi protagonisti della loro nascita, il medico e botanico Ludwig Jungermann, che disegnò e curò successivamente l'orto botanico di Gießen, il primo ad occupare ancora parzialmente la sede originale, e quello di Altdorf, celebre per la bellezza e la ricchezza di piante rare. Jungermann fu anche il primo in Germania a scrivere flore locali e a tenere ufficialmente una cattedra di anatomia e botanica. Nella sua prassi didattica, poterono così integrarsi le lezioni teoriche, la dimostrazione delle piante nell'orto botanico e le escursioni nel territorio. È ricordato dal genere di epatiche Jungermannia, dalla storia tassonimica alquanto travagliata.  Flore locali ed orti botanici Tra fine Cinquecento e inizio Seicento, in Germania vennero fondati diversi orti botanici universitari che si rifacevano direttamente al modello di Padova. Il primo fu quello di Lipsia, nato nel 1580 forse dalla trasformazione di un precedente giardino monastico, seguito nel 1586 da quello di Jena e nel 1593 da quello di Heidelberg. Travolti dalla guerra dei Trent'anni, nessuno di questi giardini è sopravvissuto. Il primo a trovarsi ancora almeno in parte nella collocazione originale - anche se assai ingrandito e con un aspetto totalmente mutato - è quello di Gießen, la cui fondazione ufficiale risale al 1609. L'università di Gießen (oggi Justus-Liebig-Universität Gießen) era recentissima; nel 1605 alcuni professori luterani del vicino ateneo di Marburg, da poco passato al calvinismo, si spostarono a Gießen dove, auspice il langravio Ludovico V di Assia-Darmstadt, fondarono l'Illustre et principale Gymansium Giessense che nel 1607, ottenuto il brevetto imperiale, si trasformò appunto in università. Come ateneo luterano, il suo scopo principale era formare pastori e funzionari, ma fin dall'inizio ci fu una facoltà di medicina che appunto nel 1609 fu dotata di un hortus medicus, grazie ancora al langravio che a tal fine aveva donato all'università un piccolo giardino di piacere situato presso la torre del castello. A presiederlo e di fatto a crearlo fu chiamato, con un salario di 50 talleri, il candidatus, ovvero dottorando in medicina, Ludwig Jungermann (1572-1653); allievo dell'anatomista Gregor Horstius, egli fu uno dei primi laureati in medicina della facoltà, ottenendo la licenza "summos honores in arte medica" con la tesi Assertiones medicae de catarrho nel dicembre 1610 e il dottorato nell'aprile 1611, con una tesi in cui si esaminava l'efficacia dei decotti di lattuga e ruta per curare l'"amore insano". Jungermann veniva da una famiglia doppiamente illustre. Il padre Caspar Jungermann fu professore di diritto e per ben sette volte rettore dell'università di Lipsia; la madre Ursula Camerarius era figlia dell'illustre umanista e collaboratore di Melantone Joachim Camerarius il Vecchio e sorella del medico e botanico Joachim Camerarius il Giovane. Mentre il padre avrebbe voluto avviarlo a studi giuridici, Ludwig scelse la medicina e la botanica, seguendo l'esempio dello zio materno nonché del compianto fratello maggiore Joachim. Joachim Camerarius (1531-1561) era stato un giovane estremamente brillante; dotato disegnatore, è il più accreditato autore del Camerarius florilegium, lo spettacolare erbario figurato fatto eseguire dallo zio, che lo considerava il suo erede scientifico, ancora più del figlio Joachim Camerarius III. Nel 1588 venne a studiare in Italia e si fece conoscere nell'ambiente dei naturalisti della penisola con il nome italianizzato Gioacchino Giovenio. Visitò Napoli dove fu tra i pochi a vedere il manoscritto di Hernández portato in Italia da Nardo Antonio Recchi e riuscì anche a copiare "con destrezza" alcune figure. Oltre che con lo zio (ci rimane un espistolario di oltre 100 lettere), corrispondeva con altri botanici tra cui Clusius cui inviò numerosi esemplari. Mentre studiava a Padova, fece diverse escursioni botaniche; tra l'altro fu in Tirolo con un altro corrispondente di Clusius, Tobias Roels. Nel 1590 Casabona lo inviò ad accompagnarlo a Creta, ma Jungermann rifiutò. L'anno successivo tuttavia si imbarcò a sua volta per Costantinopoli con quattro connazionali; durante il viaggio, a bordo scoppiò un'epidemia che gli fu fatale. Ludwig, più giovane di lui di undici anni, al momento della sua morte aveva diciannove anni ed era deciso a seguirne le orme. Tuttavia, forse memore della sua sorte, non si allontanò mai dalla Germania e divenne uno specialista della flora locale. Iniziò gli studi accademici a Lipsia, dove iniziò a creare un erbario e a scrivere una flora sulle piante del territorio; terminato entro il 1600 ma rimasto manoscritto (oggi è conservato presso l'università di Erlangen), il suo Viridarium lipsiense spontaneum è considerata la più antica flora locale e cittadina in terra tedesca; elenca e descrive in ordine alfabetico circa 800 piante spontanee di Lipsia e dei suoi dintorni. Jungermann proseguì quindi gli studi a Jena e ad Altdorf, una cittadina universitaria a circa 25 km da Norimberga, dal cui consiglio cittadino dipendeva. Qui strinse amicizia con il coetaneo Caspar Hoffmann (1572-1648), che prima di iscriversi ad Altdorf aveva frequentato le università di Strasburgo, Padova e Basilea, dove era stato allievo di Felix Platter e Caspar Bauhin. Né ad Altdorf né in altre università tedesche esisteva ancora una cattedra formale di botanica; fu dunque al di fuori del curriculum ufficiale che i due amici incominciarono ad esplorare la flora dei dintorni; come aveva fatto a Lipsia, Jungermann trasse da queste ricerche un catalogo che, nel partire per Gießen, affidò a Hoffmann per la pubblicazione. Prima che ciò avvenisse, tuttavia, passarono alcuni anni pieni di impegni per entrambi. Hoffmann era rimasto ad Altdorf e aveva assunto la cattedra di medicina teorica, mentre Jungermann era fortemente impegnato nella direzione dell'orto botanico di Gießen, cui nel 1614 si aggiunse la cattedra di anatomia e botanica, la prima ufficiale in terra tedesca. Inoltre, intorno al 1612 gli fu affidata la redazione dei testi di Hortus Eystettensis, grazie presumibilmente sia alla sua crescente fama come esperto di piante, sia alla relazione familiare con Camerarius, il cui giardino aveva fatto da modello a quello di Eichstätt. Constatando, come professore di medicina, quanto carenti fossero le conoscenze botaniche dei futuri medici, Hoffmann si ricordò di quel vecchio catalogo; gli era evidente che Jungermann non avrebbe potuto occuparsene perché "due lavori allo stesso tempo sono già sufficienti". Con il suo accordo, si decise a "mettere mano nella messe altri". Il risultato fu Catalogus plantarum circa Altorfium Noricum et vicinis quibusdam locis, pubblicato ad Altdorf nel 1615. Nel frontespizio, Jungermann figura come autore, mentre Hoffmann come revisore. Nella lettera dedicatoria al senatore di Norimberga Georg Christoph Volckamer, firmata da Hoffmann, questi sintetizza la genesi e gli scopi dell'opera, ribadisce che il materiale risale a Jungermann, ma che il lavoro redazionale è stato in gran parte svolto da lui. Il catalogo vero e proprio, in ordine alfabetico, è costituito da un elenco di nomi di piante in latino, essenzialmente basato su Phytopinax di Caspar Bauhin; seguono i sinonimi di altri autori (tra più citati Lobel e Dodoens), spesso il nome tedesco e quasi sempre l'indicazione dell'habitat: generica come nei boschi, in luoghi sabbiosi, in luoghi umidi, ecc; o più specifica come "nella Pfaffenthal", "presso la fortezza di Hollenstein". Le piante segnalate come nuove sono sei in tutto, ad esempio Chamaedrys fruticosa nostra, Pseudocamaedrys elatior Jungermannii, di cui si dà una breve diagnosi con le differenze rispetto a specie affini. Possono essere nuove però anche altre specie non segnalate come tali ma non seguite da referenze bibliografiche. Tra di esse parecchi muschi. Jungermann lavorò e insegnò a Gießen fino al 1625, pubblicando ancora due flore locali: Cornucopiae Florae Giessensis e Catalogus herbarum circa Giessam, pubblicate nel 1623 ed entrambe oggi perdute. Nel 1625, nell'ambito della guerra dei Trent'anni, il langravio occupò Marburg e decise di traferire in quella sede storica l'università, chiudendo quella di Gießen. Anche l'orto botanico fu abbandonato. Su invito di Hoffmann, Jungermann preferì trasferirsi a Altdorf; portò con sè quanto poteva delle piante del giardino di Gießen, con le quali creò un hortus medicus privato, Con il sostegno di Hoffmann, riuscì a convincere il consiglio cittadino di Norimberga a finanziare la sua trasformazione in orto botanico universitario (tre anni prima l'accademia di Altdorf si era ufficialmente trasformata in università). Il giardino, noto come Hortus medicus altdorfinus o Doktorgarten, si trovava al di fuori delle mura cittadine, a sud-ovest dell'edificio universitario; a pianta quadrata, era circondato da un muro di arenaria e misurava inizialmente 3000 m2. I due viali principali, incociandosi al centro, occupato da un padiglione, lo dividevano in quattro quadranti di uguali a dimensioni; i due posti a nord, che confinavano con gli edifici universitari, avevano funzione ornamentale, con ramages di gusto barocco disegnati da basse siepi di bosso; le erbe medicinali erano coltivate in quelli a sud, che avevano anche funzione di orto e vivaio. Il giardino cercava dunque di conciliare la funzione didattica con le esigenze estetiche di un giardino di piacere. Nel progetto di Jungermann confluiva un variegato bagaglio di esperienze: il ricordo del giardino di suo zio Camerarius a Norimberga, le suggestioni del giardino vescovile di Eichstätt, il modello degli orti botanici italiani e la sua stessa esperienza come prefetto dell'orto botanico di Gießen. Anche se erano gli anni difficili della guerra dei Trent'anni, nell'arco di pochi anni egli riuscì a creare un giardino rinomato per la sua bellezza e la ricchezza di piante esotiche e rare; alcune le portò con sè da Giessen, altre le ottenne da Eichstätt e da giardini monastici, altre ancora dai suoi numerosi corrispondenti. Molti sono citati nella breve prefazione del catalogo del giardino, Catalogus plantarum, quae in horto medico et agro Altdorphino reperiuntur, pubblicato da Jungermann nel 1635. Sono soprattutto tedeschi, medici o generosi proprietari di giardini privati (tra i pochi nomi che oggi ci dicono ancora qualcosa Gillenius, ovvero Arnold Gille, medico di Cassel, e Wilhelm Ernst Scheffer, medico di Francoforte), ma ci sono anche il prefetto di Leida Adolphus Vortius e Giovanni Pona, "farmacista veronese celeberrimo". Fino fine dei suoi giorni (morì ottantenne nel 1653), Jungermann visse ad Altdorf, come praefectus dell'orto botanico e professore di anatomia e botanica; fu anche più volte rettore. Faceva regolarmente lezione nel giardino e accompagnava i suoi studenti in escursioni botaniche. I contemporanei lo consideravano un "botanico non secondo a nessuno"; rifiutò ripetutamente nomine onorevoli, compresa quella di successore di Mathias Lobel come botanico del re d'Inghilterra. Era un uomo simpatico e affabile, versato anche nella poesia latina. Non si sposò mai; secondo un aneddoto, agli amici che lo esortavano a prendere moglie, rispondeva che lo avrebbe fatto quando qualcuno gli avesse portato una pianta che non conosceva. Alla sua morte lasciò in eredità alla biblioteca di Altdorf il suo notevole erbario di 2000 campioni. Due parole sulle vicende successive dell'orto botanico di Altdorf. Poco dopo la morte di Jungermann, fu ampliato, portando la superficie a 4500 m2 e dotato di un hibernaculum, ovvero una limonaia, che poteva essere riscaldata da due stufe. Fino alla fine del Settecento, fu tra i più ricchi e reputati della Germania. Il suo ultimo catalogo, redatto nel 1790 dal prefetto e professore di botanica Benedict Christian Vogel, che esclude le piante "indigene e volgari", registra 2500 piante esotiche. Una di esse era un'Agave americana che fiorì e fruttificò nel 1798. Dopo il congresso di Vienna, Norimberga, fin ad allora città libera, fu annessa al Regno di Baviera. L'università di Altdorf venne sciolta e il giardino smantellato. Poche piante, tra cui una cicadacea e un grande albero di canfora, furono trasferite nell'orto botanico dell'Università di Erlangen, mentre il grosso andò ad arricchire le aiuole e le serre del recentemente fondato orto botanico di Monaco di Baviera.  Un genere con una storia travagliata Come ho anticipato, invece il giardino di Gießen esiste ancora. Dopo la pace di Westfalia, nel 1650, l'università di Gießen fu ripristinata e anche il suo orto botanico tornò a rivivere. All'inizio del Settecento, vi studiò Heinrich Bernhardt Ruppius, che era nativo proprio di quella città. Come Jungermann un secolo prima, studiava la flora locale e nella sua Flora jenensis (1718) si ricordò del suo predecessore dedicandogli il genere Jungermannia, poi convalidato da Linneo in Species plantarum. Si trattava del primo genere di epatiche fogliose ad essere descritto; ha dato il nome alla famiglia Jungermanniaceae e all'ordine Jungermanniales. Inizialmente incluse tutte le epatiche fogliose, poi nel corso dell'Ottocento, in base a specifiche caratteristiche degli organi riproduttivi, ne vennero via via separati numerosi generi. Nella seconda metà del Novecento prevalse invece l'idea di raggrupparli nuovamente in un vastissimo Jungermannia, che comprendeva tra 120 e 200 specie, distribuite in tutto il mondo, in ogni ambiente, eccetto i deserti, le savane e le foreste pluviali tropicali. A cavallo tra la fine del Novecento e gli anni Duemila, gli studi molecolari filogenetici hanno drasticamente mutato questo quadro, dimostrando che Jungermannia inteso in senso largo era un gruppo artificiale che raggruppava specie poco correlate tra loro. A Jungermannia in senso stretto, diviso da Liochlaena e Solenostoma sulla base di caratteristiche come la forma del perianzio e l'assenza di periginio, sono al momento attuale attribuite 9-10 specie prevalentemente distribuite nelle zone temperate dell'emisfero boreale. Una delle più diffuse è J. atrovirens, presente anche nella nostra flora; caratterizzata dal colore verde scuro che le dà il nome, è una specie alquanto variabile che cresce in una varietà di situazioni su suolo calcareo, in luoghi umidi o anche come acquatica in laghi e torrenti; dioica, ha foglie ovoidali concave che avvolgono gli steli da eretti a prostrati e può formare densi tappeti erbosi.

0 Comments

Non c'è dubbio che, tra i botanici che hanno avuto l'onore di ricevere la dedica di un genere da Linneo in persona, a fare le parte del leone siano i medici e cattedratici tedeschi. Del resto, in quel mosaico di città libere e di principati laici ed ecclesiastici che la Germania fu fino all'età napoleonica, quasi nessun centro di una qualche importanza rinunciava a una propria Università; molte avevano una facoltà di medicina, dove si insegnava botanica farmaceutica e in genere c'era un orto botanico, per lo più adibito soprattutto alla coltivazione delle piante medicinali (i semplici). Tra secondo Cinquecento e inizio Settecento, due furono soprattutto gli ambiti che interessarono i botanici tedeschi (solitamente laureati in medicina e quasi sempre medici di professione): da una parte la flora locale, con una relativamente copiosa produzione di Flore di territori circoscritti; dall'altra la sistematica. In entrambi troviamo impegnati due fratelli di Halle: Christoph e Christian Knaut. Il primo scrive una flora dei dintorni della città, in cui classifica le piante seguendo il sistema di Ray con qualche modifica; il secondo, più giovane di quasi una generazione, crea un proprio sistema di classificazione, basato essenzialmente sui petali. Non senza una frecciatina polemica, in Hortus Cliffortianus Linneo gli dedica il genere Knautia, anche se più tardi, in Critica botanica, estende la dedica anche al fratello maggiore. Due fratelli, due generazioni a confronto A fine Seicento, nonostante si facessero ancora sentire il segni della Guerra dei Trent'anni che nella prima metà del secolo aveva devastato in profondità i territori dell'Impero, in Germania si contavano quasi trenta università; l'ultima ad arrivare, quasi allo spirare del secolo, fu quella di Halle, fondata nel 1691, per volontà del principe elettore di Brandeburgo. Anche questa relativamente importante città del Magdeburgo, all'epoca città libera, aveva gravemente sofferto per il conflitto, finché nel 1680 fu annessa al Brandeburgo. Nell'intento di risollevarla, il principe elettore Federico III (il futuro Federico I di Prussia) volle dotarla di un ateneo, presto celebre per gli studi giuridici, filosofici e teologici e come centro promotore del pietismo luterano e dell'Illuminismo tedesco. Dal 1694 vi furono aperti anche corsi di medicina. Quattro anni dopo l'elettore donava all'Università una parte dei suoi giardini per creare un hortus medicus destinato all'insegnamento della botanica farmaceutica (Materia medica), che tuttavia vivacchiò a lungo, tanto che ancora nel 1749 vi si coltivavano non più di 191 specie. Nessuno dei tre botanici prelinneani di una certa fama nati ad Halle però studiarono qui, vuoi per motivi anagrafici, vuoi per l'ancora scarso prestigio di quel nuovissimo ateneo. Si tratta dei fratelli Christoph (1638-1694) e Christian Knaut (1656-1716) e di Paul Hermann (1646-1695), che abbiamo già incontrato nei panni di direttore dell'orto botanico di Leida. Non conosciamo il percorso accademico del maggiore dei Knaut, morto lo stesso anno dell'inaugurazione dei corsi di medicina ad Halle; sembra però molto credibile l'ipotesi che abbia studiato a Lipsia (che dista da Halle appena una quarantina di km, ma faceva parte del ducato di Sassonia): infatti proprio a Lipsia egli fece stampare la sua opera più nota, un catalogo delle piante spontanee dei dintorni di Halle (Enumeratio Plantarum Circa Halam Saxonum Et In Eius Vicinia, Ad Trium Fere Milliarium Spatium, Sponte Provenientium, 1687); inoltre, per classificare le piante seguì i sistemi di Morison e Ray, il cui diffusore in Germania fu Paul Amman, professore di botanica a Lipsia dal 1674. Linneo esamina il libro del maggiore dei Knaut in Philosophia botanica e ne colloca l'autore tra i "fruttisti", ovvero coloro che hanno classificato i vegetali sulla base del pericarpo, dei semi o del ricettacolo, insieme a Cesalpino e appunto Morison e Ray, Hermann (un altro allievo di Lipsia) e la scuola di Leida. Lo svedese fa notare che il sistema di Knaut è vicino a quello di Ray, ma rovesciato: anche Knaut senior mantiene la tradizionale divisione tra erbe e alberi, e distingue le erbacee in base ai fiori perfetti (con i petali) e imperfetti (privi di petali), ma mentre Ray inizia con i fiori imperfetti, egli li mette alla fine. Le piante dotate di fiori perfetti sono poi classificate in base al frutto: carnoso, membranoso o nudo; ciascun gruppo è ulteriormente diviso in classi determinate dal numero e dalle caratteristiche dei petali (monopetale, tetrapetale regolari e irregolari, pentapetale, esapetale, polipetale) per un totale di 17 classi. Linneo recensisce l'opera, ma ne ha poca stima, e così i botanici successivi; unico merito di Christoph Knaut essere stato il primo ad usare il termine Compositae, modificando la denominazione di Ray Composito flore. Molto più stimato da Linneo è il fratello minore Christian. Era di sedici anni più giovane di Christoph, tanto che talvolta nei vecchi repertori viene detto suo figlio. Iniziò gli studi di medicina a Lipsia, dove seguì i corsi di Gottfried Welsch e Johannes Bohn per l'anatomia e di Paul Amman e Michael Ettmüller per la botanica. Completò poi gli studi a Jena, dove si laureò nel 1682 con una tesi intitolata De fermentatione in sanguine non existente. Quindi tornò nella città natale dove divenne medico personale del principe Emanuel-Lebrecht di Anhalt-Köthen che gli affidò anche la direzione della biblioteca della città di Halle. Come bibliotecario, scrisse alcuni trattatelli di argomento storico e genealogico, ma a noi interessa per la sua unica opera di botanica, Compendium Botanicum sive Methodus plantarum genuina, stampata postuma nel 1716: non una flora locale con le piante organizzate in modo sistematico come quella del fratello, ma un vero e proprio metodo per classificare le piante con forti aspirazioni teoriche. Dai tempi della Flora di Halle di Christoph sono passati quasi trent'anni e il panorama della botanica tedesca è del tutto cambiato; ora l'interesse per i "sistemi" si è fatto preminente e la nuova autorità è Rivinus (August Bachmann), che proprio a Lipsia - dove insegna ed è direttore dell'orto botanico - elabora il suo nuovo sistema basato non più sui frutti ma sulla corolla, nel quale per la prima volta erbe e alberi non sono più assegnati a classi separate. Sempre in Bibliotheca botanica, Linneo lo colloca tra i "corollisti", dove sta lui stesso, insieme a Pitton de Tournefort e vari altri, tra cui appunto il nostro Knaut junior, che, se non ne fu un seguace acritico, ne fu profondamente influenzato. Secondo Linneo, come il sistema di Christoph Knaut "rovescia" quello di Ray, il sistema di Christian Knaut "rovescia" quello di Rivinus: entrambi usano come criterio principale i petali, ma mentre in Rivinus la regolarità viene prima del numero, in Knaut junior succede il contrario. Mentre quello di Rivinus comprende 18 classi, Knaut ne prevede sostanzialmente otto, con diciassette sottoclassi: fiori con un petalo regolare e irregolare; fiori raggruppati regolari, irregolari e regolarmente irregolari; fiori con due petali regolari e irregolari; fiori con tre petali regolari e irregolari; fiori con quattro petali regolari e irregolari; fiori con cinque petali regolari e irregolari; fiori con sei petali regolari e irregolari; fiori con molti petali regolari e irregolari. Come si vede, mancano i fiori apetali, e tra poco scopriremo perché. Linneo ne apprezzò il rigore teorico (lo cita moltissime volte nelle sue opere giovanili), e in Philosophia botanica ne riprende il criterio per definire i generi; "Ogni pianta che produce le capsule dei semi nello stesso modo appartiene allo stesso genere, e così il contrario". Tuttavia non mancò di criticarlo per aver creato molti generi inutili sulla base della modalità di fioritura e, soprattutto, si fece beffe di due dei suoi assiomi più recisi. Secondo Knaut, il petalo costituisce l'essenza del fiore, dunque egli non ammette che il perianzio, gli stami e lo stilo ne facciano parte; perciò, nega l'esistenza di fiori apetali. Quanto al frutto, sostiene che ne esistono di due soli tipi: carnosi e membranacei; il primo è quello che troviamo nelle mele, nelle bacche, nelle ciliegie; il secondo comprende le capsule e quelli che i botanici del suo tempo chiamavano "semi nudi" di cui contestava recisamente l'esistenza. Aveva ragione ad osservare che tutti i frutti sono protetti da una membrana, ma sbagliava ad assimilarla a una capsula.  Knautia, una pianta "semplice" dalla tassonomia intricata Ciò che apprezzava e ciò che lasciava perplesso Linneo in Knaut junior si fondono nella dedica di Knautia, inizialmente al solo Christian, in Hortus cliffortianus (1737); erigendo a genere una specie che Boerhaave aveva separato da Scabiosa (oggi Knautia orientalis), Linneo osserva che in essa i singoli flosculi sono assai irregolari, ma insieme costituiscono un fiore regolarissimo; quanto ai semi, è assai dubbio se sono nudi o rivestiti. E aggiunge: "Dunque ci è soccorsa la memoria di Knaut che negava assolutamente i semi nudi e cercava assiduamente l'intera salvezza della botanica nell'uniformità e difformità della corolla, alla cui memoria dedichiamo questo genere". Dunque, una dedica con un pizzico di malignità (che Linneo considerava umorismo). E' chiaro che egli si riferisce a Christian, il solo Knaut che apprezzasse, ma sempre nel 1737 in Critica botanica è indicato anche il fratello maggiore, che così rientra dalla finestra tra i dedicatari di un genere botanico. Genere per altro interessantissimo. Esteso dall'Europa alla Siberia e all'Asia centrale, con la sua cinquantina di specie è uno dei più ricchi di diversità della flora europea, con tanti endemismi limitati a piccole zone, particolarmente numerosi nelle Alpi e nei Balcani. Con le sue infiorescenze a capolino che ricordano un puntaspilli (e gli inglesi la chiamano proprio così, pincushion) con numerosissimi fiorellini circondati da un involucro di squame, Knautia è un tipico rappresentate di quella che un tempo era la famiglia Dipsacaceae e ora la sottofamiglia Dipsacoideae delle Caprifoliaceae. E i semi, sono nudi o vestiti? Chi lo sa! I frutti in cui sono contenuti sono acheni o nucule che non si aprono, quindi in un certo senso fanno tutt'uno con il seme... Vestitissimi dunque, se non fosse che all'epoca di Knaut il termine semina nuda indicava proprio questo tipo di frutti. La disputa che non faceva dormire i botanici a cavallo tra Seicento e Settecento era solo una questione terminologica. Knautia è un genere dalla tassonomia intricata, in cui discriminare tra specie, sottospecie e varietà non è facile, né lo è distinguere una specie dall'altra. Vive in ambienti diversi: prati aridi ma anche umidi, pascoli alpini, boschi aperti e foreste, ma anche aree ruderali. Ad eccezione di poche specie, si tratta di perenni. Della flora italiana, oltre alla diffusissima e polimorfa K. arvensis, fanno parte una quindicina di specie, alcune delle quali endemiche: K. baldensis, presente in poche località attorno al massiccio del Baldo; K. gussonei, raro endemismo dell'Italia centrale; K. lucana, endemismo della Lucania a sud-est di Potenza; K. persicina, endemismo dei monti che circondano il lago di Garda. Altre informazioni nella scheda. Con milioni di esemplari venduti ogni anno e sempre nuove varietà immesse sul mercato, Weigela va sicuramente annoverata tra gli arbusti da fiore più popolari, grazie alla facilità di coltivazione e al notevole impatto estetico. Questo genere, che talvolta qualcuno si ostina a chiamare Weigelia, è originario dell'Estremo oriente e fu creato da Carl Peter Thunberg che ne raccolse una specie durante il suo soggiorno in Giappone. Il nome è un omaggio a uno dei suoi corrispondenti, il medico e docente universitario Christian Ehrenfried Weigel, tedesco di lingua e cultura, ma suddito svedese, perché nato in quella parte di Pomerania che per due secoli fece parte del Regno di Svezia. L'Università di Greifswald, dove egli studiò e insegnò per molti anni e dove numerosissimi erano gli studenti svedesi, fu un vero ponte culturale tra i due paesi, nonché uno dei principali poli di diffusione del sistema linneano in Germania. Benché nella maturità Weigel si sia distinto soprattutto come chimico, negli anni giovanili, oltre a dirigere l'orto botanico di Greifswald, scrisse una flora della Pomerania svedese e alcune interessanti osservazioni botaniche.  Una regione contesa e una brillante carriera accademica Per circa duecento anni, dal 1630 al 1805, c'è stata una enclave svedese in territorio tedesco: la Pomerania occidentale, occupata durante la Guerra dei Trent'anni da Gustavo Adolfo Vasa e poi trasformata prima in un feudo reale, quindi dal 1648 in un territorio del Regno di Svezia, retto da un governatore svedese. Per le città pomerane, alcune delle quali in passato erano state città libere appartenenti alla Lega anseatica, non fu certo un buon affare, perché significò una sequela di guerre e distruzioni. Per la sua posizione di confine con il regno di Polonia, quella che più ebbe a soffrirne fu sicuramente Greifswald. Nel Medioevo, quando la regione faceva parte del ducato di Pomerania, era un fiorente centro mercantile, con una borghesia di origine per lo più tedesca; nel 1456 vi fu fondata una prestigiosa università di lingua tedesca, la quarta nell'area germanica (dopo Heidelberg, Lipsia e Rostock), che fu anche all'avanguardia nella diffusione del protestantesimo, con un'influente facoltà di teologia luterana. Durante la guerra dei Trent'anni, Greifswald fu dapprima occupata dalle forze imperiali, quindi subì un lungo assedio svedese; nell'arco di pochi anni, perse così due terzi dei suoi abitanti. Seguirono bombardamenti da parte delle truppe del Brandeburgo nel 1659 e nel 1678; durante la Grande guerra del Nord fu trasformata in un accampamento militare; nel 1713 e nel 1736 fu in gran parte distrutta da due devastanti incendi. Nonostante il governo svedese avesse esonerato dalle tasse chi costruisse o ricostruisse una casa, divenne una città fantasma. In tanta distruzione, un faro di civiltà rimaneva l'Università che, soprattutto nella seconda metà dl Settecento, quando finalmente tornò la pace, pur mantenendo il suo carattere tedesco, risentì positivamente del clima di rinnovamento pedagogico della Svezia illuminista; divenne così un ponte culturale tra Germania e Svezia che attirava numerosi studenti svedesi (oltre 1500 nell'arco di un cinquantennio) e favoriva l'interscambio di idee tra le due aree. In questo contesto, giocò un ruolo importante nella diffusione del sistema di Linneo, che dapprima era stato accolto con ostilità in Germania, in particolare dai botanici luterani che consideravano "oscene" le sue basi sessuali (ne ho parlato in questo post). A cancellare questi pregiudizi diede un valido contributo il pastore Samuel Gustav Wilcke (1736-1791); allievo di Linneo a Uppsala, venne a Greifswald a completare gli studi di teologia, vi tenne conferenze di storia naturale e nel 1763 vi fondò l'orto botanico universitario. Divenuto l'anno successivo pastore della Altkirche della limitrofa isola di Rügen, dove visse fino alla morte, fu autore della prima flora dell'area pomerana, Flora gryphica, exibens plantas circa Gryphiam intra miliare sponte nascentes (1765), dedicata alle piante spontanee che crescevano nell'arco di un miglio nelle campagne attorno a Greifswald. Tra i più entusiasti seguaci di Wilke vi fu certamente un giovane studente di medicina, Christian Ehrenfried Weigel, nato a Stralsund, un'altra città della Pomerania svedese, e arrivato a Greifswald sedicenne nel 1764 per iniziare gli studi di medicina e scienze naturali; nel 1769, come tesi di baccalaureato, scrisse un saggio sulla flora locale, poi pubblicata a Berlino con il titolo Flora Pomerano-Rugica, Exibens plantas per Pomeraniam anteriorem svecicam et Rugiam sponte nascentes methodo linneana secundum systema sexuale digestas. Concepito come un supplemento all'opera di Wilke (il raggio si amplia dai dintorni di Greifswald all'intera Pomerania svedese, compresa l'isola di Rügen), il lavoro si segnala in primo luogo per l'ortodossia linneana, esibita orgogliosamente fin dal titolo che fa piazza pulita di ogni remora moralistica. Frutto di molte escursioni e dell'osservazione diretta della flora locale, è un'opera notevole per uno studente ventenne; di ciascuna pianta vengono indicati anche i nomi comuni, la localizzazione, il periodo di fioritura, gli eventuali usi medici. Al momento della stampa di Flora Pomerano-Rugica, Weigel si era già trasferito a Gottinga, dove seguì tra l'altro i corsi di botanica di un altro linneano, lo svedese Johan Andreas Murray, e conseguì il dottorato in medicina nel 1771. Anche se non aveva abbandonato lo studio delle piante, compiendo anche diverse escursioni botaniche in Sassonia e in Assia, il centro dei suoi interessi andava spostandosi verso altri soggetti, in particolare la mineralogia e la chimica. Visitò infatti le miniere dello Harz e come tesi di dottorato presentò una dissertazione di chimica mineralogica. Dopo la laurea, tornò brevemente a Stralsund, dove esercitò la professione medica e continuò le ricerche di chimica nel laboratorio del padre, un medico con forti interessi per la chimica farmaceutica. Nel 1772 tornò a Greifswald come lettore aggiunto e direttore dell'orto botanico fondato da Wilcke (incarico che mantenne fino al 1781); in questa occasione, tenne una prolusione che, stampata con il titolo Observatones botanicae, costituisce il suo maggiore contributo alla studio delle piante. Non si tratta di un'opera organica, ma di una sequenza di 31 capitoletti (observationes) da brevi a brevissimi in stile aforistico di argomento vario: la segnalazione della presenza in Pomerania di specie precedentemente non segnalate; annotazioni sulle variazioni morfologiche di alcune specie in natura e in coltivazione; analisi della letteratura e discussione di specie oggetto di controversia tra i botanici. Il capitolo più ampio (Observatio I), e sicuramente il più interessante, è costituito da una rassegna del genere linneano Bromus, di cui Weigel, sulla base di un'attenta analisi morfologica, propone undici specie; va però notato che la botanica successiva ha ricondotto molte di esse a quelle linneane e nessuna delle sue denominazioni per questo genere è ora accettata. Lo sono invece tra le spontanee Juncus capitatus e tra le esotiche Lantana x mutabilis. Nel decennio successivo, tuttavia, prese il sopravvento l'interesse per la chimica; in questo campo, l'opera maggiore di Weigel è Grundriss der reinen und angewandten Chemie (1777), in due volumi, una delle prime in Germania a rivolgersi a un pubblico anche non universitario, in cui si occupò di chimica sia pura sia applicata in campo medico e soprattutto agricolo. Molte furono anche le sue traduzioni di opere di chimica dal francese, dall'inglese e dallo svedese. Intanto egli continuava una carriera accademica di successo nell'Università di Greifswald: titolare della nuova cattedra di chimica e farmacia della facoltà di medicina dal 1784, rettore dall'Università dal 1787, direttore dell'istituto universitario di chimica dal 1796 alla morte. I rivolgimenti politici che coinvolsero la Pomerania svedese nel primo Ottocento non sembrano lasciare alcuna traccia in questo percorso. Perfettamente inserito nel mondo culturale svedese, si adeguò senza imbarazzo a quello tedesco quando in seguito alle guerre napoleoniche la Pomerania passò alla Prussia: membro dell'Accademia della Scienze svedese dal 1792; protomedico della casa reale di Svezia dal 1795; conte del Sacro Romano impero nel 1806 (aggiungendo al cognome il prefisso nobiliare von); contemporaneamente cavaliere dell'ordine svedese della Stella polare (1814) e cavaliere di terza classe dell'ordine prussiano dell'Aquila rossa (1821). Del resto i tedeschi di Pomerania come lui erano abituati a destreggiarsi tra i due mondi. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Weigela, un arbusto dalle fioriture prorompenti Per gli amanti delle piante, più che come autore di due operine di botanica sostanzialmente dimenticate, Weigel è soprattutto il dedicatario del magnifico genere Weigela (che, per un errore diffuso, molti chiamano Weigelia). A crearlo nel 1780 (all'epoca Weigel era ancora direttore di orto botanico di Greifswald) fu un altro allievo di Linneo, Carl Peter Thunberg, che del medico pomerano fu corrispondente. Il genere Weigela (famiglia Caprifoliaceae) comprende una dozzina di specie arbusti nativi dell'estremo oriente (Siberia, Cina, Giappone, Corea), solitamente rustici e molto adatti ai climi dell'Europa temperata. Grazie alle scarse esigenze, alla resistenza alle malattie e alle fioriture copiose, da almeno 150 anni sono tra gli arbusti più amati e comuni nei nostri giardini. La prima specie ad essere descritta fu W. japonica, raccolta da Thunberg in Giappone e pubblicata appunto nel 1780, ma la prima ad arrivare in Europa fu W. florida, introdotta dalla Cina nel 1845 da Robert Fortune. Questa specie fu anche a lungo la più popolare, tanto che tendiamo ad associare il suo nome quasi automaticamente alle Weigelae dei nostri giardini, anche se in realtà oggi le piante coltivate e vendute a milioni ogni anno sono per lo più ibridi, a volte con genealogie complesse e inestricabili. In effetti, fin dalla seconda metà dell'Ottocento i vivaisti si misero al lavoro per produrre varietà sempre più belle e fiorifere; se nel XIX secolo si preferirono soprattutto grandi arbusti imponenti con cascate di fiori sui lunghi rami arcuati, il gusto odierno, condizionato dalla piccolezza dei nostri spazi verdi, preferisce piante compatte, magari con foglie colorate o variegate. Il colore dominante dei fiori di questo genere è il rosa in tutte le sue sfumature, ma esistono anche tre specie con fiori gialli; alcune specie, poi, hanno fiori che nell'arco della fioritura cambiano colore, in modo tale che su un singolo arbusto vediamo fiori di colori diversi. Insomma, una cascata di bellezza in technicolor. Qualche approfondimento sulle principali specie e sulla storia degli ibridi nella scheda. Da qualche anno incontra un crescente successo anche nei nostri giardini Muhlenbergia capillaris, una graminacea a fioritura tardiva, abbastanza insignificante fino a fine stagione, quando esplode in una sorprendente nuvola di aerei fiori rosa. Potrebbe essere un involontario ritratto vegetale del reverendo Henry Muhlenberg, placido pastore luterano e pioniere della botanica americana, che scelse la via del modesto raccoglitore della flora locale (mettendo insieme un catalogo di oltre mille specie, tutte rigorosamente raccolte nel raggio di tre miglia da casa) e propugnò il progetto di una flora nazionale, nata dalla collaborazione e dal confronto tra i botanici. Solo in tarda età, quando vide che a prevalere erano invece l'ambizione e le rivalità personali, si decise a pubblicare un lavoro che considerava poco più di un indice di quella flora cooperativa. Addirittura postuma uscì la sua opera più importante, dedicata alle sue piante preferite: carici e graminacee. E' dunque giusto che a celebrarlo siano le graminacee del genere Muhlenbergia, i cui numerosi rappresentanti negli Stati Uniti sono chiamati affettuosamente muhly.  Conflitti tra vocazioni Dopo le turbolente vicende di Frederick Pursh, parlare di Henry Muhlenberg è come contemplare un placido lago dopo aver affrontato le rapide di un torrente. Anche lui vantava un doppio nome ed era di origine tedesca, ma le analogie finiscono qui. Il suo nome ufficiale era Gotthilf Heinrich Ernst, ma preferiva il più colloquiale Henry. Apparteneva a una delle famiglie più influenti della importante comunità tedesca e olandese della Pennsylvania; il padre Henry Melchior (nato Heinrich Melchior Mühlenberg, 1711-87) era il fondatore e il patriarca della Chiesa luterana negli Stati Uniti; i due fratelli maggiori, John Peter Gabriel e Frederick August, furono importanti uomini politici; il primo, generale dell'Armata continentale, era un eroe nazionale, la cui popolarità presso gli "olandesi" di Pennsylvania era seconda solo a quella di Washington. Anche nelle generazioni successive, fino ai nostri giorni, questa famiglia ha continuato ad essere illustrata da uomini di Chiesa e politici, scienziati, architetti e filantropi (se vi incuriosisce, qui trovate l'albero genealogico). Quando aveva solo nove anni, Henry fu mandata a studiare in Germania, a Halle, insieme ai fratelli maggiori, per ricevere un'adeguata istruzione che li avrebbe preparati alla carriera ecclesiastica cui li destinava il padre. Qui rimase dieci anni e studiò lingue antiche, filosofia, teologia; anche se la città vantava un prestigioso orto botanico e una secolare tradizione medica, non sembra che al momento il ragazzo se ne interessasse. Rientrò in patria nel 1770 e fu immediatamente ordinato sacerdote (aveva solo 17 anni), divenendo prima assistente del padre poi pastore a Filadelfia. Nel settembre del 1777 la città fu occupata dalle truppe britanniche; temendo rappresaglie per l'impegno patriottico dei fratelli maggiori, Henry preferì rifugiarsi nella casa paterna a Trappe, dove trascorse un anno di esilio forzato durante il quale incominciò a interessarsi delle piante locali. Uomo prudente e metodico, prese ad annotare le sue osservazioni in un diario di campo (scritto in grafia minutissima in un misto di tedesco colloquiale, inglese e latino, ha messo a dura prova gli studiosi) e a confrontarle con quanto poteva leggere nella letteratura sulla flora americana. Questo studio da autodidatta continuò quando venne nominato pastore a Lancaster, una località a circa 100 km da Filadelfia, dove servì fino alla morte per ben trentacinque anni. Inizialmente il suo interesse andava soprattutto alle piante medicinali, di cui sperimentava le virtù su se stesso, la sua numerosa famiglia (ebbe otto figli) e la comunità. Esplorava le campagne dei dintorni, raccogliendo semi che poi seminava nel giardino di casa, sempre annotando scrupolosamente le sue osservazioni. Si attirò così anche i rimproveri del padre, che avrebbe preferito si occupasse meno delle piante e più dei parrocchiani. La botanica era vista come un hobby, una passione un po' frivola, che non doveva distoglierlo dai compiti pastorali e didattici (nel 1789 divenne il primo presidente del Franklin College). Per almeno un decennio, Muhlenberg continuò ad osservare e analizzare la flora locale, sempre più consapevole del rischio di errori di identificazione vista la carenza di testi di riferimento. Infatti a quel tempo erano disponibili ben poche opere sulla flora delle colonie americane, nessuna delle quali si occupava specificamente della Pennsylvania: Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands di Mark Catesby (1729-31), Flora virginica (1739-1743) di Gronovius, cui nel 1788 aveva fatto seguito Flora Caroliniana (1788) di Thomas Walter. Il pastore-botanico giunse così a compilare un Calendario delle fioriture delle piante locali e una lista di circa 1100 piante spontanee e coltivate che crescevano nel raggio di 3 miglia da Lancaster, presentata nel 1791 alla American Philosophical Society. Molte potevano essere specie nuove, ma per saperlo con certezza era necessario entrare in contatto con gli studiosi europei che, avendo accesso ai grandi erbari, avrebbero potuto aiutarlo a identificare e denominare correttamente i suoi esemplari. Determinante in questa decisione fu l'incontro con Johann David Schoeppf; questi, medico militare delle truppe dell'Assia stanziate presso New York durante la guerra d'indipendenza, dopo la fine del conflitto aveva ottenuto il permesso di rimanere nel paese e nel corso di vari viaggi esplorò la flora da New York alla Florida. Incontrò anche Muhlenberg, che lo accompagnò in alcune escursioni e condivise con lui le sue osservazioni sulle piante medicinali. Tornato in patria, Schoeppf pubblicò Materia medica americana (1787), senza neppure ringraziarlo. Tuttavia lo mise in contatto con il celebre naturalista Johan Christian Schreber, più tardi presidente dell'Accademia Leopoldina (cui anche Muhlenberg fu ammesso poco dopo), il quale a sua volta lo inserì nella rete dei grandi naturalisti europei, con i quali Muhlenberg scambiava piante, semi, esemplari e osservazioni naturalistiche.  Un progetto di flora cooperativa A suscitare l'interesse dei corrispondenti europei erano soprattutto le nuove specie di briofite, caricacee e graminacee scoperte dal nostro pastore. I suoi invii furono determinanti ad esempio per gli studi sulle felci di Olaf Schwartz. A capire pienamente il valore delle sue ricerche fu però soprattutto Willdenow, il direttore dell'Orto botanico di Berlino, che nel 1801 pubblicò negli annali della Società di scienze naturali una serie di osservazioni di Muhlenberg sui generi Juglans, Fraxinus e Quercus, accompagnati dalle proprie descrizioni e note in latino: in tal modo, queste denominazioni di Muhlenberg, a differenza di quelle della lista del 1791, prive di descrizioni, risultano pienamente valide e sono entrate nella tassonomia botanica. Nel 1803 seguì un altro saggio sui salici. Numerose sono poi le specie segnalate da Muhlenberg pubblicate da Willdenow nella sesta edizione di Species plantarum (1798-1826) , tra cui numerosi carici. La fama e il prestigio di Muhlenberg in Europa è testimoniata anche dalla visita che gli fecero Humboldt e Bompland nel 1804, al ritorno dal loro viaggio in Sud America. Se nella prima parte della sua vita, la rete di corrispondenti di Muhlenberg includeva soprattutto studiosi europei, dopo l'indipendenza divennero sempre più numerosi gli americani, nell'ambito di un grande progetto che egli riuscì solo in parte a realizzare. In un discorso letto nel febbraio 1791 alla American Philosophical Society propugnò una Flora della nuova nazione che avrebbe dovuto nascere non dal lavoro di un singolo, geniale, studioso, ma dalla collaborazione di molti raccoglitori e uomini di scienza: "Ripeto il desidero che ho già espresso: alcuni connazionali istruiti dovrebbero unirsi nelle ricerche botaniche, e spedire alla nostra Società le loro Flore per essere esaminate e eventualmente pubblicate; in tal modo, dall'unione delle Flore di ciascun stato, potremmo avere una Flora degli Stati Uniti, basata su osservazioni valide e certe". Raccolse qualche adesione: tra le più entusiastiche, quelle di un altro pastore, Manasseh Cutler, che contribuì con le sue ricerche in varie aree del New England; William Baldwin, con raccolte in Georgia e Florida; Stephen Elliott, che contribuì per la Virginia occidentale. Ma, in generale, l'intuizione precorritrice di Muhlenberg cadde nel vuoto, mentre si moltiplicavano le flore scritte da botanici stranieri come Michaux, Pursh e Nuttall, in uno spirito di accesa competizione e di ricerca di gloria personale totalmente opposto al sogno "cooperativo" di Muhlenberg. Fu questa situazione, infine, a deciderlo a uscire dal riserbo e a pubblicare egli stesso Catalogus Plantarum Americae Septentrionalis or A catalogue of hitherto known native and naturalizes plants of North America, che include 3780 specie, raccolte grazie al contributo di 28 corrispondenti (scrupolosamente elencati nella prefazione). Nella speranza che mani più forti e abili delle sue, come ebbe a scrivere a Baldwin, completassero il lavoro, si tratta ancora una volta di una lista molto succinta, in cui utilizzò solo in parte il tesoro delle sue annotazioni botaniche, rimaste manoscritte. Unica eccezione, la parte dedicata alle amate graminacee e caricacee, pubblicata postuma dal figlio Frederick August in Descriptio Uberior Graminum et Plantarum Calamariarum Americae Septentrionalis Indiginarum et Cicurum (1817), un'opera di grande importanza storica perché numerose piante native vi vengono descritte per la prima volta. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Le nuvole rosa di Muhlenbergia Dipinto dai suoi contemporanei come un uomo amabile, ospitale, generoso, pieno di humor e calda simpatia (tratti evidenti anche ai nostri occhi grazie alle sue numerosissime lettere), benché abbia pubblicato così poco Muhlenberg fu riconosciuto già dai contemporanei come il vero padre della botanica americana, salutata da Baldwin come "il Linneo del nostro paese". Non mancarono dunque i riconoscimenti: numerosi botanici, tra cui Elliott, Gray, Torrey, Grisebach e Schwarz, gli dedicarono almeno una specie e Schreber, il suo primo corrispondente tedesco, battezzò in suo onore Muhlenbergia un genere di Poaceae (1789), omaggio adattissimo a questo grande esperto di erbe. Questo grande genere di graminacee comprende circa 150 specie di erbe diffuse in Asia e nel continente americano, soprattutto nel Stati Uniti sudoccidentali e in Messico. Molte delle numerose specie nordamericane hanno grande importanza ecologica come specie dominanti di praterie e pascoli montani. Native per lo più di ambienti desertici e semidesertici, sono piante poco esigenti che si adattano a suoli poveri e alla siccità, caratteristiche che, unite al notevole impatto estetico durante la fioritura, le stanno rendendo sempre più popolari nei giardini. Da noi la specie più nota è sicuramente la vistosa M. capillaris, caratterizzata da aeree infiorescenze che a fine estate e a inizio d'autunno la trasformano in una nuvola rosa, purtroppo non del tutto rustica; altre acquisizioni più recenti che stanno raggiungendo anche i nostri giardini sono M. reverchonii, più piccola e meno vistosa della precedente, ma anche più rustica; M. lindheimeri con fogliame verde azzurro e una fontana di spighe verde-argento, decorativa anche in inverno per i semi persistenti; M. dumosa con fusti eretti e finemente ramificati che la fanno assomigliare a un bambù, tanto che in America è detta Bamboo muhly. Muhly è infatti l'affettuoso nomignolo con cui le specie di questo genere sono note negli Stati Uniti. Altre specie sono presentate nella scheda. Due passioni si intrecciano nella vita di Giovanni Battista Balbis, botanico piemontese che fu il quinto curatore dell'orto di Torino: le piante e la politica. E se la seconda lo deluse e gli costò ben tre esili, mai venne meno l'amore per le prime. Nella sua vita non ci sono viaggi in paesi lontani e flore esotiche, ma brevi percorsi a zigzag che lo portano ora al di qua ora al di là delle Alpi, trascinato dalle onde della storia; ci sono le flore locali che, instancabile camminatore, esplora appassionatamente in tanti teatri: le Alpi marittime dell'adolescenza e della prima giovinezza; le campagne e le colline torinesi della maturità; le sponde del Ticino del momento più buio della sua esistenza; il lionese della vecchiaia. Senza dimenticare i due orti botanici che fece rinascere, prima a Torino poi a Lione. Botanico di fama europea, fu onorato da colleghi del calibro di Willdenow, de Candolle e Cavanilles con la dedica di un genere. L'unico valido oggi è il piccolo genere Balbisia Cav., che ammanta delle sue spettacolari fioriture le più aride praterie d'altura del versante occidentale delle Ande tra Perù e Cile.  Primo tempo: il giacobino Chi conosce la Vita di Alfieri, sa quanto provinciale, chiusa, bigotta e oppressiva fosse l'atmosfera politica e culturale degli Stati sardi di fine Settecento. Possiamo dunque immaginare con quanto entusiasmo gli intellettuali piemontesi accogliessero le notizie che arrivavano da Parigi, tanto più che i legami culturali con la Francia erano fortissimi (basti pensare che le classi colte sabaude parlavano correntemente il francese, e non l'italiano). A Torino nacquero immediatamente diversi circoli giacobini; uno dei più accesi si riuniva a casa del medico Ferdinando Barolo; i suoi membri, repubblicani, sognavano di abbattere casa Savoia e di unirsi alla Francia rivoluzionaria. Nel 1793, in stretto contatto con il rappresentante francese a Genova, Jean Tilly, i diversi gruppi si unificarono e elaborarono un piano di insurrezione, che avrebbe dovuto scattare nella primavera del 1794, in concomitanza con l'offensiva francese; tuttavia, notizie della congiura giunsero alla polizia sabauda, che arrestò il Barolo il quale crollò immediatamente denunciando i suoi compagni. Molti furono arrestati, ma altri riuscirono a salvarsi riparando in Francia. Tra loro anche il giovane botanico Giovanni Battista Balbis, che iniziava così il primo dei suoi tre esili. Balbis (1765-1831) era nato a Moretta, nel circondario di Saluzzo, da dove si era spostato a Torino per studiare presso il prestigioso Collegio delle Province - dove fece amicizia con il medico e storico Carlo Botta, un altro dei congiurati del 1794; studiò poi medicina all'Università di Torino, divenendo l'allievo prediletto di Carlo Allioni. Si innamorò così della botanica, accompagnando lo stesso Allioni, Bellardi e Dana in molte escursioni. Studiò poi le specie vegetali che crescono nei pressi delle Terme di Valdieri, oggetto della sua prima pubblicazione; nel 1792, un lungo viaggio lo portò - munito delle lettere di raccomandazione del maestro - in giro per l'Italia a visitare molte personalità della scienza del tempo, tra cui Volta e il botanico napoletano Domenico Cirillo. Nel 1793, tornato a Torino, entrò appunto a far parte del gruppo giacobino guidato da Barolo. Nel maggio del 1794 fu uno dei numerosi fuorusciti piemontesi che andavano radunandosi in Francia. Balbis, che si era laureato in medicina nel 1785 e fin dal 1788 aveva ottenuto l'aggregazione all'ordine dei medici, si arruolò nell'esercito francese come medico militare. Nel 1796 lo troviamo nelle file dell'armata d'Italia, comandata dal giovane generale Bonaparte. Poté tornare a Torino solo verso la fine del 1798, quando i francesi costrinsero Carlo Emanuele IV alla fuga e occuparono la capitale, proclamando la Repubblica piemontese. Insieme all'amico Botta e all'avvocato Luigi Colla, fu uno dei venti membri del governo provvisorio. L'esperienza fu brevissima (già ad aprile dell'anno successivo, di fronte alla ripresa della guerra, il direttorio lo sciolse, affidando i pieni potere all'ambasciatore Musset), ma è significativa dell'adesione di Balbis agli ideali rivoluzionari, in nome dei quali, insieme ai suoi compagni, il 12 dicembre 1798 aveva giurato “odio eterno alla tirannide, amore eterno alla libertà, all'eguaglianza e alla virtù”. Ma nuvole nere si addensavano sulla giovane repubblica; assente Napoleone, che era in Egitto, le cose si misero male per l'esercito francese; travolto dagli austro-russi, nel maggio 1799 dovette sgombrare la regione. I Savoia ritornarono sul trono e Balbis prese una seconda volta la via dell'esilio, ancora speso nei ranghi dell'armata d'Italia con il grado di vice capo-medico. Questa volta l'esilio fu molto breve: già nel giugno 1800, con la gloriosa battaglia di Marengo, Napoleone ripristinò il potere francese e venne proclamata la Repubblica subalpina. Nei primi anni repubblicani, Balbis fece parte della cosiddetta "cabale des médicins", un influente gruppo di intellettuali e scienziati di tendenza repubblicana che cercò di sfruttare la militanza politica e le relazioni personali con i vertici dell'amministrazione francesi per rinnovare l'insegnamento e le istituzioni scientifiche non solo in campo medico. Fu in questo contesto che nel 1801 egli fu chiamato a succedere a P.M. Dana come direttore dell'orto botanico torinese. Sul piano politico, presto subentrò la disillusione: la Repubblica subalpina si rivelava sempre più un fragile paravento dell'occupazione francese; nel 1801 l'esercito piemontese venne incorporato in quello francese, quindi passò in mani francesi anche l'amministrazione, mentre il francese sostituiva l'italiano negli atti pubblici e il franco diveniva la moneta ufficiale. Infine, l'11 settembre del 1802 il Piemonte cessava di esistere come stato e veniva annesso alla Francia. D'altronde, il potere sempre più autocratico di Napoleone rendeva chimerici gli ideali giacobini cui Balbis aveva giurato fedeltà nel 1798.  Secondo tempo: il botanico della flore locali Rimanevano le piante. Lasciata da parte la politica, Balbis dovette rimboccarsi le maniche per rilanciare l'orto botanico che aveva trovato in uno stato deplorevole, soprattutto per la mancanza di denaro, Sfruttando i suoi trascorsi di medico militare dell'Armée riuscì a ottenere aiuti e finanziamenti dal generale Menou, amministratore capo del dipartimento del Po. Sulla scia del suo maestro Allioni, egli operò efficacemente per reinserire l'istituzione piemontese nella rete degli orti botanici europei, con un fitto programma di scambi, grazie al quale, alla fine del suo mandato, il giardino era giunto a comprendere 1900 specie. All'attività gestionale, affiancò un'intensa esplorazione della flora piemontese; l'amico Colla racconta come ai torinesi fosse diventata familiare la figura di Balbis che percorreva i dintorni della città, attorniato a volte da un centinaio di studenti, che facevano a gara per presentargli la pianta più rara; a tutte sapeva dare un nome e a guisa d'oracolo rivelare proprietà botaniche e virtù curative. Teatro delle sue scorribande furono anche le Alpi piemontesi, che perlustrò in compagnia del giardiniere capo Molineri. In corrispondenza con molti dei maggiori botanici europei, fu ammesso come membro corrispondente di diverse società scientifiche; fu membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e dal 1811 presidente della Società Agraria di Torino. Alla flora delle campagne torinesi dedicò Elenco delle piante crescenti nei dintorni di Torino (1801), cui seguì Miscellanea botanica (1805-1808), dedicata soprattutto alla flora alpina; altri contributi sulla flora piemontese comparvero negli atti dell'Accademia delle scienze. Per i suoi studenti, nel 1808 pubblico anche Flora torinese, un agile manualetto in cui presenta succintamente 1234 specie; antenato di un tascabile, Colla ebbe a definirlo "flora portabile". Molte furono le piante alpine da lui segnalate per la prima volta; vorrei ricordare almeno la più rara e preziosa, Phyteuma cordatum Balbis, un endemismo delle Alpi marittime presente sia sul versante italiano sia su quello francese. In Italia si trova in poche stazioni a cavallo tra le province di Cuneo e Imperia. Ma se Balbis si era ormai estraniato dalla politica, quest'ultima non aveva ancora finito di fare i conti con Balbis, Caduto Napoleone, i Savoia tornavano sul trono. E il re Vittorio Emanuele I non poteva tollerare che i vecchi giacobini che avevano cospirato contro la sua famiglia mantenessero onori e posizioni di potere, fossero pure scienziati di fama internazionale. Nel 1814 Balbis venne privato della cattedra di botanica, della direzione dell'orto e persino cacciato dall'Accademia delle scienze. A soccorrerlo fu il chimico Evasio Borsarelli, direttore dell'Orto Sperimentale della Reale Società di Orticoltura, che lo ospitò nella sua piccola casa della Crocetta, allora in aperta campagna. Qui Balbis divise il suo tempo tra la coltivazione di piante rare, la sistemazione del suo immenso erbario (che conta oltre 18.000 esemplari) e le cure mediche prestate agli indigenti. Fu anche l'occasione per leggere con attenzione (lui linneano ortodosso formatosi alla scuola di Allioni) le opere di Jussieu, de Candolle, Robert Brown; e se prima respingeva il "sistema naturale", ne comprese le ragioni, tanto da tenerne conto nelle opere successiva. Poco dopo Domenico Nocca, professore di botanica all'Università di Pavia e direttore del locale orto botanico, gli chiese di aiutarlo a classificare la flora del territorio patavino. Il risultato della loro collaborazione fu Flora Ticinensis, un'opera in due volumi usciti rispettivamente nel 1816 e nel 1821. Nel 1819 Balbis fu chiamato a dirigere l'orto botanico di Lione; era il suo terzo esilio, questa volta volontario. Nella città francese, proprio come aveva fatto a Torino, riorganizzò quel giardino e seppe circondarsi di altri appassionati, con i quali nel 1822 diede vita alla Societé linnéenne de Lyon, di cui divenne il primo presidente. Anche a Lione continuò la sua indagine della flora locale, pubblicando Flore Lyonnaise (in due volumi, 1827-1828, con un supplemento 1835). Ormai lontano dalla politica attiva, continuava a seguire gli eventi italiani attraverso la corrispondenza con gli amici (in particolare Colla, cui lo univano i trascorsi giacobini e la passione per le piante); dopo il fallimento dei moti del 1821, prestò generosamente aiuto a molti fuoriusciti. Negli anni lionesi, fecondo fu anche il rapporto con l'allievo prediletto Carlo Giuseppe Bertero, che gli inviò molte piante dalle Antille. Ormai malato, nel 1830 chiese l'esonero da ogni incarico e rientrò a Torino, dove morì l'anno successivo. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Balbisia, quando fioriscono i deserti La fama europea di Balbis è testimoniata dalle molteplici dediche che ricevette da prestigiosi botanici europei. Furono ben tre quelli che crearono in suo onore un genere Balbisia. Il primo fu Willdenow, direttore dell'orto botanico di Berlino e celebre tassonomista, nel 1803, con Balbisia elongata (famiglia Asteraceae). Il nome oggi non è più valido, trattandosi di un doppione per una specie già descritta da Linneo, Tridax procumbens (L.) L.; ma la dedica dovette essere cara a Balbis, probabilmente in ragione del prestigio del creatore, se nel monumento funebre che gli venne eretto nel Cimitero di Torino venne ritratta proprio questa pianta. Nel 1804 fu la volta di Cavanilles, direttore dell'orto botanico di Madrid. Questo è il genere Balbisia valido anche oggi, ne parlo sotto. Infine, poco dopo la morte di Balbis, anche de Candolle (corrispondente e amico personale) volle ricordarlo con Balbisia berteroi (famiglia Asteraceae), oggi Robinsonia berteroi; un nome non valido per la regola della priorità, ma interessante perché associa il nome di Balbis a quello dell'allievo Bertero, che esplorò dapprima le Antille, quindi il Cile. E proprio dal Cono Sur viene Balbisia Cav., appartenente alla piccola famiglia sudamericana delle Vivianiaceae (un tempo, Ledocarpaceae; nella classificazione AGP IV è invece assegnato a Francoaceae). Questo genere comprende una decina di specie di arbustini o erbacee perenni semilegnose assai ramificate con foglie minute e grandi fiori terminali molto vistosi con cinque petali lievemente imbricati, solitamente di un brillante colore giallo. Distribuito lungo il versante occidentale delle Ande dal Perù al Cile vive in praterie aride d'altura al di sopra di 2000 m. Fa eccezione B. peduncularis, un endemismo delle montagne costiere del Cile settentrionale che si spinge fino alla costa e con le sue fioriture spettacolari trasforma in un tappeto dorato i margini del deserto di Atacama. Qualche approfondimento nella scheda. Anche se andino e non alpino, sarebbe sicuramente piaciuto a Balbis, grande esploratore della flora delle Alpi, come ci ricordano lo specifico del delizioso Dianthus balbisii (il garofanino di Balbis) e la sottospecie di Primula auricola subsp. balbisii. Nel Seicento, epoca di padri fondatori, il medico e botanico di origini svedesi Elias Tillandz importa in Finlandia la scienza empirica, getta le basi dell'anatomia e della botanica finlandesi e crea il primo orto botanico. Per celebrarlo, Linneo gli dedica il genere Tillandsia, forse alludendo con un pizzico di umorismo al suo rapporto conflittuale con l'acqua.  Il padre fondatore della botanica finlandese Per sette secoli, dal XII secolo all'inizio dell'Ottocento, la Finlandia fu una provincia svedese. E proprio in Svezia era nato colui che è considerato il padre fondatore degli studi naturalistici finlandesi, Elias Tillandz (1640-93). Può essere considerato per la Finlandia quello che Olof Rudbeck il vecchio (di cui seguì i corsi all'Università di Uppsala) è per la Svezia: importò nel paese baltico i metodici scientifici appresi in Olanda, all'università di Leida dove aveva seguito gli studi medici; fu il primo a eseguire una dissezione anatomica pubblica; fondò il primo orto botanico (a Turku, in svedese Abo); scrisse il primo libro dedicato alla flora del paese, Catalogus plantarum, tam in excultis, quam in cultis locis prope Aboam superiore aestate nasci observatarum (1673, "Catalogo delle piante che si osservano nel colmo dell'estate nei luogo incolti e coltivati nei pressi di Abo"). Per ricordarne la memoria, l'Università di Turku ha dato il suo nome al premio che viene annualmente assegnato alla migliore pubblicazione in campo biomedico o naturalistico. Altre notizie su di lui nella biografia. Il cognome Tillandz (anche Til-landz) è legato a un curioso aneddoto. Originariamente sia chiamava Elias Enrici (figlio di Enrico) Tillander. Quando è ancora studente - anche se, come si conviene agli eventi semi-leggendari, non conosciamo la precisa collocazione nel tempo di questo viaggio - Tillander parte in nave da Abo per raggiungere Stoccolma. Durante il viaggio scoppia una terribile burrasca; il mal di mare è così terribile che Elias crede di morire, e fa un giuramento: mai più metterà piede su una nave. Sarà di parola: il viaggio di ritorno (una bazzecola di circa 1000 km) lo farà a piedi, percorrendo l'intero golfo di Botnia via terra (till Landz). Da quel momento per tutti sarà Elias Tillandz, Elias Via Terra.  Tillandsia, una pianta figlia dell'aria Linneo (nell'Hortus Cliffortianus del 1737, quindi nella prima edizione di Species Plantarum del 1753) decise di onorare "il primo e unico botanico finlandese" dedicandogli il genere Tillandsia (famiglia Bromeliaceae). Secondo J. R. Grant e G. Zijlstra, la scelta è ironica: Linneo credeva che, come Tillandz, anche la Tillandsia detestasse l'acqua. Non è vero per nessuno dei due. Tillandz odiava i viaggi in mare, non l'acqua. Durante i suoi studi in Olanda aveva potuto apprezzare le cure idroterapiche, alle quali anzi dedicò la sua dissertazione di laurea. Ritornato a Abo/Turku, studiò le proprietà curative della fonte Kupittaa e vi costruì delle piccole terme. Tanto meno odia l'acqua la Tillandsia (famiglia Bromeliaceae), anche se Linneo poteva crederlo vista la mancanza di radici di molte specie. Si tratta di un genere molto vasto che si è adattato a habitat assai diversificati che vanno dalle foreste pluviali del Brasile alle cime delle Ande, dalle pampe della Patagonia al deserto di Atacama; alcune riescono a crescere persino sui fili dell'elettricità. Molte specie sono epifite: non vivono al suolo, ma sui rami o sul tronco di altre piante; quelle più caratteristiche sono le cosiddette aerofite ("piante dell'aria") che assorbono l'umidità e i nutrienti direttamente dall'aria attraverso strutture presenti sulle foglie, chiamate tricomi assorbenti. Essi hanno l'aspetto di squame a scudo dal colore grigio-argento; oltre a proteggere la pianta dall'eccessiva radiazione solare, catturano l'umidità e i sali minerali disciolti nell'aria, aprendosi quando la pianta è asciutta e chiudendosi quando è stato raggiunta l'umidità ottimale. Il colore grigio-argenteo delle foglie, dato dalla presenza di tricomi assorbenti, permette di distinguere facilmente le Tillandsiae provenienti dalle aree aride (foreste tropicali aride o addirittura deserti). Le specie provenienti dalle zone umide (in particolare dalla foresta pluviale) hanno invece foglie verdi, più grandi e morbide, e richiedono un alto grado di umidità ambientale. Sono soprattutto le Tillandsiae a foglia argentata ad essere diventate relativamente popolari negli ultimi anni; contribuiscono al loro successo, oltre alle forme spesso particolari e curiose, la loro adattabilità alle condizioni non ottimali delle nostre case, la possibilità di coltivarle su supporti fantasiosi e creativi, la fama di piante mangia-smog: infatti assorbono dall'aria non solo l'umidità atmosferica e i sali minerali, ma anche gli inquinanti. Ma, come tutti gli esseri viventi, neppure loro possono vivere senz'acqua; nelle nostre case l'atmosfera è spesso eccessivamente secca e bisogna apportare umidità sotto forma di acqua vaporizzata. Così la mia Tillandsa ionantha detta Tilly - la pianta più viziata della casa - ogni mattina si gode la sua spruzzatina; lei la pensa come Tillandz: l'acqua ci vuole, ma nella quantità giusta al momento giusto! Altri approfondimenti nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed