|

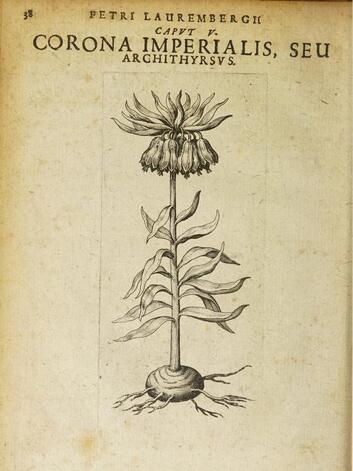

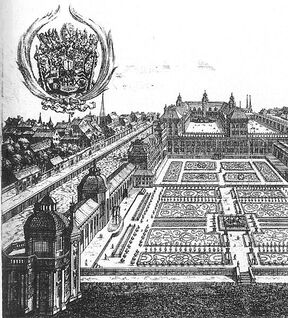

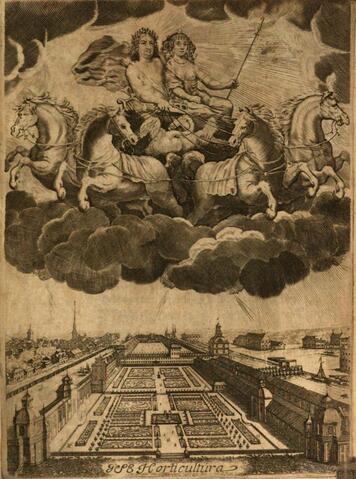

Schiller ne fece il protagonista di una novella romantica, Carl Peter Thunberg lo ebbe a compagno delle sue escursioni naturalistiche a Giava, la Società delle Scienze e delle arti di Batavia lo ebbe come primo segretario. E' Friedrich von Wurmb, nobiluomo tedesco e funzionario della VOC a Batavia, promettente naturalista morto troppo presto lasciando una manciata di articoli, uno dei quali dedicato alle palme, con la prima pubblicazione di un nuovo genere e due nuove specie. A ricordarlo provvide Thunberg con l'interessante genere Wurmbea,  Eroe romantico o naturalista? Nel 1782 nella rivista Wurtembergisches Repertorium der Literatur comparve un racconto anonimo intitolato Eine großmütige Handlung, aus der neuesten Geschichte (Un gesto magnanimo, da una storia recente). La trama racconta di due fratelli che amano la stessa donna. Quando se ne rendono conto, grande è la costernazione loro e della fanciulla, che rifiuta di scegliere l'uno piuttosto che l'altro. I fratelli fanno allora un patto: il maggiore andrà all'estero e se riuscirà a resistere lontano dall'amata, il minore sarà libero di sposarla. Egli va ad Amsterdam, ma presto si ammala ed è costretto a tornare. Ora è l'altro fratello a partire: va addirittura a Batavia in Indonesia, e da lì scrive che si sente abbastanza forte per superare la separazione e rinunciare al suo amore. Il fratello maggiore e la ragazza si sposano, ma appena un anno dopo lei muore e sul letto di morte rivela che il suo preferito era il fratello minore. Il marito si risposa mentre l'amato promette che rimarrà per sempre celibe. L'autore del racconto era lo scrittore Friedrich Schiller che si era ispirato a una storia vera, quella dei fratelli Ludwig e Friedrich von Wurmb, che gli era stata riferita dall'unica sorella dei due, sua suocera Louise von Lengefeld nata von Wurmb. Anche se la fonte era diretta e il racconto rispettava a grandi linee lo svolgimento dei fatti (i fratelli von Wurmb si erano davvero innamorati della stessa donna, Christiane von Werthern, Friedrich era davvero immigrato a Batavia, Ludwig aveva davvero sposato Christiane, ne era rimasto presto vedovo e si era risposato) ma Schiller si era permesso qualche licenza poetica. A spingere Christoph Carl Friedrich von Wurmb (1742-1781, questo il suo nome completo), a lasciare la Germania ed ad arruolarsi della VOC (la Compagnia olandese delle Indie orientali) forse più che l'amore impossibile, furono gli scarsi mezzi della famiglia, nobile ma impoverita. Non era inconsueto che giovani tedeschi cercassero fortuna nelle file della VOC come militari o come funzionari civili, tanto che, dopo gli olandesi, costituivano il gruppo nazionale più numeroso sia in Sudafrica sia in Indonesia. Dopo il suo arrivo a Batavia, Friedrich mantenne una regolare corrispondenza con Ludwig, a cui spedì anche qualche materiale naturalistico, ricevendone in cambio libri e riviste. In una di queste lettere, che furono pubblicate dal fratello dopo la sua morte, espresse il desiderio di tornare in patria e di risposarsi. Friedrich von Wurmb arrivò a Batavia via Amsterdam nel giugno 1775; all'epoca aveva 33 anni. Inizialmente era sotto mercante, il rango più basso nella gerarchia dei funzionari civili della VOC; poi fece una modestissima carriera: per due anni (1776-1778) fu contabile presso l'ospedale, quindi dal 1779 fino alla morte secondo amministratore del Waterpoort. Era dunque uno dei funzionari più umili tra coloro che prestavano servizio a Batavia e come tale figura all'ultimo posto nella lista dei membri della Società delle scienze e delle arti di Batavia, di cui nell'aprile del 1778 fu uno dei soci fondatori. Le sue competenze come naturalista (botanico ma anche zoologo) dovettero emergere in occasione del secondo soggiorno di Thunberg a Giava (dicembre 1776-giugno 1777); il tedesco gli fu compagno in una serie di escursioni nelle zone montuose dell'interno, muovendo da Batavia e Buitenzorg. Fu forse tramite lo svedese che von Wurmb entrò in contatto con il presidente della futura società Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher, che lo volle nel comitato direttivo ristretto; inoltre lo raccomandò come membro corrispondente della Società delle scienze e delle arti di Haarlem e lo scelse come secondo segretario, accanto al reverendo Joshua van Iperen; alla morte di questi nel 1780 von Wurmb gli subentrò come primo segretario. In questo ruolo svolgeva compiti amministrativi; seguiva la preparazione e la stampa del bollettino della Società; teneva in ordine e classificava le collezioni; inoltre, quando l'assessore Sirardus Bartlo donò una parte del suo giardino, venne incaricato di allestirvi un piccolo orto botanico. Nei primi tre numeri dei rendiconti della società Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen furono pubblicati sette suoi articoli; grazie al fratello Ludwig dopo la sua morte furono ripubblicati in tedesco sulla rivista di Gotha Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte dove comparvero anche due articoli postumi. Tralasciando un articolo su un minuscolo nano di Bali, domina la zoologia con brevi testi su un esemplare di orango del Borneo ucciso di recente, sul kahau o scimmia dal lungo naso (Nasalis larvatus) che von Wurmb fu probabilmente il primo a descrivere, sul cervo nano di Giava, su alcune specie di uccelli, sui nidi di rondine e altri nidi commestibili. Wurmb scrisse invece un solo articolo di botanica, De orde der palmboomen (L'ordine delle palme), comparso nel 1779 nel primo numero dei rendiconti. Egli vi tratta 17 generi e una ventina di specie di palme; i riferimenti più diretti sono Systema naturae e Species plantarum di Linneo, nonché la trattazione di Houttuyn nel primo volume della seconda parte di Natuurlyke Historie, ma ampi sono i riferimenti a Rumphius, Hortus malabaricus e altre pubblicazioni di autori olandesi. Il merito maggiore è aver introdotto il genere Licuala e due nuove specie Nypa fruticans e Saguerus pinnatus, oggi Arenga pinnata. Come succedeva a una percentuale impressionante di funzionari della VOC, il clima e le pessime condizioni igieniche di Batavia ebbero presto la meglio su Friedrich von Wurmb che morì nel marzo 1781, meno di cinque anni dopo essere arrivato a Giava. Non aveva ancora compiuto 39 anni. La sua morte fu un colpo durissimo per Radermacher, che contava su di lui per studiare sistematicamente la natura di Giava. Si rivolse così a Thunberg chiedendogli di inviare a Batavia uno dei suoi allievi come degno successore. Ciò non avvenne mai e lo stesso Radermacher sarebbe morto tragicamente appena due anni dopo, determinando quasi una paralisi della Società scientifica di Batavia che tanto si era battuto per creare.  Bellezze non sempre profumate Qualche mese prima di venire informato della morte di Friedrich von Wurmb Thunberg aveva già provveduto a celebrarlo con la dedica di uno dei nuovi generi da lui scoperti in Sudafrica, Wurmbea, con parole di grande elogio: "Gli ho dato il nome in onore del sig. barone Friedrich von Wurmb, ora mercante della Compagnia delle Indie orientali e segretario della celebre Società delle scienze di Batavia, espertissimo conoscitore della storia naturale e di altre scienze e generoso patrono dei loro cultori". Il genere Wurmbea (famiglia Colchicaceae) con una cinquantina di specie, è caratterizzato da un areale nettamente disgiunto: circa metà delle specie sono distribuite nell'Africa subsahariana, con centro di diversità in Sudafrica, l'altra metà tra Australia e Nuova Zelanda. Sono erbacee perenni geofite dotate di cormi tunicati simili a bulbi, con foglie lineari e fiori a stella riuniti in infiorescenze a spiga. In Sudafrica sono presenti sia nell'area con piogge invernali, sia in quella con piogge estive. La specie probabilmente più diffusa è W. stricta (in precedenza Onixotis stricta), che vive in paludi e stagni stagionalmente allagati del Capo occidentale e del Namaqualand, dove forma comunità molto numerose che fioriscono in massa tra il tardo inverno e la primavera per due o settimane. Poi la pianta perde le foglie e durante la stagione estiva arida va in riposo, per risvegliarsi alle prime piogge autunnali. I fiori, da bianchi a rosati, con due ghiandole nettarifere alla base, sono impollinati da api e piacevolmente profumati, al contrario di quelli di altri rappresentanti del genere che sono impollinati da mosche ed emanano un odore sgradevole. È il caso di W. marginata, una specie dei flats calcarei e limosi del Capo occidentale, che produce impressionanti spighe di fiori viola scuro quasi nero che contrastano con le antere gialle. Poco piacevole anche l'odore di sterco (ma è stato paragonato anche a mischio) dei fiori di W. elatior, che cresce lungo i margini dei corsi d'acqua e nelle paludi di Capo orientale, KwaZulu Nathal e Lesotho intorno ai 1200 metri, dunque nell'area a piogge estive; fiorisce a fine estate va in riposo in inverno. I fiori, bellissimi, hanno tepali bianchi macchiati al centro di rosso o di viola. Per venire alle specie australiane, vorrei segnalare almeno W. dioica, comune in gran parte del paese; che come dice il nome porta fiori maschili e femminili (e occasionalmente bisessuali) su individui diversi. Ha dimensioni molti più contenute delle cugine africane e fiori bianchi con una macchia viola alla base del nettario. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments