|

Non stupisce che la duchessa di Beaufort, grande appassionata senza problemi di mezzi, appena vide le serre riscaldate di Hampton Court, si affrettasse a farsi costruire un'analoga "serra tropicale" per i suoi giardini di Badminton. Più curioso è che anche prima di lei se ne fosse dotato un semplice maestro di scuola: il dr. Robert Uvedale. Come per la ben più ricca nobildonna, anche per lui le piante erano una ragione di vita ed era così abile nel coltivarle che la sua reputazione di esperto orticoltore travalicava le frontiere britanniche. Gli è attribuita l'introduzione in Inghilterra di due piante: quella dubbia del cedro del Libano e quella documentata del pisello odoroso. A ricordarlo, tramite l'amico Petiver, l'epiteto linneano di Smallanthus uvedalia, e il genere australiano Uvedalia (Phrymaceae).  Piselli siciliani e cedri libanesi I britannici hanno una vera passione per i piselli odorosi Lathyrus odoratus. Non solo li coltivano ampiamente nei loro giardini, magari facendoli arrampicare su apposite piramidi sullo sfondo dei mixed border, ma ne fanno i protagonisti di premi e concorsi e ne arricchiscono continuamente la gamma con nuove selezioni e varietà. I nomi di due di esse, 'Cupani' e 'Robert Uvedale', ci portano all'origine di questa passione. Lathyrus odoratus è un endemismo della Sicilia e di alcune aree dell'Italia meridionale. Il primo a darne una descrizione fu Francesco Cupani in Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum (1694) e poi nuovamente in Hortus catholicus (1696). Nel 1699 ne inviò i semi a Caspar Commelin dell'orto botanico di Amsterdam, che li coltivò con successo e fece ritrarre la pianta nel quarto volume del Moninckx Atlas (1699) come Lathyrus siculus. La bella specie, deliziosamente profumata, che ogni tanto produceva fiori bianchi, ottenne successo; nel 1737 Burman attesta che era ormai coltivatissimo nei giardini dei Paesi bassi, compreso quello del patrono di Linneo George Clifford, dove il botanico svedese lo vide, ripubblicandolo in Hortus cliffortianus come Lathyrus odoratus. Cupani inviò semi anche ad altri corrispondenti, uno dei quali era l'inglese Robert Uvedale (1642-1722). Laureato in teologia a Cambridge, Uvedale era un semplice maestro di scuola: dirigeva la Grammar School di Enfield, a nord di Londra, ma soprattutto era famoso in tutta l'Inghilterra come grande esperto di orticultura e floricoltura; la sua specialità erano le piante esotiche, per coltivare le quali si era dotato di arancere e di una delle primissime serre riscaldate del paese. I semi di Cupani capitarono dunque in ottime mani, non solo perché Uvedale li coltivò nel migliore dei modi, ma anche perché li diffuse tra i suoi amici. Anche se egli stesso non ne faceva parte, alcuni di essi erano i colti gentiluomini che si riunivano nel Temple Coffee House Botany Club: Leonard Plukenet, che forse era stato suo compagno di scuola, il farmacista James Petiver e il dr. Sloane, almeno un nipote del quale fu suo allievo; tra i corrispondenti più assidui il medico, antiquario e collezionista Richard Richardson. Nel 1700 Plukenet pubblicò la nuova specie in Almagesti Botanici Mantissa e diversi esemplari coltivati a Enfield sono tuttora conservati nel suo erbario. Come in Olanda, anche in Inghilterra quel fiore profumatissimo piacque molto; nel 1724 cominciò ad essere disponibile nei cataloghi dei vivai. Era l'inizio di un grande amore che perdura tuttora. Oggi le varietà si contano a centinaia. Tra di esse 'Cupani', la più simile al pisello odoroso originario: ha solo due fiori per stelo, piccoli e bicolori, ma profumatissimi. C'è anche 'Robert Uvedale', con grandissimi fiori rosa intenso. Il pisello odoroso non è l'unica specie la cui introduzione è attribuita a Uvedale. Ma dal campo dei fatti, passiamo in quello della leggenda. Fino al 1920, presso l'Enfield Palace si poteva ammirare un esemplare secolare di cedro del Libano Cedrus libani, che sarebbe stato piantato da Uvedale tra il 1662 e il 1670, da semi portati da Gerusalemme da un allievo. Si tratterebbe del primo esemplare piantato in Inghilterra, se non in Europa. E' una pretesa largamente infondata. Le prime pigne di cedro furono portate in Inghilterra nel 1639 da Edward Peckock, Cappellano della compagnia turca ad Aleppo, che le passò al fratello, cappellano del conte di Pembroke a Wilton (Devon); intorno al 1640 due esemplari nati dai loro semi furono messi a dimora nel parco di Wilton e vissero fino al 1874. Più tardi Peckock divenne rettore di Childrey, Oxfordshire, e piantò nel giardino del rettorato un esemplare che sopravvive tuttora. Quando Uvedale piantò il suo a Enfield, dunque, se la data tradizionale è fondata, il cedro di Childrey era già un bell'albero di 40 o 30 anni, Ma anche quella data è stata contestata. In nessuna delle lettere di Uvedale ai suoi numerosi corrispondenti egli cita l'albero né viene menzionato nella descrizione del giardino di Enfield contenuta in Short Account of several Gardens near London di J. Gibson (1691). John Ray, un altro dei corrispondenti di Uvedale, parlando dei quattro esemplari di cedro piantati al Chelsea Physic Gardens nel 1683, si dice convinto che siano i primi ad essere piantati in Inghilterra (come abbiamo visto, non lo sono; ma furono i primi a fruttificare, e da loro discendono i virgulti portati al Jardin des Plantes da Bernard de Jussieu), Dal libro di Gibson ricaviamo interessanti informazioni sul giardino di Enfield: "Il dr. Uvedale di Enfield è un grande amante delle piante e, avendo un'arte straordinaria nel coltivarle, è riuscito a creare una delle più grandi e rare collezioni di esotiche che si siano viste in questo paese. Il giardino comprende cinque o sei edifici o ambienti. Il più vasto è occupato da aranci e da grandissimi mirti, un altro è riempito da mirti più piccoli; le piante più graziose e curiose, che richiedono maggior cura, si trovano in stanze più calde, alcune delle quali possono essere riscaldate all'occorrenza. I fiori sono scelti, l'assortimento ricco, la coltivazione metodica e curiosa; non vale però la pena di parlare dell'aspetto generale del giardino, perché la sua delizia e la sua cura più che nel piacere dell'occhio risiedono nella coltivazione di piante rare". Insomma, ancora lontano dal giardino paesaggistico all'inglese, il giardino di Uvedale è ancora essenzialmente una camera delle meraviglie barocca, in cui il sommo piacere è dato dall'ostentazione di piante rare, la cui coltivazione è resa possibile da una serie di stanze con temperature variabili; che una o più siano riscaldabili è una novità nell'Inghilterra del 1691, se pensiamo che sono precedute solo dalla "stufa" del giardino dei farmacisti a Chelsea (forse 1681) e dalle tre serre della regina a Hampton Court (1690). Persino la "serra delle esotiche" della ben più ricca duchessa di Beaufort arriva dopo. Né ricco né nobile, questo modesto insegnante di provincia, non di rado in conflitto con i suoi superiori, traeva dalla rarità delle collezioni, dalla suprema abilità di coltivatore e dalla frequentazione di dotti e stimati botanici un prestigio capace di elevarne lo status e di farne una figura riconosciuta, come abbiamo visto, persino in Sicilia. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1722, la collezioni di piante vive fu acquistata da Robert Walpole per Houghton Hall; l'erbario fu invece acquisito da Sloane. Anch'esso documenta la rete di corrispondenti di Uvedale, con esemplari ottenuti non solo da corrispondenti inglesi come Sherard, Richardson, Petiver, Plukenet, Bobart, Doody, Sloane, Du Bois, ma anche da corrispondenti continentali come Tournefort, Magnol, Vaillant e altri.  Dediche intricate Il dr. Uvedale doveva anche possedere il talento dei rapporti umani, tanto che riuscì a conservarsi l'amicizia sia di Plukenet sia di Petiver, nonostante l'ostilità tra i due. Al primo forniva piante per i suoi libri e per i giardini di Hampton Court, il secondo lo onorò battezzando Wedalia (il cognome poteva essere scritto in vari modi, incluso Wedal) una bella asteracea nordamericana con foglie palmate e capolini giallo oro. Linneo, prima in Hortus cliffortianus poi in Species plantarum, riprese la denominazione di Petiver, ma ne normalizzò la grafia e la trasformò in epiteto, ribattezzando la specie Polymnia uvedalia. Oggi si chiama Smallanthus uvedalia. Del nome generico così rimasto disponibile si ricordò a inizio Ottocento Robert Brown che in Prodromus Florae Novae Hollandiae (1810) istituì il genere Uvedalia per una piccola pianta da lui scoperta in Australia, U. linearis. Nella breve motivazione sono citati esplicitamente Plukenet, Petiver e il giardino di Enfield: "Questo genere, forse troppo affine a Mimulus, l'ho battezzato Uvedalia in memoria del dottore in teologia e legge Uvedale, lodato da Plukenet e Petiver, che nei pressi di Enfield creò un giardino soprattutto ricco di esotiche". Che fosse troppo affine a Mimulus lo pensavano sicuramente de Candolle che nel 1813 soppresse il genere e lo fece confluire in Mimulus, nonché Bentham che nel 1835 ribattezzò la specie di Brown dapprima Mimulus linearis, quindi M. uvedaliae, con un assurdo genitivo. Questa è stata la situazione per circa 200 anni, fino al 2012, quando Barker e Beardsley hanno fatto risorgere Uvedalia nell'ambito di una revisione generale di Mimulus, che ha comportato il distacco delle specie australiane, assegnate a sei piccoli generi, tra cui appunto Uvedalia con due specie, U. linearis e U. clementii. Ovviamente una soluzione che non piace a tutti: altri preferirebbero un genere Mimulus onnicomprensivo, sulla scia della linea adottata di recente per Salvia. Al momento, però, Uvedalia resiste. U. linearis è una piccola erbacea che vive nei suoli sabbiosi dei territori del nord dell'Australia, con foglie lineari e fiori con corolla bilabiata blu-violaceo con gola gialla, oppure gialla a volte puntinata di rosso nella varietà lutea. La poco nota e rara U. clementii è invece nativa dell'Australia nord occidentale.

0 Comments

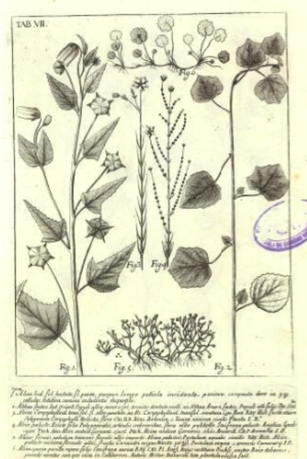

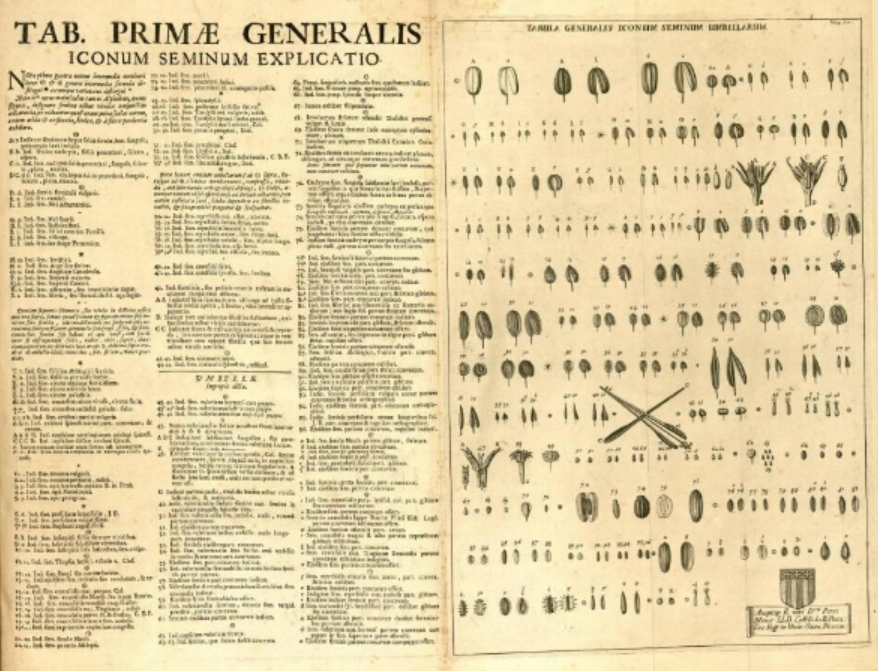

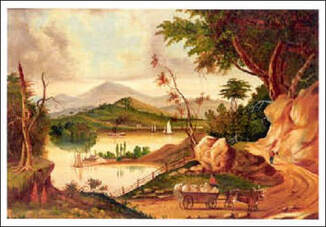

Nel 1691, poco dopo essere stato nominato dalla regina Mary giardiniere reale e curatore del giardino di Hampton Court, Leonard Plukenet dà alle stampe a proprie spese il primo volume di Phytographia; è l'atto di nascita di uno straordinario corpus di immagini di rarità botaniche provenienti da tutto il mondo, che arriverà a comprendere oltre 2700 figure. Con centinaia di specie inedite o almeno mai raffigurate in precedenza, è un'opera di riferimento imprescindibile per i botanici successivi, in particolare Linneo che volle dedicare a questo botanico "unico tra tutti" una pianta dai fiori altrettanto singolari, Plukenetia (Euphorbiaceae).  Collezionista ed esperto di piante esotiche In Historical and Biographical Sketches of the Progress of Botany (1790) Richard Pulteney inizia il suo profilo di Leonard Plukenet (1642-1706) lamentando come gli sia toccato il destino comune a molti grandi uomini di cadere nell'oblio poco dopo la morte. Duecento anni dopo, la situazione non sembra cambiata di molto; al contrario degli amici-rivali Hans Sloane e James Petiver, la cui opera è ben nota e oggetto di ampi studi, Plukenet continua a ricevere un'attenzione marginale, né è disponibile uno studio complessivo del suo stesso capolavoro Phytographia. Eppure si tratta di un'opera notevolissima, tale da guadagnare al suo autore l'immensa stima di Linneo che lo definì "un botanico diverso da tutti gli altri". Poco conosciamo della sua vita fino ai quarant'anni. Nativo di Westminster, Plukenet dovette frequentare la Westminster School e poi forse l'università di Cambridge dove avrebbe stretto amicizia con William Courten e Robert Uvedale; la sua immatricolazione non risulta, così come non compare tra i laureati. Poiché esercitava la medicina e si firmava MD Medical Doctor, si suppone che si sia laureato all'estero. In ogni caso negli anni '80 viveva a Londra ed era di condizione agiata, anche se non sappiamo se cioè fosse dovuto al successo professionale o a qualche eredità. Il suo nome incomincia a emergere intorno alla metà di quel decennio; è citato in una lettera di John Ray a Hans Sloane (1684) e nel 1688, insieme a William Courten, Samuel Doody e James Petiver, è calorosamente ringraziato da Ray per l'assistenza prestata per il secondo volume di Historia Plantarum. Gli uomini citati sono alcuni degli animatori del Temple Coffee House Botanical Club, che a quanto pare cominciò a riunirsi nel 1689, sia in un caffè sia nella vicina casa di Courten a Middle Temple. Era un gruppo eterogeneo di appassionati e professionisti: Courten era un mercante che aveva ereditato dalla famiglia una intricata situazione patrimoniale e legami con le Barbados e altre colonie, che seppe sfruttare per creare un ammirato gabinetto di curiosità; Doody e Petiver erano membri della gilda dei farmacisti, botanici ben più che dilettanti e uno dopo l'altro curatori del Chelsea Physic Garden; Plukenet come sappiamo era medico. Tutti erano appassionati collezionisti. Anche se non conosciamo la cronologia e la stratificazione delle sue collezioni, all'epoca Plukenet doveva già essersi fatta una solida fama di esperto di piante esotiche, che si procurava attraverso una rete internazionale di corrispondenti, coltivava nel giardino di St Margaret’s Lane e pressava in un erbario sempre più voluminoso. Come si deduce dalla profonda conoscenza della letteratura botanica che emerge dalle sue opere, doveva anche possedere una fornita biblioteca. Furono certo queste due competenze, quella di botanico autodidatta ma di grande preparazione e quello di esperto di esotiche, a convincere William e Mary (ovvero Guglielmo III d'Orange e Maria II Stuart) a nominarlo sovrintendente dei giardini reali di Hampton Court. I due sposi, divenuti sovrani d'Inghilterra e Scozia in seguito alla Gloriosa Rivoluzione, condividevano la passione per i giardini e le piante esotiche (quelle stesse che attraverso le compagnie mercantili olandesi affluivano nei Paesi Bassi dall'Asia, dal Sudafrica, dai Caraibi e dal Suriname) e nei palazzi olandesi di Honselaarsdijk e Het Loo possedevano grandi limonaie e serre riscaldate dove d'inverno venivano ricoverate le loro grandi collezioni di agrumi e esotiche non rustiche. Poco dopo l'ascesa al trono, William incaricò Christopher Wren di ristrutturare palazzo e giardino di Hampton Court; per il godimento della Regina fu creato un giardino privato in stile barocco olandese con intricati parterre a ramages e sentieri in brecciolino colorato, una fontana e un pergolato; il vecchio stagno Tudor venne prosciugato per ospitare tre nuovi giardini murati: il quadrato dei fiori, quello delle Primula auricula (una delle piante preferite della sovrana) e quello degli agrumi (piante "dinastiche" degli Orange). In ciascuno di essi il carpentiere olandese Hendrick Floris costruì una serra riscaldata lunga circa 16 metri, tra le prime e le più perfette che si fossero viste in Inghilterra. D'inverno ospitavano la splendida collezione di esotiche, che invece nella bella stagione erano esposte all'aperto. Era la più ricca e raffinata del paese, con limoni, aranci e altri agrumi, cacti e succulente, palme, piante di caffè, dracene, agave, aloe, yucche, molte bulbose. Parecchie, soprattutto le sudafricane, erano delle novità assolute. A presiedere questa meraviglia furono chiamati come capo giardiniere George London (che abbiamo già incontrato alle dipendenze del vescovo Compton a Fulham) e come sovrintendente appunto Leonard Plukenet, nominato Queen's Botanist o anche Royal Professor of Botany (presumibilmente un titolo onorifico che non comportava insegnamento). I due, ovviamente, si conoscevano già, essendo entrambi assidui membri del Temple Coffee House Botanical Club, come lo stesso vescovo Compton. L'incarico permise sicuramente a Plukenet di incrementare le sue collezioni, accedendo alle piante coltivate sia a Hampton Court sia nei giardini di altri nobili e appassionati, come il braccio destro di Gugliemo III Hans William Bentnick, il primo conte di Portland, oppure la contessa di Beaufort. Gli diede anche il prestigio internazionale per corrispondere alla pari con colleghi di altri paesi, come Paul Hermann prefetto dell'orto di Leida (dove spedì London a fare incetta di piante) o Giovanni Macchion, giardiniere dell'orto di Padova.  Un immenso corpus di immagini Certamente sulla base di un lavoro iniziato da tempo, già nel 1691 Plukenet fu in grado di dare alle stampe - a proprie spese - il primo volume di Phytographia, sive stirpium illustriorum et minus cognitorum icones, che, se non si presentava come un catalogo del giardino reale, ne condivideva lo spirito. Composto unicamente di figure (dette tavole fitografiche) e dedicato sia al "venerabile sommo mecenate di tutti i botanofili", ovvero il vescovo Compton, sia al re Guglielmo III, era essenzialmente una vetrina cartacea delle piante più nuove ed esotiche, anche se non mancava qualche specie locale. John Ray lo recensì con favore per le Philosophical Transactions della Royal Society, sottolineando che tra le centinaia di piante di cui "il colto e ingegnoso autore" dava la figura e la didascalia, moltissime in precedenza non erano state né descritte né raffigurate, altre descritte ma mai raffigurate o viceversa. Certo, il testo era limitato ai "titoli", ovvero ai nomi polinomiali, ma questi ultimi contenevano note caratteristiche sufficienti per distinguere una specie dall'altra. A soddisfare i desideri dei lettori, curiosità come l'Artemisia usata dai cinesi per la moxibustione, l'altrettanto celebre radice di Ginseng, o la miracolosa "erba dei serpenti" della Virginia (oggi Aristolochia virginiana), efficace antidoto contro il morso dei serpenti. Per comprendere il significato culturale e in un certo senso pedagogico di un'opera senza precedenti in Inghilterra, va sottolineato che non si trattava di un maestoso in folio pensato per fare bella figura nelle biblioteche dei ricchi, ma di un più maneggevole ed economico in quarto destinato allo studio e alla consultazione. Per ottimizzare lo spazio e abbattere i costi, ciascuna delle 72 tavole calcografiche non raffigura una singola pianta a piena pagina, ma da un minimo di tre a un massimo di sei piante, disegnate in modo essenziale ma ben riconoscibile; dato che spesso i disegni furono tratti non da piante vive ma da esemplari d'erbario, non sempre sono dotate di fiori e frutti. Dopo il primo volume, ne seguirono a ritmo serrato altri tre: la seconda parte nello stesso 1691 (tav. 73-120), la terza parte nel 1692 (tav, 121-250) e l'immensa quarta parte (tav. 122-328) nel 1696; insieme a quest'ultima uscì Almagestum botanicum, sive, Phytographiae Plukenetianae Onomasticon, Methodo Synthetico digestum, un volume di 400 pagine con le descrizioni, i nomi e i sinonimi di ben 6000 piante; per quelle raffigurate in Phytographia, Plukenet aggiunse anche le referenze bibliografiche e molte note critiche, che dimostrano una conoscenza approfondita della precedente letteratura botanica e un esame molto serio per giungere a identificazioni corrette. Impressionante per le dimensioni e l'erudizione, il lavoro di Plukenet si segnala anche per la notevole accuratezza delle descrizioni. Gli sono estranee invece preoccupazioni tassonomiche che vadano al di là di genere e specie: tanto nella Phytographia quanto nel Almagestum le specie, designate con un nome descrizione polinomio che ha come primo termine il nome generico, sono disposte infatti in ordine alfabetico. D'altra parte, le immagini di specie diverse dello stesso genere, pubblicate una di fianco all'altra nella medesima pagina, sono di per se stesse uno strumento di identificazione di straordinaria efficacia, che oggi ci è familiare, ma era all'epoca una novità assoluta. Nel 1700 seguì ancora un'appendice, Almagesti botanici mantissa, con ulteriori 25 tavole, altri sinonimi e note e gli indici completi delle due opere. Nel 1705, un anno prima della morte, Plukenet pubblicò infine Amaltheum botanicum (ovvero "Cornucopia botanica") con le tavole e le descrizioni di un centinaio di specie di origine per lo più cinese o indiana; per quest'ultimo volume, avendo evidentemente esaurito i fondi, si rassegnò ad indire una pubblica sottoscrizione. Tutti insieme, questi libri di Plukenet vanno a costituire un enorme corpus di 2740 figure, di fondamentale importanza per documentare la prima introduzione di nuove specie dalle Americhe, dal Sudafrica e dall'Asia orientale. Benché di piccole dimensioni e di qualità diseguale (furono affidate ad artisti diversi, tra cui spicca l'incisore fiammingo Michael Vandergucht), testi e illustrazioni divennero un riferimento imprescindibile per i botanici successivi. Morto nel 1706, Plukenet lasciò un immenso erbario di oltre 8000 esemplari che fu venduto dalla famiglia al vescovo di Norwich, uno dei sottoscrittori dell'Amaltheum. Qualche anno dopo, confluì anch'esso nell'erbario di Sloane, così come una collezione di circa 1500 insetti pressati e incollati su carta. Come altri collezionisti inglesi del suo tempo, Plukenet si servì di una vasta rete di corrispondenti e fornitori, che in parte coincide con quella di Petiver, di cui facevano parte botanici, giardinieri, collezionisti e appassionati, mercanti dediti al commercio internazionale, residenti nelle colonie nordamericane e un buon numero di medici e chirurghi al servizio della compagnia delle Indie. Tra i nomi più significativi, per le colonie americane spicca John Banister, di cui, con il permesso del vescovo Compton, Plukenet pubblicò diverse tavole, ma importanti invii si devono anche al medico tedesco David Krieg che visitò il Maryland; le numerose piante del Capo, punto di passaggio obbligato per le navi dirette nelle Indie orientali, si devono per lo più a chirurghi navali come Alexander Brown, che fece raccolte anche a Sant'Elena, o Patrick Adair che raccolse anche nelle Comore. Ci portano invece rispettivamente in India e in Cina le raccolte di Samuel Browne e James Cunnighame, soggetto principale di Amaltheum botanicum. Il primo, chirurgo del Fort St George (oggi Madras), raccolse nel Malabar e corrispose con Petiver e Ray, che mise in contatto con Kamel; il secondo, medico al servizio della Compagnia delle Indie nella factory di Chusan, fu il primo europeo a fare significative raccolte in Cina.  Un botanico e una pianta senza uguali Prima di concludere, vale la pena di approfondire le relazioni con Petiver, Sloane e Ray che forse spiegano perché, nonostante l'enorme influenza sui botanici successivi, il nome di Plukenet abbia finito per essere dimenticato. I quattro facevano parte degli stessi ambienti, erano assidui del Temple Coffee House Botanical Club, si scambiavano fornitori ed esemplari. All'inizio erano indubbiamente amici. In Almagestum botanicum, Plukenet ringrazia ripetutamente Petiver e Sloane per avergli procurato esemplari rari; come abbiamo visto, la recensione di Ray alla prima parte di Phytographia è elogiativa. Eppure, qualcosa si guastò. Come collezionisti, Plukenet, Petiver e Sloane era naturalmente rivali, dal momento che ciascuno avrebbe voluto gloriarsi della collezione più vasta e ricca di rarità. In questa specie di gara, facendo capo alla medesima rete di raccoglitori, non devono essere mancati gli sgarbi. Per Petiver lo fu senza dubbio la pubblicazione stessa delle piante dei suoi corrispondenti Browne e Cunningham in Amaltheum botanicum, che privò della primogenitura i suoi articoli per la Royal Society. Ad aprire le ostilità fu per altro Plukenet, che nella Mantissa non risparmiò le critiche né a Petiver né alla Storia naturale della Giamaica di Sloane, definita "un caos". Ray, che all'epoca si proclamava ancora amico di Plukenet, cercò di fare da paciere, ma dovette arrendersi di fronte al suo pessimo carattere che così definisce in una lettera a Sloane: "E' un uomo pieno di puntiglio, piuttosto presuntuoso e supponente, incapace di accettare consigli". Se Ray e Sloane, signorilmente, si limitarono ad esprimere le loro riserve anche scientifiche nella corrispondenza privata, Petiver lo fece in pubblico. Nel suo articolo sulle piante indiane di Browne, pubblicato sulle Philosophical Transactions, lo colpisce nell'orgoglio: "Quel celebratissimo botanico, il dr. Plukenet, può ben vantarsi delle sue innumerevoli specie di piante, visto che le moltiplica, come ha fatto con questa, rendendola tre erbe diverse". Ora ci è chiaro perché il "Botanico della Regina" non abbia mai fatto parte della Royal Society e perché la sua opera sia stata apprezzata più nel continente che in patria. Tra i suoi più fervidi ammiratori vi fu certamente Linneo, che fece larghissimo uso del corpus di Plukenet (che egli conosceva in un'edizione complessiva, pubblicata nel 1720) citandolo in quasi pagina di Species plantarum. In Critica botanica, dedicandogli il genere Plukenetia, ne tesse un vero encomio: "La Plukenetia ha una struttura dei fiori unica tra le piante, come lo è Plukenet tra i botanici. Egli preferì le piante a ogni ricchezza; non risparmiò nulla per illustrare quelle rare per le quali ardeva più di ogni altro". Plukenetia L. (famiglia Euphorbiaceae) comprende una ventina di specie di liane e rampicanti volubili diffuse nelle aree tropicali di tutto il mondo. I fiori che avevano stupito Linneo sono curiosi sia per la struttura (privi di petali hanno un calice globoso che si apre in quattro lobi valvati), sia per la disposizione, con uno o due fiori femminili alla base e molti fiori maschili disposti lungo l'asse del racemo. Curiosi anche i frutti, con quattro lobi angolati o alati, che si aprono in quattro cocci bivalvi che contengono un seme. Sono proprio i semi a costituire il maggiore punto di interesse di diverse specie, compresa la più nota, P. volubilis, conosciuta come sacha ichi o arachide degli Inca. Originaria del Sud America tropicale, ma coltivata anche altrove, è una liana con foglie cuoriformi e piccoli fiori raccolti in cime seguiti da curiosi frutti verdi, capsule con 4-7 punte che a maturazione si aprono mostrando una polpa biancastra che avvolge grandi semi. Non commestibili da crudi, lo diventano previa tostatura. Ricchissimi di proteine e di oli, se ne ricava un olio considerato salutare per l'alta presenza di acidi grassi polinsaturi. Qualche approfondimento nella scheda. Linneo soprannominò eristici, ovvero seguaci di Eris, la dea della discordia, i botanici delle generazioni immediatamente precedenti, impegnati in polemiche tanto feroci quanto sterili a difesa dei rispettivi sistemi di classificazione delle piante. Il più litigioso era indubbiamente lo scozzese Robert Morison, che non si peritava ad attaccare a testa bassa i botanici del passato e del presente, definendo i loro errori "allucinazioni". Da loro pretendeva di non aver appreso nulla e di aver tratto il suo nuovo metodo dalla natura stessa; molto probabilmente a ispirarglielo era stato invece Cesalpino, che però non cita mai. Pagò cara questa arroganza: i botanici successivi lo ripagarono della stessa moneta, attingendo alla sua opera pionieristica sotto traccia e censurando con altrettanta asprezza le sue pretese. Tra i critici più recisi lo stesso Linneo, che tuttavia gli dedicò il genere Morisonia (Capparaceae), che, manco a farlo apposta, suscita polemiche altrettanto roventi.  Formazione: Francia, Parigi e Blois Nel 1637, contro la pretesa del re d'Inghilterra Carlo I di imporre vescovi di propria scelta e un nuovo libro di preghiere sul modello anglicano, i presbiteriani scozzesi, con un patto giurato (Covenant) proclamarono che avrebbero difeso la loro fede fino alla morte. Ben presto si arrivò alla guerra aperta (prima e seconda guerra dei vescovi, 1639-1640), preludio alla rivoluzione inglese che avrebbe portato alla decapitazione del re e all'instaurazione del Commonwealth. Il solo fatto militare di una certa importanza della Prima guerra dei vescovi fu la battaglia del Bridge of Dee (18-19 giugno 1639) con la quale i Covenanter riuscirono a strappare alle truppe fedeli al re il controllo del ponte che dava accesso alla città di Aberdeen; tra coloro che militavano nell'esercito realista c'era anche il diciannovenne Robert Morison (1620-1683) che rimase gravemente ferito alla testa. Dopo la guarigione, come altri oppositori dei Covenanter che ormai controllavano la Scozia, decise di lasciare il paese e di rifugiarsi in Francia. Ci sarebbe rimasto vent'anni, cambiando del tutto il proprio destino. Anziché uomo di Chiesa, come avrebbe voluto la famiglia, divenne medico, naturalista e botanico. A Parigi, il suo primo rifugio, oltre a mantenersi come precettore del figlio di un certo consigliere Bizet, poté seguire lezioni di anatomia, zoologia, mineralogia, chimica e botanica, presumibilmente nel neonato Jardin des Plantes, dove fu allievo di Vespasien Robin. Nel 1648 si laureò in medicina a Angers, quindi nel 1649 o 1650, su raccomandazione di Robin, entrò al servizio dello zio del re, il principe Gastone d'Orlèans. Vale la pena di dedicare qualche riga a questo personaggio, che Morison proclamerà "patrono di tutti i botanici e mecenate veramente regale, versatissimo nell'arte botanica", tanto più che gli sono stati dedicati ben due generi di piante (entrambi oggi ridotti a sinonimi): Borbonia da parte di Plumier e Gastonia da parte di Commerson. Come politico, il duca d'Orlèans gode pessima stampa: intrigante e inconcludente, coinvolto in mille congiure tutte finite male, pronto a salvare la pelle abbandonando i suoi seguaci; brilla invece come mecenate delle arti e delle scienze, creatore della più vasta collezione di medaglie e antichità d'Europa, di una prestigiosa biblioteca, di un gabinetto scientifico e di collezioni d'arte. Della botanica era cultore più che dilettante grazie agli insegnamenti del medico che lo seguiva fin dalla nascita, il protestante Abel Brunier (o Brunyer, 1572-1665). Testimonianze del tempo riferiscono che conoscesse a memoria il nome di "tutte le erbe" (i comodi nomi binomiali di Linneo erano al di là da venire: siamo ancora all'epoca dei nomi-descrizione) e che amasse erborizzare, tanto che scoprì una nuova specie di trifoglio. A partire dal 1635, quando si stabilì a Blois al ritorno di un periodo di esilio, egli affidò a Brunyer, assistito dal secondo medico Jean Laugier e dal farmacista Nicolas Marchand (o Marchant), la creazione di un orto botanico, per il quale non lesinò attenzioni e spese. Dal 1644, ne fece anche immortalare le rarità su pergamena dall'abilissimo pittore Nicolas Robert: è l'inizio della spettacolare collezione nota come "Vélins du Roi". Tuttavia, dopo la morte di Richelieu nel 1642, egli si gettò nuovamente nell'agone politico e tornò a vivere a corte, portando con sé Brunyer, che per altro era ormai sulla settantina. Affidato ad altre mani, il giardino fu forzatamente trascurato. Dunque l'ingaggio di Morison, come terzo medico e botanico, era più che opportuno. E tanto più lo diverrà nel 1652, quando Mazzarino confinò il duca a Blois. Collezioni e piante divenivano ora la sola ragione di vita del principe sconfitto. Mentre l'anziano Brunyer rimaneva al suo fianco e allestiva il catalogo del giardino (Hortus Regius Blesensis, 1° ed. 1653, 2° ed. 1655), Laugier, Marchand e Morison venivano sguinzagliati per tutta la Francia alla ricerca di piante rare: come riferisce egli stesso, lo scozzese fu in Borgogna, Poitou, Bretagna (di cui esplorò le coste e le isole), Linguadoca e Provenza. Nel 1657, insieme a Laugier, esplorò l'area di La Rochelle, dove recensì 84 specie. Nel febbraio 1660 Gastone morì all'improvviso, lasciando erede delle sue collezioni il nipote Luigi XIV. Il giardino venne smantellato e Marchand, nominato direttore della coltivazione delle piante del Jardin du roi, fu incaricato di trasferire le piante nell'orto botanico parigino; anche Robert passò al servizio del re Sole, come "pittore ordinario del re per la miniatura". Una sistemazione fu offerta anche a Morison, ma eli preferì seguire in Inghilterra Carlo II, che proprio quell'anno aveva recuperato il trono. Il botanico lo aveva conosciuto proprio a Blois, durante una delle visite del re in esilio allo zio Gastone (Carlo II era figlio di Carlo I e di sua moglie Enrichetta, sorella di Luigi XIII e del duca d'Orlèans). Questa frequentazione altolocata non era l'unico lascito del decennale soggiorno a Blois. Fu quell'ambiente aperto e stimolante a fare nascere l'interesse di Morison per la classificazione delle piante. Tanto Brunyer quanto Laugier erano uomini di Montpellier: il secondo fu il maestro di Magnol, il primo sembra fosse alla ricerca di un metodo di classificazione razionale (non se ne trova però traccia nelle due edizioni del suo catalogo, semplici elenchi alfabetici). Nella fornitissima biblioteca del suo patrono, Morison poté leggere le principali opere dei botanici precedenti: De plantis di Cesalpino, l'Ekphrasis di Colonna, le opere dei fratelli Bauhin; sicuramente gli era nota anche l'opera di Boccone, che poi avrebbe contribuito a far conoscere in Inghilterra. Possiamo ipotizzare che il suo metodo sia nato dalla congiunzione tra queste letture, la ricerca sul campo e il confronto con il suo secondo maestro Abel Brunyer. Più tardi, egli lo negherà recisamente, proclamandolo un "nuovo metodo dato dalla natura, solo da me (senza arroganza) osservata, trovato da nessuno se non da me stesso".  Maturità: Inghilterra, Londra e Oxford Carlo II, che a sua volta era vissuto in esilio quasi dieci anni, non di rado trattato alla stregua di un parente povero, provava ammirazione e riconoscenza per il botanico scozzese che aveva subito un lungo esilio per la causa della sua famiglia; lo nominò proprio medico personale e responsabile dei giardini reali, assegnandogli una casa a Londra e uno stipendio di 200 sterline. All'inizio del 1669, Morison pubblicò la sua prima opera, Praeludia botanica, un volume miscellaneo che riunisce tre lavori probabilmente scritti in momenti diversi. Di un certo interesse la dedica a Carlo II, in cui egli riferisce che, quando era al servizio del duca di Orlèans, aveva delineato un nuovo sistema di classificazione delle piante e che il duca gli aveva promesso di finanziare la pubblicazione di un libro per illustrarlo; ma la morte improvvisa del suo protettore aveva infranto le sue speranze. Ora si rivolgeva al re d'Inghilterra, degno nipote di tanto zio, per realizzare quel progetto che avrebbe d'un colpo reso la botanica inglese più illustre di quella italiana, francese o tedesca. La prima parte (e più cospicua del volume) è la terza edizione del catalogo dell'orto botanico di Blois, un elenco di circa 2600 piante, 260 delle quale sono indicate come nuove e sono descritte dettagliatamente in appendice. La seconda parte, Hallucinationes Caspari Bauhini in Pinace, item Animadversiones in tres Tomos Universalis Historiae Johannis Bauhini, è un feroce attacco contro gli errori di nomenclatura e classificazione dei fratelli Bauhin, puntigliosamente (e spesso non a torto) corretti e qualificati di "allucinazioni". La terza parte, Dialogus inter Socium Collegii Regii Gresham dicti et Botanographum Regium, è un dialogo sulla classificazione della piante tra se stesso e un membro della Royal Society. Morison magnifica la superiorità del proprio metodo, ma non lo descrive, limitandosi ad asserire, sulla scorta di Boccone, che la "nota generica" non deve essere tratta né dalle proprietà medicinali né dalla forma delle foglie, ma dalla fruttificazione, cioè dai fiori e dai frutti; non manca poi di stigmatizzare come "caos e confusione", pur senza citare in modo esplicito né l'opera né l'autore, il sistema elaborato da John Ray per le Tavole botaniche incluse nel saggio del vescovo Wilkin An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (1668). E' l'inizio di una frattura insanabile tra i due padri fondatori della sistematica britannica. Poco dopo l'uscita del libro, l'Università di Oxford gli offrì la cattedra di botanica: voluta da lord Danby all'atto di fondazione dell'Orto botanico di Oxford nel 1621, diventava effettiva solo ora, dopo un'attesa di quasi mezzo secolo. Era la prima in tutto il territorio britannico. Morison accettò e prese il nuovo incarico molto seriamente. I corsi si svolgevano nell'orto botanico per cinque settimane, nella bella stagione; una testimonianza del tempo ricorda che tre volte alla settimana il professore prendeva posto dietro un tavolo, posto al centro del guardino e colmo di piante, e le illustrava a studenti e uditori, che riusciva ad affascinare nonostante il duro accento scozzese. Per il resto dell'anno, tutto il suo impegno andava alla stesura dell'opera sognata per tutta la vita: se erano mancati i finanziamenti di due patroni regali, Gastone e Carlo II, ora Morison aveva trovato nell'Università di Oxford un sponsor disposto a pubblicare la sua opera, grazie soprattutto al sostegno dei fondatori dell'Oxford University Press John Fell del Christ Church e Obadiah Walker dell'University College. La grande opera, intitolata significativamente Plantarum Historiae Universalis Oxoniensis seu Herbarum distributio Nova per Tabulas Cognationis & Affinitatis ex Libro Naturae Observatae & Detectae, sarebbe stata il fiore all'occhiello della nova casa editrice e sarebbe stata riccamente illustrata. Morison ne diede un primo saggio in Plantarum Umbelliferarum Distributio Nova, pubblicato dalla casa editrice universitaria nel 1672. E' un fascicolo pilota il cui scopo fondamentare è sollecitare sottoscrizioni e donazioni per Historia universalis, di cui le Umbelliferae costituiranno la sezione IX; ecco perché nella Prefazione vengono finalmente presentati i principi del "nuovo metodo": "Il metodo è l'anima di ogni conoscenza: dunque in questa trattazione delle umbellifere, come pure in quella universale di tutte le piante, che promettiamo, mostreremo le note generiche ed essenziali tratte dai semi e dalla loro somiglianza, disponendo le specie in tavole sulla base di parentele e affinità. Aggiungeremo differenze specifiche tratte dalle parti meno nobili, ovvero radice, foglie, fusti, odore, sapore, colore, raccogliendo le singole specie sotto i singoli generi: in tal modo, specie riconoscibili per il diverso aspetto si schiereranno sotto generi intermedi, generi intermedi sotto generi supremi [ovvero tribù o famiglie], ciascuno distinto dalle proprietà essenziali e sempre nello stesso modo. Questo è l'ordine che la natura stessa ha dato alle piante, da me osservato per primo". Segue la trattazione delle piante con infiorescenza ad umbella, classificate sulla base delle caratteristiche dei semi, integrate con quelle di altri organi come le foglie. Morison distingue le Umbelliferae vere e proprie dalle Umbellae improprie dicto, dove troviamo generi come Valeriana, Filipendula e Thalictrum, e determina con chiarezza generi e gruppi di generi, le cui parentele e affinità sono illustrare da otto diagrammi (tabulas cognationis & affinatatis). La prima delle venti tavole calcografiche (le altre sono dedicate a specie nuove o meno note) raffigura le principali categorie di semi, sintetizzate nelle didascalie esplicative della pagina a fronte. Fin qui, la pars contruens; per non smentirsi, c'è anche la pars destruens, ovvero una quindicina di pagine dedicate alle Hallucinationes Caspari Bauhini, aliorum auctorum. La monografia, la prima dedicata a una famiglia e illustrata da tavole calcografiche, è una brillante riuscita. Del resto, il soggetto del fascicolo di lancio non è stato scelto a caso: da una parte, questa famiglia è stata una delle prime ad essere identificata (da Dodoens nel 1583); dall'altra, anche oggi pnel suo ambito i frutti e i semi sono determinanti per una corretta identificazione. Applicare il metodo all'universo modo delle piante è un'altra faccenda. Più difficile ancora trovare i soldi per continuare l'opera, costosissima proprio per il ruolo essenziale delle immagini. Il progetto prevede tre libri, il primo dedicato agli alberi e agli arbusti, gli altri due alle piante erbacee. Conscio della difficoltà dell'impresa, Morison parte da queste ultime, le più numerose e difficili da classificare, e nel 1680 esce finalmente la Pars secunda dell'Historia universalis, che contiene cinque delle quindici sezioni previste per le erbacee (De bacciferis, De leguminis, De siliquosis tetrapetalis bivalvis, De hexapetalis tricapsularis, De tricapsularis lactescentibus). Il risultato è inferiore alle attese: Morison per primo non si attiene al proprio metodo e le incongruenze abbondano. Non parliamo poi dell'aspetto finanziario: nonostante le sottoscrizioni di alcuni membri della Royal Society e del Collegio reale dei medici, egli è costretto a indebitarsi pesantemente con l'University Press. Comunque continua a lavorare alacremente al terzo volume; ma nel 1683, muore in seguito a un incidente stradale in cui incorre attraversando Charing Cross.  Morisonia: le allucinazioni dei botanici continuano? Come abbiamo visto in questo post, sarà il diligente Jacob Bobart il Giovane a portare a termine il secondo volume. Il primo invece non uscirà mai. La casa editrice universitaria sarà per anni schiacciata dal debito di questa opera innovativa e audace, che non mancherà di influenzare i botanici successivi, mentre l'Università di Oxford si troverà per anni impelagata in una causa legale con la vedova per la proprietà dell'erbario. Il metodo di Morison fa scuola soprattutto in Germania: i suoi seguaci più entusiasti sono i fruttisti (secondo la terminologia di Linneo) Paul Amman, Christoph Knaut e Paul Hermann. In patria, gli nuocciono il carattere terribile e le offese a Ray, il cui metodo ben presto surclasserà il suo. A Morison è invece riservata una vera e propria damnatio memoriae. Più sotterraneo, ma determinante, l'influsso su Joseph Pitton de Tournefort, che dal botanico scozzese trarrà senza dubbio insegnamento per la precisa determinazione dei generi e la distinzione tra genere e specie. Ma la sua arroganza gli spiacerà sommamente, e non gli perdonerà di aver saccheggiato i botanici precedenti senza neppure citarli. Così si esprime in Elemens de botanique: "E' impossibile lodare a sufficienza questo autore. Ma mi sembra che si lodi già troppo da sé; perché invece di accontentarsi della gloria di aver partecipato al più bel progetto che si sia mai fatto in botanica, osa paragonare le proprie scoperte a quelle di Cristoforo Colombo, e senza parlare di Gessner, Cesalpino e Colonna, in molti luoghi delle sue opere afferma di non avere appreso nulla se non dalla natura. Gli si sarebbe potuto credere sulla parola, se non si fosse preso la pena di trascrivere pagine di questi due ultimi autori; dal che si vede che gli erano molto familiari. Il sig. Ray senza fare tanto chiasso è riuscito molto più di lui". I sospetti di Tournefort erano più che fondati; gli studiosi successivi hanno rilevato interi passi presi di peso da Cesalpino, che Morison conosceva benissimo ma non nomina mai: nella biblioteca di Oxford si trova una copia di De plantis fittamente annotata di sua mano. Quanto a Linneo (che guardava con un po' di sufficienza a questi predecessori in eterna lite tra di loro, tanto che li soprannominò Eristici, seguaci di Eris, la dea della discordia), in una lettera a Albrecht von Haller ne riconosce i meriti, ma conclude con una condanna senza appello: "Morison era vanitoso, ma gli va dato il merito di aver rinnovato un sistema mezzo morto. Se si osservano i generi di Tournefort, si deve ammettere quanto debba a Morison, tanto quanto questi doveva a Cesalpino, sebbene Tournefort stesso sia un ricercatore coscienzioso. Tutto ciò che c'è di buono in Morison è preso da Cesalpino, senza la cui guida egli si perde alla ricerca più di affinità naturali che di caratteristiche distintive". In ogni caso, riprendendo un suggerimento di Plumier, riserverà anche a lui la gloria di un genere botanico, Morisonia L., famiglia Capparaceae. E qui finiamo in una polemica non indegna dell'astioso dedicatario. La delimitazione in generi di questa famiglia nelle Americhe ha dato più di un grattacapo ai tassonomisti; tradizionalmente, la maggior parte delle specie erano assegnate a Capparis, affiancato da una serie di generi minori, tra cui appunto Morisonia, con circa otto specie. Questo amplissimo Capparis risultava però artificiale (polifiletico) e da qualche anno la linea prevalente è limitarlo alle specie del Vecchio Mondo. Quanto a quelle americane, alcuni ricercatori hanno iniziato a staccarne una serie di piccoli generi, finché nel 2018 nel quarto volume di The Global Flora è comparsa una nuova trattazione che ha incluso in Morisonia gran parte delle Capparaceae in precedenza assegnate a Capparis, allargandone i confini a oltre ottanta specie. La risposta di Xavier Cornejo (specialista di Capparaceae e principale fautore della divisione di Capparis in molti piccoli generi) non si è fatta attendere: in un articolo comparso lo stesso anno ha criticato aspramente questa soluzione, rilevando che, così inteso, Morisonia presenta una tale varietà di forme e comportamenti da diventare "un genere innaturale e difficile da comprendere". Dopo una pagina di critiche serrate, egli conclude che "la nomenclatura proposta [...] non ha supporto né morfologico né molecolare. Dunque nessuna di queste combinazioni ha valore nomenclatorio e va ridotta a sinonimi". Allucinazioni, avrebbe detto Morison. Ma noi viviamo in un'epoca più cortese (o forse più ipocrita). In attesa di futuri sviluppi che certo non mancheranno, conviene attenersi alle poche certezze: comunque venga inteso (con le ottanta e più specie di Morisonia sensu lato o le otto di Morisonia sensu stricto), si tratta di arbusti o alberelli del sottobosco delle boscaglie e delle foreste stagionalmente aride di Messico, Antille, Centro e Sud America. Sicuramente continuerà a farne parte la specie tipo di Linneo, M. americana; chiamata in inglese Ratapple, "mela dei ratti", nei paesi latino americani è conosciuta con tanti nomi che variano da un luogo all'altro: chocolatillo, zapote blanco, arbol del Diablo. E' un piccolo arbusto del sottobosco delle foreste aride caducifoglie, distribuito dal Messico all'Argentina settentrionale, attraverso le Antille; la caratteristica più notevole sono i piccoli frutti sferici con spessa corteccia marroncina e polpa biancastra edule usata come emolliente, con proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie. Qualche approfondimento nella scheda. Nella primavera del 1679 arriva in Virginia come pastore il reverendo John Banister; formatosi a Oxford, dove ha seguito i corsi di Robert Morison, è il primo naturalista con una formazione scientifica universitaria a stabilirsi nelle colonie inglesi del Nord America; all'impegno pastorale affianca infatti l'esplorazione della flora (e della fauna), incoraggiato da committenti inglesi, tra cui il suo diretto superiore, il vescovo Compton, cui invia molte primizie americane per il giardino di Fulham. Progetta di scrivere una storia naturale della Virginia, ma perde la vita in un incidente assurdo. A ricordarlo il genere Banisteriopsis (famiglia Malpighiaceae).  Un pastore naturalista A fine Seicento, la Virginia, la prima delle tredici colonie del Nord America, incominciava ad assestarsi dopo un avvio tutt'altro che facile. I coloni, che l'avevano fondata nel 1609, avevano dovuto affrontare la fame, ripetute guerre contro le popolazioni native, due massacri (nel 1622 e nel 1644). Durante la guerra civile erano rimasti sostanzialmente fedeli alla monarchia (tanto che Carlo II, recuperando il trono, la soprannominò The Old Dominion, l'antica colonia). Malattie, uragani, alluvioni, l'ostilità dei nativi, le tensioni con il governo centrale non mancavano, ma la Virginia aveva ormai trovato la risorsa che ne avrebbe fatto la più ricca delle colonie: la coltivazione del tabacco. Non era però una situazione né tranquilla né pacificata. Nel 1676 il piantatore Nathaniel Bacon guidò una rivolta armata (la prima nelle tredici colonie) contro il governatore William Berkeley, biasimato da una parte per i suoi metodi autocratici, dall'altro per la sua politica di pacificazione con i nativi, che impediva ai coloni poveri di installarsi oltre i confini della colonia. Alla ribellione, che assunse carattere molto violento, con il genocidio degli indiani Susquehanock e l'incendio della capitale Jamestown, aderirono i medi e piccoli proprietari e molti degli immigrati più poveri arrivati in Virginia come "servi a contratto", mentre i grandi proprietari rimanevano fedeli al governatore. Repressa con ferocia da Berkeley, la ribellione si esaurì con la morte di Bacon, ma lasciò un'eredità pesante: da quel momento, a lavorare nelle piantagioni furono sempre meno europei semi-liberi e sempre più schiavi neri. La Virginia si avviava a trasformarsi in una società razzista, basata sul sistema di piantagione e lo schiavismo. Il protagonista della nostra storia vi arrivò a ridosso di questi eventi. John Banister (1650-1692), nato in una famiglia modesta, a diciassette anni fu ammesso come corista al Madgdalen College di Oxford; benché destinato al sacerdozio, incominciò a frequentare l'Orto botanico, facendo amicizia con Jacob Bobart il Giovane e seguendo le lezioni di Robert Morison, a quel tempo impegnato nella mastodontica Plantarum historia universalis oxoniensis. Allestì un erbario e un catalogo di piante; ad affascinarlo erano soprattutto quelle americane. A sua volta Morison fu colpito dal suo talento e lo segnalò al vescovo di Londra Henry Compton, che stava cercando missionari interessati alle scienze naturali da inviare nelle colonie. Fu così che Banister, dopo essersi laureato nel 1674 e aver servito per un biennio come cappellano, nel 1678 si imbarcò alla volta dell'America, ufficialmente come ministro anglicano, ufficiosamente come naturalista e cacciatore di piante per i suoi patroni Morison e Compton. Dopo due scali alle Barbados e a Grenada, raggiunse la Virginia nella primavera del 1679. Il 7 aprile 1679 (data della prima lettera a Morison a noi pervenuta) era ospite del piantatore e commerciante William Byrd I. Di poco più vecchio di lui, Byrd era emigrato in Virginia per prendere possesso di una proprietà di alcuni acri lasciatagli da uno zio e aveva cominciato ad arricchirsi trafficando con gli indiani rum, fucili, ferramenta e lana in cambio di pellicce; era stato uno dei primi seguaci di Bacon, prendendo anche parte ad alcune azioni armate, ma poi era passato dalla parte del governatore. Col tempo sarebbe diventato un ricchissimo piantatore, proprietario della Westover Plantation che si estendeva per 1200 acri (equivalenti a quasi 5 km quadrati). Byrd era interessato alle piante da un punto di vista pratico: fece venire semi di nuove varietà di tabacco e importò piante orticole e agricole dall'Inghilterra. Incoraggiò Banister nelle sue ricerche, coinvolgendolo nelle sue spedizioni lungo la frontiera, e più tardi mantenne per lui i rapporti con l'Inghilterra, curando i suoi invii di piante, semi e animali e procurandogli materiali da disegno, carta e libri. Nella lettera a Morison, dopo aver descritto in termini coloriti i conflitti con gli indiani "nemici barbari", Banister descrive la Virginia come una terra fertile e ricca di acque che può offrire ogni bene necessario per la vita e per il piacere. Riferisce con meraviglia della grande ricchezza di alberi, che potrebbero ripopolare gli impoveriti boschi inglesi: ogni tipo di quercia, castagno, salice. Biasima la ristrettezza di vedute dei piantatori, unicamente interessati al tabacco e ai soldi che ne possono ricavare, mentre è affascinato dalla grande varietà di piante coltivate dai barbari indiani: mais con chicchi di tutti i colori, patate in innumerevoli varietà, fagioli, angurie e meloni. A lui il tabacco interessava soprattutto dal punto di vista scientifico e più tardi raccolse i semi delle diverse varietà coltivate dagli Indiani, creando una specie di banca del seme ante litteram. In una data ignota, Banister divenne ministro della Parrocchia di Bristol, la cui chiesa parrocchiale si trovava nei pressi dell'attuale città di Hopewell, lungo il fiume Appomattox. Cercava di conciliare i doveri pastorali con le ricerche naturalistiche, ma dovette constatare che era impossibile vivere con i magri proventi della parrocchia e dei pochi acri di terra che gli erano stati concessi, tanto più che nel 1687 mise su famiglia, sposando una giovane vedova. Qualche aiuto gli sarà venuto dai suoi amici londinesi, ma alla fine si rassegnò a trasformarsi anche lui in piantatore; nel 1689 acquistò 1735 acri nella Charles City County. A quel punto doveva ormai essere uno dei maggiorenti locali: l'anno successivo lo ritroviamo tra i membri del comitato fondatore del College of William and Mary che, tuttavia, a causa di difficoltà finanziarie, nascerà ufficialmente solo dopo la sua morte. Banister cominciò ad esplorare la natura della Virginia fin dal suo arrivo nella colonia. Dato che muoversi da solo in quel territorio ancora di frontiera era estremamente pericoloso, approfittava il più possibile delle spedizioni di Byrd, anche se difficilmente si sarà allontanato da casa più un centinaio di km. Le spedizioni, che comprendevano cacciatori, boscaioli per aprirsi la strada, guide e interpreti, si muovevano lungo le piste commerciali, per lo più ai piedi delle colline, e più raramente si spingevano sulle montagne (contro l'immagine eroica che Linneo darà delle esplorazioni di Banister). Il primo invio del missionario-naturalista raggiunge l'Inghilterra nel 1680: ci sono insetti, aracnidi e molluschi per il medico Martin Lister e circa 150 tra disegni, esemplari di piante e semi per Morison e il vescovo Compton. A destare la maggior sensazione è il disegno di una pianta "dalla forma così strana e mostruosa che ne provo paura": è Sarracenia purpurea. Il vescovo e i suoi amici del Temple Coffee House Club ne sono elettrizzati e chiedono a Banister (si spera in cambio di qualche sussidio economico) di inviare disegni di piante, esemplari di erbario, piante vive, semi, tutto quello che potrà raccogliere. L'invio del 1682 comprende una lista di piante per John Ray, una serie di disegni per Leonard Plukenet (che li pubblicherà nella sua Pytographia), altre piante per il giardino di Fulham: la più notevole è Magnolia virginiana, la prima magnolia a toccare il suolo europeo. Seguiranno Lindera benzoin, Liquidamber styraciflua, Cornus amomum, Gleditsia triacanthos, Chionanthus virginicus, Acer negundo, Rhus copallina, Aralia spinosa, Merispermum canadense, Quercus rubra, Ostrya virginiana, Abies balsamea, Nyssa aquatica. Tra tanti alberi e arbusti c'è anche qualche erbacea, come il Dracunculus Virginianus latifolius di cui il vecchio amico Bobart pubblica un'immagine nel 1699: è la prima riproduzione di Echinacea purpurea. Banister si interessa anche di altri campi della storia naturale. In una lettera al vescovo Compton del 1689, descrive e riconosce la funzione dei bilancieri delle mosche, che erano stati descritti qualche anno prima da Robert Hooke, senza però individuarne la funzione; in un contributo poi inviato alla Royal Society studia la conchiglia e i disegni dorsali e ventrali del curioso granchio Limulus polyphemus; è il primo a descrivere l'anatomia interna di una lumaca. La lettera in cui descrive Mutinus elegans è considerata il primo articolo dedicato a un fungo del Nord America. Rimane però principalmente un botanico e il suo sogno è scrivere una storia naturale della Virginia; a tale scopo, raccoglie esemplari d'erbario, redige liste, prende note. Ma a soli 42 anni la sua vita viene spezzata da un incidente assurdo e crudele. All'inizio di maggio 1692, ancora una volta accompagna Byrd e i suoi uomini in una spedizione che seguendo la pista commerciale nota come Occaneechee Trading Path si dirige verso il Roanoke River; forse proprio per cercare qualche pianta, si addentra nella boscaglia. Uno dei dipendenti di Byrd, Jacob Colson, lo scambia per un animale e gli spara. Almeno, questa è la versione ufficiale, registrata nel Henrico County Court order book in data 16 maggio 1692. L'incidente, avvenuto lontano da occhi indiscreti, resta avvolto dal mistero: la famiglia venne informata che il pastore era stato ucciso dalla caduta di un albero, mentre Ray credeva fosse morto cadendo da una roccia. Lasciava una vedova, un bimbo di due anni e un'opera mai scritta. Il suo nome è ricordato da Banisteria, la rivista della Virginia Natural History Society, dedicata alla storia naturale della Virginia, con articoli che coprono la botanica, la zoologia, l'ecologia e la geologia.  Botanici allucinati, piante allucinogene Dopo la sua morte, le collezioni di Banister furono riunite da Byrd e inviate a Londra insieme a una copia dei cataloghi. Le osservazioni sugli insetti della Virginia furono pubblicate nel 1701 nelle Transactions della Royal Society, mentre le raccolte botaniche, i disegni, le lettere e i cataloghi di piante influenzarono in vario modo la conoscenza della flora nordamericana e le opere di molti altri autori. In primo luogo, attraverso il giardino del vescovo Compton a Fulham, e in misura minore l'orto botanico di Oxford, furono dozzine le specie da lui introdotte in Inghilterra, in particolare quegli alberi e arbusti che sono alla base del passaggio dal giardino formale alla francese al giardino paesaggistico all'inglese. In secondo luogo, molti autori recuperarono le sue osservazioni sulla flora, la fauna e gli abitanti della Virginia, a volte senza citarlo. Così fece Robert Beverly, che in History and Present State of Virginia (1705) trascrisse verbatim intere pagine delle note di Banister. Molto ampia è la presenza delle sue raccolte nelle opere dei botanici britannici a cavallo tra Seicento e Settecento, a cominciare da John Ray che nel secondo volume di Historia Plantarum (1693) pubblicò un catalogo di piante americane, basato su una lista ricevuta nel 1682 da Banister, da lui salutato come "uomo eruditissimo e completissimo botanico". James Petiver in Museum Petiverianum cita 65 denominazioni di Banister per piante americane coltivate nel giardino di Fulham dal vescovo Compton e utilizza le sue note sui funghi nelle edizioni della sua Gazophylacii Naturae & Artis (1702–1709). Lister pubblica gli insetti, molluschi, aracnidi e animali primitivi da lui raccolti in Historia Sive Symposis Methodica Conchyliorum (1685–1692). Plukenet utilizza alcuni dei suoi disegni in Phytographia (1691–1705). Dillenius include i suoi muschi in Historia Muscorum (1741). Sono tutte opere ben note a Linneo, che durante la sua visita a Londra e a Oxford poté anche ammirare esemplari di erbario raccolti da Banister. E' dunque naturale che accogliesse la proposta di Houstoun di dedicargli un genere di piante. Houstoun aveva unito sotto il nome Banisteria un'intera famiglia di piante rampicanti tropicali, una delle quale era stata raccolta da Banister nelle Barbados. Forse attraverso racconti orali raccolti durante il soggiorno inglese, Linneo si era anche formata un'immagine romantica della figura di Banister, che ritroviamo nella dedica strappalacrime del genere Bannisteria (con due enne) in Hortus Cliffortuanus: "Houstoun ha destinato questa santa famiglia di piante alla memoria dell'inglese John Bannister [sic!] che prima di lui diede persino la carissima vita per le piante. Egli infatti penetrando i recessi della Virginia, scalando monti e rupi, affinché nulla rimanesse nascosto al suo zelo, per un caso sventurato inciampò, cade, si sfracellò e perì miseramente. Gli fu dunque dedicata una pianta americana rampicante con frutto spaccato color del sangue". Come si vede, egli segue la versione divulgata da Ray; la pianta in questione, qui Bannisteria foliis ovatis, ramis dichotomis [ecc.], ribattezzata in Species plantarum Banisteria (con una enne) fulgens, oggi si chiama Stigmaphyllon emarginatum. In effetti è un rampicante che ha per frutto uno schizocarpo che a maturità si divide in tre samare con ali rosso vivo. Linneo ufficializza il genere in Species Plantarum (1753), questa volta con la grafia corretta Banisteria. E' l'inizio di un nodo gordiano tassonomico. Egli distribuisce le specie che più tardi saranno assegnate alla famiglia Malpighiaceae in tre generi, distinti sulla base dei frutti: Malpighia, con frutto carnoso; Banisteria, con frutto che si divide in tre samare ciascuna con una grande ala dorsale trilobata; Thryallis con il frutto che si divide in tre cocci. Oggi, l'unico accettato rimane Malpighia. Il suo genere Banisteria, con il senno di poi, risulta un gruppo eterogeneo, che riunisce sette specie che oggi appartengono a quattro generi diversi (uno dei quali di un'altra famiglia). Dal resto, questo gruppo di Malpighiaceae è particolarmente difficile da classificare, e non possiamo prendercela con il vecchio Linneo, tanto più che i botanici che verranno dopo faranno di peggio. Nel corso dell'Ottocento, infatti, mentre cresceva il numero delle specie note e venivano creati nuovi generi, il nome linneano fu mantenuto e allargato a molte nuove specie. Particolarmente influente fu la trattazione di Banisteria di Adrien de Jussieu, seguita da molti autorevoli colleghi; ma il suo genere non aveva nulla a che fare con quello di Linneo, di cui non includeva neppure una specie. Infatti le specie linneane erano state tutte via via assegnate a nuovi generi; il gruppo più consistente era costituito da tre specie che ora facevano parte di Heteropterys, creato da Kunth nel 1821. Il primo ad accorgersi di questa incongruenza fu il botanico americano Charles Budd Robinson che nel 1910 propose di ripristinare il nome linneano per sostituire Heteropterys e ribattezzare Banisteriopsis "simile a Banisteria" il genere Banisteria nel senso di Jussieu. La proposta fu accettata solo in parte, generando ulteriore confusione; come capita in questi casi, a tagliare il nodo gordiano provò il Congresso Botanico Internazionale di Cambridge (1930) che decise di considerare legittimi Heteropterys e Banisteriopsis e di cassare Banisteria (nome reijcendum). La saga non finì lì, ci fu ancora qualche botanico che difese Banisteria, per non parlare di vivaisti e appassionati, finché negli anni '60 del Novecento il nome linneano fu definitivamente mandato in pensione e Banisteriopsis universalmente accettato. Banisteriopsis C.B.Rob. è un vasto genere della famiglia Malpighiaceae che riunisce una sessantina di specie di arbusti, piccoli alberi e liane rampicanti diffusi dal Messico al Sud America tropicale, con centro di diversità in Brasile, in due diversi ambienti: le savane tropicali, dove sono soprattutto arbusti, e la foresta pluviale, dove sono liane, a volte di dimensioni enormi. Dopo aver letto l'intricata storia della loro denominazione, forse non vi stupirete di scoprire che la specie più nota B. caapi è un potente allucinogeno. Tanto è vero che lo stato della Louisiana ha proibito la detenzione e la coltivazione di tutte le specie di questo genere, salvo per usi ornamentali. Qualche informazione in più nella scheda. Nella primavera del 2019, al termine di un lavoro di ricerca e restauro che ha coinvolto storici e botanici, nei giardini di Fulham Palace, la millenaria residenza dei vescovi londinesi, sono state aperte al pubblico "The Bishop Compton Beds", un gruppo di aiuole piantate con alcune specie che crescevano qui tra fine Seicento e inizio Settecento, ai tempi del vescovo Henry Compton. Figura politica di una certa influenza, Compton fu soprattutto un grande appassionato di piante esotiche, responsabile della prima introduzione di molte specie principalmente dalle colonie del Nord America. A ricordarlo, Comptonia peregrina, unica specie vivente di questo genere della famiglia Myricaceae.  Intrighi politici e piante esotiche Nel giugno 1688 al re d'Inghilterra, l'impopolare Giacomo II, nacque il sospirato erede maschio, che avrebbe ricevuto un'educazione cattolica. Si profilava l'incubo di una dinastia cattolica (e assolutista) sul trono inglese. Subito incominciarono a circolare voci secondo le quali il bimbo, nato morto, era stato sostituito con un altro neonato. Il 30 giugno 1688 sette uomini politici inglesi, poi passati alla storia come i Sette immortali, scrissero al principe Guglielmo d'Orange, nipote del re e marito di sua figlia Maria, fino a quel momento erede al trono, per sollecitarlo ad intervenire militarmente per sostenere i diritti della consorte. E' l'atto d'inizio della Gloriosa rivoluzione che portò alla cacciata di Giacomo II, alla salita al trono di Guglielmo III e Maria II e all'instaurazione di una monarchia parlamentare sancita dalla Dichiarazione dei Diritti del 1689. I sette altolocati nobiluomini erano tutti laici, ad eccezione di uno: Henry Compton (1632-1713), il vescovo anglicano di Londra. Niente da stupirsi, se consideriamo le sue fiere posizioni protestanti e il suo legame personale con William e Mary, di cui nel 1677 aveva anche officiato il matrimonio. Henry era il sesto e ultimo figlio di Spencer Compton, secondo conte di Northampton, che morì in battaglia durante la guerra civile, quando il ragazzo aveva solo undici anni. Più tardi egli viaggiò a lungo all'estero e rientrò in Inghilterra solo con la Restaurazione, quando per un breve periodo militò come cornetta in un reggimento di cavalleria. Dopo pochi mesi però decise di entrare al servizio della Chiesa e, dopo essersi laureato a Cambridge, nel 1661 prese gli ordini. Dopo tutta una serie di incarichi minori, nel 1674 fu nominato vescovo di Oxford; ma già l'anno successivo divenne decano della Cappella reale e dal dicembre 1675 vescovo di Londra. Questa rapida promozione è in genere attribuita, oltre alle sue origini altolocate, alla protezione di un altro dei futuri "immortali", il conte di Danby, di cui condivideva la difesa delle prerogative della Chiesa d'Inghilterra e le posizioni anticattoliche. Fu così che la vita del vescovo Compton incominciò a intrecciarsi con quella della principessa Mary e della sorella minore Anne. Il re Carlo II gli affidò infatti l'educazione religiosa delle nipoti, che Compton educò nella fede protestante (e forse anche nella passione dei fiori). Come vescovo, aveva posizioni molto liberali verso i dissidenti religiosi e sostenne anche economicamente i protestanti perseguitati che trovavano rifugio in Inghilterra; era invece ferocemente avverso ai cattolici. Ciò lo portò a scontrarsi con l'erede al trono, il duca di York (ovvero il futuro Giacomo II) che si oppose alla suo nomina ad arcivescovo di Canterbury e nel 1785, alla sua salita al trono, lo allontanò dalla Cappella reale e dal Consiglio privato; nel 1686, quando rifiutò di sospendere John Sharp, rettore di St Gile's-in-the-Fields, per i suoi scritti antipapisti, fu egli stesso sospeso. Aveva dunque più di una ragione per sostenere la causa di William e Mary, anche se nel maggio 1688 era stato reintegrato nell'ambito di una serie di provvedimenti con cui Giacomo aveva cercato di recuperare il consenso della Chiesa d'Inghilterra. Entrambe le principesse gli erano assai affezionate, in particolare lo era la più giovane, Anne. E fu proprio da lui che ella si rifugiò nel novembre 1688, pochi giorni dopo lo sbarco di Guglielmo in Inghilterra, per sottrarsi al padre e chiedere aiuto per raggiungere il marito, il principe danese Georg che si trovava ad Oxford (anche il loro matrimonio era stato officiato da Compton). Forse memore dei suoi trascorsi militari, il vescovo la scortò fino ad Osford, insieme al fido capo giardiniere George London e a un nutrito gruppi di armati. Nell'aprile 1689, essendosi rifiutato di farlo l'arcivescovo di Canterbury William Sancroft, fu ancora lui a incoronare William e Mary nella chiesa di Westminster. Sperava indubbiamente di essere ricompensato con la nomina a primate d'Inghilterra, ma quando nel 1690 Sancroft fu dichiarato decaduto proprio per quel rifiuto, la scelta dei sovrani cadde su John Tillotson; Compton ne fu così deluso da lasciare ogni attività politica. Nel 1792, quando Anne diventò regina, rientrò nel consiglio privato, fu nominato lord elemosiniere e membro della commissione per l'unione tra Inghilterra e Scozia, incarico che però non gli fu confermato; né, nel 1694, alla morte di Tillotson, la sua antica allieva gli concesse il sospirato arcivescovato di Canterbury. Ne fu così deluso da lasciare il partito whig per quello tory, ma soprattutto trovò consolazione nella passione per la botanica e il giardinaggio, che l'aveva accompagnato almeno dalla sua nomina a vescovo di Londra, quando aveva deciso di trasformare i giardini della residenza di Fulham, creandovi una ricchissima collezione di esotiche. Il giardino risaliva almeno al XVI secolo, cosa che ne fa il secondo giardino botanico per antichità della capitale inglese. Si dice che il vescovo Grindal (1519-1583) vi abbia introdotto le tamerici (Tamarix gallica) dalla Francia; di certo vi faceva coltivare dell'uva di cui faceva omaggio alla regina Elisabetta. Ma a renderlo famoso fu proprio Compton. Forse perché coinvolto nella ricostruzione di Londra dopo l'incendio del 1666 (come vescovo, si occupò della riedificazione della cattedrale di St Paul), Compton era particolarmente interessato all'introduzione di alberi da legname che potessero reintegrare il patrimonio forestale britannico. Fu così che nei terreni che si allungavano lungo il Tamigi (un appezzamento molto più vasto degli attuali 13 acri) creò uno dei primi arboreti a noi noti. A popolarlo erano soprattutto alberi rustici nordamericani; infatti, come vescovo di Londra, Compton era il responsabile dell'organizzazione della Chiesa nelle colonie americane; manteneva i contatti con i pastori, che sceglieva il più possibili tra persone interessate alle scienze naturali, e li incoraggiava a spedirgli piante utili o semplicemente curiose. Il più produttivo di questi collaboratori fu il pastore John Banister che aveva già una formazione botanica, avendola studiato a Oxford; tra 1683 e il 1688, grazie a lui fecero il loro arrivo a Londra i primi esemplari di Cornus amomum, Lindera benzoin, Liquidambar styraciflua, Acer negundo e soprattutto Magnolia virginiana, la prima magnolia a raggiungere l'Europa. Compton era amico e corrispondente di molti botanici e assiduo frequentatore, insieme al suo capo giardiniere, del Temple Coffee House Botany Club, un club informale di appassionati e naturalisti che forse a partire dal 1689 prese l’abitudine di riunirsi ogni venerdì presso un caffè londinese per discutere di botanica e mettere a confronto le proprie collezioni. Corrispondeva regolarmente con Jacob Bobart il giovane, il curatore dell'orto botanico di Oxford; apriva volentieri il suo giardino a botanici come Leonard Plukenet, che sicuramente descrisse alcune delle sue piante in Phytographia, John Ray, che incluse in Historia plantarum quindici novità, per lo più introdotte da Banister, e il farmacista James Petiver, che a sua volta faceva incetta di piante grazie a una vasta rete di capitani e chirurghi di marina. Fu sicuramente attraverso Petiver che Compton ottenne Rhus chinensis, inviato dalla Cina da James Cunningham. Altri alberi che dovette far piantare sono citati dai visitatori che li videro nei decenni successivi. Willam Watson, che nel 1755 ispezionò il giardino, notò grandi esemplari di Acer saccharinum, Gleditsia triacanthos, Juglans nigra, tutti americani, e il mediterraneo Pinus pinea. Nel 1766 il botanico scozzese John Hope visitò a sua volta il giardino e misurò alcuni alberi: una quercia da sughero di 40 piedi, un noce nero di 65 piedi e un acero rosso (Acer rubrum) di quasi 30 piedi. Egli cita anche vari alberi che quell'anno erano stati abbattuti per fare spazio a nuove costruzioni: Lindera benzoin, Acer negundo, Juniperus virginiana, nonché un cedro del Libano piantato nel 1683. Altre testimonianze citano Liridodendron tulipifera, Diospyros virginiana e. tra gli arbusti e i piccoli alberi, Rhododendron viscosum, Rhus typhina, Sassafras albidum, Crataegus crus-galli, tutti probabilmente giunti a Londra grazie a Banister. C'erano anche altre mediterranee, come Celtis australis, Cercis siliquastrum, Phillyrea latifolia, Più difficile sapere che cosa il vescovo facesse coltivare nelle aiuole e nella magnifica serra, di cui non conosciamo né l'ubicazione né le dimensioni, benché i contemporanei ne parlino con ammirazione. Le collezioni dovevano comprendere almeno un migliaio di specie, ma andarono disperse subito dopo la morte di Compton (avvenuta nel 1713); le rarità da serra furono da lui lasciate in eredità all'orto botanico di Oxford, ma nessuna è sopravvissuta e non ne conosciamo nemmeno la lista. Qualche indizio ce lo forniscono diverse testimonianze più o meno dirette. Tra il 1675 e la morte nel 1682, visse a Fulham il pittore Alexander Marshal, famoso per i suoi dipinti di fiori e piccoli animali; tra gli altri dipinse tulipani, garofani e Primula auricola in forme variegate e doppie che potrebbero aver fatto parte della collezione di Compton. Petiver cita una pianta di goji (Lycium barbarum), arrivata evidentemente dalla Cina, mentre l'architetto John Evelyn, che visitò la serra nel 1681, vi poté ammirare un Sedum arboreum in fiore (oggi Aeonium arboreum) giunto da Madera. C'era anche una Passiflora caerulea e Clematis hederacea (oggi identificata come Campsis radicans). La maggior parte delle esotiche da serra dovevano però essere passate attraverso l'Olanda, con la quale, come sostenitore di William e Mary, Compton dovette avere intense relazioni. Nel 1691 si recò ad Amsterdam insieme a Guglielmo III e gli fu donato un florilegio, noto come Compton Codex e oggi custodito al British Museum, con una quarantina di disegni di piante sudafricane raccolte durante la spedizione in Namaqualand del 1685-86; a sua volta egli donò all'orto botanico di Amsterdam varie specie americane che allungano la lista di alberi e arbusti di oltre oceano: Aralia spinosa, Euonymus americanus, Physocarpus opulifolius, Taxodium distichum, Yucca aloifolia f. draconis. Il vescovo dovette invece riportare con sé dall'Olanda una notevole collezione di Pelargonium (tra quelli identificati, P. triste e P. capitatum) e alcune delle novità recentemente portate da Hermann dalla colonia del Capo, come Hermannia althaeifolia e la calla Zantedeschia aethiopica. Arrivava sicuramente dalle serre dell'orto botanico di Amsterdam l'allora ancora rarissima pianta di caffè, e probabilmente anche un ammirato Cereus che apriva i suoi fiori di notte. I vescovi di Londra hanno abitato a Fulham per oltre 1000 anni, dall'VIII secolo al 1975, quando il palazzo e i giardini sono stati ceduti alla municipalità di Hammersmith. All'inizio del secolo è iniziato un vasto programmi di restauri che ha coinvolto sia il palazzo sia i giardini, finanziato con i proventi della Lotteria Nazionale. Nel 2019 sono state aperte al pubblico aiuole (The Bishop Campton Beds) piantate con alcune specie coltivate ai tempi del vescovo Compton; tra gli alberi - quasi tutti a limitato sviluppo per non ombreggiare eccessivamente le altre specie - Diospyros virginiana, Celtis australis, Cercis siliquastrum e, ovviamente, Magnolia virginiana; tra gli arbusti, Rhododendron viscosum, Rhus typhina, Crataegus crus-gallii; ai loro piedi, tra le altre, Zantedeschia aetiopica, Asarum canadense, Adiantum pedatum, Dicentra cucullaria, Trillium sessile, Mertensia virginica. A giudicare dalle fotografie, per ora le aiuole appaiono ancora piuttosto spoglie, ma sono appunto recentissime.  Un fossile vivente Anche se, come abbiamo visto, le collezioni di Compton furono disperse subito dopo la sua morte, il lascito del vescovo al giardinaggio inglese è imponente. Sandra Morris, che, basandosi sulle citazioni di Ray e Plukenet, l'erbario di Petiver confluito in quello di Sloane e le testimonianze di Watson e Hope, tra il 1991 e il 1993 ha pubblicato su "Garden History" due articoli, dedicati rispettivamente a alberi e arbusti il primo, alle piante erbacee il secondo, è riuscita a identificare 89 alberi o arbusti e 61 erbacee. Per diverse specie, la loro presenza a Fulham, retrodata l'introduzione in Inghilterra di parecchi decenni. Il vescovo meritava dunque l'omaggio di un genere botanico. A pensarci fu L'Héritier de Brutelle; ma dato che il nuovo genere avrebbe dovuto essere pubblicato nel secondo fascicolo di Stirpes novae che non uscì mai, a pubblicarlo per primo in Hortus kewensis (1789) fu Aiton, che precisa anche che la pianta in questione, Comptonia asplenifolia, fu introdotta in Inghilterra nel 1714, l'anno dopo la morte del vescovo, da un'altra grande collezionista, la contessa di Beaufort, una degli acquirenti della collezione di Compton. Oggi la pianta si chiama Comptonia peregrina ed è l'unico rappresentante vivente del genere Comptonia, famiglia Myricaceae. I paleontologi ne hanno identificato dozzine di specie fossili, distribuite in tutto l'emisfero settentrionale, la più antica delle quali risale al Cretaceo, 65 milioni di anni fa. Si tratta dunque di un vero fossile vivente, oggi confinato al Nord America orientale (dalla Nuova Scozia e al Manitoba a nord alla Georgia settentrionale a sud). E' un arbusto alto da un metro a un metro e mezzo, che si espande attraverso rizomi, con foglie dai margini dentati che ricordano singolarmente quelli delle felci, da cui il nome comune sweet fern, "felce dolce". L'aggettivo si riferisce al soave profumo delle foglie, percepibile anche a una certa distanza, dovuto alla presenza di oli essenziali. Per lo più monoica, porta in genere fiori femminili e maschili su piante diverse; i primi sono dei piccoli gattici arrotondati con brattee rossastre, mentre i secondi, più vistosi, sono gattici allungati giallo-verdastro. Dove trova le condizioni adatte, può formare dense colonie. Pianta adattata al freddo, è più comune nel settore più settentrionale dell'areale, dove cresce soprattutto in foreste aperte di conifere con suolo povero e acido, mentre più a sud ha una distribuzione sparsa, su suolo sabbioso, in praterie, savane e boscaglie, talvolta in querceti e pinete aperte, anche periodicamente allagati. Come adattamento agli incendi, produce semi che rimangono dormienti per decenni e germinano solo quando un incendio offre condizioni ottimali, riducendo la competizione degli alberi e degli arbusti più alti. Come adattamento a suoli poveri, è invece in grado di fissare i nitrati grazie a noduli delle foglie che non ospitano micorrize ma batteri. Qualche informazione in più nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed