|

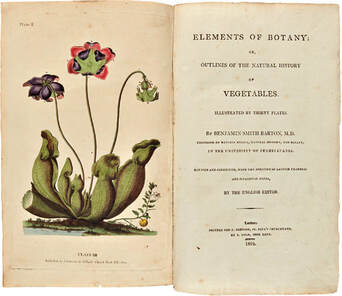

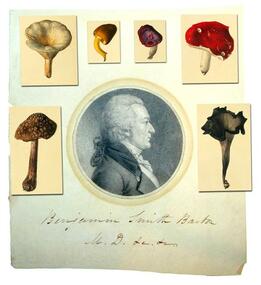

Acquisita l'indipendenza politica, gli Stati Uniti incominciano ad emanciparsi dal passato coloniale anche sul piano culturale e scientifico. Nel campo delle scienze naturali, figura chiave di questo momento di passaggio tra una scienza ancora eurocentrica e una scienza autenticamente americana è Benjamin Smith Barton, titolare della prima cattedra statunitense di botanica e scienze naturali; autore del primo manuale di botanica, Elements of Botany; istruttore di Lewis in preparazione della grande spedizione nel Nord Ovest; finanziatore dei viaggi botanici di Pursh e Nuttall. Dunque un padre fondatore a tutti gli effetti; ma anche una figura controversa, con una biografia segnata da vicende poco chiare, promesse mancate, opere annunciate e mai finite, senza parlare del pessimo carattere. Ambizioso e desideroso di gloria, nei suoi ultimi giorni provò conforto nel pensare che la sua memoria sarebbe stata preservata dal nome di una delle più belle specie delle praterie americane; la regola della priorità l'ha invece legato per sempre a un'altra Bartonia, una pianta minuscola e insignificante, in una sorta di giustizia poetica.  Un padre fondatore delle scienze naturali americane... I primi passi della scoperta della natura dei territori che diverranno gli Stati Uniti d'America si muovono in un'ottica ancora coloniale; europei sono i primi esploratori (come John Tradescant e John Clayton); quando John Bartram inizia i suoi viaggi, lo fa per soddisfare le esigenze di clienti britannici; ancora nei primi anni dell'indipendenza, il massimo protagonista dell'esplorazione botanica dell'America atlantica sarà il francese André Michaux. Europei erano anche i modelli teorici (prima quello di Linneo, poi quello di Jussieu) e i libri di testo, tutti regolarmente importati dal vecchio continente. Ma anche la scienza americana era desiderosa di emanciparsi e di acquistare la sua indipendenza; un processo di cui senza dubbio una delle figure chiave è Benjamin Smith Barton, titolare della prima cattedra universitaria di botanica degli Stati Uniti e autore del primo manuale di botanica, Elements of Botany, consulente di Jefferson che gli chiederà di istruire sulla natura e sui nativi il capitano Lewis, in preparazione della prima autentica spedizione naturalistica americana. Nel 1803, quando incontrò Lewis, Barton aveva appena pubblicato il suo manuale e, a soli trentasette anni, poteva già vantare una brillante carriera accademica. Gli inizi, tuttavia, era stati quanto meno imbarazzanti. Proveniente da una famiglia che vantava altri naturalisti (i più noti sono lo zio materno David Rittenhouse, eminente astronomo, e William P.C. Barton, anch'egli botanico e autore di Flora of North America), dopo aver seguito i corsi di medicina a Filadelfia, nel 1786, quando era appena ventenne, si spostò a Edimburgo con l'intenzione di laurearsi in quella prestigiosa università. Ambizioso e brillante, affascinante parlatore, con le sue conversazioni su popoli e piante native americane fu accolto con entusiasmo in quell'ambiente avido di esotismo; fu presto ammesso alla Royal Medical Society, di cui anzi divenne uno dei presidenti annuali, e ottenne un premio per un articolo sul giusquiamo nero (Hyosciamus niger); tuttavia dopo due anni, senza aver conseguito la laurea, lasciò precipitosamente la città. Secondo la vulgata familiare, era entrato in conflitto con alcuni insegnanti; visto il suo carattere ombroso, è più che possibile, ma a spingerlo alla fuga fu un prestito da parte della Medical Society che non poteva o non voleva onorare. Di lì passò in Germania. Quando nell'autunno del 1789 rientrò in patria senza alcun titolo universitario, si sparse la voce - che Barton non fece nulla per smentire, se non la diffuse egli stesso - che si fosse laureato presso la celebre Università di Gottinga. In ogni caso nei registri della Philosophical Society cui fu ammesso quello stesso anno il suo nome compare seguito dal titolo abusivo di "dottore in medicina". Sempre nel 1789 iniziò a praticare la professione medica e soprattutto gli venne assegnata la cattedra di storia naturale e botanica al Philadelphia College, due materie inedite nel curricolo universitario statunitense; incarico confermato due anni dopo, quando il Philadelphia College si fuse con l'Università di Pennsylvania. Nel 1790 fu ammesso al Collegio medico di Filadelfia; nel 1792 divenne membro dell'American Arts of Science; nel 1796, alla morte del precedente titolare, fu chiamato a reggere anche la cattedra di materia medica. A questo punto, essere privo di un titolo accademico poteva essere assai rischioso, tanto più che contava non pochi nemici; Barton cominciò così a sollecitare i suoi contatti europei per ottenere una laurea honoris causa; alla fine, pochi mesi prima che assumesse l'incarico, il sospirato titolo arrivò da una delle più oscure università tedesche, quella di Kiel. In ogni caso, Barton riuscì ad agire in modo così discreto che questa storia è stata scoperta solo intorno al 1970; fino ad allora, tutti - compresi gli storici - avevano presa per vera la laurea a Gottinga. Nonostante questo esordio fortunoso, Barton divenne presto una figura eminente del naturalismo americano. Come primo insegnante di storia naturale e botanica del suo paese, teneva affollate lezioni cui partecipavano non solo gli studenti di medicina, ma anche un pubblico di curiosi, comprese molte signore, che il professore sapeva affascinare toccando gli aspetti più diversi della natura americana. Divenne la figura centrale di un circolo di naturalisti che comprendeva anche il celebre raccoglitore William Bartram e il botanico Henry Muhlenberg. Anche grazie allo zio, David Rittenhouse, che era succeduto a Franklin come presidente della società, divenne il membro più giovane della American Philosophical Society, di cui poi fu vicepresidente dal 1802 al 1816; della società fu uno dei membri più attivi, pubblicando numerosi articoli che nel 1804 gli guadagnarono il Premio Magellano. Nel 1803 fondò la Philadelphia Linnean Society, di cui fu il primo presidente; dal 1809 alla morte fu anche presidente della Philadelphia Medical Society. Abile gestore della propria fama, seppe anche ingraziarsi i potenti in patria come all'estero. Era in corrispondenza con molti naturalisti europei, tra cui Banks (cui dedicò Elements of Botany); quanto a Jefferson, tra lui e il presidente esisteva un legame speciale da quanto gli aveva dedicato il genere Jeffersonia (come ho raccontato in questo post). Scrisse moltissimo (oltre che di medicina e botanica, di zoologia, mineralogia, geologia, antichità e lingue indiane, di cui fu un grande cultore), soprattutto articoli brevi che pubblicò dapprima nelle Transactions dell'American Philosophical Society, poi in Medical Physical Journal, la rivista medica che fondò e diresse per molti anni. Come ho anticipato all'inizio, nel 1803 uscì la prima edizione della sua opera più nota, Elements of Botany, il primo manuale di botanica scritto negli Stati Uniti, un testo di successo che raggiunse le sei edizioni, tre delle quali durante la vita dell'autore. Importante anche Collections for an Essay towards Materia Medica of the United States, che nella terza edizione (1810) descrive oltre un centinaio di piante officinali native e le loro proprietà mediche. Tra i suoi contributi più interessanti, vale anche la pena di citare A discourse on some of the principal desiderata in natural history: and on the best means of promoting the study of science in United States, letto da Barton nel giugno 1807 alla Linnean Sopciety, in cui tracciò un lucido programma di ricerca per gli scienziati della nuova nazione; per limitarci alla botanica, poneva tra i principali obiettivi lo studio delle crittogame, l'attenzione alla distribuzione geografica delle piante, gli studi comparativi, le acquisizioni dei nativi sulle piante medicinali e alimentari. E' dunque logico che Jefferson abbia inviato proprio a lui Lewis, perché gli aprisse le porte degli studiosi di Filadelfa (cosa che Barton non fece, o fece con riluttanza) e gli impartisse un corso accelerato di botanica e zoologica. Il professore non solo insegnò al capitano come raccogliere, conservare correttamente e etichettare gli esemplari, ma decise che doveva assolutamente partire anche lui, o almeno accompagnare la spedizione per un tratto. A questo punto va detto che egli, come riferisce a denti stretti il nipote e biografo William, soffriva di quello che oggi chiameremmo disturbo bipolare, sempre oscillante tra esaltazione e depressione; a ogni nuova occasione, a ogni nuovo soggetto di ricerca, si entusiasmava e si lanciava in vasti progetti, salvo poi abbandonarli per noia non appena dall'ideazione bisognava passare alla realizzazione concreta. L'idea di partire con Lewis sarà stato dunque un sogno, un fuoco fatuo tipico del suo carattere, che probabilmente egli stesso - un valetudinario cronico che soffriva di tubercolosi e di attacchi invalidanti di gotta - era il primo a non prendere sul serio. Dunque Lewis partì senza Barton, ma portando con sé come sostituito una copia fresca di stampa dei suoi Elements of Botany. Comunque Jefferson contava su di lui per pubblicare i risultati scientifici della spedizione, tanto che egli fu il destinatario del primo invio da Fort Maidan; ma la sospirata Storia naturale della spedizione di Lewis e Clark andò ad allungare la lista delle sue opere "fantasma".  ... con un lato oscuro Dopo aver elencato i successi, il lato luminoso del nostro professore, è infatti venuto il momento di parlare del suo lato oscuro. Quella non fu l'unica opera promessa, ma mai scritta. Egli in effetti fu uno scrittore prolifico, ma farraginoso e prolisso, che dava il meglio di sé in testi brevi; la sua bibliografia è costellata di opere di più ampio respiro annunciate, progettate, a volte iniziate, poi abbandonate. Ma c'è di peggio. Ambizioso e avido di successo, non era sempre corretto verso gli altri ricercatori, tanto da essersi attirato l'accusa di plagio. L'ornitologo Charles Willson Peale lo accusò, probabilmente a torto, di essersi impadronito di alcuni esemplari destinati al suo museo e espresse la convinzione che "non si è mai fatto scrupolo di prendere le penne degli altri per arricchire il suo piumaggio". In effetti, gli studiosi hanno rilevato che non di rado fece passare per proprie idee altrui, senza citare la fonte né aver ottenuto l'autorizzazione dell'autore. A suscitare polemiche fu anche la pubblicazione di Jeffersonia diphylla, che non si basava su ricerche proprie, ma su raccolte di André Michaux e William Bartram. Ancora più criticato fu per la riluttanza a scambiare informazioni e materiali, secondo la secolare consuetudine dei naturalisti; ad esempio Henry Muhlenberg, che pure gli fu amico, lamentava che mentre lui gli aveva mostrato il suo erbario, Barton non aveva mai contraccambiato il favore. D'altra parte, bipolare anche in questo, sappiamo che a volte fu assai generoso con la sua preziosissima biblioteca, la più completa degli Stati Uniti per la storia naturale, prestando ad altri studiosi volumi altrimenti introvabili nel paese. Barton era più un teorico, un botanico da scrivania, che un ricercatore sul campo. Il suo erbario, conservato alla Natural Science Academy di Filadelfia, comprende 1674 esemplari, ma solo circa 200 furono raccolti da lui, per lo più nei pressi della città o della tenuta di famiglia. E' nota una sola spedizione di un certo impegno cui partecipò di persona, da New York fino alle Cascate del Niagara, ma anche in questo caso si dedicò più all'osservazione dei costumi dei nativi che alla raccolta di piante. L'erbario fu dunque messo insieme con acquisti e con il contributo di almeno una trentina di raccoglitori, molti dei quali suoi studenti. L'apporto maggiore (circa 1200 esemplari) tuttavia venne da Federick Pursh che egli assunse nel 1805 perché lo aiutasse a completare il suo maggiore progetto: una flora del Nord America, che avrebbe dovuto includere anche le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Probabilmente Barton aveva iniziato a lavorarci subito dopo la pubblicazione di Elements of Botany e nel 1806 ne pubblicò un'anticipazione dal titolo chilometrico: Prodromus of a Flora of the States of New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland and Virginia. Riccamente illustrata dal pittore francese Turpin, fu stampata in 500 copie, ma non se ne è conservata neppure una. Come mai? Fu l'autore stesso a ritirare tutta l'edizione e a farla distruggere. L'ipotesi più probabile è che, lavorando insieme a Pursh, un eccellente tassonomista formatosi in Germania, che catalogò con ammirevole e teutonica precisione il suo erbario, Barton si sia reso conto di aver commesso molti errori e abbia preferito eliminare un'opera che, più che la sua gloria, avrebbe sancito la sua mediocrità di sistematico e tassonomista. L'opera andava riscritta e ampliata. A tal fine finanziò i viaggi di ricerca di Pursh che al suo servizio nel 1805 esplorò le regioni montane della Carolina e della Georgia e nel 1806 le montagne della Pennsylvania e del Vermont. L'anno successivo, di ritorno da una spedizione che lo aveva portato nello stato di New York e ancora nel Vermont, Pursh preferì non rientrare a Filadelfia e accettare l'incarico di curatore dell'orto botanico di New York. In tal modo, recuperava la sua indipendenza scientifica, e si liberava di un "patrono" mai troppo generoso, collerico e probabilmente geloso della sua competenza. Barton, privato del suo principale collaboratore, si trovò impossibilitato a proseguire, finché la dea bendata fece arrivare alla sua porta un giovanotto entusiasta con una pianta da riconoscere. Era il ventiduenne Thomas Nuttall, un apprendista stampatore britannico con la passione per le scienze naturali. Barton, che, colpito dal suo entusiasmo e dalle sue buone maniere, ne fece il suo pupillo, gli insegnò il sistema di Linneo e lo spronò a studiare ed esplorare la natura americana, sull'esempio di William Bartram. Dopo averlo messo alla prova con alcuni brevi viaggi, nel 1810 finanziò la prima grande spedizione di Nuttall fino ai Grandi laghi, con una paga di 8 dollari al mese più le spese; le osservazioni e i quaderni di campo sarebbero stati di esclusiva proprietà di Barton, ma il raccoglitore poteva tenere per sé la propria copia degli esemplari; esattamente il contrario di ciò che avveniva di solito: il finanziatore/collezionista esigeva per sé una o più copia dei materiali, ma il ricercatore manteneva la proprietà intellettuale delle proprie scoperte. Tuttavia anche questa collaborazione finì bruscamente, quando l'imminente scoppio della guerra del 1812 con l'Inghilterra spinse Nuttall a tornare in patria. Del resto, anche le forze di Barton andavano declinando. Morì nel 1815, al rientro da un viaggio in Europa grazie al quale aveva sperato di recuperare la salute. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Termino con una curiosità: la prestigiosa rivista Bartonia, organo del Philadelphia Botanical Club, non è dedicata a lui, ma a suo nipote William Paul Crillon Barton, autore di Compedium Florae Philadelphicae (1818) e A Flora of North America (1821), che dello zio fu allievo, biografo e successore per la cattedra di materia medica.  Bartonia, ovvero botanica e giustizia poetica Tre giorni prima di morire, Barton aveva terminato il suo ultimo articolo, su un argomento che gli era molto caro: una pianta che nel 1812 Sims aveva denominato Bartonia decapetala, sulla base di materiali raccolti da Pursh e da Nuttall. Concordi sulla dedica al loro patrono, il primo, a quanto pare, avrebbe voluto chiamarla B. ornata, il secondo addirittura B. superba. In ogni caso, una pianta magnifica, con spettacolari fiori bianchi che si aprono di notte, che riempiva d'orgoglio il vecchio professore. Ma anche nella botanica c'è una giustizia poetica, che assume le petulanti vesti della legge della priorità. Molti anni prima, Henry Muhlenberg aveva già creato un genere Bartonia, pubblicato nel 1801 con tutti i crismi da Willdenow. Niente di cui andare orgogliosi, ahimè: si tratta di uno dei più insignificanti generi della famiglia Gentinaceae, minuscole annuali erbacee che passano quasi inosservate. Vivono nelle paludi, alcune specie in mezzo allo sfagno, da cui quasi non si distinguono se non durante la fioritura, e, come adattamento a un ambiente così povero di nutrienti, sono emiparassite che si nutrono a spese delle piante vicine, con foglie ridotte a scaglie insufficienti ad assicurare una sufficiente fotosintesi. Muhlenberg ovviamente di questo non poteva sapere nulla (dedicò a Barton B. verna, una specie che avevano raccolto insieme) ma non spiace che a ricordare il troppo vanaglorioso professore, accusato dai detrattori di adornarsi delle penne altrui, sia Bartonia Muhl. ex Willd. e non la più appariscente Bartonia Pursh ex Sims. Il piccolissimo genere comprende tre specie, endemiche degli Stati Uniti orientali. Legate ad ambienti fragili e sempre più ridotti, sono piuttosto rare: B. virginica è inclusa nella lista rossa delle specie a rischio mentre B. paniculata subsp. paniculata in Canada è oggetto di programmi di conservazione. Ancora non del tutto spiegati i meccanismi della sua nutrizione: secondo alcuni studiosi, sono saprofite mentre alcuni studi recenti mostrano evidenze di micorrize che permetterebbero di assorbire i nutrienti dall'apparato radicale delle piante circostanti. Un breve profilo delle tre specie nella scheda.

0 Comments

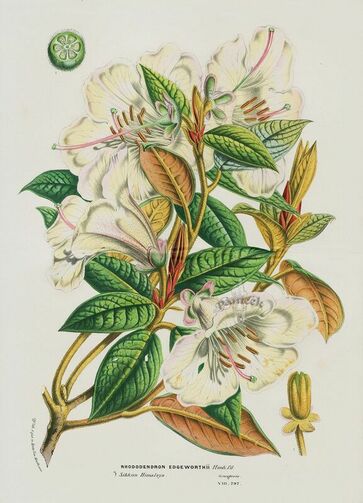

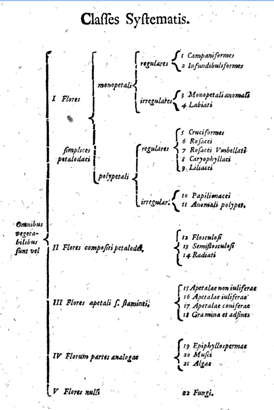

Tra fine inverno e inizio della primavera, i profumatissimi fiori di Edgeworthia crysantha danno spettacolo: come le Daphne, di cui sono parenti, fioriscono infatti sui rami nudi, cosicché le dorate infiorescenze globose non passano certo inosservate. In Cina, in Giappone e in altri paesi dell'estremo oriente i suoi rami, estremamente fibrosi, sono sfruttati da secoli per produrre una carta assai pregiata e resistente, tanto che nel paese del Sol Levante è stata tradizionalmente usata per le banconote. A questa pianta singolare ha prestato il suo nome un personaggio altrettanto fuori del comune: Michael Pakenham Edgeworth, alto funzionario del Servizio Civile del Bengala e "gentleman botanico amatore", come amava definirsi, durante la sua lunga carriera nell'India settentrionale praticò con passione la ricerca botanica, in cui fu pioniere di un approccio ecologico e della documentazione fotografica. Del resto proveniva da una famiglia d'eccezione, numerosi esponenti della quale si distinsero in diversi campi. La più nota è probabilmente la sorellastra Maria Edgeworth, autrice di romanzi per adulti e bambini e di opere didattiche, in cui il metodo scientifico è applicato all'educazione. Non a caso, C.D.F. Meissner creò il genere Edgeworthia sia in onore di Michael, per il suo contributo alla conoscenza della flora indiana, sia in memoria di Maria, per il suo amore contagioso per le scienze naturali.  Una didattica innovativa e un ambiente familiare stimolante Coltivare la botanica e dedicare il proprio tempo libero alla raccolta di piante non era un passatempo così inconsueto tra i funzionari che nell'Ottocento l'impero britannico inviava nei quattro angoli dei suoi crescenti possedimenti coloniali. Ma forse anche in questo quadro la figura di Michael Pakenham Edgeworth, che definiva se stesso gentleman-amateur botanist e servì il Civil Bengal Service dal 1831 al 1859, rimane singolare per l'ampiezza e la competenza, ben più che da dilettante. L'amore per la scienza in generale e per la botanica in particolare era indubbiamente l'eredità di uno straordinario ambiente familiare. Il padre, Richard Lovell Edgeworth (1774-1817), proprietario terriero, uomo politico, inventore, membro dell'influente circolo illuministico della Lunar Society of Birmingham, si sposò quattro volte e mise al mondo ventidue figli. In contatto con le migliori menti della sua generazione, per questa nidiata, insieme alle sue mogli, in particolare alla seconda, Honora Sneyd (1751-1780), creò un sistema educativo detto "educazione pratica", basato sul coinvolgimento diretto dei bambini, l'apprendimento attraverso il divertimento, l'esperienza e la sperimentazione; ispirato, più che a Rousseau, a Locke e a Kant, è la traduzione didattica del metodo scientifico e si rivolge, senza distinzione, tanto alle bambine quanto ai bambini. La sua principale artefice fu senza dubbio Honora che lo espose insieme al marito nella prima edizione di Pratictical education (1780), sotto forma di romanzo filosofico sulla scia dell'Emile di Rousseau. Dopo la sua morte precoce di tubercolosi, la sua opera fu continuata dalla sorella Elisabeth (1753-1797), terza moglie di Edgeworth, e dalla figliastra Maria Edgeworth (1768-1849), celebre romanziera, che nel 1798 pubblicò l'edizione definitiva di Practical education. Maria fu un'autrice prolifica (scisse dieci romanzi e diverse raccolte di racconti) e molto celebre alla sua epoca, la prima donna, nel 1842, ad essere ammessa alla Royal Irish Academy. Mentre i suoi romanzi per adulti dipingono in tono critico e satirico la società irlandese del tempo, la sua copiosa produzione per l'infanzia ha un esplicito intento didattico, in cui si riflette l'amore per la scienza ereditato dal padre e dalle matrigne. Nell'approccio degli Edgeworth, il giardinaggio e la botanica avevano un ruolo non secondario. A Edgeworthstown, la tenuta dove si trasferirono nel 1772, venne creato un parco di gusto paesaggistico che includeva però anche un giardino formale dove i bambini erano incoraggiati a coltivare le propre aiuole; benché non considerata una vera scienza, alla stregua della fisica o della chimica, la botanica aveva un ruolo didattico rilevante come fonte di osservazioni e esperienze dirette e come addestramento alla classificazione. Per tutta la vita, Maria rimase una giardiniera entusiasta, oltre a dirigere la tenuta con maggiore abilità dei fratelli maschi, in collaborazione con l'ultima moglie del padre, Frances (Fanny) Beaufort. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Quarta moglie di Richard Beaufort, anche Fanny fu una donna di talento, sebbene in un altro campo. Era un'eccellente pittrice; infatti, conobbe il marito nel 1798, quando le fu chiesto di illustrare una raccolta di racconti per l'infanzia di Maria. La sua specialità era proprio il disegno botanico; di lei ci è rimasta una collezione di un centinaio di tavole ad acquarello, oggi conservata nella Hungtington Library in California. Interessata alla botanica fu anche sua sorella Henriette Beaufort, autrice di Dialogues on Botany for the Use of Young Persons, un'esposizione divulgativa del metodo linneano, pubblicata nel 1819 sotto il nome di Maria Edgeworth, all'epoca già celebre. Per concludere con questa famiglia fuori del comune, vale la pena ricordare che un nipote di Maria, Francis Ysidro (1845-1926), figlio del fratellastro Francis Beaufort, fu un illustre matematico ed economista: forse qualcuno avrà sentito nominare le serie di Edgeworth, usate nel calcolo delle probabilità, e la scatola di Edgeworth, uno strumento grafico per determinare le condizioni di equilibrio in un'economia di scambio.  Un gentiluomo amante della botanica Fu in questo ambiente, eccezionalmente stimolante, che nacque nel 1817, ventiduesimo di quella nidiata, Michael Pakenham Edgeworth. Educato nel metodo paterno, sviluppò la capacità d'osservazione, l'originalità di pensiero, lo spirito critico e la passione per la scrittura fluviale (ne riparleremo); dalla madre vennero l'abilità nel disegno e l'amore per le piante. Approfondì poi gli studi in Inghilterra e all'Università di Edimburgo, dove si specializzò in lingue orientali. ma seguì anche studi di botanica. Dopo essersi perfezionato all'East India College, nel 1831 entrò al servizio della Compagnia delle Indie e fu inviato nell'India settentrionale (provincia del Bengala nord-occidentale). La sua prima sede fu Ambala (Haryana), cui seguirono tre località dell'Uttar Pradesh, Muzaffarnagar, Saharanpur e Banda. Quando lavorava a Mazaffaenagar, muovendo da Ambala, relativamente vicina al Kashmir, erborizzò nell'Himalaya, dove incominciò da osservare la correlazione tra piante e suolo; la sua comunicazione su questo argomento alla Royal Asiatic Society (1839) ne fa un precursore dell'ecologia. Le sua importante collezione di piante himalayane, incrementata dalle raccolte di William Hay, che raccolse per lui nei dintorni di Simla, e di Lance che esplorò il distretto di Lahual e Spiti, fu inviata a Bentham, che ne pubblicò una parte. A Saharanpur poté incontrare altre persone che condividevano la sua passione; qui nel 1817 la Compagnia aveva trasformato il precedente giardino di un capo locale in un orto botanico di acclimatazione, secondo per importanza solo a quello di Calcutta, che ebbe tra l'altro un ruolo decisivo nell'introduzione della coltivazione del tè in India. All'epoca era diretto da Hugh Falconer, che divenne amico di Edgeworth. Egli poté contare anche sulla collaborazione dell'eccellente raccoglitore indiano Murdann Alì, l'unico indigeno che per le sue conoscenze fosse considerato un vero botanico dagli spocchiosi (e razzisti) britannici. Il lungo soggiorno a Banda gli consentì di inventariarne in modo quasi completo la flora locale (il risultato fu Catalogue of Plants found in the Banda district, 1847–49). Nel 1849 fu uno dei cinque Commissari incaricati di definire l'annessione del Punjab; ricoprì incarichi di una certa importanza, terminando la sua corriera come Capo della Polizia del Punjab. Durante il suo soggiorno indiano, viaggiò estesamente soprattutto nel nord del paese, interessandosi, oltre alla botanica, alla cultura e alle lingue indiane, pubblicando tra l'altro una grammatica e un dizionario del kashmiri. Membro della Royal Asiatic Society e della Linnean Society dal 1842, ebbe numerosi corrispondenti, tra cui Hooker, Darwin e Wallich. Oltre che in India, raccolse anche a Ceylon e a Aden, dove fu di passaggio nel 1846 di ritorno in India; mentre la nave faceva rifornimento, approfittò della sosta di sole due ore per erborizzare nei pressi dell'albergo in due stazioni in cui suolo sembrava particolarmente promettente; il risultato furono 40 specie, 11 delle quali nuove per la scienza. Degno erede di una famiglia di scrittori, Edgeworth era un grafomane, come attestano le numerosissime lettere a familiari e corrispondenti, e soprattutto il diario scritto durante gli anni indiani, oltre 8000 pagine manoscritte oggi oggetto di un progetto di pubblicazione on-line, di inestimabile valore storico. Lasciato il servizio nel 1859, si stabilì a Londra. Oltre a diverse comunicazioni alla Linnean Society sulle piante indiane, collaborò al primo volume della Flora of British India (1874-77) di W.D. Hooker, per il quale scrisse le parti dedicate alle famiglie Frankeniaceae, Caryophyllaceae, Zygophyllaceae, Geraniaceae. Nel 1877 pubblicò un interessante monografia sui pollini, Pollen. Spirito aperto e sperimentatore, Edgeworth fu anche tra i pionieri della fotografia, che incominciò a praticare alla fine degli anni '30 su incoraggiamento di un amico di famiglia, il fisico e inventore David Brewster. Fu tra i primissimi ad usare le fotografie per documentare le piante, tanto che possiamo quasi considerarlo il padre della fotografia botanica. Morì nel 1881. Una sintesi biografica nella sezione biografie.  Carte pregiate e fiori dorati Tra i primi esploratori di un'area floristica poco nota e interessante per trovarsi al confine tra le flore delle pianure dell'India settentrionale e himalayana, Edgeworth scoprì e in alcuni casi pubblicò numerose specie inedite. Lo ricordano quindi numerose specie come Primula edgeworthii (oggi P. nana), Rhododendron edgeworthii o Platanthera edgeworthii. Quasi contemporaneamente gli furono dedicati due generi Edgeworthia: nel 1841 dal tedesco Carl Daniel Friedrich Meisner (famiglia Thymelaeaceae) e nel 1842 dall'amico Hugh Falconer (famiglia Sapotaceae). A essere valido è ovviamente il primo. Nel pubblicarlo, il botanico tedesco citò espressamente come dedicatario Michael Pakenham Edgeworth, ma aggiunse che egli intendeva anche onorare la memoria di Maria "una donna devota alla natura e alle scienze naturali, che è diventata cara a tutte le persone colte grazie alle sue opere che testimoniano una rara profondità e completezza di mente e di spirito". Edgeworthia Meisn. è un piccolo genere di cinque specie affine a Daphne, da cui si distingue per alcuni particolari della struttura dei fiori, diffuso nell'India e nella Cina himalayna, con alcune specie presenti in Bhutan, Nepal, Myanmar. Una specie si è naturalizzata in Giappone e negli Stati Uniti. Meisner stabilì il genere sulla base dell'unica specie allora nota, E. gardneri, precedentemente pubblicata da Wallich come Daphne gardneri, una pianta himalayana che vive nelle foreste dell'India Nord Orientale, molto adatta a celebrare un esperto di flora del subcontinente. Tuttavia è cinese, ma largamente introdotta in altri paesi orientali, la specie più nota, E. crysantha. Di grandissima importanza culturale ed economica, è una delle piante da cui in oriente si ricavano le carte più pregiate. Infatti ha rami assi fibrosi e flessibili, al punto che possono essere persino annodati. Una particolarità rara tra le dicotiledoni, la tendenza dei rami a dividersi in tre, le ha dato il nome con cui in Giappone è nota sia la pianta sia la carta che se ne ricava, mitsumata, letteralmente "con tre rami". Di alta qualità e resistente agli attacchi degli insetti, è tradizionalmente usata per la carta moneta. E' una delle famose "carte giapponesi" (washi) usate nel restauro librario; ha fibre non molto lunghe, ma fini e flessibili, che la rendono il supporto preferito per la calligrafia e la pittura. E. crysantha è per altro una specie di altissimo valore ornamentale, un alberello dal bel portamento con rami setosi che a fine inverno si ricoprono, prima di emettere le foglie, di singolari grappoli quasi sferici di fiori gialli intensamente profumati. Sono disponibili anche varietà giallo crema, come 'Creme Snow', arancio, come 'Akebono', rosso aranciato come 'Red dragon'. Qualche approfondimento nella scheda. Separata dall'Australia continentale da uno stretto di circa 250 km, la Tasmania è una grande isola con una straordinaria varietà di ambienti e una grande ricchezza di endemismi. Uniche sono le sue foreste pluviali fresche, relitti della flora del Gondwana altrove scomparsa in seguito ai cambiamenti climatici; tra i suoi record, alcuni degli alberi più antichi e longevi del pianeta, il pino della Tasmania, Lagaristrobos franklinii, che può vivere fino a 3000 anni. Quando Winifred Mary Curtis arrivò qui dall'Inghilterra nel 1939, questa flora singolare era stata oggetto di diversi studi, ma mancava un manuale di riferimento didatticamente fruibile. Fu per i suoi studenti che ella iniziò così a scrivere The student's flora of Tasmania, un'impresa che l'avrebbe vista impegnata per circa quarant'anni. Con la sua lunghissima vita (morì centenaria nel 2005) la botanica australiana è stata una straordinaria testimone del Novecento e una protagonista di quel cammino che lo ha fatto definire il "secolo delle donne". Tra i riconoscimenti che l'hanno onorata, anche la dedica dell'endemica Winifredia sola, appartenente alla singolare famiglia Restionaceae.  Una giovinezza inglese Nata nella Londra edoardiana nel 1905, la botanica Winifred Mary Curtis ha avuto la ventura di vivere esattamente cent'anni, percorrendo un secolo segnato da due guerre mondiali e da enormi trasformazioni che, tra l'altro, hanno mutato profondamente il ruolo delle donne. Al momento della sua nascita, con la sola eccezione della Nuova Zelanda, in nessun paese al mondo alle donne era riconosciuto il diritto di voto; non era assolutamente automatico che le ragazze avessero le stesse opportunità di accesso allo studio dei loro coetanei maschi. In Gran Bretagna, le donne erano accettate in una sola università, la London University. Dunque, per tutta la vita Winifred fu sempre grata ai genitori che la incoraggiarono a studiare e a sviluppare i suoi talenti e si batté perché a tutte le ragazze fossero garantite pari opportunità. Il primo evento che segnò profondamente la sua vita - e quella della sua generazione - fu la Prima guerra mondiale. Il padre, funzionario statale, fu infatti inviato in India e fu separato dalla famiglia per tutta la durata del conflitto. Winifred e sua madre dovettero trasferirsi in campagna (una buona opportunità per una futura botanica), mentre il destino delle donne subiva una profonda svolta. Con gli uomini al fronte, si aprivano al lavoro femminile campi prima impensati; nel 1918 arrivava finalmente anche in Gran Bretagna il sospirato diritto di voto. Ma un'intera generazione di giovani uomini aveva perso la vita, tanto che molti anni dopo, a chi le chiedeva perché non si fosse mai sposata, Winifred ebbe a rispondere, con una certa ironia: "Uomini non ce n'erano. Erano stati tutti uccisi in guerra". Finita la guerra, Winifred e sua madre si trasferirono in India, dove la ragazza frequentò un collegio americano, un ambiente molto aperto e cosmopolita. Nel 1921 tornò a Londra e nel 1924 si iscrisse all'University College, dove avrebbe studiato botanica, chimica, matematica e fisica. Studentessa brillante, ottenne varie borse di studio; nel 1929 conseguì il titolo di Bachelor of Science, con una ricerca su Spartina x townsendii, una Poacea invasiva che, originatasi nell'Inghilterra meridionale intorno al 1870 da un'ibridazione spontanea tra la nativa S. maritima e l'americana S. alternifolia, nell'arco di cinquant'anni aveva incominciato a diffondersi in modo sempre più incontrollato. Winifred avrebbe voluto rimanere a lavorare all'Università, ma incominciavano a farsi sentire gli effetti della crisi economica e molte donne venivano espulse dal mondo del lavoro. Per mantenersi cominciò così a insegnare scienze in varie scuole femminili; contemporaneamente, continuava il suo lavoro all'università come volontaria e, più tardi, anche come ricercatrice "onoraria" (leggasi non pagata) a Kew. Fu anche membro attivo della British Ecological Society, in quegli anni al suo esordio. Nel 1939 ottenne la laurea magistrale (Master of Science). Nel 1938 suo padre Herbert John Curtis andò in pensione; da tempo aveva deciso di cercare un paese del Commonwelt dal clima più mite dove trascorrere la vecchiaia. Le sue preferenze andavano a Nuova Zelanda, Tasmania e Vancouver; Winifred scrisse alle locali università, nella speranza di un impiego come botanica. L'offerta più promettente venne dall'Università della Tasmania con un posto part-time come Dimostratore. La decisione era presa e la famiglia Curtis si mise in viaggio per Hobart, la capitale della Tasmania, dove arrivò nel settembre 1939, dopo un viaggio di sei settimane, quasi in contemporanea con l'inizio della Seconda guerra mondiale.  Decana della botanica australiana Cominciava una nuova vita di intensa attività. All'incarico part-time all'università (era la seconda donna di sempre ad essere ammessa ai ranghi accademici, l'unica al momento in servizio) per mantenersi dovette affiancare l'insegnamento di scienze in una scuola superiore femminile. Winifred trovava assurdo insegnare biologia alle sue studentesse usando come libro di testo manuali basati sulla flora e la fauna britanniche; decise così di scrivere Biology for Australian Students, che sarà pubblicato nel 1948. Intanto, gli effetti della guerra si facevano sentire anche in quella remota isola; la travolgente avanzata giapponese faceva temere che la flotta nipponica tentasse di invadere la Tasmania per trasformarla in una base navale avanzata; nel 1942 le autorità decisero di evacuare la scuola dove insegnava Winifred, trasferendola a Interlaken nell'altopiano centrale. La nostra botanica fu così costretta a fare la spola tra la scuola e l'università, senza mancare di visitare periodicamente i genitori che abitavano nel Parco nazionale, muovendosi con una piccola auto poco adatta alle strade sterrate che doveva percorrere. Fortunatamente proprio quell'anno le fu offerto un incarico a tempo pieno come assistente di biologia. Iniziò le sue ricerche sulla flora della Tasmania studiando il numero di cromosomi di alcune piante; pubblicato nel 1944 fu il primo studio sulla poliploidia dedicato a piante native australiane. Nel 1945, quando le cattedre di zoologia e botanica vennero separate, divenne titolare della cattedra di botanica (Lecturer of Botany). Più tardi sarebbe diventata Senior Lecturer (1951) e Reader (1956), la prima donna australiana a raggiungere questo titolo. Ebbe spesso a ricoprire il ruolo di direttore del dipartimento, oltre a farsi la fama di insegnante formidabile e temibile, ma amata e rispettata dai suoi studenti. Ma intanto era iniziata anche un'altra avventura. Nel 1943 il Gouvernment Printer (l'equivalente del nostro poligrafico di Stato) le chiese di aggiornare Tasmanian Flora di Rodway, un testo ormai fuori stampa e assai datato, essendo uscito per la prima volta nel 1903. Winifred accettò, senza sapere che il lavoro le avrebbe richiesto quarant'anni. Con le giornate già occupate dall'insegnamento (e il sabato pomeriggio trascorso all'Erbario dell'Università), poteva dedicarsi alla scrittura solo di sera. Le vacanze erano destinate alla raccolta: infatti, a parte poche eccezioni, le descrizioni erano sempre condotte a partire da materiale fresco, raccolto durante escursioni in cui Winifred, accompagnata da alcune allieve, si spostava prima in autobus, poi a piedi, spesso lungo sentieri non segnati, pernottando in tenda o in capanne nei parchi nazionali. I cinque volumi di The Student's Flora of Tasmania con le piante classificate sulla base di sistema di Bentham e Hooker che Curtis aveva studiato negli anni londinesi, uscirono tra il 1956 e il 1994, a partire dal secondo volume con la collaborazione di Dennis Morris del Dipartimento di Stato di Agricoltura. Intanto nel 1962 era morta la madre e Winifred decise di andare in prepensionamento per assistere il padre e dedicarsi a tempo pieno alla stesura della Flora; così nel 1966 si ritirò dall'insegnamento (anche se la sua presenza all'Università continuò ad essere assidua). Tuttavia l'anno successivo non seppe dire di no quando le fu chiesto di scrivere i testi per una pubblicazione dedicata alla flora endemica della Tasmania. La proposta veniva da lord Talbot de Malahide, grande collezionista che coltivava molte piante originarie dell'isola nella sua tenuta in Irlanda. Inizialmente, egli aveva chiesto all'illustratrice botanica australiana Margaret Stones, un'artista affermata che lavorava per il Curtis Magazine e per i Kew Gardens, di disegnare 35 piante tasmane. Decise poi di ampliare il progetto, prevedendo una serie di volumi, per i quali chiese a Winifred Curtis di scrivere le descrizioni; il risultato fu The Endemic Flora of Tasmania (1967-1978), una splendida opera di sei volumi in folio per un totale di 254 illustrazioni. Poiché i disegni di Margaret si basavano su piante vive, molte furono procurate dallo stesso lord Talbolt traendone dai suoi giardini; ma altre, non reperibili in Europa, venivano raccolte da Winifred Curtis e spedite per per via aerea in Irlanda; i disegni di Margaret facevano poi il cammino inverso per essere verificati, eventualmente corretti e approvati da Winifred, Intanto l'instancabile botanica continuava ad occuparsi della sua opera maggiore, frequentando assiduamente l'erbario dell'Università che, anche grazie a lei, nel 1977 si trasformò nel Tasmanian Herbarium. Attiva e lucida fino a tardissima età, divenne uno vero "monumento vivente" della botanica australiana. Continuò a partecipare a congressi all'estero almeno fino agli anni '80, mantenne un'attiva corrispondenza con colleghi, dilettanti e studenti, che tendevano a considerarla un oracolo. Sui suoi libri si formarono generazioni di studenti (si dice che la sua The Student's Flora of Tasmania sia l'unica grande flora di riferimento leggibile da parte di uno studente, grazie alla lunga pratica didattica dell'autrice). E' stata onorata da innumerevoli riconoscimenti, tra cui la dedica di una riserva naturale, Winifred Curtis Scamander Reserve. Le sono state dedicate diverse piante endemiche della Tasmania: Epilobium curtisiae Raven, Richea curtisiae A. M. Gray, Viola hederacea spp. curtisiae L. Adams, Epacris curtisiae Jarman, nonché il genere Winifredia. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Una Winifredia... sola Il genere Winifredia, appartenente alla famiglia Restionaceae, fu creato nel 1986 da L.A.S. Johnson e B.G. Briggs. Comprende un'unica specie, W. sola. Fu proprio Winifred Curtis a raccoglierla per prima e a segnalarla ai due colleghi. E' un'erbacea dioica poco comune che si trova nei cariceti della Tasmania sudoccidentale. Similmente agli altri membri della famiglia, ha steli cilindrici con foglie più o meno secche ridotte a guaina e infiorescenze terminali di spighette. Una caratteristica distintiva sono gli steli eretti dal diametro di 2-3 mm ampiamente spaziati lungo il rizoma. L'epiteto sola indica sia il fatto che questa specie è l'unica del genere, sia i luoghi remoti e poco abitati in cui vive. Altre informazioni nella scheda. Le Restionaceae sono un gruppo di piante erbacee che a prima vista possono ricordare gli equiseti, mentre si tratta di monocotiledoni affini ai carici e ai giunchi. Sono tipiche dell'emisfero sud e con il loro aspetto preistorico stanno attirando anche da noi l'attenzione di giardinieri e vivaisti. Chi desiderasse saperne di più, troverà qualche informazioni e link di approfondimento in questa pagina. Se i suoi colleghi l'avessero pensata come Karl August von Bergen, medico e botanico nonché professore dell'Alma Mater Viadrina di Francoforte sull'Oder, questo blog non esiterebbe. Nel ragionare sul sistema migliore per denominare un nuovo genere, la sua preferenza andava infatti ai nomi descrittivi basati sulle caratteristiche distintive o l'aspetto generale. A suo giudizio l'abitudine di usare i nomi delle piante per "onorare persone bene merite della botanica" era da condannare, perché l'utile va preferito alla vanità. Eppure è proprio grazie alle bergenie, tra i primi fiori a rallegrare i nostri giardini tra inverno e primavera, che è stato preservato anche il suo nome, che altrimenti sarebbe conosciuto forse da qualche studioso della storia della medicina o della botanica prelinneana, come autore di un piccolo libro che è insieme una flora regionale e un trattatello di botanica sistematica. E dunque, a suo dispetto, sia gloria al professor Bergen e al genere Bergenia.  Una botanica metodica Nel Settecento, il dibattito sui sistemi di classificazione delle piante fu assai vivace. A prevalere, anche fuori dei confini francesi, fu probabilmente quello creato da Tournefort, ma molti botanici ne elaborarono dei propri, più o meno diffusi. Dunque, quando Linneo pubblicò Systema naturae (la prima edizione è del 1735), il suo era solo uno dei tanti sistemi in concorrenza, che faticò assai ad imporsi. Forse l'accoglienza più contrastata si ebbe nell'area tedesca, con posizioni fortemente ostili come quelle di Ludwig e Siegesbeck, o più aperte e favorevoli come quella di Gleditsch. E' in questo contesto che si inserisce una figura indubbiamente minore, ma significativa del mondo accademico tedesco, Karl August von Bergen (1704-1759). Egli era figlio d'arte e arrivava da uno degli angoli più remoti della Germania, Francoforte sull'Oder. Suo padre era Johann Georg von Bergen, professore di anatomia presso l'Università Viadrina, la più antica e più prestigiosa del Brandeburgo. La formazione del giovane Bergen tuttavia non fu affatto provinciale: venne mandato a completare gli studi a Leida, dove fu allievo di Boerhaave e si laureò in medicina; fu poi a Parigi e a Strasburgo. Rientrato in patria, prima insegnò presso l'università della città natale come professore straordinario, quindi succedette al padre nelle cattedre di anatomia e botanica, incarico che comprendeva anche la direzione dell'orto botanico (fondato nel 1679). Come anatomista, si segnalò per le sue ricerche sul sistema nervoso, ma si interessò anche di zoologia (con un'operina sul rinoceronte e un saggio sulla classificazione dei molluschi con conchiglia). Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Bergen intervenne nel dibattito sul sistema linneano nel 1742 con Programma: utri systematum Tournefortiano an Linneano potiores partes deferendae sint, in cui mise a confronto i sistemi di Tournefort e Linneo, sostenendo la superiorità del secondo. Ma pochi anni dopo sembrò cambiare idea. Nel 1750, infatti, in Flora fracofortana adottò come punto di riferimento il sistema del francese. Senza essere uno dei testi sacri della botanica, è senza dubbio un'opera significativa che vale la pena di analizzare più da vicino. Si tratta di una delle numerose flore regionali prodotte dai botanici tedeschi tra Seicento e Settecento; in questo caso, l'ambiente indagato è la marca di Brandeburgo, di cui si passano in rassegna alcune centinaia di piante sia native sia coltivate in orti e giardini. Da questo punto di vista, l'autore stesso lo presenta modestamente come un aggiornamento e un completamento di un'opera precedente, Hodoegus botanicus, un vademecum per gli studenti di medicina e botanica di Francoforte pubblicato da Martin Daniel Johren nel 1715. Le sue ambizioni si espressero piuttosto al saggio introduttivo, in cui Bergen espone le sue riflessioni (cogitata) sullo studio metodico della botanica; il suo proposito è individuare un metodo facile, praticabile anche dagli autodidatti, un filo d'Arianna che li condurrà per mano nei labirinti del regno di Flora; e questo metodo deve essere naturale, o per dirla con le sue parole Botanices... proprio Marte addiscendae, "una botanica da studiare in base alle sue stesse forze". Il metodo è esposto in 52 brevi o brevissimi paragrafi di tono aforistico; dopo aver definito i concetti stessi di metodo e di scienza, Bergen elenca le parti distintive delle piante, distinguendole in primarie (fiori, frutti e semi) e secondarie (radici, tronco, caule, foglie). Afferma quindi che a fornire le note caratteristiche in base alle quali si distinguono e classificano le piante sono le parti coinvolte nella fruttificazione. Passa quindi a definire le categorie tassonomiche: classi, ordini, generi, specie, varietà. Il concetto fondamentale, sulla scorta di Tournefort, è quello di genere, che raggruppa specie simili e va individuato sulla base delle parti primarie. Tanto meno si dovranno considerare le parti secondarie per definire le classi. D'altra parte, Bergen è consapevole che botanici diversi nelle loro classificazioni hanno considerato differenti parti connesse con la fruttificazione: Cesalpino il frutto, Ray, Tournefort, Magnol e altri il calice, von Haller corolla, stami e frutto , Linneo stami e pistillo. Tutti questi metodi sono artificiali, mentre quello che si desidera è un metodo naturale. Linneo ne ha fornito solo dei frammenti. Per altro, a suo parere, il medesimo criterio non funziona per tutti i generi, molti dei quali presentano caratteristiche singolari. Bergen passa poi a occuparsi delle denominazioni. I nomi dei generi ottimi sono quelli basati sull'aspetto e le caratteristiche delle piante che ne fanno parte, mentre le denominazioni celebrative devono essere evitate, perché l'utilità deve avere la meglio sulla vanità. Analogamente, sono eccellenti i nomi delle classi e degli ordini che sintetizzano le caratteristiche dei generi che raggruppano, anche se quelli assegnati finora, per esempio da Tournefort, sono prevalentemente artificiali e arbitrari. I nomi specifici dovrebbero invece essere desunti dalle parti secondarie, in particolare quelle che differenziano una specie dall'altra. Non per questo Bergen anticipa la denominazione binomia di Linneo: se ridicolizza i prolissi nomi polinomi definendoli septempedales (insomma, peggio che sesquipedali), nel suo catalogo egli stesso usa nomi-descrizione spesso di cinque o sei parole. Dopo aver concluso con un appello appassionato allo studio delle piante, osservate là dove vivono nei diversi momenti dell'anno e esaminate in tutte le loro parti, Bergen fornisce ai lettori un utile glossario dei termini botanici (utile anche per noi per capire lo stato dell'arte verso metà Settecento). Ed ecco infine il suo sistema di classificazione che si basa in parte su quello di Tournefort, in parte se ne discosta. Anche qui il criterio di classificazione è la corolla, gli ordini sono cinque e le classi ventidue, ma scompare la bipartizione, ancora presente nel francese, tra piante erbacee o arbustive e alberi, che lo aveva costretto a raddoppiare alcune classi. Se dunque i primi due ordini (fiori petalati semplici e fiori petalati composti) e le prime 14 classi sono identici a quelli di Tournefort, in realtà si sono allargati a comprendere anche le specie arboree. Del tutto originali sono invece i raggruppamenti successivi: il terzo ordine (apetali staminati), con le quattro classi apetale senza amenti, apetale con amenti, apetale conifere, graminacee ed affini; il quarto ordine (con parti analoghe ai fiori), che comprende le tre classe epifillosperme - cioè le felci -, muschi e alghe; il quinto ordine, privo di fiori, è costituito dai funghi. Rispetto al sistema di Tournefort, il progresso è chiaro soprattutto per quanto riguarda le crittogame, precedentemente raggruppate in due classi, apetale senza fiori (le felci) e apetale senza né fiori né frutti (tutte le altre).  Bergenia, una pianta demodé? A questo nemico dei nomi celebrativi è toccato in sorte di essere ricordato, più che per i suoi studi, apprezzati dai contemporanei ma presto dimenticati, per la dedica di un genere botanico molto popolare: Bergenia, creato nel 1794 da Conrad Moench in un'opera che ha qualche analogia con Flora francofortana, ovvero Methodus plantas horti Botanici et agro Marburgensis: anche in questo caso una flora regionale, con un forte tensione metodologica. La denominazione Bergenia venne usata illegittimamente anche da Necker per il genere Lythrum e da Rafinesque (1838) per il genere Cuphea. Ma molto prima si era ricordato di Bergen anche Michel Adanson, che nel 1763 aveva creato in suo onore Bergena. La denominazione non è valida, trattandosi di un doppione di un genere linneano, ma è significativa: se Bergen pensava che un sistema naturale fosse desiderabile, Adanson vi dedicò ossessivamente tutta la vita. Bergenia, della famiglia Saxifragaceae, è un piccolo genere di rusticissime erbacee perenni originarie dell'Asia centrale, della Siberia, dell'Afghanistan, della Cina e dell'area himalayana. La prima ad arrivare in Europa fu la siberiana B. cordifolia, che Linneo attribuì al genere Saxifraga (nome che, per la solita viscosità dei nomi delle piante, le è spesso rimasto appiccicato). La denominazione di Moench non fu accettata nel mondo anglosassone, dove le fu preferito il nome Megasea, coniato da Haworth nel 1821. Altre specie arrivarono dalla Cina e dell'area Himalayana nel corso dell'Ottocento; risale al periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento il periodo della grande fortuna delle bergenie, soprattutto grazie alle precocissime fioriture che le rende interessanti anche come fiori invernali, stimolando un'intensa attività di ibridazione. Poco esigente, generosa nelle fioriture molto precoci, la più comune nei giardini è B. crassifolia (anche nota con il sinonimo B. cordifolia), con grandi foglie persistenti e grappoli di fiori rosa intenso che sbocciano tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, nel nord Italia tipicamente intorno al 19 marzo (da qui il nome popolare "giuseppina"). Forse proprio perché facili e indistruttibili, talvolta sono sentite come piante banali, vecchiotte, fuori moda. Non la penso così, ma chi volesse qualcosa di nuovo non ha che l'imbarazzo della scelta: può rivolgersi ad altre specie, come B. purpurascens, con fiori rosa carminio e foglie a cucchiaio che in autunno si tengono di rosso, oppure B. stracheyi, un'alpina dalle dimensioni più contenute con fiori rosa chiaro gradevolmente profumati; ma soprattutto ai numerosi ibridi che hanno allargato la gamma dei colori dei fiori al bianco, al porpora e a tutte le sfumature del rosa, inclusa l'albicocca, e sono spesso molto interessanti anche per la tessitura e/o il colore del fogliame. Quale approfondimento nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed