|

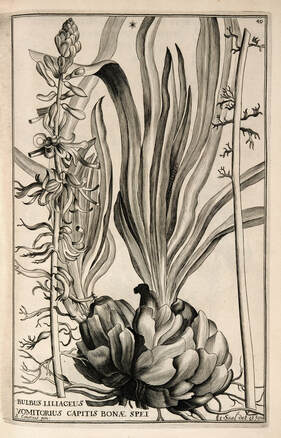

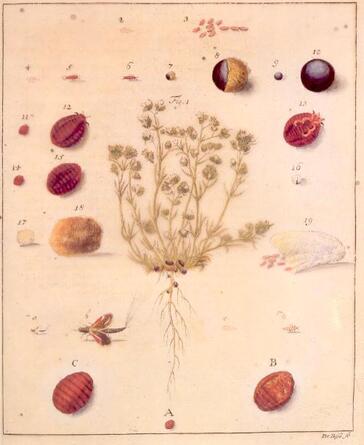

Nel Seicento, la lontana Danzica diventa uno snodo centrale del commercio olandese con la Polonia, la Prussia orientale e la Russia. Nella città casciuba si stabilisce una fiorente colonia di mercanti olandesi che commerciano, tra l'altro, la cocciniglia polacca, all'epoca ancora abbondante anche se sta già subendo la concorrenza della meno costosa cocciniglia messicana. Proprio a questo piccolo insetto deve la sua fortuna il ricchissimo mercante Jacob Breyne, che unisce all'abilità negli affari una sfrenata passione per le piante: quelle di casa, che studia e raccoglie nei suoi erbari, e quelle esotiche, che, trasportate dalle navi delle compagnie olandesi, l'EIC e la VOC, dai quattro angoli del mondo, si riversano sempre più numerose negli orti botanici di Leida e Amsterdam e nei "paradisi" (ovvero i giardini privati) dei magnati della giovane Repubblica delle province unite. In occasione dei ricorrenti viaggi nel paese d'origine della sua famiglia, Breyne li visita, osserva e annota le novità, e si porta a casa quello che può, ad arricchire il suo stesso "paradiso". Alle esotiche dedica non meno di tre libri, il primo dei quali, curatissimo nella veste editoriale e nell'apparato iconografico, affidato a pittori e incisori di vaglia, è un capolavoro dell'editoria botanica secentesca. Con questi libri, anticipando tutti, è spesso il primo a far conoscere novità sudafricane destinate a grande fortuna, come Pelargonium, Agapanthus, Mesembrianthemum. E' bravo anche a stabilire rapporti umani, creando una vasta rete di contatti che negli ultimi anni della sua vita si estende anche alla nuova potenza coloniale (e orticola) emergente: l'Inghilterra. Insieme al giardino, alla biblioteca, alle collezioni naturalistiche, la lascia in eredità al figlio Johann Philipp, che la allargherà ulteriormente e diventerà un membro riconosciuto dell'establishment scientifico internazionale. A ricordare entrambi, il loro splendido giardino e le loro opere che fecero conoscere tante piante rare, il genere Breynia (Phyllantaceae).  Un mercante olandese a Danzica Nel Seicento, la Repubblica delle Province unite aveva forti legami commerciali con Danzica, all'epoca il maggiore porto del Baltico, oltre che una città cosmopolita appartenente al Regno di Polonia ma con una forte presenza tedesca. I mercanti olandesi commerciavano soprattutto granaglie e l'apprezzatissimo colorante rosso ricavato dalla cocciniglia polacca, Porphyrophora polonica. La città casciuba era una piazza così importante che spesso, invece di avvalersi di agenti locali, per seguire gli affari sul posto vi mandavano un figlio cadetto. Questo destino toccò anche a Jacob Breyne senior, membro di una famiglia di mercanti che dal Brabante si era trasferita nei Paesi Bassi nel 1585, in seguito all'assedio di Anversa. A Danzica Jacob fece fortuna trasportando a Amsterdam e Leida piante medicinali e cocciniglia; si sposò con Anna Moorman, anch'essa appartenente a una famiglia di origine olandese, e nel 1637 ne ebbe un figlio: è il nostro Jacob Breyne (1637-1697), il primo protagonista di questa storia. Grazie alle buone disponibilità finanziarie del padre, egli ricevette un'ottima educazione e incominciò presto a interessarsi di scienze naturali, che del resto erano anche un ferro del mestiere per chi commerciava merci ricavate da animali e piante. Uno dei suoi professori al ginnasio accademico, Christian Mentzel, che vi insegnò dal 1648 al 1650, lo coinvolse nelle sue ricerche sulla flora locale, insegnandogli le tecniche per predisporre un erbario. All'inizio degli anni '50, il padre lo inviò a Leida da suo fratello Pieter per imparare le tecniche commerciali; Jacob junior ne approfittò per seguire le lezioni di botanica di Adolf Vortsius (1624-1663), prefetto dell'orto botanico, nelle cui aiuole egli incontrò la passione della sua vita: le piante esotiche. Dotato di un gran talento per i rapporti umani, strinse amicizie durevoli sia nell'ambiente universitario sia tra i ricchi possidenti che nei loro giardini (Paul Hermann li chiamò giustamente "paradisi") facevano a gara a coltivare le specie più rare e nuove portate ad Amsterdam dalle navi delle due compagnie olandesi, l'EIC (Compagnia olandese delle Indie occidentali) e la VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali). Alla morte del padre nel 1655, Jacob Breyne si stabilì definitamente a Danzica, ma mantenne i contatti con l'Olanda, che visitava periodicamente. Allargò il giro d'affari della famiglia, estendendolo anche all'Inghilterra. Senza però dimenticare la passione per le scienze naturali: nella sua bella casa nella centralissima via Długa creò una notevole collezione di naturalia e una fornitissima biblioteca; in una delle sue proprietà (non ne conosciamo l'ubicazione) creò anche un orto botanico privato, ispirato ai paradisi che tanto aveva ammirato nei Paesi Bassi. Riprese anche a esplorare la flora locale; all'inizio, doveva essere poco più di un passatempo. Visitava i dintorni della città e sistemava le piante che veniva raccogliendo in un erbario con i nomi in olandese e talvolta qualche annotazione sull'aspetto generale; era una specie di diario botanico privato che chiamava Herbarium vivum (la copia che ci è giunta risale al 1659). Ma negli anni '70, con una situazione economica ormai orientata al bello stabile, poté dedicare più tempo alla botanica e concepire due progetti paralleli e complementari: da una parte esplorare e fare conoscere la flora locale, dall'altra documentare le novità esotiche introdotte nei giardini europei dagli olandesi. Complementari perché, per i naturalisti del Seicento, la flora della Casciubia e della Prussia orientale era non meno esotica e inesplorata di quella sudamericana, sudafricana o indonesiana. Avvalendosi probabilmente anche di una rete di informatori e raccoglitori, nel 1673 Breyne creò un secondo, assai più ambizioso erbario, Plantes rariores borussicae et casubicae ("Piante più rare della Prussia e della Casciubia"), un corposo manoscritto in quattro volumi con i nomi e le annotazioni in latino. Con i duplicati, ne creò anche un certo numero di copie, dal contenuto variabile, che inviava come dono a protettori, amici e corrispondenti; il più importante era sicuramente l'influente uomo politico Hieronymus van Beverningh, che fu anche curatore dell'università di Leida, città nei cui dintorni possedeva uno dei più spettacolari "paradisi" della Repubblica. Nel 1697, l'anno stesso della morte di Breyne, una copia raggiunse anche James Petiver, con il quale il mercante corrispondeva da qualche anno e dal quale aveva ottenuto semi di varie piante nordamericane coltivate a Chelsea. Pur vivendo in un luogo apparentemente periferico, Breyne riuscì infatti ad inserirsi brillantemente nella grande rete dei naturalisti europei che scambiavano disegni, fogli di erbario, semi, tuberi e bulbi di piante esotiche, potendo anche approfittare dei legami commerciali della sua famiglia con l'EIC e la VOC. In cambio di esemplari dell'altrettanto esotica flora della Polonia settentrionale, riceveva materiali e preziose informazioni dai quattro angoli dell'impero olandese. Tra gli agenti della VOC con cui fu in contatto, vale la pena di citare almeno Willem ten Rhijne, medico delle VOC a Dejima tra il 1674 e il 1676, e Paul Hermann, che prima di diventare prefetto dell'orto botanico di Leida, aveva visitato Ceylon e il Capo di Buona Speranza. Dai suoi periodici viaggi in Olanda, durante i quali non mancava mai di informarsi sulle novità orticole e di visitare i più bei giardini, Breyne riportò anche l'attrezzatura per creare una propria tipografia, alla quale nel 1677-78 affidò la stampa di Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria prima, un corposo e curatissimo in folio con splendide illustrazioni dovute ai migliori artisti locali, tra cui il pittore Andreas (o Andrzej) Stech e l'incisore Isaak Steel. Il libro, dedicato a Hieronymus van Beverningh, contiene la presentazione in latino di cento piante, una ventina delle quali raccolte da lui stesso nella Polonia settentrionale, le altre osservate nei giardini olandesi o segnalate dai suoi corrispondenti; tra le prime Geum rivale, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla patens, Saxifraga hirculus. Le seconde sono quasi un'epitome dei traffici olandesi nel secolo d'oro: ci sono parecchie americane, giunte dal Suriname ma anche da altre parti del centro e sud America, come la splendida Caesalpinia pulcherrima (che Breyne chiama Crista pavonis, cresta di pavone), Asclepias curassavica e Jatropha multifida; da Ceylon o da Giava arrivano Gomphrena globosa, Clitoria ternatera L., Hibiscus rosa-sinensis (Breyne lo chiama Alcea javanica arborescens flore pleno, a segnalare che gli olandesi l'hanno incontrato a Giava, in una forma coltivata e stradoppia) e una delle piante che da Breyne prenderanno il nome, Frutex indicus baccifer vitis ideae secundae clusii foliis, oggi Breynia vitis-idaea; grazie a Willem ten Rhijne, dal Giappone abbiamo la canfora (Cinnamomum camphora) e la prima rappresentazione a stampa del tè The Sinensum, sive Tsia japonensibus (Camellia sinensis). Ma a fare la parte del leone è il Sudafrica, grazie allo stesso ten Rhijne ma soprattutto alle raccolte di Paul Hermann: ecco la oggi assai nota Leonotis leonurus, i primi pelargoni, Pelargonium triste e P. lacerum, parecchie Aizoaceae tra cui Cylindrophyllum calamiforme, che campeggia in un elegante vaso al centro del frontespizio, la prima Proteacea Protea conifera, la prima Restionacea Restio dichotomus. E poi ancora le bulbose Wachendorfia paniculata, Drimia elata, Oxalis purpurea, e quello che Linneo chiamò in suo onore Tulipa breyniana, oggi Moraea collina. In appendice Breyne pubblicò un trattatello sul tè scritto dal caro amico (così lo definisce, summus amicus meus) Willem ten Rhijne. Breyne sperava di pubblicare una seconda centuria; nel 1680 ne diede un'anticipazione in Prodromus fasciculi rariorum plantarum, dedicato alle piante esotiche osservate - in occasione di un viaggio del 1670 - nell'orto botanico di Leida e nei giardini di Beverningh e altri appassionati, incluso Jan Commelin, futuro commissario dell'Orto botanico di Amsterdam; nel 1689 ne pubblicò una seconda edizione, Prodromus fasciculti rariorum plantarum secundus, che include le piante viste nel viaggio in Olanda dell'estate di quello stesso anno; qui Breyne aveva potuto tra l'altro incontrare il giardiniere Georg Meister, di ritorno da Batavia e dal Giappone, che gli consegnò un pacco di esemplari inviati da Andreas Cleyer. Ad assisterlo nella pubblicazione fu il figlio Johann Philipp che all'epoca aveva solo nove anni. Sono opere di minor impegno rispetto alla Centuria prima: in entrambi i casi, si tratta una lista di piante in ordine alfabetico, priva di illustrazioni, con una descrizione sintetica e l'indicazione di dove le vide e se poté averne semi o talee. Le sudafricane anche qui hanno il primato, con l'arrivo di Agapanthus e Mesembrynathemum; da segnalare anche la pubblicazione della prima Nepenthes, raccolta da Hermann a Ceylon: Breyne le conservò il nome locale Bandura zingelensium, Linneo la ribattezzò Nepenthes distillatoria. In effetti, dato che Paradisus batavus di Hermann (anch'esso un resoconto delle piante esotiche coltivate nei grandi giardini olandesi) poté essere pubblicato postumo solo nel 1695, in qualche modo Breyne gli soffiò la primogenitura: sono spesso i suoi libri, pubblicati nella periferica Danzica, ad aver fatto conoscere a botanici e appassionati europei le piante esotiche introdotte dagli olandesi.  Talis pater, talis filius Breyne non riuscì mai a scrivere la progettata seconda centuria; inoltre, come confidò in una lettera all'amico Petiver e come sappiamo anche dalla testimonianza del figlio, avrebbe voluto scrivere una flora della Casciubia e della Prussia orientale, ma ne fu impedito da una penosa malattia e dalla morte, sopraggiunta nel gennaio del 1697, pochi giorni dopo il suo sessantesimo compleanno. Lasciava idealmente il compito in eredità al figlio minore Johann Philipp (1680-1764), che, come abbiamo visto, fin da bambino aveva coinvolto nei suoi progetti. Alla morte del padre Johann Philipp era un ragazzo di sedici anni. Qualche anno dopo, secondo le consuetudini familiari, anch'egli fu inviato a Leida; non però per avviarlo alla mercatura (di questo si occupava il fratello maggiore), ma per seguire i corsi di medicina del grande Hermann Boerhaave. Ottenuta la laurea di primo livello nel 1699 e quella magistrale nel 1702, munito delle lettere di presentazione dei suoi professori intraprese un grand tour scientifico attraverso l'Europa. La prima lunga tappa fu Londra, dove si trattenne per nove mesi, ospite del corrispondente del padre James Petiver, che gli fece conoscere Ray e Sloane, grazie al quale egli fu introdotto alla Royal Society, di cui divenne membro nel 1703. Fu poi la volta dell'Italia dove studiò la fauna marina nei dintorni di Ancona e visitò Padova, ospite di Vallisneri. Il viaggio proseguì attraverso Austria, Boemia e Germania, per concludersi nei Paesi Bassi, da dove rientrò a Danzica nel 1704. In una lettera del 1705 all'amico Petiver, dichiara di aver l'intenzione di riprendere e completare entrambi i progetti paterni. In realtà, per almeno venticinque anni, durante i quali esercitò con successo la professione medica, il proposito fu accantonato. Non però la passione per il giardino e le collezioni. Nel 1707 investì la dote della moglie Constantia Ludewig nell'acquisto di una casa e di un vasto giardino nel sobborgo di Brabank, dove poté sistemare le collezioni paterne che continuò ad arricchire per tutta la vita; oltre agli erbari, ai compendi di botanica, alle matrici delle opere del padre, c'erano monete, illustrazioni naturalistiche e a stampa (incluse le opere di Maria Sibylla Merian), minerali, fossili, pietre preziose o meno, ambre, preparati anatomici umani e animali conservati in formalina. Il giardino era così celebre che nel 1717 fu visitato dallo zar Pietro il Grande. Dalle testimonianze dell'epoca, sappiamo che c'erano una grotta, fontane, statue a grandezza naturale di Flora e Apollo, piante medicinali e molte esotiche: ananas, acacie, oleandri, fichi, ma anche banani, alberi di canfora, caffè e cannella. Ben noto negli ambienti scientifici europei anche grazie ai suoi viaggi, oltre che della Royal Society era membro della Leopoldina, e corrispondeva con oltre 170 scienziati, tra i quali, oltre al già citato Sloane, Leibnitz, Bernard de Jussieu, Peter Collinson e lo stesso Linneo. La corrispondenza con gli altri naturalisti europei era anche un modo per mantenere viva la fiamma della scienza in un ambiente che giudicava, se non ostile, poco interessato: "Per quanto mi riguarda, sono confinato in questo angolo d'Europa dove alla gente interessano solo i soldi", si sfogò con Hans Sloane. Alcune sue comunicazioni comparvero sporadicamente anche in precedenza sulle Transactions della Royal Society, ma l'attività scientifica occupò il centro della sua vita solo dopo il 1730, quando (anche in seguito alla morte del fratello che lo lasciò unico erede della fortuna familiare) si ritirò a vita privata. Tuttavia non scrisse mai né la seconda centuria né la progettata flora della Cascubia e della Prussia. Si accontentò di pubblicare una nuova edizione dei due fascicoli del Prodromus (1739), dandole però una splendida veste editoriale con eccellenti incisioni; in appendice vi pose una biografia del padre scritta da G. D. Seyler e un trattato sul ginseng, in origine la sua tesi di laurea. Le altre opere, per lo più brevi opuscoli usciti tra il 1730 e il 1740, dimostrano l'ecclettismo ma anche la mancanza di sistematicità dei suoi interessi: scrisse delle piante e degli insetti che aveva osservato sulla costa spagnola durante uno scalo del suo viaggio alla volta dell'Italia, del cosiddetto agnello vegetale o barometz, della cocciniglia polacca cui la sua famiglia doveva la propria ricchezza, di una foglia preistorica racchiusa nell'ambra, di alcuni tipi di molluschi fossili, delle ossa e dei denti di mammut scoperti in Siberia da un altro dei suoi amici, il conterraneo Daniel Gottlieb Messerschmidt. Come si vede, la paleontologia finì per occupare un posto importante nelle sue ricerche. Dalla moglie ebbe ben otto figli, ma tutti i maschi morirono bambini o in giovane età. In una commovente lettera a Linneo, confessa di essere vecchio e malato e provato dalla morte dell'unico maschio superstite, morto a ventiquattro anni nel 1740. Gli rimanevano invece quattro figlie, tre delle quali coltivarono gli interessi naturalistici di famiglia in uno dei pochi modi concessi all'epoca alle donne (escluse anche dalla lingua della scienza, il latino): la pittura. Saper danzare, strimpellare un clavicembalo e dipingere alla meno peggio un acquarello faceva parte dell'educazione delle fanciulle di buona famiglia, ma per Constantia Philippina (1708-?), Anna Renata (1713-1759), Johanna Henrietta (1714-1797) Breyne, cresciute praticamente in un museo naturalistico dove potevano ammirare le opere di grandi illustratori e in uno dei giardini botanici privati più belli d'Europa, dipingere piante e animali fu qualcosa di più di un passatempo. Nelle collezioni del castello di Gotha sono conservati molti loro disegni e acquerelli, caratterizzati da un livello di esecuzione notevole per delle dilettanti. Ciascuna di loro si specializzò in un capo preciso: i disegni di piante e uccelli si devono per lo più a Anna Renata (che era anche poetessa e musicista) e in parte a Constantia Philippina; Johanna Henrietta si dedicò alle immagini di animali marini. In almeno un caso, abbiamo la prova che i disegni di piante, presi dal vivo nello splendido giardino, erano destinati a illustrare le opere del padre. Furono utilizzati anche da almeno uno dei naturalisti che frequentavano casa Breyne, Jacob Theodor Klein. Impegnato anche nella creazione della prima società naturalistica polacca, Breyne fece della sua casa-museo un luogo di incontro dei naturalisti e ne incoraggiò l'attività, finanziando tra l'altro la pubblicazione della Flora quasimodogenita di Georg Andreas Helwing, di cui scrisse anche la prefazione. Johann Philipp Breyne morì nel 1764. Due anni dopo gran parte delle sue collezioni fu acquistata dagli agenti di Caterina II e finì nella Kunst Kamera imperiale di San Pietroburgo. Quasi tutti i manoscritti dei due Breyne, le lettere e i disegni rimasero però a Danzica fino alla morte dell'ultima delle sue figlie (1797); due anni dopo furono acquistati da Ernesto II di Sassonia-Gotha.  Un albero dalle foglie rosa Nonostante vivessero in una città tanto periferica, le opere e le attività di padre e figlio erano ben note ai naturalisti europei, con i quali, come abbiamo visto, i due si mantennero in assiduo contatto epistolare. Il primo a voler celebrare Breyne padre fu Plumier che ne ammirava grandemente la Centuria prima per la nitidezza dei caratteri tipografici, l'eccellenza delle incisioni e il contributo alla conoscenza di tante nuove piante. Ma nel dedicargli il genere Breynia il buon frate incorse anche in una fake news: chissà attraverso quali fonti, gli era giunta la notizia che quella Centuria fosse la sola superstite di parecchie, ma "delle quali, oh, dolore!, ne sopravvive una sola prima e ultima; tutte le altre furono distrutte dalle fiamme inique, come riferiscono, di un incendio fortuito che distrusse la casa e le opere. Ma l'opera di un tale uomo e la sua memoria tra gli uomini per bene e i botanici né le fiamme né le onde potranno farle perire". Linneo fece propria la denominazione e la ufficializzo in Species plantarum, nel 1753. Senza considerare che il nome non era più disponibile (all'epoca non c'erano ancora regole fisse) nel 1776 i Forster dedicarono ad entrambi i Breyne un secondo genere Breynia con una motivazione che ben testimonia la reputazione dei due naturalisti di Danzica: "In onore dei sommi botanici Jacob Breyne e suo figlio Johann Philipp Breyne, dottore in medicina, entrambi i quali coltivavano piante esotiche in un giardino di Danzica e molte le pubblicarono disegnate con grande arte e descritte con ingegno immortale". Benché il nome linneano preceda quello dei Forster, quest'ultimo è considerato nomen conservandum ("nome da conservare") perché comprende almeno una specie piuttosto coltivata e diverse specie alquanto diffuse nell'Asia meridionale e orientale. Breynia J.R.Forst. & G.Forst. (famiglia Phyllanthaceae) è comunque un genere dalla tassonomia travagliata, che minaccia prima o poi di confluire in Phyllanthus, Al momento attuale comprende, a seconda delle fonti, da 25-30 specie a oltre 90. Sono alberi o arbusti monoici diffusi nell'Asia tropicale, in Australia e nelle isole del Pacifico. Come abbiamo visto, una specie indiana e indocinese, Breynia vitis-idaea, fu descritta per la prima volta proprio da Jacob Breyne. La specie più nota è Breynia disticha, nativa della Nuova Caledonia e delle Vanuatu. Conosciuta con il nome comune "albero della neve", è coltivata nei giardini delle zone a clima mite per le foglie, rosa nella forma giovanile, poi crema o verde chiaro. Alcune specie di questo genere, tra cui proprio B. vitis-idaea, sono anche studiate dai biologi come esempio di mutualismo e coevoluzione con alcune falene del genere Epicephala, che impollinano i fiori, assicurando così la produzione di semi vitali, ma depongono anche le loro uova nell'ovario; i semi potrebbero essere distrutti dalle larve, se nonché in alcuni frutti esse abortiscono e non riescono a svilupparsi. Questo meccanismo è stato paragonato al mutualismo obbligato tra il fico e le sue vespe impollinatrici.

0 Comments

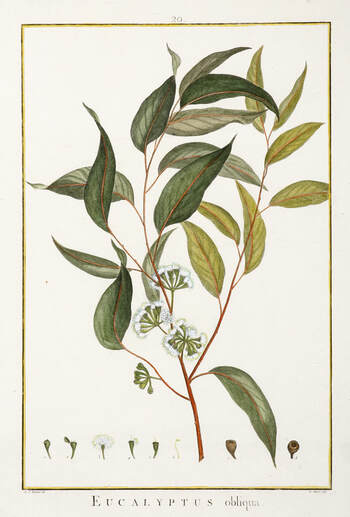

Sono due articoli, usciti rispettivamente sul Journal Général de France e sulla Gaceta de Madrid nel 1786 a pochi mesi di distanza, a rilanciare l'affare Dombey. Protagonista di questa seconda fase è un aristocratico, magistrato di professione e botanico per passione, Charles-Louis L'Héritier de Brutelle che, pur di pubblicare le nuove specie scoperte dallo sfortunato Dombey, non esita a inscenare una rocambolesca fuga a Londra. A fare da comprimari, tanti personaggi: un giovanissimo Redouté alle prime pennellate; il botanico Broussonet nelle vesti di complice; un prudente James Edward Smith e un riluttante Joseph Banks; Jonas Dryander nelle funzioni di cane da guardia; Cuvier e de Candolle come amici, testimoni e biografi. Alla fine, tanto rumore per nulla: le piante di Dombey in realtà L'Héritier non le pubblicherà mai; sarà però autore di tanti generi importanti, tra cui Plectranthus, Agapanthus, Eucomis, Eucalypytus, Pelargonium, Erodium. Per una strana coincidenza, anche a lui, come a Ruiz, Pavon e Dombey, è toccata una Malvacea, Heritiera, omaggio di Dryander e del giardiniere capo di Kew Aiton.  Un magistrato appassionato di botanica Come abbiamo visto in questo post, Dombey tornò in Francia nell'ottobre 1785. Non ancora ricaduto nella depressione, affittò una casa a Parigi dove mise a disposizione di curiosi e studiosi le sue collezioni, prima che fossero trasferite nel Gabinetto del re. Il Journal Général de France ne informò i lettori nel numero del 14 gennaio 1786, elogiando la rarità e la ricchezza delle raccolte; quindi proseguì annunciando che il conte di Buffon, curatore del Jardin des Plantes, aveva affidato il prezioso erbario di Dombey a M. L'Héritier perché ne pubblicasse la descrizione. Con i tempi lenti dell'epoca, la notizia rimbalzò a Madrid suscitando indignazione e proteste ufficiali. L'affare Dombey tornava d'attualità. Ma prima di occuparcene, facciamo la conoscenza con il suo secondo protagonista, Charles Louis L'Héritier de Brutelle. L'Héritier era un facoltoso magistrato divenuto botanico per passione. Si racconta che in gioventù, quando era sovrintendente del Dipartimento delle acque e delle foreste, mentre visitava l'orto botanico di Parigi con alcuni colleghi, fosse così dispiaciuto dal non aver saputo riconoscere un albero (si trattava di un Celtis) da decidere di studiare la botanica da autodidatta; lo fece così bene da diventare un esperto tassonomista di stretta osservanza linneana. L'adesione al sistema di Linneo lo mise in urto con i Jussieu e Adanson, che in quegli anni andavano mettendo a punto il loro sistema naturale, ma gli procurò la stima di altri naturalisti (in particolare Cuvier, Broussonet e Thouin) e gli consentì di entrare in corrispondenza con i linneani inglesi, come Joseph Banks e James Edward Smith. Più tardi divenne giudice dell'importante Court des Aides; i contemporanei lo dipingono come un giudice integerrimo e incorruttibile. Egli era interessato soprattutto alle piante arboree e arbustive; ma la sua maggiore aspirazione - ricordo che era outsider, un dilettante agli occhi dei professori del Jardin des Plantes - era conquistare la celebrità pubblicando piante inedite. E quando si trattava della sua passione, gli scrupoli di giudice senza macchia venivano un po' meno; si dice che giungesse a corrompere i giardinieri perché lo avvisassero delle fioriture prima dei proprietari; certa è la sua abitudine di antidatare le pubblicazioni a stampa, cosa che provocò una feroce polemica con Cavanilles sulla priorità di pubblicazione di alcune Malvaceae. Verso il 1783, L'Héritier, all'epoca estremamente facoltoso, decise di pubblicare a proprie spese una serie di monografie dedicate a specie poco note o di recente introduzione coltivate nel Jardin des Plantes o in giardini privati parigini; si sarebbe trattato di edizioni di lusso, in cui le sue precisissime descrizioni sarebbero state accompagnate da incisioni a piena pagina di eccellente qualità, affidate ad artisti capaci di ritrarre le piante dal vero con immediatezza, attenzione al dettaglio e precisione scientifica. Cercando i migliori collaboratori per il suo progetto, scoprì un giovane artista, appena trasferitosi a Parigi dal Lussemburgo: Pierre-Joseph Redouté. L'Héritier curò la sua formazione come illustratore botanico, gli aprì la sua biblioteca e gli affidò l'illustrazione di alcune sue opere, a cominciare dal secondo fascicolo di Stirpes novae. Il primo fascicolo di Stirpes Novae aut minus cognitae, quas descriptionibus et iconibus illustravit, con undici incisioni, uscì nel marzo del 1785, seguito da altri cinque tra il 1786 e il 1791. In tutto, le specie descritte e le incisioni sono 84. Tra i nuovi generi qui stabiliti da L'Héritier, il più noto è sicuramente Plectranthus (1788). Alcune delle nuove specie sono "peruviane" nate dai semi inviati da Dombey, tra cui quella che il magistrato-botanico battezza Verbena tryphilla (oggi Aloysia citrodora, ovvero la notissima cedrina o erba Luisa). La circostanza dovette attirare l'attenzione di Buffon che, come abbiamo già visto, decise di affidare proprio a L'Hériter de Brutelle la pubblicazione dell'erbario di Dombey, tanto più che il magistrato offriva di pagarla di tasca sua.  Una fuga in Inghilterra e un progetto mai realizzato Sulla Gaceta de Madrid dell'11 luglio 1786 esce un articolo di fuoco, ispirato da Gomez Ortega o scritto direttamente da lui, in cui si denuncia l'annunciata pubblicazione dell'erbario di Dombey come una violazione della parola data da quest'ultimo di non pubblicare nulla prima del rientro di Ruiz e Pavon. Segue una protesta diplomatica ufficiale; la Spagna chiede non solo la sospensione della pubblicazione, ma addirittura l'invio a Madrid dell'erbario, onde evitare ogni tentazione. Una richiesta pesantissima e senza appigli legali, a cui tuttavia il governo francese si adegua. Per caso, L'Héritier de Brutelle si trova proprio a Versailles quando viene a sapere che è stato trasmesso a Buffon l'ordine di ritirare l'erbario, che gli sarà comunicato il giorno dopo. Disperato, corre a casa. Con l'aiuto della moglie, dell'amico Broussonet e di Redouté, passa la notte a imballare l'erbario e a fare i bagagli; la mattina dopo (è il 7 settembre 1786) parte con la moglie per Boulogne. Alla dogana, dichiara falsamente che sta andando in Inghilterra con dei materiali richiesti da Joseph Banks, un nome così prestigioso da spegnere i sospetti dei doganieri. Quindi si imbarca per Londra, dove passa quindici mesi, da settembre 1786 a dicembre 1787, con l'intenzione di preparare Il Prodromus di una Flora del Perù e del Cile, potendo approfittare delle biblioteche e degli erbari di Smith e Banks per il confronto e la determinazione degli esemplari. L'accoglienza di Banks non è proprio entusiastica: è stato avvertito della storia da Smith, che al momento della fuga di L'Héritier si trovava a Parigi, e soprattutto è furioso per l'uso del suo nome alla dogana di Boulogne. Tuttavia poi ammette il francese come regolare visitatore della sua biblioteca, pur raccomandando al segretario Dryander di tenerlo d'occhio: non si fida di questo fanatico, capace di tutto, anche di impadronirsi del lavoro altrui. In realtà, L'Hértitier si comporta più che correttamente. Tuttavia, a Londra i suoi piani cambiano: invece di concentrarsi sulla descrizione delle piante di Dombey, è attratto dalle specie ancora inedite dell'erbario di Banks e dalle novità botaniche che crescono a Kew e in altri giardini londinesi. Nasce così la sua seconda opera principale, Sertum anglicum (1789-1793), in cui pubblica 125 specie per lo più inedite, solo pochissime delle quali sono tratte dall'erbario di Dombey; per le incisioni si affida al grande illustratore britannico James Sowerby e a Pierre-Joseph Redouté, che lo ha raggiunto a Londra nella primavera del 1787. I nuovi generi pubblicati in questa opera sono tredici, sette dei quali dedicati a botanici britannici, come ringraziamento per l'accoglienza: Boltonia, Dicksonia, Lightfootia, Pitcarnia, Relhania, Stokesia, Witheringia. Quanto ai suoi principali ospiti, Banks, Smith e Dryander, L'Héritier non può omaggiarli, visto che i generi Banksia, Smithia e Dryandra esistono già. Ma tra i nuovi generi di Sertum anglicum ce ne sono almeno tre molti importanti: Agapanthus, Eucomis e Eucalyptus. Nel dicembre 1787, calmatasi le acque anche per il rientro di Ruiz e Pavon dal Perù (nel frattempo sono morti sia Galvez, il ministro spagnolo delle Indie, sia Buffon), L'Héritier de Brutelle ritorna a Parigi, pensando di poter continuare tranquillamente il suo lavoro in patria. In effetti, l'affare Dombey si è ormai dissolto in una bolla di sapone, e, oltre a continuare la pubblicazioni di altri fascicoli di Stirpes novae e Sertum anglicum, tra il 1787 e il 1788 L'Héritier dà alle stampe un'importante monografia, Geraniologia, in cui separa da Geranium i generi Pelargonium e Erodium. Di mettere fine ai suoi progetti si incarica la storia. Vicino agli ambienti illuministi, il magistrato-botanico si schiera dalla parte della rivoluzione e si batte per la monarchia costituzionale. Nell'ottobre 1789 è nominato comandante della guardia nazionale del suo quartiere; il suo reggimento è uno di quelli che il 6 ottobre proteggono il re della folla inferocita che lo costringe a trasferire la corte da Versailles a Parigi. Nel 1790 entra come associato all'Accademia delle Scienze, ma con lo scioglimento di tutte le istituzioni dell'Antico regime perde tutte le sue entrate; nel 1793 viene arrestato e rischia la pena capitale, ma viene ben presto liberato grazie alle testimonianze degli amici botanici Desfontaines e Thouin. Poco dopo rimane vedovo e il figlio maggiore, con cui non è mai andato d'accordo, lascia la famiglia. Con il termidoro, si mantiene grazie a un lavoro sottopagato al ministero di giustizia e diviene membro del comitato dell'agricoltura e delle arti. Nel 1795 quando l'Accademia delle scienze rinasce come Istituto nazionale delle scienze e delle arti, ne diviene membro residente della sezione di botanica e di fisica vegetale, con un modesto salario. Da tempo non pubblica più nulla, ma è riuscito a conservare la sua biblioteca e il suo erbario, e accoglie volentieri a casa sua i giovani botanici, come Augustin Pyramus de Candolle. La sera del 16 agosto 1800 lo attende una morte improvvisa e tragica: mentre rientra a casa a piedi dall'Istituto, a pochi passi dalla porta di casa viene assalito da uno sconosciuto che lo trafigge più volte con una sciabola. Il cadavere viene trovato solo il mattino dopo. E' coperto di ferite, ma non mancano né il denaro né altri effetti personali. Dunque, non si è trattato di una rapina. Il caso rimane irrisolto e si diffondono le voci più fantasiose, tra cui quella (riferita da Smith) che l'assassino fosse il figlio maggiore di L'Heritier. Prima di congedarci da lui (una sintesi della sua vita nella sezione biografie), lasciamo la parola a de Candolle, che lo conobbe bene e dopo la sua morte aiutò la famiglia acquistando l'erbario: "Era un uomo secco, in apparenza freddo, ma in realtà appassionato, acrimonioso e sarcastico nella conversazione, un poco incline agli intrighi, un nemico dichiarato di Jussieu, Lamarck e anche dei nuovi metodi, ma verso di me ha dimostrato solo gentilezza di cui gli sono grato".  Dalle foreste dell'Ile de France alle foreste di mangrovie Per una curiosa coincidenza, proprio come a Ruiz, Pavon e Dombey, anche a L'Héritier de Brutelle è toccato di essere celebrato da un genere della famiglia Malvaceae, Heritiera. A dedicarglielo fu William Aiton (anzi, potremmo dire Aiton e Dryander, visto che si tratta di un'opera a quattro mani) in Hortus kewensis, il catalogo dei Kew gardens del 1789. Come antico sovrintendente delle foreste della regione parigina L'Héritier amava gli alberi, e sarà stato sicuramente soddisfatto di questo omaggio, che ha legato per sempre il suo nome ad alberi dominanti delle foreste di alcune zone dell'Africa orientale, della regione indiana e del Pacifico. Alcune fanno parte delle foreste di mangrovie; tra di esse, la specie forse più nota, Heritiera littoralis, diffusa nelle foreste costiere dell'Oceano indiano e del Pacifico centro-occidentale, in un'area vastissima che va dall'Africa alla Micronesia. E' un albero di medie dimensioni a lenta crescita che forma larghi contrafforti basali che gli permettono di abbarbicarsi a suoli instabili e di resistere ad occasionali invasioni di acqua salina. Apprezzato per il legname, viene anche coltivato per la bellezza del fogliame, verde scuro e lucide nella pagina superiore, argentee in quella inferiore. H. fomes è invece la specie dominante delle mangrovie dell'India orientale e del Bangladesh, dove costituisce circa il 70% del manto arboreo. Sempreverde, è di dimensioni medie, ha radici munite di pneumatofori e tronco con vistosi contrafforti alla base; ha foglie coriacee ellittiche e fiori rosati o arancio riuniti in pannocchie. Anche il suo legname è molto apprezzato, ma la specie è considerata a rischio per l'eccessivo sfruttamento, la restrizione dell'habitat e la fluttuazione della salinità. Altre approfondimenti nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed