|

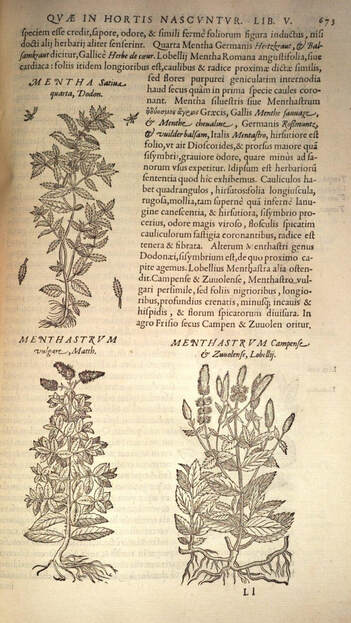

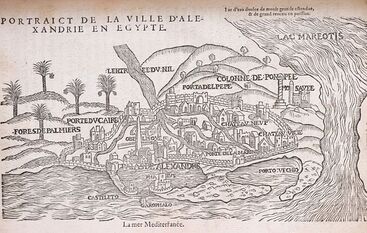

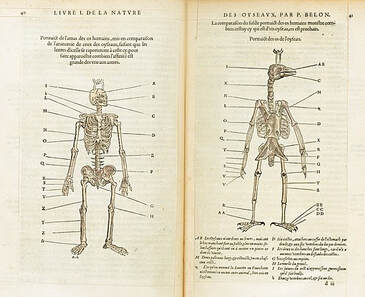

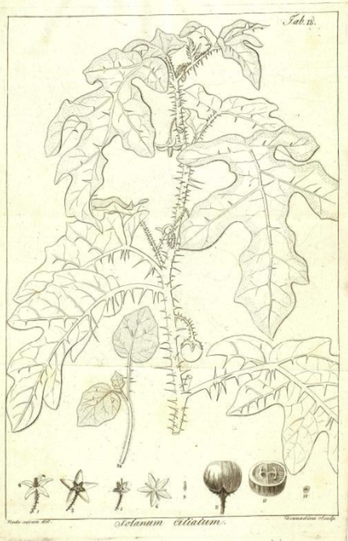

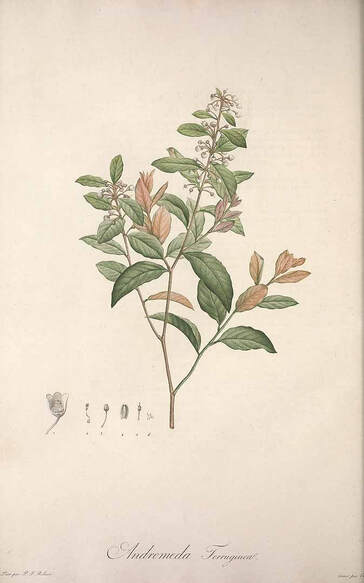

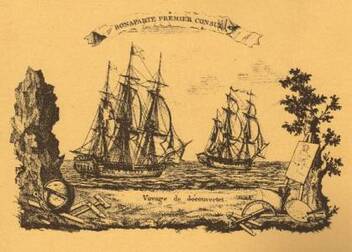

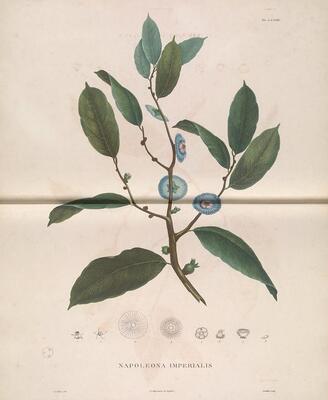

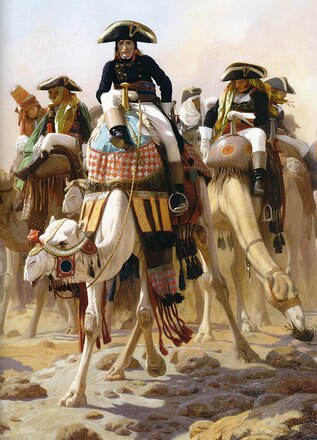

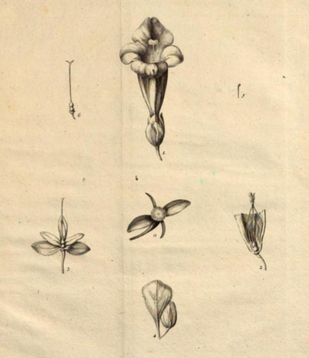

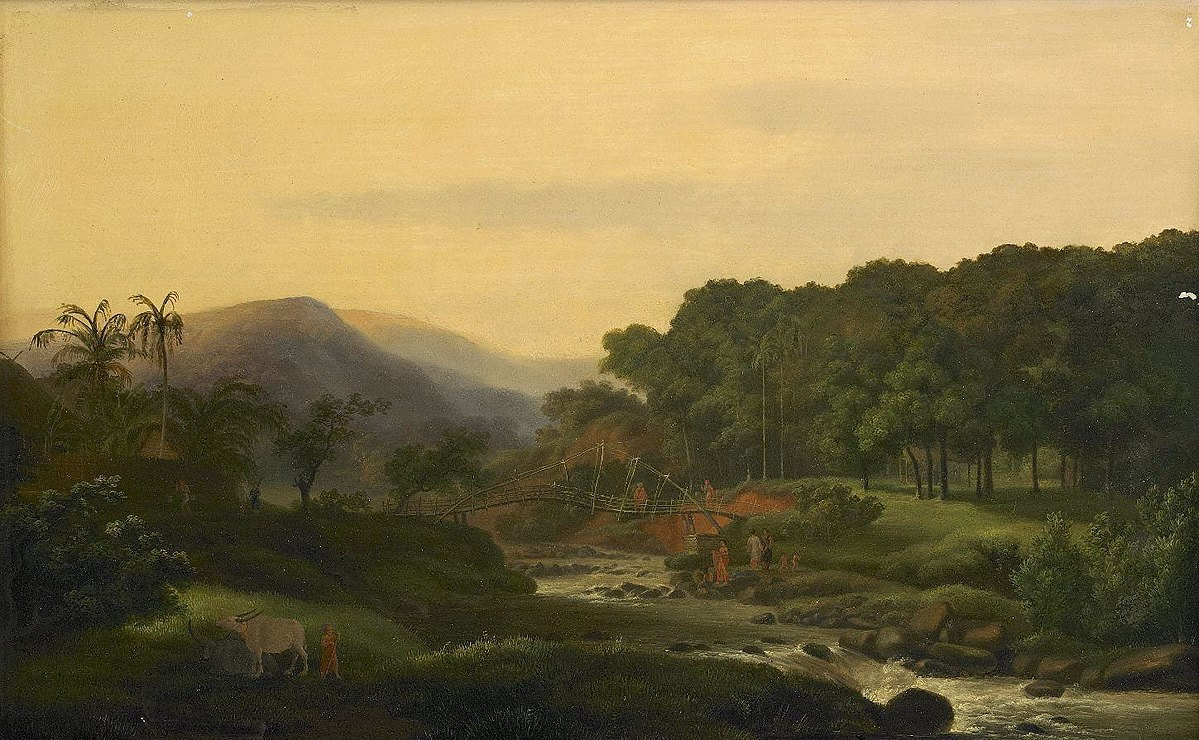

Nel 1586, presso l'editore Rouillé di Lione, comparvero i due tomi di Historia generalis plantarum, nota anche come "erbario di Lione". Il primo elemento che ci colpisce aprendo quest'opera poderosa è che, nonostante il reboante sottotitolo che promette al lettore la descrizione di tutte le piante note agli antichi nonché di quelle prima ignote scoperte "nelle parti orientali ed occidentali" e oltre un migliaio di illustrazioni "riccamente superiori a tutte le precedenti", il frontespizio non rechi il nome di alcun autore. Eppure un autore, o almeno un autore principale, c'era, e aveva lavorato a quell'opera per almeno un quarto di secolo. Era il medico, botanico e filologo Jacques Daléchamps. È troppo per pensare che fosse così insoddisfatto della redazione finale, che l'editore aveva affidato ad altri, da preferire che il suo nome non comparisse? Confusa, piena di errori, pesantemente censurata da Caspar Bauhin, con le sue oltre 2700 piante era comunque l'opera più ampia e ambiziosa dell'epoca e nonostante i difetti fu molto letta e consultata, specie nell'edizione francese. A ricordare il dottissmo Daléchamps, autore anche di una notevolissima edizione di Plinio, il genere Dalechampia, omaggio di Plumier replicato da Linneo.  Un autore, troppi autori e un'opera anonima Nel Cinquecento, in seguito ai viaggi di esplorazione, il numero di piante conosciute incominciò ad aumentare drammaticamente, dalle poche centinaia note agli antichi alle migliaia incontrate dai viaggiatori europei nelle Americhe, in Asia, in Africa. I botanici del tempo, però, si illudevano ancora che il loro numero fosse gestibile, che fosse ancora possibile a una singola persona racchiuderle tutte in una singola opera. Dal De plantis di Andrea Cesalpino al Pinax di Caspar Bauhin, che con le sue 6000 piante segnerà allo stesso tempo il culmine e la fine di questo filone, il secondo Cinquecento è tutto un fiorire di queste opere enciclopediche che si vorrebbero onnicomprensive. Tra i tentativi più grandiosi ma allo stesso tempo sfortunati, spicca Historia generalis plantarum di Jacques Daléchamps (1513-1588). Figlio egli stesso di un medico di Caen, nel 1545, già ultratrentenne, si iscrisse all'università di Montpellier, dove fu uno dei primissimi allievi di Rondelet, con il quale rimase in termini di stretta amicizia, scrivendo in suo onore anche due dei poemi encomiastici che si leggono in De piscibus. Dopo la laurea, per qualche tempo visse a Valence e a Grenoble, finché intorno al 1550 si stabilì a Lione dove sarebbe vissuto fino alla morte. Nel 1552 fu nominato medico dell'Hôtel-Dieu dove avrebbe esercitato per circa trent'anni, nel corso dei quali fu sempre più presente nella vita cittadina. Erano anni difficili per Lione, devastata dalle guerre di religione, della povertà, dalla sifilide, da ripetute epidemie di peste. Daléchamps si fece un nome come ottimo medico e chirurgo e fu più volte chiamato a far parte delle commissioni mediche nominate dal consiglio cittadino o dal governatore per cercare di contrastare quel terribile flagello. Proprio alla peste dedicò quella che è probabilmente la sua prima opera a stampa (De Peste libri tres opera Jacobi Dalechampii, 1552), che non è un lavoro originale, ma la riedizione di un trattato trecentesco del medico di Montpellier Raymond Chalin de Vinario. È l'ingresso di Daléchamps nel mondo dell'editoria che aveva in Lione una delle sue capitali. Da quel momento egli fu molto attivo sia come autore (gli si deve tra l'altro una Chirurgie Françoise, pubblicata nel 1570), sia come filologo, traduttore e divulgatore di opere dell'antichità: tradusse in latino e commentò I deipnosofisti di Ateneo di Naucrati; tradusse in francese dal greco l'opera di Galeno e le opere mediche di Paolo Egineta e dal latino le opere mediche di Celio Aureliano. La più importante delle sue opere filologiche è senza dubbio l'edizione commentata della Naturalis historia di Plinio (1584), un lavoro dottissimo e assai apprezzato che lo impegnò per almeno un decennio. Al momento della morte, lasciò manoscritta un'edizione delle opere dei due Seneca, il retore e il filosofo, e una traduzione latina di tutte le opere superstiti di Teofrasto. Furono presumibilmente proprio questi molteplici impegni editoriali ad impedirgli di curare di persona la pubblicazione di Historia generalis plantarum e in definitiva a determinarne il fallimento. D'altra parte l'iniziativa di pubblicare una grande opera illustrata che raccogliesse tutte le piante note agli antichi e ai moderni presumibilmente non venne da lui, ma dall'editore Rouillé; nella prefazione (Lettera al lettore), quest'ultimo scrive: "Più di 20 anni fa, entrando nello studio di Jacques Daléchamps, trovai questo eccellente medico intento a consultare un grosso manoscritto di disegni di piante; la vista di questi disegni rari e squisiti mi fece pensare che avrebbero potuto essere l'infanzia e l'origine di un'opera estesa". Questa versione è confermata dal medico lionese Jacques Pons, una fonte molto affidabile in quanto collega ed amico di Daléchamps. Rouillé (in latino Rovillus), che si era formato a Venezia con i Giolito, era un abilissimo imprenditore che nei suoi 45 anni di attività pubblicò circa 830 testi, spaziando dai classici alla letteratura francese, italiana e spagnola, al diritto, alla religione, alla medicina e alle scienze. Sapeva scegliere i suoi collaboratori ed era perfettamente consapevole che il successo commerciale di un'opera di botanica dipendeva soprattutto dall'apparato iconografico, come avevano dimostrato i recenti esempi di Historia stirpium di Fuchs (1542) e dell'edizione latina illustrata dei Commentari di Mattioli (1554). Non stupisce che sia stata attratto e colpito, più che dal sapere botanico e filologico di Daléchamps, dalla sua grande ed eccellente collezione di immagini. Daléchamps iniziò a collaborare con Rouillé nel 1552 curando il già citato trattato sulla peste; nel 1558 l'editore lo coinvolse in una riedizione del commento a Dioscoride di Amato Lusitano. Stando al sottotitolo, "sono state aggiunte a quest'opera, oltre alla correzione dei lemmi, le annotazioni di R. Constantin nonché le immagini dei semplici di Leonhardt Fuchs, Jacques Daléchamps e altri", il suo ruolo dovette limitarsi a procurare alcune immagini, mentre le altre furono "piratate" da Fuchs ed altri. Della cura del testo si occupò un altro medico e filologo, Robert Constantin. Anche lui era originario di Caen e buon amico di Daléchamps, cui dedicò la sua opera più nota, il Lexicon graeco-latinum (1562). Se già a questa data egli aveva messo insieme quel grosso manoscritto di "disegni rari e squisiti", possiamo ipotizzare che Daléchamps avesse iniziato ad erborizzare, disegnare o far disegnare piante, se non nella sua giovinezza in Normandia, per lo meno negli anni di studio a Montpellier, secondo l'insegnamento di Rondelet, che incoraggiava i suoi allievi a percorrere le campagne alla ricerca di piante. Dovette dunque aderire con entusiasmo al progetto editoriale di Rouillé, che da parte sua si fece carico delle costosissime matrici xilografiche, sia originali, sia copiate da altre opere; mise a disposizione di Daléchamps il suo grande giardino, la Recluserie de Ste Hélène, dove secondo Pierre Jacquet, "i botanici lionesi coltivavano le piante descritte in Historia generalis plantarum"; tramite la sua vasta rete commerciale, gli fece inviare campioni di piante da tutto l'Occidente; infine, gli trovò in successione due aiutanti. Il primo fu Jean Bauhin (1541-1613). Allievo di Fuchs e Gessner, nell'ottobre 1561, appena ventenne, si iscrisse alla facoltà di medicina di Montpellier, laureandosi l'anno successivo. Anche lui allievo di Rondelet, durante il soggiorno in Linguadoca erborizzò intensamente con il condiscepolo Leonhard Rauwolf. Viaggiò poi in Italia e nel settembre 1563 si stabilì a Lione, prendendo alloggio a casa di Rouillé. Qui lavorò a un'opera sulle piante che, secondo diversi commentatori, altro non sarebbe che Historia generalis plantarum. Nel 1568, come protestante, dovette però lasciare la città con la famiglia (nel frattempo si era sposato con una lionese) e rifugiarsi in Svizzera. Nella sua prefazione, Rouillé non fa parola di questa collaborazione, mentre in una lettera scritta circa trent'anni anni dopo, a proposito di Historia generalis plantarum Jean Bauhin scrive "Quando questa storia mi è stata affidata, mi dedicai ad essa con coraggio e con qualche successo". Pierre Jacquet, che verso la fine del Novecento ha dedicato un approfondito articolo ai botanici lionesi del Rinascimento, soffermandosi in particolare su Daléchamps e sull'erbario di Lione, ritiene si tratti di una vanteria, corrispondente all'aspirazione di Bauhin di "essere riconosciuto come collaboratore di questa grande impresa, ma le circostanze hanno fatto sì che la sua partecipazione sia fallita e ne è derivato un grande risentimento". Jacquet è però in controtendenza; generalmente si ritiene che l'opera a cui lavorava Jean Bauhin quando viveva a Lione fosse Historia generalis plantarum e che egli abbia iniziato a lavorare alla sua Historia plantarum universalis molto dopo. Del resto, visto il pessimo giudizio di Bauhin sull'opera, è strano che desiderasse intestarsela. Tuttavia, il suo soggiorno a Lione durò appena cinque anni, il che dovette forzatamente limitare la portata del suo contributo. Daléchamps dovette continuare a lavorare alacremente al grandioso progetto nel corso degli anni '70, da una parte moltiplicando le ricerche sul campo, dall'altra leggendo, annotando, confrontando, chiosando le opere botaniche di antichi e moderni. Jacquet ha documentato una serie di viaggi in Normandia, a Parigi (dove potrebbe aver visitato giardini pubblici e privati con collezioni di piante esotiche), in Alvernia, nelle Cevenne, nel Delfinato, nel Giura, nel Vallese, nella regione di Ginevra. Daléchamps corrispondeva (e scambiava materiali) con molti botanici di primo piano, tra i quali troviamo Gessner, Camerarius e Lobel. Tuttavia, con l'intensificarsi degli altri impegni editoriali - il commento a Plinio, dopo un impegno ventennale, fu completato e pubblicato nel 1587, contemporanemente a Historia generalis plantarum, e in quegli anni Délechamps lavorava anche alle traduzioni di Teofrasto e Seneca - egli dovette rassegnarsi ad affidare ad altri la redazione finale di quella che in una lettera all'amico Camerarius definisce la "nostra opera monumentale sulle piante"; la scelta dell'editore cadde sul medico Jean Desmoulins (1530-1582). Anch'egli aveva studiato a Montpellier, ma probabilmente non fu allievo di Rondelet, morto lo stesso anno della sua iscrizione alla facoltà di medicina; collaborava da tempo con Rouillé per il quale aveva curato la traduzione francese dei Commentarii di Mattioli (Les Commentaires de M. Pierre-André Matthiole, médecin sénois, sur les six livres de P. Dioscoride, 1572 e nuovamente 1579). La natura del contributo di Desmoulins è chiarita dal ben informato Pons che, dopo aver ricordato la genesi dell'opera, il debito con gli antichi e i moderni (cita Mattioli, Dodoens, Anguillara, Fuchs, Lobel e Pena, Bock e un misterioso Tenerus) e le "non poche" descrizioni e immagini messe insieme da Daléchamps, scrive: "Il medico Molinaeus [= Jean Desmoulins], uomo di singolare erudizione e dottrina, con la massima cura e diligenza divise questa massa di piante [ovvero sia quelle raccolte e descritte da Daléchamps, sia quelle ricavate dalle opere di autori antichi e moderni] in ordini e classi, ne aggiunse molte dagli antichi, e anche qualcuna di suo, avvelendosi del consiglio di Daléchamps". Insomma, il suo ruolo fu quello di editor o, se vogliamo usare l'espressione impiegata da Jacquet, di negro, incaricato di trasformare le note più o meno organizzate accumulatesi in 25 anni di lavoro in un testo compiuto. Inoltre contemporaneamente attese a una traduzione parziale in francese. Forse la cosa avrebbe potuto funzionare, se Desmoulins non fosse morto nel 1582, quando era stata completata la stampa solo dei primi 4 libri (su 17 totali). Daléchamps - vecchio, malato, sovraccarico di lavoro - non poteva occuparsene, Rouillé voleva pubblicare a tutti i costi, viste le ingenti spese già sostenute; di fatto, tra dilazioni e ritardi, a occuparsi di quanto rimaneva sarebbero stati i tipografi, con l'accumularsi di errori di ogni tipo. Scrivendone a Clusius in una lettera del 1603, Lobel indica un colpevole: "M. Chaubin [presumibilmente il proto che si occupò della messa in pagina] è imputabile degli errori e dei gravi abusi di questo erbario e di ben 400 figure usate due o anche tre volte per la stessa pianta in paragrafi diversi". Adriaan van der Spiegel nella sua Isagoge in rem herbariam (1606) aggiunge altri responsabili: "si afferma da fonte sicura che [Daléchamps] aveva lasciato incompiuto il suo erbario; così questo libro contiene molti errori dovuti ai copisti che hanno preparato l'erbario per la stampa". Infine i due volumi furono pronti per la fiera di Lione del gennaio 1586 (a causa dell'ennesimo refuso, il primo volume reca la data 1587), ma sul frontespizio non compare il nome di nessun autore; la spiegazione più probabile è che, vedendo il disastro, Daléchamps abbia preferito non figurare come autore di un'opera così sconciata. Forse sperava di firmare una prossima seconda edizione rivista; tuttavia egli morì nel 1588, Rouillé lo seguì l'anno dopo, e il suo erede non aveva alcun interesse a mettere mano a una seconda edizione, tanto più che la prima non era esaurita; solo molti anni dopo, nel 1617, avrebbe pubblicato l'edizione francese nella traduzione di Jean Desmoulins che, al contrario, di quella latina, fu un successo editoriale .  Luci e ombre di un'opera monumentale Per dimensioni e numero di piante trattate si trattava effettivamente di un'opera enciclopedica: due volumi in folio per 2034 pagine complessive, illustrate con 2686 incisioni; le piante trattate sono 2700, molte di più di qualsiasi opera precedente (per fare due soli esempi, in Stirpium adversaria nova di Pena e Lobel erano 1200, in De plantis di Cesalpino 1500). Le piante non sono esposte in ordine alfabetico, ma raggruppate in diciotto categorie, ognuna delle quali occupa un libro. A differenza proprio di Cesalpino o anche di Lobel, non abbiamo a che fare però con un sistema, ma con raggruppamenti eclettici, basati ora sull'habitat, ora sugli usi, ora su caratteristiche delle piante stesse. Iniziando dal Libro I, troviamo gli alberi che crescono spontaneamente nei boschi; quindi gli arbusti che crescono spontaneamente nelle siepi e nei cespugli (libro II); gli alberi piantati nei frutteti (libro III); grani, leguminose e erbe selvatiche che li accompagnano (libro IV); ortaggi e erbe che crescono nei giardini e negli orti (libro V); le ombellifere (libro VI); le piante che piacciono per i loro fiori (libro VII); piante aromatiche (libro VIII); piante palustri (libro IX); piante che crescono in luoghi aspri, sabbiosi, rocciosi o aridi (libro X); piante dei luoghi ombrosi, umidi, fangosi, umiferi (libro XI); piante delle rive del mare e del mare stesso (libro XII); piante rampicanti (libro XIII); cardi e altre piante spinose e pungenti (libro XIV); piante bulbose, con radici carnose e geniculate (libro XV); piante purgative (libro XVI); piante velenose (libro XVII); piante esotiche (libro XVIII), ovvero le plantae peregrinae come si chiamavano allora. È il libro più ampio - oltre 170 pagine -attinto soprattutto da Mattioli, Clusius e Lobel. Segue un amplissimo indice plurilingue (latino, greco, arabo, francese, italiano, spagnolo, tedesco, olandese, ceco e inglese) di una cinquantina di pagine. A questo punto l'editore dovette accorgersi che qualcosa rimaneva fuori e volle ancora aggiungere due appendici, la prima sulle piante esotiche poco note, ricavata essenzialmente dalle opere di Acosta e Garcia da Orta, la seconda sulle piante egizie e siriane inviate da Rauwolf. Dalle lettere di Daléchamps a Camerarius sappiamo che questa aggiunta fu un'idea esclusiva di Rouillé, che rallentò ulteriormente la pubblicazione e lo contrariò assai. Da eccellente editore qual era, Rouillé garantì un'opera graficamente curata, con bei capilettera e capitoli chiaramente scanditi da sottotitoli a margine; ogni capitolo è dedicato a una pianta, di cui vengono esposti i nomi (nomina), le sottospecie o tipi (genera), l'aspetto (forma), l'habitat (locus), le proprietà medicinali e gli usi, con riferimenti puntuali e citazioni di antichi e moderni; l'opera vuole infatti presentarsi come una summa di tutto ciò che è stato scritto sulle piante fino a quel tempo. Secondo Jacquet, gli autori citati sono oltre 300. Tra gli antichi i più citati sono Plinio e Dioscoride, tra i moderni Mattioli, Pena e Lobel. Un enorme sovraccarico informativo che è crollato su se stesso quando la cura dell'opera è rimasta abbandonata a Rouillé e ai suoi tipografi. I possibili disastri sono ben esemplificati dalla voce Primula del settimo libro (riprendo l'esempio dal bell'articolo di B. Olgivie The Many Books of Nature: Renaissance Naturalists and Information Overload); dopo averne elencato i nomi, vengono descritti i tre tipi menzionati da Dodoens, cui se ne aggiungono altri tre, per un totale di sei, ma le illustrazioni sono sette. Segue un lungo excursus in cui si discute se questa pianta va identificata con il verbascum di Dioscoride, che risulta del tutto inutile dato che esso viene confuso con verbasculum. Così, quando infine l'opera uscì, per citare ancora Olgivie, "molti contemporanei condivisero l'impressione che fosse una raccolta di note mal editate". Clusius la attendeva con impazienza, ma dopo la sua pubblicazione non la menzionò mai, forse anche offeso dall'omissione di molte piante trattate nelle sue opere. Anche il medico e naturalista sassone Caspar Schwenckfeld ne fu profondamente deluso: in una lettera a Caspar Bauhin, scrive che il libro è stato messo insieme con poco giudizio e in un ordine confuso. Durissimo il giudizio di Jean Bauhin: "A dire il vero, colui che ha messo insieme questo erbario di Lione ha usato i nostri materiali, ma con molte altre cose, li ha accatastati con poco giudizio, talvolta separando i generi dalle specie, talvolta introducendo, spesso a sproposito, descrizioni e rappresentazioni. Ovviamente non poteva fare diversamente, essendo mal informato in materia di piante e poco al corrente delle dotte riflessioni del sapientissimo Daléchamps, che confonde indistintamente con le nostre e quelle di qualcun altro. Ne risulta una storia confusa, mal digerita e senza giudizio e, si potrebbe dire, senza grande utilità per il vero botanico". Se Bauhin poteva essere mosso dal risentimento personale, si deve invece al devoto ricordo dell'amico scomparso e al desiderio di salvare il salvabile l'intervento di Jacques Pons. Nell'opuscolo In Historium generalem plantarum Rouillii, duobus tomis et appendice comprehensam breves annotationes & animadversiones compendiosæ, pubblicato nel 1600, dopo una breve prefazione utile per ricostruire la genesi dell'erbario di Lione, egli elencò e corresse 294 errori, per la più tipografici e non sostanziali. Pons dimostra grande ammirazione per Daléchamps, non critica l'opera in sé e di fatto il suo è un errata corrige, di cui infatti gli eredi Rouillé tennero conto nell'approntare l'edizione francese (Histoire générale des plantes, sortie latine de la bibliothèque de M. Jacques Daléchamps, puis faite française, par M. Jean de Moulins, 1615). Hanno invece tono e intento demolitorio le Animadversiones in historiam generalem plantarum Lugduni editam pubblicate nel 1601 da Caspar Bauhin; le sue critiche puntano in particolare contro le descrizioni e le figure prese di peso da altre opere e soprattutto il pasticcio delle figure, 400 delle quali sono ripetute due o anche tre volte. Le tristi vicende editoriali della sua opera botanica hanno finito anche per occultare a lungo il contributo personale di Daléchamps non come erudito o chiosatore di opere altrui, ma come botanico sul campo. Il primo ha sottolineare questo aspetto fu forse Dominique Villars nel 1786 scrivendo: "Quanto ne avrebbe guadagnato la reputazione di Dalechamps se, invece di affidare le sue note a medici che poco sapevano di botanica, a tipografi, a gente che voleva racchiudere tutto in una storia generale, avesse potuto redigere egli stesso e darci ciò che aveva visto, senza obbligare G. Bauhin a scrivere [...] un libro per rilevare gli errori grossolani in cui essi erano caduti". Qualche anno dopo, in Historia rei herbariae (1807) Curd Sprengel diede un primo elenco di 57 piante del Lionese e della Francia occidentale descritte per la prima volta da Daléchemps; tuttavia, il suo contributo come pioniere dello studio della flora delle Alpi occidentali è stato messo in luce solo all'inizio del Novecento dallo svizzero Hermann Christ. Nel suo articolo più volte citato, Jacquet ha infine individuato "131 piante nuove descritte da nostro semplicista lionese", fornendone l'elenco con i nomi di Daléchamps e quello attuali. Nel mare magnum di Historia generalis plantarum, rappresentano appena il 6%, ma sono sufficienti a dimostrare che non sbagliava Linneo in Philosophia botanica a classificare il nostro non solo tra i "commentatori degli antichi" (pensava certo al suo Plinio), ma anche tra i "descrittori utilissimi".  Una pianta degli orti e un genere singolare Il XVI capitolo del V libro, quello sulle umili piante degli orti, è dedicato a Hieracium. Se ne illustra il nome in greco, latino e francese, quindi si passa ai tipi: "Dioscoride gli assegna due tipi, il grande e il piccolo, ai quali Daléchamps aggiunge Hieracium macrocaulon [...]. Quest'ultimo prende il nome dalla lunghezza del fusto". Questo "Hieracium" dal fusto lungo e sottile oggi si chiama Hypochaeris radicata ed in realtà era già stato descritto da Dodoens e Lobel. La vera novità è il supposto H. magnum di Dioscoride, di cui Daléchamps, contestando la precedente identificazione di Mattioli, fornisce una propria illustrazione e un'accuratissima descrizione. Sono le prime in assoluto di una pianta che ancora porta il suo nome: è il boccione maggiore Urospermum dalechampii. Ma, per volere di Plumier confermato da Linneo, Daléchamps è ricordato anche da un genere esotico, che mai vide e conobbe. Dalechampia (famiglia Euphorbiaceae) è un grande genere di un centinaio di specie diffuso soprattutto dal Messico all'America tropicale, con un numero minore di specie in Africa, Madagascar e Asia meridionale; il numero maggiore di specie si concentra invece in Brasile, con una settantina di specie e una cinquantina di endemismi. È caratterizzato da fiori unisessuali secondariamente uniti in infiorescenze bisessuali (pseudanthia) che fungono da unità di impollinazione. Ciascuna infiorescenza, a simmetria bilaterale, è caratterizzata da due brattee grandi e vistose oppure piccole e ridotte a stipole, un pleiocasio di 4-50 fiori staminati (maschili) e una cimetta di 1-3 fiori pistillati (femminili); diverse specie sono munite di ghiandole resinifere. La singolarità dei fiori, unici in questa famiglia (tanto che il genere è l'unico rappresentante di una propria tribù, Dalechampiinae), e la grande varietà di forme di impollinazione ne hanno fatto uno dei gruppi più studiati tra le Euphorbiaceae. La maggior parte delle specie neotropicali sono impollinate da femmine di varie specie di imenotteri che usano la resina per costruire i nidi; una dozzina di specie è però impollinata da imenotteri maschi, che si servono della resina profumata per attirare le femmine. Le specie asiatiche sono impollinate da api Megachile racoglitrici di resina, mente quelle malgasce lo sono sia da api raccoglitrici di resina sia da api raccoglitrici di polline. Le Dalechampia sono prevalentemente rampicanti, in alcuni casi liane, più raramente arbusti o suffrutici. Hanno rami cilindrici, in alcune specie muniti di peli urticanti, morfologia fogliare molto varia, con foglie da intere a composte, con lamina lineare, obovata, cordata, lanceolata, talvolta profondamente lobata, con grande variabilità anche nello stesso individuo. Alcune specie con brattee vistosamente colorate sono talvolta coltivate; quella più comunemente offerta dai vivai è Dalechampia aristolochiifolia, con brattee viola, anche se, a causa della scorretta identificazione iniziale, è per lo più commercializzata come D. dioscoreifolia.

0 Comments