|

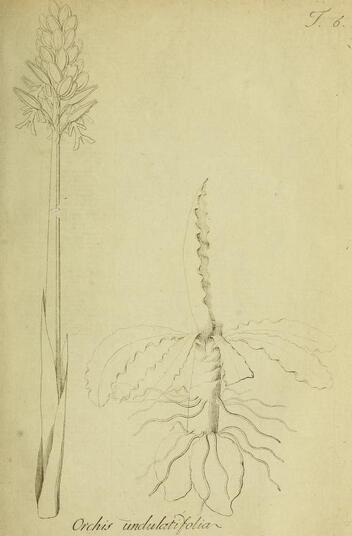

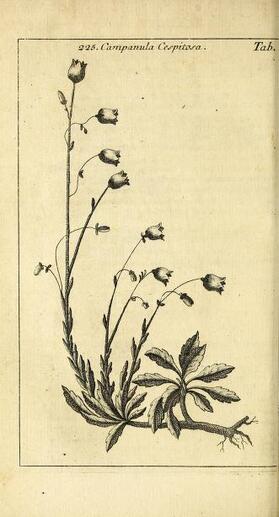

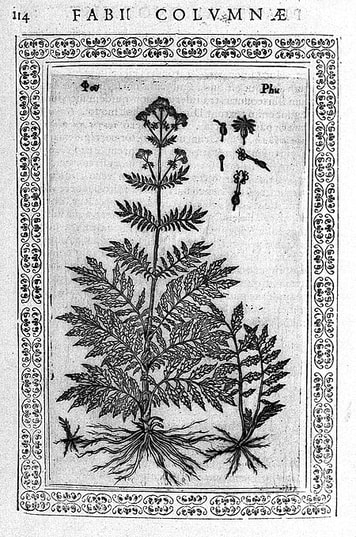

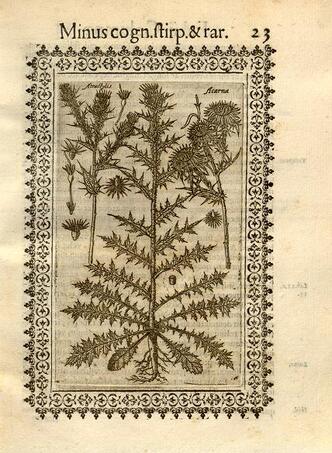

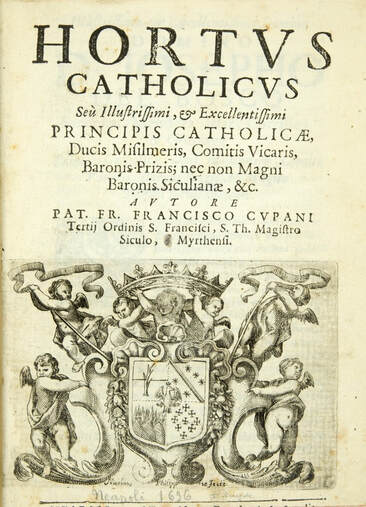

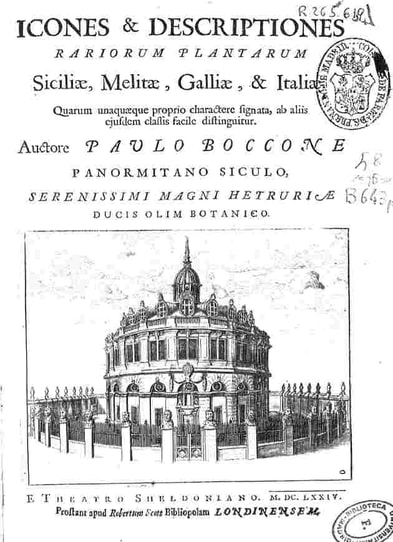

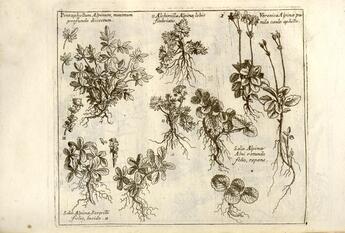

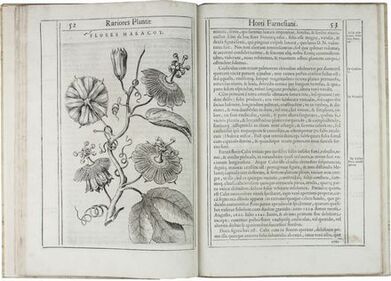

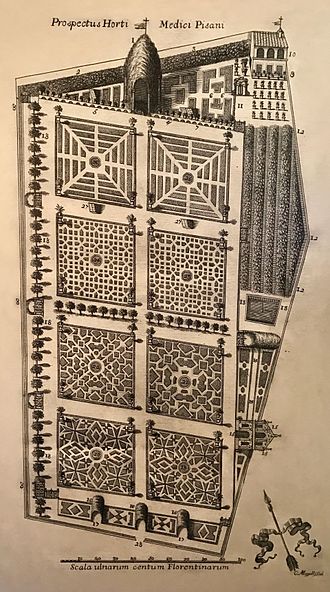

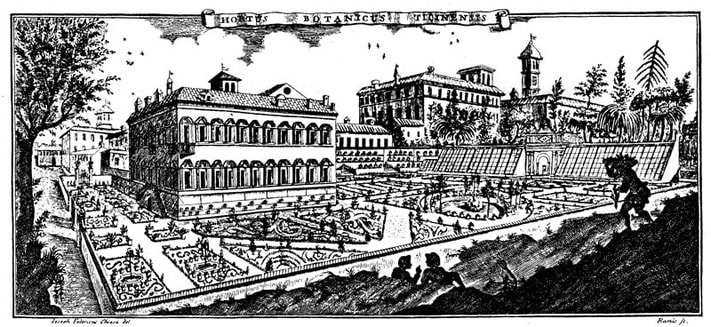

Nei primi anni dell'Ottocento, Antonino Bivona-Bernardi esplora la flora siciliana, rinnovando alla tradizione di Boccone e Cupani. Progetta un'opera complessiva, ma sulla sua strada incontra l'ambizioso Rafinesque. Prima di perdere la priorità anche di quelle, decide allora di pubblicare almeno le specie nuove o meno note, e intensifica le ricerche sulle crittogame e le alghe, all'epoca ancora poco indagate. Molto noto in Italia e all'estero come solerte ricercatore della flora dell'isola, non ottiene però né la cattedra di botanica né la direzione dell'orto palermitano; arriva invece la nomina a ispettore generale delle Acque e Foreste che lo spinge ad approfondire gli studi di agronomia, mineralogia, geologia. Anche se non insegnò mai formalmente, è considerato almeno il maestro spirituale di diversi botanici della generazione successiva, primo fra tutti Filippo Parlatore. Oltre a diverse specie, lo ricorda il monospecifico Bivonaea, che però, a differenza di quanto credeva de Candolle, non è esclusivo della Sicilia.  Un solerte indagatore delle piante siciliane Giunta dall'Asia, negli anni '30 dell'Ottocento una grave epidemia di colera contagiò gran parte dell'Europa. Attraverso la Francia, dove si diffuse a partire da Marsiglia nel dicembre 1834, il morbo entrò in Italia e nei due anni successivi toccò la maggior parte della penisola. Gli effetti più devastanti si ebbero nel regno delle due Sicilie. Napoli fu investita da due ondate, la prima tra l'ottobre 1836 e il marzo del 1837, la seconda dall'aprile all'ottobre 1837; assai più lunga e grave della precedente, fece una terribile strage, portando il numero delle vittime a quasi 20.000 morti. La più illustre fu il poeta Giacomo Leopardi, deceduto il 14 giugno 1837. Ancora più pesante fu il bilancio in Sicilia, raggiunta più o meno negli stessi giorni: le prime notizie del contagio a Palermo sono del 22 giugno. Rapidamente si diffuse in città grandi e piccole e imperversò per tutta l'estate. La più colpita fu Palermo, con la cifra record di 24.014 morti. Tra di essi, anche qui troviamo vittime illustri, anche se ben meno note al grande pubblico dell'autore dell'Infinito: il fisico e storico Domenico Scinà, l'economista Niccolò Palmieri e il botanico e naturalista Antonino Bivona Bernardi (1778-1837). Importante botanico, ma anche naturalista ecclettico versato in molti campi, secondo Raimondo e Not fu il "principale esponente della classe scientifica più autorevole espressa dalla Sicilia in quel tempo" (ovvero i primi decenni dell'Ottocento) e "il primo vero naturalista moderno". Egli era nato a Messina come Antonino Bernardi da genitori di origine romana. Entrambi morirono quando egli era in fasce; da quel momento a provvedere a lui fu il barone Antonino Bivona, che lo adottò come figlio. Il barone era un avvocato celebre per la sua eloquenza, e il ragazzo, dopo aver frequentato le Scuole Pie, fu avviato agli studi di legge; ma a una passo dalla laurea ottenne di passare alle scienze naturali, e in particolare alla botanica, per la quale nutriva maggiore inclinazione. A spingerlo in tal senso erano la ricchezza floristica dell'isola, gli illustri precedenti di Boccone e Cupani, la frequentazione del già magnifico orto botanico di Palermo (Goethe che lo visitò nel 1787 lo definì "il luogo più stupendo del mondo"), all'epoca diretto da Giuseppe Tineo. Egli ne seguì le lezioni all'università di Palermo e prese anche lezioni private dal suo assistente, il dimostratore Giuseppe Bartolotta. Nel 1804 affari di famiglia lo portarono a Napoli, dove conobbe i botanici partenopei Vincenzo Petagna e Michele Tenore. Continuò poi i suoi viaggi per approfondire lo studio della botanica: fu a Roma, Bologna, Modena, Pavia (dove studiò chimica, fisica e anatomia e seguì le lezioni di Volta e le conferenze di Monti), Padova, Milano, Genova, Pisa, ovunque erborizzando, visitando orti botanici ed erbari e stringendo relazioni con altri studiosi, tra cui i botanici Sebastiani, Viviani, Santi, Savi, Bertoloni. Nel 1806 una grave malattia del padre adottivo lo richiamò a Palermo. Non poté neppure rivederlo; il barone era infatti morto, lasciandolo in un pesante dissesto economico, in gran parte causato proprio dagli studi e dai viaggi del figlio adottivo. Da quel momento Bivona non si mosse più dalla Sicilia, dovendo anche provvedere a una famiglia in rapida crescita (sposatosi poco dopo il ritorno a Palermo, ebbe otto figli), e si concentrò sullo studio della flora dell'isola. Già quell'anno pubblicò una prima raccolta di piante (Sicularum plantarum centuria prima), frutto delle sue erborizzazioni nel Palermitano; quindi si recò a Catania, sull'Etna e a Messina, pubblicando i risultati nel 1807 in Sicularum plantarum centuria secunda. Ciascuna centuria contiene la descrizione di cento piante. Nella prima, corredata da 5 tavole, dieci specie sono presentate come nuove; nella seconda le tavole sono 7 e le nuove specie 5. I due fascicoli ottennero ampio riconoscimento europeo. Nelle intenzioni dell'autore, sarebbero dovuto essere il preludio a un'opera complessiva sulla flora siciliana, organizzata secondo il sistema di Linneo, ma l'arrivo in Sicilia di Rafinesque, nel timore di essere preceduto, lo spinse ad abbondonare il progetto e a pubblicare invece quattro serie di piante inedite o poco note (Stirpium rariorum, minusque cognitarum in Sicilia sponte provenientium descriptiones I-IV, 1813-1816). Nelle due ultime dedicò molta attenzione alle crittogame, che all'epoca costituivano un campo di ricerca meno battuto, così come le alghe. Tra le sue scoperte, il nuovo genere di alghe Scinaia, dedicato a Domenicò Scinà. Aspirava alla cattedra universitaria e alla direzione dell'orto botanico, ma gli furono invece preferiti Vincenzo Tineo e Giovanni Gussone. Trovandosi in ristrettezze economiche in seguito alla soppressione della carica di segretario del regno, ereditata dal padre adottivo, per provvedere alla numerosa famiglia accettò di amministrare i possessi del duca di Sperlonga. L'esperienza, che lo avvicinò alla botanica applicata e all'economia agraria, gli fu utile per ottenere nel 1820 la nomina a ispettore generale delle Acque e Foreste in Sicilia; in questo ruolo influì notevolmente sulla regolamentazione del nuovo servizio forestale e sulla legislazione riguardante l'economia dei boschi. Con gli intenti di divulgare le scienze naturali e le buone pratiche agrarie e di favorire l'incontro tra gli studiosi, nel 1822 fondò la rivista "Iride", che tuttavia dovette chiudere dopo appena un anno per mancanza di sottoscrittori. Intanto aveva allargato i suoi interessi alla mineralogia e alla geologia (con la notevole scoperta di ossa fossili di grandi mammiferi nella grotta di Maredolce e al monte Billieni), all'entomologia, con un saggio su una nuova specie di cavallette che nel 1847 devastò la Sicilia centrale, ai molluschi, di cui si proponeva di stilare un catalogo di tutte le specie siciliane. Alla sua morte era rimasto allo stadio manoscritto, così come le sue ultime fatiche botaniche, un quinto manipolo e uno studio sulle querce siciliane. Alcune piante inedite furono pubblicate dal figlio Andrea (Nuove piante inedite del Barone Antonino Bivona Bernardi pubblicate dal figlio Andrea, 1838). Il progetto di una flora del Palermitano fu invece realizzato da Filippo Parlatore che, adolescente, era suo consueto compagno di erborizzazioni nei dintorni della città. Lasciò inoltre un erbario notevolissimo sia per gli esemplari in sé sia per la perizia della loro disposizione; il catalogo fu pubblicato nel 1839 dal figlio Andrea e da Filippo Parlatore.  Bivonaea, un genere mediterraneo Gli studi di Bivona sulla flora siciliana erano ben noti sia in Italia sia all'estero, come dimostrano anche le numerose specie che gli furono dedicate: Presl gli dedicò Lupinus bivonii (oggi L. albus subsp. albus) e Genista bivonae (oggi Adenocarpus complicatus subsp. bivonae), Steudel Euphorbia bivonae, Gay Polycarpon bivonae (oggi Polycarpon polycarpoides), Gussani Colchicum bivonae e Trifolium bivonae, Todaro Orchis × bivonae. Una dedica venne persino da Rafinesque che Bivona, stando a quanto scrive il figlio Andrea, considerava il suo rivale e la sua bestia nera. Non era vero però il contrario: l'americano era grato a Bivona per avergli fatto parte delle sue scoperte e per averlo guidato ad erborizzare in varie località e, oltre a rinominare Vicia bivonae la Vicia leucantha dello stesso Bivona, nel 1810 dedicò il suo Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante della Sicilia al "caro e pregiato amico" don Antonino Bivona-Bernardi. Il nobiluomo siciliano è ricordato anche da due generi. Nel 1821 Curt Sprengel creò Bivonia "in onore di Antonino Bivona-Bernardi, barone di Alta Torre, botanico siciliano celeberrimo". Non accettato, è oggi sinonimo di Bernardia. Ma lo stesso anno a dedicare al nostro un genere valido aveva provveduto de Candolle con Bivonaea, scegliendo un endemismo siculo già segnalato da Cupani: "Ho dedicato questo genere che consiste in una sola specie siciliana al celebre Bivona-Bernardi, inclito successore di Cupani e solerte indagatore delle piante siciliane, che per primo tra i botanici odierni ha segnalato ed egregiamente descritto questa nuova specie". Allora come oggi, Bivonaea lutea è l'unica specie di questo genere della famiglia Brassicaceae; in passato gli sono state attribuite altre specie, poi assegnate a Ionopsidium. Cupani l'aveva pubblicata come Thlspi montanum luteum in Hortus catholicus e Bivona come Thlaspi luteum nella prima delle sue centurie. Non è però un endemismo siculo come riteneva de Candolle. È stato infatti segnalato anche per la Tunisia e l'Algeria e per la Sardegna centro-orientale (due sole stazioni nel Nuorese); in Sicilia non è comune, ma è presente in diverse stazioni sui monti calcarei del versante occidentale dell'isola. È un'erbacea annuale con foglie basali oblunghe e foglie cauline ovali, con margine profondamente dentato, ricoperte di pruina biancastra. In primavera produce infiorescenze di piccoli fiori giallo-verdi con quattro petali bilobati. Il frutto è una siliquetta con nervi trasversali evidenti. Vive in ambienti semi aridi di bassa e media montagna (fino a 1000 metri).

0 Comments