|

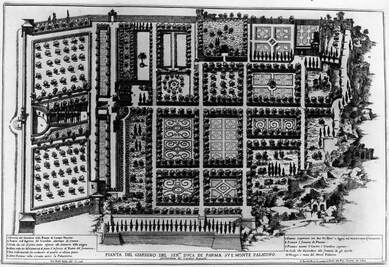

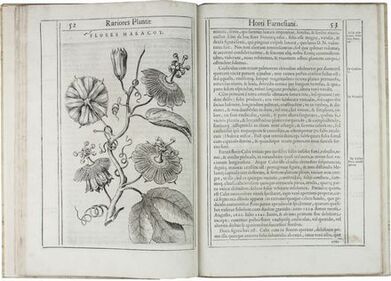

Nel 1625 il tipografo romano Mascardi pubblica Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, quæ continentur Romæ in horto Farnesiano; nel frontespizio e nella lettera dedicatoria figura come autore Tobia Aldini, medico del cardinal Farnese e prefetto del suo giardino sul Palatino, ma diversi elementi hanno indotto gli studiosi a pensare che la paternità vada attribuita a Pietro Castelli, medico illustre e futuro fondatore dell'orto botanico di Messina. Come che sia, l'opera è di grande interesse perché contiene alcune delle prime descrizioni, nonché pregevoli immagini, di piante esotiche di recentissima introduzione, tra le quali Vachellia farnesiana, dedicata propria alla famiglia Farnese nei cui giardini fiorì per la prima volta in Europa. Con o senza meriti, l'altrimenti quasi sconosciuto Tobia Aldini si fregia invece della dedica del genere Aldina (Fabaceae), americano come molte delle piante che coltivava nel giardino dei Farnese.  Un giardino rinascimentale adagiato sulla Roma imperiale Fin dagli anni '20 del Cinquecento, il cardinal Farnese, futuro papa Paolo III, incominciò ad acquistare diverse vigne sul Palatino, forse già allora pensando di farvi costruire, a gloria del suo casato in ascesa, un giardino "adagiato" in senso letterale sulle glorie di Roma imperiale. In quest'area sorgeva infatti il primo vero palazzo imperiale, quello di Tiberio, di cui si vedevano imponenti vestigia. E fu su di esse che a partire dal 1565 il celebre architetto Jacopo Barozzi (detto il Vignola, 1507-1573), su incarico del "cardinal nepote" Alessandro Farnese (1520-1589) si appoggiò per creare gli Orti farnesiani, forse il più celebre giardino della Roma rinascimentale. Iniziati dal Vignola e proseguiti da Carlo Rainaldi (1611-1691), i lavori si protrassero per tre generazioni, con il cardinale Odoardo (1573-1626) e il duca di Parma Odoardo I (1612-1646), che ordinò gli ultimi grandi lavori. Ma quando trasferì la sua corte a Parma, per il giardino iniziò il declino. Oggi di quel celebre complesso rimangono alcuni elementi monumentali, sottoposti a un recente restauro: il Ninfeo della pioggia, il Teatro del Fontanone e le sovrastanti uccelliere. Possiamo però ricostruirne l'aspetto al tempo del massimo fulgore grazie a stampe dell'epoca. Il giardino, che supera un dislivello di 20 metri, comprendeva quattro terrazze sovrapposte, collegate da sentieri e scale, con elementi monumentali posti a diversi livelli lungo un unico asse longitudinale, forse sul modello del Tempio della Fortuna primigenia di Palestrina. Il visitatore dell'epoca vi accedeva da un portale monumentale progettato dal Vignola (demolito, fu ricostruito in altra posizione a metà Novecento) e si trovava immediatamente di fronte il Teatro d'ingresso, uno spazio semicircolare adornato da statue e fiancheggiato simmetricamente da due boschetti in pendio; una rampa di scale lo portava al Ninfeo della pioggia, creato da Rainaldi, un vasto ambiente a pianta rettangolare, parzialmente interrato, con nicchie, statue e una fontana decorata con rocce, concrezioni calcaree e stalattiti, che stillando acqua a gocce produceva (e produce) un suono caratteristico che ricorda lo scroscio della pioggia. Da questo ambiente due scale parallele davano accesso direttamente alla terza terrazza, mentre la seconda, una stretta striscia con alberelli in vaso e aiuole geometriche bordate di bosso, era collegata alla prima da quattro sentieri paralleli. Il punto focale della terza terrazza era il Teatro del Fontanone, una fontana monumentale racchiusa in una nicchia absidata decorata da stalattiti da cui l'acqua ricade in un ampio bacino, che faceva da base a una loggia centrale e a due voliere, due edifici a pianta pressoché quadrata che ospitavano uccelli rari ed esotici. affaccianti sul quarto e ultimo ripiano, al quale si accedeva da due scale laterali. A questo punto, il visitatore aveva raggiunto la sommità del colle e il giardino vero e proprio, che si estendeva pressoché in piano, fino al ciglio del Palatino che si affaccia sul Circo Massimo. Era un tipico giardino all'italiana con una serie di "stanze" verdi quadrate o rettangolari con parterres a ramages, bordate da alberi d'alto fusto. La piazza dei platani si distingueva dagli altri scomparti per una fontana con bacino a frastagli, circondata da 10 platani posti in cerchio; da qui, tramite due scale si scendeva al ninfeo degli specchi. Nell'angolo sud-occidentale si trovavano il Casino dei fiori e il giardino segreto, riservato all'esclusiva fruizione del principe, e all'estremo lembo, racchiuso da muri, il selvatico, con le piante lasciate allo stato naturale. Quando i Farnese lasciarono Roma, il giardino andò incontro a un progressivo degrado, e le aiuole tornarono ad essere vigne, orti e carciofaie. Nell'Ottocento, divennero una zona di scavo archeologico, e, mentre le strutture vennero conservate, quanto rimaneva dei giardini fu totalmente distrutto. All'inizio del Novecento, Giacomo Boni, soprannominato l'archeologo giardiniere per la sua passione e i suoi studi sulle piante, risistemò alcune aree a verde, da una parte guardando agli antichi giardini di Roma imperiale, dall'altra proprio agli Orti farnesiani. Per individuare le piante esotiche introdotte all'epoca del Cardinal Odoardo si rifece a Exactissima Descriptio Rarorium Quarundam Plantarum quae continentur Romae in Horto Farnesiano, che è anche il punto di riferimento dell’attuale restauro vegetale del Palatino.  Una paternità contesa Il libro fu pubblicato nel 1625 dal tipografo romano Mascardi, legato all'Accademia dei Lincei di cui pubblicò alcune delle prima opere. Si tratta di un catalogo delle piante rare, per lo più di origine americana, coltivate negli Orti farnesiani al tempo del Cardinal Odoardo, cui il contatto con i gesuiti garantivano l'accesso in anteprima a piante esotiche. La paternità del libro è un piccolo giallo: nel frontespizio e nella lettera dedicatoria al cardinale figura come autore Tobia Aldini, medico del cardinal Odoardo e prefetto degli Orti farnesiani, ma già nel Settecento è stato suggerito che il vero autore potrebbe essere un altro medico attivo a Roma, Pietro Castelli. Infatti subito dopo la dedicatoria si trova un acrostico dedicato "all'eruditissimo autore" in cui la prima lettera di ogni verso forma la scritta Petrus Castellus Romanus; inoltre la nota del tipografo è sparsa di lettere maiuscole che formano la scritta Petrus Castellus e si conclude con la frase in caratteri maiuscoli In gratiam Tobiae Aldini scipsi cunta, "Ho scritto tutto per la benevolenza di Tobia Aldini". Se ne è voluto dedurre che Aldini sia solo un prestanome, o addirittura uno pseudonimo di Castelli. A me pare che la posizione più equilibrata sia quella di Lucia Tongiorgi Tomasi, secondo la quale "sembra più probabile che, sebbene Aldini sia il vero autore, si sia avvalso ampiamente dei consigli e dei suggerimenti dell'illustre botanico, specialmente nella redazione del testo latino". In effetti, Castelli è citato più volte, e potremmo senz'altro attribuire a lui, o almeno alla sua consulenza, gli excursus eruditi, mentre sembrano più farina del sacco di Aldini le puntuali informazioni sulla coltivazioni delle piante, frutto evidentemente dell'esperienza diretta in giardino. Come che sia, si tratta di un testo di grande interesse per conoscere i viaggi delle piante esotiche di fine Rinascimento. E' diviso in sedici capitoli, di lunghezza molto diseguale (da molte pagine a poche righe), ciascuno dedicato a una singola pianta esotica coltivata negli Orti farnesiani, di cui vengono fornite una descrizione spesso molto dettagliata, informazioni sull'arrivo in giardino e sulla coltivazione, le eventuali virtù medicinali e gli usi culinari. Molto pregevoli le illustrazioni in bianco e nero, che in alcuni casi ritraggono anche particolari come i frutti o i semi. Il libro esordisce con un lungo capitolo su Acacia farnesiana (oggi Vachellia farnesiana), di cui costituisce la prima attestazione in Europa; la pianta, ottenuta da semi giunti da San Domingo nel 1611 come dono del granduca di Toscana, si ambientò benissimo, tanto da fiorire copiosamente due volte all'anno; doveva costituire l'orgoglio del cardinale, quindi Aldini le dedica il capitolo più lungo, un vero trattatello di una trentina di pagine, che comprende anche un confronto con la prima acacia nota in Europa, Acacia nilotica. La seconda specie trattata è Hyiucca canedana, ovvero una Yucca che sulla base delle illustrazioni è stata identificata come Yucca gloriosa var. tristis; stranamente, la si dice giunta dal Canada, paese dove non cresce alcuna specie di questo genere, segno delle vie anche contorte di trasmissione delle piante esotiche; anche questo capitolo è un ampio trattatello, con il confronto con altre specie e informazioni dettagliate sul pane di yucca messicano, che però non è ricavato da una Yucca, ma dalla cassava o manioca. Ancora americana la terza specie, maracot, ovvero la passiflora, una pianta altamente simbolica nei cui fiori i gesuiti vedevano i segni della passione di Cristo; Aldini si mostra scettico, scrivendo: "Io non ci vedo tanto significato mistico, se non a forza; in tutta la pianta non compare affatto la croce, che è il primo e principale segno della passione del salvatore". Invece si dilunga nella descrizione della pianta, dei fiori e dei frutti, "aciduli ma dal sapore gradevole". Giunta dalle Indie nel 1620 è laurus indica (Persea indica), in realtà originaria delle Canarie. L'autore, con grande sfoggio di erudizione, si preoccupa soprattutto di negare che vada identificata con la cannella. Da qui in avanti, i capitoli si fanno sempre più brevi, riducendosi spesso a un disegno e una pagina di testo. Non tutte le piante sono identificabili (non lo è, ad esempio, Narcissus calcedonicus, unica pianta non illustrata da un disegno): citiamo hololiuchi o convolvolo peruviano, in cui riconosciamo Rivea corymbosa; glans unguentaria, ovvero Moringa oleifera; Lilionarcisso rubeo indico, presumibilmente un Hippeastrum; il ricino americano ovvero Jatropha curcas; solis flos tuberosus, ovvero il topinambur Helianthus tuberosus; Agave americana, ormai quasi una vecchia presenza nei giardini europei, dove è attestata già nella prima metà del Cinquecento.  Un genere amazzonico per un esperto di piante americane Di Tobia Aldini sappiamo molto poco: non ne conosciamo né la data di nascita né quella di morte, ma soltanto che era nato a Cesena e che a partire dal 1617 il cardinale Odoardo Farnese, di cui era anche il medico personale, gli affidò la direzione degli Orti farnesiani. Dai documenti del tempo in cui è citato emerge che faceva parte dei circoli intellettuali e scientifici della Roma del primo Seicento, ed era molto stimato tanto come chimico, ovvero farmacista, quanto come semplicista, ovvero esperto di erbe medicinali. In particolare ci è rimasta una sua lettera a Faber, in quegli anni impegnato nell'edizione del Tesoro messicano, al quale potrebbe aver fornito informazioni sulle piante americane coltivate nel giardino. Nel 1621 contribuì con una lettera a Discorso della duratione delli medicamenti di Pietro Castelli, al quale inizialmente dovette essere legato da grande amicizia, che tuttavia venne meno dopo il 1626, quando, morto il cardinale, Aldini passò al servizio del cardinal Barberini come curatore del suo Museo di curiosità ed ebbe anche la direzione del giardino dei semplici vaticano, con grande dispiacere di Castelli, che aspirava a quel posto per sé. Fu probabilmente questa situazione a spingerlo a trasferirsi a Messina. Così si esprime in amara lettera a Cassiano dal Pozzo; "Roma non mi vole, e stima un Tobia per maggior semplicista, per maggior Chimico, per maggior Cosmografo, e per maggior filosofo e Medico che Dioscoride, Paracelso. Tolomeo, Aristotele e Galeno quali tutti al suo dire sono ignoranti". Dopo questa data non abbiamo altre notizie di Aldini. Nonostante una presenza un po' fantasmatica e la discussa paternità di Exactissima Descriptio, gli sono stati dedicati due generi Aldina, rispettivamente da Adanson e Endlicher, e due generi Aldinia da Scopoli e Rafinesque. L'unico valido è Aldina Endl., un piccolo genere di circa 17 specie di alberi della famiglia Fabaceae, nativi delle foreste umide di Guyana e Amazzonia settentrionale. Sono alti alberi, spesso muniti di contrafforti, con foglie composte pennate e infiorescenze terminali o ascellari, solitamente ricoperte di una peluria dorata o rugginosa. I fiori, a simmetria radiale, hanno 4-6 petali, da bianchi a giallastri, numerosi stami, e sono profumati. Il frutto è un legume drupoide, talvolta spugnoso, per favorire la dispersione fluttuando sulle acque.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed