|

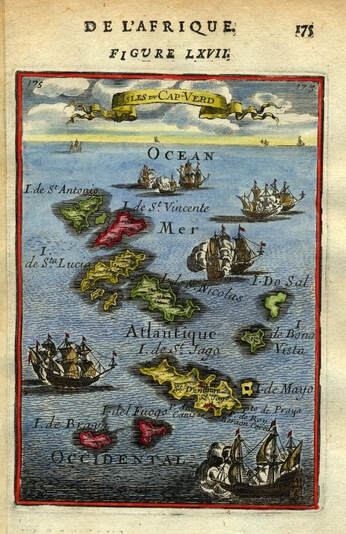

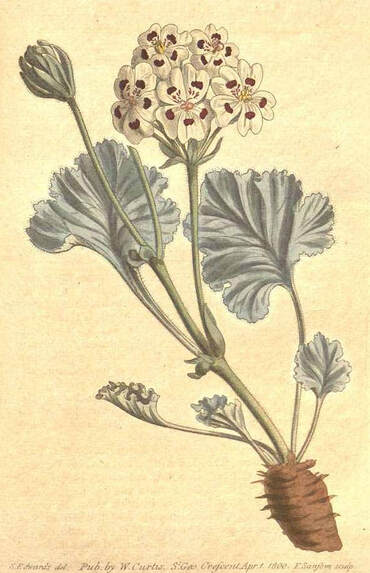

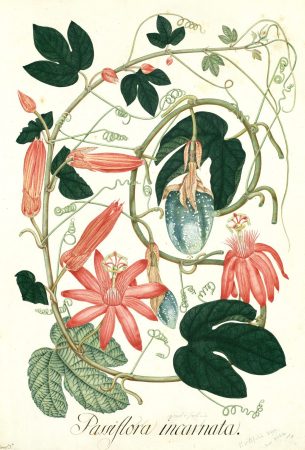

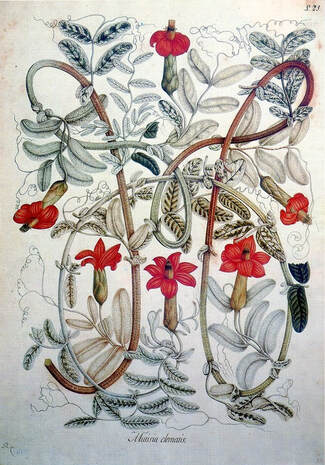

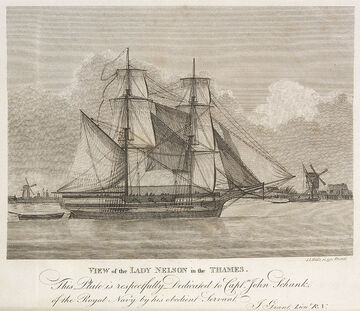

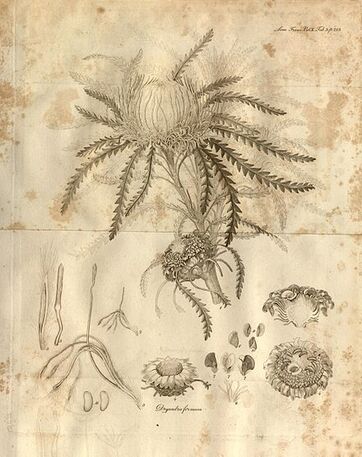

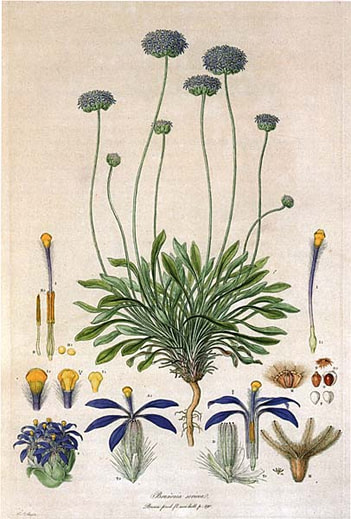

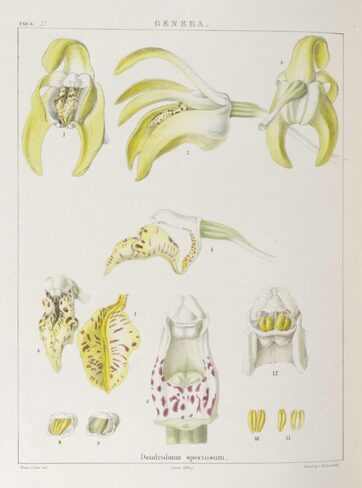

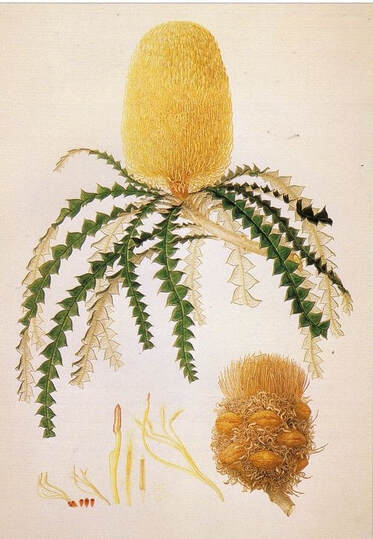

In ritardo rispetto alle altre capitali europee, Lisbona si dota di un orto botanico e di un museo di scienze naturali solo nel 1768, grazie a un botanico italiano, Domenico Agostino Vandelli, che trasmette la botanica linneana ai suoi allievi di Coimbra. Saranno loro, a partire dal 1783, ad essere inviati a caccia di piante, minerali e animali nelle colonie portoghesi, il cui pur ricco patrimonio naturalistico era fino ad allora pressoché inesplorato. Uno di loro è João da Silva Feijó, che viene mandato senza aiuti e con ben poche attrezzature a Capo Verde. Tra l'ostilità delle autorità locali, le pretese di Lisbona, che lesina sulle spese ma è sempre insoddisfatta dei risultati, vi rimarrà per quasi quindici anni. Dopo un passaggio a Lisbona per organizzare le raccolte e raccontare la sua avventura in Itinéraire philosophique, ritorna in Brasile, dove era nato, esplora il Ceará, quindi termina la sua vita come insegnante di zoologia e botanica all'accademia militare di Rio de Janeiro. Di tanto lavoro restano poche pubblicazioni, qualche manoscritto e un erbario presto disperso; dopo pochi anni anche Feijó è quasi dimenticato, se a ricordarlo non fosse il genere Feijoa, con la deliziosa e profumatissima F. sellowiana.  Un difficile "viaggio filosofico" L'arcipelago di Capo Verde, scoperto dai portoghesi intorno al 1460, fu la prima colonia tropicale di una nazione europea, ma, nonostante occupasse una posizione strategica nei collegamenti tra Europa, Africa e Asia, fino alla fine del Settecento la sua natura rimase pressoché inesplorata. Le prime raccolte botaniche di cui abbiamo notizia furono effettate da Johann Reinold Forster e suo figlio durante in secondo viaggio di Cook, che nell'agosto 1772 fece un breve scalo nell'isola di Santiago, dove i due naturalisti tedeschi raccolsero una quarantina di piante nei dintorni di Praia. La vera esplorazione scientifica di Capo Verde inizia nel 1783 quando il luso-brasiliano João da Silva Feijó (1760-1823) vi viene inviato con il compito di raccogliere e catalogare ogni tipo di minerale, animale e vegetale dell'arcipelago, nell'ambito dei "viaggi filosofici" organizzati dalla corona portoghese per impulso di Domenico Agostino Vandelli, direttore del Museo e giardino reale di Ajuda e professore di chimica e scienze naturali a Coimbra. João da Silva Feijó era nativo di Rio de Janeiro o dei suoi dintorni, ma questa è praticamente l'unica informazione certa sui suoi primi anni; le sue stesse origini familiari sono discusse. Una delle ipotesi più accreditate è che il suo vero nome fosse João da Silva Barbosa, e che avesse adottato lo pseudonimo Feijó in omaggio al filosofo Benito Jerónimo Feijoo, reputato esponente dell'illuminismo spagnolo. Nella seconda metà degli anni '70 fu tra i relativamente numerosi giovani brasiliani che si iscrissero all'università di Coimbra, dove seguì corsi di matematica e scienze naturali e fu allievo di Vandelli. Attirò la stima del maestro a sufficienza da essere incluso tra i neodiplomati di Coimbra che sotto la sua guida e quella del capo giardiniere Giulio Mattiazzi completarono la loro formazione al Museo di Ajuda, in vista di future spedizioni oltremare. Nel laboratorio del Museo, Feijó fece esperimenti di chimica e, insieme a un altro studente brasiliano, Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), fu inviato ad esplorare le miniere di carbone di Buarcos presso Cabo Mondego nel distretto di Coimbra, preludio all'impiego di entrambi come "viaggiatori filosofici". Il progetto iniziale prevedeva una sola grande spedizione in Brasile, sul modello di quella di Ruiz e Pavón in Perù; invece intorno al 1782 si optò per una serie di spedizioni minori affidate ai giovani naturalisti formati ad Ajuda, che nel 1783 partirono all'esplorazione delle varie colonie dell'impero portoghese: il più promettente di tutti, Alexandre Rodrigues Ferreira, fu inviato in Brasile con i disegnatori Joaquim José Codina e José Joaquim Freire e il giardiniere Agostinho Joaquim do Cabo; Joaquim José da Silva e i disegnatori Angelo Donati e José António furono inviati in Angola; Manuel Galvão da Silva, con il disegnatore António Gomes e il giardiniere José da Costa, esplorò prima Goa poi il Mozambico. Diversamente dagli altri, Feijó, assegnato alle isole di Capo Verde con decreto reale del 3 gennaio 1783, partì senza alcun assistente. Forse all'arcipelago, usato soprattutto come luogo di confino ed esilio dei dissidenti politici, si attribuiva minore importanza. Al ministro della marina e d'oltremare Mello e Castro premeva soprattutto la ricognizione delle risorse minerarie, in particolare lo zolfo e il salnitro, anche se le raccolte dovevano abbracciare i tre regni della natura, a beneficio del museo di Ajuda. Quando partì da Lisbona, Feijó aveva solo 23 anni e doveva animarlo un grande entusiasmo scientifico, se pensiamo che nella capitale portoghese lasciò la moglie e un bimbo, che affidò a Mattiazzi; quest'ultimo, nella sua funzione di direttore del Museo, era colui che riceveva i suoi invii e fu anche l'unico a proteggerlo in qualche modo nelle circostanze difficili che si sarebbero presto presentate. Del procedere e dei risultati dell'esplorazione doveva invece informare direttamente il ministro; lo fece con dettagliate lettere-relazioni (ne sono rimaste sette). Lasciata Lisbona il 3 febbraio 1783, il 28 Feijó sbarcò nell'isola di São Nicolau, dove fu accolto dal vescovo Francisco de São Simão, da pochi mesi governatore di Capo Verde, con il quale ad aprile si spostò nell'isola di Santiago; vi rimase circa un mese a preparare la sua prima spedizione, nel corso della quale visitò le isole di Brava (maggio) e Fogo (giugno 1783-febbraio 1784), dove fece importanti raccolte, ma incontrò anche le prime difficoltà per la mancanza di reti per catturare gli animali, di alcol per conservare gli esemplari, di casse per spedirli. Le inascoltate lamentele di Feijó per la mancanza di aiuti, libri e attrezzature appropriate saranno una costante del suo viaggio - quasi un'odissea -, come lo saranno l'insoddisfazione di Vandelli per la quantità e la cattiva conservazione delle raccolte (ovvia conseguenza del modo in cui Feijó era costretto ad operare) e del ministro, che attendeva risultati più concreti e suggerimenti per lo sfruttamento minerario delle isole. A Fogo, dove tra l'altro scalò il vulcano Pico, la cima maggiore dell'arcipelago con i suoi 2829 metri, Feijó per altro mise insieme un primo erbario e una cassa di piante vive, raccolse minerali, rocce vulcaniche, resine, gomme e non trascurò notizie economiche, etnografiche e geografiche. Al suo ritorno a Santiago, invece che con affabile vescovo, morto durante l'estate (Feijó sospettava senza mezzi termini che fosse stato assassinato), si trovò a confrontarsi con il governatore supplente, il colonnello João Freire de Andrade, con il quale ebbe sempre rapporti conflittuali. Lo stesso avveniva non di rado con le autorità locali, che non capivano lo scopo del suo viaggio, lo sospettavano di essere una spia e una volta arrivarono persino a minacciarlo di morte. Penosa era anche la sua situazione economica, con il ministero che pretendeva che a pagargli lo stipendio fosse l'amministrazione coloniale, e quest'ultima che rifiutava i pagamenti con cavilli burocratici. Eppure, il coraggioso naturalista non demordeva. Rimasto a Santiago appena il tempo necessario per spedire a Lisbona i materiali raccolti a Brava e Fogo, si spostò a São Nicolau, che esplorò per un anno, visitando anche Santa Luzia e altre isole vicine, inclusi gli isolotti di Raso e Branco da cui riportò lo scinco gigante di Capo Verde Chioninia coctei, oggi estinto. Nuovamente a Santiago nell'aprile 1785, constatò con sollievo che il tirannico colonnello era stato sostituito da António de Faria e Maia, con il quale invece ebbe rapporti cordiali. Fu forse su sua richiesta che tra maggio e giugno andò a Santo Antão, un'isola settentrionale con orografia complessa e valli interne di difficile accesso, per visitare la fabbrica reale di anil (estratto delle foglie di Indigofera tinctoria) sulla quale scrisse una memoria più tardi pubblicata negli atti dell'Accademia delle scienze. Passò poi a São Vicente, dove rimase circa un mese. Ad agosto era a Santiago, da dove spedì a Lisbona 24 casse con le raccolte di Santo Antão e 3 con quelle di São Vicente. Il soggiorno nell'isola principale si protrasse questa volta per sette mesi; nel marzo 1786 Feijó tornò a Brava per fare raccolte di salnitro, su richiesta di Mattiazzi che aveva giudicato insufficienti per l'analisi i campioni raccolti nella visita precedente. Ritornò quindi a Fogo per raccogliere campioni di rocce vulcaniche e osservare i crateri formatosi in seguito alla recente eruzione del gennaio 1785, trattenendosi nell'isola di nuovo per un anno, dall'aprile 1786 all'aprile 1787. Creò un secondo erbario, meno ricco di quello precedente, ma con parecchie specie nuove. Tornò poi a Santiago, dove si trattenne per circa un anno, dedicato a scrivere una importante memoria sul vulcanismo di Fogo e un fascicolo sulle piante inedite da lui raccolte nei suoi viaggi, intitolato Plantae Insulanae, nelle intenzioni preludio a un'opera più ampia che purtroppo non scrisse mai. Il manoscritto di una dozzina di pagine conteneva tra l'altro quattro nuovi generi monotipici. Trasmesso all'Accademia delle scienze di Lisbona, fu giudicato insufficiente e pubblicato solo anni dopo in un fascicolo miscellaneo. Tra maggio 1788 e gennaio 1789, Feijó visitò ancora le isole settentrionali, quindi, giudicando terminato il suo lavoro scientifico, chiese di essere richiamato a Lisbona; come si espresse, quello a Capo Verde era un esilio a cui era stato condannato senza colpa. Nonostante reiterasse la richiesta, poté partire solo alla fine del 1795, quando la moglie riuscì a ottenere il suo rientro rivolgendosi direttamente alla regina. Per vivere, mentre a Lisbona sembravano essersi dimenticati di lui, Feijó dovette rassegnarsi a integrarsi nell'amministrazione coloniale, come segretario del governatore, e nell'esercito, come sergente maggiore della fortezza di Ribeira Grande. Per un certo periodo gestì persino una fabbrica di pesce secco. Tornato a Lisbona all'inizio del 1796, vi ritrovò l'amico Ferreira, che dopo il ritorno dal Brasile aveva fatto carriera e alla morte di Mattiazzi era stato nominato direttore ad interim del Museo. Nella capitale frequentò l'Accademia delle scienze, dove lesse il notevole Ensaio económico sobre as Ilhas de Cabo Verde (pubblicato solo nel 1815), scrisse la relazione del suo viaggio intitolata Itinéraire philosophique e riordinò l'erbario in vista dell'inserimento nell'erbario collettivo dei "viaggi filosofici". Nel 1798 lo mostrò al botanico tedesco Heinrich Friedrich Link, in visita ad Ajuda, che lo apprezzò, ma in privato espresse un giudizio sprezzante sulle competenze botaniche del collega brasiliano. Nel 1799 Feijó, che come abbiamo visto già a Capo Verde era entrato nell'esercito, fu nominato sergente maggiore delle milizie della capitaneria di Ceará in Brasile. In un Portogallo in cui la figura professionale del naturalista stentava ad affermarsi, era un escamotage per assicuragli uno stipendio e i privilegi di cui godevano i militari. In realtà, il suo compito era dirigere un laboratorio di estrazione del salnitro a Tatajuba, sui monti Cocos. Presto l'impresa si rivelò economicamente infruttuosa e Feijó, che fin dall'arrivo in Ceará aveva iniziato ad esplorarne la fauna e la flora, intensificò il suo interesse per la raccolta di esemplari botanici, soprattutto tra il 1803 e il 1806, quando gli fu richiesto di procurare semi sia per l'orto botanico di Ajuda sia per quello di Berlino, in base a un accordo tra le monarchie portoghese e prussiana. La flora del Cearà, ricca di endemismi della foresta arida nota come caatinga, è in effetti assai peculiare. Il soggiorno di Feijó in Ceará si protrasse per diciassette anni, durante i quali egli dovette affiancare alle ricerche naturalistiche, economiche ed etnografiche crescenti impegni militari, se nel 1811 fu promosso luogotenente colonnello del primo reggimento di cavalleria della milizia della capitaneria del Ceará. Nel 1814 pubblicò sul giornale letterario di Rio de Janeiro O Patriota la relazione ufficiale delle sue ricerche (Memória sobre a capitania do Ceará). Intorno al 1818, tornò a Rio de Janeiro, passò al corpo degli ingegneri e fu nominato professore di storia naturale all'Accademia militare reale. Iniziò a scrivere una Flora Cearense, rimasta purtroppo incompleta e manoscritta al momento della sua morte nel 1824.  Un frutto tropicale, ma non troppo Dal punto di vista scientifico, i "viaggi filosofici" furono, se non un fallimento, un'occasione mancata. I materiali si accumularono nei magazzini del Museo di Ajuda e ben poco venne pubblicato (le poche memorie di Feijó, per quanto assai parziali, sono una felice eccezione); nel 1808, nell'ambito dell'effimera occupazione francese, Geoffroy Saint-Hilaire fu inviato a Lisbona a requisire le collezioni del Museo e riuscì a farsi consegnare da Vandelli 17 casse di esemplari d'erbario provenienti dal Brasile e più in generale dai "viaggi filosofici". Tra di essi anche un erbario di Capo Verde, senza indicazione del raccoglitore. Negli anni '40 sarebbe stato studiato da Philip Barker Webb, che però ignorava risalisse a Feijó. Tuttora conservati all'Hérbier national parigino, i circa 500 esemplari sono pressoché tutto ciò che rimane delle raccolte del botanico brasiliano, essendo andati dispersi quelli di Lisbona. I pur importanti contributi di Feijó alla conoscenza delle flore del Capo Verde e del Cearà furono presto dimenticati (la loro riscoperta è piuttosto recente). Stupisce dunque che nel 1858 il botanico tedesco Otto Carl Berg gli abbia dedicato il genere Feijoa, purtroppo senza indicare la motivazione in modo esplicito. Egli lo stabilì sulla base di esemplari raccolti da Sellow nel Brasile meridionale, non lontano dalla frontiera con l'Uruguay, una zona lontanissima da quelle esplorate da Feijó nel nord-est brasiliano. Forse la dedica si deve al ricordo della collaborazione di Feijó con l'orto botanico di Berlino, o alla mediazione di von Martius che incluse una breve nota su di lui in Herbarium florae Brasiliensis, in cui lo ricorda erroneamente come direttore del gabinetto di storia naturale di Rio de Janeiro. Feijoa (famiglia Myrtaceae) è un genere monospecifico, rappresentato unicamente da Feijoa sellowiana, un arbusto o piccolo albero largamente coltivato per l'aspetto ornamentale e soprattutto per i frutti, noti come feijoa o più raramente guaiva brasiliana o guaiva-ananas, anche se non ha alcuna parentela con la vera guaiva. In siti e cataloghi è comunemente chiamata con il vecchio sinonimo Acca sellowiana; in effetti, per qualche decennio il genere Feijoa confluì in Acca, ma di recente è stato ripristinato sulla base di dati molecolari che ne hanno dimostrato l'indipendenza. Nativo degli altopiani del sud del Brasile, di Paraguay, Uruguay e Argentina settentrionale, è relativamente rustico e ben si adatta al clima mediterraneo. Tende a ramificarsi fin dalla base, formando un arbusto sempreverde dal portamento elegante. Le foglie, coriacee e lucide, sono argentee nella pagina inferiore e verde chiaro in quella superiore. Nella primavera inoltrata produce una copiosa fioritura di fiori con quattro petali carnosi bianco-rosato, profumati ed eduli, con lunghi stami color corallo, seguiti da frutti ovali, più o meno della dimensione di un uovo, con buccia verde e aromatica. La polpa, bianco-giallastra, di consistenza gelatinosa, con un sapore che ricorda quello dell'ananas e delle fragole, circonda numerosi semi. Solitamente, si consuma direttamente dal frutto con un cucchiaino, ma può anche essere usta per succhi e confetture. I frutti riescono a maturare anche in gran parte del nostro paese, ma perché la pianta fruttifichi è necessario piantarne almeno due esemplari di diverse varietà o ricorrere a varietà innestate autofertili. È largamente coltivato in diversi paesi dal clima temperato, tra cui la Nuova Zelanda che ne è il massimo produttore, ma i frutti sono per lo più prodotti per il mercato locale, per la brevità del periodo ottimale di raccolta e la difficoltà a mantenerli maturi in buone condizioni. Ricchi di vitamine e antiossidanti, poveri di grassi e di zuccheri, sono considerati salutari, oltre che deliziosi al palato e all'olfatto.

0 Comments