|

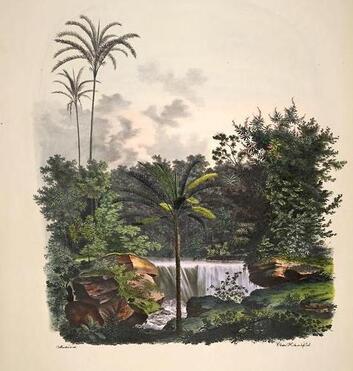

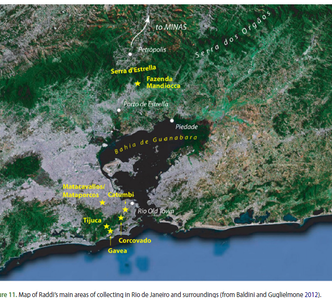

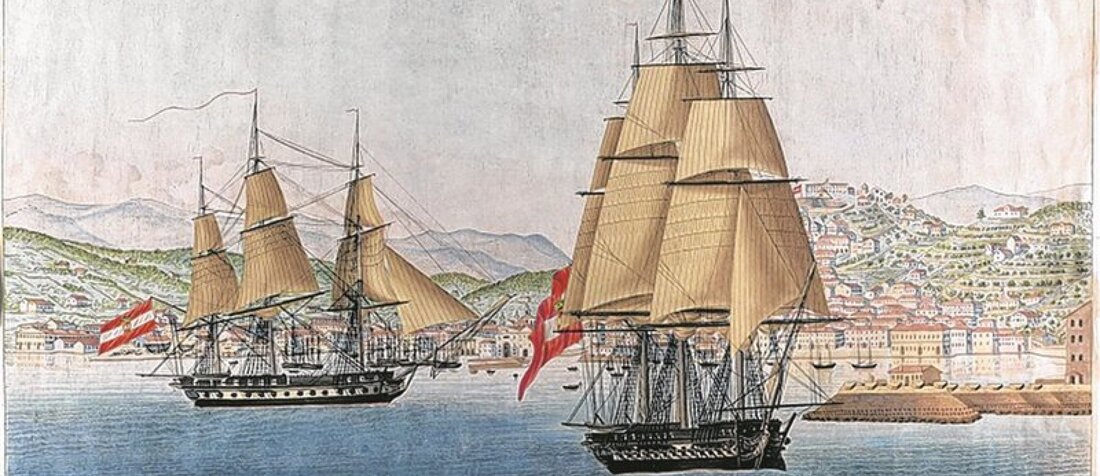

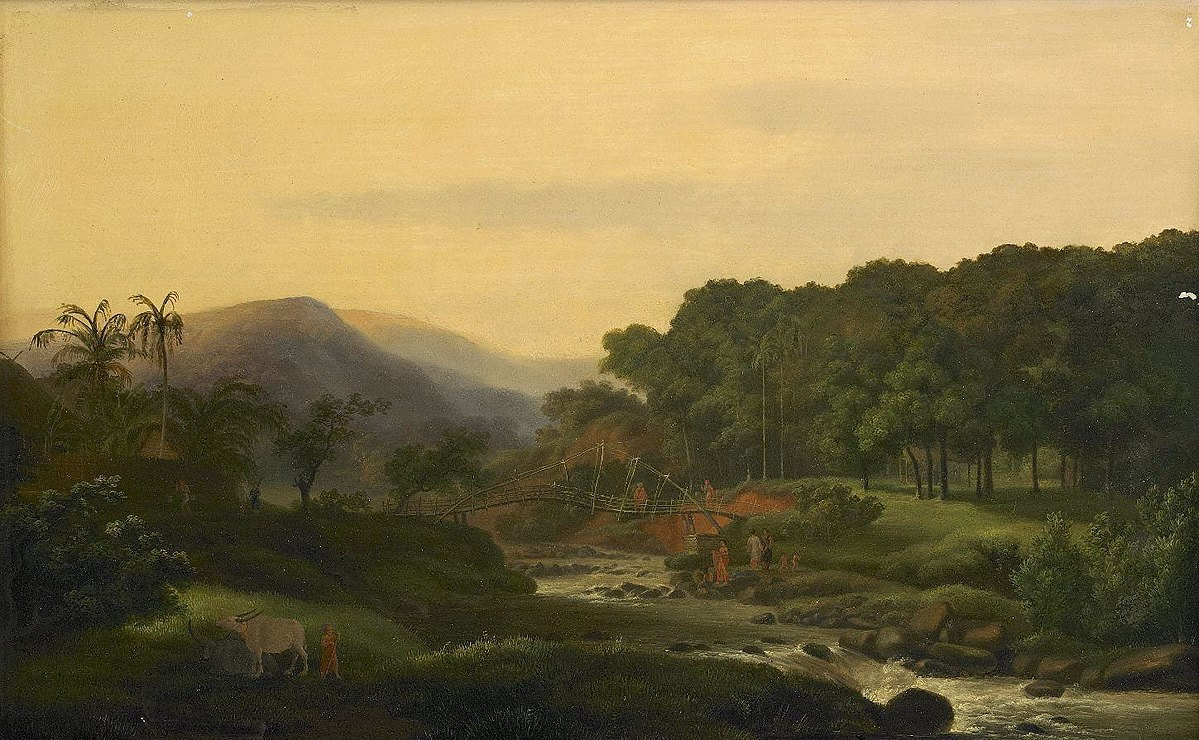

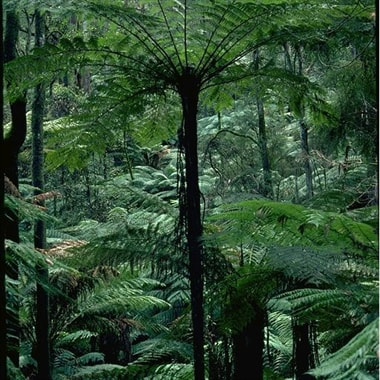

Jean-Baptiste Leschenault de La Tour è stato definito da Lucille Allorge "il più viaggiatore dei botanici viaggiatori". In effetti, da quando ventisettenne si imbarcò sul Géographe alla volta dell'Australia, non smise mai di spostarsi da un paese all'altro, eccetto quando ne fu impedito dalla guerra. Dal 1800 al 1803 fu appunto il botanico (l'unico rimasto) della spedizione Baudin nelle Terre Australi; sbarcato malato a Timor, si spostò a Giava, dove rimase tre anni a botanizzare in un ambiente naturale ricchissimo e quasi inesplorato. Dal 1807 al 1815 la guerra lo bloccò in Francia; ma, appena tornata la pace, eccolo ad esplorare l'India meridionale. Ritornò in patria solo nel 1822, ma dopo meno di un anno ripartì, alla volta del Sud America. La salute precaria (che già lo aveva tradito altre volte) lo costrinse a un rientro anticipato, l'ultimo. Si potrebbe però anche definirlo botanico coloniale perché dedicò quasi metà della sua vita a cercare piante adatte alla naturalizzazione nelle colonie francesi. A ricordarlo il bellissimo genere australiano Lechenaultia (o Leschenaultia), omaggio dell'amico Robert Brown. Australia, India, Sud America Non conosciamo molto della giovinezza di Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (1773-1826), soprattutto ignoriamo per quali vie si fosse avvicinato alla botanica. Nel 1798 dalla natia Borgogna si traferì a Parigi e si presentò a Antoine Laurent de Jussieu, nella speranza di essere ammesso come allievo al Museum National d'Histoire naturelle. Probabilmente ci riuscì, visto che Jussieu, nel sostenere la sua candidatura per la spedizione Baudin alle Terre australi, lo presenta come allievo dell'istituto. Si dice che Leschenault l'avesse presentata spinto dal motivo apposto rispetto allo zoologo François Péron: questi voleva partire perché il padre di lei gli aveva rifiutato la mano della ragazza che amava, lui invece voleva sottrarsi a un matrimonio mal riuscito. Come che sia, Jussieu era abbastanza soddisfatto delle sue competenze da proporlo come allievo botanico della spedizione; così scrive di lui: "Il cittadino Leschenault si occupa da qualche anno di botanica e ne sa abbastanza da nominare un certo numero di piante senza ricorrere a libri e da decifrare in questi ultimi la maggior parte di quelle che non conosce". Inoltre, sapeva essiccare correttamente le piante, le disegnava in modo abbastanza corretto, era di buon carattere e di eccellente educazione. Ma dopo la rinuncia di Ledru, da allievo Lechenault passò a botanico, rimasto poi l'unico della sventurata spedizione. In Australia, egli visse questa nuova responsabilità diviso tra un forte senso del dovere e la coscienza della propria inadeguatezza; entrambi i sentimenti emergono in una bella lettera inviata a Jussieu da Port Jackson in cui non può nascondere la sua invidia per il botanico della spedizione Flinders. A lui tocca raccogliere le piante, essiccarle, descriverle e pure disegnarle, visto che i disegnatori Lesueur e Petit sono divisi tra il lavoro per il comandante e quello per lo zoologo Péron. "Che contrasto - scrive - con gli aiuti di ogni tipo accordati al mio buon amico Robert Brown!" Certo fece il suo dovere fino in fondo e le sue raccolte furono notevolissime, anche se durante la spedizione ebbe ricorrenti problemi di salute. Durante il soggiorno a Port Jackson era tanto deteriorata che in un primo tempo egli pensò di chiedere l'autorizzazione a rientrare in Francia con il Naturaliste. Poi si riprese, poté partecipare a diverse escursioni botaniche nei dintorni di Port Jackson, a Parramatta e sulle Blue Mountains; ma a dissuaderlo fu soprattutto il capitano Baudin che seppe trovare le parole giuste per rassicurarlo, con un atteggiamento comprensivo e paterno (decisamente non era il mostro che è stato dipinto). Sicuramente Leschenault non si pentì di essere rimasto, visto che l'ultima parte del viaggio fu la più produttiva. Ma il prezzo fu il deterioramento della sua salute: nel maggio 1803 arrivò a Timor in tali condizioni che dovette essere lasciato a terra. Sperava di rimettersi e di tornare quanto prima a casa. Un mese dopo la partenza dei suoi compagni, si imbarcò su una nave olandese diretta a Batavia, dove giunse così malato da non potere proseguire. Chiese però il premesso di trasferirsi a Samarang, che godeva di un clima un po' meno insalubre. Vi giunse a ottobre e fu accolto dal governatore Engelhard, in cui trovò un uomo colto e interessato alle scienze naturali. Nacque così un nuovo progetto: Leschenault sarebbe rimasto a Giava e avrebbe esplorato le ricchezze naturalistiche dell'isola, solo marginalmente sfiorate dai naturalisti che l'avevano visitata in precedenza. L'amministrazione olandese fornì uomini e mezzi, permettendogli di muoversi in sicurezza e con relativo agio. L'esplorazione iniziò con un viaggio nelle due capitali dei sultanati di Surakarta e Yogykarta. Partito da Samarang il 24 ottobre, Leschenault si diresse dapprima a Surakarta, passando per i monti Ungaran, Merbabu e Merapi, un vulcano attivo; per un mese esplorò la città e i suoi dintorni, quindi passò a Yogykarta, visitando lungo il cammino le rovine del tempio buddista di Prambanang. Aveva di nuovo preteso troppo da se stesso: dopo due settimane a Yogyakarta, ebbe un crollo; trasportato in barella a Samarang, vi giacque malato dal febbraio all'ottobre 1804. Quando si fu ristabilito, ripartì per visitare la parte orientale di Giava, di cui toccò tutti i distretti costieri; quindi si imbarcò per l'isola di Madura, dalla quale sarebbe stata sua intenzione proseguire per l'arcipelago Kangean, ma la notizia di un'incursione di pirati malesi lo indusse a desistere; tornato sulla terraferma, esplorò la regione sud orientale fino a Banyuwangi, dove si fermò due mesi; quindi passò a Bali, di cui visitò le coste. Tornato a Banyuwangi, passando dall'interno e toccando i monti Tingar si diresse a Surabaya. Qui si imbarcò infine per Samarang, dove rientrò nell'agosto 1806, dopo un viaggio di 18 mesi. Andò poi a Batavia, con l'intenzione di imbarcarsi per la Francia. In Europa infuriava la guerra e non era facile trovare un imbarco su una nave neutrale, tanto più che portava con sé molte casse di piante, animali, conchiglie, oggetti etnografici; finalmente, a novembre riuscì a trovare un passaggio su una nave americana. Nell'aprile 1807 era a Filadelfia dove riuscì a ottenere dall'ambasciatore inglese un passaporto per sé e le proprie collezioni. A luglio, dopo sette anni di assenza, toccava il suolo francese. Quasi il suo primo atto fu scrivere a Jussieu per informarlo del suo ritorno e delle sue avventure. Le raccolte furono esaminate da una commissione designata dal ministero dell'Interno (ne facevano parte anche Lamarck e Cuvier) che le giudicò così importanti da proporre di considerare l'esplorazione di Giava parte integrante della missione nelle Terre Australi: a condizione che consegnasse le collezioni al Museum, era giusto pagargli quattro anni di stipendio arretrato e assegnargli una pensione analoga a quella concessa a Péron. Napoleone acconsentì. Fino alla caduta di quest'ultimo, venne l'ora di lavori da scrivania (tra gli altri, la stesura di un dizionario di lingua malese); nel 1816, ritornata la pace, ripartì. La nuova destinazione era Pondichéry (oggi Pondicherry), la capitale dell'"India francese", costituita da cinque empori situati lungo la costa del Malabar e recentemente restituita alla Francia dal Congresso di Vienna. Era invece rimasta in mani inglesi l'Ile de France, ovvero Mauritius: una perdita molto dolorosa perché per quasi un secolo l'isola e il suo giardino di Pamplemousses avevano costituito il principale luogo di acclimatazione delle specie esotiche da diffondere nelle colonie francesi. Ora quel ruolo passava all'altra isola delle Mascarene, la Réunion, tornata a chiamarsi Ile Bourbon con la restaurazione, e al suo giardino di Saint Denis, appena creato dal botanico Nicolas Bréon. La missione di Leschenault era proprio quella di cercare piante indiane utili per l'agricoltura e il commercio, da acclimatare a Bourbon per essere poi distribuite in quanto rimaneva delle colonie francesi. Il botanico prese molto sul serio il compito. Anche se nei sei anni in cui rimase in India raccolse anche un'imponente quantità di esemplari di piante, animali e minerali e si interessò di molti aspetti della vita e della cultura indiane, ne fece il principale oggetto delle proprie ricerche. Prima di partire per l'India, andò in Inghilterra ad incontrare il vecchio Banks, per ottenere lettere di raccomandazione per gli amministratori e i botanici inglesi, che in effetti gli furono di grande aiuto. Giunto a Pondichéry nel settembre 1816, dedicò il primo anno allo studio dei sistemi di coltivazione in uso lungo la costa del Coromandel. Studiò anche le tecniche tintorie tradizionali a Karikal, l'altra enclave francese. Nel 1818, il primo viaggio alla ricerca di piante utili lo portò a Salem, da cui riportò, oltre a un erbario di 400 specie e semi di circa 160, il primo carico di piante vive e semi destinato a Bourbon: c'era la pianta tintoria Nerium tinctorium (oggi Wrightia tinctoria), due specie di canna da zucchero, una nera e una bianca, alberi di sandalo e di teak, semi di papavero da oppio e di quattro tipi di cotone. Poi la salute lo tradì di nuovo: nel mese di ottobre ripartì per visitare i Ghati occidentali, ma a Coimbatore fu colpito da un pericoloso attacco di febbre gialla che lo costrinse a rientrare a Pondichéry. Appena il tempo di ristabilirsi, ed eccolo di nuovo a Coimbatore, punto di partenza per una lunga escursione sulle Nigiri Hills, in cui fu accompagnato da due amici inglesi, Mr. Sullivan e il dr. Jones. Su queste montagne, non molto elevate ma dai fianchi assai ripidi e difficili da scalare, caratterizzate da un clima fresco e ricchezza di acqua, trovò una ricca flora con molti generi presenti anche in Europa (Rhododedndron, Rubus, Geranium, Impatiens, Rosa, Salix, Berberis), che egli giudicò particolarmente adatte alla naturalizzazione nei giardini europei; tra le piante utili, una nuova specie di Berberis che per le sue eccellenti qualità tintorie battezzò B. tinctoria. Nel 1819 andò in nave in Bengala e ne tornò con molte piante da inviare a Bourbon, ma anche in Senegal. Oltre a molti alberi da legname o falegnameria, nella sua relazione all'Accademia delle scienze, egli cita la palma da zucchero Saguerus rumphii (oggi Arenga pinnata), Ficus elastica per la sua gomma elastica, piante tessili come Asclepias (oggi Marsdenia) tenacissima, Urtica tenacissima (oggi Bohemeria nivea), Boswellia thurifera (oggi B. serrata), da cui si ricava un tipo d'incenso. Il viaggio più lungo e impegnativo fu l'ultimo, dedicato all'estrema regione dell'India sud-orientale e all'isola di Ceylon. Leschenault visitò i due piccoli regni di Thanjavur e Tondiman, il distretto di Madurai e le montagne di Cottalam, punto di incontro tra i due monsoni, con una flora assai variata. Dal sud dell'India inviò a Pondichéry un convoglio di carri con 35 balle di alberi di 42 specie diverse, tra cui il teak Tectona grandis. Al loro arrivo, furono trapiantati nel giardino del governatore, primo nucleo dell'orto botanico di Pondichéry che sarebbe stato creato nel 1826 sui terreni dell'ex Campo di Marte. Torniamo a Leschenault. Dopo aver visitato la provincia di Tinnevelly, si imbarcò per Ceylon; dopo aver soggiornato per qualche tempo a Colombo, ottenne il permesso di visitare l'interno, cosa che fece per tre mesi, finché nel febbraio 1821 l'ennesima malattia lo costrinse a imbarcarsi per Pondichéry. Portava però con sé molti esemplari di Cinnamomum verum, l'albero da cui si ricava la pregiata cannella di Ceylon. Ad agosto lasciò l'India per Bourbon, accompagnato da cinque pecore e da un montone della razza di Coimbatore, 130 piante vive, compresi 32 pianticelle di Cinnamomum verum, e circa 200 specie di semi. Mentre si trovava sull'isola, con l'aiuto di Bréon tentò esperimenti di innesto del cotone su Thespesia populnea, Hibiscus liliflorus e Guazuma ulmifolia. Infine, il 15 febbraio 1822 si imbarcò alla volta della Francia via Capo della Buona speranza, dove approfittò di uno scalo di due settimane per incrementare la collezione di semi, acquistare qualche tartaruga e una nuova specie di uccello. Al suo rientro in Francia l'enorme contributo alle collezioni botaniche, zoologiche e mineralogiche del Museo e all'introduzione di specie coloniali utili gli valse l'attribuzione della Legion d'onore. Dopo meno d'un anno, arrivò una nuova missione: con il titolo ufficiale di "botanico della corona" (ne aveva fatta di strada dai tempi in cui era "allievo botanico"!) fu inviato nella Guaiana francese per rilanciare l'agricoltura di quella colonia. L'11 giugno 1823 egli partì da Brest in compagnia di A. J. L. Doumerc, diretto a Cayenne, dove giunse il 5 novembre, dopo due scali a Rio e Bahia. Portava con sé pianticelle di tè per l'orto botanico. Dopo un breve soggiorno nella capitale, i due si spostarono a Nouvelle Angoulême sul fiume Mana, dove si separarono. Doumerc visitò le tribù amerinde Galibi e Arrowali, mentre Leschenault proseguiva alla volta del Suriname (Guaiana olandese). Anche qui fece notevoli raccolte, ma la salute malferma lo costrinse a interrompere il viaggio e a rientrare a Parigi nel novembre 1824. Quando sembrava aver recuperato, morì all'improvviso il 14 marzo 1826 all'età di 52 anni.  Lechenaultia o Leschenaultia? Sempre in viaggio, Leschenault de La Tour raccolse moltissimo ma pubblicò molto poco. Al ritorno da Giava diede alle stampe due brevi testi relativi alla spedizione Baudin, uno sulla città di Kupang a Timor, l'altro sulla vegetazione della Nuova Olanda (pubblicato nel secondo volume della relazione ufficiale di Péron e Freycinet), e una memoria su alcune piante velenose di Giava. Ugualmente scarsi gli scritti sull'India, che si limitano alla relazione sul viaggio letta all'Accademia delle scienze, alla pubblicazione del Berberis scoperto sulle Nigiri Hills e a una memoria sulla cannella di Ceylon. Ad approfittare delle sue raccolte e dei suoi erbari furono altri naturalisti. Senza dimenticare che quando Leschenault tornò in Europa Robert Brown, che invece era rientrato nel 1805, aveva già fatto in tempo a pubblicare un certo numero di specie australiane raccolte da entrambi, rendendo in qualche modo superato almeno in parte un suo eventuale lavoro. Un certo numero di piante raccolte da Leschenault in Australia furono descritte da Etienne Ventenat e da Aimé Bonpland nelle loro opere sul giardino di Malmaison, altre furono pubblicate da Labillardière, altre ancora da R. L. Desfointaines, che descrisse anche alcune delle sue specie indiane nei cataloghi delle collezioni del Jardin des plantes. Moltissimo ovviamente rimase non pubblicato nei depositi del Museo Nazionale. Diverse decine di piante ricordano il nostro botanico viaggiatore nel nome specifico e con le loro diverse origini riassumono le tappe dei suoi viaggi: tra le altre, citiamo le australiane Beyeria leschenaultii e Calitrix leschenaultii, le indonesiane Hypericum leschenaultii e Aralia leschenaultii, le indiane Argureya leschenaultii e Impatiens leschenaultii. Tra gli animali, ricordiamo il corriere di Leschenault Charadius leschenaultii, il cuculo di Sirkeer Toccocua leschenaultii, il codaforcuta capobianco Enicurus leschenaulti, il pipistrello Rousettus leschenaultii, la lucertola Ophiosops leschenaultii. In Australia conserva il suo nome la bellissima laguna Leschenault Estuary, separata dall'Oceano Indiano dalla penisola Leschenault. Nel breve periodo in cui entrambi si trovavano a Port Jackson come botanici rispettivamente delle spedizioni Baudin e Flinders, Leschenault de La Tour e Robert Brown avevano stretto amicizia. Nel giugno 1802 fecero almeno un'escursione insieme, nella quale lo scozzese ebbe modo di apprezzarne le doti di acuto osservatore. Fu proprio lui a dedicare un genere al collega francese in Prodromus Florae Novae Hollandiae, con una motivazione piena di elogi: "L'ho nominato in onore del mio stimato amico Lechenault, celebre viaggiatore, esperto botanico, da cui si attende avidamente la pubblicazione delle piante della costa occidentale della Nuova Olanda e delle isole di Giava e Timor". La grafia del cognome non è un mio errore di battitura: così lo trascrive un po' ad orecchio Brown, che infatti denominò il nuovo genere Lechenaultia, senza esse. Qualche anno dopo George Bentham lo corresse in Leschenaultia, nome che si impose a lungo, finché in rispetto delle norme della nomenclatura botanica, si è tornati alla denominazione originale. Ma l'incertezza rimane: mentre nella letteratura botanica prevale Lechenaultia, Plants of the World on line usa Leschenaultia, che è anche la forma più usata come nome comune. Lechenaultia / Leschenaultia (famiglia Goodeniaceae) è un genere endemico dell'Australia con una ventina di specie; per lo più sono piccoli arbusti, con qualche erbacea annuale; in genere hanno portamento prostrato e tappezzante. La maggior parte si trova nei suoli sabbiosi e nel clima arido o semi-arido dell'Australia occidentale, una in condizioni simili nell'Australia orientale, due nella regione tropicale del nord; L. filiformis si spinge in Nuova Guinea, unica specie al di fuori dell'Australia. Attraenti sia per l'aspetto generale sia per le fioriture, diverse specie sono coltivate come ornamentali. Solitamente hanno foglie lineari e carnose, di colore grigio-verde, che al momento della fioritura formano uno sfondo perfetto per i numerosi fiori dalle coloratissime corolle asimmetriche: blu intenso per L. biloba, giallo luminoso o rosso carminio per L. formosa, rosa carico per L. macrantha. Anche da noi in vivai ben forniti è possibile reperire almeno la prima, di cui sono state selezionate alcune cultivar, ma coltivarla e mantenerla in vita per più di pochi anni non è semplice. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments