|

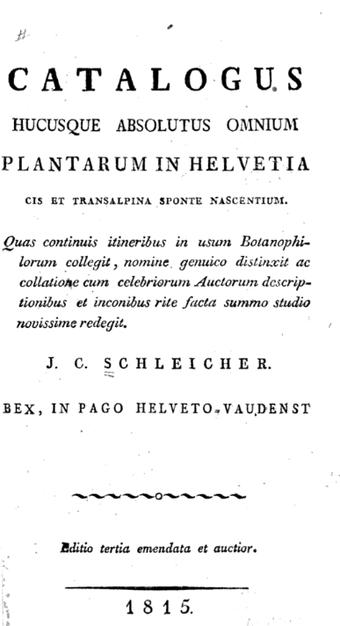

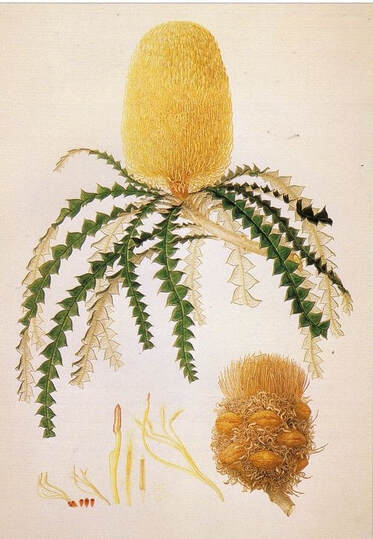

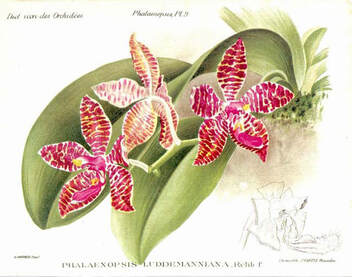

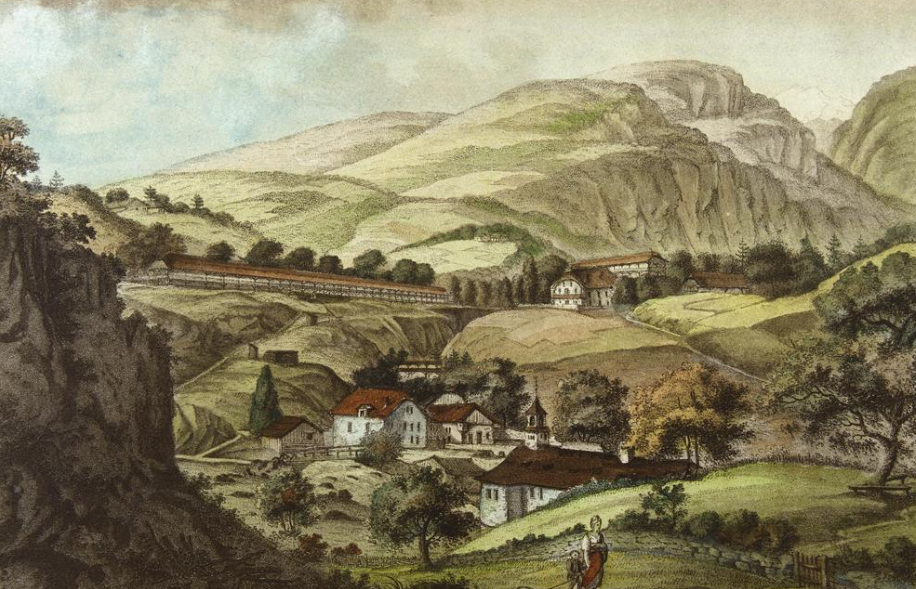

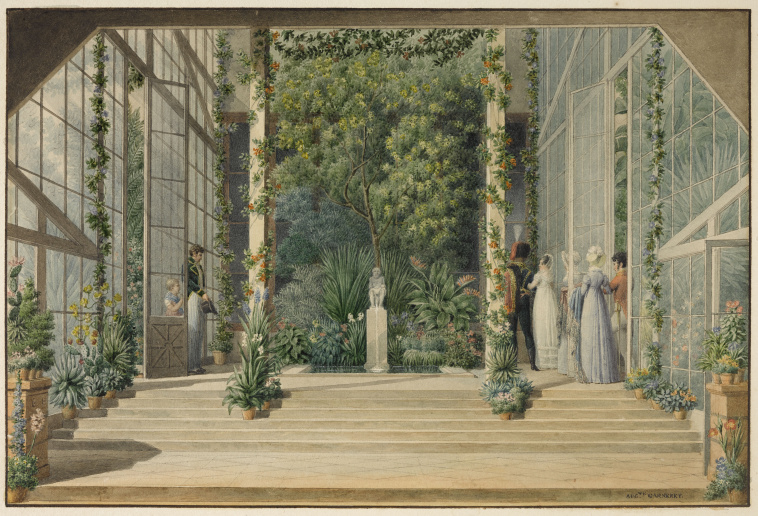

A Bex i Thomas non erano i soli a raccogliere piante e a commercializzare campioni d'erbario e semi di piante alpine. A far loro concorrenza, negli ultimissimi anni del Settecento e nei primi due decenni dell'Ottocento, c'era il farmacista di origini tedesche Johann Christoph Schleicher, che fu il primo ad avere l'idea di pubblicizzare il suo commercio prima con annunci in riviste scientifiche, poi con un catalogo che comprendeva circa 2000 piante e giunse a quattro edizioni. Pubblicò anche a più riprese cataloghi specifici per le crittogame. Per qualche anno ottenne un notevole successo, come testimonia la presenza dei suoi campioni negli erbari di moltissime istituzioni e di qualche pianta nata dai suoi semi nei cataloghi dei vivai inglesi. Poi si fecero sentire l'età e la concorrenza del molto più giovane e aguerrito Emmanuel Thomas, tanto che fu costretto a vendere il suo erbario e terminò i suoi giorni in miseria. Oltre all'eponimo di diverse specie, lo ricorda il genere asiatico Schleichera (Sapindaceae).  Campioni d'erbario e semi a modico prezzo Intorno al 1790, si stabilì a Bex nel Vaud un giovane di origine tedesca, Johann Christoph Schleicher (1768/70-1834), che nella nuova patria si sarebbe fatto chiamare anche Jean Charles. Talvolta viene definito dottore, ma era piuttosto farmacista, e difficilmente, per la giovane età, avrà avuto una formazione completa. Dei suoi primi anni sappiamo pochissimo. Incerta è la stessa data di nascita, 1768 secondo alcune fonti, 1770 secondo altre. Nato a Hofgeismar nell'Assia da Anna Marie Sawitzky, ebbe inizialmente il cognome materno per poi assumere quello con cui è noto quando fu adottato da un certo Carl Schleicher. Nulla sappiamo della sua formazione; secondo varie fonti, incluso il data base biografico dell'Università di Gottinga, il botanico Heinrich Schräder sarebbe stato il suo padrino; la notizia è certamente priva di fondamento per banali ragioni anagrafiche: i due erano praticamente coetanei, essendo nato Schräder nel 1767. Al momento dell'arrivo di Schleicher, a Bex il ricordo (e il magistero) di Albrecht von Haller era tenuto vivo, oltre che dall'attività commerciale della famiglia Thomas, dai medici Bernard Jean François e Jean David Ricou. Bernard Jean François Ricou (1730-1798), medico cittadino, farmacista e capo chirurgo dell'ospedale, negli anni '50 era stato uno dei raccoglitori di von Haller, per il quale aveva erborizzato nelle valli di Saint-Nicolas e di Bagnes e nelle regioni del Sempione, del Gran San Bernardo, di Alesse e di Fully. Nel 1764, insieme al pastore Abram-Louis Decoppet, pubblicò nelle "Memorie della società economica" di Berna una lista di 128 piante della flora elvetica con i nomi in dialetto, francese e latino (Essai d'une collection de noms vulgaires ou patois des principales plantes de Suisse). Certamente si deve a lui la creazione del "bell'erbario" segnalato nel 1804 nella guida della Svizzera di Johann Gottfried Ebel, all'epoca di proprietà del figlio Jean David, anch'egli medico. Schleicher dovette legarsi strettamente alla famiglia Ricou (probabilmente lavorò per loro come aiuto farmacista e nel 1797 sposò Julie, figlia di Jean David) e fu probabilmente l'esempio delle raccolte di Bernard Jean François a spingerlo a sua volta a percorrere le montagne alla ricerca di piante rare. Il suo scopo era chiaramente commerciale: l'opera di von Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici e degli amatori sulla flora elvetica e il mercato di campioni d'erbario era fiorente. Dotato di notevole spirito imprenditoriale, ispirato dall'esempio di raccoglitori di piante tedeschi, già nel 1794, nel numero 41 della rivista di Lipsia "Annalen der Botanik" Schleicher, sotto forma di lettera ai signori Le Royer e Tingry, proprietari di un'importante farmacia di Ginevra, offrì in vendita, al prezzo di 2 talleri francesi, una centuria di piante svizzere, assicurando la consegna in 4-6 settimane. Altre due centurie avrebbero fatto seguito nel numero successivo, pubblicato lo stesso anno. Nel 1796, ancora su "Annalen der Botanik" la snelle centurie si trasformarono in una più ambiziosa lista di quasi 700 "piante raccolte nel Vallese e nelle Alpi vicine nel 1795 da Schleicher", indicate con un nome binomiale, preceduto però (tranne un'appendice di una quarantina di specie scoperte successivamente alla pubblicazione di quest'opera) dal numero con cui compaiono in Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata di von Haller; non compaiono più né prezzi né indicazioni esplicite del fine commerciale, non perché Schleicher avesse cambiato intenzioni, ma probabilmente perché aveva ormai una clientela consolidata. Due anni dopo, sempre sulla stessa rivista, comparve una seconda lista sotto il titolo "Indice delle piante raccolte nel Vallese e nella Svizzera transalpina nel 1796 da C. Schleicher"; le modalità erano le stesse, ma la lista si era allungata, passando da 9 a 12 pagine, e, soprattutto, ora compariva a parte un elenco di 84 Musci & Algae (in realtà ci sono anche felci e numerosi licheni). Si trattava di un nuovo segmento di mercato che, come vedremo, sarebbe diventato una specialità del raccoglitore tedesco. Poi, nel 1800, il salto di qualità. Con quello che dovette essere un notevole impegno anche finanziario, Schleicher pubblicò a Bex quello che è considerato il primo catalogo commerciale di piante svizzero, Catalogus plantarum in Helvetia cis- et transalpina sponte nascentium; il sottotitolo precisa: "raccolte dall'autore con continui viaggi ad uso dei botanofili e verificate con sommo studio sulle descrizioni e le immagini degli autori più celebri". Nel volumetto di una settantina di pagine sono elencate circa 2000 piante, con il nome binomiale seguito dal nome d'autore e preceduto, nella maggior parte dei casi, dal rinvio numerico all'opera di Haller. Mentre le felci sono elencate nel catalogo generale, sono presentate nuovamente a parte alcune centinaia di Musci, Algae et Fungi. A chiudere il catalogo, una selezione di semi "raccolti e offerti da Schleicher"; come facevano anche i Thomas, anche i semi, come i campioni d'erbario, erano per lo più raccolti in natura. Anzi, da questo punto di vista sembra che Schleicher non andasse tanto per il sottile; secondo una nota pubblicata nel "Bulletin de l’Association pour la protection des plantes" del 1884, "distrusse [appositamente] diverse specie al solo scopo di aumentare il valore dei campioni che vendeva agli erbari, rendendole rare". Almeno alcune piante tuttavia dovevano essere coltivate nell'orto botanico che Schleicher aveva creato a Bévieux, non lontano dalla salina. Sempre secondo la guida di Ebel, meritava una visita; dopo aver parlato dell'erbario di Ricou, egli ci informa inoltre che "Suo genero M. Schleicher, abile erborizzatore che ha percorso gran parte delle montagne della Svizzera occidentale e meridionale, ha un consideravole magazzino di piante essiccate che vende per un luigi il centinaio. Ha scoperto una quantità di specie prima sconosciute in Svizzera". Per qualche anno il commercio di piante di Schleicher dovette andare a gonfie vele; numerosi suoi campioni sono presenti nei principali erbari europei; era in corrispondenza con molti importanti botanici (vendette molti esemplari a Balbis e ci è rimasta una lettera a Persoon); forniva semi al celebre vivaio londinese Loddiges che lo cita come fornitore di varie piante alpine offerte per la prima volta sul mercato britannico. L'ampliamento dell'offerta è testimaniato dalle successive edizioni del catalogo (1807, 1815, 1821, le ultime due con il titolo Catalogus hucusque absolutus omnium plantarum in Helvetia cis et transalpina sponte nascentium), e da una serie di cataloghi specifici, uno riservato ai salici (1807) e diversi alle crittogame (Plantae Cryptogamicae Helvetiae 1803-1807), parzialmente riprodotti nella rivista diretta da Schräder "Neues Journal für die Botanik", nella quale nel 1805 Schleicher pubblicò anche il resoconto di un viaggio nella Svizzera italiana. Nelle liste delle crittogame si precisa che esse erano state reccolte e essicate da Schleicher; la precisazione è significativa se considerimo che al raccoglitore tedesco si deve l'introduzione del sublimato corrosivo (cloruro di mercurio) per la trattazione dei campioni d'erbario. Tra riedizioni, supplementi e cataloghi specifici, le pubblicazioni si intensificarono tra il 1803 e il 1808, poi intorno al 1815 il successo dovette cominciare a declinare. Ne è spia la curiosa iniziativa che Schleicher prese nel 1816: una lotteria il cui premio era costituito da exsiccata. Probabilmente, incominciava a farsi sentire la concorrenza dei fratelli Thomas, che avevano pubblicato il loro primo catalogo intorno al 1806. Seguendo il loro esempio, nel catalogo del 1815, Schleicher aggiunse all'offerta minerali e plantule di conifere; c'erano anche campioni di erbario di piante esotiche, provenienti da Francia meridionale, Italia e Ungheria, e prezzi differenziati: cento esemplari costavano 36 lire francesi per acquisti di meno di 200 campioni, 30 lire da 200 a meno di 400, solo 24 lire da 400 in su. Offriva inoltre erbari completi della flora Svizzera, collezioni di piante medicinali, i semi di "tutte le piante che si coltivano o si possono coltivare in giardino" al costo di 24 lire il centinaio, piante a radice nuda pronte da piantare a 6 soldi l'una quelle erbacee, 9 soldi quelle arbustive e arboree. L'offerta non finiva qui. Leggiamo infatti: "Quest'anno e i seguenti, se Dio vorrà, a casa mia nel villaggio subalpino di Bex, darò lezioni di botanica - un corso completo di questa scienza - ai giovani botanici che me ne faranno richiesta. Quando il tempo lo permetterà, accompagnerò gli allievi in escursioni botaniche, non solo perché vedano e raccolgano le piante nel loro luogo natale, ma anche perché osservino con me le caratteristiche della flora d'altitudine. Mostrerò loro il metodo per essiccare le piante durante il viaggio stesso, in modo che conservate nel modo più perfetto possano ornare l'erbario". Lezioni in lingua francese e prezzi da concordare. Sei anni dopo, nella quarta e ultima edizione, escursioni botaniche e lezioni private non ci sono più (ora Schleicher era sulla cinquantina, e probabilmente non se la sentiva più). Scompaiono anche i minerali, mentre rimangono inalterati prezzi e offerta di exisiccata, erbari completi, semi e piante vive. Compare invece una nuova postilla che ci informa su cosa coltivasse Schleicher nel suo giardino botanico: "Oltre alle piante svizzere, coltivo un grande numero di sassifraghe esotiche, indicate in una speciale appendice in calce al catalogo. In questo giardino spuntano già diverse specie dei generi Aconithum, Delphinium, Narcissus e Allium di cui gli amanti di questi generi possono trovare presso di me un catalogo annuale, sia delle specie che possiedo sia di una moltitudine di piante esotiche che giungono per scambi con gli amici". Non abbiamo traccia di questi cataloghi annuali (erano forse manoscritti? o non furono mai realizzati?). In ogni caso, gli anni felici erano orami alle spalle. Vecchio e malato, Schleicher non poteva più salire in montagna e per sopravvivere dovette smantellare il suo prezioso erbario personale. Contrasse molti debiti; tra i suoi creditori c'era anche Emmanuel Thomas, al quale fu costretto a cedere, come pagamento, tutte le crittogame dell'erbario e diversi generi di fanerogame. Nel 1832 si rivolse al Consiglio di Stato per mettere in vendita quanto rimaneva: "Dal momento che la mia età e la mia salute non mi consentono più di salire in montagna e di continuare il mio commercio di piante, mi vedo costretto a vendere la mia biblioteca e il mio erbario per vivere". Le autorità incaricarono della perizia il direttore delle saline Jean de Charpentier, che provvide con l'assistenza dell'amico Emmanuel Thomas; nella sua relazione, emerge che l'erbario delle piante straniere (circa 10.000) "un tempo veramente magnifico, ha considerevolmente perso valore perché ne sono state tolte le specie più rare e interi generi"; per contro, il lotto di 4073 specie e varietà della flora svizzera "era ed è ancora unico nel suo genre, perché è senza discussione la collezioni più completa e curata della Svizzera. Vi si trovano non solo le piante selvatiche, ma anche le variazioni che subiscono in coltivazione". La vendita andò in porto e l'erbario delle fanerogame fu acquistato dal Museo di scienze naturali di Losanna. Schleicher investì una parte del ricavato per riscattare gli esemplari che aveva dovuto cedere a Emmanuel Thomas. Morì due anni dopo, nel 1834; nel 1837 gli eredi vendettero allo stesso museo l'erbario delle crittogame. La parte più preziosa di questa collezione è costituita dai licheni; nella proposta d'acquista dei conservatori del museo leggiamo: "Questa collezione, composta da più di 1060 campioni, la maggior parte su pietra o legno, è preziosa da ogni punto di vista [...]. Ha grande valore agli occhi dei botanici perché i campioni sono stati determinati con cura e perché è il frutto del lavoro di molti anni ed ha potuto essere formata solo a prezzo di pene, cure e spese".  Dalla Svizzera all'Asia sud-orientale Il significativo ruolo per la conoscenza della flora elvetica di questo farmacista divenuto cacciatore e commerciante di piante alpine è testimoniato dalla sua notevole presenza nella nomenclatura botanica. In primo luogo, anche se i suoi cataloghi sono meri elenchi, grazie al riferimento numerico alla flora di Haller (che, lo ricordo, usava nomi polinomiali, quindi non validi) ha introdotto alcuni nomi validi, come Hieracium canescens e Cnicus nudiflorus. Più numerose le denominazioni risalenti a lui ma introdotte attraverso altri autori che lo conobbero, erborizzarono con lui o furono sui clienti, come Campanula excisa introdotto da Murith, Phyteuma umile, Pedicularis ascendens e Festuca valesiaca introdotti da Gaudin, Lotus alpinus introdotto da Ramond. Una ventina di taxa portano in suo onore gli epiteti schleicheri e schleicherianus; si tratta di specie delle Alpi elvetiche per lo più presenti nei suoi cataloghi o nel suo erbario, ma in qualche caso anche da lui introdotte nei giardini britannici attraverso i vivai che acquistavano i suoi semi. Quattro sono tuttora validi: Alpagrostis schleicheri, Erigeron schleicheri, Fumaria schleicheri, Rubus schleicheri. Nel 1806 Willdenow, direttore di uno degli orti botanici cui forniva campioni e sementi, quello di Berlino, gli dedicò il genere Schleichera, purtroppo senza esplicitare la motivazione; si limitò infatti a scrivere "Ho nominato questo genere in memoria del celebre Schleicher, svizzero". Con questo genere monotipico della famiglia Sapindaceae ci allontaniamo dalle Alpi svizzere per spostarci sulle pendici dell'Himalaya, sull'altopiano del Deccan e nelle foreste del sudest asiatico. Il suo unico rappresentante S. oleosa è infatti un albero tropicale presente soprattutto nelle aree aride e aperte del subcontinente indiano, di Ceylon, della Thailandia e dell'Indonesia. L'epiteto è dovuto all'alto contenuto di olio dei suoi semi; quest'ultimo, noto come olio di kusum, dal nome più comune della pianta in India, viene utilizzato per la cura dei capelli, ma anche come combustibile, in cucina e come unguento medicinale.

0 Comments