|

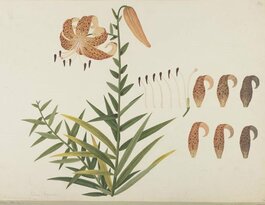

Approfittando di una breve periodo di pace durante le guerre napoleoniche e della sua amicizia con David Lance, direttore della factory britannica di Canton, Banks decise di inviare nel porto cinese un giardiniere, che soggiornandovi qualche anno, oltre ad inviare in patria le piante più desiderabili, potesse studiare le avanzate tecniche orticole del paese di mezzo. La sua scelta cadde su William Kerr, giovane e abile giardiniere di origine scozzese. Kerr rimase a Canton per otto anni, per poi essere nominato curatore dell'orto botanico di Colombo, nell'isola di Ceylon, dove sarebbe morto poco dopo; se la sua impresa sia stata un successo o meno, è motivo di discussione. Alcune fonti lo dipingono come un instancabile procacciatore di piante, cui si dovrebbe l'introduzione in Europa di 238 nuove specie. La sua morte in giovane età sarebbe dovuta a una di quelle malattie che tanto spesso decimarono gli europei nei paesi tropicali. Secondo John Livingstone, chirurgo della factory, che lo conobbe molto bene, la realtà sarebbe un po' meno rosea. Entusiasta e attivo nei primi tre o quattro anni, poi in seguito ad alcune "cattive abitudini", sarebbe diventato via via sempre più abulico, fino ad essere incapace di assolvere i suoi compiti. Per quanto Livingstone non lo dica in modo esplicito, gli studiosi ne hanno dedotto che Kerr fosse diventato oppiomane (e questa sarebbe anche la causa della sua morte). D'altra parte, i cataloghi di Kew ridimensionano di molto la quantità delle sue introduzioni; tuttavia si tratta quasi sempre di specie molto importanti, di secolare coltivazione in Cina, che egli si era procurato presso i vivai locali. Tra le altre, anche l'arbusto che porta il suo nome, Kerria japonica, di cui introdusse in Europa la forma a fiore doppio.  A caccia di piante nei vivai cinesi Nel 1802 venne firmata la pace di Amiens tra Francia e Gran Bretagna; Joseph Banks, che dieci anni prima aveva dovuto registrare il fallimento dell'ambasciata Macartney, pensò che fosse giunto il momento di tentare un'altra strada per arricchire Kew di piante cinesi. Ogni tanto qualcuna arrivava grazie ai capitani e agli equipaggi delle navi della Compagnia Britannica delle Indie Orientali (British East India Company) che ogni anno facevano il lungo viaggio dal porto di Canton - l'unico aperto pur con molti limiti agli occidentali - ma egli sperava in risultati più eclatanti. Tanto più che il capo dell'emporio inglese (british factory) era un amico, David Lance. L'idea era di inviare a Canton uno dei giardinieri di Kew che, risiedendo sul posto per un periodo relativamente lungo, avrebbe potuto non solo procurarsi le piante più desiderabili (e desiderate), ma anche apprendere le tecniche orticole dei Cinesi, universalmente considerati maestri dell'agricoltura intensiva. Per la delicata missione Banks scelse un giovane giardiniere scozzese, William Kerr, che aveva potuto appezzare per la sua competenza, la sua passione e, cosa non secondaria, la robustezza fisica. Nell'aprile 1803, nell'atto di comunicargli la nomina a Giardiniere reale, nelle sue istruzioni gli raccomandò diligenza, sobrietà, frugalità, facendogli balenare la prospettiva di migliorare di molto il suo destino, se avesse ben meritato. Seguiva una lista minuziosa di richieste: avrebbe dovuto osservare il modo in cui i cinesi coltivano i frutti utili; scoprire il loro metodo per trarre concime dagli escrementi umani; studiare le modalità cinesi per fabbricare corde, le migliori del mondo; apprendere le tecniche per mantenere le piante nane (ovvero coltivare bonsai). Suo compito principale, ovviamente, era arricchire i giardini reali di piante "belle, curiose e utili", con particolare riguardo a quelle del nord della Cina che supponeva più adatte al clima inglese. Banks era ben consapevole che il suo giardiniere non avrebbe avuto libertà di movimento, anzi gli consigliava grande prudenza, vista la sospettosità dei cinesi; era tuttavia convinto che egli avrebbe comunque potuto procurarsi piante interessanti nei mercati e nei vivai aperti agli stranieri. Gli raccomandava, se possibile, di farsi assegnare un giardino, dove propagare le piante e prepararle per gli invii annuali, nel maggior numero possibile e pronte per affrontare il lungo e difficile viaggio in vasi e cassette appositamente allestiti. Seguiva poi una lunga e dettagliata lista di piante più o meno desiderabili, tanto per la loro utilità quanto per la loro bellezza, contrassegnate da un numero crescente di asterischi (da uno a cinque). Kerr dovette partire poco dopo, visto che era a Canton (o, se preferite, Guangzhou) all'inizio del 1804. John Livingstone, chirurgo nella factory britannica (uno dei tredici empori concessi agli europei) che fece il viaggio con lui lo descrive come un giovane entusiasta, un giardiniere e un botanico molto preparato, di notevole vigore fisico, tanto da affrontare scalate sotto il sole a picco, come dimostrò a Macao, l'ultima sosta prima entrare nel Fiume delle perle e unico territorio cinese dove fosse possibile studiare e raccogliere piante in natura, visto che gli stranieri non potevano muoversi liberamente al di fuori della piccola enclave costituita dagli empori. Arrivato in Cina, Kerr si mise subito al lavoro con solerzia, procurandosi piante nei mercati e nei bellissimi vivai che sorgevano sull'altra riva del fiume, a due o tre miglia dalla concessione. Aperti agli stranieri, anzi largamente pensati per soddisfare le loro esigenze, questi vivai di Canton, noti come Fa Tee, erano una delle meraviglie della città. Tra le numerose descrizioni che ce ne sono giunte, la più dettagliata si deve al famoso cacciatore di piante Robert Fortune, che li visitò negli anni '40: di piccole dimensioni, vi si vedevano centinaia e centinaia di piante in vaso, allineate su due file lungo sentieri pavimentati, scelte soprattutto tra quelle più vistose e apprezzate da cinesi e stranieri, come camelie, magnolie, peonie arboree; c'erano anche bonsai e fiori recisi, soprattutto per abbellire le chiatte e le case che sorgevano lungo il fiume durante le feste come il Capodanno. Un'altra possibile fonte di approvvigionamento erano i giardini privati dei grandi hong, i mercanti cinesi autorizzati a commerciare con gli europei; quelli più ricchi possedevano mirabili giardini, dove venivano coltivate piante difficilmente reperibili nei viavai. Sicuramente Kerr visitò quello di Pinkaqua II, cui, tramite Lance, Banks aveva fatto pervenire numerosi doni. Il mercante lo ricambiò con diversi oggetti di raffinato artigianato, un bonsai ultracentenario e alcune rare peonie moutan. A poche settimane dal suo arrivo in Cina, Kerr era già in grado di rispondere ad alcuni degli interrogativi di Banks e di predisporre un primo invio che partì già a febbraio a bordo della nave della compagnia delle Indie Henry Addington, dove era stata allestita una specie di serra viaggiante. Non fu un viaggio facile; infatti nel frattempo tra Francia e Inghilterra erano ricominciate le ostilità e le navi britanniche, che avevano fatto il viaggio di andata in tempo di pace ed erano prive di salvacondotti, il 14 febbraio, mentre incrociavano nel mar della Cina presso Pulo Aura, furono attaccate da un'imponente flotta francese e dovettero aprirsi la strada a cannonate. Dopo la lunga traversata, arrivarono ai Docks di Londra ad agosto; marinai e comandanti furono festeggiati come eroi nazionali e premiati con denaro e oggetti simbolici; quel che più conta per noi, molte piante "belle, interessanti e utili", come si sarebbe espresso Banks, andarono ad arricchire le aiuole di Kew. Ecco l'elenco (tra parentesi i nomi attuali): Gardenia spinosa (Catunaregam spinosa), Gardenia radicans (G. jasminoides), Pittosporum tobira, Lilium japonicum, Lililium tigrinum (L. lancifolium), Nandina domestica, Dianthus japonicus, Crataegus glabra (Photinia glabra), Aster hispidus, Sagittaria obtusifolia (Limnophyton obtusifolium), Begonia discolor (B. grandis subsp. grandis), Pinus lanceolata (Cunninghamia lanceolata), Juniperus chinensis, Taxus macrophylla (Podocarpus macrophyllus). Insieme a loro, viaggiarono le lettere di Kerr per Aiton e Banks (ho potuto consultare l'indice, ma non il testo), contenenti una lista delle piante inviate (che saranno state molto più numerose, se corrisponde al vero l'affermazione di Livingstone che solo una pianta su 100.000 aveva la speranza di arrivare viva in Inghilterra) e note sui bonsai, la fabbricazione di corde, il giardinaggio cinese e il giardino di Pinkaqua, il metodo per preparare il terriccio per la coltivazione in vaso, l'uso del letame. Un altro invio raggiunse l'Inghilterra l'anno successivo, a bordo della Winchelsea; per il 1805 gli invii registrati nel catalogo di Kew sono solo tre: Mussaenda pubescens, Nymphea pigmaea (N. tetragona), Corchorus japonicus (Kerria japonica).  Un destino e una fine misteriosi Un invio tanto modesto sarà da imputare alle vicissitudini del viaggio per mare, ma altri segni ci dicono che qualcosa doveva cominciare a non funzionare. Sappiamo dal diario di viaggio di Kerr, l'unico conservato, che nel febbraio 1805 egli partì da Macao per l'isola di Luzon nelle Filippine, dove si trovò coinvolto in infinite discussioni con le autorità per avere il permesso di inviare in Inghilterra semi e piante vive; si trattenne nell'isola fino alla fine dell'estate, visitando varie località e raccogliendo diversi esemplari, di cui quasi nulla arrivò vivo in patria. Lo stesso anno dovette visitare anche Giava, ma non abbiamo informazioni precise in merito. Questo viaggio potrebbe essere indizio del crescente disagio della sua situazione a Canton, Secondo il dottor Linvingstone, che è la nostra principale fonte sul soggiorno cinese di Kerr, la sua posizione sociale fece di lui un disadattato. La rigida stratificazione in classi della società britannica del tempo vigeva anche nelle factories di Canton; da una parte c'erano i gentiluomini: gli impiegati di alto livello della Compagnia delle Indie, i mercanti accreditati, i capitani e gli ufficiali delle navi, i visitatori ricchi e altolocati; dall'altra c'era la bassa manovalanza di impiegati, nonché uno stuolo di servitori cinesi. Nonostante l'altisonante titolo di Giardiniere di sua Maestà britannica, Kerr era fuori posto con gli uni e con gli altri; inoltre il suo stipendio di 100 sterline annue, buono per un giardiniere in patria, era poca cosa in Cina, dove tutto era carissimo; non gli bastava neppure per rinnovare il guardaroba, tanto che per la sua estrema povertà cominciò ad essere guardato con disprezzo dai suoi stessi servitori cinesi. Sempre secondo Livingstone, dopo tre o quattro anni in cui si mostrò solerte e attivo, incominciò a cambiare carattere; era svogliato, procrastinava ogni cosa; avendo contratto "cattive abitudini estranee al suo carattere" cominciò a incorrere in frequenti cadute, riportando ferite e contusioni che lo rendevano inabile al lavoro per giorni. Qualche studioso ha pensato all'alcool, ma l'indiziato più accreditato è l'oppio. Questa tesi è stata abbracciata con entusiasmo dal romanziere Amitav Ghosh nel suo Il fiume dell'oppio, dove uno dei personaggi, il giardiniere cinese Ah Fey, si vanta di essere stato il fornitore di Kerr tanto per le piante quanto per l'oppio. Quello che è certo è che gli invii documentati dal catalogo di Kew si fanno sempre più magri: nel 1806, a bordo della Hope arrivano Gardenia macrantha (Euclinia longiflora) e Lonicera japonica e a bordo della Wilmer Caske Paederia foetens. Nel 1807, a bordo della Cuffnells è la volta diRosa banksiae, nella forma bianca a fiori doppi, e di una Camellia sasanqua; in date che non è possibile precisare, si aggiungono Cupressus pendula Thun. e Bletia hyacinthina (Bletilla striata). Oltre che in patria, Kerr dovette inviare qualche pianta anche al giardino botanico di Calcutta; sappiamo inoltre che fece eseguire da alcuni artisti cinesi delle illustrazioni di piante, che per qualche anno furono custodite nel Museo della Compagnia delle Indie. Secondo il Gardener Magazine, gli si devono inoltre l'introduzione di diverse varietà di crisantemi, di alcune peonie arboree e di Enkianthus quinqueflorus. Come si vede, siamo lontanissimi dalle 238 specie attribuitegli da molte fonti. Del resto, non risulta alcun invio dopo il 1807, anche se Kerr rimase a Canton fino al 1812. Nel 1810, per volontà di Banks, nell'Isola degli schiavi presso Colombo (Sri Lanka) era stato fondato un giardino botanico e quell'anno Kerr ne venne nominato primo soprintendente. Una decisione che può stupire, se davvero egli era divenuto oppiomane, abbandonando la vita di dedizione al lavoro e sobrietà tanto raccomandata da sir Joseph. Tuttavia è possibile che Banks, sempre molto corretto verso i suoi dipendenti e sollecito verso i suoi protetti, possa aver visto in questo incarico un modo per salvare Kerr, allontanandolo dalle cattive abitudini. Ma ormai era tardi. Il giardiniere morì a Ceylon già nel 1814, poco più di un anno dopo aver assunto l'incarico. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Per concludere, una piccola curiosità: una distilleria di Hawick, il paesino dei Borders scozzesi dove Kerr era nato in una data imprecisata, gli ha dedicato il William Kerr's Border Gin; inutile dire che l'azienda presenta Kerr come un eroe locale, raccoglitore instancabile che introdusse in Europa 238 piante, di cui si vuole celebrare "il coraggio e il senso di avventura, senza menzionare l'esploratore interiore che è in tutti noi".  Kerria, simbolo di primavera e di cadicità Quando ero bambina, nel giardino di mia nonna c'erano grandi cespugli dai fiori gialli che lei chiamava Corchorus. Solo più tardi ho scoperto che si trattava di Kerria japonica (quei cespugli ci sono ancora, e uno lo vedete nella fotografia qui accanto). Nel 1771, sulla base di un esemplare d'erbario, Linneo aveva attribuito questo arbusto di apparente origine giapponese, con fiori bianchi simili a quelle delle fragole, al genere Rubus con il nome R. japonicus. Nel 1784, Thunberg, sulla base di un esemplare d'erbario da lui raccolto in Giappone, presumibilmente mal conservato, lo ribattezzò Corchorus japonicus; una solenne cantonata, se si pensa che i veri Corchorus sono Malvaceae. A rimettere le cose a posto pensò de Candolle che nel 1817 in una comunicazione alla Linnean Society lo assegnò correttamente alla famiglia Rosaceae e lo attribuì a un genere proprio, Kerria, in onore di "William Kerr che, secondo la testimonianza di Robert Brown, ha introdotto in Europa dalla Cina un gran numero di piante, tra cui in particolare proprio quella di cui ci stiamo occupando". Per chissà quale strane ragioni, il vecchio sinonimo di Thunberg si è insinuato nei cataloghi dei vivai, dove a volte è ancora usato. Kerria japonica (L.) DC. è l'unica specie del genere Kerria. E' di origine cinese, ma deve essersi naturalizzata in Corea e in Giappone da tempi immemorabili. Nei giardini è comune soprattutto 'Pleniflora', la varietà a fiori doppi, simili a pon-pon dorati; di origine orticola, era coltivata da secoli in Cina quando Kerr la importò in Europa, avendola presumibilmente acquistata in un Fa-Tee. La forma selvatica ha invece cinque petali e arrivò in Europa qualche decennio più tardi. Meno vigorosa della sorella a fiori doppi, continua ad essere meno comune nei giardini, così come la forma con foglie variegate, 'Variegata' (detta anche 'Picta'). Ne esiste anche una forma con fiori bianchi, 'Alba'; è rara ed è improbabile che l'esemplare su cui lavorò Linneo vi appartenesse; più facilmente, come ipotizzò de Candolle, i fiori originariamente gialli si erano scoloriti seccando (del resto, i fiori di Kerria tendono a sbiadire al sole, motivo che consiglia di scegliere per loro una posizione un poco ombreggiata). In ogni caso, soprattutto nella forma doppia, continua ad essere uno degli arbusti più popolari nei giardini, anche perché è adattabile e capace di prosperare per decenni quasi senza cure. I fiori sono di un colore fin troppo sfacciato, accettabile tuttavia come solare araldo della primavera. Ha un ruolo importante nella cultura giapponese, che con il poetico nome di Yamabuki ("brezza di montagna") la celebra con liriche e dipinti e le ha assegnato connotazioni simboliche contraddittorie. Fiore della primavera dal colore dell'oro, associato dunque al rigoglio e alla ricchezza, è anche simbolo malinconico di caducità, di transitorietà: la sua ricchezza è soltanto un'illusione, poiché i suoi fiori non danno frutto (nella forma doppia è infatti sterile). Nella scheda qualche notizia in più su altre varietà.

0 Comments

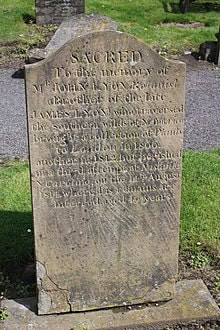

Subito dopo l'indipendenza, il più bel giardino d'America era Woodlands, alla periferia di Filadelfia, creato dal ricco proprietario terriero e collezionista d'arte William Hamilton che, a quanto pare, vi faceva coltivare circa 10.000 specie tra native ed esotiche. Jefferson, che ammirava Woodlands e lo considerava il solo giardino al di qua dell'Oceano a poter competere con quelli britannici, volle che nelle sue aiuole e nelle sue serre venisse coltivata e moltiplicata una parte delle piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Il nostro protagonista, tuttavia, non è Hamilton (gli furono dedicati ben tre generi, ma nessuno oggi valido), bensì il sovrintendente di Woodlands, il giardiniere scozzese John Lyon, che, dopo qualche anno trascorso a lavorare qui, si trasformò in un infaticabile cacciatore di piante indipendente, al quale Aiton in Hortus Kewensis attribuisce l'introduzione in Europa di oltre trenta specie. Tra le più note oggi, Phlox paniculata e Pieris floribunda. Assai affine a Pieris è Lyonia (Ericaceae), il genere che ne preserva il ricordo.  Dalle aiuole alle montagne del Nord America Al ritorno da un viaggio in Europa, in gran parte dedicato a visitare parchi e giardini britannici, il facoltoso proprietario terriero e collezionista William Hamilton (1749-1813) decise di far ricostruire la casa padronale della tenuta di Woodlands, nei pressi di Filadelfia, secondo lo stile di Adam; anche il parco venne ridisegnato secondo i canoni del giardino paesaggistico d'oltre Oceano. In pochi anni, le collezioni di piante, native o fatte venire dall'Europa, dall'Asia e dal Sud Africa, giunsero a comprendere diecimila specie. Nel 1807 Jefferson, grande ammiratore di Hamilton (Woodlands sarà uno dei modelli di Monticello), chiese a McMahon, cui aveva affidato i semi raccolti durante la spedizione di Lewis e Clark, di dividerli equamente con lui, per aumentare le possibilità di riuscita, vista l'esperienza e i mezzi di Hamilton. Quest'ultimo, del resto, era già in relazione con i due esploratori, che nel 1804 gli avevano inviato da Fort Mandan alcune talee di Maclura pomifera (arancio degli Osagi). Sappiamo che Hamilton ricevette i semi di almeno 19 specie, che includevano diverse varietà di Ribes e il tabacco selvatico Nicotiana quadrivalvis. Un anno dopo, egli informava il presidente che non tutti i semi erano germogliati, mentre le piante di Maclura prosperavano. Dopo la morte di Hamilton, quella magnifica collezione andò rapidamente in rovina; una parte del parco fu venduta dagli eredi e intorno al 1840 molto di ciò che rimaneva venne trasformato in un cimitero rurale; è un luogo affascinante e caro ai cittadini di Filadelfia, ma certo molto diverso rispetto ai suoi anni d'oro. Molte informazioni sulla sua storia in questo sito. Ma il nostro protagonista non è Hamilton; certamente questo patrono dei giardini attirò l'attenzione dei botanici che gli dedicarono ben tre generi Hamiltonia: nel 1806 il conterraneo Muhlenberg, nel 1824 Roxburgh, nel 1838 Harvey; nessuno dei tre oggi è però valido. Dunque la nostra attenzione si sposta su una figura forse più interessante, e sicuramente più simpatica: il sovrintendente, o capo giardiniere, di Woodlands, lo scozzese John Lyon. Nulla sappiamo della sua vita prima che fosse assunto da Hamilton nel 1785; ignoriamo persino se si trovasse già in America, o se abbia incontrato il futuro datore di lavoro in patria. Ci mancano notizie anche sul primo decennio trascorso a lavorare a Woodlands; la nostra principale fonte informativa è infatti il suo diario di campo, che inizia nel 1799. E' probabile che in quei sedici anni egli già affiancasse alla cura del giardino - di cui fu evidentemente il principale realizzatore - escursioni nei dintorni, per incrementare le collezioni di piante native. Il primo viaggio documentato è proprio di quell'anno, quando Hamilton lo inviò sugli Allegheny della Pennsylvania alla ricerca di Pyrularia pubera, una pianta emiparassita con semi oleosi e tossici di potenziale interesse farmacologico, che il collezionista non era riuscito fino ad allora a far germinare. La spedizione si concluse con un nulla di fatto. E' possibile che già allora Lyon mordesse il freno; preparato, intelligente, industrioso e di spirito indipendente, incominciava a sentirsi soffocare al servizio di un uomo arrogante, esigente e imperioso, tanto più che la figura sociale del capo giardiniere in America non godeva della stessa considerazione sociale che forse aveva potuto sperimentare in patria. A partire dal 1802, e per i successivi dodici anni, non avrebbe mai cessato di viaggiare, dapprima per conto di Hamilton, poi in proprio. Erano viaggi faticosi e pieni di insidie, in zone spesso poco conosciute e non segnate sulle carte. Lyon si muoveva a cavallo, alloggiava talvolta all'aperto, ma più spesso in locande o presso case ospitali; portava con sé provviste minime, carta per gli esemplari pressati, mentre le collezioni di radici e semi andavano crescendo. Gli incidenti non mancarono: fu morso da un cane rabbioso e dovette curare da sé la ferita infetta cauterizzandola con un ferro rovente; si intossicò gravemente raccogliendo semi del velenoso Rhus michauxii; affrontò una bufera così forte da abbattere gli alberi; perse più volte il cavallo. Viaggiava per lo più da solo, ma spesso faceva tappa presso altri botanici o appassionati, che talvolta gli facevano da guida o lo accompagnavano per qualche tratto. I suoi viaggi, in tutto dieci, lo portarono ad esplorare buona parte degli Stati centrali e meridionali dell'America atlantica, in particolare, oltre alla Pennsylvania e alla Virginia, le due Caroline, la Georgia e la Florida settentrionale, con una predilezione per le montagne che fanno da confine tra North Carolina e Tennessee; solo un viaggio lo portò a Nord, verso i grandi laghi. Tra i luoghi ricorrenti, dove si fermava presso amici, cui spesso affidava le sue raccolte o preparava i materiali per le spedizioni, Silk Hope, in North Carolina, dove abitava l'amico Stephen Elliott, che fu anche suo compagno di viaggio in diverse occasioni; le città portuali di Savannah in Georgia e Charleston nella Carolina del Sud, da dove spediva per nave a Filadelfia le sue raccolte; Nashville e Asheville, rispettivamente in Tennessee e North Carolina, punto di partenza per l'esplorazione delle amate montagne; Lancaster, tappa obbligata sulla via del ritorno per visitare l'amico Henry Muhlenberg. Le spedizioni più ampie e importanti sono probabilmente quelle del 1803-1804 e del 1807. Durante la prima Lyon percorse 2250 miglia, giungendo fino in Florida e esplorando anche, oltre a diverse aree montane, buona parte della costa e delle isole della Georgia. Proprio durante questo viaggio, nel 1803, fu l'ultima persona a vedere in natura alcuni esemplari di Franklinia alatamaha (e potrebbe avere qualche responsabilità nella sua estinzione). Durante la seconda, percorse 2500 miglia, muovendosi lungo le montagne sui confini tra North Carolina e Tennessee (dove sarebbe tornato altre volte e sarebbe morto); tra i suoi ospiti, la colonia morava della Cherokee Country, e tra gli incontri notevoli, quelli con Moses Fisk, pioniere degli insediamenti nel Tennessee, e con il pastore e botanico Samuel Gottlieb Kramsch. Una narrazione più dettagliata dei suoi viaggi nella vita.  Collezioni di piante e spirito imprenditoriale Lyon è una figura interessante anche perché si distacca dagli altri cacciatori di piante per la sua indipendenza e intraprendenza. Mentre i suoi colleghi erano finanziati da sovrani, istituzioni pubbliche, mecenati oppure, sempre più spesso, lavoravano per qualche ditta commerciale, Lyon era un libero professionista che si assumeva le spese e i rischi e provvedeva da sé alla vendita delle sue raccolte. Probabilmente lasciò Hamilton (per il quale tornò a lavorare occasionalmente anche in seguito, ma solo come giardiniere) nella seconda metà del 1803; nel frattempo era stato sostituito con Frederick Pursh. Da quel momento, Lyon prese a creare una propria collezione, con l'obiettivo di commercializzarla in Inghilterra. In natura raccoglieva piante vive (in quantità che a noi fanno accapponare la pelle, come le 200 radici di Podophyllum di cui fece incetta nel 1804 in Georgia), ma ancora più semi; questi ultimi erano destinati alla vendita, ma anche alla riproduzione. In effetti, alla fine del 1804 il giardiniere avrebbe voluto imbarcarsi per l'Inghilterra, ma non trovando un imbarco si fermò a Filadelfia per quasi un anno, dedicato a seminare e curare le plantule da portare con sé in patria. A tal fine, si appoggiò al vivaista David Landreth (fondatore nel 1784 della più antica ditta sementiera statunitense), da cui affittò una parte del vivaio. Alla fine del 1805 Lyon poté finalmente imbarcarsi per Londra, via Dublino. Nella capitale inglese dimostrò ottime capacità imprenditoriali; per vendere le sue piante, si affidò non solo a una clientela privata, ma a un'asta pubblica, pubblicizzata con annunci su sette giornali e con la stampa di un catalogo, in cui le piante nuove (sp. nova!) sono ben evidenziate. Forte di questo successo, ritornò subito in America, dove investì i guadagni in nuovi viaggi, che si mossero principalmente lungo le predilette montagne tra North Carolina e Tennessee. Dopo cinque anni di fatiche aveva creato una seconda, ancora più ricca, collezione, che portò con sé in Inghilterra nell'inverno 1811-12. La clientela inglese fu impressionata dalla qualità e dalla quantità dell'offerta, anche questa volta venduta con un'asta pubblica (ce n'è rimasto il catalogo). L'infaticabile Lyon tornò quasi immediatamente in America, dove fece ancora due viaggi nei luoghi prediletti; ammalatosi probabilmente di febbre gialla, si spense a Asheville (North Carolina) nel 1814. Non conosciamo il luogo della sua sepoltura, ma i parenti gli eressero una lapide nel cimitero di Dundee, dove è ancora conservata. Nelle testimonianze dei contemporanei, l'importanza del suo contributo all'introduzione delle specie americane in Europa appare imponente. Secondo la seconda edizione di Hortus Kewensis, redatto da William T. Aiton, le specie nuove messe in vendita nel 1806 e nel 1812 sono 31; spesso non si tratta davvero di novità (molte erano già arrivate in Europa, in particolare grazie ai Michaux che avevano raccolto nelle stesse aree), ma piuttosto di reintroduzioni, rese però disponibili da Lyon in modo ben più massiccio. Nell'elenco figurano tra l'altro (uso le denominazioni attuali) Desmanthus illinoensis, Amsonia tabernemontana var. salicifolia, Asclepias pedicellata, Calycanthus floridus var. glaucus, Dicentra eximia, Hamamelis virginiana, Iris fulva, Cliftonia monophylla, Calycocarpum lyonii, Tradescantia subaspera. Ho lasciato volutamente per ultime le introduzioni più importanti e durature: Phlox paniculata, Pieris floribunda e Magnolia macrophylla (ma potrebbe trattarsi di una specie affine che vive nelle stesse aree, Magnolia fraseri var. pyramidata). Entrambe sono oggi considerate relativamente rare in natura, forse anche a causa del contributo di Lyon, che nel suo viaggio del 1809 in North Carolina ne raccolse ben 3600 esemplari. Amabile Lyonia

In questo atteggiamento predatorio verso la natura, Lyon era un figlio del suo tempo, e lo perdoneremo, tanto più che, come abbiamo visto, pagò di persona il suo accanimento di cacciatore di piante indipendente con la fatica, le malattie, la solitudine e infine con la morte precoce. La puntigliosa registrazione delle entrate e delle uscite annotata nel diario ci dice anche che, se la sua impresa non fu in perdita, neppure gli assicurò un largo guadagno. Come al suo datore di lavoro, anche a lui furono dedicati tre omonimi generi Lyonia; nel 1808 da Rafinesque; nel 1817 dall'amico Elliott; nel 1818 da Nuttall. Per una volta ad essere accettato da botanici è il più recente. Questa la dedica: "Per commemorare il nome del fu Mr. John Lyon, un raccoglitore infaticabile del Nord America, che cadde vittima di un'epidemia perniciosa in mezzo a quelle montagne selvagge e romantiche che erano state tanto spesso teatro delle sue fatiche". Numerose sono poi le specie che lo ricordano nel nome specifico, come Chelone lyonii o Rosa carolina var. lyonii. Lyonia Nutt. (famiglia Ericaceae) comprende circa 35 specie di piccoli alberi o arbusti diffusi nelle boscaglie dell'area himalayana, in Asia orientale, nel Nord America e nelle Antille. E' molto affine a Pieris, in cui in passato è anche confluito (oggi studi molecolari ne confermano l'indipendenza). Decidue o sempreverdi, le piante di questo genere hanno foglie alternate, intere, coriacee e lucide e graziosi fiori penduli tubolari o a forma di urna raccolti in racemi terminali, solitamente bianchi. Tra le specie americane vale la pena di ricordare L. ligustrina, nativa degli Stati Uniti orientali dal Maine alla Florida, notevolmente adattabile ad ambienti diversi e capace, grazie ai rizomi, di resistere agli incendi (molto frequenti nelle pinete in cui vive abitualmente); L. mariana, sempre degli Stati Uniti orientali, usata dai Cherokee come pianta medicinale, e oggi minacciata in Pennsylvania e Connecticut; L. lucida, la specie più nota e diffusa, raccolta anche da Lyon, presente nelle pianure costiere degli Stati Uniti orientali dalla Virginia alla Florida e alla Louisiana e nell'isola di Cuba, con graziosi fiori penduli cilindrici portati su rami arcuati, bianchi, ma anche rosa o rossi. Sono tutti arbusti, mentre può diventare un vero albero l'asiatica L. ovalifolia, diffusa nell'India himalayana, in Cina e in Giappone. Una curiosità: un tempo Lyonia viveva anche in Europa. Alcuni frutti fossili di †Lyonia danica, attribuiti al Miocene medio, sono stati infatti trovati nello Jutland centrale (Danimarca). Qualche approfondimento nella scheda. Nei primi giorni di primavera, è in fioritura anche una vecchia ospite dei nostri giardini, la maonia, o meglio Mahonia aquifolium, una pianta che siamo talmente abitati a vedere che forse dimentichiamo che ben pochi altri arbusti sono così poco esigenti e capaci di rallegrare anche un giardino d'ombra durante tutto l'arco dell'anno; in primavera appunto con i fiori dorati e dolcemente profumati, in estate con le bacche blu profondo, in autunno con le foglie rossastre, in inverno con il fogliame sempreverde. Arrivò nei giardini europei nel 1822, pochissimi anni dopo che Lewis e Clark la scoprirono nelle Montagne rocciose; a darle il nome fu un altro esploratore della flora del Nord America, Thomas Nuttall, che volle così onorare un pioniere del giardinaggio americano, Bernhard McMahon. Vivaista a Filadelfia, egli produsse il primo catalogo di sementi del paese e scrisse il manuale di giardinaggio più letto negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento, un best seller il cui successo durò mezzo secolo. Tra i suoi clienti anche Jefferson, che lo stimava tanto da affidargli, perché li coltivasse e li moltiplicasse, i semi di numerose piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark.  Un vivaista intraprendente Per volontà del presidente Jefferson, che considerava la botanica la "più utile delle scienze", le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark non solo furono inviate alla American Philosophical Society e Benjamin S. Barton perché le studiasse (scelta infelice, come abbiamo visto in questo post), ma semi, radici e bulbi vennero affidati a abili giardinieri perché li coltivassero e moltiplicassero. Qualche specie rimase nelle aiuole di Monticello, la tenuta del presidente, ma il grosso venne distribuito tra il ricco piantatore William Hamilton, proprietario di un celebre orto botanico privato nei pressi di Filadelfia, e Bernhard McMahon, che nella stessa città gestiva un vivaio e una ditta di sementi. Emigrato dall'Irlanda nel 1796, McMahon fondò la sua impresa nel 1802; avendo lavorato per qualche tempo presso un giornale, era consapevole dell'importanza della stampa e decise di pubblicizzare i suoi prodotti con un catalogo, il primo del genere negli Stati uniti; Catalogue of Garden Grass, Herb, Flower, Tree & Shrub-Seeds, Flower Roots, &c, pubblicato nel 1802-03, comprende 720 specie e varietà di semi, nella maggioranza dei casi di piante di origine europee. Una maggiore attenzione alle piante native si nota già nella seconda edizione (1804). Uomo di notevole intraprendenza e intelligenza, McMahon cominciò anche a seguire le lezioni di Benjamin S. Barton, che, proprietario della prima serra della città, divenne uno dei suoi clienti. Appassionato raccoglitore oltre che coltivatore, spesso inviò al professore esemplari di piante interessanti trovate nei dintorni della città, che scambiava anche con altri botanici come Henry Muhlenberg. Intanto aveva incominciato a lavorare alla sua opera più nota, The American Gardener's Calendar: Adapted to the Climates and Seasons of the United States, la cui prima edizione uscì nel 1806; un testo di grande successo, come testimoniano le sue undici edizioni, l'ultima delle quali pubblicata quarantanni dopo la morte dell'autore. Modellato su analoghe opere britanniche, in particolare Gardener's Dictionary di P. Miller e Every Man his own Gardener di J. Abercrombie, segue la tradizionale presentazione dei lavori mese per mese, con indicazioni per la preparazione del suolo, le semine, gli impianti, le potature. Il capitolo "Ornamental Designs and Plantings", ritenuto il primo saggio sulla progettazione dei giardini paesaggistici pubblicato in America, contribuì largamente alla diffusione oltreoceano della nuova moda del giardino paesaggistico e naturalistico. Anche se la maggior parte delle piante illustrate nel calendario erano quelle tradizionalmente coltivate in Europa, McMahon incoraggiava i suoi lettori a imitare la natura e ad accogliere le specie americane, lodando in particolare la bellezza degli alberi, degli arbusti da fiore e dei fiori selvatici, di cui sottolineava la robustezza e la maggiore adattabilità alle roventi estati americane. In ciò incontrava le inclinazioni di Jefferson, che seguì le sue indicazioni quando creò la bordura fiorita e le aiuole ovali di Monticello; con il vivaista, divenuto anche il suo principale fornitore di piante e sementi, scambiò una cordiale corrispondenza e, come ho già anticipato, lo scelse per coltivare e custodire parte delle collezioni vive di Lewis e Clark. Tra i primi invii, giunti già nel 1805 da Fort Mandan, il "tabacco di Mandan", ovvero Nicotiana quadrivalvis, e Linum lewisii. Nel 1807, quando, in vista della pubblicazione del resoconto ufficiale della spedizione, si cercava un illustratore botanico, fu McMahon a suggerire il tedesco Frederick Pursh, che all'epoca lavorava per Barton come curatore dell'erbario e raccoglitore. Pursh si stabilì a casa sua, per poter ritrarre sia gli esemplari essiccati sia le piante coltivate nel vivaio, di cui scrisse anche le descrizioni; rimase ospite di McMahon fino alla fine del 1808, sempre più nervoso e impaziente mano a mano che capiva che probabilmente Barton non avrebbe mai scritto i capitoli sulla flora che Jefferson si attendeva da lui. Nella sua corrispondenza con il presidente, McMahon espresse grande entusiasmo per l'alta qualità dei semi ricevuti da Lewis; nel 1807 ne coltivava 20 nuove specie e 5 o 6 nuovi generi; particolarmente interessanti riteneva alcuni nuovi tipi di ribes e uva spina, tra cui il magnifico Ribes aureum, con fragranti fiori gialli. Nel 1808, acquistò 20 acri di terreno a Germantown Road per costruire un vivaio più ampio e un giardino botanico che, in onore di Linneo e della sua università, chiamò Upsal Botanic Garden; secondo la testimonianza di Muhlenberg, incominciò a impiantarlo l'anno successivo. Nel 1815, usciva una nuova edizione del catalogo di sementi. McMahon morì l'anno successivo, con un solo cruccio. Le piante che gli erano state affidate da Jefferson e coltivava con tanta dedizione erano di proprietà federale, non poteva né commercializzarle né pubblicarle; dopo la tragica morte di Lewis, non aveva esitato a restituire a Clark tutti gli esemplari essiccati depositati presso di lui, nella speranza che Barton, o qualche altro botanico americano, pubblicasse finalmente le piante raccolte durante la famosa spedizione; a farlo invece fu Frederick Pursh, che nel 1811 si era trasferito a Londra, portando con sé i disegni e le descrizioni, e nel 1813 vi pubblicò Flora America septentrionalis che contiene le immagini e le descrizioni di 130 delle specie raccolte da Lewis. Dopo la morte di McMahon (una sintesi della sua vita nella sezione biografie), il vivaio fu gestito dalla vedova Ann e più tardi dal figlio Thomas P., che continuò a rivedere e pubblicare il calendario (l'ultima edizione è del 1857). Berberis o Mahonia? Un dibattito secolare