|

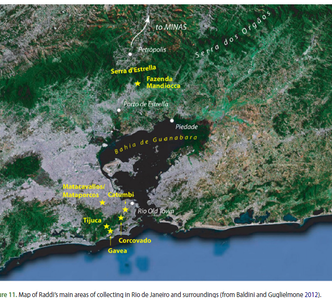

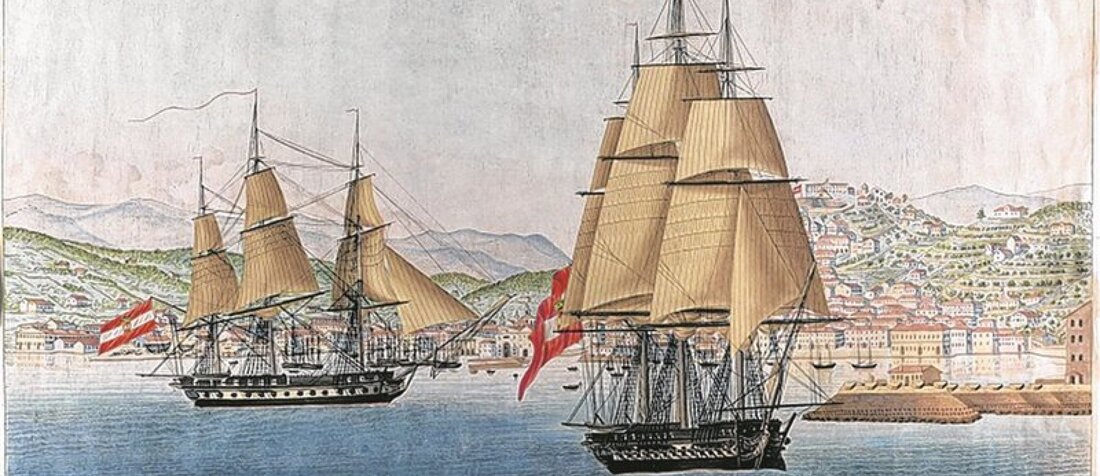

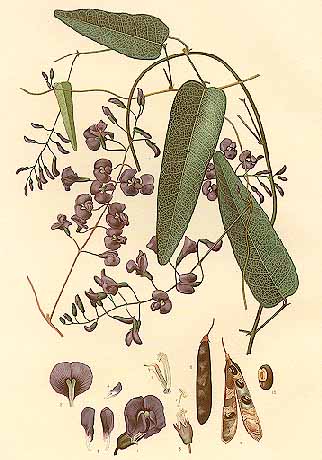

Quando arrivò in Brasile come giardiniere della spedizione austriaca, Heinrich Wilhemn Schott era un giovanotto di ventitré anni. Quell'avventura che sognava fin da bambino, quando, malato, aveva ricevuto la visita del grande Humboldt, cambiò per sempre la sua vita, facendogli incontrare le piante a cui avrebbe dedicato quasi mezzo secolo di studio meticoloso ed appassionato: le Araceae. Prima di lui, erano ancora poco conosciute e mal classificate; basandosi tanto su esemplari d'erbario, quanto sulle piante vive che coltivava nel giardino di Schönbrunn, di cui era capo giardiniere, fu il primo ad analizzarne in modo comparativo infiorescenze, fiori e frutti, stabilendo molti generi validi anche oggi e gettando le basi della tassonomia della famiglia. A ricordarlo non potevano che essere due generi di Araceae, originarie di Sarawak, nel Borneo settentrionale: Schottarum e Schottariella.  Una passione iniziata nel segno di Humboldt Sull'infanzia di Heinrich Wilhelm Schott, brillante giardiniere imperiale e grande tassonomista, si racconta un aneddoto dal sapore di fiaba. Nato a Brno in Moravia, a sette anni aveva raggiunto a Vienna il padre, capo giardiniere dell'Orto botanico universitario; poco dopo cadde malato e sembrò in punto di morte. Quando seppe che l'uomo che più ammirava al mondo, il grande Alexander von Humboldt, si trovava in città, espresse il desiderio di conoscerlo. Suo padre scongiurò il direttore dell'orto botanico, Nicholas Joseph von Jacquin, di intercedere presso lo scienziato perché visitasse il piccolo malato. Humboldt acconsentì prontamente; rivolse al bimbo parole così giuste e incoraggianti da risvegliare la sua forza vitale. Heinrich Wilhem guarì e giurò che avrebbe dedicato la sua vita a studiare la natura e le sue intime relazioni, sull'esempio del suo idolo. Negli anni successivi segui le lezioni di botanica, agricoltura e chimica all'Università, senza però conseguire alcun titolo, visto che adolescente incominciò a lavorare come aiuto giardiniere agli ordini del padre. Nel 1815 (all'epoca aveva ventun anni) divenne giardiniere del Palazzo Belvedere, dove gli fu assegnata la cura delle piante native. Due anni dopo, Joseph Franz von Jacquin lo raccomandò come giardiniere della spedizione austriaca in Brasile: era la persona ideale, unendo solide basi teoriche e abilità pratica. In Brasile il compito principale di Schott fu l'allestimento di un giardino di acclimatazione annesso all'ambasciata austriaca a Rio de Janeiro, dove coltivava le piante raccolte dai membri della spedizione e le preparava per il lungo e difficile viaggio verso l'Europa. Egli stesso si procurava semi e piantine in brevi spedizioni nei dintorni, ma, affascinato dall'esuberante natura tropicale, avrebbe desiderato spingersi più lontano. Solo dopo circa un anno, quando arrivò da Vienna l'aiuto giardiniere Schücht, poté soddisfare questo desiderio, con qualche missione a più largo raggio in compagnia del pittore Frick. Il suo diario di campo, notevole per la precisione delle descrizioni e arricchito da informazioni sulla geografia, l'economia e l'etnografia delle aree visitate, fu pubblicato a Brno nel 1822, dopo il rientro in Austria. Schott era infatti tornato a casa nell'estate del 1821. A Vienna, riprese il suo lavoro al Belvedere; nel 1828 fu promosso Hofgärtner, ovvero capo giardiniere. Ma intanto in Brasile aveva incontrato le piante del suo destino: le Araceae. Da quel momento avrebbe alternato al lavoro di giardiniere lo studio delle sue piante preferite; oltre al metodo rigoroso e a una brillante capacità di mettere a confronto una grande quantità di piante, a facilitargli il compito fu proprio la sua doppia veste di tassonomista e giardiniere; come capo dei giardini imperiali (nel 1845 venne nominati direttore del Giardino Imperiale di Schönbrunn, di cui diresse anche la trasformazione in giardino all'inglese) aveva accesso a una vasta collezione di piante esotiche, che egli stesso ebbe cura di incrementare grazie agli invii dei suoi numerosi corrispondenti. Così, poteva studiare le piante non solo su esemplari d'erbario o conservati sott'alcool, ma anche dal vivo, sperimentando diverse condizioni di coltivazione e osservando tutti gli stadi di sviluppo. Inoltre, come giardiniere, diede un importante contributo all'introduzione nei nostri giardini e nelle nostre case di piante oggi molto popolari, come Dieffenbachia, Anthurium scherzerianum, Schindapsus aureus. Grande esperto di piante tropicali, era anche appassionato di piante alpine e a palazzo Belvedere creò uno dei primi giardini ad esse dedicato. Una sintesi della sua vita operosa nella sezione biografie.  Araceae, fortissimamente Araceae Schott iniziò a studiare le Araceae fin dal suo ritorno dal Brasile, a partire dalle sue raccolte brasiliane e dalle collezioni di N.J. von Jacquin nelle Indie occidentali. All'epoca, questo gruppo di piante era ancora poco conosciuto. La famiglia è diffusa in tutto il mondo, ma il 90% delle specie proviene dai tropici. Alcune specie europee erano note fin dall'antichità e i botanici prelinneani, come Dodoens, tendevano a unirle tutte insieme sotto l'etichetta Arum, un nome di etimologia incerta, dal gr. aron, che indicava qualche pianta di questo gruppo, forse Dracunculus vulgaris. All'inizio del Settecento, Tournefort circoscrisse i tre generi europei Arum, Dracunculus, Arisaema e li raggruppò in una "classe" caratterizzata da un unico petalo; la struttura fiorale delle Araceae non era infatti ancora stata compresa e la brattea che avvolge lo spadice, l'infiorescenza tipica della famiglia, fu scambiata per un petalo sia da lui sia da Linneo. Quest'ultimo, in Species Plantarum (1753) ne descrisse 26 specie (oggi ne conosciamo circa 3750 distribuite in oltre 120 generi) distribuite nei quattro generi Arum, Dracontium, Calla, Pothos, cui l'anno successivo aggiunse Pistia; descrisse anche Orontium e Acorus, di cui però, come per Pistia, non riconobbe un'affinità con Arum. Intanto, con il moltiplicarsi delle spedizioni botaniche nei paesi tropicali molte nuove specie affluivano in Europa. Nel 1789 Antoine Laurent Jussieu fu il primo a riconoscere che il cosiddetto fiore è in realtà un'infiorescenza composta da uno spadice con numerosissimi minuscoli fiorellini avvolto in una brattea, o spata. A lui si deve anche la creazione della famiglia Araceae. Nel frattempo erano stati riconosciuti diversi nuovi generi, ma il primo a studiare sistematicamente questo gruppo di piante fu appunto Heinrich Wilhelm Schott, che può fregiarsi a ragione del titolo di "papà delle Araceae". Esordì con una serie di brevi articoli pubblicati in una rubrica intitolata Für Liebhaber der Botanik, "Per gli amanti della botanica", sulla rivista culturale Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode; benché solitamente molto brevi e rivolti a un pubblico generalista, sono molto importanti perché Schott vi venne via via pubblicando molti nuovi generi. Nel 1832 pubblicò la prima monografia sulle Araceae, Meletemata botanica (in collaborazione con Stephan Ladislaus Endlicher, all'epoca direttore dell'orto botanico di Vienna), uscito in sole sessanta copie; in questo lavoro, dedicato a una miscellanea di piante tropicali di recente raccolta, Schott riconobbe 40 generi e incominciò a delineare l'organizzazione della famiglia in sottofamiglie e sezioni. Seguì uno iato di vent'anni, nel corso del quale il botanico pubblicò solo due lavori estranei alla famiglia, uno sulle Rutaceae e l'altro sulle felci. In realtà, era tutt'altro che inattivo ma stava perfezionando con cura meticolosa il suo sistema di classificazione; era in contatto con molti colleghi che operavano in zone tropicali e gli inviavano nuove Araceae che studiava e spesso coltivava nelle serre di Schönbrunn; supervisionava il lavoro dei disegnatori e degli illustratori che, a sue spese, lo assistevano preparando i disegni e gli acquarelli per le future pubblicazioni. Così, a partire dal 1853, incominciarono a susseguirsi a breve intervallo diverse importanti monografie illustrate; la serie fu aperta tra il 1853 e il 1857 da Aroideae, con sessanta tavole; continuò con Synopsis Aroidearum (1856) e Genera Aroidearum Exposita (1858) e culminò con Prodromus Systematis Aroidearum (1860), in cui Schott portò a conclusione il sistema di classificazione perfezionato nell'arco di uno studio quarantennale. Contemporaneamente, diede alle stampe una magnifica raccolta di litografie in 4 volumi, Icones Aroidearum (1857-58). In questo periodo di iperattività, pubblicò anche dozzine di brevi articoli, usciti prevalentemente su Oersterichisches Botanisches Wochenblatt. Nel 1878, 14 anni dopo la sua morte, venne infine pubblicato, a cura di J.J. Peyritsch, un magnifico in folio illustrato con testi di Schott, dedicato alle Araceae raccolte nel Brasile orientale durante la spedizione finanziata nel 1859-60 dall'arciduca Ferdinando Massimiliano, più tardi imperatore del Messico come Massimiliano I. Il contributo di Schott alla conoscenza delle Araceae è incalcolabile; nel suo capolavoro, Prodromus Systematis Aroidearum, pubblicato a proprie spese all'età di 66 anni, trattò 110 generi, la maggioranza dei quali è tuttora valido o come genere o come sottogenere; si calcola che circa una terzo dei generi di questa famiglia debbano il loro nome a Schott, a testimonianza della vastità e della serietà del suo lavoro scientifico. I suoi lavori hanno gettato le basi della tassonomia delle Araceae e sono rimasti imprescindibili per tutti i botanici che sono venuti dopo di lui.  Resistere alle correnti Stranamente, questo grandissimo botanico ha rischiato di non ricevere il "solo onore che spetta a un botanico", come lo definiva Linneo, ovvero la dedica di un genere celebrativo. Certo, sono decine le piante che si fregiano degli eponimi schottii o schottianus come Philodendron schottii o Aphelandra schottiana; ma fino a tempi recenti un genere mancava. A rimediare a tanta ingiustizia hanno provveduto tra il 2008 e il 2009 i botanici P.C. Boyce e S.Y. Wong che in due studi dedicati alle Araceae del Borneo hanno voluto ricordalo con altrettanti generi: Schottarum e Schottariella. Appartenenti alla tribù Schismatoglottideae, sono molto simili tra loro e condividono l'habitat e le caratteristiche ecologiche. Sono piccole erbacee che crescono sulle ripide sponde argillose di corsi d'acqua dalle correnti impetuose, tributari di fiumi maggiori; le piante di questi habitat sono dette reofite, dal greco rèos "corrente" + phytòn "pianta". Riescono a sopravvivere in un ambiente così difficile grazie all'apparato radicale, molto profondo ed esteso, e alle foglie strette, allungate, flessibili e talvolta sfrangiate; nel descriverle, Beccari, che fu tra i primi a studiare la flora di Sarawak, nella parte nord occidentale dell'isola, ha definito questo carattere "stenofillia". Le foreste del Borneo sono insolitamente ricche di specie di Araceae (ne sono state recensite circa 130), tra cui numerose reofite. Sono ancora poco note perché spesso limitate a poche località, ma anche difficili da studiare perché le rive dei fiumi dove vivono possono essere totalmente sommerse per molti mesi all'anno, senza contare che le loro acque sono infestate dai coccodrilli. I due nuovi generi dedicati a Schott sono entrambi endemici di Sarawak, rari e presenti in poche stazioni. Schottarum comprende due specie, S. josefii e S. sarikense; Schottariella una sola, S. mirifica. Tutte sono piccole erbacee acquatiche con profondo ed esteso apparato radicale strisciante che consente di abbarbicarsi al substrato argilloso, con una rosetta di molte foglie strette e allungate, infiorescenze solitarie ma spesso numerose con spata a conchiglia e spadice subcilindrico. I due generi differiscono tra loro per alcuni particolari dei fiori apprezzabili solo al microscopio. Nei periodi di piena le piante possono trovarsi completamente sommerse, e quando emergono trattengono residui di fango sulle foglie; nei periodi di siccità, quando le acque scendono di molto e i corsi d'acqua si riducono a rigagnoli, possono trovarsi completamente all'asciutto. Anzi, coltivata in laboratorio, Schottariella mirifica ha dimostrato di essere in grado di rivivere anche dopo essere rimasta totalmente senza foglie e con l'apparato radicale inaridito per la siccità prolungata. Qualche approfondimento su Schottarum e Schottariella nelle rispettive schede.

1 Comment