|

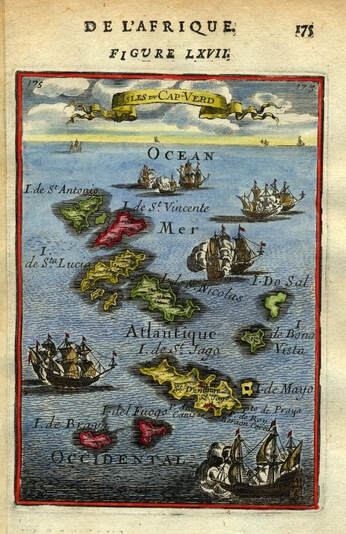

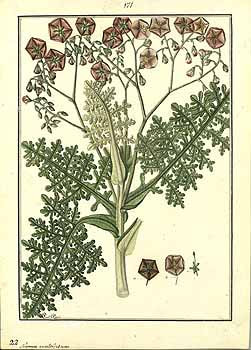

In ritardo rispetto alle altre capitali europee, Lisbona si dota di un orto botanico e di un museo di scienze naturali solo nel 1768, grazie a un botanico italiano, Domenico Agostino Vandelli, che trasmette la botanica linneana ai suoi allievi di Coimbra. Saranno loro, a partire dal 1783, ad essere inviati a caccia di piante, minerali e animali nelle colonie portoghesi, il cui pur ricco patrimonio naturalistico era fino ad allora pressoché inesplorato. Uno di loro è João da Silva Feijó, che viene mandato senza aiuti e con ben poche attrezzature a Capo Verde. Tra l'ostilità delle autorità locali, le pretese di Lisbona, che lesina sulle spese ma è sempre insoddisfatta dei risultati, vi rimarrà per quasi quindici anni. Dopo un passaggio a Lisbona per organizzare le raccolte e raccontare la sua avventura in Itinéraire philosophique, ritorna in Brasile, dove era nato, esplora il Ceará, quindi termina la sua vita come insegnante di zoologia e botanica all'accademia militare di Rio de Janeiro. Di tanto lavoro restano poche pubblicazioni, qualche manoscritto e un erbario presto disperso; dopo pochi anni anche Feijó è quasi dimenticato, se a ricordarlo non fosse il genere Feijoa, con la deliziosa e profumatissima F. sellowiana.  Un difficile "viaggio filosofico" L'arcipelago di Capo Verde, scoperto dai portoghesi intorno al 1460, fu la prima colonia tropicale di una nazione europea, ma, nonostante occupasse una posizione strategica nei collegamenti tra Europa, Africa e Asia, fino alla fine del Settecento la sua natura rimase pressoché inesplorata. Le prime raccolte botaniche di cui abbiamo notizia furono effettate da Johann Reinold Forster e suo figlio durante in secondo viaggio di Cook, che nell'agosto 1772 fece un breve scalo nell'isola di Santiago, dove i due naturalisti tedeschi raccolsero una quarantina di piante nei dintorni di Praia. La vera esplorazione scientifica di Capo Verde inizia nel 1783 quando il luso-brasiliano João da Silva Feijó (1760-1823) vi viene inviato con il compito di raccogliere e catalogare ogni tipo di minerale, animale e vegetale dell'arcipelago, nell'ambito dei "viaggi filosofici" organizzati dalla corona portoghese per impulso di Domenico Agostino Vandelli, direttore del Museo e giardino reale di Ajuda e professore di chimica e scienze naturali a Coimbra. João da Silva Feijó era nativo di Rio de Janeiro o dei suoi dintorni, ma questa è praticamente l'unica informazione certa sui suoi primi anni; le sue stesse origini familiari sono discusse. Una delle ipotesi più accreditate è che il suo vero nome fosse João da Silva Barbosa, e che avesse adottato lo pseudonimo Feijó in omaggio al filosofo Benito Jerónimo Feijoo, reputato esponente dell'illuminismo spagnolo. Nella seconda metà degli anni '70 fu tra i relativamente numerosi giovani brasiliani che si iscrissero all'università di Coimbra, dove seguì corsi di matematica e scienze naturali e fu allievo di Vandelli. Attirò la stima del maestro a sufficienza da essere incluso tra i neodiplomati di Coimbra che sotto la sua guida e quella del capo giardiniere Giulio Mattiazzi completarono la loro formazione al Museo di Ajuda, in vista di future spedizioni oltremare. Nel laboratorio del Museo, Feijó fece esperimenti di chimica e, insieme a un altro studente brasiliano, Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), fu inviato ad esplorare le miniere di carbone di Buarcos presso Cabo Mondego nel distretto di Coimbra, preludio all'impiego di entrambi come "viaggiatori filosofici". Il progetto iniziale prevedeva una sola grande spedizione in Brasile, sul modello di quella di Ruiz e Pavón in Perù; invece intorno al 1782 si optò per una serie di spedizioni minori affidate ai giovani naturalisti formati ad Ajuda, che nel 1783 partirono all'esplorazione delle varie colonie dell'impero portoghese: il più promettente di tutti, Alexandre Rodrigues Ferreira, fu inviato in Brasile con i disegnatori Joaquim José Codina e José Joaquim Freire e il giardiniere Agostinho Joaquim do Cabo; Joaquim José da Silva e i disegnatori Angelo Donati e José António furono inviati in Angola; Manuel Galvão da Silva, con il disegnatore António Gomes e il giardiniere José da Costa, esplorò prima Goa poi il Mozambico. Diversamente dagli altri, Feijó, assegnato alle isole di Capo Verde con decreto reale del 3 gennaio 1783, partì senza alcun assistente. Forse all'arcipelago, usato soprattutto come luogo di confino ed esilio dei dissidenti politici, si attribuiva minore importanza. Al ministro della marina e d'oltremare Mello e Castro premeva soprattutto la ricognizione delle risorse minerarie, in particolare lo zolfo e il salnitro, anche se le raccolte dovevano abbracciare i tre regni della natura, a beneficio del museo di Ajuda. Quando partì da Lisbona, Feijó aveva solo 23 anni e doveva animarlo un grande entusiasmo scientifico, se pensiamo che nella capitale portoghese lasciò la moglie e un bimbo, che affidò a Mattiazzi; quest'ultimo, nella sua funzione di direttore del Museo, era colui che riceveva i suoi invii e fu anche l'unico a proteggerlo in qualche modo nelle circostanze difficili che si sarebbero presto presentate. Del procedere e dei risultati dell'esplorazione doveva invece informare direttamente il ministro; lo fece con dettagliate lettere-relazioni (ne sono rimaste sette). Lasciata Lisbona il 3 febbraio 1783, il 28 Feijó sbarcò nell'isola di São Nicolau, dove fu accolto dal vescovo Francisco de São Simão, da pochi mesi governatore di Capo Verde, con il quale ad aprile si spostò nell'isola di Santiago; vi rimase circa un mese a preparare la sua prima spedizione, nel corso della quale visitò le isole di Brava (maggio) e Fogo (giugno 1783-febbraio 1784), dove fece importanti raccolte, ma incontrò anche le prime difficoltà per la mancanza di reti per catturare gli animali, di alcol per conservare gli esemplari, di casse per spedirli. Le inascoltate lamentele di Feijó per la mancanza di aiuti, libri e attrezzature appropriate saranno una costante del suo viaggio - quasi un'odissea -, come lo saranno l'insoddisfazione di Vandelli per la quantità e la cattiva conservazione delle raccolte (ovvia conseguenza del modo in cui Feijó era costretto ad operare) e del ministro, che attendeva risultati più concreti e suggerimenti per lo sfruttamento minerario delle isole. A Fogo, dove tra l'altro scalò il vulcano Pico, la cima maggiore dell'arcipelago con i suoi 2829 metri, Feijó per altro mise insieme un primo erbario e una cassa di piante vive, raccolse minerali, rocce vulcaniche, resine, gomme e non trascurò notizie economiche, etnografiche e geografiche. Al suo ritorno a Santiago, invece che con affabile vescovo, morto durante l'estate (Feijó sospettava senza mezzi termini che fosse stato assassinato), si trovò a confrontarsi con il governatore supplente, il colonnello João Freire de Andrade, con il quale ebbe sempre rapporti conflittuali. Lo stesso avveniva non di rado con le autorità locali, che non capivano lo scopo del suo viaggio, lo sospettavano di essere una spia e una volta arrivarono persino a minacciarlo di morte. Penosa era anche la sua situazione economica, con il ministero che pretendeva che a pagargli lo stipendio fosse l'amministrazione coloniale, e quest'ultima che rifiutava i pagamenti con cavilli burocratici. Eppure, il coraggioso naturalista non demordeva. Rimasto a Santiago appena il tempo necessario per spedire a Lisbona i materiali raccolti a Brava e Fogo, si spostò a São Nicolau, che esplorò per un anno, visitando anche Santa Luzia e altre isole vicine, inclusi gli isolotti di Raso e Branco da cui riportò lo scinco gigante di Capo Verde Chioninia coctei, oggi estinto. Nuovamente a Santiago nell'aprile 1785, constatò con sollievo che il tirannico colonnello era stato sostituito da António de Faria e Maia, con il quale invece ebbe rapporti cordiali. Fu forse su sua richiesta che tra maggio e giugno andò a Santo Antão, un'isola settentrionale con orografia complessa e valli interne di difficile accesso, per visitare la fabbrica reale di anil (estratto delle foglie di Indigofera tinctoria) sulla quale scrisse una memoria più tardi pubblicata negli atti dell'Accademia delle scienze. Passò poi a São Vicente, dove rimase circa un mese. Ad agosto era a Santiago, da dove spedì a Lisbona 24 casse con le raccolte di Santo Antão e 3 con quelle di São Vicente. Il soggiorno nell'isola principale si protrasse questa volta per sette mesi; nel marzo 1786 Feijó tornò a Brava per fare raccolte di salnitro, su richiesta di Mattiazzi che aveva giudicato insufficienti per l'analisi i campioni raccolti nella visita precedente. Ritornò quindi a Fogo per raccogliere campioni di rocce vulcaniche e osservare i crateri formatosi in seguito alla recente eruzione del gennaio 1785, trattenendosi nell'isola di nuovo per un anno, dall'aprile 1786 all'aprile 1787. Creò un secondo erbario, meno ricco di quello precedente, ma con parecchie specie nuove. Tornò poi a Santiago, dove si trattenne per circa un anno, dedicato a scrivere una importante memoria sul vulcanismo di Fogo e un fascicolo sulle piante inedite da lui raccolte nei suoi viaggi, intitolato Plantae Insulanae, nelle intenzioni preludio a un'opera più ampia che purtroppo non scrisse mai. Il manoscritto di una dozzina di pagine conteneva tra l'altro quattro nuovi generi monotipici. Trasmesso all'Accademia delle scienze di Lisbona, fu giudicato insufficiente e pubblicato solo anni dopo in un fascicolo miscellaneo. Tra maggio 1788 e gennaio 1789, Feijó visitò ancora le isole settentrionali, quindi, giudicando terminato il suo lavoro scientifico, chiese di essere richiamato a Lisbona; come si espresse, quello a Capo Verde era un esilio a cui era stato condannato senza colpa. Nonostante reiterasse la richiesta, poté partire solo alla fine del 1795, quando la moglie riuscì a ottenere il suo rientro rivolgendosi direttamente alla regina. Per vivere, mentre a Lisbona sembravano essersi dimenticati di lui, Feijó dovette rassegnarsi a integrarsi nell'amministrazione coloniale, come segretario del governatore, e nell'esercito, come sergente maggiore della fortezza di Ribeira Grande. Per un certo periodo gestì persino una fabbrica di pesce secco. Tornato a Lisbona all'inizio del 1796, vi ritrovò l'amico Ferreira, che dopo il ritorno dal Brasile aveva fatto carriera e alla morte di Mattiazzi era stato nominato direttore ad interim del Museo. Nella capitale frequentò l'Accademia delle scienze, dove lesse il notevole Ensaio económico sobre as Ilhas de Cabo Verde (pubblicato solo nel 1815), scrisse la relazione del suo viaggio intitolata Itinéraire philosophique e riordinò l'erbario in vista dell'inserimento nell'erbario collettivo dei "viaggi filosofici". Nel 1798 lo mostrò al botanico tedesco Heinrich Friedrich Link, in visita ad Ajuda, che lo apprezzò, ma in privato espresse un giudizio sprezzante sulle competenze botaniche del collega brasiliano. Nel 1799 Feijó, che come abbiamo visto già a Capo Verde era entrato nell'esercito, fu nominato sergente maggiore delle milizie della capitaneria di Ceará in Brasile. In un Portogallo in cui la figura professionale del naturalista stentava ad affermarsi, era un escamotage per assicuragli uno stipendio e i privilegi di cui godevano i militari. In realtà, il suo compito era dirigere un laboratorio di estrazione del salnitro a Tatajuba, sui monti Cocos. Presto l'impresa si rivelò economicamente infruttuosa e Feijó, che fin dall'arrivo in Ceará aveva iniziato ad esplorarne la fauna e la flora, intensificò il suo interesse per la raccolta di esemplari botanici, soprattutto tra il 1803 e il 1806, quando gli fu richiesto di procurare semi sia per l'orto botanico di Ajuda sia per quello di Berlino, in base a un accordo tra le monarchie portoghese e prussiana. La flora del Cearà, ricca di endemismi della foresta arida nota come caatinga, è in effetti assai peculiare. Il soggiorno di Feijó in Ceará si protrasse per diciassette anni, durante i quali egli dovette affiancare alle ricerche naturalistiche, economiche ed etnografiche crescenti impegni militari, se nel 1811 fu promosso luogotenente colonnello del primo reggimento di cavalleria della milizia della capitaneria del Ceará. Nel 1814 pubblicò sul giornale letterario di Rio de Janeiro O Patriota la relazione ufficiale delle sue ricerche (Memória sobre a capitania do Ceará). Intorno al 1818, tornò a Rio de Janeiro, passò al corpo degli ingegneri e fu nominato professore di storia naturale all'Accademia militare reale. Iniziò a scrivere una Flora Cearense, rimasta purtroppo incompleta e manoscritta al momento della sua morte nel 1824.  Un frutto tropicale, ma non troppo Dal punto di vista scientifico, i "viaggi filosofici" furono, se non un fallimento, un'occasione mancata. I materiali si accumularono nei magazzini del Museo di Ajuda e ben poco venne pubblicato (le poche memorie di Feijó, per quanto assai parziali, sono una felice eccezione); nel 1808, nell'ambito dell'effimera occupazione francese, Geoffroy Saint-Hilaire fu inviato a Lisbona a requisire le collezioni del Museo e riuscì a farsi consegnare da Vandelli 17 casse di esemplari d'erbario provenienti dal Brasile e più in generale dai "viaggi filosofici". Tra di essi anche un erbario di Capo Verde, senza indicazione del raccoglitore. Negli anni '40 sarebbe stato studiato da Philip Barker Webb, che però ignorava risalisse a Feijó. Tuttora conservati all'Hérbier national parigino, i circa 500 esemplari sono pressoché tutto ciò che rimane delle raccolte del botanico brasiliano, essendo andati dispersi quelli di Lisbona. I pur importanti contributi di Feijó alla conoscenza delle flore del Capo Verde e del Cearà furono presto dimenticati (la loro riscoperta è piuttosto recente). Stupisce dunque che nel 1858 il botanico tedesco Otto Carl Berg gli abbia dedicato il genere Feijoa, purtroppo senza indicare la motivazione in modo esplicito. Egli lo stabilì sulla base di esemplari raccolti da Sellow nel Brasile meridionale, non lontano dalla frontiera con l'Uruguay, una zona lontanissima da quelle esplorate da Feijó nel nord-est brasiliano. Forse la dedica si deve al ricordo della collaborazione di Feijó con l'orto botanico di Berlino, o alla mediazione di von Martius che incluse una breve nota su di lui in Herbarium florae Brasiliensis, in cui lo ricorda erroneamente come direttore del gabinetto di storia naturale di Rio de Janeiro. Feijoa (famiglia Myrtaceae) è un genere monospecifico, rappresentato unicamente da Feijoa sellowiana, un arbusto o piccolo albero largamente coltivato per l'aspetto ornamentale e soprattutto per i frutti, noti come feijoa o più raramente guaiva brasiliana o guaiva-ananas, anche se non ha alcuna parentela con la vera guaiva. In siti e cataloghi è comunemente chiamata con il vecchio sinonimo Acca sellowiana; in effetti, per qualche decennio il genere Feijoa confluì in Acca, ma di recente è stato ripristinato sulla base di dati molecolari che ne hanno dimostrato l'indipendenza. Nativo degli altopiani del sud del Brasile, di Paraguay, Uruguay e Argentina settentrionale, è relativamente rustico e ben si adatta al clima mediterraneo. Tende a ramificarsi fin dalla base, formando un arbusto sempreverde dal portamento elegante. Le foglie, coriacee e lucide, sono argentee nella pagina inferiore e verde chiaro in quella superiore. Nella primavera inoltrata produce una copiosa fioritura di fiori con quattro petali carnosi bianco-rosato, profumati ed eduli, con lunghi stami color corallo, seguiti da frutti ovali, più o meno della dimensione di un uovo, con buccia verde e aromatica. La polpa, bianco-giallastra, di consistenza gelatinosa, con un sapore che ricorda quello dell'ananas e delle fragole, circonda numerosi semi. Solitamente, si consuma direttamente dal frutto con un cucchiaino, ma può anche essere usta per succhi e confetture. I frutti riescono a maturare anche in gran parte del nostro paese, ma perché la pianta fruttifichi è necessario piantarne almeno due esemplari di diverse varietà o ricorrere a varietà innestate autofertili. È largamente coltivato in diversi paesi dal clima temperato, tra cui la Nuova Zelanda che ne è il massimo produttore, ma i frutti sono per lo più prodotti per il mercato locale, per la brevità del periodo ottimale di raccolta e la difficoltà a mantenerli maturi in buone condizioni. Ricchi di vitamine e antiossidanti, poveri di grassi e di zuccheri, sono considerati salutari, oltre che deliziosi al palato e all'olfatto.

0 Comments

Trasportati dalle correnti dell'Oceano Indiano, i giganteschi semi del cocco di mare, o coco de mer, una rara palma endemica delle Seychelles, approdano talvolta su rive lontane, dove le loro curiose forme anatomiche, del tutto simili a un bacino femminile, insieme all'origine misteriosa, non hanno mancato di alimentare leggende. Rari ed ambiti, divennero anche un ricercatissimo oggetto di collezione. Il mistero della loro provenienza fu svelato solo nella seconda metà del Settecento quando i francesi esplorarono e colonizzarono l'arcipelago. Commerson, che poté studiare alcuni semi portati a Mauritius, fu il primo ad assegnarla ad un genere proprio, Lodoicea, cui accoppiò l'inconsueto epiteto callypige, "dalle belle natiche". Tuttavia i più pudibondi botanici ottocenteschi lo abbandonarono, preferendo, per una serie di circostanze, una denominazione geografica derivata non dal luogo dove cresce, ma da uno dei tanti approdi dei suoi semi, le Maldive. La palma delle Seychelles porta dunque il nome fallace Lodoicea maldivica. Resta da chiarire l'etimologia del generico Lodoicea; in mancanza delle note di Commerson, andate perdute, non resta che affidarsi alle ipotesi. La più probabile è che si tratti di una dedica al re Luigi XV che di Commerson, in quanto botanico del re, era anche il datore di lavoro. Sarebbe la più banale delle dediche encomiastiche, se non fosse proprio quell'epiteto imbarazzante. Che, però, vista la scandalosa vita privata del sovrano, forse non è per nulla fuori posto.  Una pianta leggendaria Lodoicea maldivica è una rara palma endemica delle Seychelles, nota come cocco di mare, o anche coco de mer, una denominazione che riflette antiche credenze sulla sua origine. Quando i frutti delle piante che crescono sulla riva del mare cadono in acqua, molto pesanti e densi (pesano tra i 15 e i 20 kg) affondano e si adagiano sul fondale; dopo parecchio tempo, il guscio cade e l'enorme seme (il più grande del regno vegetale) incomincia a decomporsi producendo gas che lo fanno affiorare. Ora può galleggiare e, trasportato dalle correnti dell'Oceano indiano, approda a rive lontanissime dal suo luogo di nascita. A differenza del seme della noce di cocco, non è più vitale e la sua presenza in luoghi dove non c'è nessun albero che lo produca ha alimentato miti e leggende. In Malesia si credeva che fosse il frutto di un albero sottomarino, detto Pausengi, sulle cui fronde faceva il nido il mitico uccello Garuda, metà uomo e metà aquila, il cui equivalente nei paesi islamici è il colossale Roc. Consideriamo poi che questo seme è molto speciale non solo per le dimensioni: bivalve, ha una forma che evoca sorprendentemente la parte inferiore del corpo femminile: visto di fronte, il ventre e il bacino; di dietro, le natiche, come ci ricorda un'altra denominazione francese, coco-fesses, "cocco natiche". Gli strani semi si trovavano talora lungo le spiagge di India, Sri Lanka e Maldive. In India erano venduti per cifre altissime e contesi tra i potentati. Nelle Maldive erano considerati di proprietà del re e chi se ne fosse appropriato era passibile di pena di morte: i sovrani dell'arcipelago ne fecero oggetto di un lucroso commercio, vendendole in Indonesia, in Giappone e in Cina, dove si attribuivano loro proprietà mediche come antiveleno e afrodisiaco. Al loro arrivo nell'Oceano Indiano, anche gli europei ne furono colpiti. La prima testimonianza europea è quella di Garcia de Orta che nel 1563 in Colóquios dos Simples e Drogas he Cousas Medicinais da Índia [...] li descrive come coco das Maldivas. Anche Camoes li menziona nei Lusiadi. Pochi anni dopo l'imperatore Rodolfo II riuscì a procurarsene un esemplare per la sua Wunderkammer sborsando 4000 fiorini d'oro. Nel 1602 il sultano di Banten, per sdebitarsi con l'ammiraglio olandese Wolfert Hermanssen, che lo aveva aiutato contro i portoghesi, gli fece dono di una noce, ma prima ordinò che fosse privata della parte superiore, per non offendere la sua modestia. Nella seconda metà del Seicento, la storia dell'albero sottomarino venne riportata con il dovuto scetticismo nell'Herbarium amboinicum di Georg Everhard Rumphius, che battezzò la pianta Cocus maldivicus: ecco l'origine dell'epiteto che porta ancora, nonostante non cresca nelle Maldive. Come ho anticipato, la sua patria sono infatti le Seychelles. Oggi è presente soltanto a Praslin, la seconda isola per grandezza dell'arcipelago, e nel vicino isolotto di Cousin; in passato, la sua distribuzione era lievemente più ampia, ma non si è mai spinta oltre questo angolo delle Seychelles. Fino a quando non venne colonizzato dai francesi nella seconda metà del Settecento, l'arcipelago, situato a metà strada tra il Madagascar e le Mascarene, era disabitato, salvo offrire punti di sosta e rifugio temporaneo a mercanti e pirati. L'isola dove cresce la nostra palma nel 1744 fu cartografata dall'esploratore francese Lazare Picault che la battezzò appunto "isola delle palme", vedendo che era quasi interamente ricoperta da fitti palmeti; nel 1768 fu esplorata da Marion Dufresne che la rinominò Praslin, in onore del ministro della marina, César Gabriel de Choiseul-Chevigny, duca di Praslin (cugino del duca di Choiseul, il segretario di stato di Luigi XV). L'agrimensore della spedizione, un certo Barre, raccolse una trentina di noci e le portò con sé all'Ile de France; almeno alcune finirono nel gabinetto di curiosità di Poivre, dove le vide e le studiò Philibert Commerson. L'anno successivo, un altro membro della spedizione, Jean Duchemin, tornò nell'isola e raccolse una grande quantità di noci, che andò a vendere in India, determinando un crollo del loro valore. Le leggende, comunque, non erano finite: come molte palme, il cocco di mare è una pianta dioica. Il fiore degli alberi maschili è un lunghissimo spadice della forma fallica. Fu così che nacque la diceria che, nelle notti di tempesta, essi si sradicassero per raggiungere le femmine e accoppiarsi con loro. Ma guai a chi avesse assistito alla scena: sarebbe morto o avrebbe perso la vista. Non è finita: nel 1881 il generale inglese Charles George Gordon visitò le Seychelles e fu talmente colpito dall'esuberante vegetazione della Vallée de Mai nell'isola Praslin da concludere che questa era la vera sede del Paradiso terrestre. E la mela offerta da Eva ad Adamo era una noce di coco de mer. Dal che si conclude che Eva era molto forzuta, visto il peso di quel frutto (per altro privo di ogni pregio alimentare).  Un eponimo che porta fuori strada Forse nel 1771 o nel 1772 Sonnerat visitò le Seychelles, ed ebbe modo di osservare, disegnare e descrivere il "grande palmizio dell'isola Praslin volgarmente detto cocco di mare". Egli era convinto appartenesse al genere Borassus e lo battezzò B. macrocarpus. Da parte sua, Commerson riteneva appartenesse a un genere proprio, e creò una denominazione molto originale, che commenterò più avanti: Lodoicea callypyge. Nel 1791 Georg Friedrich Gmelin pubblicò la pianta come Cocos maldivica, riprendendo la denominazione di Rumphius. Purtroppo la descrizione di Sonnerat non rispetta le regole e quella di Commerson è andata perduta; la sua denominazione fu pubblicata solo molti anni dopo, nel 1805, da Saint-Hilaire. Due anni dopo, La Billardière tentò di correggere il tiro rinominando la specie Lodoicea sechellarum, L. delle Seychelles. Purtroppo il danno era fatto: il primo eponimo valido era quello di Gmelin e in base alla legge della priorità nel 1887 Peerson ufficializzò il nome "sbagliato" che porta ancora, Lodoicea maldivica, L. delle Maldive. Spiegato l'eponimo, è ora di occuparci del nome generico. Come abbiamo visto, Commerson lo accoppiò a un nome specifico inconsueto: callypige, dal gr. calli- "bello" e pigé "natica", attributo di Venere dalle belle natiche. Basta osservare il famoso seme del coco de mer per capire perché. Del resto un aneddoto, non so quanto fondato, vuole che Bougainville, visitando il gabinetto di curiosità di Poivre a Parigi, abbia proposto di chiamarlo Cucul la Prasline. Da dove viene invece Lodoicea? Perdute le note di Commerson e senza altre testimonianze (contrariamente a ciò che scrivono alcuni, né Saint Hilaire né La Billardière si pronunciano in merito), dobbiamo affidarci alle ipotesi. La prima vuole che si tratti di un nome mitologico: evocherebbe Laodice, tirata in ballo come la "più bella delle figlie di Priamo". E' vero che Commerson non rifuggiva dai nomi derivati dal mito (è suo, ad esempio, Hebe), ma non si capisce come un ottimo latinista come lui abbia potuto stravolgere le leggi della fonetica e derivare da Laodice Lodoicea anziché *Laodicea; senza contare che in nessun testo antico si parla del lato B della bella principessa troiana.  Un omaggio o uno sberleffo? Regolarissima è invece la derivazione di Lodoicea da Lodoicus, una delle forme latine di Luigi / Lodovico, in concorrenza con il più comune Ludovicus. Chi potrebbe essere questo Luigi se non il re cristianissimo, sua maestà Louis XV, ovvero il datore di lavoro di Commeson, botaniste du roi? Ovviamente le perplessità sono molte: intanto in medaglie e iscrizioni il sovrano ha sempre usato la forma Ludovicus; inoltre sembra oltraggioso, o per lo meno maldestro, accostare al regio nome un epiteto così scandaloso. Ricordiamoci però della personalità di Commerson: era un noto gaffeur, non aveva peli sulla lingua ed era uno spirito anticonformista. D'altra parte, la noce di coco de mer è stato per secoli un ambitissimo dono regale; le palme, poi, sono simbolo di vittoria e sono spesso associate ai sovrani, e da questo punto di vista Ladoicea maldivica, con la sua altezza che può superare i 30 metri e foglie lunghe più di dieci, certo non sfigura. Luigi XV non ha mai usato il nome Lodoicus, ma lo hanno fatto molti re di Francia prima di lui: è una forma un po' arcaica, ma perfettamente documentata, che potrebbe persino essere considerata un omaggio, la rievocazione di un passato glorioso. Potrebbe però anche essere uno sberleffo, se consideriamo alcuni aspetti della personalità del possibile dedicatario. E' noto che Luigi XV era poco interessato agli affari di stato, e combatteva la noia collezionando favorite ed amanti. La sua condotta sessuale era oggetto di pettegolezzi e pasquinate e a corte tutti sapevano che il modo migliore per fare carriera era contribuire alle regali distrazioni. Sicuramente era un intenditore di bellezze femminili, incluse le belle natiche. Nel 1752, il pittore François Boucher dipinse un nudo femminile, conosciuto come La jeune fille allongée ("La ragazza sdraiata") o L'odalisque blonde ("L'odalisca bionda") che ritrae un'adolescente formosa e indubbiamente callipigia. Si tratta di un ritratto della quindicenne Louise O'Murphy, che secondo la testimonianza di un ispettore di polizia che indagò sulla famiglia della ragazza, fu commissionato dal marchese di Marigny, il fratello minore di Mme de Pompadour. Quando il re vide il dipinto, chiese di conoscere l'originale, che trovò anche più bello del quadro. Per due anni, dal 1753 al 1755, Louise fu una delle sue petites maitresses, come venivano chiamate le amanti non ufficiali che non venivano presentate a corte e alloggiavano discretamente in una delle case del Parc-aux-Cerfs a Versailles. Questa storia Commerson doveva conoscerla meglio di noi: a riferirgliela, di prima mano, sarà stato proprio il marchese, che per un ventennio fu sovrintendente degli edifici e dei giardini reali; il botanico lo frequentò nei suoi anni parigini e gli dedicò il genere Marignia, oggi sinonimo di Protium. Naturalmente non è una prova, ma almeno un indizio. D'altra parte, Luigi XV tutto sommato un genere botanico se lo merita. Per quanto annoiato, frivolo e superficiale, era interessato alle scienze e finanziò, oltre al viaggio di Bougainville, altre spedizioni scientifiche, la più importante delle quali è sicuramente la Missione geodetica franco-spagnola. Inoltre, volle al Trianon un orto botanico che in pochi anni divenne uno dei più importanti del mondo. Anche questa è una storia interessante. Intorno al 1750, avendo saputo che uno dei suoi cortigiani preferiti, il duca di Noialles, aveva messo a disposizione del medico Louis Guillaume Le Monnier e del giardiniere Antoine Richard una parte del suo parco di Saint Germain en Laye perché sperimentassero nuove tecniche di coltivazione e creassero un orto botanico all'avanguardia, il re volle visitarlo. Ne fu ammirato e chiese di conoscere Le Monnier; senza nessun preavviso, il dottore fu convocato e quando si trovò di fronte al sovrano, svenne per l'emozione. Luigi XV lo nominò suo medico personale e, insieme a Richard, lo incaricò di creare un orto botanico al Trianon. Certo non disprezzava il Jardin des Plantes, creato dai suoi antenati; ma viveva a Versailles e da Parigi si teneva il più lontano possibile. Quest'uomo incostante e annoiato per una volta si appassionò: le serre si moltiplicarono e da tutto il mondo arrivarono piante rare che fecero crescere rapidamente il giardino, che arrivò ad accogliere 4000 specie, organizzate secondo il sistema linneano. Di Linneo, infatti, Luigi XV era un fervente ammiratore. Nel 1771, quando il principe ereditario di Svezia, il futuro re Gustavo III, gli fece visita, si congratulò con lui per avere un suddito tanto eminente e gli affidò i semi delle piante più rare (alcune fonti dicono che le raccolse di sua mano) da consegnare al grande botanico. Purtroppo quel giardino bellissimo ebbe vita breve. Alla morte del vecchio sovrano, il nipote Luigi XVI donò questa area del parco alla moglie Maria Antonietta, che fece spianare l'orto botanico per sostituirlo con un giardino all'inglese, a cornice del suo universo privato di finta pastorella. Come avrebbe reagito Luigi XV se fosse stato informato dell'insolita dedica (morì di vaiolo circa un anno dopo Commerson)? ne sarebbe stato indignato? o al contrario lusingato o addirittura divertito? E' inutile chiederselo: era un uomo impenetrabile e imprevedibile, oltre che pieno di contraddizioni. La storia l'ha condannato per aver disonorato la monarchia con la sua condotta scandalosa, per aver perso le colonie in guerre disastrose, per aver lasciato il potere in mano a cortigiani corrotti, per aver lasciato incancrenire i problemi sociali e finanziari del paese. Ma, almeno per la botanica, è un benemerito. Un suo breve profilo nella sezione biografie.  Una palma patrimonio dell'Umanità Per concludere, ancora due parole su Lodoicea maldivica, unica specie del genere Lodoicea, famiglia Arecaceae. E' indubbiamente la pianta dei record: il suo frutto e il suo seme sono i più pesanti dal mondo (per lo meno, allo stato selvatico); il suo fiore femminile è il più grande tra le palme, mentre quello maschile è uno spadice di oltre un metro in grado di produrre polline per dieci anni di seguito. Da record anche il cotiledone germinato, che può allungarsi fino a quattro metri. Produrre frutti e semi così grandi comporta un enorme dispendio energetico; ciascuna pianta in media non ne porta più di sette alla volta, e circa una centinaio in tutta la sua vita. Come abbiamo visto anche la sua altezza e la lunghezza delle fronde sono ragguardevoli: lunghe 10 metri e oltre, possono coprire un'area di dieci metri quadrati. Un'altra caratteristica di questa palma è la sua lentezza, e, correlata ad essa, la sua longevità. Prima di arrivare a maturità e fiorire, passano da 25 a 50 anni; ciascun frutto, per maturare, richiede da sei a dieci anni. Quando poi cade a terra, ci metterà almeno due anni a germinare. In compenso, a meno di essere distrutte dall'uomo o da eventi avversi, queste palme possono vivere e produrre fiori e frutti per 800 anni. Prima dell'arrivo degli europei, Lodoicea maldivica costituiva la specie dominante delle isole Praslin e Cousin e di altri isolotti circostanti, ed era presente in una varietà di habitat dalla costa fino alle zone più alte. Deforestazione, incendi, attività umane l'hanno fatta sparire nelle isole minori e ne hanno ridotta la presenza a una sola stazione a Cousin e a due a Praslin. La più importante, e la sola dove i palmizi formano ancora una foresta densa e continua, è la Vallée de Mai di Praslin, dove Gordon collocò l'Eden. Oggi è una riserva naturale, che a partire dal 1983 fa parte dei Patrimoni dell'Umanità Unesco. Qui Lodoicea maldivica cresce in formazioni miste con altre quattro palme endemiche (Deckenia nobilis, Phoenicophorium borsigianum, Nephrosperma vanhoutteanum e Verschaffeltia splendida) e alberi dicotiledoni endemici (Paragenipa wrightii, Canthium bibracteatum, Syzygium wrightii e Erythroxylum sechellarum). E' l'habitat di felci, briofite e licheni e di una sorprendente serie di endemismi animali: il pappagallo nero delle Seychelles Coracopsis nigra barklyi, cinque gechi dei generi Phelsuma e Ailuronyx, i due camaleonti Calumma tigris e C. seychellensis, la chiocciola Pachnodus praslinus. La salvaguardia della Vallée de mai riveste anche una grande importanza economica: è stato calcolato che il 40% dei turisti che visitano le Seychelles acquistano il biglietto d'ingresso alla riserva. Anche la vendita delle noci (oggi fortunatamente regolamentata, dopo che questo commercio aveva dato un ulteriore colpo alla sopravvivenza della specie) comporta un notevole giro d'affari. Il prezzo, ovviamente, è molto variabile in base alle dimensioni e alla qualità, e non è affatto economico, anche se non è paragonabile a quello che toccava prima della colonizzazione delle Seychelles, quando una sola noce poteva costare quanto una casa. In gioventù, Joseph Dombey fu un uomo amabile, di notevole prestanza fisica e di mente acuta, uno scienziato versatile e un botanico appassionato; ma dalla grande spedizione in Sud America da cui si attendeva sicura gloria (è ironico che tutti la chiamino Spedizione di Ruiz e Pavón e non, come sarebbe giusto, Spedizione di Ruiz, Pavón e Dombey) fu totalmente distrutto nella salute fisica e mentale e nella stessa reputazione. Intorno a lui e alle sue piante scoppiò un caso diplomatico internazionale, l'affare Dombey, che coinvolse tre paesi in un momento storico delicatissimo: la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna. Ne vedremo qui la prima fase, quella di cui fu protagonista diretto. Unica consolazione in una vita infelicissima lo spettacolare genere Dombeya, dedicatogli da uno spagnolo che non si faceva condizionare dal nazionalismo, l'abate Cavanilles.  Una spogliazione o il rispetto di un contratto? Come ho raccontato in questo post, mentre i suoi compagni proseguivano le ricerche in Perù, il 14 aprile 1784 Joseph Dombey si imbarcò con le sue collezioni sul Peruano, lo stesso vascello che sei anni prima lo aveva condotto a Callao con Ruiz e Pavón. Portava con sé l'erbario, le descrizioni, le collezioni di conchiglie e minerali, reperti archeologici e etnografici; le raccolte degli spagnoli, molto più copiose delle sue, viaggiavano su una nave più piccola, la San Pedro de Alcantara. Il viaggio fu particolarmente lungo e difficile. Le due navi, partite insieme, ben presto furono costrette a separarsi . Appena superato Capo Horn, il Peruano fu investito dai venti contrari e solo con grande difficoltà riuscì a raggiungere Rio de Janeiro, dove dovette essere riaddobbato. Dombey, malato da tempo, versava in uno stato di grave prostrazione fisica a causa della dissenteria e dello scorbuto. Il soggiorno in Brasile, che si protrasse dall'inizio di agosto alla fine di novembre, gli permise di recuperare in parte la salute e di integrare le sue collezioni, soprattutto con acquisti di pietre preziose, uccelli impagliati e farfalle. E' dunque soltanto il 28 febbraio 1785 che un Dombey esausto e frastornato sbarca finalmente a Cadice; lo accoglie la notizia che, per ordine di Galvez, il Ministro delle Indie, le sue 78 casse verranno poste sotto sequestro in un locale della dogana. Poco dopo si viene a sapere che la San Pedro de Alcantara, per evitare il naufragio, è stata costretta a gettare a mare tutto il carico: le collezioni di Ruiz e Pavón sono perdute. In virtù di una clausola del contratto stipulato con la Spagna nel 1777, Dombey si era impegnato a consegnare metà delle sue collezioni all'orto botanico di Madrid. E' possibile che egli pensasse in tutta sincerità di aver già assolto questo obbligo con gli esemplari scambiati in Perù e in Cile con Ruiz e Pavón; è sicuramente con costernazione che ad aprile apprende che la Spagna intende rispettare alla lettera la clausola, imponendogli di spartire le sue raccolte per reintegrare il carico perduto della San Pedro de Alcantara. Obbedendo alle indicazioni che arrivano da Parigi, Dombey si rassegna, tanto più che, raccoglitore scrupolosissimo, ogni volta che gli è stato possibile ha conservato nel suo erbario dodici esemplari di ciascuna pianta; da Madrid però arriva una seconda richiesta, ancora più dolorosa: si chiede al botanico francese di promettere di non pubblicare nulla fino al ritorno dal Perù di Ruiz e Pavón, sempre sulla base del contratto del 1777. Dombey cerca di resistere, o per lo meno di temporeggiare, in attesa di istruzioni da Parigi; temendo il sequestro dei suoi diari di campo, li affida al capitano di una nave francese in partenza per la Francia. Di una cosa è certo: dietro tutti questi maneggi c'è una persona: Casimiro Gomez Ortega che ha organizzato tutto il complotto per riservare a se stesso (o ai suoi protetti) la gloria della pubblicazione della flora peruviana. Purtroppo per Dombey, per la diplomazia francese una collezione di piante secche o una pubblicazione botanica in più o in meno non valgono una crisi diplomatica: gli ingiungono di accettare tutto, anzi il Jardin des Plantes si impegna a non pubblicare prima degli spagnoli le specie inedite nate nel giardino dai semi inviati da Dombey dal Sud America. E qui l'"affare Dombey" si tinge di giallo. Il povero botanico si sente tradito, abbandonato, vittima di una congiura; sostiene di aver subito un attentato, che una persona che gli assomigliava è stata uccisa davanti alla sua porta. La sua partenza da Cadice, dopo dieci mesi di soggiorno forzato, è quasi una fuga. Imbarcatosi sulla Jeune Henry per le Havre con le 36 casse che gli restano, rientra a Parigi il 13 ottobre 1785.  Un uomo piegato e distrutto, una fine tragica L'uomo che rivede infine la dolce Francia è il fantasma del giovane e promettente botanico che ne era partito nove anni prima. Quel giovanotto dal carattere amabile è oggi un uomo ombroso, sospettoso, afflitto da un (giustificato?) complesso di persecuzione; sparite sono la forza fisica e l'acutezza del pensiero. Ben presto è travolto dalla depressione, tanto che, quando Jussieu gli offre il seggio dell'Accademia delle Scienze lasciato vacante dalla morte di Guettard, rifiuta; poco dopo (siamo all'inizio del 1786) lascia Parigi per cercare sollievo prima a Gex, poi a Lione, infine a Tullins. Nelle lettere che invia agli amici, sfoga il suo umore nero e l'odio per i suoi persecutori veri o presunti, ovvero Ortega e Galvez, Prima di lasciare Parigi, tuttavia, ha consegnato l'erbario e le sue note al Jardin des Plantes; Buffon a sua volta li ha trasmessi a L'Héritier de Brutelle, che l'anno prima ha pubblicato alcune delle "specie proibite" nate dai semi di Dombey al Jardin des Plantes in Stirpes novae; L'Héritier si mette al lavoro e annuncia la pubblicazione di una Flora peruviana. Gli spagnoli la prendono male (tornerò su questa seconda parte dell'affare Dombey in un prossimo post) e il povero Dombey è costretto a giustificarsi con il ministro Calonne, cui giura di non saperne nulla. Si sente sempre più vittima di un complotto, al punto che scrive ad André Thouin (da sempre il suo amico più caro) che è deciso ad abbandonare la Francia per sottrarsi ai suoi persecutori. Ritornato a Lione, in una crisi di disperazione nell'ottobre 1786 brucia tutti i suoi manoscritti. Vanno in fumo nove anni di osservazioni sui minerali, la geografia, la meteorologia, le miniere, il chinino e altri argomenti studiati dal versatile e sfortunato scienziato. Per sei anni vive una vita oscura di provincia. Chi lo visitò in quel periodo, come il botanico Villars, lo descrive come un uomo triste, chiuso, che ha abbandonato la lettura, gli studi, la vita pubblica, disinteressato anche agli eventi politici che scuotono il paese. Unica traccia dell'uomo del passato è il soccorso che come medico continua a prestare agli ammalati più indigenti. Furono forse i terribili eventi di cui fu teatro Lione durante il Terrore a riaccendere in lui il desiderio di partire e, allo stesso tempo, di servire nuovamente la scienza e la sua patria. A offrirgliene l'occasione fu Thomas Jefferson, all'epoca Segretario di Stato degli Stati Uniti. Tra le urgenze del nuovo stato c'era quello di uniformare il sistema dei pesi e delle misure, diverse da un angolo all'altro del paese. L'illuminista Jefferson era favorevole all'adozione del razionale sistema metrico decimale, che era stato da poco introdotto nella Francia rivoluzionaria; si rivolse perciò alla repubblica sorella perché inviasse un esperto. La scelta cadde sul nostro Dombey, che il 24 nevoso (17 gennaio 1794) partì da Le Havre su un brigantino statunitense, portando con sé un peso campione del chilogrammo. Costretto da una tempesta a riparare in Guadalupa, si trovò nel bel mezzo di uno scontro tra sostenitori e avversari della rivoluzione che lo trassero in arresto come inviato ufficiale della repubblica; liberato dai filo rivoluzionari, poté poi reimbarcarsi sul brigantino che lo aveva condotto nell'isola, ma appena la nave uscì dal porto fu catturata da vascelli corsari britannici. Dombey fu fatto prigioniero e condotto nell'isola di Montserrat. Così non giunse mai negli Stati Uniti, con due conseguenze: in quel paese tuttora si usano iarde, miglia, once e libbre, mentre Dombey, spezzato da tante disgrazie, morì in prigionia. Solo sei mesi dopo, nell'ottobre 1794, la notizia della sua morte arrivò a New York e da qui in Francia. Una sintesi della sua vita sfortunata nella sezione biografie.  Dombeya, dal Madagascar con fioriture A consolarci da questa tristissima storia, ci sono per fortuna le splendide piante del genere Dombeya. A dedicarlo al nostro sventuratissimo botanico nel 1786 fu Cavanilles, abbastanza equanime dal non farsi condizionare dalle accuse di tradimento e spergiuro che i suoi conterranei riversavamo sul povero Dombey. Un tempo incluso nella famiglia Sterculiaceae, oggi confluita in Malvaceae, Dombeya nell'attuale delimitazione è uno dei generi più ampi della famiglia, con circa 250 specie di piccoli alberi e arbusti diffusi in Africa, in Madagascar, nella penisola arabica e nelle isola Mascarene. Il centro di diversità è il Madagascar, dove si incontrano oltre 200 specie. Genere molto vasto e morfologicamente vario, cresce in habitat diversi, dal bosco tropicale alla boscaglia d'altitudine. Le foglie alternate e semplici possono essere lobate, cuoriformi, quasi rotonde, glabre o pelose; i fiori a cinque petali, simili a quelli della malva, bianchi, rosati, galli o rossi, sono raccolti in fitte cime o ombrelle pendule. Alcune specie sono coltivate come ornamentali nelle zone a clima mite. La più nota è probabilmente D. wallichii, originaria dell'Africa orientale e del Madagscar, le cui rosee infiorescenze globose le hanno guadagnato il nome improprio ma suggestivo di "ortensia tropicale". Ugualmente spettacolare grazie alle fitte cime di fiori rosa pallido con cuore porpora è la fioritura di B. burgessiae, una specie diffusa in una vasta area che si estende dal Sudan al Sudafrica, . Molto coltivato nei paesi tropicali è D. x cayeuxii, un ibrido orticolo tra le specie precedenti ottenuto dal francese Henri Cayeux nel 1895. La più stupefacente è forse un'altra malgascia, D. cacuminum, con infiorescenze rosso vivo. Qualche approfondimento su queste e altre specie nella scheda. La loro è davvero una strana coppia. Lei è una star internazionale, nata in Africa ma oggi di casa in tutto il mondo, una bellezza statuaria richiestissima in matrimoni e altre cerimonie, soggetto seducente e sensuale di grandi artisti, al centro di un giro d'affari miliardario; lui è un medico condotto di provincia, appagato dal suo piccolo mondo, che divide le giornate tra la cura dei pazienti, lo studio e le passeggiate in montagna. A unirli, è stata la tassonomia botanica. Sono il genere Zantedeschia (che i profani chiamano sbrigativamente calla) e il suo patrono, il dottor Giovanni Zantedeschi, botanico italiano del primo Ottocento.  Una schiva vita in provincia La vera calla, Calla palustris L., è una rusticissima pianta palustre presente in tutta la fascia temperata boreale, dall'Europa al Giappone all'America settentrionale. Linneo vi accostò una specie sudafricana descritta da Caspar Commelin nel catalogo del Giardino botanico di Amsterdam, che egli forse aveva vista nel giardino del suo protettore Clifford. La chiamò dunque Calla aethiopica (l'epiteto significa genericamente "africana"). Commelin l'aveva ricevuta da un suo corrispondente nel 1687, ma era già stata ritratta nel 1664 per il Jardin du Roi di Parigi. A separarla da Calla e ad attribuirla a un nuovo genere fu il botanico tedesco Curd Sprengel, sulla base di varie differenze, in particolare la forma della spata, piatta nella specie europea, avvolta su sé stessa ("cucullata") in quella africana. Nell'assegnarle un nome, decise di onorare un medico e botanico italiano, Giovanni Zantedeschi. Era nato il genere Zantedeschia, anche se il danno ormai era fatto: tutti (o quasi) continuano imperterriti a chiamarle calle. L'accoppiata Zantedeschi / Zantedeschia, del resto, è davvero singolare. Da una parte, lo vedremo meglio tra poco, c'è un medico di provincia, innamorato dei piccoli tesori botanici dei suoi monti; dall'altra un fiore statuario dalla bellezza sontuosa e innegabilmente sensuale, fonte di ispirazione per gli artisti, senza dimenticare l'importanza economica della sua coltivazione, con un giro d'affari miliardario. Giovanni Zantedeschi era nato nel 1773 a Molina, una frazione di Fumane nel Veronese, ai piedi dei Monti Lessini ; questo luogo di grande bellezza, nei cui pressi oggi sorge un parco con numerose cascate, nutrì il suo amore per la natura, per la montagna e i suo fiori. Laureatosi in medicina a Padova, dove strinse amicizia con il giovane botanico Ciro Pollini (1782-1833), divenne medico condotto prima a Tremosine sul lago di Garda, poi a Bovegno nella alta Val Trompia; questo villaggio già alpestre, circondato da monti dolomitici e posto alla convergenza di una serie di valli minori, all'epoca ancora semi isolato (vi arrivò nel 1804, quattro anni prima che fosse costruita la carrozzabile per Brescia) sembrava fatto su misura per lui. Non lo avrebbe più lasciato fino alla morte, quarant'anni dopo. Si sposò con una ragazza del posto e, oltre che come medico condotto, esercitò la professione come anatomo-patologo presso l'ospedale locale. I suoi variegati interessi scientifici (che spaziavano dall'anatomia alla micologia, dalla meteorologia all'analisi delle proprietà fisico-chimiche e terapeutiche delle acque locali) gli crearono tra i valligiani la fama di "duturù" (dottorone, gran dottore). Ma la passione dominante era la botanica, cui dedicò una decina di saggi, per lo più presentati ai soci dell'Ateneo bresciano e spesso rimasti manoscritti; si occupò di botanica applicata, studiando le piante tossiche e progettando una Flora medico-economica, ma fu soprattutto un attivo esploratore della flora delle montagne della sua piccola provincia. Cedo la tastiera all'alata prosa del suo primo biografo, Antonio Schivardi: "a tutto ardore portavasi sugli erti monti, nelle selve, in orridi dirupi e burroni ad osservare, dal rovere gigante che con l'annoso capo saluta le nubi al muschio pigmeo che tutto al suolo aderisce, per sorprendere al loro nascere, alla loro germinazione e per isvellere dal tuo regno, o natura, i misteri". Percorrendo e ripercorrendo quelle montagne (ci rimangono i racconti di due ardue escursioni nelle Alpi bresciane e bergamasche, rispettivamente nel 1825 e nel 1836) incontrò molte piante rare e non pochi endemismi, che poi inviava perché fossero conosciuti e descritti ai suoi corrispondenti: all'amico Ciro Pollini, a Giuseppe Moretti prefetto dell'Orto di Pavia, a Antonio Bertoloni, autore della celebre Flora italica. A una sola ebbe in sorte di dare il nome, Laserpitium nitidum Zant., il laserpizio insubrico; ma fu anche il primo - o tra i primi - a segnalare Ranunculus bilobus Bertol., Campanula elatinoides Moretti, Moehringia glaucovirens Bertol., Silene elisabethae Jan, Saxifraga arachnoidea Sternb., Arabis pumila Jacq, (primo rinvenimento in Italia), Campanula raineri Perpenti, Physoplexis comosa (L.) Schur (primo rinvenimento in questo settore delle Alpi). Tutte specie rare, per lo più rupicole, molte delle quali bellissime, che potete ammirare nella gallery. Rimase manoscritta la progettata Flora bresciana. Dopo una lunga vita trascorsa attivamente nel borgo montano che era divenuto la sua patria d'elezione, Zantedeschi si spense dopo breve malattia nel 1846. Lascio nuovamente la parola a Schivardi, che lo ritrae come un ottocentesco filosofo stoico: "Beato nella solitudine di Bovegno, superiore alle lusinghe e all'ira dell'instabile diva [ovvero la fortuna], straniero ad ogni pubblico e privato avvenimento, lontano dal rammaricarsi per le male opere degl'invidi, degli scioperati e dei detrattori dell'altrui fama; d'indole franca, confidente, pacifica; d'umor gioviale, di tratto cortese, dignitoso, libero, percorse la sua lunga carriera nel costante uso delle sociali virtù, nelle utili discipline, tutto raccolto nella scienza, che per dieci lustri professò ed onorò". Molina di Fumane, il suo paese natale, ho voluto onorarlo con il Museo Botanico della Lessinia, che espone circa 300 specie della Lessinia e della Valpolicella.  Una star internazionale Più del suo contributo alla conoscenza della flora di un lembo della catena alpina, a immortalare il dottor Zantedeschi è il notissimo genere che gli è stato dedicato. Non sappiamo perché Sprengel (che non ha lasciato alcuna nota in proposito) abbia scelto proprio lui; diverse fonti sostengono che fosse tra i suoi corrispondenti, ma non sono riuscita a verificare questa informazione. In ogni caso le sue scoperte dovettero dargli una modesta fama tra i botanici del tempo. Fu così che lo schivo dottore diede il nome a piante lontanissime, sotto ogni aspetto, dalle sue adorate specie rupicole. Il genere Zantedeschia Spreng, appartenente alla famiglia Araceae, comprende otto specie di erbacee con radici rizomatose provenienti soprattutto dal Sud Africa, con una sola specie che si spinge più a nord fino alla Tanzania e all'Angola; sono caratterizzate da una vistosa spata, ovvero una brattea che simula un petalo, che avvolge lo spadice, la vera infiorescenza. Molto a lungo in Europa si è conosciuta una sola specie, Z. aethiopica, che come ho anticipato arrivò negli ultimi decenni del Seicento. Piuttosto rustica, adattabile e di non difficile coltivazione, divenne presto popolare, tanto che il Dizionario di Miller (1768) la definisce "un vecchio abitante dei giardini inglesi". Dall'Europa giungerà poi nelle Americhe, in Asia e in Australia, tanto che oggi risulta naturalizzata in molti paesi a clima mite o subtropicale, divenendo in alcuni casi anche un'attiva infestante. Coltivata soprattutto per la produzione di fiori recisi, nella seconda metà dell'Ottocento diventa anche uno dei soggetti preferiti della pittura: la dipingono Henri Matisse, Emil Nolde, Diego Rivera (che la ritrae molte volte), Tamara de Lempicka e tanti altri. Il liberty ne fa un motivo ricorrente e si ispira alle sue forme avvolgenti per gioielli, vasi, lampadari. Il successo delle altre specie, che hanno rivoluzionato anche il mercato floricolo, è molto più recente. Al contrario di Z. aethiopica, che se trova le condizioni giuste è sempreverde, esse si comportano come bulbose stagionali e vanno in riposo dopo la fioritura. Molto meno rustiche, di dimensioni più contenute, portano però in regalo agli ibridatori i loro colori: non solo il bianco candido della sorella più nota, ma anche il giallo, il rosa, il rosso, il viola profondo. Grazie al lavoro assiduo degli ibridatori di Stati Uniti (che coprono circa il 50% del mercato), Paesi Bassi e Nuova Zelanda (che si contendono il 45%, lasciando a tutti gli altri le briciole), negli ultimi trent'anni sono state create centinaia di nuove varietà, vendute sempre più, oltre che come fiori recisi, come piante da interno e da aiuole. Qualche approfondimento nella scheda. Nessun mistero, nessun rovello per scoprire il legame tra l'amatissima Saintpaulia e il suo dedicatario, il barone Walter von Saint Paul: fu lui a "scoprirla", a inviarne i semi in Europa, a ricevere la dedica del nome da un botanico riconoscente. Ma, come in tutte le storie, qualche piccola sorpresa c'è. Soprattutto c'è il paradosso delle amatissime violette africane, presenti in ogni casa e quasi estinte in natura. Con un post scriptum e un'ulteriore sorpresa dell'ultima ora.  Il figlio "buon colonialista"... L'avventura coloniale della Germania in Africa comincia quando Francia e Gran Bretagna si sono già spartite quasi tutto il continente. Il cancelliere Bismarck, infatti, desideroso di non turbare gli equilibri europei, ha preferito lasciare che rimanesse un terreno di caccia, ma anche di scontro, tra le due potenze. Le cose cambiano intorno al 1884 per iniziativa di un sinistro personaggio, Carl Peters. Vissuto a lungo a Londra, dove si è imbevuto dei principi della colonizzazione e dell'imperialismo, al suo rientro in Germania fonda la Società per la colonizzazione tedesca (Gesellschaft für Deutsche Kolonisation), quindi si reca in Africa orientale, dove conclude alcuni trattati con capi locali a nome della Società, che all'inizio del 1885 si trasforma nella Compagnia dell'Africa orientale tedesca. Ottenuto il riluttante appoggio del cancelliere, all'inizio la Compagnia gestirà direttamente la colonia, ma con metodi così brutali da provocare una rivolta, sedata nel sangue dalle truppe inviate dal governo tedesco che nel 1890 trasforma il possedimento della Compagnia in una colonia. Quanto a Peters, tornato in Africa come Alto Commissario imperiale, agì con tanta ferocia e scelleratezza da essere licenziato con disonore e da dover fuggire in esilio a Londra (niente da stupirsi che la sua memoria sia stata riabilitata da Hitler). E' proprio a questa ignobile figura che dobbiamo il coinvolgimento nell'avventura africana del nostro primo protagonista, il barone Walter von Saint Paul-Illaire (anzi, per una volta scriviamo il suo nome tutto intero: Adalbert Emil Walter Le Tanneux von Saint Paul-Illaire). Fu infatti Peters, che del barone era stato compagno di scuola, a proporgli di entrare a far parte della Compagnia dell'Africa orientale tedesca, cui avrebbe portato il prestigio di un nome altisonante. Saint Paul accettò, partecipando nel 1885 a una spedizione in Kenya e divenendo direttore della Compagnia. Nel 1891 lo troviamo nelle vesti di Commissario Distrettuale a Tanga, importante porto sull'Oceano Indiano (incarico che mantenne fino al 1910). Per nostra fortuna, benché fosse un convinto colonialista, era un uomo di tutt'altra pasta rispetto a Peters: nell'Introduzione al suo importante manuale di lingua swahili - a cui cominciò a lavorare non appena giunto in Africa - ebbe a scrivere: "In primo luogo, non è il nero a volere qualcosa da noi, ma siamo noi che siamo venuti a casa sua contro i suoi desideri e vogliamo qualcosa da lui. Per lo meno, abbiamo il dovere di dire quello che vogliamo nella sua lingua". I viaggiatori europei che lo incontrarono lo descrivono come un perfetto gentiluomo; viveva nella più bella casa di Tanga (Usumbara Court House, oggi restaurata e trasformata nel museo cittadino, Tanga Heritage Centre) e, oltre ai suoi doveri professionali e allo studio della lingua e delle tradizioni locali, si interessava anche alla natura. Fu così che un giorno imprecisato del 1892 nei pressi di Tanga notò graziose piantine dai fiori azzurri che crescevano in luoghi umidi e riparati tra le rocce; altre ne trovò nella foresta nei Monti Usumbara. Ne raccolse i semi e li inviò (presumibilmente nell'estate di quell'anno) a suo padre, il barone Ulrich.  Un padre con il pollice verde Entra così il scena il nostro co-protagonista, Ulrich Maximilian von Saint Paul-Illaire, barone di Fishbach. Nobiluomo, alto ufficiale di marina, aiutante di campo del comandante della flotta tedesca, membro del parlamento, ma soprattutto, dal nostro punto di vista, presidente dell'Associazione per la promozione dell'orticultura e primo presidente della Società tedesca degli amici delle Rose. Insomma, un appassionato di piante, orticultura e giardinaggio. Intorno al 1878 si era fatto costruire una villa nel suo possedimento di Fishbach in Slesia (oggi Karpniki, in Polonia) con un parco di cui, a quanto pare, curò personalmente la realizzazione. Vi coltivava, tra gli altri, magnolie e rododendri e le prime Catalpa bignonioides introdotte in Germania. Tra i primi in Europa riuscì a far germinare Picea breweriana. Fu in corrispondenza con diversi botanici, in particolare con George Engelmann, botanico tedesco naturalizzato statunitense, uno dei suoi fornitori di semi e piante rare. Insomma, i semi inviati da Walter al padre non potevano capitare in mani migliori. E il nostro barone dal pollice verde infatti riuscì a farli germinare e a ottenere le prime "violette di Usumbara", come le aveva battezzate il figlio. Tra i suoi contatti, c'era anche Hermann Wendland, conservatore dell'Orto botanico di Herrenhuasen e autorevole tassonomista; il barone Ulrich attirò la sua attenzione su quelle piante, che Wendland poté esaminare e descrivere scientificamente; stabilì che si trattava di una specie e di un genere nuovi per la scienza; in onore di padre e figlio, la battezzò Saintpaulia ionantha "con fiori simili alle viole" (1893). Tutto semplice e lineare, ma una piccola complicazione c'è. In realtà, qualche anno prima che Walter von Saint Paul scoprisse la pianta che gli avrebbe regalato la sua porzione di immortalità, due esploratori britannici, lo scozzese John Kirk nel 1884 e il reverendo W.E. Taylor nel 1887, ne avevano già raccolto alcuni esemplari che avevano inviato a Kew, ma la loro cattiva qualità non ne aveva permesso né la descrizione né la classificazione. Invece i semi di Walter, come abbiamo visto, non solo erano germogliati nelle serre di Ulrich, ma da loro discendono almeno in parte le violette africane che ornano oggi le nostre case. Inoltre, poco dopo la pubblicazione dell'articolo di Wendland, un giardiniere notò che non si trattava di una, ma di due specie: le capsule di alcune erano tonde, quelle di altre allungate. Oggi sappiamo che i semi raccolti vicino alla costa erano di S. ionantha, quelli che arrivavano dalle montagne appartenevano a quella che un po' ironicamente venne battezzata S. confusa (oggi riclassificata come S. ionantha subsp. grotei). Immediatamente presentate alla Mostra internazionale di floricoltura di Gand, le Saintpauliae incominciarono il loro cammino trionfale alla conquista degli appartamenti d'Europa e più tardi d'America. Rimaste infatti per un ventennio ambite piante per collezionisti, fu proprio in America che negli anni '20, a partire da semi europei discendenti dalle piante seminate dal nostro barone, incominciarono ad essere selezionate, incrociate, riprodotte in serie e a invadere i mercati. Qualche approfondimento sulle vite di padre e figlio nella sezione biografie.  Saintpaulia, un panda vegetale? Il destino delle violette africane, le belle, notissime e diffusissime Saintpauliae è davvero paradossale. Immancabili in ogni casa, vendute in ogni garden center, portate in dono all'amica ammalata o alla mamma per il suo compleanno, al centro di giri d'affari da capogiro, nel loro ambiente naturale sono ormai così rare che qualcuno le ha definite il "panda del regno vegetale". Saintapaulia è (o meglio era, come scopriremo più avavnti) un piccolo genere della famiglia Gesneriaceae; gli si assegnano solitamente una ventina di specie, ma studi recenti lo restringono a sei, riclassificando buona parte delle specie come sottospecie di S. ionantha. In natura vivono in una zona molto limitata dell'Africa sud-orientale, in Tanzania e in aree confinanti del Kenia sudorientale. Sono legate a un habitat molto specifico: originarie della foresta pluviale, vivono in piccole tasche di terra acida tra le rocce o lungo i corsi d'acqua, dove possono godere dell'ombra costante delle piante della foresta. Alcune sono epifite. Sono proprio queste esigenze così particolari a metterle in pericolo: l'espansione dei terreni agricoli sta sempre più riducendo le foresta, eliminando gli alberi che forniscono alle Saintpauliae rifugio ed ombra. Tutte le specie e le sottospecie sono incluse nella lista rossa delle specie minacciate; particolarmente a rischio S. teitensis (endemica di un'area limitata a 1 km quadrato nei Taita Hills del Kenia meridionale), ridotta a una popolazione di meno di 2500 esemplari; S. ulugurensis, presente in un solo sito, un un'area di cinque metri quadri, nei monti Uluguru (forse meno di 50 individui). Negli zoo delle nostre case, prosperano invece le Saintpauliae colitivate; dopo 120 anni di selezioni e ibridazioni, sono oggi disponibili circa 2000 cultivar con fiori bianchi, rosa, blu, viola, rossi, persino gialli e bicolori; semplici, semidoppi e doppi; con margini dei petali arrotondati, arricciati, increspati, frangiati. Non mancano le varietà con foglie variegate; le mini e le micro, le standard e le grandi. Una scelta infinita che alimenta la passione dei collezionisti. Qualche approfondimento nella scheda. PS Questo post è stato scritto nell'estate del 2017 e al momento la comunità scientifica accettava ancora Saintpaulia come genere indipendente. Nel frattempo le cose sono cambiate. Poco più di un anno prima, alla fine del 2015, Kanae Nishii e altri avevano pubblicato un articolo in cui ridefinivano i confini di Streptocarpus includendo tutte le Geseneriacee afro-malgasce. Tra l'altro, si dimostrava senza ombra di dubbio che Saintpaulia è annidato in Streptocarpus. La proposta è stata via via accettata dalle autorità internazionali botaniche, incluse Gesneriad Society e African Violet Society of America (cui spetta la registrazione delle varietà di Saintpaulia). Dunque oggi il genere Saintpaulia non esiste più; tuttavia rimane un nome botanico legittimo, non come genere, ma come sezione del sottogenere Streptocarpella. Inoltre Saintpaulia (tondo e non corsivo), per evitare confusioni e conflitti con ibridi di Streptocarpus, continua ad essere usato per designare gli ibridi moderni, almeno finché la transizione sia stata completata e tutti i nomi siano stati ridefiniti. In ogni caso, Saintpaulia ionantha Wendl. è ufficialmente diventata Streptocarpus ionantus (Wendl.) Christenh. Per mia fortuna, ho fatto in tempo a raccontare questa bella storia in zona Cesarini! Questa storia sembra uscita dalle pagine di un romanziere tardo vittoriano. Gli ingredienti sono quelli giusti: un gruppo di amici con quel pizzico di eccentricità very British; un'escursione abbastanza avventurosa e audace da meritare il nome di spedizione ma con gli agi e i tempi rilassati di una gita in campagna; ardimentosi esploratori appassionati di caccia grossa; ladies coraggiose cacciatrici di piante. Uniamoci anche noi alla spedizione; la nostra metà è la Somalia britannica del 1895 sulle tracce della favolosa Edithcolea.  Tre uomini e due donne a zonzo Quando si svolge la nostra storia, la penetrazione inglese in Somalia datava da appena dieci anni. L'occupazione militare era stata preceduta dalla spedizione di un gruppetto di esploratori che era penetrato nell'interno proprio per verificare le possibilità di aprire quell'area al commercio e al colonialismo britannico. Due di loro li ritroveremo tra gli allegri escursionisti del 1895: Ethelbert Lort-Phillips, un facoltoso architetto gallese, naturalista dilettante, vicepresidente della Zoological society, appassionato di caccia grossa e altri sport; l'amico Percy Aylmer, esploratore, cacciatore, più tardi militare sempre in scenari africani. Insieme i due avevano già condiviso altre avventure, soprattutto partite di caccia. La spedizione del 1884-85 non era stata una passeggiata: i somali, che giustamente temevano le mire europee sul loro territorio, aizzavano l'uno contro l'altra le potenze coloniali (in quell'area, Francia, Gran Bretagna, Italia) e non pochi europei furono vittime dei loro attacchi. Comunque, Lort-Phillips e i suoi amici ne erano usciti indenni (anche se erano stati costretti a rientrare anticipatamente dal Foreing Office, in seguito all'Assedio di Khartum); Lort-Phillips e il medico della spedizione, J. G. Trupp, erano anche riusciti a raccogliere una discreta collezione di reperti naturalistici, in particolare uccelli (Lort-Phillips era un appassionato ornitologo). Nei dieci anni intercorsi, il nostro architetto cacciatore si era sposato e era riuscito a contagiare del mal d'Africa la giovane moglie, Louisa Jane Gunnis, alla quale in occasione del matrimonio aveva donato bei gioielli d'argento portati con sé dalla Somalia. Sarà stato così che, quando la situazione si era ormai tranquillizzata con l'occupazione inglese dell'area nord-occidentale del paese (Somaliland, o Somalia Britannica), la coppia decise di ripercorrere le tappe di quel viaggio avventuroso, ormai trasformato in una gita di piacere dalla Pax britannica. A partire da Londra il 4 gennaio 1895 furono in cinque: Ethelbert e Louisa, l'amico Aylmer, Frank Gunnis (fratello di Louisa) e Edith Cole, un'amica di Louisa che era stata una delle sue damigelle di nozze. L'obiettivo, come dichiara Ethelbert in On birds observed in the Goolis Mountains in the Northern Somali-land, era "trascorrere tre piacevoli mesi lontano dall'umidità e dal freddo dell'inverno inglese"; altri sarebbero andati in Costa Azzura o magari a Madera, ma evidentemente i Lort-Phillips e i loro amici cercavano emozioni più forti e qualcosa di più inconsueto da raccontare ai loro ospiti nelle serate mondane (i loro nomi ricorrono nelle cronache del jet set). La prima tappa fu Aden, raggiunta con un comodo piroscafo, dove si trattennero un paio di giorni, per imbarcarsi sul "guscio d'uovo" che li avrebbe portati a Berbera, giusto di fronte, sulla costa somala. Imbarcatisi la sera, speravano di essere a destinazione già la mattina dopo, ma la traversata si protrasse invece fino al tardo pomeriggio, funestata dal mare grosso e dal mal di mare (sopportato stoicamente anche dalle giovani ladies). A Berbera le donne furono ospitate dal residente inglese, mentre i maschi si accampavano spartanamente nel maidan. Il progetto era fermarsi in città giusto il tempo per ingaggiare le guide e i portatori e affittare cammelli e cavalli, per poi partire immediatamente per le colline; ma si dovette cambiare programma, a causa di un'intossicazione alimentare che colpì tutti i membri maschili del gruppo. L'impavido Lort-Phillips se la cavò in una giornata ricorrendo a una dose da cavallo di olio di ricino, mentre gli amici, che avevano rifiutato quel drastico rimedio, rimasero ko per più giorni. Nell'attesa che si rimettessero, Ethelebert e le signore si spostarono nell'oasi di Dobar, a otto miglia da Berbera, dove si trovavano cisterne e orti, particolarmente ricchi di farfalle e coleotteri. Edith e Louisa incominciarono la loro raccolta entomologica, suscitando la sorpresa dei locali ("Che se ne fanno le signore? Non si possono neanche mangiare"). Dopo due giorni trascorsi piacevolmente a leggere, prendere il fresco all'ombra dei tamarindi e a cacciare farfalle, furono raggiunti da Percy e Frank, finalmente rimessi. Per raggiungere la loro meta, le montagne Golis, gli amici si mossero verso sud ovest, toccando l'oasi di Bihen, Gelloker (una località particolarmente piacevole, con una ricca vegetazione dominata dalle acacie a ombrello e una notevole fauna avicola), Hammar, ai piedi del passo Sheik. Qui Lort-Phillips fu protagonista di un'avventura a lieto fine, tra l'incosciente e il fanfarone. Mentre, munito di retino, cercava di catturare le farfalle nelle pozze formate da una cascatella, scorse un serpente ed ebbe la bizzarra idea di catturarlo con il retino; quando avvicinò quest'ultimo al volto per osservare meglio la sua preda, questa gli sputò in un occhio. Nonostante il dolore fortissimo il nostro barone di Munchausen gallese si lavò il volto nell'acqua, ricatturò il serpente che se l'era svignata e solo a questo punto tornò di corsa all'accampamento. Fu molto fortunato; nel giro di poche ore il dolore si attenuò, senza lasciare conseguenze. Solo più tardi avrebbe scoperto che il rettile era un cobra e che sarebbe bastata una piccola ferita per morire o per perdere l'occhio.  Tordi, corvi e nuove piante Il giorno successivo, attraverso il passo Sheik, varcato senza difficoltà grazie alla nuovissima carrozzabile costruita dall'amministrazione inglese, il gruppo raggiunse finalmente le montagne Gulis. Senza affrettarsi troppo, esplorarono l'altopiano muovendosi verso occidente, alternando le piacevoli escursioni, la caccia, la raccolta di esemplari naturalistici (senza dimenticare le immancabili pause per il tè). Si erano divisi i compiti secondo un criterio di genere: gli uomini cacciavano, catturavano mammiferi e uccelli; le donne raccoglievano insetti e piante, all'occasione si occupavano dei piccoli animali catturati (come un cucciolo di babbuino, che fu poi donato alla Zoological Society). Per l'ornitologo Lort-Phillips, la spedizione fu un grande successo; la zona era ricca di uccelli, e riuscì a individuare due specie nuove che, galantemente, dedicò una alla moglie (il tordo della Somalia, Merula ludoviciae, oggi Turdus ludoviciae), l'altro a Edith (il corvo somalo, Corvus edithae; Lort Phillips si vanta di averlo riconosciuto come nuova specie solo sentendolo gracidare dalla sua tenda). Per il cacciatore Lort-Phillips, fu invece molto deludente: non c'erano grossi animali da cacciare, e anche se i leopardi attaccarono il loro accampamento cinque volte, non riuscirono a prenderne neanche uno. Il successo più grande tuttavia fu per le nostre cacciatrici di piante (e entomologhe). Gli altopiani somali sono aridi, ma nella stagione delle piogge la vegetazione si fa all'improvviso rigogliosa. Durante le ultime settimane del viaggio, iniziarono le piogge primaverili e quando il gruppo raggiunse la valle di Wadaba tutto era verdeggiante. Fu qui che Edith e Louisa raccolsero il loro più ricco bottino; alla fine, le piante da loro raccolte (anche Ethelbert e Percy concorsero, sebbene in minor misura) furono circa 350; quando furono esaminate a Kew (da Baker e Brown) si scoprì che quasi 70 erano nuove per la scienza. La più notevole è Edithcolea grandis, destinata a eternare il nome di Miss Cole, insieme a Caralluma edithae e Crassula coleae, mentre Louisa è ricordata da Euphorbia phillipsiae e Sansievieria phillipsiae. Prima di rientrare a Berbera al gruppo toccò ancora un'avventura che Lort-Phillips definisce "un'esperienza più eccitante". Lasciate ormai le colline, spostandosi da Wadaba a Bihen dovettero affrontare un lungo tratto di pianura assolata e priva di luoghi di sosta dove trascorrere le ore più calde della giornata; quando ormai disperavano di trovare un luogo adatto, scorsero in lontananza una macchia di verde: erano due acacie completamente coperte di liane e rampicanti che formavano un fresco baldacchino, al centro di un isolotto nel greto di un torrente quasi asciutto. Felici, si accamparono, estraendo dai loro panieri da caccia sedie, tavolini, provviste per un picnic in piena regola. Ma mentre si godevano felici la frescura facendo la pennichella, incominciò a piovere e a tuonare; rapidamente gli incoscienti viaggiatori trasformarono sedie tavole e coperta da picnic in una tenda improvvisata che, insieme agli alberi, li riparava egregiamente dalla pioggia che cadeva a catinelle; ma quegli alberi altissimi, in mezzo a una pianura spoglia - si resero conto troppo tardi - erano perfetti per attirare i fulmini, così come le loro armi e le suppellettili di metallo. Dopo una decina di minuti di panico, il temporale si allontanò; ma i pericoli non erano finiti: il corso d'acqua, gonfiatosi all'improvviso, travolse l'accampamento, trascinando via ogni cosa mentre i nostri audaci (e imprudenti) esploratori si salvavano a stento. Arrivati a Bihen, scoprirono che il resto della carovana, che aveva percorso un'altra strada, non aveva incontrato nemmeno una goccia di pioggia. Pochi giorni dopo, rientrarono a Berbera, dove terminò la loro comune avventura africana. I coniugi Lort-Phillips tornarono altre volte in Africa, poi si lanciarono in un'impresa di altro genere: si spostarono in Norvegia, dove Ethelbert fu un pioniere dell'industria turistica, costruendo cinque alberghi destinati agli inglesi appassionati di pesca al salmone. Di Edith, che vivrà ancora per più di quarant'anni, quasi si perdono le tracce: abbiamo qualche sua lettera ai direttori di Kew, la segnalazione della partecipazione a qualche occasione mondana, sempre in compagnia dei Lort-Phillips, che sicuramente visitò anche in Norvegia. Le poche notizie che sono riuscita trovare su di lei sono sintetizzate nella sezione biografie.  Edithcolea, fiori come tappeti persiani Davvero bella e singolare è Edithcolea grandis, l'unica specie del genere monotipico Edithcolea, della famiglia Apocynaceae (un tempo Asclepiadaceae): per i fiori particolarmente grandi con corolle che possono superare i 10 cm di diametro e la sorprendente combinazione di colori, che in inglese le hanno guadagnato il nome di Persian carpet flower, "fiore tappeto-persiano", è uno dei rappresentanti più belli e ricercati della tribù Stapelieae. La corolla a cinque lobi, a stella appiattita, ha il disco esterno con colore di base giallo macchiettato di un ricco rosso porpora, con macchie puntiformi che si fanno via via più piccole e fitte al centro, formando righe concentriche attorno alla corona centrale. Quel bersaglio colorato non è fatto per la gioia dei nostri occhi, ma per trarre in inganno gli insetti impollinatori, soprattutto mosche, così come quell'odorino di carogna che ha in comune con le sue consorelle. Che non scoraggia certo i collezionisti, come non li ferma la fama di difficile di questa pianta che, figlia delle zone aride della regione dei Grandi laghi, del Corno d'Africa e dello Yemen, si trova un po' spaesata nelle nostre case. A dedicarla ad Edith l'anno stesso della scoperta (1895) fu Nicholas Edward Brown, tassonomista di Kew, uno dei due botanici che esaminò e pubblicò la collezione raccolta da Edith Cole e Louisa Lort- Phillipps durante quel "piacevole viaggio" in Somalia. Qualche approfondimento nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed