|

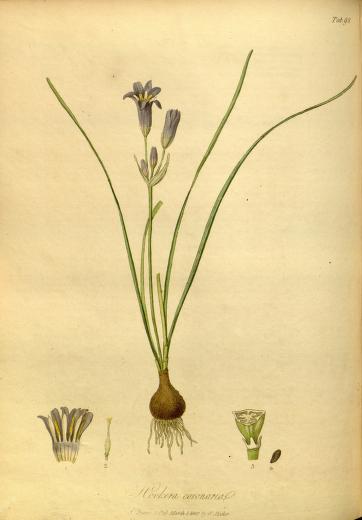

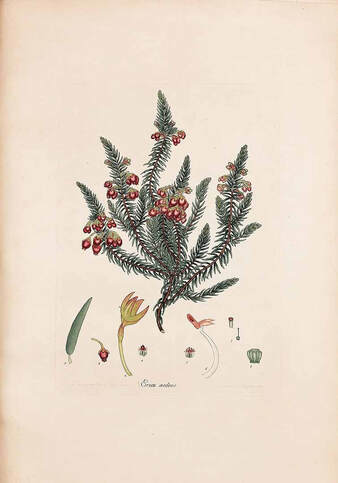

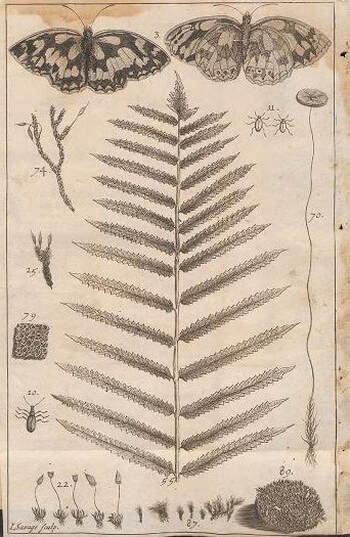

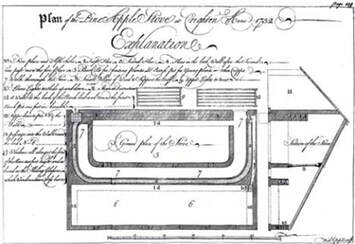

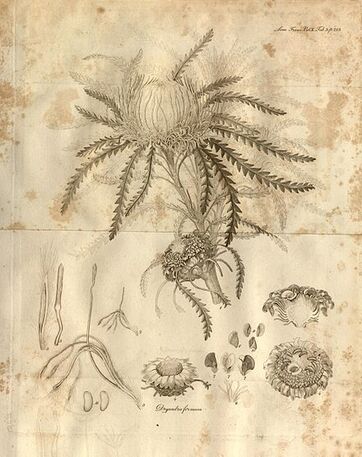

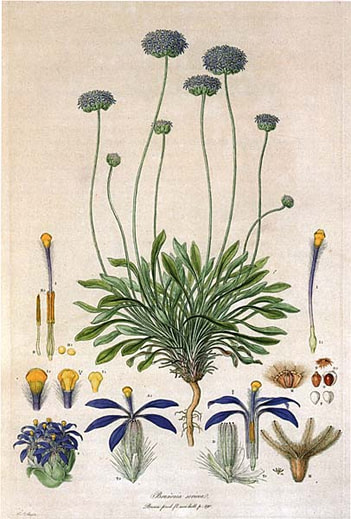

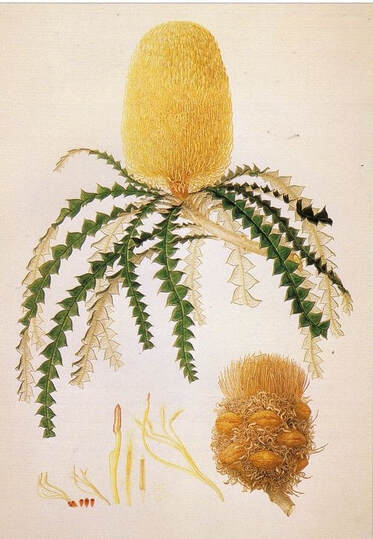

Morto a soli 35 anni senza aver pubblicato nulla, il botanico inglese Edmund Davall - visse però gran parte della sua vita adulta in Svizzera - non avrebbe lasciato molte tracce di sè se non fosse stato amico e assiduo corrispondente di James Edward Smith, presidente e fondatore della Linnean Society. Una selezione delle sue lettere, pubblicata nelle memorie di Smith, ci fanno conoscere da vicino questo giovane di grande sensibilità e humour, un vero figlio del preromantcismo diviso tra l'entusiasmo per la natura e la malinconia di quello che considerava un vero e proprio esilio. Grazie a Smith, a ricordarlo ci sono soprattutto le bellissime felci del genere Davallia. Una vita attraverso le lettere Nel 1832, la vedova di James Edward Smith, Pleasance Reeve Smith, completò e pubblicò le memorie del defunto consorte, che includono una scelta della sua ampissima corrispondenza. Come sottolineava Mme de Lessens nella sua recensione di Memoirs and Correspondence of Sir James Edward Smith, "tra i corrispondenti più gradevoli di Mr. Smith, c'è un giovane svizzero, Mr. Davall di Orbe, entusiasta della botanica, della natura e del grande apprezzamento che ricevono in Inghilterra. Le sue lettere sono assai piacevoli". Queste lettere sono quasi tutto ciò che rimane di questo sfortunato botanico, morto troppo presto e senza aver potuto pubblicare nulla. Al contrario di quanto scrive Mme de Lessens, Edmund Davall (1762-1798) non era propriamente svizzero, ma piuttosti anglo-elvetico. Era infatti nato a Londra dall'omonimo Edmund Davall, ufficiale di approvvigionamento dell'ammiragliato, e da Charlotte Thomasset, figlia di una vedova svizzera che si era trasferita nella capitale inglese dove insieme alle sue figlie gestiva con un certo successo una scuola per giovinette. Come racconta egli stesso in una delle sue lettere al "più caro degli amici" Smith, benché avesse un'inclinazione per le scienze naturali, il loro studio non aveva fatto parte della formazione del giovane Edmund. Si interessava però di giardinaggio, e aveva acquistato una copia di The Gardeners Calendar di Miller, dove per la prima volta vide uno schema del sistema linneano, Ne fu "istantaneamente ispirato" e decise di "perseguire uno studio che certamente mi avrebbe procurato maggior felicità di qualsiasi progetto volto a un vantaggio pecuniario". Iniziò dunque a studiare la botanica da autodidatta e nel febbraio 1784 arrivò in Svizzera, deciso a esplorare la flora delle sue montagne. Si stabilì a Orbe, nella casa delle sue numerose zie Thomasset che erano tornate in Svizzera intorno al 1777; pochi mesi dopo, il padre morì in seguito a un'ampitazione e la madre decise di tornare in patria. Quattro anni dopo sarebbe morta anche lei, lasciando definitivamente legato il figlio a Orbe e alle "buone vecchie zie", di cui nelle lettere egli traccia un memoriabile ritratto dolce-amaro. Se in Inghilterra erano considerate povere, in Svizzera un piccolo patrimonio e qualche terra al sole le facevano senz'altro rientrare nella "bonne societé". Amavano ricevere e trascorrevano ore intere a giocare alle carte. A sentire il nipote, il jeu de Quadrille era la loro unica passione e il loro unico argomento di conversazione, al punto che una di loro sarebbe "letteralmente morta con le carte in mano". La migliore stanza della casa era dedicata alle interminabili partite di carte che riunivano il "gregge troppo numeroso" della buona società di Orbe, "eternamente desideroso di ammazzare il tempo che non sapeva come impiegare" e che esprimeva "la sua stima per chi aveva interessi intellettuali con un'alzata di spalle". Per sfuggire alla noia, Davall si gettò più che mai nella botanica. Creò un giardino che curava personalmente e intensificò le escursioni alla ricerca di piante da trapiantare e da montare nel suo erbario. Orbe sorge in un'amena posizione nel cuore del Giura svizzero; con una breve passeggiata si può raggiungere la cima del Suchet, dalla quale si gode uno splendido panorama sugli altopiani del Giura e su tutto l'arco alpino. Sulle sue pendici calcaree Davall trovò una flora particolare e interessante. Nell'estate del 1787 scoprì alcune piante rare in compagnia di Albrecht von Haller junior, il figlio omonimo del grande von Haller. Davall avea infatti cominciato a farsi conoscere nell'ambiente dei botanici svizzeri, in ciò incoraggiato da Charles Victor de Bonstetten, ultimo balivo di Nyon e membro del "gruppo di Coppet", un sodalizio intellettuale informale che si riuniva attorno a Mme de Stael e Benjamin Constant. Entrò così in contatto con il pastore e naturalista di Berna Jakob Samuel Wyttenbach, con il pastore, bibliotecario e botanico di Ginevra Jean Senebier e con il professore di anatomia e botanica dell'Università di Basilea Werner de Lachenal. Saussure nel suo Voyage dans les Alpes ricorda di avergli fatto visita ad Orbe. Nel 1784, munito di lettere di presentazione di Wyttenbach e Senebier, Davall partì per Londra e si presentò a James Edward Smith che aveva da poco creato la Linnean Society. Smith lo accolse con grande affabilità, lo ospitò in casa sua, lo presentò ai suoi amici e lo fece entrare nella Linnean Society, di cui Davall fu così uno dei primissimi membri. Da parte sua, Davall intodusse Smith presso la marchesa di Rockingham, con la quale forse era in contatto grazie alla posizione del padre all'ammiragliato. La nobildonna, grande appassionata di piante esotiche, avrebbe poi ispirato a Smith le magnifiche Icones pictae, in cui Sowerby ritrasse numerose piante coltivate nelle serre e nei giardini di Hillingdon. I giardini inglesi con le loro collezioni di piante esotiche, le società scientifiche con le loro animate discussioni, la grande considerazione in cui era tenuta la botanica entusiasmarono Davall e fecero del soggiorno londinese "il periodo più memorabile e felice della mia vita", nonostante cominciassero già amanifetarsi imprimi segni di una salute malferma. Lui e Smith erano quasi coetanei e strinsero una profonda amicizia, destinata a durare quanto la sua vita, anche se dopo il suo ritorno a Orbe non si sarebbero mai più incontrati. Continuarono invece a scriversi con assiduità; le lettere di Davall, pervase dall'entusiasmo e dal sentimento religioso per la natura, ma anche da quello che egli stesso definisce mal du pays, ovvero dalla nostalgia per l'Inghilterra, piacevolissime e spesso piene di humour, informano di gioie e dolori (il matrimonio, la nascita dei figli, la dolorosissima morte della primogenita a soli undici mesi), dei fastidi di una piccola vita di provincia, delle aspirazioni intellettuali presto frustrate da un ambiente chiuso, dalle necessità pratiche, ma soprattutto da una salute sempre più traballante. Nella casa di Orbe, dove il salotto buono rimaneva intoccabile santuario all'eterno gioco di carte, poté ricavare per sè solo un piccolo studio, dove un "angolo sacro" riuniva le opere di Linneo, il suo modesto erbario e due prezosi cimeli incorniciati sotto vetro: un esemplare di Diapensia lapponica, raccolto da Linneo in persona, dono dell'amico Smith ("un frammento della vera croce è meno prezioso per un cattolico bigotto"), e uno di Smithia sensitiva. Una grande fonte di piacere era il giardino, che egli coltivava di persona dedicandogli molto tempo e cura; e un'altra le escursioni botaniche in montagna. Ne riportava piante per il suo giardino ed esemplari che essiccava per il suo erbario e che spediva regolarmente all'amico Smith. Visitò ripetutamente il Suchet, ma le lettere documentano anche viaggi a più ampio raggio: attraversò il ghiacciaio di Valsorey nel Vallese alla ricerca di una pianta segnalata da von Haller e si spinse fino al Gran San Bernardo. Sappiamo che lavorò a lungo a un saggio sulla flora svizzera, ma non riuscì a terminarlo. Più ancora delle contingenze della vita materiale, a impedirglielo furono i problemi di vista sempre più gravi e una salute sempre più precaria. Le lettere stesse incominciarono a diradarsi. Davall iniziò l'ultima il 13 febbraio 1798. Ma ormai stava così male che non poté finirla; Smith l'avrebbe ricevuta solo dopo la sua morte. Certo avrà letto con grande commozione le ultime righe: "a lungo la mia più cara e unica speranza è stata quella di incontrare il mio amico in un mondo diverso e migliore". A informarci degli ultimi mesi di Davall sono le lettere a Smith di un altro amico comune: il veterinario Bracy Clark. Tra il 1797 e il 1798 egli fu impegnato in un grand tour continentale, anche se le condizioni di guerra gli impedirono di visitare la Francia. Soggiornò invece per qualche tempo in Svizzera; nel dicembre 1797 a Berna fece visita a Wyttenbach che lo informò che l'amico di Smith Davall aveva sofferto gravemente, forse di una paralisi, e gli scrisse una lettera di presentazione per lui. Il cattivo tempo e copiose nevicate impedirono a Clark di recarsi ad Orbe fino alla fine di marzo. Davall lo accolse cordialmente e lo ospitò a casa sua; era assai provato nel corpo e profondamente turbato dalla situazione politica, con i venti della rivoluzione che soffiavano anche in Svizzera. Durante l'estate, che Clark trascorse per lo più a Orbe, sembrò migliorare; poi la situazione precipitò e il 27 settembre Davall morì, ad appena 35 anni. Onorando le sue ultime volontà, la vedova fece pervenire a Smith la lettera mai terminata, l'erbario, i libri e i manoscritti del marito. Quest'ultimi sono tuttora conservati nella biblioteca della Linnean Society, mentre l'erbario è andato perduto. Nel pubblicare la corrispondenza di Davall con il marito, Pleasance Reeve scrive: "Assomigliava all'amico scelto dal suo cuore nel calore e nella devozione degli affetti, ma poté resistere meno di lui ai mali della vita. Molti passi delle lettere [...] mostrano il valore, la tenerezza, il raro affetto, la devozione alla scienza, il suo amore per la natura strettamente legato all'amore di Dio [...]. Se qualcuno considerasse [questi sentimenti] troppo acuti o riprovevoli, si ricordi che «quei teneri desideri che assorbivano la sua anima, logoravano il suo spirito, minavano la sua salute», erano i dolori di un uomo esiliato. Lasciamo che coloro che possono comandare a piacimento tanto il piacere quanto la società contemplino con profonda compassione il generoso e disinteressato Davall".  Rizomi con la pelliccia Nella speranza che l'amico con le sue opere occupasse prima o poi il posto che gli spettava nella scienza delle piante, fin dal 1793 Smith aveva provveduto ad eternarne il nome con la dedica del genere Davallia, scrivendo: "Ho dedicato questo nuovo genere con grandissimo piacere al botanico instancabile e acutissimo, amabile di carattere, così come illustre per scienza, Edmund Davall, membro della Linnean Society, che vive in Svizzera". Gli dedicò anche Carex davalliana, una specie che cresceva copiosa nelle aree unide di orbe e che Davall aveva distinto per primo. Al contrario della insignificante Smithia - una dedica lievemente maligna, come ho raccontato in questo post, di cui il presidente della Linnean Society avrebbe volentieri fatto a meno - il genere dedicato all'amico del cuore è davvero un dono sontuoso. Davallia è l'unico genere della famiglia Davalliaceae (alcuni studiosi però preferiscono classificarla nelle Polypodiaceae, intese in senso largo) e raggruppa una cinquantina di specie di felci epifite o litofite delle aree tropicali e subtropicali del Vecchio mondo e dell'Australia. La caratteristica più evidente sono i lunghi rizomi aerei grazie ai quali si abbarbicano sulla corteccia degli alberi o si insinuano nelle fessure delle rocce. Intricati e solitamente ricoperti da fitte squame simili a una pelliccia, le hanno guadagnato nomignoli come "felce ragno", "felce zampa di coniglio", "felce zampa di scoiattolo". Curiose e molto decorative, diverse specie sono apprezzate come piante da interni. Alcune però sono rustiche e possono essere coltivate in giardino. È il caso della giapponese D. mariesii, una piccola felce decidua con sottili rizomi pelosi e fronde triangolari, che può essere utilizzata come coprisuolo in angoli ombrosi e umidi. Meno resistente al freddo è invece D. canariensis, una specie originaria della Macaronesia e del Mediterraneo occidentale (Marocco e penisola iberica occidentale), che in natura cresce sui tronchi e i rami degli alberi e sulle rocce silicee umide e muschiose, soprattutto dove può godere dell'umidità oceanica. Da noi viene solitamente coltivata in vaso o anche su zattera o bark per orchidee, in modo da godere dell'intrico delle radici che si interesecano e pendono al di fuori. Tra le specie solitamente coltivate all'interno, la più nota è probabilmente D. solida var. fejeensis, originaria delle isole Figi, un'epifita caratterizzata da rizomi densamente ricoperti da squame grigio-rosate e da brevi fronde triangolari. Per mettere in risalto la bellezza dei rizomi, è spesso coltivata in cestini appesi, così come D. tyermannii, originaria della Cina e dell'Asia orientale, nota anche come felce tarantola o felce ragno per l'intrico di lunghi rizomi pelosi che evocherebbero a questi animali.

0 Comments