|

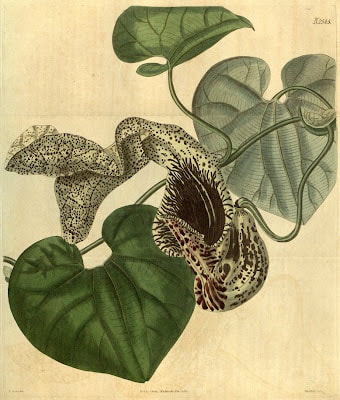

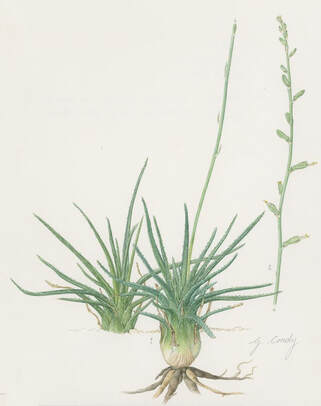

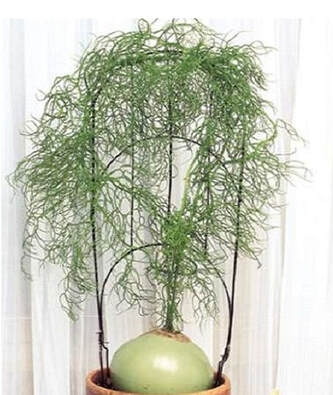

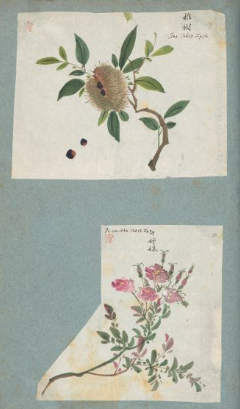

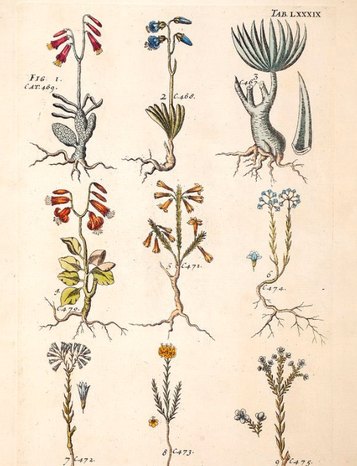

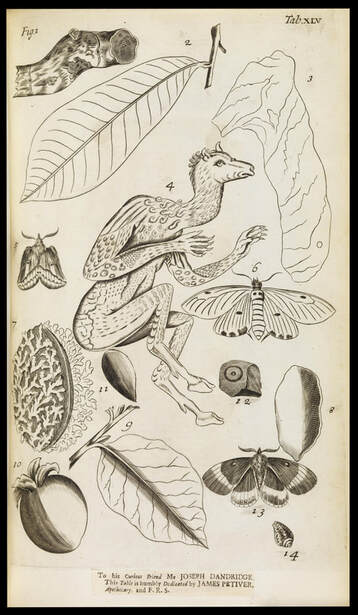

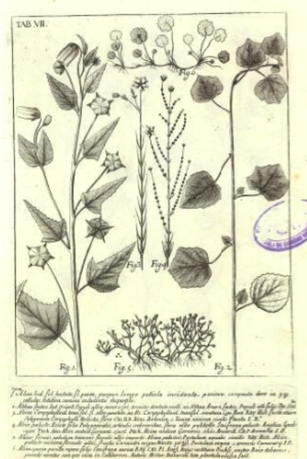

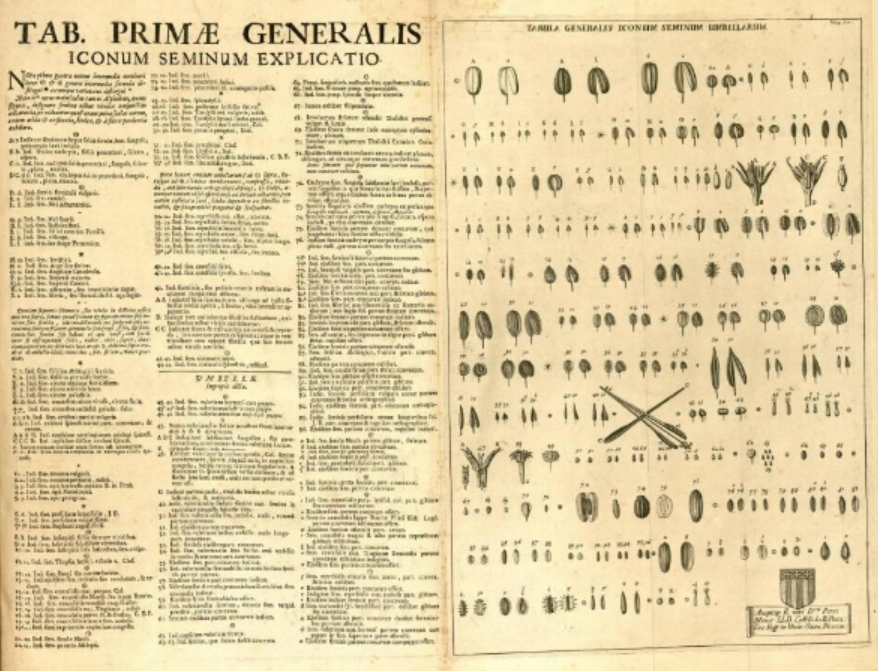

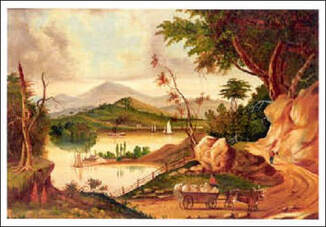

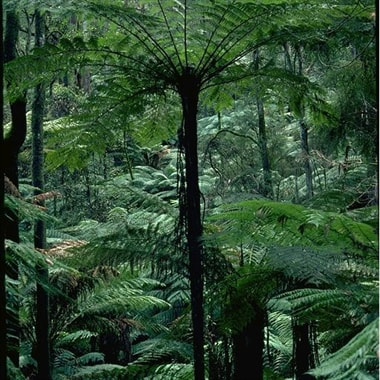

Nella storia australiana, Allan Cunningham è noto soprattutto come esploratore, per aver aperto nuove vie di comunicazione e scoperto diversi valichi, tra cui quello che porta il suo nome (Cunningam's Gap); tuttavia, anche dopo essere stato coinvolto dal governatore Brisbane nell'esplorazione del territorio della colonia, egli continuò a sentirsi in primo luogo un botanico che, come scrisse a Kew, aveva trovato il modo di "mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". Finite le spedizioni marittime guidate del capitano King, tra il 1822 e il 1829 Cunningham perlustrò gran parte del Nuovo Galles del sud, per poi essere incaricato di trovare vie di collegamento con il Queensland, e prese parte a più di venti spedizioni, almeno una delle quali diretta e organizzata da lui stesso. Un viaggio lo portò anche in Nuova Zelanda. Senza però mai smettere di raccogliere piante: secondo l'amico e primo biografo Robert Heward, durante i suoi quindici anni australiani furono oltre 3000 specie. Moltissime sono quelle che lo ricordano nel nome specifico, Alania cunninghamii anche in quello generico. Senza dimenticare il genere Cunninghamia, che divide con il quasi omonimo James Cunighame.  Tra fatiche e speranza Il 25 aprile 1822, con il rientro a Sydney della Bathurst, si concludeva la prima fase delle avventure australiane di Allan Cunnigham, quella marittima (l'ho raccontata in questo post). L'infaticabile botanico del re rivolgeva ora la sua attenzione all'interno del paese. Dopo aver dedicato qualche mese a preparare i materiali da spedire a Kew (fase a cui dedicava ogni attenzione e che sempre lo preoccupava sommamente, per il lunghissimo viaggio che attendeva i suoi campioni e le fragili piante vive), già a settembre era di partenza: superate le Blue Mountains, per tutto il mese fu impegnato ad erborizzare nell'area compresa tra Bathurst e il fiume Cudgegong, spingendosi anche a oriente di quest'ultimo. I risultati di questa spedizione attirarono l'attenzione del nuovo governatore del Nuovo Galles del Sud, sir Thomas Brisbane, che lo incaricò di cercare una via di collegamento tra Bathurst e le Liverpool Plains scoperte da Oxley nel 1818. Cunningham, che da tempo coltivava la passione per l'esplorazione, accettò di buon grado e scrisse a Kew: "'Ho scoperto di poter mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". L'appoggio logistico offerto dal governatore tornava per altro comodo, visto il magro salario e gli scarsi finanziamenti londinesi. Nel marzo 1823 Cunningham, accompagnato da cinque servitori e altrettanti robusti cavalli da soma, partì da Bathurst dirigendosi verso nord in direzione del Lawson's Goulburn River, poi a est fino alle sorgenti del fiume Hunter. Da qui risalì la Liverpool Range alla ricerca di un valico; dal Mount Macarthur (oggi Mount Moan) vide a est un punto in cui catena di abbassava e decise di muovere in questa direzione, ma il cammino si fece sempre più difficile, finché risultò bloccato da ogni parte da ripidi burroni. Non restava che tornare indietro fino al Mount Macarthur, per cercare un passaggio in direzione nord-ovest. L'infruttuosa deviazione era costata tre settimane e tre giorni. Dopo altri sei giorni di cammino lungo la catena, il 2 giugno Cunningham decise di salire nuovamente su una cima: guardandosi intorno, a non più di tre miglia scorse una notevole depressione, al di là della quale si intravvedevano pianure aperte. Cunningham aveva scoperto il Pandora's Pass: gli diede questo nome pensando, da una parte, alle privazioni e alle difficoltà del viaggio, dall'altra alla piccola speranza che aveva trovato alla fine, che gli facevano pensare al mito di Pandora che, quando apre il suo vaso, sparge nel mondo ogni male, ma in fondo le rimane la speranza. Raggiunto il valico il 9 giugno, ritornò infine a Bathrust il 27 giugno, dopo undici settimane di arduo cammino. Relazionò poi i due viaggi da Bathurst in A Specimen of the Indigenous Botany […] between Port Jackson and Bathurst, e in Journal of a Route from Bathurst to Liverpool Plains (1825); significativamente, il focus del primo sono le piante, del secondo l'esplorazione. Dopo questa epica spedizione, fu la volta di una serie escursioni più brevi, per lo più in distretti già esplorati, in cui la botanica tornava in primo piano: a novembre raccolse esemplari nelle Blue Mountains lungo la Bells Line; nel gennaio 1824 tornò a Bathrust a raccogliere semi maturi. Poco dopo il suo ritorno a Parramatta, attraccò a Port Jackson il battello francese Coquille, che stava circumnavigando il globo al comando di Louis Isidore Duperrey. Con grande gioia, Cunningham fece conoscenza con il naturalista ufficiale della spedizione René Primevère Lesson e il primo ufficiale e botanico Jules Dumont d'Urville e in marzo li accompagnò a erborizzare nelle contee di Camden e Argyle; visitarono i laghi George e Bathurst, le sorgenti del Murrumbidge, Brisbane Downs, la Marley Plain e Shoalhaven. Era una zona facile da percorrere e almeno in parte già battuta, che non offriva grandi novità botaniche, tranne intorno alle cave calcaree di Shoalhaven, ma fu senz'altro un splendido biglietto d'ingresso per i due naturalisti francesi, Rientrato con loro a Parramatta all'inizio di maggio, Cunningham trascorse i mesi di luglio e agosto a erborizzare a Illawarra, uno dei suoi luoghi preferiti, riportandone piante vive che piantò in piccole scatole o vasi, perché recuperassero prima di essere spedite in Inghilterra. Tra l'altro scoprì la terribile Dendrocnide excelsa (lui la chiamò Urtica gigas), un albero dalle foglie urticanti che provocano un dolore che può durare mesi, tanto inteso da resistere alla morfina. Si affrettò poi a rientrare a Parramatta, in modo da imbarcarsi sulla Amish diretta a Moreton Bay; questa spedizione, di nuovo guidata da Oxley, aveva lo scopo di esplorare il fiume Brisbane. Insieme a Oxley, Cunnigham risalì in battello il fiume finché fu navigabile; lungo le sue rive poté scoprire molte piante interessanti, tra cui Araucaria cunninghamii, e anche diverse specie di orchidee. A ottobre era di nuovo a Parramatta; per concludere l'anno, tornò nuovamente a Bathurst a fare incetta di semi. Ne riportò novità come Banksia cunninghamii, Grevillea anethifolia, Eucalyptus mannifera. Dal Nuovo Galles al Queensland Nell'inverno del 1825 (da aprile a giugno) fu la volta di una nuova spedizione verso nord, che nel prima tratto ripercorse la strada che egli stesso aveva aperto due anni prima. Passando da Richmond, Cunningham raggiunse la valle dell'Hunter, quindi superò il Pandora's Pass procedendo verso nord attraverso le Liverpool Plains, dove trovò un notevole ostacolo nella pioggia continua e nel terreno piatto e paludoso; proseguì alla ricerca di una strada più elevata, finché fu costretto a tornare indietro, trovando la piana completamente allagata. Rientrò a Parramatta il 17 giugno, avendo percorso un circuito di 700 miglia. Gli ultimi mesi dell'anno furono trascorsi ad esplorare le aree della Wellington valley e di Mudgee, alla ricerca di semi ed esemplari da inviare a Kew; il bottino più interessante furono diverse orchidee terrestri. Ma la sua salute cominciava a risentire di tante fatiche e tanti viaggi, e dovette fermarsi fino a febbraio, per poi accontentarsi di escursioni botaniche relativamente brevi lungo il Cox's River e ancora a Illawarra. Nell'agosto 1826 poté realizzare un sogno che accarezzava da molto tempo: imbarcatosi su una baleniera, raggiunse la Nuova Zelanda dove fu accolto calorosamente dai missionari della Baia delle isole. Si trattenne nell'isola del Nord per quattro mesi, visitando l'area compresa tra la Baia delle isole e Hokianga, la zona di Wangoroa e la baia di Plenty. Infine, il 29 dicembre si imbarcò sul piccolo vascello dei missionari diretto a Sydney, dove sbarcò il 20 gennaio 1827 dopo un viaggio reso lungo e penoso dai venti avversi. Risultato della breve visita fu Florae Insularum Novae Zelandiae Precursor (1837-39), considerato la prima sinossi della flora neozelandese. Lo attendeva la più impegnativa delle sue spedizioni. Essendogli giunta notizia che il governatore sir Ralph Darling desiderava si esplorassero le potenzialità economiche dell'area compresa tra la Grande Catena divisoria e Moreton Bay (l'odierna Brisbane), si offrì come capo della spedizione, per la quale propose un dettagliato itinerario. Ad accompagnarlo sarebbero stati sei uomini, parecchi cani e undici cavalli da soma con le provviste per quattordici settimane; i cavalli vennero inviati via terra fino all'alto corso del fiume Hunter, mentre Cunnigham raggiungeva in nave Newcastle; da qui risalì il fiume con le provviste fino a Dulwich, dove il gruppo si riunì. Proseguirono quindi insieme fino a Segenhoe, all'epoca la fattoria più estrema e punto di partenza della spedizione vera e propria. Gli esploratori ne partirono il 30 aprile e si diressero a nord, varcando la Liverpool Range all'altezza di Dartbrook Creek; spesso la strada era così ripida che bisognava alleggerire i cavalli, trasportando i bagagli a braccia. Quindi si diressero verso nord in direzione del fiume Peel, passando attraverso una boscaglia aperta di Eucalyptus sideroxylon. Il 21 maggio raggiunsero un vasto fiume che Cunningham chiamò Gwydir; proseguirono attraverso aride boscaglie interrotte da crinali e gole, fino a fiume Macintyre che era quasi asciutto per la siccità. Preoccupato dalla mancanza di pascolo per i cavalli e per le provviste, già consumate a metà, Cunningham decise di non proseguire verso nord come aveva progettato, ma di spostarsi più a est. Fu così che il gruppo si imbatté in un fiume largo e profondo che il botanico battezzò Dumaresq, in onore del segretario del governatore Henry Dumaresq. Dopo averlo attraversato, proseguirono per altri sei giorni; il 6 giugno Cunnigham salì sul monte Damaresq: di fronte a lui una vasta pianura feritile di ricchi pascoli. Era le terra promessa che era venuto a cercare: non a caso la battezzò Darling Downs in onore del governatore che aveva voluto quella spedizione. A una distanza di forse dieci km, vide anche un valico che prometteva di offrire un comodo passaggio verso Moreton Bay. Debilitato dall'epatite di cui soffriva periodicamente fin dai tempi dei viaggi della Mermaid, non lo esplorò personalmente, ma vi inviò due uomini che confermarono la sua supposizione. Cunningham lo chiamò Spicers Gap in onore di Peter B. Spicer, sovrintendente dei forzati. Attraverso un altro passo, che poi sarebbe stato chiamato Cunningham's Gap, il gruppo scese nei Darling Downs, seguendo per qualche giorno il corso del fiume che lo irrigava (Cunningham lo battezzò Condamine River, in onore di Thomas de la Condamine, ex aiuto di campo del governatore); quindi si accamparono in una valle ad est del fiume (Logan Valley, in onore del comandante dell'insediamento di Moreton Bay) per far recuperare uomini e cavalli. Era infatti ora di tornare indietro, cosa che fecero seguendo una via più occidentale rispetto a quella dell'andata, rientrando a Segenhoe dopo un viaggio di tredici settimane. Cunningham poté presto verificare di persona la praticabilità della via di collegamento che aveva intravvisto. Nel 1828 andò ad erborizzare a Moreton Bay con il botanico della colonia Charles Fraser; a luglio partivano in spedizione con il comandante Logan, un soldato, cinque forzati e molte provviste. Dirigendosi verso sud, raggiunsero il Logan River, scoperto dal capitano due anni prima, e il monte Barney, che Logan già aveva tentato inutilmente di scalare. Questa volta ci riuscì. Dopo aver esplorato per qualche giorno l'area intorno all'attuale Boonah, Fraser e Logan tornarono a Brisbane; Cunningham invece si addentò nelle montagne e varcò il passo che aveva scoperto nel 1827. La strada che egli percorse è oggi diventata un'autostrada, e ovviamente porta il suo nome: Cunningham Highway. Cunningham tornò a Moreton Bay ancora nel 1829, per esplorare l'alto corso del Brisbane River. Anche nel 1828 e nel 1829 non mancarono i consueti viaggi botanici a Bathurst e Illawarra. Tra maggio e settembre egli visitò anche l'isola Norfolk. Trattenuto nell'isola oltre il previsto dal cattivo tempo, poté fare un inventario molto ampio della sua flora (nel suo diario elenca 104 specie che ritiene native e 38 che considera introdotte). Visitò anche la vicina isola Phillip, dove fu derubato di gran parte dell'equipaggiamento e delle provviste da alcuni forzati. Fin nel 1828 aveva chiesto di poter tornare in Inghilterra (ricordo che l'aveva lasciata nell'ormai lontano 1814); il permesso gli fu finalmente accordato nel novembre 1830. Dopo un'ultima visita a Illawarra e alla Cox Walley e i saluti agli amici (erano tanti che richiesero non meno di una settimana), partì da Sydney il 25 febbraio e arrivò in Inghilterra a luglio. Qui si stabilì non lontano da Kew, dedicandosi alla sistemazione del suo erbario e alla stesura di vari articoli. Nel 1832 fu ammesso alla Linnean Society. Lo stesso anno morì Charles Fraser, e gli fu offerto di succedergli come botanico della colonia, ma egli rifiutò a favore del fratello minore Richard. Anche quest'ultimo era un ottimo botanico, entrato appena quindicenne a Kew. In Australia non mancò di partecipare a diverse spedizioni e visitò anche la Nuova Zelanda (dove tra l'altro scoprì l'orchidea che porta il suo nome Dendrobium cunninghamii), ma infine fu vittima di un tragico incidente. Nell'aprile 1835 si unì alla spedizione Mitchell, inviata ad esplorare il corso del fiume Darling. Nei pressi del Bogan River, si allontanò dal gruppo per erborizzare e non fece mai più ritorno. Più tardi si scoprì che, perdutosi e probabilmente in preda al delirio, si era unito ad alcuni indigeni che più tardi, terrorizzati dal suo strano comportamento notturno, lo avevano ucciso. Quando la notizia della morte di Richard giunse in Inghilterra, il posto di botanico della colonia fu nuovamente offerto a Allan Cunningham, che questa volta accettò e ritornò a Sidney nel febbraio 1837. Tra i suoi compiti, c'era anche la direzione del Giardino del governatore; Fraser aveva cominciato a trasformarlo in orto botanico (il futuro Sydney Royal Botanic Garden), ma era ancora soprattutto un parco pubblico e un orto per la coltivazione di verdure per la mensa del governatore; dopo qualche mese, Cunningham diede le dimissioni, proclamando che non "avrebbe più tollerato di essere un mero coltivatore di cavoli e rape". Nell'aprile 1838 si imbarcò sulla corvetta francese L'Héroine alla volta della Nuova Zelanda; trovò tempo pessimo e ritornò Sidney in ottobre gravemente malato. Nonostante la sua salute continuasse a peggiorare, progettava di accompagnare il capitano John Wickam della Beagle in una nuova ricognizione della costa nord-occidentale. Ormai stava così male che la nave partì senza di lui; il suo successore e amico James Anderson lo fece trasportare in un piccolo cottage situato nell'Orto botanico, dove Cunningham si spense il 27 giugno 1839. Nel 1844 in sua memoria venne eretto un obelisco commemorativo, alla cui base nel 1901 vennero traslate le sue ceneri. Si trova al centro di un piccolo stagno affiancato da boschetto di una delle tante piante da lui scoperte, la palma Archontophoenix cumminghamiana. Gli è intitolata anche la rivista scientifica dell'Orto botanico di Sydney "Cunninghamia".  Una piccola pianta per un grande raccoglitore Insieme a Robert Brown, Allan Cunningham è considerato il più importante esploratore della flora australiana della prima metà dell'Ottocento; ne esplorò le coste settentrionali, gran parte del Nuovo Galles del Sud, il Queensland meridionale, la Tasmania, nonché le isole Norfolk e Phillips e alcune aree della nuova Zelanda. Secondo il suo amico e primo biografo Robert Heward, le specie da lui raccolte ammontano a 3000. I suoi invii di semi, bulbi, piante vive a Kew furono così importanti che una serra, prima destinata alle piante africane, venne invece riservata alle sue australiane. Moltissime delle specie da lui raccolte erano ignote alla scienza, e non poche gli sono state dedicate. Ricordiamo almeno Casuarina cunninghamiana, Archotophoenix cunninghamiana, Araucaria cunninghamii, Crotalaria cunninghamii, Actinodium cunninghamii, Adenanthos cunninghamii, Alsophila cunninghamii, Angianthus cunninghamii, Banksia cunninghamii, Cassinia cunninghamii, Clematis cunninghamii, Eucalyptus cunninghamii, Nothofagus cunninghamii, Solanum cunninghamii. A una scelta di queste magnifiche piante è dedicata la gallery a fine post. Anche se i continui viaggi e la brevità del soggiorno in Inghilterra gli permisero di pubblicare solo una minima parte delle sue raccolte, gli si devono 139 denominazioni valide: 6 generi (Ackama, Alseuosmia, Corokia, Fieldia, Rabdothamnus, Hoheria), 133 specie (la più nota delle quali è probabilmente Grevillea rosmarinifolia) e una varietà. Si basano invece su raccolte di Cunningham più di 300 denominazioni di altri autori, tra cui 6 generi. A Cunningham sono stati dedicati due generi: Cunninghamia R.Br., che condivide con il quasi omonimo James Cuninghame (ne ho parlato in questo post) e Alania Endl., un genere monospecifico della famiglia Boryaceae, la cui unica rappresentante ha la ventura di ricordare il nostro protagonista sia nel nome generico sia nell'epiteto: è infatti Alania cunninghamii, un'erbacea rizomatosa del Nuovo Galles del Sud. Come ci ricorda Endlicher, Cunnigham la raccolse all'inizio del suo soggiorno australiano, nel 1818, "in campi aridi nei pressi delle Blue Mountains". E' una perenne cespitosa con foglie lineari, infiorescenze ascellari di piccoli fiori bianchi a stella con perianzio formato da sei tepali liberi, sei stami inseriti alla base con filamenti lunghi quanto i tepali. E' endemica delle Blue Mountains settentrionali; eliofila, tende a formare tappeti espandendosi con i rizomi. Qualche informazione in più nella scheda.

0 Comments