|

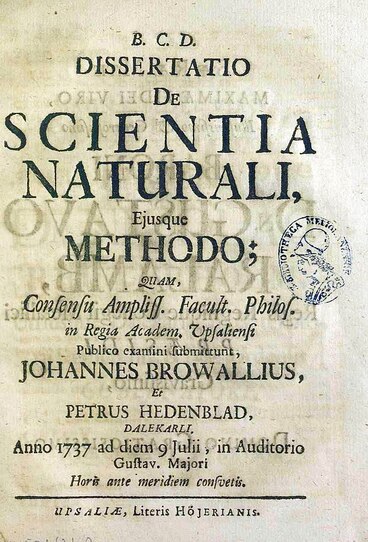

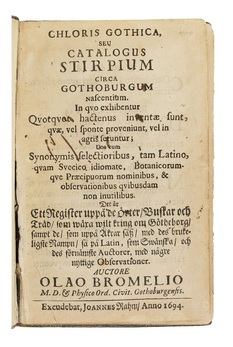

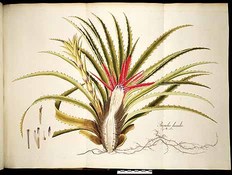

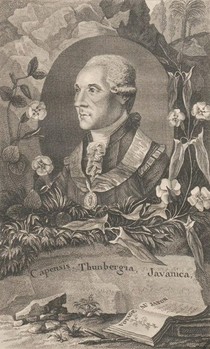

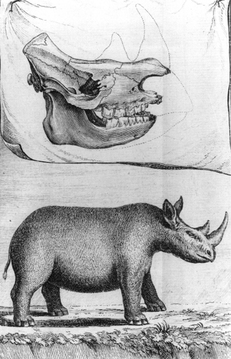

Esponente di spicco della scienza, della teologia e della politica svedese e finlandese della prima metà del Settecento, Johannes Browallius è poco noto al di fuori della Svezia e della Finlandia, tranne forse per l'abile difesa del sistema linneano contro gli attacchi di Siegesbeck. Più che per i suoi contributi originali (che scopriamo tutt'altro che secondari) all'estero è soprattutto un amico di Linneo o, magari, un ex-amico. Se sia vero o falso, scopriamolo insieme, anche seguendo le vicende delle denominazioni linneane delle specie del genere Browallia (Solanaceae) che si vuole riflettano gli alti e bassi di quella amicizia.  Linneo innamorato Nel dicembre del 1733, Linneo (all'epoca ventiseienne) fu invitato da uno dei suoi allievi ed amici, Claes Sohlberg, a trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia, a Falun, in Dalarna, dove il padre era ispettore minerario. Era una buona occasione per visitare la miniera di rame, per approfondire gli studi di mineralogia cui si era già accostato durante il viaggio in Lapponia, e magari per fare qualche conoscenza utile alla sua carriera scientifica. Non si sbagliava: strinse amicizia con il giovane teologo Johannes Browallius (1707-1755) con il quale aveva molto in comune: erano coetanei, avevano studiato ad Uppsala e soprattutto erano entrambi assetati di conoscenza. Il nuovo amico lo introdusse presso il governatore del Dalarna Niels Reuterholm, per il quale lavorava come cappellano, informatore scientifico e precettore dei figli. Entusiasta del racconto del viaggio in Lapponia, il governatore commissionò a Linneo una spedizione analoga nella regione, che in effetti avrebbe avuto luogo nell'estate successiva (3 luglio-17 agosto 1734). Fu un’ancora di salvezza per Linneo, che nel frattempo era stato allontanato dall’università di Uppsala in seguito al brutto affare con Niels Rosén. Al rientro dal viaggio, al quale avevano partecipato tra l’altro Sohlberg e i due figli di Reuterholm, si stabilì a Falun, dove il governatore gli concesse di utilizzare il laboratorio della miniera e di aprire una piccola accademia privata, dove insegnava mineralogia; era una soluzione di ripiego e senza grandi prospettive. Secondo Browallius, la vera soluzione era un’altra: doveva andare all’estero, laurearsi in medicina (le università svedesi non erano abilitate a farlo) e, una volta laureato, tornare in Svezia ad esercitare la professione. Non aveva i soldi per il viaggio? Allora era il caso di trovare una fidanzata ricca. Sembra che gli abbia anche proposto vari partiti, ma senza successo. La freccia di Cupido, infatti, aveva già trafitto il cuore di Linneo. Tra coloro che seguivano le sue conferenze, che in quella piccola località di montagna di meno di 7000 abitanti destarono una certa sensazione, c’era anche il medico cittadino Johan Moraeus; Linneo cominciò a frequentarne la casa e si innamorò di una delle sue figlie, la diciassettenne Sara Elizabeth detta Sara Lisa. Squattrinato com’era, è strano che pensasse a sposarsi (anche se il dottor Moraeus era agiato, aveva sette figli, e Sara Lisa non era certo l’ereditiera favoleggiata da Browallius), ma sembra che a deciderlo a quel passo sia stata la morte della madre, deceduta ad appena 44 anni. In ogni caso, intraprese un serrato corteggiamento che conosciamo a grandi linee grazie al suo diario privato (laconico ma esplicito). Il giorno di Natale 1734 Linneo fu invitato a pranzo a casa Moreus. Il 2 gennaio 1735, per fare colpo, vi andò in visita vestito con il famoso costume lappone. Il giorno dopo, ripeté la visita approfittando dell'assenza dei genitori. Seguirono altre visite e incontri in casa di amici comuni, finché il 16 gennaio ("un giorno di immortale commemorazione", scrisse nel suo diario) Linneo fece la sua proposta a Sara Lisa e fu accettato. Il 20 gennaio chiese la mano al padre, che era molto perplesso: lui stesso medico, sperava per la figlia un matrimonio finanziariamente più promettente; ancora più contraria era la madre. Alla fine il dottore cedette, ma pose due condizioni: il matrimonio sarebbe avvenuto entro tre anni e nel frattempo Linneo doveva andare all'estero a laurearsi in medicina, in modo da poter mantenere la futura famiglia (i pareri di Perpetua… ovvero di Browallius). Il 22 gennaio i fidanzati si scambiarono gli anelli e i voti di fedeltà. Fu deciso che Linneo sarebbe andato a laurearsi a Hardwijk, la più economica delle università olandesi; insieme a lui sarebbe partito Claes Sohlberg, il cui padre avrebbe pagato il viaggio del figlio e di Linneo; Sara Lisa gli passò sotto banco i suoi risparmi, un centinaio di corone, e, dopo baci e abbracci il 20 febbraio il neofidanzato lasciò Falun per la Svezia meridionale dove avrebbe salutato la famiglia, per poi partire per l’Olanda.  Una leggenda botanica L'amicizia con Linneo fu determinante anche per Browallius, che da quel momento intensificò i suoi interessi scientifici. Ispirato dalla spedizione lappone dell'amico, nel 1735 e nel 1736 intraprese due viaggi scientifici che dalla Dalarna lo portarono in Norvegia. Si mantenne in corrispondenza con Linneo (che, ad esempio, informò anche lui che si sarebbe trattenuto in Olanda essendo stato assunto come medico personale e curatore del giardino di Clifford) e nel 1737 gli spedì uno suo testo in svedese sulla necessità di introdurre l'insegnamento scientifico nelle scuole superiori, che Linneo tradusse in latino e pubblicò in appendice a Critica botanica, l'opera in cui dettò le regole per la formulazione dei nomi delle piante. Ma a un certo punto, secondo la vulgata, sarebbe successo un fattaccio che avrebbe messo fine alla loro amicizia. La versione più nota è quella del Curtis's Botanical Magazine (1838) che riprende e amplia una notizia del Codex botanicus linnaeanus di Hermann Richter (1837). Ecco dunque i fatti: mentre si trovava all’estero, qualcuno informò Linneo che Browaliius aveva approfittato della sua assenza per corteggiare Sara Lisa ed era quasi riuscito a convincerla a lasciare il fidanzato che, a quando le diceva, non aveva alcuna intenzione di tornare in Svezia. Fu una delusione cocente per Linneo che troverebbe riflesso nelle denominazioni delle tre specie del genere Browallia che egli aveva incautamente dedicato all’ex-amico: B. elata ("alto, elevato, nobile") rappresenterebbe il momento più alto della loro amicizia; B. demissa ("basso, debole, pendente" ma in questo caso "scoraggiato") la rottura, mentre B. alienata, oltre all'incerta natura di questa specie, la successiva separazione tra i due. Un’altra versione meno popolare (la troviamo ad esempio nella Revue scientifique, 1865) sostiene che Linneo chiamò la prima specie di Browalllia a lui nota B. demissa; aveva bei fiori, ma il suo portamento ricadente ben rifletteva l’atteggiamento umile, dimesso, di Browallius nei suoi confronti; egli si mantenne umile e rispettoso anche quando divenne vescovo, così Linneo chiamò B. elata una seconda specie più alta; con il tempo, però, il vecchio amico insuperbì e incominciò a trattare Linneo in modo ingiusto; così, quando venne scoperta una terza specie piena di spine fu la volta di B. alienata, a suggellare la fine di un’amicizia. Quanto c’è di vero in queste storie? Nulla, secondo la biografia di Linneo di Theodor Magnus Fries e Banjamin Daydin Jackson, che ritengono che alla base di questa vera e propria leggenda metropolitana ci sia un equivoco. Effettivamente tra Browallius e Linneo ci fu se non uno scontro, una differenza di vedute, ma non riguardava la mano di Sara Lisa, bensì il livello del mare. In un importante articolo supplicato dall’Accademia svedese delle scienze nel 1743, l’amico di Linneo Anders Celsius (colui che inventò la scala centimetrica delle temperature) spiegò l'innalzamento delle terre emerse con la lenta diminuzione del volume delle acque oceaniche; Linneo appoggiò questa tesi; vi si opposero invece altri studiosi, tra cui appunto Browallius in saggio pubblicato postumo nel 1756 in cui vi contrappose una grande massa di misurazioni che dimostravano il contrario. Ma torniamo a Browallia e proviamo a verificare se il piccolo affaire de coeur regge alla prova dei fatti. Nel 1735 Philip Miller ricevette da Panama i semi di una pianta che coltivò a Chelsea e chiamò Dalea; presumibilmente in occasione del suo viaggio in Inghilterra dell’estate del 1736, ne fece parte a Linneo che decise di dedicare la pianta, appartenente a un nuovo genere, all’amico Browallius; il genere Browallia compare per la prima volta proprio in Critica botanica (maggio 1737) tra le denominazioni dedicate a “celebri botanici” senza altre indicazioni che “a Browallius svedese, 1737”; nessuna indicazione neppure nella prima edizione di Genera plantarum, uscita a Leida lo stesso anno. Contemporaneamente Linneo stava scrivendo Hortus cliffortianus (sul frontespizio compare la data di stampa 1737, ma in realtà uscì nel 1738) dove invece troviamo una lunga e sperticata dedica in cui il “chiarissimo teologo e maestro Johannes Browallius” viene dipinto come un erudito universale, versato in ogni ramo delle scienze naturali dalla litografia alla botanica alla zoologia. Al genere è attribuita una sola specie, di cui viene dato il nome descrizione; il binomiale compare per la prima volta quasi vent’anni dopo, nella prima edizione di Species plantarum (1753) e non è nessuno di quelli citati, ma banalmente Browallia americana. I famosi nomi Browallia demissa, B. elata, B. alienata compaiono in quest’ordine (dunque demissa precede elata) solo nella decima edizione di Systema naturae (1758-59); Linneo si è convinto che ci siano almeno due specie di Browallia, una che reca un solo fiore per peduncolo, che chiama B. demissa; un’altra con fiori riuniti in mazzi, che chiama B. elata; ce n’è poi una terza alquanto differente, B. alienata, che in precedenza aveva classificato come Ruellia paniculata. Non c’è bisogno di evocare né love story né la superbia di Browallius per spiegare questi nomi: B. americana (è tornata a chiamarsi così per la regola della priorità) è una specie molto variabile che può avere portamento ricadente (demissus) o eretto (elatus); quanto a B. alienata, aveva ragione il Linneo del 1753: il nome corretto è Ruellia paniculata (ed appartiene a tutt'altra famiglia). Aggiungiamo ancora un dato: il 12 febbraio 1737 Browallius sposò Elisabet Ehrenholm. Come abbiamo visto, dopo la partenza di Linneo, anche lui si mise in viaggio e ritornò a Falum solo nell'autunno o nella tarda estate del 1736. Quando sarebbe avvento il fattaccio? Possiamo ipotizzare che nell’arco di pochi mesi Browallius abbia corteggiato Sara Lisa, sia stato respinto, per poi fidanzarsi e sposarsi con un’altra, e Linneo sia venuto a saperlo solo nella seconda metà del 1737 o addirittura nel 1738? La biografia di Browallius pubblicata dall'archivio di stato svedese ammette una breve rottura, subito ricomposta, ma le lodi sperticate di Linneo all'amico rendono poco credibile anche questa ipotesi. Tanto meno è credibile che abbia covato il suo astio per vent’anni, dandogli libero sfogo quando ormai Browallius era morto e sepolto. Tanto più che, come vedremo tra poco, aveva un debito di riconoscenza non da poco nei suoi confronti; testimonianze dirette e corrispondenza stanno lì a dimostrare che l'amicizia, magari affievolita dalla distanza e dagli impegni di entrambi, non venne mai meno.  Uno scienziato, insegnante, pastore e politico molto impegnato Dissipata la nebbia delle leggende, veniamo al vero Browallius, una personalità di primo piano dell’Illuminismo svedese. Il 1737 per lui fu un anno di svolta; oltre a sposarsi, scrisse due importanti testi teorici che gli aprirono le porte dell'insegnamento universitario: il trattato De scientia naturali eiusque metodo, dedicato allo statuto e ai metodi delle scienze naturali, e un saggio in svedese di politica educativa in cui sosteneva l’utilità dell’introduzione dell’insegnamento della scienza nelle scuole, in particolare nei ginnasi (quello tradotto in latino da Linneo). Grazie ad essi, il cancelliere dell'Università di Abo/ Turku Ernst Johan Creutz ne caldeggiò la nomina a professore di fisica (un’etichetta che copriva un po’ tutte le scienze naturali): Browallius, versato in molte scienze, con un solido impianto teorico e aperto alla ricerca sperimentale, gli pareva la persona giusta per modernizzare l’insegnamento universitario aprendolo alle scienze esatte e naturali. La nomina di Browallius segnò per la Finlandia l'inizio di quella che è stata chiamata "età dell'utile", ovvero di un illuminismo che vedeva nella scienza lo strumento centrale per rinnovare l'economia e la società. Nominato professore nel novembre 1739, egli inaugurò il suo corso nel 1738 e mantenne la cattedra fino al 1746; le sue lezioni toccarono tutti i rami delle scienze naturali, nonché il loro intreccio con la teologia; seguì (o meglio scrisse, secondo l'uso del tempo) 49 tesi che toccano argomenti che spaziano dalla fisica sperimentale alla mineralogia, dalla chimica alla zoologia e alla botanica. Nelle sue lezioni insistette sull'utilità delle scienze applicate alla tecnica e all'economia; rifacendosi a Bacone, Newton e Linneo, il suo insegnamento aveva un carattere spiccatamente sperimentale. Lo sperimentalismo è particolarmente evidente nel campo della chimica, in cui il suo maggiore contributo furono le ricerche sull'arsenico, il suo ossido e il solfuro, che ne fanno il precursore del nipote Johann Gadolin (figlio di sua figlia Elisabet), considerato il fondatore della chimica finlandese. Riservò molta attenzione anche alla botanica. Come Linneo, accompagnava gli studenti in escursioni botaniche e lasciò manoscritta una flora finlandese; scrisse non meno di dodici trattati di argomento botanico, molti dei quali dedicati alla botanica economica. Ottenne che l'Università finanziasse ogni anno una borsa di studio per esperimenti botanici e coltivazioni sperimentali. Tra i suoi allievi il più noto è Pehr Kalm, che fu in un certo senso anche l'erede di questa impostazione scientifica fortemente ancorata all'economia. Sostenitore della prima ora del sistema linneano, di cui si può dire abbia visto la nascita discutendone con il creatore negli anni di Falun, Browallius esordì come scrittore scientifico nel 1739 con un trattato in sua difesa che gli diede anche una certa rinomanza all'estero, oltre a rendere all'amico un servizio incommensurabile. Linneo era tornato in Svezia alla fine del giugno 1738; andò subito a Falun, ma anziché rimanervi come assistente del suocero, come questi aveva progettato, decise di esercitare la professione a Stoccolma, dove avrebbe avuto più possibilità di lanciare la sua carriera scientifica, forte dei tanti scritti epocali pubblicati in Olanda e della crescente fama europea. Scoprì amaramente che i due pamphlet di Siegesbeck che presentavano il suo sistema come "pornografia botanica" gli avevano fatto intorno terra bruciata; come scrisse a Albrecht von Haller, forse con un po' di esagerazione, era diventato la favola della città, tanto che gli era difficile persino trovare un servitore disposto a lavorare per lui e nessuno gli avrebbe fatto curare neppure un cane. A suo tempo aveva promesso a Boerhaave di non farsi trascinare in una nessun disputa scientifica e non intendeva rispondere di persona; a farlo per lui fu dunque Browallius. In Examen epicriseos in Systema plantarum sexuale Cl. Linnaei, Anno 1737 Petropoli evulgatae, auctore Jo. Georgio Siegesbeck, pubblicato nel 1739, egli smontò punto per punto le critiche di Siegesbeck, dimostrandone l'infondatezza tanto scientifica quanto morale e teologica; un solo rilievo poteva essere mosso al sistema linneano: una medesima classe poteva riunire piante molto diverse; era però un difetto comune a tutti i sistemi artificiali, che sarebbe stato superato solo quando fosse stato possibile stabilire un sistema naturale, verso il quale il sistema di Linneo era un passo avanti, visto che conteneva più gruppi naturali di ogni sistema precedente. La serrata e lucida argomentazione (che certo fu discussa e preparata con lo stesso Linneo) ristabilì l'onore scientifico e personale del "principe dei botanici", tanto più che l'aveva scritta un teologo e un rispettato ecclesiastico. Browallius, infatti, affiancava all'attività scientifica e didattica un forte impegno pastorale: fin dal 1738 fu nominato vicario della parrocchia di Pikis, che forniva le prebende da cui dipendeva la sopravvivenza dell'Università; come predicatore, dovette imparare il finlandese e lo fece così bene e in fretta che presto fu coinvolto nella revisione della nuova Bibbia della chiesa finlandese. Nel 1740 presentò la tesi De coercitione hereticorum e fu dichiarato dottore in teologia; lo stesso anno fu promosso diacono e vicario della parrocchia di Turku. Nel 1746 lascò la facoltà di filosofia per assumere la cattedra di teologia; nel 1749 divenne vescovo della diocesi di Abo/ Turku. L'ascesa nella gerarchia ecclesiastica promosse la sua carriera politica. Benché il suo primo sponsor fosse stato Ernst Johan Creutz, noto esponente del partito dei berretti, Browallius si schierò con i "cappelli", la cui politica culturale includeva la promozione delle scienze ritenute utili e l'estensione dell'uso dello svedese a discapito del latino. Scelto come esponente del clero nel parlamento del 1746-47, sostenne vigorosamente le posizioni del partito dei cappelli, entrando a far parte di varie commissioni. Ancora più rilevante fu il suo ruolo nel parlamento del 1751-52 come membro del comitato segreto; nell'ambito della discussione sui principi dello stato nel memoriale Sui concetti fondamentali della forma del governo sostenne la sovranità popolare espressa in forma repubblicana, rifacendosi ai costituzionalisti inglesi e al pensiero di Locke. Nello stesso spirito, chiese che l'educazione del principe ereditario includesse fin dall'inizio l'avversione per l'autocrazia, "contraria alla legge di natura e all'economicità". Ovviamente, anche se ottenere qualche ascolto, queste posizioni non furono divulgate all'esterno del Consiglio segreto. In ogni caso, Browallius era probabilmente sulla strada di diventare arcivescovo, quando morì improvvisamente nel 1755, a soli 48 anni.  Fiori di zaffiro Browallia L. è un piccolo genere di erbacee annuali o perenni della famiglia Solanaceae, diffuse dall'Arizona alle Ande tropicali, passando per il Messico, l'America centrale e le Antille. Assai discusso il numero di specie attribuite, che a seconda degli autori varia da 6-7 a 19; è affine al genere monotipico Streptosolen, la cui unica specie S. jamesonii era un tempo classificata come B. jamesonii. Il diverso numero delle specie riconosciute è legato alla variabilità morfologica delle specie stesse (che, come abbiamo visto, trasse in inganno già Linneo) ma soprattutto a scoperte recenti in particolare nell'area peruviana, dove a partire dal 1995 alla lista della specie note è venuta ad aggiungersi una dozzina di specie scoperte dal team coordinato da S. Leiva Gonzales, il quale è il primo a riconoscere che "il genere richiede maggiori osservazioni sul campo, studi cito-genetici e molecolari per poter delimitare le specie". Le nuove arrivate non sono solo peruviane, tanto più che qualche specie sembra fatta apposta per eludere le ricerche dei botanici, come è il caso di B. eludens: fu descritta per la prima volta nel 1993 ed oggi ne sono conosciute popolazioni disgiunte in una singola località dell'Arizona sud-orientale e in poche località negli stati messicani di Chihahua e Sonora, dove sembra confinata ad habitat con estati temperate e umide lungo i confini delle boscaglie sempreverdi della Sierra madre occidentale. E' un'annuale strettamente legata al regime delle piogge, con un breve ciclo vitale; il che significa che negli anni di scarsa pioggia può scomparire ed essere più abbondante dove trova l'habitat giusto. Si distingue dalle altre specie per i fusti non ramificati e per i fiori bianchi. Per variabilità la campionessa sembra essere la specie tipo B. americana, che infatti ha collezionato una ventina di sinonimi: variano il portamento, eretto oppure decombente, le dimensioni, la presenza o l'assenza di peli ghiandolari, la forma e la dimensione delle foglie, il colore dei fiori (bianchi, azzurri, azzurri con una macchia bianca, malva, viola) solitari o riuniti in piccoli gruppi. Anche se non sono molto grandi, sono molto numerosi, rendendo questa specie decisamente decorativa; è dunque una pianta da giardino molto apprezzata, soprattutto in una delle sue varietà con fiori più grandi, spesso commercializzata sotto il sinonimo B. grandiflora. Come annuale da giardino, è coltivata anche B. viscosa, caratterizzata da fiori blu con centro bianco La specie più diffusa in case e giardini è però B. speciosa, originaria di Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador e Perù; è perenne, ma da noi è spesso trattata come annuale. Di portamento piuttosto cespuglioso e ramificato, adatta anche alla coltivazione in vaso e in cestini appesi, sta conoscendo una crescente popolarità per il colore insolito dei fiori blu-viola, cui deve il nome comune fior di zaffiro, l'abbondanza dei fiori, che può essere favorita da opportune cimature, e il lungo periodo di fioritura, che si protrae da giugno a settembre. Tra le varietà più note 'Blue Troll', di portamento compatto con fiori blu e centro bianco, e 'White Troll' con fiori bianchi. Viene anche commercializzata come pianta d'appartamento, spesso trattata con nanizzanti per mantenere il portamento compatto. L'ultima novità sono gli ibridi, caratterizzati da fioriture prolungate e da fiori particolarmente grandi e numerosi, come 'Illumination' (blu scuro) e 'Flirtation' (bianca) della serie Endless, indicati anche per aree in mezz'ombra.

0 Comments