|

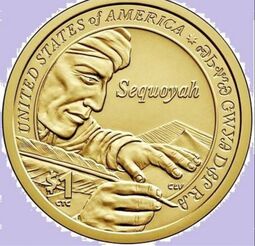

Nel Giurassico (da 180 a 135 milioni di anni fa) foreste di conifere della sottofamiglia Sequoioideae delle Cupressaceae ricoprivano vaste aree dell'emisfero boreale, come testimoniano i fossili trovati in Nord America, Groenlandia, Europa ed Asia. Oggi ne rimangono solo tre specie viventi, ciascuna delle quali è l'unica rappresentante di un genere monospecifico: le americane (o meglio californiane) Sequoia sempervirens e Sequoiadendron giganteum e la cinese Metasequoia glyptostroboides. Le due californiane sono rispettivamente il più alto e il più grande albero del mondo: la prima può raggiungere un'altezza di 100 metri, la seconda la stessa circonferenza e un volume di quasi 1500 metri cubi. Niente di più appropriato, di più "giusto", che questi maestosi giganti delle foreste americane prendano il nome da un nativo americano, il cherokee Sequoyah. Giusto, appropriato finché volete, ma non necessariamente vero. Il botanico austriaco Stephen Endlicher che creò il nome nel 1847 non ne spiegò l'etimologia; il collegamento con Sequoyah venne proposto per la prima volta nel 1856 in un articolo anonimo; benché presto messo in dubbio, si impose e nel secolo scorso divenne opinione comune. Nel 2018 un rigorosissimo saggio l'ho ridotto a mito, o se volete a fake news. Ma per noi è l'occasione di parlare di un grande linguista nativo e di tre meraviglie della natura. Ognuna con una storia speciale.  Da Sequoyah a Sequoia Nel 1831, il grande cacciatore di piante David Douglas scrive a William Jackson Hooker: "Ma la grande bellezza della vegetazione californiana è una specie di Taxodium, che dà alla montagna un aspetto peculiare, stavo per dire terribile, qualcosa che dice chiaramente che non siamo in Europa. Ho ripetutamente misurato esemplari di questo albero alti 270 piedi (= 82 metri circa) e con un diametro di 32 piedi (= 10 metri circa) a tre piedi dal suolo. Più in alto ne ho visti anche alti 300 piedi (= oltre 90 metri)". Gli alberi giganti che fanno provare a Douglas il terrore del sublime erano esemplari di Sequoia sempervirens, detta anche sequoia della California o sequoia costiera, in inglese redwood; appartiene proprio a questa specie Hyperion, l'albero più alto del mondo, un esemplare di 115,66 metri del Parco nazionale di Redwood. Il più alto, ma non il più massiccio. Questo secondo record spetta a Generale Sherman, un esemplare di un'altra specie di sequoie californiane, la sequoia gigante Sequoiadendron giganteum: alta "solo" 82,8 metri, ha un diametro massimo di 11 metri, un volume stimato di 1486,6 metri cubi e un peso stimato di 1910 tonnellate, che ne fanno il maggior essere vivente del pianeta per volume. A queste glorie della foreste americane l'intuizione di uno studioso o forse il caso sembrerebbe aver assegnato il più adatto dei nomi: il genere Sequoia - e di riflesso Sequoiadendron "albero sequoia" - prenderebbe il nome da un illustre nativo, il cherokee Sequoyah. Come scriverà il giornalista John D. Ross in un articolo comparso in The Los Angeles Times nel 1908, "Quale nome potrebbe essere più appropriato per il più grande degli alberi americani che quello di un esponente della prima razza americana?" Incominciamo dunque da lui, dal cherokee Sequoyah (trascritto anche Ssiquoya, Sikwayi, Se-quo-yah, See-quah-ya). Nato forse intorno al 1770 nella città cherokee di Tuckasegee (all'epoca in North Carolina, oggi in Tennessee), era figlio di una donna cherokee chiamata Wut-teh, figlia, nipote o sorella di un capo indiano; discussa è l'identità del padre (un mercante di pellicce meticcio, un venditore ambulante tedesco o un ufficiale dell'Armata continentale di origine scozzese?), che in ogni caso abbandonò moglie e figlio e non ebbe alcun ruolo nella sua vita. Più tardi, quando servì tra i cherokee alleati con l'esercito federale, egli si faceva chiamare George Guess, ma sappiamo che non parlava inglese, fu allevato dalla madre nelle tradizioni del suo popolo e non frequentò alcuna scuola. Le poche cose certe che sappiamo su di lui - molteplici sono le leggende poi fiorite attorno alla sua persona - si devono all'avvocato, scrittore e editore Samuel Lorenzo Knapp che lo intervistò nel 1828 con l'aiuto di due interpreti, mentre Sequoyah si trovava a Washington come membro di una delegazione del suo popolo. Spiccava in mezzo agli altri sia per il carisma, sia perché era l'unico a non indossare abiti europei, ma i tradizionali abiti cherokee. In gioventù dovette spostarsi in molti luoghi, fu cacciatore e guerriero, gestì una stazione commerciale, servì nel Reggimento di cherokee sotto il comando di Gideon Morgan; quando una malattia o una ferita lo privò dell'uso di un ginocchio, impedendogli di cacciare e combattere, divenne argentiere e fabbro di grandissima abilità e dedicò il suo tempo a risolvere un mistero su cui si interrogava da molti anni: come facessero i bianchi a comunicare con i "fogli volanti". Come egli stesso riferì a Knapp, fu forse intorno al 1810 che incominciò ad elaborare un sistema di scrittura per trascrivere la sua lingua. Dapprima pensò a immagini di uccelli e altri animali da associare a ciascuna parola o idea (si trattava dunque di pittogrammi o ideogrammi), ma presto capì che era un'idea poco pratica. Pensò allora di associare a ogni sillaba un simbolo arbitrario, inventando un sistema di 200 segni, poi ridotto a 86 caratteri; molti furono ripresi da un libro di ortografia, quindi riprendono la forma di lettere latine o greche, ma corrispondono a suoni affatto diversi. Il sistema, perfezionato intorno al 1821, è così efficace che sua figlia, una bimba di cinque anni, lo apprese con facilità; gli adulti invece rimanevano scettici. Sequoyah, convinto che la diffusione del suo sillabario fosse indispensabile per la sopravvivenza stessa del suo popolo, prese a viaggiare nelle riserve dell'Alabama dove vivevano i Cherokee per convincere i capi dell'utilità del suo sistema: a ciascuno di loro chiedeva di dire una parola, la trascriveva, poi chiamava la bambina perché la leggesse. Il successo dell'esperimento gli procurò un numero crescente di allievi, anche se molti non mancarono le diffidenze e i sospetti di stregoneria. Superate le ostilità iniziali, il sistema si diffuse rapidamente. Nel 1824 il Consiglio della Nazione Cherokee lo premiò con una medaglia d'argento. Lo stesso anno Sequoyah si trasferì in Arkansas e nel 1828 a Washington fu tra i firmatari del trattato che istituisce il territorio indiano (corrispondente all'attuale Oklahoma). E' in questa occasione che fu intervistato da Knapp. Nel 1829, Sequoyah si stabilì con la moglie e la figlia nell'attuale Sallisaw, in Oklahoma, dove ancora si conserva la sua capanna; cercò di svolgere un ruolo di paciere tra i Cherokee che si erano trasferiti qui all'inizio del secolo (gli Old Settlers) e i Cherokee occidentali, guidati dal capo John Ross; nel 1839 fu tra i firmatari dell'Atto di Unione tra le due frazioni che portò alla creazione di una nuova costituzione. Nel 1842, insieme a un figlio e a un compagno, andò in Messico per cercare di convincere i Cherokee che vi erano migrati a stabilirsi nel Territorio Indiano, ma nel corso di questo viaggio (tra il 1843 e il 1845) morì presso San Fernando de Rosas nello stato di Coahuila (Messico). Intanto il suo sistema era stato adottato ufficialmente dal suo popolo (1825). I Cherokee furono il primo gruppo indigeno ad avere una lingua scritta e a un alto numero di alfabetizzati (in proporzione molto maggiore rispetto agli statunitensi anglofoni). Alla fine dello stesso anno, la Bibbia e molti inni sacri vennero trascritti in cherokee. Nel 1826 per incarico del Consiglio della nazione Cherokee, George Lowrey e David Brown tradussero e stamparono otto copie delle leggi della Nazione. Nel 1828 incominciò ad essere stampato il Cherokee Phoenix, un quotidiano bilingue in inglese e cherokee. La notizia che un nativo aveva inventato dal nulla un alfabeto (o meglio un sillabario, trattandosi di una scrittura sillabica) si sparse presto in tutto gli Stati Uniti e trovò eco anche all'estero, dove fu d'esempio soprattutto ai missionari che dovevano affrontare il compito di creare sistemi di trascrizione di lingue fino ad allora prive di scrittura. Così, il missionario James Ewans si ispirò al sillabario cherokee per creare il Cree syllabics, il sistema usato per trascrivere le lingue degli indiani Cree del Manitoba e dell'Ontario; a sua volta, il Cree syllabics ispirò un sistema per trascrivere una lingua locale in Cina. Si calcola che il sillabario di Sequoyah sia all'origine di non meno di 21 sistemi usati per trascrivere oltre 60 lingue.  Puntando in alto: Sequoia Delle tre specie viventi della sottofamiglia Sequoioideae della famiglia Cupressaceae, quella con areale più vasto, e anche la prima ad essere nota agli europei è Sequoia sempervirens, la sequoia costiera o redwood, presente unicamente nelle montagne costiere sotto i 900 metri in una striscia lunga approssimativamente 750 km e larga 8-75 lungo la costa pacifica del Nord America, dall'Oregon meridionale alla Monterey Country in California. La prima "scoperta" sembra si debba alla Spedizione Portolá (14 luglio 1769-24 gennaio 1770) che esplorò l'Alta California; il cappellano e diarista della spedizione, il frate Juan Crespi, l'11 ottobre 1769 annota che il giorno prima, a cinque miglia dalla costa, a tre miglia nord dell'attuale Watsonville, gli spagnoli percorsero "basse colline ammantate di altissimi alberi di colore rosso, che ci erano ignoti". Perciò li chiamarono palo colorado, ovvero alberi rossi. Il primo a raccogliere campioni e semi del maestoso albero fu però Thaddäus Haenke, il botanico della spedizione Malaspina, che esplorò l'area intorno a Monterey nel 1791. Fu sicuramente dai semi da lui raccolti e presumibilmente inviati in Spagna dal suo collega Luis Née che nacquero i più antichi alberi di Sequoia sempervirens sul suolo europeo: un esemplare, oggi morto, identificato nel 1926 dal botanico californiano Jepson a Granada, e un boschetto ancora esistente presso la Casita del Principe all'Escorial. Durante la spedizione Vancouver (1791-1795), anche Archibald Menzies raccolse un campione in un luogo imprecisato della costa dell'America occidentale; fu su di esso che David Don si basò per la prima descrizione, pubblicata in A Description of the Genus Pinus di Aylmer Bourke Lambert (1824) con il nome Taxodium sempervirens. E qui entra in scena il secondo protagonista di questa storia, il botanico austriaco Stephen Endlicher, professore di botanica all'Università di Vienna tra il 1830 e il 1849 e rinomato tassonomista. Nel 1847 in Synopsis Coniferarum incluse la riclassificazione di varie specie trattate da Lambert, tra cui appunto Taxodium sempervirens, che assegnò al nuovo genere Sequoia, insieme a una seconda specie S. gigantea, sulla base delle descrizioni di Douglas e Hooker (che oggi sappiamo non riferirsi all'attuale Sequoiadendron giganteum, ma ugualmente a Sequoia sempervirens). Purtroppo Endlicher (morto nel 1849) non spiegò l'etimologia del nuovo genere. Il primo collegamento tra il genere Sequoia e il cherokee Sequoyah compare nel 1856, in un articolo anonimo pubblicato in The Country Gentleman’s, una rivista di agricoltura fondata nel 1852; l'autore anonimo scrive: "Da dove viene questo nome? E' un fatto intenzionale o una coincidenza che questo albero americano porti il nome di un americano che merita tanto onore? L'onore deve essere intenzionale; ma se non lo fosse, la coincidenza è assai gratificante". La congettura dell'anonimo viene ripresa nel 1868 dal geologo Josiah Dwight Whitney nel capitolo della ricognizione geologica della California dedicato alle sequoie del Yosemite Book , e diventa un fatto accertato: "Il genere è stato nominato in onore di Sequoia o Sequoyah, un indiano cherokee [...] meglio noto con il nome inglese George Guess, noto al mondo per la sua invenzione di un alfabeto e della lingua scritta per la sua tribù". E aggiunge che Endlicher avrebbe conosciuto l'attività di Sequoyah proprio grazie all'articolo pubblicato su The Country Gentleman (il che è impossibile, visto che, come sappiamo, uscì sette anni dopo la sua morte). L'opinione di Whitney, ripresa dall'autorevole botanico Engelmann, nel corso dell'Ottocento era tutt'altro che universalmente condivisa. Dopo averne discusso con Asa Gray, che aveva lungamente studiato questa specie, nel 1879 John Gill Lemmon conclude: "Il nome generico Sequoia è stato dato da Endlicher perché questo genere è un solitario seguace (dal latino sequi, "seguire") di vaste foreste colossali. Altri hanno detto che deriva da Sequoyah, il celebre indiano Cherokee; ma si tratta senza dubbio un'idea tardiva, indegna di essere mantenuta". Nonostante queste obiezioni, l'idea invece rimase in voga nell'intero ventesimo secolo, ormai accreditata come versione ufficiale, ripresa senza discussione in fonti di ogni tipo. Il dibattito si riaccese verso la fine del secolo ed è diventato assai vivace solo di recente, grazie a un articolo di Gary D. Lowe che nel 2012 ha rilanciato su nuove basi il collegamento con il latino sequi; nel 2017 gli ha risposto Nancy E. Muleady-Mecham, con un'articolata argomentazione che riafferma l'etimologia tradizionale e la sostiene con una ricca serie di collegamenti indiretti. La risposta di Lowe è stata un ampio saggio, pubblicato nel 2018 con l'eloquente titolo Debunking the Sequoia honoring Sequoyah myth, "Sfatare il mito che Sequoia onori Sequoyah", in cui letteralmente demolisce l'argomentazione di Muleady-Mecham pezzo per pezzo, dimostrando l'inconsistenza e/o la fallacia logica di tutti i suoi argomenti a sostegno; la conclusione è perentoria: "L'attribuzione del nome del genere Sequoia in onore dell'uomo Sequoyah è una tradizione inventata; un contributo silenzioso alla autorappresentazione dell'America come nazione della natura". Ho letto puntigliosamente entrambi i contributi e, dal mio punto di vista, non c'è dubbio che le argomentazioni di Lowe sono più fondate e convincenti di quelle di Muleady-Mecham; il punto più debole rimane forse proprio il collegamento con il latino sequo-r, spiegato in base a un'ipotetica sequenza (ovvero serie di Fibonacci) del numero di semi, in cui Sequoia segue Taxodium, e precede altre specie (che però nel 1847 erano ipotetiche). Ma che Endlicher sapesse di Sequoyah e gli abbia dedicato il genere è davvero più che improbabile.  Una questione di volume: Sequoiadendron Il secondo tipo di sequoia, la sequoia gigante Sequoiadendron giganteum, ha un'areale estremamente ristretto: vive unicamente sulle pendici occidentali della Sierra Nevada in California, in 68 popolazioni in tutto, in un'area totale di 144,16 km2. Le popolazioni variano per dimensioni e numero di alberi: si va dal Redwood Mountain Grove, con 20.000 alberi adulti su un'estensione di 1240 ettari, a piccoli boschi di non più di sei esemplari. E sono proprio questi rari giganti le sequoie per antonomasia, quelle che probabilmente associamo a questo nome. Ovviamente gli indigeni le conoscevano da sempre, ma gli europei e la scienza le scoprirono molto dopo la specie più costiera, proprio per la loro maggiore rarità e per la posizione più interna. La prima menzione, del 1833, si trova nel diario dell'esploratore J. K. Leonard, che non cita alcuna località precisa ma che probabilmente passò attraverso il Calaveras Grove. Più preciso il racconto del cacciatore Augustus T. Dowd che nella primavera del 1852 inseguendo un orso capitò nei boschi ora noti come North Grove nel Calaveras State Park. Vedendo quegli alberi monumentali non credeva ai suoi occhi, e nessuno dei suoi compagni inizialmente volle credergli finché non li portò a vederli di persona; ma ben presto la notizia si diffuse, e purtroppo iniziarono subito anche gli abbattimenti: il primo albero visto da Dowd, ribattezzato Discovery Tree, fu abbattuto già nel 1853. Lo stesso anno la specie entrava nella letteratura scientifica grazie al botanico inglese John Lindley, che la descrisse per primo e la battezzò Wellingtonia gigantea, in onore del duca di Wellington (il vincitore di Waterloo), morto l'anno precedente. Per gli americani, uno scandalo: quel gigante americano doveva celebrare un altrettanto grande eroe d'America, e l'unico nome adatto era Washingtonia. Questo almeno sostenne l'anno dopo un certo Andreas Peter Winslow che proposte di ribattezzarla Washingtonia californica. Ma la botanica segue altre vie e altre regole: Wellingtonia è un nome illegittimo, perché era già stato usato per un'altra specie (W. arnottiana, oggi Meliosoma arnottiana, famiglia Sabiaceae) e pure Washingtonia è inaccettabile perché Winslow, che non era un botanico, nel pubblicarlo non si attenne alle regole appropriate. A superare il problema, per altro, aveva già pensato il francese Joseph Decaisne che assegnò anche questa specie al genere Sequioia, recuperando il nome di Endlicher S. gigantea (che come abbiamo visto in realtà era un sinonimo di S. sempervirens). Le differenze tra le due specie erano però tali da far ritenere andassero assegnate a generi diversi. Nel 1907 Carl Ernst Otto Kuntze la attribuì al genere fossile Steinhauera, per altro dubbio, dato che ne è noto solo il polline; la soluzione definitiva venne nel 1939 da John Theodore Buchholz, che separò le due specie creando per la sequoia gigante il nuovo genere Sequoiadendron, come S. giganteum. Approfittiamone anche noi per sintetizzare le principali differenze tra di due generi (e le due specie, che è la stessa cosa, trattandosi di due generi monospecifici). Oltre alle differenze di altezza e volume di cui abbiamo già parlato, notiamo che Sequoia sempervirens ha tronco dritto e snello, con corteccia marrone cioccolata più opaca, Sequoiadendron giganteum tronco conico e massiccio con corteccia marrone rossastro più luminosa. Molto diverso il fogliame, in entrambi i casi sempreverde: quello di Sequoia sempervirens è costituito da aghi piatti e duri, disposti lungo i rami, in un modo che ricorda quello del tasso, mentre Sequoiadendron gigeanteum ha aghi corti, appuntiti che si dispongono a spirale attorno ai rami, richiamando piuttosto il ginepro. Quanto alle pigne, quelle della gigantessa hanno dimensioni triple rispetto a quelle della sequoia costiera; hanno forma ovale, richiedono due anni per maturare, quindi persistono sui rami almeno sei mesi; quelli della specie costiera sono arrotondati, si formano in primavera e maturano in autunno per poi cadere. Entrambe le specie sono presto diventate ricercatissime piante da giardino. Esemplari notevoli (anche se molto più piccoli delle millenarie piante americane) si trovano anche nel nostro paese. I più antichi sono ovviamente di Sequoia sempervirens e risalgono agli anni '40 dell'Ottocento, quando arrivarono nel Parco della Burcina nel Biellese (Piemonte) e all'Arboreto Siemoni in Casentino (Toscana). Conosciamo con precisione la data d'impianto dei due esemplari della Burcina, che furono piantati nella primavera del 1848 per celebrare la promulgazione dello statuto albertino. Venne piantata presumibilmente intorno al 1853 la più alta d'Italia (54 metri), che si trova nel parco di Sammezzano nel comune di Reggello (Firenze) e ha due tronchi gemelli. I primi esemplari di Sequoiadendron giganteum, commercializzati attraverso l'Inghilterra ovviamente come Wellingtonia gigantea, sembra siano siano arrivati quasi subito dopo la scoperta, o più probabilmente verso la fine degli anni '50 o i primi anni '60 dell'Ottocento. Due dei più imponenti si trovano a Roccavione (Cuneo), superano abbondantemente i cinquanta metri d'altezza e hanno raggiunto un diametro di 11 metri. Presumibilmente furono piantati intorno al 1902, data di costruzione della Villa dei Conti Salazar. E' degno di menzione per la sua storia tragica e commovente anche l'esemplare di Longarone: ha un'età stimata di 170 anni (sarebbe dunque stato introdotto a ridosso della scoperta) e in una ferita longitudinale di 5 metri reca le tracce del disastro del Vajont che il 9 ottobre 1963 devastò la valle e distrusse più di 1900 vite.  Un fossile vivente: Metasequoia Non è finita; ci sono ancora un genere e una storia da raccontare. E dall'America ci spostiamo in Cina. Fin dall'Ottocento erano note specie fossili imparentate con le sequoie, che nel Giurassico dovettero formare vaste foreste in Europa e in Asia. Una di queste specie fossili fu scoperta nel 1939 dal botanico e paleontologo giapponese Shigeru Miki dall'Università di Kyoto che due anni dopo la pubblicò con il nome Metasequoia ("simile a Sequoia); risalente ad almeno 150 milioni di anni fa, doveva essersi estinta con i dinosauri, che un tempo scorrazzavano sotto le sue chiome. Per una coincidenza quasi incredibile, nell'inverno dello stesso 1941 il botanico cinese Gan Duo (noto anche come Toh Kan) durante una spedizione nelle province del Sichuan e dell'Hubei nel villaggio di Moudao nella contea di Lichuan (Hubei) osservò un'enorme conifera; faceva parte di un santuario e i locali lo chiamavano Shuǐshān, ovvero "abete d'acqua". Vista la stagione, era senza foglie, e Gan non raccolse alcun esemplare. Nel 1942, un altro botanico, Zhan Wang, visitò il villaggio e raccolse dei campioni; pensò che appartenessero a una specie già nota, Glyptostrobus pensilis (un'altra rara Cupressacea della Cina subtropicale). Orami si era nel pieno della guerra e solo nel 1945 egli poté mostrare le sue raccolte a un terzo botanico, Wan-Chun Cheng, una delle maggiori autorità mondiali della tassonomia delle Gimnosperme. Cheng capi subito che si trattava di una nuova specie, e inviò un campione a H.H. Hu, il direttore dell'istituto Fan di Pechino (il maggiore istituto botanico della Cina). Nonostante il caos della guerra e l'ostilità tra Cina e Giappone, Hu conosceva il lavoro di Miki e capì che la pianta viva apparteneva allo stesso genere che il collega giapponese aveva battezzato Metasequoia. Dopo altri studi e verifiche, nel 1948 Hu e Cheng pubblicarono insieme la nuova specie sul Bollettino dell'istituto Fan, battezzandola Metasequoia glyptostroboides. Chiesero poi l'aiuto dell'Arnold Arboretum dell'Università di Harvard, che lo stesso anno organizzò una spedizione di raccolta di semi, che, raccolti a migliaia, furono poi distribuiti a università, orti botanici e arboreti di tutto il mondo, Forse senza questi eventi provvidenziali, il fossile vivente sarebbe andato perduto. In natura è infatti rarissimo. Nel 2007 ne sono stati recensiti 5,371 esemplari, principalmente nella contea di Lichuan, con popolazioni minori nelle contee di Shizhu nel Chongqing e di Longshan nello Hunan. Molti esemplari erano già andati perduti per la trasformazione della piana alluvionale in risaie, ma dopo la scoperta l'albero ritrovato è diventato oggetto di venerazione e orgoglio nazionale. Sono state varate leggi per proteggerlo ed è stato largamente piantato in giardini e parchi e lungo le strade cinesi; ma i fragili ecosistemi dove viveva ormai quasi non esistono più e in natura è sempre più raro e minacciato. Spogliante e di dimensioni più contenute rispetto alle cugine di California, la metasequoia può comunque raggiungere un'altezza di circa 37 metri. Ha foglie aghiformi piatte, dritte o leggermente incurvate, opposte lungo i rami. Molto decorativa e di crescita rapida (anche un metro all'anno nei primi anni di vita), è anch'essa molto ricercata come pianta ornamentale ed è utilizzata anche come bonsai. Anche in Italia è giunta nel secondo dopoguerra; esemplari storici sono presenti nel Giardino Botanico Borromeo, nell'Isola Madre del Lago Maggiore e a Borghetto di Valeggio sul Mincio, che furono tra i beneficiari dei semi inviati dall'Arnold Arboretum.

0 Comments

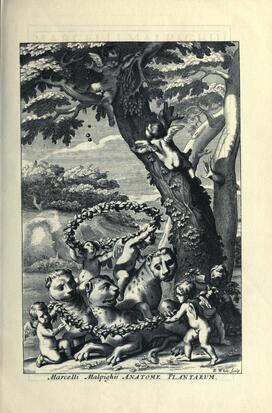

La nostra storia comincia in un giardino di Messina; ospite del proprietario, il visconte Ruffo, una sera forse del 1662 il medico e professore universitario Marcello Malpighi vi passeggia, finché un ramo di castagno gli sbarra la strada; lo spezza, ma non lo getta; incuriosito dalla sua natura fibrosa, decide di portarselo a casa per studiarlo al microscopio. E' l'inizio dello studio dell'anatomia vegetale, di cui, insieme a Nehemiah Grew, lo scienziato emiliano è il padre fondatore. Ma anche uno dei padri dell'osservazione al microscopio, dell'embriologia e dell'anatomia comparata, lo scopritore dei capillari, dei globuli rossi, dei recettori sensoriali linguali e cutanei, dei tubuli renali che da lui prendono il nome di glomeruli di Malpighi, dello sviluppo embrionale del baco da seta e dei pulcini, e di molto altro. Recuperando un assist del solito Plumier, Linneo gli dedicò il genere Malpighia, che a sua volta dà il nome alla famiglia Malpighiaceae. E c'è ancora qualche sorpresa.  Nemo profeta in patria: Malpighi e Bologna Il 28 dicembre 1667, Henry Oldenburg, segretario della Royal Society (fondata appena sei anni prima) scrive al medico e professore italiano Marcello Malpighi (1628-1691) per invitarlo a corrispondere regolarmente con la società, inviando informazioni e manoscritti su ogni soggetto interessante riguardante le scienze naturali. La lettera - segno della crescente reputazione internazionale di Malpighi - arriva in un momento delicato per lo scienziato bolognese (uno dei tanti, in realtà, della sua vita costellata di contrasti), che accetta di buon grado. Nel 1669 sarà il primo italiano a diventare membro della Society, che sosterrà finanziariamente le sue ricerche, pubblicherà la sua opera omnia e nel 1684, quando egli perde i suoi microscopi in un incendio, gli rifonderà la spesa e gli procurerà nuove lenti. Gli scontri con i sostenitori dell'ortodossia e dell'autorità di Galeno erano iniziati presto, quando Malpighi era ancora studente dell'università di Bologna. Qui prese a frequentare il circolo anatomico che si riuniva attorno a Bartolomeo Massari, dove si praticava la dissezione degli animali e, quando disponibili, di cadaveri umani, Furono forse queste frequentazioni ad attirargli l'ostilità del corpo accademico, e in particolare di Ovidio Montalbani (onnipossente professore di matematica, logica, astronomia e medicina, ma anche astrologo ufficiale della città e autore di fantasiosi almanacchi che firmava come Bumaldus, nome con il quale è entrato nella nomenclatura botanica grazie all'eponimo di Spiraea bumalda). Minacciato addirittura di morte, se volle laurearsi Malpighi dovette piegarsi a dichiarare la sua fedeltà alla medicina galenica. Fu forse per questo che, anche se gli venne proposta una cattedra di logica nell'ateneo bolognese, preferì accettare l'invito dell'arciduca Leopoldo di Toscana e si trasferì a Pisa ad insegnare medicina pratica. I tre anni trascorsi nella città toscana furono decisivi. Malpighi entrò a far parte dell'Accademia del Cimento, che si rifaceva al magistero di Galileo e al metodo sperimentale, legandosi particolarmente al matematico e naturalista Giovanni Alfonso Borelli che lo introdusse alla iatromeccanica, ovvero alla concezione - derivata dal razionalismo cartesiano - che assimilava i corpi di uomini e animali a macchine complesse. Riprese i suoi esperimenti e incontrò lo strumento che l'avrebbe accompagnato per il resto della vita: il microscopio. Nel 1659 un tragico affare di famiglia lo richiamò a Bologna: nel corso di una rissa per strada (molto simile nella dinamica all'episodio di Ludovico-fra Cristoforo nei Promessi Sposi) suo fratello Bartolomeo uccise Tommaso Sbaraglia, primogenito di una famiglia in lite con i Malpighi per questioni di confini e fratello di un altro dei rivali accademici di Marcello, Giovanni Girolamo. Bartolomeo Malpighi fu inizialmente condannato a morte, ma il fratello, grazie all'aiuto del Cardinal Farnese, riuscì a farlo rilasciare dopo meno di un anno di reclusione. Risolta l'incresciosa faccenda, Malpighi rimase a Bologna, assumendo la cattedra di medicina teorica. La sua prima importante scoperta - poi riferita nelle due epistole a Borelli De pulmonibus - è del 1660, quando indentificò la struttura spugnosa del polmone in termini di alveoli circondati da una rete di minuscoli vasi sanguigni e gettò le basi per la comprensione del processo di respirazione. L'anno successivo, partendo dall'osservazione dei polmoni di una rana, fornì la prova che confermava la teoria della circolazione del sangue di Harvey, scoprendo i capillari che mettono in relazione vene e arterie. Erano scoperte rivoluzionarie che lo resero famoso in tutta Europa, ma rinfocolarono più che mai il malanimo, il rancore e l'invidia dei tradizionalisti che, rifacendosi a Galeno, pensavano che il sangue fosse prodotto dal fegato e che i polmoni fossero costituiti da sangue coagulato. A venirgli in soccorso fu l'amico Borelli, che lo convinse a trasferirsi a Messina dove gli procurò una cattedra pagata quattro o cinque volte di più di quella bolognese. Nella città siciliana, dove Malpighi si mosse con prudenza, rinunciando persino a esercitare come medico per non suscitare risentimenti, continuò con grande successo le sue ricerche: studiò gli organi del gusto e del tatto e la loro connessione con il cervello, pubblicando poi i risultati dopo il rientro a Bologna, nel 1665, nei tre opuscoli De lingua (per lo studio delle papille della lingua si avvalse anche dell'aiuto della sua cuoca, che gli insegnò come rimuovere i due strati più superficiali di una lingua bovina, mettendo in evidenza il corpo papillare), De cerebro e De externo tactus organo. Come vedremo meglio in seguito, fu sempre a Messina che incominciò ad occuparsi di anatomia vegetale. Nonostante ogni cautela, anche nella nuova sede non tardarono a scoppiare le polemiche. Malpighi decise di rientrare a Bologna, dove gli fu assegnata la cattedra di medicina pratica e, come medico, si creò una vasta clientela che gli diede una certa agiatezza. Tuttavia, con la decisione di lasciare Messina si inimicò Borelli; fu forse per questo che accettò con entusiasmo la proposta della Royal Society da cui abbiamo preso le mosse, che lo sottraeva all'isolamento. Anche se non interruppe mai gli studi di anatomia (studiando il rene e il sangue, con la scoperta tra l'altro dei globuli rossi), i contatti londinesi lo spinsero ad allargare le sue ricerche, oltre che all'anatomia vegetale, all'embriologia, con De bombyce, sui bachi da seta, 1669 e soprattutto il fondamentale De formatione pulli in ovo, 1673, sull'embrione del pulcino, entrambi pubblicati a Londra a spese della Royal Society. La sua carriera scientifica e la fama internazionale avevano raggiunto l'apice, tanto che dal 1687 la Royal Society ne pubblicò l'opera omnia; ma non bastò per tacitare le polemiche nella provinciale Bologna. Nel 1676 il botanico Giovanni Battista Trionfetti attaccò e cercò di ridicolizzare i suoi studi sull'anatomia vegetale; nel 1689 il libello De recentiorum medicorum studio dissertatio epistolaris ad amicum, uscito anonimo, ma dovuto all'arcinemico Giovanni Girolamo Sbaraglia, sostenne l'inutilità dal punto di vista pratico delle indagini anatomiche e delle osservazioni al microscopio, difendendo le cure tradizionali che si rifacevano all'esperienza diretta e all'insegnamento degli antichi. Nel 1683 la casa di Bologna di Malpighi andò distrutta in un incendio; fu in questa occasione che la Royal Society gli venne in soccorso per ripristinare i preziosi microscopi. Sembra invece non sia mai avvenuta l'incursione nella sua casa di campagna di un gruppo di uomini mascherati guidato da Sbaraglia, che Malpighi racconta in una lettera a un amico: non è il racconto di un fatto reale - come a lungo si è creduto -, ma la metafora grottesca degli attacchi alla sua reputazione subiti da Sbaraglia e soci. Malpighi era ormai stanco delle polemiche; si facevano sentire anche l'età e crescenti problemi di salute. Nel 1691, una nuova svolta: l'ex cardinale di Bologna Antonio Pignatelli venne eletto papa con il nome di Innocenzio XII, e volle con sé il vecchio amico Malpighi come medico personale; nonostante fosse riluttante a lasciare la sua città, egli non poté rifiutare. Il pontefice lo nominò addirittura Cameriere segreto, con lo status ecclesiastico di monsignore e il diritto di esercitare liberamente la professione a Roma; con il che, cessarono anche gli attacchi alla sua persona, ormai divenuta intoccabile. Ma soltanto tre anni dopo moriva in seguito a due colpi apoplettici.  Un trattato sull'anatomia delle piante All'origine dell'interesse di Malpighi per l'anatomia delle piante, c'è un piccolo episodio (l'equivalente della mela di Newton) e un convincimento scientifico profondo. Racconta lo stesso Malpighi che quando viveva a Messina (siamo probabilmente nel 1662) una sera stava passeggiando nel giardino di uno dei suoi protettori, il visconte Ruffo; a un certo punto, si imbatté in un ramo di castagno che gli sbarrava la strada; lo spezzò, ma, anziché gettarlo, da quel grande osservatore che era, fu subito colpito dalla sua natura fibrosa. Lo portò a casa e lo esaminò al microscopio, osservando la struttura che oggi chiamiamo xilema, Il convincimento scientifico è quello dell'uniformità della natura, che opera con i medesimi meccanismi in tutti suoi regni. Lo studio dell'anatomia delle piante sarà dunque un grimaldello per comprendere le strutture di organismi più complessi, come egli stesso spiega nella prefazione di Anathome plantarum: "La natura delle cose, avvolta nelle tenebre, si svela solo con metodo analogico, e deve essere investigata nella sua totalità, affinché noi, attraverso lo studio delle macchine più semplici e più accessibili ai sensi, possiamo risolvere la struttura di quelle più complicate". In giovinezza aveva studiato essenzialmente l'anatomia dell'uomo e degli animali "perfetti", ma per comprenderla aveva dovuto passare a quelli più semplici: "questi, avvolti nelle proprie tenebre, rimangono nell'oscurità; per cui è necessario studiarli analogicamente attraverso gli animali semplici. Mi arrise quindi l'indagine degli insetti; ma anche questa comporta le sue difficoltà. Finii quindi a rivolgermi alle piante, in modo che una lunga esplorazione di questo mondo mi aprisse la strada per ritornare ai miei primi studi, partendo dal gradino della natura vegetante". Quando entra in contatto con la Royal Society, ha già fatto molti passi avanti in questo campo e nel 1674 è in grado di inviare a Londra il manoscritto di quello che diverrà il primo volume di Anatome plantarum, pubblicato l'anno successivo dalla società londinese; il libro, scritto in latino, comprende 82 pagine, più un'appendice con il saggio sull'embrione dei pulcini, 54 tavole in bianco e nero con 336 figure, basate su disegni dello stesso Malpighi, un eccellente disegnatore. Solo una quindicina riproducono strutture viste al microscopio perché anche Malpighi, come Grew, integra l'osservazione a occhio nudo (o con una lente di ingrandimento) con quella al microscopio. Dunque lo stesso termine Anatome va inteso più come Morfologia che come anatomia in senso stretto. Nell'introduzione Malpighi rivendica l'importanza metodologica dello studio dell'anatomia delle piante, in precedenza ritenute organismi indifferenziati e privi di organi; egli le concepisce invece come un sistema che può essere diviso in parti con relazioni sinergiche, dunque veri e propri organi. Quindi li passa in rassegna analiticamente, a iniziare dal tronco con la corteccia (cortex) cui è dedicato il primo capitolo. Seguono le parti del fusto (de partibus caulem vel caudicem componentibus), in cui i termini caulis e caudex indicano rispettivamente lo stelo delle piante erbacee e il tronco di quelle legnose. Si passa quindi alla crescita della corteccia e ai nodi (de caudices augumento & nodis) con l'individuazione degli anelli di crescita annuale, di un cilindro legnoso, fasci fibrosi e fasci legnosi. Il quarto capitolo è dedicato alle gemme (de gemmis) di cui è correttamente riconosciuto il ruolo nella produzione di foglie e foglioline, nel caso di piante con foglie composte; vengono esaminate le gemme di varie piante, di cui è riprodotta la sezione longitudinale, e viene descritta la forma generale di varie foglie, poi esaminate nel capitolo successivo (de foliis). Con il sesto capitolo si passa ai fiori (de floribus) di cui Malpighi riconosce esplicitamente il ruolo nella riproduzione, descrivendone varie parti anche se in modo impreciso, e analizzando diversi tipi di fiori e infiorescenze. Non stupisce che il biologo bolognese, che in quegli stessi anni studiava l'embriologia animale, riservi il capitolo più ampio alla formazione del seme (de seminum generatione), dedicato alla fecondazione, alla formazione dell'embrione e alle prime fasi dell'emergenza della plantula, esplicitamente collegata al seme (seminalis plantula). Va nello stesso senso il capitolo successivo, dedicato alla formazione del frutto, significativamente non chiamato così, ma utero (de uterorum augumento & ipsorum succedente forma), presumibilmente inteso come ovario; vengono poi descritti diversi tipi di frutti in modo piuttosto esatto, anche se con una terminologia a volte imprecisa (viene però introdotto il termine pericarpo). Il nono e ultimo capitolo (De secundinis (et) contento plantarum foetu) ritorna sulla questione della formazione dell'embrione prima della germinazione del seme e della nascita della plantula. Nel 1679, sempre a spese della Royal Society, uscì una seconda parte, un volume di 93 pagine e 39 tavole, con 142 figure. Mentre la prima parte può essere considerata un trattato generale sull'anatomia della piante, la seconda parte si occupa essenzialmente di malformazioni e anomalie e strutture specifiche e in qualche senso curiose, con capitoli dedicati a galle, tumori e altre formazioni ipertrofiche, a peli, spine, viticci e formazioni analoghe, a piante eterotrofe e parassite. Di particolare interesse il capitolo sulle galle, che Malpighi spiegò correttamente come escrescenze prodotte dalla deposizione di uova da parte di particolari insetti; una spiegazione che fu contestata tra gli altri da Francesco Redi. In sintesi, in tutti i variegati campi in cui operò, Malpighi aprì nuovi orizzonti o, per dirla con il contemporaneo Domenico Gagliardi (Anatomes Ossium Novis Inventis Illustratae Pars Prima, 1689), nuovi mondi: "come un secondo Colombo del microcosmo, egli scoprì non soltanto uno, ma innumerevoli nuovi mondi nella sola struttura delle viscere", e - potremmo aggiungere - delle piante.  Omaggi floreali L'ammirazione di Gagliardi è condivisa da Charles Plumier che pochi anni dopo la morte di Malpighi, nel suo Nova plantarum americanarum genera (1703) lo celebra con la dedica del genere Malpighia, accompagnata da un vero peana: "Il celeberrimo Marcello Malpighi bolognese, professore di medicina, archiatra del sommo pontefice Innocenzio XII, filosofo eminentissimo, membro della Royal Society, accuratissimo esploratore delle opere della natura, gettò le basi della vera anatomia delle piante con un'opera degna di ogni ammirazione, ovvero un ricchissimo tesoro botanico-anatomico che abbraccia 24 trattati". Linneo riprende la proposta in Hortus Cliffortianus e la ufficializza in Species plantarum. Oggi Malpighia è il genere tipo di un'intera famiglia, Malpighiaceae, con oltre 70 generi e 1300 specie, che a sua volta dà il nome a uno dei più vasti ordini delle Angiosperme, Malpighiales, cui fanno capo 36 famiglie e più di 16000 specie (l'8,5% delle Eudicotiledoni). Non male per il bistrattato Malpighi! che del resto è un nome familiare persino agli studenti delle scuole medie, ricordato da parti anatomiche, istituti e accademie, piazze e strade, un'isola dell'Antartide e un asteroide, mentre quello del rivale Sbaraglia è noto solo a pochi specialisti. Malpighia L. comprende un centinaio specie di arbusti e piccoli alberi nativi dell'America tropicale e subtropicale, dal Texas e dalla Baja California a Nord al Perù settentrionale a Sud, passando per l'America centrale e le Antille, dove troviamo il centro di diversità, con 58 specie (di cui 53 endemiche) nell'isola di Cuba. Sempreverdi e molto ramificati, hanno spesso dense chiome, rami spinosi o densamente pelosi, foglie semplici, fiori solitari o raccolti in umbelle, con cinque petali unghuiculati bianchi, rosa, rossi o viola, seguiti da un drupa dall'aspetto simile a una ciliegia. E sono proprio i frutti a far apprezzare la specie più nota, M. emarginata, nota con il nome comune acerola o ciliegia delle Barbados. Dal gusto delizioso, i frutti di acerola sono anche molto salutari perché contengono un'altissima percentuale di vitamina C (sei volte quella dell'arancia), nonché vitamine A, B1, B2 e B3, carotenidi e bioflavonidi; oltre che freschi, vengono consumati sotto forma di succo, marmellata e gelatina; l'estratto del succo è utilizzato, sotto forma di pastiglie, come integratore con ottime proprietà antiossidanti. In alcune erboristerie sono anche disponibili panetti di polpa essiccata. M. emarginata è talvolta confusa con M. glabra, che tuttavia ha fiori assai diversi e frutti più piccoli e insipidi. Ha invece essenzialmente usi ornamentali M. coccigera, un arbusto originario dei Caraibi, con foglie dai margini spinosi che ricordano quelle dell'agrifoglio e fiori con petali bianchi frastagliati seguiti da bacche rosse molto apprezzate dagli uccelli. Sempre nell'ambito delle Malpighiaceae, troviamo ancora due omaggi indiretti a Malpighi. Il primo è il genere Malpighiodes Nied. (ovvero "affine a Malpighia"), che comprende quattro specie di liane legnose diffuse tra il Venezuela, le Guiane e il Brasile settentrionale. Il maggiore tratto distintivo sono le aeree infiorescenze a dicasio, con 4 o 8 fiori portati in coppie di umbelle o corimbi; le corolle, a simmetria bilaterale, hanno petalo posteriore differente dagli altri quattro; il frutto è una samara con ali membranacee o ridotte. Sorprendentemente, si rifà a Malpighia anche il genere Galphimia: infatti ne è l'anagramma! L'enigmista che si divertì con questo gioco di parole non è altri che l'abate Cavanilles, il direttore dell'orto botanico di Madrid. Con circa 25 specie di grandi erbacee, arbusti e piccoli alberi, si estende dal Messico al bacino dell'Amazzonia, con centro di diversità in Messico, con una ventina di specie. Quella più nota è la bella G. gracilis, un arbusto originario del Messico orientale, spesso coltivato nei giardini a clima mite per l'alta resistenza alla siccità e i racemi di brillanti fiori gialli. Tanto per fare un po' di confusione, è commercializzata anche come G. brasiliensis o G. glauca (o anche Tyrallis brasiliensis e T. glauca), che però sono specie diverse. Dalle foglie e dai fiori essiccati di G. glauca si ricava un tè con proprietà rilassanti, dovute alla presenza di galpimina B; ecco perché in Messico è nota come noche buena o buena noche, la pianta della buona notte. Estratti di questa pianta sono usati in fitoterapia e omeopatia per contenere i disturbi da ansia e alcune allergie. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed