|

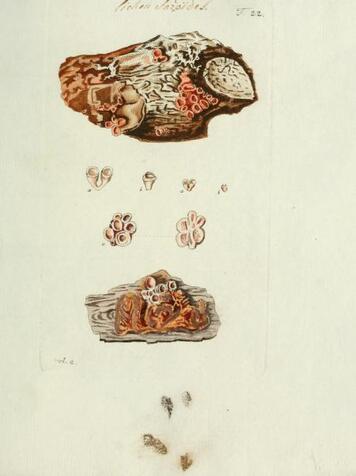

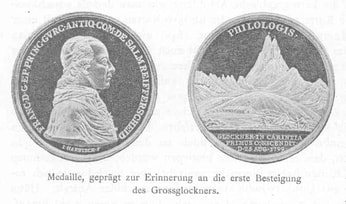

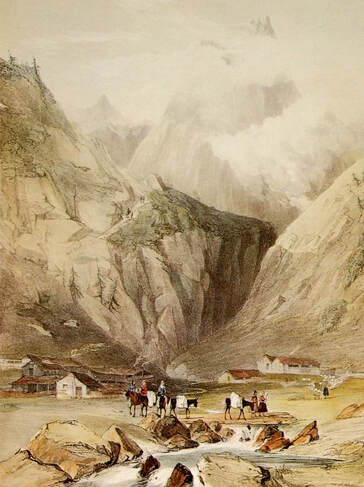

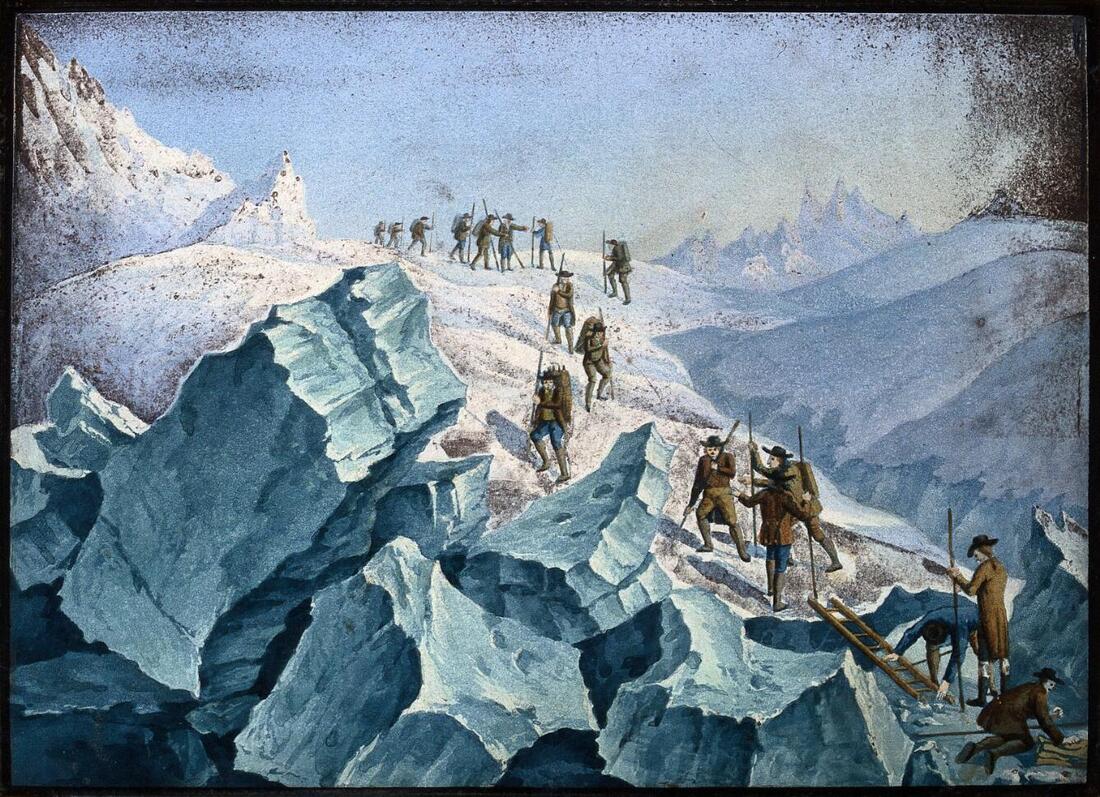

Forse nel vostro giardino coltivate la bella e robusta Euphorbia characias subsp. wulfenii, oppure, se amate le piante alpine, conoscete Primula wulfeniana o Androsace wulfeniana, o addirittura la rara e bellissima Wulfenia carinthiaca. Tutte ricordano il sacerdote austriaco Franz Xaver von Wulfen, ex gesuita di santa vita, che nella seconda metà del Settecento fu tra i pionieri dello studio delle piante alpine, che andava a cercare nel loro ambiente naturale, tra malghe e crode; nella sua lunga carriera di naturalista delle grandi cime, fece più di 60 scalate, scalando tra gli altri il Grintovec in Slovenia, la Croda Rossa di Braies nelle Dolomiti, l'Eisenhut e lo Schleinitz nelle Alpi austriache. Ultra settantenne, partecipò addirittura all'epica sfida che portò alla conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria, anche se non fu tra quelli che raggiunsero la vetta. A ricordarlo non può che essere una pianta che egli stesso raccolse sulle sue montagne, appunto Wulfenia carinthiaca, specie tipo di un genere che non cessa di intrigare i botanici per la sua curiosa distribuzione disgiunta. Su montagne ancora più alte e lontane ci porta il secondo genere che lo celebra indirettamente, Wulfeniopsis. Entrambi appartengono alla famiglia Plantaginaceae.  Sacerdote e scienziato A Klagenfurt, la capitale della Carinzia, in una piazza affacciata su un giardino, sorge un modesto monumento, un cippo piramidale su base quadrata sormontato da una sfera; su una delle facce, la scritta: "Franz X. barone von Wulfen, ugualmente grande come sacerdote, studioso ed essere umano 1728-1805". Eretto inizialmente come cippo funerario, il monumento riflette la gratitudine e l'affetto dei cittadini di Klagenfurt per questo gesuita che visse nella città carinziana per quarant'anni distinguendosi per il suo spirito di carità. Ripercorriamone la vita, soffermandoci per ora sulla sua figura di sacerdote. Wulfen nacque a Belgrado, dove il padre, un militare tedesco al servizio dell'impero, era di stanza in quegli anni; la madre era invece una nobildonna ungherese. Secondogenito, dopo aver completato gli studi presso il liceo classico di Kaschau (oggi Košice, Slovacchia), a diciassette anni entrò nella compagnia di Gesù; seguì i due anni di noviziato a Vienna e completò gli studi umanistici a Györ (attuale Ungheria). Gli studi superiori lo riportarono a Vienna, dove studiò per tre anni filosofia e per due matematica superiore; quindi lo troviamo a Graz dove studiò teologia per quattro anni e completò i primi due anni di prova. Il terzo e ultimo lo trascorse a Banska Bystrica (nell'odierna Slovacchia) dove pronunciò i voti solenni nel 1763. Intanto aveva incominciato ad insegnare nei collegi gesuitici di diverse città: grammatica (ovvero le materie umanistiche dei primi tre anni del ginnasio) nel 1755 al Collegio di Gorizia e nel 1756 al Theresianum di Vienna; matematica nuovamente a Gorizia nel 1761; logica e metafisica a Lubiana nel 1762 e fisica newtoniana sempre a Lubiana nel 1763. Infine nel 1764 fu trasferito a Klagenfurt, dove insegnò dapprima matematica poi tutte le materie degli studi filosofici (studia superiora) fino alla fine del 1768. Nel 1769 lasciò l'insegnamento per dedicarsi esclusivamente alla cura pastorale. Dal 1769 al 1773 fu confessore e catechista presso le Suore Orsoline. La sua più profonda aspirazione era essere inviato come missionario in Cina o nelle Indie, ma nel 1773 lo scioglimento della Compagnia dei Gesù mise fine a questa speranza. Gli fu assegnata una piccola pensione e un alloggio in una casa sulla Burggasse; disponeva così di un modesto reddito che devolveva in gran parte ai poveri, così come dedicava molto del suo tempo all'assistenza spirituale dei poveri, dei malati e di chiunque cercasse in lui consolazione e consiglio. Non c'è da stupirsi se alla sua morte fu salutato dai concittadini d'adozione come santo. Ma era anche uno stimato scienziato, membro di numerose società scientifiche e corrispondente di naturalisti di fama, compreso lo stesso Linneo. Su questo secondo aspetto della sua personalità ci illumina la lapide posta sulla casa della Burggasse: "In questa casa visse e studiò fino alla fine della sua vita Franz Xavier v. Wulfen 1728-1805. Prendono il nome da lui la wulfenia e la wulfenite". La wulfenite è un minerale (molibdato di piombo), la wulfenia una rara pianta montana (Wulfenia carinthiaca); è il simbolo vegetale della Carinzia ed è ritratta nella parte bassa della lapide. Entrambi sono strettamente collegati all'attività scientifica di questo sacerdote-naturalista.  Alla scoperta della flora alpina Coltissimo, versato tanto nelle scienze umane quanto nelle matematiche, poliglotta che parlava e scriveva in quattro lingue (latino, tedesco, francese e italiano), come naturalista Wulfen era autodidatta; scoprì le scienze naturali, e in particolare la botanica, quando era novizio a Vienna, grazie a un amico medico Cominciò a tenere un erbario e ad esplorare le campagne in cerca di piante; come raccontò più tardi, per molto tempo il suo unico manuale fu Systema naturae di Linneo. Il primo terreno di ricerca furono ovviamente i dintorni di Vienna. Poi i continui spostamenti imposti dalla Compagnia di Gesù gli permisero di esplorare molte parti del variegato territorio asburgico, a cominciare dai paesaggi carsici dei dintorni di Gorizia, dove incominciò ad interessarsi anche di insetti e altri animali. Nel 1754 con un amico fece un viaggio a Venezia ed esplorò il Lido e Caorle. A Gratz ritrovò un amico d'infanzia, Leopold Biwald, che era entrato nella Compagnia qualche anno dopo di lui; gli diede lezioni di botanica e insieme batterono assiduamente le campagne. Forse durante il secondo soggiorno a Gorizia entrò in contatto con Scopoli, cui inviò esemplari sia per Entomologia Carniolica (1763) sia per la seconda edizione di Flora Carniolica (1772), in cui compaiono una sessantina di specie da lui raccolte; Scopoli così lo loda: "Grandissimi per la nostra flora sono i meriti del padre Francesco Saverio Wulfen della Compagnia di Gesù che benevolmente mi ha comunicato molte piante raccolte con indefessa industria nei dintorni di Gorizia". La passione per le ricerche naturalistiche si rinvigorì nei due anni trascorsi a Lubiana. Wulfen strinse amicizia con un confratello, padre Janez Jožef Erberg, anch'egli appassionato di botanica, che gli fece conoscere i dintorni della città; poiché nel mese di luglio le lezioni erano sospese e i professori erano in vacanza, Wulfen ne approfittò per esplorare i monti della Carniola; nacque probabilmente in questo periodo un'altra delle sue grandi passioni: l'alpinismo. Fu sul monte Nevoso nei pressi di Trieste e scalò il Grintovec, la cima maggiore della Carniola. Trasmise la sua passione per la montagna e la natura a uno dei suoi allievi, Sigmund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che fu suo compagno in alcune escursioni nelle Alpi di Kamnik e della Savinja, grazie alle quali incominciò a interessarsi anche di mineralogia. Situata sul lago Wörthersee tra verdi colline, in una zona ricca di stazioni termali, al centro di uno splendido scenario alpino, benché periferica e lontana dalle grandi biblioteche, Klagenfurt si offrì a Wulfen come un perfetto terreno di studio; presto si propose di scrivere una Flora norica, progetto a cui si sarebbe assiduamente dedicato fino alla fine dei suoi giorni. A tale scopo esplorò a fondo non solo i dintorni della città, ma gran parte delle valli e delle catene montuose della Carinzia, estendendo le sue raccolte alle crittogame e ai licheni, che egli classificava tra le alghe e che divennero il suo soggetto preferito. D'estate non perdeva occasione per percorrere le montagne per cercare minerali e piante alpine; durante i 40 anni in cui visse a Klagenfurt, fece più di sessanta scalate (ma su questo aspetto torneremo più avanti). Anche se finora non aveva pubblicato nulla, il suo nome incominciava ad essere conosciuto. Nel 1772 iniziò a collaborare con von Jacquin per Florae austriacae [...] icones; la loro era una tipica relazione patrono-cliente: grazie a corrieri, amici comuni, viaggiatori, commercianti, librai, da Klagenfurt partivano per Vienna esemplari d'erbario, semi, piante alpine vive e descrizioni, mentre da Vienna arrivavano libri e pubblicazioni difficili da reperire nella periferica Klagenfurt, nonché contatti con altri studiosi, come il padre della briologia Johannes Hedwig, che in quegli anni stava lavorando al suo trattato sui muschi. Jacquin utilizzò materiali comunicati da Wulfen sia per il quinto volume di Florae austriacae icones sia per Icones plantarum rariorum; inoltre pubblicò la prima opera a stampa di Wulfen, Plantae rariores carinthiacae, in sei puntate: nel primo e nel secondo volume della sua Miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia (rispettivamente 1778 e 1781); nei primi quattro volumi di Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem (1786, 1788, 1789, 1790). Le specie più nuove ed interessanti erano anche corredate di immagini di eccellente qualità, eseguite dal valente pittore Joseph Menning e pagate di tasca propria da Wulfen; di particolare importanza storica le descrizioni e le immagini dei licheni, che per le prima volta ricevevano un'attenzione privilegiata. Le 364 specie di piante, funghi e licheni descritte in Plantae rariores carinthiacae erano il frutto di diversi viaggi nelle montagne della Carinzia e del Tirolo che Wulfen poté intraprendere grazie al finanziamento del consigliere imperiale Franz von Mygind. corrispondente di Linneo e amico di Jacquin. Nel 1781, con la dedica da parte di Jacquin del genere Wulfenia nel secondo volume di Miscellanea austriaca, si ebbe la sua consacrazione simbolica nell'empireo della botanica, anche se, nella sua infinita modestia, il buon sacerdote si schermì, scrivendo di non essere degno di tanto onore. Eppure la collaborazione con von Jacquin lo lasciava insoddisfatto. Era uno studioso scrupolosissimo e perfezionista. Le sue descrizioni erano un capolavoro di precisione: già sul posto, per ogni specie osservata dal vivo stendeva su un foglio a parte una prima versione, che poi inseriva nel quaderno che portava sempre con sé; a casa, consultava la bibliografia botanica e ricopiava ogni nota in bella copia, corredandola di sinonimi e note d'autorità, per poi inserirla al suo posto nell'erbario, classificato secondo il sistema linneano. In tal modo le sue descrizioni risultavano allo stesso tempo precise, fedeli e vivaci. Quanto alle identificazioni, aveva spesso dubbi, e avrebbe desiderato confrontarsi alla pari con altri botanici. A von Jacquin invece premeva pubblicare, ed era molto più sbrigativo; almeno tale pareva all'ipercritico e perfezionista Wulfen. Fu questo a provocare la rottura: quando espresse le sue perplessità a Thomas Host, che, in viaggio per la Dalmazia, gli aveva fatto visita nella sua casa di Klagenfurt, questi le prese come una critica personale e le riferì a von Jacquin; da quel momento ogni collaborazione si interruppe. Ma Wulfen nel frattempo aveva trovato altri mecenati. Come membro della Società di agricoltura di Klagenfurt, aveva stretto amicizia con l'imprenditore Johann (Jan) von Thys, di origine olandese, che aveva fondato una manifattura di tessuti a Klagenfurt ed era uno degli animatori della modernizzazione agricola della Carinzia; Thys e dopo la sua morte il figlio Rainer Franz finanziarono alcune spedizioni di Wulfen, che nel 1781 accompagnò Thys figlio in un memorabile viaggio in Olanda, nel corso del quale visitò tra l'altro gli orti botanici di Leida e Amsterdam e ne incontrò i prefetti David van Royen e Nicolaas Laurens Burman; la moglie di quest'ultimo gli donò una collezione di insetti sudafricani, che egli tre anni dopo pubblicò a Erlangen sotto il titolo Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum. Durante il viaggio, si era fermato a Erlangen per incontrare di persona Johann Christian von Schreber, con il quale già corrispondeva grazie a un altro naturalista ex gesuita, Franz von Paula Schrank. Allievo di Linneo e traduttore delle opere linneane in tedesco, professore di materia medica e direttore dell'orto botanico di Erlangen, dal 1791 presidente dell'Accademia leopoldina, Schreber, oltre che uno dei più importanti zoologi del suo tempo, era una figura di primo piano del mondo accademico tedesco; anche grazie alla sua amicizia, Wulfen fu via via ammesso a molte società scientifiche (oltre alla stessa Leopoldina, quelle di Erlangen, Jena, Berlino, Göttingen, nonché l'Accademia delle scienze di Stoccolma). Inoltre Schreber sostituì von Jacquin come curatore editoriale di Wulfen, che a partire dal 1786 pubblicò tutte le sue opere a Erlangen. In precedenza, fu ancora pubblicata a Vienna Abhandlung vom Kärntner Bleispate (1785), una monografia sui minerali di piombo di Bleiburg in Carinzia, magnificamente illustrata da Joseph Menning; tra di essi il minerale originariamente battezzato da Ignaz von Born che lo descrisse per primo nel 1772 plumbum spatosum flavo-rubrum, poi denominato da von Jacquin Kärntherischer bleispath, "spato di piombo di Carinzia"; nel 1845 venne infine ribattezzato wulfenite in onore del nostro. Oltre a Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum (1786), le opere uscite a Erlangen sono Plantae rariores descriptae (1803) e Cryptogama aquatica (1803). Di particolare interesse l'ultima, dedicata ad alghe e piante acquatiche, con la descrizione di oltre settanta specie; anch'essa fu resa possibile dal mecenatismo di Thys, che gli procurò un'amichevole accoglienza presso la filiale triestina della sua ditta; nel corso di due lunghi soggiorni, Wulfen poté così esplorare la fauna e la flora della costa adriatica, visitando anche l'Istria e le isole di Veglia, Cherso e Arbe. Gli si deve tra l'altro la prima descrizione di Ulva stellata, Fucus musciformis, Fucus filamentosus e Fucus simplex.  Scalate e piante alpine A Klangefurt, Wulfen riunì attorno a sé un piccolo circolo di più giovani studiosi, molti dei quali ecclesiastici, cui trasmise la sua passione per le scienze naturali e la montagna. Tra di loro spicca l'antico allievo di Lubiana Sigismund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che dal 1787 era vicario generale del principe-vescovo di Klangenfurt. Come il suo maestro era un grande appassionato di montagna e lo accompagnò in diversi viaggi ed escursioni. Insieme al barone Joseph von Seenus (che nel 1805 avrebbe pubblicato il resoconto di un viaggio botanico in Istria e Dalmazia), fu compagno di Wulfen in un secondo viaggio a Venezia; sulla via del ritorno visitarono varie località del Friuli e a Tolmezzo non mancarono di scalare La Mariana (Monte Amariana, 1906 s.l.m). In compagnia di un terzo ecclesiastico, il domenicano Ignaz von Eisentratten, scalarono l'Eisenhut (2441 m), la cima maggiore delle Alpi della Gurtal, e nel 1790 lo Schleinitz (2904 m) nel Gruppo dello Schober. Nel 1791, quando il botanico dilettante Carl von Zois venne apposta da Lubiana per incontrare Wulfen, venne organizzata per lui una grande escursione attraverso le catene della Carinzia superiore e del Tirolo, alla quale partecipò, oltre a Wulfen e Hohenwart, anche il goriziano Joseph Reiner, archivista e cappellano di corte prima a Gorizia poi a Klangenfurt. L'anno dopo Reiner e Hohenwarth raccontarono l'impresa in Botanische Reisen nach einigen Oberkärntnerischen und benachbarten Alpen unternommen [...], che contribuì grandemente a diffondere l'interesse per le montagne e l'alpinismo. Le testimonianze del tempo descrivono Wulfen come un uomo di alta statura, eretto anche in tarda età, forte ed agile, capace di camminare per mezza giornata senza stancarsi alla ricerca di una pianta rara e di lasciare indietro guide ed accompagnatori più giovani. Quando aveva superato la sessantina, tra il 1791 e il 1794, di passaggio da uno dei suoi viaggia a Trieste, esplorò le Dolomiti di Braies. scalando il Monte Lungo, il Picco di Vallandro e addirittura la Croda Rossa, la cima maggiore con i suoi 3.148 m. Vista la sua età, c'è chi ha messo in dubbio questa impresa; ma aveva più settant'anni quando prese parte alla più celebre impresa alpinistica austriaca dell'epoca, la conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria (3718 metri). La spedizione fu organizzata dal principe-vescovo della Carinzia Xaver von Salm-Reifferscheidt-Krautheim, sull'onda della prima ascensione del monte Bianco del 1786. Wulfen e Hohenwart conoscevano benissimo la catena del Grossglockner, frequente terreno delle loro esplorazioni botaniche, ne furono gli ispiratori e nel 1795 furono incaricati di una prima ricognizione; nel 1798 l'area fu ispezionata dall'arcivescovo in persona, che non badò a spese per la spedizione dell'anno successivo. Furono ingaggiati due montanari (le relazioni li ricordano come "i Glokner" e ci sono incertezze sui loro nomi esatti), che predisposero sentieri e all'altezza di 2620 m costruirono un rifugio, chiamato Salmhütte in onore del principe-vescovo, sufficientemente grande da ospitare i 30 membri della spedizione, tra cui Wulfen e Hohenwart. Il 23 luglio 1799 le due guide giunsero poco sotto la vetta del Kleinglochner, ma il maltempo rallentò a lungo la spedizione dei "signori"; solo il 24 agosto Hohenwart e quattro guide riuscirono a raggiungere il Kleinglochner, una cima un poco più bassa divisa dalla vetta principale da una forcella molto esposta, ma dovettero rinunciare a scalare la cima maggiore. Si diffuse però la voce che l'impresa fosse riuscita, e che i cinque avessero addirittura eretto una croce sulla cima, avvalorata da una medaglia commemorativa fatta coniare dal vescovo, con il suo ritratto sul recto, e il profilo del Grossglockner sul verso, con la croce sulla cima e la data dell'ascesa 25 agosto 1799. In realtà fin da settembre fu pianificata una seconda spedizione per l'estate successiva. Era ancora più imponente della precedente, con ben 62 partecipanti, tra i quali di nuovo Hohenwart, Wulfen, il botanico David Heinrich Hoppe, il geologo Ulrich Schiegg e il suo allievo Valentin Stanič . Fu costruito un secondo rifugio più in alto del precedente sull'Adlesruhe (3454 m). La spedizione si servì di scale, corde e rudimentali ramponi e fu guidata dai quattro montanari che avevano già partecipato alla spedizione precedente. Furono proprio loro a raggiungere la cima maggiore il 28 luglio, mentre Hoppe, Hohenwart e il parroco Orrasch li attendevano sulla cima del Kleinglocker; quindi, ridiscesero e raggiunsero nuovamente la vetta insieme a un altro parroco, Mathias Hautzendorfer, l'unico dei primi scalatori di cui conosciamo con esattezza il nome. Il giorno successivo anche Schiegg e Stanič raggiunsero la vetta; fecero misurazioni della pressione barometrica dell'aria e misurarono l'altezza della cima, mentre le guide vi fissavano una croce. Nel 1802 e nel 1806 il vescovo finanziò altre due spedizioni; in quella del 1802, finalmente anche Hohenwart raggiunse la vetta principale. Invece, sia nel 1799 sia nel 1800, l'ormai anziano Wulfen dovette accontentarsi di assistere alla scalata insieme all'arcivescovo dal rifugio dell'Adlesruhe. Erano anni tempestosi e stupisce che il principe-vescovo avesse profuso tanto impegno (e tanto denaro) in questa impresa alpinistica e scientifica. Nel 1797 Klagenfurt era stata occupata dai francesi, che rubarono gran parte delle raccolte di Wulfen. Nonostante questo il vecchio sacerdote continuava a lavorare alla sua Flora norica, un work in progress che nel suo maniacale perfezionismo non gli pareva mai pronta per la pubblicazione, per la quale del resto gli mancavano i soldi. Rimase sano e attivo fino alla fine, quando una polmonite lo stroncò nell'arco di tre giorni nell'aprile 1805. Contava che avrebbe provveduto alla pubblicazione Schreber, al quale lasciò il manoscritto ormai completato, con le illustrazioni relative e esemplari d'erbario. Il resto delle collezioni passò invece a Hohenwart, che nel 1809 sarebbe diventato arcivescovo di Linz. Purtroppo Schreber non poté esaudire l'ultima volontà di Wulfen, sia per la situazione di guerra sia perché morì egli stesso pochi anni dopo, nel 1810. Così Flora norica rimase inedita fino al 1858, quando la Società botanico-zoologica di Vienna decise di finanziarne la pubblicazione, affidandola a Eduard Fenzl, professore di botanica dell'Università di Vienna, con l'assistenza di Rainer Graf, spiritualmente vicino a Wulfen come sacerdote originario di Lubiana; l'opera contiene anche una delle prime biografie di Wulfen. In mezzo secolo gli studi sulla flora austriaca avevano fatto molti progressi e l'opera conservava un valore quasi solo storico; in particolare, Fenzl e Graf considerarono obsoleta la parte dedicata alle crittogame e limitarono la pubblicazione alle angiosperme, sotto il titolo Flora Norica Phanerogama; benché tardiva, con le sue vivide descrizioni di 717 specie dell'Austria e delle Alpi orientali rimane una pietra miliare per la conoscenza soprattutto della flora alpina.  Wulfenia, Wulfeniopsis e altre rarità montane A Wulfen si deve la prima pubblicazione di circa 120 taxa di vegetali. Tra di essi spiccano ovviamente molte piante alpine: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), endemica dei monti della Carinzia e della Slovenia e dedicata al discepolo "a distanza" Karl von Zois che ne fu il primo raccoglitore; Primula glutinosa, un endemismo delle Alpi orientali presente anche in Italia tra Lombardia e Trentino; Saxifraga moschata, diffusa invece dai Pirenei al Caucaso; Androsace chamaejasme, presente oltre che sui monti europei, nella catena dell'Atlante in Marocco; la genzianella nana Gentiana nana (oggi Comastoma nanum), una specie di alta quota delle Alpi orientali. Lo ricordano nell'eponimo specie endemiche delle Alpi orientali di cui fu il primo raccoglitore: Primula wulfeniana, Alyssum wulfenianum, Sempervivum wulfenii, Androsace wulfeniana. E' invece originaria dei litorali mediterranei Euphorbia characias subsp. wulfenii, oggi molto coltivata nei giardini e ampiamente naturalizzata. Torniamo in montagna con Wulfenia carinthiaca, la specie tipo del genere Wulfenia (Plantaginaceae), scoperta da Wulfen nel luglio 1779 alla malga Kuehweger (1625 m.) sulle pendici del Gartnerkofel nelle alpi Carniche; von Jacquin gliela dedicò con queste parole: "Ho nominato questa bellissima pianta dal suo scopritore, uomo di grande merito botanico, cui dobbiamo tante belle e rarissime piante della Carinzia". Oltre che bellissima (speciosa, scrive von Jacquin) è anch'essa assai rara, come tutte le consorelle del genere Wulfenia, caratterizzato da una singolare distribuzione disgiunta in tre aree non contigue: le Alpi Carniche tra Austria e Italia, le Alpi Dinariche in Albania, i monti Nur nella Turchia meridionale. La stessa W. carinthiaca ha distribuzione disgiunta: nelle Alpi Carniche è presente in una ristretta area di appena 10 km² attorno al Passo Pramollo-Nassfeld Pass sia sul versante italiano sia su quello austriaco; più ampie le popolazioni dinariche, a cavallo tra Albania, Montenegro e Kosovo. Ha foglie a rosetta obovate, crenate e carnose dalle quali a metà estate, per pochi giorni, emergono alti racemi fitti di fiori campanulati blu-viola. Cresce su pietraie umide, nel sottobosco degli ontaneti e delle pinete di Pinus mugo (Alpi Carniche) e Pinus peuce (Alpi Dinariche) o nei pascoli ricchi di azoto nei pressi delle malghe appena al di sopra del limite degli alberi. W. baldaccii, simile alla specie precedente, ma di dimensioni minori, fu segnalata per la prima volta negli anni '30 del Novecento dal botanico italiano Antonio Baldacci. E' un endemismo dei Monti Prokletje nell'Albania settentrionale, dove cresce nelle fessure tra le rocce nei boschi di betulla o ai margini di essi. Le altre due specie, W. glanduligera e W. orientalis, crescono su monti più bassi e mesofili della Turchia sud-orientale, entrambe nelle fessure delle rocce, la prima nei boschi di Fagus orientalis, la seconda nelle foreste sempreverdi submediterranee. In passato erano assegnate al genere Wulfenia anche due specie himalayane. La distribuzione fortemente discontinua tra Mediterraneo e Himalaya, benché non unica, è piuttosto rara e negli anni '80 del Novecento ha spinto gli studiosi ad approfondire la questione. Paragonando esemplari di tutte le specie e i loro pollini, essi sono giunti alla conclusioni che le differenze sono tali da far assegnare quelle himalayane a un genere proprio, che è stato denominato Wulfeniopsis (simile a Wulfenia); si distingue da Wulfenia per il numero dei cromosomi, le caratteristiche del polline e i racemi molto più radi, con i fiori portati da un solo lato dell'asse, con corolla non bilabiata con quattro lobi anziché cinque. Gli sono assegnate due specie, W. amherstiana (Himalaya occidentale, dal Pakistan al Nepal centrale, da 1500 a 3000 metri di altitudine) e W. nepalensis (talvolta considerata una varietà della precedente, endemica del Nepal, tra 1500 e 2700 m). Dunque, di nuovo piante di alta montagna che non sarebbero spiaciute a padre Wulfen.

0 Comments