|

I primi orti botanici tedeschi nascono sul modello di Padova a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Tra i massimi protagonisti della loro nascita, il medico e botanico Ludwig Jungermann, che disegnò e curò successivamente l'orto botanico di Gießen, il primo ad occupare ancora parzialmente la sede originale, e quello di Altdorf, celebre per la bellezza e la ricchezza di piante rare. Jungermann fu anche il primo in Germania a scrivere flore locali e a tenere ufficialmente una cattedra di anatomia e botanica. Nella sua prassi didattica, poterono così integrarsi le lezioni teoriche, la dimostrazione delle piante nell'orto botanico e le escursioni nel territorio. È ricordato dal genere di epatiche Jungermannia, dalla storia tassonimica alquanto travagliata.  Flore locali ed orti botanici Tra fine Cinquecento e inizio Seicento, in Germania vennero fondati diversi orti botanici universitari che si rifacevano direttamente al modello di Padova. Il primo fu quello di Lipsia, nato nel 1580 forse dalla trasformazione di un precedente giardino monastico, seguito nel 1586 da quello di Jena e nel 1593 da quello di Heidelberg. Travolti dalla guerra dei Trent'anni, nessuno di questi giardini è sopravvissuto. Il primo a trovarsi ancora almeno in parte nella collocazione originale - anche se assai ingrandito e con un aspetto totalmente mutato - è quello di Gießen, la cui fondazione ufficiale risale al 1609. L'università di Gießen (oggi Justus-Liebig-Universität Gießen) era recentissima; nel 1605 alcuni professori luterani del vicino ateneo di Marburg, da poco passato al calvinismo, si spostarono a Gießen dove, auspice il langravio Ludovico V di Assia-Darmstadt, fondarono l'Illustre et principale Gymansium Giessense che nel 1607, ottenuto il brevetto imperiale, si trasformò appunto in università. Come ateneo luterano, il suo scopo principale era formare pastori e funzionari, ma fin dall'inizio ci fu una facoltà di medicina che appunto nel 1609 fu dotata di un hortus medicus, grazie ancora al langravio che a tal fine aveva donato all'università un piccolo giardino di piacere situato presso la torre del castello. A presiederlo e di fatto a crearlo fu chiamato, con un salario di 50 talleri, il candidatus, ovvero dottorando in medicina, Ludwig Jungermann (1572-1653); allievo dell'anatomista Gregor Horstius, egli fu uno dei primi laureati in medicina della facoltà, ottenendo la licenza "summos honores in arte medica" con la tesi Assertiones medicae de catarrho nel dicembre 1610 e il dottorato nell'aprile 1611, con una tesi in cui si esaminava l'efficacia dei decotti di lattuga e ruta per curare l'"amore insano". Jungermann veniva da una famiglia doppiamente illustre. Il padre Caspar Jungermann fu professore di diritto e per ben sette volte rettore dell'università di Lipsia; la madre Ursula Camerarius era figlia dell'illustre umanista e collaboratore di Melantone Joachim Camerarius il Vecchio e sorella del medico e botanico Joachim Camerarius il Giovane. Mentre il padre avrebbe voluto avviarlo a studi giuridici, Ludwig scelse la medicina e la botanica, seguendo l'esempio dello zio materno nonché del compianto fratello maggiore Joachim. Joachim Camerarius (1531-1561) era stato un giovane estremamente brillante; dotato disegnatore, è il più accreditato autore del Camerarius florilegium, lo spettacolare erbario figurato fatto eseguire dallo zio, che lo considerava il suo erede scientifico, ancora più del figlio Joachim Camerarius III. Nel 1588 venne a studiare in Italia e si fece conoscere nell'ambiente dei naturalisti della penisola con il nome italianizzato Gioacchino Giovenio. Visitò Napoli dove fu tra i pochi a vedere il manoscritto di Hernández portato in Italia da Nardo Antonio Recchi e riuscì anche a copiare "con destrezza" alcune figure. Oltre che con lo zio (ci rimane un espistolario di oltre 100 lettere), corrispondeva con altri botanici tra cui Clusius cui inviò numerosi esemplari. Mentre studiava a Padova, fece diverse escursioni botaniche; tra l'altro fu in Tirolo con un altro corrispondente di Clusius, Tobias Roels. Nel 1590 Casabona lo inviò ad accompagnarlo a Creta, ma Jungermann rifiutò. L'anno successivo tuttavia si imbarcò a sua volta per Costantinopoli con quattro connazionali; durante il viaggio, a bordo scoppiò un'epidemia che gli fu fatale. Ludwig, più giovane di lui di undici anni, al momento della sua morte aveva diciannove anni ed era deciso a seguirne le orme. Tuttavia, forse memore della sua sorte, non si allontanò mai dalla Germania e divenne uno specialista della flora locale. Iniziò gli studi accademici a Lipsia, dove iniziò a creare un erbario e a scrivere una flora sulle piante del territorio; terminato entro il 1600 ma rimasto manoscritto (oggi è conservato presso l'università di Erlangen), il suo Viridarium lipsiense spontaneum è considerata la più antica flora locale e cittadina in terra tedesca; elenca e descrive in ordine alfabetico circa 800 piante spontanee di Lipsia e dei suoi dintorni. Jungermann proseguì quindi gli studi a Jena e ad Altdorf, una cittadina universitaria a circa 25 km da Norimberga, dal cui consiglio cittadino dipendeva. Qui strinse amicizia con il coetaneo Caspar Hoffmann (1572-1648), che prima di iscriversi ad Altdorf aveva frequentato le università di Strasburgo, Padova e Basilea, dove era stato allievo di Felix Platter e Caspar Bauhin. Né ad Altdorf né in altre università tedesche esisteva ancora una cattedra formale di botanica; fu dunque al di fuori del curriculum ufficiale che i due amici incominciarono ad esplorare la flora dei dintorni; come aveva fatto a Lipsia, Jungermann trasse da queste ricerche un catalogo che, nel partire per Gießen, affidò a Hoffmann per la pubblicazione. Prima che ciò avvenisse, tuttavia, passarono alcuni anni pieni di impegni per entrambi. Hoffmann era rimasto ad Altdorf e aveva assunto la cattedra di medicina teorica, mentre Jungermann era fortemente impegnato nella direzione dell'orto botanico di Gießen, cui nel 1614 si aggiunse la cattedra di anatomia e botanica, la prima ufficiale in terra tedesca. Inoltre, intorno al 1612 gli fu affidata la redazione dei testi di Hortus Eystettensis, grazie presumibilmente sia alla sua crescente fama come esperto di piante, sia alla relazione familiare con Camerarius, il cui giardino aveva fatto da modello a quello di Eichstätt. Constatando, come professore di medicina, quanto carenti fossero le conoscenze botaniche dei futuri medici, Hoffmann si ricordò di quel vecchio catalogo; gli era evidente che Jungermann non avrebbe potuto occuparsene perché "due lavori allo stesso tempo sono già sufficienti". Con il suo accordo, si decise a "mettere mano nella messe altri". Il risultato fu Catalogus plantarum circa Altorfium Noricum et vicinis quibusdam locis, pubblicato ad Altdorf nel 1615. Nel frontespizio, Jungermann figura come autore, mentre Hoffmann come revisore. Nella lettera dedicatoria al senatore di Norimberga Georg Christoph Volckamer, firmata da Hoffmann, questi sintetizza la genesi e gli scopi dell'opera, ribadisce che il materiale risale a Jungermann, ma che il lavoro redazionale è stato in gran parte svolto da lui. Il catalogo vero e proprio, in ordine alfabetico, è costituito da un elenco di nomi di piante in latino, essenzialmente basato su Phytopinax di Caspar Bauhin; seguono i sinonimi di altri autori (tra più citati Lobel e Dodoens), spesso il nome tedesco e quasi sempre l'indicazione dell'habitat: generica come nei boschi, in luoghi sabbiosi, in luoghi umidi, ecc; o più specifica come "nella Pfaffenthal", "presso la fortezza di Hollenstein". Le piante segnalate come nuove sono sei in tutto, ad esempio Chamaedrys fruticosa nostra, Pseudocamaedrys elatior Jungermannii, di cui si dà una breve diagnosi con le differenze rispetto a specie affini. Possono essere nuove però anche altre specie non segnalate come tali ma non seguite da referenze bibliografiche. Tra di esse parecchi muschi. Jungermann lavorò e insegnò a Gießen fino al 1625, pubblicando ancora due flore locali: Cornucopiae Florae Giessensis e Catalogus herbarum circa Giessam, pubblicate nel 1623 ed entrambe oggi perdute. Nel 1625, nell'ambito della guerra dei Trent'anni, il langravio occupò Marburg e decise di traferire in quella sede storica l'università, chiudendo quella di Gießen. Anche l'orto botanico fu abbandonato. Su invito di Hoffmann, Jungermann preferì trasferirsi a Altdorf; portò con sè quanto poteva delle piante del giardino di Gießen, con le quali creò un hortus medicus privato, Con il sostegno di Hoffmann, riuscì a convincere il consiglio cittadino di Norimberga a finanziare la sua trasformazione in orto botanico universitario (tre anni prima l'accademia di Altdorf si era ufficialmente trasformata in università). Il giardino, noto come Hortus medicus altdorfinus o Doktorgarten, si trovava al di fuori delle mura cittadine, a sud-ovest dell'edificio universitario; a pianta quadrata, era circondato da un muro di arenaria e misurava inizialmente 3000 m2. I due viali principali, incociandosi al centro, occupato da un padiglione, lo dividevano in quattro quadranti di uguali a dimensioni; i due posti a nord, che confinavano con gli edifici universitari, avevano funzione ornamentale, con ramages di gusto barocco disegnati da basse siepi di bosso; le erbe medicinali erano coltivate in quelli a sud, che avevano anche funzione di orto e vivaio. Il giardino cercava dunque di conciliare la funzione didattica con le esigenze estetiche di un giardino di piacere. Nel progetto di Jungermann confluiva un variegato bagaglio di esperienze: il ricordo del giardino di suo zio Camerarius a Norimberga, le suggestioni del giardino vescovile di Eichstätt, il modello degli orti botanici italiani e la sua stessa esperienza come prefetto dell'orto botanico di Gießen. Anche se erano gli anni difficili della guerra dei Trent'anni, nell'arco di pochi anni egli riuscì a creare un giardino rinomato per la sua bellezza e la ricchezza di piante esotiche e rare; alcune le portò con sè da Giessen, altre le ottenne da Eichstätt e da giardini monastici, altre ancora dai suoi numerosi corrispondenti. Molti sono citati nella breve prefazione del catalogo del giardino, Catalogus plantarum, quae in horto medico et agro Altdorphino reperiuntur, pubblicato da Jungermann nel 1635. Sono soprattutto tedeschi, medici o generosi proprietari di giardini privati (tra i pochi nomi che oggi ci dicono ancora qualcosa Gillenius, ovvero Arnold Gille, medico di Cassel, e Wilhelm Ernst Scheffer, medico di Francoforte), ma ci sono anche il prefetto di Leida Adolphus Vortius e Giovanni Pona, "farmacista veronese celeberrimo". Fino fine dei suoi giorni (morì ottantenne nel 1653), Jungermann visse ad Altdorf, come praefectus dell'orto botanico e professore di anatomia e botanica; fu anche più volte rettore. Faceva regolarmente lezione nel giardino e accompagnava i suoi studenti in escursioni botaniche. I contemporanei lo consideravano un "botanico non secondo a nessuno"; rifiutò ripetutamente nomine onorevoli, compresa quella di successore di Mathias Lobel come botanico del re d'Inghilterra. Era un uomo simpatico e affabile, versato anche nella poesia latina. Non si sposò mai; secondo un aneddoto, agli amici che lo esortavano a prendere moglie, rispondeva che lo avrebbe fatto quando qualcuno gli avesse portato una pianta che non conosceva. Alla sua morte lasciò in eredità alla biblioteca di Altdorf il suo notevole erbario di 2000 campioni. Due parole sulle vicende successive dell'orto botanico di Altdorf. Poco dopo la morte di Jungermann, fu ampliato, portando la superficie a 4500 m2 e dotato di un hibernaculum, ovvero una limonaia, che poteva essere riscaldata da due stufe. Fino alla fine del Settecento, fu tra i più ricchi e reputati della Germania. Il suo ultimo catalogo, redatto nel 1790 dal prefetto e professore di botanica Benedict Christian Vogel, che esclude le piante "indigene e volgari", registra 2500 piante esotiche. Una di esse era un'Agave americana che fiorì e fruttificò nel 1798. Dopo il congresso di Vienna, Norimberga, fin ad allora città libera, fu annessa al Regno di Baviera. L'università di Altdorf venne sciolta e il giardino smantellato. Poche piante, tra cui una cicadacea e un grande albero di canfora, furono trasferite nell'orto botanico dell'Università di Erlangen, mentre il grosso andò ad arricchire le aiuole e le serre del recentemente fondato orto botanico di Monaco di Baviera.  Un genere con una storia travagliata Come ho anticipato, invece il giardino di Gießen esiste ancora. Dopo la pace di Westfalia, nel 1650, l'università di Gießen fu ripristinata e anche il suo orto botanico tornò a rivivere. All'inizio del Settecento, vi studiò Heinrich Bernhardt Ruppius, che era nativo proprio di quella città. Come Jungermann un secolo prima, studiava la flora locale e nella sua Flora jenensis (1718) si ricordò del suo predecessore dedicandogli il genere Jungermannia, poi convalidato da Linneo in Species plantarum. Si trattava del primo genere di epatiche fogliose ad essere descritto; ha dato il nome alla famiglia Jungermanniaceae e all'ordine Jungermanniales. Inizialmente incluse tutte le epatiche fogliose, poi nel corso dell'Ottocento, in base a specifiche caratteristiche degli organi riproduttivi, ne vennero via via separati numerosi generi. Nella seconda metà del Novecento prevalse invece l'idea di raggrupparli nuovamente in un vastissimo Jungermannia, che comprendeva tra 120 e 200 specie, distribuite in tutto il mondo, in ogni ambiente, eccetto i deserti, le savane e le foreste pluviali tropicali. A cavallo tra la fine del Novecento e gli anni Duemila, gli studi molecolari filogenetici hanno drasticamente mutato questo quadro, dimostrando che Jungermannia inteso in senso largo era un gruppo artificiale che raggruppava specie poco correlate tra loro. A Jungermannia in senso stretto, diviso da Liochlaena e Solenostoma sulla base di caratteristiche come la forma del perianzio e l'assenza di periginio, sono al momento attuale attribuite 9-10 specie prevalentemente distribuite nelle zone temperate dell'emisfero boreale. Una delle più diffuse è J. atrovirens, presente anche nella nostra flora; caratterizzata dal colore verde scuro che le dà il nome, è una specie alquanto variabile che cresce in una varietà di situazioni su suolo calcareo, in luoghi umidi o anche come acquatica in laghi e torrenti; dioica, ha foglie ovoidali concave che avvolgono gli steli da eretti a prostrati e può formare densi tappeti erbosi.

0 Comments

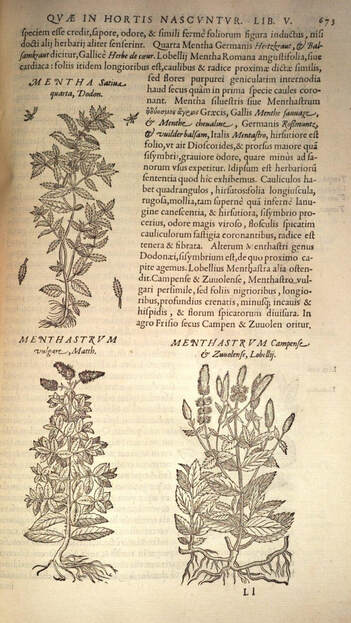

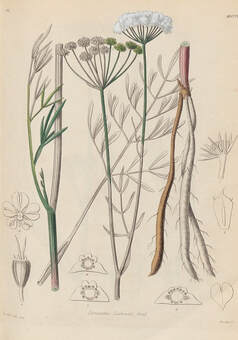

Nel 1586, presso l'editore Rouillé di Lione, comparvero i due tomi di Historia generalis plantarum, nota anche come "erbario di Lione". Il primo elemento che ci colpisce aprendo quest'opera poderosa è che, nonostante il reboante sottotitolo che promette al lettore la descrizione di tutte le piante note agli antichi nonché di quelle prima ignote scoperte "nelle parti orientali ed occidentali" e oltre un migliaio di illustrazioni "riccamente superiori a tutte le precedenti", il frontespizio non rechi il nome di alcun autore. Eppure un autore, o almeno un autore principale, c'era, e aveva lavorato a quell'opera per almeno un quarto di secolo. Era il medico, botanico e filologo Jacques Daléchamps. È troppo per pensare che fosse così insoddisfatto della redazione finale, che l'editore aveva affidato ad altri, da preferire che il suo nome non comparisse? Confusa, piena di errori, pesantemente censurata da Caspar Bauhin, con le sue oltre 2700 piante era comunque l'opera più ampia e ambiziosa dell'epoca e nonostante i difetti fu molto letta e consultata, specie nell'edizione francese. A ricordare il dottissmo Daléchamps, autore anche di una notevolissima edizione di Plinio, il genere Dalechampia, omaggio di Plumier replicato da Linneo.  Un autore, troppi autori e un'opera anonima Nel Cinquecento, in seguito ai viaggi di esplorazione, il numero di piante conosciute incominciò ad aumentare drammaticamente, dalle poche centinaia note agli antichi alle migliaia incontrate dai viaggiatori europei nelle Americhe, in Asia, in Africa. I botanici del tempo, però, si illudevano ancora che il loro numero fosse gestibile, che fosse ancora possibile a una singola persona racchiuderle tutte in una singola opera. Dal De plantis di Andrea Cesalpino al Pinax di Caspar Bauhin, che con le sue 6000 piante segnerà allo stesso tempo il culmine e la fine di questo filone, il secondo Cinquecento è tutto un fiorire di queste opere enciclopediche che si vorrebbero onnicomprensive. Tra i tentativi più grandiosi ma allo stesso tempo sfortunati, spicca Historia generalis plantarum di Jacques Daléchamps (1513-1588). Figlio egli stesso di un medico di Caen, nel 1545, già ultratrentenne, si iscrisse all'università di Montpellier, dove fu uno dei primissimi allievi di Rondelet, con il quale rimase in termini di stretta amicizia, scrivendo in suo onore anche due dei poemi encomiastici che si leggono in De piscibus. Dopo la laurea, per qualche tempo visse a Valence e a Grenoble, finché intorno al 1550 si stabilì a Lione dove sarebbe vissuto fino alla morte. Nel 1552 fu nominato medico dell'Hôtel-Dieu dove avrebbe esercitato per circa trent'anni, nel corso dei quali fu sempre più presente nella vita cittadina. Erano anni difficili per Lione, devastata dalle guerre di religione, della povertà, dalla sifilide, da ripetute epidemie di peste. Daléchamps si fece un nome come ottimo medico e chirurgo e fu più volte chiamato a far parte delle commissioni mediche nominate dal consiglio cittadino o dal governatore per cercare di contrastare quel terribile flagello. Proprio alla peste dedicò quella che è probabilmente la sua prima opera a stampa (De Peste libri tres opera Jacobi Dalechampii, 1552), che non è un lavoro originale, ma la riedizione di un trattato trecentesco del medico di Montpellier Raymond Chalin de Vinario. È l'ingresso di Daléchamps nel mondo dell'editoria che aveva in Lione una delle sue capitali. Da quel momento egli fu molto attivo sia come autore (gli si deve tra l'altro una Chirurgie Françoise, pubblicata nel 1570), sia come filologo, traduttore e divulgatore di opere dell'antichità: tradusse in latino e commentò I deipnosofisti di Ateneo di Naucrati; tradusse in francese dal greco l'opera di Galeno e le opere mediche di Paolo Egineta e dal latino le opere mediche di Celio Aureliano. La più importante delle sue opere filologiche è senza dubbio l'edizione commentata della Naturalis historia di Plinio (1584), un lavoro dottissimo e assai apprezzato che lo impegnò per almeno un decennio. Al momento della morte, lasciò manoscritta un'edizione delle opere dei due Seneca, il retore e il filosofo, e una traduzione latina di tutte le opere superstiti di Teofrasto. Furono presumibilmente proprio questi molteplici impegni editoriali ad impedirgli di curare di persona la pubblicazione di Historia generalis plantarum e in definitiva a determinarne il fallimento. D'altra parte l'iniziativa di pubblicare una grande opera illustrata che raccogliesse tutte le piante note agli antichi e ai moderni presumibilmente non venne da lui, ma dall'editore Rouillé; nella prefazione (Lettera al lettore), quest'ultimo scrive: "Più di 20 anni fa, entrando nello studio di Jacques Daléchamps, trovai questo eccellente medico intento a consultare un grosso manoscritto di disegni di piante; la vista di questi disegni rari e squisiti mi fece pensare che avrebbero potuto essere l'infanzia e l'origine di un'opera estesa". Questa versione è confermata dal medico lionese Jacques Pons, una fonte molto affidabile in quanto collega ed amico di Daléchamps. Rouillé (in latino Rovillus), che si era formato a Venezia con i Giolito, era un abilissimo imprenditore che nei suoi 45 anni di attività pubblicò circa 830 testi, spaziando dai classici alla letteratura francese, italiana e spagnola, al diritto, alla religione, alla medicina e alle scienze. Sapeva scegliere i suoi collaboratori ed era perfettamente consapevole che il successo commerciale di un'opera di botanica dipendeva soprattutto dall'apparato iconografico, come avevano dimostrato i recenti esempi di Historia stirpium di Fuchs (1542) e dell'edizione latina illustrata dei Commentari di Mattioli (1554). Non stupisce che sia stata attratto e colpito, più che dal sapere botanico e filologico di Daléchamps, dalla sua grande ed eccellente collezione di immagini. Daléchamps iniziò a collaborare con Rouillé nel 1552 curando il già citato trattato sulla peste; nel 1558 l'editore lo coinvolse in una riedizione del commento a Dioscoride di Amato Lusitano. Stando al sottotitolo, "sono state aggiunte a quest'opera, oltre alla correzione dei lemmi, le annotazioni di R. Constantin nonché le immagini dei semplici di Leonhardt Fuchs, Jacques Daléchamps e altri", il suo ruolo dovette limitarsi a procurare alcune immagini, mentre le altre furono "piratate" da Fuchs ed altri. Della cura del testo si occupò un altro medico e filologo, Robert Constantin. Anche lui era originario di Caen e buon amico di Daléchamps, cui dedicò la sua opera più nota, il Lexicon graeco-latinum (1562). Se già a questa data egli aveva messo insieme quel grosso manoscritto di "disegni rari e squisiti", possiamo ipotizzare che Daléchamps avesse iniziato ad erborizzare, disegnare o far disegnare piante, se non nella sua giovinezza in Normandia, per lo meno negli anni di studio a Montpellier, secondo l'insegnamento di Rondelet, che incoraggiava i suoi allievi a percorrere le campagne alla ricerca di piante. Dovette dunque aderire con entusiasmo al progetto editoriale di Rouillé, che da parte sua si fece carico delle costosissime matrici xilografiche, sia originali, sia copiate da altre opere; mise a disposizione di Daléchamps il suo grande giardino, la Recluserie de Ste Hélène, dove secondo Pierre Jacquet, "i botanici lionesi coltivavano le piante descritte in Historia generalis plantarum"; tramite la sua vasta rete commerciale, gli fece inviare campioni di piante da tutto l'Occidente; infine, gli trovò in successione due aiutanti. Il primo fu Jean Bauhin (1541-1613). Allievo di Fuchs e Gessner, nell'ottobre 1561, appena ventenne, si iscrisse alla facoltà di medicina di Montpellier, laureandosi l'anno successivo. Anche lui allievo di Rondelet, durante il soggiorno in Linguadoca erborizzò intensamente con il condiscepolo Leonhard Rauwolf. Viaggiò poi in Italia e nel settembre 1563 si stabilì a Lione, prendendo alloggio a casa di Rouillé. Qui lavorò a un'opera sulle piante che, secondo diversi commentatori, altro non sarebbe che Historia generalis plantarum. Nel 1568, come protestante, dovette però lasciare la città con la famiglia (nel frattempo si era sposato con una lionese) e rifugiarsi in Svizzera. Nella sua prefazione, Rouillé non fa parola di questa collaborazione, mentre in una lettera scritta circa trent'anni anni dopo, a proposito di Historia generalis plantarum Jean Bauhin scrive "Quando questa storia mi è stata affidata, mi dedicai ad essa con coraggio e con qualche successo". Pierre Jacquet, che verso la fine del Novecento ha dedicato un approfondito articolo ai botanici lionesi del Rinascimento, soffermandosi in particolare su Daléchamps e sull'erbario di Lione, ritiene si tratti di una vanteria, corrispondente all'aspirazione di Bauhin di "essere riconosciuto come collaboratore di questa grande impresa, ma le circostanze hanno fatto sì che la sua partecipazione sia fallita e ne è derivato un grande risentimento". Jacquet è però in controtendenza; generalmente si ritiene che l'opera a cui lavorava Jean Bauhin quando viveva a Lione fosse Historia generalis plantarum e che egli abbia iniziato a lavorare alla sua Historia plantarum universalis molto dopo. Del resto, visto il pessimo giudizio di Bauhin sull'opera, è strano che desiderasse intestarsela. Tuttavia, il suo soggiorno a Lione durò appena cinque anni, il che dovette forzatamente limitare la portata del suo contributo. Daléchamps dovette continuare a lavorare alacremente al grandioso progetto nel corso degli anni '70, da una parte moltiplicando le ricerche sul campo, dall'altra leggendo, annotando, confrontando, chiosando le opere botaniche di antichi e moderni. Jacquet ha documentato una serie di viaggi in Normandia, a Parigi (dove potrebbe aver visitato giardini pubblici e privati con collezioni di piante esotiche), in Alvernia, nelle Cevenne, nel Delfinato, nel Giura, nel Vallese, nella regione di Ginevra. Daléchamps corrispondeva (e scambiava materiali) con molti botanici di primo piano, tra i quali troviamo Gessner, Camerarius e Lobel. Tuttavia, con l'intensificarsi degli altri impegni editoriali - il commento a Plinio, dopo un impegno ventennale, fu completato e pubblicato nel 1587, contemporanemente a Historia generalis plantarum, e in quegli anni Délechamps lavorava anche alle traduzioni di Teofrasto e Seneca - egli dovette rassegnarsi ad affidare ad altri la redazione finale di quella che in una lettera all'amico Camerarius definisce la "nostra opera monumentale sulle piante"; la scelta dell'editore cadde sul medico Jean Desmoulins (1530-1582). Anch'egli aveva studiato a Montpellier, ma probabilmente non fu allievo di Rondelet, morto lo stesso anno della sua iscrizione alla facoltà di medicina; collaborava da tempo con Rouillé per il quale aveva curato la traduzione francese dei Commentarii di Mattioli (Les Commentaires de M. Pierre-André Matthiole, médecin sénois, sur les six livres de P. Dioscoride, 1572 e nuovamente 1579). La natura del contributo di Desmoulins è chiarita dal ben informato Pons che, dopo aver ricordato la genesi dell'opera, il debito con gli antichi e i moderni (cita Mattioli, Dodoens, Anguillara, Fuchs, Lobel e Pena, Bock e un misterioso Tenerus) e le "non poche" descrizioni e immagini messe insieme da Daléchamps, scrive: "Il medico Molinaeus [= Jean Desmoulins], uomo di singolare erudizione e dottrina, con la massima cura e diligenza divise questa massa di piante [ovvero sia quelle raccolte e descritte da Daléchamps, sia quelle ricavate dalle opere di autori antichi e moderni] in ordini e classi, ne aggiunse molte dagli antichi, e anche qualcuna di suo, avvelendosi del consiglio di Daléchamps". Insomma, il suo ruolo fu quello di editor o, se vogliamo usare l'espressione impiegata da Jacquet, di negro, incaricato di trasformare le note più o meno organizzate accumulatesi in 25 anni di lavoro in un testo compiuto. Inoltre contemporaneamente attese a una traduzione parziale in francese. Forse la cosa avrebbe potuto funzionare, se Desmoulins non fosse morto nel 1582, quando era stata completata la stampa solo dei primi 4 libri (su 17 totali). Daléchamps - vecchio, malato, sovraccarico di lavoro - non poteva occuparsene, Rouillé voleva pubblicare a tutti i costi, viste le ingenti spese già sostenute; di fatto, tra dilazioni e ritardi, a occuparsi di quanto rimaneva sarebbero stati i tipografi, con l'accumularsi di errori di ogni tipo. Scrivendone a Clusius in una lettera del 1603, Lobel indica un colpevole: "M. Chaubin [presumibilmente il proto che si occupò della messa in pagina] è imputabile degli errori e dei gravi abusi di questo erbario e di ben 400 figure usate due o anche tre volte per la stessa pianta in paragrafi diversi". Adriaan van der Spiegel nella sua Isagoge in rem herbariam (1606) aggiunge altri responsabili: "si afferma da fonte sicura che [Daléchamps] aveva lasciato incompiuto il suo erbario; così questo libro contiene molti errori dovuti ai copisti che hanno preparato l'erbario per la stampa". Infine i due volumi furono pronti per la fiera di Lione del gennaio 1586 (a causa dell'ennesimo refuso, il primo volume reca la data 1587), ma sul frontespizio non compare il nome di nessun autore; la spiegazione più probabile è che, vedendo il disastro, Daléchamps abbia preferito non figurare come autore di un'opera così sconciata. Forse sperava di firmare una prossima seconda edizione rivista; tuttavia egli morì nel 1588, Rouillé lo seguì l'anno dopo, e il suo erede non aveva alcun interesse a mettere mano a una seconda edizione, tanto più che la prima non era esaurita; solo molti anni dopo, nel 1617, avrebbe pubblicato l'edizione francese nella traduzione di Jean Desmoulins che, al contrario, di quella latina, fu un successo editoriale .  Luci e ombre di un'opera monumentale Per dimensioni e numero di piante trattate si trattava effettivamente di un'opera enciclopedica: due volumi in folio per 2034 pagine complessive, illustrate con 2686 incisioni; le piante trattate sono 2700, molte di più di qualsiasi opera precedente (per fare due soli esempi, in Stirpium adversaria nova di Pena e Lobel erano 1200, in De plantis di Cesalpino 1500). Le piante non sono esposte in ordine alfabetico, ma raggruppate in diciotto categorie, ognuna delle quali occupa un libro. A differenza proprio di Cesalpino o anche di Lobel, non abbiamo a che fare però con un sistema, ma con raggruppamenti eclettici, basati ora sull'habitat, ora sugli usi, ora su caratteristiche delle piante stesse. Iniziando dal Libro I, troviamo gli alberi che crescono spontaneamente nei boschi; quindi gli arbusti che crescono spontaneamente nelle siepi e nei cespugli (libro II); gli alberi piantati nei frutteti (libro III); grani, leguminose e erbe selvatiche che li accompagnano (libro IV); ortaggi e erbe che crescono nei giardini e negli orti (libro V); le ombellifere (libro VI); le piante che piacciono per i loro fiori (libro VII); piante aromatiche (libro VIII); piante palustri (libro IX); piante che crescono in luoghi aspri, sabbiosi, rocciosi o aridi (libro X); piante dei luoghi ombrosi, umidi, fangosi, umiferi (libro XI); piante delle rive del mare e del mare stesso (libro XII); piante rampicanti (libro XIII); cardi e altre piante spinose e pungenti (libro XIV); piante bulbose, con radici carnose e geniculate (libro XV); piante purgative (libro XVI); piante velenose (libro XVII); piante esotiche (libro XVIII), ovvero le plantae peregrinae come si chiamavano allora. È il libro più ampio - oltre 170 pagine -attinto soprattutto da Mattioli, Clusius e Lobel. Segue un amplissimo indice plurilingue (latino, greco, arabo, francese, italiano, spagnolo, tedesco, olandese, ceco e inglese) di una cinquantina di pagine. A questo punto l'editore dovette accorgersi che qualcosa rimaneva fuori e volle ancora aggiungere due appendici, la prima sulle piante esotiche poco note, ricavata essenzialmente dalle opere di Acosta e Garcia da Orta, la seconda sulle piante egizie e siriane inviate da Rauwolf. Dalle lettere di Daléchamps a Camerarius sappiamo che questa aggiunta fu un'idea esclusiva di Rouillé, che rallentò ulteriormente la pubblicazione e lo contrariò assai. Da eccellente editore qual era, Rouillé garantì un'opera graficamente curata, con bei capilettera e capitoli chiaramente scanditi da sottotitoli a margine; ogni capitolo è dedicato a una pianta, di cui vengono esposti i nomi (nomina), le sottospecie o tipi (genera), l'aspetto (forma), l'habitat (locus), le proprietà medicinali e gli usi, con riferimenti puntuali e citazioni di antichi e moderni; l'opera vuole infatti presentarsi come una summa di tutto ciò che è stato scritto sulle piante fino a quel tempo. Secondo Jacquet, gli autori citati sono oltre 300. Tra gli antichi i più citati sono Plinio e Dioscoride, tra i moderni Mattioli, Pena e Lobel. Un enorme sovraccarico informativo che è crollato su se stesso quando la cura dell'opera è rimasta abbandonata a Rouillé e ai suoi tipografi. I possibili disastri sono ben esemplificati dalla voce Primula del settimo libro (riprendo l'esempio dal bell'articolo di B. Olgivie The Many Books of Nature: Renaissance Naturalists and Information Overload); dopo averne elencato i nomi, vengono descritti i tre tipi menzionati da Dodoens, cui se ne aggiungono altri tre, per un totale di sei, ma le illustrazioni sono sette. Segue un lungo excursus in cui si discute se questa pianta va identificata con il verbascum di Dioscoride, che risulta del tutto inutile dato che esso viene confuso con verbasculum. Così, quando infine l'opera uscì, per citare ancora Olgivie, "molti contemporanei condivisero l'impressione che fosse una raccolta di note mal editate". Clusius la attendeva con impazienza, ma dopo la sua pubblicazione non la menzionò mai, forse anche offeso dall'omissione di molte piante trattate nelle sue opere. Anche il medico e naturalista sassone Caspar Schwenckfeld ne fu profondamente deluso: in una lettera a Caspar Bauhin, scrive che il libro è stato messo insieme con poco giudizio e in un ordine confuso. Durissimo il giudizio di Jean Bauhin: "A dire il vero, colui che ha messo insieme questo erbario di Lione ha usato i nostri materiali, ma con molte altre cose, li ha accatastati con poco giudizio, talvolta separando i generi dalle specie, talvolta introducendo, spesso a sproposito, descrizioni e rappresentazioni. Ovviamente non poteva fare diversamente, essendo mal informato in materia di piante e poco al corrente delle dotte riflessioni del sapientissimo Daléchamps, che confonde indistintamente con le nostre e quelle di qualcun altro. Ne risulta una storia confusa, mal digerita e senza giudizio e, si potrebbe dire, senza grande utilità per il vero botanico". Se Bauhin poteva essere mosso dal risentimento personale, si deve invece al devoto ricordo dell'amico scomparso e al desiderio di salvare il salvabile l'intervento di Jacques Pons. Nell'opuscolo In Historium generalem plantarum Rouillii, duobus tomis et appendice comprehensam breves annotationes & animadversiones compendiosæ, pubblicato nel 1600, dopo una breve prefazione utile per ricostruire la genesi dell'erbario di Lione, egli elencò e corresse 294 errori, per la più tipografici e non sostanziali. Pons dimostra grande ammirazione per Daléchamps, non critica l'opera in sé e di fatto il suo è un errata corrige, di cui infatti gli eredi Rouillé tennero conto nell'approntare l'edizione francese (Histoire générale des plantes, sortie latine de la bibliothèque de M. Jacques Daléchamps, puis faite française, par M. Jean de Moulins, 1615). Hanno invece tono e intento demolitorio le Animadversiones in historiam generalem plantarum Lugduni editam pubblicate nel 1601 da Caspar Bauhin; le sue critiche puntano in particolare contro le descrizioni e le figure prese di peso da altre opere e soprattutto il pasticcio delle figure, 400 delle quali sono ripetute due o anche tre volte. Le tristi vicende editoriali della sua opera botanica hanno finito anche per occultare a lungo il contributo personale di Daléchamps non come erudito o chiosatore di opere altrui, ma come botanico sul campo. Il primo ha sottolineare questo aspetto fu forse Dominique Villars nel 1786 scrivendo: "Quanto ne avrebbe guadagnato la reputazione di Dalechamps se, invece di affidare le sue note a medici che poco sapevano di botanica, a tipografi, a gente che voleva racchiudere tutto in una storia generale, avesse potuto redigere egli stesso e darci ciò che aveva visto, senza obbligare G. Bauhin a scrivere [...] un libro per rilevare gli errori grossolani in cui essi erano caduti". Qualche anno dopo, in Historia rei herbariae (1807) Curd Sprengel diede un primo elenco di 57 piante del Lionese e della Francia occidentale descritte per la prima volta da Daléchemps; tuttavia, il suo contributo come pioniere dello studio della flora delle Alpi occidentali è stato messo in luce solo all'inizio del Novecento dallo svizzero Hermann Christ. Nel suo articolo più volte citato, Jacquet ha infine individuato "131 piante nuove descritte da nostro semplicista lionese", fornendone l'elenco con i nomi di Daléchamps e quello attuali. Nel mare magnum di Historia generalis plantarum, rappresentano appena il 6%, ma sono sufficienti a dimostrare che non sbagliava Linneo in Philosophia botanica a classificare il nostro non solo tra i "commentatori degli antichi" (pensava certo al suo Plinio), ma anche tra i "descrittori utilissimi".  Una pianta degli orti e un genere singolare Il XVI capitolo del V libro, quello sulle umili piante degli orti, è dedicato a Hieracium. Se ne illustra il nome in greco, latino e francese, quindi si passa ai tipi: "Dioscoride gli assegna due tipi, il grande e il piccolo, ai quali Daléchamps aggiunge Hieracium macrocaulon [...]. Quest'ultimo prende il nome dalla lunghezza del fusto". Questo "Hieracium" dal fusto lungo e sottile oggi si chiama Hypochaeris radicata ed in realtà era già stato descritto da Dodoens e Lobel. La vera novità è il supposto H. magnum di Dioscoride, di cui Daléchamps, contestando la precedente identificazione di Mattioli, fornisce una propria illustrazione e un'accuratissima descrizione. Sono le prime in assoluto di una pianta che ancora porta il suo nome: è il boccione maggiore Urospermum dalechampii. Ma, per volere di Plumier confermato da Linneo, Daléchamps è ricordato anche da un genere esotico, che mai vide e conobbe. Dalechampia (famiglia Euphorbiaceae) è un grande genere di un centinaio di specie diffuso soprattutto dal Messico all'America tropicale, con un numero minore di specie in Africa, Madagascar e Asia meridionale; il numero maggiore di specie si concentra invece in Brasile, con una settantina di specie e una cinquantina di endemismi. È caratterizzato da fiori unisessuali secondariamente uniti in infiorescenze bisessuali (pseudanthia) che fungono da unità di impollinazione. Ciascuna infiorescenza, a simmetria bilaterale, è caratterizzata da due brattee grandi e vistose oppure piccole e ridotte a stipole, un pleiocasio di 4-50 fiori staminati (maschili) e una cimetta di 1-3 fiori pistillati (femminili); diverse specie sono munite di ghiandole resinifere. La singolarità dei fiori, unici in questa famiglia (tanto che il genere è l'unico rappresentante di una propria tribù, Dalechampiinae), e la grande varietà di forme di impollinazione ne hanno fatto uno dei gruppi più studiati tra le Euphorbiaceae. La maggior parte delle specie neotropicali sono impollinate da femmine di varie specie di imenotteri che usano la resina per costruire i nidi; una dozzina di specie è però impollinata da imenotteri maschi, che si servono della resina profumata per attirare le femmine. Le specie asiatiche sono impollinate da api Megachile racoglitrici di resina, mente quelle malgasce lo sono sia da api raccoglitrici di resina sia da api raccoglitrici di polline. Le Dalechampia sono prevalentemente rampicanti, in alcuni casi liane, più raramente arbusti o suffrutici. Hanno rami cilindrici, in alcune specie muniti di peli urticanti, morfologia fogliare molto varia, con foglie da intere a composte, con lamina lineare, obovata, cordata, lanceolata, talvolta profondamente lobata, con grande variabilità anche nello stesso individuo. Alcune specie con brattee vistosamente colorate sono talvolta coltivate; quella più comunemente offerta dai vivai è Dalechampia aristolochiifolia, con brattee viola, anche se, a causa della scorretta identificazione iniziale, è per lo più commercializzata come D. dioscoreifolia. Fresco di laurea, il medico di Basilea Werner de Lachenal si affrettò ad inviare la sua tesi ad Albrecht von Haller. Per anni, mentre lavorava come medico e farmacista, ne fu uno dei più assidui corrispondenti, informatori e raccoglitori, divenendo un reputato esperto della flora di Basilea e del Giura. Solo dopo diversi anni ottenne la cattedra di anatomia e botanica presso l'Università di Basilea, illustrandosi con due benemerenze: fece rinascere l'orto botanico universitario, pagando in gran parte di tasca propria, e salvò quanto rimaneva dell'erbario di Caspar Bauhin, oggi perla dell'erbario di Basilea. A ricordarlo il bellissimo genere di bulbose sudafricane Lachenalia, che meriterebbe di essere coltivato più spesso.  Una lunga collaborazione con von Haller Come abbiamo visto in questo post, per ottenere gli esemplari e le informazioni necessari alle due edizioni della sua monumentale flora della Svizzera, Albrecht von Haller si servì, oltre della raccolta diretta, di una vasta rete di informatori, corrispondenti, raccoglitori. Ciò divenne tanto più indispensabile quando l'età, la gotta e la corpulenza lo costrinsero a delegare ad altri il grosso del lavoro di raccolta. I candidati ideali erano giovani medici o studenti di medicina, di cui nel suo saggio Making Natural History: Doing the Enlightenment, Bettina Dietz ha tracciato un identikit: "essere fisicamente abbastanza robusti da far fronte alle fatiche di escursioni in montagna protratte per diverse settimane; avere una buona conoscenza della botanica; avere scarse pretese per i pagamenti, che Haller sborsava di tasca propria; seguire le sue istruzioni su cosa cercare; consegnare ad Haller il bottino delle loro escursioni botaniche in ottimo stato". Quando entrò in contatto con von Haller, il neo-medico di Basilea Werner de Lachenal (1736-1800), che fu uno dei principali raccoglitori-informatori per Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, apparve subito riunire tutti in requisiti. Figlio di un farmacista, fu egli stesso avviato alla farmacia, per poi iscriversi all'università di Basilea; nel 1755 ottenne il titolo di magister di filosofia e nel 1759 la licenza per esercitare la medicina con una tesi (Specimen Inaugurale Observationum Botanicarum) dedicata ad alcune piante poco note o mal determinate della flora locale. Si affrettò a mandarne copia a von Haller che ne fu piacevolmente colpito, gli rispose con una lettera di elogi e gli chiese di inviargli campioni di alcune di quelle specie rare. La corrispondenza proseguì mentre il giovane medico completava la sua formazione all'università di Strasburgo e il tirocinio pratico a Montbéliard con il medico di corte del Württemberg David Charles Emmanuel Berdot. Avendo ormai verificato la sua preparazione e la sua affidabilità, Haller gli propose una prima escursione botanica per suo conto e a sue spese, che nell'estate del 1760 portò Lachenal nel Vallese e nelle Alpi Graie fino al Piccolo San Bernardo. L'estate successiva, insieme a un altro giovane medico, Jean Jacques Châtelain (1736-1822), lo inviò fino a Mendrisio in Canton Ticino. un'area che riteneva quasi inesplorata. Anche se Lachenal fu piuttosto deluso della flora della meta designata, molto meno ricca di quanto pensasse, durante il viaggio fece molte raccolte e ne informò puntualmente von Haller, così soddisfatto del lavoro dei due botanici da elogiarli con insolito calore: "Non potevo sperare di riunire in un medesimo viaggio due compagni di uguale ardore. E' impossibile che l'uno superi l'altro per perizia e per passione". L'anno dopo avrebbe ancora voluto inviare Lachenal in Valtellina e in Engadina, ma questa terza spedizione non avvenne mai. Per il medico di Basilea era infatti ora di pensare a una sistemazione stabile. Haller aveva sì cercato di usare tutta la sua influenza per fargli assegnare una cattedra a Gottinga, ed egli era stato incluso nella terna dei nomi selezionabili, ma non si era andati oltre. Nel 1763 Lachenal conseguì il dottorato in medicina, quindi rilevò la licenza decennale per una farmacia. Con gli impegni professionali come medico e farmacista, i lunghi viaggi erano fuori discussione; continuò invece ad esplorare la flora dei dintorni e quella del vicino Giura borgognone e a soddisfare con sollecitudine le richieste di Haller, che non di rado gli chiedeva di procurargli questa o quella pianta. Raccoglieva anche per sè, in vista di una flora della regione di Basilea. La relazione tra Lachenal e Haller non era ovviamente paritaria, ma tipicamente quella tra discepolo e maestro; una volta il bernese giunse persino a rimproverare il suo giovane corrispondente per aver usato il nome linneano per designare Trifolium fragiferum; al che Lachenal ritenne necessario giustificarsi, spiegando che aveva usato quel nome perché al momento non ne aveva a disposizione nessun altro La corrispondenza tra i due botanici svizzeri durò 18 anni (dal 21 aprile 1759 al 31 giugno 1774). Durante questo lungo periodo, che lo vide trasformarsi da giovanissimo neolaureato in affermato medico di mezza età e riconosciuto esperto della flora locale, oltre che con moltissimi invii di campioni di erbario, Lachenal si rese utile al suo maestro come correttore delle bozze dei supplementi alla flora elvetica (Emendationes et auctaria ad stirpium Helveticarum historiam), pubblicati presso un tipografo di Basilea; compito difficilissimo e ingrato, vista l'impazienza di Haller e la sua grafia sempre più illegibile.  La rinascita dell'orto botanico La grande svolta nella vita di Lachenal, forse inattesa persino per lui, avvenne nel 1776, quando per sorteggio gli fu infine assegnata la cattedra di anatomia e botanica all'università di Basilea. Era una cattedra prestigiosa con una lunga storia: quella di anatomia era stata creata addirittura nel 1571 da Felix Platter, grande anatomista e allievo di Rondelet a Montpellier, a sua volta maestro di Caspar Bauhin che nel 1589 fondò l'orto botanico universitario, uno dei più antichi d'Europa e il fu il primo titolare della cattedra di anatomia e botanica. Quando Lachenal assunse la cattedra, erano glorie del passato. Il suo predecessore Johann Rudolf Stähelin (titolare della cattedra di anatomia e botanica dal 1753, dal 1776 passò alla cattedra di medicina teorica) all'insegnamento preferiva l'esercizio della professione e i segni della trascuratezza si facevano sentire. Da un sopralluogo di quello stesso anno il teatro anatomico risultò "così fatiscente che rischiava di crollare da un momento all’altro”. Lachenal suggerì addirittura di demolirlo e trasferirlo nell'orto botanico; il consiglio cittadino preferì ristrutturarlo, rendendolo più ampio e luminoso. Né migliore era la sitazione dell'orto botanico; c'era un solo giardiniere, che, salvo qualche piccola regalia occasionale, non riceveva alcun salario; di fatto, gli era stato permesso di trasformare l'orto botanico in orto, frutteto e vigna, dalla vendita dei cui prodotti ricavava il suo unico reddito. Nel 1754 il Comune fece costruire una modesta casetta, composta da un atrio, due stanze e alcuni locali laterali, che serviva sia da appartamento del professore sia da auditorium per le lezioni. Anch'essa era inadeguata. Lachenal chiese la ristrutturazione del giardino, condizioni migliori per il giardiniere, un appartamento dignitoso per il professore. Offrì di pagare un quarto delle spese e di cedere all'università la sua biblioteca; in cambio, chiedeva di mantenere la cattedra vita natural durante e il versamento di una pensione alla moglie, nel caso gli fosse sopravvissuta. Nell'agosto 1777 le condizioni furono accettate e i lavori procedettero abbastanza celermente. L'orto botanico poté disporre di un budget annuale e da quel momento rinacque. Venne anche costruita una serra che, a quanto pare, Lachenal pagò di tasca propria. Nel venticinquennio in cui insegnò all'università di Basilea, egli acquisì una solida reputazione internazionale, anche se non pubblicò quasi nulla. Corrispondeva con numerosi colleghi, con i quali scambiava esemplari d'erbario, scriveva articoli per qualche rivista, ma non riuscì mai a completare e pubblicare la sua flora di Basilea (Catalogus stirpium Basiliensis). Conosciamo la sua esistenza, oltre che dalla corrispondenza con von Haller, che più volte lo sollecitò a concluderla, da diverse testimonianze contemporanee, ma dopo la morte di Lachenal l'opera scomparve. Il manoscritto incompleto è stato riscoperto solo nel 1987 durante lavori di ristrutturazione dell'Istituto botanico di Basilea e rimane inedito. Presumibilmente, Lachenal lo aveva lasciato in eredità all'istituto botanico, insieme a tutti i suoi libri e al suo erbario, di enorme importanza storica perché egli vi aveva incluso l'erbario di Caspar Bauhin, che aveva acquistato da un discendente del grande botanico intorno al 1774. Contrariamente all'uso del tempo, l'erbario di Bauhin non era rilegato, ma costituito da fogli sciolti, che egli poteva così facilmente riorganizzare per i suoi lavori tassonomici. Ciò ne aveva però favorito anche la dispersione, perché nel corso dei decenni la famiglia Bauhin aveva permesso a diversi botanici di consultarlo e anche di attingervi; quando Lachenal lo acquistò, era ridotto a un terzo dell'originale. Nuovamente separato da quello di Lachenal, oggi costuisce una collezione separata dell'erbario di Basilea ed è preziosissimo, sia come testimonianza del lavoro di uno dei padri fondatori della botanica moderna, sia come uno dei pochissimi erbari rinascimentali giunti fino a noi, Quanto all'erbario personale di Lachenal, comprendeva circa 3000 specie, in prevalenza elvetiche, ma anche un certo numero di esotiche, ottenute da corrispondenti o orti botanici; è interessante notare che per etichettare le piante svizzere egli usò le denominazioni di von Haller, per tutte le altre quelle di Linneo.  Splendide bulbose sudafricane A ricordare Lachenal è oggi un busto nell'orto botanico di Basilea che ebbe il merito di far rinascere, l'eponimo di alcune piante più o meno rare che fu il primo a raccogliere o segnalare, come Hieracium lachenalii, Carex lachenalii, Festuca lachenalii e Oenanthe lachenalii, ma anche il bellissimo genere sudafricano Lachenalia, omaggio di Joseph Franz von Jacquin (il figlio di Nikolaus) che era uno dei suoi corrispondenti e gli fece visita quando passò dalla Svizzera durante il suo viaggio in Europa del 1788-91. In una lettera dell'ottobre 1790 al padre, lo ricorda con grande affetto e gli chiede di scrivergli per ringraziarlo delle tante cortesie che gli ha dimostrato. Ma a ben vedere lo aveva già ringraziato lui anticipatamente (la dedica risale al 1784) dedicandogli questo notevolissimo genere. Lachenalia (famiglia Asparagaceae) comprende circa 130 specie di bulbose perenni originarie della Namibia e del Sudafrica, distribuite in zone con piogge invernali; durante la stagione estiva, calda e arida, vanno in dormienza per poi entrare in vegetazione alle prime piogge autunnali; la fioritura, che è di relativamente lunga durata, avviene in inverno o all'inizio della primavera. Le foglie, che in alcune specie sono emesse prima dei fiori, in altre quasi contemporaneamente ad essi, sono basali e spesso graziosamente maculate, così come gli steli fiorali. I fiori campanulati, tubolari o cilindrici sono raccolti in spighe o racemi; a seconda delle specie, le corolle presentano una grande varietà di colori, dal bianco al rosa, dal lilla all'azzurro, dal giallo all'arancio e al rosso vivo. Il colore più raro e straordinario è il verde-turchese dei fiori di L. viridiflora. In varie specie, i fiori sono molti colori grazie agli apici più scuri. Le dimensioni dei bulbi e delle piante in fioritura sono molto varie, dai 5 cm di L. ensifolia e L. flava ai 40 di certe varietà di L. aloides. Lachenalia ha una lunga storia orticola, ma non è mai diventatomun genere popolare. La prima attestazione è un disegno dell'attuale L. hirta, risalente alla spedizione del Namaqualand del 1685-1686; da quel momento varie specie, sotto vari nomi, fecero qua e là la loro comparsa nel mercato dei bulbi e nelle raccolte dei collezionisti; il primo a studiare sistematicamente questo genere fu però verso la fine del Settecento von Jacquin padre, grazie alle raccolte sudafricane dei cacciatori di piante di Schönbrunn; come ho anticipato, il genere fu creato nel 1784 da suo figlio. Mano a mano che venivano scoperte nuove specie, con la loro grande varietà di dimensioni, forme e colori, attirarono l'attenzione degli ibridatori; il primo ibrido riconosciuto venne realizzato nel 1888 dal reverendo John G. Nelson, incrociando L. reflexa e L. aloides. A partire dal 1965, un vasto programma di ibridazioni è stato avviato dal Roodeplant Vegetable and Ornamental Plant Institute del Sudafrica; lo scopo era produrre, più che bulbi da giardino, fiori da taglio (i fiori di Lachenalia durano da due a quattro settimane) e piante fiorite in vaso per l'esportazione. I primi ibridi furono commercialmente disponibili nel 1997-1998, ma il programma fu rallentato da vari fattori, che vanno dall'isolamento politico del paese a causa dell'apartheid alle peculiarità del clima sudafricano che resero difficile adattare le condizioni di crescita di crescita all'emisfero nord. I primi ibridi (è la serie African Beauty) furono commercializzati alla fine del secolo, ma la risposta del mercato europeo fu minore di quanto sperato; il potenziale di queste splendide piante è ancora in gran parte da scoprire. Sono ancora soprattutto piante da collezionisti, piuttosto costose e non sempre facili da reperire. Anche in Olanda sono essenzialmente commercializzate da specialisti di bulbose rare; talvolta, come altre bulbose sudafricane, come Albuca o Ledebouria, sono offerte tra le succulente. Eppure sono bellissime e, a quanto pare, di non difficile coltivazione. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed