|

Quale sarà il legame tra il genere Ibervillea, noto agli amanti delle succulente per i suoi enormi caudici tondeggianti, e il sieur d'Iberville, avventuriero franco-canadese, scopritore della foce del Mississippi e fondatore della Louisiana? In mancanza di una correlazione evidente e di una dichiarazione esplicita del creatore della denominazione (e non credendo nelle sedute spiritiche) dobbiamo affidarci a qualche indizio. In ogni caso, l'uno e l'altra (il personaggio e la pianta) sono singolari e meritano di diventare protagonisti di una delle mie storie verdi.  Iberville? Chi o che cosa? Nel 1895, in una notarella uscita su una delle riviste che pubblicava a sue spese, il combattivo botanico Edward Lee Greene creò il genere Ibervillea, correggendo un errore del belga Cogniaux, che aveva denominate queste piante Maximowiczia, senza tener conto che il nome non era disponibile, essendo già utilizzato per una Magnoliacea. Purtroppo Greene non si preoccupò di spiegare l'origine del nome. In libri e repertori, troviamo tre spiegazioni: alcuni si accontentano di dire che deriva da Iberville, senza aggiungere di che cosa o di chi si tratti; altri sostengono che il nome è ricavato dalla parrocchia di Iberville, nello stato della Louisiana, dove sarebbe stata raccolta per la prima volta la specie tipo, I. lindheimeri; la maggioranza, infine, spesso in forma dubitativa, afferma che onora Pierre Le Moyne d'Iberville, soldato, avventuriero e esploratore franco-canadese, fondatore della Louisiana. L'ipotesi della derivazione da un toponimo è facile da respingere: I. lindheimeri non vive in Louisiana, e i primi esemplari furono raccolti in Texas, nei pressi di New Braunfels. Rimane dunque in campo solo l'ipotesi sieur d'Iberville. Per confermarla, in mancanza di informazioni dirette, ci serve almeno qualche indizio. La mia idea è stata analizzare le denominazioni celebrative create da Greene; sono parecchie decine (il botanico americano era un creatore entusiasta di denominazioni, attirandosi anche molte critiche di megalomania) e nella maggior parte dei casi onorano altri botanici, in particolare quelli che hanno dedicato i loro studi alla flora degli Stati Uniti sudoccidentali. Ma c'è anche un gruppetto di missionari, esploratori, fondatori di insediamenti, vissuti tra il Cinquecento e il Settecento; e tra loro, anche Cavelier de La Salle, primo esploratore del Texas e della Lousiana, che mancò la scoperta delle foci del Mississippi, impresa invece riuscita a d'Iberville. Greene (un bel personaggio che prima o poi merita più di questo cameo) fu il primo botanico a esplorare a fondo la flora dei nuovi Stati sudoccidentali dell'Unione e il primo ad tenere una cattedra di botanica a Berkley, in California; fu spesso in aspra polemica con i botanici dell'East Cost, in particolare con il loro patriarca, Asa Grey. E' evidente che le sue denominazioni celebrative, forse con una punta di polemica, vogliono proprio valorizzare chi lo ha preceduto (o talvolta accompagnato) nell'esplorazione di quelle regioni: la California, il New Mexico, l'Arizona, e - eccola - la Louisiana. D'Iberville è, tra loro, senz'altro il più illustre.  Alla ricerca della foce del Mississippi Pierre Le Moyne sieur d'Iberville e d'Ardillières è un personaggio degno di film e romanzi (che infatti non sono mancati). Nato in Canada da un esponente di spicco della nuova colonia, sarebbe stato destinato al sacerdozio, ma scelse di essere marinaio e soldato. Tra 1686 e il 1697, partecipò alle guerre tra francesi e inglesi per il controllo del Canada, segnalandosi per il coraggio, l'audacia e il genio militare, senza per altro essere alieno dall'estrema violenza che caratterizzava la condotta militare di quei tempi (incluso il massacro dei coloni britannici e dei loro alleati Irochesi). Sconfisse ripetutamente gli inglesi, anche se si trattò sempre di vittorie effimere, i cui risultati andavano perduti non appena d'Iberville si spostava su un altro fronte di guerra. Ma non mi soffermerò su questa parte della sua carriera (per la quale rimando alla biografia), per concentrami sull'esplorazione della Louisiana, che con probabilità gli ha ottenuto la dedica di Greene. Nel 1697 il ministro della marina, conte di Pontchartrain, lo scelse a capo di una spedizione che doveva individuare la foce del Mississippi, riprendendo il progetto fallito da Cavalier de La Salle nel 1687. La piccola flotta, formata da quattro vascelli, lasciò il porto di Brest alla fine del 1698; ad accompagnare d'Iberville, anche uno dei suoi numerosissimi fratelli, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville. Oltre a La Salle, anche varie spedizioni spagnole avevano fallito nel compito di individuare lo sbocco del grande fiume; infatti, a diverse miglia dalla costa il Mississippi si divide in una moltitudine di canali, all'epoca un vero labirinto d'acqua. Un primo aiuto venne a d'Iberville da Laurent de Graff, un antico bucaniere, che egli prese con sé durante lo scalo a San Domingo: nel corso dei lunghi anni in cui aveva fatto la guerra da corsa agli spagnoli, de Graff aveva acquisito un'ampia conoscenza del settore settentrionale del golfo e aveva individuato in mare una misteriosa fonte di acqua dolce, che poteva ben corrispondere allo sbocco del fiume. Il 25 gennaio le navi francesi giunsero all'isola di Santa Rosa, di fronte a Pensacola, nella Florida spagnola; non potendo sostare qui per l'ostilità degli spagnoli, che rivendicavano a sé il possesso della regione, proseguendo lungo la costa, il 31 gennaio gettarono l'ancora a La Mobilla (oggi Mobile Point); qui esplorarono una grande isola che battezzarono Ile du Massacre, avendovi trovato 60 cadaveri (più tardi fu rinominata Ile Dauphine). Avendo individuato un canale d'acqua salmastra, ma non navigabile, decisero di proseguire. Navigando lungo la costa, entrarono in contatto con alcuni gruppi di indiani Bayou Goula; comunicando con una specie di lingua franca dei cacciatori di pellicce, che d'Iberville aveva appreso in Canada, seppe che venivano dalle rive di un grande fiume che chiamavano "Malbanchya". I francesi decisero di ancorare le navi e di proseguire l'esplorazione con piccole imbarcazioni. A un certo momento, proprio mentre stava per cadere la notte, si levò un forte vento e le scialuppe rischiarono di naufragare; ma proprio all'ultimo momento, scoprirono uno stretto passaggio verso il fiume; protetti dalle raffiche del vento, poterono proseguire lungo il Mississippi fino al mattino. Era il 2 marzo 1699. Sulla riva occidentale superarono un enorme palo rosso che indicava il confine tra i territori di caccia delle tribù Houma e Bayou Goula (ecco l'origine della città di Baton Rouge, qui fondata dai francesi nel 1721). Si divisero quindi in due gruppi, che navigarono controcorrente uno lungo il Mississippi, l'altra lungo il Bayou Manchac e il lago Pontchartrain. Ritornarono così al punto di partenza, di fronte all'attuale Biloxi, dove li attendeva all'ancora la nave Marin. Navigando lungo il Bayou Machac, d'Iberville apprezzò immediatamente la bellezza e la ricchezza naturale di quell'ambiente, a suo parere adattissimo ad ospitare una ricca colonia. Il mese di marzo fu dedicato ad altre esplorazioni; ad aprile iniziò la costruzione del Fort Maurepas, sulla costa di Biloxi, terminata il 1 maggio. Prima di partire per la Francia il 4 maggio, d'Iberville vi lasciò una guarnigione di un'ottantina di uomini, comandata dal fratello de Bienville. Rientrato in Francia, d'Iberville annunciò il buon esito della missione e cercò di convincere re e ministri del vantaggio di fondare una colonia sulle rive del Mississippi; essi si mostrarono entusiasti, ma il denaro scarseggiava. Inoltre era impossibile dare l'assenso ufficiale, per non incorrere nell'ostilità della Spagna, in un momento molto delicato per la diplomazia francese (in trattative con l'ultimo degli Asburgo di Spagna perché istituisse suo erede il duca di Angiò, nipote di Luigi XIV). Venne comunque finanziata una seconda spedizione; nel gennaio 1700 d'Iberville era di nuovo a Biloxi e, avendo incontrato alcune imbarcazioni inglesi che scendevano il fiume, ordinò di costruire un secondo forte più a monte; eretto circa 60 di km più a nord, fu denominato dapprima Fort de la Boulaye quindi Fort Mississippi. Ma le sorti della colonia erano tutt'altro che stabilite; era necessario rientrare in Francia a perorarne la causa. Questa volta d'Iberville vi rimase quasi un anno, dall'agosto 1700 al settembre 1701. Intanto era scoppiata la guerra di successione spagnola, che spingeva le autorità francesi a un impegno più deciso in America. Per la terza volta d'Iberville partì per la Louisiana (così fu battezzava la nuova colonia, in onore di Luigi XIV) e a Mobile, sulla costa, fondò un terzo forte, Saint Louis. Seguì un quarto e ultimo viaggio, nel 1702, quando fece trasformare l’île Dauphine nel quartiere generale della colonia. Coinvolto nelle vicende della guerra di successione spagnola (nel 1706 con un colpo di mano occupò e devastò l'isola di Nevis), d'Iberville sarebbe morto quello stesso anno a Cuba. A presiedere alle sorti della colonia francese, rimase il fratello minore che, nel 1718, avrebbe fondato Nouvelle-Orlèans, ovvero New Orleans.  Rampicanti dei deserti Il genere Ibervillea, della famiglia Cucurbitaceeae, comprende una decina di specie di perenni xerofile, endemiche di un'area che va dagli Stati Uniti sudoccidentali (New Mexico, Texas, Oklahoma) al Belize e al Guatemala; area di maggiore biodiversità il Messico, con sei specie. A destare l'interesse degli appassionati di succulente è lo spettacolare contrasto tra il massiccio organo di riserva, un grande caudice globoso perenne, che in alcune specie è parzialmente esposto, in altre sotterraneo, e l'esile vegetazione annuale, formata dai sottili fusti muniti di viticci e dalle delicate foglie palmate o pedate; possono essere coltivate come rampicanti, fornendo un supporto, o come ricadenti. I piccoli fiori gialli, molto simili a quelli di zucche e zucchine, hanno i lobi bipartiti all'apice; alcune specie sono dioiche, altre monoiche, alcune a fioritura diurna, altre notturna. Anche i piccoli frutti, che a maturazione assomigliano a palloncini rossi, sono un'ulteriore attrattiva. Le specie più note e più facilmente disponibili sono I. lindheimeri e I. sonorae. La prima è originaria degli Stati Uniti sudoccidentali e del Messico, ha foglie profondamente palmate, con cinque o tre lobi e un caudice grigiastro che nelle piante mature può raggiungere il diametro di 40 cm. La seconda è un endemismo del deserto di Sonora, negli Stati di Baja California e Sinaloa in Messico: cresce in aree sabbiose, al fondo e sulle pendici dei canyon, al piede di alberi, arbusti e cactus giganti, che lo proteggono dal sole e forniscono un supporto sul quale si arrampicano i sottili fusti dotati di viticci. Nella stagione arida, la vegetazione aerea scompare, mentre il caudice, che affiora dal terreno, simile quasi a un pezzo di legno morto, funge da riserva; appena arriva la pioggia, emette rapidamente nuovi fusti e foglie e nel giro di poche settimane arriva a fiorire e a produrre frutti; ma se non piove, è in grado di sopravvivere anche per anni, attendendo il momento propizio. Nella medicina tradizionale la radice (tossica) è utilizzata per curare molteplici malattie; le ricerche ne hanno confermato le proprietà antidiabetiche. Ricercate e di lenta crescita, le Ibervilleae sono anche piuttosto costose, ma sicuramente attraenti e curiose; nel clima mediterraneo possono essere coltivate all'aperto tutto l'anno, ma solitamente vengono tenute in vasi bassi in modo da valorizzarne al massimo le forme curiose, ritirandole in serra fredda là dove c'è il pericolo di gelate. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments

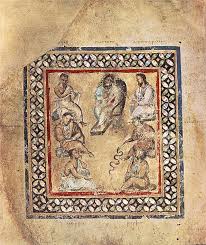

E' brevissima la vita di Robert James Petre, ottavo barone Petre. Ma lascia un'impronta indelebile nella storia dei giardini inglesi, anche se del mirabile giardino che creò a Thorndon non rimane neanche un'immagine; a evocare l'armonia che egli seppe creare disegnando il paesaggio con "matite vive" restano alcune lettere dell'amico Peter Collinson. A ricordare Petre, complice Linneo, provvede inoltre il genere Petrea, che comprende alcuni dei più spettacolari rampicanti tropicali.  Un prototipo di giardino paesaggistico Nel 1742, quando lord Petre morì all'improvviso, vittima di un'epidemia di vaiolo (che portò alla tomba con lui una trentina tra famigliari e servitori), non aveva ancora compiuto 29 anni. Da pochi mesi gli era nato l'erede maschio e le attività nel parco di Thornton Hall erano al culmine. Nei due anni precedenti, vi aveva fatto piantare più di 60.000 piante (tra cui 10.000 tra arbusti e alberi americani) di 50 specie e altre decine di migliaia erano in attesa negli enormi vivai. Erano ormai dieci anni, da quando era diventato maggiorenne, che Petre aveva preso a rimodellare la tenuta di Thorndon Hall; per il palazzo, ridisegnato secondo lo stile palladiano allora in voga, aveva assunto l'architetto italiano Leoni; per il parco, si era rivolto all'artista francese H.F. Bourguignon (più tardi sarebbe diventato celebre con lo pseudonimo Gravelot). Il vero creatore del parco, in realtà, fu lo stesso Petre, che univa a un gusto sicuro una perfetta conoscenza delle esigenze delle piante. Era appassionato di botanica fin da ragazzo: si racconta che quando aveva 14 anni come regalo di Natale avesse ricevuto, graditissimo, uno speciale coltello da innesto. Poco più che adolescente, era stato ammesso alla Royal Society. Suo mentore fu Peter Collinson, più anziano di una ventina di anni, che lo coinvolse nell'introduzione in Inghilterra delle piante americane. Dapprima divise con lui i semi che gli giungevano dai suoi corrispondenti, poi, quando iniziò a finanziare le spedizioni di Bartram e creò il sistema delle sottoscrizioni, fece di Petre il primo e il più munifico dei suoi clienti. Al giardino di Collinson a Mill-Hill Petre guardò per ridisegnare Thornton, ma disponendo di spazi ben maggiori (il parco era di 1000 acri, circa 400 ettari) e di ingenti capitali, poteva fare le cose in grande. Come altri gentiluomini appassionati del suo tempo, era in primo luogo un collezionista di piante esotiche e rare. Per accoglierle, fece edificare alcune serre, dette stufe, considerate le più moderne d'Europa. La Grande stufa, la più grande dell'epoca, era alta 9 m e conteneva alberi e arbusti alti fino a 7 m. Le pareti erano colme di rampicanti, tra cui passiflore, molte Clematis e Cereus ricadenti. Una serra lunga 18 metri era riservata alla coltivazione delle banane e degli ananas, allora così rari che non venivano mangiati ma mostrati agli ospiti durante le feste. C'era poi una serra temperata. In una di quelle serre fiorirono per la prima volta in Inghilterra le camelie (ma Petre non morì per il dolore della perdita di quelle rare piante, come vuole una persistente leggenda metropolitana). I semi procurati da Collinson e da altri fornitori venivano seminati nei vastissimi vivai, i più grandi non commerciali, presieduti dal capo giardiniere James Gordon. Mano a mano che le piante crescevano, venivano trapiantate nel parco, secondo un progetto nuovo e originale, che fece di Thorndon il prototipo del giardino naturale. La mescolanza di piante europee, asiatiche e americane consentì infatti a Petre di ridisegnare il paesaggio, secondo le parole di Collinson, usando "matite vive". L'effetto era ottenuto accostando sapientemente le piante per la forma e le sfumature di colore delle chiome, la tessitura delle foglie, il colore e la struttura delle cortecce. L'arrivo di alberi e arbusti americani consentì di trasformare l'autunno in una stagione dai colori squillanti, grazie al rosso delle querce e dei frassini americani, allo scarlatto dei tupelo (Nyssa sylvatica), all'arancio degli aceri e al melanzana dei liquidambar. Molto apprezzati erano anche i sempreverdi: come fa notare A. Wulf in La confraternita dei giardinieri, la flora inglese comprende solo quattro sempreverdi autoctoni (il pino silvestre, l'agrifoglio, il bosso, il tasso); grazie alle introduzioni americane, a Thorndon se ne coltivavano almeno trenta, tra cui una decina di pini (il più amato da Petre era lo strobo, per i suoi lunghi aghi piumosi) e Juniperus virginiana, apprezzato per la forma colonnare e il colore glauco della chioma. Ricercatissimi erano poi gli alberi da fiore (così rari nella flora europea); il più desiderato e costoso era senza dubbio Liriodendron tulipifera di cui Petre fece impiantare ben novecento esemplari. Il parco, a differenza dei giardini formali barocchi, non era più pensato per essere visto dall'alto, dalle finestre del palazzo, ma per essere goduto percorrendone i sentieri sinuosi. Le piante, che dovevano "apparire distribuite a caso come in un bosco naturale" erano in realtà piantate con cura, non solo tenendo conto delle forme e dei colori, ma anche in ranghi disposti per altezza: davanti i fiori, poi gli arbusti (scelti per le fioriture, ma anche la struttura delle foglie e le bacche autunnali), quindi gli alberi sempre più maestosi. Questi criteri furono applicati da Petre anche al cosiddetto Amphiteatre di Worksop Manor, che creò nel 1738 per un altro nobile appassionato, il duca di Norfolk; era un emiciclo, racchiuso da una bassa siepe di tasso, piantato con cinque ranghi di sempreverdi, posti in ordine d'altezza, con colori e strutture contrastanti: bosso, viburno tino, corbezzolo formavano il primo rango, seguiti da agrifogli, quindi da conifere, il tutto coronato da un Cedrus. Petre non era solo un "pratico". Aveva una profonda conoscenza della botanica e la sua biblioteca era notevolissima (desideroso di tenersi al corrente di tutte le novità, acquistò anche diverse copie di Systema Naturae). Era in corrispondenza e in contatto con i più importanti botanici del tempo. Creò un notevolissimo erbario (avvalendosi della consulenza di Gronovius). La sua morte precoce sembrò disperdere quegli esperimenti e quel patrimonio di competenze. La giovane vedova non intendeva sobbarcarsi la continuazione dei lavori; per recuperare almeno in parte i capitali investiti, decise di mettere in vendita gli esemplari coltivati nei vivai (secondo varie testimonianze dell'epoca, si trattava di quasi 220.000 esemplari di circa 700 specie). I nobili amici di Petre fecero a gara per portarseli via a prezzi di liquidazione, le "americane" invasero i parchi della nobiltà inglese, e, grazie alla moda lanciata dallo sfortunato barone, l'impresa di Collinson (disperato per la perdita del giovane amico) sopravvisse e trovò nuovi clienti. Non sopravvisse invece Thorndon: pochi anni dopo la morte del suo creatore le serre erano ormai vuote, il parco trascurato. Divenuto maggiorenne, il figlio, il nono barone Petre, a sua volta appassionato di giardini, ma evidentemente insensibile all'eredità paterna, fece ridisegnare il parco da Capability Brown, cancellando quanto ne rimaneva. Il caso ha voluto che non ne rimangano neppure immagini, ad eccezione della pianta disegnata da Bourguignon. Una sintesi della vita di Petre, come sempre, nella sezione biografie.  Un rampicante spettacolare Fu a Hartekamp, il meraviglioso giardino di George Clifford, che Linneo conobbe lo spettacolare rampicante che avrebbe battezzato Petrea volubilis. Arrivato da poco dal Messico grazie al medico e cacciatore di piante William Houstoun, che l'aveva raccolta nei pressi di Veracruz nel 1731, era ancora una primizia, degna di onorare un intenditore come Petre, che amava tappezzare le pareti della sua serra maggiore con lussureggianti rampicanti. In Hortus Cliffortianus (1737) Linneo descrisse la splendida pianta, facendo propria la denominazione proposta da Houstoun, con la seguente motivazione: "Questa pianta fu consacrata da Houstoun al nobilissimo Robert James Petre, barone di Writtle, estimatore e sommo coltivatore delle piante più rare e esotiche in Inghilterra". Lo stesso Linneo confermò poi la denominazione in Species Plantarum (1753). Il genere Petrea, della famiglia Verbenaceae, comprende una quindicina di specie origianarie dell'America tropicale (distribuite dal Messico al Perù e alla Bolivia, passando per le Antille); si tratta soprattutto di liane, ricadenti o rampicanti, che si distinguono dalle altre Verbenaceae per le foglie scabre e per il calice persistente che ha la funzione di aiutare la dispersione dei semi. La specie più nota, e anche quella più diffusa in natura, è appunto P. volubilis, una rampicante che può raggiungere i 12 metri, avvolgendosi ai supporti grazie ai fusti volubili. Ha una fioritura spettacolare grazie ai lunghi racemi penduli di fiori profumati, blu o viola pallido, in cui la piccola corolla lilla scuro, caduca, è circondata dai lunghissimi lobi del calice petaloideo, persistente, di colore più chiaro. Poco resistente al freddo, da noi può essere coltivata all'aperto solo nelle zone più miti, mentre altrove può essere allevata in vaso, anche come ricadente. E' stata introdotta in molte aree tropicali, dove assume la funzione del glicine in climi più freddi. Qualche informazione in più nella scheda. Il ricordo di Crateva, medico personale di Mitridate e autore di uno dei primi trattati sulle erbe, è affidato a poche righe di Plinio e di Dioscoride, nonché a un'immagine del più antico codice illustrato della Materia medica. Tanto è bastato agli studiosi per farne il padre dell'illustrazione botanica. A questo precursore, in ogni caso, Linneo volle dedicare il genere Crateva, cui appartengono alcuni bellissimi alberi della flora tropicale.  Padre dell'illustrazione botanica? Abbiamo già incontrato Crateva (o Crateuas) come medico personale di Mitridate e direttore della sua equipe di studiosi di veleni e antidoti. A questo personaggio, citato sempre con elogio, dedicano poche righe tanto Dioscoride quanto Plinio. Così ne parla Dioscoride nella prefazione di Materia medica: "Crateva il rizotomo e Andrea il medico - poiché sembra che questi due abbiano trattato questa parte della materia con maggiore rigore di chi li aveva preceduti - descrissero le proprietà di molte radici utili e di alcune erbe". Nel corpo del trattato, lo cita poi a proposito dell'helenion egiziano e dell'halimus. Quanto a Plinio, lo ricorda nel libro XXV di Naturalis historia, dove traccia una breve storia dello studio delle erbe medicinali, insieme a altre due personaggi di cui non sappiamo altro: "Crateva, Dioniso e Metrodoro adottarono un metodo più attraente, anche se non privo di difficoltà. Infatti dipinsero le immagini delle erbe scrivendone sotto gli effetti. Ma non solo la pittura è ingannevole quando i colori sono tanti e si cerca di riprodurre la natura, ma, oltre a questo, molte imperfezioni vengono aggiunte dalla scarsa accuratezza dei copisti. Inoltre, non è sufficiente riprodurre una pianta in un solo periodo dell'anno, visto che cambia il suo aspetto nel corso delle quattro stagioni". A proposito dei suoi rapporti con Mitridate, Plinio ci informa che era il suo medico personale e che gli dedicò un trattato sulle erbe (Rhizotomikon). In una delle miniature del Dioscoride di Vienna, il prezioso codice miniato approntato nel VI secolo d.C. per la principessa bizantina Anicia Giuliana, Crateva è ritratto insieme ad altri sei medici, tra cui l'Andrea citato insieme a lui, lo stesso Dioscoride e Galeno. Anche quest'ultimo lo cita tra i suoi predecessori, in particolare come inventore di quel mithridatium da cui egli trasse la ricetta della teriaca. Da questa manciata di notizie, gli studiosi hanno cercato di estrarre qualcosa di più. A inizio '900, lo studioso di Dioscoride Max Wellmann attribuì a Crateva undici frammenti del codice di Vienna; altri eruditi sono giunti alla conclusione che le miniature che accompagnano questi frammenti (ma anche altri attributi ad altre fonti) risalgano a copie dell'opera originale di Crateva. Diversi studiosi affermano senz'altro che Crateva è niente di meno che l'autore del primo erbario illustrato e qualcuno si è spinto fino ad asserire che le immagini le avesse dipinte egli stesso. Con maggiore prudenza, altri fanno notare che tra il Dioscoride di Vienna e il Rhizotomikon di Crateva sono passati circa seicento anno (e tra Crateva e Plinio circa duecento); nel frattempo saranno state eseguite innumerevoli copie dei manoscritti originali, mentre mutavano anche i supporti scrittori (con il passaggio dai rotoli di papiro degli scrittori antichi al codice di pergamena del testo bizantino) e di conseguenza le tecniche pittoriche. Insomma, non abbiamo alcuna prova che Crateva sia stato il primo a produrre un erbario figurato (del resto, Plinio lo cita insieme ad altri due, non meglio noti), e che avesse dipinto le immagini di persona appare quanto meno improbabile; "dipinsero" può infatti semplicemente significare "effigiarono, fecero dipingere". E' certo invece che fu un medico rinomato che unì alla competenza medica una conoscenza approfondita delle virtù medicinali delle erbe. Un'unione sottolineata dall'appellativo "rizotomo" attribuitogli da Dioscoride: questo termine, letteralmente "tagliatore, quindi raccoglitore, di radici" nell'antica Grecia designava coloro che raccoglievano e vendevano le droghe medicinali. E' possibile che Crateva sia stato il primo a dare dignità scientifica a questa professione, scrivendo di piante medicinali con una competenza ben maggiore dei suoi predecessori. Non abbiamo motivo di dubitare della testimonianza di Plinio e possiamo senz'altro ritenere che quell'opera fosse illustrata, anche se difficilmente lo scrittore romano avrà potuto consultare l'originale. E sicuramente fu una delle fonti principali di Dioscoride, anche se oggi non condividiamo più le certezze di Wellmann sull'entità del suo contributo. Nel sezione biografie, qualche cenno alla vita di Crateva (di cui però sappiamo davvero pochissimo).  Alberi sacri e fioriture spettacolari Bene quindi fece Linneo a ricordarsi di questo precursore dello studio della botanica applicata alla medicina dedicandogli il genere Crateva (già pubblicato nella prima edizione di Genera plantarum del 1737, fu confermato in Species Plantarum 1753). Crateva, delle famiglia Capparaceae, è un genere pantropicale (con l'eccezione dell'Australia) che comprende da 9 a 15 specie, con principale centro di diffusione nel sudest asiatico e centro secondario in Madagascar. Si tratta di arbusti o alberi di piccole e medie dimensioni, perenni o decidui in base alle condizioni ambientali, con chioma folta e grandi foglie composte trifogliate; hanno fioritura spettacolare grazie alle grandi cime di fiori generalmente bianchi o poi crema, caratterizzati da quattro petali unguiculati (cioè con la base ristretta simile a uno stelo) disposti quasi orizzontalmente e lunghissimi stami (per questa particolarità alcune specie sono state soprannominate spider tree, "albero ragno"). Il legname (e a volte anche i frutti) ha uno sgradevole odore agliaceo. Molte specie sono importanti piante officinali nella medicina tradizionale. La più nota specie asiatica è C. religiosa, originaria dell'India, del Sud est asiatico e delle isole del Pacifico: è un albero di medie dimensioni dalla fioritura vistosa, ritenuto sacro e perciò spesso piantato nei cimiteri e accanto ai tempi. L'unica specie africana, C. adansonii, molto simile alla precedente, è presente in larga parte del continente in una varietà di habitat; le foglie fresche sono utilizzate in alcuni paesi come verdura, oltre a trovare applicazione nella medicina tradizionale. Ha usi medicinali anche la più nota specie americana, C. tapia (già descritta da Plumier come Tapia arborea triphylla), con frutti eduli, ma piuttosto insipidi, dalla buccia aranciata che ricordano una piccola arancia. Qualche approfondimento nella scheda. Negli anni turbinosi della rivoluzione, un botanico francese, capitato nelle Mascarene quasi per caso, ne esplora la flora. Per una reminiscenza erudita (o teatrale), con quello che è quasi un gioco di parole, crea il genere Monimia, dedicato a Monima, seconda moglie di Mitridate, protagonista di una storia d'amore finita malissimo. Quel piccolissimo genere endemico delle Mascarene dà il nome alla famiglia Monimiaceae, che ha fatto discutere gli studiosi per la sua distribuzione davvero singolare.  Un diadema non dà la felicità In seguito a circostanze avventurose come un romanzo, nel fatidico 1793, mentre in patria si tagliavano teste, il botanico Louis-Marie du Petit-Thouars rimane bloccato all'Ile de France (nome con il quale i francesi, strappandola agli olandesi, avevano ribattezzato Mauritius), una delle isole Mascarene, nota per le sue bellezze naturalistiche. Di questo paradiso della biodiversità in cui è capitato quasi per caso, Petit-Thouars esplora a fondo la flora, ricca di endemismi; negli anni successivi potrà visitare le altre Mascarene e anche, brevemente, Madagascar, ritornando in Francia (siamo nel 1802 e Napoleone è stato appena proclamato console a vita) con un erbario di 2000 piante. Molte sono le specie nuove per la scienza che Petit-Thouars pubblica nel 1804 in Histoire des végétaux recueillis dans les îles de France, de Bourbon et de Madagascar, dove descrive 55 specie accompagnate dai suoi disegni e dalle chiavi di determinazione. Alcune appartengono a generi nuovi che il botanico francese, dovendo rinunciare ai nomi indigeni (hanno un suono dolce, ma lui non conosce abbastanza le lingue locali per trascriverli correttamente) battezza ricorrendo alla lingua greca, appresa grazie ai suoi ottimi studi classici. Quando non ricorre a denominazioni descrittive, gli piace coniare nomi che associano memorie erudite a particolarità botaniche: la dea infernale Ecate dal triplice aspetto va a presiedere Hecatea (oggi confluito in Omphalea L.), perché gli stami hanno una triplice fessura e le foglie livide sono presumibilmente velenose; l'omerica Calipso (il cui nome significa la "nascosta") suggerisce Calypso, un genere in cui il pistillo è nascosto tra gli stami. Per due specie, in tutto simili al genere che Commerson aveva battezzato Mithridatea (oggi Tambourissa Sonn.) tranne per la struttura femminile dei fiori, conia Monimia, "da Monima, moglie di Mitridate". Grazie a questa reminiscenza erudita, l'infelice regina del Ponto entra nella storia della nomenclatura botanica, premettendomi di raccontare finalmente una storia romantica. Romantica, e ovviamente tristissima. Nell'88 a.C., Mitridate era all'apice della sua gloria e del suo potere; una dopo l'altra, le città greche lo accoglievano come liberatore e gli aprivano le porte. In una delle città conquistate (Stratonicea secondo Appiano, Mileto secondo Plutarco), il re del Ponto rimase folgorato dalla bellezza di una giovane di nobile famiglia, Monima (o Monime). Per aggiungerla al suo harem, offrì montagne d'oro al padre (15.000 pezzi d'oro secondo Plutarco), ma la fanciulla, non meno prudente e saggia che bella, rifiutò ogni profferta. Pressata da amici e familiari, a loro volta abbagliati dal potere di Mitridate, cedette solo in cambio di un regolare matrimonio e del titolo di regina del Ponto. Il re fece approntare dai suoi scribi un contratto di matrimonio e le inviò il diadema, simbolo della sua nuova condizione regale (si tratta di un nastro, tinto di porpora e intessuto d'oro, che i sovrani ellenistici annodavano intorno al capo). Dopo un breve periodo di felicità, in cui la nuova sposa esercitò una notevole influenza sul marito, Monima si pentì di quella scelta. Lasciata la nativa Ionia, ora viveva nei sontuosi palazzi di Sinope, in cui si sentiva sempre più isolata e infelice. Secondo Plutarco, prese a deplorare la sua bellezza, che invece di un marito le aveva dato un padrone, invece di un palazzo e un talamo nuziale una prigione custodita da barbari; dove, in esilio dalla Grecia, godeva solo in sogno di quei beni che in patria aveva posseduto nella realtà. Questa vita infelice si concluse tragicamente. Nel 72 a.C. Mitridate fu disfatto dal generale romano Lucullo nella battaglia di Cabira; per salvarsi, fu costretto alla fuga, travestito e accompagnato da un solo servitore. Prima di fuggire, temendo che le sue donne (che si trovano nella fortezza di Farnacea) cadessero nelle mani dei vincitori, inviò loro il suo eunuco Bacchide, con l'ordine di suicidarsi; come unica grazia, avrebbero potuto liberamente scegliere come morire. Del gruppo facevano parte, tra le altre, due sorelle nubili del re; una concubina di origini greche, Berenice, e la madre di lei; e la regina Monima. Mentre le altre optarono tutte per il veleno, Monima tentò di impiccarsi con il suo diadema. Ma il fragile nastro si spezzò; allora la giovane donna, esclamando "Fatale straccio, non servi neppure a questo ultimo servizio", porse docilmente il collo a Bacchide. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Questa affascinante storia, forse ritoccata da Plutarco, che la raccontò duecento anni dopo, ha dato a Monima una limitata fortuna postuma; fu ritratta da alcuni pittori, in particolare nel Settecento (di solito è rappresentata mentre tiene in mano il diadema spezzato o mentre porge il collo a Bacchide), ma soprattutto è diventata la protagonista femminile di una delle principali tragedie di Racine, Mitridate (1672), in cui il grande scrittore francese cambia totalmente i fatti storici, facendo della giovane greca la fidanzata di Mitridate, al centro di un quadrato amoroso in cui è contesa tra il vecchio re e i suoi due figli, il "cattivo" Farnace e il "buono" Sifare. Nella rielaborazione di Racine, Monime diviene il tipo dell'eroina di nobili sentimenti, cavallo di battaglia delle più grandi attrici. E sarà forse più Racine che Plutarco ad aver ispirato la dedica di Petit-Thouars.  La lussureggiante Monimia e le vagabonde Monimiaceae Creato, come si è detto, da Petit-Tours nel 1804, Monimia è diventato il genere tipo della famiglia Monimiaceae. Comprende solo tre specie: M. ovalifolia (presente a Mauritius e Réunion), M. rotundifolia e M. amplexicualis, endemiche di La Réunion. Si tratta di arbusti o alberi sempreverdi che vivono nelle foreste primarie umide (foreste nebulose) delle montagne di media altezza di queste isole, tra 1000 e 2000 metri. Un tempo piuttosto diffuse (soprattutto M. rotundifolia) e anche dominanti, sono oggi minacciate sia per l'eccessivo sfruttamento come alberi da legname sia per la riduzione del fragile ecosistema in cui vivono. Per l'aspetto generale e le caratteristiche ecologiche, ricordano un po' le Lauraceae delle foreste umide delle Canarie (con cui le Monimiaceae sono strettamente imparentate). Quale approfondimento nella scheda. Vale la pena di dedicare almeno un cenno alla famiglia Monimiaceae. Con le sue 200-270 specie distribuite in 22-28 generi, ha fatto discutere i botanici per due caratteristiche davvero singolari: il numero sproporzionato di generi monotipici (cioè costituiti da una sola specie), che toccano o superano il 50%; la distribuzione altamente discontinua. Sono presenti infatti in centro e sud America (5 generi), nell'Africa tropicale (un unico genere monotipico), in Madagascar e nelle Mascarene (4 generi), in Sri Lanka (1 genere), in Nuova Zelanda (una sola specie), in Australia e in Malesia. Il centro della diversità del genere e delle specie è la Nuova Guinea (75 specie distribuite in 10 generi). A lungo questa distribuzione è stata spiegata come esito della rottura del super continente Gondwana che avrebbe separato le specie occidentali (India, Sri Lanka, Madagascar, Seychelles, Australia, Malesia, Nuova Guinea), da quelle orientali (Africa e Sud America). Il recente ritrovamento di fossili identificati come Monimiaceae in Antartide e le analisi molecolari hanno ridimensionato questa ipotesi, spiegando invece la loro presenza in Africa e Sud America come esito di una dispersione oceanica a lunga distanza, con l'Antartide (dove nella fase calda del Miocene medio, tra 14 e 8 milioni di anni fa, erano presenti foreste) a fare da ponte tra Australia e Sud America. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed