|

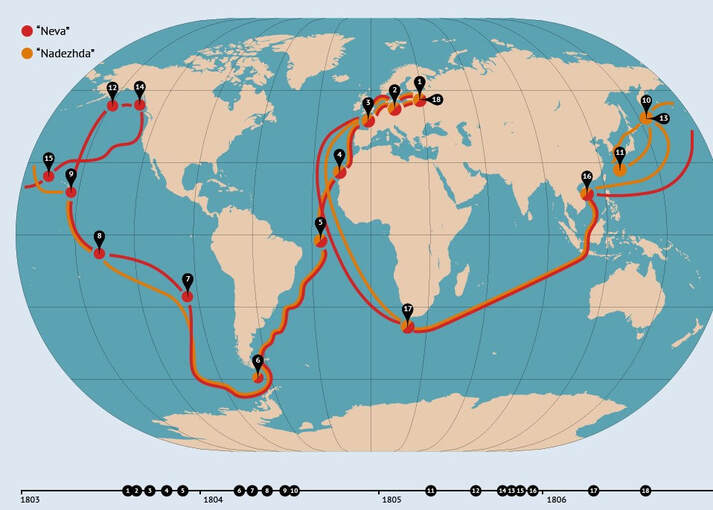

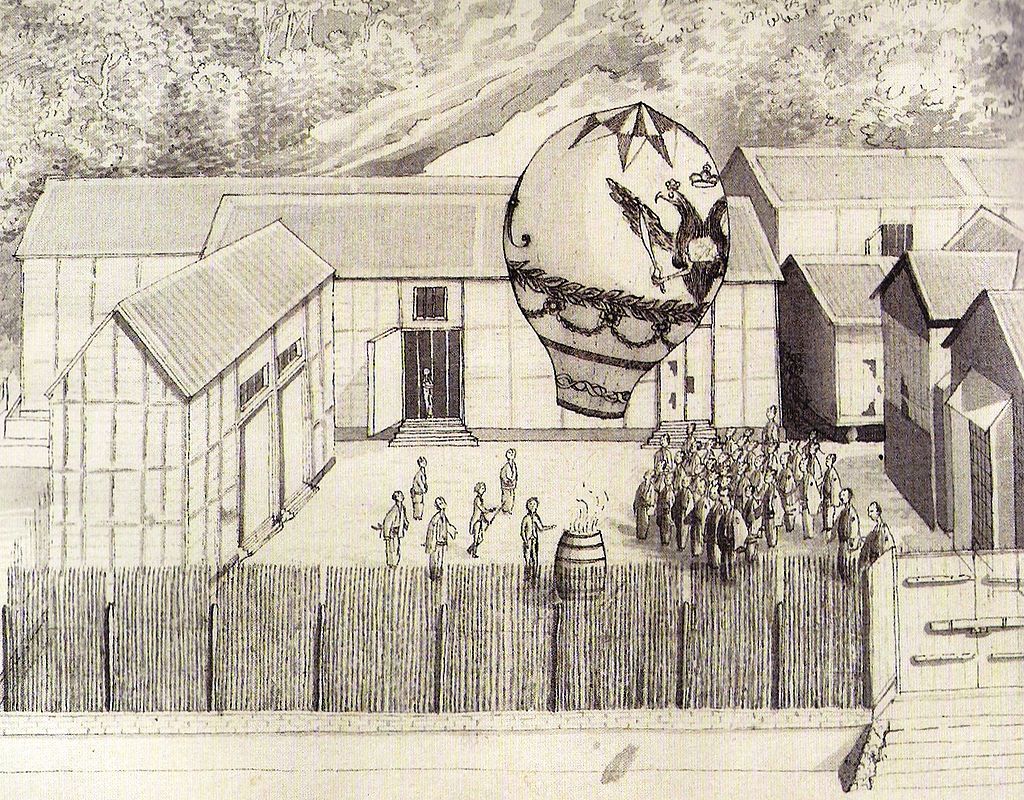

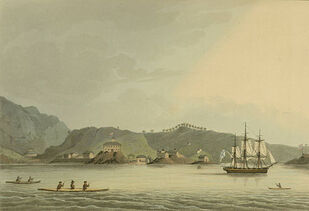

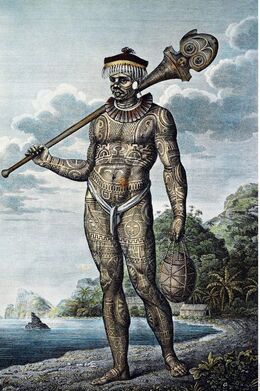

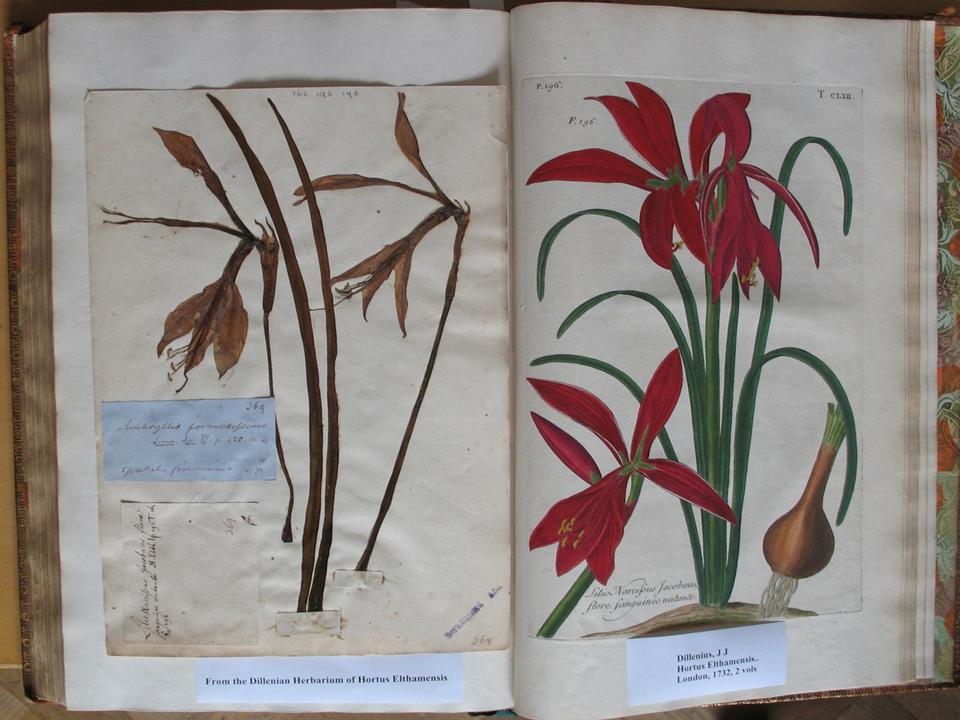

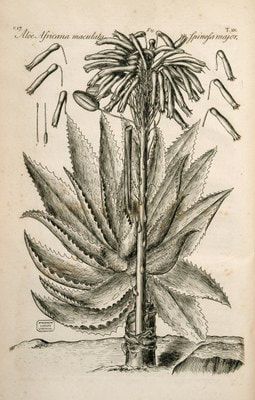

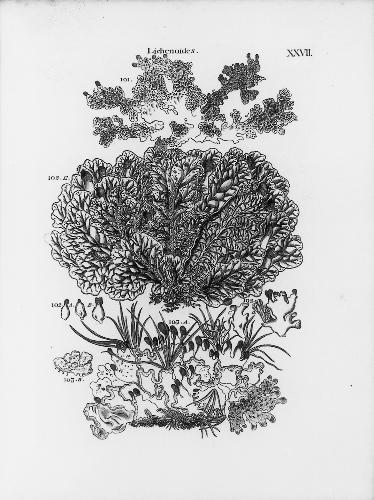

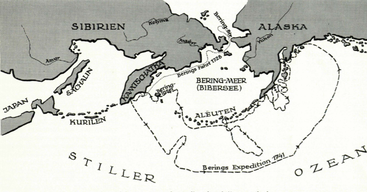

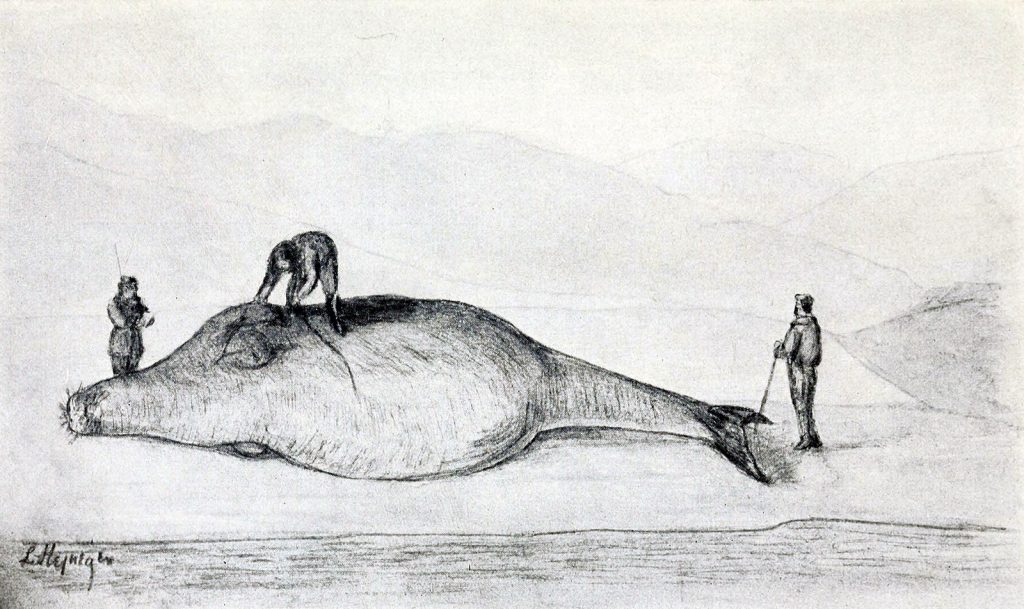

Svoltasi tra il 1803 e il 1806, la prima circumnavigazione russa mancò totalmente i troppo ambiziosi obiettivi politici e raggiunse solo parzialmente quelli economici, ma segnò una pietra miliare nella conoscenza del Pacifico settentrionale. Fu una scuola di navigazione alla quale si formò un'intera generazione di navigatori russi, tra i quali Otto von Kotzebue, a sua volta protagonista di due giri del mondo, e Fabian von Bellingshausen, lo scopritore del continente antartico. Oltre ai progressi nell'idrografia e nella cartografia, notevoli furono gli apporti della sua équipe scientifica a campi che vanno dall'astronomia, all'etnografia, alla biologia marina. Mentre l'astronomo e geografo svizzero Johann Kaspar Horner collaborava con gli ufficiali in rilevazioni e misurazioni, i medici e naturalisti tedeschi Wilhelm Gottilieb Tilesius e Georg Heinrich Langsdorff approfittarono di ogni occasione per raccogliere e studiare gli animali e le piante marine, e più limitatamente, terrestri. A Tilesius, che per una serie di circostanze divenne anche l'illustratore ufficiale della spedizione, questa avventura guadagnò un titolo nobiliare e l'ingresso nella nomenclatura botanica, con la dedica del genere Tilesia.  Nei mari del Sud: 1803-1804 La prima circumnavigazione russa coinvolse due navi, Nadežda e Neva, 129 persone tra ufficiali, marinai, diplomatici, agenti della Compagnia russo-americana e scienziati, e durò quasi esattamente 3 anni (agosto 1803 - agosto/settembre 1806). Per gli standard dell’epoca, fu caratterizzata da una navigazione senza troppi intoppi, nonostante qualche incidente (incluso un incagliamento nella barriera corallina). Al di là del valore simbolico (per la prima volta navi russe si spingevano nell’Oceano aperto, superavano la linea dell’equatore e tornavano a casa dopo aver fatto il giro del mondo) portò a una migliore conoscenza delle Marchesi e delle Hawaii e alla mappatura di diversi settori del Pacifico settentrionale; fu un’esperienza straordinaria per gli ufficiali che vi presero parte, alcuni dei quali sarebbero stati protagonisti di altre spedizioni, come Otto von Kotzebue (che comandò due circumnavigazioni tra il 1823 e il 1826) e Fabian von Bellingshausen, lo scopritore dell’Antartide. A condizionare negativamente la spedizione fu piuttosto il sovrapporsi di obiettivi scientifici, economici e politici e soprattutto la decisione di inviare in Giappone una missione diplomatica, capeggiata in veste di ambasciatore dal conte Rezanov, che era anche uno dei dirigenti della Compagnia russo-americana. Ne risultarono conflitti continui tra Adam von Krusenstern, il comandante della spedizione, e lo stesso Rezanov, che sulla base di istruzioni ambigue credette di aver autorità non solo sul corpo diplomatico, ma sull’intera spedizione. Nella rivalità tra i due uomini si riflettevano intenti e personalità opposte: Krusenstern era un tedesco del Baltico, un luterano con un forte senso del dovere, un ufficiale educato nella Royal Navy, ammiratore di Cook, per il quale prima di tutto venivano i suoi uomini e il successo della missione di esplorazione; Rezanov era un nobile russo, un cortigiano e un imprenditore dalla morale elastica, per il quale contavano soprattutto il potere e la ricchezza. La Nadežda e la Neva, comandate rispettivamente da Krusenstern e dal suo secondo Lisjanskij, salparono da Kronstadt il 7 agosto 1803, facendo rotta per Copenhagen dove si imbarcò la piccola équipe scientifica, formata dall'astronomo e geografo svizzero Johann Kaspar Horner e dai medici e naturalisti tedeschi Wilhelm Gottilieb Tilesius e Georg Heinrich Langsdorff. A bordo c’erano anche un botanico russo, Brinkin o Brinken, che però fu emarginato dagli studiosi teutonici, e il disegnatore Stepan Kurljancev. Dopo una seconda sosta a Falmouth e un breve scalo a Tenerife, le due navi si diressero alla volta del Brasile; il 26 novembre venne superata la linea dell'equatore, la prima volta nella storia della marina russa. Si festeggiò con salve di cannone, fuochi d'artificio e bevute di vodka, offerta dal quartiermastro nei panni di Nettuno. Il 21 dicembre le navi ancorarono di fronte all'isola di Santa Catarina in Brasile, dove si trattennero circa un mese e mezzo, per sostituire alcuni alberi e carenare la Neva. Horner fin dal giorno del suo arrivo si trasferì nell'isolotto di Atomiris per allestire un osservatorio portatile. Langsdorff, che ancora non sapeva di aver incontrato il suo destino (come scopriremo in un prossimo post, sarà un grande esploratore della natura brasiliana), osservò: "la ricchezza e la varietà di animali e piante potrebbe tenere occupati centinaia di naturalisti per anni". Scoppiò anche il primo grave conflitto di autorità tra Krusenstern e Rezanov, provocato da un curioso personaggio, il conte Fedor Tolstoj, che passava il tempo a giocare d’azzardo, fare scherzi di dubbio gusto e seminare zizzania. Ebbe anche un diverbio con l’artista Kurljancev, che insultò il comandante e di conseguenza fu escluso dalla mensa degli ufficiali e degli scienziati. Le navi russe lasciarono Santa Catarina il 2 febbraio 1804. Le attendeva il difficile passaggio di Capo Horn, che venne doppiato il 21 marzo. Poco dopo, a causa della forte nebbia, i due vascelli persero il contatto visivo. La Neva fece rotta per l'Isola di Pasqua, raggiunta il 16 aprile, mentre Krusenstern preferì puntare direttamente sull'isola di Nuku Hiva nell’arcipelago delle Marchesi; vi approdò il 10 maggio e il giorno successivo fu raggiunto da Lisjanskij. Gli indigeni avevano fama di cannibali, e ai naturalisti fu concesso di lasciare le navi solo sotto scorta; poterono però studiarne i costumi, rimanendo particolarmente affascinati dall’arte dei tatuaggi. Lo stesso capitano si fece tatuare su un braccio il nome dell’adorata moglie. Ma la sosta nell’isola fu tutt’altro che una vacanza tropicale; il suo scopo era rinnovare le scorte, procurandosi tra l’altro un certo numero di maiali. Sapendo che l’unico bene che interessava agli indigeni erano gli oggetti di ferro, Krusenstern proibì di scambiarli con ogni altra cosa; Rezanov disobbedì e, facendo incetta di oggetti etnografici per la Kunstkammer imperiale, provocò il crollo del valore degli oggetti di ferro, rendendo impossibili gli approvvigionamenti. Nel chiarimento pubblico che seguì, non solo Rezanov contestò l’autorità del comandante, ma cercò di scavalcarlo, provocando un ammutinamento. Nessuno degli ufficiali lo seguì. Intanto Tilesius, ingaggiato come medico e naturalista esperto di biologia marina, cambiava mestiere. Il pittore Kurljancev infatti diede di matto e distrusse a colpi d’ascia la sua cabina, non risparmiando neppure le icone. Fu così che il medico tedesco, che era anche un eccellente disegnatore, divenne l’illustratore ufficiale della spedizione. Per completare le scorte le due navi si diressero quindi alla maggiore delle isole Hawaii. Qui si separarono, dandosi appuntamento l’autunno dell’anno successivo a Macao: il 10 giugno la Nadežda salpava alla volta della Kamčatka, mentre qualche giornp dopo la Neva partiva per l’Alaska.  La Nadežda in Kamčakta e Giappone: 1804-1805 Dopo un viaggio senza incidenti di 35 giorni, il 15 luglio la Nadežda attraccò a Peterpavlovsk; immediatamente Rezanov fece appello al governatore Košelev perché mettesse sotto accusa Krusenstern e i suoi ufficiali per insubordinazione. Dopo aver sentito entrambe le campane, il generale capì perfettamente di trovarsi in un ginepraio e rifiutò di pronunciarsi, dichiarando che in quella faccenda era testimone e non giudice. Alla fine si giunse a una riconciliazione e il 6 settembre la Nadežda ripartiva alla volta di Nagasaki. Rimanevano a terra lo scapestrato Tolstoj e i due paria di bordo, il pittore Kurljancev e il botanico Brinkin. La missione giapponese fu un totale fallimento; le trattative si trascinarono per sei mesi, mentre la Nadežda era posta in disarmo, i cannoni e la polvere da sparo sequestrati, gli uomini confinati in un piccolissimo spazio. Gli unici a trarne profitto furono Tilesius e Langendorff che riuscirono a convincere i pescatori che rifornivano la squadra di pesce a procurare specie sempre nuove; fu così che poterono studiare 400 specie di pesci di 180 generi diversi. Insieme a Horner, allestirono anche un piccolo spettacolo per i loro ospiti nipponici, costruendo e facendo volare una mongolfiera in seta e carta di riso. La risposta ufficiale giunse il 7 aprile 1805: il governo giapponese respingeva i doni, rifiutava ogni rapporto diplomatico o anche solo commerciale con i russi, cui era ingiunto di lasciare il paese al più presto. Lasciata Nagasaki il 18 aprile, Krusenstern, nonostante la contrarietà delle autorità giapponesi, anziché seguire la rotta diretta, costeggiò Honshu e Hokkaido, fino a raggiungere lo stretto che separa quest'ultima da Sakhalin, di cui vennero mappate le coste. Dopo aver scoperto alcune isole del gruppo delle Curili, rientrò infine a Petropavlovsk il 5 giugno. Ad attenderlo trovarò un rescritto dello zar che gli conferiva la croce dell'ordine di Sant'Anna di Prima Classe; per Rezanov c'erano una tabacchiera e l'ordine di andare a ispezionare l'Alaska russa. Langsdorff decise di approfittare dell'occasione per visitare anche quelle contrade. Krusenstern dedicò il resto dell'estate a esplorare le coste di Sakhalin e le Curili, ma dovette rinunciare a cercare la foce dell'Amur per non mancare l'appuntamento con Lisjanskij a Macao. Partita da Peterpavlovsk il 5 ottobre, la Nadežda rischiò subito di arenarsi, quindi affrontò una navigazione molto difficile per le temperature rigide e le continue tempeste, raggiungendo infine Macao il 20 novembre. La Neva non c'era ancora.  La Neva in Alaska e il viaggio di ritorno Scopriamo insieme perché. Il 10 luglio 1804 la Neva giunse nell'isola di Kodiak, in Alaska. Poco dopo, il governatore della colonia Baranov chiese a Lisjanskij di aiutarlo a liberare Sitka dai Tlingit, che, dopo aver cacciato i russi, vi avevano costruito un fortino. L'intervento della Neva, con i suoi 14 cannoni, fu determinante per il successo russo nella cosiddetta "battaglia di Sitka" (1-4 ottobre 1804). Lo scontro fu comunque molto duro, tra i marinai ci furono tre morti e diversi feriti. L'inverno era ormai alle porte e la Neva lo trascorse a Kodiak. Soltanto ad aprile il disgelo rese possibile mappare il golfo di Chiuniat e l'arcipelago Kodiak. Intanto le stive della nave si riempivano delle provviste per il viaggio e di 440.000 tra pellicce e pelli di tricheco da rivendere in Cina. Lasciato il porto di Pavlovsk sull'isola Kodiak il 13 giugno, arrivarono il 22 a Novo-Arckangelsk, come i russi avevano ribattezzato Sitka, dove nel frattempo il governatore Baranov aveva fatto costruire otto grandi edifici in legno che a Lisjanski apparvero "abbastanza decenti anche per l'Europa". Prima di lasciare l'Alaska, insieme a un compagno, egli volle scalare e esplorare il Monte Edgecumbe, il magnifico vulcano che domina Sitka. Il 1 settembre la Neva lasciò l'Alaska. Lungo la rotta per la Cina, secondo le istruzioni, avrebbero anche dovuto cercare terre sconosciute a est del Giappone; non ne incontrarono nessuna fino al 15 ottobre quando, proseguendo verso sudovest, si arenarono sulla barriera corallina. Gettando fuori bordo tutto il possibile, riuscirono a liberare la nave, che però rimase fortemente danneggiata. Fu così scoperta l'isola Lisianski (una scoperta di cui il dedicatario avrebbe fatto volentieri a meno). Mentre le provviste cominciavano a scarseggiare, la navigazione proseguì in condizioni difficili, peggiorate il 22 novembre da una tempesta al largo delle Marianne che mise in forse la sopravvivenza della nave. L'acqua penetrata nella stiva causò il deterioramento di molte pellicce, che dovettero essere gettate fuori bordo. Ecco i motivi del ritardo della Neva. Ricongiunte, la Nadežda e la Neva si trasferirono sull'isola di Wampoa, dove attraccavano le navi europee autorizzate a commerciare negli empori di Canton. I russi non erano tra questi (tanto che, dopo la loro partenza, i funzionari che avevano autorizzato le transazioni furono severamente puniti); inoltre stava per iniziare la stagione dei tifoni e, per non rischiare di rimanere bloccati per un altro anno, i funzionari della Compagnia accettarono la mediazione di una ditta inglese, cui dovettero versare una generosa commissione, vendendo infine le pellicce a un prezzo assai inferiore al previsto. Mentre le laboriose trattative commerciali proseguivano, la Neva venne riparata e messa in condizione di riprendere il viaggio. Il 31 gennaio 1806 le due navi lasciarono la Cina, fissando come eventuale punto d'incontro l'isola di Sant'Elena; viaggiarono insieme fino al 15 aprile, quando furono separate dalla nebbia e dall'oscurità. In una tacita gara con l'amico-rivale Krusenstern, Lisjanski decise di fare tutto il possibile per arrivare per primo. Procedendo a vele spiegate, doppiò il Capo di Buona Speranza il 20 aprile e, valutando di avere provviste sufficienti, proseguì direttamente per l'Inghilterra. Con una velocità senza riscontri per l'epoca, in soli 180 giorni raggiunse il porto di Portsmouth (28 giugno), da dove, dopo una sosta di due settimane, fece vela per Kronstadt, dove attraccò la mattina del 6 agosto, a tre anni esatti dalla partenza. Al contrario del suo secondo, Kruzenstern tenne fede ai patti. Doppiato il Capo di Buona Speranza, si diresse a Sant'Elena, dove giunse il 3 maggio. Quindi, facendo rotta verso l'Europa, toccò alcune isole scozzesi e Copenhagen, rientrando a Kronstadt il 19 agosto.  Un versatile zoologo si trasforma in illustratore Sul piano scientifico la spedizione fu un indubbio successo. Le rilevazioni delle squadre della Nadežda e della Neva permisero di correggere le carte di Cook e La Pérouse, mappando varie aree del Pacifico settentrionale; vennero scoperte alcune isole, in Alaska, nelle Curili e nell'arcipelago hawaiiano. Inoltre Krusenstern fu il primo a dimostrare che Sakhalin non è collegata alla terra ferma. Con il rilevante contributo dell'astronomo Horner (1774-1833), vennero effettuate osservazioni e misurazioni oceanografiche, tra cui l'analisi della correlazione tra profondità, temperatura e peso specifico dell'acqua. Le soste sempre troppo brevi e la difficoltà di procurarsi e conservare gli esemplari senza alcun aiuto furono sicuramente una fonte di frustrazione per Tilesius e Langsdorff; forzatamente, i loro studi dovettero concentrarsi sulla biologia marina, che, per altro, era anche il settore di specializzazione di Tilesius. Mentre la Nadežda attraversava l'Atlantico in direzione del Brasile, studiarono e scoprirono la causa della luminescenza marina; in Giappone, come abbiamo già visto, scoprirono numerose specie di pesci. Come ho già anticipato, tornerò su Langsdorff in un prossimo post. Per concludere, quindi, qualche parola su Wilhelm Gottlieb Tilesius (1769-1857). Studente di medicina a Lipsia, seguì anche i corsi del pittore e scultore Adam Frederick Oeser, divenendo un eccellente disegnatore e incisore. Nel 1795-96, ancora studente, accompagnò Hoffmannsegg in Portogallo, dove si occupò soprattutto di animali marini. L'eccellente lavoro che ne ricavò, accompagnato da ottime illustrazioni di sua mano, attirò l'attenzione dell'Accademia delle Scienze russe, che lo propose come medico di bordo e naturalista della spedizione Krusentern. Il più vecchio e il più autorevole dei tre naturalisti, tendeva a comportarsi come il capo dell'équipe scientifica (creando una certa tensione con Langsdorff). Era soprattutto uno zoologo; tra le sue scoperte più rilevanti il granchio reale, Paralithodes camtschaticus. Soprattutto durante l'esplorazione di Sakhalin ebbe però occasione anche di studiarne la flora; tra le sue scoperte Artemisia sachaliensis, Artemisia tilesii e Serratula tilesii. Come abbiamo già visto, a partire dalla sosta nelle Marianne, divenne anche l'illustratore ufficiale della Nadežda . L'Atlante della Circumnavigazione pubblicato da Krusenstern nel 1813 è illustrato da 109 sue tavole, precise nei tratti ma non prive di efficacia evocativa. Le più celebri sono senza dubbio quelle dedicati ai guerrieri tatuati di Nuku Hiva. Dopo il rientro in Russia, fu nobilitato dallo zar (divenne così Tilesius von Tilenau) e ammesso all'Accademia delle scienze, che lo incaricò di ricostruire lo scheletro del mammut riportato dalla Siberia da Adams, il più completo conosciuto all'epoca. Tuttavia la sua carriera accademica non decollò e nel 1814 decise di tornare in Germania, dove, benché fosse membro di moltissime società scientifiche e continuasse a pubblicare molti articoli, soprattutto sugli animali marini, non riuscì mai ad ottenere una cattedra universitaria. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Gli strani frutti di Tilesia Il suo nome tuttavia era abbastanza noto. Nel 1818 G.F.W. Meyer gli dedicò il genere Tilesia, appartenente alla famiglia Asteraceae. Solo a inizio '900 il suo rilevante contributo allo studio degli animali marini fu premiato con la dedica di un genere di pesci, Tilesina. Tilesia Mey. comprende tre specie di erbacee o arbusti rampicanti diffusi nelle Antille, in Centro America e nel Sud America tropicale, caratterizzati da frutti carnosi simili a drupe, una particolarità quasi unica in questa famiglia. Infatti, a differenza delle altre Asteraceae sudamericane, che vivono in habitat aperti e hanno frutti secchi dispersi dal vento, le Tilesiae sono piante delle foreste semidecidue i cui semi sono dispersi da vari uccelli che si cibano delle bacche. La specie più nota, T. baccata, è una liana che vive lungo i corsi d'acqua o al margine delle foreste, con capolini terminali all'ascella delle fronde superiori, con flosculi del disco bisessuali arancioni e flosculi ligulati sterili, giallo vivo, spesso con apice trilobato. E' l'unica specie a fiori gialli, mentre le altre due (diffuse in aree ristrette) li hanno rossi. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments