|

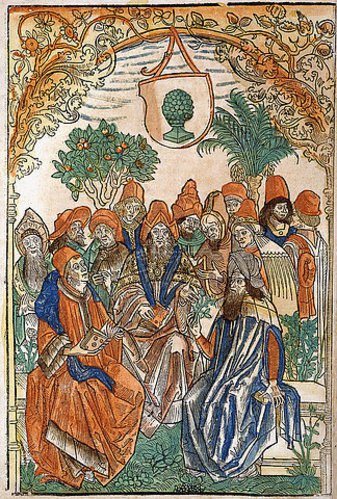

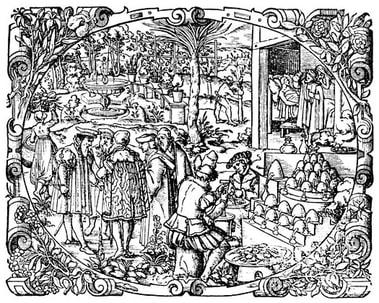

Nel Cinquecento il mercato editoriale tedesco è uno dei più vivaci centri della produzione di testi di botanica e "materia medica". Da una parte ci sono le opere in latino, spesso innovative e scritte da studiosi con una preparazione filologica o medica come Brunfels e Fuchs, che si rivolgono soprattutto a medici e studenti di medicina; dall'altra c'è una vasta produzione di Krauterbucher, "libri di erbe", che a parte qualche eccezione (come il New Kreütter Büch di Bock), sono per lo più rifacimenti di erbari manoscritti medievali, dal contenuto ben poco originale; di carattere eminentemente pratico, ma anche ricchi di curiosità, soddisfano un pubblico molto più ampio e poco esigente, che comprende farmacisti, padri di famiglia, semplici curiosi. Requisito essenziale del loro successo sono le illustrazioni xilografiche che, proprio come i testi, passano disinvoltamente da un'edizione all'altra. Tra i protagonisti di questo mondo editoriale di riedizioni, rifacimenti, riscritture, maestro del copia-incolla, è il medico e botanico Adam Lonitzer; nella maturità, divenuto egli stesso editore dopo aver sposato la figlia di uno dei maggiori stampatori e editori tedeschi, seppe fare del suo Kräuterbuch un long seller che gli sopravvisse per due secoli: uscito per la prima volta nel 1557, raggiunse infatti 27 edizioni, l'ultima delle quali è del 1783. Come gli altri autori di questo tipo di prodotto, fu anch'egli poco più di un abile compilatore; il genere Lonicera, dedicatogli da Linneo raccogliendo un suggerimento di Plumier, non premia dunque né l'originalità né la profondità di pensiero, ma il successo di un libro che ancora nel Settecento non mancava nella biblioteca di ogni studioso di botanica.  Successi commerciali e una causa per plagio Con l'invenzione della stampa, i libri si fanno più accessibili e incominciano a raggiungere un pubblico più ampio. Accanto alla Bibbia e ai classici, tra i primi testi a suscitare l'interesse di stampatori e lettori ci sono anche i manuali di medicina pratica e i libri di erbe. Particolarmente vivace è il mercato tedesco, dove il primo erbario (noto come Herbarius latinus o Herbarius moguntinus, "erbario di Magonza") venne stampato nel 1484 da Peter Schöffer, il principale collaboratore di Gutenberg; entro il 1499 giunse a toccare undici edizioni. L'anno successivo lo stesso Schöffer dava alle stampe il primo Krauterbuch ("libro d'erbe") in lingua tedesca, Gart der Gesundheit (corrispettivo del latino Hortus sanitatis), attribuito al medico della città di Francoforte Johann Wonnecke von Kaub, anche noto con il nome latinizzato Johannes de Cuba. Anche quest'opera nell'arco di pochi anni ebbe molteplici edizioni nonché adattamenti e traduzioni. Mentre l'erbario latino si rivolgeva al pubblico più tradizionale dei medici e dei farmacisti, quello in lingua locale rispondeva alle esigenze e alle curiosità di una sempre più vasta fascia di lettori che non conoscevano il latino. Né l'uno né l'altro erano opere dal contenuto originale, ma compilazioni basate sugli erbari manoscritti medievali, risalenti a loro volta ai rifacimenti medievali di Dioscoride, magari attraverso la mediazione araba. A costituire un valore aggiunto erano soprattutto le illustrazioni xilografiche, apprezzate anche dagli illetterati. A capirlo perfettamente fu il tipografo-editore Christian Egenolff (1502-1555), che operava sulla importante piazza di Francoforte sul Meno. Dotato di grande fiuto commerciale, era un editore eclettico che pubblicava di tutto, incluse partiture musicali. Nel 1533 entrò nel mercato degli erbari illustrati pubblicando Kreutterbuch von allem Erdtgewächs, un rifacimento del libro di Johannes de Cuba curato dal medico cittadino Eucharius Rösslin. Per illustrarlo, fece eseguire solo poche nuove xilografie, prendendo le altre (rimpicciolite e ruotate di 180 gradi) da Vivae icones herbarium di Brunfels, pubblicata l'anno prima a Strasburgo dell'editore Schott. Quest'ultimo, che aveva ottenuto un privilegio imperiale che gli concedeva l'esclusiva dell'opera per sei anni, lo citò in giudizio presso la Suprema corte di giustizia dell'Impero. In quella che può essere considerata la prima causa per plagio della storia dell'editoria, Egenolff si difese sostenendo in primo luogo che copiare da un libro vecchio di trenta o quarant'anni è lecito, anzi in questo caso benemerito, considerando i benefici che ne derivano per la salute pubblica; in secondo luogo, la sua non poteva considerarsi una copia del volume di Brunfels, visto che, oltre ad avere un testo completamente diverso, conteneva anche immagini originali; in terzo luogo, il privilegio editoriale riguardava la trattazione delle piante, non le loro forme: queste le impone la natura, e qualsiasi illustrazione delle piante non potrà che assomigliarsi. Un argomento specioso, ma che ben testimonia il nuovo modo rinascimentale di concepire la natura e la sua rappresentazione. Non sappiamo come finì la causa, ma è certo che Egenolff continuò imperterrito a illustrare i suoi numerosi libri di medicina e botanica con xilografie altrui. Erano pubblicazioni pensate per grandi tirature, né innovative né originali nei contenuti, ma perfette per il gusto del largo pubblico. Insomma, una specie di Reader's Digest del Rinascimento. Inoltre, per conquistare un'ulteriore fetta di mercato, Egenolff, seguendo l'esempio di Isengrin, l'editore di Fuchs, nel 1546 pubblicò un album costituito unicamente da immagini, prevalentemente di piante ma anche di animali, minerali e manufatti utilizzati in farmacia con il titolo Herbarum, arborum, fruticum, frumentorum ac leguminum... iconae. Non c'è bisogno di dire che anche in questo caso si trattava di xilografie pirata (copiate tra l'altro anche da opere di Fuchs). Sebbene non sia indicato il nome del curatore del testo, limitato all'indice e ai nomi latini e tedeschi dei semplici, gli studiosi lo identificano in Adam Lonitzer, all'epoca insegnante di matematica e promettente studente di medicina.  Un insuccesso editoriale e un long seller Figlio di un filologo e docente universitario di lingue classiche, Adam Lonitzer (Lonicerus nella forma latinizzata) aveva probabilmente familiarità con il mondo editoriale fin dall'infanzia. Dopo aver studiato filosofia e medicina nella sua città natale, Marburg, per completare gli studi nel 1545 si trasferì a Francoforte, dove probabilmente poco dopo entrò in contatto con Egenolff, con cui collaborò come correttore di bozze e curatore di volumi di medicina. Egenolff, che continuava a sfruttare il successo commerciale del vecchio testo di Johannes de Cuba (dopo il rifacimento di Rösslin, nel 1540 ne aveva pubblicato un'ulteriore edizione, con il titolo Botanicon, firmata da Theodor Dorstein), pensò di affidargli un'opera decisamente più ambiziosa. In effetti quel filone d'oro stava ormai esaurendosi, reso obsoleto dalle opere dei grandi botanici del Rinascimento come Mattioli, Gessner, Bock e Fuchs. Lonitzer, pur basandosi ancora una volta su quel vecchissimo testo, avrebbe dovuto attualizzarlo, dandogli una patina di novità grazie alle informazioni attinte dai più affermati moderni. Egenolff puntò su un'edizione di lusso: in lingua latina, con il titolo pliniano Naturalis historia, erano due grossi volumi in folio di 744 pagine con oltre 700 xilografie; inoltre, a quanto pare, fu messa in commercio solo la versione con le tavole acquarellate a mano (che mediamente costava il doppio di quella in bianco e nero). Per una volta, il fiuto commerciale di Egenolff sembrò venuto meno. Fu un clamoroso flop, se ancora quattordici anno dopo, nel 1565, i suoi eredi cercarono di liberarsi delle copie invendute cambiando il frontespizio per spacciarle per un'opera nuova intitolata Botanicon. In effetti, il vecchio Egenolff aveva sbagliato il target: un'opera così costosa, scritta in latino, avrebbe dovuto trovare il suo pubblico tra i dotti, agli occhi dei quali, per abile che fosse stato Lonitzer nel suo copia-incolla, si palesava immediatamente per quello che era: un centone, un patchwork con ben poca originalità. Nessuna originalità neppure nelle tavole, riciclate da opere precedenti della casa editrice e in buona parte piratate. Intanto Lonitzer faceva carriera. Nel 1553 ottenne una cattedra di matematica a Marburg e nel 1554 conseguì il dottorato in medicina; lo stesso anno fu nominato medico della città di Francoforte (incarico che avrebbe mantenuto fino alla morte, nel 1586) e sposò Magdalena, una delle figlie di Egenolff, legando per sempre le sue sorti alla casa editrice di cui, dopo la morte del suocero, nel 1555, divenne una specie di direttore editoriale. E in tale veste riuscì ad ottenere il più grande e più duraturo successo della ditta: il suo Kräuterbuch, prima edizione 1557, cui avrebbero fatte seguito altre tre durante la sua vita (1564, 1573, 1578); con rifacimenti e riadattamenti, questo long seller avrebbe totalizzato ventisette edizioni, l'ultima delle quali nel 1783. E che cos'era questo prodotto editoriale di successo? Nient'altro che la catastrofica Historia naturalis che, tradotta in tedesco, aveva finalmente trovato il suo pubblico: non più i facoltosi, dotti e smaliziati ma riluttanti acquirenti della versione latina, ma lettori di media cultura, più interessati a informazioni pratiche esposte in modo chiaro che a disquisizioni filologiche sull'identificazione delle piante di Dioscoride e Teofrasto. Del resto, sebbene sia fondamentalmente il frutto di un abile lavoro di copia-incolla, l'opera di Lonitzer ha il pregio della chiarezza e, soprattutto nella parte botanica, contiene anche qualche informazione tratta dall'esperienza diretta di medico e osservatore della natura. Ad esempio, egli fu il primo a segnalare e descrivere l'agente dell'ergotismo, il fungo parassita della segale Claviceps purpurea. Tra le parti più apprezzate del suo erbario, il primo ampio capitolo, dedicato alla distillazione. L'arte della distillazione, sconosciuta agli antichi, era un'invenzione araba che si era diffusa in Occidente nel corso del Medioevo; era dunque ancora relativamente recente e quanto mai necessaria a medici e farmacisti, perché permetteva di ricavare gli estratti alcoolici poi utilizzati per la preparazione dei farmaci. Intendiamoci, neppure qui non c'è nulla di nuovo o originale: Lonitzer riprese le sue informazioni da fonti precedenti, in particolare dal Liber de arte distillandi de simplicibus di Hyeronimus Braunswig. Tuttavia la sua esposizione e le immagini che accompagnano il testo sono tanto chiare e dettagliate che un'équipe internazionale di ricercatori le ha utilizzate per ricostruire sperimentalmente il processo di distillazione del XVI secolo. Sicuramente proprio questa parte contribuì non poco al successo del libro, tanto più che Lonitzer seppe valorizzarla fin dal frontespizio dove, sulla sinistra, in primo piano è rappresentato un farmacista che, assistito da un aiutante, sta distillando i semplici. Inoltre, c'erano anche informazioni sulla coltivazione dei giardini, anch'essa raffigurata nel frontespizio, in secondo piano sulla destra, dietro a un gruppo di dottori a consulto. Una sintesi della vita di Lonitzer come sempre nella sezione biografie.  Lonicera: bellezza e profumo Campione di vendite, il nome di Lonitzer era dunque ben noto ai cultori di botanica; grazie a questa fama Plumier gli dedicò uno dei suoi nuovi generi americani, battezzato Lonicera sulla base del cognome latinizzato Lonicerus. D'altra parte, è probabile che egli conoscesse solo i titoli dei suoi libri, visto che nella nota che accompagna la dedica cita come tre opere distinte Historia naturalis, Botanicon e un "herbarium vernacula lingua", ovvero il Krauterbuch. Il genere Lonicera di Plumier non è per altro quello a noi oggi familiare: appartenente alla famiglia Loranthaceae, corrisponde all'attuale genere Psittacanthus, che riunisce alcune piante parassite delle Antille e del Centro America affini al vischio. Se non fosse in contrasto con la candida personalità del buon padre Plumier, si potrebbe sospettare uno di quei ritratti vegetali al vetriolo che tanto deliziavano Linneo. Invece quest'ultimo, che aveva una copia del Krauterbuch nella sua biblioteca, volle dedicare al nostro protagonista un genere diverso e ben più importante, forse riconoscendo l'apporto di Lonitzer alla divulgazione del sapere botanico tra il vasto pubblico. Lo scrittore tedesco ci guadagnò immensamente nel cambio, aggiudicandosi Lonicera L., famiglia Caprifoliaceae, un vastissimo genere di oltre 180 specie, molte delle quali sono tra i rampicanti e gli arbusti più coltivati nei nostri giardini. Finalmente possiamo parlare di un genere anche europeo, anzi di uno di più ricchi di specie del nostro continente (ma presente anche in America settentrionale e in Asia; la sola Cina, centro di diversità del genere, ne vanta un centinaio). E quindi abbiamo a disposizione anche un nome comune, caprifoglio (dalla credenza che le capre si nutrissero delle sue foglie). In Italia ne abbiamo una dozzina di specie spontanee, legate ad ambienti diversi, le più note delle quali sono probabilmente la mediterranea L. caprifolium, la madreselva o caprifoglio comune (che dà anche il nome alla famiglia), diffusa in tutta la penisola, ma non nelle isole; l'atlantica L. periclymenum, presente solo nelle regioni settentrionali, il caprifoglio europeo più coltivato, con diverse pregevoli varietà da giardino; la montana L. xylostemum, il caprifoglio peloso, che non è un rampicante, ma un arbusto. Se infatti nell'immaginario collettivo tendiamo ad associare al nome caprifoglio a rampicanti dalle copiose e profumate fioriture, in realtà la maggior parte delle specie sono arbustive. I nostri caprifogli sono coltivati da secoli immemorabili e hanno lasciato la loro impronta anche in letteratura, ad esempio nel Lai du chievrefoil di Marie de France o nella poesia di Shakespeare. Hanno anche ispirato l'arte pittorica, dalle miniature medievali stile mille fleurs alle carte da parati di Morris. A partire dal Settecento, alle europee si è anche aggiunta la popolosa legione straniera delle asiatiche, come la profumatissima L. fragrantissima dalle fioriture precoci; la bella ma iperinfestante L. japonica; le arbustive L. nitida e L. pileata, la prima ottima pianta da siepe, la seconda eccellente tappezzante; L. tatarica, un grande arbusto dalla fioritura abbondante e prolungata. Già da un secolo era arrivata L. sempervirens, il caprifoglio della Virginia, con brillanti fiori tubolari che nel paese d'origine sono la delizia dei colibrì. Ma l'elenco potrebbe continuare, tanto più che alle già numerose specie si sono aggiunti molti ibridi orticoli. Su almeno qualcuno troverete qualche informazione nella scheda.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed