|

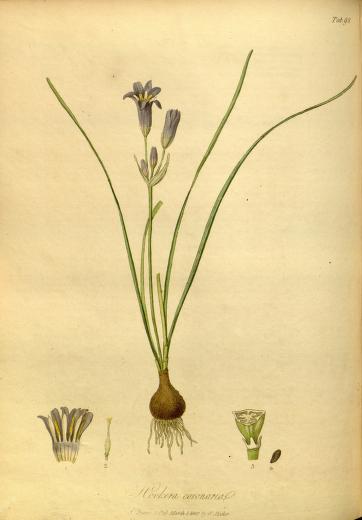

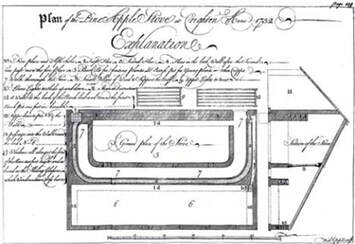

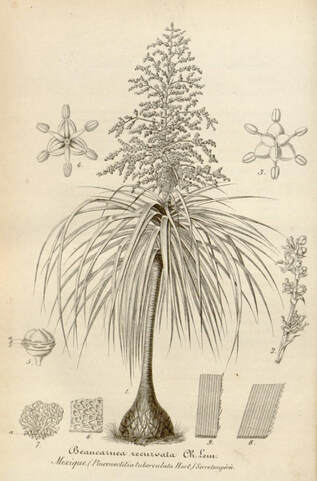

Il mercante e alto funzionario della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher si rese benemerito come fondatore e animatore di una delle prime società erudite dell'Asia orientale, la Reale società delle Arti e delle Scienze di Batavia, alla quale donò la prima sede, la propria biblioteca e la propria collezione di curiosità naturali, oggetti etnografici, strumenti musicali, opere d'arte. Anche se non sono giunti fino a noi, c'erano sicuramente anche fogli d'erbario, dato che sappiamo che ricevette campioni dal Giappone da Thunberg ed egli stesso fece raccolte a Giava e inviò exssiccata a Houttuyn. Tra i suoi vasti e variegati interessi c'era infatti anche la botanica, come testimonia una delle sue opere, una lista delle piante dell'isola. A ricordarlo il genere Radermachera, che fu inizialmente descritto proprio sulla base di una specie presente anche in Indonesia. Un dilettante curioso e la nascita di una società scientifica Quando lasciò per la prima volta l'Olanda alla volta dell'Indonesia (le Indie orientali olandesi, come le chiamavano allora), Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783) aveva appena sedici anni. Se non fosse rimasto orfano di padre a sette anni forse non avrebbe avuto bisogno di cercare fortuna in Oriente. La sua era una infatti famiglia influente. Il bisnonno Johan Radermacher era stato balivo di Middelburg e direttore della WIC (la Compagnia olandese delle Indie Occidentali), il padre Johan Cornelis tesoriere generale del principe e primo grande maestro della loggia massonica L'Union. La decisione di mandarlo a Batavia ad imparare il mestiere di mercante nonostante la giovanissima età probabilmente fu presa dallo zio Samuel Radermacher che era uno dei direttori della VOC, come lo sarebbe stato dopo di lui il figlio Daniel. Così il 30 dicembre Jacobus (d'ora in avanti lo chiameremo con il primo nome, come del resto era d'uso) si imbarcò con il grado di sottomercante sulla nave "Middelburg" diretta a Batavia. Qui fece rapidamente carriera, certamente anche grazie alla protezione dello zio e del cugino: un anno dopo era secondo amministratore del Groote Winkel ("grande negozio") e pochi mesi dopo secondo amministratore del Graanmagazijn (il magazzino principale). Il 10 gennaio 1761 gli fu conferito il grado di mercante e il 6 aprile 1762, quando aveva appena 21 anni, fu nominato capo commerciante e contemporaneamente capitano di porto per la popolazione nativa non cristiana. Lo stesso anno, seguendo la tradizione familiare, fondò la loggia massonica La Choisie, la più antica dell'Asia orientale. Nel frattempo si era sposato con Margaretha Verijssel, figlia di un consigliere delle Indie Orientali, e di Sophia Francisca Westpalm, che, rimasta vedova, si era risposata con Reinier de Klerk, all'epoca consigliere straordinario del Consiglio delle Indie. Nonostante la rapida e brillante carriera, Jacobus doveva essere insoddisfatto e chiese di rientrare in patria. Ottenuta l'autorizzazione, nell'ottobre 1763 si imbarcò alla volta dell'Olanda con la moglie. Si stabilì all'Aja e incominciò a studiare legge privatamente; per conseguire la laurea, si iscrisse all'Università di Harderwijk, un diplomificio noto per per conferire diplomi lampo (lo stesso dove una trentina di anni prima si era laureato Linneo): nel suo caso, dall'iscrizione alla laurea passò appena un giorno! Quindi prestò giuramento all'avvocatura di Arnheim, ma qualcosa dovette andare storto e dopo appena sei mesi incominciò a fare pressione sulla direzione della VOC per essere richiamato a Batavia. Incontrò ripetuti rifiuti, forse dovuti all'ostilità che gli aveva procurato il suo scritto "Riflessioni sullo stato attuale dei Paesi Bassi", in cui prendeva atto della crisi della Compagnia, ne criticava le scelte nei confronti dei dipendenti e dei nativi e proponeva una serie di riforme. Aveva idee progressiste anche in altri campi: era contrario alla pena di morte, con l'argomentazione "economicista" che uccidere un reo non portava vantaggio a nessuno, mentre un reo rieducato avrebbe potuto essere utile alla società anche per mezzo secolo. Infine gli fu accordato il permesso di partire, ma a proprie spese e senza alcun incarico ufficiale. Il 20 dicembre la famiglia Radermacher (nel frattempo erano nati due bimbi) si imbarcò sulla nave "Tulpenburg"; il giorno di Natale, mentre erano ancora nella rada di Texel in attesa di un tempo più propizio, il più piccolo dei bimbi morì. Era il mesto inizio di un viaggio difficile, che si protrasse per più di otto mesi e fu segnato dalla morte di un quinto dei passeggeri. Al suo arrivo a Batavia il 21 agosto 1767, Radermarcher, che aveva annotato scrupolosamente gli eventi nel proprio diario di viaggio e aveva incominciato ad interessarsi di cartografia come reazione alle ripetute perdite di rotta, scoprì che nel frattempo era stato nuovamente assunto dalla VOC. La seconda parte della sua carriera non fu più quella di un mercante, ma di un amministratore e alto funzionario. Nel 1768 fu nominato balivo di Batavia, ufficiale giudiziario e curatore della chiesa; nel 1775 consigliere straordinario delle Indie orientali; nel 1777 presidente degli assessori, colonnello della borghesia, presidente del consiglio di amministrazione delle scuole cittadine e commissario delle Terre Alte. Contemporaneamente era diventato uno degli animatori della vita culturale di Batavia; si interessava di tutto (amministrazione, cartografia, geografia, letteratura e linguistica, religione, navigazione, scienze naturali), collezionava curiosità naturali e possedeva una biblioteca aggiornata con libri in varie lingue, un Dictionaire Encyclopedique in 17 volumi e 68 volumi delle opere di Voltaire, di cui evidentemente era ammiratore. Fin dagli anni '60 con alcuni amici, ispirandosi al modello della Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Reale società olandese delle scienze e delle arti) di Haarlem, la più antica e prestigiosa società scientifica olandese, propose di creare a Batavia una società erudita, ma il progetto fu messo da parte per il totale disinteresse dei vertici della società e dei governatori van der Parra e van Riemsdijk. Una svolta si ebbe nel 1777, anno in cui si celebrava il 25esimo anniversario della società di Haarlem; probabilmente grazie al cugino Daniel, che presiedeva diverse società, sia Radermacher sia Reinier de Klerk, il patrigno della moglie Margharete, ne furono nominati amministratori. Poco dopo il governatore van Riemsdijk morì e fu sostituito proprio da de Klerk, che condivideva gli interessi culturali del genero. La strada per la fondazione della Reale società delle scienze e delle arti Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) era spianata. Essa nacque ufficialmente il 24 aprile 1778, con il motto "A beneficio della comunità"; non era un ramo della società di Haarlem, ma una società scientifica indipendente, interessata "alla storia naturale, alle antichità, alla morale e ai costumi del popolo". Ne facevano parte di diritto il governatore generale e alti ufficiali della VOC, tra i quali venne scelto un comitato che si riuniva il primo lunedì di ogni mese al casa di Radermacher. Un anno dopo nel palazzo del governatore si tenne la prima riunione generale in cui Radermacher annunziò tra l'altro la sua intenzione di donare alla società un edificio, i propri libri e le proprie collezioni per allestire una biblioteca e un museo. Suggerì anche di acquistare un giardino dove coltivare le piante native: è considerato il precursore dell'orto botanico di Buitenzorg. La società si diede anche un organo, la rivista Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, che iniziò le pubblicazioni nel 1779. Lo stesso anno il museo venne aperto al pubblico, anche se solo per due ore la settimana, la mattina del mercoledì. Radermacher era il vero animatore sia della società sia della rivista, sulla quale pubblicò una serie di articoli sugli argomenti più diversi; per fare un solo esempio, nel numero del 1780, oltre alla relazione sulle attività annuali, leggiamo suoi saggi sul Borneo, sulla cura della gotta, sulle carte nautiche. Intanto egli aveva raggiunto il culmine della carriera: nel marzo del 1781 in occasione dello scoppio della guerra con l'Inghilterra fu nominato commissario delle opere difensive (ovvero responsabile della difesa di Batavia in caso di attacco inglese) e poco dopo commissario della flotta e dell'esercito, Lo stesso anno subì il grave lutto della perdita della moglie; tuttavia già nel 1783 si risposò con l'adolescente Anna Bosch (lui aveva 42 anni, lei 15). Poco dopo gli giunse la notizia che era stato nominato consigliere ordinario del Consiglio delle Indie orientali. Ma Jacobus aveva altri piani: sempre più sofferente per la gotta che lo tormentava da anni, aveva chiesto di tornare in patria, dove contava di vivere di rendita grazie alla dote della ricca moglie. Il permesso gli venne accordato, anzi venne nominato ammiraglio della flotta di ritorno. Così lui e Anna si imbarcarono sulla nave "Java"; il 24 dicembre, mentre si trovavano al largo, una ventina di marinai cinesi assalì gli ufficiali. Jacobus venne accoltellato a morte, Anna fu ferita ma si salvò. La rivolta fu quasi immediatamente soffocata, gli ammutinati furono rinchiusi nella stiva e il giorno di Natale eliminati uno dopo l'altro con un atto di giustizia sommaria. Per sua fortuna, Frans Reinier, l'unico figlio superstite di Radermacher, era rimasto a Batavia.  Una lista di piante di Giava e una pianta cinese Tra i molteplici interessi di Radermacher c'era anche la botanica. Come commissario delle Terre alte visitò diverse aree dell'isola; conosciamo l'itinerario di due di queste ispezioni: nell'agosto 1776 da Batavia mosse per Krawang, Klapanungal, Buitenzorg, Pondokgede, Tjipanas; nel novembre dell'anno successivo ripercorse la medesima via, per poi proseguire per Megamendung, Telaga Warna, Tjiandjoer e rientrare via Tangerang; nel maggio 1777 fu la volta delle regioni occidentali. Sicuramente approfittò di questi viaggi nell'interno per fare raccolte botaniche e raccogliere informazioni sui nomi e sugli usi tradizionali delle piante di Giava. Anche se non ci è giunto, certamente creò un erbario che entrò a far parte delle collezioni del museo della Società batava delle scienze e delle arti; non a caso, nel primo volume della rivista volle includere istruzioni su come essiccare e conservare i vegetali. Oltre alle raccolte fatte da Radermacher a Giava (e forse a Sumatra), l'erbario presumibilmente comprendeva campioni inviati da Thunberg dal Giappone. Radermacher e Thunberg si erano conosciuti nell'estate del 1775, quando lo svedese era arrivato a Batavia dal Sudafrica; aveva poi proseguito quasi immediatamente per il Giappone, non senza aver preso accordi con Radermacher perché facesse da intermediario con uno dei suoi sponsor, il naturalista Martinus Houttuyn. Il primo di questi invii, spedito da Thunberg a Radermacher a Batavia e da questi inoltrato a Houttuyn ad Amsterdam, dovette raggiungere i Paesi Bassi nel maggio-giugno 1777, come dimostra la nota editoriale dell'ottavo volume della seconda parte di Natuurlijke historie (31 Dicembre 1777) di Houttuyn dove compaiono le prime specie giapponesi. Altre raccolte Thunberg le consegnò di persona quando tornò a Giava da Dejima, nel dicembre 1776. Tra l'altro gli affidò una collezione di pesci, che Radermacher si affrettò a inoltrare ad Houttuyn il quale nel 1782 avrebbe pubblicato 36 specie di pesci giapponesi (21 dei quali nuovi per la scienza) nell'articolo Beschrijving van eenige japansche visschen en andere zee-schepselen (Descrizione di alcuni pesci giapponesi e di alcune altre creature marine). Al secondo passaggio, Thunberg si trattenne a Giava per circa sei mesi e fece estese esplorazioni dell'interno; Radermacher cercò inutilmente di convincerlo a rimanere nell'isola. Anche se non accettò, lo svedese fu profondamente colpito dalla sua personalità e generosità, tanto da dedicargli il genere Radermachia (oggi sinonimo di Artocarpus) con parole di sincera riconoscenza: "Il nome è in onore del sommo mecenate, patrono e massimo fautore delle scienze naturali Jacobus Cornelis Matteus Radermacher, consigliere del Consiglio delle Indie e illustre presidente dell'Accademia delle Scienze di Batavia". Non sappiamo se Radermacher e Houttuyn si conoscessero già in precedenza (è possibile, visto che entrambi erano membri delle società scientifiche di Haarlem e di Vlessingen), ma, oltre a fare "da postino" per gli invii di Thunberg, Radermacher ne aggiunse anche di propri, permettendo al suo corrispondente di pubblicare per primo piante indonesiane come l'albero della canfora di Sumatra Dryobalanops aromaticus. Il suo interesse per la botanica per altro andava oltre i ruoli di mecenate e raccoglitore-collezionista; gli si deve infatti almeno un'opera di botanica, Naamlijst der planten die gevonden worden op het eiland Java (Elenco delle piante trovate sull'isola di Giava) in tre volumi. Il primo, dopo un'introduzione di carattere generale che è anche un omaggio a Linneo di cui viene illustrato sinteticamente il sistema, è costituito dalla descrizione di 99 piante giavanesi, in ordine alfabetico secondo il nome locale. Le descrizioni sono sempre molto sintetiche, ma abbastanza precise. Ad esempio, alla voce Sampar o Tinguli (una delle poche per le quali è fornito anche il nome botanico Cassia fistula), si legge: "Un grande albero con foglie ovali lunghe quattro pollici; fiore con calice a cinque sepali, cinque petali gialli, dieci stami; frutto retto da un gambo rotondo marrone lungo 30 cm che contiene una polpa bianca usata in medicina. Appartiene alla 1a classe Decandria. Il Tingulong descritto da Rumphius è un'altra pianta". Segue un indice in cui, salvo eccezioni, ad ogni specie si fa corrispondere il genere botanico. Da indici sono costituiti anche il secondo e il terzo volume che elencano le piante in olandese, latino, malay (trascritto in caratteri latini). C'è anche una lista dei nomi di Rumphius con i supposti equivalenti latini. Stampata a Batavia nella tipografia della VOC tra il 1780 e il 1782, l'opera ebbe scarsa circolazione ed è stata quasi totalmente ignorata dai botanici successivi. Era tuttavia nota a H. Zollinger e A. Moritzi che proprio in ragione di quest'opera gli dedicarono il genere Radermachera scrivendo: "In onore del sig. J. C. M. Radermacher, che scrisse Naamlyst der planten op het eiland Java e altre opere simili, Batavia 1780-4, amico e protettore di Thunberg, membro del Consiglio delle Indie". La specie sulla base della quale i due botanici svizzeri crearono il genere è R. stricta, oggi R. glandulosa, in precedenza descritta da Blume come Spathoidea glandulosa. È una delle poche specie presenti anche in Indonesia. Infatti il centro di diversità di questo genere dell'Asia tropicale di circa 17 specie delle famiglia Bignoniaceae è la Cina, con sette specie. E alla Cina (anche se il suo areale è molto più vasto) fa riferimento l'eponimo della specie più nota, R. sinica, che da qualche anno ha incominciato ad acquisire in certa popolarità come pianta da appartamento magari in forma di bonsai. Le Radermachera in effetti sono alberi, anche di grandi dimensioni (alcune specie possono raggiungere in 40 metri) con foglie composte sempreverdi e grandi fiori a tromba bianchi, viola o gialli, raccolti in infiorescenze a pannocchia. R. sinica però si adatta anche alla coltivazione in vaso; in queste condizioni mantiene dimensioni contenute (al massimo mezzo metro) e si fa apprezzare per il bellissimo fogliame lucido verde smeraldo, mentre raramente fiorisce. Invece in natura è un albero che può raggiungere i 30 metri con grandi fiori bianchi che si aprono al tramonto e al mattino già sfioriscono. È a questi fiori candidi che deve uno dei suoi numerosi nomignoli "bambola di porcellana"; si riferisce invece ai frutti, lunghe e strette capsule che possono ricordare serpentelli, il soprannome "albero serpente" e al colore delle foglie "albero smeraldo".

0 Comments